KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 473

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR'TNT KR'TNT

29 / 08 / 20

|

PETER GREEN / PETER GURALNICK VELIBOR COLIC / LUCIEN MALSON HARRY JAMES PLUMLEE |

Vert de Green

Les commentaires sur Peter Green sont souvent laconiques. Pas de glamour chez ce punk passé au blues. Ça s’est corsé quand il a décroché, alors que son groupe Fleetwood Mac commençait à devenir énorme et à bien marcher aux États-Unis. Peter Green avait tout simplement renoncé au star system. Il s’était débarrassé de ses guitares et de ses droits d’auteur pour entrer dans une communauté religieuse et y trouver la paix. Bizarrement, il est arrivé la même chose à son collègue Jeremy Spencer un peu plus tard. Les deux autres membres de Fleetwood Mac, Mick Fleetwood et John McVie, avaient plus de suite dans les idées. Ils réussirent à faire fortune aux États-Unis en concevant une mouture de Fleetwood Mac spécialement adaptée au rock FM.

Ce repli stratégique n’a pas empêché Peter Green d’enregistrer un paquet d’albums solo. Comme il était particulièrement doué, ça pouvait se comprendre. Les fans en redemandaient. Dans une démocratie, il faut toujours laisser l’artiste s’exprimer.

On se souvient très bien de la pochette du premier Fleetwood Mac, dans la vitrine d’un disquaire de province. Elle déplaisait. Le chien, la poubelle, les détritus, c’était absurde. Rien à voir avec celle de Mr Wonderful. Le premier Fleetwood était tout de même un bon disque de boogie blues, pour l’époque. Peter portait de grosses rouflaquettes et plantait le décor en deux couplets. On retrouvait les pompages d’Elmore James, une reprise ratée de Wolf (« No Place To Go ») et du grand Green avec « My Baby’s Good To Me », un boogie blues de rêve avec une intro sauvage, rêche et rauque, boogie dans lequel Peter Pan jouait un solo liquide fabuleux. Puis il donnait un avant-goût de ce qui allait devenir sa spécialité, le velouté, avec « I Loved Another Woman ». Et pour les amateurs de blues-rock solide, il y avait ce « Cold Black Night » d’antho à Toto, une compo du petit Jeremy, dix mille fois plus heavy que le heavy rock de Black Sabbath. Tout y était, même le suitcase in the hand.

Le véritable événement, ce fut la sortie de Mr Wonderful, avec Mick Fleetwood à poil sur la pochette et un son révolutionnaire. Mike Vernon les avait enregistrés live dans le studio et on peut dire que ça sonnait bien les cloches. Des critiques anglais ont descendu ce disque en reprochant au groupe d’avoir joué quatre fois le « Dust My Blues » d’Elmore James, ce qui n’est pas tout à fait faux, mais le son est tellement bon, la niaque de Peter Green tellement énorme, que ça passe comme une lettre à la poste. S’il faut retenir un album de British Blues, c’est bien celui-là (avec le Truth du Jeff Beck Group, of course). Les autres sont très loin derrière. À des centaines de kilomètres. Peter Pan embarque « Stop Messin’ Round » avec un son jusque-là inconnu, à la fois agressif et puissant, criard et saturé. Une sorte d’absolu du son avec des vocaux teigneux. Contre-breaks juteux et pulsatif carabiné. Bienvenue dans la pétaudière ! Peter Pan s’appuyait sur une rythmique solide. N’oublions pas qu’à cette époque, John McVie portait un perfecto. Avec « Rollin’ Man », ils tapent dans le jumpy-jumpah, et Peter réembarque tout le monde à l’instro, c’est un véritable festival de punk-blues incendiaire. Il joue comme un dieu. Il tourbillonne de façon hallucinante, il tire ses cordes, il sème la panique, il ne dépasse pas les bornes mais les défonce, puis file comme une comète. Clapton a dû prendre des notes en écoutant ça. Ils passent ensuite Elmore James à la casserole du punk-blues. Cette version de « Dust My Broom » est certainement la meilleure qui existe sur le marché, chantée au guttural, presque haineuse, rocaillée à souhait et bringuebalée par la rythmique, percée de toutes parts par des incursions vénéneuses. Cette sale petite canaille de Jeremy Spencer bave de l’écume. Il recrache sa fascination pour le vieil Elmore. Blues torride avec « Love That Burns », où Peter intervient sur le tard, sous-pesé et précis à la fois, insidieux et inventif, maître et esclave du blues, pensant et pensé, ambitieux et tendre, doux et dur, prenant qui se croyait pris. En B, on retrouve du Elmore dans « Need Your Love Tonight ». Puis on tombe sur une perle rare, « If You Be My Baby », un blues lent et bien soutenu. On sent la présence de Peter derrière et son départ en solo se fait par giclées - yeah yeah - pas besoin de faire un dessin. Il provoque un vrai frisson organique. Il insuffle à son jeu une sorte de puissance hallucinée. Encore une jolie petite pétaudière avec « Lazy Poker Blues ». Tempo infernal. Peter Pan reprend son procédé d’emballement à la note tirée. C’est vertigineusement bon. Son solo ruisselle de panache.

Avec ce disque, on atteint ce qu’il faut bien appeler un sommet, en matière de blues électrique. Ce sera l’apothéose du mighty Mac. La prestation de Peter Pan sur le Hard Road de John Mayall est aussi très pertinente, mais le son de Hard Road n’est pas aussi bon que celui de Mr Wonderful.

Peter Pan va enregistrer un dernier album avec Fleetwood Mac. Then Play On sort un an plus tard et on sent une baisse de régime. C’est une façon de dire que l’album est complètement foireux. Pour les accros de Mr Wonderful, ce sera une atroce déception. Il n’y a que trois bons morceaux sur ce disque. Avec « Coming Your Way » monté sur un jungle beat, on retrouve la douceur du jeu de Peter Pan, cette finesse unique au monde. C’est un byzantin, comme Arthur Lee. Sa mise en place des accords est parfaite, le son et les notes sont au bon endroit. Ici, tout sonne juste. On se retrouve bien en face d’un vrai pro. Il sait jouer. Avec « Underway », il fait l’albatros, histoire d’aérer un peu le studio. Il joue sa mélodie avec tellement de feeling qu’on sent bien qu’il l’entend. Il se contente de reproduire le fil d’une idée lumineuse. Peter Green joue en cinémascope. Il libère l’espace plus qu’il ne le déchire. Ses notes ressemblent à ces bulles de savon qu’on voit éclater dans le ciel d’été. Il dose savamment ses ralentis, il peuple l’univers de jolis spermatozoïdes irisés qui incarnent l’innocence. On se consolera avec « Rattle Snake Shake », le heavy blues inattendu. C’est un cut qui fume en sortant du four, une vraie pièce de consistance comme les aime Tante Hortense et Peter fait claquer ses notes. Comme l’indique le titre du cut, c’est rampant. Il renoue avec le rauque. C’est de la grosse bave du Delta. Ce raw-blues est la pépite de ce pauvre album, certainement le dernier sursaut du punk Peter Green. Avec Jeff Beck, Peter Pan fut le guitariste anglais le plus inventif et le plus tough. Do the shake !

Par simple curiosité, on est allé voir à quoi ressemblait Fleetwood Mac SANS Peter Pan. On confia au petit Danny Kirwan la rude mission de remplacer Peter et on vit ce que ça pouvait donner avec l’album Kiln House. Le groupe évoluait vers un son beaucoup plus américain. Un cut comme « Station Man » pourrait très bien figurer sur un album de Leon Russell. Ou encore pire : sur Exile On Main Street. On sentait bien que le petit Kirwan en voulait, mais il n’avait tout simplement pas le talent de son prédécesseur. Jeremy Spencer par contre s’y croyait, il chantait pas mal du gras de la glotte et tapait dans le rock’n’roll ou la country. Son hommage à Buddy Holly (« Buddy’s Song ») est solide. On sent vraiment le fan, mais qu’est-ce ça vient faire ici ? On fit une ultime tentative avec Penguin. C’est John McVie qui était un admirateur des pingouins, et du coup, il redevint éminemment sympathique. Avec cet album, le groupe procède à de nouveaux remaniements. Danny Kirwan est viré et à sa place, on trouve Bob Weston qui vient de Savoy Brown, et Dave Walker, un ex-Idle Race. Plus Bob Welch. On peut dire qu’ils ont mis le paquet. Ils font désormais de la bonne pop. « Bright Fire » est même une pop groovy haut de gamme. Plus aucune trace de blues. Ils tapent dans « Roadrunner » et se couvrent de ridicule en voulant sonner comme Junior Walker & The All Stars. Ils sont encore plus ridicules en attaquant « The Derelict » au banjo. C’est un vrai disque pingouin. Une belle source de canulars. Et ce n’est pas fini. Avec « Revelation », ils se prennent pour Santana. C’est pourtant un morceau de Bob Welch qui n’est pas un amateur. Avec « Did You Ever Love Me », ils battent tous les records de nullité en faisant de la soul de Monoprix. Cette pauvre Christine se prend pour Etta James. On aura tout vu. Et dire que ces gens-là vont devenir millionnaires ! Pauvre Fleetwood Mac. On les voit sur la photo de l’album, assis sur une grosse branche, au bord du fleuve, John McVie et sa femme, Mick, deux chiens et les nouvelles recrues. Leur « Caught In The Rain » est bien foutu dans les harmonies vocales, c’est indéniable, ça frise le Crosby Stills & Nash, et c’est même confondant de beauté. Alors, restons sur une note positive pour leur dire adieu et bon vent.

Peter Pan entame sa longue carrière solo en 1970. Il s’efforcera de ne pas renier ses premières amours, qui sont le blues, le blues et le blues.

Premier album solo en 1970 avec The End Of The Game. On sauve un seul morceau sur cet album, « Bottoms Up », pièce étrange et fascinante. Peter Pan semble jouer dans son coin alors que de l’autre côté, la rythmique monte un autre plan. C’est admirable de déconnexion réussie. Bel exemple de double vue faciale de bonne instance. On voit rarement des exercices de cette nature. Dans l’idée, c’est superbe. Quelle belle pièce insolite ! On peut très bien la juger digne de grands rêvasseurs des années trente de type Léon-Paul Fargue. La pièce se révèle en outre interminablement bonne. Par contre, après, ça se dégrade terriblement. Avis aux amateurs. On se croirait parfois chez John McLaughin ou sur l’un de ces mauvais albums de jazz expérimental qui ne servent à rien. Et dire qu’on considère ce disque comme un disque culte ! Franchement, il n’y a pas de quoi casser trois pattes à un canard. Mais en vieux fan, on se doit d’écouter ce disque. Avec le morceau titre, il finit par sortir son son, comme d’autres sortent leur bite. La vie continue.

Dix ans plus tard paraît In The Skies. On retrouve le petit groove mambo que Peter Pan affectionne tout particulièrement. Mais c’est Sonny White qui joue lead. Peter gratte ses accords. Heureusement, il revient au lead pour « A Fool No More », un blues lourd de sens. On sent nettement la différence de toucher. Rien à voir. Il laisse planer le doute sur ses intentions. Peter Pan est un visionnaire de la tendance latérale, un perclus d’illusions, un voyeur d’horizons intérieurs, un paumé de la flottaison, un heureux élu de la dérive, un amateur de coulures éloignées, un poinçonneur des lilas mauves, un extradé du bulbe et surtout un intrinsèque du blues. Il joue le blues dans l’essence de la lenteur et construit l’édifice d’un son spatial, note à note, oui, il édifie l’esprit sacré, il ne cherche pas la démesure, il cherche au contraire la distance. Il cultive la perception d’un lointain incertain dans lequel il peut enfin respirer. C’est le Peter Pan dont on s’abreuve, celui des notes infinies, celui du temps qui s’écoule dans une extrême lenteur. Sur la B, il propose de drôles de trucs. Il embarque « Funky Chunk » au thème et joue un petit groove sympathique intitulé « Just For You ». On l’écoute, parce que c’est lui qui joue. Un autre guitariste n’aurait aucune chance. Et comme Peter Pan est un héros, il a carte blanche. D’ailleurs, on sera bien récompensé avec « Proud Pinto », un petit mambo mexicain à travers lequel il se restitue. Il redevient le maître des limbes de la partance, il travaille ce son de notes suspendues et incroyablement pures. Il a ce toucher que lui envient tous les autres guitaristes de blues. C’est une sorte de souplesse de tripote que n’a même pas BB King. Peter Pan s’installe au niveau supérieur de l’expression corporelle du blues. Il va même chercher la lévitation transcendée. Ce cut est du pur jus greenien, le vrai blues vert de Green.

Little Dreamer arrive dans les étals un an plus tard. L’album est un peu passe partout. « Loser Two Times » est une petite pièce auto-biographique : « I lost my money/ I lost my baby/ And now I almost lost my mind. » Oui, Peter a tout perdu, y compris la tête. Comme entrée en matière, ce n’est pas terrible. Il rate sa reprise de « Born Under A Bad Sign », et les morceaux suivants permettent de constater qu’il n’a plus de jus. Il balance tout de même un joli boogie blues en B, « Walkin’ The Road », qu’il sertit d’un solo light. Avec « Cryin’ Won’t Bring You Back », il renoue avec ces grooves exotiques qu’il affectionne tout particulièrement, et il revient à ses moutons avec « Little Dreamer », un mélopif qu’il envoie planer au dessus d’un océan qu’embrase le crépuscule des Caraïbes.

Quand on retourne la pochette Watcha Gonna Do sorti aussi en 1981, on tombe sur une photo de Peter Pan. Oh ! Il ne va pas bien du tout. Il a terriblement grossi de la figure, il porte les cheveux courts, une barbe et un gros foulard noué autour du cou. Il ressemble à un ranchero échappé d’un asile de fous. Sur cet album, le pauvre Peter Pan n’a pas grand chose à nous apprendre. Il se contente de groover. Il reste en laid-back. Pas de gestes inutiles. On retrouve des choses déjà entendues, il fait son petit coup de guitare vite fait, et hop, c’est terminé. « Last Train To San Antone » se distingue par ses qualités de balladif bluessy extrêmement racé. Avec « To Break My Heart », il semble s’amuser un peu. On le voit danser doucement au bord de la plage, dans la tiédeur du crépuscule. Il revient au blues avec « Lost My Love ». Sa voix éteinte se prête merveilleusement bien à l’exercice. On l’attend au virage du solo. Il s’y prend adroitement et joue furtivement, avec ce sens inné du minimalisme qui l’honore.

On trouve de jolies choses sur White Sky. Retour au gros son avec « Shining Star », un cut passionnant, une sorte de heavy prog solide comme on savait le faire dans les seventies. Il y place un solo classique à la Green, direct et d’une sobriété flagrante. Morceau bizarre que ce « White Sky (Love That Evil Woman) » qui semble préfigurer Suicide. Même ambiance, c’est étonnant et bon, sérieux et soutenu. Il frise le génie urbain d’Alan Vega. Son « Born On The Wild Side » n’a rien à voir avec Lou Reed. Peter Pan drive son petit boogie blues à sa manière, le pique d’un solo bref et sobre, à petites touches. Pas de dérive. Comme sur quasiment tous ses albums, il conclut avec un instro lévitatif. Avec « Just Another Guy », il suit un fil mélodique connu de lui seul.

Dans un texte étrange (paru dans I Was Elvis Presley’s bastard Love-child & Other Stories Of Rock’n’Roll Excess), Andrew Darlington raconte sa visite à Peter Green qui le reçoit en pyjama bleu et en robe de chambre. Il a reconstitué sa collection de guitares. Sa préférée est une Berlioz Flying V noire. Il ne supporte pas qu’on lui parle des années de folie, quand il portait une robe blanche et qu’il se laissait pousser les ongles pour s’interdire de continuer à jouer de la guitare. Il avoue détester les héros et affirme à son interlocuteur médusé qu’il n’en est pas un et surtout qu’il ne veut pas en être un. Il réaffirme ses racines working-class et sa haine profonde de l’école. Se lever le matin, apprendre des conneries ? Berk ! Il rappelle que c’est slowhand Clapton qui lui a mis le pied à l’étrier. Puis quand toutes les conditions étaient réunies pour atteindre la gloire, il développa un sérieux appétit pour l’auto-destruction, doublé d’une sérieuse aversion pour le star system. Et comme par hasard, il rencontra Stanley Owsley à New York et goûta aux acides, comme Syd Barrett, Skip Spence et Roky Erickson. Après avoir quitté le mighty Mac, il est devenu gardien de cimetière et s’est illustré en tirant un coup de fusil sur un huissier venu lui remettre un chèque de 30 000 livres. Du coup, on l’a interné et, comme le copain Roky de l’autre côté de l’Atlantique, on l’a soigné aux électrochocs. Alors, avec le recul, il critique le LSD qui rend très docile. D’ailleurs, il rappelle que sous LSD, il est devenu anti-matérialiste, qu’il jouait gratuitement, qu’il avait légué 80 000 livres à War On Want, et qu’il cherchait à vivre sans argent, en utilisant des coquillages.

Énorme album que ce Kolors paru en 1983. Il suffit d’un cut pour faire la légende d’un album et dans le cas de Kolors, il s’agit de « Funk Jam » qui se niche en fin de B. On a le gros son et un délicieux groove de basse. Mais attention, d’autres cuts réveillent les bas instincts, comme ce « Bad Bad Feeling » qui renoue avec le boogie-blues bien buté de Fleetwood Mac. Pour Peter Pan, c’est l’idéal d’autant qu’on l’épaule solidement. Il prend un fantastique solo et le gorge d’énergie pénultième. Puis il revient à ce groove mambique dont il s’est fait une spécialité avec « Big Boy Now » et raconte son éducation. On retrouve le grand Peter Pan. Avec « Bandit », il s’amuse avec le folklore des falaises du Grand Canyon, des cactus et de l’aigle dans le ciel. Mais c’est la B qui emporte la victoire, avec des cuts imparables comme « Same Old Blues », véritable festival de claqué de notes aristocratiques. On reconnaît son style immédiatement. De toute évidence, ce mec est hanté par l’esprit du blues. Il craque son solo comme on craque une allumette. Bien vu. Autre merveille : « Liquor And You », doté d’un solo classique au son unique et des notes qui tirent vers l’infini. On a là le pur jus greenien. La précision dans la pureté, c’est ainsi qu’on pourrait définir son style. Avec « Gotta Do It With Me », il propose un joli groove surligné aux phrasés magiques. Encore une fois, on a là un cut de bonne tenue - c’mon babe - Peter Pan suit chacun de ses cuts attentivement et tisse son fil d’Ariane qu’il enlumine à l’infini. C’est ainsi qu’on le voit filer vers des horizons incendiés.

Curieusement, Peter Pan enregistre A Case For The Blues en 1985 avec Vincent Crane. Il attaque le disque avec le vieux loup blanc de Mr Wonderful, « Dust My Blues », mais sans la niaque d’antan. Avec « Once More Night Without You », il décore son blues traîne-savates de notes lumineuses. Puis Vincent Crane fait son joli numéro de cirque avec un « Crane’s Train Boogie » et ils enchaînent avec le meilleur boogie d’Angleterre, « Boogie All The Way », musculeux et sourd, bien serré dans sa coque - We’re gonna boogie ! - On peut leur faire confiance. Mais les autres morceaux n’éveillent pas l’intérêt. Vincent Crane joue ses petits grooves passe-partout et Peter Pan y pose trois ou quatre notes à la volée. Il faut attendre « Who’s That Knocking » pour retrouver un vrai cut hypnotico, le hit de l’album, pour sûr. On voit encore le génie de Peter Pan briller faiblement dans le brouillard. Vincent Crane y joue une sacrée partie de piano, renouant ainsi avec la belle tradition d’Atomic Rooster et un goût prononcé pour l’hypno.

Peter Pan disparaît pendant douze ans. Puis il revient avec un groupe baptisé Splinter Group et un album du même nom. C’est un peu le début d’une nouvelle carrière. Un graphiste lui dessine un beau symbole cabalistique pour la pochette. Cet album a des faux airs de retour de convalescence, car Peter Pan revient à ses vieux classiques, comme ce vieux coucou de Freddy King, « The Stumble » qu’il jouait jadis sur le meilleur album des Bluebreakers, A Hard Road, oui Caen 1968 et une vie pleine d’espoirs révolutionnaires. Peter le rejoue à la perfe, c’est un cut béni des dieux, un instro juteux et vivace. Quel shoot de nostalgia carbonara ! Il joue aussi une fantastique reprise de « Going Down », le vieux classique de Don Nix, et il rivalise d’ardeur avec Jeff Beck qui en fit jadis la version définitive. Peter Pan fait rugir sa guitare, mas il n’a pas les coups de Beck. Il descend néanmoins dans les tréfonds du solo. Par contre, il rate sa reprise du vieux « Help Me » de Sonny Boy Williamson rendu célèbre par Alvin Lee sur le premier album des Ten Years After. Il redevient prévisible avec le « Look On Yonder Wall » d’Elmore James, mais c’est du bon son accueilli à bras ouverts. « Entre donc ! », comme on dit à un copain prévisible. Il tape aussi dans le « Watch Your Step » de Bobby Parker mais sans s’énerver. Il transforme cette bombe en petit groove copain copain. On n’échappe pas aux reprises de Robert Johnson. Il sort un « From 4 Till Late » très beau, incroyablement mélodique et il revient à Otis avec « It Takes Time ». C’est le Rush qu’il préfère. Peter Pan revient toujours à ce blues passe-partout. Mais ce n’est pas à nous de lui dire ce qu’il doit faire. Peter Pan est un grand garçon. Il a fait le tour du blues depuis des lustres, inutile de vouloir lui donner des conseils, ce serait perdre son temps.

Paraît dans la foulée le double album Soho Sessions, toujours avec le Splinter Group. Il retape dans tous ses vieux succès, comme « It Takes Time », « Black Magic Woman », « The Supernatural » et le vieux heavy blues de serpent à sonnettes, « Rattlesnake Shake ». On n’échappe pas à « Albatross » qui sonne toujours comme un coup de génie. On trouve aussi sur le premier disque une version envoûtante de « Hey Mama Keep Your Big Mouth Shut » et un « Shake Your Hips » de Slim Harpo bien torché. Sur le disk 2, il gratte le « Traveling Riverside Blues » à l’ongle sec et fait claquer de sacrées notes. On retrouve la touche unique de Peter Pan dans l’intro de « Steady Rollin’ Man ». On le sent fasciné par le toucher du blues. Il joue comme une libellule. Peter Pan est sans doute le guitariste le plus fin d’Angleterre, le magicien du jardin d’Alice. Version terrible de « Terraplane Blues », montée sur un gros beat de bass/drum qui embarque notre Peter au paradis. Ce disque est franchement passionnant, tous les morceaux ont du relief. Il faut entendre ce « Last Fair Deal Gone Down » bien musclé. Le public tape des mains. C’est du gospel à l’Anglaise et ça continue avec « If I Had Possession Over Judgement Day ». Peter tape Robert au gospel batch. Tout le monde y va de bon cœur. Incroyable mais vrai ! Ça vaut tous le gospel batch de Ferryday et de Shreveport. On reste dans la meilleure des spiritualités avec « Green Manalishi ». Peter y parle des street angels. Il les a vus. Il revient à ses vieux rêves de rock blues évanescent, alors ça décolle. Il retrouve sa voix et passe un solo complètement liquidifié. On trouve des choses extraordinaires sur ce disk 2. Et pouf, il enchaîne avec « Goin’ Down » et roule ses notes. Il chante à la douceur du groove, pas du tout comme Pete Trench qui le chantait au guttural, dans le Jeff Beck Group. Peter ne s’intéresse qu’au feeling. On retrouve là cet immense cavaleur de manche doux qu’est Peter Green. Il passe un solo de classe impérieuse, on sent le doigté pur, l’onctueux du British Blues. On croyait l’affaire classée, eh bien pas du tout ! Peter Green joue comme au bon vieux temps et avec de belles montées d’adrénaline. Il explose son « Goin’ Down », il devient même féroce et acariâtre, il descend ses notes comme des otages. Version fantastique ! S’ensuit la version de « Help Me » qui sonne comme un retour à Londres en 1968, avec ses coups d’harmo et son nappé d’orgue. Peter prend ça à la voix blanche - You got to help me Lord - Il joue le jeu, mais ne lève pas de tempête, il reste dans le softy softah, Peter préfère vivre ça de l’intérieur. Pas de grain de folie, Peter la joue pépère. Un bon conseil : ne perdez jamais de vue Peter Green. C’est un seigneur du blues.

Deux beaux cuts guettent l’amateur de beaux cuts sur Destiny Road. « Turn Your Love Away » approche de la vérité du son, par sa profondeur. Peter Pan le chante sous un certain boisseau cosmique. Il mène son cut par le bout du nez. Avec « Hiding In Shadows », il cherche à retrouver la voie d’Albatross. Pas de problème, il sait se montrer inspiré. Il sait s’évader et grimper dans la stratosphère. Il joue tout au feeling. C’est un maître rêveur, comme J. Mascis. On trouve d’autres cuts attirants sur cet album, comme par exemple « Big Change Is Gonna Come » qui ouvre le bal, mais ce boogie flirte un peu trop avec le rock FM. C’est trop produit et ça rappelle les disques putassiers de Clapton, cousus de fil blanc. Peter revient cependant au blues avec « You’ll Be Sorry Some Day», qui sonne comme « Someday After A While » - I must be a fool/ To take it from you - Rien de pire que de souffrir à cause d’une femme - You don’t love me no more/ And I guess it’s a shame - Peter Pan exprime bien la douleur. Il se réveille un peu plus loin avec l’excellent « Madison Blues » allumé aux Yeah Yeah et saxé à outrance.

On trouve une fabuleuse version de « Matted Milk » sur l’album Hot Foot Powder - Matted Milk keeps rushin’ to my head - Peter le gratte à la corde vibrante. Buddy Guy vient rôder sur « Cross Road Blues » et Peter chante « Come On In My Kitchen » de l’intérieur du menton, comme un homme qui aime le blues à la folie. On a un très beau son sur ce disque. Dès l’ouverture avec « I’m A Steady Rollin’ Man », on tombe sous le charme. En effet, Peter ramène sa fraise fêlée sur ce boogie d’ambiance sourde. Il chante aussi « From Four Until Late » en laid-back de rocking chair et au feeling de backing-room de rhum. Voilà ce qu’il faut bien appeler du swing de bonne humeur. Dr John rôde dans les parages et c’est tant mieux. Autre invité de marque : Hubert Sumlin sur « Dead Shrimp Blues ». On tombe dans le ragtime de Kansas City avec « (They’re) Red Hot ». Peter adore le son de la vieille école. Dr John joue dans les coins du cut et amène la petite touche saloon. On tombe plus loin sur un fantastique heavy blues, « Hell Hound On My Trail » - Blues falling down my key - On sent le poids de la stand-up. Plus loin, Peter s’adonne à son jeu favori, le laid-back, sur « Drunken Hearted Man » - I’m a poor drunken hearted man - la chanson du clochard céleste abandonné de Dieu.

Time Traders paraît en 2001 et Peter l’attaque avec un joli coup d’« Until The Well Runs Dry ». Notre héros est toujours vert et il passe un fabuleux brouet de jazz blues. C’est tout simplement stupéfiant de profondeur et de cohésion. Le vieux Peter vise le groove maximum et ça sonne. D’autant que c’est très orchestré et soutenu aux chœurs de filles. Il enchaîne avec un « Real World » brûlant d’aise. Il enfile les morceaux qui sont tous de bonne facture, il chante au timbre fêlé, mais on finit par s’ennuyer car ça sonne parfois comme du Clapton. Il revient au blues du désert avec « Shadow On My Door ». Bien sûr, Peter se fout du désert, il recherche l’effet panoramique en chantant sur ses phrasés de guitare. Il a vraiment quelque chose de spécial. Mais petit à petit on perd de vue la sensiblerie qui le caractérisait. Il bascule dans le boogie rock FM. La magie disparaît complètement. Il revient au heavy blues avec « Feeling Good », mais on ne voit point paraître l’albatros à l’horizon. « Time Keeps Slipping Away » sauve un peu l’album, grâce à son tempo de rocking blues bien énervé et le hit du disque se trouve vers la fin : « Underway ». Peter Green retrouve un ton mélodique digne d’Albatross.

Me And The Devil se présente comme un petit coffret trois disques dédié à Robert Johnson. Le disk 1 qui donne son titre au coffret se distingue par deux cuts : « Milkcow’s Calf Blues » et « Come On In My Kitchen ». Milkcow est une pur blues de stomp, Peter y pousse des ouh-ouh de bonne augure. Il chante Kitchen de l’intérieur du menton, c’est très fin. On a là du pur Peter Green. Il est capable de finasser jusqu’à la fin des temps. Les autres cuts de l’album restent dans la veine délicate, dans le tasty qui le caractérise si bien, comme par exemple l’admirable « Little Queen Of Spades », softy blues de classe supérieure.

Le disk 2 s’intitule The Robert Johnson Songbook. Il prend « 32-20 Blues » au boogie de Kansas City. Version étonnante car pleine de son. La section rythmique est une vraie merveille. Peter prend « Phonograph Blues » à la voix blanche. Il chante ça avec toute l’intériorité dont il est capable. Et c’est relayé au groove de basse magique. Quelle incroyable transformation ! On a l’impression d’entendre jouer un groupe fantôme qui rôde dans le move. On trouve à la suite une fantastique version de « Last Fair Deal Gone Down », embarquée au train d’enfer du gospel batch. Dans « Walkin’ Blues », Peter appelle the Lord à l’aide. Par contre, avec « Me And The Devil Blues », il rend hommage au diable. Il chante ça à la glotte tremblante et fait des woooh de rêve. Il adore son vieux devil. Il lui voue son âme. Et bien sûr, les classiques originaux de Robert Johnson figurent sur le disk 3.

On trouve deux merveilles sur Blues Don’t Change paru en 2001. À commencer par « Honey Bee » que Peter chante au yodell du delta - Sail on little honey bee/ Sail on - Il chante à l’intimisme et renoue avec sa légende. L’autre merveille, c’est le « Crawling King Snake » de fermeture. Peter joue Hooky sous le boisseau, en traître, à l’insidieuse. Quelle fabuleuse version fourbasse grattée à l’ongle sec ! Plus rien à voir avec le belle version des Doors. On trouve d’autres belles choses sur cet album comme par exemple « When It All Comes Down » - My favourite song, murmure-t-il. Il chante ça d’une voix à l’abandon et il part au petit solo pur de notes claires, mais il le joue en pointillé. Il traite « Little Red Rooster » au heavy blues du British Blues et retrouve sa bonne vieille voix de traîne pour « Help Me Through The Day ». C’est un passionné, on le sent bien, sa voix ne trompe pas. Il fait aussi une belle version du « Honest I Do » de Jimmy Reed, montée sur un groove respectueux des origines. Et dans le morceau titre, il place l’un de ces solos lumineux dont il a le secret.

Dernier album en date du Splinter Group : Reaching The Cold. Attention c’est encore un gros disque, notamment pour ce « Don’t Walk Away » digne de la grande époque de Peter Green. C’est à fois puissant et sensible - I miss your smile in the morning - magnifique balladif - Your sounds will surround me/ Your whiter shade of pale - Et il prend un fantastique solo crépusculaire. Les vieux artistes légendaires finissent par sortir des disques bourrés de cuts complètement fascinants comme ce « Spiritual Thief », chanté au laid-back de traîne-savate, apothéose du National sound - There’s a spiritual thief in this house / Somewhere - Autre merveille : « Can You Tell Me Why », boogie supérieur et même énorme, avec de fabuleux retours de National. Quel son ! Encore du heavy blues avec « Must Be A Fool ». Lorsque Peter part en solo, il semble partir dans le cosmos. Et dans les bonus, on retrouve une version magistrale de « Black Magic Woman », pleine de son, gonflée à bloc.

En 1995 arriva chez les marchands une curieuse compile, Peter Green Songbook. Des gens divers et variés interprétaient des compos de Peter Pan. Ça démarre plutôt mal, car « Oh Well » est massacré par des gens qui n’ont même pas eu la présence d’esprit de réfléchir à ce qui faisait la spécificité d’un guitariste comme Peter Green. On a même des versions atroces qui sont d’une rare vulgarité. Il faut attendre l’arrivée de Mick Abrahams et sa version de « The Same Way » pour que les choses reprennent du sens. Mick Abrahams est le grand guitariste oublié du British Blues. Il fut pendant peu de temps le guitariste de Jethro Tull avant de devenir l’âme de Blodwyn Pig. Il fait une version éclatante du classique de Peter Pan. Il va être le seul sur cette compile à savoir se montrer digne de l’enjeu. Sur « Albatross », Paul Jones et ses amis font une approche honorable. Il faut dire aussi que l’original est si parfait que ça devient compliqué d’en faire une resucée. L’honneur de la petite réussite revient à Zoot Money qui fait une version groovy de « Watcha Gonna Do » étonnante de qualité. Avec Zoot, Peter Pan est entre de bonnes mains. On sent que Zoot chante avec vénération.

Si on admire Peter Green, le mieux est d’investir dans le petit coffret quatre disques paru chez Salvo en 2008 : The Anthology. C’est du super concentré de tomate. Tout y est, l’époque Bluesbreakers avec « The Stumble » et « The Supernatural » où on assiste au grand départ de Peter dans l’instro voyageur. C’est l’absolu du décollage, un véritable départ pour le diable vauvert. Voilà l’une des pièces instrumentales les plus parfaites de l’histoire de la musicologie, et on la doit à un génie sensible nommé Peter Green. Quel superbe inventeur ! Il joue sur canapé dans le salon des dieux. C’est quelque chose de très spécial qui va bien au-delà des conjonctures abdominales. Peter Green évoluait alors dans un monde différent du nôtre, il échappait même à l’hagiographie et ces porcs du music-business ne s’en sont même pas aperçu. On trouve aussi « Greeny » joué à l’entourloupe, par en dessous. Peter fut certainement le guitariste le plus liquide de son temps. D’autres épouvantables merveilles comme « No Place To Go » (sacrément vachard) et « You Don’t Love Me » (swingué jusqu’à l’os) nous renvoient au temps béni du British Blues. Et puis on traverse l’époque Fleetwood Mac avec de fabuleux boogie-blues comme « Long Gray Mare » et « Stop Messin’ Around ». On retrouve la chaude atmosphère swinguée de Mr Wonderful, l’un des grands albums du siècle passé, doté d’un son ultime. C’est du pur jus de Peter, du vrai Peter d’enfer. On réécoute aussi avec émotion ce fantastique « Lazy Poker Blues » et son solo dément. Sur le disk 2, Peter se calme. Il s’adonne à la découverte des grands espaces et nous embarque dans « Albatross ». C’est là qu’il réside, dans le néant. Il accompagne Otis Spann sur « Ain’t Nobody Business ». Otis s’arrache la glotte et Peter reste placide et tactile. Il devient en quelque sorte le lézard d’Angleterre. Il part doucement en solo. Voilà son truc : partir. Il n’y a que ça qui l’intéresse. Sur « Someday Baby », Otis chante comme un diable. Pour « Watch Out », ils sont chez Chess. Peter n’a aucun problème, car il a des antécédents dans le blues. Il claque son solo à la note haute et pince ses cordes comme un amateur de fesses. On a là une fantastique atmosphère : les Anglais débarquent à Chicago. Ils s’appliquent, c’est vrai, sauf Peter qui joue comme il joue, avec tout le panache des slums du slam. Toujours avec Fleetwood Mac : « Need Your Love So Bad », cette belle dégelée de heavy blues coulée dans le moule du non-retour. On trouve ensuite quelques morceaux de l’album enregistré avec Peter Bardens, comme ce « Don’t Goof With The Spook » joué aux percus, dans l’effarance d’un dos rond sur lequel Peter fait rouler quelques notes aériennes. Il boucle ce disk 2 avec « Oh Well Part 1 & Part 2 ». Belle éclosion de lignes de violence contiguë, notes spongieuses et énorme dynamique. Peter Green ne fait jamais rien au hasard.

Pas mal de bonnes choses sur le disk 3, comme ce « Before The Beginning » intronisé à l’Oh Well. Peter tire sur ses vieilles cordes. « Underway » relève du planning familial. On y gratte des notes dans le cosmos orangé des pochettes d’époque. Peter Green sait encore créer des atmosphères extraordinaires, comme celles de Croz, d’ailleurs. Ils se retrouvent dans le delta du Mekong, avec le même état d’esprit, le même goût pour la liberté. Puis il revient au heavy blues avec le fameux « Rattlesnake Shake » - Do the shake - ça claque des mains à mi-chemin. Ce coffret est une belle occasion de revisiter toutes les facettes du génie de Peter Green. On retombe aussi sur « White Sky », une fantastique embarquée du beat cinglé des grandes écartelades - Love that evil woman - Il joue ça à l’arpège lumineux down by the river - c’est terrifiant de tenue. Dans « The Green Manalishi », on sent la prescience de la grosse compo et les derniers vestiges de l’Occident. Avec « In The Skies », il embarque son monde avec des percus. C’est un groove imparable. On retrouve du gros solo dans « Watcha Gonna Do », belle pièce intermédiaire. On le sent vaguement pétri de génie. Mais son truc, c’est le paradis, comme on le voit avec « Carry My Love ». Il revient à la barre avec « Corners Of My Mind ». Ce coffret est si bien foutu qu’on ne s’ennuie pas un seul instant. Il faut vraiment partir du principe que des mecs comme Peter Green ne laissent aucune chance au hasard. On arrive au disk 4. Il joue « I’m A Steady Rollin Man » avec Otis Rush. Peter monte au boogie blues. C’est toujours Otis Rush qui crache au bassinet pour « Don’t Walk Away » et Peter s’enfonce dans la puissance ténébreuse d’une proximité fatale. Dr John vient donner un coup de main sur « From Four Until Late », un fantastique heavy blues des bas-fonds de la légende. On est dans l’absolu. Peter reste dans le heavy blues avec « I’m Ready For You ». On l’entend jouer seul « Me And The Devil Blues » et on voit bien qu’il est possédé. Il joue ensuite « Cross Road Blues » avec Buddy Guy, et c’est pulsé par Buddy le killer. Puis c’est Hubert Sumlin qui ramène sa fraise dans « Dead Shrimp Blues », élégant et bien mis. Il partage ensuite le micro avec Joe Louis Walker pour « Travelling Riverside Blues ». Peter vieillit bien. « Time Keeps Slipping Away » vaut tout l’or du monde. Il a du feeling plein la voix. Il continue de s’accrocher à la muraille avec « Look Out For Yourself ». Pour Peter, il n’est pas question de baisser les bras.

Il figurait parmi les artistes les plus accomplis de l’histoire du rock anglais.

Signé : Cazengler, pépère gris

Peter Green. Disparu le 25 juillet 2020

Fleetwood Mac. Peter Green’s Fleetwood Mac. Blue Horizon 1968

Fleetwood Mac. Mr Wonderful. Blue Horizon 1968

Fleetwood Mac. Then Play On. Reprise Records 1969

Peter Green. The End Of The Game. Reprise Records 1970

Peter Green. In The Skies. PVK Records 1979

Peter Green. Little Dreamer. Creole Records 1980

Peter Green. Watcha Gonna Do ? Creole Records 1981

Peter Green. White Sky. PVK Records 1982

Peter Green. Kolors. Creole Records 1983

Peter Green. A Case For The Blues. Platinum 1985

Peter Green Splinter Group. Peter Green Splinter Group. Artisan Recordings 1997

Peter Green Splinter Group. The Robert Johnson Songbook. Artisan Recordings 1998

Peter Green Splinter Group. Soho Session. Artisan Recordings1998

Peter Green Splinter Group. Destiny Road. Artisan Recordings 1999

Peter Green Splinter Group. Hot Foot Powder Artisan Recordings 2000

Peter Green Splinter Group. Time Traders. Eagle Records 2001

Peter Green Splinter Group. Me and the Devil. Snapper Music 2001

Peter Green Splinter Group. Blues Don’t Change . Eagle Records 2001

Peter Green Splinter Group. Reaching the Cold. Eagle Records 2003

Peter Green Songbook. Viceroy Music 1995

Peter Green. The Anthology. Salvo 2008

Andrew Darlington. I Was Elvis Presley’s Bastard Love-child & Other Stories Of Rock’n’Roll Excess. Headpress 2001

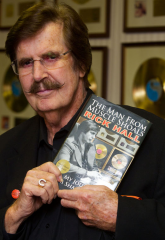

Guralnick plus ultra

- Part One : Soul toujours

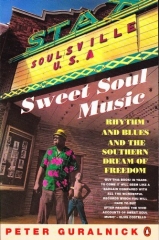

Mine de rien, Peter Guralnick écrit des bibles. L’une d’elles s’appelle Sweet Soul Music. Il y brasse toute l’histoire de la Southern Soul. Quand il parle de Southern Soul, il parle du triangle magique Memphis/Muscle Shoals/Macon et donc de Stax, James Brown, Fame et de tout ce qui gravite autour de cette sainte trinité. L’effarant de cette histoire est que Sweet Soul Music n’entre pas en concurrence avec la Stax Story de Robert Gordon. Sweet Soul Music ne fait que complémenter ardemment cet autre ouvrage biblique.

Avant de descendre dans le Deep South, Guralnick fait un crochet chez les Yankees. Il y dessine un autre triangle magique, celui de la genèse de la Soul, le triangle Sam Cooke/Ray Charles/Atlantic. Ce sont les pionniers, les inventeurs d’un genre musical qui va révolutionner le monde moderne, au moins autant que le firent les Beatles et les Stones. Sam Cooke et Ray Charles viennent du gospel, comme d’ailleurs Aretha et Solomon Burke, auxquels Guralnick consacre de gros versets bien dodus. Ce qui fait la singularité et l’exemplarité de la Soul, nous dit Guralnick, c’est qu’à l’origine, on n’y trouvait pas de blancs, à deux exceptions près : Wayne Cochran et les Righteous Brothers. C’est donc un phénomène mythico-culturel entièrement noir.

Selon Wexler, Sam Cooke fut le plus grand chanteur de tous les temps. Il essaya en vain de le signer sur Atlantic. Wexler dit de Cooke qu’il se servait de sa voix comme d’un instrument et personne ne pouvait chanter comme lui - Everything about him was perfection. A perfect case - On ne pouvait que le comparer à Elvis, qui était lui aussi capable de transformer n’importe quelle chanson en hit planétaire. Live At The Copa est considéré comme l’un des albums les plus influents de tous les temps, au même titre que le premier Live At The Apollo de James Brown, celui qui date de 1963. Guralnick insiste beaucoup sur le rôle que joua le mentor de Sam Cooke, J.W. Alexander. Un Alexander qui fut dévasté par la fin tragique de son poulain. Il resta néanmoins dans le business en lançant Lou Rawls, en essayant ensuite de relancer les carrières de Little Richard et de Solomon Burke, puis en prenant sous son aile un petit prodige nommé Willie Hutch. Un autre point fondamental concernant Sam Cooke : autour de lui grouillaient des futures stars, que ce soit sur son label SAR ou dans les Soul Stirrers. Lou Rawls et Johnnie Taylor le remplacèrent dans les Soul Stirrers et sur SAR, on trouvaient les Valentinos, c’est-à-dire Bobby Womack - qui d’ailleurs épousa la veuve Cooke -

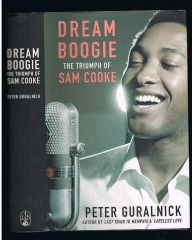

N’oublions pas non plus que Guralnick est l’un des grands spécialistes de Sam Cooke : il lui consacre une bible intitulée Dream Boogie - The Triumph Of Sam Cooke. Avant de refermer le verset Cooke, il est bon de noter qu’Allen Klein fit gagner tellement de blé à Sam Cooke que Sam le remercia en lui proposant le job du manager.

Ouvrons à présent le verset Ray - Ray Charles. The legend. Black. Blind. A heroin addict for nearly two decades - Ray Charles fascine Guralnick au moins autant qu’il a fasciné Wexler. En tant que popular entertainer, Ray devint un héros de la communauté noire à un point jamais égalé, sauf peut-être par Louis Armstrong. Guralnick lui prête l’invention du gospel blues style, parfaite évocation du gospel batch, avec ses grognements, ses gémissements, les échos de langues inconnues, en un mot comme en cent, une joyeuse célébration de l’amour profane. Si Ray Charles quitte Atlantic, c’est parce qu’on lui fait le coup de la fameuse proposition qui ne se refuse pas. Guralnick évoque le fantasque Guitar Slim pour insinuer que Ray Charles s’en serait inspiré, lors d’une session à la Nouvelle Orleans, ce que réfute Ray. Il se trouvait là par hasard et acceptait à l’époque de jouer du piano en session pour ramasser du cash.

Plus pieux que jamais, Guralnick entreprend alors le verset Solomon Burke, l’un des plus explosifs de la genèse. Wexler, nous dit l’auteur, était à l’époque à l’affût d’unspoiled energy et d’eccentricity of expression, c’est-à-dire d’énergie primale et d’expressionnisme excentrique. Fin 1960, l’incarnation de sa quête se présenta à la porte de son bureau en la personne de Solomon Burke. Wexler le connaissait de réputation : depuis l’âge de 9 ans, the Wonder Boy Preacher écumait les congrégations. Wexler le vit comme une combinaison de Sam Cooke et de Ray Charles, dans ce qu’il pouvait avoir de plus funky. Solomon savait tout faire. Surtout se reproduire - I got lost on one of the Bible verses that said ‘Be fruitful and multiply’. I didn’t read no further - Père de 21 enfants, grand-père de 24. Fondé par sa grand-mère, the Solomon’s Temple, The House of God for All People, comptait 40.000 fidèles. Solomon pouvait chanter comme Elvis, grimper comme le plus pur des ténors et redescendre dans les barytons qui donnent le frisson. Entre 1961 et 1964, il a littéralement maintenu Atlantic à flot. Programmé à l’Apollo de Harlem, Solomon demanda à Frank Schiffman une concession de vente, sans rien préciser. Il l’obtint et vendit en plus du mersh habituel du popcorn, des boissons et des bonbons. Le patron de l’Apollo fut horrifié. Oui, Solomon faisait du business à sa façon, c’est-à-dire du business pataphysique. Mais il ne fut jamais reprogrammé à l’Apollo - J’ai voulu racheter l’Apollo pour en faire une église, mais ils n’ont même pas voulu me le vendre - Son business pataphysique allait loin : il racheta un hangard rempli de popcorn. Comment l’écouler ? Ça devint une obsession. Comme toutes les grandes histoires bibliques, celle-ci est entrée dans la légende. Apparemment, tous les gens du business new-yorkais ont bouffé du popcorn de Solomon. Il finit d’écouler son stock en distribuant des paquets de popcorn dans les rues. Partout où il se rendait, Solomon trouvait des trucs intéressants à faire, soit du business, soit réconforter des brebis égarées - et souvent les satisfaire (Guralnick n’est pas avare de sous-entendus croustillants) - Mais il recherchait principalement le contact - hommes, femmes, fans, freaks, quiconque avait une histoire à lui raconter - Solomon aurait pu naître en Galilée environ mille neuf cent quarante ans auparavant. C’est de ce genre d’homme hors du temps dont nous parle Guralnick.

Avec Rufus Thomas, Guralnick entame le verset Stax. Selon l’auteur, s’il en est un dans le business qui mérite d’être taxé de survivant, c’est Rufus, celui qui se surnommait the world’s oldest teenager, qui portait un costume de pingouin, qui débuta dans les fameux minstrel shows et qui expliqua aux Stones how to walk the dog. Quand on écoute les compiles Stax, les hits de Rufus et ceux de Sam & Dave sont vraiment ceux qui sautent à la gueule. Si on cherche du raw r&b, c’est là que ça se passe. Autre personnage clé de la saga Stax, Packy Axton, qui selon Dickinson fut one of the most transracial individuals I’ve ever met - toute l’histoire de Stax repose là-dessus : une poignée de rednecks qui non seulement n’étaient pas racistes, mais qui en plus vénéraient la musique noire. Le pauvre Packy allait créer des tentions entre sa mère Estelle qui le protégeait et son oncle Jim qui ne pouvait pas l’encadrer. On considérait généralement Packy comme un esprit libre, hipper than everybody else, qui réussit à transformer la boutique de disques de sa mère en ‘center for vice’ in South Memphis. Comme Dickinson, Isaac l’admirait, parce qu’il adorait les fêtes, mais c’était justement son talon d’Achille. Packy n’était pas très ponctuel et uncle Jim faisait appel à des gens plus fiables. Duck raconte qu’il était triste quand il voyait que Packy manquait dans le studio. Parmi les pères fondateurs du mythe Stax, Guralnick cite les noms de Steve Cropper, bien sûr, et celui d’un William Bell si injustement méconnu. Sans doute trop intellectuel. William Bell voulait devenir médecin. Comme Albert King, il fumait la pipe sur ses pochettes. Bell se distinguait des autres Soul Brothers par son élégance. Il devint Stax’s first real solo star, mais avec une désarmante modestie, nous dit Guralnick. Grâce à ses tournées en compagnie de gens du calibre de Solomon Burke, James Brown et Jerry Butler, il avait acquis a professional polish and education que personne d’autre chez Stax n’a pu égaler. Cette élégance de ton saute encore à la figure quand on ressort les albums de William Bell, comme d’ailleurs ceux de Clarence Reid ou de Freddie Scott.

Et puis voilà l’un des blancs légendaires de la Stax saga : Chips Moman, viré très tôt par Jim qui lui crache en pleine figure : «I’m fucking you out of it !». Chips va mettre des années à s’en relever. Steve et Chips ne s’estimaient pas beaucoup. Steve lui reprochait son goût pour le jeu - Chips would bet his grandma in a poker game - c’est pas gentil. Chips allait devenir pote avec Dan Penn, démarrer l’American Studio et enregistrer des hits à la chaîne, de Neil Diamond à Elvis en passant par tout le reste. Il réussit l’exploit de former un house-band équivalent à celui de Stax, avec Reggie Young et Tommy Cogbill. Guralnick insiste beaucoup sur l’amitié qui liait ces deux héros de la Southern Soul, Chips et Dan : ils étaient tellement in tune qu’ils n’avaient même plus besoin de parler pour communiquer. Chips le hustler avec ses tatouages de taulard (Memphis sur un bras et un gros cœur rouge sur l’autre) et Dan le redneck excentrique qui adorait s’habiller en country boy. Dan rappelle cependant qu’ils n’étaient jamais du même avis sur les enregistrements. Quand Dan conseillait un truc, Chips faisait le contraire.

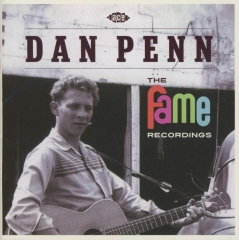

Guralnick admire tellement Dan Penn qu’il en fait the secret hero of this book. À 16 ans, Dan Penn débarque chez Rick Hall. Il chante déjà comme Ray Charles et bluffe tout le monde - He was the real thing - s’exclame Rick Hall qui ajoute : «Il en savait plus sur la musique noire que nous tous ici réunis.» Quand adolescent Dan découvre Ray Charles et Bobby Blue Bland à la radio, il devient dingue de cette musique. Et comme il vit à la campagne en Alabama, il ne peut pas acheter les disques car il n’existe pas d’endroit où les acheter. Alors il devient Bobby Blue Penn. À l’école, on l’appelle Emmett the Singing Ranger, parce qu’il était the guy with the guitar. Et Dan Penn va très loin dans sa foi en la Soul : «Je ne connaissais rien avant de découvrir la musique noire. Je n’aurais jamais rien appris dans ma vie si j’avais passé mon temps à écouter des chanteurs blancs.» Selon Guralnick, Dan Penn vivait, respirait, mangeait, rêvait et buvait de la musique noire. Il en était obsédé. Comme Chips. D’ailleurs, il rencontre Chips juste avant la première session de Wilson Pickett chez Rick Hall, au studio Fame. Ça clique immédiatement entre eux. On les prend même pour des frères. Ils composent ensemble et ça donne «Dark End Of The Street», qui va devenir un hit pour James Carr, ou encore «Do Right Woman, Do Right Man» pour Aretha. Rick Hall surnomme Dan the white Ray Charles et enregistre des sessions restées inédites. Quand Dan part s’installer à Memphis en 1966 avec Chips, c’est principalement pour échapper à la tyrannie de Rick Hall, dont Wexler dit aussi le plus grand mal : «He treated his musicians like shit !»

Ça chauffe dans le verset Stax. La foi de Peter Guralnick s’y embrase. Stax fut au départ une vraie famille, avec Jim dans le rôle du père austère et fier, Estelle la mère poule, Steve et Packy, le bon et le mauvais fils, et quand la Revue Stax débarqua en Europe, les journalistes titraient : «The rave show to end them All.» En effet, qui pouvait rivaliser avec Sam & Dave ? Oui, tout ce raw sound, Stax le devait en grande partie à Steve Cropper et Isaac Hayes. Guralnick estime qu’Otis était trop country, que William Bell était trop contrôlé pour le marché pop, mais Sam & Dave le bouffèrent tout cru. Joe McEwen déclarait : «The Sam & Dave Revue was an awsome, well-oiled machine that virtually defined the ‘60s staging concept of soul.» Oui, la Soul sur scène, c’était Sam & Dave. Otis était furieux après eux, car il se retrouvait en tête d’affiche et devait passer après ces deux dingos - Those motherfuckers are killing me ! They’re killing me, I’m going as fast as I can but they’re still killing me. Goddam ! - Et puis quand Al Bell prit les rênes, Stax se mit à grossir comme la crapaud qui voulait ressembler à un bœuf. On connaît la fin de l’histoire. Au passage, Estelle, Steve et Packy furent recrachés comme des noyaux. Pour le détail de cette tragédie, il est nécessaire de lire le Stax story de Robert Gordon.

Guralnick entame alors un nouveau verset : Muscle Shoals. Qui dit Muscle Shoals dit Rick Hall. Guralnick le voit plus comme un personnage très controversé que comme un héros. Ni le docu qui lui est consacré ni bien sûr l’autobiographie qu’il nous laisse ne font référence à son despotisme. À côté d’un Rick Hall déterminé coûte que coûte à réussir, grenouille un trio qui privilégie la liberté d’esprit : Dan Penn et ses amis Spooner Oldham et Donnie Fritts. Ils se considèrent d’ailleurs comme a bunch of niggers. Guralnick parle aussi des drogues - de vastes quantités de drogues - Pour ces trois-là, les trips sont aussi importants que les chansons - Behind every great song is a great pill, dit-on - et selon l’auteur, the Muscle Shoals element undoubtedly tried them all. Ils se développent sur une période de trois ans, de 1963 à 1965, they were young, they were crazy, they were all mad about rhythm & blues. Comme le rappelle Dan Penn, pour eux, il s’agissait avant tout d’une croisade. Guralnick revient aussi sur l’affaire du fameux house-band de Rick Hall, qui, après le house-band de Stax, fit tant baver Wexler. Quand eut lieu l’incident de la session Aretha Franklin, et donc le pugilat entre Rick Hall et Ted White, la mari d’Aretha, Wexler coupa les ponts avec Rick Hall, auquel il avait interdit d’intervenir. Mais les rednecks ne reçoivent d’ordre de personne, surtout pas d’un Yankee. On croit généralement que Wexler se vengea en soudoyant le house-band de Fame et en l’installant à l’autre bout de la ville pour mettre Rick Hall sur la paille. C’est beaucoup plus complexe que ça, nous dit Guralnick. En réalité, Jimmy Johnson, David Hood et Roger Hawkins se plaignaient d’être très mal payés par le boss Hall. Ils voulaient de toute façon le quitter et Wexler vint à leur aide, en finançant leur installation. Ce vieux singe transforma ses représailles en bonne action. Ce house-band devint les Swampers. Wexler leur envoya dans la foulée un gros paquet d’artistes signés sur Atlantic. Le Swampers dépendaient à 100% de tonton Wexler. Et quand tonton Wexler vendit Atlantic et qu’il alla s’installer à Miami pour y mener la vie de rentier au soleil dont il avait toujours rêvé, il voulut faire venir les Swampers. Ceux-ci refusèrent. Alors Wexler leur coupa les vivres, ce qui faillit les détruire. Wexler proposa le job à Dickinson et aux Dixie Flyers qui vinrent s’installer à Miami. Ils ne tinrent que six mois. They did everything in the drugstore, croasse Wexler.

S’il est une existence qui donne une dimension tragique à cette bible, c’est bien celle de Rick Hall, qui perdit sa femme dans un accident de voiture (il conduisait) puis qui fut viré par ses deux associés parce qu’ils travaillait trop. Rick Hall était un sauvage, il avait grandi dans les bois d’Alabama. Ambiance Délivrance. On lui reprochait essentiellement son manque de diplomatie et sa trop forte personnalité. Pas étonnant que la fréquentation d’un Wexler tout aussi colérique ait fait des étincelles. De toute façon, le ressentiment des rednecks envers les Yankees existe encore. Rick Hall voyait Wexler comme un exploiteur - a carpetbagger - attiré par une scène en plein développement - Wexler came on the cream - Ça ne pouvait que mal se terminer, Rick Hall étant un perfectionniste et Wexler un homme pressé. Wexler : «Le problème avec Rick est qu’il est trop autoritaire dans le studio.» Pour beaucoup, Rick Hall était l’oppresseur et Wexler l’ange de la délivrance. Apparemment, chaque historiographe propose sa version des faits.

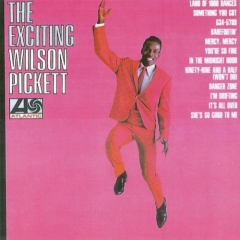

Deux autres personnages clés de toute cette époque restent indéfectiblement attachés à Muscle Shoals : Percy Sledge et Wilson Pickett. Le succès dégommera le pauvre Percy, l’envoyant se remettre dans l’hôpital où il travaillait avant de devenir chanteur. Par la suite, il deviendra une star en Afrique du Sud, mais son protecteur/découvreur Quin Ivy ne parviendra jamais à en faire un Otis ou un James Brown aux États-Unis. Quant à Wilson Pickett, c’est une autre paire de manches. Wexler l’envoya chez Rick Hall, et voyant arriver Hall à l’aéroport de Muscle Shoals, Wilson le prit pour un shérif qui le recherchait. En plus, par les hublots de l’avion, Wilson avait vu des nègres cueillir le coton dans les champs. Il n’en revenait pas. Oui, ça existait encore ! Pas question de descendre de l’avion. Mais the big guy Rick Hall vient le déloger : «Fuck that. Come on Pickett, let’s go make some fucking hit records !» Wilson ajoute : «Je ne savais pas que Rick Hall était blanc.»

Après les versets Stax et Solomon, le verset James Brown bat de nouveaux records d’explosivité spirituelle. Ça consubstansue à tous les coins de pages. Guralnick en fait la plus grande star de tous les temps : «Le fait que Brown soit parvenu à s’inscrire dans le temps reste un mystère, comme ça l’était déjà en 1964 et 1965 quand «Out Of Sight» et «Papa’s Got A Brand New Bag» explosèrent avec ces nouvelles conceptions du rythme qu’il avait inventées. Peut-être n’y a-t-il pas d’explication. Peut-être est-ce tout simplement ce que James Brown disait souvent lui-même : qu’il était un être rare, un pur original, un homme qui avait créé sa propre légende, un capitaliste noir, qui comme dans bien d’autres histoires de réussite, avait créé ses règles au fur et à mesure.» Comme Chuck, James fait un séjour au ballon des rednecks, puis il hésite entre une carrière de sportif et la scène. Mais une fois qu’il prend la décision de devenir chanteur, il s’y tient. Guralnick indique qu’un certain Ben Bart l’aide à devenir James Brown, celui que le monde connaît. Le destin de James Brown est aussi lié à celui du boss de King, Syd Nathan qui était déjà dans le business avant l’arrivée du rock’n’roll. Il est l’un des ces pionniers du disque qui selon Wexler ‘got the job done’. Nathan est producteur par défaut, il paye les gens et les factures. Il signe James Brown et le destine au marché du mainstream r&b où Hank Ballard & the Midnighters, Little Willie John, les Five Royales, Billy Ward & the Dominoes lui rapportent déjà pas mal de blé. Mais James voit les choses autrement. Quand Syd Nathan refuse de financer un album Live, James et Ben Bart se cotisent, rassemblent 6 000 $ et enregistrent un show à l’Apollo en 1962. C’est l’un des albums les plus révolutionnaires de l’histoire de la Soul - C’est une performance exceptionnelle, qui doit être le plus grand album d’apocalyptic nongospel jamais enregistré - Personne n’aurait pu arrêter James Brown. Après ce coup-là, Syd Nathan va lui foutre une paix royale et ne plus se mêler de ses affaires. D’ailleurs, James finit par quitter King, en se moquant éperdument des conséquences contractuelles. Il se déclare homme libre et signe sur Smash à Chicago. Dans la communauté noire, il prend la succession de Ray Charles et devient l’entertainer le plus populaire d’Amérique. Il ne connaît pas d’autre limite que celle de son ambition - My source is undying dedication - et ils ajoute : «Parfois, je regarde le chemin parcouru et je m’émerveille de voir qu’un homme puisse accomplir tout ce que j’ai accompli.» Guralnick s’amuse bien dans ce verset : il fait l’apologie d’un 45 tours, «Oh Baby Don’t You Weep», et des excursions de James dans le pur gospel batch et il ajoute : «Retournez le disque si vous voulez entendre le futur.» Le futur s’appelle «Out Of Sight». C’est là que tout change. James Brown va laisser tomber les changements d’accords, ne travailler que sur le rythme, et donc faire remonter les racines africaines. Selon Robert Palmer, les éléments rythmiques deviennent la chanson. James transforme les voix et les instruments en tambours. C’est là que James Brown entreprend de restituer sa fierté au peuple noir. Au fameux TAMI Show, il vole la vedette à tous les autres, les Stones, les Beach Boys, Marvin Gaye, Chuck et les Supremes. Guralnick rappelle que James Brown was so hot qu’il fut interdit à Boston. Il devenait mythique. Comme dans les églises où on chantait le gospel, en présence de James Brown, les hommes tombaient dans les pommes et les femmes pleuraient.

Pauvre Guralnick. Entamer un nouveau verset après le verset James Brown fut sans doute l’éprouve la plus difficile de son œuvre. Comment réussir à maintenir l’intérêt spirituel du lecteur après un séjour prolongé dans le buisson ardent ? Le verset Joe Tex fonctionne comme un douche froide, de Dieu sait si Joe Tex tient bien la route, sur ses albums. Comme Guralnick sait qu’il ne peut pas s’épancher aussi fiévreusement sur la musique de Joe Tex que sur celle de James Brown, il crée de l’intérêt par la bande, en expliquant tout simplement que la seule ambition de Joe Tex était de construire une maison pour sa mère et sa grand-mère. La célébrité ne l’intéressait pas. La grande force de ce Soul Brother est sa modestie à toute épreuve. Il invente par hasard un jeu avec le pied de micro consistant à le faire tomber pour le récupérer de la pointe du pied. Dès lors, les gens se foutent des chansons et veulent voir le stage trick - C’est devenu un trademark. Partout où j’allais, ils ne voulaient pas entendre this hoarse voice of mine, ils gueulaient ‘Work that mike ! Work that mike !’ - Guralnick doit recourir aux comparaisons pour situer Joe Tex à l’âge d’or de la Soul : «Là où James Brown s’épuisait à vouloir être the hardest working man in show business soir après soir, là où on attendait de Solomon qu’il crée chaque soir the spiritual catharsis, Joe Tex s’efforçait de rester tel qu’il était, veillant à offrir un bon spectacle à son public, blanc comme noir, dans la joie et la bonne humeur, dansant un peu et jouant avec son pied de micro.» Guralnick ajoute que Joe Tex vendit énormément de disques, moins que James Brown, c’est vrai. Joe Tex est resté un Soul Brother sous-estimé, sans doute était-il trop sérieux, trop sincère - Material things have never been what I was looking for - Son désintéressement est un modèle du genre. Sans doute est-ce ce qui le rend si attachant. Il est certain que ce profond désintéressement l’a sauvé, corps et âme. En 1968, il se convertit à l’Islam, comme Cassius Clay et Malcolm X - Je recherchais autre chose que ce que le Christianisme pouvait offrir. Pour le dire autrement : je me posais beaucoup de questions auxquelles je ne trouvais pas de réponse - Il se met au service du fameux Elijah Muhammad et s’en va prêcher dans les mosquées d’Amérique. On applaudit Guralnick, car le verset Joe Tex bat tous les records de spiritualité. Les choses ne sont jamais celles qu’on croit.

En réalité, le verset Joe Tex se verse dans un verset beaucoup plus dodu, celui du Soul Clan, un épisode qui relève du mythe. Le Soul Clan rassemblait Ben E. King, Solomon, Joe Tex, Wilson Pickett et Don Covay. C’est un peu l’équivalent du Million Dollar Quartet (Elvis/Cash/Jerry Lee/Carl Perkins), mais en black. Pour Guralnick, c’est l’occasion rêvée d’évoquer Don Covay que Wilson Pickett traitait de worst entertainer - On le payait pour qu’il quitte la scène - Avant de devenir le compositeur célèbre que l’on sait, Don fut le protégé de Little Richard qu’il rencontra en 1957, alors qu’il jouait en première partie. Parmi les grands hits de Don, on peut citer «Chain Of Fools» qu’Aretha propulsa en tête des charts.

Guralnick revient aux sources vives avec un verset Memphis, une ville qui, comme chacun sait depuis cinquante ans, grouille de gens talentueux. Guralnick dit d’ailleurs que les fleurons culturels de Memphis, Stax et Sun, sont considérés par les habitants de cette ville comme les emblèmes de l’indépendance d’esprit. Et Dickinson ajoute : «Memphis est une ville très laide, mais je l’adore. Le gens qui ont enregistré ici n’auraient jamais pu le faire ailleurs. Et s’ils sont venus ici, c’est à cause de la réputation de Memphis qui a toujours été la capitale des dingues.» Et pouf, Guralnick embraye directement sur Quinton Claunch, le boss d’un petit label devenu mythique chez les amateurs de bonne musique, Goldwax Records. Quand Claunch voit Jim Stewart et Rick Hall réussir dans le business du disque et s’en mettre plein les poches, il décide de se lancer et de monter un label. Il faut dire qu’à l’âge d’or de la Soul, tout est possible. Il suffit d’installer un studio, de trouver des chanteurs, des musiciens, des chansons et un distributeur. Enfantin. Claunch prend Stax comme modèle, mais il veut un son plus gras, plus downhome, un peu comme l’était Meteor comparé à Sun. Il démarre avec un emprunt de 600 $. Comme Jim Stewart, il connaît mieux la country et le rockab que le r&b. Mais c’est le r&b qui a le vent en poupe, alors il farfouille. Il finit par tomber sur le pot aux roses, the Harmony Echoes, un quartet dans lequel chantent O.V. Wright et James Carr. Claunch enregistre O.V. Wright, mais il ne sait pas qu’O.V. est sous contrat avec Don Robey, le boss de Duke, un black à la peau claire qui sort facilement son flingue et qu’une réputation de brutalité précède partout où il va. Quand Claunch comprend que Robey ne va rien lâcher et qu’il annonce son arrivée, il décide de laisser tomber et de se concentrer sur James Carr, et là on entre dans la poésie. Guralnick qualifie Carr de big-voiced singer avec un trémolo dans la voix qu’il pouvait contrôler - Il pouvait sonner comme un Otis plus musclé ou un Percy plus explosif - Même O.V. rêvait d’avoir la voix de Carr - Là où O.V. était agressif, Carr était kind of slow, une élégante manière de dire qu’il était lent. Mais il savait chanter. Il pouvait provoquer de l’émotion et atteindre des sommets de subtilité que Percy ne put jamais égaler. Mais le problème nous dit Guralnick est que Carr n’était pas fait pour cette vie - He was no more equipped for success than Johnny Jenkins or Arthur Alexander in Muscle Shoals - James Carr ne savait pas écrire. Se retrouver dans le circuit, ce fut pour le pauvre Carr comme de passer brutalement de l’âge de quatre ans à l’âge adulte. Il n’y parvenait pas. Roosevelt Jamison essaya de l’aider en tournée. Il lui lisait des histoires et l’aidait à apprendre à écrire son nom. Quand Jamison se retira du circuit, Carr s’écroula comme un château de cartes. En studio, Carr est une catastrophe. Il reste prostré dans un coin pendant des heures. Mais Chips sait comment le sortir de son état de prostration : «Just get Dan Penn to sing it for him !» Dan chante et soudain, Carr sort de sa torpeur, car Dan chante si bien. Et il chante à son tour. Mais pour Claunch, ça devient impraticable : «Une fois à Muscle Shoals, je n’ai eu qu’une chanson au bout de six heures de session. Je voulais l’étrangler, il restait assis sur un tabouret, il ne disait rien. Il ne faisait que te regarder. Et trois heures plus tard, il chantait la chanson d’une seule traite sans aucune hésitation et ça nous émerveillait.» Stan Kesler se souvient d’un jour où les musiciens travaillaient un arrangement, et soudain, il s’aperçut que Carr avait disparu. «On s’est dit qu’il était parti aux gogues et on l’a attendu. Mais il ne revenait pas. On a fouillé tout l’immeuble. On ne l’a jamais trouvé. On est allés dans la rue. Rien. Finalement, on l’a vu sur le toit. Sa tête dépassait. Il observait le paysage. La plupart du temps, il restait assis sur sa chaise et Quinton lui disait : ‘James, es-tu prêt à chanter ?’ Il levait les yeux et ne disait rien. Il restait assis sur sa chaise.» On le soupçonnait de prendre des drogues, mais Roosevelt Jamison est formel : «Il fumait de l’herbe dans une pipe, mais c’est tout. Rien d’autre.» Et comme Claunch ne trouve pas de suite à Carr, il met la clé sous la porte en 1969. Fin de Goldwax. La carrière de Carr se termine par une tournée désastreuse au Japon : il prend une double dose d’anti-dépresseurs avant de monter sur scène et reste tétanisé face au public. Merveilleuse histoire. Appelons ça le verset de l’innocence.

On reste à Memphis avec Willie Mitchell - S’il en est un qui peut se prévaloir d’un pedigree impeccable en matière de Memphis music, c’est bien Willie Mitchell, nous dit Guralnick. Willie commence par accompagner Wolf dans les bals populaires, et Wolf n’est pas tendre avec les joueurs de cuivres : «Godammit, boy, I don’t want no more of that blee-blop stuff, ain’t you got no soul ?» Eh oui, c’est là que Willie intègre la notion de Soul et il se retrouve un peu plus tard dans le house-band d’un lieu mythique de West Memphis, de l’autre côté du fleuve, the Plantation Inn - Aux yeux de petits blancs comme Steve Cropper, Duck Dunn, Jim Dickinson et Packy Axton, qui firent du Plantation Inn leur deuxième maison, des groupes comme celui de Willie incarnaient le summum du cool et leur fournissaient le modèle d’élégance et de technicité auquel ils allaient aspirer - Willie commence à travailler pour Home of the Blues, le label de Reuben Cherry et produit les Five Royales dont le guitariste devient le modèle absolu de Steve Cropper. Willie s’amourache de la Soul music et du Memphis beat - C’est la paresse du rythme. Ces vieux cuivres traînards arrivent un demi-temps après, tu crois qu’ils sont en retard, et soudain, ils swinguent le beat. Ils te font faire la belle, tu décolles - Quand il monte son studio Hi, on lui amène O.V. Wright et Bobby Blue Bland - Je voulais enregistrer un disque destiné aux deux publics, le blanc et le noir. A pleasant kind of music. O.V. Wright et Bobby Bland avaient tous les deux un style beaucoup trop affirmé. Je voulais qu’O.V. Wright aie plus de classe. Sa musique était un petit trop laid-back. Bobby avait l’étincelle en plus. Mais j’essayais d’obtenir une combinaison des deux styles - C’est Bowlegs Miller qui ramène Ann Peebles chez Willie. On appelle ça une bonne pioche, dans les cercles de jeu. Willie produit aussi Syl Johnson et Otis Clay.

Mais son coup d’éclat s’appelle Al Green. Willie le repère sur scène au Texas et lui propose de venir s’installer à Memphis - You can be a star - Al lui demande combien de temps ça prendra pour devenir une star et Willie lui répond un an et demi. Al le regarde et lui dit que c’est trop long. Comme il n’a pas un rond pour rentrer à Flint, Michigan, Willie lui prête des sous. Puis Al revient sur l’histoire de Memphis. Il aimerait bien s’y installer, mais il doit d’abord payer ses dettes. Combien ? Environ 15 000 $. Willie lui file le blé. Pas de papier, rien de signé. Willie fait confiance. Al demande une semaine pour régler ses problèmes. Il débarque à Memphis six mois plus tard. Il sonne à la porte : «I’m Al Green, remember me ?» C’est là que Willie trouve sa voie et que le son de Memphis entre dans une nouvelle phase d’évolution. Au début des seventies, la Soul évolue terriblement vite. Willie fait du neuf avec du vieux, il recycle une vieille formule, une vision excentrique du style de Sam Cooke et une approche vocale plus fracturée du style d’Otis, le tout lié par le style très personnel d’Al Green. Willie Mitchell, nous dit Guralnick, savait exactement ce qu’il voulait. Il met en place son house-band, avec Al Jackson et Howard Grimes au beurre, et trois frères pour le reste, Teenie, Charles et Leroy Hodges. Willie les avait formés depuis le plus jeune âge. Il en avait fait des bêtes capables de rivaliser avec les meilleurs house-bands locaux. Willie a aussi travaillé sur un son, notamment le son de basse. Le son Hi se distingue immédiatement par son «bottom». Et pour finir, Willie a investi dans un huit pistes - Le son, le house-band, le chanteur, les chansons, il avait tout - Willie Mitchell was ready - Et comme il l’avait annoncé, il lui fallut très exactement dix-huit mois pour faire d’Al Green une star. Dans le cas de Willie Mitchell, comme dans le cas de Sam Phillips, on peut parler d’une vision. Nous voilà donc dans le verset visionnaire - Al Green incarnait cette vision d’un son en altitude, porté par une section de cordes mutante, une mélodie sophistiquée et un léger parfum de gospel - avec Al on utilisait de jolies neuvièmes diminuées - La couleur unique de la voix d’Al pouvait s’exprimer librement dans cette fragile beauté instrumentale, et ses pointes de falsetto renouaient avec l’essence précieuse de l’extase religieuse - Guralnick ajoute qu’Al pouvait passer cent heures sur une chanson. Willie Mitchell et Al Green allaient tirer la Soul vers de nouveaux degrés d’élégance - une Soul vivante, désinhibée, vers des stades de calme et de luxuriance qu’elle n’avait jamais pu atteindre auparavant - Selon l’auteur, Al Green connut une série de succès sans précédent dans l’histoire de Memphis, et peut-être même dans l’histoire de la Soul. Et bizarrement, Al se sépare de Willie Mitchell en 1976 pour retrouver le chemin de la foi. Il crée sa propre église, The Church of Full Gospel Tabernacle à Memphis et enregistre plusieurs albums de gospel, affirmant haut et fort son allégeance à Sam Cooke. Toujours aussi peu avare de ragots, Guralnick indique que parler avec Al Green aujourd’hui relève de la mission impossible : «Avec l’éloquence du professeur Irwin Covey, il aborde des thèmes qui ne sont pas évoqués, il saute d’un sujet à l’autre avec la frénésie d’un cerf surpris par des phares, et en un mot comme en cent, il ne semble vraiment pas faire partie de ce monde.»

Guralnick revient sur Stax le temps d’un court verset et donne la parole à Wayne Jackson, le trompettiste des Memphis Horns qui n’en revenait pas de se retrouver en Europe - Je croyais que je n’allais jamais pouvoir quitter la ferme pauvre où j’avais grandi en Arkansas. Si on m’avait dit que je le ferais un jour grâce à ma trompette, ça m’aurait bien fait rigoler - Personnage clé lui aussi, ce fantastique Wayne Jackson fit partie des Mar Keys avec Don Nix, Packy, Steve et Duck, en gros les pères fondateurs. Wayne Jackson vient de disparaître, mais on peut lire son autobiographie parue en trois volumes. Cette fameuse Revue Stax qu’évoque Jackson fit pas mal de dégâts dans la Stax Family, car Rufus Thomas ne fut même pas invité à y participer. Par contre, Arthur Conley se retrouva sur l’affiche, uniquement parce qu’Otis l’avait imposé, alors qu’ils n’était même pas sur Stax. Guralnick évoque rapidement la frêle silhouette du pauvre Arthur qui ne se remit jamais de la mort de son protecteur Otis. Selon Rodgers Redding, Arthur était un homme troublé de nature («confused»), une personnalité pas entièrement développée. Guralnick qui a pourtant le ragot facile n’entre pas dans les détails de son évasion vers l’Europe. Il faut savoir qu’Arthur se réfugia au Danemark et que peu de temps avant sa mort, il se préparait à changer de sexe.

Guralnick ouvre alors un nouveau verset qu’il faut qualifier de verset de l’espérance, puisqu’il l’intitule Aretha arrives. Otis était traumatisé par Aretha - I’ve just lost one of my songs - Aretha venait de lui barboter «Respect» - That girl took it away from me - Oui, mais comme le rappelle Guralnick, alors qu’Otis y parlait de règles sociales et domestiques, Aretha en fit un prétexte à transcender l’imagination et atteindre l’extase. L’auteur revient longuement sur la genèse d’Aretha, découverte par John Hammond qui la considérait comme un génie - The best voice I’ve heard since Billie Holiday - et véritablement lancée par Wexler. Guralnick revient aussi longuement sur le fameux épisode de Muscle Shoals qui rassembla dans une même pièce la crème de la crème de la Soul : Wexler, Rick Hall, Tom Dowd, Dan Penn, Chips Moman, Aretha, Spooner Oldham, Tommy Cogbill, et bien sûr le house-band de l’époque, David Hood, Jimmy Johnson et Roger Hawkins. Selon Wexler, Aretha faisait partie du petit nombre de genius around. Quant à Rick Hall, il comprit vite quand il entendit Aretha chanter qu’il vivait un moment historique. Guralnick apporte un nouvel éclairage sur cette scène maintes fois décrite. Selon lui, Wexler aurait expressément demandé à Rick Hall de prévoir une section de cuivres plus noire, histoire de ménager les susceptibilités. Mais il n’y avait que des blancs dans le studio, et Ted White le vécut très mal. Comme tout le monde picolait, Guralnick avance l’idée qu’un trompettiste aurait pincé la fesse d’Aretha. Et c’est là que les choses ont commencé à mal tourner, évidemment. Pugilat, suivi du départ d’Aretha le lendemain matin. Wexler rentra à New York avec un seul enregistrement «I Never Loved A Man (The Way I Love You)» et un autre titre que chante Dan Penn, car Aretha ne parvenait pas à la chanter. Wexler fit venir les musiciens de Muscle Shoals à New York sans le dire à Rick Hall. En l’apprenant, Hall sauta au plafond. Guralnick ne tarit pas d’éloges sur Aretha et sur le premier album qu’elle enregistra sur Atlantic, ornée d’une photo de Jerry Schatzberg : il parle d’un art éternel, eternally youthfull, eternally fresh. C’est vrai, Aretha n’a jamais pris une seule ride. Il va même la comparer à Elvis (dont il est LE grand spécialiste) pour sa capacité à se retirer dans l’ombre et à prendre du poids quand ça va mal. Ce qui frappe le plus Guralnick chez Aretha, c’est l’ingénuité. Il cite l’anecdote de l’Apollo où elle apparut sur scène vêtue d’un bikini serti de pierreries et s’adressa au public pour lui demander : «What do you think of these legs ?» Et puis bien sûr la valse des apologies se poursuit avec l’album de gospel batch, Amazing Grace, et Jump To It, produit par Luther Vandross.

S’ensuit le verset de la mort de tous les rêves, occasionnée par la fin tragique d’Otis, suivie cinq mois plus tard de l’exécution de Martin Luther King. Isaac dit qu’il lui fut impossible d’écrire pendant un an. Et pour Booker T, ce fut le tournant, une transformation radicale des relations entre les blancs et les noirs - And it happened in Memphis - Otis et le Dr King étaient les symboles de l’espoir. Au même moment, Atlantic fur racheté et ce rachat faillit bien couler Stax qui n’avait plus de distributeur. Mais ce ne fut qu’un court répit, car Stax allait finir par couler. La fin de la Stax saga est horrible. Duck dit qu’il ne savait pas que Jim Stewart avait revendu Stax à Al Bell - That’s how dumb they kept us - Le tragique de cette histoire est qu’on maintenait les pères fondateurs dans l’ignorance. Duck continuait à percevoir ses 55 000 $ annuels et il ne se rendait même plus au studio. Ils allaient enregistrer à Muscle Shoals. Il ajoute plus loin que les comportements avaient dramatiquement changé : on ne disait plus «Jim» ou «Al», mais «Monsieur Stewart» ou «Monsieur Bell». Ils avaient des gardes du corps armés de flingues. Duck finit par tous les envoyer chier. Wayne Jackson vit aussi l’ambiance se dégrader : «Duck, Cropper et moi étions blancs. Tout à coup, on nous faisait remarquer qu’on était blancs.» Et tout le monde avait la trouille de Johnny Baylor et de Boom Boom, que Jim avait engagés pour protéger Stax des voyous qui après la mort du Dr King commençaient à pulluler dans un quartier qui était auparavant si tranquille. C’est là que s’éteignit le rêve de Stax, d’Estelle, de Packy, de Steve, de Jim, de Booker, d’Isaac, d’Al Jackson, de David Porter et de tous les autres. Et puis, comme un charognard, Guralnick patauge dans la charogne de Stax, un rêve livré aux banquiers qui vont le dépecer vivant. Jim Stewart est le premier à reconnaître qu’il n’a fait que des conneries et que cette boîte était mal gérée : plus de dépenses que de revenus. Jusqu’à la fin, Stewart se bat, il remet tout son blé dans Stax, mais ça ne sert plus à rien : il va tout perdre, y compris sa maison qui sera vendue aux enchères. Le jour de la vente, il est dans sa cuisine en train de boire du café, comme s’il ne se passait rien. De son côté, Robert Gordon fait de l’épisode de la chute de la Maison Stax un travail digne des Rougon-Macquart. Guralnick reste plus proche des faits, il tripatouille la réalité, ce qui lui donne l’allure d’un charognard auréolé de génie.

Signé : Cazengler, Guralchnock

Peter Guralnick. Sweet Soul Music. Back Bay Books 1999

PERDIDO

VELIBOR COLIC

( Le Serpent à Plumes /Août 2005 )