KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 474

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR'TNT KR'TNT

03 / 09 / 20

|

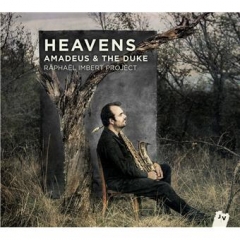

WALTER LURE / KRIS NEEDS MAMMOUTH KING BLUES BAND RAPHAËL IMBERT / CARL PERKINS |

Lure a de l’allure

Dans Classic Rock, Rob Hugues attaque son Walter Lure en évoquant l’arrivée des Heartbreakers à Heathrow, le premier décembre 1976. La veille, les Pistols avaient insulté Bill Grundy devant les caméras de télévision et déclenché l’un de ces scandales dont raffole la presse anglaise. Walter raconte que dans la limo venue les cueillir à l’aéroport, McLaren paniquait. Les Heartbreakers venaient d’atterrir dans l’œil du typhon. Ils arrivaient de New York, invités par McLaren à participer à l’Anarchy Tour, en compagnie des Damned, des Clash et des Pistols.

On connaît la suite de l’histoire par cœur : les Heartbreakers décident de rester à Londres, Leee Black Childers leur trouve un flat à Pimlico et un contrat chez Track, Speedy Keen produit l’album LAMF, le son ne plaît pas aux Heartbreakers qui pendant des mois essayent de le remixer, Track perd patience et sort l’album avec le mix d’origine, et le groupe se désintègre quand Jerry Nolan le quitte. Fin de l’épisode Heartbreakers.

Pourquoi ce groupe est-il devenu si légendaire ? La réponse est simple : ils ramenaient dans la vague punk ce qu’on appelle le Soul of rock’n’roll. Ils ne se sentaient pas concernés par le nihilisme ambiant, ils proposaient un cocktail tout simplement explosif de looks et de hooks - The Heartbreakers cut their own groove in an age where predictable non-conformity became the new orthodoxy (Ils proposaient leur propre mouture à une époque où le non-conformisme devenait la nouvelle orthodoxie) - Ils reprenaient le flambeau du bad boy rock’n’roll. Avec eux, on savait où on allait. Le concert du Bataclan remit toutes les pendules à l’heure. L’album LAMF itou. Comme le dit si bien Mark McStea dans Vive le Rock, ça ne servait à rien de multiplier les rééditions de LAMF. La messe était dite en 1977 - killer songs played by a band at the top of their game - On avait tous à cette époque des chaînes stéréo pourries et ça suffisait amplement. Au fond, toute la polémique liée aux sonic failings n’avait aucun intérêt.

Ça doit bien faire quarante ans qu’on ne se goinfre de LAMF. Dès «Born To Lose», on est frappé par la cohésion du son. I say hey ! Voilà l’apanage de l’archétype ultime du rock moderne. Ça et les Pink Fairies. Rien d’aussi rock’n’roll que le départ en solo de Johnny Thunders. C’est ici que réside le génie du rock. L’autre coup de Jarnac de l’album est bien sûr «Pirate Love», lancé au drumbeat avec le riff de Johnny T dans l’oreille gauche. Et ça part au you gonna walk that walk. Rien qu’au niveau son, ils flirtent avec le classicisme évangélique, on a des ahhh de lancé de solo qui valent tout l’or du monde, Johnny T gratte à la désinvolture suprême et il débouche sur le break de basse de Billy. Épisode digne des Who. C’est là très précisément que se joue le destin du rock. On pourrait dire la même chose de «One Track Mind», tellement c’est glorieux, effarant d’allure et de panache. Derrière Johnny et Walter, ça joue à fond de train et ça explose en bouquets de rock new-yorkais. Ils vont au-delà de tout ce qu’on peut imaginer, ils jouent à la revoyure de petite enflure. «Baby Talk» est un cut de batteur, Jerry vole le show. Mais il ne bat pas aussi sec que Terry Chimes. Ils jouent le shuffle new-yorkais. Retour au puissant riffing avec «I Wanna Be Loved», une vraie folie, embarqué au carrousel des Heartbreakers. Johnny chante ça junk, il jette tout son dévolu dans la balance et passe un solo killer flash. «Chinese Rocks» sonne comme un classique intemporel, embarqué à la cocotte sauvage et aux rrrox de street wise. Ces paquets d’accords réveilleraient un mort. Que de vie dans ce rock ! Le grand art de Johnny Thunders est de savoir tout faire avec très peu de choses. Si on aime le rock électrique, alors c’est lui qu’il faut écouter. Avec «I Love You», Johnny se paye le luxe d’un départ laborieux. Il gère son truc à la ramasse, il chante des oh en bavant comme une limace et ça rocke sur le really do. Il tartine du baby I love you à gogo et redescend dans les couches de sponge. Derrière lui, Walter riffe à la vie à la mort. Personne ne s’en est aperçu à l’époque : les Heartbreakers souffraient du génie incarné.

Par miracle, Marc Zermati a sorti sur Skydog le fameux concert du Bataclan. Cet objet a d’autant plus de valeur que ce fut un cadeau. L’album s’appelle Vive La Revolution, Live In Paris 1977 At The Bataclan. Tout juste quarante ans après, ce set produit le même effet : les Heartbreakers incarnent la perfection. L’«All By Myslef» d’intro sonne comme un mid-tempo allégorique. Avec «Can’t Keep My Cock In Your Mouth», les mighty Heartbreakers nous proposent un joli slab de boogie dollsy, mal chanté et adorablement trash. C’est en fait une resucée du fameux «Can’t Keep My Eyes On You». Le côté sloppy fait la grandeur du groupe. Ils tapent plus loin une fantastique version de «Too Much Monkey Business» - Too much junk - et avec «London Boys», on passe aux affaires très sérieuses. Johnny part en solo thunderien, il joue à la petite cavalcade et passe des coups de vrille déments. Il est réellement le roi des incursions intestines - It’s called Give me a great big kiss ! - Et pouf, ils passent en mode décadent, avec un Johnny qui shoote de jolis coups de gras double dans le cul du cut. Ils démarrent la B avec un coup de génie nommé «Born To Lose», qu’on pourrait aussi appeler l’hymne du XXe siècle. Et toutes ces rasades efflanquées qui s’en viennent mourir sur le rivage de nos vies écoulées... Que peut-on attendre de plus d’un hit de rock ? Rien. Ils tapent «Do You Love Me» au vieux ramshakle des Isley Brothers, c’est joliment bordélique et foutraque à souhait. Johnny passe le riff de «Jet Boy» dans «Take A Chance With Me» et sur «Baby Talk», Terry Chimes fait des ravages. Ils bouclent avec l’effarant «Chinese Rocks». Johnny y déclenche l’émeute des sens et laisse à la postérité un deuxième hymne générationnel. Hoooo ! Haaaaa !

Rentré à New York, Walter Lure prend un boulot de stockbroker dans le milieu financier. Il met dix ans à se désintoxiquer. En 1993, il finit par diriger the whole trade settlement operation, un service de 125 personnes. Il finit sa carrière en 2015 dans une boîte d’asset management (gestion d’actifs).

Il était donc au moment de l’article le dernier survivant des Heartbreakers. The last man standing. Mark McStea rappelle qu’à sa mort en 1991, Johnny Thunders était atteint de leucémie (advanced stage), qu’un an après Jerry Nolan mourut d’une crise cardiaque (avec là aussi des advanced stages de méningite et de pneumonie) et que Billy Rath mourut en 2014 d’un cancer de la gorge (il avait déjà perdu une jambe et souffrait d’autres complications du style hépatite et sida).

Walter va maintenir un petit fond d’activité avec les Waldos et pondre en 1994 l’étonnant Rent Party sur Sympathy For The Record Industry. Il réussit l’exploit de ne pas reproduire le modèle des Heartbreakers et si l’album sonne si bien, c’est sans doute parce qu’Andy Shernoff le produit. On est saisi dès «Cry Baby» par l’énormité du son. Dingoïde ! Pur Dollsy junk ! Walter renoue avec l’incroyable vitalité de l’épais bourbeux, le bardé d’harmo et de conjurations en forme de try try try. L’amateur éclairé y retrouve grandement son compte. On pourrait quasiment dire la même chose de «Love That Kills», joué aux breaks d’Oh les filles et on reste dans l’alerte rouge avec un «Sorry» bien bombé du torse. Lure ne baisse pas sa garde, oh no no. Joey Pinto passe des chorus inflammatoires dans la meilleure veine du grand rock new-yorkais. C’est éclatant et digne de toutes les splendeurs du règne de Néron Pyro. Il tape dans le vieux «Seven Day Weekend» des Dolls, ce vieux hit signé Pomus/Mort la mort, et Walter l’explose, c’est screamé dès l’entrée en gare et joué au Grand Jeu Vailland. Michael Monroe souffle dans son sax de porcelaine et la bassline cavale ventre bleu. On note une fois de plus l’épouvantable santé qualitative du son. Quel immense album de rock ! On se régale aussi de «Never Get Away», amené au petit riff gras et bien enroulé au jungle beat new-yorkais. On se croirait chez les Dictators, avec toute cette vitalité. «Flight» contient tout le son du monde. Pas la peine d’aller chercher ailleurs, tout est là. Pur jus de mâle assurance et de démentoïd junkie motion. Les solos sont comme incendiés de l’intérieur. Ils font une reprise d’Eddy Mitchell, le fameux «Busted», joué au saloon bar qui va mal. Lure met assez de trash dans sa version pour retenir l’attention du petit peuple. Quel coup de maître ! C’est même traité sur le mode heavy rock de la menace purulente. «Crazy About Your Love» frise carrément le génie. Oui, car ça sonne comme un hit sous la boisse du sceau écarlate, on note encore une fois l’extraordinaire vitalité d’exaction de cette power-pop bénie des dieux. Quand Shernoff et ses amis se mêlent de power-pop, ça ravage tout. On reste dans le jubilatoire power-poppy avec «Party Lights», ça coule de partout comme d’une bite en fleur. Incroyable vigueur dionysiaque, solo d’exception. N’en doutons pas, Lure luttera jusqu’à la mort !

La mort a plané aussi sur les Waldos. Tony Cairo (bass), Charlie Sox (drums) et Ritchie (le petit frère de Walter qui jouait un peu de rhythm guitar) ont tous cassé leur pipe en bois. Mais quand il a pris sa retraite, Walter a remis les Waldos en toute. Encore un groupe de vieux !

L’album du grand retour s’appelle Wacka Lacka Loom Bop A Loom Bam Boo. Walter Lure y devient le gardien du temple. Son «Crazy Kids» pourrait figurer sur l’album des Heartbreakers. C’est bardé du meilleur son. Le vieux Walter continue de jouer le rock de sa jeunesse enfuie. On s’interroge sur le bien fondé d’une telle démarche, mais au fond il a raison, autant crever sur scène comme Mick Farren ou Molière, et non dans une maison de retraite médicalisée, avec des couches. Le vieux Walter nous ressort sa soupe aux vermicelles, mais quelles vermicelles ! Le «Damn Your Soul» qui suit est trop Heartbreaking pour être honnête. Ces mecs cherchent le son à outrance et Joe Rizzo bat à la piccolo diavolo. Walter ne peut pas s’empêcher de reprendre «London Boys». Il a toujours la niaque. Pour un mec de son âge, c’est surprenant. Surtout qu’il a bien tiré sur la corde. Il tape dans le «Take A Chance On Me» co-écrit avec Jerry Nolan. Une bombe. Mal intentionnée, comme le sont toutes les bombes. On retrouve tout ce qui fait la grandeur du son new-yorkais. C’est du gros Lure, avec un solo glou-glou d’égoût de pur jus. On entend les deux Japonais du groupe ramener du son à la pelle dans «Bye Bye Baby». Il tape plus loin un «Little Black Book» co-écrit avec Billy Rath. C’est assez beau, on tombe dans le côté mercantile de l’opération. Walter fait avec ce qu’il a, c’est sa grandeur. Il rend hommage à ses vieux potes disparus, Jerry et Billy. Puis il se lance dans une entreprise risquée : une reprise de «Don’t Mess With Cupid», standard de r’n’b. Il s’en sort avec les honneurs et beaucoup d’entrain, et il termine ce vaillant album avec «You Talk Too Much». On se croirait vraiment devant un juke du New Jersey. Merci Walter Lure d’y croire encore à ton âge. C’est un album qui aurait beaucoup plu à Johnny Thunders.

On trouve aussi quelques albums live dans le commerce, comme ce Live In Brooklyn paru en 2017. Il s’y niche une belle énormité : le «Countown Love» de Jerry Nolan, fantastique shoot de pushing too hard, big Nolan beat, la cerise sur le gâteau des Heartbreakers. Joe Rizzo nous explose ça au claqué de cymbales et au beat de reins. Sinon, on retrouve sur l’album tout le full throttle des Heartbreakers, «Get On The Phone», «All By Myself», sans surprise, mais si réjouissant. On se régale aussi des cuts de Walter Lure, comme «Never Get Away», si clean de claque, judicieux, bien équilibré, heartbreaké dans l’âme aux jolis chœurs. Ça joue bien derrière Walter, ils ne proposent que du bravado classique, mais fantastiquement classique. Et voilà un «Cry Baby» absolument somptueux, du haut de gamme imprescriptible - Don’t you cry - Ils tapent leur «London Boys» ventre à terre, dans l’excellence de la pertinence et terminent ce live avec la triplette de Belleville : «Pirate Love», «Born To Lose» et «Chinese Rocks». C’est une nouvelle plongée dans les abysses de la suprématie, you gotta talk that talk, sacré hommage au génie thunderien des années de braise. «Born To Lose» restera l’un des hymnes de l’histoire de l’humanité. Ever ! Et «Chinese Rocks» sonne comme les neiges éternelles, c’est du rock anapurnique, le rock des dieux, oumph, ahhhhhh, l’extase rôde au coin du couplet.

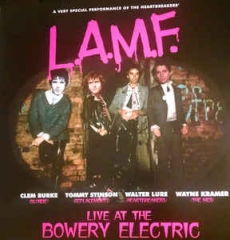

On peut aussi voir Walter Lure chanter «All By Myself» et «Chinese Rocks» lors du concert hommage aux Heartbreakers filmé à New York en 2016, LAMF Live At The Bowery Electric. Walter s’y produit en compagnie de Clem Burke, Wayne Kramer et Tommy Stinson des Replacements. Il vaut mieux voir le DVD que d’écouter l’album, car au moins on sait qui fait quoi. Clem Burke vole le show sur «Baby Talk» et chante «Can’t Keep My Eyes On You» avec un certain brio. Stinson gueule plus qu’il ne chante «Born To Lose» et «Baby Talk». Jesse Malin fait son Gavroche avec «I Wanna Be Loved». Cheetah Chrome se paye «Pirate Love», et Wayne Kramer «Let Go» et «Do You Love Me». Si on en pince pour les hommages très décolletés, il faut voir ce doc.

Signé : Cazengler, Walter Larve

Walter Lure. Disparu le 22 août 2020

Heartbreakers. LAMF. Track Records 1977

Heartbreakers. Vive La Révolution. Skydog 2016

Waldos. Rent Party. Sympathy For The Record Industry 1994

Walter Lure & the Waldos. Live In Brooklyn. O-Rama 2017

Walter Lure & The Waldos. Wacka Lacka Loom Bop A Loom Bam Boo. Cleopatra 2018

Lure Burke Stinson Kramer. LAMF Live At The Bowery Electric. Jungle Records 2017

Mark McStea. It’s Not Enough. Vive le Rock # 46 - 2017

Rob Hughes. The Last Heartbreaker. Classic Rock # 234 - April 2017

Looking for a Kris - Part One

En traduisant Dream Baby Dream: Suicide A New York Story, on avait noté deux choses concernant l’auteur, Kris Needs. D’une part, un talent investigatoire digne de Rouletabille - cette énergie de la reconstitution qui rend les récits passionnants - et d’autre part, une certaine tendance à se mettre en valeur, un vilain défaut qu’on ne trouve pas chez Nick Kent, par exemple. Généralement, le biographe se met au service de. Il n’est pas là pour vanter ses propres mérites. Le côté m’as-tu-vu peut devenir tellement agaçant qu’on finit pas ne plus voir que lui. Ça finit souvent par devenir rédhibitoire.

On croise Kris dans pas mal de canards, Record Collector, Vive le Rock, Shindig!, Mojo, il est partout et chaque fois, il nous en colle un belle tartine. Chaque fois c’est intéressant, bien documenté et extrêmement dense. Son Brian Jones en trois parties dans Shindig! faisait bien le tour le propriétaire. Nous y reviendrons. Son Bowie dans Shindig! entrait aussi dans un niveau de détails jusque-là inconnu. Nous y reviendrons aussi. Mais depuis la mésaventure du Suicide book, on aborde chaque fois ses textes avec une certaine méfiance. Coup de chance, il n’était pas dans la piscine avec Brian Jones, par contre il était à Friars le soir où Bowie s’est transformé Ziggy. Grâce à qui ? À Kris ? Il a fallu relire le passage plusieurs fois pour être bien certain de ne pas avoir lu de travers.

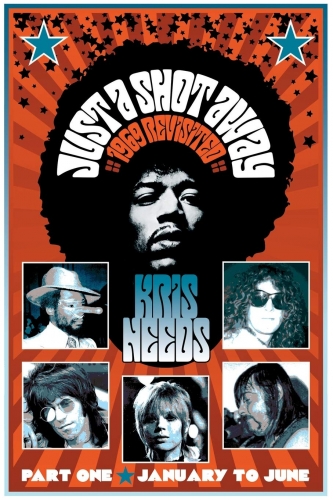

Et pouf, Kris refait l’actualité avec Just A Shot Away. 1969 Revisited. Ses collègues de la presse anglaise saluent si bien cette parution qu’on cède à la tentation de le lire. Et là, surprise, le book s’avale d’un trait d’un seul. Kris Needs s’y révèle abyssal. Tous les préjugés et toutes les frilosités disparaissent comme par enchantement. Il ne parle que de lui, mais à travers sa passion. Ce mec est une passion à deux pattes et son énergie reconstitutive prend ici tout son sens, elle devient un moteur extraordinaire. Kris la met au service de sa seule et unique raison de vivre : le rock. Ce petit livre vibre dans les mains. Vous savez, le doux ronron d’un gros moulin, rrrrrropopopo, celui qu’on entend au début de «Garbage Man». C’est un livre qu’il faudrait pouvoir mettre dans les mains de tous les fans de rock.

Il ne traite dans ce rrrrrropopopo-book que les six premiers mois de l’année 69. Un tome deux est donc à venir. On en bave à l’avance. En 69, Kris a 15 ans. Comme tous les ados, il bâtit son univers, et cet univers ressemble étrangement au notre : premiers concerts, émissions de radio, magazines, soif de découvertes et apparition d’une bien belle maladie qui s’appelle la boulimie discophage : posséder, écouter, posséder et écouter encore et encore. En général ça dure toute une vie et il n’existe qu’un seul remède, la mort. Pour illustrer sa rampant collector mentality, Kris dit à un moment posséder TOUT ce qu’a enregistré Sun Ra et TOUT ce qu’a enregistré George Clinton.

Au fil des pages, il assène très vite ses quatre vérités qui sont aussi les nôtres. Du coup, il assoit fièrement sa crédibilité. Il brosse un portrait sans fard de la réalité, nous rappelant que les music papers (Melody Maker, NME, Sounds) étaient les tables de la loi, même si les articles manquaient de profondeur. Si tu voulais écouter un disque en 69, tu devais soit l’acheter, soit l’emprunter à un copain, soit, si tu étais plus dégourdi, le barboter. Nourrir son obsession, nous dit Kris, était un gros boulot. Il fallait aussi aller chez les disquaires écouter les nouveautés, mais c’était du masochisme, vu l’inexistence de pouvoir d’achat. Kris ajoute qu’aujourd’hui, il reçoit en tant que journaliste plus de disques chaque jour qu’il n’en acheta dans toute l’année 69, année de tous les ébrouages. Autre réalité commune : en 1969, Kris a deux héros : Jimi Hendrix et Keith Richards. Il ajoute que cette dévotion n’a rien perdu de sa force et qu’elle reste d’actualité. Il rend aussi hommage au système scolaire qui lui a permis de haïr le conformisme, les cheveux courts, les uniformes et le sport. Eh oui, on doit parfois se construire en opposition. À l’âge où on ne sait pas ce qu’on veut, on fait un pas de géant en sachant ce qu’on ne veut pas : «Je ne veux pas de votre modèle.» Au moins ça a le mérite d’être clair.

Kris apprend vite à collecter des informations et à remonter les pistes de certains disques. Dans l’ère pré-Internet, on se débrouille comme on peut, mais y arrive. Et puis voilà encore un truc de base : le disque qu’on trimbale sous le bras dans la cour du lycée. Pour Kris, the epitome of cool était de voir un mec trimbaler sous le bras le Vincebus Eruptum de Blue Cheer. Comment se font les choix ? Mais vous le savez bien : par le groove. Kris dit que si ça ne groove pas, ça ne l’intéresse pas. Le rock d’enclume d’Odin, les solos de guitare marathoniens et la scène de Laurel Canyon le laissent de marbre, ce qui tombe sous le sens quand on a eu le privilège de voir Jimi Hendrix sur scène. Et puis, dernier petit détail d’importance, Kris avoue à un moment continuer à constituer des archives, et ce depuis 1963 : découpage d’articles (cuttings), memorabilia et tout le tintouin habituel, réflexe naturel à condition bien sûr d’avoir la place pour stocker.

Et puis voilà que commence le bal des affinités électives : Jimi Hendrix, Graham Bond, les Fugs, Funkadelic, Sun Ra, Silver Apples, Nico, John Fahey, Marianne Faithfull, Tim Buckley, Sly Stone, Captain Beefheart et Judy Henske. C’est un tourbillon hallucinant. En fait, les souvenirs des six premiers mois de 1969 sont prétextes à brosser des portraits de tous ces montres sacrés. On appelle ça du trié sur le volet. Et bien sûr, au commencement était non pas le Verbe mais John Peel, the all-time coolest taste guru qui passe des disques si bons qu’on se les procure ensuite et qu’on les garde toute sa vie. Kris est encore ado quand il voit Jimi Hendrix pour la première fois sur l’écran de la télé en noir et blanc de ses parents. En quatre minutes, Jimi Hendrix devient le plus grand guitariste de rock de tous les temps et finit dans ce tourbillon éjaculatoire de feedback qui va devenir sa signature. Pour Kris, Jimi Hendrix a secoué plus de tabous qu’aucun autre rocker, il incarnait tout ce qui était interdit - unfettered with impossible cool as this dazzling, drawling shaman flying the revolutionary flamboyance of primal rock’n’roll and deep soul of the blues with chitlin’ circuit showmanship and supernatural virtuosity radiating other-wordly, sexually-charged charisma (cet homme incroyablement cool était une sorte de shaman éblouissant brandissant l’étendard du rock’n’roll primitif et de l’esprit du blues, avec une science du spectacle acquise sur le chitlin’ circuit, une virtuosité qui dépassait les possibilités du langage et un charisme sexuellement surchargé) - Pour Kris, «Foxy Lady» reste the ultimate lust anthem, la rock-song de cul parfaite, gorgée de notes lubriques. Quant à «Purple Haze», ça reste à ses yeux the greatest riff in rock.

De Jimi à Keef, il n’y a qu’un pas et en 1969, Keef compose «Gimme Shelter», the all-time apocalyptic classic. Let It Bleed est selon Kris l’album qui permit à Keef de prendre le contrôle des Stones, car Brian ne participait pas aux sessions. Kris juge bon de revenir sur Brian, histoire de rappeler qu’il avait plus de présence sur scène qu’un Jagger qui, selon Marianne Faithfull, n’a jamais été autre chose qu’un étudiant en sciences économiques. Brian looked like the coolest pop star on the planet. Kris nous rappelle un autre élément fondamental : pour Brian, amener un blues en tête des hit-parades était en soi l’achèvement parfait. «Oubliez Ry Cooder, ajoute l’auteur, c’est Brian qui montre l’open tuning à Keef.» Al Kooper qui joue de l’orgue sur «You Can’t Always Get What You Want», se souvient que Brian Jones était là lors de la session, allongé sur le sol et lisant un magazine de botanique. Vers la fin du book, Kris nous fait un coup terrible, en nous narrant une petite scène : le 8 juin 1969, Jagger, Keef et Charlie se rendirent à Cotchford Farm, près de Hartfield, Sussex, une propriété que Brian avait acquise en novembre 68. But du voyage : annoncer à Brian qu’il est viré de son groupe. Visiblement atteint, Brian sauve la face en expliquant qu’il envisage de monter des projets avec Alexis Korner et John Mayall, et qu’il est même question d’un super-groupe avec Jimi Hendrix et John Lennon - After the three Stones left to carry on the band he had formed, Brian sat alone and cried (Après que les trois Stones eussent quitté le manoir en s’appropriant le groupe qu’il avait formé, Brian s’assit dans un coin et se mit à chialer) - De toute évidence, Kris est un fan de Brian Jones, frappé lui aussi par la terrible injustice dont il fut victime.

Il s’attarde aussi très longuement sur Graham Bond qui se croyait le bâtard d’Aleister Crowley et qui fut adopté par un couple qui lui donna son nom, Graham John Clifton Bond. Pour Pete Brown, le Graham Bond Organisation était aux musiciens ce que les Beatles étaient au public : le modèle absolu - They took their volcanic jazz-driven R&B around the country to ecstatic receptions - Kris se dit obsédé par Bond. Il chope The Sound Of 65 en 69 - So my lifelong Bond fixation began (C’est là que son obsession prit forme) - C’est bien de voir un mec obsédé par Graham Bond. Ça rassure de savoir qu’on n’est pas le seul. Pete Brown en rajoute une louche : «Graham, Dick, Jack et Ginger étaient des forces de la nature. Ils avaient des constitutions extraordinaires. Je n’ai jamais rencontré des gens comme eux, qui pouvaient jouer neuf gigs par semaine et continuer de picoler, de prendre de l’héro et Dieu sait quoi d’autre.» En 1969, Kris flashe aussi sur Babylon, l’album de Doctor John, «qui avait grandi à la Nouvelle Orleans dans un scabreux underworld de putes, de macs et de drogues, qui a fait de la taule et qui s’enracinait dans la tradition des secondes lignes du Mardi Gras et des bar survival tactics.»

Puis soudain il prend feu lorsqu’il attaque son chapitre sur New York, comme d’ailleurs tout le monde à l’époque, tellement il y avait de choses à découvrir : Sun Ra, le Velvet, Fred Neil, les Fugs, ESP, les Holy Moundal Rounders, les Godz et tout le reste. La liste est longue. Selon Kris, les Fugs ont causé plus de dégâts que les Sex Pistols. Ils préfigurent Richard Hell avec leur downtown nihilist anthem, «Nothing». Kris s’attarde aussi longuement sur les Silver Apples et Sun Ra. Il rappelle que des liens avant-gardistes existent entre ces explorateurs visionnaires que sont le MC5 et Sun Ra. Coup de chapeau à Kick Out The Jams, the loudest, hardest, fastest and most powerful extreme rock’n’roll imaginable. Kris rappelle qu’il voit Black Sabbath en 1970 et que ça n’a rien à voir avec le MC5 - We wanted flash and the MC5 had it - Panic in Detroit et voilà les Stooges, beyond rock and free jazz, the Stooges’ elemental carnage came across like primal howl from the dephs of the most ravaged souls (Bien au-delà du rock et du free jazz, le carnage élémentaire des Stooges semblait sortir des cerveaux les plus ravagés qu’on ait pu imaginer) - Well it’s nineteen and sixty-nine okay/ All across the You S Hey - Bizarrement, Kris ne s’attarde pas sur les Stooges. Il se limite à un paragraphe. Tout le monde n’est pas Yves Adrien.

1969 est aussi l’année de parution du premier album solo de Neil Young, bourré de classiques, sur lequel joue l’immense Danny Whitten. 69 voit aussi paraître le premier Led Zep. Pour Kris, l’un des meilleurs albums de tous les temps est le deuxième Velvet, White Light White Heat qui selon lui napalmait tout le reste avec the most extreme noise onslaughts rock had ever seeen. Et «Sister Ray» reste à ses yeux the crowning killer - No rock band ever sounded this extreme, cataclysmic or malevolently evil (Couronnement suprême, aucun groupe de rock n’avait jamais sonné de façon aussi cataclysmique) - Il parle même d’amphetamine proto-punk, mais c’est encore beaucoup plus fort que ça. L’univers de Lou Reed était à ses yeux bien plus sauvage et dangereux que tout ce qui existait à Londres ou en Californie.

Kris salue aussi le Spooky Two de Spooky Tooth - each of the eight tracks were stone killer perfection - puis Free avec Tons Of Sobs, the rawest of British blues boomers, puis Family avec Family Entertainment, a shit-hot band, puis Dusty in Memphis - Dusty was my favourite British female singer through the 60s - puis Al Green avec Green Is Blue, puis le premier album de Taste, puis il rend un bel hommage à Richie Havens en saluant Richard P. Havens et à Pharoah Sanders en saluant Karma. Il cite encore Joni Mitchell et les Meters. La liste des bons disques est infinie. Et ce n’est pas fini. On l’a dit, 1969 est l’année de tous les dangers pour le porte-monnaie. Passer devant la vitrine d’un bon disquaire était une sorte de suicide économique.

Kris s’étend longuement sur Marianne Faithfull qui rappelle qu’elle adorait se schtroumpher en compagnie d’Anita Pallenberg et de Brian Jones dans leur palais des plaisirs de Courtfield Road. Elle rappelle aussi que Keef l’aida à récupérer ses droits d’auteur sur «Sister Morphine» en écrivant à Allen Klein. Elle en veut terriblement à Jagger d’avoir oublié de la créditer : «Mick is mean. He’ll always be a student of the London School of Economics.»

1969 est aussi l’année de la Soul, avec le new funk de James Brown, Curtis Mayfield, Sly Stone’s superbad apocalypse et George Clinton’s acid-funk scuba-diving. Il cite aussi les noms des pères fondateurs de la Soul moderne : les Last Poets, Gil Scott-Heron et Donny Hathaway, «dont l’afro-cubain street chant «The Ghetto» transforma la black music pour la faire entrer dans le langage commun». Et bien sûr Aretha, the First Lady of Soul. Kris s’en donne à cœur joie avec le booming monster-funk de Funkadelic. D’ailleurs, il va même leur consacrer un ouvrage. Pour lui, Funkadelic played the headiest, sexiest, most stoned-out music I’d ever heard. Il parle aussi d’Hendrix legacy, citant Eddie Hazel comme seul héritier de son héros après qu’il eut disparu.

Bel hommage à Tim Buckley qu’il cite comme chanteur favori avec Otis Redding et Curtis Mayfield. Il parle aussi des cinq octaves de sa voix - the Hendrix of the voice - et le voit comme la réponse californienne à Dylan. Toujours selon lui, Goodbye And Hello incarne parfaitement son époque. S’ensuit un hommage à Tim Hardin qui chantait quatre heures de suite sur scène sans jamais ouvrir les yeux, puis un autre hommage au charismatic and talented Tim Rose victime de son alcoolisme et ça se termine tout naturellement avec John Fahey, one of the century’s greatest innovators, a romantic academic punk qui construisit sa propre mythologie, un guitariste «qui n’avait pas assez de doigts pour jouer toute la musique qui jaillissait de son cerveau» et qui «multipliait les acrobaties sidérantes». Kris n’en finit plus de jongler avec les mots, il parle de Fahey en termes de pureté et de majesté, chaque note issue du same volcanic psyche. Écouter un album de Fahey, dit-il, c’est entrer dans un autre monde. Un Fahey extrêmement productif, Kris avoue s’être perdu dans ce labyrinthe d’albums enregistrés entre 1959 et 2001. Ses pages sur John Fahey sont sans doute les plus passionnante de ce rooopopopo book. C’est encore Fahey qui va retrouver la trace de Bukka White et aller à Memphis produire l’album Mississippi Blues. C’est Fahey qui présente Al Wilson à Henry Vestine et à Bob Hite. Al Wislon et Fahey iront retrouver la trace de Son House. Puis Fahey, Henry Vestine et Bill Barth d’Insect Trust se rendront à l’hôpital de Tunica, Mississippi pour y déloger Skip James. Ils lancent ainsi le fameux Sixties American Blues revival. Mais Fahey ne s’entend pas avec Skip James qu’il traite de hateful old creep, c’est-à-dire d’horrible vieux con haineux. Al Wilson était l’un des rares musiciens que Fahey respectait. Leur vision allait loin au-delà du blues. Kris affirme que Fahey fit partie des gens qui ont façonné la musique moderne, au même titre que Jimi Hendrix, Brian Jones, Tim Buckley et Jim Morrison. Ça va loin. La passion sous-tend tout son discours. Et bien sûr, Kris ne manque pas de rappeler qu’il doit la découverte de John Fahey à John Peel, un beau jour de 1967. Il cite aussi Loren Connors, Brooklyn’s Venusian blues genius, que Fahey enregistra sur son label Takoma. Et de Fahey à Ronnie Basho, il n’y a qu’un pas que Kris franchit allègrement. De la découverte à la pelle.

On reste dans les géants avec Sly Stone, dont George Clinton se souvient très bien, puisqu’il le vit à ses débuts à l’Electric Circus de New York : «Ils avaient la clarté de son de Motown, mais avec le power d’Henrix ou des Who. Ils ont littéralement cassé la baraque. Ça m’a marqué pour le restant de mes jours.» Et puis voilà Curtis, le chouchou - Alors que James Brown, Sly et Hendrix clamaient la grandeur du black power, Curtis cultivait la conscience sociale et romantique du peuple noir - Kris rappelle aussi que Curtis fut un découvreur : Baby Huey, Major Lance et d’autres. 1969 est aussi l’année de Traffic dont on voyait effectivement les mystérieuses pochettes en vitrine. Groupe clé ? Difficile de trancher. Toujours est-il qu’on retrouve Dave Mason et Steve Winwood dans les parages des Stones et de Jimi Hendrix, ce qui n’est pas rien. Dave Mason faillit même devenir la bassiste de Jimi Hendrix, mais le management s’y opposa. Dans une enfilade de pages qui montent bien en température, Kris nous rappelle que Mason faillit monter un power trio avec Ginger Baker et Bob Tench, mais ça sonnait trop comme Cream et de toute façon, Mason avait un style qui ne correspondait pas.

Et voilà le bouquet final du rrrropopopo book avec Captain Beefheart. Peely disait de Trout Mask Replica que c’était son favourite album of all time. Kris rappelle qu’à l’école, il adorait prendre un deep American growl et lancer à ses congénères : «A squid eating dowel in a ployethylene bag is fast and bulbous, got me ?». Plus tard, il eut le privilège d’interviewer John French, alias Drumbo, qui fit la lumière sur certains aspects du mythe. Captain Beeaheart avait une personnalité et un ego tellement démesurés qu’il mettait constamment à l’épreuve les limites mentales et physiques des membres de son entourage et donc du Magic Band. Mais Drumbo reconnaît que Beefheart l’a aidé à dépasser ses limites. Kris qualifie «Big Eye Beans From Venus» d’ultimate Beefheart blow-out. Si tu cherches des pages passionnées sur Captain Beefheart, c’est là, dans ce book.

Kris recommande la lecture de The Restless Generation, la somme pondue par son mentor et ami Pete Frame, qui est aussi l’auteur des fameux Rock Family Trees.

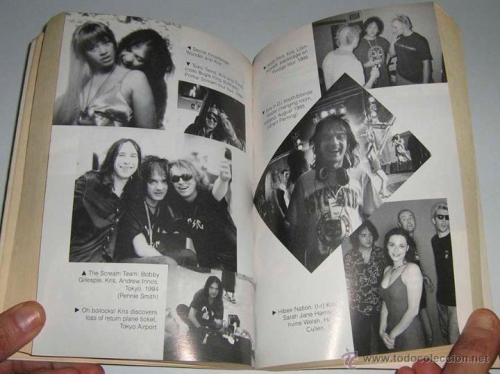

Par contre, Needs Must est un book qui laisse extrêmement perplexe. Kris Needs écrit son autobio en 1999, en pleine époque de mutation musicale. Autant Just A Shot Away passionne, autant Needs Must agace. On l’a vu, Needs ne parle que de passion dans Just A Shot Away. Dans la deuxième moitié de Needs Must, il étale au grand jour son palmarès sex & drugs & dance music. Il ne nous épargne aucun détail ni de ses mésaventures amoureuses ni de son season in drug-hell, au long d’une tranche de vie new-yorkaise dans les années 80. Ce genre de druggy haze autobiographique ne marche pas à tous les coups. Sous la plume de Kris Needs, ça pend une tournure misérabiliste, du genre regardez comme ça va mal, le plafond du squat s’est écroulé, je dors dans la rue, aïe, il me faut ma dose à moi, regardez comme je bats tous les records de décrépitude, il met tout le langage dont il est capable au service de cette décrépitude et franchement, c’est une décrépitude qui ne présente pas le moindre intérêt. On a tous connu la nôtre, alors c’est bon. Par contre, quand le récit d’une décrépitude tombe sous la plume d’un bon écrivain, c’est autre chose. Un exemple ? Richard Hell, avec I Dreamed I Was A Very Clean Tramp. Il fait de sa saison en enfer une matière de vie littéraire et il ne s’apitoie jamais sur lui-même. Un autre exemple : Will Carruthers, avec Playing The Bass With Three Left Hands. Il raconte sa saison en enfer avec un brio qui fait de lui un réel écrivain. Kris Needs s’admire trop. Il en fait trop. À le lire, on se demande comment il a survécu à tout ce qu’il raconte : les bas-fonds d’Alphabet City puis une année de tournée avec le groupe le plus drogué d’Angleterre, Primal Scream. Le propos est tellement extrémiste qu’on se croirait dans un book sur Guns ‘N Roses ou Motley Crüe, vous voyez un peu le genre ? C’est la description facétieuse d’une longue succession d’excès. Puis il nous tartine à longueur de paragraphes une apologie de la dance music, ce qui bien sûr éloigne tous ceux que le bazar des raves n’a jamais intéressé. Là, on bouffe de la rave et du DJ, et c’est pas forcément bien écrit. Typique de cette époque où il n’existe absolument plus rien d’artistique. Kris Needs nous fait même le coup de la cerise sur le gâteau : un séjour à Ibiza en plein dance boom. L’horreur définitive. On croit lire les souvenirs d’un touriste anglais affamé de sex & d’ecstasy. Une bite à la place du cerveau. On sort de ce livre en ayant la détestable impression d’avoir perdu son temps, mais paradoxalement c’est aussi le seul moyen de connaître un peu ce personnage omniprésent dans les mags anglais et tellement brillant dans ce Just A Shot Away qui vient de paraître.

Pourquoi évoquait-on le nom de Kris Needs lors d’un repas ? Aucun souvenir, toujours est-il qu’un excellent ami nous fit don de ce Needs Must. «Tiens, tu liras ça !». Mais il fallut attendre le déclic de Just A Shot Away pour attaquer ce Needs Must qui inspirait une sorte de méfiance, celle évoquée plus haut, autour de la trad du Suicide book.

Par contre, on peut lire la première partie de Needs Must les yeux fermés, car l’auteur y raconte ses premiers émois : Mott, les Dolls, les Groovies, Johnny Thunders, Motörhead et bien sûr les Stones. On se demande d’ailleurs quel genre d’évolution a pu le conduite à la house et à la techno car généralement les fans des Dolls et de Motörhead restent assez fidèles à leurs racines. Il existe encore aujourd’hui assez de groupes bien influencés pour meubler les soirées sans qu’on soit obligé d’aller écouter n’importe quoi.

Kris Needs rappelle que Bowie s’est transformé sous ses yeux dans la loge d’Aylesbury : du timide David Bowie, il est passé au stade de major player - He’d gone androgynous-alien - Oubliez ce vieux folkie : Ziggy Stardust était né - Il n’y avait pas que Bowie à Aylesbury : l’héro nous dit-il y débarque en 1972 et tout le monde en prenait. Il la retrouvera plus tard à Londres en bossant pour Frenchy et le label Flicknife, puis bien sûr quotidiennement à New York. En 1972, il flashe aussi sur Mott et devient leur fan number one, allant voir tous les gigs et s’occupant du fan-club. Puis en 1974, il flashe sur les Dolls - low-rent trash-glam version of the Stones - puis en 1976 sur les Groovies qui jouent à la Roundhouse avec les Ramones, puis sur les Pistols, mais c’est avec les Clash qu’il va copiner - Some of the greatest music and gigs I’ve ever experienced - Il aime bien les Heartbreakers aussi, traite Johnny Thunders de real deal - Ultimate kamikaze mash-up guitar raider - Pour Needs, Johnny Thunders est le vrai punk. Mais ce n’est pas avec les Heartbreakers qu’il va traîner, c’est avec les Clash. Chacun ses goûts.

Côté plumes, Needs reconnaît à un moment deux influences : Lester Bangs et Nick Kent. Il aime bien ce qu’il appelle le gonzo steam-of-amphetamine-conciousness style, ce qui ne nous surprend pas. Par contre, ce qui nous surprend c’est qu’il puisse associer Lester Bangs et Nick Kent dont les deux styles sont à l’opposé : autant Nick Kent est littéraire, autant Lester Bangs ne l’est pas. Si vous avez le moindre doute là-dessus, relisez The Dark Stuff puis, si vous en avez le courage, Psychotic Reactions and Carburetor Dung. Bangs est un bon rock-critic, mais pas un écrivain.

Kris Needs remonte dans l’estime de ses lecteurs lorsqu’il fait l’apologie de Motörhead - They detonated your eardrums with savage primal noise and made you want to piss on your teacher’s head (Ils nous défonçaient les tympans et nous donnaient envie d’aller pisser sur le tête du prof d’école) - Quand Needs va l’interviewer pour Zigzag, Lemmy le reçoit dans sa loge et sort tout de suite un énorme sac de speed et un couteau en argent - Prends-en jusqu’à ce que ça te brûle - Alors Kris sniffe tout ce qu’il peut. Snff, snff - Il m’indiqua un peu plus tard que ce speed devait avoir été coupé avec de l’acide de batterie, ce qui expliquait tout : j’avais l’impression d’avoir le nez coincé dans un micro-onde - Puis Needs affirme que depuis Motörhead on a jamais revu un bigger grass-roots rock’n’roll band et il insiste beaucoup sur le rock’n’roll, comme l’a toujours fait Lemmy dans ses interviews. Retour sur Captain Beeafheart aussi avec ce charivari langagier pour le moins extravagant - Those weird-timedguitar-drum World War interplay assaults topped with Coltrane in-the-bog sax squalls and the man’s behemot growl-rant with words born in a Martian opium sunset (Ces interactions violemment décousues entre la guitare et la batterie surmontées de hennissements de sax à la Coltrane et par dessus tout ça, cet espèce de Béhémoth qui grogne des mots tout droit sortis d’une fumerie d’opium de la planète Mars) - Il rappelle au passage que le Zigzag pour lequel il travaille à l’époque sort tout droit de «Zigzag Wanderer». Captain Beefheart et Keef étaient les deux héros qu’il rêvait d’interviewer - Je savais que le mad Captain serait extra special. Il le fut. Plus encore que je ne l’avais imaginé - Il est aussi fasciné par Marianne Faithfull - Fascinating and slightly tragic - Et puis avant de sombrer dans la mauvaise deuxième partie du book, l’auteur rend un bel hommage aux Stones - the wailing adrenalin sex-rush of «I Wanna Be Your Man» - Il a encore des formules qui font mouche. Keef est l’idole absolue - He had the coolest look. Crow-bar hair explosion, bone ear-ring, gyspsified clobber and a swagger that gave a huge finger to those poncy Genesis fans. Keith was the Man. No wonder the imitations came thick and fast (Il avait le look le plus cool. Cheveux noirs de jais taillés en mèches, boucle d’oreille, un dégingandé de romanichel et une façon de chalouper qui renvoie les pauvres cloches de fans de Genesis au vestiaire. Keef était le vrai mec. Pas étonnant que tout le monde se soit mis à l’imiter) - Il ajoute qu’à l’époque où les Stones étaient à l’apogée de leur règne, Keef incarnait à lui seul le dark side du groupe, avec les rumeurs de transfusion sanguine, de sorcellerie, de flingots et de semaines sans dormir - Je dois admettre que c’était marrant de le voir chaque jour à côté de ses pompes - Kris Needs revient longuement sur les interviews que lui accordait Keef. Passages très captivants, notamment l’évocation de la mort de Brian Jones : «Vers la fin, il était vraiment dans un sale état. C’est la raison pour laquelle il a quitté le groupe. Il n’avait plus aucun sens des réalités. C’était pourtant un mec solide à bien des égards, mais cette nuit-là, il est passé à travers, quoi qu’il ait pu arriver. Je prends encore les histoires qu’on me raconte à propos de cette dernière nuit avec des pincettes.»

Puis Kris Needs va entamer une courte carrière de manager avec Basement 5 - A Clockwork Orange dub-droog image and a glorious wildly original noise. Punky protest vocals from the black man’s angle, scathing sheets of white noise guitar, bottomless dub bassatronics and funked-up reggae grooves occasionally erupting into full-tilt punk (Une image de droogs à la Orange Mécanique et un son de noise extrême et original. Textes punk mais avec l’angle d’un black, guitares de white noise, bassmatic sans fond et son de dub funked-up qui explosaient en pur jus de punk-rock) - Excellente description de ce volcan underground que fut Basement 5. Pas étonnant que Needs se retrouve ensuite à manager l’un des groupes de Jah Wooble, The Human Condition. Puis c’est la rencontre de Jeffrey Lee Pierce dont il devient le frère de sang. Par contre, rien sur les Cramps (juste une allusion à un moment et c’est tout).

C’est à la page 140 qu’il aborde son virage pour dire adieu au rock et au punk-rock (dont il se dit fatigué). Il fonce droit sur la diskö, le funk et la black. Surtout le hip-hop. Il dit posséder 35 000 disques de hip-hop ramassés dans le monde entier. Il se vante même de posséder tous ceux que cite David Toops dans son book, sauf deux. Alors après, il écrit qu’on peut le traiter de branleur obsédé, mais il s’en fout. Il indique aussi avoir une pièce remplie de disques des Stones et de tous les articles parus sur eux depuis 1963, plus une étagère bourrée de bootlegs - The same goes for Funkadelic, disco, Detroit techno, Chicago house, electro, I want it all if I want it at all - Et cette randonnée mortelle de la mortadelle se termine avec Primal Scream - I have to say that I consider Primal Scream to be the best group in the world - Du coup, on va sûrement être obligé de lire le book qu’il consacre à Primal Scream. Ce qui au fond n’est pas une si mauvaise idée. Mais ça sera aussitôt après celui qu’il a consacré à Funkadelic.

Signé : Cazengler, Crasse Nid

Kris Needs. Needs Must. A Very Rock’n’Roll Life. Virgin Books 1999

Kris Needs. Just A Shot Away. 1969 Revisited. New Haven Publishing 2019

*

L'habitude de ramener d'Ariège la chronique du Festival de Blues in Sem. Corona oblige, les festivités d'été ont été rayées d'un trait de plume vengeur par la nouvelle préfète de choc envoyée tout exprès par les instances les plus hautes de la macronie pour mater le nid de petzoules turbulents qu'abrite ce département rétif au nouvel ordre mondial. Donc nous fûmes privées de manifestations diverses et culturelles. Quant au rock'n'roll vaut mieux ne pas en parler ! Pour pallier cette absence de maladie bleue, voici la chronique d'un disque de blues dégoté dans les bacs du camion Gibus. J'aime les découvertes hasardeuses et les rencontres non téléguidées aussi ai-je choisi un groupe que je connaissais pas. Français de surcroît. Sont de Fronton, près de Toulouse. C'est leur deuxième disque enregistré en 2005, le premier datait de 1999, ils en ont commis un troisième en 2013. Apparemment ce ne sont pas des stakhanovistes, une dizaine de concerts en 2019, si j'en crois leur FB un seul concert en janvier de cette année funeste...

MAMMOUTH KING BLUES BAND

Jean-Luc Mammouth Ribes : chant, dobro, guitare / Kristell Geffroy : chant, kazoo, washboard / Philippe Filou Orliac : piano, percussions / Luc Favaro : guitare, harmonica, accordéon, percussions / Olivier Spénale : contrebasse.

High fever blues : dès ce premier titre l'on comprend d'où procède MKBB un morceau de Booket T. Washington White, un vieux de la vieille, du Delta, qui aurait connu Charley Patton, et qui aimait à jouer sur guitare à résonateur. Cette fièvre bleue répondrait davantage au terme de country blues que de blues pur, mais qu'est-ce que la pureté ! Quand vous écoutez la tambourinade de Booker sur ses cordes vous dites qu'il est un précurseur du punk. MKBB ne donne pas dans le pastiche, la voix féminine de Kristell vous saute à la gorge et vous tranche la carotide sans préavis, l'on rentre un peu dans l'ordre des choses lorsque le dobro de Mammouth résonne, mais là on est chez les petits blancs, l'on essaie de montrer que l'on sait jouer – et il sait jouer – on est loin de la force brute de Booker T. l'ensemble sonne joliment bien pour nos oreilles, de petits blancs. Sloppy drunk blues : de Jimmy Rogers surtout connu pour avoir joué avec Little Walter et surtout avec Muddy Waters. Belle carte de visite. Z'ont décidé de nous surprendre, ce coup-ci c'est la version de Jimmy Rogers qui sonne davantage moderne, le MKBB ils nous refilent un joyeux bordel méchamment sympathique qui sonne comme s'ils l'avaient enregistré dans une chambre d'hôtel en 1923, et puis cette idée de génie de de Luc Favaro de vous avoir éparpillé l'harmonica en miettes de pain qu'il jetterait aux oiseaux, vous en boufferiez sur la tonsure d'un moine syphilitique. Cette reprise est un must. Le blues de l'hiver : l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, le seul original du record, belles parties de guitares mais le Mammouth parle plus qu'il ne chante. C'est dommage, oui mais le piano de Filou Orliac vous réconciliera avec l'humanité qui ne le mérite pas. Who's been talking ? : ne se gênent plus s'en vont hurler avec les loups, le grand méchant, the Howlin' Wolf in person qui a dévoré tous les petits chaperons bleus depuis belle lurette. Petit problème, c'est bien foutu, prennent leur pied vous y mettent les rallonges réservées aux banquets officiels, la voix du Mammouth module autant dire qu'elle modère, celle du Wolf elle hurle même quand il prend un ton doucereux pour alpaguer une fillette, manque juste la sauvagerie. Ce qu'il y a de meilleur chez les poissons c'est tout de même les arêtes qui vous transpercent les cordes vocales. Come on in : un morceau de Washington Sam, le titre vous évoque les Stones, c'est un tort, l'original sonne beaucoup plus vieillot, Robert Bronw ( son vrai nom ) a joué avec Sleepy John Estes et Big bill Broonzy, c'est dire si ça date. Faisons confiance aux filles, Kristell se charge du vocal et vous ramène en plein dans les années 20, une espèce de country-charleston-blues avec un piano bastringue et une guitare qui pique comme les aiguilles que vous enfoncez dans les papillons vivants pour parfaire votre collection personnelle. The blues ain't nothing : Kristell se colle au chant, normal l'original est de Georgia White, vous sentez poindre ici l'internationale féminisme, depuis le début du siècle dernier les choses ont changé, la Georgia vous hurle son besoin de chair masculine le tout sur un pumpin piano diabolique, Kristell vous le fait sur le ton de l'ironie mordante, ré-insvestit le morceau au goût du jour et les gars la soutiennent magnifiquement. Ce que femme veut... Why don't you do right : écrite par Kansas Joe McCoy, interprétée par Lil Green, avec Big Bill Broonzy à la guitare, Ckristell se contente de poser sa voix sur les traces de Lil, elle y réussit très bien, mais les guys veulent trop faire, devraient eux-aussi se contenter de la simplicité poignante de l'original. Le mieux est l'ennemi du bien, le public qui applaudit respectueusement aurait été capable de comprendre le parti pris du dépouillement original.

I ain't gonna let nobody seal my jellyroll : de Taj Mahal qui eut son heure de gloire à la fin des Sixties et au tout début des Seventies, le MKBB prend son pied, vous ont peaufiné le morceau en roue libre, ce n'est pas mal du tout mais je préférons Taj qui vous le crache tel un serpent que vous venez de déranger dans sa sieste. Belle performance scénique tout de même. Built for comfort : Dixon vous l'expédie sans remboursement avec cuivre et piano, MB2K ne se permet pas une telle désinvolture, ils ont raison leur version tient mieux la route, le Willie a dû se retourner dans sa tombe. Me and my chauffeur : écrit par McCoy pour sa tendre et trépidante épouse Memphis Minnie. Un rythme simple mais quand vous entendez Minnie qui miaule vous avez plutôt envie d'enfoncer autre chose que la pédale d'accélérateur. Avec Kristell vous ne vous permettrez pas de telles pensées, elle vous prend de haut, elle ne vous siffle pas, elle vous persifle et les boys derrière se tiennent à carreau, et l'ensemble n'a pas à rougir du résultat. So far, so good : là franchement je préfère, la voix de Tampa Red m'a toujours laissé insatisfait, le grain qui ne passe pas, Kristell se charge du vocal de main de maîtresse, certes le piano n'est pas aussi moelleux que celui de Tampa, mais il s'associe bien à la voix exigeante de la miss. That bonus done gone through : de Lil Johnson, une pionnière du blues, aucune n'a chanté avec autant de naturel, z'avez l'impression que devant le micro elle se contente de vivre, alors Kristell vous prend sa voix pointue et se laisse aller, elle emporte tout sur son passage, magistrale. Fallait oser.

Let me play with your poodle : ah cette voix éteinte de Tampa, semble sortir du cercueil le jour du jugement dernier, et ce piano en sourdine enfermé dans sa boîte à sardines, alors le MB2K triomphe avec gloire, la voix pleine du Mammouth et les minauderies de Kristell remportent aisément la mise. I can't be satisfied : l'on sait tout ce que les Stones ont tiré de ce morceau, cinquante ans de carrière et quelques centaines de millions de dollars, le vieux Muddy Waters à dû faire la gueule... soyons juste Brian se la donne à la slide et le Jag se fait tout petit, ce que ne se sait pas faire Jean-Luc, sur la pointe des pieds, comme quand tu rentres de chez ta maîtresse à quatre heures du matin, espèce de pachyderme, heureusement que la slide glisse sur des patins et te sauve la mise. Prison bound : le Mammouth prend sa revanche, chante plus haut et plus fort que Robert Nighthawk et ses compagnons lui emboîtent le pas, sonnent aussi bien que le combo de Muddy Waters, ne comparez plus, c'est simplement un beau blues, en plus c'est sans filet, en direct live. Feelin low down : moins d'électricité, davantage de feeling, vous le sortent moins rustique que le gros Bill Broonzy, z'auraient dû supprimer le piano, mais avec des scies l'on mettrait le blues en bouteille. Il serait davantage à l'aise dans l'alambic. Bound to love me some : retour à Taj Mahal, en public, plus entraînant que l'original qui vous donne envie de vous pendre au premier lampadaire qui traverse la rue pour chercher du boulot. De belles saupoudrées de guitares, ce doit être de la cocaïne pure qu'ils vous balancent sur le museau car ils vous filent un pêchon d'enfer.

Un cd qui ne déparera pas dans ma collection. Indéniable qu'ils aiment le blues, qu'ils vous le traficotent un peu à leur guise avant de vous le restituer, mais ils ont le feelin' et savent de quoi ils causent. Vous incitent à revoir vos classiques et en blues c'est idem qu'en littérature, non seulement ça ne vous fait pas de mal mais vous vous sentez mieux après.

Damie Chad.

*

Ne faites pas comme moi, ne résistez pas. J'ai essayé d'y échapper trois fois de suite. J'ai réussi. La quatrième a été fatale. Le bouquin me narguait sur son étagère. Le problème c'est qu'il n'y avait que lui. Par trois fois je m'en suis tiré, suis reparti avec en contrepartie un collector du rayon vinyle, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, Little Richard pour ceux qui veulent tout savoir. Zoui, mais le samedi suivant n'y avait plus que lui, et moi je soutiens mon revendeur local, alors je l'ai pris en me disant que je n'y toucherais jamais, pensez donc des bondieuseries sur le jazz ! Bref arrivé à la maison le démon de la perversité cher à Edgar Poe m'a poussé à entrouvrir le volume...

Je ne m'en suis pas vanté, mais ce matin au café le copain Richard – un jazzeux – s'assied à ma table. Tu sais Damie, me dit-il, j'ai lu au moins trente encyclopédies sur le jazz, c'est toujours la même histoire, mais là j'ai trouvé un truc dans lequel j'ai appris des choses dont je n'avais jamais entendu parler, tu devrais le lire c'est... Te fatigue pas Coeur de Lion, je viens d'en écrire la chro hier soir, c'est :

JAZZ SUPRÊME

INITIES, MYSTIQUES & PROPHETES

RAPHAËL IMBERT

( Coll : Philosophie imaginaire

Editions de l'Eclat / Mars 2014 )

Amis rockers, désolé de vous importuner deux semaines de suite avec une chro sur le jazz, mais là ça vaut le coup de vous arrêter. Plus de trois cents pages en petits caractères pâlichons, une espèce de capharnaüm qui s'éparpille dans toutes les directions, mais ce n'est pas écrit par un imbertcile. L'en connaît un bout de gras sur la matière. Soyons précis : sur les matières. Car il ne cause pas que de jazz. Mais de musique. Pose sans le dire la question essentielle, c'est quoi la musique ? Evidemment il ne connaît pas la réponse. Donc vous ne l'aurez pas.

C'est bête mais l'air de rien, dans sa démarche vous trouvez le fossé sans fond qui sépare Platon et Aristote. Le tout c'est de passer d'une rive à l'autre en évitant de glisser ne serait-ce que le plus petit de vos orteils dans la faille sans fin qui vous engloutirait immédiatement. Simple question de méthode, nous susurrerait Paul Valéry. Il suffit d'aborder la complexité par ses aspects les plus faciles. C'est simple, d'un côté vous avez Platon avec son idéalisme et la musique classique européenne, de l'autre Aristote dépourvu de toute prétention idéaliste – ce qui ne veut pas dire qu'il serait matérialiste – et le jazz. Si la philosophie vous ennuie, rabattez-vous sur le plan beaucoup plus sécure de la religion, Dieu immaculé face aux démons noirs. Une vision tant soit peu chrétienne. Un petit hiatus tout de même : les adeptes démoniaques qui créent leur musique ne croient pas plus au Démon qu'en Dieu. Ce n'est pas qu'ils aient le cul entre deux chaises, c'est qu'ils sont assis juste sur le gouffre souverain à qui ils donnent le nom de Créateur.

Tout cela demande quelques explications. Pour ceux qui se sentent un peu perdus sur les sentiers ardus de la métaphysique, nous conseillerons de relire le premier tiers de notre chronique ( voir KR'TNT ! 474 ) sur Lucien Malson qui dans son Histoire du jazz tient exactement les mêmes propos tout en restant à un niveau d'analyse plus accessible. Les esclaves noirs vont s'approprier la musique classique européenne sous sa forme la moins savante et la plus populaire, la musique des parades militaires. Cette musique essentiellement rythmique leur rappelle trop les percussions africaines pour que poussés par leur atavisme ils n'y rajoutent le foisonnement des césures a-rythmiques dues à l'entremêlement des variations tonales multi-polyphoniques de leur héritage ancestral. Ne leur manque que les instruments, qu'ils rachètent d'occasion – le plus souvent en mauvais état – qu'ils rafistolent avec les moyens du bord, et dont il faudra toute leur inventivité pour parvenir à les faire sonner à leur juste mesure, c'est-à-dire plus fort, plus distinctement que ceux de leurs voisins. L'on joue ensemble mais l'on se démarque du groupe, les soli du jazz prennent leur origine dans ces essais sauvages qui consistent à surpasser les copains...

Et Dieu dans tout cela ? s'enquerrait un célèbre journaliste radiophonique. L'est un peu aux abonnés absents. C'est là que Raphaël Imbert rebat les cartes clichétiques. Non les Eglises ne furent pas la bouée de sauvetage de l'âme noire. Historiquement la première institution noire indépendante des esclaves ne fut pas l'Eglise mais la franc-maçonnerie. Pour mieux comprendre sans doute faut-il se rapporter aux espèces de confrérie dans lesquelles se regroupaient les esclaves ( et les pauvres ) de l'Ancienne Rome, bien avant l'apparition du christianisme, prétextes à quelques banquets mais surtout à assurer à leurs affiliés que lors de leur mort l'association se chargerait d'offrir à ses membres une sépulture décente. Les fanfares noires jouaient un peu le même rôle, elles suivaient en grande et bruyante pompe le défunt jusqu'à sa sépulture, elles lui permettaient de quitter ce bas-monde sur un dernier pied de nez. Selon votre entregent et votre état social vous étiez accompagnés de plus ou moins de musiciens...

La franc-maçonnerie s'est développée aux Etats-Unis bien avant leur indépendance. Dans les loges blanches se mêlaient autant les abolitionnistes que les négriers, à chacun ses contradictions... Le Klu klux klan sera monté par un ancien maçon... Mais les principes maçonniques teintés de christianisme posent l'égalité de tous les hommes devant Dieu, l'Eglise Anabaptiste défend ce point de vue, les noirs tenteront d'entrer dans les loges blanches, à quelques exceptions près ils s'apercevront que cela reste plus que difficile, une maçonnerie noire plus ou moins clandestine se mettra en place, particulièrement parmi les musiciens de jazz.

Cette affiliation est loin d'être minoritaire. Elle a traversé tout le vingtième siècle, la plupart des grands noms du jazz en firent partie. Ce n'est pas vraiment un secret, il suffit de lire les nombreuses autobiographies, de regarder les interviews au sommaire des plus prestigieuses revues de jazz, d'examiner les notes des pochettes de disques, de faire attention aux symboles maçonniques fièrement arborés... Il n'est point de pires aveugles que ceux qui ne veulent pas voir. En Europe le fait est largement ignoré. Cela ne cadre pas avec les préventions intellectuelles des intellectuels de gauche qui pendant longtemps formèrent les gros bataillons des amateurs.

Que les abolitionnistes et les négriers blancs aient pu discuter paisiblement dans une loge blanche soulève quelques interrogations. Pourtant au Grand Ole Opry, temple mythique du country se côtoyèrent sans problème, musiciens blancs et noirs ( Armstrong ne joue-t-il pas sur le Blue Yodel N° 9 de Jimmie Rodgers ) jusqu'au jour où l'émission radiophonique devint, avancées techniques aidant, télévisée. Qu'est-ce que le racisme, sinon une vaste hypocrisie. Apartheid suprématiste en théorie, mais dans la pratique les deux ''races'' se mélangent très bien, se côtoient de près, travaillent ensemble, couchent ensemble, maîtres et domestiques vivent si près les uns des autres... Dans les années 50 et 60 de nombreux musiciens de jazz se convertissent à l'islam. Une façon symbolique de renier le dieu chrétien des blancs nous explique-t-on. Certes mais sur les cartes d'identité américaines l'on vous demande votre religion, or si vous êtes musulman, vous êtes administrativement obligatoirement déclaré de race blanche. Même avec une peau plus sombre que l'ébène vous étiez reçu sans problème dans les restaurants réservés aux blancs...

Peut-être est-il temps de revenir à la musique. Ou plutôt au jazz, parce que tout ce nous venons de développer nous oblige à poser notre question initiale d'une autre manière. Qu'est-ce que le jazz ? Au juste. Parce que si l'on arrive à définir ce qu'est le jazz, peut-être sera-t-il alors plus facile de d'envisager la musique selon cette étrange vue de l'esprit qu'elle serait ce que le jazz ne pourrait pas être. Affirmer qu'une rose n'est pas un éléphant ( même rose ) nous en dit peut-être davantage que l'étiqueter en tant que fleur. A certains esprits retors la négativité d'une chose signifie davantage que ce qu'elle est. De surcroît quand on y réfléchit dire qu'une rose est une fleur c'est quelque part la nommer par ce qu'elle n'est pas puisque positivement parlant une rose n'est qu'une rose. Nous flirtons avec les gouffres métaphysiques. C'est là où Raphaël Imbert a décidé de nous conduire avec son histoire du jazz. Reconnaissons qu'il faut s'accrocher. Chronologiquement parlant si l'ouvrage de Lucien Malson court des origines à 1973 et flirte quelque peu avec le rock'n'roll, le rhythm 'n' blues et la soul c'est pour éviter de s'interroger plus avant sur la signification de la dernière grande éclosion jazzistique, celle du Free et de la New Thing. Raphaël Imbert lui essaie de répondre à la question du jazz en abordant tous ses aspects, social, religieux, musical.

Les ravages psychiques de l'esclavage et les méfaits de la ségrégation qui s'en suivirent sur les générations noires sont connus. Nous ne nous y attarderons pas. Le livre en démontre l'ampleur à loisir. Reste que cette présence de la maçonnerie noire ne sera pas sans incidences sur le développement du jazz. Elle agit comme une armure invisible et protectrice. Elle resserre les liens entre les individus. A un niveau purement social et par le petit bout de la lorgnette utilitariste l'on pourrait la comparer aux travailleurs de notre époque moderne qui prennent leur carte syndicale non par volonté révolutionnaire de détruire le capitalisme mais en tant que parachute de secours pour amortir les séquelles des licenciements économiques. Surtout elle apporte un plus, un supplément d'âme, les musiciens qui semblent discuter paisiblement dans les coulisses ne sont pas en train de chasser le tract, tiennent une cérémonie maçonnique qui les met en relation avec une réalité impalpable qui les exhausse du quotidien et leur permet d'accéder à une modalité supérieure du sacré.

L'exemple de Duke Ellington est des plus frappants. Le nègre parfait, savant et bien éduqué, qui se souvient de la savane africaine ancestrale, ne sont-ce pas des reproductions de barrissements d'éléphants qui forment la toile sonore de ce style jungle si apprécié par les blancs tout heureux de voyager outre-atlantique en restant prudemment assis dans leur fauteuil rembourré ! La discographie et la carrière du Duke sont plus éloquentes. A tel point que l'on passe sous silence toute une partie de son œuvre, cette musique sacrée qu'il composa et qu'il tint à jouer dans le monde entier dans les temples de toutes obédiences et dans les salles de concert les plus prestigieuses. Comment un musicien de jazz noir peut-il se permettre de renouer avec la musique classique religieuse européenne ! De surcroît en adressant ses ferveurs non pas au dieu très chrétien de la civilisation blanche mais à quelque chose qui au mieux serait un créateur et au pire une espèce d'entité inconnaissable que l'on peut évoquer mais ne point connaître car ne distillant par le truchement d'aucune église aucun dogme, aucun enseignement capable de régenter la hiérarchie de la société.

Voici un jazz qui n'est plus un swing joyeux et pimpant bon pour les délassements du samedi soir. Il faut bien que les enfants et les couches inférieures de la société s'amusent. Un jazz qui est en train de se rendre compte qu'il est avant tout une musique et même pire de la musique. Le be-bop sera au jazz ce que le cubisme fut à la peinture. Derrière toute représentation graphique se cache une structure géométrique, qui se transforme vite en pattern mathématique lorsque elle est censée épouser la forme des fluidités sonores. Le cubisme débouchera par l'entremise des couleurs sur l'abstraction, suivant le même chemin le jazz deviendra sinon une musique savante et répétitive que lui interdit l'improvisation mais une musique abstraite.

De plus en plus abstraite au fur et à mesure de son évolution, jusqu'à une certaine déliquescence, les outrances du Free permettront d'accéder à cette phase anarchisante d'auto-destruction. Mai la nature a horreur du vide, la New Thing sera cette tentative de transmuer la dilution finale programmée en une chose nouvelle qui au contraire n'aurait rien à voir avec les reproductions échoïfiée de la réalité par la voie phonique, qui s'efforcerait d'accéder par la voie du silence à une autre surréalité qui ne serait que vide et néant.

Nous avançons d'un cran. L'initiation maçonnique peut être envisagée comme l'adhésion à une société mutuelle de secours, l'assurance de trouver accueil fraternel pour la nuit dans une ville inconnue dont l'accès aux hôtels vous est refusée, voire la participation inopinée à une tournée en période de dèche, mais en passant à cette idée d'une musique qui vous force à réfléchir et à ne jouer les notes qu'en tenant compte de l'intervalle qui les sépare, en modulant le silence autant que le son, vous changez de braquet. La pratique d'un instrument devient une praxis en quelque sorte philosophique, une quasi-méditation ascétique. Raphaël Imbert devient précis, il analyse le jeu des souffleurs les plus reconnus en détail, toute avancée instrumentale, celles de Coleman Hawkins par exemple, est explorée et fouillée jusque dans leur moindre recoin. Chaque musicien joue pour lui mais son parcours s'inscrit dans une continuité qui le dépasse. Le jazzman n'est plus considéré comme un musicien mais comme un instrument qui déchiffre les modalités formelles d'une partition invisible qu'il dévoile au fur et à mesure de sa progression. Champollion a su percer le mystère des hiéroglyphes mais les cryptogrammes s'étalaient devant ses yeux, imaginez qu'il ait eu à les déchiffrer sans les voir... Re-bonjour Platon, l'Idée est une forme invisible à laquelle on accède que fort difficilement, toutefois sa présence vous guide.

Le titre du livre est une référence évidente à John Coltrane. Raphaël Imbert sait de quoi et surtout de qui il parle, il est lui-même saxophoniste de jazz. John Coltrane a suivi la voie mythique du jazzman type. Adonné aux deux mamelles de la musique et de la drogue. Jusqu'au moment où il se sèvre de la seconde tétine empoisonnée qui obscurcit le chemin. Notons en aparté de grande signifiance que Malcolm X effectuera un même trajet, en prison il comprend que la délinquance dans laquelle il se complaisait n'était qu'une révolte stérile et qu'elle devait être abandonnée afin que puisse se déployer une réelle efficience d'ordre politique. Ornette Coleman a beaucoup contribué à faire admettre à Coltrane que les séquences improvisées d'un morceau – l'essence par excellence du jazz – ne sauraient être totalement libres mais devaient rester en adéquation formelle avec la charpente initiale. Quelque part il existe une unité. Cette singularité supérieure Coltrane, homme de vaste culture et esprit extrêmement curieux, la qualifiera du nom d'amour. Love suprême. La nouvelle L'Amour Suprême de Villiers de L'isle-Adam est sans appel. L'amour suprême se doit de traverser la mort. L'Être se nourrit du Non-Être, sans le néant l'Être ne saurait être. Nous sommes ici en plein mysticisme. En pleine poésie. En pleine mystique.

Attention aux déraillements. La mystique sans dieu est une passerelle qui enjambe le néant pour arriver on ne sait où. La tentation est grande de se replier vers des positions plus sereines. Nous assistons à une sorte de retour au religieux nettement marqué par exemple chez Albert Ayler. L'expérimentation tous azimuths possède ses propres garde-fous, elle tend à se protéger, elle se meut dans le cocon d'une espèce de panthéisme religieux qui s'interdit toute négativité athéique. C'est dans le sens de cette affirmation positiviste d'une présence divine que les ténors de la New Thing se protègent de l'inconnu, de cette chose qu'ils ne peuvent exprimer qu'en rompant l'ensemble des harmonies traditionnelles dans l'idée que le contour de ce que les oreilles profanes nomment cacophonie dessine ou du moins laisse entrevoir la forme de cette étrangeté qui échappe à toute préhension humaine et dont ils sont comme les prophètes annonçant et désignant la mystérieuse présence d'une manière phonique qu'ils jugent indubitable.

Et après la New Thing que devient le jazz ? Il emprunte les sentiers au mieux de la virtuosité clinquante du jazz-rock, au pire il s'acoquine avec les dernières modes commerciales. Des approches peu intéressantes. Il existe une autre manière de voir. Et si le jazz était devenu musique. S'il s'était européanisé, classicisé. Le roi est mort, vive le roi. Le roi se mord la queue. Si le jazz est parvenu à rejoindre l'évolution de la musique classique européenne, qu'est-ce qui le distingue de celle-ci. Raphaël Imbert n'est pas qu'un théoricien, il a participé en tant que musicien au projet Brotherhood-Bach ( quatuor classique + quartet jazz ) qui a mis en évidence les indéniables parentés existantes entre Bach et Coltrane qui s'expliquent par l'origine luthérienne des anciens negro-spirituals dans lesquels Coltrane allait chercher les thèmes de base qui servaient à ses improvisations. La différence entre jazz et classique serait donc très relative. Deux fleuves issus d'une même source qui se rejoignent dans le même estuaire. Beaucoup de bruit ( ou d'harmonies, voire surtout de disharmonies ) pour rien. Mais où donc est passé le sacré dans cette entourloupe, l'est allé se nicher sans se faire remarquer à l'origine des deux processus. Les européens l'ont toujours gardé en mémoire, les noirs d'Amérique l'ont cherché pendant longtemps.

Raphaël Imbert se retrouve dans la position de la poule qui apercevant l'œuf qu'elle vient de pondre se demande d'où il peut bien sortir, à moins que ce ne soit elle qui vient d'en sortir. Mais c'est un malin Raphaël, il trouve la réponse, que la cocotte sorte de l'œuf ou le contraire dans les deux cas nous n'avons à faire qu'à une seule et même action. Ce qui compte c'est l'Acte même – quelle que soit l'histoire qu'il met en scène. Le jazz n'est donc pas la musique mais la musique mise en œuvre. En ce sens-là l'origine n'est qu'une répétition, ce n'est pas un œuf qui est à l'origine de tous les autres, ce sont les œufs qui induisent l'origine en tant que forme de préexistence. Heidegger se substitue à Platon mais notre auteur ne court pas si loin. S'en tient à l'antique dichotomie Platon / Aristote dans laquelle la musique classique européenne jouerait le rôle de Platon et le jazz celui d'Aristote.

Je regrette de vous avoir causé un fort mal de tête, mais l'on ne résume pas trois cents pages touffues en deux feuillets et demi sans élaguer beaucoup. Me suis davantage attaché à la structuration intellectuelle du bouquin qu'à son contenu anecdotique. Ce qui est dommage. Car il expose des faits et dévoile une vision de la musique populaire américaine passée sous silence de par chez nous. Tiens par exemple, amis rockers saviez-vous que Carl Perkins était franc-maçon ?

Damie Chad.

INTRODUCING... CARL PERKINS

( Phono 87033 / 2015 )

Quand je vois un CD de Carl Perkins, j'agis en Pavlov's Dog, je salive, j'aboie du petit lait, je prends sans regarder. C'est un tort. L'ennemi est partout. M'a fallu me rendre à l'évidence, non ce n'était pas l'immortel créateur des chaussures de daim bleu. Un homonyme. Un pianiste. De jazz. En plus. Bon, je le rapporterai et l'échangerai. Quand j'ai lu le livret mon cœur s'est serré, un peu comme quand vous vous penchez sur une bête agonisante au bord de la route. Celle-là, elle était déjà morte depuis 1958. A l'âge de vingt-neuf ans. D'overdose. En plus, pas une vie heureuse, le bras gauche déformé par la polio tout gamin. Tout jeune il était obligé de jouer certaines notes avec le coude. L'a dû en baver pour se hisser au haut niveau, l'a accompagné sur scène des pointures comme Chet Baker, Dexter Gordon, Illinois Jackett, Dizzy Gillespie et quelques autres. N'a eu que le temps de faire paraître un unique disque sous son nom, en 1955, cet Introducing Carl Perkins, agrémenté ici de quelques enregistrements radio. Autant lui faire l'aumône d'une écoute, me dis-je, d'autant plus qu'il débuta dans le combo de Tiny Bradshaw qui devait mourir quelques mois après lui, mais qui ayant avant de casser sa pipe le bon goût de composer et de créer l'immortel Train Kept A-Rollin' un classique du rock'n'roll.

Introducing Carl Perkins

+ Leroy Vinegar : bass / Lawrence Marable : drums

Way cross town : un piano quelque peu boogie qui se livre à un joli ballet avec la batterie, la basse halète loin derrière, pour soutenir son solo les deux camarades y vont pianissimo, puis le piano s'insinue dans le solo de la batterie. Très technique, un peu froid. Arrêt brutal. You don't know what love is : la langueur qui tue, Perkins nous la joue romantique, des notes tristes, des larmes qui coulent sur la joue, la main droite pond des cascatelles au ralenti, la gauche appuie un peu plus, peu de choses quand on y pense mais cela vous a des des goûts de revenez-y. The lady is a tramp : un peu plus jazz si j'ose dire, le piano devant, les autres ont du mal à se tenir à sa hauteur, le rejoignent enfin, voudraient-ils le narguer que là il nous sort le grand batifolage, ne pique pas un sprint mais vous fait des sauts de ballerine qui l'emportent jusqu'au ciel. Marblehead : une compo de Perkins, z'avez l'impression que le côté droit du sillon lambine un peu, mais le côté gauche trottine hardiment. Une véritable démonstration tout en douceur, y a même un moment où il faut tendre l'oreille mais c'est pour mieux revenir et vous balancer un maximum de fioritures. Woody 'n' you : tiens la batterie prend les devant, rythmique un tantinet tropicale, la basse s'étire, un chat qui fait le gros dos au sortir du somme pour émerger de sa léthargie, et le piano s'amuse, saute à pieds joints pour démarrer puis y va tout doux, un poisson qui frétille au bout de la ligne qui le sort de l'eau dans un rayon de soleil. Westside : piano rag, basse et drums prennent le mors au dent, le rythme reste soutenu mais le clavier fait tant de cabrioles que ça fuse de tous les côtés, une fois que vous avez lâché la bride, vous ne vous étonnez plus que ça tressaute dans la diligence. Just friends : très jazz, c'est le moins que l'on puisse dire, le genre de truc énervant, rien à reprocher au pianiste qui ressemble à une machine électrique à tricoter les pompons de laine, au milieu la batterie fait trente secondes de claquettes, mais just friends, la soirée ne se terminera pas par une étreinte sauvage. It could happen to you : tout en douceur, la chansonnette qui vous agonise, le genre de ballade que l'on passe dans les supermarchés quand les caissières commencent à fatiguer pour leur rappeler qu'elles risquent d'être congédiées sine die. Why do I care ? : des notes pointues qui sautent sur le chien pour rentrer du cinéma en taxi. Franchement vous partez faire la vaisselle car le Perkins il joue bien mais l'on aimerait que de temps en temps survienne une catastrophe. Trois fois rien. Une bombe atomique dans le jardin du voisin par exemple, la patience des rockers a des limites, et les trois gus imperturbables continuent comme si de rien n'était. Lilacs in the rain : arpèges pour génériques de film à l'eau de rose, promenades enlacées et couchers de soleil, un brin de tristesse mais pas trop, il ne faut pas décourager l'être humain et trop lui rappeler qu'il va mourir. Ce satané Carl vous refile une impression de blues poisseux qui vous colle à la peau, comme la lèpre qui grignote le lépreux. Carl's blues : finit sur une compo à lui, un blues guilleret, l'on dirait que les trois compères sont contents de terminer la séance, que ça leur met du baume du tigre au cœur, et qu'ils pensent à la fin de la soirée dans un night-club en galante compagnie.

Au piano seul / 13 - 09 - 1954

Lullaby of the rain : si vous n'y prenez pas garde vous ne voyez pas la différence avec le morceau précédent, preuve que les deux acolytes n'étaient que des accompagnateurs. Perkins se suffit à lui-même. Le gars vous sert sans arrêt la même ritournelle, vous lance quelques notes et puis il s'amuse avec elles, le jeu du chat et de la souris. Quand la petite bête innocente est croquée il se jette sur la suivante. Cruel mais fascinant. Alone together : rien qu'au titre vous savez que le piano va laisser tomber une lampée de larmes de crocodiles à vous rendre malade, une belle excuse pour téléphoner à votre patron que vous n'irez pas travailler. You don't know what love is : tout ça pour flemmarder au lit avec votre conjoint ou avec son souvenir, car lui il s'est levé pour le turbin, ne vous reste plus qu'à vous masturber délicieusement et éparpiller vos gouttelettes de rosée sur les draps froissés. I've bever been in love before : devait être sentimental quand il a enregistré ces quatre titres, les trois derniers vous resservent la même ambiance doucereuse, cotonneuse à souhait. L'amour rend bête !

10 – 09 - 1954

+ Oscar Moore : guitar / Joe Comfort : bass / Georges Jenkins : drums

Blues in 8 flat : changement d'ambiance, tout suite plus guillerette, le Perkins a raccourci ses notes, du coup elles sont plus rapides, faut bien laisser un peu de place à la guitare, par derrière le Jenkins ne s'en mêle pas trop, vous stratège une trottinade de bon aloi, non de Zeus c'est déjà fini. Roulette : reprennent illico en plus rapide, de temps en temps ils ont la mauvaise idée de passer le film au ralenti, mais ils se reprennent et ça cascatelle de tous les côtés, de l'émulation dans le studio, imaginez des tirs de kalachnikovs mais avec un silencieux, l'on veut bien s'entretuer toutefois il ne faut pas réveiller les voisins pour si peu. Le meilleur morceau du disque à notre humble avis. Un conseil, play loud. The nearness of you : une guitare qui sonne comme celle de Claude Ciari et le piano qui ne fait pas de bruit pour ne pas la déranger, doit y avoir un ange ( déchu ) qui passe dans le studio. Le genre de morceau qui ne vous laissera pas un souvenir inoubliable. Love for sale : La rengaine de Cole Porter , genre de limonade bien foutue qui swingue un peu, juste ce qu'il faut pour ne pas effrayer le peuple. Body and soul : vas-y tout doux, Julot, ici l'on fait dans le minutieux et le point de suture sous perfusion. Si je vous disais que mon corps se morfond et que mon âme s'impatiente... Kenya : musique d'ambiance, ça sautille gentiment, c'est mignon tout plein mais vous en ressortez ni triste, ni joyeux, même pas avec l'envie de vous suicider. Mais à quoi bon peut servir la musique si elle ne vous pousse pas aux grandes décisions ?

Janvier 1957

+ Jim Hall : guitar / Red Mitchell : bass

Too close for comfort : les chambres d'hôtel trop confortables sont un tantinet ennuyeuses. Perkins vous plaque des accords aussi épais que du placo-plâtre, mais la guitare et la basse s'amusent à vous les démantibuler de l'intérieur pour y installer leur termitière. Pas non plus un des grands drames de l'humanité.