KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 581

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR’TNT KR’TNT

29 / 12 / 2022

CLIFF BENNETT / HAWKWIND

Dr JOHN / SUEDE / MAXAYN

THE MEMPHIS BLUES CREAM / BARABBAS

CÖRRUPT / ROCKAMBOLESQUES

Sur ce site : livraisons 318 – 581

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

*

C’est une ancienne chronique parue le 18 / 09 / 2015 dans notre livraison 247, écrite par Pat Grand, une amie chère de toujours,

aujourd’hui ses cendres ont été dispersées au vent…

…semences des mondes qui viennent…

NOTULES DE TOULOUSE

LA DERNIERE CHANCE – 11 / 09 / 15

THE GRAVE DIGGERS / THE WILD ZOMBIE

LES ENNUIS COMMENCENT

L'ami Chad nous l'avait conseillé : ne ratez sous aucun prétexte Les Ennuis Commencent. Les voici annoncés à La Dernière Chance. Nous voilà donc partis, Eric et moi, non pas en teuf-teuf, mais en tram et en métro, très vite. Peur de ne pas avoir de place mais en fait nous nous sommes retrouvés une poignée de pèlerins devant le cabaret de La Dernière Chance. Nous sommes pressés de saisir la nôtre, mais nous attendons car la billetterie ne trouve pas la caisse. Z’avaient fait la fête jusqu’à sept heures du mat la veille et effectuaient un sommaire nettoyage du lieu. Z'auraient dû se reposer, on n'aurait pas vu la différence, tout juste si le tenancier commençait à éponger le comptoir. Et nous voici en train de descendre un escalier, dans le noir profond - les mines de charbon ne sont plus à Decazeville - pour aboutir dans une petite salle avec une scène éclairée de trois mètres sur deux (difficile de se mouvoir pour les musicos ! ). Transportés dans un lieu comme il en existait il y a quarante ans, en une dimension non écologique où les gens fumaient sans que cela inquiétât qui que ce fût ! Heureusement nous n'étions que dix au départ pour finir une trentaine en fin de soirée. Z’avons vite compris en arrivant qu’il fallait bien choisir sa place car les semelles collaient tellement au sol - n'avait pas vu la couleur de l’eau depuis belle lurette – qu’une fois kitchés on ne pouvait plus bouger.

THE GRAVE DIGGERS

Dès le premier morceau de The Grave Diggers, de Toulouse, on comprend vite qu’on en ressortira tous sourds. Mais comme tu ne peux plus bouger car tes pieds sont collés... Groupe sympathique, bons techniciens, corrects mais bon, un peu «flou», nous jouent les génériques de Pulp Fiction» comme de L'inspecteur Gagdet»….

THE WILD ZOMBIES

Puis arrivent The Wild Zombies, quatre gars de la ville rose, deux guitaristes, basse et batteur, des colliers de dents autour du cou. Après une mise en scène : statuette Baron Samedi et encens, ils jouent de la bonne musique, le chanteur a une belle voix intéressante. Bons musicos. Nous ne sommes plus que six à les écouter, dommage car la musique est nettement supérieure à celle du groupe précédent.

LES ENNUIS COMMENCENT

Gus Tattoo, le contrebassiste s’installe (je kiffe, comme dirait l'amie Béa, sur la contrebasse. J’en veux une comme ça, trop belle!). Puis arrive Atomic Ben, directly from Decazeville – un autre fils du Sud - je me précipite pour le prendre en photo et ne voilà-t-il pas qu’il pose en me disant : « d’habitude c’est le contrebassiste que l’on prend en photo! ». Suis contente, toute troublée... comme la photo! Ils paraissent tellement timides que l’on ne voit pas arriver le reste des musiciens, deux petits jeunes tout fins, Arno le guitariste et Hugo le batteur.

Et puis, c’est le nirvana, bon n’exagérons pas mais quelle explosion! Nous serons finalement une trentaine à jubiler pendant une petite heure seulement, car il a fallu laisser la place à un DJ, n'aurions-nous donc vécu que pour cette infamie ? Dommage, les Ennuis étaient bien partis pour jouer une heure de plus. On ne les tenait plus, et nous non plus. Enfin une super ambiance, de la bonne musique, de l’humour, des musiciens qui vous offrent, tout simplement, leur talent et leur amour en partage. Bref, la classe !!!

Ils sortent leur dernier album le 28 novembre !

LA VIE APRES LE CHARBON

Et c’est complètement sourds que nous nous sommes extirpés de ce sol gluant mais sans regret d’être venus.

Pat'

Avec Bennett, c’est net

Il existe deux façons d’entrer dans l’univers de Cliff Bennett : soit par les compiles Mod, soit par Toe Fat, le groupe qu’il a monté en 1970, après la fin des Rebel Rousers.

C’est grâce aux compiles Mod qu’on est retourné fureter du côté de Cliff Bennett & The Rebel Rousers, de Geno Washington & The Ram Jam Band ou encore de Jimmy James & The Vagabonds. Toutes ces vaillantes équipes shakaient cette London Soul si précieuse aux handy Mods de London town et du Nord de l’Angleterre. En matière de Soul blanche, les trois albums de Cliff Bennett & The Rebel Rousers, sont des must-have, à commencer par le premier, l’album sans titre paru en 1965, on y voit le Bennett faire son white nigger sur «Talking About My Baby», une cover de Curtis Mayfield. Il tape aussi l’«It’s Alright» de Curtis, c’est dire la classe du Cliff, taper dans Curtis n’est pas si commun. Il tape aussi dans Don Covay avec «Mercy Mercy» - Have mercy baby/ have mercy on me - Une vraie dégelée de coverture, c’est plein de spirit et même terrific ! Et puis tu as l’«I Can’t Stand It» d’ouverture de balda, ces mecs ont le feu au cul, ils jouent fast and wild, ils démultiplient les exploits, les questions/réponses d’I can’t stand it, ça échange dans le groupe, et ils filent ventre à terre, comme de prodigieux Soul scorchers des plaines, ils chauffent la marmite au no no no et ça repart toujours à la folie. Ils tapent aussi dans Smokey avec «You’ve Got A Hold On Me», les Anglais s’aventurent en plein territoire Motown, ils ont du courage et il faut les saluer pour ça, car s’aventurer en territoire Motown pourrait leur briser les reins, crack ! Mais avec Cliff, ça passe. Ils tapent aussi dans Jimmy Reed avec «Ain’t That Lovin’ You Baby», ils transforment le heavy rumble de Jimmy Reed en London bus, c’est un double decker de bonne humeur à la mormoille. Le «One Way Love» qui ouvre le bal de la B te réveillera si tu somnoles, en plus tu l’as déjà rencontré dans des écoutes de pas d’heure et tu dis que ce Cliff est vraiment bon. Encore une cover de choix avec le «Steal Your Heart Away» de Bobby Parker, Merveilleusement restitué.

Le Cliff fait encore quelques ravages sur Drivin’ You Wild, un beau mono paru en 1965. Il sauve les meubles de l’A avec un fantastique «Sweet Sorrow» signé Mann & Weil, gros shoot de Brill qu’il chante comme un crack. Mais c’est en B qu’il planque sa viande, il rivalise de scorching avec Tom Jones dans «Who’s Cheatin’ Who», puis il tape dans le dur avec «I’ll Be Doggone», gros shoot de r’n’b. Le Cliff est l’un des chanteurs qui allument le plus en Angleterre. Il refait son white nigger avec «Strange Feeling» et retape dans le Brill de Mann & Weil avec «I’ll Take You Home». Globalement, on est assez content du voyage.

C’est en 1967 que le Cliff enregistre l’excellent Got To Get You Into Our Life. C’est un pur album de white nigger, rien qu’avec la version de «Barefootin’» qui ouvre le bal de la B, il rend un sacré hommage à Bobby Parker. Il y met tout son soin, woow comme ce mec Bennett peut être net ! Toujours en B, il rend hommage au Stax sound avec «You Don’t Know What I Know», il en met plein la vue à Gawd, c’est fameux, le Cliff fait son Sam & Dave. S’ensuit une cover de «CC Rider Blues» amenée à l’orgue comme celle d’Eric Burdon et avec du raunch à la pelle. Le coup de génie se l’album sur trouve aussi sur cette B détonnante : «Stop Her On Sight (SOS)», fantastique énergie du beat, avec des cuivres en embuscade, c’est un fantastique shuffle à l’Anglaise. Et l’A dans tout ça ? Oh, elle n’est pas en reste avec sa version de «Roadrunner». Le Cliff en fait une version à la Jr Walker, il emmène Bo rôtir en enfer. Version faramineuse du «Got To Get You Into My Life» des Beatles. Et encore une belle énormité avec «It’s A Wonder», heavy pop Soul de Cliff, power & glory all over. C’est clair et net. Ce mec est effarant de grandeur totémique. Il frise le Wilson Pickett en permanence.

Paru en 1986, Got To Get You Into My Life est un Best Of qui permet de récupérer les singles, notamment le morceau titre. Leur version de «Got To Get You Into My Life» est aussi bonne que celle de McCartney. La grande spécialité du Cliff et de ses Rebel Rousers, ce sont les covers, et là, tu en trouves une tonne, et c’est du sérieux, principalement les hits signés Hayes/Porter, le dream team de Stax : «Hold On I’m Comin’» et «I Take What I Want», le Cliff les bouffe tout crus. Il reprend aussi le «CC Rider Blues» avec l’attaque d’orgue en forme de virevolte d’Eric Burdon et c’est embarqué au heavy stomp de Bristish Beat. Fabuleuse cover de «Back In The USSR», le Cliff est dessus, sans l’éclat vocal de John Lennon, mais avec une ferveur qui ne trompe pas. En B, il tape le «Barefootin’» de Bobby Parker, jerky jerk de Mod craze. Ah la classe des Rousers ! Il faut les entendre dans «Hurtin’ Inside», puissant rockalama avec un solo qui vient te claquer le timpani du beignet au cœur de l’action.

Sur Cliff Bennet Branches Out paru en 1968, on retrouve la cover d’«I Take What I Want» évoquée plus haut, une cover pleine d’urgence de white Cliff power, il en fait l’une des covers du siècle passé, aucun doute là-dessus. Il reprend aussi le «Good Times» des Easybeats pour le transformer en heavy r’n’b. Il le chauffe à blanc. Fucking genius ! Il tape dans deux cuts pas très connus d’Isaac, «Ease Me» et «I Said I Weren’t» qu’il chauffe encore à blanc. Le Cliff est l’un des grands white niggers d’Angleterre et cet album est un big album, un de plus à l’actif du Cliff. Encore un coup de Jarnac avec la cover du «Taking Care Of Woman Is A Full Time Job» de Joe Tex, un vrai shoot de wild r’n’b. Le Cliff est bien dans le Tex. Il fait aussi une belle cover du «Lonely Weekends» de Charlie Rich, il la tape au heavy swing avec une vraie voix. Il a tout bon. Et pour l’ouverture de son balda, il a choisi «You’re Breaking Me Up», une heavy pop cuivrée dans laquelle résonnent des accents de «Got To Get You Into My Life». Wow, ça sent bon les Beatles !

On change d’époque avec Cliff Bennett’s Rebellion paru en 1971. La pochette est volontairement imprimée à l’envers, c’est-à-dire que le disk sort par la gauche. Terminé le temps des covers de r’n’b. Le Cliff passe au rock blanc. Il ne fait que deux reprises sur cet album, le «Blues Power» de Clapton et le «Sandy Mary» de Peter Green, joué bien heavy. Le Cliff attaque son balda avec «Say You Don’t Love Me», un heavy balladif à la Bennett, propre et nett et sur «Please Say You’ll Come», un guitariste nommé Robert Smith fait des siennes. On ne lui en demandait pas tant. «LA» sonne comme un slow rock d’époque joué à la basse. Le bassman qui s’appelle John Gray est un bon. Avec le chant puissant du Cliff, ça passe comme une lettre à la poste.

En 1976, le Cliff se retrouve dans l’un des groupes de Mick Green, Shanghai, et donc sur l’album Fallen Heroes. Bon, ce n’est pas l’album du siècle, même si Mick Green est l’un des guitaristes les plus intéressants d’Angleterre. On n’échappe pas à une petite reprise de «Shakin’ All Over», puis ils passent au heavy boogie qui ne rigole pas avec «Lets Get The Hell Off This Highway». Pour Mick Green, c’est du gâtö, il tape même une partie de bluegrass en fast picking. Ils terminent l’A avec un «Nobody’s Fool» en forme de longue variation. C’est du gros Cliff et du gros Green. On peut leur faire confiance. Le «Candy Eyes» qui ouvre le bal de la B préfigure le Toe Fat à venir : heavy beat et grosse masse volumique. Alors le Cliff pose sa voix de big man dans l’écrin rouge d’une prod parfaite. S’ils ont autant de son, c’est parce que le groupe comprend deux bons guitaristes. En plus de Mick Green, un certain Brian Alterman fait des siennes sur «Over The Wall». Puis avec «Solaris», ils font une espèce de Led Zep bien heavy, avec deux solos de guitare structurels dignes de ceux de Jimmy Page, à l’époque des grands vertiges.

Pour la petite histoire : Shanghai est un groupe qui existait avant l’arrivée de Cliff Bennett. C’était un quatuor assemblé par Mick Green et le chanteur était un black nommé Chuck Bedford. Leur premier album est une petite merveille qu’on ne peut que recommander chaudement. Il est même bien meilleur que Fallen Heroes. Shanghai est sorti sur Warner en 1974, et Chuck Bedford amène de la Soul dans le rock blanc, de la même façon que Ray Owen avait amené de la Soul dans Juicy Lucy. Alors, un chanteur black et un géant comme Mick Green, ça ne peut faire que des étincelles. L’album sonne vraiment bien, «Weekend Madmess» est une véritable énormité, avec l’envolée du sweet sweet madness. Et dans «Joy Joy Joy», le Green passe l’un de ces brillants solos dont il a le secret. Ils attaquent leur B avec «Hobo», à la systémique du totémique et calment le jeu avec «Sparks Of Time», un gratté à coups d’acou, mais porté par cette solide rythmique qui n’en finit plus d’épater. C’est plein de son, en permanence, ils proposent une incroyable variété de tons et d’attaques, «If You Can’t Live (You’re Dead)» est encore une bonne surprise. Le Soul Brother est de retour sur «Magic Lady». Diable, comme ce mec est bon ! Heavy loose de goose avec «Loose As A Goose», ils sont irréprochables de bout en bout. Bravo les gars !

Toe Fat est donc la deuxième entrée dans l’univers de Cliff Bennett. Dans les early seventies, bon nombre de kids furent fascinés par la pochette surréaliste du premier album sans titre de Toe Fat, et pour eux, ce fut l’occasion de découvrir Cliff Bennett, qui était relativement inconnu en France. On trouvait aussi deux futurs Uriah Heep dans Toe Fat, Lee Kerslake (beurre) et Ken Hensley (guitar), plus l’excellent bassman John Konas, un nom qui serait difficile à porter en France, mais en Angleterre, ça passe. Toe Fat date de 1970. Ils annoncent la couleur avec «That’s My Love For You», solide Toe Fat rock avec le Bennett on the cliff. Il est bien grimpé sur sa falaise, le vieux white nigger. Le hit de l’album s’appelle «Nobody», un heavy groove à la Status Quo, le Cliff mène grand train, il chante comme un seigneur de l’An Mil, c’est énorme, gras, seyant, imparable, Fat à souhait. C’est John Konas qui vole le show dans «But I’m Wrong». Tout est bien heavy sur cet album, ils embarquent «Just Like Me» au just like me et Ken Hensley fait un carnage dans «I Can’t Believe», on le voit sortir son agressivité au coin du bois. Retour au heavy boogie à la Status Quo avec «You Tried To Take It All», ils chargent la barque de Fat à outrance, et le Cliff y rajoute tout le gras double dont il est capable.

La même année paraissait Two. L’album est nettement moins dense que le précédent. Cliff Bennett fait son heavy bump, mais ce n’est pas très bon. Et quand tu penses que des gens vont sortir un gros billet pour ça, tu rigoles. «Indian Summer» sonne comme du conglomérat de pré-Uriah Heep et de post Rebel Rousers. C’est assez pauvre et même proggy. On sait que le prog est un cache-misère. On perd complètement l’énergie du premier album. Il ne faut pas être clerc de notaire pour voir que ces mecs sont cuits, et Cliff en premier. C’est un white nigger, il n’a rien à faire dans le prog anglais. Ils passent au heavy blues avec «There’ll Be Changes», comme s’ils n’avaient plus rien à dire. Toe Fat a perdu sa spécificité. Ils font du gros n’importe quoi. En B, Cliff Bennett tente de sauver les meubles avec «Since You’ve Been Gone», il y va au heavy guttural, c’est-à-dire à la force du poignet, mais on ne voit que ça, l’efficacité. Il reste l’un des meilleurs shakers d’Angleterre. Il reste dans le heavy Fat avec «Three Time Loser» et là ça devient intéressant. On le retrouve au sommet du cliff de marbre avec «Midnight Sun», prêt à plonger dans le lagon d’argent, tellement il se sent mythique. Mais ce ne sont en aucun cas les compos du siècle. Toe Fat est un groupe qui peine à jouir. Ils ont un problème de carence compositale. Cliff fait son cliff de marbre, il reste très concerné, il est parfois si impliqué qu’il en devient insupportable. Il fait comme il peut.

En l’an 2000, Cliff Bennett entame une carrière solo avec Loud And Clear. Autant l’avouer : c’est une véritable rafale de covers, à commencer par le vieux «Got To Get You Into My Life» que chantait si bien McCatney à l’époque et que Cliff s’est approprié au temps des Rebel Rousers. Il chante toujours aussi bien son ooohhh every single day of my life, il remonte bien le courant, c’est un vrai saumon, le vieux Cliff. Il tape aussi un fantastique «Knock On Wood», il est tout de suite dans Stax, c’est quasiment automatique chez lui, il sature sa cover de classe de Cliff, il travaille ça au heavy groove de vétéran. Encore du pur jus de Stax avec «Soul Man», you got some ! Il revient à sa vieille obsession pour les Beatles avec une brillante cover de «Back In The USSR», cover magique, il la prend à sa façon, c’est plus âpre, très cuivré, in USSR you know how lucky you are ! La cerise sur le gâtö est sa cover d’«A Woman Left Lonely». Le Cliff est l’un des mieux placés pour taper dans Dan, il grimpe très vite très haut, Cliff est une âme sensible, donc légère, il peigne le Penn sans peine. Cliff Bennett est une bonne adresse. Si tu en pinces pour le r’n’b, alors tu as «Raise Your Hand». En matière de raw r’n’b, il est imbattable, et c’est cuivré de frais. Encore du purisme avec «You Don’t Miss Your Water». Fantastique présence. Comme il adore la Soul, il la traite comme une reine.

Attention au Soul Blast! paru en 2001 : il fait un peu double emploi avec Loud And Clear. On y retrouve «Kock On Wood», «Soul Man», «Get Back», le «You Don’t Miss Your Water» de William Bell et l’«A Woman Left Lonely» de Dan Penn. Le vieux Cliff sait s’aplatir dans la heavy Soul, il sait s’accroupir pour couler le bronze du siècle. Mais il nous tape aussi le «See-Saw» de Don Covay. En fait, le vieux Cliff est le cover-man idéal, quand il s’engage, il est sérieux.

Comme Cliff a de l’humour, il baptise son dernier album Nearly Retired. On voit bien sur la pochette qu’il a pris un coup de vieux, mais musicalement, il n’a jamais été aussi bon. Comme Tonton Leon, il se bonifie en prenant de la bouteille. La preuve ? «That’s The Way Love Is», il continue de viser l’énormité. Le voilà barré de nouveau dans le wild r’n’b, il est même d’une certaine façon assez révolutionnaire, aux frontières de la fusion, du funk et du heavy Cliff. Pur genius ! Là, tu as tout le wild side d’un vieux loup de mer. On retrouve le power du Cliff dans «Why Me», ça joue sec et net derrière Bennett, il reste fabuleusement enjoué, c’est cuivré à outrance. Il y a chez lui quelque chose d’inexorable. Son «Somebody To Love» arrache tout au passage, les espoirs et les arbres, il est trop puissant pour être honnête. Il a du power plein la voix, comme le montre encore «Love To Burn». Il reprend son costume de white nigger pour « A Fool In Love», il enfonce tous ses clous et se jette tout entier dans la balance. Superbe artiste ! Il orchestre son blues à outrance, comme le montre «I Sing The Blues». Il ira chanter jusqu’à la fin des temps et c’est exactement ce qu’on attend de lui. Encore un cut extrêmement puissant avec «That’s The Way I Feel», sa voix claque dans les ténèbres comme les portes d’airain de la cité des morts. Il nous fait aussi le coup de la petite morve de white hot r’n’b avec «Love Sickness», le white nigger rôde dans le coin, juste derrière the twilight zone.

Signé : Cazengler, Cliff Bénêt

Cliff Bennett & The Rebel Rousers. Cliff Bennett & The Rebel Rousers. Parlophone 1965

Cliff Bennett & The Rebel Rousers. Drivin’ You Wild. Music For Pleasure 1965

Cliff Bennett & The Rebel Rousers. Got To Get You Into Our Life. Parlophone 1967

Cliff Bennett & The Rebel Rousers. Got To Get You Into My Life. See For Miles 1986

Cliff Bennett & His Band. Cliff Bennet Branches Out. Parlophone 1968

Cliff Bennett’s Rebellion. Cliff Bennett’s Rebellion. CBS 1971

Shanghai. Shanghai. Warner Bros. Records 1974

Shanghai. Fallen Heroes. Thunderbird 1976

Toe Fat. Toe Fat. Parlophone 1970

Toe Fat. Two. Regal Zonophone 1970

Cliff Bennett. Loud And Clear. Delicious Records 2000

Cliff Bennett. Soul Blast! Castle Pie 2001

Cliff Bennett. Nearly Retired. Wieerworld Presentation 2009

Nik est niké

Chacun sait que la légende du proto-punk britannique repose sur six piliers : les Pretty Things, les Pink Fairies, Third World War, l’Edgar Broughton Band, les Deviants et bien sûr Hawkwind. Nik Turner qui fut l’un des membres fondateurs d’Hawkwind vient tout juste de casser sa pipe en bois, alors nous allons lui rendre hommage avec les moyens du bord.

C’est Carole Clerk qui nous raconte dans le détail l’histoire extraordinaire de Nik Turner dans son chef d’œuvre biographique, The Saga Of Hawkwind, une sorte de passage obligé pour tous les amateurs éclairés de rock anglais.

En 1964, Nik passe l’été à Margate, une charmante station balnéaire du Sud de l’Angleterre, à vendre des chapeaux, des lunettes de soleil, des seaux et des pelles pour les gosses, des cartes postales et des conneries psychédéliques aux vacanciers. C’est là qu’il rencontre Robert Calvert, un marginal qui allait jouer un rôle capital dans la saga d’Hawkwind. Nik a un van, il monte régulièrement à Londres et flashe sur la scène underground, alors en plein essor. Comme il est passionné de jazz, il apprend à jouer du sax. Et boom, il retrouve Dave Brock qu’il avait déjà croisé en Hollande. Comme Nik a un van, Dave Brock et son pote Mick Slattery lui proposent un job de roadie dans le groupe qu’ils sont en train de monter. Quand l’été revient, Nik roule son duvet, grimpe dans son van avec Robert Calvert et fonce sur Londres. Le marchand de chapeaux fait ses adieux au front de mer. Le groupe commence à répéter. Dave : «Nik avait un sax. Il ne savait pas en jouer. Il soufflait dedans et produisait une sorte de jazz d’avant-garde. On lui disait que ça sonnait bien et qu’il pourrait très bien monter sur scène. Puis Dikmik a acheté un générateur audio et une chambre d’écho. Il s’est mis à en jouer.» Nik confirme : «Je m’entendais bien avec Dave Brock. Je dormais chez lui, à Putney. Je jouais énormément sur mon sax ténor, il prenait sa guitare et on allait jouer dans les rues, à North London Poly.» Mais il existe déjà une petite différence entre eux. Dave : «On était des freaks planants, mais très franchement, c’était moi le patron. Il doit y avoir un capitaine à bord du vaisseau, autrement, on ne fait rien.» Nik ne voit pas les choses de la même façon : «Je croyais que le groupe était un groupe communautaire. Dave n’avait pas plus de responsabilité dans ce groupe que n’en avaient les autres.» Leurs points de vue légèrement différents allaient poser par la suite de sérieux problèmes : Nik allait se faire virer deux fois du groupe.

Au commencement, le groupe n’a pas de nom. Alors ils se présentent comme Group X. Ils s’invitent dans un concert qui a lieu dans une église désaffectée, the All Saints Hall. Ils n’ont pas de morceaux, alors ils jamment. Le public est sidéré. Mick Slattery : «Dikmik bidouillait son générateur, Nik soufflait comme un dingue dans son sax, Dave et moi on jouait en feedback, comme Jimi Hendrix et Terry massacrait ses fûts. Les stroboscopes jetaient dans ce chaos une pointe de folie furieuse !». Présent dans l’église, John Peel flashe sur Group X. Il recommande à son voisin, un mec de l’agence Clearwater, de les signer. Nik Turner : «John Peel nous voyait comme des Sex Pistols de l’époque, comme quelque chose d’entièrement nouveau. On générait du chaos, on était sauvages et indomptables.» Clearwater les signe, mais il leur faut un vrai nom. Ils optent pour Hawkwind Zoo. Le zoo, c’est la façon dont ils se voient : une ménagerie de freaks hauts en couleurs. Hawkwind est le surnom de Nik, à cause de sa surproduction de pets et de mollards. Dave : «Nik pétait (wind)... C’était horrible. Et il se raclait la gorge, pour parler (hawking)... Il n’arrêtait pas.» John Peel intervient encore une fois pour leur conseiller de virer le Zoo pour ne garder qu’Hawkwind. Et voilà comment on lance un mythe.

En novembre 1969, Dave Brock, Nik Turner, Mick Slattery, Terry Ollis, John Harrison et Dikmik signent là où on leur demande de signer. Mais comme Mick Slattery décide de retourner au Maroc, il est remplacé par Huw Lloyd-Langton, lead guitar. Le premier album sans titre d’Hawkwind paraît sur Liberty en 1971. C’est là-dessus que se trouve l’excellent «Hurry On Sundown», gratté à coups d’acou. C’est la première mouture d’Hawkwind. Dave Brock balance les coups d’harp. Aw quel son ! Alors après, ça se gâte terriblement. Ils font un peu n’importe quoi, ça jamme dans tous les coins. Il faut attendre «Mirror Of Illusion» pour les voir renouer avec l’excellence et Dikmik envoie ses spoutniks. Il est essentiel de rappeler que Dick Taylor produit ce premier album.

Arrivé à Londres comme on l’a vu avec Nik Turner, Robert Calvert grenouille dans l’underground. Il est déjà all over In Search Of Space, mais il n’y chante pas. C’est sur cet album qu’on trouve l’énorme «Master Of The Universe». Dave Brock est l’un des grands rois du riff, c’est aussi solide que le «Silver Machine» à venir, même unité de l’unicité, même embolie de l’embellie, même solidité de la solidarité. L’autre bonne affaire de l’album est le «You Shouldn’t Do That» d’ouverture de balda, joué à la violence intentionnelle. Ah on peut dire que les Anglais savent battre la campagne du space-rock ! Ils proposent ici un bel élan d’hypno avec le sax tourbillonnaire de Nik Turner. Ils créent leur monde à la force du poignet. Fantastique énergie d’équipe, avec un line-up qui a déjà commencé à changer : autour de Dave Brock, on trouve Dave Anderson (bass), Dikmik & Del Dettmar (spoutniks) et Terry Ollis (beurre).

L’année suivante paraît l’un des meilleurs albums d’Hawkwind, Doremi Fasol Latido. Lemmy est entré dans la bergerie et Simon King a remplacé Terry Ollis. On assiste à l’incroyable décollage de «Space Is Deep», en plein cœur du cut. On entend aussi Lemmy jouer en solo dans «Lord Of Light». Il joue littéralement dans le cours du fleuve, son drive brouteur bouffe le Lord de l’intérieur. Il n’en finit plus de remonter à la surface du fleuve avec ses drives mécaniques. Encore une merveille avec «Time We Left This World Today», un cut frappé en plein cœur par un énorme break de basse signé Lemmy. Ça vaut tous les breaks de Tim Bogert. Lemmy est un grand fracasseur, un titan du break, qu’on se le dise. Et ça repart de plus belle avec «Urban Guerilla». Comme ces mecs sont bons ! Ils bombardent comme des avions américains, avec cette basse sous-jacente qui avance en mode walking bass dans le chaos.

On trouve «Silver Machine» sur le Space Ritual Alive paru en 1973. C’est Robert Calvert qui écrit les paroles de cet albatross of a summer hit. Dans l’une de ses chroniques, Luke la main froide se marre car tout le monde croit qu’il s’agit d’un texte sur un vaisseau spatial alors qu’en fait Calvert raconte ses virées en mobylette à Margate, où il a grandi. Puis Calvert est promu Space Poët et se retrouve sur Space Ritual. La main froide a raison de dire que tout a été dit sur Space Ritual, mais à toutes les gloses, il préfère le slogan publicitaire qui accompagna la parution de l’album : «Ninety Minutes of Brain Damage». Voilà pourquoi Hawkwind et Luke la main froide nous sont si précieux. Sur ce fastueux album live, on retrouve tous les hits qui font déjà la réputation d’Hawkwind, à commencer par l’effarant «Master Of The Universe», proto-punk de bon aloi, fast tempo avec un bassmatic dévorant et des spoutniks. On retrouve aussi en D l’inestimable «Time We Left This World Today» qui cette fois repose sur les chœurs. Lemmy s’empresse de démolir ce cut infiniment totémique. Les coups de sax et les harangues sonnent comme des clameurs antiques. C’est très spectaculaire. Sur «Born To Go», Lemmy prend tout de suite la main avec son bassmatic mangeur de foie. Il met tout le cut sous tension. C’est extravagant ! En B, on l’entend encore chevroter dans «Lord Of The Light», survolé par le vampire Nik Turner. Ils jamment comme des dingues. C’est un album qui s’écoute et qui se réécoute sans modération. Un seul défaut : la guitare de Dave Brock se perd dans le mix. Lemmy et Nik Turner se partagent donc le festin. Ils se tapent une belle montée en température avec «Space Is Deep». Tous ces cuts sont parfaits, taillés pour la route. Ces punks d’avant le punk savent voyager dans l’espace. Nik Turner vient hanter «Orgone Accumulator» en B et on assiste à une pure Hawk Attack avec «Brainstorm». Grande allure, riff en avant toutes, heavy proto-push plein de poux et de spoutniks. Un riff que vont d’ailleurs pomper goulûment les Damned pour «Neat Neat Neat».

Encore un big album l’année suivante avec Hall Of The Mountain Grill. Qu’est-ce qu’on a pu fantasmer à l’époque sur cet album et sur cette pochette ! Il faut bien dire qu’on était dingues d’Hawkwind comme de Third World War, d’Edgar Broughton et des Pink Fairies. Tous ces groupes relevaient du sacré et leurs albums ne décevaient guère. Sur Hall, se trouvent trois bombes, à commencer par «The Psychedelic Warlords (Disappear In Smoke)» : classic Hawk, bien riffé et superbement chanté, avec Dave Brock en tête de la meute. C’est un hit tentaculaire, assez tribal dans son essence, chanté à la clameur, avec une fantastique insistance de la persistance. Dave Brock nous plonge là dans un véritable lagon d’excelsior épistémologique. Sur la réédition d’Hall Of The Mountain Grill parue en 2014, on trouve en D la version single de ce hit fantastique. La deuxième bombe est un autre gros précurseur proto-punk : «You’d Better Believe It», un cut directement inspiré du Velvet, avec le délire de Nik Turner embarqué par le tourbillon. La troisième bombe s’appelle «Lost Johnny». Dave Brock l’embarque et le chante à la revoyure. On se régale aussi de «Paradox» et de son indéniable présence. Ces mecs savent mettre en marche l’armée d’un cut. Dans les bonus de la red, on trouve «It’s So Easy» monté sur les chœurs de «You Can’t Always Get What You Want». Quelle extraordinaire résurgence !

Leur dernier album sur United Artists s’appelle Warrior On The Edge Of Time. Belle pochette mais compos plus proggy. Nik Turner joue de la flûte, ce n’est pas bon signe. Ça turbine pourtant bien derrière, avec Lemmy et deux batteurs, Simon King et Alan Powell. On voit Lemmy se balader sur le beat d’«Opa-Loka». Dave Brock sauve l’A avec «The Demented Man», un balladif d’un très haut niveau mélodique. La viande se trouve au bout de la B avec deux cuts, «Dying Seas» et «Kings Of Speed». Tout le power d’Hawk est de retour, ça joue heavy au pays d’Hawk. Surtout sur «Kings Of Speed», et son fantastique déballage. Dave Brock sait générer des chevaux vapeur, c’est un exubérant, il doit être la réincarnation d’une locomotive du XIXe siècle. On entend même un violon dans cette volée de bois vert.

Astounding Sounds, Amazing Music est le dernier album d’Hawkwind où apparaît le nom de Nik Turner. Robert Calvert déclara au Melody Maker qu’avec Astounding Sounds, Amazing Music, ils visaient «le croisement d’une démarche intellectuelle avec la bande dessinée.» L’album vaut sacrément le détour, ne serait-ce que pour l’infernal «Reefer Madness» d’ouverture de balda. Comme toujours, Calvert se trouve mêlé au meilleur d’Hawk, ça part en heavy rffing. On ne se lasse pas de cette solidité, on y retrouve le beat du stomp anglais et un goût certain pour l’hypno. C’est même jazzé au sax par l’everlasting Nik Turner. Effarant ! Calvert chante «Steppenwolf» avec de faux accents à la Bryan Ferry. Son côté gothique décadent remonte à la surface. Et puis, il faut bien dire qu’il adore tout ce qui chevauche le gros beat. Avec Nik Turner, Calvert reste le meilleur maître de cérémonie qu’on ait pu voir dans Hawkwind. On retrouve de la belle hypno en B dans «The Aubergine That Ate Rangoon», visité au sax galactique de Nik Turner. Ces mecs travaillaient une vision du son intéressante. Encore du so solid stuff avec «Kerb Crawler». Dave y bat bien le nave.

Bon, après avoir été viré comme un chien d’Hawkwind, Nik Turner ne va pas rester les mains dans les poches. Il va enregistrer des dizaines d’albums, avec notamment Inner City Limit, Nik Turner’s Fantastic Allstars, Nik Turner’s Outriders Of The Apocalypse, Nik Turner’s Sphynx, Space Mirrors, Space Ritual, The Imperial Pompadours, The Moor, et ce n’est pas fini, c’est un vrai délire, à l’image du grand Nik ta race, l’un des héros les plus attachants de la grande saga du rock anglais. Thank you for the ride, Nik Turner.

Signé : Cazengler, Nik Tumeur

Nik Turner. Disparu le 10 novembre 2022

Hawkwind. Hawkwind. Liberty 1971

Hawkwind. In Search Of Space. United Artists 1971

Hawkwind. Doremi Fasol Latido. United Artists 1972

Hawkwind. Space Ritual Alive. United Artists 1973

Hawkwind. Hall Of The Mountain Grill. United Artists 1974

Hawkwind. Warrior On The Edge Of Time. United Artists 1975

Hawkwind. Astounding Sounds, Amazing Music. Charisma 1976

Carol Clerk. The Saga Of Hawkwind. Omnibus Press 2006

Wizards & True Stars

- Oh Dr John I’m only dancing (Part Three)

Tout le monde le croyait mort et enterré. Dr John enterré ? Quelle rigolade ! Si tu vas faire un tour dans la Cité des Morts, under the Hoodoo Moon, tu le verras chanter, accompagné par the Jiving Skeletons, oui, l’orchestre des squelettes séculaires. Si tu domines ta peur et que tu approches, tu verras qu’ils portent tous des bicornes, des hauts de forme et des foulards noués autour du crâne, comme ceux des pirates, et qu’au fond de leurs orbites brille une lueur, plus loin, tu reconnaîtras Marie Lavaux, et si tu ouvres bien les yeux, tu verras aussi des milliers d’ombres, celles de ses dévôts, rassemblés là chaque nuit depuis des siècles. La vie dans la mort, la mort dans la vie. Un journaliste anglais approche son micro et Dr John croasse : «I have no plans to die during my lifetime.» Et il reprend sa litanie, «Walk on gilded splinters with the king of the Zuluuuuu.»

Le vieux Mac n’en finit plus de revenir aux racines du Gris-Gris, s’il le fait, c’est avec une classe affolante, tu entres chez lui à tes risques et périls, bienvenue brother, bienvenue en enfer. Il tend son art, I walked through the fire and I fly through the smoke, il devient le temps d’un mythe l’œil du typhon. On n’en connaît que deux aux États-Unis : lui et Jerry Lee Lewis. Mais Mac te titille son typhon avec une patte de lapin, com’ com’... Les deux grands sorciers du rock, Mac et Jerry Lee, avec, il faut bien l’admettre, des techniques différentes. Mais c’est exactement la même violence. Jerry Lee te précipite dans le chaos de l’enfer sur la terre - hellfire - parvenant au passage à le transformer en temple de vie, alors que Mac te précipite directement au royaume des morts, attention, la dégringolade peut être brutale - Get it burn it - tu vas rouler sur une pente, à travers un tunnel et tu ne pourras plus revenir en arrière - Things happen that way.

Chose curieuse, c’est le titre d’un album qualifié de «posthume» dans la presse anglaise. Pour une fois, les journalistes anglais n’ont rien compris. Pire encore : Things happen that way est qualifié d’album «country & western». De toute évidence, l’imbécile qui a écrit ça ne l’a pas écouté. Il n’y a rien de «country» chez Dr John. Comme Tonton Leon, il adore les grandes compos et chacun sait qu’Hank Williams et Willie Nelson en sont prodigues, il paraît donc naturel que Dr John tape dans le tas. Pas pour en faire de la soupe nashvillaise, mais plutôt un florilège macabre, une sorte de collier de fleurs de cimetière. Dans Uncut, Sharon O’Connell parle d’un easy-swinging record full of trans-generationel spirit, ce qui se rapproche un peu plus de la vérité. Le meilleur exemple est sans doute la reprise de l’«End Of The Line» des Traveling Wilburys. Il y duette à la lune avec Aaron Neville. Country & western ? Non, pur jus de New Orleans. L’ange Aaron te swingue grassement. La terre est grasse. Pour faire honneur au vieux Willie Nelson, Mac choisit «Funny How Time Slips Away». One two three four. Mac tape ça avec tout son feeling de white niggah de la Nouvelle Orleans, il groove le vieux Willie aux accents de gator, d’un ton chargé de gourmandise carnassière, il fait la différence avec les foies blancs, il injecte dans ce vieux classique éculé par tant d’abus une gigantesque dose de weidness mal blanchie. Mac le sorcier te plonge dans l’extrême mythologie de la Nouvelle Orleans, cette mythologie qui dans le cœur des kids du XXe siècle a remplacé celle de la Grèce antique, pourquoi, parce qu’elle leur parlait directement : Juju, Splinters, Hoodoo, Zulu, tu as le son des origines et celui de la fin de tout, et quand Mac revient au chant, I gotta now, il t’écrase ton petit champignon. Si tu ne comprends pas ça, alors tu n’as rien compris. Tout est là, dans le gras de l’interprétation, dans le fruit pourri du Mac tombé dans la mousse.

Mac salue le vieux Hank à deux reprises, d’abord avec «Ramblin’ Man», puis avec la vieille écultette d’«I’m So Lonesome I Could Cry», qu’on pourrait aussi qualifier de chanson parfaite. L’embêtant avec Hank, c’est qu’il n’a écrit que des chansons parfaites. Mac fait de l’art moderne avec «Ramblin’ Man», il le chante à l’éclate de glotte calleuse, en bon sorcier, il titille le jive avec sa patte de lapin, il swingue son jazz aux serpents à sonnettes, il est juste derrière le groove, dans l’ombre, tu le distingues à peine, plutôt que d’avoir peur, tu devrais l’admirer, il va même t’enlacer, python d’écailles luisantes, c’est le power de New Orleans, baby, et Mac t’invite à danser avec les morts de la Cité des Morts, c’est épais, son «Ramblin’ Man» te laboure bien la gueule. Si tu cherches de l’épais, c’est là. Bizarrement, il chante «I’m So Lonesome I Could Cry» à la voix qui va pas, mais comme on l’a déjà dit, la chanson est parfaite, alors ça passe. Il en fait une vieille chanson à boire de fin de soirée, il chante d’une voix grave, mais il faut entendre le grave au sens anglais, tombe, il te bouffe le Lonesome tout cru, sous sa casquette, et avec des mains couvertes de verrues.

Le vieux Willie vient duetter avec lui sur «Gimme That Old Time Religion», un classique qu’a aussi repris Jerry Lee. Les deux vieux claquent leurs boîtes à camembert dans le brouillard du cimetière. Ils produisent un brouet qui se met à bouger, un phénomène organique un peu surnaturel et une petite black poppe le mot «Religion» à point nommé. Ils s’amusent à sonner comme des vieux pépères, mais ils figurent tout de même parmi les plus grandes stars des Amériques. Les filles reviennent avec parcimonie et ça donne un ensemble absolument dégoulinant de mythologie. Ça suinte de partout. Là tu as le nec du nec. Au point qu’on se sent parfois dépassé. Comme c’est souvent le cas lorsqu’on fréquente des sorciers.

Quand il tape dans le heavy blues avec «Holy Water», le heavy blues a du mal à bouger. Trop écaillé. Trop gorgé de vieux jus. Vieille peau. Oh et puis l’odeur ! Atroce et superbe à la fois, pas loin de la définition du beau selon Baudelaire. Heavy blues si ancien, comme chanté à l’éclat du jour. Du coup, l’album «posthume» devient une sorte d’album inespéré, comme le fut d’ailleurs l’album «posthume» de Tonton Leon. Mac continue de bâtir sa légende avec «Sleeping Dogs Best Left Alone». Une façon de chanter unique au monde, des chœurs de blackettes l’épaulent. Il te swingue son Dogs à la pointe d’une glotte de junkie brother, il chante seconde après seconde, en une sorte de progression rampante qui renvoie cette fois au gros popotin du wild r’n’b de la Nouvelle Orleans. Restons donc dans la Cité des Morts avec «Give Myself A Good Talkin’ To», il chante cette fois par dessus la jambe, à cheval entre la vie et la mort, entre le groove et la gloire, entre le jour et la nuit, tout à coup, il devient évident que Mac est un vampire issu de temps très anciens. «Funny How Time Slips Away». Pourquoi est-ce si évident ? Parce qu’il sait rester ambivalent et délicieusement génial. Mais aussi parce qu’il enregistre un album «posthume». Seul un vampire peut s’offrir ce luxe désuet. Il te croake le clack du boogie biz. Il termine cette virée nocturne avec son morceau titre, un heavy balladif. Beware my friend, c’est probablement la dernière fois que tu entends chanter ce vieux sorcier/vampire/zombie, qui fut dans les années cinquante et soixante tellement fasciné par le peuple noir de la Nouvelle Orleans qu’il sombra dans l’osmose. Profite bien ce cet album «posthume», car il ne reste plus beaucoup de vampires sur cette terre.

Signé : Cazengler, Dr jauni

Dr John. Things Happen That Way. Rounder Records 2022

L’avenir du rock

- Blue Suede chou(chou) (Part One)

Pour l’avenir du rock, chaque (bon) groupe a son charme particulier. Chaque pays aussi. Oh, il ne les connaît pas tous, alors il ne va pas commencer à frimer, mais il aime bien rêvasser au souvenir de ceux qu’il connaît assez pour y avoir longuement séjourné. En matière de voyages, comme d’ailleurs en matière de musique, la nostalgie ravive l’éclat des souvenirs au point de les sublimer, ce qui peut générer une certaine distorsion, raison pour laquelle il est parfois bon d’aller soit revoir, soit réécouter, histoire d’ajuster les souvenirs à la réalité. Qu’il s’agisse des rues de Chelsea où il faisait bon déambuler, des rives de l’Amazone où il faisait bon bivouaquer à la tombée du jour, ou des jardins d’Allah qu’il faisait bon traverser pour rejoindre à dos de chameau les premières dunes du désert, le simple fait de retourner sur place remplissait le cœur d’aise, car rien de ce qui fit en première instance le charme de ces endroits n’avait subi la moindre altération, et s’il y avait distorsion, la cause en était toute autre : ces redécouvertes démultipliaient jusqu’au délire le capharnaüm émotionnel que chacun de nous héberge à bon compte. La plus belle chanson consacrée à la nostalgie est sans doute «Le Retour à Paris», lorsque le Fou Chantant fait valser dans ses bras son «Prendre un taxi/ Qui va le long d’la Seine», tu le sens le taxi, tu les vois les quais et les dômes des bâtisses, «et me r’voici/ Au fond du bois d’Vincennes», et plus loin, la chanson s’évanouit dans ses bras lorsqu’il roucoule «Bonjour... la vie/ Bonjour mon vieux soleil/ Bonjour ma mie/ Bonjour l’automne vermeil», un automne vermeil sans doute emprunté à la Chanson d’Automne de Paul Verlaine. Le jeu de la joie consisterait à transposer cette magie en d’autres lieux, «prendre un taxi/ Qui va le long d’la Thames», et remonter Park Lane jusqu’à Hyde Park, juste pour s’offrir le luxe de pouvoir chanter «et me r’voici/ Au fond du bois d’Hyde Park». Ah les possibilités sont infinies, s’il avait un peu de place, l’avenir du rock évoquerait aussi la Scandinavie dont l’art de vivre reste à ses yeux un modèle. Entrez dans une maison en Suède et le piège se refermera : vous souhaiterez y vivre le restant de vos jours.

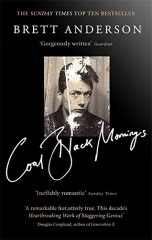

Même chose avec l’autre Suede, the London Suede. En 1992, tu entrais dans «The Drowners» et crac, t’étais baisé. Ils sont tous les deux Brett Anderson et Bernard Butler à Leyton quand ils travaillent sur la démo de ce qui va devenir l’un des joyaux de la couronne d’Angleterre, «The Drowners» : «Ça partait sur un gros beat tribal de boîte à rythme suivi de violentes vagues de guitare quasi-glam. On s’est regardés et on a su à ce moment-là qu’il se passait quelque chose. Je suis vite rentré chez moi avec la cassette et j’ai passé la nuit à écrire les paroles. Au matin on avait ‘The Drowners’, la chanson qui d’une certaine façon allait changer nos vies.» Brett Anderson raconte ça dans le premier volet de son autobio, Coal Black Morning, un petit book paru en 2018. Eh oui, tout est là, dans «The Drowners», l’absolute beginner par excellence. Le winner of it all. Le déluge du Niagara. Nanard does it well. Fabuleuses dégelées de dégringolade glam - You’re taking me ahh-ver - Ils savaient très bien à cet instant précis qu’ils détrônaient tous les autres - So slow down - Il fallait à l’époque se jeter sur cet instant de pure vérité - You’re taking me ahh-ver ! - De l’autre côté du single, on trouvait «To The Birds» que Nanard travaillait aussi au corps, et on sentait le maître chez Brett, il hantait sa song, il relevait tous les niveaux et il faisait passer l’idée d’un monde à lui, alors tout devenait extrêmement sacré. De tels singles nous tétanisaient à l’époque, cette pop sécrétait sa propre verve et semblait même vouloir dominer le monde. On ne pouvait que constater l’immense présence de Brett Anderson. Avec «My Insatiable One», ils revenaient au glam de king is come. Nanard encartait le glam dans son son, on s’en couvrait le visage, on s’en aspergeait le corps, aw king is come, ça sonnait tellement glam, dans la veine de Ziggy, soleil d’Angleterre, même génie, même volonté de plaire. Brett et Nanard faisaient la loi. Suede surfait sur cette vague de social thumbling down et Nanard nous solotait ça à la charcute.

Suede, oui forcément. Et pour une fois, on va faire les choses à l’envers. On va commencer par la fin, c’est-à-dire leur dernier album, Autofiction, et le deuxième volet autobiographique d’Anderson, Afternoons With The Blinds Drawn, un petit book qui vient de paraître. On reviendra sur tout le reste dans un Part Two.

L’album et le book sont comme qui dirait inséparables. Deux visuels sombres, dans des gris plombés, des niveaux de gris qui fluctuent entre 80 et 90 % au noir, ces gris qui jadis charbonnaient à l’impression, tellement le point de trame était chargé, l’angoisse suprême des conducteurs offset à l’époque, oh la la, ça va maculer, Colette ! Pour l’album, Brett est allongé sur un matelas, et pour le book, il pose torse nu et pensif dans une loge. L’album comme le book sont d’une austérité extrême, durs comme des falaises de marbre noir, chargés d’atmosphères pesantes.

Afternoons With The Blinds Drawn est un ouvrage extrêmement difficile à pénétrer, tant le style d’Anderson est dense, massif, quasiment privé de respiration. On pourrait presque comparer son style à celui de Marcel Proust, tant les phrases s’éternisent, tant les gris typo sont massifs, tout est très rectangulaire, comme privé de fantaisie. Privé de sensualité. Privé de dessert. C’est un ouvrage purement introspectif, Anderson va loin à l’intérieur de lui-même, sharp et sensible, il décortique ses sentiments jusqu’au délire presbytérien, et comme c’est extrêmement bien écrit, on le suit, mais le texte peine à jouir, la lecture est lente, constamment ralentie par des figures de style beaucoup trop soignées. Il faut beaucoup de temps pour venir à bout d’un chapitre. Mais comme c’est remarquablement bien écrit, on va jusqu’au bout.

L’ouvrage est d’autant plus inattendu qu’Anderson annonçait à la fin de Coal Black Morning qu’il n’y aurait pas de suite. Il désirait s’arrêter aux portes de la gloire. Puis il a changé d’avis - Aussi suis-je assis là à écrire le book que je ne devais pas écrire, à évoquer les choses que je ne voulais pas évoquer. Je suppose que d’écrire ce book était inévitable. Je me demande ce qui m’a conduit là, sans doute un besoin enfantin de me faire entendre, un besoin criant de révéler mon histoire au monde entier - Ça lui permet néanmoins d’expliquer que la vie de rock star est une rude épreuve - Pour illustrer notre carrière, j’ai expliqué jadis que c’était comme si on s’était retrouvés tous les quatre dans un landau qu’on avait poussé du haut d’une colline. C’est la bonne métaphore. Toute cette époque fut très précaire, hors de contrôle et un peu terrifiante. Nous étions tous les quatre dans la poussette, hurlant dans le vent de la vitesse alors qu’on cahotait dans la circulation - Anderson garde une nostalgie de l’époque où il s’entendait bien avec Nanard. Ils composaient des hits ensemble, Nanard sortait les mélodies sur sa guitare et Anderson écrivait les lyrics - C’était une époque merveilleuse lorsque nous étions amis, on était très proches et on éprouvait le plus grand respect pour ce qu’on composait ensemble - Très vite, le groupe devient la coqueluche de la presse anglaise, avant même d’avoir enregistré un album, et c’est un privilège qu’ils vont payer très cher. Un jour, Anderson et son pote Mat le bassiste se promènent sur Great Marlborough Street et soudain, ils tombent sur la une du Melody Maker : c’est leur photo avec le titre ‘Best New Band in Britain’. Anderson ressent un malaise qu’il explique fort bien - Je suis triste, car beaucoup de gens voient encore Suede comme un buzz médiatique créé de toutes pièces dans le laboratoire ténébreux et Shelley-esque d’IPC, et bien sûr les gens devaient penser qu’on était les complices de ce crime et donc coupables du pire des péchés : l’inauthenticité. Bien sûr, à l’époque, on était galvanisés par ce heady rush qui bouleversait nos vies et on ne s’inquiétait pas vraiment des conséquences de ce buzz médiatique, mais avec le recul, je crois vraiment que les gens qui ont permis ce buzz et qui nous ont mis dans cette situation étaient à la fois irresponsables et aveugles - Anderson en tartine des pages entières, il décortique ce sentiment de culpabilité jusqu’au délire, comme le ferait un Jésuite qui se flagelle - Pour beaucoup de gens, nous avons toujours été un groupe ‘over-rated’ (surestimé) and ‘overhyped’, et ces critiques qui sont les conséquences de notre gloire précoce continuent encore aujourd’hui de me hanter - C’est vrai qu’à l’époque, les gens avaient une fâcheuse tendance à prendre Suede pour des branleurs, mais comme d’habitude, il s’agissait principalement des ceusses qui n’écoutaient pas les disques, car les disques étaient tout sauf des disques de branleurs. Avec un peu d’habitude, on avait appris à se méfier des buzz médiatiques et à faire le tri, pour ne se fier qu’à ce que nous racontaient les (bons) albums, par exemple ceux des Mary Chain, des Boo Radleys et bien sûr de Suede, car les albums allaient arriver tout de suite après le coup de bluff médiatique. Brett et Nanard comprirent que leur vie ne tenait qu’à un fil et qu’il fallait pondre vite fait un hit anglais, ce qu’ils réussirent à faire avec «The Drowners». Mais le buzz allait encore enfler. Brett raconte qu’au moment de la parution de leur premier album, ils se sont retrouvés en couverture de 19 magazines.

Non seulement Brett sait écrire des textes de chansons, mais il sait aussi choisir des visuels pour ses albums - J’ai toujours adoré voir comment une pochette peut définir et refléter la musique de l’album, voir comment le bon visuel peut être le synonyme des chansons - Alors il choisit un visuel d’Holger Trulzsch. Le modèle dont le corps nu est peint en bleu s’appelle Verushka. Brett Anderson crée son monde, exactement de la même façon que le fit Ziggy vingt ans auparavant. Et là, l’Anderson exprime sa fierté : «On avait réussi à développer un panache et un élan qui nous étaient propres, l’expression d’un son nouveau et éclatant, et le plus important c’est que je m’en félicite, because the songs were good.» Plus loin, dans le cours du récit, il revient sur ce qu’il appelle les big singers from the past - like Sinatra and Brel and Piaf, performers who could transform a song into a drama, et j’ai essayé de m’inspirer d’eux pour devenir plus mélomane - Il cite d’ailleurs l’exemple d’une chanson parfaite, «The Wild Ones», qui se trouve sur le deuxième album du groupe, Dog Man Star : «C’est la chanson que je choisirais si je devais en choisir une seule dans ma carrière, en tant que compositeur, et je dirais : ‘This is what I have done in my life’.» Ceux qui connaissent bien Suede savant que «The Drowners» et «The Wild Ones» sont leurs deux meilleures chansons.

Anderson ne traite en fait dans son livre que d’une seule obsession : la composition des chansons - Depuis l’enfance, j’ai été obsédé par la puissante interaction entre les paroles et la mélodie, et avec Bernard, je sentais qu’on devenait de vrais songwriters, un art qui me semble-t-il est perdu depuis des années - Il a tout compris, le jeune Brett, sans les chansons, tu n’es rien. Comme il ne cite personne, on va le faire pour lui : sans leurs chansons, John Lennon, David Bowie, Ray Davies, Martin Carr ne sont rien, sans parler des Américains. Anderson y revient inlassablement - Notre seule cupidité fut pour les chansons, la prochaine chanson, on la cherchait dans la chambre, comme on chasse des papillons argentés - Ils sont vite courtisés par les labels indépendants américains, car ils sont considérés comme les nouvelles sensations. The New British Invasion.

Alors Anderson plonge dans l’art d’écrire des bonnes chansons - Pour moi, écrire à propos du sexe, c’était comme d’écrire à propos de la vie, explorer avec minutie, aller sous les couches pour observer l’échec et la peur, les moments d’hésitation et de confusion, avec un soin identique à celui qu’on met à observer les fonctions binaires dans lequel le genre est souvent confiné.

Il évoque aussi ses compagnons, la folie des tournées mondiales, le besoin de sentir la réaction du public, la vie du groupe, les tensions, les ruptures, la dope, mais rien, pas un mot sur les autres groupes. Si tu cherches des petits cancans, madame la commère, Anderson n’est pas la bonne adresse.

Il revient aussi sur l’une de ses erreurs de jeunesse, une déclaration qu’il fit dans la presse - Je me voyais comme ‘un homme bisexuel qui n’avait jamais eu d’expérience homosexuelle’. C’est l’une des choses les plus stupides qu’il m’ait été donné de déclarer et elle sera certainement gravée sur ma tombe. Je regrette profondément d’avoir été un jeune homme si naïf, non parce que je mentais ou j’affabulais, mais parce que je n’avais pas compris à l’époque qu’il n’existe, en aucune manière, aucun espace pour la subtilité et les nuances dans les médias modernes, dès lors qu’on traite de sujets salaces - Il se repent aussi amèrement de s’être fait passer dans la presse pour un dandy, the overly English popinjay. Que d’erreurs de jeunesse ! C’est bien qu’un mec comme lui reconnaisse toutes ses erreurs. Ça ne doit pas être simple d’être une rock star en Angleterre quand on a vingt ans. On est pas loin de l’histoire d’Icare.

Avec la quête du Graal, c’est-à-dire l’écriture des bonnes chansons, l’autre focus du book concerne la folie des tournées et la façon dont cette folie finit par détruire des relations entre les gens - La tournée américaine s’était transformée en une spirale d’agression passive et d’hostilité latente, on voyageait chacun de notre côté, on se boudait sur scène. Pour voir les relations se désagréger, les liens s’abîmer de façon irréparable, c’était le masterclass - Brett résume bien la chose : «Abrutissant : c’est la seule chose intéressante qui me vienne à l’esprit pour qualifier la vie en tournée.» (Il dit ça au sens anglais : numbing, pas au sens de la fatigue).

La tension monte tellement entre Nanard et Brett qu’un jour Nanard lance un ultimatum : soit lui, soit Ed, le manager, l’un des deux doit partir. Brett réunit le reste du groupe qui décide de garder Ed. Alors Nanard se barre. Et c’est la fin d’un brillant duo de compositeurs. Cette décision va lui rester sur le cœur - La décision que je pris ce jour-là de soutenir le coup de bluff de Bernard fut pour le pire comme pour le meilleur, un moment décisif dans ma vie, qui continuera de me hanter jusqu’à la fin de mes jours - Le problème c’est qu’ils ne connaissent personne pour remplacer Nanard. Anderson ne fréquente pas the London music scene - Le problème était que nous n’étions pas des gens qui traînaient avec les autres groupes. The London music scene ne m’intéressait pas, et après une brève période de fréquentation, l’anxiété liée à mes modestes origines sociales se transforma vite en névrose, une névrose favorisée par une gloire naissante, et l’arrivée des narcotics dans ma vie ne fit qu’empirer les choses - Suede est considéré par la presse comme fini. Kapout ! Un jour, Anderson reçoit au courrier une enveloppe avec une cassette : c’est la candidature spontanée d’un certain Richard Oakes qui voyant que la place était libre, proposait ses services. Miracle : «Richard est le musicien le plus doué avec lequel j’ai jamais travaillé.» Pris dans son élan, Anderson cite même Schopenhauer à son propos : «Le talent atteint la cible que personne d’autre ne peut atteindre, le génie atteint la cible que personne ne voit.» Wow, Brett ! Quel décochage ! Brett découvre ensuite que Richard s’intéresse essentiellement aux guitaristes post-punk comme Keith Levene et John McGreoch, et au «wiry surrealim of the Fall». Mais à l’été 1995, Brett constate que Suede est sur le déclin, la presse les voit comme un groupe anachronique or a cautionary tale and at last an irrelevance. La presse fait de lui un marginal irascible «qui ne fut jamais capable de pardonner à l’air du temps de continuer sans lui». Formule délicieuse.

Et puis bien sûr la dope. Alors attention, nous ne sommes pas chez les Fat White, Anderson en fait une consommation abusive mais il n’en tartine pas ses pages comme le fait Lias Saoudi. Il indique seulement que l’addiction se transforme en quête de dose quotidienne, il décrit ça très bien, «une pulsion animale pour trouver la dose qui vous fera redevenir normal, qui vous permettra de ressentir les choses à nouveau.» Pourquoi recourir à la dope ?, il s’interroge au long de pages entières, il reconnaît son anxiété, ses petites névroses, sa parano, mais il ne trouve aucune trace de traumatisme dans sa vie qui lui permettrait de dire : «c’est la raison pour laquelle je me drogue !». Alors il y revient pour nous expliquer tout ça clairement : «En y repensant, la raison de mon entrée dans cette arène pitoyable, je dois bien l’admettre, était une simple quête d’échappatoire romantique, une façon d’emprunter les chemins transgressifs jadis empruntés par Aldous Huxley, John Lennon ou Thomas De Quincey, une quête de glamour pour un jeune citadin frustré, the glamour of the outré, une autre réalité par-delà les vies grises et suffocantes que menaient les gens qui nous entouraient.» Non seulement Brett Anderson est profondément honnête, mais il est en plus intéressant. Et comme il chante bien, ça en fait un artiste complet.

L’addiction, il y revient le bougre - Je suppose que ça ne doit pas être très intéressant pour vous de lire l’histoire d’un homme qui recherche l’abstinence. On s’éloigne du mythique archétype Jungien de l’artiste rebelle - the bullshit, le guitar hero rock and roll lie - L’ironie de l’histoire, c’est que je consacre une grande partie des pages de ce livre à ma propre chute en spirale pour en faire la parodie d’une rock star camée, alors qu’en réalité, j’ai toujours détesté ces misérables clichés, des clichés que beaucoup de gens aiment secrètement, j’ai toujours espéré que la vraie nature artistique avait plus à voir avec le courage d’exprimer la vérité de sa vie plutôt que de rouler en Harley - Il en arrive assez vite à sa conclusion, qui est celle que ferait n’importe quel observateur affûté : «La théorie selon laquelle l’addiction et l’intempérance sont liées à des formes de créativité vient peut-être du fait qu’historiquement des tas de gens créatifs ont mené des vies dissolues. En fait, je proposerais bien une autre idée : pour moi, les gens créatifs étaient curieux des effets que procuraient the alterate states, (les états d’altération de l’esprit) mais une fois arrivés là, leur créativité s’est rarement développée.» Anderson ne cite pas de noms, mais on pense bien sûr à Syd Barrett. Mais à côté de ça, tu as des contre-exemples : Dr John et Keith Richards.

Le book s’achève dans la tristesse : l’album A New Morning que Brett considère comme raté - I wish we hadn’t made this album - pour lui, même la pochette est ratée. S’ensuit bien évidemment le split du groupe.

Bon, la bonne nouvelle, c’est qu’ils vont se reformer et enregistrer trois nouveaux albums, Bloodsports, Night Thoughts, The Blue Hour, qu’on épluchera dans le Part Two, puis un quatrième, paru cette année, le bien nommé Autofiction. Trois cuts y stand-outtent, tu t’en doutes : «The Only Way I Can Love You», «That Boy On Stage» et «It’s Always The Quiet Ones». Ils stand-outtent car ils battent tous les records de Big Atmospherix, Anderson n’en finit plus de remonter à l’assaut, c’est le roi du coup d’épée dans l’eau, l’héroïque popster par excellence, et ça ne doit pas être facile de faire du Suede après tant d’années. Avec «That Boy On Stage», il devient heavy on the sludge, c’est gorgé de guitares et de chant gloomy, tout se noie dans l’épaisseur du son. C’est la prod qui fait tout, ici, avec la voix. «It’s Always The Quiet Ones» sonne comme du classic Suede, bien mélodique et over the top. Ça confirme ce que raconte Anderson dans son book : chez Suede, tout est dans les chansons et Anderson n’en finit plus de chercher l’ouverture. Pour ça, il a besoin d’une belle cathédrale sonique. C’est avec «Black Ice» qu’on voit encore se distinguer ce très grand chanteur. Il fait vraiment le show. Il crée son monde en permanence, il travaille la grande pop atmosphérique, c’est un chanteur exceptionnel, tu y vas les yeux fermés. De toute évidence, ils cherchent le hit, mais c’est compliqué, tout ce qu’ils trouvent, c’est du son, des averses de son, et malheureusement, il leur arrive de retomber dans les routines de la Brit Pop. Autre petit défaut du Brett vieillissant : il a perdu son glamour, il chante parfois comme un vieil homme avec une voix privée de caractère. Dommage, il perd le Suede de The Drownvers pour aller chercher une pop matelassée et grise, à l’image de la pochette. Il reste cependant un charme discret, on tombe sous son emprise avec «What Am I Without You». Malheureusement, l’album s’achève sur une fausse note avec «Turn Off Your Brain And Yell», ils font de la soupe à la U2 orchestrée à outrance et fabuleusement inutile. Ils redeviennent ce qu’ils étaient au début : rien. Tout ce qu’il leur reste, c’est la prod. Il leur manque «The Drowners». Ni coup de Jarnac ni coup de Trafalgar dans l’Autofiction. Seulement trois bonnes chansons. Mais ça devrait suffire aux Suedois et aux Suedoises.

Signé : Cazengler, suédoigt dans l’œil

Suede. Autofiction. BMG 2022

Brett Anderson. Afternoons With The Blinds Drawn. Abacus 2020

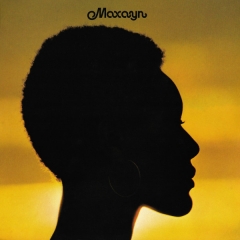

Inside the goldmine - Maxayn fait le max

Le soleil darde de tous ses rayons sur les collines d’Hollywood. John Phillips reçoit le gratin dauphinois du showbiz dans cette coquette villa de Bel Air qu’il vient tout juste d’acquérir. Parmi les invités, voici l’ambassadeur de la planète Mars avec ses appareils respiratoires et sa garde rapprochée. Voici Croz qui va de groupe en groupe, il buzz-buzz-buzze, distribue des stickers et des bonbons, mais réserve semble-t-il son freebasing à quelques privilégiés, ceux qu’il appelle les bathroom bimbos. Voici Arthur Lee qui arrive. Il gare sa Porsche au bord de la piscine.

— Tu vois, la grosse qui danse si bien là-bas, c’est Mama Cass. Faut reconnaître que les grosses remuent plus d’air que les maigres, pas vrai ? Oh et ce petit mec bizarre là-bas, c’est un protégé de Dennis Wilson. Les gens l’appellent Charlie.

— Charlie Manson ?

— Oui, oui, un peu barré, on sait pas trop, il vit dans un ranch là-bas dans le désert avec une tripotée de gonzesses, toutes sous acide, c’est Owsley qui les fournit en direct, et l’autre un peu plus loin c’est Bobby Beausoleil, il revient d’un trip au Mexique, il deale du lourd, mais chut, faut pas en parler, paraît que des mecs du FBI ont infiltré les parties. Oh pas pour ce que tu crois. Ils veulent juste leur part du gâteau. Ah ah ah, c’est de bonne guerre ! Si j’étais agent fédéral, je ferais pareil. Faut bien arrondir les fins de mois, hein ? C’est pas en étant payé à coups de lance-pierre que tu vas pouvoir te payer tes douze grammes de coke par jour. Ah, on m’a dit que Truman Capote était là, mais déguisé.

— En quoi ?

— Bah chais pas trop. En cardinal de la ligue Évangéliste ou en Fu Manchu. Il adore se faire passer pour Fu Manchu, ce mélange d’exotisme et de cruauté lui sied à ravir. Tiens regarde là-bas, le chinetoque, ça pourrait bien être lui. On parie ? 500 $ ? Tope-là ! Et la fille là-bas en jumpsuit jaune... Tu sais qui c’est ?

— Beuhhhh...

— Elle s’appelle Maxayn. Très jolis seins. Fais gaffe elle est mariée.

Effectivement, son mari s’appelle Andre Lewis. En 1972, ils enregistrent un premier album simplement titré Maxayn.

C’est un classique. Il a pour première particularité de proposer deux covers des Stones, et pas des moindres puisqu’il s’agit de «Gimme Shelter» en B et de «You Can’t Always Get What You Want» en A. Et pour deuxième particularité de mixer le rock des blancs avec la Soul des blacks, alors ça donne des résultats étonnants. Comme Maxayn et ses amis injectent de la Soul dans un son déjà bien en place, ces hits des Stones montent encore d’un cran, ça groove in the face, à la puissance pure et dans «You Can’t Always Get What You Want», la descente de basse va et vient entre tes reins, alors les couplets magiques n’en swinguent que de plus belle. Marlo Henderson joue son bassmatic en contretemps, il est le roi de monde. Leur «Gimme Shelter» est différent de celui de Merry Clayton. Ils le travaillent à leur façon qui est plus épaisse, Maxayn est à l’aise avec le groove de la Stonesy, elle en fait un heavy groove avec du tikitik de keys à contre-emploi, elle arrache bien son Gimme du sol, elle le fait à la force du poignet, c’est très puissant, elle screame son ass off et fourbit un vrai modèle de Black Power. Elle frise l’hystérie. L’autre gros cut de l’album est le «Tryin’ For Days» d’ouverture de balda. Le mari Andre Lewis est un sacré funkster, un compagnon idéal pour Maxayn qui shake bien son petit funky butt. Wow, elle persiste et signe !

L’année suivante paraît l’excellent Mindful. Ils proposent en fait un heavy funk très influencé par Sly Stone, comme l’indique d’ailleurs le titre «Moan To The Music». Ils alternent les cuts de Soul funk ambitieuse avec des balladifs souples et languides qui sonnent comme de puissantes proliférations harmoniques («Stone Crazy»). Ils bouclent leur balda avec un «Tellin’ You» extrêmement élégant, un authentique shoot de Soul-blues. Le guitariste Marlo Henderson fait des merveilles et la petite qu’on entend derrière n’est autre que Pat Arnorld, alors t’as qu’à voir. Ils repartent de plus belle en B avec «Feelin’», nouvelle giclée de funk moderne à la Sly, ils y multiplient les cassures de rythme et les difficultés. On se retrouve une fois de plus avec un album parfait dans les pattes, ce que vient encore confirmer «Check Out Your Mind», un slow groove de funk qui se fourvoie bien sous le boisseau. Et puis les balladifs sont de vraies splendeurs («The Answer» et «I Want To Rest My Mind»). Ils restent au même niveau d’excellence jusqu’au bout du «Travelin’», un slow space groove d’inspiration maximale.

Le dernier album de Maxayn s’appelle Bail Out For Fun. Au dos de la pochette, on les voit sauter en l’air tous les quatre. Cette fois le guitariste s’appelle Hank Redd. On l’entend gratter son petit funk insidieux sur «Life Is What You Make It». C’est encore une fois du funk à la Sly. Funky flavor ! Andre est là, lui aussi, l’homme à tout faire (moog, bass & drums). Leur funk est d’une grande délicatesse, une vraie dentelle de Calais. C’est Hank Redd qui joue du sax dans «Moonfunk». Il casse bien la baraque, l’Hank. Le hit de l’album se planque en B : «Trying For Days». C’est en fait un big shoot de r’n’b bien syncopé par ces rois du funky bootin’. Ils sont aussi bons que Sly, leur groove de basse se glisse sous la peau. Ce Trying sonne comme une fantastique extension du domaine de la lutte ouvrière. Ils font en plus durer le plaisir ad vitam æternam. Ces gens là ne lésinent pas sur les pelletées de charbon. Ils finissent avec un «Everything Begins With You» de rêve éveillé, une merveilleuse prestation du couple Lewis, Andre & Maxayn. Ils se lovent dans le doux du groove et nous emmènent séjourner le temps d’un cut au paradis.

Signé : Cazengler, maxillaire

Maxayn. Maxayn. Capricorn Records 1972

Maxayn. Mindful. Capricorn Records 1973

Maxayn. Bail Out For Fun. Capricorn Records 1974

Inside the goldmine - Maxayn fait le max

ROCKABILLY RULES !

N’oubliez jamais que toutes les règles sont faites pour être contournées, dépassées, chamboulées, piétinées, car l’important avant tout c’est d’avoir un cœur fidèle et rebelle !

706 UNION AVENUE

THE MEMPHIS BLUES CREAM

( Around the Shack & Yokatta Records / ATSR CD 005 / Décembre 2022 )

Jake Calypso : vocals, guitar / Earl ‘’ The Pearl’’ Banks : guitar / Vince Johnson : harmonica / Rodney Polk : drums / Gunnar Samson : piano / Stephane Bihan : upright bass , saxophone, Harmonica.

Lors d’un concert au 3B de Troyes Jake Calypso de retour de son premier voyage dans le Sud des Etats-Unis me disait son rêve de vivre là-bas le restant de sa vie et d’être enterré dans cette terre où reposent les premiers bluesmen, souhaitons que la dernière partie de ce rêve ne se réalise pas avant longtemps. Les partisans racialistes du white rockabilly ne m’ont jamais convaincu, étonnant comme l’on peut être insensible à cette veine de sang noir qui irrigue le rock‘n’roll. Le delta du Mississippi s’ouvre sur un autre beaucoup plus large celui de la musique populaire américaine qui roule dans ses nombreux bras qui s’entrecroisent des influences diverses venues et d’Europe, et d’Afrique et d’Amérique.

Cet album de Jake Calypso est un retour aux sources. Pas aussi difficiles à localiser que celles du Nil. L’adresse est connue, votre GPS vous y mènera sans problème, c’est à Memphis, Tennessee, 706 Union Avenue. C’est-là où en janvier 1950 Sam Phillips ouvrit son studio. Quatre ans ans plus tard un petit chat des collines, pas n’importe lequel, l’Hillbilly Cat Elvis Presley, s’en vint enregistrer quelques faces qui allaient révolutionner le monde. L’on a dit que Sam Phillips a inventé le rock’n’roll, c’est aussi faux que de prétendre que Christophe Colomb a découvert l’Amérique, l’on oublie souvent d’ajouter que s’il a ouvert son micro à de jeunes blancs-becs il était aussi talent-scout pour les disques Chess qui commercialisaient les artistes de blues, noirs comme il se devait. Le seul regret que Sam Phillips a exprimé bien après avoir vendu son studio c’est que débordé par la folle vague initiée par Elvis, Carl Perkins et Jerry Lou, il avait à l’époque délaissé les enregistrements des chanteurs noirs…

Pour la pochette le lecteur se reportera à notre livraison 573 du 03 / 11 / 2022 pour lire la splendide chronique hommagiale du Cat Zengler - la plus belle qui ait été écrite à la disparition du killer - dans laquelle sont passés en revue quelques disques de Jerry Lee Lewis dont le fameux Rock & Roll Time.

Dernière précision d’importance : avant d’écouter bien se souvenir que les musiciens regroupés autour de Jake Calypso n’avaient jamais joué ensemble avant ces enregistrements…

Bear cat : surprise, ça déboule sur vous alors que vous vous attendez à quelque chose de sauvage, mais là c’est du wild de chez wild, cette batterie qui transbahute des tonnes pesantes de miel empoisonné et tout le reste de la bande qui vous griffe le dos sans pitié. L’original est de Rufus Thomas, n’allez pas chercher pourquoi l’on retrouve son nom dans l’aventure Sun et Stax. Tiger man : après l’ours le tigre, l’on reste entre bêtes indociles, Rufus Thomas s’est d’ailleurs empressé d’enregistrer ce morceau signé par Joey Hill Louis, certes l’on retrouve le rythme chaloupé de base du blues mais l’on est en pleine tempête force 10, z’avaient dû avaler un alligator avant d’entrer dans le studio, mention spéciale pour Gunnar Samsom et son piano diabolique qui ne s’en laisse pas conter par le vacarme de ses acolytes, quant à l’oiseau Loison, vous connaissez sa prédilection pour les tapages nocturnes, l’est aussi à l’aise là-dedans que les quatre cavaliers dans l’apocalypse. Red hot : les amateurs connaissent, mais c’est une version basée sur l’original de Billy Emerson, vous pouvez être victime d’une interrogation métaphysique, sommes-nous dans un bastringue renommé ou un juke perdu, la réponse n'a aucune importance, l’est sûr que ça chavire dur, une grande fête nègre dionysiaque dont on a hélas perdu le secret depuis quelques décennies. Runnin’ around : je ne sais pourquoi l’on a souvent qualifié le style de Sleepy John Estes de geignard, Calypso se joue de cette réputation, l’a un vocal qui s’amuse à bouter le feu intonnatif, une véritable pièce de théâtre, le monologue du fou qui mord la vie à pleine dents, l’est méchamment secondé par Earl Banks à la guitare écarlate et Vince Johnson qui pousse son harmonica comme l’on enfonce un couteau dans le ventre d’un gars qui ne vous revient pas. Baby I’m coming home : ils avouent leur faute dans les notes, ils sont plus que pardonnés, normalement ils auraient dû nous le faire en mambo, ils ont oublié, faut dire qu’avec cette section rythmique qui transbahute des armoires à travers l’appartement, ils se sont laissé aller à une espèce de grand capharnaüm sonore, un tel remue-ménage que vous ne savez plus où poser le pied pour danser, mais quel régal ! I gonna murder my baby : un programme alléchant que son auteur Pat Hare se hâta de réaliser dans la vraie vie, nos musicos vous restituent la scène à merveille, vous croyez y assister en direct, vous tartine une épaisse couche de blues funèbre bien balancé sur laquelle chacun se laisse déborder par ses penchants les plus pervers, à écouter comment chacun s’implique dans la scène vous comprenez que l’espèce humaine est vraiment prédatrice, mélodrame en direct, grosse caisse de bateleur et tous les instruments tremblent à foison, c’est beau et grand-guignolesque, un art consommé du grotesque ainsi que l’entendait Edgar Poe.

Last time : beaucoup plus carré et bien enlevé, la voix de Calypso traîne de temps en temps sur les syllabes pour mieux repartir en sprint de jaguar, le piano et l’harmo se tirent la bourre, vous mènent la patache à un train d’enfer, ne vous disputez pas pour savoir qui arrivera le premier, c’est Stéphane Lebihan qui tient le morceau entre ses mains, c’est sa big mama qui cavalcade en tête du début à la fin, il trace le chemin pour tout le monde. Baker shop boogie : de ce temps-là les bluesmen étaient rarement des anges alors ne soyez pas étonnés si vous ressentez une certaine violence pour ne pas dire une brutalité prononcée dans cette huitième piste. Vous plongent dans l’ambiance tout de suite, la batterie halète comme une locomotive, l’harmo vous déchire les oreilles à tous les tours de roue, Calypso hurle tout son soul comme s’il courait sur les toits des wagons et le restant de l’équipe vous précipite dans le pétrin. Ne faites pas les fines bouches, ce pain-là vous ne le mangerez pas vous le dévorerez à pleines dents. Love my baby : guitare fine et tambourinade exaltée, l’est sûr que le phrasé et la rythmique rappellent Mystery Train, normal les deux morceaux sont de Junior Parker, la racine noire du rockabilly n’a jamais été aussi évidente, le Jake parfaitement à l’aise, l’ancien membre de Mystery Train se retrouve chez lui, alors les copains lui font un accompagnement aux petits oignons qui piquent et brûlent. Come back baby : Calypso devant et la bande qui suit, on ne risque pas de l’oublier, L’Oiseau revient, aussi ils reprennent derrière avec encore davantage de rage, Thierry Tillier des Hot Chickens met en marche la machine à laver non électrique, ce n’est pas la bougie du sapeur mais le boogie des tapeurs, vous avez envie que la baby ne revienne pas de sitôt rien que pour le plaisir que procure cette attente. Sweet home Chicago : le morceau précédent n’était qu’un canter d’entraînement, car attention l’on donne ici dans le mythique, le nom de Robert Johnson reste collé à ce morceau, alors ils y vont à fond, que le grand-père putatif n’ait pas à rougir d’eux, par contre sûr que ses os se sont entrechoqués dans sa tombe, ça swingue à mort, offrent tout ce qu’ils ont le bouquet de fleurs avec le revolver dedans, c’est maintenant que votre cœur tressaille, il ne reste plus qu’un morceau et tout s’est déroulé si vite avec un tel brio que vous n’avez pas vu le temps passer perdu au milieu de cette tourmente. Boogie in the park : l’on retrouve un titre de Joey Hill Louis, harmoniciste, batteur et guitariste renommé pour son heavy tune, autant dire un beau challenge pour nos impétrants qui se surpassent. Ce n’est pas très long mais ils ont laissé la gomme sur la chaussée des géants.

Un disque de blues qui ne hulule pas le malheur du monde, vous refile une pêche extraordinaire, et remet même les pendules du blues à l’heure. Un groupe de guys survoltés qui ont refusé les poncifs et les idées toutes faites. Ne criez pas au scandale, Earl ‘’The Pearl’’ Banks en a vu d’autres, du haut de ses quatre-vingt-six ans, l’a tout vu, tout connu, des débuts du Sun Studio, à Beale Steet, l’a joué avec Joey Hill Lois et BB King et n‘a pas hésité une seconde à se joindre à cette Memphis Blues Cream réunie autour de Jake Calypso. Les vieux renards reniflent de loin les fromages alléchants.

Dans notre précédente livraison Jake Calypso était avec les Hot Chickens pour It’s Time to Rock Again, et cette fois ci- c’était It’s Time to Blues again. Entre nous soit dit, c’est le même esprit.

Qui a dit que le bleu était une couleur froide ?

Damie Chad.

*

Une chronique d’un genre nouveau, un peu, toute proportion gardée ce que Karl Marx et Friedrich Engels avaient initié avec leur Critique de la critique critique contre Bruno Bauer et consorts, cet acharnement critique était une manière de dévoyer le chemin de pensée idéaliste de la critique de la raison pure kantienne en faveur d’une analyse de plus en plus serrée et précise du rapport que les hommes entretiennent successivement avec la réalité vivante du monde.

Disons qu’ici nous nous intéresserons avec ce que l’on pourrait dénommer la réalité mortelle du monde. Nous avons été subjugués par la force de LA MORT APPELLE TOUS LES VIVANTS du dernier album de BARABBAS, voir notre chronique 578 du 08 / 12 / 2022.

Ce CD a fait quelque bruit dans tous les sens du terme. Question phonation nous ne pouvons rien pour vous, nous vous renvoyons à vos chères oreilles, par contre nous allons explorer quelques articles relatifs à cet opus magnus.

In ROCK HARD ( # 237 / Dec 2022 )