KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 420

A ROCKLIT PRODUCTION

23 / 05 / 2019

|

SAM PHILLIPS / MiIKE WILHELM NAKHT / CRITTERS / PANIK LTDC RAT TAT TAT TAT / DIG IT ! / WASSUP ROCKER ? |

Uncle Sam

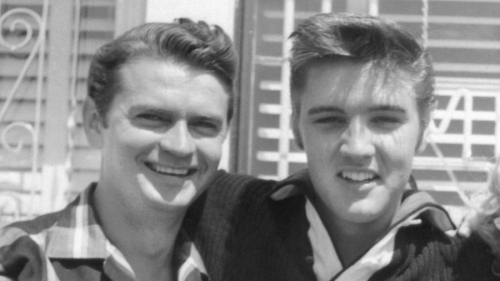

Quelque part au fond d’une humble cellule cistercienne, le moine Guralnick se livre corps et âme aux affres des vertiges de l’abnégation maximaliste. Il n’est plus que l’ombre de lui-même, mais son esprit ronfle comme le turbo-réacteur d’une centrale atomique. Il a déjà consacré dix années de sa féroce dévotion à Saint-Elvis dont il relate la geste en deux tomes, avec la minutie d’un apothicaire et l’acuité introspective d’un confesseur. Par son côté pénétrant, le verbe du moine Guralnick frise parfois le blasphème. Ses pairs comme ses lecteurs se demandent parfois jusqu’où le moine Guralnick peut aller trop loin.

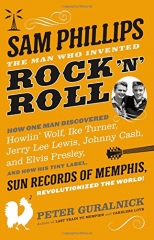

Du haut d’une chaire en bois sculpté, Cowboy Jack Clement déclara un jour : «Si Elvis est une star, alors Sam Phillips est une superstar !» Cette sentence teinta tant et tant aux oreilles du moine Guralnick qu’il décida voici quelques années de se jeter à nouveau corps et âme dans l’étude de la vie d’un Saint. Il s’agissait bien sûr de Saint-Uncle Sam. Ce qui nous vaut un copieux volume, capable de caler la plus branlante des armoires normandes. L’objet vaut le coup d’œil : plus haut que large, râblé, court sur pattes, bien ramassé, aussi orange que le logo d’une entreprise de travaux publics, une vraie bible de sinécure !

Le moine Guralnick nous brosse dans cette saga le portrait d’un homme qui échappe définitivement aux normes. Il le rencontre pour la première fois lors d’une inondation et le compare à un prophète de l’Ancien Testament, à cause de son aspect et de sa façon de s’exprimer. Le moine Guralnick apprend ensuite que la famille Phillips accueillait sous son toit les nécessiteux. Quoi que vous puissiez désirer, nourriture, vêtements, abri, affection ou amour, les parents d’Uncle Sam vous laissent entrer chez eux. Ils recueillent notamment Silas Payne, un vieux métayer noir devenu aveugle des suites de la syphilis. Le vieillard est un génie du poulailler qui, même aveugle, sait compter les poules sans se tromper. Adopté par la famille, Silas Paye devint Uncle Silas. Il baptise chacune des poules, elles sont des centaines, chante des chansons et raconte au jeune Uncle Sam une Afrique qu’il n’a jamais connue. Il vivra chez les Phillips jusqu’à sa mort. C’est auprès de lui qu’Uncle Sam découvre la liberté émotionnelle et cette incroyable générosité que savent prodiguer les plus pauvres parmi les pauvres. Ces valeurs intéressent au plus haut point l’Uncle Sam en herbe.

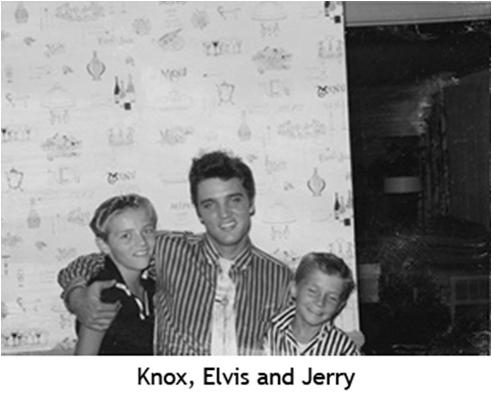

Dès le début du récit, on voit Sam Phillips enseigner à ses fils Jerry et Knox l’importance de devenir soi-même, la nécessité de devenir rebelle sans basculer dans la marginalité, de toujours choisir l’individualisme plutôt que le conformisme. C’est son crédo : «You don’t need to be an outcast to be a rebel !» Il dit aussi un jour au moine Guralnick : «Ne laissez jamais la célébrité et la richesse interférer avec ce que vous ressentez au fond de vous, moine Peter, si vous vous savez créatif.»

À l’aube de l’ère du 706, Uncle Sam en bave des ronds de chapeau. Pas seulement au plan économique. Comme Uncle Sam reçoit des nègres dans son studio, les voisins blancs lui font des remarques perfides - Everybody laughed at me - L’humour trash des rednecks dégénérés peut aller très loin, si loin vers l’horizon : «Oh tu sens bon aujourd’hui, Sam. Comme si t’avais pas traîné avec cette bande de nègres.» Il en faut bien davantage pour détourner Uncle Sam de son objectif. En attendant, il se tape son assistante Marion Keisker qui lui est tellement dévouée qu’elle dit être son esclave, une expression d’usage courant dans cette partie du monde. L’autre personnage clé de cette époque, c’est bien sûr l’immense Dewey Phillips, le prince de l’inconvenance, le faramineux animateur de l’émission Red Hot & Blue que tous les branchouillards éclairés de Memphis écoutent, comme on écoutait le Pop Club au temps de José Arthur.

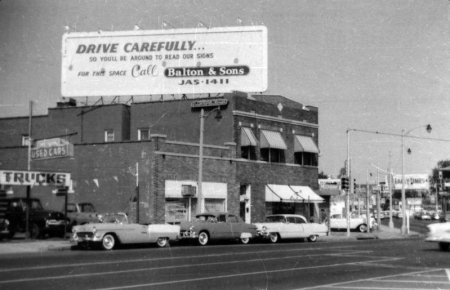

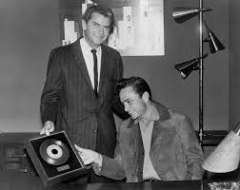

Dans la période qui précède la création de Sun Records, Uncle Sam doit travailler avec Leonard Chess et les frères Bihari, mais il comprend très vite qu’il ne fonctionne pas de la même façon. Les Bihari jouent un double jeu qui ne lui plaît pas, et Leonard Chess ne tient pas sa parole. Pour Uncle Sam, business et honnêteté sont deux mamelles libidinales indissociables. Pire encore : il découvre que Leonard le renard s’intéresse plus à l’excitment qu’au feel. Uncle Sam ne vit que pour le feel et voilà toute la différence. Tout le Sun System se situe là. Quand il dit au pauvre Malcolm Yelvington venu auditionner que sa country music ne l’intéresse pas, Malcolm lui demande ce qu’il cherche et Uncle Sam lui répond qu’il ne sait pas. Il saura quand il aura trouvé. On appelle ça une démarche intuitive. Il est en outre convaincu que la clé du mystère réside dans la connexion entre les races, il sait qu’il existe une relation spirituelle entre les blancs et les noirs, un héritage culturel qu’ils partagent depuis la nuit des temps du Tennessee. En attendant de trouver ce qu’il cherche, Uncle Sam se morfond dans son petit bouclard du 706 : «Ahhhhh, si seulement je pouvais trouver un blanc qui sonne comme un nègre et qui a le Negro feel, je pourrais devenir millionnaire !» S’il est venu s’installer à Memphis, la raison est simple. Il nourrit une conviction : cette ville regorge de talents qui n’attendent qu’une seule chose. Quoi ? Qu’on les découvre. Oh no no no, ce n’est pas une théorie de tour d’ivoire, c’est the goddamn truth ! Mais il lui faut un capital. Il va réussir à le constituer en vendant le contrat d’Elvis pour 40 000 $. Uncle Sam devient avec ce coup-là le Clausewitz du rock.

Quand il commence à travailler avec tous ces petits rockers blancs, il est convaincu qu’il tient la solution. Il a tout essayé auparavant, le hillbilly, le blues, le R&B, mais ça ne vend pas. Sun ne fait que survivre. Pénible situation. Uncle Sam sent bien que cette nouvelle musique que le Billboard qualifie de rockabilly va exploser dans le monde entier - This revolutionary music that combined raw gutbucket feel with an almost apostolic sense of exuberance and joy (Cette musique révolutionnaire qui combine le raw du slap avec une exubérance quasiment apostolique) - Aux yeux d’Uncle Sam, cette musique incarne l’essence du futur, la puissance du progrès, l’ivresse du défi, tout ce en quoi il croit mordicus cubitus. Sun Records devient vite une vraie usine. Tout repose sur la confiance qu’Uncle Sam a en lui. Eh oui, cette écurie de stars n’est en réalité qu’une petite boutique, a one-man operation. Uncle Sam encourage, enregistre, produit, diffuse, vend, promeut, il est partout. Les gens qui le voient parlent non seulement de l’intensité de sa ferveur mais aussi du vif argent de son regard. Uncle Sam est hanté par le wild sound du rockabilly, un mot qu’il déteste. L’intensité de son regard est telle qu’elle fout la trouille aux gens ! Jack Clement, du haut de sa chaire en bois sculpté dit même que «le cœur du génie de Sam était de savoir inciter les artistes à vouloir lui plaire». Ce bon Jack Clement dit aussi qu’Uncle Sam est le mec le plus dynamique qu’il ait jamais croisé dans sa vie. «There’s nobody like Sam. Il fout vraiment la trouille aux gens.»

Uncle Sam réalise soudain que le rock’n’roll peut changer le monde, grâce au défi qu’il incarne, grâce à sa liberté émotionnelle, grâce à son essence spirituelle. Il s’enflamme très vite : «Chacun des artistes qui est entré dans mon studio portait un lui une sorte croyance en Dieu, qu’il en fut conscient ou pas, qu’il l’ait exprimée ou pas, mais ils ont tous fini par me la révéler dans la façon dont ils faisaient ce qu’il faisaient.» Eh oui, pour Uncle Sam, tout cela relève de l’essence même de la spiritualité. C’est avec l’explosion de Jerry Lee dans le petit studio du 706 qu’Uncle Sam mesure l’incalculable portée de sa vision, car au commencement était non pas le Verbe, mais un tout petit laboratoire du son qui aurait su mettre le paquet sur la spontanéité plutôt que sur la perfection - A minimum of polish and a maximum of spontaneity.

Uncle Sam est un mec sérieux. Il s’angoisse facilement et un jour son médecin Henry Moskowitz lui conseille de boire un verre ou deux de temps en temps, juste pour calmer la tension intellectuelle. Relax ! Uncle Sam n’y avait jamais pensé. Il suit le conseil du bon docteur et se met à siffler des verre de whisky avec du lait. Il est ravi de constater que ça le relaxe et il est d’autant plus ravi qu’il se découvre un nouveau rayon d’ouverture d’esprit.

Lorsque Carl Perkins et Johnny Cash le trahissent en allant signer en cachette chez Columbia, Uncle Sam encaisse bien le coup. Il commence par éviter de s’apitoyer sur lui-même et se dit que la vie lui va lui réserver d’autres belles surprises. Alors here we go ! Depuis toujours, il croit dur comme fer au pouvoir de la pensée positive - the power of positive thinking - Au fond, il se dit que les pauvres Carl et Cash se font rouler par «a bunch of bullshitters talking big money» (une bande de baratineurs à la mormoille qui promettent monts et merveilles). Même chose avec Roy Orbison, lui aussi attiré par les sirènes de la bonne fortune. Mais avec Roy, c’est encore un autre problème : Roy est un perfectionniste et le perfectionnisme terrifie Uncle Sam.

Et puis à un moment donné, il finit par perdre confiance dans ses deux mamelles, le business du disque et le défi que constitue la gestion d’un label indépendant. Il voit venir les rouleaux compresseurs. Il voit venir l’emprise du very big business sur le marché du disque et le danger que ça représente pour le processus créatif. Uncle Sam décroche. Il se met à boire. Ça le relaxe. Il adore ça. Avec son gros nez rouge, il s’intéresse à l’actualité et admire Fidel Castro, c’est un héros, un révolutionnaire digne de la Révolution Américaine. L’épisode de la Baie des Cochons le choque par son côté stupide : comment ont-ils osé s’attaquer à un homme comme Castro qui défend les intérêts de son peuple ? Au plan personnel, Uncle Sam fait exactement comme bon lui semble. Il reste marié avec Becky, mais vit avec Sally. Jamais d’explications. C’est comme ça et c’est pas autrement. Si t’es pas content, c’est la même chose. He doesn’t give a fuck, comme on dit dans la région. Il se fout éperdument de ce que pensent les autres. Vers la fin de sa vie, Uncle Sam se met à prêcher des heures entières, avec ses cheveux et sa barbe rouge. Il se livre à ce que Jack Kerouac appelle the spontaneous bop prosody, ce qu’Uncle Sam appelle le free spirit.

Il accepte de tourner un docu avec Morgan Neville. Le plan de Morgan est de laisser Sam talk himself out, c’est-à-dire parler jusqu’à plus soif. Mais dans la vie de tous les jours, c’est exactement la même chose. Certains soirs, Uncle Sam convoque la famille, Jerry, Knox, Sally et leur enseigne les aspects psychologiques du business. Jerry n’en peut plus : «Ça devient ridicule, on est assis là pendant dix heures à l’écouter parler.» Uncle Sam place désormais toute sa foi dans le Verbe, non seulement pour modifier la structure des molécules et déplacer des montagnes, mais aussi pour ramener Jésus et le Rock And Roll Hall Of Fame à Memphis. Il s’épuise en vain. Le Hall reste à Cleveland et Uncle Sam ne pardonnera jamais à Ahmet Ertegün d’avoir influé pour le choix de Cleveland alors que de toute évidence, le choix de Memphis s’imposait.

Le chemin de croix de Saint-Uncle Sam est jalonné de pierres blanches, c’est-à-dire de rencontres toutes plus spectaculaires les unes que les autres. Sans Uncle Sam, pas de rock, pas de rien. On en serait restés à Perry Como. C’est aussi simple que ça. B.B. King est l’un des premiers à entrer dans le studio d’Uncle Sam, mais il joue dans un style trop prévisible, même s’il tape dans le wonderful old Mississippi feel. Mauvaise pioche, car B.B. est le cousin de Bukka White, sans doute plus intéressant. Par contre, l’exubérance de Joe Hill Louis parle plus à Uncle Sam - Let’s go hey Caldonia ! - oui, le pouvoir hypnotique de ce boogie lui plaît infiniment, il dévore des yeux un Joe Hill Louis qui se met en transe - crude, raw, perfect in its imperfection - Uncle Sam envoie l’enregistrement de «Boogie In The Park» à Jules Bihari, mais comme personne n’a signé de contrat, Bihari dit à Uncle Sam qu’il n’y a pas de deal donc il n’y a rien. Uncle Sam est tellement choqué par cette arnaque de bas étage, par cet ignoble degré de bassesse, par l’horreur de cette infamie qu’il songe à monter un label. En attendant de prendre une décision, il découvre Roscoe Gordon qui selon lui, ne joue ni du blues, ni de la pop, ni du rock - So we’re gonna call it Roscoe’s Rhythm, lui dit Uncle Sam, qui hennit d’enthousiasme comme un étalon sauvage.

Un beau jour Leonard le renard débarque à Memphis. Il flashe sur Uncle Sam et son studio. Il voit tout de suite le blé qu’il peut tirer d’un partenariat et lui propose un deal à 50/50 à la tope-là mon gars. Le premier cut qu’Uncle Sam lui envoie par la poste, c’est le fameux «Rocket 88» d’Ike Turner, qu’on dit être le premier disque de rock’n’roll. Grâce à ce coup fumant, Leonard le renard va se faire des couilles de veau d’or. Pas Uncle Sam.

Et donc enter Ike, qui vient de Clarksdale. Ike fait un carton dans le petit studio d’Uncle Sam, debout derrière son Wurlitzer et tapant comme un brute sur ses touches. Et comme l’ampli guitare est crevé, le son sort en fuzz. Dans la cabine de contrôle Uncle Sam exulte. Il saute en l’air. Cet Ike que les gens n’aiment pas va rester l’un des plus grands admirateurs d’Uncle Sam, et ce jusqu’à la fin, comme on peut le voir dans le film de Dick Pearce, On The Road To Memphis. On voit en effet entrer dans le champ un Ike dressed to kill en pantalon jaune et chemise mauve et quand Uncle Sam légèrement déstabilisé par un échange musclé lui demande : «Do you love me ?», Ike lui répond sans ambages : «You know I love you. Ain’t gonna never change.»

Après Ike, un autre géant se pointe au 706 : Wolf. Et son guitariste Willie Johnson, cherubic face and haunted eyes, qui semble jouer sur deux guitares à la fois - The dirtiest sound you could ever imagine - Uncle Sam frétille comme un saumon en rut. À ses yeux, Wolf est l’artiste définitif, «he sang with his damn soul». Wolf emprunte son howl au blue yodel de Jimmie Rodgers, mais aussi à Tommy Johnson, le bluesman de Crystal Spings, Mississippi, qui ponctuait son blues de worldless falsetto ululations. Avec Wolf, Uncle Sam trouve enfin ce qu’il cherchait : something different - The most different record I ever heard - Aux yeux d’Uncle Sam, si on ne fait pas quelque chose de différent, on ne fait rien. Quand Wolf part à Chicago en 1954 au volant d’un pick-up de 4 000 $, avec en poche les 3 900 $ tirés de la vente de la ferme que lui avait laissée son grand-père, Uncle Sam verse des larmes de sang - Wolf aurait amené une autre approche du rock’n’roll, l’équivalent d’Elvis - Et il ajoute : «J’ai eu beaucoup de chance, mais je regrette d’avoir perdu Wolf. Ça paraît dingue de dire ça, mais c’est un fait. Personne n’a pris autant de plaisir que moi dans la musique de Wolf.»

Puis il flashe comme un psychopathe sur Harmonica Frank, a beautiful hobo, short, fat, very abstract. Uncle Sam dit de lui qu’il avait une extraordinaire largesse d’esprit - He had the greatest mind of his own - Et ajoute que ceux que Kerouac appelait les clochards célestes ont par nature l’esprit beaucoup plus ouvert que la moyenne des gens - and that fascinated me from the beginning - Le problème, c’est qu’Harmonica Frank est dur à vendre. Pourquoi ? Parce qu’il faut le voir jouer. C’est un visual act, il chante avec un harmo dans sa bouche, a very fascinating character et Uncle Sam dit qu’on ne gaspille pas les fascinating characters.

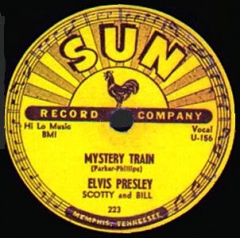

Bon, Uncle Sam renâcle à monter son label. Il sait que ça va lui bouffer du temps, alors que seule la partie créative du process l’intéresse. Certainement pas la compta. Un jour Sleepy John Estes débarque au 706. Il est aveugle depuis deux ans et vient de s’acheter un dentier. Il commence à chanter et comme son dentier le gêne, il le jette à travers la pièce. Paf ! Ça frappe beaucoup Uncle Sam qui adore les gens authentiques. Alors il lui demande de ramasser son dentier et lui dit : «Save them teeth, you might have a girlfriend that you want to see» (Ramassez votre dentier, ça peut vous servir pour draguer une copine).» Malheureusement, Uncle Sam ne parvient pas à vendre Sleepy John Estes. Cet enregistrement qu’il considère comme priceless ne sortira que trente ans plus tard, en Angleterre. Voilà où réside le génie d’Uncle Sam : dans le temps qu’il accorde à tous ces artistes extraordinaires. Et c’est loin, très très loin d’être fini. Rufus Thomas passe aussi au 706 pour enregistrer le fameux «Bear Cat», pompé sur le «Hound Dog» de Big Mama Thornton, ce qui vaudra à Uncle Sam un procès intenté par Don Robey, le propriétaire du hit. Ah et puis tiens, voilà Elvis. Première session et découverte d’un son nouveau avec un Uncle Sam qui depuis la cabine lance aux apprentis sorciers : «Try to find a place to, start and do it again !» - Et vlan, c’est «That’s Alright Mama» en une prise, sans studio tricks - There was just the purity of the music - Après cette session qu’il faut bien qualifier d’historique, quand Elvis, Scotty et Bill sont repartis chez eux, Uncle Sam reste seul au 706 pour savourer ce moment. Il vient de découvrir un continent. Mais à la différence de cet abruti de Christophe Colomb, Uncle Sam ne fera pas de mal aux gens, bien au contraire. Le sommet de sa collaboration avec Elvis sera «Mystery Train» : à la fin, on entend Elvis éclater de rire. Il croyait que la prise était finie, mais non, la bande tournait - It was in Sam’s mind the very essence of perfect imperfection (dans l’esprit de Sam, on avait là l’essence de la parfaite imperfection).

Uncle Sam vend donc Elvis pour sauver Sun, mais il ne peut pas schmoquer le Colonel. D’ailleurs, il l’appelle Tom, et non Colonel, et n’a absolument aucun respect pour ce porc qui l’a insulté en insinuant qu’Elvis n’aurait jamais connu le succès s’il était resté sur un petit label comme Sun. Uncle Sam a vu en outre Parker phagocyter le pauvre Bob Neal et réussir à récupérer le management d’Elvis. Uncle Sam a une sainte horreur des manigances. Alors on imagine sa tête quand il entend dire, bien des mois avant la vente effective du contrat, qu’Elvis est à vendre. Oh, une simple rumeur ! Mais ça le rend fou, car ça met sa boîte en danger. Alors il tape du poing sur la table et appelle Bob Neal pour lui demander des comptes. Il explique à ce con de Bob que cette rumeur est non seulement en train de couler Sun, mais pire encore, elle met sa vie en danger, you’re messing with my life. Il atteint un niveau de colère homérique : «That has got to stop !» (Il faut arrêter ça immédiatement). Mais c’est trop tard.

C’est là qu’il comprend qu’il doit vendre. Il doit passer par cette ordure de Colonel et ça le débecte, il ne supporte pas qu’on l’oblige à agir contre son gré, mais en même temps, la froideur de son intelligence lui commande d’agir et de vendre. Le génie d’Uncle Sam consiste à transformer une situation éminemment périlleuse (les manigances du Colonel dans son dos) en remise à plat financière, celle qui va lui permettre de continuer à découvrir des artistes différents en toute liberté, dans la joie de Sun et dans la bonne humeur du power suprême. Ce dont sont manifestement privés RCA et le Colonel. Quand Uncle Sam entend le premier single d’Elvis sur RCA, le fameux «Heartbreak Hotel», il grommelle - It was just too goddamn slow for a rhythm man - Et ajoute que ça sonne comme a morbid mess. Uncle Sam dit et redit à Steve Sholes, le mec qui a financé le rachat du contrat d’Elvis : «N’essayez pas de transformer Elvis en ce qu’il n’est pas. Ce serait une grave erreur que de vouloir en faire some damn country artist, ou n’importe quoi d’autre, si ça ne lui correspond pas. Just keep it as simple as possible.» Évidemment, ces pommes de terre vont faire tout le contraire et transformer un mec aussi parfait qu’Elvis en baudruche. Bien des années plus tard, Elvis invite Uncle Sam à venir le voir chanter à Las Vegas. Ils se retrouvent après le concert et Uncle Sam lui dit que «Memories» est une chanson qui plombe le set. Mais Elvis lui répond : «Mais Monsieur Phillips, j’adore cette chanson». Et bien sût il va continuer de la chanter. Et quand Uncle Sam déclare qu’Elvis est depuis Jésus le plus grand homme qu’on ait vu marcher sur terre, il est obligé de préciser : «Je ne parle pas de lui en tant qu’individu mais en tant qu’influence.»

Et puis voilà Carl Perkins. Uncle Sam entend tout de suite quelque chose dans sa voix There was some real push to the way this old lantern-jaws farm boy played and sang (Il y avait vraiment un truc puissant dans la façon dont jouait et chantait ce plouc à gueule de lanterne) - Il sonnait comme un hopped-up Hank Williams par la façon dont il sautait sur le râble de ses paroles. Mais Uncle Sam est encore plus éberlué par sa façon de gratter sa gratte, par les dancing little fills qu’il place entre deux hoquets spasmatiques, par la façon dont il alterne la chant et la guitare, avec un naturel qu’il n’a encore jamais vu chez les autres hillbillys. Uncle Sam est complètement fasciné par Carl’s coutagiously upbeat, shimmering hop style. Il dit à Carl qui rougit de fierté : «You’re my rocker now !» Sacré compliment, surtout après le départ d’Elvis. «Blue Suede Shoes» explose la boutique Sun. Les ventes atteignent les 865 000 copies durant le deuxième trimestre 1965. Au secours ! Ils ne sont que trois chez Sun, Uncle Sam, Marion et Sally - The world had turned upside down - Ils y passent les jours et les nuits, à faire les cartons, à taper les factures, l’enfer ! Pour Carl, Uncle Sam est un dieu : c’est lui qui lui paye ses premières fringues chez Lanski, puis sa première Cadillac. Mais quand il vient la chercher pour aller enregistrer sa première télé à New York, elle n’est pas prête. En attendant, Mr. Canepari lui propose une Chrysler Imperial huit places de 1953, «built like a railroad car», oui, solide comme un wagon de chemin de fer. Quand Dick Stuart s’endort au volant de la Chrysler, la bagnole fait quatre tonneaux et plonge droit dans un ravin. C’est la solidité de la Chrysler qui sauve la vie de Carl. Merci Mr. Canepari !

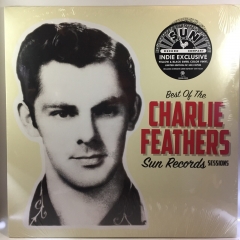

Mais comme chacun sait, Uncle Sam ne s’entend pas aussi bien avec tout le monde. Exemple, Charlie Feathers, the cream of the crop, un esprit incandescent basé à Shayden, Mississippi, pas loin d’Holy Springs. Un Charlie Feathers élevé au bluegrass de Bill Monroe et au cotton-patch blues, mais doté d’un sale caractère. Il ne croit personne. Il fatigue tout le monde. Uncle Sam n’en veut pas. Trop country.

Épisode beaucoup plus épineux : Johnny Cash. Aux yeux d’Uncle Sam, Johnny Cash n’est pas simplement un nouveau bon chanteur, c’est un chanteur différent - a singular one - Uncle Sam le fabrique littéralement. Il en fait une star. Le problème c’est que Johnny Cash se conduit comme la dernière des bordilles. Il signe en cachette un pré-contrat chez Columbia qui prend effet le jour où son contrat Sun s’achève. Méchante connerie. Johnny Cash ne sait même pas comment il va pouvoir annoncer la nouvelle à Monsieur Phillips, un homme auquel il doit tout, absolument tout, sa chemise, sa bagnole et sa femme. Sans Uncle Sam, Cash n’est rien. Sans Uncle Sam, Cash n’est qu’un con. Et ce con réussit l’exploit de lui faire un enfant dans le dos. Ah ils sont forts, les Walk the line ! Évidemment Uncle Sam entend parler de cette histoire de pré-contrat. Mais il refuse d’y croire. La rumeur persiste, véhiculée par les distributeurs. Même genre de rumeur que celle qui annonçait la vente du contrat d’Elvis. Mais si, il a déjà signé chez Columbia ! Uncle Sam n’y croit pas. Il fait confiance. Si c’était vrai, Johnny lui aurait dit. Et si c’est un problème d’argent, une augmentation du pourcentage des royalties, on règle ça d’homme à homme. Hélas, il finit par apprendre la vérité. Il appelle aussi sec ce con de Bob Neal qui est forcément au courant et lui dit qu’il arrive dans cinq minutes et qu’il veut voir Cash. Il voit Cash et lui balance, en le fixant dans le blanc des yeux : «Alors tu as signé avec un autre label ?» Et Cash répond, en fixant le sol : «Oh non, Monsieur Phillips, c’est pas vrai !» Uncle Sam est atterré. Il a des bulles au coin de la bouche. Cash lui ment ouvertement - The man was lying to him to his face - Il ment comme un arracheur de dents. Une authentique sous-merde. La reine des fiottes. Le pire résidu de fausse-couche qui ait jamais existé ici bas. Uncle Sam sait qu’il ment car il a mené l’enquête en se rendant à l’American Federation of Musicians à New York. Il sait que Cash a signé un agreement. Cash continue à nier. La scène est tellement atroce qu’on souffre avec Uncle Sam. L’air devient irrespirable. Le pauvre Uncle Sam rôtit en enfer à cause de cet homme en qui il plaçait toute sa confiance. Plus question d’écouter les disques d’un mec comme Cash.

Bien atteint malgré tout le power of positive thinking, Uncle Sam tente de redémarrer avec des gens comme Warren Smith et Sonny Burgess, mais la magie Sun en a pris un coup dans le casque. Bon, Uncle Sam trouve que Warren Smith dispose d’un potentiel illimité pour la country, donc c’est pas sa came. En plus, Smith n’est pas particulièrement bien apprécié par ses musiciens. Uncle Sam ajoute que Smith est le genre de mec qui a besoin d’être adulé. Mec compliqué. Par contre, c’est beaucoup plus simple avec Sonny Burgess qui ramène chez Sun un peu de ce mayhem qu’apprécie tant Uncle Sam. Il enregistre une version pourrie de «Red Headed Woman». Sonny veut la refaire mais Uncle Sam la trouve parfaite. Pareil avec le «Come On Little Mama» de Ray Harris, joué et chanté à la maniacal energy. Les paroles sont incompréhensibles et Uncle Sam adore ce genre de frichti éruptif. Roy Orbison ramène aussi sa fraise au 706 et comme il voit qu’Uncle Sam ne s’intéresse pas assez à lui, il quitte Sun dans la foulée de Carl Perkins et de Johnny Cash. Uncle Sam ne fait rien pour le retenir. Roy est trop parfait. C’est pas sa came. D’ailleurs, il avait confié à son nouveau lieutenant Jack Clement le soin d’enregistrer et de produire Roy Orbison. Clement voulait aussi produire Cash et Carl Perkins, mais Uncle Sam se les réservait.

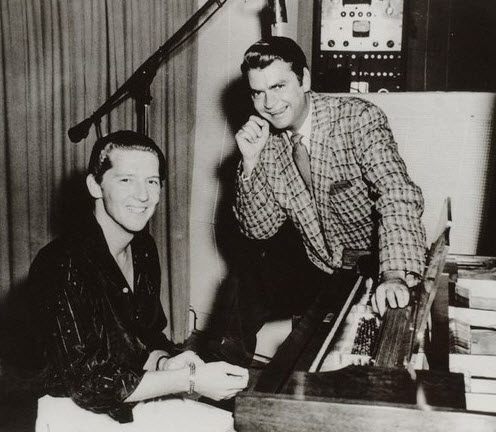

Un beau jour, Jerry Lee débarque chez Sun avec son père Elmo et annonce qu’il est le Chet Atkins du piano. Comme Uncle Sam est en déplacement, c’est Jack Clement qui l’auditionne. C’est même tellement bien qu’il l’enregistre. De retour au bercail, Uncle Sam écoute la bande et s’exclame : «Now I can sell that !» Il veut Jerry Lee au 706 aussi vite que possible. Il s’aperçoit très vite que Jerry Lee est le mec le plus talentueux qu’il ait rencontré. Pas le plus charismatique (c’est Elvis), pas le plus menteur (c’est Cash), pas le plus profond (c’est Wolf), mais le plus musical, celui qui shoote le plus de jus dans sa musique. Un type capable de s’approprier n’importe quelle chanson pour en faire du Jerry Lee. Uncle Sam n’a encore jamais rencontré un type doué d’une telle confiance en lui. Et tout explose avec l’enregistrement de «Whole Lotta Shakin’ Goin’ On», a breathtakingly iconic moment, J. M. Van Eaton et Roland Janes accompagnent ce démon de Jerry Lee, puis ils enregistrent l’encore plus faramineux «Great Balls Of Fire» composé par un nègre nommé Otis Blackwell. Jerry Lee monte à New York et débarque devant les caméras du Steve Allen Show et à la fin du set, il donne un violent coup de talon dans son banc de pianiste. Comme par réflexe, Steve Allen renvoie le banc d’un coup de pied sur scène. Godness Gracious ! «Whole Lotta» se vend à un million d’exemplaires. Jerry Lee explose Sun à son tour. Puis le scandale éclate à Londres et la carrière du pauvre Jerry Lee bat de l’aile. Uncle Sam fait partie de ceux qui prennent sa défense. Ses cachets passent de 10 000 $ à 250 $. Jerry Lee sait qu’il ne peut rien faire. Se jeter par terre et pleurer ? No way. Il reste Jerry Lee, the only one.

Avec Billy Lee Riley, Uncle Sam rencontre le même problème qu’avec Charlie Feathers : temperamental and difficult to work for. Surtout quand il a bu. Et ses disques ne sonnent pas comme des hits aux oreilles d’Uncle Sam, ce qui est bien pire. Mais quand il se rend à Chicago et qu’il voit Chuck Berry en session chez les frères Chess, Uncle Sam voit toute la différence. Pour lui, Chuck a cet abandon. Rien ne peut résister au génie de Chuck. Dernier essai avec Charlie Rich, un pianiste extraordinairement doué et amateur de jazz. Aux yeux de Barbara Pittman, la compagne de Jack Clement, Elvis était mignon, mais Charlie est vraiment un bel homme - Handsome - Uncle Sam voit clairement son potentiel artistique. Charlie Rich amène un autre genre de sex appeal chez Sun, avec ses cheveux grisonnants et sa forte stature.

Autour d’Uncle Sam gravitent son frère Jud et ses fils Jerry et Knox. Jud s’est mis à boire pour de vrai, il boit en allant se coucher et il boit dès le réveil. Mais il est tellement flamboyant qu’on ne sait jamais s’il a bu ou pas. Jerry commence à se faire tatouer et Uncle Sam s’en aperçoit. Il lui lance : «Man, if you want to be a freak why don’t you just cut your damn arm off ?» (Fils, si tu veux te rendre intéressant, pourquoi ne te coupes-tu pas un bras ?). Une sortie digne des oracles de Delphes qui reste dans la légende de la famille Phillips.

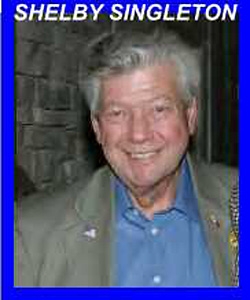

Mais au fond de lui, Uncle Sam en a marre. Il songe déjà à vendre Sun. Il voit comment évolue l’industrie musicale et il sent que les jours des labels indépendants sont comptés. Inutile de se raconter des histoires et d’en raconter aux autres, surtout aux artistes sous contrat. Le 1er juillet 1969, il vend Sun à Shelby Singleton. Il faut savoir que Warner Bros. a racheté Atlantic en 1967 pour la coquette somme de 17,5 millions de $ et Leonard le renard a vendu Chess à GRT 6,5 millions de $ en décembre 1968. Le moment est venu de passer à autre chose. Jerry Lee en veut terriblement à Uncle Sam : «Sam Phillips screwed everything up». Après la vente, Uncle Sam décide de se retirer et pendant vingt ans. C’est simple, il disparaît complètement des radars. Il vit de ses rentes et gère des stations de radio. Il se laisse pousser les cheveux et la barbe et teint tout ça d’une couleur qui mettra un peu de temps à se stabiliser. Méchant look ! Pour lui, c’est plus une question d’obligation que de vanité de soigner son look.

Lorsque le docu de Morgan Neville est présenté à Memphis, on organise à la suite un concert en l’honneur d’Uncle Sam. Fier d’avoir été avec les Jesters le dernier artiste produit par Uncle Sam, Jim Dickinson monte sur scène et claque une violente version de «Cadillac Man». Puis Billy Lee Riley, costard rouge et white hair rocks the house avec son vieux «Red Hot». S’ensuit Ike Turner, aussi jeune de corps et d’esprit qu’Uncle Sam, qui s’en vient stormer Memphis avec «Rocket 88». C’est à Jerry Lee que revient l’honneur de fermer la marche des géants, ce qu’il fait in typical Jerry Lee Lewis fashion, avec un coup de talon dans le banc de pianiste.

Uncle Sam est un gros veinard. Ses deux femmes, Sally et Becky l’ont adoré jusqu’au bout. En 1993, pour le cinquantième anniversaire de leur mariage, Becky lui écrivit : «Mon très cher Sam. Voici cinquante ans, j’ai offert mon cœur à l’homme de mes rêves. Dès le premier moment où je t’ai vu, ce jour de pluie en septembre, j’ai su que tu serais l’homme que l’allais aimer ma vie entière. C’était un sentiment vraiment surprenant. J’en étais convaincue, sans même y avoir réfléchi. J’éprouvais réellement ce sentiment... alors que je te voyais pour la première fois avec ce vent et cette pluie sur tes cheveux.»

Signé : Cazengler, Sam Syphilis

Peter Guralnick. Sam Phillips. The Man Who Invented Rock’n’Roll. Little, Brown 2005

Le dilemme de Wilhelm

Un vieux copain d’enfance me disait l’autre jour : « La dernière fois que je t’avais vu dans les années soixante-dix, tu avais l’album de Mike Wilhelm dans les mains. Et quand je t’ai revu trente ans plus tard au salon, tu avais le même disque dans les mains. Bizarre, n’est-ce pas ? »

Bizarre en effet. J’avais ramené cet album de Londres en 1976. Mike Wilhelm était entré chez moi par la grande porte avec Loose Gravel et le single « Frisco Band » et il faisait alors partie de la bande des héros, au même titre que les Groovies, les Stooges et Captain Beefheart, Jerry Lee, Wolf et Jesse Hector. Il est vrai qu’à l’époque de la parution du single, nous écoutions « Frisco Band » en boucle. Et cet album ramené de Londres - simplement titré Wilhelm - n’en finissait plus d’épater la galerie. On trouvait sur ce disque des versions imparables de classiques du blues, de type « Dust My Blues », que Mike envoyait dans la barbe d’Elmore, il fallait voir comme. On sentait tout de suite que Mike Wilhelm était un éminent spécialiste du blues. Il sortait un son énorme, avec ce vieux standard. Chris Wilson faisait partie de l’équipe qui jouait « Slow Blues », un blues classique joué dans la meilleure des traditions. On trouvait aussi sur cet album le fameux « Junko Partner » dont parle Dr John dans se mémoires, le chant des taulards d’Angola. Dennis Wilson se trouvait dans les chœurs. Mike Wilhelm tapait aussi dans le folk-rock dylanesque avec « Goin’ To Canada ». Il chantait à la force d’une voix terrible. Et on tombait ensuite sur « Styrofoam », popularisé par Sean Tyla, pur jus de blues-rock monté au gimmick marche-arrêt dans une fantastique ambiance de son clair. Encore plus spectaculaire : « Black Mountain », fouillis de guitares monté sur drumbeat choo-choo train, fantastique épopée et l’harmo fait le sifflement du train round the bend. Puis Mike tape dans une subtile compo de John Phillips, « Me And My Uncle » et en fait un blues de desperado, c’est la vraie voix du blues blanc - Texas cowboys rode into town - Il tape ensuite dans le psyché californien de très haut vol - type Moby Grape - avec « Hear The People ». C’est le grand rock californien pris dans la vélocité des nappes de bottleneck ensoleillées. S’ensuit un fantastique heavy blues, « Bad News », amené au stomp, et on sent la merveilleuse alchimie de la moutarde qui monte au nez. Il termine sur un hommage sidérant à Robert Johnson, « Phonograph Blues », qu’il joue seul. Vous cherchez un grand disque ? En voilà un.

Pour ceux qui voudraient écouter « Frisco Band », rien de plus facile : on trouve ce cut magique sur une espèce de compile parue en 1996, « Thanks For The Memories ». Il semble que Loose Gravel ait été enregistré en 1976 dans un café de Frisco. Les morceaux sont exceptionnels. Mike Wilhelm et ses deux collègues jouent une sorte de folk-rock acide, au sens ravageur du terme. Avec « Blue Skies & Sunshine », il tape dans l’atmosphère des bouges. « Can You Do it/ Waiting In Line » est un vieux boogie blues sans espoir. Mike Wilhelm attaque « Frisco Band » au bottleneck et emmène le cut aussi sec à l’autel des dieux du rock. Il chante ça au velouté, avec un léger parfum de gangstérisme - We’re a Frico band in your town - Il enchaîne avec le « Love In Vain » de Robert Johnson et indique que le vieux Robert l’a volé à Mick Jagger en 1936. Hommage stupéfiant. Il fait décoller ce truc et bricole une chute terrible - All my love in vain - Il continue avec du Robert Johnson revu et corrigé par Johnny Cash : « Travelin’ Riverside Blues ». On tombe sur le vieux tagaga des Memphis Three. Mais Mike en fait une horreur de blues rock. Puis c’est « Gravel Rash », boogie blues rock embarqué pour le meilleur et pour le pire - Gravel rash baby ! - et il revient au heavy blues pour « Sittin’ On Top Of The World ». On trouve à la suite des versions superbes de « Styrofoam » et de « Dust My Broom ». Mike chante comme un bandit de grand chemin. Il tape aussi dans le fameux « The Last Time » des Stones pour rigoler. Le riff est là, fidèle au poste. Pour un disque passé inaperçu, c’est pas mal, non ?

Desperado ? Charlatans ? Loose Gravel ? Avec Mike Wilhelm on entre dans un univers exceptionnellement riche. Il suffit de voir les rares photos de Loose Gravel, ce trio de bikers californiens chevelus qui ressemblaient à de vrais truands. Mike Wilhelm portait les cheveux longs séparés par une raie sur le côté, une longue barbe et du cuir noir. Ses joues étaient creuses et sa mine rébarbative. Sur son site, il fait mention de la piraterie et rappelle qu’il existe un lien entre San Francisco et les pirates, par le simple fait que Robert Louis Stevenson y séjourna. Stevenson ? Oui, l’auteur de L’Ile Au Trésor et donc de la fameuse chanson « The Derelict » qu’on retrouve sur le mini-album « Back On The Barbary Coast » qu’il enregistra avec Chris Wilson - Fifteen men on a dead man’s chest/ Yo ho ho and a bottle of rum ! - Mike et ses frères de la côte - James Ferrel, Danny Mihm et Chris Wilson - trinquaient à la santé du diable avec « The Derelict ». Ils entonnaient cette chanson de pirates avec ferveur et nous donnaient à savourer un pur moment de sauvagerie mythologique.

Il faut dire que Mike Wilhelm est une force de la nature. Il parle comme Mark Lanegan d’une voix naturellement grave, joue de la guitare comme un virtuose et combine tout ça avec une physionomie d’aventurier, visage taillé à la serpe avec des pommettes hautes et le regard plissé d’un homme qui ne craint ni la mort ni le diable.

L’amusant de la situation est qu’il a, comme beaucoup d’artistes cultes, échoué à une époque sur New Rose : on trouvait sur ce label si injustement critiqué des gens comme Bruce Joyner, Jeffrey Lee Pierce, Chris Bailey et Tav Falco, pour ne citer que les plus connus. Mean Ol’ Frico parut sur New Rose en 1985 dans la plus parfaite indifférence, et pourtant, quel album ! Mike y chantait « A Moving Experience » d’une voix de crocodile et attaquait ensuite un boogie blues affolant de tenue et d’intégrité, « Can’t Bank On You ». On trouvait dans son backing band des gens comme John Cipollina et Greg Elmore, de Quicksilver. Cipo passait une fantastique partie de slide dans « Howard Hughes Bughes » et on se retrouvait dans une espèce de Chicago blues à la Butter avec de l’harmo, des cuivres et un joli driving beat. Wow, quel son ils sortaient ! Puis Mike tapait dans une vieille compo de Van Dyke Parks, pur country-rock lumineux qui renvoyait au temps béni des Charlatans. On avait là une vraie chanson au son plein et imprégnée d’esprit intrépide. Mike Wilhelm jouait comme un dieu. Précisons qu’à cette époque, on trouvait très peu de disques de ce niveau. Puis il nous gâtait avec une reprise sublime de « Chimes Of Freedom » et marquait ainsi son allégeance à Bob Dylan. Sur la B, il repassait au son classique californien avec « Jamming In The Park » qui sonnait comme Quicksilver, logique, vu qu’on y retrouvait Cipo, Greg Elmore et le beat de « Mona ». S’ensuivait un « Bead Deal Blues » intense et suivi à la clarinette et Mike revenait à Dylan avec « From A Buick Six » superbe d’embarquement pour Cythère. Pour finir, il rendait deux hommages vibrants : le premier à Muddy avec « All Aboard (Mean Ol Frisco) » chanté dans l’esprit et battu à la diable par Greg Elmore, et le second à Big Bill Broonzy, « Keys To The Highway » qu’il jouait à la décontracte absolue. Ah mais quel fantastique bluesman !

Autre album de Mike Wilhelm sur New Rose : Wood And Wire. C’est l’occasion de tirer un coup de chapeau à Patrick Mathé, le boss de New Rose, qui fit paraître un album condamné d’avance. Mike Wilhelm joue ses cuts à l’ongle scintillant et au picking éclairé, avec un son extraordinaire. Avec « Charlie James », on s’ébahit de la virtuosité de ses ongles. Ah il faut l’entendre ramener sa grosse voix de bouc ! Il chante « 500 Miles » comme un punk et joue en picking. Il gratte tous ses trucs à l’ongle sec. Ce picking de cordes claires finit par monter au cerveau. Avec Nob Hillbillies », on voit qu’il en pince de plus en plus pour le picking. Mike Wilhelm pourrait bien être l’orfèvre florentin du bluegrass d’herbe grasse. Il joue « C Street Rag » au coin d’un chariot de la Conquête de l’Ouest. Franchement, le mec de New Rose était courageux de sortir un album aussi âpre - comme le sont tous les albums de puristes, Don Cavalli, John Fahey, etc. - Mike Wilhelm prend « Devil’s Gate » à l’haletante. Il joue des arpèges mystérieux et passe à la virtuosité survoltée. Avec « I Saw Her », on croirait entendre Alexandre Lagoya au coin de feu, dans les ruines d’un ranch isolé. Il a une flèche plantée de la dos et au loin hurlent les coyotes. Il va bientôt s’écrouler dans les braises. Puis il claque « Ghost Train » à l’ongle SNCF et tape « Love Is Strange » à l’arpège cavaleur. Il y a dans cet album un brouet de technicité qu’on ne voit pas couramment.

Les Charlatans étaient comme les Groovies, un gang à part. Ils s’habillaient avec des costumes « victoriens » et sur pas mal de photos, on les voit porter des armes. C’est l’époque où ils jouaient au Red Dog Saloon, à Virginia, dans le Nebraska. Ils portaient des armes, parce que dans ce patalin, tout le monde en portait. Mike portait un Colt 45 Peacemaker et les autres avaient des Derringers. Il avait aussi un 357 Magnum chargé dans la poche arrière. Michael Ferguson portait en permanence un Beretta. Mike explique qu’il n’y avait que 5 flics dans tout l’état et des rednecks partout. Alors forcément, comme les Charlatans portaient les cheveux longs, ils se mettaient en danger. Les gens disaient à Mike :

— T’as l’air d’un freak et tu portes une arme ? Alors tu ne dois pas être si con que t’en as l’air.

À l’époque des Charlatans, Mike est surtout fasciné par Nervous Norvus, Johnny Cash et Carl Perkins qu’il tient pour l’un des plus grands guitaristes de rock. Il écoute aussi John Lee Hooker et B.B. King (« Powerful stuff »). Il rappelle surtout qu’il s’est mis à jouer de la douze cordes à cause de Leadbelly. Sa première douze fut une Dan Electro puis quand il en eut les moyens, il s’offrit une Rickenbacker.

L’album officiel des Charlatans sort en 1969. Il s’ouvre sur un énorme classique folk-rock digne des Byrds, « High Coin ». On sent immédiatement la classe dominante. On trouve quatre brillantes compos de Darrell De Vore sur cet album, à commencer par « Easy When I’m Dead » joué avec le brio du brillant. « Time To Get Straight » est digne de figurer sur l’album « Five Dimensions » des Byrds, ainsi que « Doubtful Waltz » et « When The Movies Are Over ». Cette belle pop psyché sonne au velouté du gros cirque californien. Ces morceaux envoûtent littéralement. Mike Wilhelm se réserve la part du lion avec « Folsom Prison Blues ». Il sort sa meilleure vox populi et joue ce cut culte au picking des Appalaches mâtiné de bluegrass d’Orzac. Wow, quelle petite pêche alerte ! Ça grouille de jus. Mike prend son « Wabash Cannonball » au débotté et en fait un sacré rock’n’roll de country-size des collines de la frontière sauvage. Ce mec sait rester altier. Mike Wilhelm fut conçu pour jouer et chanter du rock, ça ne fait aucun doute, il a toutes les incitations, toutes les déclinaisons, toutes les dispositions et toutes les installations pour ça.

Deux albums des Charlatans sont sortis dans les années 80 : Alabama Bound et The Autumn Demos. L’un comme l’autre sont hautement recommandables car très joués. C’est la branche swing de la scène de San Francisco. Quand on écoute « Alabama Bound », on voit que ces musiciens sont très sérieusement ancrés dans le son bluegrass d’accords clairs. Ils jouent comme de parfaits démons. Voilà ce qu’il faut bien appeler un jug-band, comme l’étaient les Groovies au temps de Sneakers. De la même façon que Jim Dickinson, ils se passionnent pour le « Codine » de Buffy Sainte-Marie. Le morceau-phare de l’album s’appelle « Devil » - I’d like to be the devil to satisfy my man - Sacrément accrocheur, arpeggié dans l’âme. Et on a ce fabuleux country-rock à la suite, « Long Came A Viper », beau brin de hit dylanesque, avec exactement la même diction. Sur « By Hook Or Crook », ils sonnent carrément comme les Stones d’« Off The Hook » et sur « Baby Won’t You Tell Me », Mike Wilhelm prend un solo à la sauvage incroyablement dédouané. L’A s’achève sur l’excellence ferroviaire de « Side Track ». Ils démarrent la B avec une reprise des Coasters, « The Shadow Knows » et enchaînent avec « 32-20 » de Robert Johnson, emmené à grand train de choo-choo et joué à la dentelle des enfers par l’ami Mike. Ah quel rythme ! Ce mec est beaucoup trop doué. Quant au mimi-LP des Autumn Demos, c’est encore pire. On goûte à l’incroyable vitalité du son dans « The Blues Ain’t Nothing ». Ces gens-là ont le diable dans le corps. En B, on tombe sur « No 1 », une belle pièce de folk-rock qui sonne comme un hit inconnu et qui est une parodie des hits sixties. Quant à « Jack Of Diamonds », c’est joué au tagada, mais pas celui de Johnny Cash, c’est un tagada beaucoup plus soutenu. On est là dans le far-west de saloon. Simple souci cohérence.

Mike Wilhelm est toujours d’actualité. En 1997 paraissait Live In Tokyo et bien sûr il attaquait avec « Banzai Boogie », un énorme raid de boogie. Plus loin il présentait « Charlie Jones » : « This is a song I learned from Mance Liscomb, from Texas. It’s called Charlie Jones ! » - Et il nous claquait ça à l’arpège ultime. Puis il annonçait « Stateboro Blues » : « This is by Blind Willie MacTell ! » Et il jouait des milliers de notes claires. Ça devenait particulier, car on entendait beaucoup trop de notes. Même chose avec « Friend Of The Devil », trop chargé de notes claires. Mike nous chantait ça au beau baryton tout en démultipliant ses kyrielles de notes translucides. Puis il allait chercher « Fresno Shuffle », un vieux shuffle des années cinquante. Il swinguait bien son chant, oooh bah doo bee doo wapp ! Il revenait au blues des origines, avec Robert Johnson et son fameux « Come On In My Kitchen » et comme John Hammond, il enchaînait avec « Walking Blues » - My favorite memory of Pigpen playing guitar for the Grateful Dead - Il présentait chaque fois ses chansons d’une manière spéciale. Pour « C Street Rag », il lançait aux Japonais : « That sounded like many pianos pushed down a cliff. This is my attempt to recreate that sound ! » - Et il bouclait son set avec un fantastique « Love Is Strange » joué en duo avec un guitariste japonais - When you get it you never want to quit !

En 2002, il sortait « Junko Partner », encore un sacré disque, qui est aussi une sorte de compile, puisqu’on y retrouve pas mal de choses connues de nos services. Elle vaut évidemment d’être traquée et rapatriée, car c’est du double concentré de Mike Wilhelm. On y retrouve le fantastique « Goin’ To Canada », fantastique aventure folk-rock des familles, ainsi que « Styrofoam », vrai punk-rock stratosphérique. Mike revient à l’Americana des Appalaches avec « Black Mountain » et c’est avec une joie non feinte qu’on retrouve sa fabuleuse version du « Me And My Uncle », le folk-blues signé John Phillips. Avec « Slow Blues », on est au cœur du blues à l’état le plus pur et Mike enchaîne avec sa version sauvage de « Dust My Blues ». Merveilleuse pièce que ce « Bad News » heavy-boogie joué à la slide. Puis il sort sa meilleure voix de crocodile pour « A Moving Experience ». Comme tous les grands chanteurs américains, il bouffe tout. Il passe ensuite au heavy blues avec « Can’t Bank On You » et nous gratifie d’une belle dégelée atmosphérique. Et voilà une version magique de « High Coin », l’un des hits de l’album des Charlatans. Rien d’aussi lumineux, Mike l’emmène au paradis du picking enchanté. C’est mélodiquement pur et rehaussé de tortillettes country. Hallucinant ! Pur génie. On voit rarement des cuts aussi effervescents. Puis il explose littéralement le beau « Chimes Of Freedom » de Dylan. Il rejoint son idole à l’angle de la mélodie. Il rend aussi hommage à Bo et à Quicksilver avec « Jammin’ In The Park », puis avec « From A Buick To Six », il devient carrément violent. Ça reste hot jusqu’au bout du disque, avec d’autres merveilles du type « All Aboard » ou « Keys To The Highway » de Big Bill Broonzy. Encore un album dont on sort sur les genoux. Trop de qualité et trop de densité. C’est le genre du disque qu’il faut éviter lorsqu’on sait sa constitution fragile.

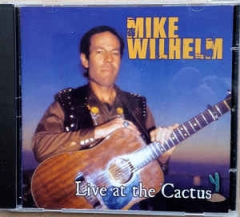

Live At The Cactus date de 2007. C’est toujours Patrick Mathé qui veille au grain puisque l’album est paru sur Last Call, qui est la suite de New Rose. Ce disque propose un concert enregistré au Cactus, à Rennes, en 1993. Le syndrome Wilhelm se reproduit : trop de virtuosité. Il tape dans les Byrds avec une reprise de « Feel A Whole Lot Better » qu’il pince et qu’il repince à la folie. Puis il passe à Dylan avec « Chimes Of Freedom ». Ce mec joue vraiment comme un démon. Les notes jaillissent de partout. This is a train song, lance-t-il pour présenter « 500 Miles » et le train accélère. Il noie ça dans les arpèges. Il joue à l’effervescence pure. Il claque des vieux accords de blues pour « Slow Blues ». Il chante ça d’une voix de mentor et éclate un nouveau coup de « Devil’s Gate ». Il prend « If You Live » de Mose Allison au boogie blast et claque des vieux coups de night time pour « Night Time Is The Right Time ». Mike Wlihelm est un bouffeur d’écran. Il perd patience et attaque fiévreusement son « Dust My broom ». Il passe ensuite au saint des saints avec une version hallucinante de « Shake Some Action ». Il joue le riff à merveille - I will fly away/ to get to you some day - Et il redescend comme il faut sur le petit passage d’accords du refrain. Il sait aussi jouer le ragtime, comme on le constate à l’écoute de « Make A Pallet On Your Floor ». C’est énorme d’Americana patentée. Le voilà qui s’en prend à « Statesboro Blues » qu’il chante avec force et il met « Johnny B. Goode » en charpie. Il explose tout.

Aujourd’hui il n’explose plus rien, puisqu’il vient de casser sa pipe en bois. Voilà un autre géant qui disparaît de la surface de la terre, mais ne cédons pas à la tristesse, car Mike Wilhelm ne rêvait que d’une chose : monter au paradis des nègres retrouver tous ces vieux crabes qui le fascinaient, à commencer par Mance Liscomb et Robert Johnson. Il est d’ailleurs l’un des rares blancs avec Jim Dickinson autorisés à entrer là-haut.

Signé : Cazengler, le Wilhain petit connard

Mike Wilhelm. Disparu le 14 mai 2019

Charlatans. The Charlatans. Phillips 1969

Mike Wilhelm. Wilhelm. United Artists ZigZag 1976

Mike Wilhelm & The Frisco Jammers. Mean Ol’ Frisco. New Rose Records 1985

Mike Wilhelm. Wood & Wire. New Rose Records 1993

Loose Gravel. Thanks For The Memories. Bucketfull Of Brains 1996

Mike Wilhelm. Live In Tokyo. PSF Records 1997

Mike Wilhelm. Junko Partner. Mis 2002

Mike Wilhelm. Live At The Cactus. Last Call 2007

Charlatans. The Autumn Demos. Line Records 1982

Charlatans. Alabama Bound. Eva Records 1983

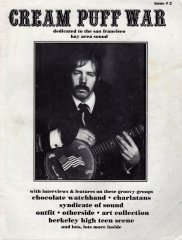

Cream Puf War #2. February 1993

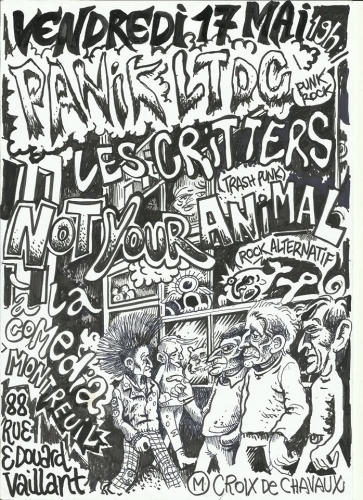

17 / 05 / 2019 – MONTREUIL

LA COMEDIA

KRITTERS / PANIK LTDC

La teut-teuf carbure, je suis à la bourre, l'a beau slalomer et griller les feux, elle ne s'appelle pas Marcel Proust, elle ne peut pas rattraper le temps perdu, comble d'énervement la radio ne diffuse que de la daube noire, un truc à pousser les auditeurs sur les rails du premier train qui passe. Bref entubé dans l'embouteillage, j'en viens par désespoir à caler le poste sur Europe 1. C'est ici que se révèle l'influence protectrice que les Dieux de l'ancienne Hellade exercent sur ma modeste personne, depuis le premier jour de mon existence, voire même depuis l'instant originel de ma conception, car de cette position ondine des plus humainement raplapla, naîtra tout à l'heure une de ces coïncidences extraordinaires, qu'André Breton a théorisé sous le concept de hasard objectif. Mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. La conjonction suprême s'établira plus tard. En attendant l'animatrice Emilie Mazoyer annonce sans s'y attarder la sortie du nouveau disque de Christophe composé de duos, intitulé Christophe, ETC.

I'M NOT YOUR ANIMAL

Pas du tout une profession de foi personnelle, perso I' wana be your vicious beast si, et uniquement si, vous êtes belle et très riche, c'est le nom du groupe que je n'ai pas vu. Plus exactement à la prestation duquel je n'ai assisté qu'à la toute fin de la prestation, un morceau et demi. Puis toujours me vanter d'avoir vu la queue, renardière, de l'animal enfui. Comme dit Platon, c'était beau, juste et vrai. Mélodie – pas du tout en sous-sol – mais superbement envoyée, du vent portant dans les voiles et une belle allure. De l'americana pur jus, normal puisque Dave Rosane, d'origine américaine, reste impassible sous sa casquette et au vocal, le restant de l'équipage s'active au doigt et à l'œil, et l'ensemble vous a un de ces goûts de revenez-y, un peu comme la boite à gâteaux en fer dans laquelle vous n'arrêtiez pas de puiser toutes les cinq minutes lorsque vous étiez un insupportable gaminos. Bref à revoir in extenso.

( Document : FB : Rey Ducul )

CRITTERS

Changement de climat. Proviennent d'un pays dans lequel la mélodie n'existe pas. Vous montent le son comme vous dressez un mur de parpaings devant la porte de votre perception. Esthétique béton armé. Sont les adeptes d'un punk trash citadelle. Autant pour se défendre que pour attaquer, rien de plus jouissif que de faire s'écrouler les murs que l'on vient de construire sur le corps de vos ennemis afin de faire sauter les cadres vermoulus de notre vieux monde. Guitares incisives, batterie broyeuse, voix caninesque, les Critters ont les dents longues, un seul programme déchirer la bêtise ambiante, mastiquer les mastodontes qui nous écrasent. Les Critters produisent le son qui tue, qui vous tombe dessus et vous plaque contre vous-mêmes. Pas moyen de transiger, cette musique est un appel à la résistance totale, sans rémission. Un réservoir d'énergie brute dans lequel il faut prendre des forces, se ressourcer, acquérir une nouvelle vigueur. La set-list est toute une programmatique : Crève, Guerre, Illusion, Contrôle, Marche, Délirium, Mort, Retour, une rage sublunaire, hécatienne, ne vous laissent aucun répit, adoptent la technique du punk bulldozer, là où ils passent les illusions ne repoussent pas. Baptiste, Ben, Raphaël et Dagon – bonjour Lovecraft – nous offrent le punk du non-retour à la situation initiale, sont à vos trousses, vous poussent, et vous mordent cruellement les talons et les tympans pour vous embarquer dans leur croisière destructrice. Rajoutent le zeste empoisonné de l'humour au cyanure, rien de tel pour remplacer le sel que l'on étale sur les blessures que l'on vient d'occasionner. Un set mené tambour-battant qui vous revivifie et vous file l'impression que vous vaincrez un jour ou l'autre.

PANIK LTDC

Pas de panik, les troubadours du chaos sont de retour. Avaient fait leur apparition au début des eighties, enregistré un album en 1983 devenu légendaire, puis s'étaient volatilisés comme un sel de nitroglycérine qui ne supporte pas les états de grande stabilité. Ont dû s'apercevoir qu'ils manquaient à l'équilibre des forces en présence car ils se sont reformés et les voici de nouveau pour continuer le combat rock.

Quatre sur scène. Rey Ducul est à la batterie. L'a la haine, ou un amour démesuré – les sages nous ont appris que toute passion est à proscrire – en tout cas cela l'habite et lui file un pêchon inimaginable. L'objet de sa plus grande convoitise ou de son ire dévastatrice, c'est sa caisse claire. La regarde d'un air sombre. Y revient toujours, n'a pas batifolé sur un tom ou sur une cymbale qu'il se retourne vers lui, et en avant la castagne, vous l'azimute salement, l'est pris d'une fureur sacrée, on ne sait pas pourquoi mais en tout cas le résultat est d'une efficacité redoutable, avec un tel élan le combo ne peut que rocker à mort. Train d'enfer et rocket man.

Faux flegmatique Denis de Wiz, l'a sa technique à lui pour coller ses lignes de basses sur la cataracte de son drummer, en épouse toutes les secousses avec une facilité déconcertante, un hercule de foire qui vous sinuoïse les barres d'acier suédois sans effort apparent, il vous les ondule comme de vulgaires élastiques, ressemblent aux méandres de la Seine sur la carte de France, vous les sort et vous les tord en style toboggan de la mort. Z'avez intérêt à avoir les oreilles bien accrochées pour suivre le déferlement des vagues tempêtueuses.

Dans sa chemise à carreaux et son pantalon noir, avec son air sage et concentré, vous pensez que c'est le seul membre de cet équipage de forbans que Tante Agathe admettrait de recevoir à sa table. Ne l'invitez point, l'est du genre à cacher un explosif dans la soupière fumante. L'a sa manière à lui de poser le riff Papagaz APoil, ne vous le brosse pas du tout dans le sens indiqué par son surnom, ne l'enveloppe pas dans la gaze, vous fait exploser la bouteille de butane, au moment où vous ne vous y attendiez pas, vous prend par surprise, par traîtrise, et puis il se retourne vers sa guitare comme si c'était un objet des plus anodins. Furie froide.

Un trio d'enfer, qui vous charge les canons des deux côtés par la gueule et la culasse. Mais tout cela ce n'est rien. Pouvez avoir le meilleur des bands, mais ce sera la débandade si vous n'avez pas un chanteur, un vrai, qui vous prend les choses en main. Suffit de pas grand-chose, un micro, une voix et l'autorité naturelle du torero qui vous guide le taureau vers la mise à mort sans état d'âme. Christian Panik a tout en magazin. Un look de pirate, crête d'iroquois et tatouages de flibustier, au Louvre vous pourriez étiqueter la réplique en bronze de son chef, tête de gladiateur ou d'empereur, Spartacus ou Commode, en tout cas pas un commode, ne venez pas lui marcher sur les arpions, l'est le punk survivor, mais attention grattez l'écorce, vous trouverez le rocker, cette manière de brandir le micro à la Gene Vincent, ou de s'y plier dessus, comme s'il regardait un cobra entre les yeux... ne chante pas, il éructe, vous assène les mots comme la bôme folle de la voile d'artimon qui s'en vient fracasser les crânes, l'a le verbe haut qui saccage les consciences, les vocables-torpilles qui décanillent les certitudes, les phrases-oriflammes qui s'enflamment et vous marquent le cerveau au fer rouge, l'a l'air terrible du vieux boucanier qui ne fait pas de quartier, pas jeune mais encore vert, met genou à terre, reprend souffle contre un baffle, se relève et repart au combat, avec encore plus de rage.

Les Panik sont bien les fils du kaos. Vous tourneboulent la salle comme une serpillère, devant la scène c'est le souk, la chierie chérie des anarchistes, la chienlit, le pandemonium... total Panik !

Damie Chad.

( Photos : IF LEOUF )

P. S. : non, je n'ai pas oublié ce que je vous ai promis dans l'intro, c'est dans la chro suivante.

AUJOURD'HUI PLUS QU'HIER...

PANIK LTDC

( 2018 / Combat Rock / CR 095 )

Guy Benarroch : guitare / Christian Rivi : chant / Guillaume Medard : basse / Reynald Melloni : batterie

Couverture esthétique minimaliste punk, deux couleurs : noir désespoir et vert cru. Nous ne sommes pas loin de la couverture du disque des Pistols, mais le montage photos trash à l'intérieur se rapproche de l'iconographie de Clash.

L.T.D.C. : pure french punk, l'est clair que la voix est posée devant, l'accompagnement derrière, montées et retombées de guitares, le message est privilégié, un hymne à la fidélité à la soi-même, Les Troubadours Du Chaos sont de retour, ne renient rien de leur passé, le monde a peut-être changé, mais le punk est toujours là, la situation a empiré, il y a encore, et plus que hier, besoin de L.T.D. C. Ton existence : ne pas être un convaincu de sa propre insuffisance est un constat de vaincu. A chacun sa responsabilité existentielle. Se faire violence est nécessaire. Ne pas se plaindre, ne pas avoir pitié. Ne pas creuser sa propre tombe, c'est ainsi que l'on apprend à vivre. Juste un vieux punk : ouverture mélodramatique la batterie embraye et les guitares s'embrasent, parfois l'on donne l'image d'une tour de guet délabrée rongée par le lierre mais la fierté est toujours là, la guerre n'est pas terminée, le vieux punk est de retour et son chien a les crocs, étendard d'un slogan et feu nourri de guitares comme un ultime baroud d'honneur. Aujourd'hui plus qu'hier : le chant de la survie et de la renaissance, il est temps de sortir de la chrysalide dans laquelle on s'était laissé enfermé, les guitares se taisent et la voix scande son désir de vivre encore ses rêves au grand jour sur les barricades de la faim du monde, sifflottement de Gavroche final. J'ai pas envie : longue intro musicale, un regain d'adolescence, le refus du monde tel qu'il se présente, simplement être soi contre tous, pas de solution, revendication stirnérienne de sa propre unicité, envers et contre tout. Ne rien vouloir du monde et des autres. Ethique punk. Juste avoir les mots qui cartonnent et détruisent. Je ne suis pas un gourou, juste un accélérateur de particules humaines. Un agrégateur de colères brutes. Superstar : critique sardonique du star system médiatique, à chacun sa voice, dénonciation de l'intérieur, parfois il est nécessaire d'endosser le costume de la médiocrité affligeante pour mieux en dévoiler les insuffisances, entre l'être et le paraître il faut savoir choisir. Ils sont tous là : belle intro pulsative, qui crache sa violence à la gueule du monde, dans la série il vaut mieux être seul que mal accompagné, ne pas céder aux belles promesses, aux sourires enjôleurs, ce sont des plantes carnivores qui te font signe pour mieux t'assimiler, une seule échappatoire : rester dans la tribu des irréductibles. Julia : rien à voir avec une chanson d'amour aussi creuse qu'un arbre mort, mais un refrain d'avertissement, petite le monde n'est pas un conte de fée, la vie est un combat, ne jamais transiger avec ses rêves, vaincre la tentation du néant, la route est dure mais tu en es capable. Ton sourire en est la preuve. La nuit je mens : reprise vitaminée de Bashung, faut du culot pour transformer l'onde crépusculaire en cri de haine et de colère, en sentier de feu, être sa propre murène se mordre les flanc de rage devant l'inconstance du monde et de soi, parfum subtil d'auto-dérision, il ne faut s'en prendre qu'à soi-même. Une relecture décapante, un a-romantisme cruel. Toujours tourner le couteau contre soi-même. Version scalpel. Après le set Cristian Rivi m'apprend que Christophe lui a demandé de partager un de ses duos. La vie que j'aime : c'est ainsi et rien d'autre. Être soi et le crier bien fort. Vivre à fond. Idées et désirs. Délires d'éros et franc-parler. Punk for ever. Never dead.

Il existe une profonde contradiction entre le nihilisme fondamental du punk et la revendication claire et précise de son éthique. L'anglais monosyllabique bouffe et brouille les mots, les ravale à peine prononcés, dévalue en quelque sorte leur portée ''philosophique'', teinte de dérision toute déclaration de principe. La clarté élocutoire des voyelles françaises interdit ce genre de subterfuge. Panik s'est attaqué à cette gageure, énoncer clairement le message, le revendiquer, l'articuler proprement. La voix de Christian Rivi n'est donc pas noyée dans le fond sonore. Les guitares grondent méchamment et la batterie est une véritable chasse à courre. Mais le chant mixé devant, cette option est d'autant plus accentuée que dans plusieurs morceaux la voix se retrouve seule en première ligne, ou soutenue par les chœurs. Ce parti-pris sera jugé par certains comme une transgression, une dérogation aux lois vocales du chant rock, mais le punk n'est-il pas lui-même une transgression ! L'on peut aimer, ou ne pas aimer, mais cette tentative ne laissera pas l'auditeur indifférent. Risque même de le séduire.

Damie Chad.

SUDDEN / NAKHT

( Vidéo-clip / 2019 )

Soirée apérock au Chaudron, au Mée-sur-Seine, non il ne s'agit pas d'un concert, mais de la projection du clip du premier single du prochain album de Nakht, l'est déjà sur le net depuis une dizaine de jours, mais ce soir, c'est sur grand écran et le réalisateur et le groupe sont là pour répondre à toutes les questions. C'est aussi une très bonne occasion pour la soixantaine de participants de se rencontrer et de discuter entre amis, connaissances et amateurs...

Nous ne sommes qu'en partie responsables de nos actes créatifs, écrire un livre, enregistrer un disque, tourner un film, signifie certainement que l'on a envie de dire quelque chose de précis, peut-être pas un message destiné à bouleverser l'humanité entière, mais au moins trouver un écho ( si possible favorable ) chez quelques uns de nos semblables humains, oui mais parfois il vaudrait mieux ne pas savoir comment l'ont interprété, lecteurs, auditeurs, spectateurs... Si l'on savait ce qui se passe dans la tête des gens, l'on risquerait d'être fort surpris. Je prends un cas au hasard, le mien. J'ai vu le clip de Nakht avant cette soirée du 15 mai 2019, je l'ai analysé à ma manière que j'expose ci-après en un premier temps, pour en une seconde temporalité la confronter à la vision de ses géniteurs.

VISION 1

Une chose est sûre l'objet est à la démesure de Nakht, Alain Lebon a su capter et traduire la force et la puissance du groupe. Couleur froide, un bleu blême, seulement percé d'éclats éteints d'un orange blafard, d'un orange d'ange déchu, avec en contrepoint un jeu d'ombres menaçants et de blanc mortel. L'ensemble prend très vite l'apparence d'un film, c'est bien une histoire qui nous est mise en scène, mais découpée en tranches, distribuées en un incessant désordre flashique. Julien Lebon a opté pour un principe simple : le visionnage du clip doit se révéler aussi insupportablement délicieuse, aussi agressivement délictueuse, aux yeux des spectateurs que la musique grondeuse de Nakht à leurs oreilles. S'agit de forcer le barrage mental des cerveaux, d'entrer par effraction, de court-circuiter vos défenses protectives intérieures, et de greffer la violence du monde directement sur la coordination centrale de vos neurones qui régissent vos attitudes face à l'agressivité extérieure. Cela n'a d'autre but que la manipulation de programmation engrammatique de votre sensibilité. Introduire en vous des désirs, des peurs, qui ne vous appartiennent pas.

Donc une histoire. Un quidam qui se promène sur le Pont des Arts et qui se baisse pour ramasser un truc bizarre qui a attiré son œil, gros plan qui permet de reconnaître les vertes élytres d'un scarabée. Animal sacré par excellence chez les Egyptiens. A partir de cet instant, tout se passe dans la tête, en une autre dimension. Nakht, le groupe joue, vous l'entrevoyez, vous le devinez, toutes les poses hiératiques et rock'n'roll d'un groupe de metal répertoriées à grande vitesse, rien que de très normal, pour les amateurs de base, mais dans ce hachis sonore et visuel, sont entremêlés de très courtes images à rôles subliminaux, profil de savant fou, horloges du temps arrêté, grouillements plastifiées, engouffrement tsunamiques de vagues projetées comme des cris de haine, explosions que l'on pressent atomiques... mais toutes ces calamités ne sont en rien inquiétantes si on les compare à l'entrecroisement des bandes de tissu blanc suspendues au dessus du combo. L'on se croirait dans un hôpital de fortune, qui mettrait à sécher, après les avoir lavées, les pansements retirés aux blessés vraisemblablement morts entre temps ou bandelettes de momies-zombies... la lumière cliquette, des maisons s'écroulent, un palmier agonique que l'on jugerait tout droit échappé de la pochette de Miami du Gun Club s'agite, le monde entre en déliquescence, la silhouette de Danny au micro, enveloppée dans son capuchon noir ressemble de plus en plus à une personnification de la mort et l'on arrive à la scène choc, un bandeau blanc est fixé aux yeux des musiciens, sont maintenant face à des ombres noires, pas le temps de réfléchir, nous revoici avec notre quidam sur le Pont des Arts et la réalité du monde qui se remet en place...

L'on en ressort un peu commotionné. La mort serait donc l'unique passage vers l'immortalité symbolisée par le scarabée initiatique de l'antique Egypte et logo de Nakht. L'on a envie de reprendre Le Livre des Morts égyptien, qui raconte les dures épreuves que doit subir l'âme qui quitte le corps pour les champs de Ialou. Explication terriblement mythologique, j'en conviens.

VU DE NAKHT

Le dialogue s'engage dès la projection et les applaudissements terminés. L'on débute par les anecdotes du tournage, le producteur qui devait tourner le film qui ne donne plus de nouvelles, Julien Lebon ( le bon choix ) pressenti ex-abrupto quatre jours avant le tournage, les murs du local qu'il faudra repeindre de toute urgence en noir, les gros champignons hallucinogènes qui ornaient les parois n'étant en rien au diapason de l'ambiance pressentie, le drone utilisé pour certaines prises de vue définitivement scratché, le masque de l'alien récupéré par le plus grand des hasards dans des détritus – à la question posée par une jeune fille, je m'aperçois que je ne suis pas le seul a l'avoir identifié comme une gueule de poisson mort, probablement encouragé à cette lecture par la pochette de Trout Mask Replica de Captain Beefheart – l'on passe aux choses sérieuses : que veut signifier cette cascade affolante d'images ?

L'on redescend sur terre. Sur notre planète. Qui va mal, très mal. Sans cesse agressée par l'inconscience de l'homme. Le scarabée en exemple de l'extermination des espèces, les images choc représentent des différents outrages que nous occasionnons à la vieille Gaïa. Quant aux bandes blanches, elles sont le symbole de notre refus de voir la situation catastrophique, et les ombres qui regardent – en fait le groupe qui se dédouble et qui se regarde bander les yeux - la pleine conscience de ceux qui savent, et qui ne font rien pour s'opposer à cet état de méfait. Aveuglement écolo-clip-trash en quelque sorte !

Dans tous les cas, un beau clip, très esthétique, une réussite parfaite, rappelons que Julien Lebon exerce aussi le leadering-vocal dans le groupe Atlantis Chronicles.

Damie Chad.

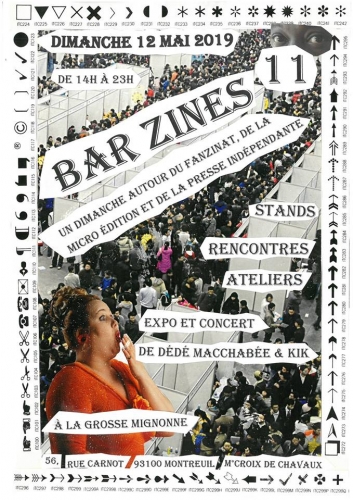

12 / 05 / 219 - MONTREUIL

la grosse marmite

BAR ZINES 11

J'avais prévu d'y passer l'après-midi mais la police – il paraît que tout le monde la déteste - en a décidé autrement. L'a fallu toute la journée soutenir une jeune militante, devant le Commissariat 12° arrondissement, mise en garde à vue pour avoir exprimé son opinion peu favorable, il faut le reconnaître, à notre gouvernement, sur une pancarte. Mise en garde à vue illicite mettant en cause le principe de liberté d'expression qui serait l'un des fondements de cette sacro-sainte démocratie dont on nous rebat et rabat d'autant plus fort les merveilles qu'on ne se gêne guère pour en bafouer les principes de base.

Beaucoup d'affluence, La Grosse Marmite est pleine comme un chaudron de cannibales en les jours fastes de capture d'un groupe de touristes égarés dans la forêt vierge, difficile de circuler entre les tables d'exposition, ce qui est très bon signe. Pressé par le temps me suis donc contenté d'un tour rapide me fiant à mon fier flair légendaire de rocker pour dénicher les perles de culture fanzinesques rares. Coup triple. Que je vous présente ci-bas, je donne le tiercé dans le désordre, parce que l'ordre n'est pas la première notion conceptuelle qui se rencontre dans le cerveau des créateurs de fanzines underground.

RAT-TAT-TAT-TAT.

( N° 2 / Février 2015 )

Je ne l'ai pas prise parce qu'elle se trouvait sur la table de la revue Kronick ( où sévissent entre autres Pierre Lehoulier de Crashbirds et l'infâme papillon sphinx Jokoko ) dont nous avons déjà dénoncé à plusieurs reprises la pestilentielle influence sur les esprits sains et naïfs dans votre blog-rock favori. Non, par atavisme pavlovien. Je n'y peux rien mais c'est ainsi. Parfois j'agis stupidement comme un CRS qui ne peut s'empêcher de tirer quelques rafales de LBD dès qu'il voit un drapeau noir s'agiter au milieu d'une manifestation. Moi les étamines noires du camarade Bakounine ça ne suscite chez moi aucun émoi, par contre dès que j'aperçois un portrait d'Edgar Poe sur une couverture, il me le faut, à tout prix, ferai n'importe quoi pour m'en emparer, s'il le fallait je n'hésiterai pas à pousser une Lénore perdue sous le métro, alors là non seulement il y avait Edgar, mais en plus perché sur son épaule, le satané corbeau malédictif ! N'ai eu à commettre aucun crime, 120 pages pour deux euros, l'on ne peut pas dire que c'est du vol, fût-il de corbeau !

Soyons franc, à l'intérieur Edgar et son volatile préféré se font remarquer par leur absence. Si ce n'est l'abominable X-Comix for freaks Chewbacrunk & Doctorg Jokoko et DEE-6 qui se débrouillent pour vous refiler au milieu d'un scénario chaotiquement improbable un replay totalement déjanté du Double Assassinat de la Rue Morgue, dans la série la BD ne passera pas, dût-elle me passer sur le core. Grave, très grave. Gavez-vous en, parce qu'après l'on change de registre. La revue est principalement constituée de très longs interviews d'agitateurs punk. De tous pays. Le groupe Shining d'Amsterdam, Xhansolox de Milan, un état des lieux de la scène portugaise du skateboarding, Hondartzako Hondakinak ( groupe basque ), Thierry Alcouffe de Rodez créateur de la mythique revue Rest, Pervers et Truands ( groupe de Saint-Etienne ), Frédéric Flurry dessinateur BD, Abby Portner californian boy et cinéaste. Vous noterez aussi une intéressante réflexion sur le travail qui est censé, d'après certains, libérer l'homme mais que les punks redoutent comme la peste, allez savoir pourquoi.

J'ai tout lu soigneusement, et je vous livre mes conclusions. D'abord mon ignorance, au minimum cent cinquante noms de groupes, punk, hardcore, grind, etc... que je ne connais pas. Une galaxie à explorer. Deuxièmement un constat aigre-doux, chez la plupart des interviewés, surtout chez les plus âgés qui doivent être dans la tranche des 40-50 ans, les idéaux de jeunesse vivaces au fond du cœur mais raboté par les nécessités, boulots, gamins... L'on y croit un peu moins, mais on persévère tout de même... Ensuite, même chez les plus jeunes, un regard critique porté sur le milieu punk, la distinction à faire entre les faiseurs et les authentiques. Le punk est ( a été, sera ) aussi une mode. Pas très différent en cela en tout autre mouvement qu'il soit underground ou mainstream.

Malgré ce petit coup de rétro-nostalgie, les interviewés, adeptes du DIY, débordent de fougue et de créativité. N'ont pas l'impression d'avoir perdu leur vie à la vouloir vivre intensément. Beaucoup d'humour et de dérision mais une véritable spectographie géologique d'un mouvement qui dure depuis quarante ans. Une belle carotte analytique. Plus réfléchie qu'elle n'en a l'air. Foutez-vous là dans le cul ! Et ne faites plus chier le monde !

DIG IT !

( N° 74 / Janvier 2019 )

Jerry Nolan qui ondule sur la couverture je prends d'office avant même de m'apercevoir qu'il s'agit de Dig it ! - pas vraiment un zine inconnu mais à ne pas confondre avec Now Dig This, revue anglaise consacrée au rock'n'roll des pionniers et aux nombreux revivals qui ont suivi – Dig It ! c'est garage, toutes réparations et cabossages assurés, avec cet immense avantage d'être rédigé en french language. Si vous n'aimez pas lire, dédaignez le trésor, 58 pages en petits caractères mais si vous êtes gourmands d'informations achetez-le les yeux fermés. Rouvrez-les toutefois pour commencer votre lecture.

Erreur funeste, car mauvais conseil, gardez-les plutôt bien clos pour les huit premières pages de l'allée des supplices et des tentations, la chro alléchante des nouveautés de Lo' Spider, car vous risquez d'en ressortir plus pauvre que lorsque vous y êtes entré. Puisque vous avez su déjouer les perfides tentation du Serpent Maléfique de la Consumération Boulimique. Vous avez droit à la suprême récompense, un article de Loser – je parie que le SSR ( Service Secret du Rock'n'Roll ) n'aurait aucun mal à retrouver l'identité de cet agent expérimenté ) - sur le bouquin de Curt Weiss, Jerry Nolan's Wild Ride. A Tale – difficile de faire plus Edgar Poe – of Drugs, Fashion... Un magnifique portrait de Jerry et au travers de sa manière de vivre la saga des Dolls et des Heartbreakers. Kurt Weiss nous restitue la splendeur kaotique de Jerry, cette énergie dispensée sans retenue, cette appétence de gloire et de dope qui étaient pour lui les moteurs d'appoint du rock'n'roll. Jerry n'eut qu'un véritable défaut, celui d'être musicalement en avance sur son temps. Le genre de chose que les has-been du présent ne comprennent pas, ne tolèrent pas, et les petits malins qui intuitent mieux que le troupeau se hâtent de vous doubler sur votre gauche. Jerry en est arrivé à haïr la terre entière, mais il n'a jamais voulu déroger de ses rêves et de sa vision du monde. Le livre est à l'image de Jerry sans concession, ne fait pas l'impasse sur les travers du héros, certains fans s'en sont émus, mais Jerry était ainsi, pour le meilleur et le pire, de son existence, de sa survie, de sa mort, et du rock'n'roll. Quitte à empiéter quelque peu sur les autres, mais l'on ne fréquente pas les volcans sans risque d'éruption, sachez où vous mettez les pieds. Jerry n'a jamais transigé avec lui-même, et cela peu de monde peut s'en vanter.

Complément obligatoire, plus loin une présentation du livre de Thierry Saltet, Return to Thunders dans lequel le Loser rend hommage à Marc Zermati, cheville ouvrière du rock français, une couronne de lauriers amplement mérités. Et comme un Loser peut en cacher un autre, reportez-vous au bel article consacré aux Hypnotics. Et tentez de ne pas vous faire écraser avec le petit topo sur les Freaks Of Nature. Du coup vous allez directement à la case Cosmic Trip,

C'est la corne d'abondance ce machin, Pachuco nous raconte L'Histoire des Septs Filles en Sept jours, autant dire sept de trop, dans la série mythes et légendes du rock'n'roll en en terre Melbournienne Alain Feydri – l'était déjà dans l'aventure Nineteeen - nous fait part de ses aventures au pays des kangourous, bref le Dig It c'est comme le millefeuille, plus vous tournez les pages, plus vous en trouvez, une sacrée revue, je ne vous laisse pas découvrir, vous connaissez déjà !

Born Toulouse.

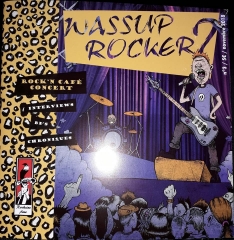

WASSUP ROCKER ?

( N° 3 / Novembre 2018 )

Beau petit format. Rien à dire, le carré c'est carrément bien. Couverture couleur, papier glacé, belle mise en page. Surtout pour les BD. Fanzine rock un peu décalé. Moins d'information, davantage de réflexion. Quoi de neuf Rocker ? Les questions que tout le monde se pose et auxquelles personne n'a envie de répondre. Du genre quel futur pour le présent du rock'n'roll en notre douce France ? C'est Rat Bat de Diego Pallavas qui s'y colle. Les questions sont orientées. L'on parle bien du groupe mais on l'interroge surtout sur les salles par où il passe. Galères diverses ( toute une armada ), contact avec le public, prix d'entrée, intermittence, professionnalisation, boulots, survie sociale...