KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 545

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR'TNT KR'TNT

10 / 03 / 2022

STANLEY BOOTH / BEVIS FROND

MCLUSKY / ASHEN / CERBERE

MARIE DESJARDINS / ILLICITE

JAMES BALDWIN / ROCKAMBOLESQUES

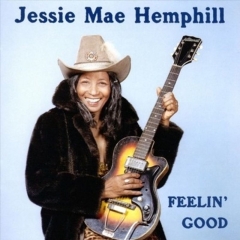

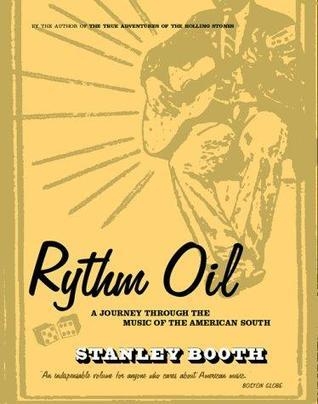

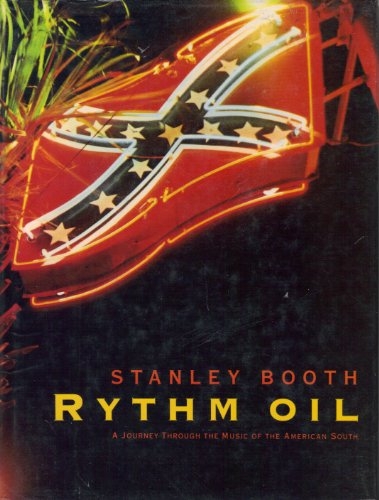

This Booth are made for walking

Dans la richissime bibliographie d’It Came From Memphis, Robert Gordon nous renvoie sur Rythm Oil, un fantastique recueil d’articles du trop discret Stanley Booth. Encore une sorte de passage obligé ! Stanley Booth fait partie de cette caste d’esthètes locaux qu’on pourrait appeler les Southern Gentlemen. Sur l’illusse, on le voit en compagnie de Keef. Booth est le grand spécialiste américain des Stones qu’il accompagnait en tournée à l’âge d’or et auxquels il a consacré trois ouvrages de référence, dont une bio de Keef.

L’édition 1991 de Rythm Oil est déjà en soi un petit chef-d’œuvre typographique : format choisi, belle main du bouffant, marges confortables et grande élégance des équilibres typo. Le contenu se hisse à la hauteur du contenant. Comme Robert Gordon, Stanley Booth va trouver les gens chez eux et donc, il propose ici une fabuleuse galerie de portraits. À commencer par Furry Lewis qui raconte les conditions dans lesquelles il perdit sa jambe : «Started going about, place to place, catching the freights. That’s how I lost my leg. Goin’ down a grade outside Du Quoin, Illinois, I caught my foot in a coupling» (le pauvre Furry s’est pris le pied dans un attelage et on lui a coupé la jambe sous le genou). Stanley emmène Furry à l’enterrement de Mississippi John Hurt et Furry fait un discours : «This is Furry Lewis talking. We come clean from Memphis to be with you today. I knew John Hurt from the old days. Me and him used to play together on Beale Street.» Pour Furry, John Hurt était l’un des meilleurs, «but he was so ugly. I swear ‘fore God he was.» Pour rencontrer Fred McDowell, il fallait prendre la route après Hernando, traverser Love et Coldwater et arriver dans un bled nommé Como. C’est là qu’on trouvait le meilleur des jeunes guitaristes (en dessous de la soixantaine) qui jouaient le vieux Delta blues : il servait de l’essence au Stuckey’s Candy Store. Fred avait passé sa vie en tant que sharecropper (métayer) et comme il ne s’en sortait pas, il décida d’arrêter les frais : il remboursa tout ce qu’il devait à son boss (pour la terre, les semences, les engrais, le loyer de la cabane et la mule) et pour solde de tout compte, il ne lui restait plus que 30 dollars. Il prit alors le job de pompiste qui rapportait mieux.

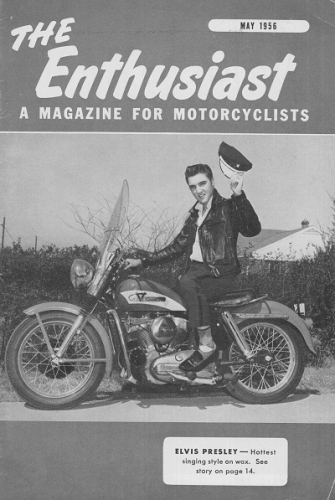

Quand Stanley Booth s’attaque à Elvis, ça donne des pages superbes. C’est de la sociologie, au sens où l’entend Bourdieu. Booth explique en effet qu’Elvis vient en direct du personnage que Brando incarne dans The Wild One - Les jeunes filles du Sud appelaient ces mecs the hoods, c’est-à-dire les voyous. «Tous des marginaux, avec leurs duck-tails, leurs Levis sales, leur bottes de bikers, leurs T-shirts et leurs blousons de cuir. Ils portaient des rouflaquettes qui exprimaient leur mépris de l’American dream. Ils étaient trop pauvres pour s’en payer une tranche. Quiconque écrit sur Elvis devrait se souvenir qu’il lui fallut un courage énorme pour faire partie des hoods et chanter. Un mec comme lui pouvait être mécanicien, peintre en bâtiment, chauffeur de bus ou même flic, mais pas chanteur.» Stanley Booth revient aussi sur le Colonel Parker pour insinuer que cette crapule fit tout ce qu’il put pour empêcher Elvis d’évoluer dans quelque domaine que ce fut. Stanley Booth rencontre aussi les Bar-Keys avant leur disparition, et les MGs. Il brosse de très beaux portraits de Steve Cropper («Steve is an enigma») et de Donald Duck Dunn («Duck, short and plump, seems more of a good ole boy than anyone at Stax, but he is the only one who has been influenced by the hippies»). Booth le voit jouer de la basse des deux doigts, les deux autres tenant une cigarette. C’est la raison pour laquelle le Booth book est essentiel : Booth observe.

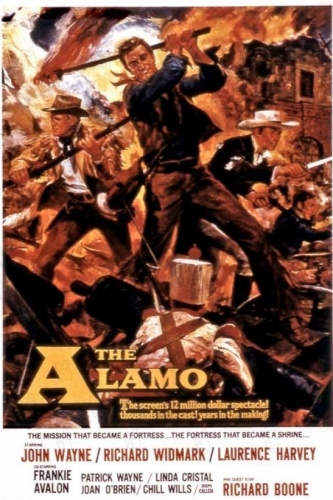

Il rencontre bien sûr Isaac Hayes : «Il porte une toque russe, un pull-over blanc à rayures vertes, un pantalon vert vif, des chaussettes transparentes et des chaussures brillantes en lézard vert. Il porte un sac rempli de tissu zèbre dont il compte de faire un costume.» Puis voilà Chips Moman qu’on considère comme «the living embodiment of the Memphis Sound». Et ça continue de décoller avec Charlie Freeman : «Quand Freeman était ado, Memphis était une ville gérée par des groupes religieux fondamentalistes et ségrégationnistes qui incarnaient très exactement ce contre quoi Freeman voulait se révolter.» Mais, ajoute Booth, de l’autre côté du fleuve, à West Memphis, il y avait the Plantation Inn et «Freeman and every other punk alive were doing what the neon sign said, Having Fun With Morris.» Booth rappelle que Charlie Freeman était un guitariste de session très réputé, qu’il accompagna des gens comme Chuck Berry, Slim Harpo, et Bobby Blue Bland. Charlie adore tirer des coups de feu dans le plafond du studio - Anyone knew he was, if not an indian, at least a real renegade riding the owlhoot trail (un voyou en cavale) - Avec les Dixie Flyers, Charlie va accompagner tous les géants d’Atlantic et d’ailleurs. On surnommait Charlie «the Mozart of self-destruction». Jerry Wexler était fasciné par son jeu : «Listen to that Charlie Freeman. High as a kite and playing like a bird». Booth ajoute : «Il sortait du studio à Miami, après des heures de boisson, de dope et de musique. On le voyait lever les yeux vers le ciel, puis regarder sa montre et dire : ‘Hell, man, il est onze heures de l’après-midi.» En guise d’épitaphe : « Quand il mourut, Charlie portait son jean favori, sa chemise en flanelle rouge, et même son caleçon rouge. Dans sa poche se trouvaient sa pointe de flèche, son médiator en or et le couteau de son grand-père. Il est mort avec ses bottes aux pieds. Remember the Alamo. FUCK YOU.» Autour de la tombe de Charlie, tout le monde chialait : il y avait des proches, des musiciens, des dealers, des gangsters, des fous, c’était nous dit Booth, un sacré spectacle.

Il se fend aussi de petits passages éclairs qui font de lui un écrivain du même niveau que Dickinson : «L’alligator est mon animal totem. J’en avais tué un, mais je n’en avais jamais mangé. J’ai donc acheté de la bière et de l’alligator et me suis assis sous un chêne. Comme le dit un jour Brian Jones qui se préparait à déguster du mouton, it was like a communion.» Booth tire aussi des coups de chapeau à Miles Davis, aux Staple Singers, à Roy Orbison et aux Neville Brothers. Autant de bonnes raisons de lire ce livre. Booth consacre aussi un beau chapitre à Al Green et rappelle qu’en 1976, Green rencontra tellement d’hostilité en devenant pasteur qu’il dut acheter sa propre église. Booth profite de ce chapitre haut en couleurs pour revenir bien sûr sur Willie Mitchell, le boss d’Hi. Il salue aussi William Bell qu’il voit sur scène et il se demande comment une boîte comme Stax, avec autant de talents, a pu se casser la gueule. Tiens puisqu’on parlait des hoods, voilà Billy Gibbons et la fameuse Memphis connection. Billy eut beaucoup de chance : son père Fred Gibbons lui offrit une Gibson Melody Maker et une ampli Fender Champ pour Noël en 1963. Il avait 14 ans. Fred Gibbons encourageait son fils à faire ce qui lui plaisait, contrairement à ce que faisait alors la grande majorité des parents qui préféraient les métiers sûrs. Fred Gibbons savait qu’un musicien pouvait vivre très confortablement de sa musique. Bill Ham, le manager de ZZ Top, avait étudié les méthodes du Colonel Parker : il protégeait le trio des médias, mais à l’inverse de Parker, Ham s’intéressait de très près à la musique. Ce qui fait toute la différence. «The important thing is, Ham and ZZ Top knew what they wanted to hear.» Booth rappelle les conditions dans lesquelles ZZ Top explose avec Fandango : 75 tonnes de matériel en tournée, et sur scène, on amenait un bison, un longhorn du Texas, un loup, cinq vautours et un nid de serpents que les vibrations des amplis ont fait crever. Ils gagnèrent alors tellement de fric qu’ils arrêtèrent de bosser pendant cinq ans. Ils titrèrent l’album suivant De Guello en souvenir d’Alamo : Davy Crockett et Jim Bowie entendirent les Mexicains crier ‘De Guello’, qui signifie ‘Pas de quartier’. Billy Gibbons rappelle que si son groupe a tenu si longtemps, c’est parce qu’il existe chez eux un amour profond de la musique et un robuste respect mutuel. Pas mal, n’est-ce pas ?

Booth termine sa galerie de portraits avec les Stones et James Brown. Ce qu’il dit des Stones est passionnant : «J’avais vu les Beatles, mais je trouvais que Chuck Berry chantait mieux ses chansons. Les Stones retinrent mon attention car ils ramenaient Howlin’ Wolf.» Booth va en Angleterre rencontrer les Sones en 1968 et il tombe sur Jo Bergman, une secrétaire américaine qui a lu Henry James, et un publiciste, Les Perrin, qui avait travaillé pour Louis Armstrong et Frank Sinatra - Bergman and Perrin, in other words, possessed frames of reference - the kind of thing you still need to understand Keith Richards and what in time he would become - Et là il tire l’overdrive : «Keith’s inensity of focus and his obvious rejection of middle-class values almost made me speechless» (l’intelligence de Keith et son mépris des valeurs de la classe moyenne m’ont laissé sans voix) - Dans le chapitre extraordinaire qu’il consacre à James Brown, Booth narre les démêlés du Godfather avec la justice, dus à une forte consommation de PCP. Le flic Taylor raconte que James Brown conduisait avec les bras en l’air. Il était complètement incohérent et ne tenait pas debout. La prise de sang révéla une forte présence de PCP. Dans ce chapitre fameux, Booth raconte aussi l’histoire de la relation entre James Brown et Jacque Daughtry, une blanche qui tomba follement amoureuse de Mr Dynamite. Encore un chapitre à lire impérativement, quand on aime les vraies histoires.

L’ombre de Jim Dickinson plane bien sûr sur Rythm Oil, qui en fait est le nom d’un breuvage qu’on vendait sur Beale Street. Dickinson donne une troublante définition de la Soul music : «Le marché semble s’effondrer par moments, mais ça revient toujours, parce que la musique intègre va survivre. On dit que la Soul music parle d’oppression et de pauvreté, c’est en partie vrai - aucun Soul man n’est né riche - mais ça va beaucoup plus loin que ça. C’est une façon de dire : je suis fier de mon peuple, de mes origines. Voilà ce qu’est la Soul.» Dickinson rappelle qu’everybody learned it from the yard man - tout le monde a appris la musique avec le jardinier, «et c’est aussi vrai pour les grands, y compris Jimmie Rogers, Hank Williams et Sam Phillips.» Et grâce à Booth, on apprend que Billy Gibbons craignait Dickinson qu’il voyait comme un shaman.

Et bien sûr, le vrai héros de ce classique littéraire, c’est le Memphis Sound : «Durant ces décennies qui vont de la fin des années 40 à la fin des années 50, la vie a changé dans le monde entier, grâce à quelques non-conformistes de Memphis. Ce changement s’est opéré en presque trois décennies, avec Stax, Goldwax, Sonic, Royal, American, Fretone, Onyx, Ardent et d’autres studios. Qui allait-on croiser par une nuit pluvieuse à Memphis ?» Et Booth en rajoute une louche plus loin : «The Memphis Soul Sound grows out of a very special environment.» Quand il rencontre Dan Penn, il lui pose la question :

— Dan, qu’y a-t-il de spécial à propos de Memphis ?

— Ce n’est pas Memphis, c’est le Sud

— Oui, mais que veux-tu dire ?

— Ici les gens ne supportent pas qu’on leur dise ce qu’ils doivent faire.

Et l’ami Booth repart de plus belle avec un texte d’intro : «Having written about Furry Lewis, Elvis Presley, Otis Redding and B.B. King, I slowy awoke to the realization that I was describing the progress of something, a kind of sexy, subversive music.» (Il réalise qu’en consacrant des articles à B.B. King Otis, Elvis et Furry Lewis, il était en train d’expliquer le développement d’un phénomène musical à la fois subversif et sexy). Et pour illustrer son propos, il raconte la déconfiture de Janis Joplin sur scène à Memphis. En effet, le public de Memphis était habitué à autre chose : «Elle avait bien chanté et tout était en place. Mais ça n’est pas passé. Elle retourna dans sa chambre au Lorraine Motel, où B.B. King et d’autres chanteurs de blues avaient eux aussi passé des soirées malheureuses.»

Signé : Cazengler, Stanley Bide

Stanley Booth. Rythm Oil. Pantheon Books 1992

L’avenir du rock

- Thierry la Frond (Part One)

L’avenir du rock voit de temps en temps un vieux copain à lui devenu producteur de séries télévisées. Ils vont casser la croûte ensemble Chez Paul, rue de Charonne, comme ils l’ont toujours fait, depuis le temps de leurs études. Ils ont très bien connu les anciens propriétaires, un petit vieux qui accueillait les clients et qui servait le vin, et une petite vieille qui cuisinait elle-même ses pommes de terres sautées à l’ail. Ils s’installent à leur table, une table qu’il faut désormais réserver car les gens font la queue pour manger là : les nouveaux propriétaires ont su maintenir la tradition de cuisine familiale. Ils attaquent avec leur vieux cru de Pinot Noir.

— Alors avenir du rock, où en es-tu de tes tribulations ?

— Je fais en sorte qu’elles restent dans le rang...

— Ah oui, je te vois venir, tu vas me ressortir le plan des Tribulations d’un Chinois en Chine, ha ha ha, tu ne changeras donc jamais. Tu admires toujours autant ce grand futuriste que fut Jules Verne ?

— Je trouve qu’on manque un peu de visionnaires par les temps qui courent. Et toi où en es-tu de tes projets révolutionnaires ?

— J’envisage un remake de Thierry la Fronde. Mais les comédiens que je sollicite déclinent l’offre les uns après les autres. Ils trouvent le personnage trop typé, c’est le syndrome de Belphégor. On ne peut pas réinventer ce type de personnage. Les remakes sont généralement voués à l’échec.

— J’ai peut-être une idée, mais te plaira-t-elle ?

— Je t’écoute...

L’avenir du rock remplit les verres de Pinot alors qu’on amène les entrées :

— Imagine que Thierry la Fronde soit devenu très vieux, qu’il se soit laissé pousser de grands cheveux blancs et qu’il se soit mis à jouer de la guitare électrique, histoire de rester synchrone avec son temps...

— Ah oui, pas mal... Vraiment pas mal... Avec le médaillon et le costume d’époque ?

— Oui, bien sûr.

— Et tu connais l’acteur ?

— Oui bien sûr. Il est anglais. Il s’appelle Nick Saloman, mais les gens le connaissent sous le nom de Thierry Bevis Frond. Je suis certain qu’il sera partant. Tiens, je t’écris son numéro de téléphone sur la nappe. Dis-lui bien que c’est de la part de l’avenir du rock.

Nick Saloman a derrière lui 25 big shots de Bevis Frond, mais plus que tous ses collègues, il incarne l’avenir de la couronne d’Angleterre. La preuve ? Cet album qui vient de paraître, Little Eden, qui est en fait un double album pour le moins explosif. On y compte pas moins de trois coups de génie, à commencer par ce «Find The Mole» terré en B. C’est quasi-stoogy dans l’attaque - Someone’s talking to me/ I don’t understand a word - Avec un killer solo flash in the flesh. C’est en C qu’on trouve «Here Come The Flies», un fabuleux groove de rock qu’il embarque sous le boisseau et qu’il joue au coulant psyché capiteux. Certainement le meilleur coulé de psyché de l’histoire du coulé psyché. Le troisième coup de génie est le dernier cut de la D, «Dreams Of Flying», embarqué au riff de basse dévorante. Il avale un poème fleuve et profite de son élan pour s’envoler, c’est d’une rare puissance et c’est même imparable. Il passe en mode hypno et là quelle délectation ! Il finit sur des objurgations, hang on to you/ Happy endings/ They may/ Stop your/ Path descending et ça continue au hang on/ To your/ Higher call/ It may/ Catch you/ When you’re/ Falling - Pure genius ! Avec «Cherry Gardens», il frise le Dinosaur. Il n’a rien perdu de ses pouvoirs. Avec «Numb In The Head», il devient gaga de gaga, il connaît ses limites, mais il ne ressent rien, not feeling anything. Sacré Thierry ! Avec le «Start Burning» d’ouverture de bal de D, il revient au heavy rock et le bourre de contenu et d’une volée de wah. Il est en colère, génial et enpowering. Il a deux cuts qui sonnent comme des vieux hits du Teenage Fanclub : «My Own Hollywood» et l’«Everyone Rise» d’ouverture de balda. Il est en plein dans «Everything Flows». Belle envolée avec un thème de guitare avoisinant. Joli shoot d’insidious que l’«You Owe Me» propulsé par un beat excédentaire. Il remet en route sa vieille formule de défilement à l’infini et profite de l’occasion pour passer un wild killer solo flash. Attention au «Do Without Me» qui se planque en B juste derrière the Mole. Thierry remet la pression du rock anglais ultra-chanté et investi par du solo de Frond, l’un des sons les plus purs d’Angleterre, fluide et si électrique, au sens Peter-Greeny de la chose. Le cut le plus spectaculaire de l’album est sans doute l’«As I Lay Down To Die» : un big atmopsherix drivé à la guitare. Il passe un solo de wah entre deux couplets d’agonie - No sickness or injury/ Just an echo asking/ Why I allow this to diminish me/ But this is out of my control - Il sort du sarcophage higher/ Then I will ever be, accompagné d’un solo fluorescent.

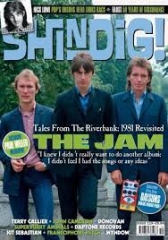

Pour Shindig!, Roberto Calabro rencontre celui qu’il qualifie de national treasure. Thierry Bevis Frond a démarré nous dit Calabro le Calabrais en mode one man band et pour Little Eden il y revient. Il envisageait de faire l’album avec ses copains, mais comme les démos qu’il avait préparées sonnaient bien, elles sont devenues l’album. C’est lui qui a photographiés le HLM qu’on voit sur la pochette, The Ferrier Estate in Kidbrooke, South London qui depuis a été rasé. Calabro dit aussi que Thierry Bevis Frond a rassemblé toute sa paraphernalia pour cet album : nostalgic pop songs, delicate acoustic numbers, guitar-oriented psych tunes, and brillant rockers et il cite le fameux «Find The Mole». Thierry Bevis Frond fête aussi le 35e anniversaire du groupe. Quand le Calabrais lui demande quels sont les albums du groupe les plus représentatifs, Thierry cite Miasma, New river Head, Valedictory Songs and Maybe We’re Your Firends Man. Albums effectivement géniaux sur lesquels nous allons revenir incessamment sous peu.

Signé : Cazengler, Bavasse Frond

L’avenir du rock - Thierry la Frond (Part One)

Bevis Frond. Little Eden. Fire Records 2021

Roberto Calabro. Back to the garden. Shindig! # 119 September 2021

Inside the goldmine

- Unlucky mclusky

Pour des raisons esthétiques, on va l’appeler R. Il n’avait pas un prénom très moderne. Disons démodé. Alors va pour R. Copain de lycée. Passionné de bagnoles de sport. Alors qu’on roulait tous en mobylettes, lui roulait en TR4. Une belle TR4 blanche avec le fameux overdrive au tableau de bord. Il adorait aller faire un tour sur le circuit des Essarts. Rrrrrroooommm bam balam. C’est vrai qu’elle tenait bien la route, sa Triumph. Il l’avait refaite entièrement, moteur et carrosserie. Un passionné. Le week-end, on allait faire les cons sur la côte. Vers Honfleur. Une boîte un peu glauque qu’on aimait bien et où on entrait à l’œil. On partait le vendredi soir et on rentrait au bercail le dimanche matin. Si on dormait, on dormait dans la bagnole, mais c’était assez rare. Le seul problème c’est qu’on n’avait pas de blé pour faire le plein. Alors système D : bidon et sifflette pour aller pomper l’essence sur les parkings. Dégueulasse. Car on avalait de l’essence à l’amorçage de la sifflette. On se rinçait la bouche au Ricard. Chacun un flash dans la poche. Ça devenait une routine. Semaine après semaine. Jusqu’au jour où...

— Bougez plus ! Les mains en l’air !

Il devait être le seul mec en France qui ne dormait pas et qui surveillait sa voiture depuis la fenêtre de son appart ! Il crevait de trouille. Il pointait un fusil de chasse sur nous.

— J’ai appelé les flics, y z’arrivent ! Bougez pas j’ai dit !

R se mit à sourire et quand on le connaît, ce petit sourire carnassier n’est pas bon signe. R baissa lentement les bras et dit au mec en rigolant :

— Vas-y, tire-moi dessus, ma couille.

Évidemment, le mec a tiré. Bhaaam ! R reçut la décharge en pleine poitrine. Sa chemise blanche était parsemée de petits points rouges. Il fut le premier surpris de n’être pas mort. Cartouche de gros sel ! R attrapa le bidon rempli d’essence et frappa le mec à la volée, schbounz, en pleine gueule. On eut tout juste le temps de mettre les bouts avant l’arrivée des condés. Au volant, R se marrait :

— Lucky unlucky, poto, mais tu vois, ça le fait bien...

Façon de parler.

À leur façon, Andy Falkous et mclusky ont eux aussi joué au petit jeu du lucky unlucky. Mais ils ne sont pas aussi lucky que R. Plutôt unlucky. Comment un trio aussi brillant a-t-il pu disparaître ? Dans deux mille ans, les archéologues se pencheront probablement sur ce mystère.

C’est avec mclusky Do Dallas que mclusky est arrivé dans le rond du projecteur. L’album fit sensation dans la presse anglaise. Trois des titres de cet album pourraient figurer sur n’importe quel album des Pixies : «Alan Is A Cowboy Killer», «Gareth Brown Says» et «Chases». Falkous y fait son gros Black, c’est-à-dire qu’il attaque l’Alan à la sauvette et qu’il l’explose aussi sec, il plonge mclusky dans la bassine d’huile bouillante des Pixies, c’est extrêmement saisissant. Ça remonte un temps, Alan is a cowboy killer, et boom, avec à la suite un killer solo flash in the flesh. Même chose avec le Gareth Brown et Chases, ça cogne dans les tibias, ils tapent dans le heavy hardcore du gros, ils courent après leur cut qui s’enfuit, on se goinfre de l’excellence de cet album qui est une véritable orgie de démesure. Nouveau coup de génie avec un «The World Is Over Bitch» plongé dans le chaudron de scream des Pixies, avec un truc plus demented, comme si c’était possible. Ils poussent encore le bouchon de la folie. Viva mclusky ! Le «Lightsabre Cocksucking Blues» d’ouverture de bal est un modèle d’insanité, ils jouent au no way out, c’est d’une beauté désespérante, ça hurle dans le chaos de la fin du monde, ces mecs ont le talent de leur folie. Ça nous guérit des ravages de la médiocrité. Ils repartent de plus belle avec «No New Wave No Fun» dans l’extrême onction de l’insanité, Andy Falkous chante tout au bord du gouffre, c’est extravagant de power destructeur, peu de groupes sont allés aussi loin dans le process de la défenestration. Andy Falkous met le paquet. Ils continuent de chatouiller les cuisses de la muse qui entre en transe avec «Collagen Rock», ils nous emmènent dans le vrai monde, le monde interlope, celui du fard et du beat inexpected, ils cultivent toutes les véroles, toutes les sous-jacences, ils ont des dons atroces, ils flirtent avec la démesure des Pixies et ne vivent que pour la bille en tête. On entend Jonathan Chapple ramoner «Day Of The Deadringers» à la basse underground. Ils passent d’un climat à l’autre sans coup férir, c’est leur apanage, ils jouent bien le jeu dans «Fuck This Band» et on retourne aussi sec en enfer avec «To Hell With Good Intentions». Andy Falkous y perd le contrôle de sa voix.

Leur premier album paru en l’an 2000 s’appelle My Pain And Sadness Is More Sad And Painful Than Yours. Il est aussi intense et aussi barré que Do Dallas. Ils font déjà les Pixies avec trois cuts : «Medium Is The Message», «When They Come Tell Them No» et «You Are My Sun». «Medium Is The Message» est amené comme souvent chez les Pixies par la menace d’un bassmatic et ce démon d’Andy Falkous plonge dès qu’il peut dans sa friture, mais il ressort à sec pour le deuxième couplet. C’est un averti qui en vaut deux, il fait comme le gros, il se réserve pour les apocalypses, même façon d’avancer dans la ville en flammes avec de chant dérangé et mirifique. Le bassmatic de «When They Come Tell Them No» est aussi celui des Pixies, c’est vite livré au délirium et avec «You Are My Sun» Falkous replonge aussi sec en enfer. Il explore tous les replis du gros et ramène de ses explorations du power et de la folie. C’est à peine croyable. «Flysmoke» pourrait aussi sortir d’un album des Pixies, avec ce riff de guitare sur le côté du chant, l’agressivité se joint à la douceur du temps. Il refait encore son gros Black avec «Rock Vs Single Parents», même attaque que celle du gros, à la déconstruction et au scream de brûlé vif, puis redescente dans le doux du son avant d’aller screamer de plus belle. «She Comes In Peace» sonne comme un coup de génie, cet ultra punk blues est littéralement saturé de violence. On dira la même chose de «Problems Posing As Solutions» : ils allument leur pétard d’entrée de jeu et boom !, c’est plein de nappes et plein de clameurs infernales. Ils sonnent comme des saucisses qu’on vient de jeter sur le grill, ils dansent la Saint-Guy des grands brûlés vifs. Ils rôdent dans les cendres de leur légende en devenir. Comme le gros, ils maîtrisent le petit jeu des alternances entre le calme et la tempête. Et si on souhaite entendre une basse dégueulasse, elle est dans «World Cup Drumming». Cette basse cacochyme tousse dans un defeaning blast. C’est l’hymne de la fin du monde, idéal pour finir un album aussi perturbant. Les chorus explosent et les hurlements battent tous les records de Hurlevent.

On pourrait qualifier The Difference Between Me And And You Is That I’m Not On Fire d’album des apocalypses pour au moins une raison : «Support Systems». Andy Falkous rôde dans les parages, fais gaffe, il est capable de tout, il développe pour exploser et il explose. Il vise la clameur définitive. «1956 And All That» et «Falco Vs The Young Canoeist» sont encore deux horreurs collatérales. Ils tapent le 1956 au heavy hardcore de youh-youh, ils jouent comme des crabes dans la bassine d’huile bouillante, youh-youh !, et ils explosent Falco dans l’œuf du serpent. Il est un peu comme le diable, cet Andy Falkous, il joue sur tous les tableaux. On comprend dès le «Without You I’m Nothing» d’ouverture de bal qu’on est un big album, ça chante à l’allant, mais pas n’importe quel allant : l’allant définitif. Tu rentres tout de suite dans le monde de mclusky, ils y appliquent les lois du hardcore, mais avec des réserves Pixies/rock/punk qui les rendent accessibles. Ils amènent «She Will Only Bring You Happiness» au pur jus de sunshine pop et c’est béatifiant, explosé de soleil, mais le son a des crocs. Nouvelle alerte avec «Kkkitchens What Were You Thinking?», ils ont le diable au corps, ils dépassent tout ce qu’on peut imaginer. Toutes les falaises de marbre de nos a-prioris s’écroulent au passage de ces mecs-là. Ils collectionnent les exploits soniques, chez eux l’idée prévaut. Ils ne fonctionnent qu’à l’idée, comme le montre «Your Children Are Waiting For You To Die». Encore un cut ultime avec «Slay», l’une des pires explosions de l’histoire des explosions. Anndy Falkous plonge encore son «You Should Be Ashamed Seamus» dans la folie, il semble vouloir rivaliser avec le gros, le gros hurle beaucoup, mais Andy Falkous hurle encore plus.

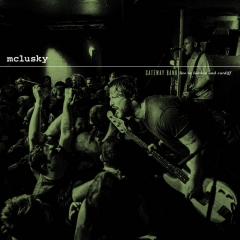

L’idéal serait de commencer par visionner l’excellent Getaway Band (Live In London And Cardiff) paru l’an passé. On a les deux concerts sur le même support avec quasiment la même set-list, mais bon, on n’est pas obligé de voir les deux, car c’est tout de même très spécial. Toute la démesure et l’insanité du groupe est comme démultipliée. Leur hardcore gallois se situe exactement dans le même genre d’insanité que celle des Pixies, au temps où le gros hurlait comme un cochon. On croit que les mclusky sautent en l’air et qu’ils se roulent par terre, pas du tout. Andy Falkous garde le contrôle, il hurle dans son micro tout en grattant savamment sa Les Paul. Il est prodigieusement bien accompagné par Damien Sayell, bassman des enfers et l’encore plus infernal Jack Eggleston au beurre. Tu veux l’enfer sur la terre ? Laisse tomber Motörhead, c’est «Dethink To Survive» qu’il te faut. Falkous hurle tout ce qu’il peut et garde le contrôle. Il papote pas mal avec le public qui envoie des vannes. Falkous joue au petit jeu de l’apocalypse nerfs d’acier, c’est très impressionnant. Sur «Collagen Rock», Sayell saute en l’air. Ça continue de monter en pression jusqu’à «Alan Is A Cowboy Killer» qui explose et ils maîtrisent la folie de «Gareth Brown Says» à la perfection. Pure giclée de hurlette à la Frank Black. Ils jouent «Falco Vs The Young Canoeist» à deux guitares suraiguës, c’est l’attaque des frelons et Sayell chante cette abomination. Ils enchaînent avec l’un des sommets de power rock, «You Should Be Asheamed Seamus». Falkous le chante à l’extrême violence, il n’existe rien d’aussi violemment parfait dans le monde libre. «The World Loves Us And Is Our Bitch» atteint à la démesure des early Pixies. Falkous est la superstar d’un monde de son invention. Attention à ne pas confondre mclusky avec les groupes hardcore américains.

Signé : Cazengler, maclèchecul

Mclusky. My Pain And Sadness Is More Sad And Painful Than Yours. Fuzzbox 2000

Mclusky. Mclusky Do Dallas. Too Pure Too Pure 2002

Mclusky. The Difference Between Me And And You Is That I’m Not On Fire. Too Pure Too Pure 2004

Mclusky. Getaway Band (Live In London And Cardiff). Prescriptions 2021

ASHEN

C’était dans un temps lointain où l’on pouvait se rendre à un concert sans se cacher derrière un masque, ni présenter un pass de ceci ou de cela. Bref c’était autrefois, ce 19 avril 2019 Ashen prenait d’assaut la scène du Chaudron, et nous éblouissait. Un nouveau groupe, des inconnus, pas tout à fait puisque le scream-vocal était assuré par Clem des Fallen Eight, son ancien combo qui s’était séparé. Un groupe prometteur assurai-je, oui mais plus de nouvelles depuis les débuts de l’ère covidique.

Ils ont survécu. Sont prêts à remonter sur scène, entre temps ils ont travaillé dur. Tout le long de l’année 2021 ils ont réalisé trois vidéos qui ont marqué les esprits si l’on en juge le nombre astronomique de followers.

Clem Richard : vocal : / Antoine Zimer : guitars / Niels Tozer : guitar, additional vocals / Thibaud PoulLy ; bass / Tristan Broggeat : drums.

HIDDEN

(YT : 19 / 11 / 2021)

Esthetic Metalcore. D’abord les images. Le choc. Un boomerang que vous n’avez pas lancé, mais qui revient vers vous. Vous êtes la cible, tenez-vous-le pour dit en regardant cette vidéo. Un récif de corail éblouit votre vision, vous en oubliez la musique, vous ne la saisissez pas en tant que morceau mais en tant qu’articulation rythmique des images, le temps de les apercevoir une seconde en évidence, silhouettes noir cendré retranchées derrière le nom du groupe qui barre l’écran de ses lettres blanches, le code couleur est d’emblée annoncé, il ne s’aventurera jamais hors de ce trismégiste canon alchimique, c’est alors que survient le Tryptik, les clapper boys de Gene Vincent revisités façon hip hop bondissant, sont là pour ainsi dire en contrechant, car, c’est-là que réside le secret du mixage, les images se font musique, et la musique support des images, les musiciens ne jouent pas, sont saisis en tant qu’icones, le ballet est régenté tel un jeu d’échec, les pièces sont immobiles en elles-mêmes, vous êtes propulsé dans la tête d’un joueur, et devant vous défilent les différentes stratégies possibles qui s’offrent à son cerveau, les trois membres du triptyque miment la violence métallique, un son resserré à l’extrême radicalement fragmenté, impossible de vous arrêter mentalement dessus, ce n’est pas que tout va trop vite, c’est que le tout est éparpillé en milliers de minuscules congloméras soniques comprimés à l’extrême, déstabilisation totale, oui c’est violent, elle n’a pas encore explosé, c’est le scream de Clem qui la déchire et en crève l’enveloppe. Image mouvante et basculante. Le centre de gravité de votre iris en est tourneboulé. Le pire c’est qu’ils sont parvenus dans ce tourbillon à insérer un scénario. Une histoire de masque. Pas celui auquel vous pensez. Celui qu’arbore votre figure chaque fois qu’une personne vous aborde et que vous adaptez les mimiques de votre visage, afin de ne pas révéler votre vraie personnalité, non par machiavélisme, mais par peur d’être rejeté pour ce que vous êtes vraiment. Beaucoup de bruit et de fureur, pas en vain, pas gratuitement, pour briser la carapace de tortue derrière laquelle vous vous cachez, vous vous calfeutrez dans la cellule de votre solitude.

Et la musique au juste ? Je vous invite à regarder pour ceux qui aiment mettre les mains dans le cambouis de la machine la vidéos suivante : Ashen – Hidden ( Guitar playthrough ) : Niels Tozer et Antoine Zimer, en plan fixe jouer leur partie, magnifique occasion de comprendre la subtilité et la technicité de la composition. Passionnant. Tout autant que la vidéo précédente.

OUTLIER

(YT : 26 / 08 / 2021)

Déstabilisant. Le genre de vidéo dont on ne sort pas indemne. Rien à voir avec la précédente qui du coup s’apparente à un exercice de style. Ce qui est injuste car porté à un haut niveau de virtosité artistique. Sans doute faut-il la lire comme une suite à Hidden. Pas un nouvel épisode à l’histoire ancienne. Une étape, plus loin. Quand on ne parvient pas à sortir de soi-même, à s’extérioriser, l’on s’enferme en soi-même. On recule d’une case. Ecran noir, Clem vous fixe. Cheveux courts bleuâtres, teint blafard, le groupe derrière lui, en blanc infirmier, le monde se grise, la réalité se diffracte, Clem nous regarde, il est dans l’écran que regarde Clem, il danse, tel un épouvantail qui gesticule sous les poussées d’un vent de folie, rythmique incessante, il est assis dans la grisaille qui embrume son esprit, il parle, il s’explique, il se confesse à lui-même, d’une voix chantée mais blanche et creuse, il est las, éteint fatigué de lui-même, le décor change, déjeuner en famille, ambiance bourgeoise, bien élevée, l’on fait comme si, il explose à l’intérieur de lui, sa voix grimpe dans la plus haute tour, celle dont on ne descend pas, l’orchestre derrière lui déchaîné, il crie, il hurle, des mains l’agrippent, dans la famille, les visages esquissent des sourires, plutôt en rire qu’en pleurer, on le repousse au fond de soi, alors crise, rupture des digues de la folie, les guitares s’étirent à la poursuite de la note grise, des hauts et des bas, le désarroi est-il un asile, maintenant il est vêtu comme un prince en exil, Hamlet moderne, il se redresse, marche et s’empare du micro, Ashen fracture les portes de la catharsis, adhérence à l’aberrance.

Epoustouflant. Les amateurs de théâtre sont priés d’aller prendre une leçon de mise en scène. Sublime prestation de Clem.

Tryptik est composé de trois danseurs émérites : Steven Deba, Adrien Larrazet, Kenj’y Keas.

SAPIENS

(YT : 19 / 11 / 2021)

Cauchemar . Sapiens. L’homme réduit à sa plus simple expression. Lui-même. Pas nous. Pas vous. Je vous le souhaite. Vous en connaissez tous. Ces épaves, enfermées en elles-mêmes, qui n’ont même plus la force de tendre la main pour mendier. N’attirent plus que le mépris et la haine. Le seul bouclier de la peur qui nous agresse. Vision glauque. Quelque part dans un passage souterrain du périphérique, une loque humaine seule avec son néant et sa parano. Scénario minimal. Tout est dans le mixage et l’interprétation. Des trois clips c’est celui qui laisse entendre l’importance du background musical. Ashen ne mise pas sur l’ampleur sonore, celle-ci s’apparente trop à une vision lyrique du monde, musique sèche, squelettique, mais incandescente, du bois qui brûle mais qui ne fume pas. Une combustion destructrice, qui interdit toute respiration. Vous tombe dessus, vous ensevelit sous les os des fosses communes que l’on vide au tractopelle dans les cimetières pour faire de la place aux futurs nouveaux venus. Les cris de Clem sont de cette rage contenue dont se consument les colères muettes, celles qui se retournent contre vous et vous auto-détruisent encore plus sûrement que le système social qui n’a plus besoin de vous. Ashen les cendres froides d’un monde glacé devenu inhabitable. Pour les sapiens que nous sommes.

Reste à regarder la vidéo Ashen-Sapiens ( One take drum playtrough ) : l’occasion de voir Tristan Broggia en action éruptive et de mieux entendre l’osmose entre la batterie et la voix de Clem. Un bijou fulminant de haute précision. Prière d’enchaîner sur Ashen-Sapiens ( Bass playtrough ), Thibaud Poully qui nous donne à entendre le bruit de fond du groupe, qui n'est pas sans ressemblance avec le mystérieux et inquiétant bruit de l’espace que recueillent les physiciens. L’a des froissés étonnants, et une technique dans son travail sur la corde du haut qui n’est pas sans rappeler les primitifs fils de fer tendus sur un mur des cabanes de bois à l’origine du blues rural. Pour en savoir un peu plus sur le groupe, le visionnage de la vidéo-interview Thierry présente le groupe Ashen.

Vous l’avez compris : Ashen, un groupe avec qui il va falloir compter.

Damie Chad.

CERBERE

CERBERE

( EP / mars 2021 )

Aimer les chiens ne suffit pas pour apprécier Cerbère, faut aussi aimer déambuler dans les méandres des Enfers. La légende raconte que c’est-là que les anciens Dieux et les Héros de la Grèce Antique fourbissent leurs armes et préparent leur retour. Quoi qu’il en soit le Chien à trois têtes garde l’entrée, un tantinet patibulaire le monstre ! Pour savoir si vous êtes prêt à l’affronter l’écoute du premier Ep de Cerbère s’avère être une très bonne préparation mentale. Si vous ne supportez pas, n’insistez pas. Ce n’est pas pour vous. La pochette de Thom Dezelus est un remarquable carton d’invitation. A peine ai-je entrevu les deux parois granitiques du souterrain, je n’ai pas pu résister. A mon humble avis elles vous filent davantage la frousse que les yeux et les museaux menaçants qui évoquent davantage la vie que la mort.

Cerbère, le groupe, possède trois têtes à savoir : Baptiste P. guitariste, Baptiste Reig, batteur, Thom Dezelus bassiste. Ne sont pas nés dans les champs phlégréens, proviennent tout simplement des alentours de Paris, soi-disant ville lumière. Nous supposons qu’ils doivent hanter les antres obscurs. Il ne semble pas que le groupe soit encore en activité en 2022, il se peut qu’ils soient en train de ruminer de noirs desseins. Que voulez-vous attendre de plus d’un trio maléfique qui se définit lui-même en trois mots : heavy-sludge-doom. Pas besoin de longs discours pour comprendre que l’on ne met pas les oreilles n’importe où. Vous ressentez un petit frisson dans le dos, rien de plus normal, ne citent-ils pas Abbath dans leur influence, groupe et / ou musicien de Norvège pays de glace et de neige.

Julia : ça commence exactement comme finissent la plupart des concerts rock, par une apocalypse, ensuite ça ne faiblit pas. Vocal extrême, essayez de chanter la traviata alors qu’une main de fer s’introduit dans vote anus, remonte dans votre intestin agrippe votre estomac et entame une reculade reptatrice pour opérer son extraction par voie anale. Ne riez pas, musique lourde et empesée, qui au milieu du morceau se met à grincer très fort, si vous cherchez le noise, vous finissez par le trouver, le plus terrible c’est que vous ne pouvez pas vous détacher de l’engluement sonore, votre esprit est littéralement aspiré et ne répond plus à vos commandes mentales. Aliéné : pour bien comprendre où nous en sommes nous dirons que le morceau précédent était une douce romance sentimentale pour jeune nonne enfermée depuis dix ans dans un couvent, ici vous êtes plongé dès la première seconde dans la fournaise de l’aliénation, ponctuée des cris de goret que devait pousser le bébé Achille lorsque sa mère Thétis le tenait au-dessus de la flamme sacrée pour brûler les parties humainement mortelles de son corps, question quel est l’instrument qui frappe le plus fort : la guitare, la basse, la batterie, passent toutes les trois la ligne d’arrivée en vainqueur, c’est ensuite après l’énorme grincement proto-final que la basse vous assourdit d’un riff aussi monstrueux qu’une flatulence de dinosaure, que la guitare s’enflamme, et que le dernier coup de gong de la batterie stoppe le tohu-bohu si brutalement que vous pensez être devenu sourd. Cerbère : oubliez tout ce qui précède, des hors-d’œuvre, avariés nous le concédons, mais voici la confrontation finale, comment avec vos deux seules mains parviendrez-vous à fermer les trois gueules du chien infernal ? Difficile à expliquer, mais cette introduction qui semble galoper en toute innocence vous glace les sangs. Surgissent des cris inaudibles, de ceux dont on n’aime pas se souvenir et quand ils se taisent c’est encore pire, vous dévalez une pente sans fin, vous ne courez plus, vous êtes happé en apesanteur dans un trou d’ombre noire et bientôt un vrombissement incessant vous enferme dans une spirale meurtrière, plus de bruit, un sifflement de turbo-réacteur qui vous avale et vous fait subir le sort de ces oiseaux que les moteurs des avions recrachent sous forme de purée sanglante, vous n’êtes plus qu’une pluie charnelle de hachis parmentier qui se désagrège et se dissout dans le vide, les hurlements qui suivent ne sortent pas de votre bouche, ils flottent dans l’espace comme l’algorithmique projection mathématique de votre terreur, basse gourde, batterie sourde, guitare lourde, et ces grincement qui vous percent les tympans que vous n’avez plus, vous descendez encore plus lentement, ces cris sludgéens ne sont-ils pas les nodosités sémantiques des crissement des crocs de Cerbère en train de déchirer le filigrane de votre âme, la torture ne cessera donc jamais, l’impression lors de ces bruits de cymbale de passer par une infinité de sas de décompression, de paliers d’anéantissement préparé et incoercible, et vous sombrez hors de vous-même, toujours plus, vous ne vous obéissez plus, vous n’êtes plus que l’inconscience de votre absence au monde, la musique est désormais si noire qu’elle en devient illuminescente, vous n’êtes plus rien, un souffle ténu qui se dilue en traversant les pales d’un ventilateur.

Prodigieux. Le genre de disque que vous n’écouterez pas une deuxième fois. A moins que vous ne l’écoutiez en tant que métaphore de la disparition de quelque chose. De l’Europe par exemple.

Damie Chad.

LE GRAND CAFE, C’ETAIT JEAN-CHARLES

MARIE DESJARDINS

( La metropole.com )

Un article de quelques pages qui risquent de donner le vertige aux petits français qui s’imaginent que Paris est le centre du monde. Dans cet hommage à Jean-Charles, les kr’tntreaders reconnaîtront un nom, grâce à leur blogue favori, celui de Vic Vogel à qui Marie Desjardins a consacré un livre que nous avons chroniqué dans notre livraison, 482 du 30 / 04 / 2020. Rappelons que Marie Desjardins est canadienne et romancière.

Nous sommes rue Saint-Denis, pas à Paris, à Montréal. C’est-là en 1981 que Jean-Charles Guinant et Louis Royet, venus de Saint-Etienne ( France ) reprennent Le Grand Café. Misent surtout sur la vie nocturne. Savent, avec l’aide de Jean Caron, un ami, se faire respecter des différentes pègres locales qui aiment bien prélever un petit impôt sécuritaire... Nous sommes dans le monde interlope de la nuit, dans cette faune particulière qu’attirent ce genre de lieux très vite apparaissent Vic Vogel jazzman (voir livraison 482 du 30 / 04 / 2020 ) et Gerry Boulet chanteur d’Offenbach groupe pop canadien qui connut ses heures de gloire de 1969 à 1985. Beaucoup de musiciens gravitent autour du Grand Café et autres établissements similaires de la rue. A tel point que Jean-Charles organise le festival Session Blues Session, onze jours de folie printanière qui se répètera durant treize années.

Marie Desjardins restitue toute une époque aujourd’hui disparue, une ambiance, musique, alcool, sexe, la vie, la grande, la belle, nous croisons des gens célèbres chez nos cousins, qui par ici sont de parfaits inconnus, ce n’est pas grave ce qui est embêtant c’est de savoir que l’on a raté un moment d’extraordinaire convivialité, et ce sentiment de nostalgie qui nous poigne pour n’avoir pas su, pas pu y participer. C’est cela Marie Desjardins en quelques lignes grâce à sa plume elle ouvre une fenêtre sur un monde ignoré et restitue dans l’éternel présent de notre imaginaire des fragments d’un passé lointain que le temps a emporté dans ses abîmes. Nous la remercions.

Damie Chad.

P.S. 1 : Outre cet article Marie Desjardins a signé l’éditorial Le convoi de l’évidence, consacré au Convoi de la Liberté qui bloque depuis trois semaines la bonne ville de Québec. Un mauvais exemple qui a suscité bien des ferveurs un peu partout, notamment en France où la police s’est montrée particulièrement violente. Nous partageons ses analyses, à force de maltraiter le peuple le gouvernement a récolté ce qu’il a semé, un mouvement de protestation populaire, largement suivi et soutenu par la population. Nous invitons nos lecteurs à (re)regarder Le Convoi film de Sam Peckinpah, sorti en 1978, terriblement prophétique, que je tiens pour l’œuvre cinématographique la plus anarchisante que je n’ai jamais vue.

P.S. 2 : nous avons consacré quatre autre chroniques (440, 442, 447, 449) à quatre romans de Marie Desjardins.

ILLICITE 2

AUTOPORTRAIT COMPLAISANT

Je suis un sophiste. Les mots nous obéissent, ils disent ce que l’on désire. Tout dépend de la manière dont on les agence. Moi qui ai écrit des milliers de chroniques sur des sujets variés – de préférence rock et littérature- ne pense point qu’il y ait en elles une once de ce que les imbéciles parent du beau nom de vérité. Ce ne sont point pour cela des mensonges. Disons des points de vue. Irradiants. Les choses portent en elles non pas une objectivité mais une signifiance. Celle que nous leur accordons. Personnellement en règle générale je préfère mes appréhensions à celles des autres. Ainsi ai-je l’impression de me regarder dans mon propre miroir. Parfois je me déguise. Dans les deux cas, j’ai mes stratégies.

Damie Chad

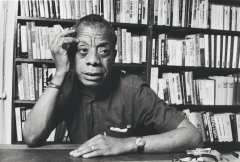

MEURTRES A ATLANTA

JAMES BALDWIN

( Editions Stock / Février 2020 )

Le livre qui ne vous attend pas. Certes les lecteurs qui n’auraient jamais lu un livre de James Baldwin auraient le droit, vu le titre, de s’apprêter à dévorer un roman policier. Ce n’est pas un roman, ce qui ne l’empêche pas d’être très noir. L’émotion suscitée par la mort de George Floyd délicatement assassiné par un policier blanc de Minneapolis en 2020 a raffermi par chez nous le renouveau d’intérêt autour de l’œuvre de Baldwin déjà amorcé par l’adaptation cinématographique de son roman Si Beale Street pouvait parler par Barry Jenkins en 2018.

Pour faire court, nous dirons que dans les années soixante, James Baldwin fut avec Martin Luther King et Malcom X une des trois grandes voix de la révolte noire. Pour ne pas connaître le sort funeste des deux derniers il s’exila en France en 1970. C’est un peu au titre de grande conscience morale du peuple noir qu’il est invité à se rendre au début des années 80 à Atlanta pour enquêter sur une abominable série de meurtres de vingt-cinq enfants noirs. Il arrive après la bataille. L’assassin – un individu noir peu sympathique - est arrêté et déjà condamné. L’on peut manifester quelques doutes sur sa culpabilité. N’a-t-il pas été jugé uniquement pour l’assassinat de deux adultes ? Contrairement à toute attente, le livre ne se transforme pas en contre-enquête dans le but d’innocenter un homme injustement accablé et de démasquer le véritable coupable. Nous ne sommes pas dans un film grand public où le bien finit toujours par triompher. Baldwin se contente des faits. Il a une très grande confiance en la justice de son pays, il sait qu’il ne la fera jamais changer, qu’elle a pour fonction de masquer la réalité, de s’aligner sur l’idéologie et les représentations dominantes.

Baldwin enquête. Il rencontre les témoins, discute avec les parents, parle au juge en personne, n’en dit ni du bien ni du mal. Ne découvre aucun nouvel indice – en cherche-t-il seulement - ne nous propose aucune nouvelle théorie sur le déroulement des faits. Certes les crimes se sont déroulés à Atlanta, ville noire dirigée par un maire noir, sans doute faut-il chercher ailleurs. Partout. En Amérique. Baldwin remonte aux origines du problème. Au mouvement qui a conduit la population d’origine européenne des Etats-Unis à qualifier les esclaves importés d’Afrique et leurs descendants de noirs. Une appellation facile à employer et qui occulte une réalité difficile à admettre : s’il existe dans la population noire plus de cinquante nuances de noir, du plus sombre au plus clair, c’est que les européens et les africains se sont mélangés beaucoup plus qu’on ne le dit. L’apartheid idéologique entre les deux provenances ne fut guère étanche… Ce n’est pas le plus grave. Loin de là. C’est que le fait de stigmatiser socialement les individus à peau plus ou moins noire en tant que noirs, a engendré son propre effet boomerang, s’il existe des noirs, les autres par la force d’une logique binaire se sont retrouvés dans la catégorie des blancs. A refuser l’individuation des êtres humains l’on a créé deux sortes de problèmes : le problème noir et le problème blanc. Une dichotomie à la-je-te-tiens-par-la-barbichette, un nœud gordien qu’il est impossible de trancher par la force.

Pourquoi pas après tout. Tuer tous les noirs, ou tuer tous les blancs, le problème s’évapore de lui-même. Malheur aux vaincus. Gloire aux vainqueurs. Ce serait trop beau. Hélas, le problème n’est pas spécialement racial. Chiffon noir ou voile blanc ne sont-là que pour faire oublier les disparités économiques. Baldwin insiste sur un point très particulier : les petites victimes assassinées ont toutes un point commun, ce sont des enfants noirs et pauvres. Pas de manichéisme. Comme par hasard après cette constatation Baldwin relève une autre évidence : la petite-bourgeoisie noire qui a accédé à une certaine aisance économique ne se sent pas aussi concernée que les masses laborieuses par ces assassinats. Rejoignant en cela la position de la population blanche, terriblement malheureux, mais que peut-on y faire sinon espérer que la police arrête le ou les criminels et que l’on oublie au plus vite ces affreux drames…

Baldwin élargit la focale. Dans un pays non racial – cette assertion se discute - comme la France il existe aussi une classe pauvre dont les élites ne se soucient que fort modérément… Attention ajoute-t-il, il y a ceux qui n’ont rien à perdre et ceux qui risquent de perdre quelques intérêts s’ils refusaient de collaborer avec l’Etat et le modèle économique dominant. La pensée de Baldwin frise avec la représentation marxiste de la domination capitalistique du monde. Il ne le dit pas ouvertement, il le suggère si fort que son plaidoyer est d’autant plus insidieusement implacable. Laisse au lecteur le soin de tirer les leçons de ses analyses.

Prodigieux écrivain qui parvient à dire beaucoup plus qu’il n’écrit, n’affronte pas les pouvoirs de face. En cela héritier de la vieille technique des lyrics des premiers bluesmen qui sous-entendaient ce qu’il fallait comprendre. Procède par à-coups. L’air de rien. Accumule les remarques anodines d’apparence aussi peu dangereuses qu’un bâton de dynamite dont on aurait supprimé la mèche. N’empêche qu’en fin de démonstration la crédulité ou la mauvaise foi des lecteurs est des plus chancelantes. Effeuille sans se presser l’artichaut du réel pour finir par en pulvériser le cœur.

Le pire c’est que Baldwin n’est pas optimiste. Il ne croit guère à la victoire finale. La condition des noirs et des pauvres s’est améliorée, mais fondamentalement rien n’a changé. Meurtres à Atlanta est publié aux USA en 1985, Baldwin disparaît en 1987. Trente-cinq plus tard, malgré la présence d’un Président noir à la Maison Blanche, le malaise est toujours là. Si l’on mesure la pauvreté à l’aune de la croissance exponentielle des richesses, les pauvres sont toujours aussi pauvres et la fracture de la société américaine s’est peut-être élargie. En le sens où l’explosion d’une révolte radicalisée dont Baldwin prophétisait dans les années soixante et soixante-dix – de la mort de Luther King à la défaite des Black Panthers - l’imminence, est restée jugulée.

Meurtres à Atlanta est un essai des plus incisifs et des plus lucidement désespérés qui ait jamais été écrit sur la société américaine.

Damie Chad.

ROCKAMBOLESQUES

LES DOSSIERS SECRETS DU SSR

(Services secrets du rock 'n' roll)

Episode 23

Il faut être franc, l’apparition du Grand Ibis Rouge a jeté un froid chez nos deux interlocuteurs, surtout qu’il affiche une mine peu réjouie, du moins me semble-t-il, je m’empresse toutefois d’ajouter que mes connaissances en ornithologie laissent à désirer. Le Président du Sénat faisant office de Président de la République est blanc comme un linge, son acolyte arbore la même teinte pallide que le buste de Pallas dans le Corbeau, sublime poème d’Edgar Allan Poe. Je suis toutefois heureux de vous annoncer que mon flair de rocker a encore une fois visé juste, je le comprends au ton courroucé avec lequel le volatile rutilant s’adresse à nos deux ennemis :

- En quoi vous ai-je trompé, n’ai-je pas diligenté un de mes meilleurs drones mortuaires pour assurer les centaines de morts promises afin que votre électorat apeuré se prépare à voter en votre faveur, n’ai-je pas par la même occasion barré de la liste des vivants le préfet de la Vienne en lequel vous entrevoyiez un candidat potentiel dangereux !

Le chafouin de service s’entremet de son ton qui allie à merveille servilité, obséquiosité et hypocrisie :

- Ô Grand Ibis Rouge, vous avez tenu vos promesses, hélas, un malheureux grain de sable s’est glissé dans notre entreprise, par notre propre faute, nous voulions être tenus au courant de vos résultats au fur et à mesure que les morts s’amoncelaient, vous nous aviez parlé d’un redoutable agent, tout frais, en pleine forme, un certain Watts, que tous les rockers du monde connaissent aviez-vous précisé, ce nom ne nous disait rien, nous avons cru bien faire en vous envoyant comme renfort supplétif les agents du Service Secret du Rock ‘n’ roll, entre nous soi-dit, un ramassis d’imbéciles profondément tarés dont nous n’avions aucune utilité, nous pensions qu’avec un peu de chance vous nous en auriez du haut de votre sagesse éminemment supérieure, débarrassé !

Le Grand Ibis Rouge nous jette un regard meurtrier si noir que Molossito ne peut se retenir, un jet d’urine inonde le bureau du Président, occasionnant une nauséabonde auréole.

- Ne me parlez pas de cette engeance maudite de bras cassés, je les aurais occis avec joie, mais tous tant qu’ils sont : chiens, filles, hommes, sont hors d’atteinte s’étant mis sous la protection d’un contre-rituel initiatique qui les rend insensibles à mes mortelles fureurs, je me demande d’ailleurs comment ils ont appris l’existence de ce contre-feu magique.

- - C’est pour moi un immense plaisir de vous l’apprendre, cher Grand Ibis Rouge, le Chef relâche un épais panage de fumée noire, l’idée m’est venue comme cela, innocemment, alors que j’allumais un Coronado, Grand Ibis Rouge, vous devriez vous mettre au Coronado, il n’y a rien à dire, c’est le summum existentiel auquel un être vivant, homme ou oiseau, puisse accéder, je…

Le Grand épouvantail volant cramoisi n’a pas l’air convaincu par les conseils du Chef, il remue les ailes à la manière d’un coq belliqueux qui s’apprête à ensemencer les douze poules glousses de son poulailler.

- Puisque je ne peux rien contre ces injurieux fifrelins, vous paierez pour eux … d’un terrible coup de bec il perce les crânes du Président intérimaire et de son conseiller occulte, une fricassée de cervelle se répand sur le bureau recouvrant le dégât des eaux précédemment occasionné par le relâchement de Molissito… quant à toi Charlie Watts, tu me dois encore un minimum de trois cents cadavres pour que tu puisses être délié du serment que les Rolling Stones ont signé en bonne et due forme, voici près d’un demi-siècle. Débrouille-toi ! Je te donne jusqu’à ce soir pour accomplir ta mission !

Un dernier éclair digne d’un camion de pompier et le Grand Ibis Rouge disparaît en une infinitésimale fraction de seconde.

UN DERNIER EFFORT

Nous nous sommes discrètement éclipsés du bureau. Ne les dérangez pas tant qu’ils ne vous appellent pas, ils travaillent, glisse à l’oreille du grand huissier qui se précipite vers nous. Dans la voiture Charlie n’est pas en grande forme, il pleure :

- Où trouver trois cents personnes à tuer d’ici ce soir, se lamente-t-il, quelle tâche ingrate j’en ai assez d’envoyer à la mort tous ces innocents qui ne m’ont rien fait !

- Charlie… je conduis à toute vitesse en essayant d’écraser les fous dangereux totalement inconscients qui se croient en sécurité en traversant sur les passages cloutés… n’ayez crainte Charlie, j’ai une idée, nous y sommes dans trois minutes, j’ai ce qu’il vous faut sous la main.

Je freine à mort devant l’Assemblée Nationale. Les filles ont pris Charlie par la main, Molossa, Molossito, et Rouky découvrent leurs dents lorsque l’on veut nous empêcher d’entrée, mais le Chef exhibe sa carte SSR, les huissiers nous laissent passer sans encombre, nous voici dans la galerie supérieure réservée au public. L’amphithéâtre est plein, l’ensemble des députés écoutent dans le silence l’orateur, l’heure est grave, les visages sont tendus mais fermes, il s’agit de voter la loi d’augmentation des impôts.

- Vas-y Charlie, tue-moi ces cinq centaines d’irresponsables, tous jusqu’au dernier !

- Je ne peux pas, répond Charlie, je suis très riche, ma fortune est aux îles Caïman, je ne paie pas d’impôts !

- Charlie, vous avez perdu combien de millions de dollars depuis le Covid ?

- Heu… je ne sais pas… en trois ans on aurait dû faire trois tournées à 500 millions de dollars ce bénéfices net, chacune, ce qui fait…

- Un milliard et demi de dollars Charlie !

- Oui mais le Covid ces gens-là n’y sont pour rien !

- Si Charlie, ils ont voté l’interdiction des concerts !

Sur le coup Charlie est devenu encore plus rouge que le Grand Ibis, il arrache la balustrade et saute au milieu de l’hémicycle, on ne reconnaît plus armé d’un fragment de balustre, il se rue vers les députés, on ne le reconnaît plus, il est partout à la fois, il court, vole et nous venge, poursuit ceux qui essaient de s’enfuir par les couloirs, l’ion ne compte plus les morts, trois cents, quatre cents, cinq cents, lorsqu’il revient vers nous il est tout fier, le rock ‘n’ roll est vengé :

- Maintenant je repars vers le monde des Morts, je suis en paix avec le Grand Ibis Rouge, mon âme et ma conscience…

Charlie nous embrasse et nous serre dans ses bras.

- Merci pour tout mes amis ! Je ne vous oublierai jamais ! Au revoir !

D’un pas décidé il s’approche du mur et disparaît. Rouky s’élance à sa suite mais le mur l’arrête, il aboie, il geint, il hurle à la mort, il pleure, il gémit… le spectacle est insupportable, le Chef allume un Coronado pour que l’on ne voie pas la larme qui coule de son œil gauche.

Subitement les mains de Charlie Watts sortent du mur et caressent la tête de Rouky qui lui lèche les doigts et frétille de la queue, les deux mains de Charlie et le tirent vers le mur qui se révèle une frontière insurpassable…

- Agent Chad !

Je m’avance vers Rouky, lui flatte l’échine ; il me regarde les yeux implorants, je m’agenouille près de lui, je sors mon Glock de ma poche, lui colle le canon sur la tempe. Je tire. Rouky n’est plus qu’une ombre. Il donne un coup de langue sur les museaux de Molossa et de Molossito, pose sa patte sur mon genou pour me remercier, les mains de Charlie l’attirent doucement, nous avons l’impression de les voir, de l’autre côté, s’éloigner, tout heureux, Rouky batifolant tout autour de Charlie…

Fin de l’épisode.