KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 622

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

30 / 11 / 2023

RAHSAAN ROLAND KIRK / GAZ COOMBES

JAMES DICKERSON / GLORIA SCOTT

BOBBY BYRD / CONIFER BEARD

DOZETHRONE / HIGH ON VIGERS

JOHNNY HALLYDAY

Sur ce site : livraisons 318 – 622

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Wizards & True Stars

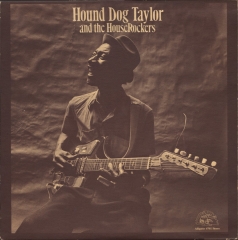

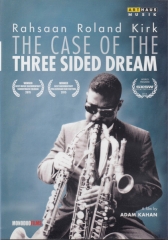

- Kirk out the jams

On aurait tort de vouloir enfermer Rahsaan Roland Kirk dans le bocal du jazz. C’est pourtant au rayon jazz qu’on le trouve chez les disquaires. Mais Kirk déteste le mot jazz. Il préfère employer l’expression «black classical music». Il explore les roots de l’African /American music et invente même un mot - That’s what we call BLACKNUSS - Grâce au film d’Adam Kahan - Rahsaan Roland Kirk - The Case Of The Three Sided Dream - on découvre que Kirk est un prodigieux militant. Pas de la CGT, mais de la liberté et du Black Power, ce qui veut dire la même chose : un combat sans fin pour la liberté, un combat qui dure depuis des siècles et qui va continuer. La musique de Rahsaan Roland Kirk charrie toutes ces images : révoltes dans les plantations, Black Panthers, ghettos urbains, Tommie Smith et John Carlos poings levés sur le podium à Mexico, Martin Luther King qui reçoit une balle dans le cou au Lorraine Motel, les émeutes de Watts, la victoire de Barak Obama, le martyre de Steve Biko et la résurrection de Nelson Mandela, les flammes dans le regard de l’esclave qui massacre le béké martiniquais à coups de machette, les bruits des chaînes dans la forteresse de Gorée, la croix en flammes devant la cabane d’Hound Dog Taylor, les bombes dans les églises noires, Muddy Waters sur son tracteur à Stovall Plantation, le cadavre d’Albert Ayler dans les eaux troubles du port de New York, oui tu as tout ça dans le son de Kirk et beaucoup d’autres choses encore, on n’en finirait pas, avec ce son qui est un mélange unique de beauté et de colère. Comme Miles Davis, Monk, Coltrane et quelques autres, Rahsaan Roland Kirk est un homme précieux pour les fans de rock. Oui, car c’est un punk, il suffit de voir la fameuse séquence de l’Ed Sullivan Show : on invite Kirk pour qu’il joue un air de jazz bon chic bon genre et paf, il fait danser les caméras avec «The Inflated Tears & Haitian Fight Song», accompagné de Charlie Mingus sur sa stand-up et d’une grosse bande de copains blacks fabuleux, et puis tu vois Archie Shepp avec sa casquette en laine qui se met à danser de tout son corps en soufflant dans son sax, et là tu as les vrais punks, tu comprends, c’est pas les Stranglers, ce sont les blacks du ghetto et le shaman Kirk, vêtu de vinyle noir et couvert de breloques, se met à onduler avec ses trois sax en bouche, c’est wild as fuck, aussi wild que l’est The Graham Bond Organisation jouant «Harmonica Man» dans la jungle, un clip qu’on peut choper sur Dailymotion. Toutes ces merveilles sont en ligne, mais attention au son, car dans les deux cas, il faut du son.

À l’époque du passage à l’Ed Sullivan Show, Kirk milite dans un mouvement nommé The Jazz People’s Movement et publie un manifeste inspiré de la désobéissance civile et du mouvement de lutte pour les droits civiques. Ils estiment que le jazz a disparu des émissions de télé. Ils commencent par venir foutre le souk au Dick Cavett Show en soufflant dans des sifflets. Ils inspirent la trouille aux médias new-yorkais, d’où l’invitation à l’Ed Sullivan Show.

Kahan fait témoigner pas mal de gens dans son docu, notamment la femme et le fils de Rah, comme elle l’appelle, et puis des tas de musiciens qui l’ont accompagné sur scène. Tous nous font le portrait poignant d’un petit homme rendu aveugle après sa naissance par une super-conne d’infirmière qui lui a accidentellement brûlé la cornée des yeux avec un produit. Alors le son est devenu sa seule réalité - Sound is his life - Il se passionne pour tous les sons, il découvre des sons inconnus, puis il apprend à emboucher trois instruments d’un coup, il n’a que deux mains, il rajoute une flûte, il joue tout ce qu’il peut jouer. Un premier clip nous le montre en 1964, avec ses lunettes noires à la Ray Charles et sa barbichette. Il est déjà iconique. Il est évident que William Bell va s’inspirer de lui pour la pochette de Bound To Happen.

Kirk pousse le bouchon - He took everything to extrem - Tout lui vient de ses rêves, les trois instruments, il les voit en rêve. Il voit Rahsaan en rêve. On lui demande quelle est sa religion - My religion is dreams - D’où le titre du docu. En 1970, il porte un turban et des bagues. Il devient shamanique. Il joue en solo sur un sax et en rythmique sur l’autre. Il a développé une expertise du circular breathing, c’est-à-dire qu’il inspire par le nez et expire par la bouche, une technique séculaire, Kirk peut jouer longtemps sans avoir à reprendre son souffle, il inspire et expire en même temps. Il peut passer des solos demented, il peut pulser indéfiniment, on voit son corps onduler, comme s’il baisait. À la différence des autres géants du jazz qui sur scène ne disent rien, Kirk parle beaucoup avec le public.

Bill Graham est l’un de ses plus fervents admirateurs - He destroyed me. La première fois, ce fut au Fillmore Auditorium en 1967. Comme j’avais aussi l’Airplane qui remplissait systématiquement, je pouvais programmer qui je voulais - Alors il programme the Afro-Haitian Ballet et en ouverture, Roland Kirk - Il arriva dans l’après-midi. Forte personnalité. Aveugle de naissance, je crois. Il portait des lunettes noires très bizarres, une robe africaine et une casquette tribale. Il parlait énormément, à propos des injustices, du racisme, de la fraternité et de l’égalité. Mais il était en colère. Comme Nina Simone.

Rah fait une attaque à 39 balais et fait modifier son sax pour continuer à jouer. Il ne joue plus que de la main droite. Sa femme nous raconte qu’il casse sa pipe en bois à l’arrière d’une bagnole, comme Alex Chilton. Il venait de jouer son dernier concert. Rah le punk casse sa pipe en bois en plein dans l’année punk, en 1977.

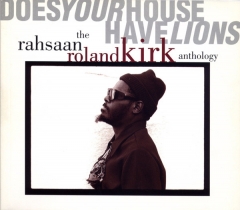

C’est à Rhino qu’on doit cette magnifique petite box, The Rahsaan Roland Kirk Anthology. Does Your House Have Lions. Le titre sort d’une anecdote relatée par Joel Dorn, qui fut le producteur de Rah. Dorn expliquait à Rah au téléphone qu’il venait tout juste d’acheter une maison. Alors Rah lui a demandé si sa maison avait des lions - You know concrete lions. My house has lions. Get a house with lions - Dans le booklet bien dodu, Hal Willner rend un sacré hommage à Rah : «The energy was heavier then anything I was seing in the punk rock world.» C’est exactement ce qu’on ressent à l’écoute de «Black Root», sur le disk 2 : on croirait entendre le Magic Band. C’est bourré de wild afro-beat. Globalement, Rah joue un heavy jazz groove qu’il ponctue de yeah. Sur «Wham Bam Thank You Ma’am», on entend Charlie Mingus on wild bass, yeah !, ça jazze dans le Rah, yeah !, ces mecs y vont au wild as fuck, yeah !, c’est explosif, une bite entre dans le printemps du jazz, yeah !, et féconde la vie par-dessus bord. Rah amène «Horses (Monogram Republic)» au grand melodica, il sature sa mélodie d’huile pour la faire entrer sous ta peau, mais il reste en même temps prodigieusement abrasif - That was me ! That was me ! - Il attaque «Old Rugged Cross» au bad heavy Kirking, mais il abrase son cœur de mélodie et attaque sa transition au heavy ramshakle de r’n’b, ça vire Jr Walker ! Il fout vite le feu aux immeubles. Genius pic ! Après une intro chant, ce démon de Rah souffle dans les bronches de «Volunteered Slavery», il l’amène au balancement du ventre d’avant/arrière, au vrai pulsatif de wild cat, il souffle dans tous ses cornets, il fusionne tous les sons pour faire de l’art, et tu te grises littéralement de son exubérance. Pour son «Medley», il souffle en continu des thèmes classiques avec une insistance de sale punk, ah la brute !, il déroule son déroulé à la déroulade de bouledogue boulimique. Il rend hommage à la Nouvelle Orleans avec «The Black & Crazy Blues», une heavy traînasserie funéraire fabuleusement façonnée, il écrase du talon le champignon du blues dans la mud de mad dog pendant qu’un pianiste égrène ses perles de lumière. On voit Rah taper une cover d’«I Say A Little Prayer» au fast swing, il lui troue le cul avec un solo schtroumphé, seuls les cats de jazz peuvent te défoncer une rondelle sans crier gare. Ces mecs développent sans fin, et t’es baisé. Rah reprend le thème au sax demented et ça repart en mode jazz craze. Quelle aventure !

Sur le disk 2, il te souffle «The Inflated Tear» à la concorde et part en mode Bird de mélodie pure. Un vrai baume au cœur. Il mixe ses deux vents. Genius pic ! C’est le sommet du lard de l’absolue pureté des vents. Dans «Blacknuss», il ressort son couplet sur les touches noires du piano, tel qu’on l’a vu faire dans le docu. Cissy Houston est dans les parages, c’est comme on s’en doute wild as fuck, et le courant emporte Rah. Il revient à la mélodie pure avec «I Love You Yes I Do», c’est même une mélodie fellinienne, bien écrasée dans le mortier. Rah plonge profondément dans l’excellence du jazz, comme le montre encore «Portrait Of Those Beautiful Ladies». Le thème rôde toujours dans le demi-jour de sa cécité. Rah est un héros, il te prélasse le thème, le berce aux alizés, il te propose sa version de la perfection, l’absolu mélodique au sax d’embouchure, il se fait saumon pour mieux remonter le courant. «The Enternainer (Done In The Style Of The Blues)» sonne comme une dernière tentative de réconciliation. Rah le prend à la bonne, il t’offre tout le jazz du monde en cadeau. Tiens, prends, c’est pour toi. Alors tu prends. Il passe au groove de Soul jazz avec «Anysha», la stand-up derrière sonne comme une apoplexie dans ce climat de séduction maximale et Rah joue l’amour suprême. Il termine avec «Thee For The Festival» en mode vite embarqué au fast jazz, Rah fait son Faster Pussycat Kill Kill. Tu te sens vraiment fier d’avoir croisé la route d’un cat comme Rah.

Signé : Cazengler, Roland Quiche (lorraine)

The Rahsaan Roland Kirk Anthology. Does Your House Have Lions. Rhino Records 1993

Adam Kahan. Rahsaan Roland Kirk - The Case Of The Three Sided Dream. DVD 2014

I can hear the Supergrass grow

- Part One

Trente ans après la bataille, Gaz Coombes déboule sur scène.

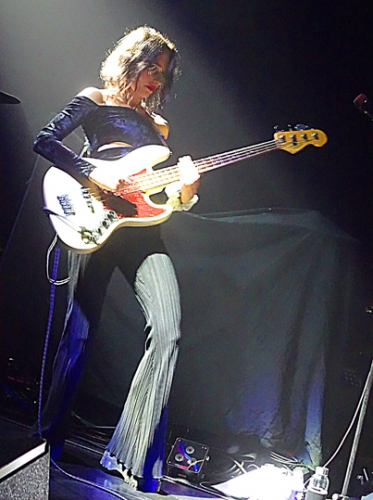

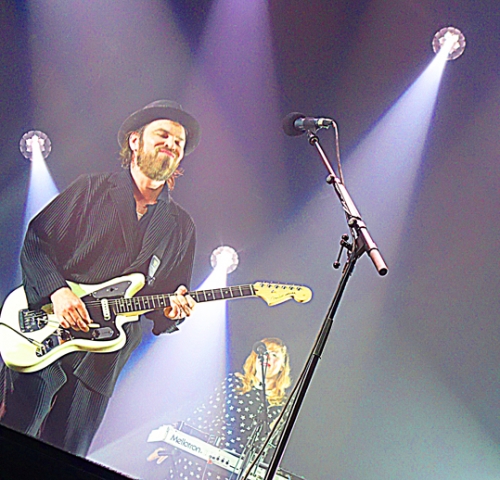

Il reste encore un vieux fond de Supergrass dans le Gaz, oh pas grand-chose, juste deux cuts, mais Gawd, quels cuts ! Le fast ride de «Deep Pockets», vite embarqué, ils jouent à trois avec une boîte à rythme. Derrière, un bon copain gratte les graves sur une gratte et une bonne copine claviote un mini-clavier.

C’est monté sur un programming, mais l’effet sur scène est imparable. D’autant que Gaz sort sa belle gratte électrique et revient aux sources : le fast British rock. Il n’a rien perdu de ses anciennes dispositions à rocker the boat. Il passe un solo de pure Méricourt. L’autre big bang s’appelle «Feel Loop (Lizard Dream)», tiré de son dernier album, Turn The Car Around. Pareil, il sort sa meilleure électricité pour l’occasion et ça groove comme au temps béni de Supergrass.

Pour un peu, on regretterait presque que tout le set ne soit pas aussi électrique. Pour le reste, il gratte pas mal de coups d’acou, mais les compos sont bienvenues, surtout «Detroit», tiré de Matador, même chose pour «The Girl Who Fell To Earth». Le copain Garo qui gratte les basses derrière finit par impressionner, car rien n’est plus difficile que de driver une bassline en suspension, sans batterie. Tout repose sur le feeling, et un sens aigu du tempo. Visiblement, le mec est doué. Il n’a pas de basse, juste deux grattes.

Gaz porte un petit costard noir et un chapeau appareillé, et lorsqu’il s’assoit au clavier pour clavioter, on voit qu’il transpire abondamment. Il fait une belle version de «Detroit», une autre sucrerie tirée de Matador, et la plupart du temps, il introduit ses cuts en racontant une petite histoire. Comme sa diction est bonne, on pige à peu près tout, ce qui nous arrange bien. En plus, ses histoires sont souvent intéressantes. Notamment celle de «Detroit», qui remonte au temps des never-ending American tours, et voilà que dans un bar, deux flics américains le fixent pendant 20 minutes, ce qui le fait flipper. Tous ces mecs ont des tas de souvenirs de tournées à raconter, c’est en quelque sorte une mine d’or, et Gaz l’exploite pour ses chansons. Il fait aussi une fantastique version du «White Noise» tiré d’Here Come The Bombs, on sent l’envergure, pas de problème, Gaz peut tenir une scène.

Et comme il fait la promo de Turn The Car Around, alors il en bombarde deux ou trois, comme le morceau titre ou encore le «Sonny The Strong», en hommage à Sonny Liston. Il tente aussi de faire du participatif avec «Long Live The Strange», mais ça ne prend pas.

Son premier album solo Here Come The Bombs date de 2012. On le sent déterminé à vaincre dès «Hot Fruit». Il fait un peu la révolution industrielle à lui tout seul. Il s’est trouvé un bon beat. Il a toujours sa voix de rêve. Il garde l’essentiel. «Hot Fruit» devient vite sérieux. Comme il adore exploser, alors il explose. C’est son truc. Il s’en sort encore très bien avec «Sub Divider». Il vise la belle apothéose, avec une gratte en fond de ciel et un beurre qui double. Cet album se présente en fait comme une aventure évolutive. Il met du temps à s’envoler, mais il s’envole. Il est plein d’élan et grand amateur de climaxing. Il fait de la fast techno avec «Simulator», il est pressé, comme au premier jour. Fantastic Gaz boy ! Il a un sens inné de la grandeur. Sur «White Noise», il gratte des arpèges à la hussarde et ça éclate dans le matin d’une pop radieuse. Gaz est un mec qui gagne à être connu. Il a le goût des grands espaces. S’ensuit un «Fanfare» noyé de son et assez babylonien, et il se montre encore plus déterminé avec «Break The Silence». Pas de problème, notre Gaz naturel trouve la voie de ses ouh ouh ouh et débroussaille à coups de c’mon d’assaut.

Une vraie merveille se niche sur Matador : «Buffalo». Il y vise clairement le Big Atmospherix saturé de génie sonique. Gaz est un géant, un Coombes de haut vol, il sature son ciel, il crie merveilleusement, il crée un monde éclatant, il navigue au même niveau que Greg Dulli et c’est d’autant plus spectaculaire qu’il fait le one-man band. L’autre bombe de Matador s’appelle «Detroit», qu’il finit en apothéose de can’t hide from it all oh and all the times. Quel prodigieux finisseur ! On se régalera aussi de «The English Ruse», fantastique cavalcade d’I’m cutting loose/ To some other place, c’mon, il file fabuleusement, il donne du volume à son take my suitcase/ I’m cutting loose. Il fait aussi «The Girl Who Fell To Earth» en hommage à sa fille qui est autiste, comme il le précise sur scène. Gaz a un talent fou. Il sait sourcer un hit. Il cherche en permanence le hit, comme le montre encore «Needle’s Eye», il chante au chat perché, à la hollywoodienne. Il sait se hausser. On sent aussi qu’il creuse son tunnel. Comme Edmond Dantes, il cherche à s’évader du Château d’If. On sent parfois qu’il s’enterre dans une pop à effets et qu’il perd son goût pour la splendeur. Il termine avec le morceau titre, cut étonnant qu’il charge de tambourins et d’I’ll face the beast & fight like a matador.

Pas mal de jolies choses sur World’s Strongest Man qui date de 2018, et qu’on pourrait appeler l’album à la piscine. Le graphiste a réussi à éliminer toute la perspective, si bien que Gaz est allongé au bord d’une très longue piscine merveilleusement horizontale. Le paysage qu’on voit en background semble lui aussi délicieusement factice. Voilà un bon usage de PSD au service d’une idée. Les coups de génie de l’album se planquent vers la fin. Le premier s’appelle «Wounded Egos», une fast pop dans laquelle il se jette à corps perdu. Il chante avec la gourmandise d’un cannibale qui observe attentivement le cul d’une grosse retraitée abrutie de télévision. C’est bien envoyé, tendu et frais comme un gardon, avec un chant glammy. Gaz est un petit dieu de la pop. Il n’en finit plus de faire la différence. Et puis tu vas tomber un peu avant la fin sur «Vanishing Act». Il parvient à surmonter l’absence d’un vrai batteur avec des prouesses vocales extraordinaires. Dans ce domaine, il pourrait bien devenir champion du monde. Il crée les conditions d’une apothéose biblique. Il passe son temps à chercher des noises à la noise. Gaz a l’envergure de Todd Rundgren, il peut exploser sa pop avec le tonnerre de Zeus. On en pince aussi pour le morceau titre d’ouverture de bal qu’il chante à la renverse, il est magnifique de dévolu, il fait sa mijaurée, il ramène des machines et du doom, ça tangue, comme lorsque tu en as un gros coup dans la gueule, il exploite bien la titube, c’est beau et weird à la fois. Et puis voilà le «Deep Pockets» qu’il tape sur scène. Il tape ça au fast beat de boîte à rythme et s’en sort avec des breaks de gratte vérolés. C’est fast and furious. Il refait sa mijaurée. Ses inter-saisons sont brillantes, il claque des chœurs d’interface superbes, il emmène son Pockets en enfer. Il charge encore sa petite barcasse de Gazier avec «Shit (I’ve Done It Again)». Il se prend pour la chute du Niagara et il a raison. Il se prend ensuite pour Mercury Rev avec «Slow Motion Life». Même attaque, il emprunte exactement le même chemin et il chante comme Jonathan Donahue. Il passe encore en finesse avec «Oxygen Mask», gratté à coups d’acou, il y ramène ses finasseries de Gazier impérial. On sent le pro. Même la pop contrebalancée et inconfortable d’«In Waves» passe comme une lettre à la poste.

Son dernier album en date s’appelle Turn The Car Around. Il est nettement moins dense que le précédent. Il renoue avec sa vieille passion pour le glam dans «Long Live The Strange», qu’il reprend aussi sur scène en mode participatif. Le glam se trouve dans les descentes. L’idée est brillante : démarrer sur le refrain, c’est une idée glam. Dans la version studio, il a des accents bolanesques. En plein tourbillon, il éclate sa voix au candy glam. Tiens voilà le «Feel Loop (Lizard Dream)» qu’il tape aussi sur scène, mais cette fois, la version studio est trop synthétique. Dommage. Il ressort ses vieux licks exacerbés, mais c’est beaucoup plus percutant sur scène. La version studio fait chou blanc. Il cherche à créer du monumental avec «Don’t Say It’s Over», mais ça ne marche pas non plus. Il a du potentiel, c’est sûr et certain, il sait grimper dans ses harmonies, mais il se cogne au plafond, car ça pue trop la boîte à rythme. On entend des échos de Beatlemania dans le morceau titre. Des échos de Dwight Twilley aussi, avec des états d’âme à la renverse. Il est important de savoir que Gaz joue tous les instruments. Garo donne juste un coup de main. Vouloir tout gérer en one-band explique sans doute le fait qu’il tourne un peu en rond. Il termine avec «Dance On» et tape enfin dans le très haut de gamme. Un Gulf Stream mélodique l’emporte. C’est beau et puissant. On se rappellera de cet album pour «Dance On». Il renoue avec une tradition très anglaise du heavy balladif à la Lennon. Il est dans cette magie, son Dance On est très pointu. Un sommet du lard fumant.

Signé : Cazengler, gazé

Gaz Coombes. Le 106. Rouen (76). 25 octobre 2023

Gaz Coombes. Here Come The Bombs. Hot Fruit Recordings 2012

Gaz Coombes. Matador. Hot Fruit Recordings 2014

Gaz Coombes. World’s Strongest Man. Hot Fruit Recordings 2018

Gaz Coombes. Turn The Car Around. Hot Fruit Recordings 2023

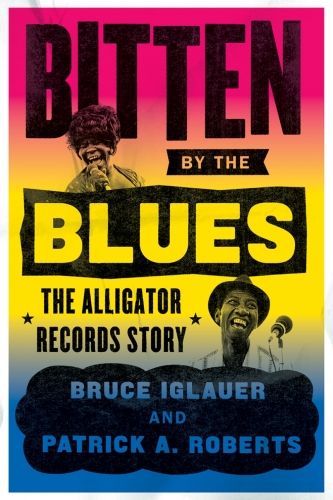

The Memphis Beat

- Bienvenue au paraDickerson

James Dickerson, qu’il ne faut pas confondre avec Jim Dickinson, pose sur Memphis le même regard que Robert Gordon, le regard d’un homme passionné par les artistes qui ont fait de cette ville le berceau d’un phénomène mondial qu’on appelle le rock’n’roll. Il utilise les mêmes méthodes que Gordon : il s’amourache des disques et s’en va rencontrer, quand ils sont encore en vie, ceux qui les ont enregistrés. Puis il rassemble tous ces portraits et nous donne à lire l’excellent Goin’ Back To Memphis, une somme qu’il faut ranger sur l’étagère à côté d’It Came From Memphis et de Memphis Rent Party (Robert Gordon), des trois tomes de Peter Guralnick (les deux Elvis et l’Uncle Sam), du Hellfire de Nick Tosches et bien sûr du I’m Just Dead I’m Not Gone de Jim Dickinson. Le héros de Dickerson n’est autre que Chips Moman et ça tombe bien, car c’est un vrai héros, l’un de ceux dont on ne se lasse pas. La dernière image du livre nous montre Chips, sa femme Toni Wine et l’auteur assis tous les trois sur une balancelle, sous le porche de la Moman farm in Nashville, 1985. Cette image illustre bien la force du lien qui unit Chips et l’auteur. Ces pages consacrées à Chips complémentent plutôt bien l’ouvrage que Ruben Jones a consacré au studio American et aux Memphis Boys. Ces deux livres constituent une source d’informations extrêmement précieuses sur notre cher Moman clé, un homme qui gagne à être connu.

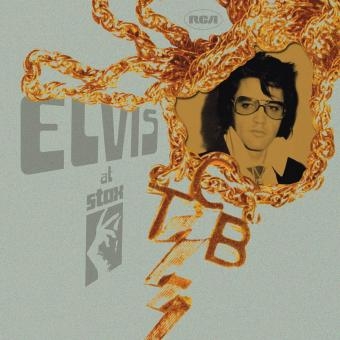

Le saviez-vous ? Chips portait une arme sur lui, un petit calibre 25 automatique fourré dans la poche arrière de son pantalon. Il l’expliquait ainsi : «Je sais me battre et prendre une râclée, mais je ne laisserai personne me buter. Si je tire, c’est pour buter celui qui voudra me buter.» Dickerson nous rappelle que Chips a collectionné les hits de 1968 à 1971 : 26 disques d’or pour des singles et 11 pour des albums. Avec American et les Memphis Boys, il a réussi à loger 83 singles et 25 albums dans les national charts. Joli palmarès pour un petit studio de Memphis. Il faut aussi savoir que Chips indiqua l’adresse d’une vieille salle de cinéma du 924 East McLemore à Jim Stewart et Estelle Axton quand il les entendit dire qu’ils cherchaient un local pour monter un studio. Il s’agit bien sûr de Stax. Ils formaient tous les trois une drôle d’équipe : Chips avec ses mauvais tatouages et ses réflexes de zonard (teenage vagabond), joueur invétéré (cartes et billard), guitariste de rockab, et Jim Stewart, le banquier aux manières bien lisses. C’est après leur brouille que Chips monte American et qu’il enregistre et produit une hallucinante kyrielle d’artistes, dont bien sûr Elvis. Chips dit d’Elvis qu’il n’était pas le plus grand chanteur du monde, mais il avait un son - J’ai travaillé avec des gens plus doués que lui, mais aucun d’eux n’était plus célèbre - C’est du Chips. D’aucuns disent qu’avec Chips, Elvis enregistra ce qu’il avait fait de mieux depuis l’âge d’or des Sun Sessions.

Quand Chips apprend qu’Elvis ne veut pas revenir chez lui à American et qu’il va enregistrer chez Stax avec les Memphis Boys, il décide de lâcher l’affaire, se sentant trahi, à la fois par ses musiciens et par la ville de Memphis. Cette nuit-là, il fait ses bagages. Le dernier client d’American fut Billy Lee Riley, avec «I Got A Thing About You Baby».

S’ensuit un épisode que Ruben Jones ne détaille pas trop dans sa bible : le retour de Chips à Memphis. Dickerson peut entrer dans les détails car il est l’artisan de ce retour. L’aventure commence par une interview. Dickerson est journaliste. Il demande à Chips s’il regrette sa décision d’avoir quitté Memphis. Chips lui répond que c’était une grosse connerie. Depuis, il a enregistré à Nashville, mais dit-il, my music is in Memphis. That’s where I learned it, that’s where I felt it - Puis Dickerson monte un projet fou : faire revenir Chips à Memphis en tant qu’héros de la scène locale, alors il mouille le maire Dick Hackett dans le projet. Hackett est intéressé et propose un bâtiment. Moman accepte de rentrer à Memphis et s’installe au Peabody, en attendant que son studio soit prêt. Il veut redémarrer avec un gros coup : la réunion des surviving stars of Sun Records. Et voilà que Jerry Lee, Cash, Roy Orbison et Carl Perkins radinent leurs fraises. Uncle Sam radine également la sienne - Memphis was ready to roll the dice - Chips met en boîte le Class Of ‘55 des Four Horsemen, et à sa grande surprise, les gros labels font la moue. Ça n’intéresse personne ! Effaré, Chips voit revenir les réponses négatives. Le projet sort trop de l’ordinaire. Ils ne savent pas comment le commercialiser. Le plus drôle de cette histoire est que les gros labels avaient dit la même chose à Uncle Sam en 1954 : invendable ! Alors Chips monte America Records avec des partenaires financiers et sort son Class Of ‘55 dont personne ne veut. Il décide à la suite d’enregistrer un nouvel album avec Bobby Womack pour MCA Records. Il tente aussi de proposer à des gros labels Reba And The Portables qu’il vient de signer, mais ça ne marche pas non plus. Le Womagic de Bobby sort en 1986. C’est le troisième album que Chips produit pour Bobby Womack : il le considère comme l’un des géants de l’époque.

Et puis un soir, Gary Belz, qui fait partie des partenaires d’America, appelle Chips. La conversation tourne au vinaigre et Selz traite Chips de mortherfucker. Chips raccroche calmement, monte dans sa bagnole et va trouver Selz au studio Ardent. Il entre et lui colle son poing en pleine gueule. Puis il lui dit : «Quand tu veux m’insulter, fais-le devant moi - You call me a name, you do it in my face.» La scène de Memphis allait ensuite retomber dans les ténèbres. Chips finit par refaire ses bagages et par retourner à Nashville. Son dernier round à Memphis fut un échec cuisant et Dickerson avoue en porter la responsabilité, en ayant été l’instigateur.

Dickerson livre aussi de très beaux aperçus sur Memphis. Selon lui, Memphis est la seule ville d’Amérique où un country boy timide peut devenir un King, où des blancs et des noirs peuvent non seulement passer ensemble à la radio, mais aussi jouer ensemble dans des groupes. Elvis n’est pas le seul country boy devenu célèbre : Carl Perkins sortait de sa cambrousse de Jackson, Tennessee, Cash de sa cambrousse d’Arkansas, Jerry Lee de la Louisiane et Roy Orbison du Texas. Pour Dickerson, Memphis a redéfini le blues, puis l’a transformé en rythm’n’blues et a inventé le rock’n’roll, puis l’a retransformé en pop via une bâtardisation du jazz, grâce aux orchestrations. Et Dickerson en arrive à la même conclusion que Dickinson : Memphis n’est pas la ville des groupes, mais des individus - The individual was always supreme.

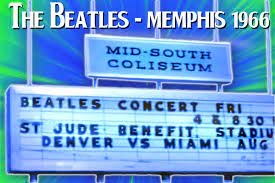

Mais cette région du Deep South n’est pas non plus du tout repos. Dickerson indique qu’à l’annonce de l’exécution du Président Kennedy à Dallas, le Campus de l’Université du Mississippi, plus connu sous le nom de Ole Miss, a explosé de joie et a sorti pour l’occasion les drapeaux confédérés. Dickerson rappelle aussi que «Wolly Bully», enregistré par Stan Kesler chez Uncle Sam en 1965 pour MGM, devint l’un des plus gros hits américains de l’époque. Memphis fut aussi la ville de la peur bleue pour les Beatles qui, en 1966, vinrent jouer au Memphis Coliseum. Comme John Lennon avait déclaré que les Beatles étaient plus populaires que Jésus-Christ, le Ku Klux Klan avait annoncé des représailles. Quand un mec fit sauter un pétard en plein milieu du set, le roi George faillit tomber dans les pommes.

Le côté chronologique de l’historique artistique fait sans doute la force de cet ouvrage, Dickerson explore méthodiquement chaque époque et commence par exhumer les légendes des origines pour aller dans les derniers chapitres saluer les nouvelles générations de groupes qui ont réussi à prendre le relais. Il démarre en force avec WC Handy, rappelant qu’il n’avait pas inventé le blues mais qu’il fut sans doute le premier à mêler le black folk blues avec l’instrumentation européenne, combinant le raw energy de son héritage africain avec la discipline d’une éducation à l’Européenne. Il passe directement à Memphis Minnnie qu’il qualifie de most accomplished female guitarist who ever lived. Elle complétait ses revenus d’artiste avec des passes de pute. Pour baiser Memphis Minnie, il fallait sortir deux dollars. Les temps étaient durs, nous dit Dickerson, Minnie se contentait de survivre. Bonnie Raitt dit qu’elle devenue chanteuse à cause de Memphis Minnie. Johnny Shines dit que Memphis Minnie pouvait devenir très violente. Elle aurait coupé les bras d’un mec dans le Mississippi. Comme le fait si bien Tav Falco dans Ghosts Behind The Sun, Dickerson rappelle que dans les années 20, Memphis était devenue la capitale américaine du crime. Les commerçants vendaient de la coke dans des boîtes de dix sous. 70% de la population black de la ville était accro à la coke. Quand Coca-Cola monta son usine en 1902, la coke était l’ingrédient de base dans la fabrication du tonic, jusqu’en 1905.

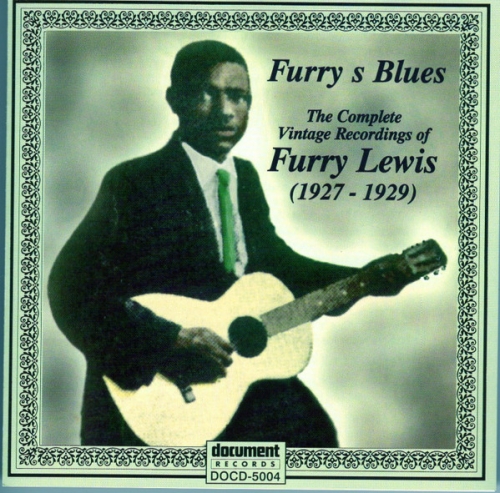

Dickerson consacre aussi des chapitres croustillants à Furry Lewis et à Sleepy John Estes, qui apprit à jouer de la guitare en jammant avec ses voisins et un beau jour, il prit la route et joua pour vivre. Mais il ne s’éloigna jamais de Memphis. Puis voici Booker T Washington White, surnommé Bukka White, qui renonça un temps à sa carrière de bluesman pour ouvrir un magasin de meubles, jusqu’au moment où le succès de sa chanson «Fixin’ To Die» repris par Dylan l’incita à sortir de son magasin de meubles pour aller jouer un peu partout aux États-Unis et en Europe. L’un des plus importants personnages de la légende des siècles est sans doute Rice Miller, le vrai Sonny Boy Williamson - The most enterprising bluesman of the early 1940s - C’était un sorcier de l’harmo et Dickerson qualifie les textes de ses chansons d’earthy and passionate. Il fut l’un des premiers à utiliser l’harmo comme lead instrument. Rice mit un place un gang infernal : Robert Junior Lockwood, Houston Stackhouse et Joe Willie Wilkens se succédaient aux guitares, James Perk Curtis battait le beurre, et Joe Pinetop Perkins jouait du piano. C’est à Helena en Arkansas que Rice Miller démarra sa prodigieuse carrière, dans un radio show intitulé King Biscuit Time, diffusé chaque jour à midi. Chaque jour, Rice arrivait quelques minutes avant l’heure, les musiciens s’asseyaient et le présentateur Sunshine Sonny Paye leur demandait ce qu’ils allaient jouer, alors Rice lui disait qu’il n’en savait rien. Mais le show démarrait à l’heure, alors il se mettait à chanter et le groupe suivait. Made up on the spot. Rice enregistra «Dust My Broom» avec Elmore James, puis signa chez Chess en 1955. Il aligna trois hits monumentaux : «Bring It On Home», «Don’t Start Me Talking» et «Help Me» dont Alvin Lee allait faire ses choux gras sur le premier album de Ten Years After. Rice Miller débarqua en Europe et fit des concerts légendaires avec les Yardbirds et les Animals. Dickerson évoque bien sûr Riley Ben King qui écoute le King Biscuit Time en 1941 et qui décide de devenir Blues Boy King. L’émission ne faisait pas que lui donner du bon temps. Elle lui faisait envisager une vie meilleure. En 1946, il vient à Memphis voir son cousin Bukka White et il découvre Beale Street.

Et puis tiens, voilà Wolf ! Il lui arrive souvent d’oublier de se changer et de monter sur scène en salopette. Eh oui, Wolf travaille encore à la ferme. Chess engage à l’époque Ike Turner comme découvreur de talents. En 1948, Ike tombe sur Wolf et l’enregistre pour Chess sur un petit magnéto. Au même moment, Uncle Sam s’installe à Memphis à la recherche de nouvelles opportunités. Il écoute les radios : la blanche l’ennuie avec sa pop trop orchestrée et sa country soporifique. Par contre la noire l’intéresse, on y entend Wolf, B.B. King et Rice Miller, c’est-à-dire Sonny Boy - Sexual bravado of liberated black manhood ! - Les gens de Memphis le sentaient : il y avait quelque chose dans l’air. Comme si la moitié de la ville bandait pendant que l’autre moitié roupillait. Tous les blacks voulaient faire de la radio, c’mon man let’s do it ! Beale was the place for action. Now talk was king et la mode aussi, high fashion, Lansky vendait des fringues démentes, Elvis deviendra l’un des meilleurs clients. En 1950, B.B. King devient un héros dans la communauté noire, Wolf aussi. À Nutbush les gens saluaient Ike et sa future femme, Annie Mae Bullock. Et d’autres arrivaient : Little Milton, Junior Parker, James Cotton et Bobby Blue Bland. Un Bobby Blue Bland qui est toujours revenu à Memphis, une ville qui le boudait un peu, sans doute parce qu’il enregistrait à Nashville pour un label texan. Quand Dickerson lui demande comment il explique ce manque de reconnaissance, Bobby répond : «Memphis is sorta swishy-swatchy», qu’on pourrait traduire par soupe au lait.

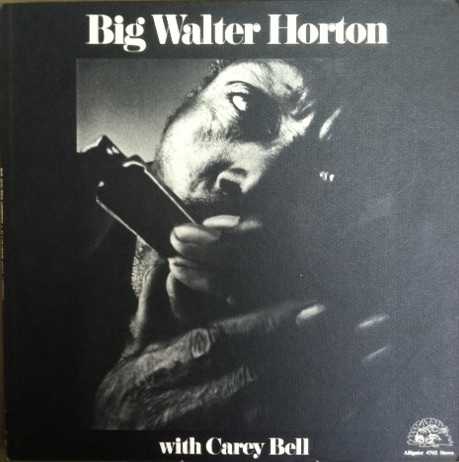

Dickerson rencontre aussi Uncle Sam, the Wild man from Memphis. Il le résume assez bien en la qualifiant de dreamer : il voulait faire des disques comparables à ceux qu’il entendait à la radio (noire) - Pop music was out of the question - De toute façon, les musiciens de Memphis n’étaient pas assez sophistiqués pour faire de la pop. Il y avait bien la country dans la région, mais ça se passait à Nashville. Les musiciens de Memphis n’étaient pas non plus assez bons pour la country. Il restait le r’n’b. Alors Uncle Sam décida de se concentrer sur le r’n’b. S’ensuivit «Rocket 88», le premier chart-topper de Chesss et le seul chart-topper qu’Ike aura avec ou sans Tina. Et comme il venait de pondre un chart-topper, Uncle Sam se sentit pousser des ailes. Il méprisait la ségrégation qui était encore la règle à Memphis, ce qui était de sa part très courageux. Socialiser avec les nègres était tout simplement hors la loi. To hell with the law, que la loi aille au diable, Uncle Sam se savait en mission. Il avait grandi avec Uncle Silas et avait compris bien des choses. Alors il ouvrit la porte de son studio à tous ces nègres : Walter Horton, Doctor Ross, Joe Hill Louis, Willie Johnson et Wolf. Un Wolf qui bouffait à tous les râteliers, chez Uncle Sam et chez les Bihari, par l’entremise d’Ike. Chess offrit 4.000 dollars et une bagnole à Wolf s’il acceptait de venir à Chicago. Uncle Sam n’avait pas les moyens de rivaliser avec Chess. Alors Wolf céda sa ferme à son beau-frère, chargea son pick-up et prit la route de Chicago, où il allait rester pour y mourir en 1976.

Uncle Sam voit Rufus Thomas comme un winner. Alors il lui confie la réplique à «Hound Dog», «Bear Cat». Mais au fond, Sam se lasse des artistes noirs qui ne sont pas bien carrés avec lui, comme par exemple Ike et Wolf qui jouent double jeu en allant enregistrer ailleurs. Aux yeux d’Uncle Sam, le manque de loyauté est impardonnable. Alors il laisse tomber Rufus et les autres blacks pour se concentrer sur les petits blancs : Elvis, Scotty Moore et Bill Black. C’est là que Dickerson ramène sa théorie fumeuse du Hoodoo Cartel qui fait la loi à Memphis : selon lui, Uncle Sam aurait vendu le contrat d’Elvis pour arracher Elvis des griffes du Hoodoo Cartel. Dickerson dit aussi que c’est le Hoodoo Cartel qui a eu la peau de Chips et tant qu’on y est, la peau de Stax. Selon Dickerson, Uncle Sam a vendu Elvis à RCA pour sauver sa carrière - In my eyes, Sam Phillips is a hero - Après Elvis, voici Roy Orbison. Quand Uncle Sam le rencontre pour la première fois, ça ne se passe pas très bien. Roy lui dit : «C’est Cash qui m’a recommandé d’aller chez Sun !», et Sam lui rétorque sèchement que Cash n’est pas le boss de Sun. Ils font néanmoins «Ooby Dooby» qui n’est pas un hit. Sam met Roy dans les pattes de Jack Clement et lui demande de chanter plus de rock’n’roll, mais Roy ne veut chanter que des balades sentimentales. Frustré, il quitte Sun en 1957 et va à Nashville où il compose toutes les balades sentimentales qui vont le rendre célèbre.

Et puis voilà Stax, l’occasion pour Dickerson de revenir sur le trio infernal Estelle/Jim/Chips. Mariée à un mec nerveux, Estelle est la mère de deux enfants, dont Packy. Leur ménage s’est lourdement endetté pour acheter une baraque. Estelle parle à cœur ouvert, elle dit tout ce qu’elle pense, Chips la contredit par principe, s’appuyant sur son expérience de zonard, et Jim qui n’est d’accord avec ni l’un ni l’autre ne dit rien. Estelle s’occupe du magasin de disques qui se trouve à côté de l’entrée du studio. Dickerson indique que sans les revenus du magasin, le studio aurait coulé dès la première année. C’est là que Steve Cropper monte les Mar-Kays et Packy lui demande s’il peut venir jouer dans le groupe. Steve lui répond qu’ils n’ont pas besoin d’un sax. Alors Packy lui rétorque : «Ma mère est la boss de Satellite Productions, tu sais le studio où travaille Chips Moman !» Steve l’embauche immédiatement. C’est Estelle qui réussit à convaincre Jim de sortir le truc que les Mar-Keys répètent dans le studio, «Last Night». Elle est persuadée que c’est un hit. Jim et Chips leur organisent une tournée pour la promo de «Last Night». Le groupe se compose de Steve (guitar), Duck Dunn (bass), Packy (tenor sax), Smoothie Smith (keys), Terry Johnson (drums), Wayne Jackson (trumpet) et Don Nix (baritone sax). C’est le commencement de ce que Dickerson appelle the Memphis music’s second revolution. Alors Stax met le turbo. Dans son magasin, Estelle prédit les hits. Tous les blacks du quartier adorent Miz Estelle. Chips joue dans les clubs de Memphis et les gens l’idolâtrent. Il fait le même boulot qu’Ike, il repère les jeunes talents dans les clubs et un beau jour il ramène William Bell chez Stax. Époque magique : Jim, Estelle et Chips créent un soulful sound qui va bouleverser l’évolution de l’American music. Puis Booker T & the MGs cassent la baraque avec «Green Onions» et soudain une shoote éclate entre Jim et Chips. Estelle apporte un éclairage en révélant que Chips voulait prendre le contrôle de Stax. Elle dit aussi que Chips voulait la moitié de Stax, «ce qui m’excluait, alors que c’est moi qui ait mis les fonds dans l’affaire pour démarrer.» Jim proposa à Chips une trêve de deux semaines, au terme de laquelle il se disait prêt à le revoir. Mais Chips ne mange pas de ce pain-là.

Steve Cropper voit arriver de nouvelles têtes chez Stax : Homer Banks qui travaillait comme vendeur dans le magasin d’Estelle, et puis aussi deux habitués du magasin, Isaac Hayes et David Porter. Après l’âge d’or d’une histoire de rêve vient le déclin et l’exclusion d’Estelle. Dickerson : «The music business, as Jim learned, was no place for nice guys.»

Moins connu que Stax, Hi connut un destin moins violent. Willie Mitchell privilégiait la discrétion et Al Green fut le chanteur parfait pour illustrer sa vision d’un son : the smooth that oozed sweet Soul, le doux du doux de la sweet Soul music. Willie admire Al car il voit en lui un homme qui veut réussir coûte que coûte. Alors il le pousse à composer ses hits et pouf, voilà que commence la sarabande des disques d’or. En plus d’Al, Ann Peebles toppe les charts avec «I Can’t Stand The Rain», Syl Johnson avec «Take Me To The River» et Otis Clay avec «I Die A Little Each Day». Une belle poulette blanche traîne chez Hi : Rita Coolidge. À l’époque, ça fait scandale. Puis sa sœur Priscilla épouse Booker T, alors le scandale grossit encore. C’est en effet le premier mariage inter-racial dans le monde des musiciens. Quand une gonzesse se suicide après lui avoir ébouillanté le dos, Al Green se met à changer. Il commence par se séparer de Willie qui avait tout misé sur lui. Puis il cesse d’enregistrer des disques pour prêcher dans son église - Willie was devastated - D’autant plus devastated que les hits d’Al n’ont pas enrichi Hi. C’est London Records qui s’est enrichi. Willie se contentait de leur licencier les masters d’Al - We got a little bit of money but the record companies got most of it - Al et Willie se retrouveront en 1985 pour enregistrer He Is The Light. Willie was ecstatic, nous dit Dickerson.

Dionne Warwick avait tellement adoré Memphis et l’ambiance d’American qu’elle voulut y démarrer un label avec l’un des associés de Chips, Marty Lacker. Le label fut baptisé Sonday, en l’honneur du fils de Dionne la lionne. Mais le label floppa et Dionne ne revint jamais à Memphis.

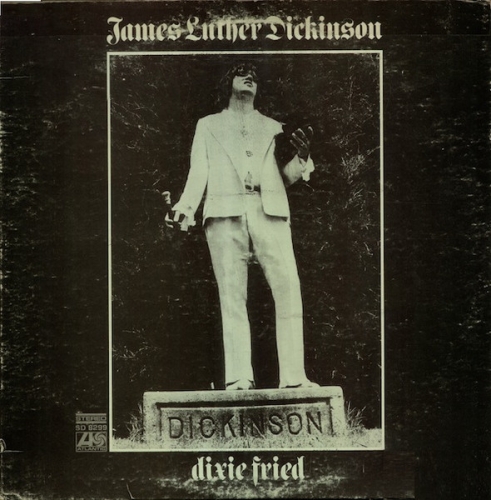

Oh voilà enfin Dickinson, qui avait un peu bossé chez Stax et chez American, mais Chips ne voulait pas lui confier la console. S’ensuit l’épisode Dixie Flyers à Miami et le retour précipité à Memphis au bout de six mois (Homesick, le mal du pays). Pour Dickerson, Dickinson est un shaman : «Je pense qu’il a absorbé chaque image, chaque son, tout ce qu’il a croisé.» C’est lui Dickinson qui explora en compagnie d’Alex Chilton the most creative aspects of musical madness. Dickerson va encore plus loin en affirmant que ZZ Top et Big Star avaient beaucoup de points communs, notamment le respect des critiques. Pour l’auteur, il y a une part de mystère dans le succès de ZZ Top : It’s all part of the Memphis thang. Il faut se souvenir que ZZ Top vint enregistrer chez Ardent.

Autre épisode considérable : Elvis débarque chez Stax pour une session d’enregistrement. Isaac Hayes est là lui aussi, entouré de ses gardes du corps blacks. Elvis a les siens, des blancs. Jim a mis en plus des gardes dans la rue pour la sécurité. L’équipe de télé n’est pas là pour Elvis mais pour Isaac et Elvis le prend mal, car n’est-il pas le King ? N’est-il pas the big movie star ? Mais ses films sont des gags et il le sait, alors qu’Isaac vient de décrocher un Award pour Shaft, avec son crâne rasé et sa forte odeur de Sex God. Elvis n’a jamais eu aucun Award et il ne pourra jamais en avoir, avec ses films pourris. C’est aussi Isaac qui raffle tous les Grammys, alors qu’Elvis n’en récupère que deux.

Vers la fin de cette galerie de portraits époustouflante, Dickerson rend hommage à Jerry Lee : «Grâce à tous ses excès, ses problèmes et ses tendances auto-destructrices, sa bravado, son arrogance et son regard démoniaque, le Killer est resté le plus grand rock’n’roll piano player the world has ever seen.»

Signé : Cazengler, Dickerson of a bitch

James L. Dickerson. Goin’ Back To Memphis. Schirmer Books 1996

L’avenir du rock

- Gloire à Gloria !

L’avenir du rock en a ras-le-bol des poncifs. Ça doit bien faire soixante ans qu’on lui rabat les oreilles avec les mêmes âneries. Dès qu’il a le malheur d’engager une conversation au bar après un concert, ça repart de plus belle. En voiture Simone ! Tiens voilà ce mec ventripotent qui arrive pour le brancher sur Keith Richards :

— Y s’est fait changer tout l’sang en Suisse, tu vois un peu l’travail ?

L’avenir du rock prend son air le plus éberlué, et fait :

— Ah bon ?

En voilà un autre qui se pointe, et du haut de sa hargne de nabot, il lance :

— Clash, c’était le seul groupe de gauche en Angleterre !

L’avenir du rock prend son air le plus ahuri, et fait :

— Savais pas !

Comme un bonheur n’arrive jamais seul, en voilà un autre qui vient trinquer pour dire :

— Ah ! Johnny Thunders, quel désastre, c’est la romance de la piquouze !

Celui-là bat tous les records, l’avenir du rock s’en émerveille. Attendons la suite, se dit-il... Elle arrive :

— Dès qu’y touchent à la piquouze, c’est foutu. Y meurent tous...

L’avenir du rock peine à dissimuler sa fascination face à cet Ararat de bêtise fondamentaliste. Ne sachant pas trop quoi dire, il opte pour une espèce de moyen terme piteux :

— Oh y meurent pas tous...

L’autre se cabre et lance d’une voix bourrue d’érudit à la mormoille :

— Ah mais si, y meurent tous !

Fantastique ! L’avenir du rock décide de l’asticoter :

— Sauf ceux qui sont de gauche et ceux qui se font changer le sang en Suisse...

Un autre candidat au désastre intellectuel arrive et décrète d’un ton impérieux :

— Sans «Gloria», t’as pas d’garage !

L’avenir du rock se régale de la prestation de cet imbécile, alors il fait l’âne :

— Tu veux dire Gloria Scott ?

Gloria Scott n’est pas née de la dernière pluie. Elle a démarré en tant qu’Ikette pour Ike & Tina Turner, et elle vient tout juste de refaire surface sur Acid Jazz, alors pour l’avenir du rock, c’est du gâtö.

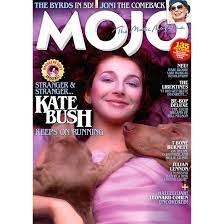

Si tu feuillettes Mojo et que tu vas jusqu’à la dernière page, tu vas tomber sur une rubrique intitulée ‘Hello Goodbye’. L’invité y narre son hello lorsqu’il rejoint un groupe, puis son goodbye lorsqu’il le quitte. Alors évidemment, quand Gloria Scott raconte son ‘Hello Goodbye’ dans the Ike & Tina Revue, on se jette dessus, d’autant que la page s’orne d’une belle photo de scène : on voit Gloria Scott, P.P. Arnold, Tina Turner et Maxine Smith faire la danse du canard. L’image vaut son pesant d’or. En 1965, nous dit Gloria, elle avait rencontré Sly Stone et elle savait que son destin se trouvait dans the music business. Puis le propriétaire du Fillmore, Charles Sullivan (l’un des héros de Bill Graham) la convoque. Elle doit passer une audition. Pour qui ? Elle ne sait pas. Quand elle arrive au Fillmore, elle découvre qu’elle doit auditionner pour Ike & Tina Turner - So I auditioned right there on the spot, in front of the Fillmore audience - Elle avait 18 ans and it seemed like a big night. Le soir même, Ike & Tina embarquent Gloria à Los Angeles et ils passent par Santa Cruz, le temps pour Gloria de dire bye bye à mom and dad. Au début, Gloria ne chante pas, Ike lui dit d’observer le groupe sur scène. Elle découvre ensuite qu’Ike fait tourner plusieurs équipes d’Ikettes et certaines ramassent plus de blé que d’autres, alors des Ikettes revendiquent et Ike les vire. C’est là que Gloria devient Ikette. Et elle attaque la ronde infernale des tournées - On that bus every night - where were we? - That was our home - Le ‘goodbye’ se produit un an plus tard, en 1966. Elle n’aura été Ikette que pendant neuf mois. Elle n’entre pas trop dans les détails, mais elle dit qu’Ike était dur avec les filles. Il leur collait des amendes si les perruques étaient de traviole. Comme les amendes étaient de 25 $ et qu’elles gagnaient 25 $ par soirée, elles s’endettaient. Ike appliquait la technique du patron blanc avec les sharecroppers, c’est-à-dire les métayers, il les endettait à vie et donc elles bossaient quasiment à l’œil. Gloria n’est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Un jour, les Ikettes ratent leur bus pour Houston, Texas, a long drive, alors elles doivent prendre l’avion pour arriver à l’heure au concert. Non seulement Ike leur dit que le billet d’avion est à leur charge, mais il leur colle en plus une amende. Tina prévient Ike que s’il colle une amende à Gloria, elle va se barrer. Qu’elle parte ! Et Gloria se barre - I quit.

La petite Gloria refait surface cette année avec So Wonderful, sur Acid Jazz. C’est plutôt inespéré. D’autant plus inespéré que l’album est excellent, on va même devoir parler de coups de génie, tellement ça grouille de vie, là-dedans. Tiens, on va en prendre un au hasard : «I’ve Got To Have All Of You». Elle y développe une énorme Soul d’I doooo, elle est suprême, elle fait une Soul Mod très moderniste, elle se fond dans l’extrême qualité du groove. Autre coup de Jarnac : «Show Me», elle te groove ça dans l’excellence du lard, sans fournir aucun effort - You got to/ Show me the way - C’est d’une qualité irréprochable, tu n’as pas idée. Elle reste fantastiquement présente avec «There’s No Cure For Me». La petite Gloria règne sur l’Acid Jazz, elle groove le smooth et développe une extraordinaire énergie de la classe. Dans «All Of The Time You’re On My Mind», elle nage à la surface d’une incroyable profusion de son, avec les violons loin, là-bas, et une rythmique haut de gamme, et elle te groove tout ça avec magnificence. Gloria Scott forever ! Elle passe au groove des jours heureux avec le morceau titre, une merveille de good time music. Elle est imbattable, pas de grosse voix, juste une très forte présence de black lady. «I Found Love» redore aussi le blason de la good time music d’Acid jazz. Elle incarne ce son à merveille. Elle termine cet album enchanteur avec «Promised Land», fast one amené au heavy beat. Elle y louvoie élégamment, elle vibre et nous aussi, elle a derrière elle des chœurs de volontaires. Gloria est fière de son grand retour : «Après 48 ans, je suis tellement fière d’enregistrer mon deuxième album. En particulier, les démos que j’avais enregistrées avec Barry White et qui ne sont jamais sorties.» Le grand architecte de ce retour en grâce s’appelle Andrew McGuinness, who conducts the Baltic Soul Orchestra.

La discographie de Gloria Scott est assez maigrichonne. Deux albums en tout, le deuxième date de 1974, What Am I Gonna Do, sorti sur Casablanca et produit par Barry White, gage de qualité. Gloria : «Je suis surprise que cet album soit still active out there, parce qu’il remonte à loin.» Quand Garth Cartwright lui dit que cet album est considéré comme un Soul/dance classic, ça la fait bien marrer : «C’est merveilleux, but - you know what? - J’ai dû signer un contrat stupide because I never saw any money from that.» Tu as deux cuts qui sonnent comme des Beautiful Songs : «I Think Of You» et «Love Me Love Me Love Me Or Leave Me Leave Me Leave Me». Avec le premier, elle tombe dans les bras du satin jaune et développe une puissante beauté océanique. Elle s’étend à l’infini. Avec le deuxième, elle rejoint le génie productiviste de Barry White. C’est puissant, un vrai shoot de forever à la bella vista, please don’t tease me. C’est d’une candeur à peine croyable. Le hit de l’album s’appelle «(A Case Of) Too Much Lovemakin’» et là t’es embarqué au heavy Barry White. Elle se fond dans la graisse du gros, elle y va franchement - There’s something I’ve got to say - Fabuleux ! C’est plein d’énergie, elle y va au débotté, avec des congas dans le feel à la patte du caméléon, c’est tout simplement énorme, elle y va la petite Gloria, c’mon !, elle jive au sommet du big Barry lard, à travers elle passe l’énergie de l’éclair Soul. Si tu la vois en photo, tu vas dire : «Aw my Gawd !», car elle est fantastiquement belle. La photo Casablanca te crève le cœur. Et avec «I Just Couldn’t Take A Goodbye», elle rampe dans le satin jaune du goodbye. Elle passe au hard funk avec «That’s What You Say ( Everytime You’re Near Me )», elle devient reine de la nuit, elle te swingue ton truc vite fait, ça prend vite des allures héroïques, elle y va au that’s what you say, alors t’as qu’à voir !

Un deuxième album sur Casablanca produit par HP Barnum n’est jamais sorti. Pour Gloria, ça voulait dire la fin des haricots. Il se pourrait bien que Barry White, qui l’avait signée pour sept ans, ait bloqué sa carrière. Alors elle est allée faire des backing vocals chez Motown. Elle impressionne Mary Wilson qui vient de relancer les Supremes après le départ la Ross. Mary la sort du contrat avec Barry White et en échange, elle lui demande de tourner dans les Supremes avec elle. Ce sont les Supremes of the late 70s and early 80s. Mais ça ne satisfait pas pleinement Gloria qui avait quand même enregistré sur premier hit «Taught Him» en 1964 avec Sylvester Stewart, c’est-à-dire le Sly Stone en devenir, un hit qu’on retrouve sur l’excellent compile Ace, Precious Stone: In the Studio With Sly Stone 1963-65. C’est à la suite de cet épisode qu’elle auditionne pour Ike & Tina Turner.

Alors pourquoi une discographie si maigrichonne, alors que Gloria a fréquenté les géants de la terre, c’est-à-dire Sly Stone, Ike Turner et Barry White ? Il faudra attendre qu’elle se décide à écrire ses mémoires pour le savoir.

Signé : Cazengler, Glorien du tout

Gloria Scott. What Am I Gonna Do. Casablanca 1974

Gloria Scott. So Wonderful. Acid Jazz 2022

Gloria Scott : Hello Goodbye. Mojo # 347 - October 2022

Garth Cartwright : Under the radar. This month : Gloria Scott. Record Collector # 539 - Christmas 2022

Inside the goldmine

- Byrd doggin’

Il venait chaque matin avant l’ouverture pour faire le ménage dans l’atelier et dans les bureaux du premier étage. Bobo appartenait à la grande vague d’immigration portugaise des années cinquante. Il avait trouvé un bon job dans une grosse administration, mais pour arrondir ses fins de mois, il prenait des petits boulots complémentaires, comme celui-ci : homme de ménage. Existe-t-il un job plus fastidieux que celui-ci ? Passer chaque matin l’aspirateur au même endroit, faire les poussières des mêmes bureaux et entretenir les mêmes sanitaires, chaque matin, de six à huit. On le croisait en arrivant le matin pour l’ouverture. Il coiffait son casque et démarrait un gros scooter pour partir à son autre boulot. Il venait en plus le samedi matin jusqu’à midi pour faire ce qu’il n’avait pas eu le temps de faire dans la semaine, les carreaux par exemple. C’est là qu’on pouvait papoter un moment autour d’un café. Le samedi matin, nous n’étions que tous les deux. Il apportait un paquet de biscuits et se livrait à un petit rituel consistant à tremper un biscuit dans son café pour le sucer goulûment. Alors Bobo, on trempe son biscuit ? Il n’y avait aucun mal à le taquiner, d’autant plus qu’il ignorait le sens de l’expression. Bobo était un homme très gentil. Ses cheveux commençaient à grisonner. Il avait le visage d’un bel homme et parlait avec un très fort accent portugais. Il acceptait aussi tous les petits boulots d’entretien courant, comme la remise en état d’un portail en fer forgé ou des travaux de maçonnerie. Au fil du temps, une sorte de complicité affective colora cette relation patron/employé, et il n’était plus question de manquer, pour quelque raison que ce fût, le café du samedi matin. Jusqu’à ce samedi de juin fatidique. À 8 heures, Bobo n’était pas arrivé. Fallait-il mettre ça sur le compte d’une panne d’oreiller ? Ça ne lui ressemblait pas. Il arriva vers 10 h, au moment où recoulait le café. Il tenait à la main un paquet de biscuits, mais la peau de son visage était grise.

— Voulez-vous un café ?

Il hocha la tête et prit place sur le tabouret de bar en vis-à-vis, comme à son habitude. Il trempa son biscuit puis se mit à parler d’une voix sourde :

— Yé vené d’achété oune belle moto à mon fils. Cette nouit, les poulice y sont venous à la méson poul nous dile à mon épouse et à moi que notle fils s’était toué avé la moto.

Et il se mit à chialer toutes les larmes de son corps.

Comme Bobo, Bobby Byrd a vécu des sales moments. Peut-être pas aussi tragiques, c’est vrai, mais sales tout de même. Il vient d’un temps où ça grenouillait sec dans le showbiz et il n’a peut-être pas su saisir sa chance, en tous les cas, un certain James Brown l’a saisie à sa place.

Dans le booklet d’Help For My Brother (The Pre-Funk Singles 1963-68), Dean Rudland nous rappelle que sans Bobby Byrd, il n’y aurait pas eu de James Brown, et que sans James Brown, il n’y aurait pas eu de Bobby Byrd. Dans les années 50, le groupe de Bobby s’appelait déjà The Famous Flames et James Brown en était le chanteur. Puis quand ils enregistrèrent «Please Please Please» pour King/Federal, James Brown devint une star, et les Famous Flames le quittèrent pour devenir Byrd’s Drop Of Joy. James Brown conserva le nom des Famous Flames et Bobby finit par venir le rejoindre. Il fut le bras droit de James Brown pendant toutes les années 50 jusqu’au début des années 70. Bobby fut l’un des premiers artistes de la James Brown Revue à être autorisé à enregistrer des propres disks. Bobby finira par quitter les Famous Flames en 1973, pour se marier avec Vicki Anderson. Carleen Anderson, fille de Vicki, eut donc pour beau-papa Bobby et pour parrain, the Godfather himself, Jaaaaaaames Brown !

Paru en 1970, l’I Need Help (Live On Stage) de Bobby Byrd est un gros album de funk. Bobby donne le ton dès le morceau titre. Hard funk ! Fantastique pulsion à la James Brown, ça gratte à la clairette de funk, au pur Black Power. Hard funk toujours en B avec «You Got To Have A Job (If You Don’t Work You Can’t Eat)», fabuleuse clameur de magick funk gratté à la Tighten Up, on salue la bravado du bassmatic, apanage définitif du funk des alpages. Encore un cut signé James Brown : «Hang Ups We Don’t Need (The Hungry We Need To Feed)», ça s’entend, tension énorme, chef-d’œuvre de Black Power. Il fait aussi de la heavy Soul de bonne augure avec «I Found Out» et revient au doo-wop avec des basses saturées et «You’ve Got To Change Your Mind».

Le Finally Getting Paid de Bobby Byrd & The JB All Stars est un album collectif. Bobby attaque au hard funk de «I Need Help», puis Lyn Collins tape dans le mille avec «Think». Arrive à la suite Marva Whitney avec «It’s My Thing», elle est la plus wild des trois, elle arrache son It’s my thing du sol, elle est la plus rougeoyante, la plus rentre-dedans, la plus extrême. Bobby est un gentil mec, il file ensuite le micro à sa belle-fille Carleen Anderson qui tape un «Free» d’une grande finesse, elle fait des vocalises extravagantes, au filet de chat perché et là-haut, elle place encore un set me free vertigineux. Fascinante Soul Sister ! En B, Vicki Anderson impose le «Respect» et Fred Wesley nous embarque dans l’«House Party», un cool groove de funk, c’est du haut niveau de très haut vol, le funk de James Brown travaillé aux cuivres. On entend encore Fred Wesley, Maceo Parker dans l’«In The Middle» des JB’s, avec Pee Wee Ellis on tenor sax. Bobby Byrd finit cet album exceptionnel en apothéose de hard funk avec «I Know You Got Soul», il enrage, il swingue son hard funk et derrière, ces démons de JB’s font encore grimper les enchères.

Et pouf, ça repart de plus belle au hard funk avec On The Move (I Can’t Get Enough), paru en 1993, et «Try It Again». C’est forcément en place avec Bobby, là tu as le real deal de Bobby Byrd, tu vas d’avant en arrière, try it again, get on up ! Il connaît bien les ficelles du get on up. Et ça continue avec «I’m On The Move», pur jus de JB’s funk, Bobby fait son funk de hard-funkster, il devient the master of reality, il se noie dans l’excellence, keep on turning left, get on the move ! Il danse son funk à l’excès, wait a minute, il est dessus. Il passe à la Soul avec «The Way To Get Down», il tapa ça à la big voice, il perfore la Soul par le centre, sa voix fonce comme une torpille. Bobby appelle à lui toutes les métaphores. Il sait aussi se cabrer comme un étalon sauvage et hennir dans la plaine du funk en feu. Il peut aussi sonner comme un vieil esclave qui rompt ses chaînes, même s’il a les reins brisés par les coups du maître blanc, il ne lâche rien de sa dignité. Et voilà qu’il nous flanque un instro, «Never Get Enough». Ces gens ont le geste lourd et l’élégance chevillée au corps. Ça prend une allure demented avec un shoot de sax digne de Jr Walker. Bien sûr, Bobby revient au chant avec «I Got It». Il chante tout à l’énergie de la dernière heure, il rame à la dure, Bobby est un battant, on sent au grain âpre de sa voix qu’il en a bavé. Il reprend sa voix de cadavre d’esclave pour chanter «Sunshine», accompagné par le Tower of Power Horn Section, c’est plein d’énergie post-mortem, il chante à l’extrême difficulté des asticots. On voit bien qu’il pourrit en enfer, il est atrocement recouvert d’asticots, can’t help myself, il rôde dans les catacombes, il pue la mort, il continue d’avancer et derrière une fille pousse des cris, you’re so good ! Mais attention, Bobby revient, il repose sa couronne de roi du funk sur son auguste crâne cabossé pour attaquer «Back From The Dead»

Ce serait bête de rater l’occasion d’écouter cette belle compile du jeune Bobby, Help For My Brother (The Pre-Funk Singles 1963-68). Bête de rater un coup de génie de black wild rockalama comme «Write Me A Letter» ou encore ce fabuleux shoot de hard funk, «Funky Soul #1 Pt 1», suivi bien sûr du Pt 2, pur jus de raw r’n’b, ah quelle débinade, il y va le Bobby, down in New Orleans where the funky Soul was really born ! Il faut aussi l’entendre taper «I Found Out» au early cha cha cha de Dada funk et derrière lui, ça pouette sec. Il fait du heavy pré-funk de downtown underground. Il passe au weird avec «I’m Just Nobody Pts 1&2» et un son étrange, il a un accordéon dans les pattes et ça donne une incroyable dégelée de wild slowah. On n’a jamais entendu ça ailleurs. Le son est quasi incongru. Ah il faut aussi entendre ce chef-d’œuvre qu’est «I’ve Got A Girl», slow groove frétillant de guitares. Avec «We Are In Love», il passe au heavy groove de jazz boy, yeah yeah yeah. On ne se lasse pas de Bobby. Il te danse «Time Will Make A Change» à distance, so baby c’mon, c’est gagné d’avance, belle Soul de mambo de classe supérieure. Encore une merveilleuse opération avec «You’re Gonna Need My Lovin’», Bobby y va de bon cœur, you’re gonna need my lovin’, someday. Il fait aussi du simili-Motown avec «Lost In The Mood Of Changes» et avec «Ain’t No Use», il groove dans l’excellence au balancement d’hip d’ain’t no use.

Signé : Cazengler, Bobby beuh

Bobby Byrd. I Need Help (Live On Stage). King Records 1970

Bobby Byrd & The JB All Stars. Finally Getting Paid. Rhythm Attack Productions 1988

Bobby Byrd. On The Move (I Can’t Get Enough). Soulcity Records 1993

Bobby Byrd. Help For My Brother (The Pre-Funk Singles 1963-68). BGP Records 2017

*

Je suppose que vous ne savez pas où se trouve Yelabuga, heureusement que vous lisez ce blogue pour améliorer votre culture générale ! C’est pourtant simple, la ville moyenne de Yelabuga est située à neuf cent kilomètres à l’est de Moscou, c’est dans son cimetière que fut enterrée la poëtesse Marina Tsevetaïeva, une vie somme toute rock’n’roll... c’est là où aussi l’on trouve Conifer Beard.

Regardez la photo, ils sont tous les trois barbus, pas comme des sapeurs, quant à Yelabuga nul n’ignore que l’agglomération a été bâtie dans une région peuplée de conifères. Dans cette cité russe support your local group s’avère être aussi une action écologique !

CRUISER

CONIFER BEARD

( Piste Numérique / Bancamp / Novembrel 2023)

En ce mois des morts, ils viennent de sortir leur nouveau simple. En voyant la couve j’ai cru que c’était un groupe américain de surf guitar, non c’est du stoner russe.

Artem Kornilov : guitar / Arsenil Kornilov : bass / Robert Nurunov : drums. Se partagent tous les trois le vocal.

Cruiser : ce n’est pas le sous-marin jaune des Beatles, celui-ci est d’une couleur plus inquiétante, rouge sang, cela n’augure rien de bon, au début se faufile, non ce n’est pas la truite de Schubert dans les joyeuses eaux d’un torrent, une ombre noire qui avance sans bruit tout au fond, relativement vite, mais pas trop, léger arrêt, le temps de repérer la proie, la vitesse augmente, pression battériale, les guitares torpilles n’attendent que d’être libérées, exaltation chorique de l’équipage, maintenant tout le monde retient son souffle, le morceau s’allonge démesurément, cymbales frissonnantes, le loup des mers s’apprête à mordre, en plein dans l’action, le moment fatal se rapproche, tous ensemble ils hululent entre leurs dents, l’on ne sait si la cible sera atteinte, si le croiseur sera coulé, l’on n’entend plus que le moteur des torpilles qui se dirigent vers leur cible.

Les paroles sont mystérieuses, sont-elles métaphoriques ou font-elles allusion au conflit entre l’Ukraine et la Russie, aux combats qui se déroulent pour la maîtrise de la mer Noire…

Essayons d’en savoir davantage en écoutant leur opus précédent.

ACTION HERO

( Piste Numérique / Bancamp / Avril 2022)

La couve est un dessin de Robert Nurinov, c’est un peu leur manière autarcique de faire, enregistrent chez eux dans leur propre studio, réalisent leurs propres vidéos, semblent compter sur leurs propres forces. Nos fans, nos amis, nos parents. Sont comme un poing fermé. Est-ce pour se protéger à l’intérieur d’une carapace ou pour donner des coups… Un tracé en dessin naïf et ligne claire. En bas le groupe, affublé de cornes chamaniques, en haut la Russie, symbolisés par les rochers et les sapins, au-dessus dans l’échancrure montagneuse un personnage symbolique, Gandalf, est-ce pour faire une allusion à l’idée de la Communauté de l’Anneau, n’oublions pas l’ambiguïté du personnage, sage vieillard d’apparence inoffensive, intraitable combattante contre Sauron… Ce dernier aspect n’est-il pas évoqué et privilégié dans le titre de l’album….

My revolution : à fond les ballons, l’instrumentation comme un mur de fer qui s’allonge sans fin, révolution, on a droit à des slogans chantés en chœur pour appuyer le vocal, la moindre des choses quand on appelle à la révolution ! Elle est nécessaire mais elle est mal partie, rouspètent contre le fait qu’ils ne sont pas maîtres de leur vie. Au niveau des paroles le constat est amer mais question musique ils déglinguent, z’ont le son qui tue, ramassé comme le cobra qui s’apprête à frapper. Before you die : martelage de Nuronov, les guitares ne s’en laissent pas compter, elles grognent comme un sanglier prêt à charger sur votre voiture, la voix ricoche comme une rafale de kalachnikov, c’est eux qui tiennent le fusil et ils sont heureux. Nous aussi, z’ont le stoner jubilatoire, sur qui vont-ils tirer on ne sait pas trop, ils font durer le plaisir. Godzilla : un détail à ne pas oublier, c’est ainsi qu’ils avaient baptiser leur groupe à leurs débuts, ils ont dû changer, question de droit ou de prééminence je l’ignore, à l’origine Godzilla était un monstre peu sympathique que les japonais avaient inventé pour stigmatiser la bombe atomique, eux l’on sent qu’ils aiment bien la grosse bébête, se prennent pour elle et j’ai le regret de vous avertir qu’elle vient de commencer à saccager le monde dans lequel vous habitez, grosse voix de méchant loup, la musique est à l’image des mouvements du gros lézard dont la queue balaie comme fétus de pailles les immeubles, à la fin ils imitent les chœurs des matelots de la scène 1 de l’acte I du Vaisseau Fantôme de Wagner. Sacrée tempête sur la dunette.

Sleep : le rythme se traîne, interminable tic-tac de l’horloge, ne sont pas pressés, lâchent un peu les gaz de la moto, mais la moto n’avance pas vite pour autant, ce morceau peut être avec une précision démoniaque qualifié de rock garage, une vidéo sur You Tube, les montre portant à pas lents leur matos dans un… garage, quand le rythme s’accélère vous les voyez jouer, à la fin ils remballent le matos et filent un coup de balai, plaisant vous avez envie de rigoler, erreur ils ne plaisantent pas, ils ont leur arme à portée de la main et ils s’en sont servis. Dissonance glaçante entre les paroles et les images. Snatch : commencent toujours par un tire-bouchon battérial, maintenant c’est une espèce de blues enlevé, le texte est un peu surréaliste, mais si l’on écoute entre les lignes, c’est l’expression d’une grande menace. L’est récité à la manière de Jim Morrison, d’ailleurs dans le groupe il y en a un qui physiquement ressemble au King Lizard. On voit bien que ces gars peuvent faire n’importe quoi. Le morceau s’arrête brutalement. La peur d’en dire trop ? Disons que c’est un spectacle de fin d’année sur une scène. L’important ce n’est pas l’année, c’est la fin. We are your sorrow : justement, glougloutements de guitares sinistres et massacre à la batterie, susurrements vocaux qui se traînent comme une dague effilée que l’on tire doucement de son fourreau, respirez le rythme devient plus léger, presque guilleret, plus sombre et plus fort, moment emphatique où l’on porte l’estocade. Enfin ! Royal cheese : burger royal, c’est parti pour dix minutes la guitare clapote, la batterie surenchérit, le vocal déclame, encore une fois l’on pense aux théâtralités morrisoniennes, cette manière de traîner les syllabes tout en s’appuyant sur les plans de la batterie, un véritable scénario de cinéma, et l’on y tombe en plein dedans après un grand silence et quelques picorements de coqs étranglés, étrange où sommes-nous, dans quelle cérémonie sacrificielle, la musique devient noise, la guitare imite la poule qui vient de pondre un œuf et qui ne sait plus si l’œuf vient de sortir d’elle ou si c’est elle qui vient de sortir de l’œuf, dur et brouillé, la fin devient inquiétante, des pneus de voitures qui crissent…

Etonnant. Apparemment des pans de la psyché russe nous échappent. Question musique, rien de foutrement nouveau, mais ils ont l’art d’agencer des éléments connus en leur donnant des aspects si inusités que ce groupe crée du nouveau. Il nous est difficile de déchiffrer ce qu’ils veulent dire avec exactitude, mais il y a tant de groupes qui ne disent pas grand-chose que nous serons obligés de revenir sur eux.

Damie Chad.

*

J’avoue avoir flashé sur la pochette, elle n’est pas gaie, elle ressemble tellement à notre monde actuel ! Remarquez, elle n’a aucun mérite. Elle en fait partie. Pire elle le sécrète. Elle est dans la lignée des dix-neuf autres couves d’opus de Dozethrone, jusqu’à ses trois dernières Dozethrone récupérait des œuvres issues du domaine public, maintenant il utilise Nightcafe générateur d’images artificielles, bref un programme d’IA en chargement libre sur le Net.

Oui c’est bien le vingtième album de Dozethrone. L’accumulation nombrique et peut-être nombrilique est un des piliers de l’esthétique de Dozethrone. Ils aiment la répétition. Ils aiment la répétition. Ils aiment la répétition. Ils ont un peu pataugé pour trouver la formule qui leur agréait, noir et blanc ou rouge, mais systématiquement trois titres d’une dizaine de minutes chacun, c’est ce qu’on appelle un projet, cette façon de faire se retrouve beaucoup chez les plasticiens. Certains jugeront cela un tantinet monomaniaque. Ils auront tort, ici le terme duomaniaque convient mieux. Sont deux : Izhar Ashburn : basse / Azmi Czar : guitare. Parfois ils ont quelqu’un avec eux, mais c’est rare.

Ils sont de Singapour, attention ce n’est pas une bourgade perdue, pas plus grande que Lyon elle détient une puissance financière égale à celle d’un pays comme le Qatar. Un paradis de l’économie libérale avec ses inégalités sociales. Quels liens équivoques et subtils existent-ils entre le dragon économico-politique et le microckosme…

Leur programme tient en peu de mots : Dozethrone produit des riffs répétitifs, ennuyeux et monotones. Ce n’est pas une blague : leurs riffs sont répétitifs, ennuyeux et monotones. Dozethrone s’en tient à son propre cahier de charges. Vous ne pouvez les accuser de publicité mensongère. Répétitifs, ennuyeux et monotones ils disent, répétitifs, ennuyeux et monotones ils font !

C’est ici que se cache la paille dans le fût du canon. Est-il vraiment certain que l’auditeur jugera le résultat répétitif, ennuyeux et monotone ? Inutile de nous perdre dans des méandres de ratiocinations infinies. Dans cette problématique le pire ou le mieux ne s’équivalent-ils pas ? Tentons l’expérience !

DOOMED BY THE LIVING

DOZETHRONE

Doomed with the living : première réaction à froid, il y a bien un riff, en tire-bouchon puisqu’il revient sans cesse sur lui-même tout en s’échappant dans sa propre continuité, pas du tout ennuyeux, plutôt agréable même, j’ai parlé trop vite, trop vite, trop vite, ce beat de boîte à rythme devient inopportun, heureusement que la guitare se distorse et l’écrase un peu, mais ça devient comme le serpent qui emprisonne l’aigle dans ses incessants enlacements, lutte à égalité, devient même insistant, ne triomphe pas mais s’avère embêtant, un nouveau riff davantage entraînant, la mariée apeurée se met à courir, elle a peur du molosse qui a saisi la traîne gazeuse de sa robe, qui n’entend pas la lâcher et cavale à son rythme. Peut-être ma métaphore est-elle un peu trop légère si j’en crois le dessin de la couve et le titre du morceau (celui des suivants idem ) suis-je hors sujet, pas à la hauteur de la catastrophe annoncée pour maintenant et tout de suite. Je devrais pleurer et crier de désespoir, mais ce beat accompagnateur me pousse à m’intéresser à un détail anodin face à l’irrémédiable situation de notre monde, mais non, je ne peux pas, Dozethrone détourne mon attention, je suis celui qui regarde la main de celui qui tient le bâton de dynamite, tiens il vient de la fourrer dans ma poche, la flamme grignote la mèche, je n’en ai cure. J’ai eu raison le morceau s’arrête avant l’explosion, je me retrouve gros jean comme devant. Devant je ne sais quoi. The world has abandonned us : l’on a monté un étage sonique, l’est sûr que le titre est inquiétant, ce n’est plus nous qui saccageons la nature, c’est elle qui dérègle le climat pour que notre malfaisante espèce débarrasse le plancher, une explication à laquelle les écolos rigolos n’ont jamais songé, le riff plus fort s’arrête une microseconde, serait-ce le signe que même le concept de répétition ne survivra pas, d’ailleurs trente secondes plus tard survient un riff totalement différent de tous les précédents, même le beat omniprésent (on s’habitue à tout) ralentit la cadence, pas de panique la guitare en profite pour prendre le dessus, les cymbales lui font une scène de ménage, elles cassent des soupières pleines de soupes à la queue-leu-leu, retour de la microcoupure, si même la coupure devient répétitive nous entrons dans un incroyable micmac, l’incroyable est désormais quotidien, le principe de contradiction se transforme en principe de non-contradiction, Dozethrone nous fait perdre la boule, la folie nous guette, ce qui n’est pas du tout ennuyeux, tout s’accélère, l’on tourne sur nous-mêmes comme une toupie qui ne sait plus s’arrêter, l’on aime bien, on a la tête qui nous tourneboule, l’on en profite pour se regarder le derrière, une espèce de délirium tremens s’empare de nous, ah ! ah ! le monde nous quitte, et si c’était nous qui le quittions, l’idée n’a pas l’air de lui plaire, nous refait le coup de ses douces sonorités afin de nous amadouer, notre colère éclate, nous lui ferons rendre gorge, le riff devient aussi fort que notre ire, nous décrétons l’ère de l’ire, le beat écrase le son, on s’en moque, il nous fait les sensations théâtrales des trois coups lyriques de l’ouverture de l’apocalypse, l’on est déjà dans notre fusée interplanétaire en train de voguer vers une autre planète plus accueillante, de rage sans préavis ils arrêtent les frais. On ne s’est pas ennuyé une seule seconde. And justice for none : veulent nous faire sortir de nos gonds, mettent toute la gomme, sortent leur arme secrète, une espèce de riff binaire, auquel bientôt ils ajoutent un troisième étage, bien sûr qu’il n’y a pas de justice, si elle existait à l’heure qu’il est notre bloque devrait être encore plus célèbre que les Rolling Stones, maintenant z’ont le riff qui claironne, voudraient nous mettre en prison mais les anarchistes comme nous ignorent toutes les lois, au mieux nous les bafouons, au pire nous en fabriquons de nouvelles pour interdire les anciennes, car pourquoi y aurait-il une justice pour les lois s’il n’y a pas de justice, nous prennent pour qui ces Dozethrone, voulaient nous faire périr d’ennui, eh bien on se marre, on se gondole, on rigole, on ondule, rajoutent un denier riff genre poussée écrasante de bulldozer pour aplanir nos velléités de révolte, peine perdue, ils accélèrent, notre imagination court encore plus vite, ils trichent un peu, ils emmènent en douce toutes sortes de bricoles à leurs riff, nous on n’aime pas les brocolis, alors faute de mieux, ils arrêtent.

Si vous décapsulez la folle du logis, Dozethrone ne réussira jamais à vous précipiter dans le spleen baudelairien. Vous en redemanderez.

Damie Chad.

*

Un titre à la Bukowski, permettons-nous de le traduire ce calepin de beuveries par Journal d’un soulographe. Viennent de Grèce, d’Athènes. Si l’on s’en tient au titre de l’album, seraient-ils des adeptes de Dionysos ? Pour compléter nos connaissances botaniques ils précisent que les vigers, autrement dit les chardons, sont une plante que l’on trouve un peu partout en Grèce. Veulent-ils insinuer qu’ils font partie de ces mauvaises herbes hautement urticantes dont on n’arrive point à se débarrasser. Nous offrent un truc bizarroïde à base de doom, de grunge, de hard et de stoner.

DRUNKEN DIARIES

HIGH ON VIGERS

( Bandcamp / Novembre 2023 )

La pochette peut surprendre, elle est d’Elias Kasselas un artiste qui travaille à partir du vide, comprendre qu’il essaie de faire correspondre le vide mental au vide du papier (que sa blancheur défend, ajouterait Mallarmé). Est-ce pour cela que son site sur Behance ne présente que très peu d’œuvres. Le dessin a été en quelque sorte formalisé par Daphne Keskinidou, graphiste et designer, visiter ses deux instagram s’impose, il semble que les plus belles créations de notre artiste soit celle de la mise en apparence de sa propre beauté. Il est des individus privilégiés qui semblent se suffire à eux-mêmes.

Le groupe s’est formé en 2017. Ils ont sorti un premier album en février 2020. Plusieurs line up depuis le début. Actuelle formation : : Christos Fakiolas : chant / Giannis Samolis : guitares / Elias Koulouzis : Basse / Giotis Petrelis : drums, percussions / Manolis Papantoniou : guitare, piano, synthé.