KR'TNT

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 407

A ROCKLIT PRODUCTION

21 / 02 / 2019

|

MUDDY GURDY / JETHRO TULL BRITCHES / AMAIN ARME THETRUEFAITH / LESTER YOUNG |

Muddy Gurdy manne

Quand on entre dans la salle, on ne se méfie pas. Une brune en robe longue coiffée d’un chapeau chante le hoodoo blues avec une gravité de ton qui ne court pas les rues. Aussi douée et aussi belle, elle ne peut être qu’Américaine. Elle pue la véracité du hoodoo blues à dix kilomètres à la ronde. On n’avait pas vu une blanche chanter le blues aussi bien depuis une éternité. En plus, elle bouge juste ce qu’il faut pour compléter le sortilège. C’est tout simplement une révélation. Le cut dure une éternité, mais tant mieux, car ça groove jusqu’à l’os. Raw to the bone. Elle a autant de classe que Chrissie Hynde, c’est le même genre de brune fatale, celle qu’on ne croise qu’une fois dans sa vie et qui nous fait préférer les brunes aux blondes. Définitivement. Elle détient le power. Étonnant de voir jouer une femme aussi brillante dans une première partie.

Alors quand le batteur prend la parole et qu’il s’exprime en français, le charme retombe, mais pas trop, en fin de compte. On surmonte vite la micro-déception car elle se met à jouer un riff de blues en picking sur sa Gibson grise. Elle utilise une technique assez rare, conjuguant le jeu du pouce à l’onglet et les quatre doigts dessous en support de contrefort de gling-gling, ça fait des tas de notes et un blues qui rocke la panse du beat. Elle s’appelle Tia Gouttebel et elle sonne tout simplement comme une star du blues. Elle a tout : la silhouette, la technique de picking et la voix. Le groupe s’appelait à l’origine Hypnotics Wheels, mais il s’annonce en tant que Muddy Gurdy, qui est aussi le titre de leur album tout frais sorti des presses. L’autre grande particularité du trio est le joueur de vielle, cet instrument ancien qu’on appelle Hurdy Gurdy en anglais, oui le fameux Hurdy Gurdy man de Donovan, c’est le joueur de vielle, un instrument moyenageux qu’on joue en tournant une manivelle et qui couine. Quand le batteur présente le groupe au public, il explique qu’ils sont tous les trois auvergnats et qu’ils sont allés faire un tour dans le nord du Mississippi pour enregistrer avec la crème de la crème du gratin dauphinois local, les héritiers du North Mississippi Hill Country Blues, c’est-à-dire Cedric Burnside, le petit-fils de RL, Shardé Thomas, la petite fille d’Otha Turner et Cameron Kimbrough, le petit-fils de Junior Kimbrough. On retrouve d’ailleurs tous ces gens sur l’extraordinaire Muddy Gurdy. Autant parler d’un monde de rêve. La renaissance d’un art vivant qui ne voulait pas disparaître.

Alors évidemment, pour Tia c’est du gâteau : elle tape dans R.L. Burnside, dans J.B. Lenoir, dans Fred McDowell, oui elle ose aller sur l’intouchable «Shake Em On Down», elle tape bien sûr dans Jessie Mae Hemphill, elle tape dans toute cette magie qui jadis fascina tant Jim Dickinson et Tav Falco. Par chance, le batteur est bon, d’une régularité infaillible. On les sent tous les trois passionnés par ce son terriblement primitif. Quoi de plus africain que le blues de Junior Kimbrough ? Ils se situent très exactement au cœur de la véracité du son et l’Auvergnat qui bat le beurre pousse le bouchon encore plus loin en expliquant qu’il existe un lien entre la bourrée auvergnate et le blues, entre le Hurdy Gurdy et le North Mississippi Hill Country Blues. Bon, ça n’engage que lui. On peut s’amuser à trouver des liens partout, ce qui compte, c’est le son, et Tia peut le sortir. Sur scène, elle rayonne de classe et de talent, cette classe du blues si particulière qui fascina tant les guitaristes anglais des sixties, cette lancinance du son qui s’adresse plus à l’épiderme qu’à l’intellect. Il y a un peu de Mr Airplane Man en elle, Tia et Margaret Garrett cultivent forcément les mêmes passions, même si Tia va plus sur Como où sont installés tous les descendants alors que Margaret va plus sur Wolf.

Tia sait recréer l’ambiance de «Goin’ Down South» sur scène, avec une aisance qui effare, et la vielle apporte un étrange contrepoint, on croit même à un moment entendre un autre instrument, mais non, c’est la combinaison des deux instruments qui génère cette incroyable musicalité. Il faut la voir multiplier les riffs incendiaires dans «Rollin’ And Trumblin’», elle sort toute la collection et s’amuse à cumuler les fonctions, elle solote dans sa rythmique comme peu de gens savent le faire. Quand on la voit jouer en picking, on songe évidemment à John Cipollina, à James Gurley et à Roger McGuinn qu’on voit jouer tour à tour en picking dans le film de Pennebacker sur Monterey, ce qui à l’époque fut pour la plupart des guitaristes une révélation. On comprenait enfin d’où provenait cette richesse du son. Tia a bien compris ça et elle se balade dans le son.

Pour les fans de North Mississippi Hill Country Blues, l’album Muddy Gurdy est une aubaine et même une considérable aubaine. Il n’y manque que les fils Dickinson. Cedric Burnside ouvre le bal avec quatre classiques, à commencer par le «Goin’ Down South» de son grand-père. C’mon ! Tia intervient sur le tard du cut et ramène sa sourde sensualité. On entend le Hurdy Gurdy de Gilles Chabenat. Quel fantastique shoot de musicalité ! C’est enregistré à Como, man ! Ils tape ensuite un «That Girl Is Bad» à la transe de vielle et enchaîne avec l’effarant «See My Jumper Hanging On The Line». Cedric se paye une belle élancée, il joue au têtu de note, il va chercher la note bourrique et c’est battu si sec, oh boy ! La vielle vient lécher le beat turgescent, Cedric relance son see my jumper, Lawd, hanging on the line. Sur scène, Tia expliquait aux gens que lorsqu’une femme mettait son jumper à sécher sur la corde à linge, c’était pour indiquer à son amant qu’il pouvait venir la sauter car le mari était sorti. Cette version est encore plus hypno que celle des vieux blackos à cause de la vielle. Tia envoie ses fantastiques shoots de gimmicks along the way. Cedric rend ensuite hommage à Muddy Waters avec une version bringuebalante de «Rollin’ And Tumblin’» jouée à la pointe du meilleur picking down here in the South. C’est joué à la transe manifeste, avec une énergie considérable. L’art de Muddy n’a aucun secret pour Cedric. S’ensuivent trois cuts chantés par Shardé Thomas, la petite fille d’Otha le Grand, personnage dionysiaque jadis louangé par Dickinson. Elle attaque avec le «Station Blues» d’Otha, monté sur le beat du fife and drums, ce beat syncopé et si africain qu’on retrouve dans le «Fast Line Rider» de Johnny Winter. Cette fabuleuse poulette rallume les vieux brasiers et passe un solo de fifre. Elle souffle encore dedans pour un coup de «Glory Glory Hallelujah» et ça se met rudement en route, comme au temps d’Otha, sur fond de bass drum tribal, auquel vient se mêler la transe moyenâgeuse de la vielle. Cameron Kimbrough prend ensuite deux cuts à l’uppercut, «Leave Her Alone» et «Gonna Love You». Il ressort le son de Junior, à la Moon Hollow farm de Como. Absolument superbe, ils sont dans le pur jus de racine de blues. C’est même convaincu d’avance, car monté sur le plus hypno des beats. La surprise vient de Pat Thomas et de son «Dream». La vielle se marie à l’édentée du vieux Pat. On note l’extraordinaire qualité de la mélancolie. Le vieux Pat chante avec une infinie tristesse. Il faut attendre la fin de l’album pour retrouver Tia Gouttebel au chant, accompagnée par ses deux Auvergnats. Le «She Wolf» de Jessie Mae Hemphill qu’on entend là est aussi beau que celui qu’elle chante sur scène. Elle développe une sorte de génie interprétatif, elle chante à l’accent ferme et chaloupe si doucement, ooooh-oooh, qu’elle frise le Wolf. Elle parvient même à le transcender et chante au plus bas de l’instinct du blues. Puis elle tape dans «Shake ‘Em On Down» du grand Mississippi Fred McDowell, elle joue les riffs comme une vétérante de toutes les guerres, elle chante à la vieille malveillance de juke-joint, elle claque ses clics à la volée, et shake les ‘Em on down comme une reine. Elle aime ça, on le voit bien, elle envoie ses coups de bottleneck comme si elle avait fait ça toute sa vie. Quelle chance elle a d’avoir le vieil Auvergnat qui tape sec et net derrière. Il s’appelle Marco Glomeau. Elle termine avec un «Help The Poor» qu’elle prend du bas du menton, c’est une meneuse d’hommes, on sent chez elle de sacrées dispositions à lancer des assauts.

Tia n’en est pas à son coup d’essai. Avec un peu de chance, on trouvera dans le commerce un bel album de Tia and the Patient Wolves intitulé Travellin’ With My Guitar. La pochette est un beau clin d’œil à Bo Diddley et à cette pochette où on le voit chevaucher son scooter rouge rectangulaire. Tia pose dans la rue, appuyé contre un mur de briques, elle tient sa Gibson ES-335 dans les mains et devant elle se trouve garé un scooter rouge, mais pas rectangulaire. L’hommage à Bo ne s’arrête pas là car elle tape une version spectaculaire de ce «Pretty Thing» écrit par Big Dix pour Bo. Tia nous ramène au cœur de la mythologie Chess et dans l’écho du temps. Elle est dessus elle ressuscite tout le trémolo de Bo et même tout l’harmo. Elle revient aux couplets avec une ferveur qui en dit long sur ses dispositions. Sans doute est-ce là la meilleure version qu’on ait entendue depuis celle des Pretties. Phil May en tomberait de sa chaise. Autre coup de génie avec «I Came On The Moon» lancé à l’Africaine. Elle a tout compris. Le son est là, elle shake son blues comme une reine du delta. Tout est là, dans cette façon de lancer le beat du blues, à la Junior Kimbrough, avec ce sentiment de retard imperceptible dans le tempo. Elle passe au heavy blues avec «It’s Your Own Fault» ultra saturé de trémolo. Elle fait son numéro de blues girl, elle sait gueuler son blues, elle le vit bien et peut le surjouer à gogo. Elle tape ensuite dans Otis Rush avec «Keep On Loving Me Baby», en mode vieille attaque. Elle se jette à corps perdu dans le boogie d’Otis - I need you to kiss me - Elle veut qu’il lui roule une pelle, elle sait s’y prendre. Elle reste dans le boogie endiablé pour «Livin’ Together». Cette babe de blues est dessus, une fois encore, elle joue au pur jus de véracité, on sent qu’elle ne vit que pour ça, you should understand, c’est à la fois enfariné par l’harmo et visité par l’esprit. On la voit faire des siennes dans «Eight Men Four Women». Elle chante son ass off, dirait un cocher anglais. Elle tape aussi dans la Soul de blues avec une aisance déconcertante, comme on le voit avec «Volcano Girl», l’une de ses compos. On se croirait à Muscle Shoals ! Il faut attendre ses départs en solo, et là on est bien servi. Elle funke son blues comme Eddie Hinton. Elle se fond aussi dans le groove de Soul de «Something You Got» avec une classe impressionnante. Peu de blanches savent swinguer comme ça et elle termine avec une cover courageuse du «I’ll Go Crazy» de James Brown. Eh oui, elle ose ! S’il la quitte, elle va devenir crazy, mais elle n’atteint pas la fournaise de James Brown ni même celle des early Moody Blues. Cependant elle s’accroche et finit par imposer sa féminité de petite reine du blues auvergnat. Elle passe un solo plutôt acerbe et bienvenu.

Quelques jours plus tard, les Rival Sons montaient sur scène au même endroit, mais dans la grande salle. Une grande salle tellement pleine qu’il était difficile d’y entrer. Bon, les Rival Sons sont maintenant bien rodés, ils dépotent du Led Zep Sound et font le show, pas de problème, mais c’est beaucoup trop parfait et d’une pénible prévisibilité. On décroche assez rapidement, car ils font un rock qu’on qualifie aujourd’hui d’arena-rock, du rock de masse fait pour conquérir le monde. Du radio-friendly, comme les Living End ou encore les Struts dont la cote grimpe rapidement en Angleterre. Alors c’est autre chose. Pas de place dans ce rock pourtant bien foutu pour l’émotion et encore moins la fantaisie. C’est là où des artistes comme Tia Gouttebel et le Reverend Beat-Man jouent un rôle essentiel.

Signé : Cazengler, maudit gourbi

Muddy Gurdy. Nuits de l’Alligator. Le 106. Rouen (76). 2 février 2019

Muddy Gurdy. Vizztone Label Group 2018

Tia And The Patient Wolves. Travellin’ With My Guitar. Tiablues 2011

Never a Tull moment

Alors qu’en 1968 tous les rockers britanniques rivalisaient de jeunisme et affichaient des looks qui faisaient baver d’envie les ados français, Jethro Tull fit sensation en prenant le parti inverse : avec leurs allures de centenaires irascibles, ils semblaient sortir d’un conte macabre de Petrus Borel. Mais attention, leur entrée en lice ne se limitait pas au choix d’un look pour le moins incongru. Ils s’accordaient en plus le privilège de sonner comme un Magic Band magique. En tous les cas, leur première apparition dans une émission de télé en noir et blanc provoqua un choc réel, d’autant plus réel que les chocs n’en finissaient plus de se succéder cette année-là : on passait du White Album à Electric Ladyland, en passant par The Village Green Preservation Society et Ogden’s Nut Gone Flake, il en pleuvait de partout, mais «A Song For Jeffrey» suscita au moins autant d’excitation vénéneuse que le Safe As Milk de Captain Beefheart paru l’année précédente : on avait dans «A Song For Jeffrey» le même shuffle d’explosivité carabinée que dans l’infernal «Sure ‘Nuff ‘N Yes I Do». Tull et Beefheart même combat ! Eh oui, même singularité de son, et puis il y a cette belle intro de flûte cacochyme, et soudain le beat faramineux du Magic Band magique d’Angleterre déchire le voile de mystère : Clive Bunker et Glenn Cornick s’agitent aux cuisines, fantastique section rythmique et l’Anderson d’Aqualung envoie son chant perçant percer les limbes - Oh see see see where I’m going to/ I don’t want tooo - Même sens du puissant dépenaillement. Si on voit à l’intérieur du gatefold l’Anderson porter une redingote verte, ce n’est pas un hasard, Balthazard.

Dans un article assez rigolo de Shindig, Ian Anderson raconte dans quelles conditions ses amis et lui enregistrèrent leur premier album, the mighty This Was.

En 1967, Ian Anderson et ses copains de Manchester s’appellent the John Evans Band et Derek Lawrence qui enregistre leur album à Londres trouve leur son tellement arty-farty qu’il les rebaptise Candy Coloured Rain. En 1967, le tandem Chris Wright/Terry Ellis cherche à monter une écurie de blues bands en Angleterre et ils proposent un rendez-vous à Ian Anderson. Celui-ci arrive au rendez-vous dans la tenue qui va le rendre célèbre : celle d’un SDF. Dans un sac de super-marché, il trimballe tout ce qu’il possède. Wright lui explique que pour percer, le groupe doit s’installer à Londres et jouer du blues. Oh, et puis encore une chose : trouver un guitariste qui va créer la sensation. Wright : «Voulez-vous rencontrer un fellow nommé Mick Abrahams ?»

Le groupe se réinstalle donc à Luton, près de Londres, où vit Mick Abrahams. Ils n’ont pas un rond, car bien sûr l’ancien manager du John Evans Group a gardé tout le blé. Ian et ses amis crèvent la dalle. Ils piquent des boîtes de haricots blancs pour survivre. Ce mode de vie ne plaît pas à l’organiste John Evans. Il quitte le groupe qui doit alors trouver un autre nom. Ils hésitent entre Bag O’ Blues et revenir à Candy Coloured Rain. Comme ils jouent du blues, Mick Abrahams devient la vedette du groupe. Bag O’ Blues décroche une residency au Marquee qui est à l’époque l’endroit où tous les groupes débutants viennent tenter leur chance. Le groupe devient Jethro Tull et Ian Anderson joue de la flûte, ce qui lui attire pas mal d’ennuis : un mec du management veut le virer, car la flûte na plait pas. L’un des Ten Years After rajoute même son grain de sel : «The flute is no part of the blues scene !» On suggère à Ian de passer au piano, de jouer au fond de la scène et de laisser Mick Abrahams chanter et jouer devant. Quoi ? Pas question ! Ian se dépêche de composer des chansons pour garder le lead.

Mais au fait qui est Jethro Tull ? C’est l’inventeur du semoir. Plus drôle encore : sur la rondelle du premier single «Sunshine Day», le groupe est orthographié Jethro Toe, car la transmission d’info s’est faite par téléphone et comme Derek Lawrence ne savait pas ce qu’était un semoir et encore moins le nom de son inventeur, Jethro Tull s’est transformé en Jethro Toe. Attention, ce genre de délire burlesque est très anglais.

Il faut vite passer à l’étape suivante, l’album. Chris Wright et Terry Ellis viennent de vivre un épisode compliqué avec le premier album de Ten Years After, qui malgré d’indéniables qualités, n’a pas marché : ils ont en effet découvert la dramatique incompétence de Decca, qui est pourtant le label de Rolling Stones. Mais, expliquent-ils, Decca a signé les Stones uniquement parce qu’ils ont raté les Beatles que leur proposait Brian Epstein ! Et si les Stones marchent bien commercialement, ce n’est pas grâce à Decca, mais grâce à Andrew Loog Oldham qui leur mâche tout le boulot. Alors Wright et Ellis ne veulent pas reprendre le risque de planter le groupe, aussi décident-ils de financer eux-mêmes l’enregistrement du premier album de l’inventeur du semoir. Ils commencent par louer quatre heures de studio et parviennent à mettre en boîte quatre cuts. Ils sont ravis du résultat et décident de continuer. Mais the Ellis-Wright Agency n’a plus un rond. Alors Terry Ellis fait comme Damie et prend sa petite teuf-teuf pour aller trouver son banquier chez lui, un soir, avec une bouteille de son scotch favori. Après avoir éclusé quelques verres, le banquier accepte de prêter l’argent. Avec 1 000 livres, l’inventeur du semoir enregistre son premier album au Sound Technique Studio à Chelsea. Sans producteur. Ian Anderson et Terry Ellis se débrouillent avec les moyens du bord. Le process est très primitif. Ils enregistrent sur un quatre pistes et c’est mixé en mono. Chris Wright et Terry Ellis n’ont plus qu’à proposer l’album à un label. Ce sera Island Records.

On en finirait plus de chanter les louages de cet album grouillant de merveilles, à commencer par «My Sunday Feeling» qui dégage un fort parfum de British Blues, mais avec deux particularité présentielles : la voix perçante de Ian Anderson et les rumeurs de flûte au coin du bois. On voit tout de suite que ces mecs savent swinguer la paillasse d’un cut, comme savaient aussi le faire Ten Years After, Savoy Brown et beaucoup d’autres prétendants au trône. Le Tull dégageait un son magnifique et Mick Abrahams ramenait sa fraise avec un solo d’une décontraction magistrale. Ces mecs jouaient joliment leur va-tout et les deux particularités présentielles faisaient vraiment la différence. L’autre point fort de l’album est l’instro de fin d’A: «Serenade To A Cuckoo». Ils nous le jazzent sur un air de flûte. On sent l’aisance du quartette, ils développent de superbes compétences internes et initient des interférences modernistes d’avant-rock londonien. C’est là que Mick Abrahams s’en vient jazzer brillamment le groove du team Clive Bunker/Glenn Cornick. Pour «Some Day This Sun Won’t Shine For You», ils tapent dans le Delta de la Tamise. Ils pompent goulûment le blues des vieux pépères de l’autre Delta, celui du Mississippi. Ian Anderson troque sa flûte pour l’harp qui va si bien avec ses hardes. Il chante «Move On Alone» à l’américaine. Quelle présence ! Et derrière lui, ça swingue férocement. Le festin de son se poursuit en B avec l’étrange «Dharma For One», un nouveau coup de shuffle. Ces mecs sonnent comme les quatre doigts d’une même main, la cohésion du son est spectaculaire. La flûte amène un bel aspect tribal, quelque chose qui relève à la fois des mystères de l’antiquité et de la genèse du potlatch. Mais un gros solo de batterie l’abîme. Ils passent au heavy blues d’époque avec «It’s Breaking Me Up». Ils sonnent divinement bien et se prêtent voluptueusement à l’orthodoxie. Ils font aussi une version de «Cat’s Squirrel» un peu plus riche que celle de Cream. L’énergie du Tull dévore l’écran tout cru. Mais Mick Abrahams passe un solo à rallonges qui détruit un peu la céramique de la dynamique. Et puis on retrouve évidemment «A Song For Jeffrey», l’une des perles noires de la couronne d’Angleterre.

Signé : Cazengler, Jethrou de balle

Jethro Tull. This Was. Island Records 1968

Gary Parker. Bring Back My Sunshine Day. Shindig #85 - November 2018

15 / 02 / 2019 – MONTREUIL

LA COMEDIA

BRITCHES / AMAIN ARMé

-

Tu as vu, Damie, la semaine dernière, Whisky, eh bien maintenant il y en a deux !

-

Tu as encore trop bu, tu vois double, je te jure jeune Jacquou le Croquant, qu'il n'y a en qu'un !

-

Damie, pas d'embrouille, on vient juste de s'accouder au bar et l'on n'a même pas commandé. J'ai vu deux Whisky, je n'ai pas bu deux Whisky, même pas un !

-

Alors mon Jacquou c'est que ton cas est grave, tu es atteint par le fameux syndrome artémisien, tu devrais consulter dès demain matin et peut-être même laisser le concert et filer aux urgences, il faut te soigner au plus vite, my guy !

-

C'est quoi ton truc, tu insinues que je suis tombé dans un puits artésien !

-

Artémisien, pas artésien, c'est expliqué dans tous les dictionnaires de médecine et psychiatrique. Me voici obligé de parfaire ton éducation médicale ! La semaine dernière tu as vu Whisky, ce vendredi deux, prochain concert quatre, la fois suivante seize, jusque-là tu arriveras à donner le change, mais c'est mathématiquement exponentiel, après ça passe à deux-cinquante-six Whisky et...

-

Arrête de délirer Damie, tu imagines deux cent cinquante-six clébards dans le local de la Comedia, on ne pourrait même plus entrer !

-

C'est pour cela qu'ils te chasseront et te poursuivront dans toute la ville ! Une fois que que tu nous auras quitté, tranquillous comme Baptistou, on regardera les groupes, mais toi tu cavaleras au travers du bas et du haut Montreuil, en pure perte, car ils finiront par te rattraper et te dévorer ! En fait des passants stupéfaits te retrouveront nu et tout tremblant, souvent en proie à une crise d'épilepsie ( 72, 4 % des cas ), le corps couvert d'innombrables morsures, auréolé de bave de canidés, avec profondes marques de crocs évidentes, par contre les chiens, disparus, personne ne les auras vus passer, même pas une marque de pipi sur un lampadaire. Généralement, les victimes finissent par mourir en deux jours, maximum...

-

Damie, espèce de fou, tu as lu ces billevesées dans la Psychanalyse pour les Nuls !

-

Pas du tout, c'est expliqué aux pages 335-443 de La Psychologie de l'Inconscient de Carl Jung ! Je résume puisque tu ne sais rien. Le symptôme Artemisien, remonte à plus haute antiquité, c'est Actéon qui avait voulu voir Diane, Artémis en grec, en train de prendre son bain, la déesse n'a pas été contente de cet attentat à la pudeur, devait être un peu féministe sur les bords, de colère elle a lancé la meute des ses hound dogs sur le pauvre Actéon, l'ont bouffé tout cru, n'ont même pas laissé un os !

-

Franchement Damie, je ne vois pas le rapport, je n'ai jamais rencontré Artémis !

-

Bien sûr, triple buse, mais hier soir dans tes draps moites tu as dû rêver de la nudité d'une jeune fille de ton entourage, au réveil ton désir s'est métamorphosé en sentiment de culpabilité, un coup de l'inconscient collectif de l'arrière-fond christologique de la société européenne, et maintenant tu aperçois un chien qui n'existe pas, ce n'est que le début du processus, dans un mois et demi tu ne seras plus de ce monde, la déesse est sans pitié !

-

Oh Damie retourne-toi, ce soir ce sont les filles qui se sont multipliées, pas les chiens, regarde un peu ! Tu vois Artémis n'est pas si cruelle que tu le prétends !

BRITCHES

Ce n'est pas une invasion, une véritable colonie en villégiature qui squatte sur plusieurs rangs le pourtour de la scène, quelques garçons, beaucoup de filles, un ensemble bariolé et hétéroclite, au moins trois continents de la planète représenté – comme quoi le monde sait aussi être beau – cela ressemble à une cohorte d'étudiants Erasmus en goguette, pas besoin de chercher les coupables à l'exercice de cette implantation étrangère en terre comediane : les quatre membres de Britches, groupe sans frontière qui regroupe un guitariste irlandais, un bassiste russe, un chanteur canadien. Certes le batteur vient de Normandie, mais c'est son dernier concert. Est-ce pour cela qu'il reste les bras croisés, les baguettes sur sa poitrine pendant le début du premier morceau ?

C'est notre trappeur venu du pays des Hurons qui se colle au turbin, gratte un peu sa guitare, se penche sur le micro et vous sort une étrange mélopée du dix-neuvième sous-sol, un truc bizarre difficilement identifiable entre requiem de messe pour les morts et chant bruitiste, qui vous capte l'attention comme la flamme de la bougie attire le moustique pour le brûler, c'est lorsqu'il a fini que derrière Lucas, l'a un sacré abattis sur ses fûts, vous impulse la capsule auditive fortement, l'est tout de suite rejoint dans sa mauvaise action par la guitare de l'Irlandais – vous êtes sûrs qu'avec les habitants de l'île verte ça ira toujours – et la basse russe se fait brutalement goudouvienne et vous engloutit illico. Ils assurent, mais de tout le set, ils n'ouvriront pas la bouche, à peine un sourire, le second laisse agir le charme slave et le premier se fie au halo impénétrable de la poésie hermétique de Yeats. Rien n'est plus excitant que le mystère. De jeunes demoiselles crient leurs prénoms.

Par contre le natif d'outre-atlantique, il ne tient pas en place, toutes les trois secondes il descend de scène pour visiter les fans comblés, heureusement qu'il est retenu par le cordon de sa guitare sans quoi on ne le reverrait plus, et qu'en plus il doit assurer au micro, alors il revient en courant, l'est beau gosse, doué d'un entrain survolté, et d'un organe à damner les sirènes. C'est un grand communiquant. Mais oui, nous sommes tous contents de notre sort et d'être là ce soir, et puis tous ces gens remerciés, c'est un peu long, pas la peine de réécrire les douze chants de l'Enéide à chaque fois, surtout que nous ce qui nous intéresse c'est l'envol des oies cendrées. Les morceaux possèdent tous leurs moments de calme, le lac miroitant et immobile dans la pénombre, alors on guette et on attend le cœur palpitant plein d'angoisse, le premier coup de cymbale du soleil de l'aube, l'épanouissement du sol invictus sur les eaux glacées, l'on ne tarde pas à être solidement récompensés, c'est le sang viking de Lucas qui ressort, du temps où ses ancêtres naviguaient sur la mer sauvage et ne s'arrêtaient que pour détruire et mettre le feu à un paisible village qui ne demandait pas tant d'honneur, pas tant d'horreur. Ce n'est pas une surprise mais quand il cogne, vous ressentez une grande commotion, vous avez l'impression que l'on vous ébranche la colonne vertébrale, avec les trois acolytes qui s'y connaissent aussi pour mettre le feu vous êtes servis. Les titres se suivent, Right Things Coming – à le déguster tel qu'il nous le fouette au visage pour un peu on y croirait à cette promesse des jours heureux et futurs – une poudrière qui répond au nom explosif de Belfast ( beau et rapide ), Friday Nights, Supergirls – non on a rien contre les jolies filles, mais nous le répétons, dans un western ce l'on aime ce sont les coups de feu, les hold up, les meurtres, les attaques de diligence, les massacres, alors par pitié ne pas les interrompre par trop de discours.

Un set agréable, dynamique, le public bruit d'émotion, The Britches nous ont servi un plateau petit déjeuner de qualité. Quoique seulement de huit morceaux. Z'auraient dû en rajouter, les morphalous comme nous ne sont jamais rassasiés. Même s'il n'est jamais aussi beau que quand il dresse des barricades, Marie-Antoinette avait raison, le peuple doit avoir aussi le droit de temps en temps de se goinfrer de brioches. Les rockers aussi.

AMAIN ARMé

Avant qu'ils ne commencent des murmures flatteurs s'élèvent quant à leur T-shirt, un double A anarchiste mis en perspective pointue sur un cercle en viseur de cible, l'impression d'une flèche qui file dans le lointain. Ce n'est pas à main armée mais ce n'est pas amen armé non plus. L'art d'en dire plus en brouillant les pistes ? Quoi qu'il en soit, nos malfrats ne sont que deux. Vaut mieux savoir compter sur son complice que sur une armée de ventres mous. Se sont faits la belle de Moslyve, un groupe pop rock à double voix féminine, c'est bien sympa, mais pour les mauvais coups en douce, les deux mecs se sont échappés pour jouer du rock dur. Hercule au rouet d'Omphale, c'est mignon tout plein, mais parfois les plaies d'Egypte et les bosses des méharis de combat de Lawrence d'Arabie, c'est plus romantique.

Bref ils sont deux, guitares et batterie. Sans concession. Ne sont pas là pour sourire au public. Sylvain est à la guitare. Reliée à une impressionnante collection de boîtes soniques. Le son n'a qu'à bien se tenir. N'est pas là pour se la couler douce, l'est salement trituré et torturé, l'important c'est qu'il arrive sous forme de gros paquets d'influx nerveux, un peu comme ces jets de sang qui jaillissent des cous guillotinés. Sylvain vous arrose de riffs qui ressemblent à des rafales de lames du bon vieil engin du docteur Guillotin. Inutile de reculer, ce n'est pas vous qu'il vise, l'a juste un compte à régler avec Amaury, lui assène ses riffs dans le style, écrase-toi moucheron ou essaie de faire mieux, plus fort et plus méchant. Et l'Amaury il vous relève le défi de deux manières. Celle de monsieur-tout-le-monde, je frappe comme une brute et je t'enfouis sous les décombres. Un peu facile. Suffit d'appuyer sur le champignon de la grosse caisse. Ne s'en prive guère, parce qu'à la guerre comme à la guerre. Vous dites, à sa place j'en ferais autant. Oui mais il n'est pas à votre place. L'a aussi une deuxième manière. Attention, là il faut tendre l'oreille. Ce n'est pas qu'il vous fait ses coups en douce, non c'est qu'il faut suivre. C'est un peu plus vicieux, le riff qui cingle il s'y assoit dessus, et une fois qu'il l'a abasourdi, il vous le découpe en tranches. Pas comme le rôti méthodique des ennuyeux dimanches de tante Adèle, vous pond des découpes artistiques, des friselis, des arabesques, vous perd, vous retrouve, vous sème des gros cailloux et puis s'enfuit dans des ribambelles de croisements labyrinthiques à vous priver de vos perspectives auditives, vous dérègle l'oreille interne, vous ne savez plus où vous êtes, alors bon prince Sylvain vous salve une nouvelle pluie diluvienne des plus crissantes, un hachis performatif qui réveille les serpents endormis sur la terre chaude qui de colère se mettent à siffler et à gicler leur venin. Et l'Amaury, maintenant en sous-main il tisse de la dentelle, il vous écrase les gouttes d'eau, une par une, s'amuse à tracer des figures géométriques bizarroïdes, cherche la petite bête, ferme la porte des cloportes, tripote des rythmes de gavottes, puis badaboum-boum-poum, vous troue l'ouïe pour vous réjouir.

A tous deux, sont des adeptes du raffut intellectuel. Vous assomment pour mieux vous faire réfléchir, vous noient sous un imbroglio phonique pour mieux vous apprendre à nager. Vous trucident pour que vous preniez goût à la vie. Amain Armé n'est pas adepte des médecines douces. Soigne le mal par le mal. Vous cherchent le noise en grand jusqu'à Noisy-le-Grand, me faudra trois morceaux pour saisir que Sylvain chante en français, Crêpe Humaine, Liberté, Singularité, Etoile Noire, doit y avoir du sens dans ces textes, mais le langage est englobé dans la masse sonore et il est difficile de percevoir le message. Quand le patapouf s'arrête on pousse un ouf de soulagement, mais tout de suite après l'on se rend compte qu'il manque peu de chose, un soupçon de complicité envers l'assistance et une once d'auto-ironie envers la main qui tient l'arme, pour que l'on en soit totalement ouf.

Damie Chad.

( Photos : FB : Melisa / Shoots and Drafts )

THETRUEFAITH

CHRIST WAS HERE

Sergio Trooff : guitars & back vocals / Arno Trooff : bass & back vocals/ Phil Trooff : lead vocals / Bernardo Trooff : guitars & back vocals / Jeff Trooff : drums / Yan Quellien : drums / Jérome Pons : keyboards / Iza Voice : backing vocals / C@t : backing vocals / Franck Adrian : harp.

Belle pochette qui n'est pas sans rappeler celle que les Stones avaient prévu pour The Beggars Banquet mais au genre crade TheTrueFaitf rajoute le blasphème sous-entendant que le Christ des pissotières est passé par là, encore pire que l'urinoir de Duchamp. A moins que le doux Jésus ne soit assimilé à une araignée qui tisse sa toile dans votre cerveau dont la cuvette de WC ne serait que le moule idéal...

Et nous qui n'avions pas encore trouvé le temps de chroniquer ce CD acheté lors de leur concert au Supersonic ( voir KR'TNT 401 du 10 / 01 / 2019 ).

Spider in the loo : trois coups d'acoustique pour chasser les moustiques et ensuite la famille Trooff au grand complet ( z'ont même rameuté quelques friends ) vous ramonent le râble sérieusement. Pas du genre à vous prendre la tête, vous branchent directement les doigts de pieds – ou autre chose si vous préférez - dans la prise, et vous n'avez plus qu'à suivre le mouvement, c'est parti pour une heure de bonheur. Burn out : z'avez intérêt à balancer du troufignon, car les rockers, c'est comme ça, vous leur filez deux amplis et ils vous les emplissent d'une marmelade délectable, z'ont construit le morceau comme vous empilez les couches de beurre sur la tartine, les riffs se superposent jusqu'à ce qu'ils s'y jettent tous dessus la bouche ouverte. Un régal ! Tout y passe, cela finit en bagarre générale avec les bols brisés sur les murs; Outta control : ça devait arriver lorsque les gosses commencent par déconner au petit déjeuner personne ne s'étonne qu'ils soient hors contrôle tout le reste de la journée. Les guitares grondent une ronde infernale, et Phil Trooth mène la guerre de son vocal de lion rugissant en même temps qu'il mord dans le corps pantelant du rock'n'roll. Petite remarque subsidiaire : TheTrueFaith ne mégotent pas sur la longueur des morceaux. Vous laissent le temps de tomber du cent dixième étage. Heanven 'n hell : sont comme cela, avec eux, c'est fromage et dessert, paradis et enfer. Sont pas le dieu jaloux qui vous impose un choix cornélien, eux ils distribuent tout et tout de suite. Pas des pingres, partagent, font une journée portes ouvertes, rien que pour vous, un conseil visez en premier l'amoncellement des chœurs d'anges déchus et en même temps ces poinçons de guitare qui ressemblent à un concert de pics à glace s'enfonçant dans le crâne de Léon Trotsky. Oui ça ne fait pas du bien, mais un peu de masochisme ça ne peut pas faire de mal. Cross the universe : carrément sur la voie lactée du désir, avec les TheTrueFaith, vous n'êtes jamais déçus, descente de guitares-canoë, miaulement insidieux d'harmonica grizzli sur les berges et batterie qui s'actionne comme une battée d'or aux mille pépites. Le genre de morceau dont vous ressortez plus riches que vous n'y êtes entrés. International business motherfuckers : attention les grandes orgues, l'on déroule la tapis rouge pour la grande parade des enculeurs de première. N'ayez crainte, ce déploiement d'honneur était un piège, maintenant qu'ils sont tous réunis sur la moquette sanglante le band leur tire dessus comme vous cassiez les pipes en terre à la fête foraine. Now it's time : le petit ball-trap précédent les a mis en forme, ce titre est encore plus rock'n'roll que les six pépites antérieures Pulse comme les Stones au temps de leurs meilleurs jours. Connaissent tous les plans, on est gentil, oui vous avez le droit de le remettre dix-sept fois de suite. C'est vrai que la fin est encore meilleure que le début. Krawill el Carmen : ne suis pas en mesure de ne vous donner une fiche d'identification de ce Krawill, mais quelle batterie, le gars doit avoir sniffé six kilos de cocaïne pour tenir la rythmique, et puis cette voix dans les reprises, c'est ainsi que Dieu a dû s'adresser à Abraham pour lui demander de sacrifier son fils, et cet imbécile n'a pas obéi ! Methadone : s'y mettent tous en chœur festif pour vanter les mérites du produit. A déconseiller fortement à notre saine jeunesse. Vaudrait mieux qu'ils lisent un livre qui mette en scène une belle héroïne. Mais une fois méthadoné c'est méthadonné et personne ne cherchera à se défiler. Enjoy it's coke : le monde n'est pas si méchant qu'on le pense, d'abord les TheTrueFaith vous offrent une binarité exemplaire et lancinante, un truc qui vous ébouriffe la bourriche en bourrique, et en plus notre société de surconsommation a toujours le produit miracle à vous vendre. Il suffit de ne pas se tromper. Norton commando : une randonnée sur le bitume d'une highway à la poursuite du loup des steppes. File méchamment vite, mais nos rockers cartonnent un max sur leur Norton, c'est ainsi que l'on apprend à naître pour devenir sauvage. Last chance goodbye : si vous aviez parié qu'ils allaient ralentir vous avez perdu. Z'ont les potentiomètres à treize, le chiffre qui porte malheur, normal c'est une chanson d'amour, cela ne peut que finir mal, et ces voyous qui ne respectent rien préfèrent en rire qu'en pleurer. Des chœurs dignes d'un site de rencontres frappé de folie sexuelle. You'll never die : faut toujours mettre les choses au point au moment de se séparer. Très simple, si vous écoutez les TheTrueFaith sans interruption, en boucle, en anneau de Möbius, une chose est sûre vous transfuseront tant d'énergie que la faux tranchante de la Grande Faucheuse glissera sur vous comme l'eau de pluie sur les plumes d'un canard. Ne criez pas au miracle, que vous venez de découvrir le remède universel, c'est tout simplement du rock'n'roll. Et les TheTrueFaith ils aiment ça.

Damie Chad.

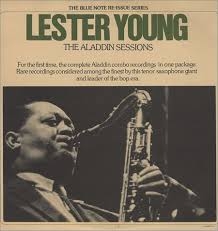

LE PRESIDENT ETAIT-IL FOU ?

ALAIN GERBER

Il y a déjà la moitié des kr'tntreaders qui a répondu '' Oui ! Bien sûr'' et les cinquante pour cent restants qui se rengorgent en s'exclamant '' Evidemment, je l'ai toujours dit''. Désolé, jeunes LGBT et autres turpitudeurs patentés, hélas, nous ne parlons pas du même président. Perso, pendant des années j'ai écouté Lester Young – oui c'est de lui dont il s'agit, le Prez comme le surnommait son entourage - sans me poser de questions. Son saxophone me suffisait. Une mélancolique douceur cuivrée qui vous retourne l'âme en deux notes. Mais voici qu'un jour lisant une biographie de Billie Holiday, qui fut son amie et qu'il accompagna souvent, je m'étonnais de la description du bizarre comportement du saxophoniste embourbé et figé en un étrange silence. De quoi s'agissait-il au juste ? De quoi souffrait cet homme ? Quelles étaient les causes de cet emmurement en lui-même ? La question me trotta dans la tête jusqu'à ce que je découvris cet étrange titre sur la couverture du numéro 15 de la revue Les Cahiers du Jazz paru au début de l'année 1967.

Le lecteur curieux se rapportera à notre présentation du numéro 16-17 chroniqué dans notre livraison 400 du 03 / 01 / 2019. La revue fondée en 1959 mourut en cette années 1967. On retrouve dans son sommaire tous les grands noms de la critique jazz française. Elle permit à un public un peu déboussolé par la dernière grande métamorphose du jazz de comprendre l'évolution logique du passage du Be Bop à l'explosion Free. La revue réapparut en 1994 pour s'achever au bout de onze numéro en 1997. Dure à cuire, elle renaquit une nouvelle fois en 2004, il ne me semble pas qu'elle se continue encore aujourd'hui, je n'ai retrouvé que la trace d'un dixième numéro en 2012.

Quoi qu'il en soit la première série ne visait pas le grand public. Ecrite par des intellectuels pour des intellectuels. La preuve nous en est apportée par les vingt-trois pages pleines – sans aucun document iconographiques – sur la folie de Lester Young. Le titre est des plus aguicheurs, mais celui qui s'y précipitera pour y cueillir des informations croustillantes en ressortira effaré.

Pour vous permettre de comprendre ce que j'insinue je n'hésite pas à recopier quelques lignes prises au hasard : '' Certes, les psychiatres savent qu'une hystérie peut déterminer une pseudo-cataconie ( dont l'hypotonie du saxophoniste serait un rejet ) et que maniérisme et absurdité peuvent en être symptomatiques mais la prolongation de ces troubles dénonce plus sûrement le syndrome de Ganser. Certes ils savent que la simulation peut déboucher sur l'hystérie mais le fait de l'auto-destruction fait obstacle au verdict de pithiatisme, le métasimulateur se nourrit et dort normalement de même que l'hystérique sort toujours indemne des crises comitiales... '' . Pas de conseil à vous donner mais si vous vous reconnaissez dans cette description, passez tout de même un coup de fil à votre médecin de famille. Si vous tenez à poursuivre la lecture munissez-vous d'un dictionnaire de psychiatrie et d'un second de psychanalyse, auquel vous ajouterez deux volumes sur l'histoire de ces deux disciplines. L'article est bourré de termes médicaux et renvoie sans arrêt à d'éminents professeurs dont nous nous garderons bien de mettre en doute la justesse de leurs analyses. Vous ne pourrez pas reprocher à Alain Gerber de ne pas avoir fait des recherches avant d'écrire son article. S'est documenté. J'ai même été vérifier sur wikipédia s'il n'aurait pas par hasard été poursuivi par ses études de médecine avant de gagner la course et de devenir, pour le bien du jazz et le plus grand plaisir de ses lecteurs, chroniqueur, essayiste, et romancier.

L'a bâti son article comme une enquête, remonte la piste, prend toutes les maladies mentales possibles et essaie de voir si elles cadrent avec le comportement du Prez. Etait-il névrosé, psychosé, autiste, psychotique, psychasthénique, hystérique, schizoïde ? L'embêtant avec le Prez c'est qu'il participe de toutes ces affections, souffre au minimum d'un, de deux, ou de trois des symptômes qui serviraient à le cataloguer dans une de ces catégories, mais il lui en manque toujours un ou deux indispensables. Une seule chose sûre, son mal ne semble pas héréditaire. Ouf nous sommes rassurés !

Lester Young avait une personnalité bivalente. Pour certain il était l'homme le plus gentil et ouvert qui existât sur cette planète. Le gars tout sourire qui vous pardonnait tous. Pour d'autres un jean-foutre agressif, à la convivialité difficilement supportable. Mais ces différentes manières de se donner aux autres, qu'elles soient débonnaires ou anguleuses n'étaient que des stratégies équivalentes d'évitement. L'avait même développé une langue personnelle, inventant des mots, ou donnant à un vocable le sens d'un autre, un langage de non-communication, de tour d'ivoire. L'était surtout un solitaire, un homme de l'intérieur, enfermé en lui-même, incapable de se plier à des injonctions qui ne soient pas venues de sa propre personne. Se suffisait à lui-même, l'était comme un ver dans son cocon de soie qui refuserait d'en sortir. Toute contrainte sociale lui pesait. N'avait envie de rien d'autre que de rester en lui-même. Préférence difficilement tenable pour un artiste qui doit sourire, se plier aux règles imparties par les patrons des clubs, honorer les contrats signés par son impresario... Et même donner des concerts, ce qui est un peu le comble quand on est musicien de jazz professionnel. C'est peut-être cet individualisme outrancier qui lui a permis de développer son style. Ses collègues installaient une atmosphère, marquaient un rythme, donnaient le tempo, et lui s'en foutait royalement, marchait à sa propre mesure, totalement indifférent à ce qui précédait, le gars qui arpente avec des pataugas boueux le plancher que sa femme vient de cirer avec soin et amour, mais les musicos ne disaient rien, ce n'était pas de la saleté puante qui giclait de son sax, mais de la poussière d'or pur et d'étoile lointaine... Le pire c'est qu'il était le seul à ne pas être content du son qu'il avait, le trouvait trop moelleux, trop ample, s'efforçait de l'affiner, de le rendre plus maigrelet, passait son temps à tailler et retailler ses hanches pour atteindre à la pâleur sonore dont il rêvait... L'en était profondément insatisfait. L'en avait honte. S'enfermait dans ses chambres d'hôtel, refusait d'en sortir, buvait comme un trou, l'alcool lui permettant d'oublier son incomplétude artistique. Tout cela ne valait pas la peine. Remettait toujours au lendemain ce qu'il devait faire le jour même que ce soit concert ou enregistrement... On le disait paresseux, l'était à sa manière, d'une paresse métaphysique, à quoi bon faire ce que l'on ne réalisera qu'à une hauteur bien moins moindre que celle rêvée... Tout le reste n'avait pas d'importance pour lui. Dans son autobiographie Billie Holiday essaiera de faire comprendre que le retranchement en lui-même de son ami, son grand ami, n'était que la fêlure intériorisée de l'âme noire irrémédiablement infériorisée par les blancs. Nul doute qu'elle savait de quoi elle parlait. Mais Gérard de Nerval aussi :

'' Je suis le Ténébreux, le Veuf, l'Inconsolé, ''

car la folie n'est-elle pas une porte de corne et d'ivoire qui donne accès à un rêve trop grand...

Damie Chad.