KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 414

A ROCKLIT PRODUCTION

11 / 04 / 2019

|

JOHN PAUL KEITH / REVEREND JOHN WILKINS CHUCK BERRY / HAPPY ACCIDENTS / RADIOACTIVE CHAMBLAS RÊVEIL |

John Paul Keith et les autres

On ne se bouscule pas au portillon pour venir voir jouer John Paul Keith qui est pourtant l’une des figures de proue de l’actuelle underground Memphis scene. Bon, c’est vrai, il faut bien reconnaître que l’underground n’intéresse plus grand monde. Quant à Memphis, c’est encore pire. Dans l’inconscient collectif, ça renvoie à des vieux trucs un peu kitsch et un peu jaunis qui remontent au temps d’Elvis. Autant parler d’objets de musée. Et pourtant, le Memphis beat n’a jamais été aussi vivant ni aussi bien représenté.

À lui tout seul, ce petit binoclard nommé John Paul Keith réussit à redonner vie au Memphis beat, le temps d’un concert. Il le fait avec un mélange de brio et d’abnégation qui en bouche un coin. Il joue son rock en formation légère, accompagné d’une section rythmique basse/batterie extrêmement jeune, mais on sent le métier. JPK propose un mélange idéal de country et de rock, avec cette énergie particulière qu’on retrouve chez tous les musiciens basés à Memphis. Il faut se souvenir de ce que disait Dan Penn à propos du décalage qui existe entre Memphis et Nashville : «They (in Nashville) cut in all that ol’ stupid thin country music. No funk, I always liked a little funk.» (À Nashville, ils enregistrent cette country inepte et vieillotte. Pas de funk. J’aime bien qu’il y ait un peu de funk). Oui, JPK ramène dans son son ce que Dan Penn appelle le funk, cette manière tellement subtile de swinguer le rock’n’roll.

Il joue clair et net sur Telecaster et parvient à faire danser la maigre assistance. Plus tard, JPK dira qu’il vit bien de sa musique, à Memphis - I make a living out of it - Il fait bien sûr la promo de son dernier album, Heart Shaped Shadow, mais propose aussi des cuts tirés de son nouvel EP avec les Motel Mirrors. John Paul Keith est un petit homme d’âge indéfinissable au visage dévoré par cette grosse paire de lunettes qui renvoie immédiatement à Buddy Holly. On est confronté au même problème qu’avec Buddy à l’époque où paraissaient ses disques : un mal fou à s’habituer à cette esthétique du binoclard, mais un curieux mélange d’ingénuité et de talent finissait par le rendre indispensable. Il devenait aussi précieux qu’Elvis ou Jerry Lee, alors qu’il n’avait absolument aucune chance de plaire aux filles, ce qui en matière de pionneering, était quand même le truc de base. John Paul Keith passe par les mêmes fourches caudines. Si on le juge sur son physique, c’est cuit aux patates. Mais si on l’écoute et, mieux encore, si on le voit jouer, il balaye tous les a-priori. JPK rocks it up ! Il joue son rôle d’ambassadeur du Memphis Sound à merveille.

C’est exactement du même niveau que le fabuleux set du grand Harlan T. Bobo qui eut lieu au même endroit voici quelques années. Eh oui, ces Memphis guys ont le petit quelque chose en plus. Robert Gordon dit que le Memphis beat est dans l’air de la ville. Dickinson dira que c’est dans les gens - We’re a bunch of rednecks and field hands playing unpopular music - Ce n’est quand même pas un hasard si deux des plus grands écrivains rock d’Amérique (Dickinson & Gordon) sont de vieux Memphis guys. D’ailleurs JPK dit avoir failli travailler avec Dickinson : le projet s’appelait Snakes Eyes et comprenait des gens de Regning Sound - But nothing came out of it.

John Paul Keith fait donc partie de la brillante scène underground de Memphis. En 2009, il est lead guitar sur The Disco Outlaw de Jack-O & the Tennessee Tearjerkers. On ne saurait concevoir une formation plus légendaire que ces Tearjerkers rassemblés par Jack Yarber. Il attaque son Disco Outlaw avec «Ditch Road», un fantastique cut de pop rock du Tennessee. Jack Yarber est un auteur classique qui sait monter des coups fumants. Voilà un cut imparable, éclairé par le jeu de John Paul Keith et soutenu par la belle bassline d’Harlan T. Bobo. Tous les morceaux de cet album sont fouillés, chargés de son, bien construits. On savoure la succulence de l’effarance à l’écoute d’un «Against The Wall» qui sonne comme un classique hanté par des vieux relents de «Drop Out Boogie». «Make Your Mind Up» sonne comme un hit pop planétaire. Voilà de quoi Jack Yarber se montre capable. C’est digne des meilleurs jukes et troussé à la rude. Il prend ensuite «Sweet Thang» à l’hypno de Memphis, et ça trépide, avec une grâce infernale. Quelle énergie et quelle puissance dévastatrice ! En B, John Paul Keith embarque «Scratchy» dans la clameur d’un solo incendiaire. Ils nous explosent ce vieux classique des sixties. Et ça va se terminer avec «Stop Stalling» bien soutenu à l’orgue, suivi d’un nouvel hymne pop, «Walk Of Shame». Jack Yarber n’enregistre que des disques condamnés à l’île déserte.

On retrouve John Paul Keith sur un autre album de Jack Yarber, l’excellent Rat City paru en 2011 sur Fat Possum. C’est pas compliqué, on y trouve deux hits, à commencer par celui qui donne son titre à l’album, qui est lancé comme une locomotive et Jack-O se montre une fois de plus imparable et lumineux. Quand on voyait ce mec traîner à l’espace B le jour du concert des Cool Jerks, on n’était pas loin de penser qu’il avait au pire une allure de rock star et au mieux le charisme d’un messie. John Paul Keith joue lead dans «Mass Confusion», monté sur un beau beat funky. Ça pulse comme au temps de l’âge d’or du swamp funk. L’autre hit du disque c’est bien sûr «Kidnapper», sur lequel JPK joue aussi : cut doté d’un fort parfum de country rock et finement nappé d’orgue. On y retrouve tout l’allant du rock du Tennessee.

John Paul Keith apporte régulièrement sa modeste contribution au Memphis Sound en ficelant de bons albums. Paru en 2008, Spills And Thrills s’impose par un son sec. On sent le rocker accompli, rompu à toutes les tâches. Il joue tout son fourbi à l’emporte-pièce, avec une authentique intensité. Tout est ultra joué, très américain. Memphis Soul typecast. Avec «Cookie Bones», il propose un violent instro d’interaction chauffé au shuffle d’orgue. Ça ne vous rappelle rien ? Mais les MGs, bien sûr ! Nous voilà dans les rues de la ville, à l’âge d’or. Bel hommage aux racines du Memphis Sound. S’ensuit un «Let’s Get Gone» tapé à la folie rockab, Memphis style, here we go ! Affolant ! JPK peut se montrer affoling. Le buisson Ardent n’a aucun secret pour lui. On voit bien qu’il tente de recréer la folie du rumble de 56. Il sort le Telecaster Sound le plus âpre qui soit. Il joue au surplus de guitares. Et voilà qu’avec «If I Were You», il tape un coup de Jarnac à la Tearjerkers. C’est le hit du disk. Absolute beginner ! Il trousse ça serré au beat avec des chœurs de rêve et une énergie power pop. Ça sent bon le Yarber. JPK termine son humble album de rumble avec une petite montée de fièvre qui s’intitule «Doin’ The Devil’s Work», typique des clubs de Memphis avec tout le bazar de la Samaritaine.

L’impétueux JPK récidive avec un Memphis Circa 3 AM auréolé de légende, puisqu’enregistré par Roland Jane. On a donc du pur electrifying Memphis Sound, classique et tendu, sec et net et sans bavure. On va mettre un peu de temps à rentrer dans l’album, car JPK multiplie les incartades en allant vers la country ou le balladif romantico. On a même parfois l’impression qu’il s’enterre dans la tradition. C’est un cœur tendre, mais comme dirait Blueberry, il vaut mieux avoir le cœur tendre que le pied tendre, surtout lorsqu’on est poursuivi par une horde de Mescaleros. Et soudain, on se réveille avec «New Years Eve», un cut qui sonne tout bêtement comme un hit. JPK est capable de petits miracles. Ce genre de révélation efface pendant quelques minutes le spectre des soucis quotidiens. Oui, elle surprend d’autant qu’elle est totalement imprévisible. Notre fringant binoclard repasse en mode hit galatic avec «If You Catch Me Staring». Cette nouvelle ouverture de pop a de quoi édifier les édifices. Il joue bien son rock à l’enfilade et maintient l’éclat d’un son Télé très convaincu d’avance.

On sent encore une très nette évolution avec son dernier album, Heart Shaped Shadow, paru l’an passé sur un label de Little Rock, Arkansas, nommé Last Chance Records. On y trouve pas moins de quatre hits, à commencer par l’excellent «Something So Wrong» d’ouverture de bal d’A. Pur joyau de Southern Soul, généreusement cuivré et monté sur un beat rondement mené. Good time music à tous les étages en montant chez Kate. L’incroyable tonus du cut vaut pour modèle. Avec «Ain’t No Denyin’», il nous plonge dans un groove de jazz. C’est monté sur un shuffle d’orgue superbe et JPK vient croiser son solo avec le shuffle. Musicalité superbe, fantastique allure. En B, il revient au slow groove avec «All I Want Is All Of You», il chante ça à l’étonnée, avec une voix chargée d’un certain mystère. Ce mec dispose d’un charme vocal indéniable et un solo de sax couvre ses arrières. Il tape «Throw It On Me Baby» au beat de rockab. Joli clin d’œil à la tradition. Il sait swinguer ce type de beat, pas de problème. JPK est un rocker polyvalent, il peut aller partout et taper dans tous les styles avec un égal bonheur. Jamais passe-partout ni m’as-tu-vu. Il termine l’album avec «Pink Sunsets», un nouveau groove de jazz, délicat et colorié. Oh, il faut l’entendre passer un solo de bluegrass en escalier dans «Leave Them Girls Alone». JPK devait être un guerrier apache dans une vie antérieure, car il a plusieurs cordes à son arc.

D’ailleurs, ça n’étonnera personne, JPK est homme à brasser les side projects. En voici un bel exemplaire, the Motel Mirrors, dans lequel on retrouve une certaine Amy LaVere. Comme par hasard, JPK proposait l’album In The Meantime au mersh, après le concert. Sachez bien que cet enfoiré vend un disk sans dire que c’est de la dynamite. Résultat, on rentre à la maison, on écoute ça et paf, on tombe de sa chaise. Un cut comme «I Wouldn’t Dream Of It» saute littéralement à la gueule. Le power du beat se révèle dévastateur. C’est un étonnant mélange de country flavor et de power rock. JPK chante au suave sur le pire beat rockab qu’on ait vu à Memphis depuis le temps des cerises. Par contre, attention aux cuts que chante Amy LaVere : elle sort une voix nubile qui peut vite agacer. «Things I Learned» flirte avec la délinquance juvénile, c’est un hit, de toute évidence, et même un hit effarant, mais quand elle revient plus loin avec «Dead Of Winter Blues», elle fait du Vanessa Paradis à la mormoille et ça donne un mélange extrêmement dérangeant de country et de délinquance juvénile larvaire. Par contre JPK rend deux fabuleux hommages à Buddy Holly, avec «Paper Doll» - Ain’t gonna be your paper doll at all - et «Remember When You Gave A Damn», pur Fort Worth Sound, merveilleuse cavalcade en hommage au génie de Buddy Holly. C’est criant de véracité instinctive. JPK prend «Do With Me What You Want» de très haut, avec des accords de Chickah Chuck. Il déroule au Memphis Beat, on sent le poids de la légende dans le son - Please please don’t be so cool - What a maîtrise !

The V-Roys ? Oh yeah, JPK est à l’origine du projet, mais il n’apparaît sur aucun de ces trois albums qui valent le détour. Oui et même largement le détour. Ces quatre Memphis rockers sont affreusement doués. Avec Just Add Ice, ils proposent une belle éclate de power-rock de Knoxville, très proche dans l’esprit de ce que font les mighty Drive-By Truckers. Notez que Steve Earle produit ce premier album des V-Roys. On vendrait son père et sa mère pour un cut comme «Sooner Or Later», solide slab de pop-rock soutenu aux éclats de guitares et chanté à deux voix. Leur «Wind Down» est fusillé dans l’élan, c’est admirablement racé. Avec «Cry», ils deviennent les rois de la cavalcade. On les sent gonflés d’énergie, comme des bites printanières. C’est très beau à voir. Ils passent au balladif classique avec «Kick Me Around», et un killer solo vient chasser les nuages. Ces mecs savent trancher un nœud gordien.

Un deuxième album intitulé All About Town paraît en 1998. Il s’y niche deux Beautiful Songs, «Arianne» et «Sorry Sue». Excellent «Arianne», chanté aux sous-voix dans les renvois et Scott Miller laisse sa voix fuiter sur les retours. Ils recréent l’événement plus loin avec «Sorry Sue». Scott Miller entre dans le lard du cut avec tout l’impact de la cruauté - Sorry Sue/ I’m not in love with you - Il sait gérer son charme et créer les conditions du pouvoir. Et voilà une autre merveille : «Strange». Ces mecs balancent du son et des idées de son et ça continue avec «Hold On To Me». Scott Miller prend les choses en main et c’est bête à dire, mais il a plus de présence que JPK. Comme ce mec est brillant, du coup l’album prend du relief. En fait, les V-Roys se situent à la croisée des chemins, entre rock et country. Parfois la country prévaut et les cuts nous échappent.

Leur troisième album est un album live, le bien nommé Are You Through Yet ? On y retrouve l’excellent «Wind Down» du premier album. C’est explosif, joué à la bassline inversée. On entend cette bassline remonter le courant du son comme un saumon d’Écosse. Autre merveille : «Out Of This World», heavy balladif de Loundon Wainwright chanté à pleine gueule, pur jus d’Americana. Les deux guitares semblent littéralement resplendir dans ce bouquet démentoïde d’Americana parsonnienne. Ils jouent dans l’œil du typhon. Ils font aussi une reprise du fameux «There She Goes» des La’s. Quel courage ! Ils y tapent un magnifique brouet d’arpèges. Du coup l’album prend un sacré relief. En fait on se sait jamais qui de Mic Harrison ou de Scott Miller chante, mais ce n’est pas grave, car comme chez les Drive-By Truckers, les deux sont également doués. Avec «I Want My Money», ils proposent un vieux boogie infesté de requins. On les sent très motivés à nager vite. Et voilà «Window Song», heavy rock co-écrit avec Steve Earle. Encore une énormité lumineuse jouée aux splendeurs guitaristiques. Quelle ampleur ! La version live est mille fois supérieure à la version studio, car les guitares scintillent dans l’incendie du crépuscule. Ils repartent de plus belle avec «Guess I Know I’m Right», un folk-rock solide. On suivrait ces mecs jusqu’en enfer, ils développent les meilleures dynamiques de folk-rock qu’on ait vu ici bas. On assiste à de fabuleux duels de guitares acérées. Ils sur-jouent à la vie à la mort. On retrouve aussi «Sooner Or Later» bien cogné du Cognac-Jay et allumé par des incursions à la Johnny Thunders. Ces mecs ont le diable au corps, voilà pourquoi cet album est bon. Et même excellent, bien rocké du Rocamadour. Ils jouent comme des dieux et ourdissent des complots finaux flamboyants. Ils reprennent aussi le «IOU» de Paul Westerberg. Admirable choix, les accords rock’n’roll roulent dans les collines et on voit la bassline cavaler dans la nature, comme une folle échappée d’un couvent.

Signé : Cazengler, Jean Pauv Kon

John Paul Keith. Le Trois Pièces. Rouen (76). 26 mars 2019

Jack-O & the Tennessee Tearjerkers. The Disco Outlaw. Goner Records 2009

Jack Oblivian. Rat City. Big Legal Mess Records 2011

John Paul Keith & The One Four Fives. Spills And Thrills. Big Legal Mess Records 2008

John Paul Keith. Memphis Circa 3 AM. Big Legal Mess Records 2013

John Paul Keith. Heart Shaped Shadow. Last Chance Records 2018

Motel Mirrors. In The Meantime. Last Chance Records 2017

V-Roys. Just Add Ice. E-Squared 1996

V-Roys. All About Town. E-Squared 1998

V-Roys. Are You Through Yet ? Live. E-Squared 1998

Walking with Wilkins

L’arme secrète du bon Révérend John Wilkins n’est pas celle qu’on croit : sa foi en Dieu tout puissant ? Sa technique de picking ? Son physique de vieux black bien conservé ? Son autorité eucharistique ? Non, même s’il est un mélange de tout ça. Son arme secrète, ce sont ses trois filles qui chantent le gospel sur scène avec lui, alignées en rang d’oignon. Et elles shootent le gospel batch plus qu’elles ne le chantent. Encore une fois, il y plus d’énergie primitive dans le gospel batch que n’en peut rêver ta philosophie, Horatio.

Bon, quand il arrive sur scène avec son stetson et son sourire de beau black bien conservé, on ne se méfie pas. Il attaque avec un «Trouble» bien rythmé et les filles commencent à foutre le souk dans la médina. La plus petite est aussi la plus grosse. Disons qu’elle gère mal un problème de poids, mais c’est elle la shouteuse du groupe. Le Révérend et ses trois filles sont accompagnés par trois blancs qui trimbalent des allures de vétérans de toutes les guerres et qui restent en retrait. Et quand le bon Révérend attrape sa guitare pour jouer «You Got To Move», alors on réalise qu’il n’est pas né de la dernière pluie. Il joue avec une technique de battement en picking qui en dit long sur ses antécédents. Eh oui, Big Legal Mess nous rappelle qu’il a accompagné O.V. Wright et qu’il recevait dans son église, Hunter’s Chapel Church, des éminences comme Mississippi Fred McDowell, Otha Turner et Napoleon Strickland. Nous sommes dans le North Mississippi Hill Country, parmi les gens du Tate county. Jim Dickinson : «Le comté de Tate commence aux abords de Senatobia. Vous allez rouler sur des routes à moitié goudronnées et vous allez entrer dans le territoire d’Otha Turner, père spirituel du hill country blues. Quand Lomax est venu dans le Sud pour archiver la musique les vieux bluesmen, Otha et Fred McDowell étaient voisins. Ces artistes sont restés trop longtemps confinés dans les archives du folklore officiel universitaire.»

Sur scène, ça shake de plus belle avec «God Is Able» puis «Jesus Will Fix It». Tout l’art du gospel consiste à faire tanguer une église avec un minimum de moyens et un maximum de feu sacré. Le set du bon Révérend John Wilkins et de ses trois filles rocke plus la kasbah que dix groupes de garage réunis. On le dit à chaque fois, mais c’est vrai. Ces gens-là font appel à ce qui constitue la racine même du rock, le rythme et ce que certains appelaient autrefois le feu de Dieu, c’est-à-dire une énergie primitive qui n’appartient qu’aux Africains. Un James Brown blanc ? C’est inconcevable. Un Révérend John Wilkins blanc est encore plus inconcevable. Le beat appartient définitivement aux blacks. Ces trois filles qui dansent sur un beat du Gospel batch, c’est sans doute le plus beau spectacle qu’on ait pu voir depuis le temps de Vandellas, ou plus récemment, les Como Mamas. Elles dansent en rythme d’un pied sur l’autre, font des petits gestes avec les bras, et shootent le bamalama du Seigneur tout puissant qui du coup devient un héros rock’n’roll bien plus infernal que ce pauvre diable cornu qu’on laisse aux Stones. Mieux vaut aller rocker aux pieds de l’autel de God almighty dans une église en bois que d’aller à Longchamp voir des Stones fanés jouer «Sympathy For The Devil» et finir de perdre toute leur crédibilité. On ne joue pas avec le diable, par contre on peut jouer avec God. God adore ça, il est même le premier à danser. On comprend ça dans l’instant, dans l’éclair d’un instant, lorsque la petite grosse perd le contrôle d’elle-même et jette une serviette dans la foule, alors qu’elle shoote ses chœurs à s’en faire péter les ovaires. Wow, elle ramène tout Aretha, tout le jus sacré du raw gospel, toute la magie explosive d’un monde qu’on connaît très mal.

Dans sa deuxième bio d’Aretha, David Ritz rappelle que l’univers du gospel, au temps où officiait le pasteur Franklin, était un fabuleux baisodrome. La foi et le sexe ont toujours fait bon ménage. Les femmes tombaient comme des mouches sous le charme du pasteur Franklin, père d’Aretha. Pasteur et homme à femmes. Fantastique dragueur. Il faut situer ça dans les années quarante et cinquante. Il existait un véritable circuit du gospel et un business florissant. Les prêcheurs de gospel les plus célèbres tournaient dans toute l’Amérique et rassemblaient dans les églises des milliers et des milliers de fidèles. On sait pour l’avoir vu dans certains docus que la messe pouvait tourner à l’hystérie collective. Certains pasteurs jouent sur des guitares électriques. Tout le monde danse, sans exception. Mais Ritz ajoute qu’après le prêche tout le monde baisait sous le tabernacle. Tout le monde, les jeunes comme les vieux ! C’est là qu’Aretha s’est mise à aimer les hommes. Johnny Guitar Watson dit d’elle qu’elle rôdait dans les fêtes, affamée de queue. Elle a douze ans quand elle est enceinte de Clarence. Deux ans après, elle met au monde Edward. Puis elle épouse Ted White, qui est un mac. Aretha est du cul, mais elle ne veut pas qu’on le dise. Comme toutes les bigotes qui ont le feu au cul, elle tente de protéger sa réputation. C’est la raison pour laquelle il existe deux bio d’Aretha avec David Ritz, celle d’Aretha et celle de Ritz, où tout est dit, surtout ce qui ne doit pas être dit. Et ça renforce le prestige sulfureux de cette femme qui sur scène devient une reine. Une vraie reine de droit divin. Un volcan à deux pattes. Et Aretha n’en finit pas de rappeler que toute la Soul vient directement du gospel.

Le bon Révérend fait un petit break, le temps de rappeler que son père Robert Wilkins a composé «Prodigal Son» et il profite de l’occasion pour rappeler aussi que les Rolling Stones ont rendu cette chanson célèbre. Il joue son Son seul, assis sur un tabouret, accompagné par le tap tap du batteur. Fantastique guitariste, il descend son thème à deux doigts glissants et pince des cordes du pouce et de l’intérieur des doigts ramenés en crochet. Il joue en accord ouvert, ce que les Anglais appellent l’open D et sort un son de rêve sur sa guitare, un son très pur de country-blues. Il enchaîne avec un «Walk With Me» joué seul. L’interlude mirobolant s’achève avec le retour des filles qui viennent donner l’assaut final.

Ah tu voulais voir Venise et tu vois «Wade In The Water», classique indestructible porté par toute la foi du pâté de foie. Ah tu voulais voir Vesoul et t’as pas vu Vierzon parce que t’as vu «Storm And Rain», eh oui, le bon Révérend demande à un public qui ne comprend pas l’Anglais s’il connaît les storms, et c’est sa femme, installée dans le coin sous l’enceinte qui fait Yeahhhh, d’ailleurs elle n’en finit pas de faire yeahhhh tout au long du set, comme à la Chapel Church, oui car le gospel est avant toute chose un art inter-actif, le pasteur dit un truc, et les gens font yeahhhh, mais on nous demandait fermer nos gueules à la messe, alors les petits blancs dégénérés ne savent pas faire yeahhhh. Bon c’est pas grave, le Révérend et ses trois filles continuent de rocker la salle qui se met à tanguer comme le baleinier du capitaine Achab sous les coup de boutoir de Moby Dick, et bim et bam, prend ça dans le foie, le gut d’undergut d’un «Get Right Chuch» à faire tomber la flèche en bronze d’une cathédrale, celle de ton choix.

L’album du bon Révérend est sorti en 2010 sur le big label Big Legal Mess, filiale honorifique de Fat Possum qui vénèrent les amateurs de blues primitif. You Can’t Hurry God vaut le détour pour au moins deux raisons : Jésus et «You Got To Move». On retrouve Jésus dans «Jesus Will Fix It». Le bon Révérend envoie son gospel rocker le Memphis Sound. Admirable. Il tape dans le brother de Yes sir et ça vire au all nite long. On n’avait encore jamais entendu gospel batch aussi insistant. Avec «You Got To Move», il tape dans le heavy blues rock. Le bon révérend est un caméléon, il tape ici dans la fantastique exaction parabolique, il drive le blues rock à coups de She got to move. Il tape plus loin son «Thank You Sir» au deep rootsy blues. Il sait aussi le jouer, il bouffe à tous les râteliers et c’est bien, de la part d’un mec comme lui. «On The Battlefield» est presque joyeux. C’est du gros gospel d’orgue et d’église en fête, alors on en profite. On l’admire tant et plus, oh my lord. C’est la fête à l’église du village. Dommage qu’on n’ait pas ça en France. Il faut aussi écouter attentivement le morceau titre d’ouverture de bal, car on y note une fabuleuse présence de can’t hurry. Il raconte son histoire, avec sa mama who told me when I was young. C’est de l’excellent gospel blues. On retrouve cette présence dans «Sinner’s Prayer». On n’a pas idée, tant qu’on a pas écouté ça. C’est extrêmement joué. On a là une sorte de Soul rock qui colle bien au temps présent. On retrouve aussi le fameux «Prodigal Son» : il passe au country shuffle d’église, c’est tellement rootsy qu’on s’en émeut profondément. Le bon Révérend remonte le courant comme un saumon du Mississippi. Quel fabuleux take de country blues ! Trop expert pour être honnête. C’est d’un niveau beaucoup trop élevé. Dans «I Want You To Help Me», des femmes lui viennent en aide. Ce qui frappe le plus dans ce genre de cut, c’est bien sûr l’incroyable énergie du son prodigue, my Prodigal Son.

Signé : Cazengler, Irrévérend

Reverend John Wilkins. Le 106. Rouen (76). 5 avril 2019

Reverend John Wilkins. You Can’t Hurry God. Big Legal Mess Records 2010

CHUCK BERRY

JON BREWER

( 2019 )

Diffusé sur Arte, mais ceux qui comme moi ne possèdent pas cette boîte à décérébration populaire chez eux peuvent le visionner en replay du 04 / 04 / 2019 au 03 / 07 / 2019. A voir, certes ce n'est pas fantastique, depuis A Film About Jimi Hendrix en 1973, c'est toujours la même formule, un montage d'interviews de proches et d'artistes mêlés à des documents d'époque et d'extraits de films. J'ai l'air de critiquer mais je serais dans l'incapacité d'imaginer plus original. Laura Brewer la scénariste a toutefois eu l'idée de mettre en scène quelques épisodes de la vie de la vie de Chuck sous forme de clips phanstasmatiques qui clignent de l'œil vers l'esthétique de la BD, à mon avis pas vraiment convaincant.

Oui, mais c'est Chuck Berry, alors on s'en fout, on en prend plein les mirettes pour pas un sou, on regarde, on écoute, et on se tait. Chuck, c'est sacré, Chuck Berry in London mon premier album rock fut mon cadeau de Noël en 1965, c'était arriver dix ans après la sortie de Maybelline, mais à l'époque en France on n'était pas des milliers à suivre... Deux ans plus tard il y avait eu le Golden Hits avec sa pochette désastreuse mais au dos ces notes qui nous ouvraient tant de perspectives passionnantes avec ces références de matos et d'amplis qui vous tournaient la tête. L'on découvrait que le rock reposait sur toute une science sonologique qui nous laissait rêveurs. Mais je m'égare.

Jon Brewer retrace la carrière de Chuck, dans l'ordre chronologique mais il évite une dispersion fragmentaire en s'attachant à quelques idées forces, à trois thèmes centraux qui reviennent régulièrement.

Chuck Berry, l'inventeur du rock'n'roll. Certes il vient du blues mais il fut le premier à jouer plus fort et plus rapide que tous les autres. Possédait de longs doigts qui lui permettaient de courir le long du manche avec une facilité déconcertante. L'avait aussi une autre particularité, celle d'inclure dans le ploum-ploum-blues habituel des plans country. Métaphoriquement l'on peut dire qu'il a eu cette intuition géniale de remplacer les trémolos déclinants de la blue-note par l'attaque incisive de ce ces white-notes stridentes, ces espèces de jappements de chien, par lesquels les petits blancs arrachaient leur morceaux. Lui Chuck, l'attendait un peu pour les faire apparaître, ne vous les sortait que lorsque l'anatole bluesy se cassait la gueule, au moment où le cercueil bascule dans la fosse, vous fichait dans la moelle épinière trois cris de coq d'une stridence ravageuse à vous réveiller le mort qui se levait illico et se transformait en zombie fou pour se lancer dans une sarabande effrénée. C'était cela le secret du rock'n'roll, ne jamais laisser retomber le soufflet, un coup de barre et c'est reparti pour une giboulée de Mars, dieu de la guerre et du chaos.

Chuck Berry un guitariste fabuleux. Qui chantait aussi. N'avait pas une voix extraordinaire. Un peu trop nasillarde à mon humble avis. Mais par contre il savait s'en servir à merveille. Le premier imbécile est capable de l'ouvrir et de chanter plus ou moins bien, mais dans le rock'n'roll, chanter n'est pas jouer. Tout se passe dans l'inflexion. Le blues module, le rock modélise, si vous dites Baby I love you so, faut que vous donniez l'impression que vous êtes en train d'interpréter le rôle d'un type qui dit Baby I love you so, c'est ce léger décalage, cette espèce d'innocence assumée d'une rouerie confirmée qui fait tout le charme du phrasé rock. L'irocknie est le secret du chant rock'n'roll.

L'avait une autre corde vocale, le Chuck, composait ses paroles, l'a été le premier – bien avant Dylan – à avoir reçu une prestigieuse récompense littéraire pour ses lyrics – n'empruntait pas le texte à autrui, donnait sa propre vision du monde, n'avait pas besoin de s'approprier le contenu, c'était lui tout craché, décrivait les boys et les girls tels qu'il les voyait et les comprenait. Lorsqu'il écrivait il ne mâchouillait pas ses mots, quand il les chantait il les articulait divinement, vous racontait sa petite histoire, un conte acidulé pour grands enfants. L'était un fan de Bing Crosby mais l'avait adopté une méthode similaire à celle de Sinatra, concevoir l'interprétation d'un morceau comme une scène de film, un scénario qui retient votre attention et vous tient en haleine jusqu'au dénouement. Un poète.

Beaucoup d'atouts dans son jeu. Ajoutez à cela qu'il avait un sourire délicieusement craquant et que sa musique invitait à la danse. Vous filait la danse de sainte-guytare au premier accord. Personne n'y résistait, ni les blancs, ni les noirs. Et cette musique du diable vous invitait à franchir le fil rouge de la transgression. C'est dans ces concerts que jeunes blancs et adolescents noirs se mirent à enfreindre une règle intangible : dansèrent ensemble... Une révolution, qui ne plut pas à tout le monde. Berry avait du succès, mais dans le Sud des Etats-Unis qu'un noir gagne trop d'argent n'était pas bien vu. Surtout qu'il eut l'outrecuidance de sortir avec des femmes de couleur blanche. L'on n'était plus au bon vieux temps où l'on pouvait vous brancher un négro au haut d'un arbre en toute tranquillité, l'on usa de stratagèmes bien plus pernicieux. A croire qu'à cette époque aux Etats-Unis, c'était déjà comme en la France d'aujourd'hui, que la police était partout et la justice nulle part, flics et procureurs s'entendirent comme larrons en foire pour lui créer des ennuis, lui firent fermer son parc d'attraction, l'accusèrent de ne pas payer ses impôts, de transporter de la drogue dans son étui de guitare, parvinrent à l'enfermer à plusieurs reprises en prison. Les témoins sont formels, un blanc n'aurait jamais été maltraité de la sorte...

L'on comprendra qu'après de tels traitements le caractère s'aigrisse. Berry se méfia des blancs. Les prit en grippe, que dis-je, en cancer de l'anus avancé. Les tint pour peu de chose : des vaches à lait. Ne fit plus de cadeaux. D'abord les dollars, ensuite la musique. Tous les musiciens blancs qui ont joué avec Berry en gardent de mauvais souvenirs, sans renier le moins du monde leur admiration, repassez-vous sept ou huit fois la séquence de Hail Hail Rock'n'Roll ! dans laquelle Chuck arrête Keith Richards en pleine intro pour lui signifier qu'il faut poser les doigts un peu plus bas, ces éclats de haine rentrée dans les yeux de Keith valent leur pesant d'or, ravale son orgueil et son chapeau, le Keith, fallait-il qu'il respecte le vieux briscard pour passer sur cette humiliation publique...

Du beau monde dans le film, Steve Van Zandt, Gene Simmons, Alice Cooper, Joe Perry, Nils Lofgren; Nile Rodgers, George Thorogood, Joe Bonamassa, Marshall Chess, juste un truc qui me gêne, ces gars-là nous les avons admirés, haïs, dédaignés, font partie peu ou prou, de près ou de loin, de notre story-stelling, mais z'ont pris un sacré coup de vieux. Ce n'est guère rassurant pour nous. Certes un Joe Perry a encore une belle dégaine mais l'Alice Cooper ( que j'estime ) l'est beau comme un paillasson. Enlevez-moi ces miroirs. Mais ce n'est pas le plus grave, z'ont des airs de grand-pères, mais où sont les petits-enfants ! Ne sont rien d'autres que des momies de l'ancien temps, Jon Brewer agit un peu comme cette chaîne de télé américaine qui vous ouvre un sarcophage de l'ancienne Egypte en direct. L'aurait pu chercher quelques jeunes guitaristes qui œuvrent dans le metal par exemple, l'a peut-être eu peur du fossé générationnel, de la coupure transmissive...

Question subsidiaire : Chuck Berry fut-il un rocker ? Réponse musique sans nul doute. L'a fait son job, sûr, mais ne pas confondre Charles avec Chuck. L'homme public s'arrêtait devant la porte de sa maison. Chez lui, n'était plus qu'un époux aimant, qu'un père attentif, sa femme et ses enfants en témoignent avec dignité et émotion. Chuck a eu la force de se préserver, l'a survécu, ne lui manquait qu'une dizaine d'années pour finir centenaire, l'est mort comblé, célébré, révéré, institutionnalisé, un beau parcours, lui manque toutefois un petit grain de folie...

Les rockers regarderont ce film avec plaisir - attention pour les thuriféraires de Presley, le film insiste : Elvis a popularisé le rock, Chuck l'a inventé - en plus vous avez quelques images de Jerry Lou et de Bo Diddley, l'est vrai qu'il nous manque Little Richard. Arrêtons de chercher la petite bête et la grande folle ! Hail ! Hail ! Rock'n'roll !

Damie Chad.

P. S. : pour ceux qui veulent un beau portrait de Chuck Berry la lecture de la chronique de notre Cat Zengler parue dans la livraison 323 du 06 /04 / 2017 s'impose. Pas un must, un devoir éthique.

Chuck chose en son temps

Chuck Berry fait partie des gens qui meurent mais qui ne disparaîtront jamais. Sa musique est partout depuis soixante-cinq ans. Elle est à l’image d’une vie, à la fois trop longue et trop brève. Il fut un temps où on se plaignait de trop l’entendre, l’époque où les Stones jouaient «Carol» et «Little Queenie», mais depuis deux jours, c’est un peu comme s’il nous manquait. Comme si sa longue histoire n’avait duré que le temps d’une chanson.

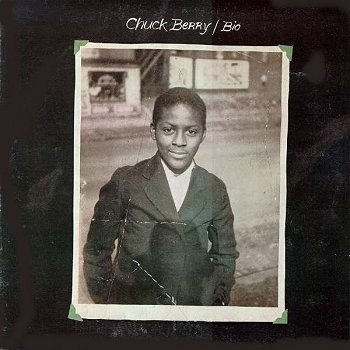

Si tu veux te payer une petite overdose de Chuck, fais-toi offrir à Noël le coffret Bear paru en 2014, Rock And Roll Music/ Any Old Way You Choose It. Bear qui ne fait pas les choses à moitié propose avec ce coffret tout Chuck gravé sur seize rondelles, c’est-à-dire TOUS les cuts enregistrés entre 1954 et 1979, et du live à la pelle, environ quatre-vingt titres regroupés sur les quatre dernières rondelles. Tout ça s’écoute avec autant de plaisir que les albums originaux sur Chess, mais attention, ce sont les deux livres emboîtés dans le coffret qui vont t’envoyer directement au tapis. À commencer par le Harry Davis Photos book. Un nommé Bill Greensmith est allé fouiner dans le grenier d’Harry Davis, un cousin photographe de Chuck. On a là quatre-vingt dix pages d’images fan-tas-tiques, celles du Chuck d’avant Chess, déjà prodigieusement photogénique. L’une des images les plus connues est celle d’un Chuck engoncé dans un costard blanc mal taillé et grattant une belle pelle noire. Il sourit comme un ange de miséricorde, la bouche surlignée d’une moustache taillée à la cordelette. On ne trouve pas moins de sept poses de cette image, dont une agenouillée. Ce qui frappe le plus sur ces images magiques, c’est la taille des mains de Chuck. C’est là qu’un parallèle avec Jimi Hendrix s’interpose : les deux hommes avaient énormément de choses en commun, hormis la taille des mains : ils avaient tous les deux du sang indien dans les veines, un appétit sexuel démesuré et l’équipement qui leur permettait de l’assouvir, et le génie qui leur permit à deux époques différentes de façonner le rock à leur image. On tombe aussi dans le Harry Davis Photos book sur des images romantiques de Chuck avec des belles poules noires. En 1948, Chuck n’a que 22 ans et il est aux noirs ce qu’Elvis fut aux blancs à la même époque : une perfection à deux pattes. On tombe à la page suivante sur sa photo de mariage avec Themetta, qui doit elle aussi avoir du sang indien dans les veines, tellement l’aspect sauvage de sa beauté fascine. Harry Davis shoota aussi pas mal d’images dans les clubs de Saint-Louis où se produisait son cousin Chuck. On le voit gratter une Les Paul noire au Cosmopolitan Club en 1954. Et devant lui dansent des couples de blacks. On se dit : Oh les veinards ! Le cousin Harry en profita aussi pour shooter Johnnie Johnson assis devant son piano et le batteur Ebby Hardy fouettant le beat avec ses balais. Ce book fatidique se termine avec quelques images en couleurs. Chuck pose avec sa Gibson crème et tortille un peu les pattes : image après image, il crée sa légende. Ses chansons lui serviront de bande son.

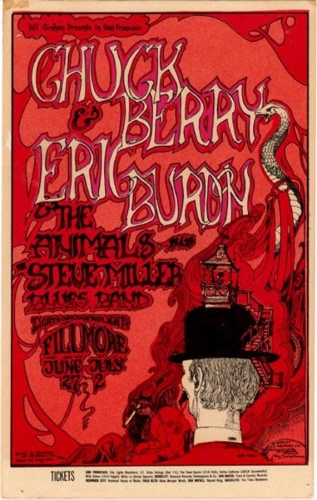

L’autre livre donne le vertige, car il résume en images toute l’histoire de Chuck Berry. On a beau se dire qu’on connaît tout ça par cœur, depuis Disco-Revue et tous ces canards qu’on a eu dans les pattes, cette imagerie frénétique impressionne de plus belle. Toutes ces images sont graphiquement parfaites. Quelle que fut l’époque, Chuck Berry s’est toujours débrouillé pour rester un pur rock’n’roll animal. Il a toujours su se donner les moyens de sa légende. Certains personnages ont cette faculté de pouvoir rester conformes à l’image qu’on se fait d’eux. Dylan et Lemmy illustrent eux aussi ce principe de longévité vampirique. D’ailleurs, quand on ouvre ce deuxième volume, on tombe dès la page 4 sur Chuck le vampire ! Il ne prend même pas la peine de dissimuler ses deux crocs. Et le phénomène tourbillonnaire se reproduit : année après année, Chuck pose guitare en main avec la même élégance, le même filiformisme congénital, le visage toujours expressif d’un showman vétéran de toutes les guerres, et puis il multiplie les figures de styles, le duck-walk en costume blanc et le grand écart en pantalon rouge. Photos extraordinaires que celles d’un Chuck en béret au Star Club de Hambourg en 1964, puis les images incroyables de la tournée américaine de 1964 avec les Animals, puis on passe en 1967 avec des images de plus en plus acrobatiques shootées à Manchester, et même quand il commence à se laisser pousser les cheveux en 1972, il incarne le rock’n’roll mieux que quiconque sur cette planète. Il a ce côté gyspsy qu’avait Jimi Hendrix en débarquant à Londres. Souvenez-vous : subjugués par son apparition, les journalistes anglais crurent que Jimi sortait des bois de Bornéo.

Tous les fans de Chuck Berry entassent des tonnes de souvenirs de concert. Celui qui fut sans doute le plus spectaculaire fut le fameux concert-émeute de la Fête de l’Huma en 1973. Chuck arriva sur scène en pantalon rouge avec sa Gibson ES355 rouge et quelques heures de retard. La section rythmique d’Osibisa l’accompagnait. Tout se passa bien pendant un cut, puis un barbu en Stetson et lunettes noires débarqua sur scène pour dégager le batteur black et prendre sa place. La rumeur courut aussitôt : c’est Jerry Lee ! Et au lieu d’accompagner son vieux rival nègre, Jerry Lee lança ses baguettes en l’air et ruina brutalement le set de Chuck qui posa sa guitare pour quitter la scène. C’est là que la fête bascula dans le chaos. On vit un ciel noir de projectiles et un gang de bikers chargea la foule en brandissant des armes blanches. Panique générale ! Sauve qui peut les rats ! Les gens se levèrent par vagues. Même pas le temps de ramasser les sacs ! On marchait sur ceux qui n’étaient plus en état de se lever. Quelle rigolade ! On ne remerciera jamais assez Jerry Lee d’avoir créé un si beau chaos.

D’autres rendez-vous encore, comme ce concert fantastique de Chuck aux Banlieues Bleues à Saint-Denis et ce poto qui n’en finissait plus de glousser : «Gad’ le saucisson !». Chuck portait un pantalon rouge très moulant et on voyait bien qu’il était monté comme un âne. Un Marseillais dirait que sa bite descendait jusqu’au genou. Mais ce qui frappait le plus, c’était sa carrure. On comprenait mieux comment il avait réussi à sortir indemne des taules des blancs : Chuck Berry est bâti comme un géant. C’est ce que Steve Jones appelle la «structure osseuse», et il insiste beaucoup là-dessus dans Lonely Boy, son recueil de souvenirs.

Alors justement, Steve Jones n’arrive pas là par hasard. Chuck et lui ont quelque chose en commun, un goût prononcé pour la délinquance et le sexe. Comment pourrait-on imaginer les Sex Pistols ou Chuck Berry sans sexe et sans une petite pointe de délinquance ? L’ado Chuck et l’ado Steve débutent leurs carrières d’obsédés sexuels très tôt. Ça titille d’autant plus Chuck que son cousin Harry Davis shoote déjà des pin-ups et arrondit ses fins de mois avec des photos porno. Quand Chuck commence à tripoter les petites gonzesses du voisinage, son père l’apprend et lui colle une belle rouste. L’erreur à ne pas faire ! Alors l’ado entre en rébellion et décide de fuguer avec ses copains Lawrence Hutchinson et James Williams. Ils se carapatent tous les trois à bord d’une vieille Oldsmobile. Direction la Californie. Ils font cinquante bornes et s’arrêtent pour casser une croûte dans un patelin nommé Wentzville (là où Chuck installera plus tard son fameux Berry Park). Comme ils sont noirs, le porc blanc du restau leur dit d’aller chercher leur bouffe derrière, à la fenêtre de la cuisine. En 1944, les noirs n’ont pas le droit d’entrer dans les gastos des blancs. C’est là que l’ado Chuck fait la connaissance de Jim Crow, le fantôme ségrégationniste qui plane sur tout le Deep South. Quand ils arrivent à Kansas City, ils n’ont plus un flèche en poche. Alors Chuck sort son calibre 22 et ils braquent des commerçants. Envoie l’oseille, whitey ! En l’espace de cinq jours, ils en braquent trois, dont un coiffeur. Ça tourne au sac d’embrouilles, aussi décident-ils de rentrer à Saint-Louis. Hélas, la vieille Oldsmobile tombe en carafe à mi-chemin, juste à la sortie de Columbia. Ils font signe aux bagnoles qui passent. Un mec s’arrête. Plutôt que de lui demander gentiment son aide, cette crapule de Chuck lui met son calibre 22 sous le nez et lui dit de calter vite fait. Ils repartent en poussant l’Oldsmobile jusqu’à ce qu’un flic suspicieux les voie passer et les poire. Ils se retrouvent tous les trois au Boone County jail et un juge leur en colle pour dix piges dans la barbe. On est dans le Missouri et à cette époque, on mène la vie dure aux nègres qui sortent du droit chemin, aux antisociaux comme Chuck qui chient sur la règle d’or, le fameux ferme-ta-gueule-et-travaille-pour-le-patron-blanc. Chuck va tirer trois piges à Algoa.

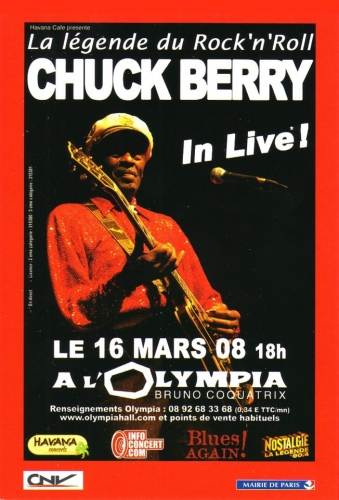

Quand on le vit arriver sur scène à l’Olympia en 2005, on n’en revenait pas ! Cet homme de quatre-vingt ans déboulait sur scène en rigolant, vêtu d’une chemise bleue pailletée d’or. Et pendant plus d’une heure, il allait aligner la plus belle série de golden hits de tous les temps. En fait, ce qui frappait le plus dans son style, c’était l’économie de moyens. Il jouait une sorte de stripped down rock’n’roll, il ramenait tout à l’essentiel qui était la mélodie chant - Roll over Beetho/ ven/ And tell Tchaikov/ ski/ the news - D’ailleurs, il nous fit ce soir-là le coup de la panne, plus de son dans la guitare, alors il prit la basse pour s’accompagner et continua de chanter son cut comme si de rien n’était. Pour éclairer la lanterne du public, il expliqua qu’il jouait avec un émetteur, et que la pile du relais d’antenne était morte. Puis il éclata de rire : «Avant, on avait des câbles, and it never failed !». Et là-dessus, il embraya directement sur «Carol». Tout ceci pour montrer qu’au fond il n’a jamais eu besoin d’orchestre. Son principal instrument est sa voix. Il n’empêche qu’on se régalait quand même de le voir jouer ses plans de swing sur la Gibson rouge. Personne ne jouait de la guitare avec autant d’élégance. Il pliait les genoux et plaquait tranquillement ses accords dissonants sur son manche. The birth of cool ! Et puis ses textes sont tellement bien écrits qu’ils swinguent naturellement. Ça fait trente ans qu’on entend tous les coqs de basse-cour répéter à qui mieux-mieux que Chuck est le plus grand poète américain. Quelle aberration ! Quand on voit ce vieux pépère hilare sur scène, on comprend qu’il a inventé son rock’n’roll sans le faire exprès. Chez Chuck, la moindre phrase est simplement prétexte à rock. Ce concert de l’Olympia en 2005 fut un exemple parmi tant d’autres. Chuck savait doser ses effets et créer de violentes montées en température. On le vit soudain passer aux choses sérieuses avec «Memphis Tennessee», le fameux Long distance information, l’un des cuts les plus mythiques de l’histoire du rock, et là, à cet instant précis, on sut que Chuck régnait sur la terre comme au ciel. Il jouait des accords si épais qu’ils semblaient charrier des grumeaux de distorse. Il envoyait sa purée avec une sorte de bonhomie du delta. Puis il raconta l’histoire du country boy, un nommé Johnny qui savait jouer de la guitare comme on sonne à la porte. Évidemment, ça a l’air con, dit comme ça, mais le truc est là : il suffit simplement de raconter l’histoire d’un mec qui gratte sa guitare pour créer du mythe.

On le vit pour la dernière fois à Paris en 2008 en tête d’affiche au Zénith, après Linda Gail et Jerry Lee. Pas mal pour une vieux pépère de 82 ans. Comme Bobby Bland, il portait une casquette blanche d’officier de marine et son fils beefait le son sur une deuxième guitare. Du coup, le groupe sortait un son fabuleusement heavy, qui déroutait un peu, mais des hits comme «Around & Around» filaient comme des torpilles jusqu’à nos cervelles. Baaam ! On sentit ce soir-là qu’une page d’histoire se tournait. La critique s’empressa de massacrer le concert, histoire de redorer le blason de son incurie. Comment peut-on reprocher à Chuck Berry de jouer quelques plans foireux ?

La meilleure approche de Chuck Berry se trouve sans doute dans le film de Taylor Hackford, l’excellent Hail Hail Rock’n’Roll financé par Universal en 1986 pour le soixantième anniversaire de notre héros. C’est un film à deux facettes, et si on veut voir les deux, il faut se procurer l’édition spéciale du film parue en 2006 : le disk 1 propose la version originale du film et le disk 2 les interviews des principaux protagonistes, dont la productrice Stephanie Bennett et Taylor Hackford. Pour eux, ce tournage fut un épouvantable cauchemar, ce que ne montre pas du tout le film. Stephanie Bennett explique que Chuck Berry profitait de la moindre occasion pour renégocier son contrat. Si on ne lui apportait pas le blé en cash dans une enveloppe, il restait chez lui. Chaque fois, Stephanie Bennett lui demandait : «Combien ?». Et il fixait la somme. Quand ça tombait sur un samedi ou un dimanche et que les banques étaient fermées, elle devait se débrouiller pour trouver du cash. En plein tournage, Chuck prenait aussi des engagements pour jouer ailleurs. Si Taylor lui disait que ce n’était pas prévu et qu’une journée de tournage coûtait une fortune, Chuck lui répondait qu’il ne pouvait pas cracher sur un cachet de 25 000 $. Stephanie Bennett affirme que Chuck Berry est obsédé par le blé. Elle explique qu’il y avait deux concerts prévus au Fox Theater pour la fin du film et Chuck refusait de jouer le deuxième qui n’était pas prévu dans le contrat si on ne lui versait pas un complément. «Combien ?». Elle trouva le cash et lui balança l’enveloppe en pleine gueule. Elle n’en pouvait plus. Alors combien au total ? Le premier jour, Chuck empocha 25 000 $ en cash, et au final, elle estime qu’il aurait empoché 800 000 $. Chuck Berry a eu bien raison d’étriller ces blancs qui de toute façon allaient encore se faire du blé sur son dos, comme ils l’ont fait au temps de Leonard Chess et de tous les autres qui ont suivi. Dans une séquence du film, on voit Chuck discuter avec Bo Diddley et Little Richard. Bo explique qu’au temps de Chess, on leur donnait un demi-cent par disque vendu. Chuck rappelle qu’un disque se vendait 49 cents et il demande : où sont passés les 48 autres cents ? Mais dans la poche de ces porcs blancs, bien sûr ! On tente de faire passer Chuck pour un sale mec dans ces interviews et dans la presse, mais les sales mecs, c’est ni Chuck, ni Bo, ni Little Richard. On se fourre le doigt dans l’œil jusqu’au coude ! Les sales mecs sont tous ces gros porcs blancs qui ont bâti des fortunes sur le dos des nègres, exactement comme à l’âge d’or de l’esclavage et des plantations. Oh les belles demeures de caractère ! Et tous ces pauvres nègres qui ont bossé toute leur vie là-dedans pour des nèfles ? Non mais vous rigolez ou quoi ? Chuck Berry un sale mec ? Chuck, c’est Zorro ! Il leur fait cracher tout leur blé, à ces fils de putes. Il a plus de courage que les autres qui n’osaient pas, ceux de Chicago élevés dans la terreur du patron blanc. Dans le film, on voit Chuck entrer au Fox Theater et raconter qu’il y était venu étant gosse pour y voir un film. Comment l’accueillit la gentille caissière ? Dégage, sale nègre ! Bien sûr, Chuck mettra un point d’honneur à revenir jouer en tête d’affiche dans cette salle où on l’a humilié quand il était petit, mais il profite surtout de cette séquence pour rappeler au monde entier qu’on a vendu ses ascendants à quelques blocs d’ici, sur les marches du tribunal. Sold ! répète-t-il d’une voix sourde. Et il ajoute, avec un drôle de sourire en coin : depuis, les choses ont bien changé, n’est-ce pas ? Autre anecdote croustillante : quand il enregistre «Maybelene», le hit qui va le rendre célèbre dans tout le pays, il voit trois noms crédités sur la rondelle du single : Chuck Berry, Russ Freto et Alan Freed. Chuck demande : «Qui est Russ Freto ?» Pas de réponse. Il découvre un peu plus tard que Russ Freto est un employé de Leonard Chess, ‘est-à-dire un homme de paille. Chuck a beau être délinquant, il découvre que les frères Chess sont bien plus balèzes que lui en matière de délinquance. Ils méritaient d’aller faire un stage dans la taule d’Algoa.

Alors bien sûr, si on regarde le film, on a l’autre pendant de cette histoire, avec toute la crème de la crème, Keith Richards, Clapton, Robert Cray, c’est à qui va frimer le plus, avec des solos à la mormoille. On voit aussi Jerry Lee rendre hommage à son vieux rival et ses rares apparitions dans le film remontent bien le moral. On revoit aussi avec un bonheur incommensurable la fameuse scène où Chuck fait rejouer trois fois l’intro de «Carol» au vieux Keef. Il dit à Keef : «Si tu veux le faire, il faut le faire bien !». C’est sa façon de régler ses comptes, car les Stones et les Beatles lui ont tout pompé. Chuck Berry n’est jamais devenu aussi énorme que les Beatles et les Stones. On peut comprendre qu’il puise en éprouver une certaine forme de ressentiment. Tiens, encore un coup de charme fatal : il rappelle qu’au temps de sa jeunesse, on n’entendait que des artistes blancs dans les quartiers blancs de Saint-Louis, des gens comme Sinatra ou Pat Booooooone, mais jamais Elmore James, ni Muddy Waters, ni Howlin’ Wolf. Alors il se dit : Pourquoi ne pas écrire de la sweeeeeet music pour entrer chez les white people ? «Alors j’ai écrit «School Days» et ça a marché !» Il faut voir le sourie de Chuck à ce moment-là.

L’autre gros avantage du disque de bonus, c’est qu’on y voit Etta James chanter une version démente d’«Hoochie Coochie Gal», le pendant féminin du fameux «Hoochie Coochie Man». Taylor Hackford rappelle que Chuck ne voulait pas d’Etta dans son film mais Keef réussit à l’imposer. À la fin de la chanson, visiblement ému, Chuck vient serrer Etta dans ses bras. Il dit ne pas la connaître, mais elle lui rappelle qu’au temps de ses débuts chez Chess, elle a fait les backings vocals pour lui sur quatre titres, en compagnie d’Harvey Fuqua des Moonglows et de Minnie Ripperton qui était alors réceptionniste chez Chess. L’autre sommet du bonus disk est l’épisode d’Algoa State County Jail, où Chuck séjourna de 18 à 21 ans. Taylor raconte qu’ils sont entrés dans la taule comme dans un moulin, car Chuck y est un héros. Pas besoin de papelards ! Un petit groupe accompagne Chuck et dans ce petit groupe se trouvent des femmes, dont la fameuse Stephanie Bennett. Ça flippe un peu dans le groupe de visiteurs, car ils doivent traverser la cour à pieds et des centaines de taulards arrivent pour les accompagner. Certains commencent même à mettre la main au panier de Stephanie Bennett pour la mettre à l’aise. My crutch ! Ça fait marrer Chuck ! Hilare, il rappelle que les taulards sont privés de pussy pendant looooongtemps. Puis il donne un concert gratuit pour ses copains taulards. GRATUIT ! Eh oui, tout arrive. Quelle rigolade ! Mais on ne voit hélas pas les images, car Chuck les a confisquées. À la suite de cette séquence pour le moins insolite, Taylor Hackford rappelle que Chuck fit trois séjours au ballon : pendant le premier, il apprit la poésie, pendant le second (suite au Mann Act, une vieille loi raciste qui interdit aux nègres de traverser des frontières d’états en compagnie d’une mineure blanche), il termina ses études, et pendant le troisième (poursuivi par le fisc pour non-déclaration de revenus), il obtint un diplôme de compta, histoire de dire : vous ne me baiserez plus. And he could play guitar like a-ringing a bell. Fabuleux personnage.

Signé : Cazengler, le chuck des mots, le poids des faux taux

Chuck Berry. Disparu le 18 mars 2017

Rock And Roll Music/ Any Old Way You Choose It. Bear Family 2014

Taylor Hackford. Hail hail Rock’n’Roll. DVD 2006

ELECTRIC LANDSCAPES

HAPPY ACCIDENTS

Nathan Mozes : guitare, chant / JC Viron : guitare / Fred Dee : basse / Rascal : batterie.

Nous les avions vus au Supersonic, nous avaient plu et intrigué, voir notre livraison 401 du 10 / 01 / 2019, et les voici qui sortent leur deuxième opus, ce six avril 2019, le premier éponymement intitulé Happy Accidents avait paru en juin 2018.

Mersea : paysages pour les oreilles et le rêve. Inutile de vous laisser emporter, cela ne dépend plus de vous, dés les premières notes vous êtes propulsé en un autre monde, en des landes familières totalement inconnues. Une seule référence, la vitesse. Alliée à la puissance. Sûr que vous n'êtes plus maître de rien du tout. Vous avez ouvert une porte et le seuil vous a happé. Vous êtes à mercy. Mais vous ne savez pas de quoi au juste. N'y a plus qu'à suivre et à tenter de comprendre cette houle symphonique, dont vous n'êtes qu'un électron prisonnier. Ne cédez pas à la beauté sonore, elle n'a d'autre but que de vous enfermer en une tour d'ivoire qui vous retiendra à jamais. Essayez de comprendre comment le sortilège fonctionne, des ajouts successifs, des chevauchements infinis de vagues qui s'entassent les unes sur les autres, jamais une seconde de répit, une surimpression sonologique irrémédiable, la batterie qui bat et les guitares qui rabattent, tout s'acharne à s'amplifier, des murs s'exhaussent autour de vous, et vous donnent l'impression de vous soulever vers votre destin. The Beast : the beat is the beast. A vous de l'affronter. Le monstre beugle et fonce sur vous à une allure indéfinissable. Tempo de fou, la grande menace se dirige vers vous, les guitares hululent, la folie cogne à votre tête et submerge votre cerveau, vous n'êtes plus que bruissement d'intumescence effractée en vous, le sang gicle de vos tympans et étoile les vitres qui vous isolent du monde, maintenant le monstre paisible virevolte autour de vous, s'éloigne de toute sa grandeur, le pire est arrivé, vous aimez ce funeste accident, la rage incoercible vous habite, vous êtes lui en vous et il martèle de sa queue effarante le peu d'intelligence humaine qui vous restait. L'héautontimorouménos, l'homme qui se châtie lui-même, disait Baudelaire. Spanish mood : changement de mode. Valse espagnole. Ça ne tourne plus rond en vous. Vous êtes la victime d'une farce énorme. D'ailleurs le tournoiement définitif gagne en puissance, vous essayez de vous échapper et la musique descend d'effroyables escaliers, les guitares grincent à la manière des salles de torture, la douleur vous calme, les tourments deviennent votre manière d'être, des cris s'évaporent, la batterie s'accoude sur vous et c'est reparti pour un tour. Cela ne finira donc jamais, quelques coups de marteaux sur vos rotules et sur vos synapses et vous voici cloué dans un grand galop final que plus rien n'arrêtera. Bruit de tire-bouchon final. L'on vient de vous ôter le cerveau comme l'on arrache le bouchon moisi d'un champagne calamiteux. Heavy : plus fort, plus lourd, plus rock, plus heavy, la musique ne fait plus de quartier. C'est l'instant du grand concassage. Du sublime étrillage, une guitare couine et les autres instruments fusillent à vue les fusibles de la déraison, massacre dans les abattoirs, tronçonneuses sanglantes, le rêve devient embouteillage cauchemardesque, il ne sera fait aucun prisonnier, heureusement cela s'arrête brutalement avant qu'il ne vous arrive un accident fatal. Self destruct : tout s'assombrit, le rotor est en marche, ses pales gigantesques déchirent le monde et vous comprenez enfin que c'est vous qui pilotez cet hélicoptère géant de destruction massive, vous êtes à l'intérieur de vous, et ça déchire, vous êtes le scalpel et vous êtes l'intelligence martyrisée, ne vous plaignez pas, la musique s'engouffre dans un gigantesque ricanement, un entonnoir trombique de haines rentrées déferlent sur vous, vous êtes à l'intérieur de vous et vous prenez encore de l'altitude. A croire que l'univers n'a pas de limites. Enemies : de loin, très loin, venue d'ailleurs la menace se précise. La bête n'est pas morte, elle s'est multipliée elle fonce vers vous, les godillots de ses gros bataillons courent sur vos membres à la manière des larves qui grouillent sur les cadavres, c'est le dernier combat, vous n'avez pas le droit de vous laisser submerger par les innommables légions de l'astral, vous vous battez avec la rage du désespoir, furie noire, furie blanche, furie rouge. Fin de partie. Les ennemis gisent à terre. Tout s'écroule. Vide absolu. Alone : quel silence, quelle ironique douceur, vous n'êtes plus que vous-même, vous vous remémorez le film, maintenant vous avez le temps, vous avez déjà la nostalgie de vos paysages électriques intérieurs. Vous préférez les cauchemars à la solitude, chafouinements cordiques, la batterie tire les rideaux rouges de sang séché, vous comprenez qu'il vaut mieux être mal accompagné par soi-même que seul dans la splendeur du monde. Générique de fin, les paysages électriques que vous avez cru visiter sont à votre image. Dans le lointain Maldoror ricane.

Superbe suite instrumentale. Puissant et original. A écouter sans fin. Electricité poétique.

( Disponible sur Bandcamp. Voir aussi FB : Happy Accidents )..

SELF CONTROL

THE RADIOACTIVE

( 2014 / Attila Attack Records )

Cinq ans d'âge. Zétaient à la Comedia ce 30 mars 2019 pour la sortie de leur nouveau mini-album A Matter of Time, la teuf-teuf étant en salle de réanimation, suis resté bêtement à Provins... En lot de consolation, j'avais récupéré à la Comedia ce premier EP, oui mais après écoute je n'en ai que plus de regrets.

Groupe d'origine lycéenne ayant connu changement de noms et de membres, Oscar et Bastien sont aux guitares et au vocal, Arthur Dubois à la basse et Neil à la batterie.

Self Control : saisi dès les premières notes, le son est bon, la guitare fuzze et l'urgence d'une voix déclenche l'avalanche, une batterie très AC / DC en complément vitaminé et un double comprimé chorique parsème le titre jusqu'à un solo cataleptique, la voix miaule et c'est parti pour l'attaque à la baïonnette. Méchamment bien foutu. Ils en rigolent. Get Stoned : en plus appuyé, un peu à la Titanic, plus près de toi mon dieu, oui mais là on ne se perd pas en patenôtres, ça balance terrible, des ritournelles incessantes de batterie et des échardes de guitares qui s'enfoncent profond, mais le meilleur c'est encore le vocal qui vous emporte au fond de l'enfer et qui se permet de minauder devant les fournaises du diable. Death Song : carrément un bon chanteur, l'a tout compris le gazier, alors z'ont intuité qu'il fallait l'enkister dans un coffre-fort blindé. Fricassées de batterie, émincés de guitares, saupoudrage de chœur, vous m'en direz des nouvelles. Welcome to the Morgue : trois bons titres, la maison ne fait pas de cadeau, vous en refile aussitôt un quatrième pour que vous compreniez qu'ici ce n'est pas de la daube en tube, vocal et guitares furax, la batterie qui vous emballe le tout à coups de pelles. Y a même un loup qui hurle et grogne au milieu de la sarabande. Un truc à vous faire réserver une place à la morgue. Un titre sans concession de cimetière pourtant. Revitaliseur. 8 O' Clock : la voix qui déchire en avant, la guitare qui jumpe et retombe en vous coupant les jambes comme si l'on vous passait à la guillotine par le mauvais bout, se foutent de votre gueule sur le refrain des nanalalère de cours de récréation qui vous monte la température au-dessus de la fonte de la banquise, la guitare vous en pique une colère homérique. Sûr que c'est l'heure fatidique. En tout cas ça vous tombe sur le coin du museau comme un étron de bonheur.

Superbe. Un gros défaut : trop court, manque sept ou huit morceaux, va falloir se mettre en quête de A Matter of Time. Ce ne saurait être qu'une question de temps.

Damie Chad.

LE VENT SE LEVE

CHAMBLAS RÊVEIL

Chamblas Rêveil : guitare, chant, harmonica / Florent Sepchat : accordéon, orgue, piano / François Collombon : percussions / Océane Halpert : choeurs, piano / Flora Chevalier : violoncelle, choeur / Mathieu Torsat : contrebasse, guitare / Yoann Loustalot : trompette.

Le CD était vendu, à prix libre, pour aider les personnes blessées par la police ( que tout le monde déteste ) lors des dernières manifestations à Tours, je l'ai pris quoique à mon avis je subodorasse – le fameux flair du rocker - plutôt un album style chanson française, ce qui n'est pas du tout ma tasse de thé adorée. Je l'ai quand même écouté, et ma fois j'ai été agréablement surpris, et puis peut-être que certains kr'tntreaders aimeront à penser qu'il y a un peu trop d'éborgnés en notre pays ces derniers mois.

Patrick Chamblas, alias Chamblas Rêveil, fait partie de cette génération d'artistes qui s'en viennent chez vous interpréter dans votre salon - dans lequel vous avez réunis amis et voisins - chansons, musique, pièces de théâtre, lectures diverses, une manière différente de rencontrer le public en des lieux intimes. Si vous n'allez pas à l'art, l'art viendra chez vous pour vous rentrer dans le lard !

Le vent se lève : chanson titre du CD, la plus courte et la moins originale. De larges alexandrins à la prosodie un tantinet relâchée, le genre de licences qui auraient conduit Théodore de Banville au suicide, mais l'est vrai que Chamblas Rêveil a ici plutôt visé la pompe hugolienne que les pirouettes de l'auteur des Odes Funambulesques. L'a toutefois une voix un peu trop fluette à la Angelo Branduardi, faudrait une symphonie vocale, nous offre une strette trop maigrelette. Le violoncelle qui ne bat pas de l'aile sauve le morceau. Rock'n'Flash-Ball : le seul morceau rock'n'roll du disque, un peu trop simili, pas vraiment cuir épais de rhinocérock qui fonce à la manière d'un bulldrockzer. Par contre niveau parole il assure grave méchant, vous lance les mots au flash-ball, l'écorne et l'éborgne les autorités fachisantes. Nous terminerons par ce prockverbe éclatant : ''au royaume des borgnes le CRS est roi''. J'm'en fous : intro très jazz, z'ensuite ça balance gentiment, le thème de la chanson est simpliste, tout va mal, ''il n'y a plus qu'au cimetière qu'on sera pépère'', l'auditeur s'en fout, l'a mieux à faire, depuis un moment l'a son oreille en alerte, c'est quoi, c'est qui, cet olybrius qui joue de la trompette, suit la mélodie sans trop forcer, mais quel toucher, quelle douceur, ce mec est à l'aise, Yoann Loustalot, c'est écrit sur la pochette, pris d'un doute j'ai cherché sur sur le net et j'ai trouvé, c'est bien lui, radio teuf-teuf allumée en route pour un concert et cette émission qui passait des morceaux en forme de... et cet extrait de Pièces en Forme de Flocons, en concert, nom de Zeus, cette frôleur, comme quand vous gratouillez la base des oreilles de votre chaton et qu'il en ronronne de bonheur, une féline béatitude. La lacrymo : retour à notre monde de brutes, soyons justes, le plus brutal c'est le Chamblas, tape dur, lance de véritables grenades de désencerclement, tire tous azimuts, le CRS de base, la hiérarchie cachée derrière les lambris, le populo qui regarde BFM, et une petite dernière pour Renaud qui embrasse les flics. Une écriture et un phrasé à la Maxime Forestier avec les cordes de la guitare qui chuintent, mais l'accordéon de Florent Sepchat se taille la part du lion. J'emmerde le peuple : tous coupables, tous responsables, que personne n'oublie que ce sont les travailleurs qui fabriquent les armes qui vous retombent sur la gueule, une rythmique guillerette, qui se termine en gospel bien balancé. Vous ferez une bise à Océane Halpert et Flora Chevalier, chantent en chœur et enrobent le morceau d'une tendre ironie, elles ne vous emmerdent pas, elles vous tuent direct à petits coups d'épingles empoisonnées. Tout sur rien : une longue comptine sautillante, les filles à la voix suave entrent dans la ronde, c'est mignon tout plein, un peu fleur-bleue contre la violence du monde, une ballade à la Paul Fort, entre nous, c'est ravissant, bien gentil, mais l'on n'y croit guère. Non-lieu : retour au dur constat de la réalité. Vous avez reçu une grenade sur la tempe, c'est la faute à personne, le petit Rémi n'aura pas le temps d'atteindre l'âge ou Parkinson l'aurait aidé à sucrer les fraisses... et tout continue comme avant. Entendez bien ! L'accordéon pleure tout ce qu'il faut. Ta gueule : une belle charge contre les adolescents modernes, ça balance joliment jazz, le père règle ses comptes avec son fiston, une belle occasion pour Yoann Loustalot dont la trompette attise les tisons, et puis le chanteur joue au scorpion, retourne le dard contre lui-même. Tous pareils ! Epoque de faux-semblants. Nous sommes tous des artifices ambulatoires. Songe : la chanson du rien du tout, ni aventurier, ni guerrier, ni amant, ni poète, juste une vaine brassée de songes sur lesquels l'on se bâtit ses propres mythifications auxquelles l'on est le premier à ne pas croire, ni national, ni international, juste ma petitesse, et l'accordéon mène la valse. Brel n'est pas loin. Je bêle avec les moutons : tiens, un harmonica qui traîne comme dans le premier 33 tours d'Antoine et les Problèmes. Titre d'auto-contrition souchonienne. Je ne fais pas mieux que les autres, pas pire, surtout pas meilleur, toutes les excuses sont bonnes pour suivre le troupeau.

Disque de colère en ses débuts qui tourne à l'auto-dérision. L'une n'exclut pas l'autre. La force de l'ennemi n'est que la résultante de nos faiblesses. Attention, si ce CD était une K7, l'on dirait qu'elle est auto-reverse, que l'auto-dérision n'exclut pas la rage.

Chanson française de son temps, sous les lacrymos.

Damie Chad.