KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 640

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

11 / 04 / 2024

BOB CREWE / FLAT DUO JETS / SAY SHE SHE

DANNY BOY ET SES PENITENTS

MIGHTY SAM / GRUFF RHYS

BILL CRANE / BLOUSONS NOIRS

NOMAD / ROCKAMBOLESQUES

Sur ce site : livraisons 318 – 640

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Wizards & True Stars

- Motley Crewe

(Part One)

Aussi curieux que cela puisse paraître, il existe dans le commerce un très beau livre d’art consacré à Bob Crewe.

Comme c’est un Rizzoli, il est imprimé à Hong-Kong. Tu ne bats pas les Hong-Kongais à la course du print. Comme Crewe est un peintre abstrait, un forcené de la matière, comme le fut Dubuffet sur le tard, les printers asiatiques ont sublimé l’art du print et donné la parole aux encrages du kaolinage. Même si ces grandes doubles pages abstraites ne sont pas spécialement ta came, cette matière vivante te parle. Te voilà confronté à un choc esthétique, l’indicible secousse te rappelle les coups portés jadis par Dubuffet ou Andy Warhol à Beaubourg. Tu déambulais, et au coin du bois, un loup te chopait, que ce soit l’Elvis géant de Warhol ou le Leautaud rehaussé au sable de Dubuffet. Tu t’en ravinais la cervelle jusqu’à la nausée. Tu errais hagard, un filet de bave au coin de la bouche ouverte.

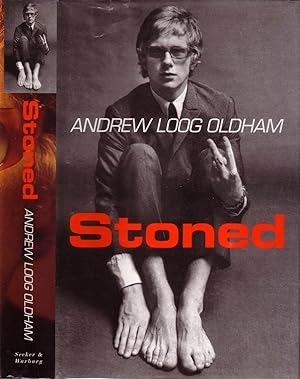

Bon, alors trêve de balivernes. Si tu chopes cet art book, ce n’est pas pour les beaux yeux de Crewe, ni pour son œuvre abstraite, qui s’en va inexorablement se noyer dans l’océan de l’abstraction, tu le chopes pour lire l’essai qu’Andrew Loog Oldham consacre à Bob Crewe.

Pour le situer rapidement, Bob Crewe est un producteur new-yorkais connu et célèbre pour avoir lancé Frankie Valli & The Four Seasons, c’est-à-dire les Beach Boys du New Jersey. Dans l’excellent Jersey Boys tourné par Clint Eastwood en 2014, on croise Bob Crewe dans les couloirs du Brill. Le travail de reconstitution est exemplaire, Clint fait de Crewe un personnage un peu extravagant, bien conforme à la réalité. On voit Tommy DeVito, Frankie Valli et Bob Gaudio frapper aux portes au Brill, et boom sur qui qu’y tombent ? L’ange blond de la fatalitas, Bob Crewe, qui les prend immédiatement sous son aile de wonder boy extraverti. Crewe commence par leur demander de chanter des backing vocals et ne commence à les prendre au sérieux que lorsqu’ils deviennent officiellement les Four Seasons et qu’ils proposent «Sherry». Crewe les enregistre et boom, c’est un hit. Et c’est parti mon kiki !

Oldham a connu Bob Crewe. Bizarrement, il ne lui consacre pas de chapitre dans Stone Free. Il profite de cet art book pour combler la lacune. Il commence par rappeler qu’il appréciait Crewe avant de le rencontrer au Dakota. Il explique qu’à 14 ans, alors qu’il vivait encore chez sa mère, il épluchait les crédits des singles qui lui plaisaient, et il cite en exemple le «La Dee Dah» de Jackie Dennis paru en 1958 - A caribbean infected falsetto that appealed to absolute beginners such as me - Oldham rappelle encore qu’avant le succès de Frankie Valli avec «Sherry», Crewe et son complice Frank Slay Jr. collectionnaient déjà les hits : «Silhouettes» par The Rays (1957), «Tallahassee Lassie» par Freddy Cannon (1959) et la version originale de «La Dee Dah» par Billy & Lillie. En matière d’histoire du rock, Oldham est l’homme qu’il faut lire, car il globalise à la manière de Chateaubriand. Il cite ce couple of years entre le moment où Elvis est revenu de l’armée et où les Beatles se préparaient à envahir l’Amérique, «greasers ruled - particularly if they could sing like doo-wop angels.» Il s’agit bien sûr des Four Seasons from New Jersey et de Dion & The Belmonts from the Bronx - New York City was the ‘home of the hits’ - Oldham parle même d’une «intersection between Sex and Song».

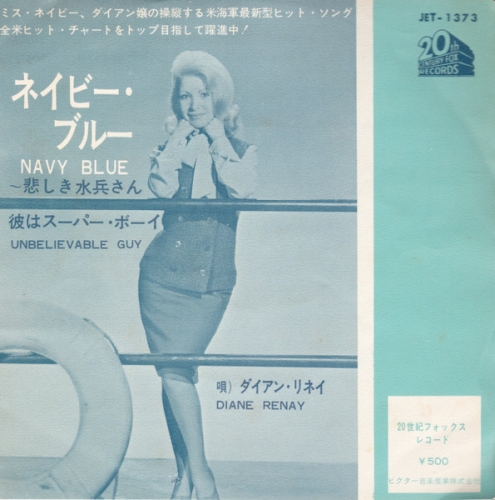

Et comme il sait si bien le faire, il met le turbo : «Bob Crewe and Phil Spector stand alone at the top of this mountain that made the sixties possible. La réussite de Bob est d’autant plus remarquable qu’après le couronnement des Beatles à l’Ed Sullivan Show, tous les early 1960s vocal groups ont disparu des charts, sauf les Beach Boys et les Four Seasons. Spector a atteint la grandeur exclusivement via the rhythm and blues side, alors que la créativité protéiforme de Bob lui a permis d’aller jusqu’à Bobby Darin, en lançant un pont par-dessus le flower power, le garage et la disco.» Oldham poursuit ce puissant parallèle : «Alors que Spector avait tendance à se réfugier au fond d’un terrier pour disparaître de la circulation, Bob menait la grande vie au Dakota, une grande vie que lui enviait Andy Warhol.» Oldham enfonce son clou en affirmant que Bob était beaucoup plus qu’un producteur à succès, «he was La Dolce Vita lipsynched by an American blonde. What Bob and Hefner shared with Iggy Pop was a voracious lust for life.» Et puis voilà un autre parallèle révélateur : «He was driven but not obsessive. Like me, Bob had fun getting it done and was ‘happy to be part of the industry of human happiness’ as the song goes.» Oldham ressort ici le vieux slogan d’Immediate Records. Il rappelle à la suite que lorsque les Stones furent number one en 1965 avec «Satisfaction», Bob avait six cuts dans le Top 40 américain, et quatre dans le Top Ten - With artists like Diane Renay and the Bob Crewe Generation, 1964 and 1966 were equally successful years for Bob.

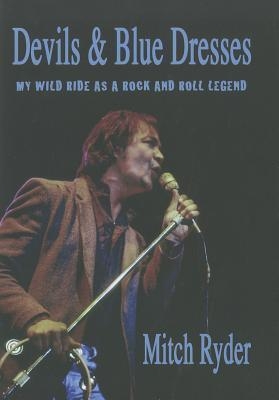

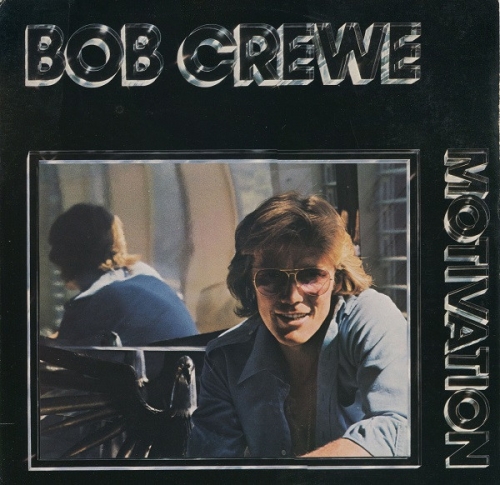

Et puis bien sûr, il y a Mitch Ryder. Pour recréer l’«explosive live act» de Mitch Ryder & the Detroit Wheels, Bob, nous dit Oldham, utilisait en studio des session men aguerris. Il faut se souvenir que dans ses mémoires (Devils & Blue Dresses: My Wild Ride as a Rock and Roll Legend), Mitch Ryder n’est pas tendre avec Bob. Un Bob qui essaya d’en faire un artiste solo, une sorte de «rock’nroll to Las Vegas crossover», idée qui déplut profondément au greaser Ryder, qui préféra quitter le navire. La même année, Bob fait «Lady Marmalade» avec Labelle - Showbusiness with a capital $ - Il passe à la diskö avec les Sex-O-Lettes, et Jerry Wexler le supplie d’aller enregistrer un album solo à Muscle Shoals, le fameux Motivation qui sort sur Elektra, en 1977. Roger Hawkins, Barry Beckett et David Hood l’accompagnent. Les background vocals sont overdubbed à Hollywood, avec notamment Curt Boettcher. L’auteur de «Suspicious Minds» Mark James fait aussi partie du projet, puisqu’il co-écrit trois cuts avec Bob, dont le morceau titre et «Another Life».

Alors oui, ça vaut vraiment la peine de choper ce Motivation, car Bob est fin au chant. On sent le fils du Brill. Ça prend vite une belle tournure avec «Give It Hell» lancé à l’orgue d’église. Bob évoque son daddy. Il est capable de grosses compos - Till you find love - Il ramène Broadway dans le gospel blanc ! C’est un producteur extraordinaire. Tout ce qu’il entreprend atteint à la démesure. Il rapatrie dans ses cuts les pires violonades de son temps. C’est sur-produit. Il ré-injecte du gospel blanc dans «It Took A Long Time (For The First Time In My Life)», Bob y va de bon cœur avec son génie productiviste, c’est bourré d’énergie, saturé de chœurs, oui, en vérité, Bob est un magicien. Et ça repart de plus belle belle belle en B avec «Mariage Made In Heaven» - Wake me up with the sound of your voice - C’est de la romantica de gorge profonde, Bob mise tout sur la prod et ça devient énorme - Thank God my love/ You’re mine - Le son scintille. Encore jamais vu ça ! La fête continue avec la rumba de «Something Like Nothin’ before», tu te lèves et tu ondules avec ta poule jusqu’à l’aube. Puis il s’embarque tout seul pour Cythère avec «In Another Life». Power vocal indescriptible ! Il faut arrêter de prendre Bob pour une brêle. C’est un puissant bélier et cet Elektra est un must. Bob est un maître du grandiose, une sorte de Cecil B. De Mille de la pop new-yorkaise. Jerry Wexler qualifie Motivation ainsi : «an example of cosmic improbability». Rien de plus vrai.

Il existe un autre Elektra de Bob paru l’année précédente, qui vaut lui aussi le détour : Street Talk. Il enregistre cette fois sous le nom de The Bob Crewe Generation. Après un départ en mode diskö, il recale tout avec «Menage A Trois», un groove de chèvre chaud, bien jivé dans la nuit urbaine - Voulez-vous danser avec moi ce soir - Il fait la diskö des jours heureux. Très intriguant, véritable machine à remonter le temps. On sent clairement l’hédoniste en lui, et même le futuriste. C’est très spectaculaire ! Bob chevauche le dragon de l’heavy diskö new-yorkaise. Il sait exactement ce qu’il fait, avec le morceau titre. Il reprend le chant sur «Welcome To My Life». C’est du très haut niveau. Il vise l’extrapolation orchestrale. Il est l’un des rois américains du son. Il termine cet album étonnant avec «Time For You And Me», un enchantement.

Donald Albretch signe le deuxième essai de l’art book : ‘The worlds of Bob Crewe’. Cette fois, l’auteur met le paquet sur la bisexualité de Bob. Comme il est beau et blond, il attire les regards et les convoitises - I began rather rapidly to get the picture. I mean, I was sought after. And I would be aware of it - Bob vient d’un milieu pauvre et il va devenir riche. Il devient mannequin pour l’Hatford Agency, il devient «the ideal all-American boy-next-door in advertisements for Coca-Cola and other popular brands.» Il attaque sa carrière de songwriter en 1953, en collaboration avec Frank Slay Jr. «Silhouettes» par The Rays se vend à un million d’exemplaires et sera repris par les Herman’s Hermits en 1965.

Photo d'Otto Fenn par Andy Warhol

Deux mentors prennent Bob en main : Austin Avery Mitchell et Otto Fenn, qui non seulement développent son talent de chanteur, mais lui font découvrit le monde de l’art. Bob est tout de suite fasciné par Dubuffet, auquel il emprunte la formule «Texturology». Otto Fenn était photographe à l’Hatford Agency. C’est lui qui photographie l’appart de Crewe à New York en 1956 : en se croirait chez un Des Esseintes des temps modernes. Un dandy lit un canard accoudé sur une commode, on pense bien sûr à Robert de Montesquiou, et derrière lui, l’immense mur est couvert d’œuvres d’art de toutes tailles. Otto Fenn est un proche d’Andy Warhol qui est alors en phase de démarrage. Warhol pose pour Fenn. Ce sont les racines de la plus grande révolution artistique new-yorkaise, celle qui allait donner la Factory et le Velvet. Albretch rappelle qu’Otto Fenn a joué dans cet avènement un rôle considérable.

À la fin des sixties, Bob sat on top of the world, nous dit Albretch. Comme tous les gens de sa génération confrontés à la gloire, Bob tape dans la dope, l’alcool et la liberté sexuelle. Après avoir organisé des fêtes somptueuses au Dakota, il s’installe dans un «Fifth Avenue penthouse triplex that he fills with music and a very personal assortment of magnificent loot.» Il est au summum de la décadence artistique new-yorkaise. Et comme ça ne marche plus trop à New York dans les seventies, il part s’installer à Los Angeles et bosse comme executive producer pour Motown. Il produit notamment Bobby Darin et Frankie Valli. Albretch indique aussi que Jersey Boys rend plus hommage à Bob Gaudio qu’à Bob Crewe, qui est pourtant le père fondateur des Four Seasons. Oui, Gaudio compose, mais le son, c’est Crewe. De la même façon que pour les Ronettes et tout le tremblement, c’est Totor.

Dans le booklet de Whatever You Want - Bob Crewe’s 60s Soul Sounds, Ady nous dit que Bob Crewe est surtout connu pour ses productions de Frankie Valli & The Four Seasons, mais aussi de Mitch Ryder & The Detroit Wheels (qu’il avait signés sous contrat). Il a aussi produit des poids lourds de la Soul new-yorkaise, comme Chuck Jackson, Barbara Lewis, Ben E. King et Jerry Butler, ainsi que des starlettes comme Lesley Gore et Ellie Greenwich. Bob Crewe confie ceci à David Ritz : «I was more influenced by rocking rhythm and blues, LaVern Baker, Ivory Joe Hunter, Joe Turner - The soulful sincerity of black music and heavenly harmonies of doo-wop moulded me.» Bob Crewe était surtout un dénicheur de talents et un compositeur/producteur. Ken Charmer rappelle que Crewe avait installé son quartier général au Dakota. Après un break, il est revenu en force dans les seventies en bossant pour Motown, notamment avec Bobby Darin et Frankie Valli. Puis LaBelle. «Lady Marmalade», c’est lui !

Deux grosses poissecailles se planquent dans la belle compile Kent, Whatever You Want - Bob Crewe’s 60s Soul Sounds : Frankie Valli et Walter Jackson, un Walter Jackson déjà repéré sur la compile qu’Ace consacre à Chip Taylor. Jackson attaque «Everything Under The Sun» du coin du nez. Superbe Soul Brother d’OKeh. On a tout de suite du son avec Frankie Valli & The Four Seasons et «I’m Gonna Change», puis «(You’re Gonna) Hurt Yourself». Frankie est le killer, il arrive sous le groove, il agit en white nigger. Il est l’un des rois de la Northern Soul, ne l’oublions pas. Parmi les révélations, voilà Lainie Hill et «Time Marches On», pur génie pop, trois singles et puis s’en va. Autre choc esthétique : Billie Dearborn et «You Need Me To Love You». Elle chante à l’accent fêlé et c’est une merveille inexorable. Encore deux énormités : Dey & Knight avec «Sayin’ Something» (ils visent le Totor du Lovin’ Feeling), et Lynne Randell avec «Stranger In My Arms» (heavy pop des enfers de New York City, belle blanche succulente). Plus connue, voilà Dee Dee Sharp avec «Deep Dark Secret», un énorme tatapoum de popotin, bardé de son jusqu’au délire. On croise aussi l’immense Chuck Jackson avec «Another Day»», il a du son et il a du poids. Retrouvailles encore avec Kenny Lynch et «My Own Two Feet», si popy poppah. Bien connu de nos services, voilà Mitch Ryder & The Detroit Wheels avec «You Get Your Kicks», le Detroit Sound de New York City. D’autres luminaries encore, comme Kiki Dee avec «I’m Going Out (The Same Way I Came In)» (elle claque bien son beignet) et James Carr avec «Sock It To Me Baby» (classique, raw Stax). Ken Charmer annonce d’autres Crewe volumes à venir. Miam miam.

Pour creuser encore un peu plus le Crewe, il existe une brave petite compile parue en 2007 : Silhouettes. The Warwick Years. Alors attention, c’est de la petite pop qui frise la variette de Broadway. Ça devient parfois de la grande pop, car Bob Crewe dispose de l’atout fatal : la vraie voix. Mais il se plie aux exigences commerciales des early sixties américaines. C’est parfois jazzy («Ain’t That Love»), parfois groovy («Kicks») et encore plus jazzy («The Whiffen Poof Song»). Il peut monter pour groover le jazz, alors on le prend très au sérieux. Même sur des bluettes dégoulinantes comme «Bess You Is My Woman Now». Allez encore un spasme avec «Shakin’ The Blues Away», bien explosé par l’orchestration. Il tape aussi dans le cha cha cha de Broadway avec «Luck To Be A Lady Tonight», pur jive d’extrême onction orchestré à la nausée. À cette époque, Bob est déjà un chanteur extraordinairement accompli, il swingue la pop et fait du grand art avec «Love’s Not For Me» ou encore «Water Boy». Et tu claques des doigts à l’écoute de «Smilin’ Through». À l’aube des temps, Bob navigue déjà au sommet du swing de Broadway.

Si tu pousses un peu le bouchon, tu peux aller écouter the Bob Crewe Orchestra et, par exemple All The Song Hits Of The 4 Seasons, un Phillips US de 1964, mais c’est à tes risques et périls. C’est un album d’instrus et de big American sound, mais il ne s’y passe rien de particulier, en dépit des liners élogieuses d’Andrew Loog Oldham au dos de la pochette. C’est vrai qu’il y a de l’énergie, mais que peux-tu dire de plus ?

Par contre, si d’aventure, tu croises le chemin de Music To Watch Girls By, un Dynovoice de 1967, ramasse-le, car tu vas te régaler. Cette fois, Bob pose au milieu de The Bob Crewe Generation, un orchestre de très beaux mecs en chemises rouges. Ils sont tous jeunes et beaux, et dans son costard noir, Bob est encore plus beau. N’oublions jamais qu’il a démarré comme mannequin. Et là tu entres dans le monde magique d’une pop de rêve dès «A Felicidade» et son orchestration machiavéliquement somptueuse, grouillante de vie et de percus du Brésil. Tu voyages en première classe ! C’est gorgé du meilleur son d’Amérique. Bob Crewe est un magicien. Ce que vient confirmer le «Theme From A Man & A Woman», c’est-à-dire le film de Claude Lelouch avec Anouk Aimée et l’immense Trintignant, Bob y injecte toute son énergie de visionnaire, la nostalgie te dévore vivant, pure magie de l’image, les planches du Deauville de ton enfance et le Coupé 504. Le romantisme des temps modernes. Dans «Let’s Hang On», on entend le guitariste du diable, un Django brésilien qui te joue la samba des catacombes. Et pour boucler ce balda faramineux, voilà le morceau titre, un air connu et terriblement bienveillant. C’est tout simplement irréel d’entrain. Il termine sa B des Anges avec un «Winchester Cathedral» en forme de sommet du suave, baigné de l’excellence de la nonchalance.

Signé : Cazengler, Bob Crouille (marteau)

Whatever You Want. Bob Crewe’s 60s Soul Sounds. Kent Soul 2022

The Bob Crewe Orchestra. Street Talk. Elektra 1976

Bob Crewe. Motivation. Elektra 1977

Bob Crewe. Silhouettes. The Warwick Years. Warwick 2007

The Bob Crewe Orchestra. All The Song Hits Of The 4 Seasons. Phillips 1964

The Bob Crewe Generation. Music To Watch Gilrs By. Dynovoice Records 1967

Donald Albrecht, Jessica May, Andrew Loog Oldham. Bob Crewe: Sight And Sound: Compositions In Art And Music. Rizzoli Electa 2021

Clint Eastwood. Jersey Boys. DVD 2014

Flip flop & Flat

Les Flat Duo Jets doivent leur réputation aux Cramps et à Jim Dickinson. Ce duo de psycho-garage mené à la trique par Dexter Romweber fit en effet la première partie d’une tournée des Cramps à leur âge d’or, c’est-à-dire en 1980. Comme les Stones, les Cramps soignaient leurs affiches. Ils voulaient que tous leurs concerts soient des événements exceptionnels, aussi triaient-ils sur le volet leurs co-listiers. Là où les Stones optaient pour Ike & Tina Turner, les Cramps optaient pour les Flat Duo Jets.

Qu’ils soient originaires de Caroline du Nord, ça tout le monde s’en fout. Que Dexter Romweber soit beau comme un dieu, là, les filles dressent l’oreille. Mais qu’ils fassent de bons albums, alors là, tout le monde écoute. Puisque Dexter Romweber vient de casser sa pipe en bois, nous allons procéder à un petit hommage funéraire vite fait bien fait, à l’ancienne.

Comme pas mal de gens intéressants, Dex et son ami batteur Crow sont allés un jour à Memphis demander à Jim Dickinson de produire leur album. Il s’agissait de leur deuxième album, Go Go Harlem Baby, dont la pochette s’orne d’un joli décolleté en gros plan. Et comme tout ce qui passait dans les pattes de Dickinson, Go Go Harlem Baby brille d’un bel éclat, celui d’une véritable inspiration. L’album ne compte pas moins de seize titres. Au moins t’en avais pour ton argent. On passait de la belle pop d’arrière gorge remontée aux bretelles par des relances de couplets («The Dainty Song») au rockab à l’ancienne («Frog Went A Courtin’»). Eh oui, Dex avait un faux air d’Elvis et il savait bopper son rockab. Il savait aussi jouer le balladif heavy-bluesy et le rendre admirable de véracité guitaristique («I Don’t Know», prodigieusement dickinsonien) et rendre de sacrés hommages : il dédiait «Harlem Nocturne» à Ivy. Il attaquait sa B avec un bel instro («Wild Trip») et revenait au rockab à la sauce de Memphis («Rock House», co-écrit par Sam Phillips & Harold Jenkins). Assis derrière son piano, Dickinson a dû bien se régaler. Dex triait ses reprises sur le volet et nous sortait «Stalkin’», un vieux hit antédiluvien signé Lee Hazlewood/Duane Eddy, rien de moins. Il fallait l’entendre monter au chant de façon incertaine («Don’t Blame Me») et torcher «TV Mama» à la déglingue de son qui n’était pas sans rappeler les heures sombres de Big Star Third. Et Dickinson accompagnait Dex sur «Apple Blossom Time» de manière émouvante.

Le premier Flat Duo Jets n’a pas de titre et date de 1989. On est tout de suite saisi par l’heavy country punk de «My Life My Love». Le Dex sonne comme les géants d’avant, accompagné par une stand-up. Il passe au wild as fuck avec «Please Please Baby» et une incroyable profondeur de chant. Et comme si tout cela ne suffisait pas, le voilà qui tape dans la rockab madness avec «When My Baby Passes By», la craze dans toute sa splendeur. Le Dex s’axe sur le rockab sauvage et les Cramps. On note aussi le principe du zéro-info des pochettes. Il tape à la suite «Madagascar», un shoot d’exotica magique, et tu assistes effaré à une descente de solo demented dans l’écho du temps. On découvre aussi que le Dex est un amateur de romantica sauvage («Chiquita»), une obsession qu’il tient sûrement des Cramps. Chez lui, tout est coloré et plein d’esprit. Lui et Crow ont tous les reflexes du rockab et du Las Vegas Grind. Retour au wild rockab avec un «Wild Wild Love» tendu à se rompre. Dommage que le slap soit enterré au fond du son. Puis il tape un cut qui devrait beaucoup plaire à Damie Chad : «Tribute To Gene». Le Dex y va au Be Bop a Lula avec une profondeur de forêt inexplorée. C’est l’hommage suprême. Il recrée la folie de l’early Gene, il retrouve le secret des clameurs anciennes. Puis il revient à son pré carré, le slowah hanté, avec «Dream Don’t Cost A Thing», il crée de la magie kitsch, un peu à l’italienne, il remonte à contre-courant de la mélodie. Ce qu’il faut comprendre au contact du Dex et de son copain Crow, c’est qu’ils font des disks de fans, exactement comme le firent les Cramps en leur temps.

In Stereo est un mini-album six titres, dont deux sont de brillantes covers : «Riot In Cell Block No.9» (version punk-blues définitive de l’hit des Coasters) et «Think It Over» (hommage à Buddy Holly, en plein dans le mille du spirit, avec une énergie punk-blues, ça grésille de Texicali, les Flat sont les rois de la pétarade). Le Dex s’adonne aussi à deux fiers shoots de romantica, «Love Me» et «Raining In My Heart» et le Crow bat un sacré beurre sur «Theme For Dick Fontaine».

Toujours zéro info sur la pochette de White Trees. Débrouille-toi avec la musique. Pas de problème, car ça grouille de puces, à commencer par l’effarant «Where Are You Now», pur jus de wild-catisme, beat du diable et pur génie de la résurgence. Retour aussi au grand art du Las Vegas Grind avec «Tura Satana», le Dex y ondule des hanches. C’est le cœur battant de l’American Underground. On reste dans le génie underground avec «Radioactive Man». Le Dex y développe une énergie de baby look out, c’est dévastateur, rock rock !, il tape dans le dur. Son «Love Cant Be Right» est assez mirifique. Le Dex est un cake de la romantica. Il tâte aussi de l’Americana avec «Rabbit Foot Blues», il groove ses roots, il est aussi pur que Johnny Dowd et Hasil Adkins. En dépit d’une volonté constante d’underground, certains cuts comme «Husband Of A Country Singing Star» le portent aux nues. Puis, en bon wild cat, il revient à ses premières amours, avec «Michelle», ouuh Michelle !, et ce drive du diable, puis «How Long», du vrai de vrai, du criant de véracité, il rôde à la frontière du blues. On a là l’un des plus beaux albums de rootsy rock.

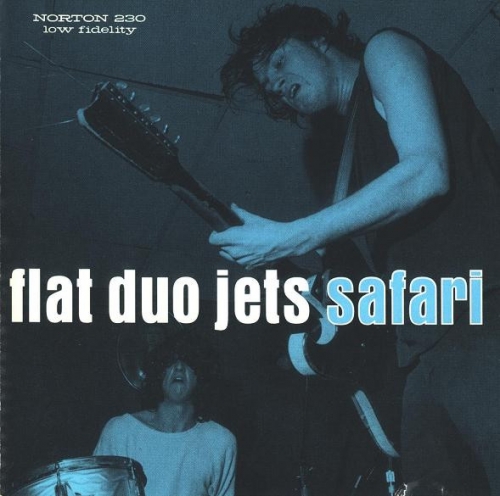

En 1993, ils débarquent sur Norton avec Safari. Alors attention : il existe un gros delta entre la version CD et le vinyle : tu as 30 cuts sur le CD et 19 sur le vinyle. Comme le CD d’ici est tout pourri, on est obligé de se rabattre sur le vinyle. On rate des covers de The Pantom et d’Hasil Adkins, mais ce n’est si grave en fait, car les 19 cuts sont assez représentatifs de ce que voulaient faire le Dex et Billy Miller. On a les covers de George Jones («Rock It») et de Benny Joy («Hey Boss Man»). C’est tapé dans le bat-flanc du mille, pris au raw, le Dex est un wild cat invétéré. Son «Party Kiss» est un real deal de heavy rockab. Le Dex revisite le vieil héritage - Everybody has/ A party kiss - On se damnerait encore pour l’éternité avec son «Cast Iron Arm», un heavy rockab bien tenu en laisse. Safari n’a qu’une seul objet : montrer que le Dex est un puriste.

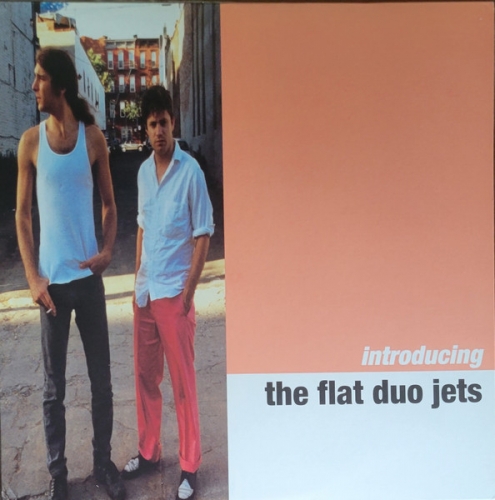

Leur deuxième Norton s’appelle Introducing. Toujours ce mélange détonnant de rockab et de slowahs dévastateurs. Rockab avec «Whoa Blues Baby», et en B, avec «That’s The Way I Love». Ce wild-catisme invétéré te souffle dans les bronches. Il tape aussi un joli boogie down avec «Goin’ To A Town». Retour au balladif vénéneux avec «Is Life Real», toujours aussi hanté, et en bout de la B, il rend l’hommage suprême à Bo avec une cover endiablée de «Pretty Thing».

C’est Billy Miller qui prend les rênes de la prod sur Red Tango. Ça tombe bien car Billy est un bec fin, en matière de rockab, et ça dépote aussitôt «Ain’t Goin’ Away», pure furie de nos Wild Cats préférés. Ils visent la pure madness. Le Dex rivalise d’insanité avec les pires sauvages de la frontière. Il tape plus loin dans le «Lonely Wolf» de Ray Harris, bel hommage, cavalé ventre à terre. Le Dex reste prodigue de coups de génie, comme le montre «Baby Are You Hiding From Me», un heavy bim bam boom, il fait même son Elvis au please come back to me. Le Dex recycle le nec plus ultra du Memphis beat. Retour au slowah vénéneux avec «In My Neighborhood», c’est assez rampant, un cut qu’on n’aimerait pas trop rencontrer la nuit au coin du bois. Encore plus weirdy, voilà «Don’t Ask Me Why», et plus loin il tape un balladif encore plus tordu, «Sea Of Flames». Il est parfait dans l’exercice de la fonction impromptue. C’est tellement décalé que ça devient beau. Il termine cet album toxique avec «I Wish I Was Eighteen Again», fantastique exercice de singalong mythique - In the bar room in Memphis/ An old man came in.

Encore un grand album avec Lucky Eye. Grand aussi par le nombre de cuts (18) et un fantastique hommage aux Cramps avec «Love Is All Around». Le Dex tape une fois de plus en plein dans le mille. Il fait aussi du Raw To The Bone avec «String Along», un groove gratté à l’oss. Il revient à la pop de David Lynch avec «Go This Way», il excelle dans le Southern Gothic ambivalent. Puis il repart faire son wild cat avec «Dark Night», à dada sur le bidet rockab, il est furieusement bon, complètement enraciné dans la légende. Petit retour au cabaret de David Lynch avec «Lonely Guy», une Beautiful Song qui brille d’un éclat certain, on se croirait vraiment dans Blue Velvet. Puis il adresse un gros clin d’œil appuyé à Joe Meek avec «Creepin’ Invention». Comme on le constate, le Dex ne chôme pas. Il passe au swing avec «Hot Rod Baby». Quelle dextérité ! Il sait swinguer son swing. Nouvelle crise avec «Sharks Flyin’ In», il chante son rockab au raw de l’arrache à coups de sharks flyin’ in from outerspace ! Et son «Boogie Boogie» sonne comme un hommage à Eddie Cochran, il y cultive l’essence du boogaloo primitif.

Two Headed Cow est encore un album qui regorge de rumble. Nouvel hommage aux Cramps avec «Hard Boppin’ Baby», version live avec un faux départ. C’est puissant et comme visité de l’intérieur. On retrouve l’excellent «My Life My Love» du premier album, un heavy boogie de rêve gorgé de délectation morose. Le cut mythique de l’album est la cover de «Rockin’ Bones», il la tape à la menace et pique une jolie crise. Il est encore au cœur de l’univers des Cramps. C’est saisissant de proximité. Deux shoots de pure rockab madness : «Hey Hey» et «Rock House». Il se grise du rockab de Memphis. Autre clin d’œil, cette fois, à Link Wray avec «Rawhide», et ça monte encore en température avec l’«Everybody’s Movin’» de Glen Glen, cover infernale, et même explosive. Le Dex est un dingue comme le montre encore «Frog Went A Coutin’» et «Tidal Wave». Ils jouent à deux et sonnent comme dix. Le Dex repart à l’attaque avec «Mr. Guitar», il fout le feu à la pampa. Il reste dans le pur esprit du Memphis Beat avec «Mary Ann», il gratte loin dans l’écho du temple de Zeus, il joue en full reverb, et la folie continue avec «Torquay», les notes s’étranglent ! Retour à la romantica avec «Golden Strings» et il bourre le mou de ses gammes d’ardeur chromatique. Le Dex est un adepte de Link Wray et des Cramps.

Il reste surtout l’un des princes de cet underground américain dont on se nourrit depuis 40 ou 50 ans. Dex et ses beaux albums vont nous manquer terriblement. La meilleure épitaphe serait sans doute celle-ci, empruntée à Georges Brassens : «Jamais ô grand jamais/ Son trou dans l’eau n’se refermait/ Cent ans après coquin de sort/ Il manquait encore.»

Signé : Cazengler, Fat Dumb Jerk

Dexter Romweber. Disparu le 16 février 2024

Flat Duo Jets. Flat Duo Jets. Dog Gone 1989

Flat Duo Jets. Go Go Harlem Baby. Sky Records 1991

Flat Duo Jets. In Stereo. Sky Records 1992

Flat Duo Jets. White Trees. Sky Records 1993

Flat Duo Jets. Safari. Norton Records 1993

Flat Duo Jets. Introducing. Norton Records 1995

Flat Duo Jets. Red Tango. Norton Records 1996

Flat Duo Jets. Lucky Eye. Outpost Recordings 1998

Flat Duo Jets. Two Headed Cow. Chicken Ranch Records 2008

L’avenir du rock

- Pas de chichis chez Say She She

L’avenir du rock n’est pas une chochotte et pourtant il a des chouchous qu’il chouchoute depuis des lustres sur fond de Choo Choo Train. Il n’en finit plus de savourer ce vieux cha-cha-cha, il le schwingue au don’t slow down til you see my home town, il en fait ses chou-choux gras depuis mai 1968, rendez-vous compte, ça fait un bail, et il n’est pas près de se calmer, car il faut le voir battre la champagne, c’est un chacharivari sans fin de shoo-shoobedoo, un sempiternel chachabada de chouchouteries, il y va au chaud-chaud devant, au push-toi-d’là que-j’m’y-mette, il y va à la va-comme-je-te-push, il s’amuse même à surgir hors de la nuit, fidèle à sa réputation, l’avenir du rock ne choo-choôme pas, il ne baisse pas les bras, il reste sourd au chant des Shirelles, il est le serpent qui chiffle sur nos têtes, la choo-choossette de l’archi-duchesse archi-chèche, il est chésame d’ouvre-toi, il ne veut surtout pas être une chi-chinécure, hors de question, il a d’ailleurs chi-chigné un pacte faustien avec le diable, et par conséquent il se sert sur un plateau d’argent, il sait aussi se savonner ses propres pentes, il adore larguer ses cha-cha-chamarres, il se veut encore plus célèbre que le Ché-Ché, plus cha-cha-cha qu’un singe savant, plus chy-chyfoné que Typhon Tourneboule, il ne recule plus devant aucune supériorité, devant aucune singularité, il chingle à travers les mers australes, le vent choo-chooffle dans ses voiles d’armiton, il chillonne les mers du Chu-Chud jusqu’au Cheptentrion, il sidère par ses capachi-chités, par l’excellenche de son manche, par la planche de ses prééminenches, et en même temps, il n’est pas homme à faire des chichis, même s’il adore les Say She She.

Comme Shindig! se fend d’un petit buzz autour des Say She She, on va jeter un œil. Jeter un œil, ici, ça veut dire aller les voir sur scène et écouter les disks. Une façon comme une autre de rester à l’affût. Camilla Aisa nous présente les trois She She : la belle Piya Malik, le blonde Sabrina Mileo Cunningham et la black Nya Gazelle Brown.

Elles viennent du Lower East Side et du coup, ça devient vite exotique. Elles racontent leur genèse, trois petites gonzesses qui chantent et qui sympathisent. Ça va leur prendre deux ans pour se faire connaître et enregistrer deux albums. Elles disent vouloir embrasser à la fois «a strong psychedelic element» et le «celebratory power of disco». Pya n’y va pas de main morte : «If you don’t like disco then there’s gotta be something wrong with you», et elle n’a pas tout à fait tort. Elles se fendent aussi d’un petit concept : la quatrième voix, c’est-à-dire trois voix différentes en texture et en registre, fondues en une seule.

Sur scène, ça marche, et ça marche au-delà de toute attente. Elles disköbolent une solace extravagante de sunshine pop, tu crois rêver, tu tombes dans le panneau, tu écartes les cuisses, tu les accueilles à bras ouvert, elles diffusent et elles rayonnent, elles jerkent et elles jivent, elles jouent et t’enjouent, elles cassent les moules et bousculent les repères, elles retrouvent un passage vers une dancing-pop qu’on croyait à jamais perdue, celle des jours heureux. En fait, leur son intrigue, car on y entend des éléments de diskö, mais surtout des harmonies à trois voix qui te montent droit au cerveau, elles font du dancing CS&N acidulé, comme si elles pressaient leur jus d’octaves pour faire jaillir la plus succulente giclée d’excelsior qui se puisse imaginer ici-bas. On ne peut les comparer à personne, leur son est unique, c’est même une sorte d’essence de magie vocale. Et sur scène, cette essence prend une ampleur considérable

Si par curiosité tu as écouté les deux albums avant de venir les voir sur scène, tu vas retrouver tes chouchous. Elles attaquent avec le «Reeling» d’ouverture de bal sur Silver. Incroyable allure, ah il faut les voir chanter en souriant et danser toutes les trois, surtout Piya Malik qui est à gauche, on la sent folle de bonheur d’être sur scène. Elle n’arrête jamais de danser. Elles tapent aussi «C’est Si Bon», gros clin d’œil à Chic c’est Chic, et d’autres merveilles comme «Echo In The Chamber», «Norma», ou encore l’excellent «Forget Me Not» qui clôt le set avant le rappel. Ce qui frappe le plus, c’est sans doute leur modernité de ton.

Leur modernité a un nom : Dale Jennings, le bassman. Il faudrait aussi citer le guitah-god rasta qui le jouxte, Sergio Ross, qui est aussi producteur de Neal Francis et des Monophonics, alors attention, on ne rigole plus. Ces deux mecs font en plus un groupe qui s’appelle Orgone. Dale Jennings qu’on croyait anglais est en fait un mec de Los Angeles qui nous dit : «Check Orgone !». Et là tout à coup, ça prend des proportions qui nous dépassant. Il nous explique en plus qu’Orgone et les trois filles sont deux groupes différents et qu’ils font Say She She Ensemble. Ce sont eux, Jennings et Ross, qu’on entend sur les deux albums de Say She She. Et sur scène, c’est un véritable bonheur que de voir jouer ces deux cracks. Jennings est un bassman faramineux. Avec ses cheveux longs, sa moustache blanche, ses yeux clairs et son taille-basse blanc, on l’a pris pour un Anglais, ce qui l’a bien fait marrer. Il claque des riffs diskö avec une espèce de power à la Tim Bogert, il dégage une énergie considérable, et son power-bassmatic ronfle au-devant du mix. C’est lui la loco dans cette histoire.

Ross joue avec une surprenante discrétion, il se contente de swinguer en lousdé, mais on sent bien l’affûté. Ils vont profiter d’un break des filles pour faire trembler tous les deux les colonnes du temple, avec un gros délire instro basé sur le «Magnificent Seven» des Clash. Jennings joue la pétarade du riff aux doigts, bam-bala-bam bam, il est comme les filles, il sourit en jouant, il est extravagant de présence scénique et de power-bassmatic. C’est pas demain la veille que tu verras repasser un tel bassman dans le coin. Il faut le ranger juste à côté de Tim Bogert et de Jack Bruce. Exactement du même niveau. Dale Jennings ! Une révélation. «Check Orgone !». Ça te tinte encore aux oreilles.

Les filles reviennent après le break dans des petites robes en lamé or et bhaaaam ! «Astral Plane» et là tu prends le Plane en pleine poire, ça te broie le cœur et ça te soulève du sol en même temps, ça te transforme physiologiquement, tu vis de tous les atomes de ton corps un pur moment de bonheur, c’est la jouissance cérébrale que tu passes ta vie à rechercher, et soudain, elle est là, vivante, souriante, apoplectique, réelle et irréelle à la fois, tous ceux qui ont vécu le trip de l’«Astral Plane» le savent : c’est un trip unique, une expression de la beauté formelle, un moment de perfection, une marée sensorielle, et tu as ces voix qui semblent vriller le firmament. Ce mélange de magie vocale et de perfection rythmique est unique. Du coup, l’«Astral Plane» entre au panthéon des cuts magiques.

Leur premier album s’appelle Prism. C’est un Karma Chief de 2022. Les premiers cuts déroutent un peu car trop diskoïdes, même si par certains côtés ils préfigurent l’excellent «Astral Plane». Elles ont un son un peu trop à la mode, mais comme Karma Chief est un subsidiary de Colemine, on s’incline et on attend. On a bien fait d’attendre car voilà qu’arrive un cut de rêve, «Same Things». Elles distillent le sucre des étoiles, le cut te fond dans la bouche comme l’Astral Plane à venir. Tu vendrais ton âme au diable en échange de ce fondu de voix. Elles restent au même niveau d’excellence avec «Fortune Teller», elles refondent leurs voix dans une Fortune de rêve. Dans «Apple Of My Eye» on entend des guitares Soukous dans le fond du son. Effarante musicalité, une vraie pluie de lumière ! Elles terminent ce beau Prism avec «Better Man», leurs chœurs superbes résonnent dans une nef de cathédrale, ça monte très haut dans la pureté évangélique à l’ooh oooh yeah, elles y vont les petites She She qui ne font pas de chichis.

C’est donc sur Silver qu’on retrouve le mirifique «Astral Plane». Tu t’enfonces dans la mélasse messianique d’Astral Plane, c’est complètement délirant et tortillé aux harmonies vocales. Elles font aussi pas mal de heavy funky business («Entry Level»), leurs harmonies vocales se délitent dans l’entre-deux, c’est pur et assez unique. Elles planent encore avec «Passing Time» et se livrent à un très bel exercice de forget me not avec «Forget Me Not», bien rythmé, bien on the beat. Le bassmatic est systématiquement impressionnant. On l’entend encore dans «The Water», une belle pop soutenue aux Yeah Yeah, mais le stratagème des She She finit par rouler sur les jantes. Au bout d’un moment, ça ne marche plus. Trop de cuts, sans doute. Elles calment le jeu avec «Find A Way» et renouent avec les harmonies vocales fluctuantes. C’est vraiment beau, ça coule comme une rivière de diamants. Et elles terminent ce double album avec le morceau titre, une vraie pop en devenir, une pop qui flirte en permanence avec le génie séraphique. On pense beaucoup à Liz Fraser en écoutant les petites She She.

Dans Record Collector, Lois Wilson en fait trois pages et ça y va à coups de glitterball R&B et de post-disco funk. Retour à la genèse, avec Piya qui entend chanter Sabrina à travers le plafond de son petit appart. Rencontre et Piya lance «Let’s start a band !», alors Sabrina lui répond cette phrase historique : «Fuck it, okay.» Lois Wilson va plus loin que Camilla Asia dans la genèse : il apparaît que Sabrina Cunningham a chanté dans des chorales de Rochester, dans l’État de New York, depuis l’âge de 6 ans. Puis elle a chanté dans des groupes et a appris à maîtriser les arrangements vocaux - That’s a big part of Say She She, we just lock in - Quant à Piya Malik, elle a grandi dans le Nord de Londres, nourrie aux Bollywood soundtracks par un oncle producteur. Puis elle passe par Sciences Po à Paris et finit par s’installer à New York. Piya initie Sabrina aux Bollywood soundtracks et au Turkish funk. Elles commencent à se produire sur scène accompagnées par des mecs de Duran Jones & The Indications, d’Antibalas et de Twin Shadow. Puis arrive Gazelle Brown, qui a déjà chanté dans Tomboy, un R&B girl group devenu Phoenix, «but nothing happened.» Tout ça pour dire que les trois Say She She ne tombent pas du ciel. Ce sont déjà des vétérantes de toutes les guerres. Le dernier ingrédient de la genèse, c’est Colemine Records, qui les branche sur Sergio Ross. Alors elles se rendent toutes les trois dans son studio, Killionsound, in North Hollywood. C’est là qu’elles enregistrent leur premier hit, «Forget Me Not». Et dans le studio, on retrouve bien sûr les mecs d’Orgone, dont le fameux Dale Jennings. Elles composent et enregistrent un cut pas jour, et ça va devenir Silver. Record Collector propose alors de les sacrer «queens of soul to Jalen Ngonda’s king», elles sont d’accord. Elles adorent Jalen. Et puis pour finir, Record Collector se fend d’un bel encadré rose intitulé ‘key influences on Say She She’, dans lequel on trouve un peu de tout, Sister Sledge, Tom Tom Club, mais surtout Rotary Connection et l’excellent Hey Love. Du coup, le lien avec Charles Stepney paraît évident.

Signé : Cazengler, Say Chichon

Say She She. Le 106. Rouen (76). 15 mars 2024

Say She She. Prism. Karma Chief Records 2022

Say She She. Silver. Karma Chief Records 2023

Camilla Asia : Finding the fourth voice. Shindig! # 143 - September 2023

Lois Wilson : Raising elle. Record Collector # 556 - April 2024

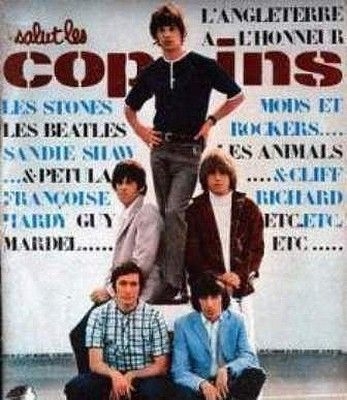

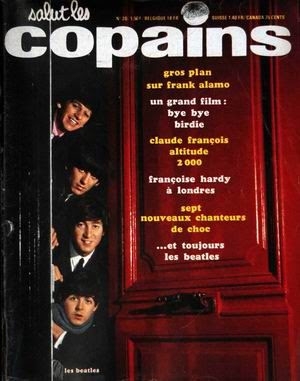

Talkin ‘Bout My Generation

- Part Ten

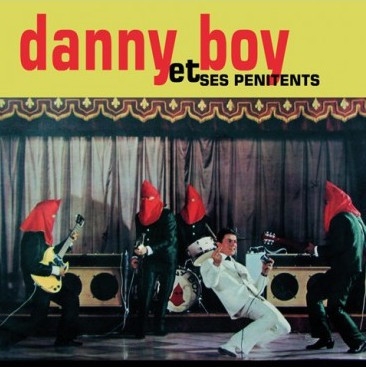

Ah il est bien le petit témoignage que Jean-Louis Rancurel consacre à Danny Boy dans le dernier numéro de Rokabilly Generation. Un Danny Boy qu’il qualifie même de «premier rockeur de France» et à côté duquel nous sommes quasiment tous passés. Voici 15 jours, Damie Chad faisait amende honorable en avouant avoir «fait l’impasse sur lui.» En fait l’explication est simple : on ne l’entendait pas à la radio. On entendait «Twist À Saint-Tropez» et «Dactylo Rock», mais certainement pas l’excellent «Kissin’ Twist». Le pauvre Danny Boy comptait pour du beurre. Dommage, car il était plutôt bon. Il était au rock français qu’on appelait le twist ce que Marty Wilde était au early rock anglais : un talentueux second couteau. La radio préférait diffuser les daubes comme «J’entends Siffler Le Train» et «L’Idole Des Jeunes». N’oublions jamais que le rock est aussi un monde d’injustices. À une autre époque, on célébrait U2 et on méprisait les Spacemen 3. Rien n’a vraiment changé depuis les early sixties.

Les photos de Rancurel sont magnifiques. Il raconte ses débuts de photographe et comment il va coincer Danny Boy dans sa caravane du cirque Pinder. Les images sont d’un réalisme extrême, c’est tout juste s’il ne photographie Danny Boy à poil en train de se laver dans le lavabo. Rancurel le coince assis en costard blanc, près du lavabo, en train de s’éponger la figure. Il sort de scène, il n’a pas fait semblant, apparemment les Pénitents sont des killers sous leurs cagoules. Rancurel précise aussi qu’il était «en culottes courtes» au moment de cet épisode. Le malheur de Danny Boy nous dit Rancurel est d’être tombé dans le biz au mauvais moment, en pleine vague twist, 1962-1963, et le voilà bombardé «archange du twist», alors qu’il se réclame du rock’n’roll. Disons que Danny Boy avait un goût prononcé pour les «chansons rythmées». Rancurel raconte qu’après une courte carrière et quelques disques, Danny Boy est retourné bosser comme poissonnier sur les marchés, car en 1967, il était déjà passé de mode. Pas de pot.

Pour se faire une idée du talent de Danny Boy, il existe sur le marché une compile qu’on peut bien qualifier d’idéale : Danny Boy Et Ses Pénitents. Une belle rétrospective de 28 cuts qui, pour certains, craquent bien sous la dent. Dès «Je Ne Veux Plus Être Un Dragueur», on voit qu’il est solide au chant, c’est un yé-yé, ce mec s’accroche - Ta radio ! - Belle basse, et il trouve l’âme sœur de son cœur. Ah comme les paroles de ces chansons pouvaient être débiles, mais bon, il fait le job. Il tape dans l’early rock au moi fou de toi. Il assure comme une bête. «C’est encore une souris/ Qu’on a mis dans mon lit», s’exclame-t-il dans «C’est Encore Une Souris». C’est quasiment un Wild Cat avant l’heure. D’ailleurs le Wild Cat apparaît clairement dans «Twistez». Jolie craze de Twist Again ! L’énergie est belle. Il a du son. Il arrive juste avant le ras de marée. «Croque la Pomme» montre qu’il sait jeter tout son poids dans la balance. Mais il fait une pop de pomme avec un brin de yodell. Il fait aussi une cover du «Mess Of The Blues» de Doc Pomus, qu’il transforme en «C’est Tout Comme». Pas mal, mais, bon, c’est pas Elvis. Globalement, on se croirait aux camors, au milieu des Chaussettes Noires et des Chats Sauvages. Te voilà en pleine fête foraine. Il fait même des slowahs pour rouler des pelles. Retour à la niaque avec «Dum Dum». Danny Boy est un mec attachant, on le voit s’accrocher à sa niaque comme à une bouée. Son «Stop» est balèze, c’est bardé d’écho des camors. Et dans «Quel Massacre», on entend des chœurs de folles. C’est très en avance sur l’époque. Et puis voilà le blast : «Kissin’ Twist». Plus loin, il fait une petite série de covers, «Locomotion», «Let’s Go», «Bye Bye Love», mais ça reste timoré. Il fait un peu de gospel avec «Répondez-Nous Seigneur» et ça se termine avec un fantastique «Allez Allez» que vient swinguer un xylo. C’est miraculeux de qualité. Tu te demandes vraiment d’où sort une telle merveille.

Signé : Cazengler, Danny Broc (tête de broc)

Danny Boy Et Ses Pénitents. RDM Editions 2016

Rockabilly Generation # 29 - Avril Mai Juin 2024

Inside the goldmine

- Mighty Sam wants you

De toute évidence, Sim fut archevêque dans une vie antérieure, vous savez, l’un des ces archevêques qu’on croise dans les films fantastiques, ces hommes petits et ronds, qui parlent d’une voix sourde et un peu grasse, tout en se frottant les mains, ces êtres qui inspirent une terreur mêlée de respect, devant lesquels on se signe et remerciant Dieu de n’être pas tombé dans leurs griffes. Il en imposait tant qu’on le surnommait Mighty Sim. On l’aimait bien quand même. Mighty Sim faisait partie du comité de rédaction de la revue. Comme il était féru d’histoire, il y puisait le contenu de ses contributions. Son sujet de prédilection était la liberté d’expression. Et bien sûr, Voltaire était l’un de ses maîtres à penser. Il jouait donc un rôle clé dans cet environnement éditorial qui ne jurait que par Dada, l’anarchie et le rock. L’usage voulait qu’en réunion du comité de rédaction, chacun lise tout ou partie sa contribution et qu’on vote la publication à la majorité des mains levées. Le jeu consistait à rafler autant d’accords que possible. Ce qui n’était pas simple, car le comité savait se montrer impitoyable. Quand vint son tour, Mighty Sim se cala au fond de sa chaise et prit un air sombre pour nous raconter l’histoire du malheureux Chevalier de La Barre, qu’on accusa de blasphème en 1766, «pour avoir chanté des chansons impies et refusé de se découvrir au passage d’une procession.» Mighty Sim leva les yeux vers nous pour nous rappeler qu’en ce temps-là, le blasphème était encore puni de mort. «Dénoncé par des témoins oculaires, le Chevalier fut donc condamné à mort par le tribunal d’Abbeville. Il fit appel. Appel rejeté par le Parlement de Paris. Le jour de l’exécution, il fut soumis à la ‘question ordinaire’ pour qu’il reconnaisse ses crimes, mais il perdit connaissance dans les brodequins.» Mighty Sim parlait d’une voix de plus en plus sourde. Il nous glaçait les sangs. «On réanima le Chevalier pour le faire monter sur l’échafaud.» La voix de Mighty Sim n’était plus qu’un murmure. «On lui coupa la langue, puis la tête, on lui cloua le Dictionnaire Philosophique de Voltaire sur le torse et on jeta son corps sur le bûcher.» Mighty Sim ajouta dans un râle que le Chevalier n’avait que vingt ans. Il reprit son souffle pour conclure en indiquant que Voltaire lança une contre-attaque depuis la bourgade suisse où il s’était réfugié, dénonçant dans un article la barbarie de ces gens «qui ordonnèrent, non seulement qu’on lui arrachât la langue, qu’on lui coupât la main, et qu’on brûlât son corps à petit feu ; mais ils l’appliquèrent encore à la torture pour savoir combien de chansons il avait chantées, et combien de processions il avait vu passer, le chapeau sur la tête.»

Finalement, tout le monde est bien content que cette époque soit révolue. Seul Mighty Sim pouvait donner à cet épisode tragique le retentissement qu’il mérite. Il existe un autre spécialiste du retentissement, un Mighty tout aussi mighty, l’excellent Mighty Sam, un petit blackos de Louisiane au regard incroyablement triste.

Étrange album que ce Your Perfect Companion paru en 1986, sur Orleans Records, un label de la Nouvelle Orleans, comme son nom l’indique. Étrange, car on n’avait encore jamais vu une pochette aussi foireuse. Le graphiste a voulu faire un effet sur le portrait de Mighty Sam et l’effet est tellement raté que Mighty Sam est tout noir. Au dos, on trouve un portrait classique qui heureusement a échappé au graphiste du diable. L’album est enregistré à Nashville et le son s’en ressent. «Why» sonne comme de la Soul de Nashville. Rien sur les gens. Rien sur Robert. Mighty Sam chante d’une voix chaude et tranchante à la Otis. C’est la B qui rafle la mise avec «Backstreets», un heavy blues classique mais puissant, très Nashville, sans couleur particulière. On sent le poids des grosses pointures. Mighty Sam y va de bon cœur. Puis il tape une belle cover d’«A Change Is Gonna Come». Il attaque son Sam Cooke à l’I was born by the river et chante vraiment du coin du menton.

Mine de rien, Mighty Sam fait son petit bonhomme de chemin dans les cercles de la connaissance. Personne n’irait miser un seul kopeck sur la pochette de Nothing But The Truth. Grave erreur ! C’est un excellent album. Côté registre, Mighty Sam n’est pas très loin de Wilson Pickett. Ses slowahs sont très impressionnants, de vraies sangsues, mais des sangsues de haut rang («Sweet Dreams»). Toute la viande se planque en B. Il se met à rugir en fin d’«I’m A Man», un vrai lion du désert ! Il revient au slowah de choc avec «When She Touches Me». Chaque slowah est un combat pied à pied avec les éléments. Mighty Sam est un chanteur extraordinaire. Il fait même de la country Soul avec «I Came To Get My Baby (Out Of Jail)», il tape ça sur l’air de «500 Miles», une chanson traditionnelle qu’adapta Richard Anthony en son temps («J’entends Siffler Le Train»). Et puis avec «Badmouthin», Mighty Sam jette tout son poids dans la balance.

Signé : Cazengler, Mighty Shame

Mighty Sam. Your Perfect Companion. Orleans Records 1986

Mighty Sam. Nothing But The Truth. P-Vine Records 1988

Dans les griffes de Gruff

- Part Three

Gruff a tellement d’idées qu’il décide en 2004 d’entamer une carrière solo. Sur son premier album, l’imprononçable Yr Atal Genhedlleath, il chante en gallois. Comme ça, on est tranquille, aucun effort à fournir pour essayer de comprendre les conneries qu’il raconte.

Gruff a des idées. Des idées, oui, mais avec du son. Et quel son ! Gruff a sa griffe. Il s’amuse avec son «Epynt». Il continue de s’amuser avec son «Rhagluniaeth Ysgafn». En fait, il s’amuse avec les croisées des chemins. Mais n’allez pas le prendre pour un clown, il fait l’une des meilleures pop d’Angleterre. Même dans cette langue tellement ingrate, même pas phonétique. Il passe aux machines avec «Caerffosiaeth» et devient une sorte de schtroumphf hip-hop dada, et les chœurs de mecs bizarres ne font que renforcer cette impression d’incongruité. En fait, il dit qu’il chante en gallois, mais il se pourrait bien que ce soit une simple fantaisie linguistique. Son «Ni Yw Y Byd» sort tout droit d’un roman de Lovecraft. Même chose pour le cut qui suit, «Chwarae’n Troi’n Chwerw», voilà le Gruff qui plane comme un vampire au-dessus de sa mélodie. Il passe par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel et chante à la pointe d’un beau baryton.

Comme on décide de bouffer du Gruff, alors on se farcit Candylion. Cet album solo paru en 2007 met un temps fou à décoller. Le morceau titre n’a aucun intérêt, alors fuck it. Les cuts qui suivent ne fonctionnent pas. C’est n’importe quoi. On le voit cavaler ventre à terre avec «Cycle Of Violence». Il cavale au sha la la la, il est marrant et un peu ridicule. Et soudain, il se fond dans un groove de Burt avec «Painting People Blue». Puis il se glisse dans ta poche avec «Beacon In The Darkness». On ne l’écoute que parce que c’est Gruff. Il fait son biz. Il fait sa soupe aux choux, rrru rrrru, d’ailleurs, il dérive dans le «Gyrru Gyrru Gyrru» et la folie l’emporte. Il termine sur un «Skylon» de 14 minutes. Le vieux Gruff a du métier, il reste fabuleusement attachant, il fait sa pop pour de vrai, il reste le roi du groovy rock, sur la durée, il peut rivaliser avec Bob Dylan, il a des couplets à revendre, il gratte ça sur les accords de «Gloria», il raconte sa story. Ah comme l’effarance de la prescience peut être pure au bord du lac de Constance.

Gruff propose pas moins de deux Beautiful Songs sur Hotel Shampoo : «Honey All Over» et «If We Were Words». Il attaque l’Honey à la chaleur de ton. Il va chercher la lumière et la trouve. Il trempe dans sa vieille fascination pour les Beatles et Brian Wilson. Cet Honey est d’une absolue perfection. «If We Were Words» se trouve vers la fin de l’album et récompense ceux qui ont été jusqu’au bout. Gruff revient par la bande, il chante à la pure bienveillance, comme un apôtre de la pop moderne, accompagné par une stand-up. Avec «Sensations In The Dark», il va droit sur Cuba, c’est son droit. Il crée l’événement, avec des trompettes et de la rumba dans l’air. On retrouve des échos de Brian Wilson et de Jimmy Webb dans «Take A Sentence» et il drive ensuite la pop de «Conservation Conversation» à l’accent sûr de remote control. Il s’amuse bien avec la pop, on sent nettement le joueur en lui. Il ramène par exemple des atonalités d’Aladin Sane au piano. «Sophie Softly» montre une fois de plus que Gruff reste nickel jusqu’au bout des griffes. Il est pop. Il est immaculé. Il lance des cascades de son dans «At The Heart Of Love». L’influence de Brian Wilson est évidente. On le voit encore s’amuser avec «Phantoms Of Power», il ramène des grosses guitarasses de la rascasse et tout un fourbi demented. Il jongle avec les formats et ça devient parfois très sérieux.

La pochette d’American Interior ne paye pas de mine, mais attention, sous le parapluie se cachent deux coups de génie : «The Whether (Or Not)» et «Iolo». Gruff se situe dans l’abondance, comme Robert Pollard et Frank Black. Toutes ses chansons fonctionnent. Il accroche, quoi qu’il dise. Son Whether est monté sur une basse fuzz et ça devient vite spectaculaire, avec les montées de basse dans le son. Gruff est une espèce de Swamp Dogg en blanc. Il a récupéré tous les plans des Beach Boys, il est complètement euphorique. Il s’amuse encore plus avec «Iolo». Il dispose de cette volonté intellectuelle qui lui permet d’expérimenter. Il balance des violons sur un drumbeat de hard Rhys. Son morceau titre sonne comme une sacrée mainmise sur la pop. Quand on le voit repartir avec «100 Unread Messages» sur la samba galloise, on comprend que sa seule optique est la liberté. Avec «The Last Conquistador», il fait son Neil Young, avec le même genre de power, au chant généreux d’ambition démesurée. Gruff Rhys est une aubaine. Il claque le groove de «Liberty (Is Where We’ll Be)» à la surface de sa qualité. C’est excellent, inspiré par tous les trous, avec cette mystérieuse récurrence des pianotis d’Aladin Sane. Gruff veille au grain de Rhys. Tout est spécial sur cet album, mais en même temps, il existe une sorte de cohérence dans le délire, mais à un point que tu ne peux imaginer si tu ne fais pas l’expérience de l’écoute. C’est en tous les cas le sentiment que donne «The Swamp». Et le festin se poursuit avec «Wild In The Wildreness», il plaque la pop dans son univers comme Andy Warhol couvrait de papier alu les murs de sa Factory. Gruff Rhys impose un profond respect. Il peut décoller comme le fait parfois Brian Wilson. Il se transforme en Saint-Vincent de Paul de la pop pour «Year Of The Dog» et boucle ce brillant épisode avec «Tiger’s Tale». Il drive une fois encore son biz à la qualité supérieure, il ne navigue qu’au sommet du lard fumant, il peut tout se permettre, même cet instro magique.

Attention : Set Fire To The Stars est la BO d’un film. Impair et passe.

Paru en 2018, Badelsberg peine à jouir. Gruff chante une petite pop pressée qui n’accroche pas. Tintin pour la magie. Le filon Furry s’épuise. Sa pop pressée est celle d’un homme volontaire et plein d’idées, comme l’est d’ailleurs Nick Saloman, mais ce n’est pas le même genre d’effervescence. Celle de Nick fonctionne toujours, celle de Gruff s’éteint. «Limited Edition Heart» est une petite pop qui se voudrait enchanteresse et qui ne l’est pas, mais alors pas du tout. Re-Tintin, pour la magie. Il essaye plein de trucs : chanter à la profondeur de ton («Drones In The City»), singer Nick Drake («Negative Vibes»), même s’il coule de source, comme un beau filet de morve. Il réussit même à devenir pénible («Achitecture Of Amnesia»). On est content quand ça s’arrête. Merci Gruff, à bientôt et bonjour chez toi.

Bon alors Pang ? To Pang or not to Pang ? Sa pochette à la Magritte n’inspire pas trop confiance. On voit tout de suite qu’il n’a pas de temps à perdre, il embarque son «Pang» aussi sec, du son c’est sûr, vite fait sur le gaz, pas le temps d’épiloguer. On perd vite la magie de la pop. Trop de machines dans les cuts suivants. Gruff paraît paumé. Il est même assez ridicule avec «Ara Deg». Il est en panne. Pauvre Pinocchio. Il cache la misère avec un balladif de bord du fleuve, «Eli Haul». Il n’a plus rien dans la culotte. Tous ces cuts manquent de protéines. Gruff finit par tomber dans le camp des pathétiques. On est inquiet pour lui, et l’inquiétude grandit au fil des cuts, lui qui fut jadis si prodigue. Là, il prend les gens pour des cons, surtout ceux qui continuent d’acheter ses albums. Il tente de sauver Pang avec le Welsh diskö beat d’«Ol Bys/Nodau Clust» et c’est le hit tant attendu. Dommage qu’il perde la main avec le reste. Un seul bon cut sur neuf, c’est pas terrible. Pang Pang cu-cul.

Inutile de dire qu’on attend des merveille de ce Seeking New Gods paru en 2021, et qui va donc faire l’objet d’une tournée au printemps 2022. Il démarre en chantant à la barbe des vieux génies qui ont tout connu avec la pipe au bec et la lippe pendante. Il est marrant, ce mec, il continue de courtiser sa vieille muse éculée par tant d’obus. L’humour gallois de «Mausolum Of My Former Self» nous dépasse. Il retente le coup de la pop toxique avec «Can’t Carry On», mais ce n’est pas évident, malgré ce can’t carry on/ Can’t can’t. Avec le morceau titre, il écrase le champignon comme on presse un abcès, pour que ça gicle mais c’est avec «Hiking In Lightning» qu’il emporte tous les suffrages, car voilà un cut digne des barbares, those animal men, heavy riffing et fast tempo, il taille dans l’épaisseur du son et du coup, il ramène l’un des meilleurs sons d’Angleterre. Il fait ensuite son Todd Rundgren avec «Holiest Of The Holy Man», c’est-à-dire que sa mélodie explose en plein ciel. Le temps d’un cut, il redevient l’égal de Todd Rundgren et de Brian Wilson.

Signé : Cazengler, Rhys orangis

Gruff Rhys. Yr Atal Genhedlleath. Placid Casual Recording 2004

Gruff Rhys. Candylion. Team Love Records 2007

Gruff Rhys. Hotel Shampoo. Ovni 2011

Gruff Rhys. American Interior. Turnstile 2014

Gruff Rhys. Set Fire To The Stars. Twisted Nerve 2016

Gruff Rhys. Badelsberg. Rough Trade 2018

Gruff Rhys. Pang. Rough Trade 2019

Gruff Rhys. Seeking New Gods. Rough Trade 2021

*

Routes Of Rock, reprenons la highway des pionniers, retour à la source, le rock est une matière malléable à l’infini, un peu comme l’or potable des alchimistes. Les pionniers reviennent toujours à la surface, telles les fleurs vénéneuses de Baudelaire, aucun désherbant ne parvient à nous en débarrasser, elles nous narguent, elles nous survivront et nous n’y pouvons pas grand-chose.

Cette fois-ci la piste maudite nous ramène en Thaïlande, nous y avons déjà rencontré Bill Crane qui a, voici quelques années, quitté la banlieue parisienne pour ce pays d’Asie, il photographie, il écrit, il vit, et depuis quelques mois il a ressorti sa guitare de son étui, dernièrement nous avons dans notre livraison 620 du 16 / 11 / 2023 chroniqué un recueil sous le nom d’Eric Calassou de ses clichés (très peu touristiques, amateurs de vues proprettes vous êtes avertis) et dans notre livraison 627 du 11 / 01 / 2024 son album virtuel Baby Call my name. N’est pas près de s’arrêter en si bon chemin puisqu’il remet le couvert avec :

COVERS

BILL CRANE

( Album Numérique / Chaîne Bill Crane YT)

Maybe baby : de Buddy Holly : l’on a écrit et répété à suffisance que le jour de la disparition de Buddy Holly est celui où la musique est morte, genre de déclaration aussi stupide que celle qui prédisait qu’après la shoah il serait impossible d’écrire de la poésie, c’est là oublier que sur la croûte terrestre l’homme est un insecte obstiné qui jamais ne cesse de vaquer à ses affaires habituelles comme écouter de la musique ou tuer ses semblables. Que serait devenu Buddy Holly si l’ange de la mort ne l’avait ravi en plein ciel un jour de tempête neigeuse, je n’en sais rien, mais ce qui est sûr c’est que ses continuateurs sont devenus célèbres en mélangeant la mélodie au rock’n’roll les Beatles ne faisaient que suivre l’exemple de Buddy qui attifa de chœurs gentillets le jungle sound de Bo Diddley, sur le papier l’alliance reste improbable, dans les faits elle s’avéra une réussite indéniable. S’atteler à une reprise de Buddy avec un micro, une guitare et une boîte à rythme relève du grand art. Bill Crane n’a gardé de l’original que l’épure, les chœurs féminins et leurs bouches en cœur ont été relégués dans les oubliettes. Au final la popperie sucrée de Buddy y a laissé bien des plumes, mais y a gagné sur toute la ligne, la chanson de Buddy nous parle d’un futur proche heureux, la reprise de Bill Crane s’inscrit dans la poignante nostalgie d’une époque révolue, 1957 tambourinait dans les jours heureux de la société de consommation, de 2024 se profilent des jours sombres, la voix de Bill Crane est en équilibre sur le fil tendu entre bonheur et angoisse, quant à sa guitare elle égrène de miraculeuses notes qui roulent entre diamants et larmes. La rythmique inexorable nous rappelle que le train, de tout son train-train, se dirige dans la nuit de l’incertitude qui nous attend. Love me tender : certes Elvis est le roi du rock, mais pourquoi reprendre cette bluette et pas Mystery Train, que manigance Bill Crane, que veut-il signifier par ce choix, n’existe-t-il pas des trucs plus toniques dans le répertoire de l’occupant de Graceland, sans aucun doute, mais là Bill Crane nous sort un véritable chef-d’œuvre, la meilleure interprétation de ce morceau que vous n’entendrez jamais, d’une tristesse infinie, d’un désespoir absolu, vous transforme la chansonnette en drame métaphysique, une tragédie grecque, si vous n’avez jamais compris ce que veut dire Aristote lorsqu’il parle de catharsis pour définir le dénouement d’une crise, écoutez ce Love me Tender c’est la survie catastrockphique que vous vivez tous les jours depuis la naissance du rock, cette voix grave qui se superpose à elle-même comme la vague sur le rivage s’en vient recouvrir celle qui l’a précédée pour subir le même sort dans l’instant suivant sous celle qui s’en vient déferlant sur toutes vos illusions. Chicken walk : coup de maître, qui vaut bien le cou coupé de fin de Zone d’Apollinaire, après nos deux fleuves tranquilles du début Bill Crane nous sort Adkins de l’Hasil, l’est né deux ans après Elvis mais sa musique peut être qualifiée de proto-rock en le sens où elle puise dans la primitivité, non pas la plus pure, mais la plus sale du blues. Encore une fois Bill Crane pousse d’un millimètre le curseur. Vous en donne une version très pionnier du rock, une fois que vous l’aurez écoutée faites le test : retourner au Maybe Baby de Buddy Holly et vous comprendrez pourquoi le chanteur de Lubbock malgré ses mignardises est un rocker authentique. N’ayez crainte Bill Crane vous décapite la poulette proprement, non seulement vous ne souffrirez pas mais votre perversité inavouable se réjouira. Roadrunner : l’on vient de parler de Buddy Holly, voici donc Bo Diddley qui se radine. A toute vitesse. ( Note subsidiaire : si vous voulez savoir d’où les Animals ont tiré leur son écoutez Bo Diddley, l’a autant inspiré le rock anglais qu’américain, el Semental comme disent les espagnols pour désigner l’étalon ). L’on s’attend à un festival de guitare, c’est oublier que le rock des pionniers repose avant tout sur l’inflexion du vocal, alors Bill Crane nous en donne une version à la Buddy Holly, sans les chœurs mais surtout sans le chant, réalise ce prodige que les plus beaux moments du morceau sont lorsqu’il parle, prend la parole, nous file une espèce de talkin’blues désinvolte, car le rock ‘n’ roll n’est pas une musique mais un jeu et vous avez intérêt à connaître toutes les règles de la gamme et du game. Not over. Havana Moon : je vais vous confesser un de mes crimes, mon morceau préféré de Chuck Berry c’est Havana Moon, peut-être parce que l’on entend beaucoup plus sa voix que sa guitare, quel plaisir de retrouver ce morceau dans ce florilège rock ! Evidemment sur ce morceau la guitare de Bill ne crâne pas, elle se fait discrète, faut reconnaître qu’elle est un peu comme ces filles en tenue passe-partout qu’une infime touche de rouge sur les lèvres vous attire irrésistiblement vers elles, une version toute en évanescence, perpétuellement elle se délite mais elle ne meurt jamais, le chant de Berry sent la gouaille friponne, à écouter les murmures de Bill votre foie sécrète de la bile, la sueur froide du trépas passe sur vous, tous ces bruits qui chuchotent vous transportent dans le halo funèbre de la lune noire. Be bop a Lula : ( nous avons déjà chroniqué ce morceau dans notre livraison 628 du 18 / 01 / 2024). L’on a longtemps mythifié sur la version lente de Be Bop A Lula, Bill Crane nous en donne une version tendre, nous la transforme en chanson douce, l’en rabote toutes les articulations syncopiques qui forment l’ossature de l’original, encore marquée de ses influences leberiennes et stolleriennes, s’en dégage une tristesse destinale en totale adéquation avec les dernières années de Gene. Baby please don’t go : Big Joe Williams l’enregistre en 1935 année de naissance de Presley, trente ans plus tard lorsque l’on l’a entendue à la radio l’on a tous cru qu’elle était une création des Them, bien sûr elle venait de bien plus loin, des champs de coton et des chants d’esclaves, et était fortement inspirée par John Lee Hooker, l’en existe des centaines de version, celle de Bill Crane moanise quelque peu, l’aurait dû supprimer la boîte à rythme son absence nous aurait aidé à mieux comprendre comment et surtout pourquoi le rock est un enfant perdu du blues, ce n’est pas la fillette qui est partie, c’est le gars qui s’en est allé il ne sait pas où et pourquoi, l’appel sauvage nous souffle Jack London, il marche à pieds sur une highway détrempée et battue par un vent mauvais. Completely sweet : (nous avons déjà chroniqué ce morceau dans notre livraison 628 du 18 / 01 / 2024). Un de ces bonbons à la fraise acidulée voire à l’orange sanguine dont Eddie Cochran était coutumier, le vocal se charge du sucre et la guitare du sulfure. Bill Crane change la recette, une voix caverneuse au timbre chargé de nostalgie et une guitare agite son éventail pour vous ressusciter de votre rêverie léthargique. Et puis ses doux yodels évaporés qu’il enfonce dans la roche des falaises de l’immémoire. Sur l’image qui raccompagnait cette version je n’avais pas tilté sur ce bouquet de roses rouges qui semble avoir été posé sur une tombe, et les stores baissés. Le show must not go on. I wanna be U doll : réouverture du magasin. De nouveaux arrivages. Mais ce ne sont pas des pionniers. Oui, d’accord mais avec les années qui s’accumulent la distance entre 1960 et 169 a tendance à se rétrécir. L’a renvoyé le chien à la niche. Changement de genre. Notre crâneur commence à déblatérer dans un haut-parleur, joue à Monsieur Loyal, le rock’n’roll n’est que l’autre face du cirque. La guitare ne court pas à la déglingue, maintenant le vocal se lamente à la manière d’un coyote arraché à sa verte prairie pour être enfermé dans une cage de la ménagerie. Une basse triste comme la nuit qui tombe, peut l’appeler tant qu’il veut, le chien serait-il une chienne, la bestiole ne viendra pas, c’est peut-être pour cette raison que le maître joue de la guitare comme s’il frappait un gong funèbre. Envoûtant et fascinant. Un iguane a dû s’échapper. Tutti Frutti : ce n’est pas un morceau de rock, Little Richard, c’est une torche que Dieu a allumée pour que partout où elle passe les âmes ne repoussent pas. La torche de Bill Crane c’est celle que l’on éteignait sur le seuil de la maison ou le cortège avait emmené la mariée, plus besoin de flamme, elle était en train d’être consommée, le Bill Crane vous sape le moral, un pneu crevé, petit tu ne sais ce que c’est le rock ‘n’ roll, je vais t’apprendre, si derrière les habits chamarrés tu ne discernes pas la silhouette de la mort, tu n’as rien compris à la vie, en soi ce n’est pas grave, par contre tu n'as rien compris au rock’n’roll, ça c’est rédhibitoire. Alors tais-toi, mets un mouchoir sur tes jérémiades, écoute le frémissement des sycomores. Matchbox : Carl Perkins est-il le plus grand des pionniers. C’est la question que je me pose chaque fois que j’entends un de ces titres. En tout cas le plus authentique, sans un minimum de frime. L’est le lieu où le blues rural copule avec le rockabilly rural. Le rock à Bill Crane a compris toute l’histoire légendaire du rock’n’roll, une interprétation tout en nuance en-dessous juste pour que l’on entende le bruit qui sourd de la terre ensemencée par les esclaves et les pauvres blancs, plus de tristesse, juste le blues du fermier qui travaille pour des queues de citrouille. Lonesome town : l’a un profil de gosse de riche Ricky, et des chœurs qui ressemblent un peu à ceux d’In the ghetto d’Elvis, bref il vous déchire le palpitant en petits morceaux. L’on avait compris que le Bill Crane n’allait pas faire une reprise de Yakety Yak des Coasters, termine sur une chanson automnale, ne la rend pas plus solitaire et triste que l’originale, se contente de la chanter, mais les arbres ont perdu leur couronne d’or, il nous les présente dépouillés. Vous pouvez pleurer, la pluie cachera vos larmes. Havana moon : l’a dû réfléchir Bill Crane, avec le morceau précédent vous filez tout droit prendre une chambre à l’hôtel des cœurs brisés, alors il nous offre un dernier cadeau, une seconde version de Havana Moon, la voix et le cette espèce de grésillement de cigales, tout à l’heure je faisais le mariole en remarquant que sur ce titre ce n’était pas la guitare de Chucky Chucka, comme l’aime à le nommer notre Cat Zengler, qui triomphait, l’a dû avoir la même intuition que moi Bill Crane, mais lui comme il sait en jouer, il se paie le luxe de la laisser au vestiaire, ça se remarque comme l’absence du dinosaure qui a déserté le canapé du salon, quant au résultat, il est terrible, cette voix qui va jusqu’au bout de la nuit comme une lampe à huile qui attend l’aurore pour consentir à fermer les yeux.

Les pionniers, parfois leurs cendres sont brûlantes, parfois elles sont froides. Ce Covers de Bill Crane vous aidera à comprendre ce phénomène dichotomique.

Pour les amoureux du rock‘n’roll.

Not only.

Damie Chad.

*

LES BLOUSONS NOIRS : LES REBELLES SANS CAUSE

ALEXIA SAUVAGEON / CHRISTOPHE WEBER

Se nommer Sauvageon lorsque l’on traite du phénomène des Blousons noirs faut le faire, peut-être une indication du destin. Difficile d’être affirmatif : l’aurais-je déjà vu ? L’est remis sur YT par la chaîne Imineo Documentaires spécialisée en vidéos historiques, comme quoi tout peut arriver en ce bas monde, les blousons noirs sont entrés dans l’Histoire. Vous les retrouvez (notifiés) aussi sur la chaîne d’Alexia Sauvageon-Colette qui définit l’exposition de son travail professionnel et ses coups de cœur personnels en trois mots : Storytelling, émotion, impact. Sur le générique final le Copyright attribué à Sunset-Presse date de 2014, société spécialisée depuis trente ans dans la production de films et d’émission pour la télévision. Une grosse boite.

L’ai-je déjà vu, Sans doute, mais je n’en suis pas sûr. Toutes les images que l’on trouve sur le Net sur les Blousons Noirs proviennent des mêmes sources. Les mêmes documents d’époques, les même rares témoins et acteurs interrogés, les mêmes connaisseurs, les mêmes spécialistes.

Profitons-en pour rendre hommage à Jean-Paul Bourre disparu le 23 octobre de l’année dernière que l’on voit revenir sur les lieux de sa jeunesse, il fit partie de la bande des Croix Blanches à Issoire, par la suite il écrira de nombreux livres, deviendra animateur de radio sur Ici et Maintenant, l’est un témoin de toutes les dérives underground, officieuses et officielles de sa génération depuis les années soixante à avant-hier…

Le docu d’une heure est plein comme un œuf, il analyse le mouvement qui ne dura pas longtemps de 1959 à 1963, situation historique, nationale, internationale, le phénomène français, milieu social, violences, bagarres, Marlon Brando, James Dean, la musique, place centrale accordée à Vince Taylor et à Gene Vincent, rien que pour cela le docu est à voir, et puis l’évaporation du mouvement, la suite c’est Mai 68, une nouvelle génération, petite-bourgeoise, qui prend non pas le pouvoir mais le devant de la scène, le docu oublie toutefois de préciser que le seul soir où la police fut débordée c’est quand les bandes jusqu’à lors en retrait descendirent au centre de Paris, elles ne se fixèrent pas sur les barricades, points chauds de normalisation délimitoires de l’ennemi, mais se déplacèrent en petits groupes harcelant et désorganisant les flics… ensuite c’est la survie, ceux qui se sont volatilisés ( mariage, boulot, métro) et ceux qui ont continué le rêve à leur manière, Patrick Grenier de la Salle devenu écrivain, son roman Classe Dangereuse est à lire, l’est émouvant avec son perfecto et son badge Eddie Cochran, Gérard Bricks qui monte son groupe de rock une fois la retraite arrivée...

C’est tout, le docu expose mais ne va pas plus loin. Nous y reviendrons.

Damie Chad.

*

Vous ne saurez jamais tout le mal que l’on se donne, le Cat Zengler et votre very heavy very humle serviteur Damie Chad pour rédiger nos maudites chroniques, ainsi pour celle-ci j’ai dû parfaire mes connaissances en langues kirghise et persane.

NOMAD

DARKESTRAH

(Mars 2024 / Osmose Production)

Darkesthrah et pas darkesthrash, sachez faire la différence, un groupe de metal certes, un peu différent, d’origine kirghise, même s’il est basé en Allemagne, qui se permet un mélange musical qui pourrait paraître incongru, symphonique et folklorique, mais si j’ajoute qu’il se revendique païen et que le retour aux premières civilisations est aussi un retour vers d’originelles musiques, ce genre de démarche ethno-moderniste vous apparaîtra peut-être s’inscrire dans une certaine logique de production authentiquement artefactique.

Le Kirzgisthan, ancienne république soviétique est encastré au milieu de l’Asie Centrale entre le Tadjikistan, l’Ouzbékistan et la Chine. L’histoire des Kirghizes n’est pas simple, ils ne sont arrivés dans le Kirzigthan qu’au seizième siècle, d’après ce que j’ai compris ils proviendraient de Sibérie mais des tribus turkmènes se seraient mélangées à leurs troupes, ils se seraient un long moment installés en Mongolie… pas pour rien que le disque s’intitule Nomad ! C’est que l’on appelle une remontée aux racines. Mythiques.

La couve nous fait rêver, un guerrier chevauchant une magnifique monture, aussi noire et monumentale que le Bucéphale d’Alexandre le Grand, l’on s’imagine déjà en train de chevaucher avec les hordes mongoles de Gengis Khan, hélas ce dernier est venu au monde quelques siècles après les pérégrinations évoquées par notre rapide survol géographique. Un autre détail qui cloche (nous écrivons cette chronique au jour de Pâques), notre guerrier n’est guère armé, ni lance, ni arc, ni épée, porte un instrument de musique, qu’il joue avec un archet comme Jimmy Page, une espèce de guitare non électrique préhistorique aussi longue qu’un cou de girafe, aussi mal foutu qu’un clou de girofle, qui porte le doux nom de Tar, une précieuse indication pour notre écoute.

J’avais cité Jimmy Page sans trop y réfléchir, mais à lire le paragraphe précédent l’on ne peut s’empêcher de penser aux expériences de Jimmy et de Robert Plant avec des musiciens marocains et égyptiens.

Asbath : drums, percussions, si le nom de tenir komuz signifie guimbarde, vieil instrument traditionnel notre batteur est aussi chargé des modernités sampleriques / Resurgimus : guitares, keyboards / Magus : tambour, tar à quatre cordes (je suppose) employé dans les orchestres ‘’ symphoniques’’ orientaux, guimbarde / Cerritus : basse, tambour shamanique / Claruck : vocal, percussion.

Le groupe est en activité depuis 1999, il a déjà commis six albums, des membres sont partis, de nouveaux venus sont arrivés. Il semble maintenant vouloir reprendre un nouveau départ.

Journey through blue nothingness : un instrumental si vous voulez, un frémissement venu de loin, vient-il vers vous ou provient-il de vous, est-ce le néant du monde qui s’empare de vous, ou projetez-vous votre néant intérieur sur l’immensité qui vous entoure, une rumeur, un rituel shamanique monocorde, une remontée vomitoire du fond des âges, du temps des hordes perdues dans l’infinité fuyante du monde qui semble vous aspirer à chacune de vos avancées, vous pensez conquérir la terre, vous n’êtes qu’un insecte perdu sur une surface informe sur laquelle vous ne faites que passer poussé, tiré par des forces incalculables dont vous croyez être le moteur, dont vous n’avez qu’une faible prescience de leur existence. Kök-Oy : sauvés ! ne pénétrons-nous pas dans un morceau qui fleure bon le chaud metal de nos habitudes auditoires, mille chevaux foncent droit devant, goûtez cette joie sauvage qui vous assaille, la voix colérique semble mener l’assaut, que se passe-t-il pourquoi cette rupture, le chant de victoire retentit, vous avez franchi le fleuve bleu, vous êtes rentrés dans le pays de vos espérances, en vous-même là où depuis toujours, depuis le premier jour de votre naissance , rôde la mort, vous n’en sortirez jamais, car nous restons prisonnier de nos pensées, oh ce bourdon insatiable qui résonne derrière la batterie, où que tu diriges tes pas, tu ne sortiras jamais de toi-même, ton esprit est une tombe. Comprends que c’est là l’idée fondamentale qui guide tes pas. Somptueux ! Nomad : galops et hennissements de chevaux, chant de guerre et de destruction, partout où nous avons passé nous avons semé la mort, pillé et brûlé, une épopée victorieuse, partie d’un océan pour arriver à l’autre bout de la terre devant une même mer infranchissable, mais le grand voyage se double d’un autre introspectif, nous avons dominé le monde entier, nous sommes les rois mais nous vieillissons et nous mourrons, la route était simple et toute droite, maintenant nous chantons tous en chœur l’absence de ce pays que nous n’atteindrons jamais, oui les mots ont plus de poids que les armes, oui la poésie est plus brûlante que la guerre. Nostalgie de l’introuvable. Le morceau se déroule comme un immense film tumultueux dont les images vous happent, vous meuvent, vous transportent en un torrent de pensées interdites. Les plus grandes menaces. Sensationnel !