KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 655

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

05 / 09 / 2024

JAMES CHANCE / JIMMY JAMES

ESTIVALERIES / BLACK CROWES / JOHN CALE

DEMON & ELEVEN CHILDREN / CERBERE

EDGAR POE / TWO RUNNER

Sur ce site : livraisons 318 – 655

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Wizards & True Stars

- Pas de chance pour James Chance

James Chance vient de casser sa pipe en bois, aussi allons-nous nous recueillir devant sa dépouille pour honorer sa mémoire. James Chance est un cas unique dans l’histoire du rock américain. Il s’est distingué en shootant du free dans le cul de son idole James Brown, une familiarité paraît-il assez courante entre géants.

Côté littérature, pas grand-chose. Tu peux éventuellement rapatrier le mini-book d’Erwin Paul, James Chance & The Invention Of Punk-Funk, publié à compte d’auteur. 60 pages. T’avale ça en une heure. Tu ne risques pas te choper une entorse à la cervelle. Peut-être qu’au fond, il n’y a pas grand-chose à dire. Peut-être que James Chance se résume à trois mots : agression, funk et free. Rien dans le book, hormis quelques formules ronflantes qui célèbrent la No Wave, «un genre qui défiait les catégories et qui remettait en cause les bases mêmes du punk-rock». La No Wave fut un rejet de tout ce qui existait. On se souvient que Kim Gordon dans son autobio avait flashé sur la No Wave.

Comme le jeune James veut du raw, il joue du sax. Il entre à l’université du Michigan. La musique est sa passion. Il s’en prend aussitôt aux conventions. Il débarque à New York et devient l’un des pionniers de la No Wave. Il joue avec Lydia Lunch dans Teenage Jesus & The Jerks. Puis il met au point son mix de «punk aggression, funky grooves and free jazz improvisation», il cultive «the dissonant energy». Et puis on découvre que Thurston Moore battait le beurre dans les Contortions. Sur scène, James Chance se contorsionne, pour illustrer graphiquement le son des Contortions. Il est en colère, il cherche à repousser les frontières - pushing the boundaries of what a rock concert could be - Il fait exactement ce que fait Alan Vega à la même époque, il provoque le public, descend dans la fosse et frappe. Les Contortions explosent en 1979, ce qui semble logique. Un groupe extrême n’est pas fait pour durer.

C’est l’occasion ou jamais de déterrer le Beirut Slump - Shut Up And Bleed de Teenage Jesus & The Jerks. Pas question d’emmener ce machin-là sur l’île déserte. C’est juste un document anthropologique sur la No Wave. Un son qui n’est pas fait pour les disks, car c’est une agression. «Orphans» pourrait passer pour de l’art moderne. Lydia Lunch gueule dans le néant. Elle chante atrocement mal. James Chance arrive avec son sax à la main dans «The Closet». Il fout le feu dans le brasier de destruction massive. Il injecte du hot free dans le cul de «Less Of Me». Diable comme elle chante mal. Comment fait-elle pour être aussi énervée ? C’est lui qui chante dans le chaos total de «Sidewalk», enfin chanter, c’est une façon de parler. Aucun espoir. Beirut Slump est un document anthropologique, pas du rock.

Il est très bien le petit coffret Tiger Style paru en 2003 : Irresistible Impulse. Parce qu’il rassemble des choses comme Buy The Contortions, Sax Maniac, mais aussi The Flaming Demonics et surtout un booklet signé Glenn O’Brien. L’O’Brien revient sur la fameuse No Wave et indique que la plupart des no-wavers auraient été d’accord avec Jean-Luc Godard qui affirmait (en parlant de la Nouvelle Vague) : «Il n’existe pas de nouvelles vagues. Il n’y a que l’océan.» Tout est dit. Il salue à la suite Eno et son No New York, prétexte à une apologie du no - It was about what it wasn’t. It wasn’t for the masses, it wasn’t stupid, and it wasn’t negotiable. it wasn’t categorizable - O’Brien parle d’un son nouveau, celui des Contortions - The James Brown funk format is whitened and tightened up a notch, to the edge of frantic, with Pat Place’s oblique guitar exploding in tangents, Adele Bertel’s organ lurching in flat minor counterpoints, and James Chance’s alto sax outbursts levitating above the fray like snake charming gone terribly wrong - L’O’Brien cite un passage du Bird de Clint Eastwood où Charlie Whitaker loses his cool. Et à propos des Contortions, il ajoute, éperdu de véracité : «The whole enterprise was infused with a perfect air of insolent, cooly aggressive, vindictive existentialism.» Aux yeux de James Chance, le jazz avait perdu «its sexuality and its funk». Alors James haïssait les gens venus le voir jouer, «so he sang, he danced, he blew his horn, and if that wasn’t enough, he punched them in the face or pulled their hair.» Et là, il te balance une première théorie : «James Chance était un visionnaire qui savait que pour créer un nouveau son, il fallait brûler le vieux.» Alors pour créer un son, il ramène du deep groove, des «sophisticated post bop chops with pop art hyper-jaded lyricism that transformed existential dread into a party.» Et l’O’Brien pensait à l’époque que James Chance «should be the greatest star in the world.» On pensait tout ça en écoutant Buy The Contortions. Mais peu de gens l’ont compris. Only the very few. Pour lui, «James Chance was the most exciting man in art and show business.» Il a assommé la copine de Robert Christgau en concert, d’un coup de pied de micro, and never missed a beat. James Chance : «Si les gens viennent me voir jouer, ils vont devoir payer. And not just in money.» James hait les New-yorkais - New York people are such assholes, so cool and blasé - Alors il les frappe.

Puis il flashe sur la diskö, parce que ça dégoûte les rockers - The Contortions was the first death fashion pop art band since the Velvet Underground, and it sounded better than if Iggy had gone to Julliard - James devient «the wildest dude on the block coming up as jazz saxophonist.» Black and white - He knew how to hit a note in a way that was so white it was black - Et pour achever d’écraser la métaphore au fond du cendrier, l’O’Brian ajoute : «He knew that his attitude and his humour were so black they were white.» James White & The Blacks ! Tout est dans «Almost Black». James se prend pour un black, et la blackette l’envoie bouler - You ain’t no roots - Pour l’O’Brien, James bat le Jag et le Lou à la course avec sa «combination of Mose Allison on Methadone jazz vocalization and an evil mind control guru.», le tout saupoudré de «disco-self-destruction» - Why don’t you trying being stupid instead of smart? - Et James de créer «an extraordinary experience, musical, ritual, social, artistic, and of course, anti-social (a better world for political).» L’O’Brien affirme que la modernité de James reste «still unsurpassed» - It’s the veritable razor’s edge, so hard yet funky, so nasty but so cool, it’s beyond the valley of Miles’ ‘On The Corner’ or Beeafheart at his best.

L’O’Brien rappelle aussi que James a toujours monté des équipes triées sur le volet, «that mixed tight black funk session players, hipster elite jaszzmen, and flamboyant eccentric art world personalities.» Dans James White & The Blacks, les Blacks sont black. On les voit brièvement dans Downtown 81.

Alors tu écoutes James Chance & The Flaming Demonics, boom dès «The Devil Made Me Do It». Le hasard des écoutes fait qu’on écoute ça après le Blasé d’Archie Shepp, et là mon gars, t’es pas dépaysé. C’est la même énergie ! Ça pétarade. James ne veut pas se calmer. Il gargouille et claque des rush de free. Il mène ensuite son «Boulevard Of Broken Dreams» de main de maître - Along the boulevard of broken dreams/ Where gigolos and gigolettes take a kiss/ They will regret - Puis il opère un retour fracassant au free funk avec «Rantin’ and Ravin’», le bassmatic pétarade dans la soie, ça peut exploser à tout instant, pouet pouet, et le sax frise le free, mais comment font ces Demonics pour tenir le son en laisse ? James Chance ne cherche jamais à s’assagir, comme le montre encore «The Native Are Restless». Il adresse un gros clin d’œil à Duke avec le medley «Caravan/I Don’t Mean A Thing/Melt Yourself Down» et boucle avec l’heavy boogaloo d’«I Danced With A Zombie», vite rattrapé par l’unisson du saucisson des cuivres. Fantastique melting pot de potes de cuivres ! À la suite, on tombe sur une version explosive de «White Meat», avec des grooves toniques de qualité supérieure et des screams impunis. L’animal sait screamer son ass off.

James Chance & The Contortions sortent Buy en 1979. «Design To Kill» ? Hard attack ! C’est pas du rock, coco, c’est de la Contorsion. Un peu de James Brown mais surtout de la Contorsion, c’est-à-dire de l’ultra-modernité. James Chance est en colère - Aoouh ! The design to kill ! - Il reste dans l’avant-gardisme avec «My Infatuation». Très en avance sur tout le punk et l’avant-trash new-yorkais. Étourdissant de casse-noisette. Postulé du postulat. Tu ne bats pas ça à la course. Tout l’album est bon. Avec «I Don’t Want To Be Happy», le free craque la coque du pop. C’est monté sur un hard drive de funk avec un sax free comme l’air. Il chante comme un white nigger excédé. Il travaille la quinconce du crabe dans «Anesthetic» et devient wild as superfuck avec «Contort Yourself». Il fait du James Brown blanc - Contort yourself two times/ Three times/ Four times aooouaaahhh - Et il te screame le JB encore plus que JB lui-même. Il reste dans l’axe du mal qui fait du bien avec «Throw Me Away» et «Roving Eye». Ses screams sont surnaturels. Et il te couronne «Bedroom Athlete» d’un final d’explosion free.

Rien de nouveau sous le soleil de Soul Exorcism, un bon vieux ROIR de 1991 : on retrouve la grosse densité rythmique à laquelle il nous a habitués, il attaque son «Don’t Stop Til You Get Enough» au free pur, il fait aussitôt son JeeBee et devient agressif. Il a vraiment tout ce qu’il faut en magasin : beurre, wah, trompette de Jéricho, bassmatic. James Chance est un homme comblé. Le Zombie qu’il évoque dans «I Danced With A Zombie» n’est pas celui de Roky, c’est un Zombie new-yorkais, bien free. «Exorcise The Funk» aurait pu entrer dans la BO de The Exorcist, il l’attaque de front en mode free et son «Disposable You» est un heavy groove anaconda qui t’avale goulûment. Le revers de la médaille c’est que tout ça peut tourner en rond. Une fois qu’il a fait son numéro, on s’ennuie. Il n’est peut-être pas utile de tout écouter. Les frissons appartiennent au passé. Il reste pourtant dans la bataille du hard-funk, mais aujourd’hui, il est tout seul. Personne n’écoute ses disks, 30 ans après la No Wave, même si son funk est bon. Ça tourne en rond, mais c’est bon. Voilà le paradoxe. On connaît son «Melt Yourself» par cœur, ainsi que son «King Heroin». Il frôle l’insanité avec «Put Me Back In My Cage» et finit en mode wild as fucking fuck. Désolé, il n’y a vraiment pas d’autre mot possible. Surtout pas de mots français. S’il est une langue qui s’accommode mal du free, c’est bien le français.

Lost Chance propose un live in Chicago qui date de 1981, l’année que l’on sait. Ce ROIR est intéressant, car on y entend le wild sax free de James Chance en liberté. Il attaque avec une cover du «Super Bad» de James Brown. Il y va au gotta move - Ahhh ‘caus I’m super bad ! - Il shoote du free dans Jeebee, c’est assez violent. Puis il prend son «Sex Maniac» au va-pas-bien, il gerbe ses couplets et la basse mord le sax. James Chance ramène là-dedans tout le free du monde. Ça monte encore d’un cran avec «Almost Black», il éructe «I don’t talk trash» et Cherie Marilyn lui répond «you ain’t got no roots», elle lui dit aussi «you ain’t got no Soul», alors il se met en colère et passe un solo de sax free sur un beat d’hard funk. Ça joue à l’excédée catégorielle, la pire qui soit, et il te crache ça à la figure : «I’m almost black/ Make it alright yeah !». Ce mec chante à s’en arracher les ovaires. Il campe sur ses positions et ne démissionnera jamais. Encore un hommage à James Brown avec «I Got You (I Feel Fine)» et il attaque «Melt Yourself Down» au beat excédé. Il ne supporte rien. Zéro patience. À cran. L’orgue, le sax, tout est à cran. La basse rote et Cherie Marilyn fait «you melt yourself down.» Tout est solide dans ce live, James Chance drive son beat à coups de klaxon («Hell On Earth») et passe des pointes de vitesse sur le «King Heroin» de son idole James Brown.

Tiens, on pourrait presque dire que Molotov Cocktail Lounge est son meilleur album. On est convaincu d’avance dès «Intro/Designed To Kill» - The furror of the fuming funk ! And this man is show-business - Il attaque à la hussarde blanche, baby, et en plus t’as le solo de gratte congestionné, et le screeeeeeam ! Tu veux de la modernité ? Voilà «White Meat», attaqué au riff de trompette. Hard funk, baby ! On reste dans le wild & furious avec «(I Wasn’t A) Bedroom Athlete» : colérique et mélangé de free sauvage. Tout est très déterminant chez le Chance, tout est remonté des bretelles. Tu t’extasies en permanence. Homme à Johnny Ray avec «Whiskey & Gin», «who was as big as Elvis». C’est un heavy groove de Chance tellement supérieur que c’en est indécent. Il tape même un heavy blues rock avec «Love Life & Money». Incredible de qualité. Et des poux terrifiques ! Voilà la triplette de Belleville : «Treat Her Right» (plus r’n’b, chauffé au hey hey hey), «Why Try To Change Me Now» (We’re going to mellow now, il parle comme un aristo des bas-fonds, Jazze me James !), et «Cold Sweat» (Wow James ! Rien de plus puissant que cette régurgitation challengée au sax !). Il termine avec un fabuleux «Don’t Take Your Love From Me», un heavy groove de jazz nappé d’orgue.

On va trouver deux énormités sur Incorrigible qui date de 2011 : «Dislocation» et le morceau titre. «Dislocation» est assez heavy, et même destructeur, tapé sur le crâne, bass-boom et mal à respirer. James Chance règne comme un animal sur le trash new-yorkais et part en maraude de sax grave. Quand il chante, il chante à l’accent brise-glace et se perd dans son Arctique. Il attaque sauvagement son morceau titre, le Chance tente sa chance à coups de vagues dans la falaise de marbre. Il ramone la cheminée de sa requête. Le bassmatiqueur s’appelle Jacques Auvergne. Par contre, c’est James Chance qui joue l’orgue de Méricourt dans «OZ». Ce mec est complètement dingue. Le bassmatic dévore «Do The Splurge» de l’intérieur, c’est encore du pur James Chance, bien syncopé du beat turgescent, bien fracassé sur l’écueil. Funk blanc imparable. Il ne sort pas de sa veine, il continue de ramoner l’hard funk new-yorkais, avec un bon bassmatic bien gras du bide et aléatoire. Force est de reconnaître que James Chance est un diable. Il groove son «Terminal City» en profondeur. Ce New York kid sait de quoi il parle.

Il se pourrait bien que The Flesh Is Weak soit encore l’un des meilleurs albums de James Chance. On retrouve le vieux «Melt Yourself Down». Down the drain et scream de Gévaudan. Sur «The Splurge», Thomas Doncker passe un killer solo, mais vraiment killer. Retour au heavy roundabout avec «Disciplinary Action». Ça stompe sur ton crâne, c’est le heavy beat de New York City, ça navigue aux confins de free et ça flirte avec l’ultra-violence. Puis James Chance chante «That’s Life» en mode Broadway punk. Ça se termine avec le wild beat Nitzschéen de «Snap It Back Strip It Down», ça explose en bouquets de cuivres au sommet du lard total. Tu vas droit au tapis.

Et puis en 1979, il se rebaptise James White & The Blacks, sans doute pour des raisons esthétiques. On retrouve «Contort Yourself» sur Off White. Avec James Chance ça ne traîne pas. Funky but chic de choc. Il est extrême, même dans le funk. C’est un bassmatic déviant qui amène «Stained Sheets». Avec son sax free, il ramène du sex dans les draps tachés. «(Tropical) Hot Wave» évoque bien sûr le Magic Band et il revient à James Brown avec «Almost Black Pt 1». Coups de sax viscéral sur l’hard funk des Blacks. Pur New York City Sound encore avec «White Savages», ça sonne un peu comme la vision de Wayne Kramer qui rêvait de mixer le free avec le rock. On reste dans le mix de bassmatic funk et de sax free avec «Off Back» et il attaque l’«Almost Black Pt 2» en mode fast & furious. Ça finit par exploser comme une poche de pus, à la wah malodorante. Il te concasse le balthazar, il t’aplatit la misaine. Fast & free, voilà comment tu pourrais qualifier le génie concupiscent de James Chance, l’un des grands tenants de l’aboutissant américain.

T’as vraiment intérêt à écouter et ré-écouter Sax Maniac, car c’est l’un des albums les plus modernes du XXe siècle. «Irresistible Impulse» en est la preuve irréfutable, si tu veux entendre un sax s’étrangler, c’est là. James White groove latéralement, c’est très black au niveau des intentions, surtout les aouuuh. T’as du funk et du free à profusion. James White veille à la profusion, il ne prend pas les gens pour des cons. Il met une pression terrible sur «Disco Jaded», derrière, ça cisaille à la modernité new-yorkaise, c’est-à-dire la modernité sans pareille. Même les chœurs sont renversants de modernité («Money To Burn»). Ça ploie bien dans l’élan. Quelle incidence sur l’avenir ! Ces gens-là étaient alors très en avance sur leur époque. Le free prend le pouvoir du Money To Burn. Free trash ! Les sax sont au rendez-vous du morceau titre, en B, toujours free dans l’âme, et derrière ça bat le jazz tagada avec une basse pouet pouet. Tout est tortillé dans un brouet extrême de modernité. Il ramène Albert Ayler dans son funk. Et puis t’as «The Twitch», un joli shoot d’hard funk blanc. Ça pulse l’impulse.

Il rend encore hommage à James Brown sur Melt Yourself Down, avec un beau shoot de «Super Bad», mené au pas de danse et au sax free. Serpent et beat des reins. On retrouve aussi tous les vieux coucous, «Almost Black», «King Heroin». Avec le morceau titre, il joue le funk de la modernité. Il danse et chante, et puis il saxe. Une certaine Wendy Whitelaw ramène son petit sucre sur «Hot Voodoo» et retour à James Brown avec «Cold Sweat». L’énergie est au rendez-vous, solo de sax sur le fil, il joue à la note perdue, avec un bel esprit d’à-propos. Il tape «These Foolish Things» au jazz entreprenant, il chante dans la concasse du déconstructivisme et te saxe tout ça à la moindre mesure. Nouveau shoot de wild funk avec «Hell On Earth», big shoot de funk blanc, syncopé en diable, avec des chœurs de femmes lascives. Ça frise l’extra-génie en permanence, il screame de temps en temps et te saxe les cloches.

Oh et puis t’as Downtown 81, un film sur New York et Basquiat, un Basquiat qui joue de la clarinette et qui se fait virer de son appart par le landlord Giorgio Gomelski. Down in the street - In this town everything is possible - Il descend dans un club de funk - Jean-Michel is in the house - Et vers la fin, tu vois Kid Creole, puis James Chance sur scène, bien hot. Solo free, pieds tordus. Tout est là. No place to stay that night. Alors il va au Mudd Club. Des gens viennent s’asseoir à côté de lui, dont Tav Falco. Le trip se finit en conte de fée avec Debbie Harry, il rachète une caisse et roule dans les rues sur «Cherie Cherie». Suicide. Right through the night. Assez pur.

Signé : Cazengler, James Chancre

James Chance. Disparu le 18 juin 2024

Teenage Jesus & The Jerks. Beirut Slump - Shut Up And Bleed. Cherry Red 2008

James Chance. Irresistible Impulse. Tiger Style 2003

James Chance & The Contortions. Buy. ZE Records 1979

James Chance & The Contortions. Soul Exorcism. ROIR 1991

James Chance & The Contortions. Lost Chance. ROIR 1995

James Chance & The Contortions. Molotov Cocktail Lounge. Enemy Records 1996

James Chance & The Contortions. Incorrigible. LADTK 2011

James Chance & The Contortions. The Flesh Is Weak. Super Secret Records 2016

James White & The Blacks. Off White. ZE Records 1979

James White & The Blacks. Sax Maniac. Animal Records 1982

James White & The Blacks. Melt Yourself Down. Selfish Records 1986

Erwin Paul. James Chance & The Invention Of Punk-Funk. Independently published 2024

Edo Bertoglio. Downtown 81 (New York Beat Movie). DVD 2001

Inside the goldmine

- Le vagabondage de Jimmy James

Jamé ne parlait pas. Du coup, personne n’osait l’approcher pour lui proposer de boire un verre ou de faire une partie de cartes. Il semblait vouloir rester dans son coin. Petit, le cheveu brun, la peau mate, vêtu comme un vagabond, avec une ficelle en guise de ceinture, il n’inspirait ni peur ni attirance. Personne ne savait d’où il venait. Il traînait dans les parages. Certains pensaient qu’il venait pour régler un compte, mais à l’usage, on voyait bien qu’il était pacifique. Incapable de la moindre violence. Il traînait un peu dans la journée et rentrait dans sa piaule lorsque le nuit tombait. Comme un petit animal. L’absence de prise sur Jamé finit par en agacer certains. Toujours les mêmes, ceux qui sont incapables d’accepter qu’un être soit différent. Voire insaisissable. Durant les parties de cartes, les cervelles s’échauffaient. «Il est peut-être en cavale...» Un autre murmurait : «Il cache quelque chose, c’est sûr... On devrait lui faire cracher le morceau...» Il fallait vite calmer le jeu, car les insinuations devenaient malsaines. «Foutez-lui la paix ! S’il est venu ici, c’est qu’il a besoin d’être peinard !». Ce qui nous paraissait évident ne l’était pas pour les autres qui continuaient à essayer de percer le mystère de Jamé. Alors qu’il suffisait peut-être simplement de lui poser la question. Personne n’avait essayé. Personne n’avait encore entendu le son de sa voix. Les deux gros bras du gang tentèrent un jour de le capturer au filet pour le faire parler. Jamé parvint à déchirer le filet et s’enfuit en poussant des cris d’animal. Quand ces deux gros cons nous racontèrent l’épisode, le mystère s’épaissit encore un peu plus. «Mais vous pouvez pas lui foutre la paix ?». C’était trop leur demander. Le lendemain, on retrouva le corps de Jamé étranglé dans un piège à collet. Les gros cons en avaient déduit que Jamé était un petit animal et qu’ils allaient le faire rôtir à la broche.

Jimmy et Jamé ont tous les deux été rappelés par Dieu, mais heureusement pour Jimmy, sa fin a été moins barbare que celle de Jamé. Personne ne sait quel était le nom de famille de Jamé, par contre, tout le monde connaît Jimmy James. Tout le monde ou presque.

Comme Geno Washington & the Ram Jam Band, Jimmy James & the Vagabonds firent danser le Swingin’ London. D’ailleurs les deux groupes étaient sur Pye, le label des Kinks, et Peter Maeden, premier manager des Who, s’occupait du gros Jimmy et sa clique de Vagabonds. Jamaïcain, le gros Jimmy préféra se consacrer à la Soul plutôt qu’au reggae, qui de toute façon, n’avait pas encore le vent en poupe. On était en 1966, et Londres voulait de la Soul. Rien que de la Soul.

Comme le gros Jimmy a cassé sa pipe en bois au printemps, nous allons bricoler vite fait un petit hommage funèbre, puisqu’apparemment personne n’a pensé à le faire, ce qui quand même n’est pas terrible, était donné que Jimmy James comptait parmi les figures légendaires de la Mod scene du Swingin’ London.

Jimmy James & the Vagabonds comptent parmi les seigneurs de la Soul anglaise. La concurrence y est moins rude que dans la Soul américaine. Ce qui ne veut pas dire que la Soul du gros Jimmy soit inférieure. Au contraire. Les quelques albums de l’âge d’or méritent de trôner dans n’importe quelle étagère digne de ce nom.

À commencer par The New Religion, paru en 1966 et qui reparaîtra deux ans plus tard sous un autre titre, Come To Me Softly. On a là un album bourré de groove de charme, avec des cuts comme «The Entertainer» ou «It’s Growing» qui illuminent la B. Le gros ne cherche pas à crever le plafond, il préfère se prélasser dans la classe. Il joue la carte de la Soul pure - The show must go on - Quand les grands interprètes tapent dans les grosses compos, un disque devient magique. Sur Growing, on voit bien que Jimmy a la glotte agile. Il swingue son cut à la miraculeuse - Hey hey hey - Il fait carrément du Smokey Robinson. Encore un groove de charme avec «Ain’t No Big Thing». Ce sont les choristes qui l’amènent sur un tapis rouge. Elles sont divines, et comme d’usage, non créditées. Et puis «This Heart Of Mine» sonne comme un hit Tamla. Normal, puisque c’est signé Barrett Strong. On tombe plus loin sur un hit signé Lamont Dozier : «Gotta Dance To Keep From Cryin’». Merveilleuse Soul Tamla, battue bien sec. Le gros est parfait sur ce genre d’hit. Il fait aussi une cover du «People Get Ready» de Curtis qui passe forcément comme une lettre à la poste.

Deux groupes de l’écurie Pye figurent sur London Swings At The Marquee Club paru en 1966 : Jimmy James et Alan Bown Set. Le gros tape directement dans «Ain’t Too Proud To Beg», un hit signé Holland/Whitfield. Les Londoniens ont de la veine, ils dansent sur du pur jus Tamla. Le gros enchaîne avec une version surchauffée d’«I Can’t Turn You Loose» d’Otis. Plus loin, il tape dans l’intapable avec «You Don’t Know Like I Know», oui, le hit gros popotin de Sam & Dave. Le gros le chante à la féroce et il enchaîne avec l’énorme «That Driving Beat» que traverse un solo de sax jazzé à outrance. Quelle tension et quelle allure ! C’est bardé de relents de «Satisfaction», pas celui des Stones, mais celui d’Otis.

Toujours sur Pye, voilà Open Up Your Soul qui date encore de l’âge d’or, c’est-à-dire de 1968, avec une belle pochette en casse de typo, comme on savait les faire à l’époque. Le gros attaque son bel album avec «Wear It On Your Face», une pop de Soul à la Tom Jones, typique du temps d’alors, avec ses orchestrations de comédie. Le gros s’y amuse comme un fou. Il devait y croire à pleins poumons. Il chante plus loin «Courage Ain’t Strenght» à la glotte fêlée. Ah on peut dire qu’il sait charmer l’oie blanche. Sacré Jimmy ! Il fait aussi une fantastique reprise de «Cry Like A Baby» des Box Tops. Les Vagabonds amènent un son fabuleusement profond. Il attaque le bal de B avec une cover languide de «Good Day Sunshine». Et paf, on tombe à la suite sur le fameux «Open Up Your Soul» de Bert Berns et Jerry Goffin, un pur classique de Soul. Jimmy l’emmène directement au paradis. Il le travaille au corps. C’est chanté avec tout le feeling de la blackitude d’Angleterre. Il tape dans la meilleure des clameurs. Encore un hit, cette fois signé William Bell/Booker T. Jones, «Everybody Loves A Winner». Pur slowy slowah à la Bell, l’un des rois du genre. Et Jimmy referme la marche avec «If You’re Gonna Love Me», une belle pop de Soul pleine de vie, de basses, de violons et d’énergie. Il tape une fois encore dans le mille. Il peut se montrer considérable, et au passage, on apprécie la production à l’Anglaise.

Joli gros plan de Jimmy sur la pochette de This Is Jimmy James & The Vagabonds qui date aussi de 1968. Ce disque est une sorte de Best Of, on ne sait pas trop. En tous les cas, on y retrouve «Come To Me Softly» déjà sorti sur The New Religion. On se régale d’«I Can’t Get Back Home To My Baby», joliment pop et même ambitieux. On sent chez le gros un goût prononcé pour les grosses compos. Il enchaîne avec l’immense «Ain’t Love Good Ain’t Love Proud», lancé comme un appel à l’émeute - Everybody clap your hands - Il embarque ça au gospel batch et les chœurs de filles font des ravages. C’est hallucinant de puissance ponctuée. En B, le gros tape avec «Never Like This Before» dans le heavy groove de soul très haut de gamme. C’est même du grand art. Il n’a aucun problème puisqu’il a du coffre. Une énorme lame de basse embarque le cut en plein milieu, c’est un effet à la Dickinson qui du coup rend le cut mythique. Il peut aussi se montrer étonnamment pop, comme on le constate à l’écoute de «No Good To Cry». On a là un mélange étonnant de pop anglaise et de vraie voix. Il boucle son bouclard avec un «Hi Diddley Dee Dum Dum» de grande ampleur. On se régale de la compagnie du gros Jimmy. Il adore donner du plaisir.

En 1975, le gros Jimmy est toujours sur Pye et il sort l’un de ses meilleurs albums, You Don’t Stand A Chance If You Can’t Dance. Il attaque avec le morceau titre qui est une pure merveille de funky motion à la James Brown, bien sèche et fruitée. Pour l’occasion, le gros sort son meilleur punch funk, il bouge son butt avec une aisance hallucinante, comme Aretha dans la séquence du restau des Blues Brothers. Le gros relance la mécanique des guitares funk avec des petits cris d’orfraie. Il tape ensuite dans une impressionnante pop de Soul intitulée «Let’s Have Fun». Quelle verdeur rythmique ! On se croirait chez les Tempts ! Voilà encore du groove haut de gamme avec «Hey Girl». Comme toujours chez Jimmy James, on assiste à un véritable numéro de charme, mais avec une vraie identité vagabonde. Oui, voilà qu’arrivent par dessus les toits les violons longs de l’automne - Et je pleure - Les amateurs de danse se régaleront de «Suspicious Love», une sorte de diskö de charme jouée à la basse rock, épaisse, baveuse et aux abois. On tombe plus loin sur un hit secret, «Chains Of Love», encore de la pop de Soul terriblement dansante, over-orchestrée et soutenue aux chœurs. Si ce n’est pas de la classe, alors qu’est-ce c’est ? En B, le gros revient à la funky motion avec l’excellent «I Am Somebody», bien gratté aux guitares funk et soutenue au meilleur beat de l’univers. On y assiste à de fantastiques redémarrages en côte après des plages de groove placide et soudain un solo de trompette insulaire éclate - I am/ Somebody/ Say it ! - Quelle énergie ! Il revient pour finir à son fameux «You Don’t Stand A Chance», ce merveilleux groove de funk - Do it !

Dernier album sur Pye avec Now en 1976. Le gros démarre avec de la diskö, histoire de se tirer une balle dans le pied. Il faut attendre «Stay With Me» en B pour retrouver la terre ferme. Le gros s’y paye un délire à la Marvin et des filles volent à son secours avec des chœurs de rêve. On note l’approche assez fine du groove. Mais il est évident qu’à l’époque il cherchait le hit diskö, c’est ce qu’on est obligé de conclure à l’écoute de «Your Love Keeps Haunting Me». Il se prête à la comédie d’une grosse cavalcade.

L’album Life ne fait que confirmer les craintes. Une jolie blackette danse sur la pochette, et le gros nous embarque dans un délire de diskö pop assez plaisant, ce qui semble logique vu que l’album sort du Casablanca, le label de Donna Summer et de Kiss. L’hit du disk s’appelle «Whatever Happened To The Love We Knew». Voilà une sacrée pièce de diskö mélodique en diable et on y retrouve le grand Jimmy qu’on admirait tant dix ans auparavant. Le temps d’un cut, il redevient le roi du dance floor. En B, il reprend le «Disco Fever» de l’album précédent, ainsi que le «Stay With Me» à la Marvin, lui aussi tiré de l’album précédent.

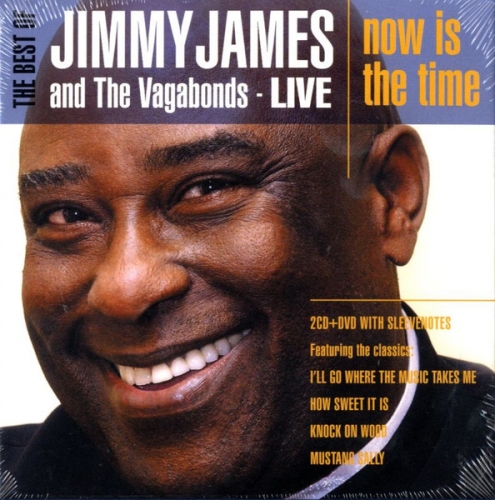

Et pour finir en beauté, vient de paraître quasiment à l’instant un petit coffret : The Best Of - Now Is The Time - Live. C’est un concert enregistré au Club Tropicana, à Skegness, une petite station balnéaire du Lincolnshire, UK, en octobre 2004. En fait, c’est une belle arnaque, car dans la boiboîte t’as deux CDs et le DVD du concert : les 18 cuts du set sont répartis sur les deux CDs audio, qui du coup ne servent à rien, puisque tu vas visionner le DVD - Showtime at the Tropicana ! - Jimmy James arrive et te swingue la Soul des Mods, c’est déjà un vieux black, mais il bouge, il dégouline de feeling, de sueur et d’Ain’t No Stopping Us Now, et les Mods dansent au pied de la scène ! Jimmy James annonce a song I did a long time ago, «A Man Like Me», c’est extraordinairement émouvant de voir danser les Mods et les vieilles Modettes aux pieds de ce vieux géant black. Il attaque ensuite un gros medley «Stand By Me/Under The Boardwalk/Save The Last Dance For Me/Half Way To Paradise», t’as des mecs de la Northern en marcel noir qui dansent ! La foule reprend en cœur Under The Boardwalk et ça repart en plein How Sweet It Is/ To be loved by you, c’est là qu’il présente ses fantastiques Vagabonds. Il entre ensuite d’un coup de Sunshine in a rainy day dans le chou de Smokey, il claque l’Hey Hey hey le plus célèbre de l’histoire de la Soul, fantastique version de «My Girl», il rayonne d’I need no money, puis il attaque son «Dock Of The Bay» aux clap-hands de vétéran de toutes les guerres. Il embraye aussi sec avec «Knock On Wood». Il groove le Tropicana vite fait au mama let me knock/ On wood. Il rend un bel hommage au génie d’Eddie Floyd, puis à celui de Sir Mac Rice avec «Mustang Sally». Il replonge dans son passé avec «Now Is The Time» - 1976, dit-il, a long time ago - Big hit de Soul urbaine - Now is the time/ To see the light - Un vrai coup de génie de Mathusalem. Et en rappel, il tape le «Love Train» de Gamble & Huff - People of the world/ Join hands/ Start a love train/ Love train - Alors les Mods et les Modettes joignent les mains et dansent le Love Train.

Signé : Cazengler, Jimmy jauré

Jimmy James. Disparu le 14 mai 2024

Jimmy James & The Vagabonds. The New Religion. Piccadilly 1966

Jimmy James & The Vagabonds. London Swings At The Marquee Club. Pye Records 1966

Jimmy James & The Vagabonds. Open Up Your Soul. Pye Records 1968

Jimmy James & The Vagabonds. This Is Jimmy James & The Vagabonds. Marble Arch Records 1968

Jimmy James & The Vagabonds. Come To Me Softly. Atco Records 1968 (= New Religion)

Jimmy James & The Vagabonds. You Don’t Stand A Chance If You Can’t Dance. Pye Records 1975

Jimmy James & The Vagabonds. Now. Pye Records 1976

Jimmy James & The Vagabonds. Life. Casablanca Records 1977

Jimmy James & The Vagabonds. The Best Of - Now Is The Time - Live. Secret Records Limited 2024

Estivaleries 2024

(Dion, Bury, Ben, Pablo et les autres)

- Part Two

Pas mal de grosses poissecailles cette année dans le marigot de Binic. Et comme t’es déjà assez bouffi comme ça, tu veilles à rester sélectif. T’as deux grilles de sélection : la tienne et celle des copains. Si on te dit de manière insistante : «faut qu’t’ailles voir ça», alors tu vas voir ça. La subjectivité des autres est parfois un bon indicateur. Et dans certains cas, c’est aussi l’indicateur de ce qu’il faut soigneusement éviter.

Donc tu entres et tu vas à la pêche. Tout le monde remplit sa besace de photos, de vidéos et de souvenirs. Tu vas aussi à Binic pour croiser des fantômes. Hello Lorenzo ! Hello Gildas ! Si tu choisis d’entrer dans le bal des considérations, tu peux très bien commencer par broder sur le thème des fantômes. Tu viens surtout pour les retrouver. Les souvenirs sont très vifs, surtout à Binic. La précision des ombres t’émerveille. Fugaces et magnifiques. Quand t’as vécu ta vie entière dans un train fantôme, les fantômes comptent plus encore que les vivants. Tu en arriverais presque à conclure que les fantômes (et les considérations) sont plus importants que les groupes. Plus tu y réfléchis et plus tu sais que tu approches de la vérité.

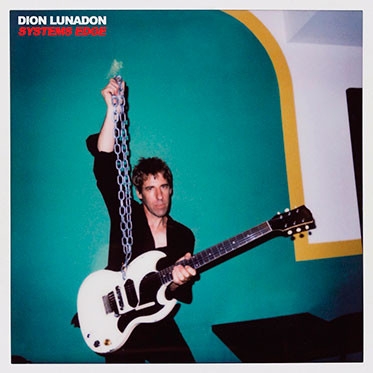

Prenons un exemple : Dion Lunadon. Un blaster new-yorkais accompagné sur scène par le fantôme de Dominique Laboubée. Bon, c’est bien, c’est même très au-dessus de la moyenne binicaise, mais il manque l’aura fantômale, l’éclat mystérieux, la présence de l’au-delà, ce puissant appel d’un être qui te dit, comme Dickinson, «I’m just dead I’m not gone», et tu sais qu’il est là, fabuleusement là, au moment même où Dion Lunadon gratte ses poux et au moment où le fantôme de Dominique Laboubée renverse son corps gainé de cuir noir vers l’arrière, en t’adressant à travers ses lunettes noires un regard qui te trouble. Puis comme ça sonne vraiment bien, te voilà capté par le set. Les New-Yorkais tapent dans un son stoogy qui t’intéresse, qui te ramène dans le temps présent, qui redit clairement la règle d’or du rock : vis-moi ! Alors tu le vis, tu ne le vivotes pas, tu le vis, il te vivifie le tabernacle, le rock de Dion te rehausse les haubans, te hisse les drisses, te palpe le bifton, tu entres tellement bien dans son jeu et lui dans le tien que tu commences à délirer sur des thèmes mormoilleux du genre Ô Dion le père, et il y va de bon cœur, il ne lésine pas sur les poux, il gratte férocement sa SG blanche, il sait blaster une grande scène, tu rentres dans son jeu, te voilà devenu Asie Mineure, bienvenue Alexandre le Grand Lunadon, envahis-nous, prends-nous, civilise-nous, asservis-nous, élève-nous jusqu’à ton ciel, et dans sa grandeur magnanime, que fait Dion le père ? Il te civilise, t’enchriste, t’enclave, t’embarque, t’enstooge, il te fait goûter à sa modernité, il n’est pas joli, mais qu’est-ce qu’il est bon le Lunadon ! Comme il plait aux fermes ! Comme il comble tes combles ! Il ramène à Binic cette dimension stoogienne qu’on croyait disparue à jamais, recouverte par le limon infect des mauvais groupes de bars de Melbourne. Cette année, l’honneur de sauver Binic reviendra aux New-Yorkais. Dion le père, et puis ses anciens collègues d’A Place To Bury Strangers, en tête d’affiche le dimanche soir. On garde les Bury pour le dessert.

Tiens, on va faire un break avec les trois albums de Dion le père. Et ce n’est pas un hasard, mon petit Balthazar, si Dion Lunadon est sur In The Red.

Son premier In The Red s’appelle Beyond Everything et date de 2022. Il se tape une belle stoogerie avec «It’s The Truth». Ça sent bon la poudre et le yes I need you, il chante comme une mijaurée ajournée, et sa cocote est lourde de conséquences, il n’en finit plus d’affiner sa vérité. Il enchaîne avec «Screw Diver». Le Diver en question n’est pas le driver que l’on croit. Lui aussi aime bien les petits jeux de mots à la mormoille. Il s’offre ici une belle dégelée d’ultra saturation épileptique : très puissant et très In The Red. On voit bien qu’il se débat dans les limbes de son ombilic. C’est très intéressant à observer. Il bassmatique son «Elastic Diagnostic» par devant et gratte des poux excédés par derrière. Tu approches une allumette de «Glass Doll» et ça explose aussitôt. Pur blast lunadien ! C’est beau, ça fume ! Spectaculaire ! Comme le montre «Nothing But My Skull», il aime bien le Skull. Il donne de la profondeur de champ à son champignon. Il attaque son «Pink X» à la basse Bury. Il a gardé des séquelles. Il monte ça en neige de trash total. Bravo ! Il termine avec «Living & Dying With You», un wild blast qu’il embarque pour Cythère. Sous des allures barbares, Dion le père est un sentimental. Mais qu’il n’aille tout de même pas s’imaginer que tout est bon dans son thon.

Sur la pochette de Systems Edge, Dion le père ressort la chaîne qu’il exhibait sur scène l’autre jour. Il devrait éviter. Ça ruine un peu tous ses efforts. L’album est excellent, on flashe notamment sur «I Don’t Mind», un cut pompé entièrement sur le «Next Big Thing» des Dictators. Exactement les mêmes accords. On se fout qu’il pompe, ça n’est pas le problème. Ce qui importe, c’est qu’il écoute les bons albums. Dictators d’un côté, et Eno, de l’autre, un Eno qu’on retrouve dans «Secrets» : c’est quasiment «Needles In Camel’s Eyes». Il est aussi intéressant de noter que Dion le père joue en one-man band, avec un batteur. Joli coup Lunadique avec l’hypno de «Nikki». Il adore balancer le beat d’un pied sur l’autre. Mais pour un In The Red, le son est plutôt tenu en laisse. Dion le père fait bien l’excédé dans «I Walk Away». C’est un vieux loup de mer, il s’arrache bien les ovaires à coups d’Aw walk away ! Il attaque sa B avec «Shockwave» monté sur un beat de beurre imbattable, et même imbarattable, une horreur de beat précipité. Il se dirige vers la sortie avec «Room With No View». Dion le père connaît bien les ficelles de caleçon de l’heavyness et de l’éplorée congénitale. Il ne lésine pas sur le pâté de gras double, c’est de bonne guerre, personne n’oserait lui en faire le reproche, after all.

Tiens, on va même pousser le vice jusqu’à écouter son premier album sans titre paru sur un label agité en 2017. Dion Lunadon. Agitated est tellement agité que les rondelles des labels des deux faces sont sans doute volontairement inversées, et donc, t’as vraiment intérêt à écouter les paroles. Tu cries au loup pour quatre raisons : un, «Insurence Rent & Taxes» sonne comme un cut des Saints, c’est un heavy slab qui court plus vite que son ombre. Deux, «Reduction Agent» se montre digne de Blue Cheer. On sent qu’il a été à bonne école. Il a développé un sens aigu du chaos. Trois, «Howl». Sa niaque n’est pas feinte, il vise clairement le trône de l’insanity. Et quatre, «White Fence», un cut ultra décidé à en découdre, avec un thème en écho. Dion le père sait bourrer un mou. Il sait aussi imiter les sirènes de police dans la nuit. Il sait encore boucher un ciel, tout bousiller, et écraser des syllabes au fond d’un cendrier. Un goût certain pour l’enfer sur la terre. Digne fils de Bury.

Et donc tu pérégrines d’une scène à l’autre. Comme Queneau qui devient liseron en lisant, tu deviens binicais en biniquant. Tu deviens le répliquant biniquant. Tu te crois devenu fin gourmet, tu goûtes à ceci et puis à cela, alors qu’en vérité Binic te gave, non pas par le gosier, mais par les oreilles et par les yeux. Comme chaque année, tu auras ton petit épisode révélatoire. Face à Pablo X, par exemple. Tu redeviens Bernadette Soubirou pour une heure. Notez bien ce nom, Pablo X, l’ex-batteur de Weird Omen, sur scène en short noir, homme tattooo, touche-à-too de génie, ancien meilleur batteur de France, aujourd’hui groover patenté, fabuleux architecte de ponts soniques, petit prince de l’hypno herculéenne, il assoit son art terrifique sur une section rythmique monolithique et bam ! il part en vrille linéaire, c’est d’une puissance qui te plaît infiniment. Il t’ouvre comme une huître. Avec son économie de moyens, il a tout compris. Il te voit, tu le vois, il te montre son monde, il descend d’une longue lignée qui remonte au Velvet, tu n’en reviens pas de voir un mec aussi jeune et aussi bon sur scène, après tous ces milliers de concerts, t’en reviens à l’émotion pure de la découverte, et là tu dis bravo. Tu applaudis des pieds et des mains, tu caquètes de joie dionysiaque, tu t’ébroues, tu t’allumes, tu cherches des mots, tu fais ta Bernadette, tu fais aw my Gawd, et puis tu t’en fous, vis-moi alors tu vis ça, tu t’accouples avec le temps, tu te fonds dans l’idée du temps, et Pablo X n’en finit plus de riffer son thème, il tient l’accord et t’as vraiment l’impression de foncer sur l’autoroute dans une sorte d’éternité de l’instant. Power pur ! Pure fornication sonique. Tu touches la perfection du doigt. Après Dion le père, voilà Pablo X-file.

Une seul album pour l’heure : Pablo X. Pas de titre. Avec sa bobine sur la pochette. Pas de surprise, ça sort sur Beast. Album assez Weird Omen dans l’esprit, monté sur un beau heartbeat clinique («Let It Blow»). Pablo X bosse ses climax, il cherche des noises à la noise, son «Mad Dog» est tellement ambiancier et filigrané de killer flash insidieux qu’il te flatte l’intellect. Il semble jouer «Harder We Fall» en équilibre instable au bord du gouffre des enfers. Il chante juste au dessus de la fournaise, bien pulsé par un beat tribal. Des nappes délétères visitent «Drift Along». C’est l’hit de l’album, avec une mélodie chant descendante et des carillons maléfiques. En B, il tape dans l’œil du cyclope avec «Living Hell». C’est brillant, il drive bien l’hypno, il laisse courir un solo gluant sur deux notes. Et puis voilà la cerise sur le gâtö, le grand cut hypno de Binic : «Better Off Alone». C’est aussitôt brillant, lourd de conséquences, chargé de mystère, ça lancine bien en chemin, monté sur une belle progression d’accords, il vise l’anticipation des enfers, il va chercher des notes délétères dans la fournaise de son imaginaire, ça vire hypno mais avec du poids, avec du sens, avec du spirit. C’est très Velvet d’esprit. Il overdose ad nauseam jusqu’à la fin du bal de B. Power pur !

Tous ces événements se diluent dans le temps. Tu ne sais plus si tu arpentes le vendredi, le samedi, par contre, tu reconnais le dimanche, car ça sent la fin des haricots. Un dimanche plein de redites. Tu ne retournes pas voir Clamm que t’as vu la veille, et dont t’as apprécié l’énergie primitive. Il faut savoir occuper une grande scène. Tout repose sur les épaules du Clamm, alors il clame son innocence et on l’absout de tous ses péchés, pas de problème, mon pépère, ce que tu fais est bien, tu rockes le boat et ce petit mec mérite vraiment qu’on se souvienne de lui, il mérite largement sa place dans les annales et une phototte dans les Chroniques de Pourpre. Mais que ce soit bien clair : ça reste du scénique pur. Du scénique biniquais. Il ne viendrait à personne l’idée de chercher s’il existe un album de Clamm et encore moins de l’écouter. Tu n’apprendrais rien de plus que ce que tu sais déjà.

Le même jour, tu vois Goutlaw. Gros buzz autour de Goutlaw. Goutlaw qui te dit goûte-moi. Goûte l’eau du bain et le baby qui va tavec. T’y peux rien, c’est comme ça. Laisse les mots se débrouiller. Parfois, ça leur fait du bien. Ils aiment ça. Ils aimaient surtout ça au temps de Dada, et comme t’es ravagé par des lèpres de nostalgie, alors tu lâches ta laisse. Goutlaw. Du lac. Tattoo boy encore. Un peu plus christique que Pablo X. Mais si Pablo X est un génie visionnaire, Goutlaw n’est qu’un groupe australien. On nous dit que le concert de la veille était nettement meilleur que le concert d’aujourd’hui. On en tire ses conclusions. Tu n’écouteras Goutlaw sur disk que parce que Goutlaw t’intrigue sur scène. Le tattoo boy christique focalise bien l’attention, pas seulement celle du public, mais aussi celles du soleil et des mouettes. Il ne se contente pas de focaliser, il se casse aussi la gueule. C’est tellement bien fait que ça ne peut pas être volontaire. Paf, la gueule dans la batterie. Il se relève, comme un boxeur. Et il refait son cirque. On les entendait jouer, la veille, alors qu’on mangeait des moules arrachées à leur rocher, et ça sonnait bien. Fuck s’est-on exclamé, on a raté un gros truc ! Bizarrement, le set du lendemain ne sonne pas aussi bien que celui des moules. Il faut dire qu’on avait tout misé sur Goutlaw. Tous les copains n’avaient que ce mot à la bouche : Goutlaw. Goutlaw. Mais au bout d’une heure de set, tu restes sur ta faim. Légèrement déçu. T’essayeS d’être honnête avec toi-même, pour une fois. Manque un truc. Goutlow. Low Yo Yo Stuff. Mais tu veux en avoir le cœur net. Alors tu rapatries.

Le Goutlaw va rester dans les annales pour deux raisons éminemment stoogiennes : «Colt 45» et «Liquor Store Comedown». Ils sont en plein dans la démesure des Stooges. Ce mec Marcelo chante à la pure Méricourt. Il a tous les réflexes d’Iggy Stooge. Il plonge dans le fleuve de lave de Goutlaw, down down, c’est criant de véracité et son copain Jimmie McGarry fait l’Asheton à coups de wah, pendant que Joe Orton fait le Dave Alexander. Ah comme ils sont bons ! Ils renouent avec les dynamiques de «Down In The Street» : même souffle inflammatoire. «Lay My Head Down» sonne aussi comme un haut-lieu du Binic show. Retour au blast furnace avec «Baby Drives A Truck». Ils ont un truc, c’est évident, même si Marcelo chante toujours au bord de la gerbe. Encore de la démesure dans «Outlaw Blues». Il adore la hurlette de Hurlevent. On se souviendra de Goutlaw, sans doute meilleur sur disque que sur scène.

L’autre cerise sur le gâtö binicais, c’est bien sûr Gentle Ben. À part les binicais, personne n’a jamais entendu parler de ce mec-là. Mais quelle réputation ! Il figure parmi les rois de l’underground le plus ténébreux, celui des fanzines et de petits radio shows. Son groupe s’appelle Gentle Ben & His Shimmering Hands. Avant, ça s’appelait Gentle Ben & His Sensitive Side. Tout le monde parle de Ben Corbett. On ne parle que de Ben Corbett. Et de Goutlaw. Binic est un village, ne l’oublions pas. Grande scène et plein soleil pour Gentle Ben Corbett. Grand artiste. Des chansons. Avec lui, on passe à autre chose. Autre format. Performance. Brisbane art. Brisbane brise-glace. Brisbane dude massif. Brisburn baby burn. Hanté par le Brisbane Sound. Davy Corbett, Brisbye bye baby, il déroule l’écheveau et t’en savoures toutes les secondes, Brisbane dude aux pieds ailés, il donne corps à son art, il rodinise Brisbane, il anoblit Binic, il redore le blason du limon australien, il balaye tous tes a-prioris. Tout à coup, Binic reprend du sens, mais uniquement sur un plan artistique. Il ramène tout son power, il est l’anti-star, à part les big tattoos sur les bras, pas de frime, pas de surenchère binicaise, Gentle Ben Corbett est comme un poisson dans l’eau, mais il choisit son eau, il ambitionne, comme le firent en leur temps Nick Cave & Birthday Party, mais c’est un mauvais exemple, autant Nick Cave ennuie, autant Gentle Ben Corbett passionne, il est dense et intense, il danse avec les loops, il scénarise son rock, il te capture et te captive, là oui, tu sens la différence, tu sens le niveau composital, tu sens la présence, tu adhères au parti, tu te dis des trucs du genre : «c’est pas normal un mec aussi brillant», alors pour relativiser, tu reviens sur le Brisbane dude, une réalité qui t’échappe, comme t’échappait celles des Saints en 1977. Bisbane dudes. Alors ça t’arrange que ça t’échappe. Lâche la laisse. Laisse courir. Vis-moi. Vide-moi, Brisbane dude, étripe-moi. Vire-moi le bâbord du tribord. Mine de rien, t’a lâché le mot-clé : la tripe. Alors tu fais quoi ? Tu vérifies. Toujours cette histoire de cœur net, image pas nette, comme tout ce qui touche au cœur, qui, faut-il le rappeler, n’est qu’un muscle même pas photogénique. Aussi faut-il se méfier des ceusses qui ont recours à la fameuse «main sur le cœur». Pire encore : «le cœur en or». Quelle mauvaise symbolique ! Comment font les gens pour parler de ce qu’ils ne connaissent pas ?

L’idéal serait de commencer par le dernier album paru de Gentle Ben & His Shimmering Hands : Brut. Encore un Beast. Toujours le petit biz. T’étais frappé sur scène par la dimension artistique de Gentle Ben. Il se passe exactement la même chose avec « De Bliksem» : assez Nick Cave dans l’esprit, mais Nick Cave excédé. Bien écrasé au fond du cendrier. Extrêmement bien interprété. Il tremble de toute son âme. Le coup de génie de l’album s’appelle «Tactical Empathy». Il y va au talk to me, le cut est même beaucoup trop puissant pour un label régional comme Beast. Gentle Ben sort du cadre. Il s’impose. Il évoque d’autres géants, comme Greg Dulli. «Five Stars» est une autre merveille, lost in the milky way. Il chante tout au sommet de son art. C’est un artiste fascinant, il propose une œuvre foisonnante. Ses cuts s’élancent vers l’avenir. Dans «Cover To Cover (Dear Dolly)», il fouille bien son crush for you. On assiste à une fantastique résurgence de la résilience.

Du coup, on va tester les albums précédents, du temps où ça s’appelait Gentle Ben & His Sensitive Side. The Sober Light Of Day date de 2005. Ce n’est pas le même niveau que Brut. C’est un album de petite pop excédée, avec une pointe de dramaturgie. On ne sauve qu’un seul cut, «The Dogs Of Valparaiso», un rock très challengé, non seulement au niveau son, mais aussi aux niveaux chant et compo. Ce fantastique interprète va au bord de l’edge. Tout est travaillé à l’excès sur cet album, Gentle Ben ne s’accommode guère de la simplicité. Sur «Excecution Day», il batifole et soudain, il se fâche pour devenir aussi rentre-dedans qu’Henri Rollins. Son univers riche, coloré, voire chamarré, reste toujours en mouvement.

Tiens, allez, tant qu’on y est, testons un autre album de Gentle Ben & His Sensitive Side : Magnetic Island, plus récent. On s’aperçoit très vite que la track-list imprimée au dos n’est pas fiable : faces inversées et cuts déplacés. Alors écoute bien les paroles. La tendance cette fois est plus post-punk. On peut parler de post-punk ambitieux, mais c’est l’ambition de Melbourne. Le seul cut intéressant de l’album s’appelle «Really Around», élevé dans l’air par les harmonies vocales. Le «Blur The Lines» qui devait figurer en ouverture de balda se retrouve par le plus grand des hasards au bout de la B des cochons - I’ve been waiting all my life for a chance/ To blur the lines - Cette fois, c’est réussi.

Le dessert. Binic te le sert le dimanche soir. L’an passé c’était Gyasi. Cette année, ce sera A Place To Bury Strangers, un trio new-yorkais qui cherche des noises à la noise, pas forcément ta came. Un mec a remplacé Dion Lunadon au bassamatic et un autre mec a remplacé la petite gonzesse qui battait le beurre. Seul survivant : Oliver Ackermann. Il détruit une première gratte au deuxième morceau, crack boom hue ! T’en reviens tellement pas que t’en oublies de faire ta photo de branleur. Glups ! L’Ackermann devient soudain le grand-prêtre du chaos. Il sort des ténèbres, il chante et gratte des poux infâmes dans des tourbillons de fumées âcres. Te voilà face au chanoine Docre du rock, face à l’Arthur Brown d’Hellfire, tu fais appel à tous tes souvenirs de démons pour essayer de situer celui-là, mais c’est impossible. Tu assistes à la destruction du rock. Avec Shoah, Claude Lanzmann signait l’arrêt de mort du cinéma, Ackermann fait la même chose avec le rock. Il le sacrifie sur l’autel de Binic. Quand il a fini de détruire des grattes, il s’en va se jeter dans la foule, et ses deux comparses en font de même. Alors tu as une bande son qui les remplace sur la scène vide. Un son tribal, très Killing Joke. La foule engloutit les trois Bury avant de les recracher comme des noyaux une demi-heure plus tard. Ils reprennent alors leur œuvre de destruction totale, Ackermann jette sa gratte derrière lui, par-dessus la tête, même Pete Townshend n’aurait jamais osé aller jusque-là, et le voilà qui s’empare d’une autre gratte de récup et qu’il la détruit avec un stroboscope, il télescope ses notes, il détruit la disto, il cherche tous les moyens d’aller plus loin dans la destruction, il attrape son ampli pour le jeter dans la foule, mais il ne le jette pas, il le traîne un peu et il entreprend alors de le détruire. On comprend qu’ils jouent en dernier. Qui oserait monter sur scène après ce set de destruction massive ?

Intrigué, tu testes un album de Bury, histoire de voir s’il peut aussi détruire tes oreilles. Et là c’est la grande surprise : See Through You est un chef-d’œuvre de sonic trash pur, qui repart des Mary Chain. T’as au moins trois cuts qui poussent le bouchon des Mary Chain : «I’m Hurt», «So Low» et «Hold On Tight». C’est l’absolue Marychiennerie, mais avec le New York Sound en plus. Il balaye toute la terre à coups de vagues soniques. Pur génie outlandish ! L’Ackermann explose les frontières. Il te brise les reins. Il pousse le génie pulsatif des Mary Chain encore plus loin, il crée une sorte d’apanage Mary Chain/Ministry/Bur/New York City, tu t’abreuves à sa source. Ce mec atteint un au-delà du rock, il crée un monde chaos/Bury, t’auras ça nulle part ailleurs, c’est une démesure d’outrance sonique extrême. Tu ne t’attendais pas à un truc d’une telle portée. Dès le «Nice Of You To Be There For Me», il crée de l’espace. C’est à la fois spectaculaire et engageant. Il plombe la terre. Il écrase tout sous ses semelles de plomb. Il fait de pop d’apocalypse avec «Anyone But You». Il est encore plus dégourdi que Killing Joke. Il reprend le concept pop des Mary Chain et le monte à un niveau apocalyptique. Il a une vison et en même temps, il sait qu’il doit tout détruire sur scène. Oliver Ackermann a du génie. Qu’on se le dise !

Signé : Cazengler, estivalie de la société

Dion Lunadon. Binic Folks Blues Festival. (22). 26/27/28 juillet 2024

Dion Lunadon. Dion Lunadon. Agitated Records 2017

Dion Lunadon. Beyond Everything. In The Red Recordings 2022

Dion Lunadon. Systems Edge. In The Red Recordings 2023

Pablo X. Binic Folks Blues Festival. (22). 26/27/28 juillet 2024

Pablo X. Pablo X. Beast Records 2023

Gentle Ben & His Shimmering Hands. Binic Folks Blues Festival. (22). 26/27/28 juillet 2024

Gentle Ben & His Sensitive Side. The Sober Light Of Day. Spooky Records 2005

Gentle Ben & His Sensitive Side. Magnetic Island. Spooky Records 2011

Gentle Ben & His Shimmering Hands. Brut. Beast Records 2024

Goutlaw. Binic Folks Blues Festival. (22). 26/27/28 juillet 2024

Goutlaw. Goutlaw. Beast Records 2023

Clamm. Binic Folks Blues Festival. (22). 26/27/28 juillet 2024

A Place To Bury Strangers. Binic Folks Blues Festival. (22). 26/27/28 juillet 2024

A Place To Bury Strangers. See Through You. DedStrange 2022

L’avenir du rock

- Ice cream for Crowes (Part One)

Encore lui ! L’avenir du rock n’en peut plus :

— Écoutez-moi bien, Jeremiah Johnson, je commence à en avoir marre de vous croiser tout le temps dans cette rubrique ! Je ne l’ai pas créée pour vous ! Bon d’accord, vous avez connu votre heure de gloire, mais à présent, vous êtes complètement éculé, mon pauvre ami, non mais regardez-vous ! Votre cheval et vous êtes criblés de flèches ! Franchement ça n’a plus aucun sens ! Vous étiez légendaire et vous voilà devenu grotesque ! Suis même certain que les Indiens qui vous en voulaient... comment s’appellent-ils déjà ?

— Les Crows...

— Oui, c’est ça, les Crows, eh bien figurez-vous qu’on les a déplacés depuis belle lurette dans une réserve, là-bas, en Arizona !

— Ah bon ?

— Vous le saviez pas ?

— Eh bé non...

Comme frappé par un coup du sort, le visage de Jeremiah Johnson s’éteint. Il éperonne doucement son cheval criblé de flèches et repart de son côté. Ouf, se dit l’avenir du rock, me voilà enfin débarrassé de cette pomme de terre. Il talonne doucement le flanc de son cheval et repart dans l’autre sens. Il traverse une vallée enneigée et sent soudain l’odeur d’un gibier rôti.

— Alors lui, je sais qui c’est ! Le vieux Bear Claw Chris Lapp, forcément !

L’avenir du rock suit l’odeur et arrive à l’orée d’un petit bois. Soudain, une voix claironne dans l’écho de la vallée :

— Bienvenue Pilgrim ! Tu tombes à pic, le rabbit est à point !

L’avenir du rock descend de cheval et s’assoit en face du vieux trappeur qui fait tourner sa petite broche sur le feu.

— Ça tombe bien, mon vieux Bear Claw, j’avais les Crowes !

C’est pas compliqué, les Black Crowes auraient dû appeler leur nouvel album Dégelée Royale et non Happiness Bastards.

C’est un album qui te saute à la gueule dès «Bedside Manners», un cut littéralement saturé de power. Les Crowes te sidèrent et le Robinson chante comme le dieu du get down on my knees, ça t’explose le Sénégal, ça te laisse à court de mots. Et avec le «Rats & Clowns» qui suit, tu comprends que les Crowes figurent parmi les plus grosses poissecailles d’Amérique. Ils te grattent ce Rats à ras la motte de l’heavy boogie. C’est bourré à craquer de son. Les Stones feraient bien de venir prendre des notes. Là, t’as le real deal. Ils ralentissent leur «Cross Your Fingers» mais le bourrent d’énergie voodoo, avec des relents de «Walking On Guilded Splinters». Puis il repartent en mode heavy boogie avec «Wanting & Waiting», encore une majestueuse démonstration de force. L’énergie des débuts est intacte, comme le montre encore «Dirty Cold Sun». Ils ont toujours le diable au corps. C’est d’une rare violence. Tu ne peux décemment pas espérer mieux. Tu te régales de ce background surchargé d’harp et de slide. Et comme le montre «Flesh Wound», les Crowes sont bien plus puissants que ne l’ont jamais été les Faces. Ces mecs tapent dur. Leur Wound est faramineux. Cet Happiness Bastards bat tous les autres albums à la course. Cet album écaillé saute comme un saumon dans la rivière du printemps. L’intro de «Follow The Moon» ne déplairait ni à Taste ni à Cactus. Les Crowes naviguent très haut dans les suffrages. Ils terminent en mode balladif avec un «Kindred Friend» serti d’un solo liquide gaufré de coups d’harp. C’est tout de même incroyable d’entendre en 2024 un album aussi plein de son. C’est même totalement inespéré. Mais si on y réfléchit bien, en n’en attendait pas moins du Robinson. Il a toujours su faire sauter la Sainte-Barbe, et là, il est encore plus énervé qu’avant. Sa voix traverse toujours le chaos sonique, cette voix unique de white scorcher chapeauté de frais. Le Robinson shake son moneymaker hard & dry. Il est l’un des grands héros de la conquête de l’Ouest du rock.

Grand retour aussi dans Mojo, sous la plume de Mark Blake. Les deux frères disent avoir enterré la hache de guerre et claironnent leur retour vainqueur avec «a new album and a new attitude» - In order to do this properly, we had to not be dicks - C’est tellement plus rock en langue anglaise. Vazy, essaye de dire ça en français, tu vas voir, c’est pas terrible. Alors que là, ça sonne - to not be dicks - tu en claques presque des doigts.

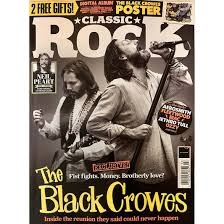

Et hop on remonte dans le temps, jusqu’aux débuts du groupe à Atlanta, un groupe qui s’appelait encore Mr Crowe Garden. Puis les frères Robinson découvrent les Cramps, les dB’s et les Dead Kennedys. Ils découvrent ensuite Led Zep, les Stones et Humble Pie chez George Drakoulias. Ils se forgent très vite une identité - The Black Crowes are guilty of never kissing annybody’s motherfuckin’ ass - Zéro compromission. Crazy times. Ils n’ont que 19 ans quand tout explose avec Shake Your Money Maker. Ils flashent surtout sur les Stones, et sur les Faces pour les écharpes en soie, pas pour le son. Et bam, ils enchaînent avec Southern Harmony And Musical Companion - Shake Your Money Maker is the big one, but Southern Harmony is the best one - On va y revenir, car ce sont des albums exceptionnels, sans doute ce qui s’est fait de mieux aux États-Unis à l’époque. Puis la tension entre les deux frères va monter, comme elle montait chez les frères Davies ou les frères Gallagher. Le groupe est à deux doigts de splitter au moment d’Amorica. La pochette fait scandale - What’s wrong with being sexy ? - La grande hantise des Crowes c’est de tomber dans les clichés, mais ils sont devenus un cliché : hard drugs et guerre des frères, comme chez les Kinks et les Everlys. Encore quelques albums, et en 2015, ils annoncent le split officiel. Raison pourrie : Chris aurait demandé à son frère et à Steve Gorman de lui céder leurs parts du groupe. Gorman a écrit Hard To Handle pour en parler.

Les frères Robinson ont fini par se réconcilier pour enregistrer Happiness Bastards qui n’est autre qu’un grand retour au point de départ. Dans Uncut, Stephen Deusner salue la red de The Southern Harmony & Musical Companion - Triumphant sophomore album - Eh oui, rien de plus sophomore que The Southern Harmony ! Arguably their best album, exulte le Deusner. Un Deusner qui cite Otis Redding, les Stones et les Swampers comme influences, et qui brasse «wiry grooves, massives riffs and psychedelic poetry» pour définir leur son. Et il y va à coups de «Chris Robinson sings like he’s making up kaleidoscopic verses on the spot», il le voit plus comme un Soul shouter que comme un rock singer. Et dans l’interview qui suit, Rich Robinson rappelle que les vraies influences des Crowes étaient, en dehors des Stones, Mississippi Fred McDowell, Muddy et Wolf. Il avoue aussi un petit faible pour REM, car sur scène, ils tapaient des covers du Velvet et de Big Star.

Dans Classic Rock, Dave Everly affirmait que The Southern Harmony And Musical Companion était le meilleur album de rock des années 90. Album composé en un week-end, enregistré en une semaine. S’ils ont autant de son, c’est grâce à George Drakoulias. La meilleure illustration du génie productiviste de Drakoulias est «My Morning Song». Heavy power pur ! Les Crowes ont tout bon : le chant, le son, la heavyness, le bottleneck, tout est grandiose. Real deal des Crowes, une absolue régalade, un son mouvementé, parsemé d’envols et de retours, avec en guise de cerise sur le gâtö un stupéfiant finish. Chris Robinson dit de «My Morning Song» : «That’s our sound. The Stones would never do that.» Quand on écoute «Sting Me», on croirait entendre les Faces ou Free. C’est bardé de barda, ça passe comme une lettre à la poste. Même les solos veulent en découdre. Les Crowes jouent dans la cour des grands, avec des départs en chien d’arrêt et des fulgurances. Il faut entendre les poules qui font des chœurs «Remedy» - Baby baby why you dye your hair - Quel souffle ! Quel swagger ! Quelle ampleur ! Elles reviennent à la fin pour ensorceler le cut et nous avec. Les Crowes passent au heavy blues avec «Bad Luck Blue Eyes Goodbye». Passionnant ! Retour au heavy sludge avec «Sometimes Salvation». Les falaises de marbre s’écroulent dans le lagon d’argent, Chris Robinson chante sa pop de Soul jusqu’au bout de la nuit. Ces mecs ont de l’allure et du solo rapiécé à revendre - Worn out jeans & hats, here we come - Chris Robinson peut aussi screamer, il s’investit dans sa mission. Il est d’une justesse infaillible. «Hotel Illness» sonne encore comme une fantastique aventure. Ils ont un truc que n’ont jamais eu les Faces, un swagger robinsonien. Les Crowes secouent les colonnes du temple avec une fabuleuse niaque. Il faut voir comme ça tangue ! Les Crowes sont encore plus royalistes que les Anglais. Ils traînent «Black Moon Creeping» sous le boisseau. Southern Harmony a une âme et elle s’appelle Chris Robinson. Les Crowes reviennent au heavy blues-rock incendiaire avec «No Speak No Slave», c’est magnifique car racé au no no no et ce démon de Chris Robinson embrase le rock US. On voit rarement des sons aussi pugnaces, aussi avérés, ils sont dans leur vérité avec un chanteur qui n’en finit plus de fasciner. Southern Harmony fait partie des albums dont on peut pas se lasser.

Tant qu’on y est, autant sortir Shake Your Money Maker de l’étagère. C’est un album qu’il faut saluer bien bas, ne serait-ce que pour la belle pochette et le cut d’ouverture de bal, «Twice As Hard», balancé avec the best Southern blasting d’Atlanta. Ils proposent un son qui favorise à la fois le chant et les power-chords, avec du spirit à gogo. On retrouve chez les Crowes le fandango de Delaney & Bonnie. C’est la slide qui fait le ramage du plumage, et donc la grandeur de l’entreprise. Chris Robinson ne chante qu’à la pointe de sa glotte et il s’accroche à son pied de micro car ça tangue sérieusement. Retour aux heavy chords avec «Could I’ve Been So Blind». Robinson sait tomber sur le râble d’un cut, c’est un champion, il chante au suave impérieux un peu bourbeux et du coup ça sonne comme du heavy boogie anglais. Les Crowes singent à merveille l’esthétique du Brit rock. Comme ils portent des pattes d’eph et des petits blousons en simili-cuir, ça les aide à transposer. Mais en réalité, ils sont plus vrais que nature : on croirait entendre Free avec une autre voix. «Jealous Again» sonne comme du heavy Southern rock labouré à l’aube. Chris Robinson place de splendides ooh yeah. Comme Aerosmith, ils font aussi pas mal de balladifs ridicules. Mais dès qu’ils se fâchent, ça redevient intéressant, comme le montre le big rumble d’«Hard To Handle», brillante cover d’Otis. Ils ramènent encore un peu de bravado dans «Struttin’ Blues», avec un chant perché au sommet de l’arbre. Ils jouent la carte Led Zep/Stonesy. Mais ils sont tellement bons et tellement impliqués qu’ils finissent par imposer leur non-style. Disons qu’ils font de l’anglo-american rock d’Atlanta. L’album se vend à des millions d’exemplaires - Once you pop on that road there’s no getting off. Dans Hard To Handle, le batteur Steve Gorman indique que l’album s’est vendu à 5 millions d’exemplaires - It was probably the worst thing that could happen - Veut-il dire que les Crowes avaient chopé la grosse tête ?

Signé : Cazengler, Black Creuvard

Black Crowes. Happiness Bastards. Silver Arrow Records 2024

Black Crowes. Shake Your Money Maker. Def American 1990

Black Crowes. The Southern Harmony And Musical Companion. Def American 1992

Stephen Deusner : The Black Crowes. Uncut # 320 - December 2023

Mark Blake : Sometimes salvation. Mojo # 364 - March 2024

Dave Everley : The bitter fall & joyous rise of the Black Crowes. Classic Rock # 272 - March 2020

Cale aurifère

- Part Four

Calimero refait la une de l’actu avec la parution d’un nouvel album, POPtical Illusion, et six pages d’interview dans Uncut, ce qui n’est pas de la gnognote, quand on sait qu’il n’est pas homme à mâcher ses mots. Confronté au syndrome des 82 balais, il balance : «Things are getting worse faster. But I’m really going to fight my way through it, anyway.» Parle-t-il de la détérioration de sa condition ou de celle du monde ? Pour le savoir, il suffit simplement de boire ses paroles et d’écouter l’Illusion.

Interview de rêve. Pas surprenant, pour un homme qui écrivit jadis un book de rêve (What’s Welsh For Zen) et qui a passé sa longue vie à enregistrer des albums de rêve. Dans le micro de Damien Love, il commence par expliquer «Shark Shark» - It’s about making a noise. Making a noise and getting your feet wet - C’est tout simplement le souffle du Velvet, de l’hypno type «Sister Ray». Avec le Lou, Calimero est le seul homme capable de provoquer ce type d’enfer sur la terre. John Cale, c’est Sister Ray. Les bras t’en tombent ! Tout ce power ! Shark Shark/ take me down !

Il t’explique que POPtical Illusion et Mercy sont contigus. Période fertile. Un tas de trucs qu’il n’avait pas testés avant. «Different styles of writing. Just went for it.» Comme il a son studio, il a des idées tous les jours, même à 82 balais. Shark Shark/ take me down ! Tu le feras pas coucher au panier, le Calimero. Il dit avoir 82 chansons. Love lui demande s’il a déjà connu un tel creative surge. No, tranche Calimero. Keep going. Il nourrit ses cuts comme des animaux. Just get going. «J’ai tout fait tout seul, writing, playing and singing.» Keep going. 82 balais. Marche ou crève. Il sait de quoi il parle. No slowing down. Pas question d’aller coucher au panier. Shark Shark/ take me down ! Trop d’idées ?, lui demande Love. I tried not to double ideas. Calimero fait le tri, it’s basically themes. Chaque chanson est différente. «New ideas that come and populate an album.» - I was chasing kind of a hip-hop energy - Love établit un lien entre «Davies And Wales» et «Child’s Christmas In Wales». Unashamedly yeah, répond Calimero. Ce retour à la vieille pop d’Island sent bon la grande intensité de Paris 1919.

Love demande à Calimero si c’est pas trop dur de re-vivre à Los Angeles après avoir tellement détesté cette ville. Il répond en expliquant qu’il y avait des gens très intéressants à LA, notamment Captain Beefheart. Et puis il trouvait New York trop confortable. Il lui fallait «the stone in my shoe» et ce fut LA. Il se rend chaque jour à son studio, après une heure de gym. Il arrive vers 11 h et bosse jusqu’à 19 h. Il donne pas mal de détails, explique qu’il aime bien se créer des obstacles, bricoler des logiciels et puis se montrer antipathique - Is getting under people’s skins a constant goal for me? Yes.

C’est vrai qu’il adore faire joujou avec ses boutons sur POPtical. Il construit des tapis de machines et y pose sa vieille voix reconnaissable entre toutes. Son «Calling You Out» est très sargassien, très Calé. Et quand on dit Calé, ça veut dire ce que ça veut dire : intrinsèquement wild dans le weird. Il passe son temps à saturer l’horizon, il reste haletant, comme possédé, plein comme un œuf et Calé à outrance, parmi les bris mélodiques. Pas vraiment d’hit en perspective. Il teste des idées, les orchestre puis les lâche dans la nature. Vont-elles survivre ? Il dit refuser toute idée de confort - It’s that idea of comfort: don’t stay long enough to get comfortable - What’s Welsh for Zen ? Et Love revient sur le fameux «things are getting worse faster». Il s’agit bien du monde - No joy there, sorry - Il parle de l’avenir du monde - It’s just a mess - Et puis avec «Company Commander», il fait du heavy Cale, une marche de guerre, il sait attaquer une rotonde, il sait chausser les semelles de plomb - Yeah that’s my favourite. Just the noise - Il fait aussi des heavy grooves sans objet, comme «Setting Fires», mais tu fermes ta gueule et tu écoutes. C’est lui le boss, surtout pas toi. Il a encore la main lourde avec «All To The Good» et passe au heavy melopif chargé de limon avec «Laughing In My Sleep». Qui le suit dans son désert, à part toi ?

Dans Shindig!, Sarah Gregory opte pour un petit panorama. Un de plus. Six pages aussi. On ne va pas cracher dessus. Elle commence par dire que Calimero est beaucoup plus qu’un ex-Velvet, ça on le savait déjà. Puis elle nous rappelle qu’il a produit la fine fleur de la fine fleur du New York underground (Nico, Stooges, Modern Lovers et Patti Smith) et qu’il est devenu un solo songwriter distingué. Elle résiste difficilement à l’envie de taper dans la période Velvet, et pour couper court à toute velléité, elle cite Calimero : «Alright yes, The Velvet Underground... good, next!». L’occasion rêvée pour elle de rappeler que Calimero ne s’intéresse qu’à l’avenir - Because you really do new stuff anyway to keep your sanity - Elle ajoute que son passé d’avant-gardiste lui instillait un constant besoin de subversion et d’aventure - L’une des salvatrices maladies de l’avant-garde vous apprend une chose : don’t do anything that even resembles what anyone else does - Se distinguer des autres par tous les moyens. Calimero ajoute qu’il ne faut même pas y réfléchir, au risque de se faire foutre de sa gueule - Don’t even think of it! You’ll be laughed out of the club - Alors il faut transgresser, oui, transgresser en permanence. On l’a vu hurler sur une usine pour la faire crever, puis démolir une table à coups de hache lors d’un récital. Calimero est capable d’accès de rage et de mélodies confondantes. Il va rester au croisement de ses aspirations symphoniques et d’un goût certain pour la pop. Visage masqué d’un bas nylon pour l’album pop Vintage Violence. Voilà qui illustre bien la dichotomie calimérienne. Puis il s’acoquine avec Terry Riley pour renouer avec sa chère avant-garde : Church Of Antrax - Cale can manipulate moods of space, horror, irony, with a delicate precision, and then put a melodic line in, dit Geoffrey Cannon - Un critique qualifie The Academy In Peril de schizophrenic. Schizophrenic ta mère !

Calimero bosse comme A&R pour Warners et fréquente du beau monde, notamment Joe Boyd, ce qui explique qu’on le retrouve sur le Bryter Layter de Nick Drake. On apprend au passage que le premier album des Stooges n’est pas produit par Calimero, mais par Iggy et Jac Holzman. Calimero s’est contenté d’emmener le groupe en studio et de torcher ça vite fait, comme on le fait avec un groupe punk. Mais apparemment, Calimero n’est pas de tout repos, en studio. Nico parle de bagarres. Fights. Patti Smith aussi.

Puis c’est le passage obligé par Paris 1919 et les clins d’yeux à Dylan Thomas, Segovia, Graham Greene et Enoch Powell. Paris 1919 produit par Chris Thomas. Puis vient le temps des tournées avec le masque de hockey, le sang de poulet et l’out of control, suivi de la période Island, with a new level of anger and vitriol, dû de toute évidence à une sur-consommation d’alcool et de coke. Sur Fear, Calimero récupère deux Roxy, Eno et Manza. Eno : «L’éventail de ses références est tellement large. Ça peut être parfois difficile de le suivre, parce qu’il peut devenir très sérieux et soudain, il va faire référence à La Horde Sauvage, pour illustrer son propos.» Calimero et Eno s’entendent bien, car comme le dit Eno, «Cale is one of the few people who’s relating himself to what goes on outside music.» Puis, sur Slow Dazzle, Calimero rend hommage à Brian Wilson avec «Mr Wilson». Il est fasciné par «the harmonic bliss and production brillance» de Brian Wilson - It’s the harmony, it’s so full blooded and sweet - Tout tourne ensuite en eau de boudin avec Helen Of Troy, qu’Island sort sans l’assentiment de Calimero, pendant qu’il est en tournée - Ça aurait pu être un grand album. Le problème, c’est qu’Island avait sa propre idée de ce que devait être l’album. Ils ont voulu inclure des chansons que je n’aimais pas. Mais c’était aussi très présomptueux de ma part de penser qu’à l’époque j’étais capable de me manager - Et Sarah Gregory d’ajouter : «After all, a Cale album never fails to produce at least a few musical gems.»

Puis il va plonger dans le chaos des tournées avec les Boys et Generation X, pour enfin se calmer avec la naissance de sa fille - when satsumas and squash became his drugs of choice - C’est à Calimero que revient le mot de la fin : «Si vous essayez de devenir Dylan Thomas, alors vous n’avez pas besoin de trouver du sens aux choses à tout instant. Mais le bruit va vous avoir de toute façon. A lot of thunder.»

Signé : Cazengler, John Cave

John Cale. POPtical Illusion. Domino 2024

Damien Love : John Cale Interview. Uncut # 327 - July 2024

Sarah Gregory : Blaming it up to you. Shindig! # 153 - July 2024

*

Je tiens à m’insurger contre toutes les mauvaises langues qui insinueraient que j’ai choisi ce groupe uniquement pour la pochette. J’admets que j’ai jeté mon dévolu sur cet opus sans avoir jamais avoir ouï le moindre quart de note de leur production, seules de strictes considérations géographiques ont attisé ma curiosité, j’ai même dû sortir mon atlas pour vérifications, ce n’est pas que son pays soit une minuscule principauté perdue l’on ne sait où, non il est même un des plus grands du monde, l’on en parle souvent dans les actualités, certes ils est plus petit que les USA, en toute bonne foi je me dois d’avouer que des conditions géopolitiques ne sont pas étrangères à ma décision. Jugez-en par vous-même, il aura fallu attendre notre six-cent-cinquante-cinquième livraison pour chroniquer un groupe Chinois !

DEMONIC FASCINATION

DEMON & ELEVEN CHILDREN

(Piste Numérique / Bandcamp / Août 2024)

Viennent de Gouanzhou, ne paniquez pas vous connaissez mieux sous le nom de Canton, située tout en bas du sud-est de la Chine à plus de cinq cents kilomètres au-dessus de Hong Kong la ville compte plus de quinze millions d’habitants… Ne bombez pas le torse en décrétant que notre Tour Eiffel de Paris dépasse les 320 mètres de hauteur sans compter les antennes pour les transmissions, Canton possède une tour qui culmine à six cent mètres… Inquiétons-nous, si la Chine prenait la décision de devenir la plus grande nation rock’n’roll de la planète, n’aurait-elle pas la capacité de dépasser, que dire, de surpasser le rockccidental…

Kenkou : bass / Renny : drums / Sentakuki : guitars / Akinoshi : vocals.