KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 623

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

07 / 11 /023

TAJ MAHAL / JIM JONES

BOBBY MARCHAND / WOVEN HAND

SUPERGRASS / DANIEL GIRAUD

STAIN / SLUGPHLEGM

Sur ce site : livraisons 318 – 623

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Wizards & True Stars

- Taj à tous les étages (Part One)

Le coup de cœur pour Taj Mahal est un vieux coup de cœur, car il remonte au printemps 68. Dans cette petite ville de province, tu avais un disquaire qui t’accueillait avec un grand sourire et qui te balançait sa formule magique : «Tiens écoute ça !». Chaque fois, il te ferrait comme une poissecaille. Il n’avait que des bons disques, le Shake Down de Savoy Brown, le Mr. Wonderful de Fleetwood Mac, le Forty Blue Fingers Freshly Packed And Ready To Serve de Chicken Shack, le Led Zep 1, Traffic, Buddy Guy et tous les autres ! Il en pleuvait de partout. Le premier album solo de Taj Mahal en faisait partie. C’était le genre d’album qui te formatait à vie.

Pendant plus de 50 ans, Taj Mahal est resté une présence un peu mystérieuse, pas trop d’articles dans la presse rock anglaise, une apparition dans le Rock’n’Roll Circus des Stones, et environ une trentaine d’albums à son actif, dans des genres parfois exotiques. Solidement enraciné dans le blues, Taj Mahal est allé explorer le son des îles, ce qu’il appelle the West Indies, c’est-à-dire les Caraïbes, et le son des îles du Pacifique. Un jour, un imbécile qui se prend pour une sommité crut bon de dire qu’il trouvait Taj Mahal «trop reggae». Il n’avait pas compris que Taj Mahal échappait aux genres en bâtissant une œuvre riche et variée. Il est l’un des derniers grands musicologues modernes. Son dernier album, Savoy, est un hommage aux géants d’avant, Louis Jordan, Gershwin et Duke Ellington, et son avant-dernier album, un hommage à Sonny Terry & Brownie McGhee : avec Ry Cooder, ils ont ré-enregistré l’intégralité de Get On Board, un album de country blues paru en 1952, et dont on a fait grand cas ici, dans l’Avenir du rock.

Pour explorer le mystère de Taj Mahal, rien de tel qu’une bonne autobio. Ça tombe bien, il en existe une, parue en 2001 : Autobiography Of A Bluesman. Taj y parle bien sûr beaucoup de blues, mais aussi et surtout de ses nombreuses compagnes successives et de son énorme progéniture. Dans son introduction, Stephen Foehr rappelle que Taj est considéré comme le lien le plus authentique avec «the old feeling of the blues, alors qu’il continue de faire évoluer le langage du blues.» Foehr rappelle aussi que Taj est arrivé dans les sixties, un temps où tout était possible, et il conclut ainsi : «Taj est si légendaire que beaucoup de gens le croient mort, mais il n’a que 58 ans.» C’est-à-dire à la parution du book, voici 22 ans. Aujourd’hui, il a 81 ans.

Fascinante autobio. Dès les premières pages, le musicologue entre en scène. Il y a le blues et le contexte sociologique du blues. C’est l’étude de ce contexte qui donne sa valeur au blues, alors Taj transmet ses connaissances. Il raconte par exemple que Mississippi John Hurt pouvait s’entraîner sur sa gratte, car son job consistait à surveiller chaque jour un troupeau de vaches. Il rappelle un peu plus loin que le Mexique avait donné des vaches au roi Kahmehamaha d’Hawaï, mais les vaches devenaient sauvages et détruisaient les récoltes. Alors des cowboys mexicains sont arrivés à Hawaï pour former des cowboys hawaïens. Les Mexicains ont amené leurs grattes et les Hawaïens qui ne connaissaient pas les instruments à cordes ont flashé dessus. Mais comme ils ne savaient pas accorder une gratte, ils ont inventé l’open tuning. Taj se passionne aussi pour l’histoire du blues train : «Charley Patton, Robert Johnson, Son House et d’autres early blues singers came up on the blues train. Memphis Minnie, Jimmy Yancey, Big Mama Thornton, Big Joe Turner, T-Bone Walker, Muddy Waters, Big Bill Broonzy et d’autres blues legends made the trip in the 1940s, and along the way, rural blues evolved into urban blues. But it’s all the blues.»

Petit, Taj Mahal s’intéressait à l’histoire de l’Afrique et de l’Empire Britannique. Ça lui permettait de décoder le blues. Sa famille vivait sur la côte Est et son père était un pianiste arrangeur de renom. À l’état civil, Taj s’appelle Henry St Clair Fredericks Jr. Le nom de Taj Mahal lui est venu dans un rêve, en 1961, alors qu’il était inscrit à l’université du Massachusetts. Pour lui, le nom de Taj Mahal symbolise les forces positives du monde, auxquelles il choisit alors de s’identifier. Taj a beaucoup de chance, car ses parents lui disent qu’il pourra faire tout ce qu’il voudra dans la vie. Le contraire exact de ce que disent alors les parents blacks à leurs gosses : t’es black et tu vas en baver. Taj avoue qu’il n’a jamais douté de lui, pas une seule fois - Not even for one minute - Quand des gens essayaient de le freiner dans son avance, Taj les trouvait kinda stupid.

Alors qu’il est au lycée, il découvre grâce à «The Twist» d’Hank Ballard que la black music a quatre ans d’avance sur la musique populaire - To me, that song sounded like it was as loud as the sky - Il écoute Furry Lewis, Gus Cannon, Memphis Willie B, Big Joe Williams, Roosevelt Sykes - a transitional figure, connecting rural and urban blues traditions - Puis à Greenwich Village, il rencontre Maria Muldaur, Phil Ochs, John Sebastian, Barry Cornfield, Jack Elliott et Dylan - J’aimais bien les chansons de Dylan, sa poésie, mais je n’aimais pas sa façon de chanter - Taj dit qu’il veut jouer comme Mississippi John Hurt, ou comme le Reverend Gary Davis, ou Elizabeth Cotton et Etta Baker - As soon as I heard that stumbling sort of rumble-rumbe-rumble sound, I went like, ‘Oh, that’s it’ - Il se dit aussi fasciné par Jessie Fuller - Once I heard a little of it, like when I heard Jessie Fuller, then I always heard it - Il ajoute qu’il a entendu d’autres mecs faire du finger-picking, mais ils sortent un son fade - It needs to be more lopey (course à grandes enjambées, qu’on peut traduire par plus fluide), like animals running. It has to have that feeling. That’s what I was after - Il voit le blues comme une chute d’eau - The blues is like that. Water is coming down - Alors des gens lui demandent pourquoi il joue cette old-form music qui n’a pas d’avenir. «Pourquoi ne pas jouer du jazz ou de la musique contemporaine ? Parce que la musique est en connexion avec l’histoire et la culture d’un peuple. It’s legitimate music. C’est la raison pour laquelle je la joue.» Peter Coyote décrit à sa façon l’authenticité du blues : «Le blues est issu d’une réalité particulière. Beaucoup de white kids peuvent jouer les notes mais ils n’ont pas le jus. Puis tu vois jouer un mec comme John Lee Hooker, c’est un griot, il n’a pas de technique, mais il a tellement de juju qu’il fait trembler toute la salle. Il y a des gens comme Taj et Alvin Youngblood Hart et Keb’ Mo’ qui honorent leur tradition. They got the notes and the juju.» Plus loin, Taj revient sur Hooky : «Il a appris à jouer avec son beau-père, originaire d’une région de la Louisiane où étaient installés les descendants des Mande speakers, amenés là comme esclaves - A certain kind of sound comes out of those folks. An ancient sound.»

Pendant un temps, Taj joue en duo avec Jesse Lee Kincaid sur la côte Est. En janvier, ils grelottent de froid et Jesse propose à Taj d’aller se réchauffer en Europe. Puis, comme il est originaire de Los Angeles, il lui propose la Californie - It’s warm in L.A - et Taj dit : «Yeah.» Jesse connaît les clubs, notamment l’Ash Grove et le Troubadour. Il connaît aussi un jeune prodige nommé Ryland Peter Cooder - he had a definite style at an early age, and was definitely into the old blues - Jesse est fier de jouer avec Taj. Il explique que «les white boys were emulating the blues sound. They didn’t sound like the sound. Taj sounded like the real thing. He was the real thing.»

Et tout démarre à l’Ash Grove. Taj y voit Mississippi John Hurt et Bill Monroe and everything in between, avec une connexion to authentic music, Canned Heat, Kaleidoscope, The Firesign Theater. Il voit aussi les Chambers Brothers, Ligthnin’ Hopkins - La première fois que j’ai vu Johnny Guitar Watson, c’était à l’Ash Grove, il jouait du piano. He played the hell out of the piano. Big Mama Thornton was a regular there - Il dit aussi qu’Howlin’ Wolf et Lightnin’ Hopkins apprécient son picking - They would watch, not saying anything. That’s how they told me I was doing all right - Taj les rencontre tous à l’Ash Grove, Wolf, Muddy, Junior Wells, Buddy Guy, Sleepy John Estes et d’autres que nous ne connaissons pas, Louis & Dave Meyers, Yank Rachel et Hammy Nixon. Taj apprend en les voyant jouer. Il apprend plus de ces gens-là que des gens de la music industry. Il est effaré par le power d’Albert King - Going to see Albert King for the first time - whew! - La fréquentation de tous ces géants le conforte dans l’idée de préserver the authentic music alive, et pour lui, c’est d’autant plus vital qu’il sait que le blues n’intéresse pas the music industry. Pourquoi ? Parce que le blues ne génère pas de gros profits. On vire même les artistes de blues des labels parce qu’ils ne sont pas rentables. Le rock rapporte plus.

Et puis un soir, Ry Cooder vient voir jouer Taj et Jesse Lee Kincaid à l’Ash Grove. Il demande s’il peut jouer avec eux. Sure. Il a 17 ans et on le considère déjà comme un prodige. Il sait tout jouer : le blues, le ragtime, la country, le r’n’b. Il a aussi une bonne perception des music-business politics : il a grandi dans the L.A music business. Comme Taj, Ry est fasciné par la culture du blues et les possibilités qu’elle offre.

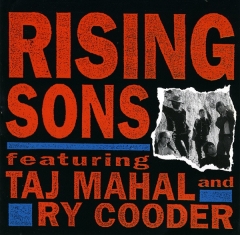

Ils montent un groupe pour continuer de jouer à l’Ash Grove : Ry, Taj, Jesse, Gary Marker, et Ed Cass Cassidy au beurre. Ils montent un répertoire d’old-time music avec des arrangements et un son modernes. Jesse baptise le groupe The Rising Sons. Quand Cass Cassidy s’en va monter Spirit avec Randy California, ils recrutent Kevin Kelly qui est le cousin de Chris Hillman - The Rising Sons quickly got to be a hot sensation - Le groupe est salué dans la presse, notamment par Rolling Stone, comme un mélange de Delta grind et de Beatles-esque pop vigor. Ils font la première partie d’Otis Redding au Whisly A Go Go et Taj dit la même chose que Bill Graham : c’est le meilleur concert qu’il ait jamais vu. Les Rising Sons enregistrent une démo, et quand Ry passe un solo de slide, l’A&R du label gueule dans l’intercom : «What’s that weird, eerie, sliding, distording guitar.?». Les Rising Sons sont consternés : cet abruti n’a jamais entendu de slide.

Columbia les signe et demande à Terry Melcher de produire l’album. Taj se demande si Melcher va comprendre ce que font les Rising Sons. Oui, car Melcher produit Bruce Johnston, les Beach Boys, les Byrds, Paul Revere & The Raiders, mais pas de blues. Taj raconte qu’ils sont convoqués chez Melcher qui pose ses conditions : 100% du publishing et le management du groupe. À prendre ou à laisser, pour rester chez Columbia - You have to do it our way. If you don’t, you’re history, baby - Bien sûr, Taj ne veut pas de ça. Il l’envoie sur les roses et lui dit dans le blanc des yeux - I looked at Melcher and said : ‘You know, that’s extorsion. Qu’est-ce que tu t’imagines, que tu vas ramasser 100% de mon publishing ? - Ils enregistrent quand même, mais ça ne marche pas. Melcher se plaint d’avoir deux groupes dans le studio, Un groupe pop conduit par Jesse Lee Kincaid et un groupe folk-blues conduit par Taj et Ry Cooder - Melcher was inexperienced in the blues.

Melcher met donc sa menace à exécution : l’album des Rising Sons est enterré et le groupe viré. Cet album faramineux ne paraîtra que 26 ans plus tard sur Sundazed. Taj y fait ses débuts discographiques en compagnie de Ry Cooder et de Gary Marker qui étaient aussi des proches de Captain Beefheart. On y retrouve une version allégée de « Statesboro Blues » qui frise la pétaudière à roulettes. Ces mecs jouent léger, comme on jouait alors, à l’aube du West Coast sound. Tendu et gracile, « Take A Giant Step » nous renvoie à Moby Grape, normal puisque cette belle pop est signée Goffin & King. Taj emmène cette fantastique pièce d’exaction au sommet du folk-rock occidental. Jolie pièce byzantine que ce « 2.10 Train ». La section rythmique du groupe est un miracle de discrétion. On entend vaguement la basse de Gary Marker. Sous le couvert, ça reste fabuleux de feeling. « If The River Was Whiskey » est embarqué au banjo. Taj voit couler ça et il fait Aaah yeahhh. Quelle musicalité ! Cet album lumineux est à l’image de la photo de pochette qui est baignée de lumière californienne. Les cuts sont pour la plupart hantés par la mandoline de Ry Cooder. « 11th Street Overcrossing » sonne comme du grand Moby Grape. En B, on tombe sur une version du « 44 Blues » de Big Dix jouée à l’arrache des deux extrêmes : guttural et mandoline. Mélange surprenant. Avec « By And Bye (Poor Me) », on constate que Ry Cooder fait de la dentelle. Pour Taj, c’est du gâtö car Ry tisse des nappes de blues ultra-florentines qui feraient pâlir un maître préraphaélite. Ils envoient aussi une fantastique reprise de Dylan, « Walking Down The Line », digne de celles que firent les Byrds. Ils cascadent l’emportement à l’harmo.

Une compile Rising Sons sortie sur Columbia en 1992 propose d’autres morceaux en complément et quels morceaux ! « The Girl With Green Eyes » est une véritable énormité garage attaquée à rebrousse-poil. Même chose pour « Spanish Lace Blues », superbe pièce de folk-rock qui sent bon la veste à franges. Leur « Flyin’ So High » est à tomber, et Taj tape un « Dust My Broom » au lard fumant. Ils ont aussi une reprise absolument somptueuse de « Baby What You Want Me To Do » de Jimmy Reed.

Puis Taj rencontre Jessie Ed Davis, fils d’une full-blood Kiowa et d’un père half Commanche, one-quarter Seminole and one-quarter Scottish, né en Oklahoma. Taj surnomme Jessie the Agent (as in Indian Agent) et Jessie surnomme Taj The Captain. Taj monte un groupe avec Jessie, Chuck Blackwell et Gary Gilmore, the Taj Mahal Band - a powerful mix - Taj est fier de son groupe - We were slamming it. You couldn’t have hit harder - C’est l’époque de l’album magique aux papillons - The whole Taj Mahal Band was some of the most real music I’ve played. We had a good time, more than I can say - Dommage qu’il n’en parle pas davantage.

Il rend plus loin hommage à Sleepy John Estes qui fut célèbre dans les années 20. Il fut nous dit Taj redécouvert dans les années 60. Yank Rachel grattait une mandoline et Sleepy John une guitare - Both of these guys are important in the development of the blues, and that’s why I listened to them - Taj reprend sur l’album aux papillons l’excellent «Diving Duck Blues».

Sur scène, il est capable de changer d’accord sans prévenir, comme le fait Miles Davis, pour sortir les musiciens de leur routine et les pousser à improviser. Le blues pour Taj est un élément essentiel - It’s a tone that puts me in contact with a lot of things, culturally, spiritually, cosmically - Vers la fin du book, il fait référence au warrior power, le pouvoir du guerrier. Il l’utilise dans ses rapports avec les record companies - I’m probably one of the most hostile people they know, because I’m smart. They tried to nigger me, mais avec moi, ça ne marche pas. I’m in their face. My grandfathers didn’t take this shit. My father didn’t take this shit - et il développe : «Je puise dans l’énergie du guerrier pour le blues, en me référant à l’ancien job of the griot class. Ce n’était pas un job qu’on faisait parce que quelqu’un te disait de le faire, you did it because that’s what you did. C’était ton droit en tant que personne. En tant que guerrier, tu devais te lever et faire ce que tu devais faire. George Clinton l’a fait avec sa chanson ‘America Eats Its Young’. Il a dit : ‘On en a assez et vous devriez aussi en avoir assez.’» Et Taj se proclame cultural warrior. So be it.

Très tôt, Taj a fière allure. On parle beaucoup d’Arthur Lee, mais le précurseur est en réalité Taj Mahal. Son frère Richard se souvient de l’avoir vu tiré à quatre épingles, il s’habillait différemment, «get into his individual style», «always sunday clean», il expérimentait un style vestimentaire. Linda Ronstadt flashe sur Taj - Taj was the guy everybody wanted to be. We all wanted to be Taj. On ne pouvait pas s’en empêcher. Quand tu faisais sa connaissance, tu avais l’impression qu’il te connaissait bien. It was vey cool. He was the highlight of the scene, the shining zenith - Elle met le doigt sur l’une des principales facettes du personnage : à côté du musicologue, tu as le sage. Taj est un sage. Taj incarne l’authenticité aux yeux de ceux qui le fréquentent. Il avoue lui-même être un peu particulier : «J’essaye de voir ce qui se passe autour de moi. Ma vision des choses est particulière, je capte le visuel et les vibrations derrière le visuel. Il m’arrive aussi de voir beaucoup d’aigles dans le ciel, même dans les villes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. I guess I’m not afraid to be out there.» Sa chute est tellement superbe qu’elle reste intraduisible. Taj se sait différent, mais c’est l’out there qui fait tout le charme de son propos.

Plus loin, il tente encore de s’expliquer : «Je prends le chemin le plus long, ce qui veut dire chercher en moi pour voir ce que je dois faire, ce que je dois ressentir, pour rester connecté. J’ai toujours voulu garder mon indépendance, j’ai toujours refusé qu’on me dise ce que je dois faire. Plus tu restes indépendant et plus ton art est authentique. Tu te fixes cette règle et tu avances.» Taj est aussi un contemplatif. Il dit adorer aller à la pêche - J’allais pêcher presque chaque jour, au bout de la jetée, pour ramener à manger. Mais pour moi, la pêche, c’était beaucoup plus que de ramener à manger à la maison. C’était un moment de méditation. Je suis à un endroit précis et si rien ne se produit, that’s okay, or if music happens, that’s okay too. Une chanson peut apparaître dans ma tête alors que je regarde le ciel, loin des bruits de la terre, I hear music, lots of music, all around me. Parfois Anna venait à la jetée et restait jusqu’à 11 h du soir. Je pêchais jusqu’à 1 ou 2 h du matin et rentrais à la maison avec mes prises. Elle se levait, faisait frire les poissons et nous dînions aux chandelles. Si j’avais un concert le soir, je pêchais l’après-midi de 16 h à 20 h. Anna venait me chercher, car il m’arrivait d’oublier le concert. Elle insistait pour que je me change pour monter sur scène - Taj insiste beaucoup pour dire qu’il ne vivait pas ce qu’il appelle the rock’n’roll lifestyle. Il ne recevait chez lui que «the older, traditional blues players», «like Mance Liscomb, Sleepy John Estes and Yank Rachel, when they played in town. Mance was a farmer, a singer, an exceptional guitar player. That man could pick. He had a real light, soft touch, and I learned from him.» Taj ajoute que Mance ne fut connu qu’à l’âge de 64 ans, alors qu’il travaillait encore à la ferme. Il jouait surtout chez lui à Navasota, au Texas, jusqu’au jour où un couple d’ethno-musicologues l’a découvert - He was a real human being with lots of warmth. Il n’y avait rien de faux en lui. Il préférait rester fermier plutôt que de devenir célèbre. Il est mort un an avant Sleepy John - Taj évoque son univers et le cercle de ses amis avec une simplicité confondante. On boit ses paroles. En plus de la pêche, il raconte qu’il monte des maquettes d’avions en balsa - Building model airplanes and flying them calmed me down, ça me permettait de rester dans mon espace. It was like meditation, like fishing, playing the guitar, having a garden. It settled me, got me in my own trip - Sa femme d’alors, Anna, est pote avec Charles Bukowski. Anna est peintre et Buck lui a demandé de faire une couve pour lui. Taj ajoute qu’elle a aussi peint deux de ses pochettes d’albums : The Natch’l Blues et The Real Thing. Dans le book, Anna évoque cette période de sa vie avec Taj tellement heureuse - kind of an organic whole : la musique, la pêche, le jardin, les chiens et avoir un enfant ensemble. I loved the life we were living. It was so terrific - Mais Taj part en tournée et le couple se sépare en 1969. Ils se remettent ensemble en 1970, puis se séparent encore en 1972, nous dit-elle. Taj aime les femmes, toutes les femmes. Anna et Taj vont rester amis, Anna fait beaucoup d’efforts pour se montrer digne de cette amitié - The connection between us is very, very deep - Mais elle a du mal à surmonter cette rupture : «En vérité, la fin de cette vie qui mêlait l’amour, la famille et la musique a été pour moi un coup très dur (very devastating).» Si le témoignage figure dans le book, c’est que Taj désire l’entendre.

Taj revient aussi longuement sur l’intégrité artistique. Il n’a jamais fait aucune concession au showbiz - Si tu entres dans le moule corporate, tu cours le risque d’avoir du succès et de courir d’hit en hit. Ta popularité n’est alors basée que là-dessus et non sur les valeurs que tu défends. Il y a les chanteurs et il y a les artistes. Les artistes ont une responsabilité. Mingus, c’était ça - Comme CBS ne le suit pas, Taj tourne sans support. On ne trouve pas ses disques dans les concerts - Pour la plupart les musiciens, les tournées sont associées à la promotion. Mes tournées étaient associées with my being an artist. My music was a re-affirmation of the individual - Pour lui, le pire exemple de music biz est celui de Morris Levy qui avait sur son bureau une plaque disant : «Send me a talented, ignorant bastard.» Et Taj ajoute : «Le music biz est un coupe-gorge. Si pour faire du blé, les managers ou les executives devaient trancher la gorge de leur mère, ils le feraient. This is what their business is about.» Il vit un temps à Ibiza, et quand il rentre aux États-Unis, il réalise qu’il ne supporte plus the corporate music-business people I was working with. Il voulait travailler avec des gens en qui il pouvait avoir confiance, et il demande à son frère Samuel de devenir son manager. De toute façon, Taj n’est pas assez commercial pour CBS. C’est là qu’il décide d’aller sur un son plus africain - I’m not going to compromise myself with what you guys got going. I’m just not going to compromise like that anymore - Déclaration d’indépendance. Les blancs du showbiz n’ont rien compris à Taj Mahal. Strictement rien. Leur seule préoccupation était de savoir comment vendre Taj - He’s black. This is how we market black music, but he is totally different - C’est justement cette singularité qui faisait la force de son premier album, l’album aux papillons. Taj ne vient ni du r’n’b, ni du Chitlin’ Circuit. Il jouait en première partie des Rolling Stones et il fut le seul blackos invité au Rock’n’Roll Circus. Ses disques ne passaient pas sur les stations de r’n’b, les DJs ne savaient pas qui il était - Who is he? What kind of music is this? Can I dance to it? - Connie, la grande sœur de Taj, dit qu’il n’est pas un grand chanteur : sur une échelle de 1 à 10, elle lui donne 5/10, «mais avec lui, tu écoutes la vraie note, tu entends l’émotion derrière la note. That’s the key to black singing.»

Taj revient aussi sur l’esclavage et le passé - Il n’existe aucun moyen de surmonter ça. Mais il existe un moyen de calmer la douleur : nous avons connu le pire et nous évoluons tous ensemble vers autre chose. Mais on surmonte pas ce passé en devenant riche, en s’achetant le respect et la dignité. Si tu deviens un rich black man, tes ancêtres ne seront pas forcément fiers de toi - Plus on avance dans ce book et plus le ton se fait profond. Il y a de l’humanisme dans les propos de Taj Mahal, on gagne à le connaître. Comme si chaque page nous rapprochait de lui.

En 2001, Taj avait eu 15 enfants, dont trois sont morts peu après leur naissance. Foehr les énumère : Cybelle, puis Aya, fille d’Anna de Leon, puis Ghamela et Taj Jr., les jumeaux de Siena, puis les 7 enfants d’Inshirah : Kali et Fatimah, disparues, puis Ahmen, Deva, Nani et Zoe, la jumelle de Sachi, elle aussi disparue très tôt. Puis Yasmeen, le fille de Victoria Montgomery, Joseph Binch, le fils de Caroline, Corrina, la fille de Theresa, et le plus jeune, Micah Martin, fils de Valerie (nommé Martin en hommage à Martin Luther King). Comme Todd Rundgren, Taj s’installe avec sa famille à Kauai, dans l’archipel d’Hawaï et y reste 12 ans. Son album Sacred Island est un tribute à Hawaï.

Les témoignages de ses épouses successives constituent la fin du book. Inshirah se plaint des infidélités de Taj - Il me disait : ‘J’ai arrêté, je ne recommencerai plus. C’est fini.’ Mais ce n’était jamais fini. Il ne supporte pas d’être coincé, même par lui-même - Il propose de ramener une deuxième épouse à la maison. Pour lui, c’est une question de franchise. Il propose à Inshirah de vivre avec la vérité. La nouvelle s’appelle Dawn. Elle s’installe à Hawaï. Enceinte des jumelles, Inshirah ne la reçoit pas très bien. Elle demande à Taj de choisir entre elle et Dawn. Il choisit Inshirah, mais il mène une double vie. Alors elle pose ses conditions : six mois sans baiser et un test du sida.

Victoria Montgomory propose une vision différente de la vie avec Taj, à Berkeley : ils hébergent des Jamaïcains and they had quite a bit of spliffs - We smoked a lot of weed and snorted a lot of coke in those days, dancing and partying and having fun - Victoria fait un beau portrait de Taj : «Taj is Taj. He’s one of a kind. C’est difficile de communiquer avec lui pour plein de raisons, mais je pense qu’il a bon cœur. He’s a real unusual person.» Valerie Celine, mère de Micah Martin, a rencontré Taj lors d’une interview, alors qu’elle bossait pour une radio locale, avant de devenir «psychic consultant» : «Taj a été le plus puisant professeur de ma vie, il m’a donné accès à des domaines que je n’imaginais pas. Grâce à lui, j’ai appris que la vie n’est pas toujours celle qu’on croit, surtout en matière d’amour et de rencontres.» C’est vrai que Taj devait pas mal baratiner. Elle dit aussi que Taj est en partie réalité, en partie fiction. Mais elle lui en veut, car quand Micah Martin est né, Taj a disparu pendant deux ans. «Adios amiga.» Elle ne l’a pas encaissé. Pareil pour Dawn, elle n’accepte pas que Taj baise avec une autre - I wanted a monogamous relationship - Pas facile de coincer le Taj. Après tous ces témoignages, il reprend la parole : «Je n’ai pas quitté Inshirah pour Dawn. Je l’ai quittée parce qu’au bout de 7 ou 8 ans, notre relation n’était plus bonne, ni pour elle ni pour moi. Je ne voulais pas la quitter. Ce fut une décision difficile à prendre, parce qu’il y avait les enfants.»

L’un des héritiers de Taj n’est autre que Keb’ Mo’, un nom dérivé de son vrai nom, Kevin Moore. Il flashe sur The Natch’l Blues et devient bluesman. Bonnie Raitt est aussi une vieille fan de Taj - Je l’ai vu pour la première fois au Club 47 à Cambridge en 1968 - Et en 1970, elle joue en première partie de Taj - Il a co-produit mon troisième album en 1973.

On reviendra dans un Part Two sur tous les grands albums de Taj the cultural warrior. En attendant, on peut écouter son nouvel album, Savoy. On est frappé dès «Stomping At The Savoy» par le génie vocal du vieux Taj. Il chante d’une voix de vieux griot, ils te groove la nuit des temps. Il enchaîne avec un autre heavy groove, «I’m Just A Lucky So And So». À travers lui, on comprend que le groove est un métier. Il tape dans Nat King Cole et dans Gershwin, il rétablit avec sa cover de «Summertime» la relation primordiale entre Gil Evans et Miles Davis. Terrific ! Il tape le «Mood Indigo» de Duke Ellington avec des chœurs de rêve. Puis il va droit sur Louis Jordan avec «Is You is Or Is You Ain’t My Baby», monté sur le riff d’«Hit The Road Jack», Taj y va au wild biz. Il est sûrement le dernier représentant de ce grand art. Il duette avec Maria Muldaur sur «Baby It’s Cold Outside». Dans les liners, Maria se souvient d’avoir rencontré Taj pour la première fois en 1962 «at Gerde’s Folk City in Greenwich Village» - Elle était en bas en train de bosser une partie de violon avec Bob Dylan qui voulait essayer une nouvelle chanson. Taj est arrivé avec un banjo et a dit : ‘On m’a dit que je pouvais venir ici me préparer à jouer. I’m nervous’. Après avoir vu Taj se préparer à jouer, Dylan et Maria lui ont dit qu’il n’avait aucune raison d’être nerveux - Cette version de Cold Outside est chargée d’histoire de Greenwich Village, une histoire qu’on adore. Vieux shoot de jump avec «Lady Be Good». On se demande bien qui, à part les vieux fans de Taj, va aller écouter cet album aujourd’hui - Ooooh sweet and lovely lady/ Be goog to me - Il tape bien sûr le vieux «Caldonia» de Louis Jordan, il chante à la silicose, et ça groove à coups de trompettes. Il finit cet album magistral avec «One For My Baby (And One More For The Road)», un heavy groove de fin de soirée. Ils se fond dans le groove de Miles Davis comme d’autres se fondent dans l’ombre. Cette pure magie est sans doute le chant du cygne d’un géant.

Signé : Cazengler, Mahal embouché

Taj Mahal. Autobiography Of A Bluesman. Sanctuary Publishing 2001

Rising Sons. Rising Sons. Sundazed 2001

Rising Sons. Featuring Taj Mahal & Ry Cooder. Columbia 1992

Taj Mahal. Savoy. Stony Plain Records 2023

L’avenir du rock

- Le péril Jones (Part Four)

Certains font collection de porte-clés. D’autres collection de timbres. D’autres encore collection de capsules ou de voitures miniatures. D’autres vont faire collection de maillots de foot, ou de pinces de crabes. Tu as ceux qui collectionnent les papillons, ceux qui collectionnent les fossiles et ceux qui collectionnent les pièces de monnaie. Les plus lunatiques sont ceux, dit-on, qui collectionnent les pingouins. Tu en as même qui font collection de disques ! Ceux qui font collection de livres sont un peu à part, on les appelle les bibliophiles, à condition bien sûr qu’il s’agisse de bons auteurs, le bibliophile n’a que mépris pour la mormoille des romans de gare et les prix littéraires contemporains qu’on croise dans les super-marchés. La vraie démesure consiste à collectionner les collections. Ceux-là flirtent avec la pathologie. Contrairement aux apparences, l’avenir du rock couve lui aussi une jolie petite pathologie. Tu sais ce qu’il collectionne ? Oh c’est pas compliqué à deviner... Tu donnes ta langue au chat ? Les Jones ! Il en a plein ses étagères, il prétend posséder tous les Jones ! Il en sort un au hasard, Tom Jones, «Bamalama Bamaloo» - Hello Gildas - et puis celui-là, un autre chouchou, Booker T. Jones avec «Green Onions», le summum du Memphis Beat, oh et puis voilà Quincy Jones, le producteur/protecteur de la petite Lesley Gore et ce fabuleux My Town My Guy & Me. Alors après, tu as les deux Jones anglais, le Steve, celui de «God Save The Queen», l’inénarrable, le Jonesy, le fier slinger, et l’autre, le Mick, le Clash, mais seulement pour le premier album, pour «London’s Burning» et puis aussi le No Elvis Beatles or The Rolling Stones dans «1977», ce fier single totalitaire qui tomba sur London town comme une bombe atomique. Pris d’une soudaine poussée de fièvre, l’avenir du rock va aussi te sortir de l’étagère le premier Led Zep où rôde John Paul Jones, histoire de se taper vite fait un petit shoot de «Communication Breakdown», et puis alors voilà le top-chouchou, Brian Jones, pour une bonne rasade d’«I’m A King Bee», l’hit fondateur de la Stonesy. Bon allez, il passe directement aux Small Faces avec «Hey Girl», histoire d’entendre la bravado de Kenney Jones, un petit tour par Gloria Jones histoire d’entendre l’excellent «Tainted Love», pas question d’oublier Linda Jones, ni l’Edgar Jones de Liverpool, ni le Paul Jones de Manfred Mann, ni Durand Jones, ni le protégé de Tonton Leon, Wornell Jones, ni George Jones ou encore Spencer P. Jones, c’est ça les collections, c’est tellement convulsif que ça finit par devenir indécent, mais comme il se fout du qu’en dira-t-on, l’avenir du rock en sort encore, Rich Jones, oh et puis voilà l’un de ses fleurons, Jim Jones !

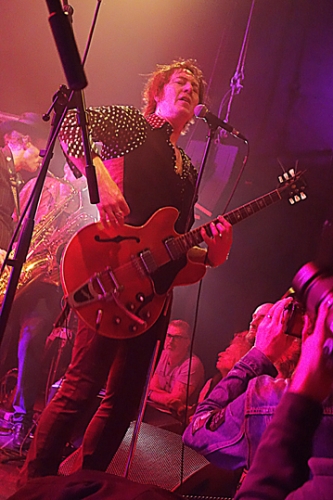

Et si Jim Jones était l’artiste rock parfait ? Tu peux le photographier sous toutes les coutures, il sera toujours le parfait rocker, le parfait roller, le parfait screamer, le parfait shouter, le parfait performer, le parfait va-et-vient entre tes reins, il arpente des tonnes d’arpents, il saute, il court, il génuflexe, il claque ses chords, il roule sa bosse dans sa farine, il méprise les complexes, il prend ses grands airs, il fait son débonnaire, il promène son regard sur la foule française, mais on sent bien qu’il n’est pas commode, il sort le Grand Jeu, il remplit tous les instants, il rocke the boat, il shake le booty, il est sur scène, il devient roi du monde pour une bonne heure, tu en as pour ton billet, amigo, alors oui, Jim Jones for ever, pas de problème, on reviendra, il ne prend pas les gens pour des cons, tu veux du rock, tiens, mon gars, voilà du rock, du vrai, de l’à gogo, du vieux rock d’Angleterre, le cinquante ans d’âge, truffé de Little Richard, de Beatles, de Stooges et tout ce que tu aimes bien. Jim Jones et sa chemise à pois, Jim Jones super-shouter, Jim Jones l’increvable, Jim Jones le Bénédictin du wildo-wild, son étoile brille encore au firmament après tant d’aventures et tant de grands concerts. Alors l’avenir du rock peut dormir sur ses deux oreilles et ronfler comme une brute avinée.

Et boum, les All Stars attaquent avec «Cement Mixer», tiré du premier album de The Jim Jones Revue, pianoté comme à l’aube des temps, et hanté par un thème fantôme tiré d’une BO de western crépusculaire, le genre de cut parfait, shouté à volonté, Lord Jim le télescope de plein fouet, il le prend à pleine gueule, ses screams restent d’une pureté inexorable, il éructe son here we go au pire guttural négroïde, il est capable de ce genre de tour de passe-passe. Ils tapent plus loin le «Burning Your House Down» tiré de l’album du même nom. Quoi de plus heavy, de plus greasy que «Burning Your House Down» dans les pattes du Jim Jones All Stars ? C’est une bonne question. Lord Jim a du monde derrière lui, à commencer par Carlton Mounsher, un fantastique guitar slinger aux allures de croque-mort, chapeau melon, Jaguar et chemise à fleur, et puis tu as aussi un pianiste et deux sax, plus le beurre du diable, et le vétéran Gavin Jay au bassmatic. Tout le monde danse sur scène, selon le principe de la Revue. Rien n’est laissé au hasard.

Ils enchaînent deux covers tonitruantes : le «Parchman Farm» bien connu des fans de Cactus et de Georgie Fame, et le «Cant Believe You Wanna Leave» de Little Richard, qui reste avec les Stooges le chouchou de Lord Jim. Oui, on peut l’appeler Lord Jim, il n’y verra aucun inconvénient. Sa prestation scénique relève d’une certaine aristocratie. Et pour corser l’affaire, voilà qu’il tape une cover de «Run Run Run», il fait son Velvet, mais délie trop la sauce et tente le coup du participatif. C’est de bonne guerre. Il tente de rouler la merguez du Velvet dans une farine de r’n’b. Ah ces Anglais !

Et voilà «Satan’s Got His Heart Set On You», vieux boogie blues de bon aloi, monté sur un riffalama combiné de Gavin Jay et du fabuleux croque-mort. Sur scène Lord Jim reste le fantastique mover shaker que l’on sait, sans doute l’un des derniers de sa catégorie. Il sait tout faire : onduler des hanches comme Oum Kalthoum, claquer le raw comme Wilson Pickett, friser l’embolie cabalistique, invoquer le diable, céder aux sirènes et courir après son ombre. Lord Jim est réellement l’artiste complet par excellence. On n’en perd pas une seule miette. Il va encore taper dans des covers de luxe : «Everybody’s Got Something To Hide Except Me And My Monkey» des Beatles, que reprenait aussi Tim Kerrr au temps béni des Lord High Fixers. Imparable ! À se damner pour l’éternité ! Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, voilà qu’il tape dans le «Troglodyte» du Jimmy Castor Bunch. Quoi de plus dansant que ce «Troglodyte» ? Non, il n’existe pas de dancing beat plus engageant, tout le monde claque des mains et Lord Jim fait move !, il essaye de chanter comme Screamin’ Jay Hawkins, il va chercher une équivalence de baryton métaphysique pour créer un dialogue entre le profane et le sacré, il fait monter une extraordinaire température, tout en réussissant à maintenir son groove sous un certain boisseau, à coups de sock it to me. Il sait faire exploser sa carlingue, c’est savamment amené, le cut exulte, bien ramoné par le bassmatic binaire de l’excellent Gavin Jay.

Comme son nom l’indique, «Rock’n’Roll Psychosis» ne traîne pas en chemin. Wild as fuck. Lord Jim nous replonge dans l’époque de la Revue et revient au temps du premier album avec «Princess & The Frog» avant de plonger délibérément dans l’âge d’or des Hypnotics avec une version chauffée à blanc et cuivrée de frais de «Shakedown». Les hits sont là, pas de problème, Lord Jim peut monter au front, il a tout le matos pour ça, les nappes de cuivres foutent le souk dans la médina du Shakedown, gros boulot pour Carlton Mounsher qui doit entrer dans les godasses de Ray Hanson. Pour le rappel, Lord Jim va encore taper dans le nec plus ultra, le «Big Bird» d’Eddie Floyd, qui fit jadis les choux gras de Tav Falco. À la fin du set, tu t’ébroues comme un poney apache qui vient de courser la diligence.

Comme c’est pas ton jour de chance, tu arrives au merch et une petite gonzesse te souffle sous le nez le dernier exemplaire d’Ain’t No Peril. Le marchand te dit : «Y’n na plus !». Te voilà chocolat, et même sacrément chocolat, car l’album est sold-out partout, même sur le bandcamp. Que fait-on dans ces cas-là ? On se gratte l’os du genou et on reste sur les bons souvenirs.

Signé : Cazengler, Jim Jaune

Jim Jones All Stars. Le Petit Bain. Paris XIIIe. Le 25 novembre 2023

Inside the goldmine

- Marchandising

Robert Marché parlait d’une voix extrêmement grave. Sa voix nous mystifiait tous. Au point d’aller croire qu’elle forgeait son autorité, alors qu’en réalité, cette autorité s’appuyait sur une vive intelligence. De le voir réagir dans des situations extrêmement dangereuses était un spectacle fascinant. Il donnait ses instructions au cœur du sinistre, et s’il en avait le temps, il précisait le pourquoi du comment. Donc tu savais pour quelle raison exacte tu agissais. Non seulement tu apprenais à régler les problèmes, mais tu avais eu le privilège de voir un homme t’apprendre à apprendre. Mythologiquement, il avait autant d’impact que Gregory Peck, perché à la proue du Pequod, le baleinier lancé par Herman Melville à la poursuite de la baleine blanche, mais sans le côté démoniaque du personnage. Sous ses allures de chef de meute, Robert Marché abritait une bienveillance remarquable, qui est souvent caractéristique des gens très intelligents. Pourtant jeune, il avait déjà les cheveux blancs comme neige, taillés comme des blés en un fort boisseau qui allongeait son visage vers le haut. On le comparait volontiers à Jean Marais. C’est dire s’il était bel homme. Il préparait toujours les interventions de la même façon. Il demandait des volontaires pour entrer avec lui dans les entrailles de l’enfer. Il préférait les célibataires, pour des raisons évidentes. Il donnait tout le détail des risques, tout le détail du process et des incidences du process, ce qui permettait d’anticiper les risques, et concluait chaque fois en nous remerciant de risquer notre peau pour «des salaires de misère». Telle était son expression. À l’heure dite, nous fumes en position. L’équipe des clés de frappe fit tomber les derniers boulons et la plaque du trou d’homme fut enlevée par la grue. Il se jeta le premier dans l’ouverture, au milieu des fumées et des vapeurs infernales. Nous nous engouffrâmes à la suite. Éclairés par nos lampes frontales, nous avancions à l’intérieur de cet énorme cylindre d’acier en direction de l’autre extrémité lorsque soudain jaillit d’une poche d’ombre une immonde tête de dragon. La créature se jeta sur Robert Marché et l’éventra d’un seul coup de dents. Dans un dernier spasme, il nous ordonna de rebrousser chemin, mais il n’en était pas question. Nous le tirâmes par le pied pour l’arracher aux crocs du dragon. Sa jambe se détacha avec un ploc épouvantable. Par quel miracle en sommes-nous sortis indemnes ? Le diable seul le sait. Dans le grand hall d’accueil de l’usine, là où sont décernées les médailles du travail et où l’on dresse chaque année le sapin de Noël pour les familles des travailleurs, se trouve une vitrine : on peut y admirer, plongée dans un grand bocal de formol, la jambe de Robert Marché. Le directeur de l’usine en fait dans chacun de ses discours un symbole d’héroïsme professionnel.

Alors qu’un dragon dévorait vivant Robert Marché, Bobby Marchan dévorait vivante la légende de la Nouvelle Orleans, mentoré par un autre dragon, mais un gentil dragon, Huey Piano Smith. Si on aime bien Bobby Marchan, alors il faut écouter les albums de Huey Piano Smith & His Clowns. Mais on peut aussi pousser le vice jusqu’à écouter une belle compile Kent parue en 2011, Get Down With It: The Soul Sides 1963-1967.

C’est Tony Rounce qui fait les présentations. Il nous rappelle que Bobby a grandi dans l’Ohio, et fasciné par les chanteuses, il a rejoint une troupe itinérante. En arrivant au Dew Drop Inn à la Nouvelle Orleans, ce fut le coup de foudre. Sur scène, Bobby is in full drag, c’est-à-dire qu’il se déguise en trave. C’est Huey Piano Smith qui le découvre. Comme il bosse pour l’Ace Records de Jackson, Mississippi, il fait venir son boss Johnny Vincent au Dew Drop. Vincent signe Bobby immédiatement. Plié de rire, Rounce dit que Vincent croit signer une chanteuse. On trouve pas mal d’images de Bobby en robe avec une perruque blonde. En 1954, Bobby enregistre pour Ace sous le nom de Bobby Fields. Fatigué des petites arnaques de Johnny Vincent, Bobby va quitter Ace en 1959, après que Vincent ait refilé son «Loberta» à Frankie Ford. Au passage, «Loberta» change de sexe et devient «Roberta». Le «Loberta» de Bobby ne verra le jour qu’en 1971, nous dit Rounce chagriné. Après un passage par le label Fire du new-yorkais Bobby Robinson, Bobby se retrouve chez Stax à Memphis en 1963 et c’est là que Rounce démarre sa compile. Bobby y enregistre deux singles, «What Can I Do Pt 1 & 2» qu’il tape au chat perché, et «You Won’t Do Right», un heavy groove de blues. Selon Rounce, Bobby aurait dû exploser sur Volt/Stax, mais Jim Stewart préféra donner la priorité à Otis Redding. Alors Bobby s’en va chez Dial à Nashville. Les grosses pointures de Dial sont Joe Tex et Clarence Reid. Bobby enregistre «Hello Happiness» et le «Funny Style» de Clarence Reid à Muscle Shoals. «Funny Style» est un fantastique rumble, Bobby does it right, sur un big shuffle d’orgue, une merveille de jerking blast. Énorme ! Il faut le voir allumer «Hello Happiness» aux clameurs de gospel. C’est du génie pur. Il y ramène tous les jardins de Nabuchodonosor. Bobby Marchan est l’un des plus beaux chanteurs de son temps.

Puis il se retrouve sur Cameo, le label de Philadephie qui est alors en plein déclin. L’hot as hell «Shake Your Tambourine» et l’excellentissime «Meet Me In Church» sont aussi enregistrés chez FAME, avec Spoon et toute la bande habituelle. Même chose pour «Help Yourself» et la cover de «Rocking Pneumonia». Cameo se casse la gueule en 1967. Alors Bobby va enregistrer l’«I Just Want What Belongs To Me» de Joe Tex et «Sad Sack» chez Chips à Memphis. «I Just Want What Belongs To Me» est un heavy r’n’b que Bobby laboure en profondeur. Il chante «Too Late For Our Love» d’une voix de gonzesse, il épouse le caramel de la Soul, il est fabuleusement gluant. Il devient un artiste fondamental. Puis il te chauffe «I’ve Got A Thing Going On» aux tisons ardents pour en faire un coup de génie. Et ça continue avec «Gimme Your Love», Bobby shakes it hard, il a autant de power que Wilson Pickett, il screame sa route à travers la jungle, il tisonne ça au gimme gimme. Il reste dans la fantastique allure jusqu’au bout des ongles avec «Don’t Worry About Tomorrow» et puis voilà le pot aux rose, le fameux «Get Down With It» dont Little Richard et Slade feront leurs choux gras. Mais c’est lui, le Bobby, qui est l’origine de cette craze, Il le screame au stomp your feet/ Yeah that feet/ Everybody clap your hands - And a little bit of twist, il sait driver son stop/start ! Encore un jerk fantastique avec «Everything A Poor Man Needs», il y break a fight à la Stax motion, il rivalise d’ardeur avec Sam & Dave. Encore un coup de génie avec «There’s Something About My Baby», un heavy blues de Soul superbe et raffiné à la fois - I’m going home/ Gonna kiss my baby - il épouse les courbes et là, tu touches au génie de l’interprétation - There’s something about my baby/ That satisfies - On reste dans le jerking genius avec «Hooked», monté au gros popotin Staxy. Ah il faut encore le voir jerker «That’s The Way It Goes» dans le gras du lard ! Tous ces cuts sont parfaits : le «Sad Sack» chez Chips et puis «Help Yourself», explosif mais maîtrisé à la main tendue. Même «Just A Little Bit» est d’un niveau atrocement supérieur.

Pour faire bonne mesure, tu peux aussi mettre le grappin sur une autre compile de Bobby, The Very Best Of Bobby Marchan, ne serait-ce que pour ces deux coups de génie que sont «I Miss You So» et «This Is The Life». Bobby tape le heavy boogie du premier au chat perché, et derrière lui, ça overwhelme aux grattes de Bristish Blues. On peut qualifier «This Is The Life» de pop de rêve, cette clameur épouvantable est écœurante de génie kitsch. On retrouve aussi le gros popotin de la Nouvelle Orleans dans «What You Don’t Know Won’t Hurt You», Bobby y va au don’t care what people say. Avec «You’re Still My Baby Pt 1», il propose un heavy groove de classe infiniment supérieure, bye bye baby, c’est le frotti le plus gluant de l’histoire des frottis, Lawd have mercy, et il enchaîne avec un Pt 2 rappé. C’est du grand art, il chante à pleine gueule son bye bye baby good luck darling/ You’re still my baby. Bobby peut se montrer encore plus gluant qu’Elvis, même s’il chante à l’accent tranchant, avec des pointes de falsetto. Cette compile chevauche la suivante, Booty Green.

Oui, Booty Green fait partie des passages obligés. On y retrouve tous les légendaires singles enregistrés sur Fire Records enregistrés entre 1960 et 1962, à commencer par «The Things I Used To Do Pt 1» et Pt2, avec le heavy Guitar Slim Sound de la Nouvelle Orleans. Il tape aussi «Hurts Me To My Heart» au heavy blues - I hurts me to my heart/ To say that I’m in love with someone - Raw power ! On retrouve aussi le «This Is The Life» de la compile précédente, il te tartine ça avec une voix de géant. Bobby t’embarque chaque fois dans on monde interlope, il est le roi du doo-wop de la Nouvelle Orleans, c’est la niaque suprême, la niaque du doo-wop de street corner. Pur jus de New Orleans encore avec «Snoopin And Accusin», ça chante au coin de la rue. Il impose encore sa street magic avec «The Booty Green», you shake to the East, you shake to the West/ Oooh Booty Green ! Il plonge ensuite dans le heavy shuffle de gospel avec «I Need Someone». Avec Bobby, ça n’en finit pas. Dans ses liners, Don Fileti rappelle que Bobby a démarré sa carrière en drag queen avec The Powder Box Revue, en 1954, à la Nouvelle Orleans. Puis comme déjà dit, Huey l’a découvert au Dew Drop Inn et Bobby est devenu lead singer des Clowns.

Ça tombe bien, car il existe aussi une superbe compile consacrée aux Clowns, Clown Jewels. Même si on connaît tout ça par cœur, via Huey Piano Smith, on y retourne sans discuter, car c’est de la dy-na-mite ! Non seulement c’est de la dynamite, mais ça grouille d’inédits. Bobby s’appelle encore Bobby Fields quand il enregistre «Helping Hands». Il reflirte avec le génie dans «Don’t Take Your Love From Me», c’est magnifique, plein de glamour ! Et voilà le fameux «Chicken Wah Wah» sur lequel a flashé Don Fileti : fantastique rintintin de cha cha wah wah wah ! Il faut voir comment Bobby fracasse le heavy groove de «Can’t Stop Loving You». Il a vraiment un truc en plume. On peut même dire que la fournaise de la Nouvelle Orleans est le beat définitif. Et ça continue avec «You Can’t Stop Her», tu as tout de suite le son des Clowns, c’est battu à la diable, tu as même le shoot de baryton dans les chœurs. Coup de génie encore avec «Loberta», Huey l’embarque au piano, welcome in hell, Bobby genius ! Chœurs de mecs ! Loberta ! Même énergie que celle des Beach Boys. Avec les Clows, Bobby est invincible. «Loberta» est l’un des plus beaux hits de tous les temps. Magie encore avec «Dearest Darling» et Bobby fait le crocodile dans «Hush Your Mouth». Saura-t-on un jour dire la grandeur du power des Clowns ? Encore de l’heavy r’n’b avec «We’ll Be John Brown», big Clown brawl, c’est là où Huey et Bobby épousent les Coasters. La compile s’achève avec quatre titres de Bobby solo, dont un «What Can I Do» monté au gras double de chat perché, et un «Push The Button» en mode heavy groove de funk à la James Brown. Bobby peut allumer la gueule du funk. Ce mec est effarant !

Signé : Cazengler, Bobby Marchiant

Bobby Marchan. Get Down With It: The Soul Sides 1963-1967. Kent Soul 2011

Bobby Marchan. Something On Your Mind. Relic 1994

Bobby Marchan. Clown Jewels: The Ace Masters 1956-75. Westside 1998

Bobby Marchan. The Very Best Of Bobby Marchan. Collectables 1999

Be careful with that axe Eugene

- Part Two

Aussitôt après sa phase Sixteen Horsepower, David Eugene Edwards s’est lancé à corps perdu dans une nouvelle aventure, qu’on va qualifier d’inexorablement passionnante, l’aventure Woven Hand. Au début il sépare le Woven du Hand, puis il les rattache. Il est comme ça, l’Eugene, il avance, il change, il évolue, il rattache, il transforme, il n’a pas les deux pieds dans le même sabot, il ne perd pas son temps à couper les cheveux en quatre.

En 20 ans, il va pondre 11 albums et faire la joie des amateurs de rock indé, une frange particulière du rock qui ne sait pas vraiment se situer, une espèce de gros sac dans lequel les médias ont fourré tout ce qui n’était pas du rockab, du metal, du punk, du folk ou du hardcore, et tout ce qui n’était pas les Stones, les Stooges, les Cramps, le Gun Club et les Mary Chain. Comme beaucoup d’autres groupes, l’Eugene et son Woven Hand n’avaient pas une identité artistique assez affirmée pour échapper au fourre-tout de l’indie rock. Chez les disquaires spécialisés dans les nouveautés (comme Gibert), tu trouvais les Woven Hand au rayon «Rock Indépendant», qui dans ces années-là rivalisait d’importance avec le rayon «Rock International». Le côté pratique, c’est que tu trouvais les disques que tu recherchais. Le problème du rock indé, c’est qu’il était globalement intéressant, mais rarement excitant. Tu écoutais tous ces groupes pour combler des lacunes. Des articles dans la presse anglaise piquaient ta curiosité, alors tu partais à la chasse pour choper les albums. Il y eut de bonnes surprises, bien sûr, comme les Butthole Surfers, Grand Mal ou les Soup Dragons. Mais il fallait rester sur ses gardes et se méfier de tous ces esthètes à la mormoille qui infestaient à l’époque les bacs des disquaires.

Si on faisait confiance à l’Eugene, c’était bien sûr parce qu’il prêtait allégeance au Gun Club. On l’avait vu à l’œuvre au temps de Sixteen Horsepower avec sa brillante cover de «Fire Spirit». Alors on écoutait Woven Hand en espérant retrouver cette allégeance. Mais les deux premiers albums, Woven Hand et Blush Music, furent décevants, même si l’Eugene maîtrisait bien les finesses de l’American Gothic. Avec «Glass Eye», il proposait une espèce de petite Americana foutraque grattée au banjo, par contre, son «Wooden Brother» se voulait plus pompeux, avec ses allures de menuet à la cour du roi. On croyait entendre Lulli claquer sa canne au sol. On vit l’espoir renaître avec «Ain’t No Sunshine», car l’Eugene sonnait comme Jeffrey Lee Pierce. Bizarrement, la plupart des cuts manifestaient une volonté réelle de décollage, comme cet «Arrowhead» amené au menuet rowdy, et l’heavy groove de «Your Russia», cosmic trip traîné dans la boue.

On retrouve d’ailleurs «Your Russia (Without Hands)» sur Blush Music : l’heavyness devient intéressante, l’Eugene bombarde sa Russie au stomp, c’est un bon retour sur investissement. Mais le reste de l’album peine à jouir. Ça reste tendu, sombre, gratté au banjo. L’Eugene n’est pas heureux, et tu finis par perdre patience. Avec «White Bird», il presse le pas, il faut aller vite pour sauver cet album en péril, il doit éviter de prendre les gens trop longtemps pour des cons, alors il refait son Jeffrey Lee Pierce et chevauche en tête de sa horde. C’est un album expérimental, il enregistre des bêtes et des respirations («Aeolian Harp (Under The World)»), ça chuchote, et tu passes outre. Il achève son périple avec un «Story & Pictures» visité par des vents très anciens. L’Eugene connecte les fantômes de Russie avec ceux des Carthaginois, il revient au chant pour une prière, et c’est assez somptueux. Il invente le son du moyen-âge à la glotte vibrante. On sort de cet album déçu mais tout de même intrigué.

C’est en 2004 que Woven Hand devient Wovenhand, avec Consider The Birds. Big album ! Enfin ! Après deux cuts calamiteux, l’Eugene trouve enfin la délivrance avec «To Make A Ring», un Big Atmospherix joué à l’ancienne, au boisseau de miséricorde, on entend des cornes de brume et le son des fêtes antiques, il réveille de vieux démons, ça joue aux tambours et aux flûtes carthaginoises, et ça devient vertigineux. Tout à coup ça s’anime ! Power ! Glory ! Horror ! Te voilà conquis, comme une citadelle. «Off The Cut» ? Ça chevauche sous un ciel bas. Superbe, dark & dense. L’écheveau se déroule encore avec «Chest Of Drawers», joli balladif intense et crépu, auréolé de pustules crépusculaires. Il s’amuse bien l’Eugene. Chaque cut revêt une dimension historique et soudain, tu sors du fucking indie rock et tu prends l’Eugene très au sérieux, car voilà «Oil On The Panel», Roma Roma where is my country, œuvre très sculpturale, il roule même ses R pour lancer son Roma. Cet album est d’une rare intensité, l’Eugene se coltine tout pied à pied comme s’il traversait les Alpes avec des éléphants, il se confronte à ses démons et s’acharne. Il passe au glorieux heavy folk avec «Down In Yon Forest», il te tarpouine ça comme un punk troubadour, c’est puissant, bien écrasé du champignon, il sait amener un power considérable dans sa vision du folk US, là, oui, tu adhères au parti. Nouveau choc thermique avec «Tin Finger», il te gratte ça au banjo et te bat le beat des frontières, c’est intense et éblouissant comme une révélation.

Le fortune de l’Eugene connaît des hauts et des bas. Après les grisants sommets de Consider The Birds, Mosaic impose une sorte de retour au calme. On est frappé par la désolation musicale de «Winter Shaker» : rien à l’horizon. C’est un Big Atmopsherix de plaine désolée, digne de Dino Buzzati. Avec «Swedish Purse», l’Eugene rappelle qu’il est amateur d’art baroque. Il joue au pincé de banjo presbytérien. Ça pue l’habit noir et l’austérité. Et puis avec «Twig», il reste très liturgique. Il chante dans l’église. Il prêche pour sa paroisse. Coincé dans son format austère, il ne crée plus de surprise et on s’ennuie comme un rat mort. Alors il se fâche avec «Elktooth», il charge sa barcasse de tout le poids du monde, c’est lourd de conséquences, antique et démoniaque. Et soudain, le cœur de l’album se met à battre avec ce «Dirty Blue» gorgé d’un étrange moyen-âge, le cut te parle à travers les siècles. Et tout explose avec «Slota Prow Full Armour», un cut chargé de bad vibes, articulé au violon du diable, l’Eugene chante même comme un diable, il agite les eaux troubles, on entend la BO de Rosemary’s Baby, une horreur fantastique, et ça devient un stomp du Moyen-âge. Stupéfiant ! Il reste dans cette ambiance d’une autre époque pour «Deerskin Doll», il sonne comme un vieux troubadour perdu dans la nuit des temps. Et si l’Eugene était le Don Quichotte du rock ? On finit bien sûr par s’attacher à lui. S’il n’a que deux gros cuts par album, ça suffit. C’est tout ce qui compte.

On en trouve pas deux, mais trois sur Ten Stones. Trois véritables coups de génie eugéniques constituent le cœur battant de l’album : «White Knuckle Grip», «Quiet Nights Of Quiet Stars» et «Kicking Bird». Rien qu’avec ça, t’es gavé comme une oie du Périgord. Heavy boogie d’Eugene avec «White Knuckle Grip», il peut t’exploser la rate d’un cut, c’est violent, massif et surnaturel, il relance l’abattage à coups d’hey white knuckle grip on my/ Saturday night, il allume comme un démon - I’m taking the heavy way/ Get a grip and make it tight - Il enchaîne ça avec une cover de Carlos Jobim, «Quiet Nights Of Quiet Stars», le voilà dans la matière de l’antimatière, c’est une cover miraculeuse, et puis voilà qu’arrive dans la foulée le puissant «Kicking Bird», fantastique clameur d’Hey hey de char de combat, le voilà de retour dans l’Antiquité, c’est un vertige balsamique, une everglade d’evertrue, avec l’Orient barbaresque en fond de toile, hey hey hey ! On trouve aussi des choses très anciennes dans «Horse Tail», le power d’un autre temps, comme si l’Eugene s’évertuait à échapper à toutes les modes. «Not One Stone» est solide, c’est sûr, mais perdu dans la pampa. Il y va au behold the lamb, par contre «Cohawkin Road» et «Iron Feather» glissent doucement à la tombe.

Et puis voilà The Treshinglfoor qu’il faut considérer comme son plus bel album. C’est un véritable chef-d’œuvre de modernité ancrée dans l’Antiquité. On le sent dès le «Sinking Hand» d’ouverture de bal, c’est un son issu d’un passé lointain, mais puissant, gonflé comme une voile. Et tout explose avec le morceau titre qui arrive à la suite. On retrouve l’Orient dans le son, ce fabuleux power des tribus du désert. L’Eugene conquiert son empire, il roule des R dans une fournaise démente. Il chante comme un démon, un vrai démon qui parle les langues. Tout sur cet album est puissant et admirable. «A Holy Measure» sonne comme une fantastique clameur flaubertienne, puis avec «Raise Her Hands», l’Eugene sonne très indien, au sens de la tribu, il fait sonner les tambours de guerre, sa musique semble contempler plusieurs siècles d’histoire. «His Rest» est tout de suite chargé de son, avec une fantastique présence de la pression, il flirte en permanence avec le génie atmosphérique, c’est très beau, solaire et radieux à la fois. Il charge encore sa barcasse avec «Behind Your Breath» et ses ambiances d’une grande ancienneté, et «Truth», où il provoque les éléments, où il lève des tempêtes, il recrée la démesure de l’Antiquité, voilà encore un cut babylonien, chargé de pierreries, païen et somptueux, un vrai Gustave Moreau. Il ramène des flûtes arabes dans «Terre Haute», il frise le Rachid Taha avec cette merveilleuse exotica, il fait le bim bam boum du désert. Magistral ! C’est digne de Diwan, l’un des meilleurs albums de tous les temps. Dans «Orchard Gate», l’Eugene sonne comme Saladin qui va prendre Jérusalem. Encore une fois, tu te fonds dans cette fabuleuse clameur. Il revient au pur rock’n’roll avec «Denver City», awite yeah ! Il te claque mine de rien le meilleur rock d’ici bas. C’est même bien claqué du beignet. Il sait renverser les tendances. Il te déglingue un boisseau vite fait. C’est du pur wild as fuck.

Plus on avance dans la discographie d’Eugene superstar et plus on se sent entrer dans une espèce de mythologie. S’il en est un qui crée son monde, c’est bien lui. Encore une pochette ésotérique pour The Laughing Stalk. Ça rue dans les brancards dès «Long Horns». Violente entrée en matière s’il en fut. Heavy Woven rock chargé de menace - Long horn trigger happy gun shy/ I hear the laughing stalk - suivi du refrain de come on come on inner man, et ça finit en apocalypse d’in the tall corn now. L’Eugene te bluffe pour de bon. Adios Indie rock, welcome Woven rock. L’Eugene sature son son à l’extrême, il salue Abraham dans le morceau titre, un cut épique, très ancien, dans l’esprit du biblical tale. Puis il chante «In The Temple» à l’excédée fondamentale, il vise la densité du vibré de son extrême, pur power sidéral, pur genius d’excavation, ça balaye devant toutes les portes, y compris la tienne, ce mec ne vit que pour les ciels - This is done is done is done/ In this temple now - et là tu as l’Orient qui jaillit dans le Wall of Sound - That confess thy name - Il impose encore son sens aigu de l’Antiquité avec «King O King» et passe aux Stooges avec «Closer», car oui, c’est le riff de «No Fun». Et ce n’est pas fini. L’Eugene te réserve encore des surprises, comme «Maize» qu’il semble chanter du fond des âges, du fond d’un désert de Nubie à la Marcel Schwob, comme s’il pratiquait une religion préhistorique d’êtres tatoués et parfumés d’ambre. Il s’enracine encore dans les profondeurs de «Coup Stick», dans un deepy deep intraitable, dans des clameurs de voix et le beat des éléphants de combat. Eugene, c’est Hannibal ! Encore de l’eugénisme cathartique avec «Glistering Black». Tu sors de cet album émerveillé, comme au sortir d’une première lecture de Salammbô.

Par contre, l’album live ne fonctionne pas. Live At Roepaen ne tient que par la force de certaines compos comme «Speaking Hands» qui tournoie dans l’ombilic des limbes, ou «Raise Her Hands», où il conduit une grosse diligence, heya heya. Sinon, le reste est trop contemplatif. L’Eugene s’enferme dans sa mélopée. Il plonge chaque fois dans la même friture avariée, ça tourne joliment en rond. On retrouve «His Rest», joliment mélodique, et les gens applaudissent. Ils n’en finissent plus d’applaudir. Sur «Flutter», il sonne comme le troubadour du diable qui répand la mort et la destruction, et live, «Orchard Gate» sonne très indien shamanique. On ne comprend pas pourquoi les gens applaudissent alors qu’il ne se passe rien. Sur scène, l’Eugene ne mégote pas sur la tourmente. C’est son fonds de commerce. On perd tout ce qui fait sa force : les trompettes d’Orient et les éléphants de combat. Même pas envie de voir le DVD.

Tu vas trouver un sacré coup de génie sur Refractory Obdurate : «Good Shepherd». Ancré encore une fois dans l’Antiquité, from the house of Bread and Battle, ça joue dur, au big time - My good shepherd/ From the house of Bread and Battle - Quelle allure, l’Eugene peut rocker comme un démon. L’autre énormité s’appelle «Field Of Hedon», vite embarqué au Master say on ! C’est l’assaut ! - Who is this who come from Hedon/ Dressed in death’s red robe ? - Tu seras mort avant d’obtenir la réponse. L’Eugene se retrouve vaillant troubadour lancé au triple galop sur «Corsicana Clip». Rien n’arrête un si beau sire - High above the praises of the people - Tu t’enivres de la littérature sacrée d’Eugene le troubadour du diable. Il te rentre sous la peau. Il invente la heavyness antique pour «Masonic Youth». On sent bien qu’il porte une armure, notre heavy troubadour. Il n’en finit plus de prêcher dans le désert, comme le montre encore «The Refractory», il prêche the son of the foaming sea et il t’emmène plus loin faire un tour dans le palais de «Salome». Il crée de la mythologie en permanence, comme le montre encore ce «King David» très oppressant, et puis avec «Hiss», il rocke la bataille des Thermophyles. Grandiose ! Il chante les trônes et les bones.

Sur la pochette de Star Treatment, il est photographié de dos et porte le fameux blouson de jean décoré d’un teepee qu’il portait l’autre soir sur scène. On s’en doute, l’album grouille d’énormités, c’est l’un de ses albums les plus lourds de conséquences, à l’image du «Come Brave» d’ouverture de bal, heavy as hell, frappé au beurre des démons de l’enfer. L’Eugene prêche en sa chaire d’apocalypse, il rivalise avec Jaz Coleman et le Pandemonium de Killing Joke. Beurre d’Ordy Garrison, un fou, et Sir Charles French gratte ses poux. L’Eugene lance «The Hired Hand» au big beat de Woven. Il se transforme en wild rocker et ça lui va plutôt bien. Il monte un mur du son pour «The Quiver» et monte un énorme boisseau pour couvrir «All Your Waves», il vise l’atteinte sous-cutanée et le beat bat comme un gros cœur cosmique. Le hit de cet album flashy s’appelle «Go Ye Light», un psyché so far out fouillé par des poux complexes. Sir Charles French se prend pour les Byrds.

Dernier album en date de Wovenhand : Silver Sash, paru l’an dernier. L’Eugene est bon, jusqu’au bon des ongles, jusqu’au bout de la nuit, jusqu’au bout du bout, et tu te prosternes devant ce «Dead Dead Beat» amené aux machines et qui tourne mal, fast & furious, comme il sait l’être lorsque la situation l’impose - The dead dead beat - Il peut rocker une transe de type Gun Club et pousser des ouh! d’uppercut. S’ensuit un «Omaha» encore plus furibard. Pure folie sonique ! La Méricourt des enfers, il développe son petit Wall of Sound et chante à l’encontre de la bienséance. Et soudain, il arrose tout de vitriol. Il trempe son Omaha dans la pure violence sonique, un Wall of sonic trash s’élève jusqu’au ciel, alors oui, tu cries au loup, l’Eugene redevient l’héritier direct de Jeffrey Lee Pierce, wild & heavy as fuck. Il reprend encore de la hauteur avec «Sicagnu». Il devient le temps d’un cut une imposante figure du rock, un terrifiant seigneur des annales. Et puis voilà «8 Of 9», battu au beat tribal, retour du rock dans l’Antiquité, l’Eugene renoue avec cette notion de puissante armée et de puissants parfums.

Signé : Cazengler, Eugène sue (à grosses gouttes)

Woven Hand. Woven Hand. Glitterhouse Records 2002

Woven Hand. Blush Music. Glitterhouse Records 2003

Woven Hand. Consider The Birds. Glitterhouse Records 2004

Woven Hand. Mosaic. Glitterhouse Records 2006

Woven Hand. Ten Stones. Glitterhouse Records 2008

Woven Hand. The Treshinglfoor. Glitterhouse Records 2010

Woven Hand. The Laughing Stalk. Glitterhouse Records 2012

Woven Hand. Live At Roepaen. Glitterhouse Records 2012

Woven Hand. Refractory Obdurate. Glitterhouse Records 2014

Woven Hand. Star Treatment. Glitterhouse Records 2016

Woven Hand. Silver Sash. Glitterhouse Records 2022

I can hear the Supergrass grow

- Part Two

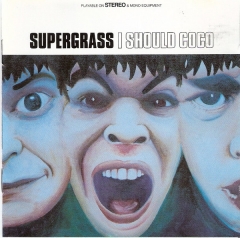

Dans le numéro 100 de Shindig, le Bronco Bullfrog Andy Morten traite Supergrass de masters of the three-minute pop single. Autant les traiter de branleurs géniaux, ce qu’il fait d’ailleurs dans le chapô d’intro en les qualifiant d’erberts from Oxfordshire. Et pouf, huit pages pour Supergrass, ce qui est une première pour ce trio sans prétention. En plus de l’excellence de leurs singles, c’est leur look qui les rendait populaires auprès des kids anglais. Eh oui, les trois Supergrass s’habillaient et se coiffaient comme tous les kids qui venaient les voir sur scène. Morten insiste beaucoup sur cette notion d’identification. Les trois cocos de Should Coco avaient à leurs débuts un joli choix de reprises : «Stone Free» de Jimi Hendrix, «Where Have All The Good Times Gone» des Kinks et «Just Dropped In» de Kenny Rogers & the First Edition, des reprises qu’on ne peut d’ailleurs même pas entendre, sauf le Stone Free, mais il faut acheter le bullshit remastérisé du premier album. Morten n’en finit plus d’encenser Supergrass, il démultiplie le roaring du rock language, à coups d’amphetamine-paced et de stomping ground. Et plus loin il résume Supergrass avec cette formule magique : pop classicism, punk attitude and gang camaraderie. Retour à la big lad culture du temps des Small Faces. Côté influences, Supergrass se réclame des Kinks, des Beatles, d’XTC et des Smiths. En 1995, ils signent sur Parlophone et font une première tournée anglaise avec les Bluetones. Morten s’ébahit très vite du sense of playfulness and fun qui se dégage de leur premier album.

Morten a raison de dire que Supergrass est un groupe bien énervé. Il suffit d’écouter le bien nommé I Should Coco. C’est cavalé ventre à terre dès «I’d Like To Know», cavalé oui, mais à l’anglaise. Ces mecs n’ont qu’une seule ambition dans la vie : exploser au coin de la rue. On a du Gaz à tous les étages, tight unit, power trio, garage-punk snarl, ils jouent leur va-tout dans l’œil du cyclone. C’est imbattable et même trop joué. Le son arrive par giclées, comme des paquets de mer dans la tempête. Et ça continue avec un «Caught By The Fuzz» au souffle court. Ils explosent bien leur budget au wooh-wah-oooh. À l’époque, ce fut un hit. Ils passent au glam avec «Nansize Rooster», un stomp cousu de fil blanc. Comme ils ont brûlé leurs cartouches, ils passent à la petite pop bon enfant et c’est là que le bât blesse car ils peuvent se montrer horriblement putassiers. Heureusement, ils redressent la barre avec un «Lose It» joué au guitar power. Le cut l’emporte, même s’ils chargent leur mule de pop. Ils attaquent «Lenny» au riff de barrage. On sent les bonnes racines, c’est excellent, bien balancé. Ils sont le groupe de Britpop anglaise idéal, comme on le dit du gendre. Gaz sait envenimer les choses avec des départs en pointe. Pour «Sitting Up Straight», ils vont chercher du petit background de Shaft et ça explose comme une éjaculation, mais on sent bien à travers cette frénésie ridicule qu’ils cherchent à plaire. On atteint là les limites de la Britpop. Ils jouent leur «Time» au heavy Supergrass. Visiblement, ces mecs écoutent des bons disques. Puisque leur «Time» flirte avec la heavyness, il prend des faux airs de glam. Et comme les Beatles du White Album, ils finissent en beauté avec «Time To Go». Wow, ces mecs ont du fucking répondant.

Comme ça marche bien, Gaz peut quitter son job de cuisinier. Lui et des deux amis adorent monter sur scène.

Oh les gars, avec le morceau titre d’In It For The Money, on se croirait dans «Needles In Camel’s Eyes» de Brian Eno ! C’est vraiment bien vu, on a tout de suite du son. Bon petit chant glam, bel éclat du bec de Gaz. Et en plus, la pochette de l’album est marrante : on dirait trois clodos devant un hangar de l’armée du salut. L’autre point fort de l’album s’appelle «Cheapstake», un cut plus fort que le roquefort, Gaz allume tous ses becs de gaz. Il faut saluer leur énergie, ces trois petits mecs ne lâchent jamais leur rampe. Ils sont dans le son, personne ne peut leur enlever ça. Et comme «Going Out» le prouve, cet album est chargé de mille trésors. On a là un cut productiviste qui sonne comme un modèle du genre. Et on voit aussi qu’avec «Richard III», ils ne relâchent pas la pression. Bien vu, les gars, on est avec vous. Ils gorgent leur prod de son et redoublent de power cavaleur. Ils taillent leur haillon dans la jungle du rock anglais et il faut les encourager. «Tonight» sonne aussi un brin glammy. Ils jouent leur carte d’impending, c’est extrêmement vif, bien convaincu d’avance, conforme à ce qu’on attend d’un bon slut de cut de pop-rock nerveux et indomptable, un cut à l’échine exacerbée, un cut de peau chatouilleuse qui fume dans la nuit des combats de Gaz. Il rallume son bec avec «Sun Hits The Sky». On peut lui faire confiance, il essaiera toujours de complaire au complaisants qui conspirent dans la continuité du continuum confiné des con finis. Excellent bash boom de pop anglaise, on y va les yeux fermés. Gaz sort des effets pour le moins demented.

Ne jamais perdre de vue le fait suivant : Supergrass, c’est juste trois kids, rien de plus. C’est en gros ce que nous dit l’album Supergrass paru en 1999. Gaz devient bon avec «EDN». Il se prend pour les Beatles de l’ère psychédélique et se glisse dans le move avec une belle grâce gazeuse. Il renoue avec son cher glam dans «Pumping Our Stereo». Ils poivrent leur glam de chœurs de train fantôme. On se croirait chez les Spiders Form Mars. C’est un véritable chef-d’œuvre d’underbelly psychedelia. Tout aussi aguicheur, voici «Jesus Came From Outta Space». On dirait du faux Bowie. Avec tout ce backlash de heavy beat, Gaz se sent investi de sa mission. Il a des ressources inépuisables, comme le montre encore «Beautiful People». Mais ça n’en fait pas une star pour autant. On les voit aussi sonner comme Mansun avec «Moving» et chercher leur Graal avec «Faraway». Ils vont loin, bien au-delà du son.

Le batteur Danny Goffey apporte un bel éclairage : «Le premier album était joliment ball-out - qu’on traduirait ici par couillu - On allait au pub, on buvait comme des trous, on entrait en studio et on enregistrait vite fait. Puis certains ont eu des gosses, des femmes, ont acheté des maisons et ça a commencé à changer.»

Une bien belle énormité se niche sur Life On Other Planets : «LA Song». Gaz s’y prend pour un Américain. Comme il sait capitaliser sur son enthousiasme, ça le sauvera. C’est un winner, il sait convaincre. Il faut le saluer pour cette performance extravagante. L’écoute d’un album de Supergrass est toujours une expérience intéressante. Que penser d’un cut comme «Evening Of The Day» ? Rien de particulier. On voit bien qu’ils cherchent des idées, pendant ce temps, on les écoute chercher des idées. Allez-y les gars, cherchez des idées, prenez votre temps. Ce sont des gens intelligents, alors pas d’inquiétude. Il ne vous en coûtera que vingt euros. Qu’est-ce qu’un billet de vingt euros, comparé à l’univers ? «Rush Hour Soul» pourrait sonner comme un hit de rock anglais, car monté sur un solid daily basis de big whooping drive, mais ce n’est rien de plus qu’un cut de plus. Gaz chante «See The Light» avec la voix de Marc Bolan, puis on les voit faire les punks avec «Never Done Nothing Like That Before». Ils sont à géométrie variable, comme le montre encore «Funniest Thing». Ils alternent pointes de vitesse et montées en température. Et puis on l’a déjà remarqué, les Grass deviennent fascinants dans les derniers tours de leurs albums, ce que montre encore «Grace». C’en est la preuve vivante, une vraie démo de vérité vraie, pulsée au mieux de la Brit pop. Gaz se fait heavy avec «Run». Il est parfaitement capable de driver un heavy groove de fin de soirée, mais l’essai n’est pas convaincu d’avance. Il y a cependant quelque chose de profondément attachant dans leurs albums. Bon d’accord, ce ne sont pas les albums du siècle, mais ils ont de la tenue. Gaz et ses amis tentent de surnager dans la tempête Britpop.

Road To Rouen est certainement leur album le plus faible. C’est l’époque où Gaz traverse une sale période avec la mort de sa mère. Ils enregistrent l’album dans la ferme que Gaz possède en Normandie. Ils ne se sentent pas très inspirés et éclusent du pinard. On ne trouve rien de spécial sur cet album. Ils jouent leurs petits trucs. Mon pauvre Gaz, il ne suffit pas de mettre les gaz pour pondre des œufs d’or. On note aussi que le titre de l’album est un clin d’œil aux Ramones de Road To Ruin. L’écoute d’un cut comme «St Pertersburg» permet de réfléchir : on se demande parfois à quoi sert d’écouter un album de Supergrass. Se croient-ils assez dédouanés pour pouvoir chanter ce qui leur passe par la tête ? «Roxy» n’a rien dans le citron et «Coffee In The Pot» est joué aux percus de manque d’idées. En réalité, Road To Rouen est un album de funk, comme le montre le morceau titre monté sur un big bassmatic et décoré de petits tiguilis de guitare funk. C’est de bonne guerre. On les voit encore tenter de créer la surprise avec «Kick In The Teeth», mais pas de surprise. Voilà enfin un «Low C» assez bien balancé. Gaz et ses deux amis tiennent bien la distance. Ça ne mange pas de pain d’écouter leurs albums jusqu’au bout. Gaz est un mec attachant et il finit en beauté avec le fin du fin de «Fin».

En 2008, ils remontaient dans les sondages avec Diamond Hoo Ha, enregistré au Hansa studio de Berlin où Bowie avait lui aussi enregistré. Trois belles merveilles palpitantes s’y nichent, à commencer par un hit glam, «Rebel In You». Gaz y fait son Bowie. Bel exercice de mimétisme. En plein dans le mille ! Dommage que tout ne soit pas aussi mimétique sur l’album. Gaz bouffe l’écran. Sa voix dégouline d’accents de vérité. Autre pusher : «Whiskey & Green Tea». Gaz y fait du early Bowie, celui de la heavy psychedelia, il travaille son cut au corps et shake son refrain au whiskey and some green tea à la pure élégance. Fabuleuse élévation d’heavy psychout ! Gaz is the king of the green tea. Ce chef-d’œuvre sauve l’album. S’ensuit une autre énormité : «Butterfly». Belle attaque. Encore un cut soldat inconnu sauveur de la nation. Gaz le chante à l’éperdue exacerbée. Sacré Gaz, il se réveille toujours à la dernière minute. Il faut aussi le voir chanter le morceau titre à la voix de conquérant. Mais le milieu de l’album est bien plus laborieux. C’est un gros boulot que de remplir un album, une tâche à laquelle sont confrontés tous les groupes qui manquent d’imagination. Avec «345», ils ne sont pas loin d’Oasis, mais avec le son des guitares en moins. Et avec «The Return Of», ils sonnent littéralement comme Pulp. Eau & Gaz à tous les étals. Monsieur Gaz bouffe à tous les râteliers. Vas-y mon Gaz, bouffe ! Ils passent au post-punk avec «Rough Kuckles». Gaz devient parfois tellement protéiforme qu’il en devient écœurant.

S’ensuit une belle catastrophe : Mick Quinn, qui est somnambule, tombe du premier étage et s’en sort mieux que Robert Wyatt : seulement deux vertèbres cassées et un talon. Pendant qu’il se rétablit, Gaz et Goffey se produisent en duo. Quand Quinn revient, le groupe tente de redémarrer en enregistrant un nouvel album, Release The Drones, mais comme le dit Morten, la magie n’est y pas. Ils commencent à s’engueuler. Plan classique. Gaz veut arrêter les frais. Fuck it. Pas facile de splitter. Gaz dit que c’est comme dans un couple. C’est pire.

Alors ils démarrent tous les trois des carrières solo. Quinn fricote avec Bruce Brand dans The Beat Seeking Missiles et avec ses copains d’enfance Swervedriver. Goffey fricote avec Vangoffey et Gaz enregistre trois albums solo. Et bien sûr, attiré par l’appât du gain, Supergrass se reforme en 2019 pour des bons concerts sold-out et la parution d’une box qui coûte la peau des fesses.

Signé : Cazengler, supergras-double

Supergrass. I Should Coco. Parlophone 1995

Supergrass. In It For The Money. Parlophone 1997

Supergrass. Supergrass. Parlophone 1999

Supergrass. Life On Other Planets. Parlophone 2002

Supergrass. Road To Rouen. Parlophone 2005

Supergrass. Diamond Hoo Ha. Parlophone 2008

Andy Morten : Keep on the grass. Shindig # 100 - February 2020

DE DAN, DEHORS

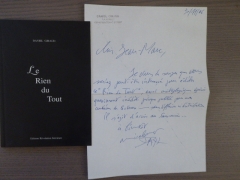

1/ PREMIERE APPROCHE

Librairie Privat, Toulouse, coin (je n’ose pas faire précéder ce mot de l’adjectif ‘’petit’’ par respect pour son contenu) poésie, à ne pas confondre avec le Rayon Poésie, réservé aux ouvrages des ‘’grands’’ éditeurs, non une table minuscule sur laquelle était jetée la profuse production poétique underground, revues mal agrafées, tirages parcimonieux, encrages Gestetner défectueux, toute la poésie vivante se retrouvait-là, un amoncellement sans cesse renouvelé, un peu comme ces coquillages que la mer rejette sur le rivage, ils semblent attendre qu’une main distraite se saisisse de l’un d’entre eux et le transforme posé sur un bureau, loin de l’écume et des vagues, en cendrier…