KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 612

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

21 / 09 / 2023

BRAT FARRAR / GENE CLARK

SYD BARRETT / YO LA TENGO / SHARON RIDLEY

MAMA’S BROKE / WODOROST

RAOUL GALVAN + ERIC CALASSOU

ROCKAMBOLESQUES

Un Farrar dans la nuit

Pareil que Cash, Brat jouait tous les jours. Comme Gildas passait Brat dans son Radio Show, alors on est allé voir jouer Brat. Gildas avait du pif. Il savait flairer une piste. D’ailleurs, on lui doit pas mal de découvertes, le Bench Club de Toulouse, The Little Richards de Californie, Timmy’s Organism de Detroit, les Why Oh Whys de Suède, Kurt Baker Combo du Maine, les Psychedelic Speed Freaks du Japon, et l’Aussie Brat Farrar. Diable comme Brat sonnait bien dans son show.

Alors tu vas voir Brat gratter ses poux à la Banche et qui trottine à ta droite ? Le fantôme de Gildas. Clopin-clopant. Comme lors de la nuit magique de 2019.

Brat s’est coupé la tignasse. Ça le rajeunit. Il a monté un groupe et roule ma poule. Brat et ses trois amis tapent un rock high-energy bien senti. Brat passe tous les solos, il n’est pas avare de petites gestuelles. Il peut aller gratter ses poux dans le dos, comme d’autres avant lui. À son sourire carnassier, on voit qu’il est content de rocker le Binic. Son set tient sacrément bien la route, on s’en régale le premier jour, mais le lendemain, c’est encore mieux. Les virulences n’ont aucun secret pour lui, il combine le blast avec le climaxing, il cultive la dissonance qui électrise la peau, il sait faire dresser l’oreille, il claque un rock extrêmement évolué, bien dressé vers l’avenir, et tous les ceusses qui connaissent ses albums savent ce que ça signifie. Son fonds de commerce reste le vieux gaga-punk cher à Gildas, mais il l’agrémente d’une touche anguleuse qu’on peut bien qualifier de modernité.

Brat ne craint pas d’être avalé par le passé, il développe une espèce d’animalité étrange, que contrebalance un sentiment d’austérité, peut-être dû au fait qu’il ne porte que du noir. Va-t-en savoir.

À ce stade de conjecture, il est indispensable d’écouter ses quatre albums pour se faire une idée précise. Visuellement, il opte dès le départ pour un graphisme austère, une image traitée avec un filtre trameur Photoshop et barrée d’un gros Brat Farrar en extra-bold condensed. Une façon comme une autre de dire bim bam boom.

Deuxième chose : Brat Farrar est un one man band. Il se débrouille tout seul : performing, writing, mixing, mastering, il n’a besoin de personne en Harley Davidson. Son premier album sans titre est un Off The Hip qui date de 2012. Boom avec «Punk Records», le cut qui clôt chacun de ses sets. Ah il l’aime bien son vieux «Punk Records». Il a raison, car «Punk Records» est bien exacerbé du coconut. Le brave Brat pique de violentes crises. Il enchaîne ça avec une belle énormité, «You Got Me Hanging Around», il y va au wild gaga-punk d’hanging around, il adore ce sourd beat des profondeurs. Avec «Ask The Night Tonight», il sonne comme les Buzzcocks. Et plus globalement, il arrose tous ses cuts avec un beau vent du Nord. La B est moins sexy, il fait parfois un peu la Post, et il faut attendre «Boneyard» pour trouver du bon rampant et une bonne cocote de la mort qui tue.

Deux ans plus tard, il récidive avec Brat Farrar II et te claque deux jolis coups de génie enchaînés : «Good By Myself» et «Johnny Sparrow». Max Brat sait monter à la menace du Good et il taille son Sparrow dans la masse, il travaille le trash comme Rodin l’argile, il balance tous les vents du Nord si ça lui chante, il se veut très directif, il gratte des poux qui attaquent comme les oiseaux d’Hitchcock et ça splurge dans le carnage. Il fait de l’Hitch pur. Il n’est pas non plus avare de Punk’s Not Dead, comme le montre «Nothing There». Il réunit son essaim de frelons et repart à l’attaque, au beat pressé de Paul Morand. Il y bat le beurre du diable, il bat ses œufs, il est dépassé par sa neige de blancs d’œufs. Ce sont des choses qui arrivent. Au rayon énormités, il est bien garni, comme le montre ce «Do You Really Wanna Know» atrocement tiré par les cheveux, il connaît le secret des clameurs, il rend son beat violent, avec des poux de Hurlevent en surface. Quel spectacle ! Encore une belle énormité avec «Off To See The World», il jongle avec les ressources inexplorées, le voilà aussi fier que d’Artagnan, mais il impose son rock fier à bras en sourdine, même s’il ramène ses essaims, il gratte en biseau, mais en fait, tu entends plusieurs grattes en biseau qui semblent causer entre elles pendant que le fier à Brat chante ses conneries. Et là, tu adhères au parti, car te voilà convaincu. Voilà un Aussie qui conçoit son album comme une aventure. C’est tout ce qu’il faut retenir de lui.

Dans son radio show Gildas passait l’«On Your Mind» tiré du III, un Kizmiaz de 2017. Il passait aussi «Always You» qui n’est pas sur les albums. Juste un brillant single. Le fier à Brat a choisi une belle photo floue pour la pochette. Ceci dit, l’album est remarquable : deux stoogeries et en plus, un «When I Wake» qui évoque les Pixies. Si tu le cherches, il est planqué en B. Le Brat l’attaque très haut dans le ciel rouge. Il joue exactement comme Joey Santiago, à coups de stridences inconvenantes. Il a vraiment du génie, surtout qu’il fait tout ça tout seul. La première stoogerie s’appelle «On Your Mind», Gildas avait du pif, I wanna be on your mind, le Brat d’honneur a tout bon, c’est stoogé jusqu’à l’oss de l’ass, la tension, les incendies, le heartbeat, l’I wanna be on your mind, tout est là, with a heart full of napalm ! La deuxième stoogerie ouvre le bal de la B : «Downtown». Ses attaques de front sont historiques, il oscille au bord du cratère, il propose une nouvelle fantastique démonstration de force. Sa gratte prend feu. Le Brat bat tous les Aussies, si si, à la course. Il sort vraiment du lot. Il est fin et plein d’idées dégoulinantes de power, comme électrisées. Il tape en A son «Make You Mine» avec une incroyable perversité, son poison coule dans les veines de la vestale verte, il gratte une atroce cocote infectueuse. Sur cet album, tout est bien serré, bien fourni, bien foutu, bien senti. Brat est réellement un Farrar dans la nuit.

On est bien content d’avoir sous la main un album comme Adventures In The Skin Trade. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu’on le ressort de l’étagère, on peut réécouter le morceau titre qui non seulement ouvre le balda, mais dit tout ce qu’il y a à savoir sur le Brat long. Rien qu’avec ce cut, il devient une quasi-rockstar inconnue. Le Brat connaît tous les secrets du pulsatif. On se croirait chez les Stooges, c’est vrai, il règne dans ce cut un violent parfum de stoogerie, et même d’heavy stoogerie seigneuriale, et petite cerise sur le gâtö, il finit en écrasant sa chique à la manière de Johnny Rotten. Dommage que la suite ne soit pas du même acabit. Bon il y a du son et des incendies dans «Come Back To You» et son «Big Crash» est bien chargé de la barcasse, mais ton cœur ne bat que pour le morceau titre. Il sauve sa B avec «Not Like You», fast & sharp. Il paraît indomptable, c’est un véritable Aussie de Gévaudan, il tortille sa vrille et se prend littéralement pour Ron Asheton. Ce brave Brat a du génie sonique à revendre et tout l’avenir devant lui.

Signé : Cazengler, Brat Farine

Brat Farrar. Binic Folk Blues Festival (22). 28/29/30 juillet 2023

Brat Farrar. Brat Farrar. Off The Hip 2012

Brat Farrar. Brat Farrar II. P. Trash records 2014

Brat Farrar. III. Kizmiaz Records 2017

Brat Farrar. Adventures In The Skin Trade. Beast Records 2020

Last train to Clark’s ville

- Part Three

Pour bien prendre les choses en dépit du bon sens, on va attaquer ce Part Three avec les trois albums des Byrds, qui furent t’en souvient-il le groupe de Gene Clark, de la même façon que les Rolling Stones furent le groupe de Brian Jones. Et comme on le soulignait quelque part dans le Part One, Geno et Brian Jones s’entendaient très bien, ce qui ne surprendra personne.

Tout fan de Geno a commencé sa carrière de fan par Mr. Tambourine Man, un album paru en 1965 et qu’il faut bien qualifier de dément. Le morceau titre d’ouverture de balda te plonge depuis bientôt soixante ans dans la magie des sixties. Tu serres ce gros cartonné Columbia US contre ton cœur, car c’est tout ce qu’il te reste à faire quand éclatent les carillons de l’éternelle jeunesse captés par Terry Melcher. Le «Mr. Tambourine Man» des Byrds, c’est en quelque sorte l’apanage définitif. Geno mettra un point d’honneur à rester digne toute sa vie de ce coup de génie. Les Byrds ont le son, le groove, le poids, le jingle et tout le jangle du monde. Geno entre ensuite en lice avec son premier hit, «I’ll Feel A Whole Lot Better» - When you’re gone - Si ce n’est pas un coup de génie, alors qu’est-ce c’est ? Il signe encore «Spanish Harlem Incident», un fantastique groove californien, et il co-écrit «Here Without You» avec Croz. C’est immédiatement du très haut de gamme. Ils bouclent cette A faramineuse avec un «Bells Of Rhymmey» prodigieusement monté au chant harmonique pyrotechnique. En six coups, ils ont gagné la partie. Et la fête continue en B avec «All I Really Want To Do». Tu t’en abreuves jusqu’à plus soif.

Deux coups de génie ouvrent la balda de Turn Turn Turn, paru la même année : le morceau titre - To everything there’s a season - et «It Won’t Be Wrong». Mais le reste de l’album refuse obstinément de décoller. Leur cover du «Lay Down Your Weary Tune» de Dylan sauve les meubles. Il règne une mauvaise ambiance dans le groupe : McGuinn et Croz sont jaloux de Geno qui ramasse plus de blé qu’eux et qui roule en Ferrari. Alors Geno va quitter les Byrds en 1966. Hop terminé.

Le nom de Geno apparaît pourtant sur Fifth Dimension. Il co-signe «Eight Miles High» avec McGuinn et Croz, alors qu’en réalité, il a bossé l’idée avec Brian Jones, comme l’indique John Einarson. «Eight Miles High» est l’un des Ararats de la Mad Psychedelia. L’autre Ararat, c’est «I See You», co-signé par McGuinn et Croz, une wild psyché jouée à ras les pâquerettes, un joli ventre à terre d’excellence carabinée. En matière d’excellence au sein des Byrds, c’est Croz qui va prendre la relève, jusqu’à ce qu’il soit viré. L’autre hit des Byrds est bien sûr «Mr. Spaceman», presque pop, mais avec du son. Excellence des excellences. Croz commence à imposer sa marque avec le pur groove de «What’s Happening?». En B, ils trouvent le moyen de massacrer «Hey Joe» et d’enchaîner avec cet épouvantable filler qu’est «Captain Soul». Les Byrds vont commencer à se déplumer ou à se remplumer, en fonction des albums.

C’est intéressant d’écouter les Byrds demos de 1964, The Preflyte Sessions, car tout est quasi-Clark, et comme à l’époque Geno en pinçait pour les Beatles, alors il ne faut pas s’étonner de voir les early Byrds sonner comme les Beatles. Le sommet de l’A est ce «Don’t Be Long» qui sonne comme un hit. En B, on tombe sur une belle compo de Croz, «The Airport Song», qui préfigure le Croz à venir. On a aussi une version sèche de «Mr. Tambourine Man» battue à la marche militaire. En C, Croz chante «Willie jean» et «Come Back Baby». Il était déjà dans le groove. C’est lui le plus intéressant, avec Geno. Et puis en D, tu vas trouver une version ahurissante de l’«It’s No Use» signé McGuinn/Geno, et le très beau «Boston» de Geno monté sur un bassmatic joliment électrique.

Dans le même esprit, Sundazed sortait en l’an 2000 une petite compile d’early cuts, le premier volume de Sanctuary. Ça démarre sur une version magique de l’«All I Really Want To Do» de Dylan. Les Byrds restent à leur sommet avec «You Won’t Have To Cry». Ils sont aussi puissants que les Beatles. C’est un son unique, porté à son sommet. Encore de la pure Byrdsymania avec «She Don’t Care About Time» et son gratté de poux emblématique, ainsi que son cocktail mortel d’harmonies douceâtres. Dans le même esprit, voilà une version superbe d’«It’s All Over Baby Blue». Après le Dylanex, la grande spécialité des Byrds est la wild psychedelia, et en voilà l’un des emblèmes : «Why». Avec «John Riley», tu vas forcément tomber de ta chaise, car voilà un fabuleux instro de jazz rock fusion. Croz reprend ensuite la main avec l’imparable «Psychodrama City». Ah quelle pureté d’intention ! Il est vraiment sur la brèche du devenir. Il enchaîne avec son «Mind Gardens» et montre qu’avec son orientalisme, il est très en avance sur le roi George. Croz toujours avec «Lady Friend». Belle grandeur. Prod énorme, Gary Usher et ses cuivres. Tu n’en peux plus tellement c’est beau !

Dans le même esprit, tu as Never Before, considéré comme «the great lost Byrds album», ou mieux encore, «The great lost Byrds singles». Ils s’agit surtout de ce qu’on appelle les stereo mixes. Et boom, tu tombes très vite sur cette bombe de Geno qui s’appelle «She Has A Way» et qui devait figurer sur le premier album des Byrds : pur jus de mad psychedelia ! Tu as aussi l’«It’s All Over Now Baby Blue» de Dylan enregistré en cachette par les Byrds et Jim Dickson, pendant que Terry Melcher était à la plage à Palm Springs. Belle attaque, la meilleure. Ça s’écoute avec plaisir, même si on connaît tout ça par cœur. S’ensuit «Never Before», la dernière chanson que Geno a composée pour les Byrds, à la fin de l’«Eight Miles High» session. Rien de plus upfront que Never Before. Et puis tu as «Why», signé McGuinn/Croz, une sorte d’apanage du rock californien, avec un big pulsatif underground et transpercé par un solo de McGuinn. «Triad», c’est encore autre chose, Croz le groove à la dérive, il l’étale en plein jour, il descend les escaliers d’I love you too. Ce cut magique qui devait figurer sur The Notorious Byrd Brothers n’y figura pas, car Croz refusa de l’enregistrer avec ses faux frères, et donc c’est resté un single, d’où sa présence sur Never Before - Why can’t we go as three - Croz y prône le ménage à trois. Et puis il y a aussi «Lady Friend», un autre single magique de Croz, véritable coup de génie.

L’album sans titre de reformation des Byrds paru en 1973 vaut le déplacement pour une bonne et simple raison : «Full Circle». Cut de Geno, forcément. Tout de suite magique - Funny how the circle turns around/ First you’re up and the you’re down again - Power du songwriting, c’est lui, Geno, qui ramène tout le power dans les Byrds, il amène de la chaleur et les autres ramènent de la clameur. On voit la différence avec «Sweet Mary», lamentable compo de McGuinn, du heavy médiéval privé d’avenir. Geno ramène ensuite «Changing Heart», un soft country rock bien pépère. Avec Geno, c’est clair comme de l’eau de roche : compo solide et admirable. Ils tapent ensuite dans un cut de Joni, «For Free», un balladif en suspension, superbe groove transverse - He was playing good for free - C’est Croz qui chante. Il va d’ailleurs reprendre ce magic cut sur son dernier album studio, For Free. McGuinn enchaîne avec son «Born To Rock’n’Roll», un joli shoot dylanesque plein de son, bien enraciné dans l’Americana. Ils tapent aussi une version du «Cowgirl In The Sand» de Neil Young - Hello cowgirl in the sand - C’est très fleur bleue. Croz tape ensuite son «Long Live The King», une petite compo énervée avec de contreforts d’harmonies vocales extraordinaires. Croz groove son cut dans le jazz, il te blaste ça vite fait bien fait. Il te plonge à nouveau dans le groove avec «Laughing». Sa voix ne trompe pas. Il est le roi du groove américain, c’est un navigateur qui sait godiller à travers les récifs. Il fait autorité. Bizarrement, ils terminent avec une autre cover de Neil Young, «(See The Sky) About To Rain». Ses compos sonnent parfois comme des tue-l’amour qui s’accrochent aux branches d’un petit thème mélodique.

John Einarson signe les liners d’A Trip Though The Rose Garden (The Rose Garden Collection). Inutile de tourner autour du pot : cette compile est un passage obligé. The Rose Garden est un groupe complètement fasciné par les Byrds. Dans les bonus, on trouve un version live de «So You Want To Be A Rock’n’Roll Star» capable de faire pâlir les Byrds. Ils sont en plein dans l’excellence du heavy rumble des Byrds, ils sont peut-être même meilleurs sur ce coup-là. C’est d’ailleurs ce que Geno leur dit un jour : «You do Byrds better than we ever did.» La compile propose l’album A Trip Though The Rose Garden et une quinzaine de bonus d’une qualité extraordinaire. John Nooren gratte une douze Ricken, Jim Groshong gratte aussi ses poux, Bruce Bowdin bat le beurre et l’extraordinaire bassman qu’on entend dévorer les cuts s’appelle Bill Fleming. Ils intègrent aussi la chanteuse Diana De Rose, et les hustlers Greene & Stone les prennent sous contrat. Ces deux-là sont connus à Los Angeles pour avoir découvert Sonny & Cher et Buffalo Springfield. Ils ont aussi une connexion avec Ahmet Ertegun et pouf, The Rose Garden se retrouve sur ATCO. C’est Greene & Stone qui choisissent les cuts de l’album. Geno qui aime bien les Rose propose un coup de main et leur file «Till Today» qu’il vient tout juste de composer. Geno leur montre le cut et on retrouve cette démo dans les bonus. On trouve d’ailleurs trois versions sur la compile, celle de l’album - And I got moved out of my mind - du génie pur, et la démo, dévorée vivante par le walking bass de Bill Fleming, démo suivie d’un remaster spectaculaire. «Till Today» est sans doute l’un des hits du siècle passé, tout est supra-balancé aux harmonies vocales et dévoré par cette walking bass. Sur l’acétate que leur donne Geno, ils choisissent un autre cut, «Long Time». Mais quand leur album paraît, les Rose Garden sont horrifiés par le son. Ils étaient pourtant contents du rough mix du Gold Star, mais Greene & Stone ont embarqué les bandes à New York et ont tout remixé pour en faire du vocal-oriented. Ils ont enterré la gratte de John Nooren. C’est la raison pour laquelle les bonus sont vitaux, car entend bien les grattes et la basse. Bruce pense que Greene & Stone avaient une idée derrière la tête : pousser Diana De Rose au-devant. C’est vrai qu’avec «February Sunshine», ils sonnent exactement comme les Mamas & The Papas. Sur «Coins For Fun», on entend des harmonies vocales et des grattes des Byrds. Encore de la bonne énergie californienne dans «Rider», très bluegrass dans l’essence, plein de roots et d’un tas de choses. Ils rendent ensuite hommage à Dylan avec «She Belongs To Me». Hommage de rêve à un génie, le mec te chante ça à la tremblote divine. Puis on entre dans le jardin d’Eden des bonus avec «If My World Falls Though» qui sonne encore comme les Mamas & The Papas, même son de la marée montante. Ils ont ce power considérable. En B-side de ce single, on trouve l’affolant «Here’s Today», qu’ils font sonner comme un hit des Byrds. On en trouve une version monomix plus loin, sertie d’un solo de basse. Ils enregistrent aussi une cover du «Down The Wire» de Neil Young, un heavy psychout de Byrdsymania avec tout le power de la nation. Il faut voir comme ces mecs étaient doués. Geno ne s’était pas trompé. Le groupe s’écroule quand Jim et Bruce sont appelés sous les drapeaux. Ils obtiennent le statut d’objecteurs de conscience et se retrouvent dans un camp d’Oregon pour deux ans de service civil. Greene & Stone essayent de lancer Diana De Rose en solo. Mais ce sont les versions live des Rose qui cassent la baraque, à commencer par «Next Plane To London», fabuleusement heavy, rien à voir avec la version studio, c’est suivi du «So You Want To Be A Rock’n’Roll Star» et ils restent dans les Byrds avec «She Don’t Care About Time». Ils n’enfoncent pas le clou des Byrds, ils le défoncent ! The Rose Garden devient une révélation. Ils terminent avec une cover du mighty «You Don’t Love Me» de Willie Cobbs. Aw my Cobbs !

Ça vaut franchement le coup de rapatrier The Lost Studio Sessions 1964-1982. L’album vaut la peau des fesses, mais on est content de l’avoir sous la main. Ça grouille de puces, ce sont des démos, Geno gratte below et il faut attendre «Back Street Mirror» pour frémir un petit coup, car il fait du pur «Like A Rolling Stone». Plus loin il remonte les bretelles d’«Adrienne» à coups de gimmicky deepy deep, sa sweet Adrienne est une merveille d’intimisme et de chant délicat. Geno est l’artiste parfait. On reste dans la magie avec «Walking Throught His Lifetime», il gratte ses poux à n’en plus finir et «The Sparrow» couronne cette belle triplette de Belleville. Avec Geno, ça valse assez vite. Retour aux Byrds avec «She Darked The Sun» et «She Don’t Care About Me». Tout est beau sur cette compile de démos. On passe à Nyteflyte avec «One Hundred Years From Now» et franchement, on ne se lasse pas de cette classe invraisemblable. Il fait une cover de «The Letter» et passe à la fast country de génie avec «Still Feeling Blue». Au fil des cuts, il retape tout son registre : Byrdsymania à la moulinette, country extra-circonvolutionnaire, avec Geno, c’est vite plié, il a des chansons et il ramène tout le son du monde.

On trouve de très belles compos de Geno sur McGuinn Hillman & Clark, le premier album sans titre du conglomérat McGuinn Hillman & Clark, à commencer par l’excellent «Little Mama», c’est tout de suite chaud, chanté, oh-oh, c’est du Geno pur et dur, il t’explose la pop avec un sens aigu de l’universalisme. Il éclaire la réunion, il ramène le cut qui fait foi, il y a de la magie dans son Little Mama, il pousse son bouchon très loin au yeah yeah yeah. Il remonte au front plus loin avec «Backstage Pass». Il t’embobine aussi sec, mais il le fait à l’incidence, sans mauvaise intention, chez lui, c’est naturel, il faut que ça éclate. Il a encore deux cuts en B, «Feeling Higher», il y va doucement pour ne pas froisser McGuinn et Hillman, et «Release Me Girl», un heavy groove dans lequel il se fond au release me girl/ Tonite, sans trop se casser la tête. L’autre moment fort de l’album est une Beautiful Song signée McGuinn, «Bye Bye Baby». Il la prend à la traînasse de la populace. McGuinn taille aussi sa route avec un superbe «You Don’t Wish Her Off».

John Einarson nous avait prévenu : Geno ne chante que deux cuts sur City, le deuxième album du conglomérat McGuinn Hillman & Clark. Il tente le coup avec «Won’t Let You Down». Il a du courage, il sait driver son witchcraft. Et en B, il revient avec un petit shoot de heavy rock, «Painted Fire». Il ne se casse pas la tête. C’est avec le morceau titre en A que le conglomérat sauve l’album, on y trouve des vieux relents des Byrds in the heart of the city. McGuinn est malin comme un renard, il parvient toujours à recycler sa vieille magie. Il est d’ailleurs le seul en Amérique à sonner comme ça. Ses descentes de gratté de poux ne pardonnent pas.

Full Cirle - A Tribute To Gene Clark ressemble à s’y méprendre à un passage obligé. Non seulement le CD est double, mais il grouille de puces. Tiens, rien que sur le disk 1, tu as deux classiques revisités pas des féroces géants underground : «I’ll Feel A Whole Lot Better» par des Suédois qui s’appellent The Merrymakers, et «Eight Miles High» par Myracle Brah. Les Suédois sortent un brillant ramshakle pour faire honneur à Geno, et les Brah tapent l’Eight Miles High au wild brash out of the fuck-up, c’est bardé de power et de purée démente. Alors tu y reviens encore et encore. Les Lears tapent aussi en plein dans les Byrds avec «The Byrd That Couldn’t Fly». Les gros clients se bousculent au portillon, ça n’en finit plus. Michael Carpenter ouvre le bal avec «That’s Alright By Me», ce mec y va au big Clarky country sound, au big zyva, c’est un pro du pur et dur. Les Retros sonnent exactement comme les Byrds, avec «Long Time». Dévoré et dévorant, noyé de gratté de poux génial. Niveau poux, tu ne peux pas espérer mieux. Le groupe qui tape «She Has A Way» s’appelle The Idea. Ils en font une version lumineuse. Ces mecs sonnent comme des anges du paradis. Les Kennedys entrent à leur tour dans le giron des Byrds avec «Here Without You». Suprême accointance. Mais ces mecs ont trop d’albums au compteur, alors tu n’y mets pas les pieds. Et voilà le frère de Geno, Rick Clark, avec «Del Gato», il chante cette exotica de Mexicano d’une voix forte. Roger & Jim tapent «So You Lost Your Baby» à l’absolute claquage de claqué psyché, mais à fond de cale, avec des grattes qui virevoltent. Sid Griffin entre dans le génie de Geno avec «Why Not Your Baby». Nouvelle surprise avec Einstein’s Sister et «Changing Heart», wild country pop d’une infinie finesse. Pour tous ces gens-là, c’est du gâtö : Geno n’écrivait que des bonnes chansons.

Le disk 2 est aussi dense, sinon pire. Coup de génie des Finkers avec «Radio Song». Ils sonnent comme des démons. The Shazam sont des mecs de Nashville et font un carton avec «Is Yours Is Mine». Ils rentrent dans le lard des Byrds et c’est pas peu dire. Nouvelle révélation avec Buddy Woodward & The Ghost Rockets, ils tapent «With Care From Someone» au boogie de wild ride, avec la mélodie chant en surface. L’hommage est sidérant : mélodie chant + banjo demetend. Pat Buchanan et John Jorgenson rendent aussi un hommage vibrant à Geno avec ce qu’il faut bien appeler une grosse compo : «Set You Free This Time». Ils plongent à leur tour dans le génie de Geno. Bill Lloyd est aussi dans les Byrds jusqu’au cou avec «The World Turns All Around Her», c’est enlevé par le ventre, à la manière des Byrds. Les Mop Tops tapent une cinglante cover de «Christine», et Steve Wynn gratte «Tomorrow Is A Long Way» à la grosse cocote, au plus près du gazon. Encore une belle giclée de Byrdsy sperm avec Walter Egan et «Reason Why». Le Walter est en plein dedans, il fait bien le Geno, c’est tendu et beau à pleurer. Frank Jackson Blake tombe à son tour sur le râble de Geno avec «You Won’t Have To Cry», mais il le fait avec toute la grâce du monde. Et là tu pries Dieu non seulement que tous nous veuille absoudre, mais aussi que ça ne cesse jamais. Pur genius d’you don’t have to cry anymore. Avec les Grip Weeds tu es encore dans le vrai, ils tapent une fantastique mouture de «She Don’t Care About Time». Ils sont dans les Byrds avec une niaque de Weeds. Rich Hopkins a tout le son du monde avec «You’ve Gone». Tout ça pour dire que les compos de Geno ne sont que des smash. C’est Kai, le fils de Geno, qui referme la marche avec «In My Heart». Pas facile de rentrer dans les godasses d’un père comme Geno.

On a découvert Starry Eyed And Laughing sur la belle compile Ace, You Showed Me - The Songs Of Gene Clark. Ce sont des Anglais et leur premier album sans titre date de 1974. Starry Eyed And Laughing est une petite merveille ! L’âme du groupe s’appelle Ross McGeeney, un fou du gratté de poux. Il amène une énergie considérable dès «Going Down» en ouverture du balda. Ces mecs descendent directement au barbu du down down down et du singing something et paf, ce génie de McGeeney te claque un wild killer solo flash. Il est encore pire que Clarence White. Ils font ensuite du country classic, mais avec esprit («Money Is No Friend Of Mine») et ils bouclent leur balda avec l’excellent «See Your Face» qui fond comme un bonbon sur la langue. Ils sonnent exactement comme les Byrds. En B, ils tapent ce qu’on appelle un boogie rock enthousiasmant, «Living In London». Une vraie sinécure de fast London rock - Living in London starts to make me crazy yeah - Retour à la belle country lumineuse avec «Never Say Too Late», franchement, tu te régales en compagnie de ces mecs-là. Ils font leurs adieux avec un «Everybody» digne du «Eight Miles High» des Byrds. Fantastique resucée ! On croirait entendre Geno. Même power, même fluidité psychédélique, même énergie atomique de la radiation congénitale.

Leur deuxième album s’appelle Thought Talk. Il se présente sous les meilleurs auspices avec «Good Love». Ils ont tellement de son ! Et le mec chante si bien ! C’est une pop pleine d’élan vital, une pop inspirée par les trous de nez. L’autre énormité de l’album s’appelle «Flames In The Rain» et elle se planque en B. Il faut aller la chercher, elle ne viendra pas toute seule. C’est de la big heavy pop de type Dylanex, chantée d’une voix tremblante d’émotion, une pop aérienne et même hantée. Avec le morceau titre qui arrive aussitôt après, ils font du CS&N, même allure, même Déjà Vu, avec un jazz solo liquide, c’est incroyablement bon et chaud, c’est un rock qui te coule dans la manche. On retrouve le Dylanex dans «One Foot In The Boat» et un brin de country rock persistant dans «Since I Lost You», chanté au doux du menton, très californien dans l’esprit. Avec «Believe», ils sonnent exactement comme Midlake, ou plutôt Midlake sonne exactement comme Starry Eyed And Laughing. Ils tapent chaque fois dans le mille. Ces mecs sont beaucoup trop polis pour être honnêtes, trop doués pour être charitables, beaucoup trop diserts pour être éligibles.

Signé : Cazengler, tête à Clark

Byrds. Mr. Tambourine Man. Columbia 1965

Byrds. Turn Turn Turn. Columbia 1965

Byrds. Fifth Dimension. Columbia 1966

Byrds. Sanctuary. Sundazed 2000

Byrds. The Preflyte Sessions. Sundazed 2001

Byrds. Never Before. Murray Hill Records 1987

Byrds. Byrds. Asylum Records 1973

The Rose Garden. A Trip Though The Rose Garden (The RG Collection). Omnivore Recordings 2018

Gene Clark. The Lost Studio Sessions 1964-1982. Sierra Records 2016

McGuinn Hillman & Clark. McGuinn Hillman & Clark. Capitol Records 1979

McGuinn Hillman & Clark. City. Capitol Records 1980

Full Cirle - A Tribute To Gene Clark. Not Lame Recordings 2000

Starry Eyed And Laughing. Starry Eyed And Laughing. CBS 1974

Starry Eyed And Laughing. Thought Talk. CBS 1975

Wizards & True Stars –

Syd Barrett m’était conté

(Part Two)

Syd Barrett et Brian Jones partagent le même destin, un destin de brillants précurseurs, et s’il fallait les résumer par une formule, on céderait aisément à quelque infime pulsion poétique en les qualifiant d’élégants ectoplasmes éphémères élus pour l’éternité.

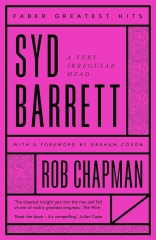

Voici dix ans, Rob Chapman publiait Syd Barrett - A Very Irregular Head, un book gras et rose comme un bourgeois satisfait de sa condition. À la première lecture, on trouvait l’auteur pontifiant, on l’aurait presque traité de pompeux cornichon, pour reprendre une invective chère à Noël Godin, un autre héros. Chapman s’inscrivait à l’exact opposé de Nick Kent, qui, avec ‘The Cracked Ballad of Syd Barrett’, avait su dire tout le bien qu’il fallait penser de l’élégant ectoplasme éphémère élu pour l’éternité.

Puis, à seule fin d’alimenter la chronique des Wizards & True Stars, l’idée saugrenue vint de ressortir le fat book de l’étagère. À la relecture, le fat book a pris une autre allure. Essayons d’en comprendre la raison.

Rob Chapman est un coupeur de cheveux en quatre. Il passe un temps infini à dire le pourquoi du comment, il consacre des chapitres entiers à des détails qui ne méritaient qu’un petit paragraphe. Il revient notamment sur le mythe créé par Nick Kent, la fameuse bouillasse de Brylcreem et de Mandrax dont Syd s’était barbouillé la tignasse avant de monter sur scène avec son groupe, le Pink Floyd - Jesus wore a crown of thorns. Sad, mad Syd rubbed some gloop into his scalp - Chapman détruit le mythe, mais il s’empresse d’ajouter que les articles de Nick Kent parus à l’époque sans le NME comptent parmi «the finest in English music journalism.» La parution de ‘The Cracked Ballad’ sonnait déjà presque comme un requiem, précise Chapman dans son introduction. Il ajoute à la suite que Kent fut lui aussi victime de sa passion pour la dope, et comme Syd, il se brûla les ailes, lorsqu’il faillit devenir le guitariste des Sex Pistols. Le parallèle est à la fois indélicat et juste. C’est Chapman. Indélicat et juste. Il faut faire avec. Chapman finit par faire craquer Kent qui lâche le morceau : «Cette histoire (de Mandrax & Brylcreem) est plus ou moins vraie. Elle fait partie d’un ensemble de strange tales, beaucoup sont vraies, d’autres relèvent de la fiction.» Il ajoute : «Ce sont des histoires dont les sources sont à moitié authentiques. Il est plus que probable que la plupart sont des inventions.» Finalement, personne n’est jamais revenu sur ces fables pour les démentir. Du coup, elles sont devenues réalité.

Voilà le problème : ce fat book démystifie et en même temps, Chapman n’en finit plus d’essayer d’approcher la vérité : au bout de ses 400 pages, on sait à peu près qui est en réalité Syd Barrett. Sous la plume de Chapman, c’est pas jojo. Sex and drugs and rock’n’roll. Ceux qui pensent que le rock est un conte de fées se fourrent le doigt dans l’œil jusqu’au coude.

L’immense avantage de cette relecture est qu’elle met en lumière le véritable enjeu de ce travail d’investigation. Chapman démontre que RIEN n’est possible sans terreau culturel. Il fait exactement le même travail d’Hercule que Marcus O’Dair avec Different Every Time: The Authorized Biography Of Robert Wyatt. Il prouve que les esprits modernes, en matière de rock, sont des êtres extraordinairement cultivés qui se nourrissent essentiellement de peintres et d’écrivains. Surtout en Angleterre. D’où la différence entre Syd Barrett et Guns’n’Roses.

(Nicolas de Staël)

Faut-il rappeler qu’avant toute chose, Syd Barrett est peintre. Barry Miles le dit influencé par Nicolas de Staël - qui fut aussi une big influence pour Stu Sutcliffe - Un de Staël lui-même influencé par Soutine. Rien qu’avec ces deux noms, on situe parfaitement Syd, «thick broad paint» pour Soutine, l’anar figuratif par excellence, Soutine et de Staël bossent au couteau, ils t’emplâtrent les châssis d’aplats mirobolants, Syd prend racine dans l’éclat morbide de la décomposition soutinienne, et dans la mirobolante fulgure des glacis de de Staël, qui brouille à jamais les pistes en broyant la figuration dans le jeu de ses plaques tectoniques d’aplats. De Staël suggère monstrueusement, comme va le faire Syd avec sa gratte. Chapman ajoute ceci qui est d’une rare pertinence : «À la différence de Soutine, de Staël était un esprit synthétique, plus attiré par la beauté et l’harmonie que par le chaos, et son influence sur Syd et sur sa perception est indéniable.» C’est le premier d’une longue série d’éclairages. Syd Barrett ne tombe pas du ciel. Chapman illustre le penchant féminin de Syd par une longue évocation de Françoise Sagan. Syd lit She magazine, et la meilleure incarnation du féminisme à l’époque, c’est Sagan qui tire son pseudo d’À La Recherche Du Temps Perdu. Chapman dresse un sacré parallèle entre Syd et Sagan : premier succès en 1954 avec Bonjour Tristesse, elle n’a que 18 ans, elle traîne avec «the Left Bank radical chic, avec Sartre, Godard, Hemingway et Henry Miller» et forme sa bande, la Bande Sagan, avec Juliette Gréco. Le parallèle est osé mais juste. Bravo Chapman ! On vénère autant Sagan que Syd : même sens de l’anticonformisme radical.

( Chiam Soutine)

Après Soutine et de Staël, Syd se passionne pour Rauschenberg qui fut formé dans les années 40 par un expat allemand du Bauhaus, Josef Albers. Au Black Mountain College, en Caroline du Nord, Rauschenberg devient pote avec John Cage. Ensemble, ils envisagent de détruire les barrières qui séparent l’art de la vie, et cette philosophie allait avoir des conséquences énormes sur l’art des performances et de la danse moderne. En 1964, Syd va voir l’expo Rauschenberg à la Whitechapel Gallery. Révélation ! On est en plein Duchamp avec Monogram, le bouc et son pneu, et puis les collages, les présidents, l’éclat d’une nouvelle modernité, à la suite de de Staël et de Soutine. Dans ses conversations, Syd cite aussi, Willem De Kooning, influencé par Soutine, et instigateur de l’action painting, de la même façon que Syd sera l’instigateur de l’action acid trip.

( Rauschenberg)

De de Staël et Rauschenberg au LSD, il n’y a qu’un pas. Le lien est direct. Andrew Rawlinson indique la voie : «Aldous Huxley en a fait une réalité. Tout ce qu’écrit Huxley dans The Doors Of Perception est confirmé par le LSD.» Syd est l’un des pionniers de l’acide à Cambridge, dès 1963. Anthony Stern ajoute que Syd est fasciné par ses découvertes - the colours, the movements, the things spiralling - the constant breaking up and fractal imagery all happening at the same time - Il nous décrit tout simplement The Piper At The Gates Of Dawn.

Autre épisode crucial dans l’éclosion de Syd : the Free School en 1966, où débarque l’actrice warholienne Kate Heliczer avec sous le bras «the first demo tapes du Velvet Underground.» Dans l’assistance, il y aussi quatre personnages clés, John Hopkins, Peter Jenner, Andrew King et Joe Boyd. Un Boyd qui vient des États-Unis où il faisait tourner Sleepy John Estes, Jesse Fuller, Sonny Terry & Brownie McGhee, Skip James, Muddy Waters et le Révérend Gary Davis. Il a vu Dylan exploser le Newport Folk Festival en 1965. Il a aussi accompagné The Blues & Gospel Caravan en Europe, en 1964 et 1965, et a emmené en tournée Roland Kirk et Coleman Hawkins, nous rappelle Chapman, inlassablement. Et en 1965, Joe Boyd s’installe à Londres et bosse pour Jac Holzman. Il est l’Elektra-man de London town. Pas de meilleur candidat pour rassembler les têtes de gondole de l’English counter-culture. C’est lui qui emmène le Floyd en studio pour enregistrer «Arnold Layne».

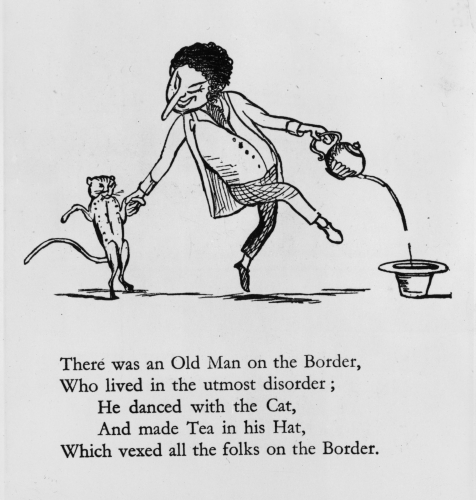

( Edwar Lear )

Pete Brown rappelle que les ombres de Lewis Carroll et d’Edward Lear planent aussi sur Syd - Language, lateral thinking, looking at the weirdness of British existence, looking at rural or semi-rural peculiarities - Chapman rajoute les noms de Kenneth Grahame, Charles Dogson et Hillaire Belloc, des auteurs sans lesquels le Syd n’est pas concevable. Chapman s’attarde particulièrement sur Edward Lear qui a créé «une fascinante nonsensical cosmogeny de la vie humaine, animale et végétale, peuplée de créatures étranges, dont la plus connue est The Dong with the Luminous Nose.» - Il a inventé une botanique absurde, des recettes absurdes, des petits poèmes absurdes, des chansons absurdes et un alphabet absurde. John Lennon est dans le monde pop le descendant le plus évident de Lear - Quand Syd écrit des lettres à ses copines, il fait du Lear. Chapman en cite de larges extraits. C’est pour ça qu’il faut lire son fat book.

( John Latham )

Chapman dresse encore un somptueux parallèle entre Syd et John Latham : «Latham comme Syd se passionnait pour le cut-up et le collage. Ils partageaient la même fascination pour Kurt Schwitters, Hugo Ball, Tristan Tzara, Robert Rauschenberg, et en matière littéraire, pour James Joyce et Bob Cobbing.» Alors que Latham se rapprochait d’Alexander Trocchi et de William Burroughs, Syd se heurtait à l’incompréhension de ses producteurs qui trouvaient ses «dark nursery rhymes trop weird». On lui réclamait une suite d’«Emily Play». Chapman insiste longuement sur ce parallèle, car à cette époque, Syd commence à taper dans le minimalisme Lathamien : il monte sur scène et ne joue qu’une seule note pendant une heure. Les gens croient que c’est à cause de l’acide. Ils n’ont rien compris. La note unique de Syd fait écho au «one-second painting de Latham qui cherchait à repousser les frontières de l’art conceptuel». Latham peint pendant une seconde avec un spray gun. Quand Syd fait la même chose, une note pendant une heure, on l’accuse de sabotage. Les trois autres Pink Floyd ont les dents qui rayent le parquet. Ils veulent faire carrière. Les conneries de Latham, ça ne les intéresse pas. Ils veulent des millions de dollars et des Ferraris. Ils les auront une fois qu’ils auront viré Syd. Pendant ce temps, Latham continue d’explorer les frontières du Nord. Il essaye de capturer le «zero moment» sur toile. Il est galvanisé quand il ouvre les Carnets de Leonard de Vinci et qu’il tombe sur cette phrase : «Parmi les grandes choses qui se trouvent parmi nous, la plus grande est le Rien.» Latham va loin, il cherche la fin de l’art et la dissolution du corps, comme Klein qui de son côté joue avec les body prints. Syd explore les mêmes zones avec sa gratte - Alors que Latham travaille sur les paramètres de l’art de la vie, on envoie Syd Barrett aux États-Unis jouer au Pat Boone Show.

Nicolas de Staël, John Latham, Edward Lear, tic tic tic... fait le fat book dans la cervelle de son lecteur. En étalant son terreau culturel, Chapman amène une énergie considérable. Il donne forme à la vraie vie de Syd Barrett. Il galvanise son lecteur. Et donne surtout envie de relire Edward Lear. Et de réécouter The Piper.

Un Syd d’une flagrante modernité. Chapman dit ceci : «I never met a single punk who didn’t like Syd Barrett». Les seuls qui trouvèrent grâce aux yeux des punks furent Syd et Phil Lynott. Tous les autres à la fosse ! Chapman fonce ensuite sur le cœur du mythe, le génie de Syd Barrett, on est là pour ça. Andrew Rawlinson voit Syd comme un être béni des dieux : «Il était peintre et musicien, and he was very, very quick. Life worked for Syd. He could make things. And boom it happened. And he was a very good-looking boy of course. The girls loved him.» Une gonzesse le qualifie de glamourous, elle parle de l’intensité de son regard - He was glamour on legs - Ses toiles avaient du panache, very Soutine-ish. Et son côté très féminin frappait tout le monde. Il grandit à Cambridge, une ville remplie d’excentriques en vélo et de très grands intellectuels. Pas un hasard si Daevid Allen s’y établit lorsqu’il débarque en Angleterre. Syd se passionne aussi pour Bo Diddley et Dylan. Il s’intéresse aussi aux bluesmen obscurs, notamment Pink Anderson et Floyd Council. L’un de ses premiers masterstrokes et de former le nom de son groupe à partir de ceux de ces deux bluesmen obscurs. Syd s’appuie sur une impulsion créative purement littéraire, qui nourrit aussi sa peinture. Chapman précise qu’on retrouve la même impulsion dans le cubisme, le surréalisme et le pop art. Un sens inné de la modernité. Syd va d’ailleurs commencer à lâcher Bo Diddley pour se déconstruire et devenir plus abstrait. Il mélange cette impulsion au LSD et aux light-shows de Mike Leonard, et ça donne l’early Pink Floyd révolutionnaire. On est obligé de parler d’une révolution artistique, dont l’instigateur est Syd, certainement pas les trois autres. Mike Leonard est selon Chapman le catalyseur de cette révolution. Grâce au LSD et au light-show, Syd peut improviser. La pop ne l’intéresse pas plus que ça. Il rêve surtout d’art total, mais il sait garder un sens de l’immédiateté. Il dit préférer les Beatles à John Cage. Andrew Rawlinson rappelle que Syd était ouvert à tout, au temps de l’early Pink Floyd - He could pick up on the best quality of popular culture - Bob Klose a une approche du Syd encore plus fine : «Il a réalisé que sa vision musicale et ses limitations le poussaient dans certaines directions. Votre créativité vous pousse alors vers quelque chose de nouveau et d’inexploré.» Il se met à chercher des sons, et en 1963, il commence à gratter ses cordes avec un Zippo. Il en fait une justification conceptuelle. Sur scène, Syd et son groupe bousculent les normes - They were totally new. Personne n’avait entendu un tel son. It was free-form experimental pop, dit Duggie Fields - Syd commence à mettre au point des abstractions atonales et il s’entend bien avec Rick Wright qui joue du Morse sur son clavier et des eerie vibrato squalls dignes de l’avant-garde européenne. Syd ouvre les voies du seigneur avec «Interstellar Overdrive», à coups de relentless pulse et de fragmentation de la ligne mélodique. Anthony Stern dit que ça vire jazz, «it’s just this wonderful hybrid thing where rock’n’roll just lets go to itself and lets its hair down.» Chapman compare «Interstellar Overdrive» à «Sister Ray», ils créent «something enterily new out of ensemble playing» - Insterstellar Overdive fonctionne comme une sorte d’anti-music. C’est le jeu collectif qui produit cet effet, selon Chapman, «they lock into exactly the same kind of primal empathy.» Peter Brown voit Syd comme un être incredibly charismatic. «Malgré ses limitations sur la guitare, il pouvait faire des choses très intéressantes. Il pouvait sortir des textures ou des improvisations linéaires.» Andrew King trace un parallèle osé entre Syd et Picasso - Un mec dit un jour à Picasso : «Je peux faire ça en 5 minutes.» Et Picasso répond : «Bon d’accord, mais ça m’a pris 70 ans et 5 minutes.» C’est la même chose pour les explorations instrumentales de Syd. Elles ne tombent pas du ciel - Andrew Rawlinson pense lui aussi que Syd fonctionne comme Picasso - Je veux dire dans sa méthode de travail. Nous savons tous que Picasso essayait tout - Il conclut sa brillante démonstration en affirmant que Picasso a fait ça toute sa vie. «Syd was the same. Le problème, c’est que sa vie créative n’a pas duré très longtemps.» Barry Miles ajoute : «Syd n’a jamais été un virtuose. He was much better at exploring ideas.»

Et puis il y a le dandy. «Comme Brian Jones et Jimi Hendrix, il portait des châles et des écharpes, de la soie et du velours, des fringues très colorées» - It was a slightly dandified look, androgynous but never camp - Anthony Stern ajoute que Syd avait en plus une façon de marcher extraordinaire - ‘lolloping’ way of walking, comme s’il était un personnage tiré de Peter Rabbit - Et puis il y a les chansons. Du jamais vu. Robyn Hitchcock : «Barrett absorbait Dylan et Bo Diddley, Hilaire Belloc et Lewis Carroll et Dieu sait quoi pour en faire un style qui lui était propre. Il fit ça très jeune. Je trouve ça impressionnant, car il était parfait. C’était un miracle, il était si parfait et si développé, et puis plus rien. À 25 ans c’était fini.»

Avant d’évoquer la chute de Syd, il est nécessaire de repasser par le Pink Flyod, épisode passionnant dans un premier temps, puis puant par la suite.

Joe Boyd et John Hopkins découvrent en 1966 un Irish ballroom situé sous une salle de cinéma, sur Tottenham Court Road. Ils vont en faire l’UFO, c’est-à-dire l’épicentre de la psychedelia. C’est là que le Pink Floyd devient célèbre - Between 23 December 1966 and its enforced closure at the end of September 1967, it hosted the revolution - On distribuait de l’acide à l’entrée - This was Syd’s creative zenith - Syd est sous acide, noyé dans le light show. Syd se livre à un «minimalist kinetic ballet où chaque geste et chaque génuflexion se transforme en une myriade de possibilités visuelles.» «The whole thing was a form of pop art», s’exclame Pete Brown en extase, et il ajoute : «Ils sont devenus des créatures qui existaient dans un environnement visuel. It was exciting to watch. Syd wasn’t just a rock star in the spotlight.» L’UFO, c’est le même plan que l’Exploding Plastic Inevitable d’Andy Warhol. Chapman en fait des pages historiques, aussi historiques que celles de Joe Boyd dans White Bicycles. C’est l’apogée du British Underground. En décembre 1966, Boyd et Hoppy organisent à la Roundhouse un événement baptisé Psychedelicamania, an all-night rave, avec les Who, les Move et Pink Floyd. À la différence des groupes de Ladbroke Grove, le Pink Floyd s’adresse à des gens qui aiment l’aventure et l’expérimentation, même si dans les deux cas, tout passe par les drogues. L’UFO joue le même rôle que la Cavern de Liverpool et le CBGB, à New York.

Syd écrit des chansons magiques. Pete Brown considère qu’«Arnold Layne», «Strawberry Fields Forever» et «Penny Lane» sont «les trois breakthrough British rock songs qui définissent l’Angleterre de manière sociale, poétique et historique.» Avec Pete Brown, Chapman a un fier allié. Ils croisent leurs regards et disent tout ce qu’il y a d’important à dire sur Syd et le rock anglais. Pour Chapman, «See Emily Play» est «le high point of English psychedelia, Pink Floyd’s perfect pop moment. As economical as a haiku, as enigmatic as a Zen koan.» - No other pop song of the period conveyed such crystalline clarity. No other pop song of the period said so much by saying so little - Le Pink Floyd, c’est essentiellement «Arnold Layne» et «See Emily Play», certainement pas la machine à fric que c’est devenu après l’éviction de Syd. C’est dingue que les gens ne l’aient pas compris. C’est «Arnold Layne», nous dit Chapman, qui sort le Pink Floyd «out of the security bubble of the London underground pour le propulser dans le mainstream.» On les envoie tourner en province et ils doivent souvent affronter des publics hostiles qui ne comprennent rien à la psychedelia. Avec «Arnold Layne» et «See Emily Play», ils sont devenus des stars, il naviguent dans la charts en compagnie de «Strange Brew» (Cream), «Paper Sun» (Traffic), «All You Need Is Love» et l’imparable «Whiter Shade Of Pale».

Puis ils enregistrent The Piper. Barry Miles pense que Joe Boyd qui avait produit «Arnold Layne» aurait dû produire l’album. Norman Smith en a fait un album de pop commerciale. Pour Barry Miles, «Arnold Layne» sonnait comme le Floyd - That’s exactly what they sounded like. There’s a certain sonic quality there that is not on the album - Joe Boyd avait fait des miracles. Pas Norman Smith.

Et puis Syd commence à refuser de jouer le jeu. Pas question de singer pour Top Of The Pops. Andrew King : «That’s when he started to get diffucult.» Syd applique à la lettre l’enseignement d’Edward Lear, «to go my own way uncontrolled», refus des routines et des compromissions. Refus de rentrer dans le rang, Syd, nous dit Chapman, met en place son «système des 3 R of anti-stardom : reluctance, récalcitrance et refus, jusqu’au moment où Syd fut exclu, ou s’exclut de lui-même de son propre groupe.»

Il met le paquet. Pendant la première tournée américaine, il monte sur scène au Fillmore West et ne fait rien. Il reste planté. Il attend. Lors d’un autre concert, il souffle dans un sifflet. On imagine la gueule de Roger Waters. Et celle de Nick Mason qui rêve d’acheter des Ferraris. Sur scène, Syd désaccorde sa guitare. À Londres, c’était toléré et même approuvé - Now it was seen as a symptom of madness. Pink Floyd were trying to break America and Syd was fucking up - Et Chapman pose enfin la bonne question : «Plutôt que de spéculer sur l’état de santé mentale de Syd pendant cette tournée américaine, il aurait mieux valu se poser cette question : what the fuck were Pink Floyd doing on the Pat Boone Show in the first place?». Et Chapman ajoute qu’en refusant de jouer le jeu, Syd était en avance sur son temps. Pas question de se plier aux règles du mainstream. Chapman cite des exemples de groupes qui dirent non au despotisme de la connerie, à commencer par Led Zep - No concession of any kind to these mainstream outlets - Ahead of his time, insiste Chapman, refus de mimer pour la télé, refus de répondre aux questions stupides des journalistes. Syd se transforme physiquement, «regard fixe (this thousand-yard stare), cernes noirs sous les yeux, silencieux, impossible to work with, et violent», dit Ian Moore. Et puis il y a l’épisode Cromwell Road où Syd vit un temps - A major burn-out joint. Definitely acid overload there, précise Mick Rock, le photographe qui signe la pochette de The Madcap Laughs, ainsi que celles de Raw Power et Transformer.

Comme Syd fucks up, les autres font entrer David Gilmour pour le doubler sur scène à la guitare. Fin 1967, les jours de Syd dans le groupe sont comptés. Il aura tenu moins longtemps que Brian Jones, lui aussi viré de son propre groupe. Deux ans. Gilmour monte sur scène avec eux en janvier 1968. Ils vont jouer 4 dates à 5, puis un jour, ils oublient tout simplement de passer prendre Syd pour aller jouer à Southampton. En avril 1968, un communiqué annonce que Syd a quitté le groupe.

Quand plus tard on demande à Syd ce qu’il pense de l’évolution du Pink Floyd et «du contraste entre the song-based material and the Floyd’s lenghthy instrumentals» il répond ceci : «Leurs choix musicaux correspondaient à ce qu’ils pensaient en tant qu’étudiants en architecture. Rather unexciting people, I would have thought, primarly.» Chapman ajoute que derrière le sarcasme se planque une vérité fondamentale, dans la façon dont le Floyd a construit sa carrière après s’être débarrassé de son erratic and anarchic founder. «Alors que les albums solo de Syd allaient refléter his fine art philosophy and his pathological resistance to discipline. Waters, Mason, Wright and Gilmour (ça sonne comme le nom d’une firme, pas vrai ?) pratiquaient la prudence, la délibération, l’attention méticuleuse au détail, ils appliquaient des principes formels, suivaient une logique séquentielle, linéaire, alors que Syd cultivait l’immédiateté, la spontanéité, l’abstraction, la multiplicité des perspectives, et l’automatisme.» Eh oui, d’un côté tu as «Money» et de l’autre, tu as «Dominoes». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est content que Chapman soit du côté de Syd. Car enfin, camarade, il faut choisir ton camp. Pareil, tu choisis entre Brian Jones et Mick Taylor. Le choix est vite fait.

Syd viré. Que devient-il ? Chapman rencontre Alfie qui lui explique que Robert Wyatt a subi le même sort : viré de son propre groupe - Sa confiance en lui et son ‘sense of direction’ étaient tellement esquintés qu’il en a longtemps fait des cauchemars - Chapman aborde le chapitre des deux albums solo et qualifie l’excellent Madcap Laughs d’«épuré, méditatif, séduisant, austère, intime», avec cette photo de Mick Rock et cette gonzesse à poil derrière qui s’appelle Iggy the Eskimo Girl. L’enregistrement est bordélique. Chapman trouve dommage que Soft Machine n’ait pas joué sur tous les cuts. Ça aurait donné un résultat beaucoup plus explosif. Syd n’a que 22 ans quand il attaque sa «carrière solo», et il aura 24 ans quand il arrêtera définitivement d’enregistrer. Chapman dit que la tristesse s’est abattue sur Syd. C’est ce qu’il ressent à l’écoute des deux albums solo. Gilmour prend en mains le deuxième, Barrett, enregistré en 15 sessions, en 1970. L’album contient tous les chefs-d’œuvre que l’on sait, «Dominoes», «Gigolo Aunt», «Baby Lemonade», pas besoin de faire un dessin. C’est la suite directe de «Arnold Layne» et «See Emily Play», un style unique en Angleterre, une pop désinvolte et complètement géniale. Mais Chapman note une baisse chez Syd : «Le 21 juillet 1970, Syd se rendit au studio 3 d’Abbey Road pour enregistrer ses deux ultimes chansons.» Ça sent la fin des haricots. Ces pages sont d’une infinie tristesse.

Syd commence alors à s’effacer. Pas d’annonce officielle, juste quelques pas en arrière pour se fondre dans l’ombre de l’anonymat. Il passe plus de temps à Cambridge. Chapman tente d’expliquer que le Mandrax lui a fait plus de mal que le LSD, mais on s’en fout. Robyn Hitchcok ramène sa fraise : «C’est toujours la même chose avec ces mecs-là : Les drogues ont démoli leur self-control. Ils sont tous devenus les victimes de leurs minds, which is what happens if you get stoned a lot.» En 1971, Syd s’installe définitivement dans le grenier de la maison de sa mère. Comme Dan Treacy, Chapman donne l’adresse : 183 Hills Road. C’est pas grave, puisque Syd a cassé sa pipe en bois - À 25 ans, Syd est coupé du monde, in retreat from everyone and everything. Il ne peint plus, il gratte du blues sur sa gratte et semble avoir perdu pour de bon son artistic, emotional and spiritual impulse - Et pouf, voilà que Jenny Spires se pointe pour l’épisode Stars. On en fait d’ailleurs un conte dans Cent Contes Rock. Jenny est une ancienne poule de Syd. Elle s’est mariée avec Jack Monck. Monck et Twink qui s’est lui aussi replié à Cambridge proposent à Syd de jammer avec eux. Stars va durer un mois, en janvier 1972. Ils jouent une première fois à Cambridge après Eddie Guitar Burns. Puis c’est le fameux concert au Corn Exchange après Skin Alley et le MC5. Syd & Stars montent sur scène après minuit, la salle est presque vide. Chapman y était, alors il peut en parler - Syd looked fantastic in velvet trousers and snakeskin boots - Syd s’est laissé pousser une barbe et repousser les cheveux. Ils démarrent avec «Octopus». Il ne reste plus que 30 personnes devant la scène et une cinquantaine dans le fond du hall. Chapman enfonce son clou : «Contrairement à ce qu’ont raconté pendant des années les gens qui n’y étaient pas, Syd n’avait aucun problème à se souvenir des paroles.» Il indique clairement que ça n’a plus rien à voir avec l’âge d’or des UFO days - This was Syd regressing into blues runs and insecurity. Enventually, Jack Monck’s bass amp packed up and the set fizzled out soon after - En 1972, Syd refait surface à Londres et traîne avec Steve Took à Ladbroke Grove. Took était venu jouer des congas sur Madcap. Tony Secunda tente de transformer Steve Peregrin Took en underground superstar, mais il y a trop de dope. Beaucoup trop.

Et puis il y a cette interview extraordinaire qu’il accorde à Mick Rock, chez lui - Syd est en bonne forme, énigmatique (‘I’m full of dust and guitars’), laconique (‘The only work I’ve done the last two years is interviews. I’m very good at it’), mélancolique (‘Je n’ai pas toujours été introverti. Je pense que les jeunes gens doivent s’amuser. Il me semble pourtant que je ne me suis jamais amusé’), et défiant (‘J’ai toute ma tête. Je pense même que je devrais toujours l’avoir’).» C’est dans cet interview qu’il ramène le sous-titre du Chapman book : «I don’t think I’m easy to talk about. I’ve got a very irregular head. And I’m not anything you think I am anyway.» Syd a raison de dire que les gens se font des idées. C’est pour ça que le travail d’un mec comme Rob Chapman est essentiel. L’autre point clé de l’interview avec Mick Rock, c’est qu’il ne parle pas d’un troisième album. Il fait un dernier constat sur son échec : «Hendrix était un guitariste parfait. Gamin, c’est tout ce que je voulais faire, bien jouer de la gratte et sauter partout. Mais trop gens got in the way, trop de gens sont entrés dans la danse. Pour moi, les choses n’avançaient pas assez vite. Jouer. Le rythme des choses. Je veux dire que je vais très vite. I’m a fast sprinter. Le problème vient du fait qu’après avoir joué dans le groupe pendant quelques mois, je ne pouvais pas aller plus vite, I coundn’t reach that point.» Les paroles de Syd sont sacrées. Soudain on comprend tout. Les autres n’étaient pas à la hauteur. Pire encore : les autres n’ont absolument rien compris. Syd indique aussi qu’il a très bien connu Jimi Hendrix, ils ont tourné ensemble. Il raconte qu’Hendrix s’enfermait dans sa chambre with a TV et ne voulait pas en sortir. Mick Rock trouve ça drôle car Syd va faire exactement la même chose. Rock indique enfin que Syd n’a jamais plus eu de girlfriend - Or any kind of friend at all.

Quand Syd sort d’Abbey Road une dernière fois en août 1974 après une ultime tentative avortée d’enregistrement, he disappeared into myth. Chapman s’amuse avec les mythes : il y en a à la pelle : le mélange de Mandrax et de Brylcreem, et tous les autres qu’il cite à la queue-leu-leu. L’être Syd Barrett fut complètement éradiqué pour laisser place au mythe. Quand le Pink Floyd enregistre «Shine On You Crazy Diamond» en hommage à Syd, ils se vautrent car le cut est «overblown, overwrought, epic in scale and self-agrandising, c’est-à-dire tout ce que Syd n’est pas.» C’est tout de même dingue que des mecs se soient vautrés à ce point-là. Mais ce qui est pire, c’est qu’ils ont fait du blé sur le dos de Syd, un mec auquel ils doivent tout et qu’ils ont viré. Les Stones ont fait exactement la même chose en lâchant des papillons crevés à Hyde Park, lors de l’hommage à Brian Jones qu’ils avaient humilié de son vivant. Le seul qui réussit à rendre hommage à Syd, c’est Kevin Ayers avec «Oh Wot A Dream» - a song of beguiling simplicity and economy of style which encapsulated Syd’s spirit far better than Waters’ angst-ridden dirge ever could.

Sa sœur Rosemary indique que Syd a fini par haïr ce surnom que lui avaient donné les scouts quand il était petit. Il ne voulait plus rien devoir à son passé de pop star et redevenir Roger Keith Barrett. Mais des gens se lancent à sa recherche, nous dit Chapman, notamment Bowie qui rêve de le sauver. Puis ce sont Brian Eno et Jimmy Page qui souhaitent le produire. En 1977, Jamie Reid organise un meeting pour proposer à Syd de produire l’album des Pistols. Chou blanc. Les Damned veulent aussi Syd comme producteur. Chou blanc : ils auront Nick Mason à la place. On a vu le résultat. L’un des plus gros fans de Syd sera Robyn Hitchcock au temps des Soft Boys. Il chante comme Syd.

Fin des années 70, Syd entre dans sa lost-era. Chapman dresse un habile parallèle avec Peter Green qui lui aussi renonce à tout. La seule différence, c’est que Peter Green va revenir. Pas Syd. Quand Syd quitte Londres pour la dernière fois en 1982, il fait la route à pied jusqu’à Cambridge. Sa sœur indique qu’il est arrivé avec de grosses ampoules aux pieds.

Puis tu as les deux mecs d’Actuel qui viennent l’emmerder chez lui à St Margaret’s Square pour faire leur petit scoop. Ils prennent comme prétexte de lui ramener un sac de linge sale de Londres pour entrer chez lui et l’interviewer. C’est la dernière fois que Syd parle à la presse. Il n’est pas très content. Puis des tas de gens vont venir l’importuner en stationnant devant chez lui dans l’espoir de faire des photos. Dylan parle de cette horreur dans Chronicles, l’horreur de l’intrusion et des gens qui ne respectent rien. Gilmour envoie promener les journalistes qui le questionnent sur Syd. Il conclut sèchement : «Now it’s over», en clair : dégagez.

Pendant les vingt dernières de sa vie, les gens vont continuer de harceler Syd pour des photos. Souvent quotidiennement. Sa mère casse sa pipe en bois en 1991. Il n’assiste pas à l’enterrement. Il brûle régulièrement ses toiles et ses livres d’art, comme s’il ne voulait rien laisser aux charognards. Il vit de ses droits d’auteur, et il en vit plutôt bien. Chapman indique que Gilmour veille à ce qu’on lui verse ses droits. Syd qui est redevenu Roger Keith Barrett fait du vélo chaque jour, comme ses aïeux excentriques de Cambridge. Il se chope un petit cancer et casse sa pipe en bois chez lui en 2006.

Signé : Cazengler, barrette de shyd

Rob Chapman. Syd Barrett - A Very Irregular Head. Faber & Faber 2020

L’avenir du rock - La leçon de Tengo

(Part Two)

L’avenir du rock adore aller danser la java au Balajo. Toutes ces jolies femmes sont là pour ça. Mais qu’on ne se méprenne pas, l’avenir du rock n’est pas là pour draguer. Il veut surtout danser pour rendre hommage à Serge Reggiani et Simone Signoret qu’on voit tourner au bal musette de Casque D’Or. Il adore aussi danser le mambo du diable, en hommage au Playtime de Jacques Tati, ah comme c’est bon de tortiller du cul au milieu de toutes des jolies femmes qui perdent la boule ! Il aime aussi sautiller la java à la manière de Dutronc, dans le Van Gogh de Pialat. On l’a bien compris, tous les prétextes sont bons. D’ailleurs, la vie n’est rien d’autre qu’une longue série de prétextes à vivre. Respirer n’est qu’un prétexte à vivre, et danser la java un prétexte à s’amuser, et donc à respirer la vie. Virevolter, c’est aussi une façon d’oublier qu’on trouve n’importe quel prétexte pour continuer à vivre, c’est surtout une façon de s’abandonner en abonnant cette culpabilité à trouver des prétextes, alors on s’en va valser sous les lustres de Luchino Visconti pour qu’un vent du vertige s’engouffre par les yeux. L’oubli, rien que l’oubli, c’est probablement ce que doit penser cette jolie femme blottie dans ses bras, se dit l’avenir du rock, cette Viens Fifine en robe moulante de tissu moiré, ah comme le contact de son corps est agréable, comme c’est bon de sentir ce ventre doucement bombé et ces cuisses fermes, C’est si bon/ Ces petites sensations/ Ça vaut mieux qu’un million/ Tellement, tellement c’est bon, comme si le mouvement donnait l’absolution, comme si la vie n’était plus qu’un prétexte à danser, alors dansons, C’est si bon/ De jouer du piano/ Tout le long de son dos/ Tandis que nous dansons, et puis vient la fin de la chanson et l’avenir du rock s’excuse de devenir indiscret en lui demandant son prénom, alors elle rougit et dit qu’elle s’appelle Baby Love. L’avenir du rock n’en revient pas :

— Oh mais je vous connais, vous aimez vous suicider au jour de l’an. M’accorderez-vous une autre danse ?

— Avec plaisir...

— Yo La Tengo ?

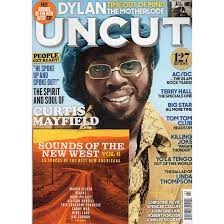

Comme Tav Falco et Pokey LaFarge, l’avenir du rock adore danser le Tengo. De toute éternité. From Hoboken to eternity, surenchérit Jason Anderson dans Uncut.

L’Anderson prend huit pages pour préparer les esprits à la parution de This Stupid World, le nouvel album du most enduring cult band, Yo La Tengo. Ira Kaplan est toujours avec Georgia Hubley, après quarante ans de vie commune. James McNew en est à sa 32e année de Tengo. En papotant avec l’Anderson, les Tengo avouent qu’ils ont tellement pris l’habitude de peaufiner leurs démos qu’ils ont fini par comprendre qu’ils n’avaient plus besoin d’aller ailleurs pour les mixer. Ils se contentent de leur special chemistry et cultivent ce qu’ils appellent des drone-based pieces. Et puis bien sûr l’Ira avoue un faible pour les loud guitars. D’ailleurs, une formule résume bien leur son : «Beautiful, simple melodies embedded in a glorious goo of loud guitars.» L’Anderson perce bien leur secret : «Hermetic creative process and self-effacing manner». Les Tengo ne la ramènent pas, c’est pour ça qu’on les vénère. Pour ça et pour les loud guitars de l’Ira. «We’re notoriously private», ajoute l’Ira. Le contraire du m’as-tu-vu.

This Stupid World est leur 17e album. Ça fait tout de même quarante ans que dure leur cirque. Quarante ans qu’ils font une pop expérimentale enracinée dans le Velvet. Premier coup de semonce avec «Sinatra Drive Breakdown». Wild attack de savage Tengo. L’Ira ne s’est jamais autant énervé, il explose tout d’entrée de jeu au big fuzz out de no way back, il ressort les vieilles ficelles d’Electro-Pura, vazy Ira pique ta crise ! Il pousse des pointes, il fait jouir sa gratte, et derrière, tu as le meilleur hypno d’Hoboken. On retrouve le big Tengo. Inutile de dire qu’on est content d’être là. Les cinq premiers cuts de l’albums sont des monster hits. «Fallout» est encore plus dingoïde. L’Ira est un vieux punk qui te claque ça d’entrée de jeu, en pur amateur de mayhem, son cut pulvérise tous les records d’incendies urbains, Hoboken s’écroule dans la fumée, la vieille légende latente s’élève dans le ciel, là oui, Tengo forever. Ces trois-là te jouent l’un des rocks les plus puissants du XXIe siècle. Avec «Tonight’s Episode», ils passent à la folie pure, au radicalisme hypnotique. Tengo Mago ! Tu les suis et tu trembles. Ils marchent devant toi et te disent : «Suis nous !». L’Ira est un prodigieux sorcier du son, il extrapole la parabole de la gondole, il gère l’ingérence d’Hoboken, son visage apparaît et disparaît dans la violence des stroboscopes. Et puis voilà «Aselestine», une Beautiful Song éclairée par un solo lumineux, comme l’est «Pale Blue Eyes». Le festin se poursuit avec «Until It Happens». Tout ce que bidouille l’Ira est beau, même l’entre-deux. James McNew joue justement son bassmatic dans l’entre-deux. Le «Brain Capers» n’est pas celui de Mott. C’est du wild as fuck d’Hoboken. L’Ira en fait une sorte de mollusque punk. C’est à la limite du descriptible. D’où cette image. C’est le Capers de la fin du monde, doté d’une niaque dégueulasse et de dents pouries, et l’Ira passe un solo d’ultra-vinaigre, il ne respecte plus rien, il s’assoit sur les conventions, il laisse sa punkitude éclore au soleil noir de Satan. Ce solo est une horreur d’acid bottom, il n’existe rien de plus punk que ce Tengo, ils jouent largement au-dessus des moyens du punk. Et puis avec le morceau titre, ils tapent l’hypno du dernier Tengo à Paris, ils enfilent le drome du doom avec la motte de beurre. Ça te bat aux tempes. Ça te pulse au so far out. Sans doute a-t-on là l’une des dégelées du siècle. Va-t-en savoir.

Yo La Tengo, c’est déjà de l’histoire ancienne. Après le Part One, on en était resté au groove subliminal de There’s A Riot Going On, paru en 2018. Si on aime le smooth de groove, c’est là, dès «Shades Of Blue». Ils savent encore créer de la chaleur intrinsèque, la qualité de ce groove défie toute concurrence. On va dire la même chose d’«Ashes» en B, oui ashes go away, c’est illustré musicalement par la plus langoureuse des intentions. On pourrait même croire l’Ashes hanté, car joué aux machines et chanté à l’Ira désincarné. «She May She Might» sonne comme une étrangeté divinatoire. N’oublions jamais que Yo La Tengo vient du Velvet, ils sont capables d’explorer les labyrinthes de la douceur de vivre, de fondre l’art comme d’autres fondent des statues pour fabriquer des canons. Ils vont doucement, au meilleur rythme, ça reste très Velvet dans l’esprit. Ils renouent avec les grandes heures d’Electro-Pura dans «For You Too». C’est dingue comme ils savent bien percer les secrets. Leur pop séduit dès les premières mesures, c’est à ça qu’on reconnaît les grandes chansons. Il règne dans «For You Too» une tension et une lumière magnifiques, ça se construit patiemment et ça s’élève par la grâce de Dieu Ira, ah ça Ira, il chante ça au dévoilé d’âme, à l’accord parfait. Comme l’album est double, Ira et ses amis peuvent se livrer à quelques expérimentations, mais bien sûr sans jamais créer d’ennui. Le «Shortwave» qui ouvre le bal de la C se veut quasiment biblique, avec des infra-sons qui remontent du fond des océans. Ils rêvent d’Afrique pour jouer «Above The Sound» dans un fouillis de percus tropicales. Ils donnent leur vision de la petite transe new-yorkaise. Chez eux tout est solide. Cette soft-pop intimiste qu’est «Let’s Do it Wrong» nous fait craquer, et avec ce «What Chance Have I Got» terriblement languide, on soupire d’aise : ces vieux cocos d’Hoboken reviennent aux sources du Velvet, avec tout le velouté de circonstance. On croit même entendre Nico. Et dans «Forever», on retrouve le she-wap she-wap des Flamingos. Sûrement un hommage.

Signé : Cazengler, Yo La Twingo

Yo La Tengo. This Stupid World. Matador 2023

Yo La Tengo. There’s A Riot Going On. Matador 2018

Jason Anderson : From Hoboken To Eternity. Uncut # 310 - March 2023

Inside the goldmine

- Ridley n’a pas pris une ride

Baby Share avait un certain charme : petite, brune, très jolis seins et une gouaille extraordinaire. Sa générosité lui valut le surnom de Baby Share. Elle partageait le peu qu’elle avait, son cul bien sûr, mais aussi sa spiritualité. Son premier cadeau fut un double de ses clés. Elle ne buvait que du champagne et fumait des Gauloises. Elle adorait dîner aux chandelles les seins à l’air. D’étranges scènes se déroulaient dans la pénombre du petit appartement qu’elle occupait rue Laugier. De confession bouddhiste, elle récitait le Nam-myoho-renge-kyo devant un petit autel fleuri. La pratique de ce culte consiste à répéter inlassablement le mantra pendant au moins une heure, et pour donner du caractère à ses incantations, elle se penchait légèrement pour donner libre accès au fondement de son corps. Selon elle, le culte passait aussi par le cul, c’est-à-dire la connexion avec l’organique, et une fois connectée, elle se mettait à parler d’une voix sourde dans des langues inconnues. Les gens croient que ce phénomène n’existe que dans l’Exorciste. Pas du tout, c’est une réalité ! Écartelée entre le spirituel et l’organique, Baby Share était possédée. Ni les Inquisiteurs, ni Huysmans au temps de sa passion pour la démonologie n’auraient imaginé une telle dépravation. Nous répétâmes l’expérience si souvent qu’il fallut bien se rendre à l’évidence : ce phénomène surnaturel n’était pas le fruit de l’imagination. Mais qui était Baby Share ? Le mystère s’épaississait et la fascination prit des allures d’envoûtement. Revenant un soir avec la bouteille de champagne quotidienne et une cartouche des Gauloises, je trouvai l’appartement vide. Pas un mot d’explication. Rien. L’attente dura toute la nuit. À l’aube, il fallut aller bosser. Rien non plus les jours suivants. C’est dans ces moments de vide sidéral qu’on mesure la grandeur d’un attachement. Les fleurs du petit autel étaient fanées. Quelques mois plus tard, repassant dans le quartier, je découvris qu’un nouveau locataire occupait l’appartement. La lumière ne se fit que bien des années plus tard. Nous dînions chez des amis aux Petites Écuries, et dans le fond de la pièce, une télé diffusait ses informations. Soudain, Baby Share apparut dans la télé. Il s’agissait d’un reportage sur les SDF. Baby Share vivait dans une bagnole. Elle accrochait ses fringues à des cintres. Elle répondait en rigolant aux questions des journalistes et leur expliquait que pour dormir l’hiver dans une bagnole, il fallait bien se couvrir. Elle avait réussi à dégringoler tous les échelons sociaux sans jamais demander d’aide.

Baby Share et Sharon Ridley ont au moins deux points communs : petites et brunes, mais pour le reste, c’est-à-dire le cul du culte, on ne sait pas. Par contre, Sharon Ridley n’est pas une petite blanche mais une petite black, une petite Soul Sister complètement inconnue, et pour la trouver, il faut aller fouiller sous les jupes de certaines compiles. C’est sur The Sweetest Feeling (A Van McCoy Songbook 1962-1973), une compile Kent consacrée à Van McCoy, qu’on a croisé le chemin de l’excellente Sharon Ridley.

Un Van qui d’ailleurs produit son premier album, Stay A While With Me, un album qui semble devenu culte, paru sur Sussex, le label de Clarence Avant, sur lequel se trouvait aussi Rodriguez. Quand on l’écoute, on comprend pourquoi l’album est devenu culte. Pour chanter son morceau titre, elle tape dans l’écho. Elle est tentaculaire ! Elle se répand comme seule la Soul sait se répandre. On passe directement au hit séculaire avec «Where Did You Learn To Make Love The Way You Do». Ce hit qui rivalise de splendeur avec le firmament figure lui aussi sur une deuxième compile Kent, This Is It! (More From The Van McCoy Songbook 1962-1977). C’est la big Soul de Van, orchestrée au-delà de toute mesure, et la petite Shirley grimpe à l’Ararat de la Soul suprême. Van l’envoie exploser au firmament. Elle sonne comme Esther Phillips, les orchestrations frisent la démesure. Si tu veux qualifier la grandeur productiviste de Van, tu ne peux parler que de démesure. Là mon gars, tu goûtes à l’extrême. Elle tente de rééditer l’exploit avec «When A Woman Falls In Love» et il faut bien dire qu’elle a énormément de répondant, la petite mémère. En B, elle repart chercher sa mélodie très haut avec «Where Does That Leave Me», elle ne craint pas le vertige, elle grimpe aussi haut que Dionne la lionne, mais elle sait garder un petit côté sucré. Elle sait swinguer ses notes au sommet du chat perché. Elle est très aérodynamique, comme le montre encore «You Sold Me A One Way Ticket», un cut qui aurait encore tendance à s’envoler. La petite Sharon est merveilleusement à l’aise dans ces virevoltes. Elle ramène un power incommensurable, elle fait du Motown en infiniment plus raw. Elle termine avec le pathos d’«I Foud Him I Loved Him I Lost Him». Elle te brûle le cœur, elle est là, avec la présence d’une fantastique interprète, elle est parfaite de burn out, et les nappes de violons t’achèvent, c’est d’une poignante magnificence.

T’auras pas grand chose sur Sharon Ridley. Van McCoy a tout fait pour la lancer, mais ça n’a pas marché. Cette petite black basée à Washington a enregistré ensuite un second album, Full Moon, qui est tout de même un peu moins dense que le premier. Avec le morceau titre, elle jazze le swing. C’est une pure merveille. L’autre hit de l’album s’appelle «Changin’», une Soul des jours heureux, où rien ne compte plus que le bonheur. Car en fait, il ne s’agit que de ça : la quête du bonheur et Sharon incarne cette quête à la perfection. Elle va encore te percer le cœur avec «You Beat Me To The Punch». Quelle niaque de timbre, oh-oh yeah ! La Soul de good time, c’est son péché mignon. On note aussi une extrême proximité de sa féminité («Just You & Me (Walking Along Together»). C’est la Soul humide dont rêvent tous les hommes sensibles. Elle tartine bien son chant aux éclats de voix. Elle est des nôtres. Elle tape aussi une version d’«Ain’t That Peculiar», repris par des tas de gens, dont Marvin et Fanny, le groupe des sœurs Millington. Avec ce hit signé Smokey, elle entre dans le temple des dieux.

Signé : Cazengler, Sharon ridé

Sharon Ridley. Stay A While With Me. Sussex 1971

Sharon Ridley. Full Moon. Tabu Records 1978

*

Je ne connaissais pas, les ai découvertes par une vidéo que Two Runner ont postée sur leur FB. L’envie d’en savoir plus. Cette chronique ne peut être qu’une première approche. Il n’y a pas de hasard, seulement des réseaux de sensibilités, je m’aperçois que sur leur premier EP elles ont repris Last Kind Words de Geeshie Wiley (voir livraison KR’TNT ! 571 du 20 / 10 / 2022).

NARROW LINE

MAMA’S BROKE

( Free Dirt Records / Mai 2022 )

Elles sont deux, elles sont belles, vous leur donnerez la joie de vivre sans confession, à ceci près, je vais dire un mensonge, qu’elles produisent une musique que je qualifierais de doom-folk. Pour le folk question instrumentation il est difficile de trouver mieux : Amy Lou Keller : vocal, banjo, guitare, violon / Lisa Maria : vocal, fiddle, guitar, mandolin, violoncelle, foot percussion, tap dance.

Proviennent de la Nouvelle Ecosse, cette île que vous situerez tout en bas de la côte-Est du Canada. Il semble que dans ce pays elles privilégient deux villes : Halifax et Montréal. Mais ce sont des voyageuses, elles se sont rencontrées en 2014 lors d’un voyage en voiture de dix-sept heures. A l’arrivée le groupe était né. Leurs enregistrements ont été remarqués, ils ont reçu des distinctions, les festivals les invitent… Elles sont déjà venues en Irlande et en Angleterre (elles y seront en tournée in the UK au mois de février 2024), on les a vues jusqu’en Indonésie, il existe partout des cercles d’amateurs de grassroots prêts à les accueillir. Leur musique est difficile à définir, un indéfinissable mélange de traditions européennes, de folk, de country, d’influences arabes, d’americana, de metal, il semble que celui qui les écoute identifie ce qu’il porte en lui.

Je ne suis pas le seul à noter la présence musquée de la noire épice doom dans leur musique, ne craignez rien, pas de grosses dérives électriques en leurs productions, c’est avec les paroles qu’elles filent une bonne leçon aux groupes de doom, leurs textes sont d’une noirceur sans équivalence. Elles ne convoquent pas la Grande Faucheuse toutes les cinq secondes, ni ne mettent en scène de sublimes épopées contre les forces du Mal, elles se contentent d’évoquer le vécu de la vie, excusez cette expression redondante, mais comment nommer ce sentiment que tout ce que vous traversez vous échappe et ne vaut pas la peine d’être rattrapé. En quelques mots, elles ont le pouvoir de vous saper le moral pour le reste de l’année qui vient de commencer.