KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 721

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR’TNT KR’TNT

29 / 01 / 2026

TOMMY JAMES & THE SHONDELLS

GINGERELLA / DESTINATION LONELY

WILSON PICKETT / THE FIVE DU-TONES

TWO RUNNER / MARIEE SIOU

ASTRAL RUINS

Sur ce site : livraisons 318 – 721

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

http ://kr’tnt.hautetfort.com/

The One-offs - Hanky crois-tu, Panky ?

Chaque jour, on revenait de l’école aussi vite que possible, on prenait le raccourci par le Temple, on remontait la rue Jean-Romain à toute allure, puis on tournait aussi sec à gauche dans la rue Saint-Jean et, trois carrefours plus loin, on arrivait essoufflés à la salle de jeux.

Dans la vitrine qui donnait sur la rue Saint-Jean trônait un énorme juke-box. La salle de jeux prenait d’abord la forme d’un long couloir. Tu passais devant des flippers. Il devait y en avoir une bonne vingtaine alignés contre le mur, avec tous ces petits loubards qui s’excitaient dessus, cling clong cling clong ! T’arrivais au fond et tu tombais sur une grande salle de forme carrée où étaient installés quatre big baby-foots à cinquante centimes la partie.

À partir du jour où nous avons osé entrer dans cette salle de jeux, nous y sommes retournés quotidiennement, après l’école, et le jeudi après-midi tout entier. On se débrouillait avec l’argent de poche, et quand ça ne suffisait pas, on piochait dans le porte-monnaie des commissions. Il fallait des pièces. On était des malades du baby-foot. Mais vraiment des malades. On était devenus les deux frères «qui prenaient les vainqueurs». Deux branleurs invincibles. On défiait les cracks. On jouait le plus souvent contre des mecs nettement plus âgés qui portaient des blousons en cuir noir, des rouflaquettes et des bagues, des mecs du Chemin Vert ou de la Guérinère, disait-on, qui garaient leurs mobs sur le trottoir devant la salle. Ils nous regardaient avec un drôle de sourire en coin, mais quand on jouait, ça ne rigolait plus. Ils fermaient leur grande gueule. On les foutait fanny. T’as pas besoin d’être grand ni musclé pour gagner au baby, baby.

Le baby, c’est comme le billard, ça demande une appétence pour l’addiction, et surtout du temps, énormément de temps. Le temps qu’il te faut pour développer ta petite technique, mettre au point tes roublardises à deux pieds pour passer le barrage de la barre à cinq joueurs du milieu, et maîtriser tes tours de poignet droit. Tu peux apprendre à marquer des buts de l’arrière en trouvant la trajectoire de biais, et pour l’attaque, il faut fignoler ses figures de style, savoir faire rouler la baballe sous le pied pour terroriser l’adversaire, titiller des petits va-et-vient, accélérer tout en gardant la baballe sous le pied, accéder à cette virtuosité qui fait croire à l’autre en face qu’il n’a aucune chance, choisir de cogner cette putain de baballe par le devant du pied ou par l’arrière du pied, l’impact n’est pas le même quand tu cognes avec le pied à l’arrière. Lorsqu’enfin t’as la baballe au pied face au défenseur, tu pousses à l’extrême le pathos de l’exécution finale, tu fais rouler la baballe devant la cage aussi longtemps que tu veux, tu passes du pied devant au pied derrière, tu fais bien durer le suspense, tic tic, tu fais ricocher la baballe entre ton ailier et ton attaquant central, et d’un tour de poignet fulgurant, tu fais tournicoter la putain de baballe autour du pied et tu la claques aussi violemment que tu peux, à en tordre la barre, histoire d’aller faire schtoooonnnguer la baballe dans la tôle de la cage ! Le schtoooong est parfois tellement percutant que la baballe rebondit et ressort, alors tu la re-schtooongue de plus belle. C’est ta botte de Nevers.

Les flippers faisaient tellement de bruit qu’on n’entendait pas trop la musique qui venait du gros juke-box situé à l’autre bout de la salle. Mais un jour, au-dessus des cling clang cling clang et des rafales de schtoooonnngs à répétition, une chanson déclencha ce qu’il faut bien appeler un gros émoi. On tomba aussi sec sous le charme de ce slow-groove exotique et mystérieux, tu sentais ta tête bouger toute seule, les yeah du chanteur te filaient des frissons, tu découvrais l’état second, t’étais transcendé, transformé à jamais. Tu venais d’entendre pour la première fois «Hanky Panky» et t’es devenu dingue d’Hanky Panky, tu rêvais la nuit d’Hanky Panky, tu chantais My baby does the zan/ hanky panky en descendant les quatre étages. Tu chantais I saw her walking down the line en remontant les quatre étages. Ta vie s’est alors résumée à Hanky Panky. Cette obsession marchait de pair avec celle du baby-foot.

Quelqu’un avait à une époque jugé bon de me barboter quelques 45 tours, mais on n’en fit pas un fromage. Dans ces cas-là, on se dit que la vie est ainsi faite. Puis on a vu les Cramps tenter le coup d’une cover d’«Hanky Panky», mais ça n’avait pas marché car il manquait l’essentiel : le juke-box dans la vitrine de la salle de jeux. Ils n’ont pas su le faire groover.

Et plus récemment, alors que nous étions chez Marc Z pour les interviews, l’EP Roulette refit une apparition. Nous menions les interviewes à deux. À la fin des séances, le collègue entrait en transe en farfouillant dans la prodigieuse collection de 45 tours de Marc. Comme il avait besoin de blé, Marc confiait au collègue le soin de vendre tous ces 45 tours rarissimes à la pièce sur eBay. Comme par miracle est apparu l’EP Roulette flambant neuf avec sa languette. Lui ayant raconté l’histoire de la salle de jeux, Marc accepta de me vendre «Hanky Panky» pour un prix symbolique.

Signé : Cazengler, Hankyllé

Tommy James & The Shondells. Hanky Panky/Thunderbolt - Dave Baby Cortez. Count Down/Summertime. Roulette 1966

L’avenir du rock

- Gingerella donne le la

L’avenir du rock sirote sa mousse au bar, bien peinard. Manque de pot, Boule et Bill déboulent.

— Alors, avenir du rock, on boit en juif ?, lance Boule d’un ton qui ne laisse aucun doute sur sa répugnante intentionnalité.

— Tu bois quoâ, avenir du froc ?, ajoute Bill d’un ton ostensiblement méprisant.

— Ginger ale...

— Ah voilà ! C’est plus fort que l’roquefort, tu peux pas t’empêcher de nous snobber la gueule !, lance Boule d’un ton qui ne laisse aucun doute sur sa venimeuse intentionnalité.

— Y va nous brancher sur les Ginger, Boule, tu vas voir, ce mec-là y l’est cousu de fil blanc, y se sert de nos pommes pour faire son cirque !, lance Bill d’une voix sifflante de haine.

— Y va nous sortir le Ginger Baker, tu vas voir, Bill !

— Boule, j’te parie dix boules qu’y va nous faire le coup du Ginger Wildheart !

— J’tiens l’pari, tope là, Bill, y va aussi nous faire le coup du Ginger & Fred, ça va pas rater !

— Tu l’vois pas venir avec ses p’tits yeux en trous d’pine ? Y va nous faire le coup d’Goldie & The Gingerbreads, tu vas voir, Boule !

L’avenir du rock a l’habitude de ces deux gros cons : il les laisse parler. Il sait qu’ils vont finir par s’arrêter. Il sait pour les avoir vus à l’œuvre que la connerie ça peut épuiser une cervelle aussi sûrement qu’un gros effort intellectuel. Comme prévu, ils finissent par tomber en panne sèche et fermer leur clapet. Magnanime, l’avenir du rock leur concède ceci :

— Bon les gars, vous êtes bien gentils, tous les deux, mais vous oubliez le plus important : Gingerella.

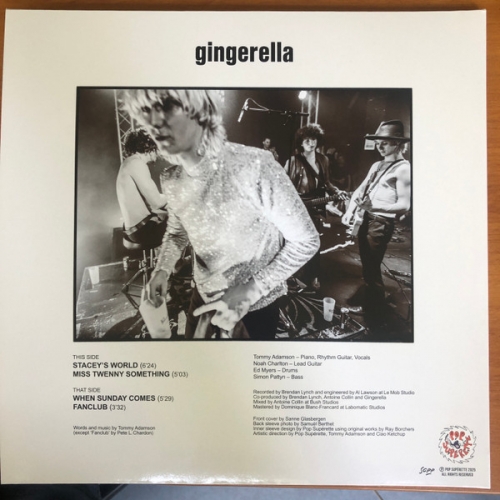

C’est vrai que Tommy Adamson a des allures de rock star : petit costard noir, petits cheveux blonds, petites silver boots, petite gueule d’ange, grosse présence scénique et surtout grosses compos. Gingerella sur scène, pas compliqué : c’est les Kinks. Ils ont cette fantastique énergie Kinky et ce sens parfait du déroulé pop, avec un story-telling imprenable et des jolies poussées de fièvre anglaise. Un groupe anglais, ça fait toujours la différence, on peut prendre la chose par n’importe côté :

en matière de rock, les Anglais ont un truc que n’auront jamais les autres, c’est bien sûr la grâce naturelle. Tu le sens dès qu’ils montent sur scène et qu’ils attaquent leur set, ils jouent de manière totalement instinctive, tu ne sens jamais le travail en amont, c’est tout de suite en place et terriblement fluide. Ils prennent vite de l’altitude et ça t’embarque, le parallèle avec les Kinks se fait très vite, t’as ce mélange de soft psychedelia et de pop tonique, portée par des mecs taillés sur mesure. Tu crois rêver. Tommy Adamson et des Ginger boys reprennent les choses exactement là où les frères Davies les ont laissées en 1968 avec The Village Green Preservation Society, ils t’en mettent plein la vue. C’est même complètement irréel de voir un groupe de ce niveau dans un petit bar rouennais. Ils ont un cut bourré de panache qui s’appelle «Cabaret» et Tommy Adamson y injecte un joli brin de glam, of course. Encore du glam Kinky avec «Sofisticats», la qualité des cuts t’effare. Même chose vers la fin, juste avant le rappel, avec l’explosif «Party Girls», te voilà

au cœur de London town. Le petit lead guitar s’appelle Noah, il gratte ses poux sur la Les Paul de Jimmy Page, t’as vraiment l’impression de revenir aux sources, il ranime des feux très anciens, on se souvient de cette Les Paul orange, et cette façon qu’il a d’enrouler ses gimmicks à l’anglaise te plaît infiniment, il passe même des coups de wah avec ses boots noires de kid parfaitement dévoué à la cause. Rien que dans la façon de se tenir sur scène, il bat tous les records d’élégance. Il a l’air complètement out of his mind, mais peut-être est-ce son état naturel. Et son collègue

Tommy Angel Face gratte lui aussi des poux de Tele définitivement anglais dans leur essence, il tient les rênes du set et commence à bâtir sa légende. Et puis t’as une section rythmique écœurante d’efficacité. Les deux cocos ne la ramènent pas, mais ça pulse à l’anglaise. En ton for intérieur, tu te dis tout va bien : tant que des kids de ce calibre monteront sur scène, le rock pourra dormir sur des deux oreilles.

Au merch, ils n’ont que leur premier EP, Eat Your Heart Out paru sur le très beau label français basé à Toulouse, Pop Supérette. Attention, c’est sans le moindre

doute l’un des meilleurs mini-albums de l’année. Tommy Adamson attaque avec un poème fleuve, «Stacey’s World» et il tape en plein story-telling Kinky - Stacey is a girl of all repute/ For pulling off the stiches of her own parachute - c’est effarant de proximité Kinky, de prodigieuse élégance pop. Et dans ce cut qui n’en finit plus, ça repart toujours à l’enthousiasme pur. Il est encore en plein dans le raffinement élégiaque de Ray Davies avec «Miss Twenty Something», ça sonne même comme un hymne, t’as aussi de l’Hunky Dory sous-jacent. C’est le son de l’aristocratie du rock anglais, la forme d’art moderne la plus évoluée. C’est confondant. Tu fonds comme beurre en broche. Final exemplaire, solo en échappée libre et yeah yeah yeah. C’est miraculeux d’entendre ces mecs renouer avec l’âge d’or du rock anglais. Et ça continue en B avec «When Sunday Comes». Tommy Adamson t’embobine avec sa déliquescence à la Waterloo Sunset, il a des accents d’éclat Kinky dans sa voix tellement fruitée, il te scie par sa classe, par sa connaissance des arcanes de la Kinkologie, c’est un fabuleux retour aux sources de la Village Green Preservation Society, et tu sens poindre l’Hunky Dory dans le Waterloo Sunsetting. Ils terminent avec une «Fanclub» joliment tarabiscoté, bien enroulé et bien déroulé. T’en finirais plus avec ces mecs-là. Ils ouvrent la voie. Toutes leurs compos sont bonnes.

Signé : Cazengler, Givrérella

Gingerella. Le Fury Défendu. Rouen (76). 21 janvier 2026

Gingerella. Eat Your Heart Out. Pop Supérette 2025

L’avenir du rock

- All the Lonely people

(Part Two)

L’avenir du rock ne s’imaginait pas qu’il verrait autant de trafic dans le désert. Bon d’accord, c’est pas le périf aux heures de pointe, mais quand même ! Avec tous ces erreurs qui vont et qui viennent, l’avenir du rock se demande si finalement, la réputation du désert n’est pas surfaite. Ça l’intrigue tellement qu’il a décidé de compter les erreurs. Comme il n’a ni papier ni crayon, ni ordi ni calculette, alors il compte de tête. Il en compte déjà au moins onze sur la dernière année : Sylvain Tintin porté par Abébé Bikila et ses trois frères, Lawrence d’Arabie, Stanley qui cherche Livingstone, Johnny Strabler et sa Triumph Thunderbird, the Night Tripper, Belphégor, Richard Francis Burton et son javelot Danakil fiché à travers ses deux joues, et il en oublie forcément. Quand on se nourrit de cailloux comme les poules, on a la mémoire qui flanche. Ah en voilà un douzième ! L’erreur est petit mais distingué, âgé mais alerte, l’œil clair et le pied léger, il porte du tweed et le cheveu court taillé en brosse. Il tient un petit chameau en laisse sur lequel sont arrimés ses bagages. Il s’incline respectueusement devant ce déchet qu’est devenu l’avenir du rock :

— Bowles ! Paul Bowles, pour vous servir...

— Je suis l’avenir du rock... Soyez certain que je suis ravi de vous rencontrer sous ce Sheltering Sky.

— Inutile de frimer, avenir du rock, nous ne sommes pas dans un salon littéraire. Par contre, votre délabrement me rappelle celui de William Burroughs. Le vôtre est plus avancé...

— Bon ça va ! Pas la peine d’en rajouter ! Parlez-moi plutôt de votre destination...

— Sachez bien mon pauvre ami que ce n’est pas la destination qui compte, mais la route ! Et vous même qui me semblez si hagard, en avez-vous une ?

— Oui, bien sûr je n’ai qu’une seule destination : Destination Lonely !

Belle pochette, joli titre, big Voodoo : le nouveau Destination Lonely s’appelle Eat LSD, Pray To Satan, Love No One. Tu dis quoi ? Miam miam. En d’autres termes, tu te frottes les mains en bavant comme une limace. Avec tes grosses pognes moites, tu tripotes la pochette Voodoo, ah comme ils sont punk les trois Destination au dos ! T’as un Voodoo leaflet rouge à l’intérieur et un fat vinyle noir, alors tu lui poses aussi sec la question : «Qu’est-ce t’as adans le ventre ?» Réponse : un «Daddy ‘O» sourd-dingue, foncièrement trashé jusqu’à l’oss de l’ass par un killer solo infectueux. Et ça continue de ramper à ras des pâquerettes avec un «Nobody’s Friend» ultra chargé de la barcasse et allumé en pleine gueule par la wah du diable. Attention les gars, c’est un disk accidenté. Pas la peine d’aller chercher les Américains, t’as tout à la maison. Ta nouvelle destination c’est les Destination. Ça bout sous le couvercle qui danse le jerk. En deux cuts, l’album a déjà l’allure d’une bombe atomique. Encore du killer solo de gras double dans «Dead Letters», un Dead Letters monté sur un beat de type Muddy Mud. T’as là toute l’essence du garage des années de braise, et quand on parle de garage des années de braise, on pense bien sûr à tout l’In The Red Recordings, car les Destination viennent de là en direct. Cheater Slicks, bien sûr, mais aussi tout le reste, Bassholes, ‘68 Comeback, Blacktop, Dan Melchior’ Broke Revue, Hunches, Deadly Snakes et tout ce tintouin qui nous mettait alors en transe. Maintenant t’as tout ça à la maison. En B, tu vas tomber sur les accords sixties en couveuse de «Full Of Sorrow», pulsatif de type 13th Floor traversé de part en part par un killer solo trash dégoulinant de gras double. Nouvelle attaque frontale avec «Anything Else». C’est leur fonds de commerce, punch in the mouth et t’as le scream qui coule comme un fleuve de lave, t’as là un cut insistant qui t’harasse bien la paillasse et bien sûr un killer solo va te bigorner sérieusement la carlingue. Pas de problème, t’es là pour ça.

Si c’est pas encore fait, allez tous jeter une oreille sur l’After Chez Eddy, sur Canal Sud. Lo’Spider y mène le bal, comme Gildas au temps du Dig It! Radio Show. La playlist du 1er janvier est un modèle du genre.

Signé : Cazengler, qui n’arrivera jamais à Destination

Destination Lonely. Eat LSD Pray To Satan Love No One. Voodoo Rhythm 2025

Wizards & True Stars

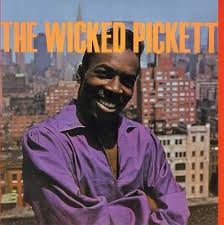

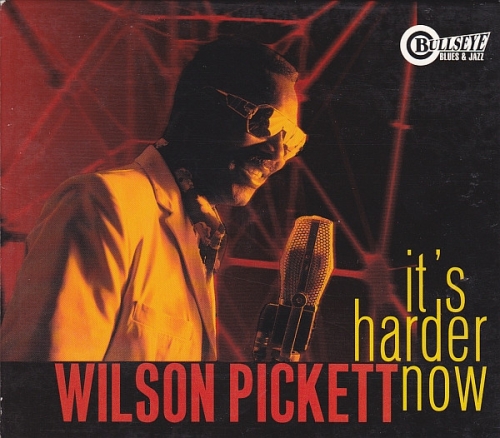

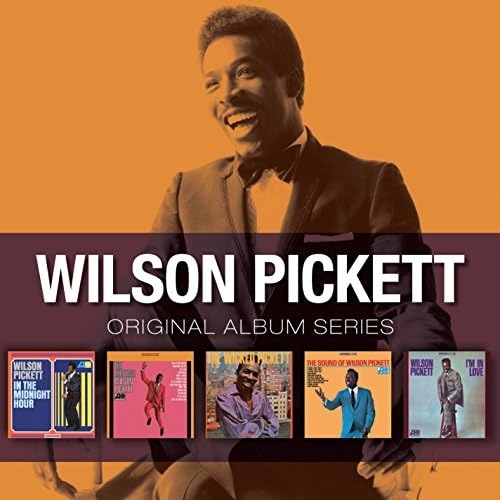

- Pickett c’est pas de la piquette

(Part One)

Si tu veux tout savoir de la jeunesse de Wilson Pickett en Alabama, alors il faut lire le petit book que lui consacre sa frangine Louella, Don’t Let The Green Grass Fool You. Bon, c’est écrit avec les moyens du bord et un peu avec les pieds, mais l’ouvrage a le mérite de parler extrêmement vrai, et dans le cas de Wicked Pickett, c’est essentiel. Car Wicked Pickett n’est pas seulement l’immense Soul Brother que l’on sait, the black panther dont on s’arrachait les beaux cartonnés US sur Atlantic, c’est aussi un Docteur Jekyll/Mister Hyde qui, une fois bourré d’alcool et de coke, avait la sale manie de frapper tous ceux qui l’entouraient. Pif paf pouf !

Mais avant le stardom et les belles baraques sur la côte Est, il y a l’Alabama, un coin qu’il a passé son enfance à haïr - I was picking three or four hundred pounds of cotton a day. We’d work hard, from sunup to sundown, six to six. I’m so glad that I was able to get away from there - Il grandit à Prattville, au nord de Montgomery. C’est une famille de 11 enfants, et sa mère s’appelle Lena.

Quand il ne bosse pas sur le cotton patch - which he hated with a passion - le p’tit Pickett adore chasser et pêcher. Il se taille une gaule pour pêcher, et il chasse le lapin à la fronde. Il ramène des tas de lapins et les épluche. Le p’tit Pickett surnomme sa frangine Louella ‘Coot’. Coot rappelle qu’on paye les fils d’esclaves 3 dollars pour 100 livres de coton, c’est à peine mieux que de bosser à l’œil. Les blancs, qui étaient passés maître dans l’art de l’exploitation de l’homme noir par l’homme blanc, obtenaient des nègres un rendement meilleur qu’au temps de l’esclavage. Et comme le p’tit Pickett voulait être le meilleur en tout dès son plus jeune âge, il se levait à 4 h de mat pour aller cueillir le fucking coton, et quand les autres arrivaient, il avait déjà gagné 6 dollars. Six fucking dollars !

Et bien sûr il ne supporte pas l’école des blancs. On envoyait les p’tits nègres du coin dans une training school - Augusta County Training School - où on leur apprenait les trucs de base : cuisiner, prendre soin de soi et comment bosser pour les blancs. Les p’tits nègres sont baisés d’avance. Mais ça ne marche pas avec le p’tit Pickett. Il a flairé l’arnaque. Pas question d’aller dans cette fucking school. Côté cul, il est extrêmement précoce. Il a très vite une fiancée, Clara Kate, mais il lui cogne la gueule. Pif paf pouf ! - He was crazy about Clara Kate. She was his first girlfriend. But he would beat her up. He was mean with Clara Kate - Son père s’est barré à Detroit «pour préparer une vie meilleure à la famille», et comme le p’tit Pickett veut échapper au coton et à la fucking school des blancs d’Alabama, il n’a plus qu’une idée en tête : partir pour Detroit et rejoindre son père. Alors il engage de bras de fer avec sa mère en refusant d’aller à l’école. Elle lui dit que s’il refuse d’aller à l’école, alors, il doit quitter la maison et le p’tit Pickett lui répond : «Well Mama, I’ll see your later.» Et pouf, il se barre. Ça se passe en 1955. Il a 15 ans.

Il a une relation très dure avec sa mère. Elle n’a pas réussi à le dresser, même en lui cognant dessus. À Detroit, son père s’est bien sûr remaqué avec une autre femme, Helen. Le p’tit Pickett arrive à Detroit au bon moment, en plein boom du doo-wop. Il va chanter dans les églises et rencontrer Aretha et son père le Révérend Franklin. Puis Willie Schoffield le découvre et lui propose de venir auditionner pour les Falcons qui cherchent quelqu’un pour remplacer Joe Stubbs, le lead singer. Willie Schoffield est la voix de basse dans les Falcons qui viennent de décrocher un hit avec «You’re So Fine». Dans le groupe, il y aussi Eddie Floyd et Sir Mack Rice, originaire de Clarksdale (lui aussi voix de basse). Mack Rice va devenir légendaire, en composant des tas de hits, notamment le «Respect Yourself» des Staple Singers et «Mustang Sally» pour Wicked Pickett.

Pickett se pointe à l’audition et chante «The Sky Is Crying». Alors Mack Rice dit à Schoffield : «Hey man that’s it. That’s the cat. Whoever the guy is, that’s the right guy there.» Et pouf, Wicked Pickett devient le lead singer des Falcons. Mack Rice continuera de bien s’entendre avec Wicked Pickett - Every time I ran across Pickett, we had a good time. He was kinda hard to get along with, so they say, but I never had a problem with him in my life.

Wicked Pickett reste à Detroit jusqu’en 1963. Son père ne parvient pas non plus à le dresser, alors ça se termine à coups de poing dans la gueule. Pif ! Paf ! Pouf ! Au passage, Wicked Pickett colle son poing dans la gueule d’Helen qui pousse son père à le foutre à la porte - He hit her in the mouth - C’est la signature de Wicked Pickett : l’hit in the mouth. C’est pendant le séjour à Detroit qu’il rencontre Dovie, l’une des femmes de sa vie - I met a lady, she’s real good to me - Mais au bout de 15 ans de pif ! Paf ! Pouf ! dans la gueule, Dovie finira par se faire la cerise.

Le personnage de Wicket Pickett est emblématique d’un phénomène de société : ces fils d’esclaves qui ont grandi dans un climat de violence raciste ne pouvaient pas devenir des humanistes éclairés. Élevés dans un cloaque de haine, de misère, d’injustice et privés d’avenir, ils développaient des pathologies comportementales dont les proches faisaient fatalement les frais. La violence de Wicked Pickett est celle que les blancs lui ont inculqué, il incarne l’avatar d’une violence institutionnelle. Elle existait en Allemagne dans les années 20 et 30 contre les juifs. Elle existait de la même façon en Algérie, en Afrique du Sud, en Palestine. Et partout on retrouve les mêmes : les blancs, les colons blancs, les pires prédateurs, les descendants des culs terreux, ceux qui débarquent chez toi et qui te disent : «Maintenant, c’est chez moi.» Et ça continue encore aujourd’hui. Les colons et le colonialisme sont le pire fléau de l’histoire de l’humanité. Colonialisme/Capitalisme/Catholicisme : trilogie de la mort. Wicked Pickett est l’un des fruits les plus sophistiqués de cette violence institutionnelle. Quand tu réfléchis bien à tout ça, tu t’en étrangles de rage.

Quand Wicked Pickett voit qu’il stagne à Detroit, il dit à Dovie : «We are going to move.» Et pouf, ils partent à New York - I can do better in New York - Ils s’installent dans un deux pièces à Hollis, Long Island. Tout se passe bien jusqu’au moment où la coke arrive. Dovie dit qu’il va tourner sur un budget de 3 000 $ par semaine.

( Maison de Pickett à Ashburn, circa 1988)

Wicked Pickett est jaloux comme un tigre et il commence à devenir violent. Pif ! Paf ! Pouf ! Puis le couple s’installe dans une belle baraque à Englewood Cliffs, New Jersey : 5 chambres, 5 salles de bain, et des plafonds très hauts. Dovie subit le même sort que Ronnie Spector : pas question d’aller traîner dehors. Elle dit à Wicked Pickett qu’elle veut travailler, alors il lui fait installer un bureau au rez-de-chaussée, avec un téléphone rouge, et lui dit de répondre quand ça sonne. Elle passe ses journées dans le «bureau» en attendant que ça sonne. Personne ne doit adresser la parole à Dovie s’il n’est pas là. Mais ça ne l’empêche pas de courir les jupons. Wicked Pickett est comme il est. On ne le changera pas. Et puis Dovie finira par en avoir marre de prendre des coups, Pif ! Paf ! Pouf ! même si Wicked Pickett s’excuse. Elle sait qu’elle doit sauver sa peau et quitter ce dingue de Soul Brother détraqué.

(Wilson Pickett et Hendrix)

Coot évoque brièvement la mafia, mais n’ose pas trop s’aventurer sur ce terrain. Elle rapporte cependant une anecdote hilarante. Dovie et Wicked Pickett se retrouvent un soir dans un club qui a pour étrange particularité d’être situé dans un cimetière. Le club appartient à la mafia - Oh if anything should happen, they don’t have far to go - Wicked Pickett est aussi allé chanter à Las Vegas, dans un club appartenant à la mafia. Mais Coot en reste là. Elle n’a pas les infos. On ira voir ailleurs.

Comme il ne veut plus que sa mère vive en Alabama, Wicked Pickett lui achète une baraque à Louisville, Kentucky. Devenu star et riche, Wicked Pickett claque son blé en voitures et en bijoux. Il claque aussi du blé au jeu. C’est Jerry Wexler qui a fait de lui une star. C’était pourtant mal barré, car Wicked Pickett avait enregistré une démo d’«If You Need Me». Wexler la refila à Solomon Burke qui l’enregistra pour en faire un hit. Quand Wicked Pickett est tombé sur le pot aux roses, il s’est mis à chialer comme un gamin. Mais Wexler va lancer sa carrière et l’envoyer enregistrer dans le Sud, chez Stax à Memphis. Coot n’a pas trop les infos, mais les gens de Stax n’aimaient pas Wicked Pickett. Ils sentaient que c’était un sale mec. C’est là qu’il enregistre «In The Midnight Hour». Wicked Pickett dit qu’il a tout composé et qu’on lui a imposé de partager les crédits avec Steve Cropper et Eddie Floyd. Mais il y a d’autres témoignages qui disent le contraire. Wexler envoie ensuite Wicked Pickett chez Rick Hall à Muscle Shoals, Alabama. Et quand il débarque à l’aéroport et qu’il voit arriver un blanc dans une old beat-up Chrysler car, Wicked Pickett pâlit. Il se demande dans quelle embrouille Wexler l’a fourré. En plus, il y a des champs de coton tout autour. Un vrai cauchemar. Mais Wicked Pickett retournera deux fois à Muscle Shoals. Puis il ira enregistrer chez American à Memphis, avec Tom Dowd et Tommy Cogbill. C’est là qu’il devient pote avec Bobby Womack, qui va rester l’un de ses collaborateurs et qui va lui composer des hits.

Coot relate aussi la tension qui existait entre Wicked Pickett et James Brown. Un soir ils sont tous les deux à l’affiche de l’Apollo, à Harlem. Wicked Pickett screame énormément sur scène et James Brown qui passe après lui n’aime pas ça. Alors il envoie Bobby Byrd trouver Wicked Pickett dans sa loge pour lui ordonner de pas screamer - Because there was only one screamer on the show - James Brown, bien sûr. Arrive le deuxième show de la soirée et Wicked Pickett s’est mis à screamer deux fois plus. Personne ne lui rabaissera son caquet, pas même James Brown. Plus tard, ils vont devenir de bons amis et même des voisins à Long Island. Mack Rice : «The only person who gave James Brown hell was Pickett.» Ils ont tous les deux le même mode de fonctionnement avec les musiciens : deux vrais tyrans - Everybody feared him. Nobody questioned him - Wicked Pickett fait régner la terreur en tournée. Une fausse note ? Un coup de guitare en pleine gueule. Autre chose : comme il n’a pas été à l’école, Wicked Pickett ne sait quasiment pas lire ni écrire. La seule chose qu’il sache faire, c’est compter son blé. Il conserve son cash dans une mallette et la trimballe avec lui sur scène.

Pas trop d’infos non plus sur Buddy Miles qui fit partie des Midnight Movers, le backing band de Wicked Pickett, avant que Bloomy ne vienne le lui barboter pour monter Electric Flag. Le saxophoniste Jack Philpott jouera ensuite pour les Isley Brothers, puis Sam & Dave et Joe Simon. Et puis après Atlantic, Wicked Pickett signe chez RCA en 1974, mais il n’aura plus d’hits. C’est le commencement du déclin, jusqu’à son dernier album, It’s Harder Now, paru en 1999. On reviendra dessus dans un Part Two.

Veda and Wilson

Coot consacre la deuxième partie de son p’tit book à la famille. Comme Wicked Pickett plaisait aux femmes, il collectionnait les conquêtes - They loved the bow-legged intense panther of a black man with a sexy smile and swagger - Il a reconnu six gosses en tout : Lynderrick et Veda d’un premier mariage à Detroit, Michael d’une femme blanche et que Dovie a élevé, puis Soumaya, Saphan et Bernard. Alors Coot rentre dans le détail de la progéniture et c’est pas jojo, car Wicked Pickett en roue certains de coups. Pif ! Paf ! Pouf ! Roué de coups quand il était petit, Wicked Pickett reproduit le modèle. Pif ! Paf ! Pouf ! Michael est métis et c’est lui qui prend le plus de coups, avec Dovie. Puis Wicked Pickett branche son fils sur la coke. Soumaya revoit son père «heavily on drugs». Elle assiste à une shoote entre sa mère et Wicked Pickett qui la frappe à coups d’aspirateur, Pif ! Paf ! Pouf !, alors Soumaya frappe son père derrière le crâne ! Furieux, Pickett ramasse un pied de lampe en marbre et lui en colle un coup en pleine gueule. Ce n’est que ça. Pif ! Paf ! Pouf ! Wicked Pickett est tellement défoncé qu’il passe son temps à hurler et à cogner. Alors tout le monde se barre : Karine et Soumaya, Jean Cusseaux, Dovie. La dernière compagne de Wicked Pickett s’appelle Gail. Mais il est devenu un mec assez seul et assez triste. En 1994, il roule bourré et écrase un vieux de 86 ans. Il fait un an de ballon. Michael : «He was never clean. I’m sure he got high the day he died.» Et puis t’as la maladie, l’hosto et l’héritage, qui chez les blacks est toujours un épisode très compliqué. Surtout quand il y a du blé et de l’immobilier. On fait venir un notaire à l’hosto. Gail veut bien être exécutrice testamentaire à condition de recevoir 35 % du pactole. Wicked Pickett dit non. Il ramène le chiffre à 10 %. Gail lui dit qu’il peut se les carrer dans l’ass ses 10 %, elle n’a pas besoin de ça pour vivre. Alors Wicked Pickett remonte à 15 %. Elle accepte. Le frère Max est l’autre co-exécuteur testamentaire. Don Covay et Bo Diddley assistent aux funérailles. La vie est courte, ne l’oublions pas.

On reviendra sur les albums. C’est plus intéressant que cette vie de patachon.

Signé : Cazengler, Wilson Piqué (de la ruche)

Louella Pickett-New. Don’t Let The Green Grass Fool You. Fulton Books 2015

Inside the goldmine

- Les Du-Tones, ça détonne

Il avait le malheur de s’appeler Duton. Alors vous pensez bien qu’à l’école, ça y allait ! Dans le Duton, tout est bon ! Et hop, à la récré, tout le monde ou presque lui mettait la main au cul. «Dans le Duton, tout est bon !» Le pauvre Duton en pleurait de chagrin. Les plus grands étaient plus vicieux. Ils approchaient de Duton, lui passaient le bras sur l’épaule pour le rassurer et la vanne ne tardait pas : «Du... ton... Du... ton... Dubonnet !» Et ça éclatait de rire, wouarf waouarf wouarf ! On a souvent souligné la cruauté des gosses dans les cours de récré, mais avec Duton, ça battait tous les records. Les grands voulaient pousser le bouchon un peu loin et faire coller Duton avec sa réalité, enfin leur réalité. Ils commencèrent à chercher dans le dictionnaire à quoi ressemblait un vrai thon. Ils furent déçus de voir qu’un thon ne ressemblait à rien d’autre qu’une grosse poissecaille. Ils allèrent à la bibliothèque municipale et demandèrent à la mère Pichegru si elle avait un livre sur «les grosses poissecailles comme les thons». Elle leur dénicha une belle encyclopédie de la pêche en mer des Caraïbes et les grands flashèrent sur une photo d’Hemingway avec un espadon de 2 m suspendu par la queue à côté de lui. Ils demandèrent à la mère Pichegru si le ‘nespadon’ était comme un thon, et la mère Pichegru qui n’y connaissait rien répondit que c’était le cousin germain du thon. Alors les grands exultèrent. Ils mirent leur projet à exécution. La semaine suivante, on fit tous une curieuse découverte en arrivant le matin à l’école : accroché à l’anneau de voûte du porche d’entrée pendouillait Duton, plus mort que vif. On l’avait ligoté serré, enveloppé de papier alu sur lequel on avait dessiné au feutre de grossières écailles. Avec du ruban adhésif d’emballage, on l’avait bâillonné et fixé sur le sommet du crâne une épée en plastique. Comme le ‘nespadon’ d’Hemingway, Duton était accroché en l’air par les pieds. Dans le Duton, tout est bon.

Les grands auraient eu plus de problèmes avec les Du-Tones qui ne se seraient pas laissés faire comme Duton. On ne sait pas ce qu’est devenu le pauvre Duton, par contre, on sait très bien ce que sont devenus les fantastiques Du-Tones.

Le plus drôle, quand tu regardes les pochettes des Five Du-Tones, c’est qu’ils sont six. Ils ont démarré dans un high-school de St. Louis et le lead s’appelle Andrew Butler.

Dans ses liners, Clive Richardson rappelle que 1963 était the year of the bird : un vent de bird craze balayait l’Amérique : The Dells avec «The (Bossa Nova) Bird», Dee Dee Sharp avec «Do The Bird», les Rivingtons avec «The Bird Is The World» et bien sûr les Du-Tones avec «Shake A Tail Feather», un hit signé Mac Rice et du prophète Isaac. Richardson rappelle aussi qu’ado il était fan de «roaring, gritty lead voice, fast tempo and thudding beat», et il est hooked par le single Stateside des Du-Tones qu’il parvient à se payer, en 1963 ! Des fois, ça vaut le coup de lire les liners, car bien sûr, les mecs qui les rédigent sont essentiellement des fans de la première heure. Richardson explique comment il est tombé sous le charme du «roaring baritone lead vocal» d’Andrew Butler. Il décrit tous les délices de ce hit intemporel - I’ve heard about the fellow/ You been dancin’ with/ All over the neighborhood - alors les quatre autres Du-Tones font «twist it/ Shake it/ Shake it baby/ Bent over/ Let me see you shake a tail feather !». Richardson parle ici de «wildest elements of rock’n’roll, R&B and gospel influences into a seminal Soul smash». Le hit sera bien sûr repris par les Purify, Ike & Tina Turner et Ray Charles dans The Blues Brothers. Les Du-Tones comprennent rapidement qu’ils sont coincés à St. Louis, alors ils prennent la décision d’aller tenter leur chance à Chicago. Et bien sûr, Richardson fait référence à l’excellent book de Robert Pruter, Chicago Soul. Ils commencent par croiser des gens comme Andre Williams et finissent par rencontrer George & Ernie Leaner du label One-Derful. Un label d’une relative importance, car on y retrouve les noms d’Alvin Cash, de McKinley Mitchell, d’Harold Burrage et d’Otis Clay. Richardson cite aussi les noms de Willie Parker, de Beverly Shaffer, de Josephine Taylor & The Sharpees (hello Jean-Yves), «only known within hardcore specialists circles to this day».

Richardson entre ensuite dans le délire des tournées. Leur manager Louis Tate leur paye un bus et les envoie tourner dans les états du Sud en compagnie des Du-ettes (elles aussi sur One-Derful, et dont l’«Every Beat Of My Heart» est un autre seminal Soul smash), et Johnny Sayles. Ils terminent cette tournée à l’Apollo d’Harlem.

Dernière précision richardsonienne : les Five Du-Tones furent étiquetés «novelty dance», comme les Contours, les Isley Brothers, les Vibrations et les Rivingtons. Mais foin des étiquettes, Richardson cœur de lion donne son dernier conseil : mets ce disk dans ton player, bent over and let me see you Shake a Tail Feather !

Pour entrer dans leur monde magique, tu as deux compiles, aussi belles l’une que l’autre. Tiens, on va commencer par jeter un œil sur la compile italienne Ring Of Stars. Pas de titre, juste The Five Du-Tones. Ils attaquent avec le «Shake A Tail Feather» qui est aussi le morceau titre de la deuxième compile, ils y vont au ah-ah, ça monte au shake/shake it baby et ça donne du wild Du-Tones, du wild incontrôlable. Le coup de génie de la compile s’appelle «Woobine Twine», amené au chant d’ange de miséricorde. C’est à tomber de ta chaise, ils montent l’heavy groove au chat perché de doo-wop infectieux. Ils figurent parmi les meilleurs représentants du Black Power, comme le montrent «We Want More» et «Come Back Baby», ils balancent un doo-wop gonflé de gospel Soul - We really got to love it - les voix sont délicates, comme des pattes de gazelles, par contre «Come Back Baby» flirte avec le wild r’n’b, les Du-Tones y vont franco de port. Ils bouffent le r’n’b tout cru. Ils sont extraordinaires. Leur «Get It» sent bon les semelles de crêpe au coin du juke et le c’mon baby, «The Flea» est axé dans l’axe, et ils montent le doo-wop de «Mountain Of Love» au somment de l’Ararat. Ils produisent les plus belles harmonies vocales qu’on ait vues depuis le temps des Drifters. Encore deux petites bombes avec «The Cool Bird» et «Outside The Record Hop», ils te défoncent la rondelle des annales avec un bassmatic taureau fou. Ces six Du-Tones ont une sacrée grandeur d’âme. Ils démolissent encore tout avec «The Ghouster», c’mon baby, it’s Ghouster time ! Cette belle épopée s’achève avec un «Chicken Astronaut» amené au wanna go to the moon.

La compile de Richardson s’appelle Shake A Tail Feather - The Complete One-Derful Recordings. On y retrouve tout le saint-frusquin de la compile d’avant, le raw & primitive «Shake A Tail Feather», cet énorme r’n’b chauffé à blanc qu’est «The Flea», l’infâme «Come Back Baby» troué du cul, le wild punk r’n’b de «The Gouster» qui a perdu l’H au passage, le groove de jazz de «Nobody But You», les excellents «Cool Bird» et «Chicken Astronaut», et Richardson rajoute un «Sweet Lips» qui n’est pas sur le Ring Of Star, un fantastique heavy r’n’b qui tombe du ciel, même magie que Motown. Puis revoilà le vaillant «Woodbine Twine», têtu comme une bourrique et ce coup de génie complètement imparable qu’est «Outisde The Record Hop», les Du-Tones te labourent le champ en profondeur, avec des chœurs de folles. Et puis avec «Divorce Court», ils font les Coasters on speed. Ce qui fait deux compiles pour le prix d’une.

Signé : Cazengeler, qui Du-conne

The Five Du-Tones. The Five Du-Tones. Ring Of Stars 1996

The Five Du-Tones. Shake A Tail Feather - The Complete One-Derful Recordings. Shout Records 2006

*

Je n’y avais prêté que peu d’attention. Nous étions quelques jours avant Noël, ce joli petit mot calligraphié ne pouvait être qu’une sympathique manière de nous fêter de joyeuses fêtes, voire avec un peu d’avance une bonne année, je n’avais lu que la première phrase, remerciements à tous les fans qui bla-bla-bla…pas la peine de continuer j’aurais pu écrire la suite, certes avec moins d’aisance parce que l’anglais j’aime bien mais ces gens-là ont de ces manières de s’exprimer parfois étonnantes, et puis la maison était pleine d’enfants… bref je suis passé à autre chose. C’est hier soir que j’y suis retourné, tout compte fait ces derniers mois j’avais été moins assidu, j’avais même laissé un évènement important, tant pis pour moi, mais à voir cette photo de Paige Anderson toute seule, je me suis douté de quelque chose, non ce n’était pas un mot anodin dicté par l’actualité, juste l’annonce d’une époque révolue…

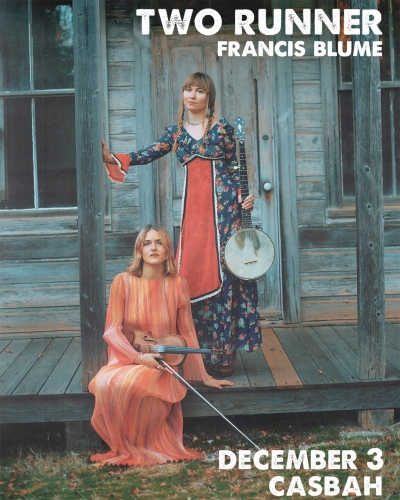

TWO RUNNER

Two Runner se sépare. Two Runner continue. Mais autant reprendre l’histoire le début. Enfin pas tout-à-fait, depuis notre livraison 512 du 25 / 01 / 2021. Depuis un moment plus de nouvelle sur Paige Anderson. Disparue corps et bien. Me vint alors l’idée de retracer sa’’carrière’’, une famille typique américaine, version bluegrass, le père la mère, la grande sœur les deux puinées et un petit garçon, au début le marmot était sur scène avec le reste de la smala, ne jouait de rien, trop jeune pour tenir un instrument, les enfants ont grandi, les parents se sont peu à peu esquivés laissant les jeunes pousses jouer seuls. La personnalité de Paige s’est affirmée au cours des années… En 2014 les enfants ont sorti chez Folkway un album, Fox in June sous le

nom de Paige Anderson and The Fearless Kin, la fratrie s’est peu à peu disloquée, plus de nouvelle. J’en étais là à la fin de ma chronique, je retourne sur You Tube pour vérifier l’orthographe d’un titre et plouf, ceci est le bruit de ce qu’André Breton qualifia de hasard objectif, je tombe une vidéo de Two Runner, dès la première image moi qui ne suis guère physionomiste, l’est vrai qu’il y a aussi sa voix et son banjo, je reconnais Paige Anderson. Un cri de colère et de renaissance. Elle a tourné la Paige…

Two Runner est un duo formé de Paige Anderson (guitare, banjo, chant) et d’Emilie Rose et son fiddle démoniaquement rawmantique. Parti de rien, de concert en concert, puis de festival en festival, elles se font connaître, les anciens fans des années d’enfance de Paige sont vite rejoints par de nouveau, KR’TNT les suivra de loin guettant les nouvelles vidéos et leur premier disque…

Durant le dernier mois d’octobre je ne jette qu’un coup d’œil hâtif sur leur FB. Funeste négligence. En novembre elles sont en Europe. En première partie d’Alela Diane, habituée des salles européennes, qu’elles rejoignent sur scène en tant qu’accompagnatrices. Le 10 novembre à Paris !

(Photos de JeanMichel Iacono)

Elles rentrent au plus vite pour assurer courant décembre quelques dates. Le dernier concert aura lieu dans la salle locale de Grass Valley où elles habitent, le 19 décembre 2025. Leur séparation a été annoncée le 15.

Mais Two Runner continue sa route. Paige accompagnée par un groupe. Un disque est en préparation.

La roue tourne, la vie continue, nous serons au rendez-vous.

Damie Chad.

*

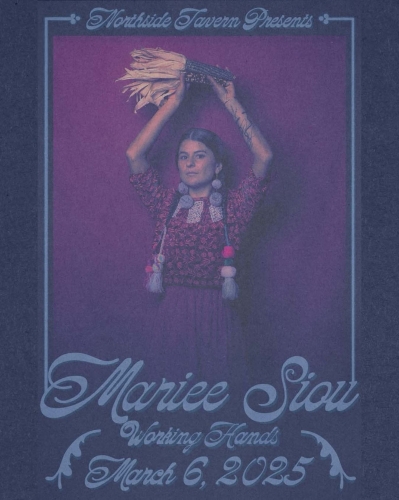

Grande est mon ignorance, jusqu’à ce que je lise son nom j’ignorais jusqu’à l’existence d’Alela Diane. J’avais donc l’idée de me renseigner et de chroniquer un de ses albums. Voire plus si affinité. Sans doute le ferais-je plus tard. Goethe nous a prévenus les affinités sont électives. Or lisant sa maigre fiche wikipedia, deux mots français me sautent aux yeux, Alela Diane a été accompagnée sur scène par la chanteuse Mariee Sioux. Encore une fois je ne connaissais pas, mais le mot sioux a déboulé avec la force de ces hommes rouges qui ont annihilé Custer et son régiment. Bref quelqu’un qui s’appelle Sioux mérite d’instinct mon respect.

Immediao je pars sur le sentier de la guerre. Donc je cherche et je trouve. Une incongruité orthographique, parfois elle s’appelle Mariee Sioux et parfois Mariee Siou. L’existence disparitionnelle de ce ‘’x’’ me paraît aussi complexe que l’inconnue (introuvable) des équations. Je recherche, je retrouve : Marie et Sioux sont ses deux prénoms. Or ayant effectué quelques recherches sur le nom de son peuple dont elle est partie originaire Mariee apprend que ce nom n’est pas celui de son peuple. Il provient du français. Nos ancêtres ont simplifié en le réduisant à une seule syllabe le mot ‘’sioux’’ : Nadoweissew, désormais moins fatigant à prononcer. Pourquoi ont-ils choisi ce mot ? Parce que Nadoweissew signifie ‘’petit serpent’’ Comme ces tribus n’étaient pas particulièrement enjouées de voir leurs territoires envahis, nos trappeurs nationaux ont trouvé adéquat de les nommer ‘’les serpents’’, animal perfide par excellence, même quand ils sont petits, vous en conviendrez. Bref Mariee a supprimé ce X final qu’elle a considéré comme une marque d’insulte. Nous l’appellerons désormais : Mariie Siu.

Nous écouterons son troisième album sur lequel nous retrouvons certains morceaux enregistrés sur ses deux premiers opus réalisés à la do it yourself, avec moins de moyens.

FACES ON THE ROCKS

MARIEE SIOUX

(Grass Roots Records Co / 2007)

La couve réserve une première surprise. Deux intervenants : Maria Pugnatti : peinture / Jeremiah Conte : insertions dessin. La face 1 du CD proprement dite ne représente qu’une partie de l’œuvre, il est nécessaire d’en regarder l’intégralité pour mieux en apprécier la force. Que représente-telle ? Un paysage fantomatique peuplé de fantômes. Ceux des indiens d’autrefois. Les arbres présentent d’étranges formes torturées, l’herbe de la prairie est décolorée, les silhouettes des animaux et de la tribu ne sont plus que des ombres blanches. Notons que pour beaucoup de peuples la mort n’est pas symbolisée par la couleur noire mais par le blanc. Le tableau se lit toutefois comme la représentation d’une époque d’innocence et d’harmonie révolue à jamais. Mais il y a cet arbre posé tel un totem bénéfique au centre, déjà pourvu d’un poids de réalité bien plus dense que le rideau de tous les autres, leur alignement semble vouloir dresser une ultime barrière dérisoire, mais l’arbre tutélaire en ses racines abrite et maintient la mémoire du peuple natif, la transmission, les signes imprescriptibles des mains rouges de sang et blanches de mort, elles n’annoncent peut-être pas le retour, mais la présence indélébile de ce qui persiste, dans les veines vivantes des survivants, dans les frondaisons bruissantes du dire de la poésie. Dans le coin à gauche la figure de Mariee Siou, elle n’est pas là pour se faire voir, mais en tant que gardienne des dires sacrés destinés à assurer la survie de ceux qui ont disparu et qui resteront, tant que le flot des paroles inspirées ne sera jamais interrompu.

Le titre de l’album veut-il nous signifier que l’homme rouge est encore présent, que son sang innerve jusqu’aux rochers du paysage américain, ou comme pour nous, génération de rockers subversifs, qui pensons à la couverture de In Rock de Deep Purple, adresse-t-il un pied de nez à la célèbre sculpture géante des quatre présidents sur le Mount Rushmore.

Maggie McKay : accordéon / Luke Janela : violoncelle / Jonathan Hiscke : basse / Gary Sobonya : mandoline / Gentle Thunder : bufallo drum, flûte indienne, cymbale, bâton de pluie, tambour basse / Mariee Siou : lyrics, guitare, chant.

Wizzard Flurry home : une belle mélodie, une belle voix, une douce ballade toute douce et en même temps virevoltante, des flocons de neige que l’on invite à rentrer danser dans la maison, elle chante si bien que parfois c’est comme si elle racontait une histoire, on imagine qu’elle parle, l’on pense à une enfant couchée auprès de sa mère dans un lit douillet, cette flûte qui vrille si peu, cette voix si pure, et brutalement tout change, qui parle, la neige ou la chanteuse, l’on ne sait plus, tout a changé, est-ce une espèce de prière pour que cet instant de grâce dure toujours, l’on pense au Lac de Lamartine, l’on n’en n’est pas si loin, d’ailleurs il apparaît, ne serait-ce pas une espèce de méditation non pas pour que le présent dure éternellement mais pour que la grâce se transforme en glace et fige pour toujours la danse des danseurs qui dansèrent autrefois auprès du lac, la voix se tait, un instant magique qui a aboli le temps et fusionné les temporalités. Nous voici transportés sur l’autre rive du lac. Burried in teeth : vous avez la flûte, vous avez la guitare, vous avez Gentle Thunder qui tapote gentiment, puis Mariee Siou qui chante si bellement, un souvenir d’enfance, que tous connaissent, en France ce sera la première gorgée de café au lait qui passe sous les dents, des souvenirs s’éveillent en doux, Mariee vous entraine en de doux rêves oubliés, vous ne prêtez pas attention aux paroles, vous êtes si bien en vous-même, vous avez raison, car c’est une terrible chanson que nous conte Siou, celle de la vie intimement mêlée à la mort, car tout ce que vous dévorez n’est que de la mort, la chair des animaux, les baies des buissons, depuis des siècles les loups de la mort fantomatiques hantent les prairies, et nous-mêmes connaîtrons le même sort, nous serons dévorés à notre tour, nous serons comme tout ce qui a été vivant, nous aurons ce regard venu du plus profond, englouti au fond du monde, qui alimente nos yeux et qui peut-être est déjà en train de nous dévorer. Une véritable réflexion poétique sur la nature qui n’est pas considérée comme une bonne mère protectrice, un doux paysage fleuri, une naïve vision écologique, mais comme un effroyable processus destructif dont nous sommes autant les victimes que les acteurs. Nous sommes très loin de la vision idyllique des peuples indiens chère aux années soixante-dix, pas besoin de retour, le wild est déjà là, plus sauvage que nous le

pensons, nous mangeons les morts et les morts nous mangent. Friendboats : avis aux lecteurs français ce morceau n’a rien à voir avec Les copains d’abord de Brassens. Idem pour ceux qui se croiraient partis pour une joyeuse excursion en bateau avec des amis. Ils sont déjà partis. Comment la voix de Mariee peut-elle atteindre une telle douceur, une telle pureté, comment peut-elle chantonner si légèrement, les barques funèbres dodelinent gentiment sur cette guitare obsédante qui les entraîne vers l’autre rive, beaucoup plus rapidement qu’il n’y paraît, il est question d’eau de mort et de feu destructif et libérateur, est-ce pour s’unir avec le peuple des amis disparus ou se retrouver broyé dans le renouvellement, le recyclage de la nature. Le morceau précédent répond à cette question. Wild eyes : un long morceau de plus de neuf minutes, une épopée sans héros, la vie simple de tous les jours, Papa et Maman, les remembrances de l’enfance, les doux trémolos de la flûte qui prend la parole pour raconter ce que l’émotion empêche de dire… Pas de nostalgie, il y a ces yeux sauvages, ceux des êtres chairs et chers, ceux de Mariie au regard de poëte qui voient plus loin que nous, qui possédons pourtant les mêmes yeux sauvages, la fin du poème est aussi forte que les vers les plus hallucinés de Victor Hugo dans Les Contemplations. Les yeux sauvages sont ceux qui regardent la mort. Et le feu destructeur qui nous ronge et nous consume. A tout instant. Le plus terrible dans cette ballade qui court sans fin, c’est que vous n’y trouverez aucun grain de nostalgie. Bravitzlana Rubakalva : Mariee Siou n’est plus une voyante, elle a sorti sa plus mignonnette voix de petite fille, pour nous conter un véritable conte de fées. Attention, elle s’arrête pour mieux reprendre pas tout à fait de la même manière, une espèce d’imploration, car il n’y a pas de fées dans ce conte, d’ailleurs ce n’est pas un conte, un rêve, le rêve d’un pays de bonheur, de sérénité, il ressemble tant aux villages de toile perdus des nations indiennes, avant l’arrivée des blancs, avec l’immortalité en plus, mais sans doute notre interprétation fait-elle fausse piste, ce pays perdu ne ressemble-t-il pas à un village éternel sur l’autre rive de la mort, dans la vie rien n’est simple, car si la mort existe c’est parce qu’elle est déjà en nous, d’où cette soudaine supplication que nous pourrions la chasser de nos veines, de nos territoires charnels d’êtres vivants, ainsi, sans doute serions-nous immortels. Two

tongues : ce morceau est comme la suite du précédent ; une guitare grave et une flûte branlante, la voix de Mariee envahie d’une fragilité extrême, parfois le passé revient plus fort que d’habitude, les fantômes des bisons semblent vouloir forcer les portes du réel, les gens à la langue bifide sont venus et ont tué les enfants, au temps des arrières-arrières-arrières grands-parents, la voix de Mariie se charge de tremblements et de colère, elle entre en communion avec son peuple, il est là tout près, dans les herbes, les visages transparaissent dans les rochers, il suffit de sauver une mère et un enfant, les couvrir d’une couverture filée avec les cheveux des morts, la voix de Mariie s’anime, elle devient tempête, à l’impossible chacun est tenu, elle est la bougie qui brille dans l’orbite d’un bison, l’ourse qui veille ses oursons morts. Le texte est d’une magnificence absolue. Bundles : ce morceau est de pure poésie, une avalanche, une tornade, un souffle d’une beauté imparable, des mots simples pour dire, pour essayer de mettre à jour l’étroite différence, cet interstice clos qui sépare et unit la vie et la mort, cette fine brisure dans la chair qu’il suffirait d’ouvrir pour que la mort s’enfuie, pour que tout ce qui est mort renaisse, une prophétie teintée de folie et de profonde sagesse, un tourbillon qui nous emmène au plus près des mystères de la seule frontière qui nous sépare de nous-même. Un Bob Dylan n’a jamais atteint à une telle incandescence. Le texte culmine en une dimension rarement frôlée par les plus grands, je pense à certains poèmes de Keats. Flowers and blood : le dernier morceau psalmodié selon un mode davantage vital, elle a une de ces façons d’appuyer sur le pronom ‘’I’’ qui commence ses phrases, moment d’exultation et de joie, tous les possibles sont ouverts, elle a trouvé ‘’ son jumeau’’, ouverture d’un nouveau cycle, comme par hasard revient le thème de la manducation du premier morceau, vous avez les fleurs, nouvelles certes, qui embaument un des moments du présent, mais vous avez aussi, l’autre jumeau, le sang qui sourd dans les veines de la chair et du monde. Et de la mort. Le jumeau fantôme de soi-même.

Je croyais avoir trouvé un album et une chanteuse.

Je suis trompé, j’ai découvert un poëte à part entière et un chef- d’œuvre.

Damie Chad.

*

REFLEXIONS SUR LE META-METAL (1)

1 / Introduction

A l’origine le metal est une surenchère sonore, cinétique, visuelle. Plus vite, plus fort et côté scène davantage tape l’œil. Les petites historiettes humaines, amours, vengeances, serial killers ont commencé très vite à faire piètre figure devant les boursouflures sonores. L’apocalypse phonique a exigé des personnages un peu plus redoutables, ont été enrôlés toute une armée de démons, bientôt emmenés par Satan lui-même, et comme l’on ne doit pas mégoter sur le casting quelques anges ont été recyclés dans les scénarios, pour finir Dieu en personne a été embauché. N’est-il pas l’ennemi personnel du Diable, de surcroît premier responsable de notre triste vie.

Cela n’a pas suffi. Les Dieux de l’Olympe et ceux des légendes nordiques – Wagner n’est-il pas le premier metalleux du monde – ont été convoqués, passons sur les héros tout heureux d’effectuer quelques exploits supplémentaires. Difficile de faire mieux : non, il reste encore quelques puissances élémentales, terre-eau-air-feu. Des concepts difficiles à manier. La solution la plus facile souvent adoptée a été de les représenter par leurs divinités effigiques : exemple : Zeus pour la puissance destructive du feu, Poseidon pour la mer maléfique… et vogue la galère, tant que les Dieux sont à leur place, tout est pour le mieux dans le meilleur du monde metal.

Oui, mais il existe aussi un méta-metal, méta au sens aristotélicien du terme, certains groupes ont décidé de traiter non d’un seul des quatre éléments primordiaux, mais de l’ensemble du cycle perpétuel terre-eau-air-feu, que l’on peut résumer par le concept d’ouroboros, davantage connu sous la dénomination nietzschéenne d’Eternel Retour.

Ce faisant le metal entre dans une méditation philosophique et métaphysique évidente. Penson à ces groupes comme Thumos qui n’hésitent pas à aborder des dialogues de Platon… Le lecteur attentif n’aura pas manqué de remarquer notre allusion à Aristote. Or cet empêcheur de penser en rond d’Aristote n’a-t-il pas eu l’outrecuidance d’ajouter, sans le dire expressément, un cinquième élément à la liste des quatre premiers précités. L’Ether ! nous notons qu’il ne se lance pas dans une description très exhaustive de ce nouveau venu se contentant de le qualifier comme un feu encore plus subtil que le feu.

Le problème n’est pas de savoir ce qu’est au juste l’Ether, mais pourquoi Aristote a-t-il éprouvé la nécessité de ce cinquième élément. Peut-être cette question ne vous réveille-t-elle pas la nuit. Elle est pourtant au cœur de la réflexion scientifique contemporaine. Pourquoi pensez-vous qu’Einstein se soit vu obligé de penser la lumière pourvue d’une double nature constituée d’une onde et en même temps comme une succession de petites particules corpusculaires, les photons.

2 / Nécessité aristotélicienne de concept d’Ether

Aristote part du principe que tout est mouvement. Quand vous ne bougez pas, votre corps n’en continue pas moins de vieillir. Or tout mouvement est mis en mouvement par un autre mouvement. Or si tout est mouvement rien n’est mouvement. D’où pour Aristote cette idée d’un premier moteur immobile, dont l’immobilité est la condition sine qua non du mouvement. Raisonnement imparable qui consiste à dire que si mouvement il y a, obligatoirement vous trouverez par le simple fait de son existence mouvementée qu’il a été suscité par une immobilité première.

Une logique infaillible. Or le cycle élémental terre-eau-air-feu de par le fait de son retour éternel est donc un mouvement qui n’a nul besoin d’une immobilité première pour démarrer puisqu’il est éternel. D’où la nécessité de rajouter un cinquième élément qui soit la cause immobile de ce départ. Ce qui conduit au cycle : éther-terre-eau-air-feu. Lorsque le cercle se termine, l’éther succède une nouvelle fois au feu. Donc voici un cycle qui connaît un nouveau départ immobile. Or un cycle éternel qui s’arrête n’est plus éternel… D’où la nécessité d’entrevoir l’Ether comme la condition éternelle du cycle terre-eau-air-feu c’est-à-dire comme un élément éternel constitutif de la facticité du cycle terre-eau-air-feu. En d’autres termes l’Ether est l’élément immobile dans lequel le cycle élémental se soumet à son propre mouvement. Or qu’avons-nous si ce n’est ce que nous dit Einstein. Le cycle aristotélicien est en même temps : mise en mouvement de quatre corpuscules élémentaires terre, eau, air, feu et une espèce d’enveloppe immobile dans lequel les quatre éléments se livrent à une course folle.

Plus simplement : les choses se meuvent dans le vide. Pour Einstein ce vide est parcouru par la lumière. Pour Aristote ce vide est un élément à part entière qu’il nomme éther.

3 / De la notion d’Ether

Avec la lumière qui est en même temps onde et corpuscules Einstein s’est débarrassé de la notion d’Ether qui l’empêchait de trouver un agent unificateur nécessaire à sa théorie. Or pour que les calculs d’Einstein entrent en conformité avec les nouvelles observations et les expériences actuelles de l’infiniment grand et de l’infiniment petit, les physiciens d’aujourd’hui sont obligés de poser l’hypothétique présence d’une matière noire et même d’une énergie noire qui échappent à toute observation. Certains y voient le cinquième élément aristotélicien : l’Ether.

Les réflexions sur l’Ether ont suscité au cours des siècles de nombreuses théories. L’Ether ne serait-il pas une antique et maladroite dénomination de ce que Newton a nommé la gravité. L’étude de la gravité est au départ de la théorie de la relativité…

Certains considèrent l’Ether comme un fluide ou une onde dont l’existence permettrait de se déplacer au-travers de tout l’univers.

L’Ether considéré ainsi s’est vu renommé Astral. Comme nous sommes nous-mêmes traversés par l’Astral, si nous parvenons à nous brancher à l’Astral nous pourrons voyager dans tout l’univers…

Evidemment certains groupes metal se sont lancés dans l’exploration de l’Astral… Une espèce de cinquième dimension…

En voici un exemple.

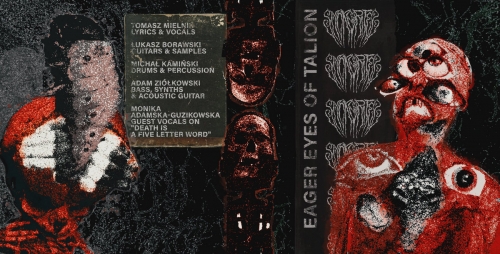

CURSEBOUND

ASTRAL RUINS

(Bandcamp/ Janvier 2026)

Le groupe semble chercher l’anonymat. La seule chose que nous connaissons d’eux : viennent de Vienne. En Autriche. Rien d’autre. Même pas le nom de ses membres. La couve n’est guère parlante. Elle est même difficile à interpréter. Que sont ces traits verticaux qui tombent d’on ne sait où, qui semblent se diriger tout droit vers une présente fantomatique toute blanche, discerne-ton vraiment une espèce d’immense monument juché au-dessus d’une espèce de pic rocheux… si par souci d’une plus grande identification vos yeux s’attardent trop longtemps vous aurez l’impression de découvrir les silhouettes de quelques personnages indistincts, de fortes chances pour que ce ne soit qu’un phénomène facétieux de votre cerveau trop imaginatif.

Cursebound : l’effet d’une chute dans le noir, une batterie qui broie du noir, des guitares qui chantent, et une voix aussi difficile à déchiffrer qu’une inscription hiéroglyphique, ce qui est sûr c’est que vous êtes emporté par ce flot inconnu que rien ne semble pouvoir arrêter, rupture rythmique et accentuation phonique le hachis battérial se transforme en roulements démentiels, l’idée d’une pluie monstrueuse se transforme en cascades moussante lorsqu’elles dégringolent le long d’abruptes déclivités de toitures mansardées… quand le morceau s’arrête vous n’avez rien compris à cette course vagabonde d’une malédiction immémoriale qui tombe drue sur vous. The heavenly kingdom in flames ! : premier constat, ce ne sont pas des morceaux séparés, plutôt une espèce d’oratorio diluvien emportant tout sur son passage, le vocal s’humanise, l’effet de la souffrance, nous avions traversé des nappes d’eau, le titre nous détrompe, nous voici dans un océan de flammes, pourquoi tant de cruauté, nulle part il n’est écrit que le paradis perdu a été détruit par les flammes, où sommes-nous donc… Keys to astral dimensions : grondement de basse comme pluie de cendre s’abattant mollement recouvrant d’un silence mystérieux ce qui déjà n’est plus qu’un souvenir, qu’un fantôme engoncé dans un suaire gris. Nous étions donc ailleurs, quelque part en un royaume appartenant au domaine interdit de la sphère astrale. Mysteries of the Aether : changement d’état, vitesse effroyable, nous nous éloignons à toute vitesse, le vocal vitupère comme si le pilote nous entraînait dans une zone de vaste turbulence, la vitesse n’est pas due à une longue distance, au contraire nous n’allons pas bien loin, tout près, au cœur de la chose astrale en sa dimension essentielle et absolue, est-ce pour cela que les guitares déraillent et que dévalons une pente vertigineuse qui nous mène au noyau de la chose elle-même, batterie turbo, aurions-nous déjà connu une sensation semblable insupportable et ravissante, une espèce d’acmé temporelle qui maintenant nous tient en suspend dans une matière d’une densité extraordinaire. Blood offer : sifflements comme un cimeterre d’archange qui nous lacérerait le cœur, quel est donc le sens de notre sang donné en offrande, serait-ce une étrange transsubstantiation qui nous permettrait d’atteindre l’inatteignable, vocal totalement indistinct comme passant par un voicoder cosmique pour venir ricocher sur notre cœur, tout s’éloigne jusqu’au son qui commence à devenir humain puisqu’il permet à nos pensées d’accéder à une célérité insensée, nous ne comprenons rien mais nous savons tout, nous sommes notre propre mystère puisque notre sacrifice nous a ouvert des zones de pensée totalement différentes, d’une nature qui nous était jusqu’à lors inconnue. Cast in aethereal silence : glissade insensées, nous atteignons une vitesse inimaginable, allons-nous plus vite que la lumière ou alors ne serait-ce pas plutôt que nous pulvérisons notre propre cécité, folie démentielle, nous ne savons plus, nous ne savons plus rien, nous sommes désormais tissé d’une autre matière, nous n’appartenons plus à notre ancienne implantation sensorielle, ce n’est pas ce monde qui va trop vite c’est notre pensée qui va plus vite que lui, d’ailleurs le rythme rétrograde, preuve que nous avons atteint un état de conscience supérieur, serions-nous devenus des Dieux nous mouvant sur le théâtre d’un monde déserté empli de l’insistante rumeur de notre seule présence, serions-nous devenus pour nous-mêmes des monstres. The ruins below : en bas tout en bas, là où notre regard plonge tel un aigle qui fond sur sa proie, nous arpentons en piqué les voûtes stellaires nécessaires à l’épanouissement de notre grandeur. Nous ne tombons point nous sommes en suspension en nous-mêmes, nous volons en nous-mêmes, comme les condors qui ne remuent pas une plume et qui se laissent porter par le vent, ainsi naviguons-nous au pinacle de l’altitude vertigineuse jamais atteinte par ceux dont les cadavres gisent tout en bas sous les pierres géantes des palais écroulés de ce royaume que nous nous avons abandonné, pour monter encore plus haut dans les particules éthéréennes que chacun transporte en lui… le bruit s’estompe, jusqu’au silence qui enfin se tait…

Splendide. Un objet de rêverie intégral. Un phénoménal tremplin vers le rêve de soi-même. Ouvert à tous. Que la plupart s’interdiront. Du haut de leur suffisance située à la même altitude que leur insuffisance.

Un fait révélateur, peu de mots sont associés à ce groupe : ambient, black metal, underground. Ce dernier mot me fait rire : underground alors que c’est aussi épuré et puissant qu’une fugue de Bach !

Goin’ Bach metal home !

Evidemment !

REFLEXIONS SUR LE META-METAL (2)

4 / Du kaos

J’aime bien aller jusqu’au fond des choses. Cela se prête à nos élucubrations. Lorsque l’on parle d’une chose il est bon de parler de son origine. Notons que l’origine d’une chose ne fait pas partie de la chose. Pas besoin de se prendre la tête, l’origine de tout concept mythologique est identique à toutes les différentes conceptualisations dont elle est tissée. Toutefois chacune d’elles en est plus ou moins éloignée. C’est comme pour les hommes, vous avez la descendance directe et les nombreuses filiations entrecroisées qui en découlent…

Traduire Kaos par désordre (voire par amas de rochers plus ou moins bien empilés) n’est qu’une traduction de deuxième ordre. Les termes de notre langue qui correspondraient les mieux seraient : vide ou fente. Une fente d’où jailliraient une terrible énergie qui perdrait peu à peu se force et prendrait petit à petit la concrète forme des Eléments et des Dieux. Cette énergie aux moments de sa plus grande puissance est symbolisée par la couleur noire. N’oubliez pas que nous parlons de Black Metal, ainsi Kaos engendre l’Erèbe (le noir le plus noir) et Nyx (la nuit) qui vont donner naissance à l’Ether. Notons que Terre-eau-air-feu ne sont pas encore né. L’Ether serait la partie la plus subtile du feu, située au haut de la voûte céleste. Symboliquement lui est attribué la couleur blanche. Qui équivaut à la transparence du jour, autrement dit la lumière. Faite le rapport avec Einstein et ses réflexions basées sur la lumière.

Si nous évoquons le kaos en lui donnant la signification de vide, reste à comprendre pourquoi ce vide engendrerait la ribambelle de Dieux qui naissent ainsi du néant. Certains objecteront que par rapport au néant le vide est encore quelque chose. Que le vide serait en quelque sorte l’enveloppe du néant. Donc que le néant ne serait pas absolu. C’est encore Aristote qui nous aide à comprendre cette contradiction, que le vide ne serait pas autre chose que son fameux moteur immobile qui par son immobilité engendrerait le mouvement.

Subtile cohésion de la pensée aristotélicienne ! Pensée de la logique conceptuelle. Nous avons longuement expliqué dans notre première partie comment pour penser la totalité du monde sous forme des quatre éléments : terre-eau-air-feu Aristote s’est vu obligé de théoriser l’existence d’un cinquième élément différent des autres puisque étant comme le contenant de leur propre énergie.

5 / Origine de l’origine

Nous avons cité Aristote et Platon. L’un et l’autre tout autant redoutables. Ne partent pas de rien, ne tirent leur pensée ni de leur chapeau ni de leur vaste intelligence. S’appuient sur tous deux, sur toute une réflexion conduite par plusieurs penseurs, sophistes et théoriciens qui les ont précédés. Dont les textes ont été perdus ou brûlés par nos doucereux frères très chrétiens.

La deuxième provenance de leurs connaissances remonte à la mythologie. Qui fut jusqu’à sa proscription non pas un dogme intangible mais une véritable œuvre en progrès sans cesse remodelée et réinterprétée et pas du tout unifiée au cours des générations. Celle-ci est à considérer non comme une religion mais comme une œuvre de conceptualisation incessante, se servant de symboles grossiers accessibles à toutes les intelligences. Mythologie et Philosophie se sont mutuellement influencées et soutenues. L’esprit grec est un savant mélange entre les plus hautes conceptualisations et les représentations au plus près de la concrétude des choses.

6 / Chronique du Metal

Souvent l’homme agit en utilisant des objets, des idées, qui sont à sa portée, dans ses possibilités d’usage pour les premiers, plus ou moins en désordre dans son cerveau. Dans son Sophiste Platon nous explique cela. En plus il rajoute la manière dont ces deux matériaux de base, matière et pensée se coordonnent sans que nous en ayons conscience. La plupart du temps nous effectuons le but que nous nous sommes proposé sans nous poser quelque question quant à l’origine de ce que nous sommes en train de faire, même notre tâche achevée nous ne nous posons point davantage de questions quant à sa ou ses lointaines provenances.

Rendre compte d’une œuvre nous parlons ici explicitement de peintures (photos, images, tableaux) et d’enregistrements (concerts ou tous vecteurs utilisés) nécessite de décrire ce que l’on voit, ce que l’on entend. Nous y ajoutons notre grain de sel, ce que nous comprenons, ce qui pour beaucoup correspond à leurs goûts et à leurs dégoûts. Les enfants disent j’aime ou j’aime pas. Souvent les grands utilisent la même échelle de valeurs qui dans la plupart des cas, quand on y pense un tantinet, n’a d’intérêt que pour celui qui l’énonce.

Tout acte de création repose sur un entrelacs de données et de motivations dont nous sommes plus ou moins conscients. Le chroniqueur se doit selon nous, au-delà de toute description, faire saillir les filaments conceptuels, culturels et historiaux qui le rattachent à une réalité bien plus vaste que lui, pratiquement invisible, dont il est en parti issu même s’il en paraît totalement détaché, car la volition d’une chose ne dépend pas de la chose elle-même.

Damie Chad.