KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 385

A ROCKLIT PRODUCTION

20 / 09 / 2018

|

ROBERT GORDON / THAT'LL FLAT GIT IT ANSIAX / BETTER OFF DEAD / SABOTAJE NUEVA GENERACION / ROBERT CRUMB ROCKAMBOLESQUES ( 0 ) |

Le Gordon ombilical

Les Anglais appellent ça keeping the flame alive. Porter le flambeau, alimenter la flamme, on peut traduire comme on veut, l’image seule importe. Il semble que keeper the flame alive soit la raison d’être de Robert Gordon. C’est en tous les cas ce qu’il indique à Mark McStea dans l’une de ses trop rares interviews. Rare, oui, car il semble que Robert Gordon soit prématurément tombé dans l’oubli.

Il fit partie du fameux rockabilly revival et réussit à traverser les modes et les décades grâce à deux choses essentielles : sa voix et son authenticité. Il se voulait the real thing. À part lui, personne sur cette terre ne peut prétendre chanter comme Elvis. D’autant plus real thing qu’il s’acoquina un temps avec une autre légende à deux pattes, Link Wray. Puis avec Danny Gatton. Puis Chris Spedding.

Il démarre dans les Tuff Darts, un groupe punk new-yorkais qu’on peut entendre sur le fameux Live At CBGB, mais il quitte rapidement le groupe car le punk-rock ne l’intéresse pas du tout - Negative type of thing, and the lyrics were stupid - Et il ajoute plus lion : «I wanted to sing real rock’n’roll.» Et c’est là que Link Wray entre dans la danse. Robert : «J’ai vu Link Wray sur scène pour la première fois en 1962, dans une patinoire à Washington DC. J’avais adoré ‘Rumble’. La férocité de son style m’avait bluffé. Quinze ans après, j’ai dit à mon producteur Richard Gottehrer que je voulais travailler avec Link. Richard l’a trouvé à San Francisco et lui a envoyé un billet d’avion pour New York. Je n’oublierai jamais les premières sessions à Plazza Sound. Link jouait si fort qu’on a dû l’isoler pour l’enregistrer.»

Ils enregistrent un premier album en 1977, année pas érotique. L’album s’appelle Robert Gordon With Link Wray. Belle pochette, avec un gros plan du jeune Robert, pure icône rockab. Il démarre sur des chapeaux de roues avec un «Red Hot» bien boppé et monté au slap comme au temps de Billy Lee Riley. Et ce diable de Link vient linker. Le temps d’un cut, Robert renoue avec l’énergie du rockab des origines. On a là un artefact d’une rare perfection. Richard Gottehrer produit, alors ça change du tout au tout. L’autre cut de choix se trouve en B : «Flyin’ Saucers Rock’n’roll», bardé de chœurs parfaits - rrrrrawkkk - et Link part en killer solo flash de flesh. Ses deux solos sont des modèles éponymes d’épitome de chèvre. Le reste de l’album est beaucoup moins spectaculaire. Robert respecte bien l’esprit d’Eddie dans «Summertime Blues». Il ramène sa petite fraise de marcel boy, mais le côté pop de la prod lisse un peu trop les choses. On perd l’aspect outcast et l’éraillé qui caractérisent le Cochran side. Dommage. Même problème avec «Boppin’ The Blues» : le bop n’est pas slappé, ça pue la Fender bass et la prod sape l’esprit de Seltz. Robert tape aussi dans Lee Hazlewood avec «The Fool», et Link nous claque ça sévèrement. Il le fait à l’insistance cabalistique. Personne ne doute de l’aplomb du grand Link Wray. On se souviendra de l’album pour l’impeccable retake de «Red Hot».

Ils récidivent avec Fresh Fish Special. On y trouve deux stupéfiantes covers : «The Way I Walk» et «Lonesome Train». La version de Walk compte parmi les versions définitives. Les Jordanaires veillent au grain du choo bee doo bee doo bee doo wahhh et Link cisalle bien la mortadelle. En B, «Lonesome Train» sonne comme le meilleur des hommages à Elvis. C’est une cover de choc, absolument parfaite. On note aussi la présence du trop parfait «Red Cadillac And A Black Moustache» et de «Sea Cruise», mais hélas, Robert ne fait pas le poids face à Frankie Ford. Il est trop posé, trop new-yorkais. Link vrille bien dans son coin, mais il nous manque l’essentiel : la folie et le son de la Nouvelle Orleans. Robert se taille la part du lion avec un «I Want To Be Free» admirablement bien chanté - I want to be free/ Like a bird in a tree - Pas de doute, il est l’un des très grands chanteurs américains. Et puis, on se goinfrera aussi de «Five Days Five Days», joli groove de doo-wop d’anticipation, véritable hit de juke du New Jersey.

Robert quitte alors le label de Blondie pour aller chez RCA Victor, le label de son père spirituel Elvis. Il se sépare aussi de Link Wray. Pourquoi ? «On sentait tous les deux qu’on ne pouvait pas aller plus loin. Link m’a dit qu’il avait adoré jouer avec moi, mais il voulait redevenir Link Wray. It was an amical split.»

Dans l’interview, Robert Gordon balaie la rumeur d’une association avec les Stray Cats : «Faux ! Je n’ai jamais vraiment aimé les Stray Cats. Je les trouvais trop cartoonish, tu sais, une sorte de parodie du genre. Tu dois savoir que j’étais alors un puriste et à mon goût, ils sonnaient trop comme les Sha-Na-Na du rockabilly.» Robert précise toutefois qu’il a été amené à les rencontrer et qu’il les tient en haute estime.

C’est là que Chris Spedding entre dans la danse.

Ils enregistrent Rock Billie Boogie, sans doute l’un des meilleurs albums de Robert. On le sent motivé dès le morceau titre qui ouvre le bal. C’est du classique Burnette bash boom et Spedding ramène toute sa niaque british. On reste chez les Burnette brothers avec «I Just Found Out», sacrément bien balancé et hanté par l’envoûtant Tahiti Sound de Chris Spedding. Ça dégouline de kitsch. Robert tape aussi dans Fatsy avec «All By Myself», mais il chante comme Elvis. Quelle lampée de jive ! Dommage qu’il manque le slap. Robert boucle l’A avec un fantastique hommage à Gene Vincent : «The Catman». Voilà enfin le slap tant attendu. Robert nous chante ça comme un dieu - Gene Vincent/ Sure I miss you - Il nous manque à nous aussi. Par contre, la B retombe comme un soufflé. On sauve «Am I Blue», car Chris Spedding y passe des solos effarants d’inventivité.

On trouve quelques belles choses sur Bad Boy. À commencer par «Sweet Love On My Mind», slappé et hanté par Spedding. Excellent car inspiré. Sur les cuts suivants, Robert chante avec une belle autorité. Il impose un style. Il est avec Elvis le grand stentor du rock’n’roll. Il recroise bien certains accents d’Elvis, notamment dans «A Picture Of You». Chris Spedding fait des merveilles dans «Torture» (qui reste le cut préféré de Robert) et on passe à la rockab madness avec «Crazy Man Crazy» de Bill Haley. That’ll slap git it oh boy ! Le son tient bien le pulsif de base. C’est joué dans les règles de l’art et Spedding fait son tahitien. Le «Born To Lose» qui ouvre le bal de la B pourrait sonner, mais la prod de Gottehrer le poppyse et ça devient insupportable. Même chose avec «Nervous», plus pop que bop.

Ça n’empêche pas Spedding de multiplier les interventions succédanées. Il surjoue franchement la qualité d’intervention et parvient à sauver les cuts. Quel guitariste fascinant ! On le revoit à l’œuvre dans «Is It Wrong (For Loving You)». En fait Spedding fait autant le show que Robert. Ils naviguent tous les deux au même niveau d’excellence.

Le duo se sépare juste avant l’enregistrement du cinquième album, Are You Gonna Be The One, qui paraît 1981, année de l’élection de François Mitterrand. Cette fois, Robert s’associe avec Danny Gatton, guitariste injustement méconnu - More of a cult figure than a mainstream name - L’album est très spécial : l’A est complètement foireuse, quasiment new wave, par contre, la B est une merveille. Un vroom de grosse bécane lance «Too Fast To Live Too Young To Die» et ça part en sur-tension de beat sévère, joliment travaillé au corps par Danny Gatton - Tight blue jeans/ Big black boots - et Robert fit son Elvis. Une vraie merveille ! La fête continue avec «Lover Boy», alerte et bien enlevé, chanté encore une fois à la Elvis, avec cette morgue suprême de stentor camionneur. Le slap arrive enfin dans «Drivin’ Wheel», mais c’est du très gros slap sourd et bien élastique. Terrific ! Absolument royal ! C’est le son d’une époque de rêve. On reste dans le son de slap de classe A pour «Take Me Back», tapé à la fantastique énergie du jive. Ce mec chante comme un dieu, il est bon de le répéter encore et encore. Quelle face d’album ! Et ça se termine avec «But But», qui sonne comme la fête au village. Robert bredouille bien son but but, il fait l’amoureux éconduit et s’infiltre dans la légende du New Jersey.

Quand Mark McStea lui demande s’il conserve des enregistrements inédits avec tous ces grands guitaristes, Robert Gordon pousse un long soupir : «Dans les années 80 et 90, je me défonçais au crack. J’étais complètement démoli. Je stockais tous mes trucs dans un storage room, des master tapes, des choses inédites, des enregistrements live. Mais j’ai oublié de payer le loyer et au bout de quelques mois, ils ont vidé la pièce et tout mis à la benne. À l’époque, je m’en foutais, mais tu dois bien te douter qu’aujourd’hui je regrette. Il y avait des tas de trucs dans ce storage room, des enregistrements inédits. Il ne reste plus rien.»

Heureusement, certains enregistrements live ont survécu. Paru sur New Rose en 1991, Greetings From New York City est tout simplement de la dynamite. Boum dès «Heartful Of Soul», grâce à la fantastique présence de Sped. Il joue plus gras que d’usage et passe ici et là des solos de lightning flash. Robert Gordon et Sped sont parfaitement à l’aise dans ce vieux hit de Graham Gouldman. Ils tapent à la suite dans Big Dix avec «My Babe». Sped the crack accompagne l’un des grands stentors de l’histoire du rock. Avec «Undecided», ils tapent dans les Burnette Bros avec un fort parfum d’Elvis. Sped fait un festival de gammes grimpantes et une fois encore, Robert Gordon se montre d’une grandeur incommensurable. Sur l’album, on croise deux cuts où joue Dany Gatton, et ce n’est pas du tout la même présence, mais alors pas du tout. Robert Gordon annonce «A Wilson Pickett song for ya» et c’est parti pour un shoot de «Three Time Loser», un hit signé Don Covay. Robert Gordon fait son Soul Brother en marcel sur la moto. Ça lui va comme un gant. Puis avec «Love You So», il s’amuse avec les jukes du New Jersey. Il les fait twister dans les vagues de l’océan. Ce démon de Sped prend le cut à reculons, il sur-joue à la mandoline invétérée. Puis il monte «Linda Lu» à dada sur le riff de Susie Q, il le gratte à sec et se fond bien dans le move et soudain, le voilà parti en killer solo flash. Quel énergumène ! Il se passe toujours des choses extraordinaires quand Sped joue. On attaque ensuite un set encore plus explosif, le Live At The Lone Star qui démarre avec «The Way I Walk». Sped l’attaque à la bonne fortune incendiaire. Il joue ça à la fantastique déflagration orgasmique. Et ça continue avec «Train A Riding», gros bop de train arrive, Robert Gordon fait son Elvis et Sped joue comme un dingue, il fait le train comme les géants blacks du delta électrique. C’est absolument miraculeux. On a là l’un des disques les plus explosifs de l’histoire du rock, ce que vient encore prouver «Remember To Forget». Le duo Sped/Robert Gordon vaut largement les autres, Elvis/Scotty Moore, Bob Luman/James Burton, Burnette/Burlinson, ou encore Jagger/Richards. Sped joue ses ponts au traîne-savate de génie, en accords ramassés. Ils tapent «Rockabilly Boogie» à la fantastique énergie de rockab madness. Sped amène toute la folie du monde dans les pattes d’un Robert Gordon qui hiccuppe comme un coq en pâte, et ça part en vrille de combat aérien, Sped joue tout à l’énergie du désespoir. L’un dans l’autre, ça tourne au coup de génie. Joli take on Eddie avec «Twenty Flight Rock». Sped nous jazze ça dans le jive, il repart en vrille de Red Baron, dans ces vrilles innommables qui font la grandeur de l’art électrique. Il joue comme s’il avait carte blanche. On n’avait encore jamais entendu un tel ramdam. Il repart en vadrouille chez Johnny Cash avec «There You Go». Sped gratte le mechanic des Perkins, il le gratte à merveille et avec «Lonesome Train», on renoue avec l’âme du rockab, on est au cœur du real deal, au cœur du rockab craze. Sped devient dingue. Retour sur le territoire du géant Robert Gordon avec «It’s Only The Make Believe», mais Sped ne peut s’empêcher de venir incendier le Reichstag. Robert Gordon profite de «Black Slacks» pour piquer sa crise de mad rockab et derrière lui, Sped s’échine à devenir fou. Il part encore en vrille d’extermination. Sped King, comme dirait Ian Gillian. Et dans «Red Hot», il explose bien sûr en plein vol.

Quand McStea demande à Robert Gordon quel guitariste il aurait aimé voir jouer avec lui, la réponse est nette : Cliff Gallup. Il ajoute que ce fut une chance pour Gene Vincent d’avoir ce mec derrière lui. «After he left and Johnny Meek took over, it just wasn’t the same anymore.»

Le duo Robert Gordon/Sped fait encore des étincelles sur All For The Love Of Rock’N’Roll. Ces album restera dans les annales pour au moins trois cuts, à commencer par «I Need You Girl». Sped y taille un costard de son incroyablement tendu et précis. Il gratte dans l’ombre et part soudain en petite vrille d’apoplexie. Il claque son solo à la claquemure punkoïdale et Robert Gordon revient au mieux de son Elvis mood, avec des sixties roots de pure magie. Dans «Movin’ Too Slow», Sped fait un festival, il claque des accords qui fondent comme beurre en broche. Il explose le spirit du 56 Memphis Sound. Mais curieusement, Sped ne joue pas sur tous les cuts de l’album. Un nommé Jeff Salen joue sur «Attacked Sedduced & Abandonned», une affaire qui tourne mal, car ça sonne comme du heavy metal de MTV. L’étrange registre interloque l’humble loque. Il faut attendre «Prove It» et l’arrivée providentielle de Sped pour retrouver la terre ferme. On sent immédiatement la différence. On se demande pourquoi un génie comme Sped colle aux basques de Robert Gordon. La réponse est dans la question : Robert Gordon est un géant. Alors Sped lui déroule une sorte de tapis rouge. Et là, ça devient excellent. So powerful ! Sped taille un costard de son sur mesure pour Robert Gordon, ce géant qui chante comme Elvis et qui domine si bien la situation. «Prove It» est un chef-d’œuvre de conviction. Sped y crée un monde et on peut bien dire que Robert Gordon lui doit une fière chandelle. Sped revient jouer sur «Slash». Il gratte bien en tension et ouvre des horizons. Ça sonne presque glam. Puis il taille la route de «Beside You» forever.

Robert Gordon se paye une bonne illusse pour la pochette du Robert Gordon paru en 1997. Album extrêmement intéressant. Le guitariste s’appelle Quentin Jones, il joue sec et net, très fifty fifty, sans attraction, encore plus sharp que le Shark Sped. Et ce diable de Robert Gordon fait sacrément autorité. Il tape «Lonely Blue Boy» au kitschy kitschy petit bikini et va même le pousser dans les orties. Ça sonne comme un hit de juke du New Jersey. On tombe plus loin sur un «Ten Cats Down» swinguy en diable, pur jus de rockab. Pas vraiment de bop, mais un drumbeat exemplaire. Le beurreman s’appelle Aaron Walker, il frappe sec et net. Robert Gordon s’entoure toujours de musiciens extraordinaires. Ce cut restera forcément dans les annales. Comme l’indique le titre, «Season Of My Heart» dégouline de kitsch, d’autant que Quentin Jones joue au Tahiti mood et bat bien des records de Shark Sped. En matière de kitsch, Robert Gordon dépasse toujours les bornes. D’ailleurs avec «Hello Walls», il salue ses murs. La grandeur de Robert Gordon est de savoir chanter à la cantonade avec une pêche de Georgie parfaite. Il est the real stentor of it all. Il explose même le concept du stentorisme et vise l’intelligence suprême du rock. Il tape ensuite une version superbe de «Bertha Lou», l’hit de Johnny Burnette que reprenait aussi Tav Falco. La rockab madness roule sous le boisseau comme un muscle sous la peau, c’est joué dans une ambiance à la Johnny Kidd. Attention, les classiques revus et corrigés par Robert Gordon donnent souvent du cryptic effarant. Il chante son «Butterfly» au coin d’un juke du New Jersey. Pas de meilleur rocker du coin de la rue. Il termine avec le «Train Of Love» de Johnny Cash, ça joue au tagadac et il ramène toute la profondeur de son respect pour the man in black. Ah quel fantastique hommage !

Le guitariste qui joue sur Satisfied Mind s’appelle Eddie Angel. Une fois encore, Robert Gordon s’impose comme l’une des très grandes voix du rock. Il le fait superbement. L’une des trois raisons d’écouter cet album s’appelle «Ain’t Gonna Take It No More», solidement battu comme plâtre et emmené à l’énergie pulsatrice. C’est fouetté au cul du slap et même assez extravagant de pulsasivité. Le puissant seigneur Robert Gordon règne sur la terre comme au ciel. La deuxième raison s’appelle «When I Found You», joué on the rockab madness beat. Ça fonce comme une locomotive dans la nuit. Pur jus de big boss Gordon. Il a même l’air complètement paumé dans le vent de la madness. La troisième raison est une reprise de «These Boots Are Made For Walking». Robert Gordon tape dans Lee et chante ce vieux hit à merveille. Son baryton amène du cachet et magnifie ce cut déjà magnifié. Robert Gordon chante de toute son âme et franchement c’est un beau spectacle. On l’admire aussi dans «Little Boy Sad» qu’il croone comme une bête, avec une chaleur de ton incomparable. Il fuite son croon. Voilà ce qu’on appelle une vraie voix. Lui et Elvis, définitivement. Elvis et lui, comme dirait Jimmy Webb. Il passe au doo-wop avec «Sea Of Heartbreak», il tape ça au pompompom et chante haut les chœurs, il grimpe avec une aisance déconcertante dans les arcanes du pompompom du jardin d’Eden. Et dans «Turn Me Loose», un kiss le retourne comme une crêpe - This is the first time/ I felt this way - Cette confession vient d’un vrai mec, un roi du rock’n’roll. Doc Pomus signe ce bijou romantico. Robert Gordon enchaîne avec un «Queen Of The Hop» joué au vrai boogie de bopping bop. Il n’en finit plus d’étaler ses conquêtes au grand jour. Il chante aussi son «Do You Love Me» jusqu’à l’os. Pas de meilleur stentor que Robert Gordon pour taper dans ce registre.

Le gros avantage de Rocking The Paradiso est qu’on voit Robert Gordon & Chris Spedding jouer tout le concert. Le disk se double en effet d’un DVD, et quand on apprécie le jeu de Spedding, alors on se régale. C’est un guitariste qui intervient toujours à très bon escient. Quant à Robert Gordon, c’est du tout cuit. Gros pépère. Présence immédiate. Profondeur de champ à la Johnny Cash. En comparaison, Spedding fait plus affûté. Il joue sec et acéré. Comme s’il restait aux aguets, la lèvre inférieure en avant. Il ne joue que du sur-mesure. Il ne fait que doubler le chant de Robert Gordon. C’est un fabuleux oiseau de proie. Il est dessus, comme l’aigle sur la belette. Il fait le spectacle en mitoyen. Robert Gordon chante et Sped lui taille un costard sur mesure, the shape of things to come. Admirable duo de géants. Fascinant spectacle.

Robert Gordon & Chris Spedding enregistrent It’s Now Or Never en 2007. C’est l’un des très grands albums de l’histoire du rock, tous mots bien pesés. Il n’existe rien de plus jouissif que cette reprise du «Mess Of Blues» de Doc Pomus, emmenée par le roucouleur suprême. Lui & Elvis, Elvis & lui. Cet album impressionne car sur certains cuts, Robert Gordon chante vraiment comme Elvis. On retrouve toute la puissance du King dans «Don’t Leave Me Now», tartinée au miel des Jordanaires. Robert Gordon va chercher d’extraordinaires subtilités dans le fruité du chant. Il est sur Elvis comme l’aigle impérial sur l’Europe, don’t close your eyes. Il chante à l’Elvis pur. Il va en chercher la substantifique moelle dans «Peace In The Valley». Le voici rendu au cœur du Deep South spirit - There won’t be peace in the valley for me - Les Jordanaires y vont de leur plus beau pathos. C’est du gospel de blancs. Puis il tape dans «Don’t Be Cruel». Tous ces gens jouent avec le feu, mais ils le font magnifiquement. C’est de l’artefact. Les Jordanaires hoquettent, avec un Robert Gordon vibrillonnant. Il est dessus, mais de manière effarante. Sped et lui tapent «Lawdy Miss Clawdy» au ramshakle. Ils constituent tous les deux le plus gros équipage du rock moderne. Ils aplatissent tout sur leur passage. Sped s’y tape un fabuleux départ en solo et Robert Gordon joue avec le bye bye baby comme le chat avec la souris - Goodbye little darling - C’est bardé de son et de bye bye baby. Normalement, personne n’oserait toucher à «My Baby Left Me». Sauf Robert Gordon. Il claque les accents d’Elvis, never said a word, et lance Sped comme Elvis lançait Scotty. Même folie. Même magie. C’est d’une rare véracité. «Trying To Get To You» est le cut qui fascinait tant Frank Black. Sped joue ça merveilleusement, comme s’il entrait dans la légende. Robert Gordon fait son Elvis pendant que Sped joue à l’ultra-tendinite catapultive. Encore du Elvis shaking avec «(You’re So Sure) Baby I Don’t Care». Robert Gordon a les moyens d’Elvis, alors il joue son va-tout. Sped joue en sous-main et ça devient vite stupéfiant de jus et d’influx. Ces deux-là sont littéralement hantés par l’Elvis de 56. Sped gratte vraiment comme un con. Personne ne pourrait le calmer. Leur version du morceau titre est une infection, remuée par les vagues clapotantes des Jordanaires. C’est l’un des meilleurs hommages au King de tous les temps. On reste dans le pur jus avec «It Feels So Right», mais c’est joué avec un sens éhonté de l’énormité. Ça prend des proportions extravagantes. Voilà encore un album indispensable, dès lors qu’on se préoccupe de primauté.

Curieusement, l’I’m Coming Home paru en 2014 n’est pas très bon. Les guitaristes s’appellent Quentin Jones, Rob Stoner et Marshall Creenshaw. C’est sûrement de là que vient le problème. Robert Gordon démarre pourtant très fort avec une reprise du «Coming Home» de Johnny Horton. Sur «Walk Hard», Robert Gordon sort son meilleur baryton, mais ça ne suffit pas à sauver le cut. Le problème est qu’avec «Honky Tonk Man», les choses virent à la caricature. Dommage, car Robert Gordon reste un big sound cat. Il faut tout de même bien avouer que l’ensemble manque de Sped. Ça crève les yeux. Robert Gordon tente de sauver sa réputation, mais le son est trop pauvre. Et ça s’aggrave de cut en cut. On ne cherche même plus à savoir qui joue quoi. L’album s’enterre tout seul. Sans Sped, Robert Gordon est foutu. Ils réussissent même à massacrer «Lucille». Ce dernier album est un four.

Quand McStea lui demande s’il a des regrets, Robert hausse les épaules. «Jeune, j’étais plus cocky. Il ne fallait pas me raconter de conneries. Je n’ai jamais fait de compromis. J’aurais pu avoir plus de succès si j’avais été plus souple. Mais ce qui est passé appartient au passé. C’est comme ça.» Il ajoute qu’il a été content de retrouver Chris Spedding en 2005 pour une tournée européenne. Ce fut pour nous l’occasion de le revoir sur scène à la Traverse. Big fat show ! Il annonce aussi la parution de deux disques d’inédits avec Link Wray, The First Nationwide Tour et The Last Tour - I think a lot of people are going to enjoy this stuff. It’s really good - Repartir en tournée ? Pas impossible, la santé va mieux, Robert dit avoir perdu du poids depuis qu’il a quitté le drinking, comme il dit. Et McStea se met à rêver pour Robert d’une fin à la Johnny Cash, dans les pattes de l’affreux Rick Rubin.

Signé : Cazengler, Gordonne-moi cent balles

Robert Gordon With Link Wray. Private Stock 1977

Robert Gordon With Link Wray. Fresh Fish Special. Private Stock 1978

Robert Gordon. Rock Billie Boogie. RCA Victor 1978

Robert Gordon. Bad Boy. RCA Victor 1980

Robert Gordon. Are You Gonna Be The One. RCA Victor 1981

Robert Gordon. Greetings From New York City. New Rose Records 1991

Robert Gordon. All For The Love Of Rock’N’Roll. Viceroy Music 1994

Robert Gordon. Robert Gordon. Llist Records 1997

Robert Gordon. Satisfied Mind. Jungle Records 2004

Robert Gordon & Chris Spedding. Rocking The Paradiso. Last Call Records 2006

Robert Gordon & Chris Spedding. It’s Now Or Never. Rykodisc 2007

Robert Gordon. I’m Coming Home. Lanark Records 2014

Mark McStea : All for the love of rock’n’roll. Vive Le Rock # 53 - 2018

Got the Git It ?

Bear Family continue de soigner ses petits poussins, c’est-à-dire les amateurs éclairés de rockab. Les volumes 28 et 29 de la légendaire série That’ll Flat Git It sont disponibles sur le marché. Oui on peut bien parler de légendarité dans le cas de cette série qui, souvenez-vous, s’annonça en 1993 avec un Vol. 1 tiré des Vaults de RCA et qui grouillait de Joe Cay, de Janis Martin et de Tommy Blake, pour n’en citer que trois. Il faut bien dire que ces compiles légendaires épuisent plus le mâle qu’une nympho experte. Avant d’entrer dans les Vaults de Warner, rappelons que l’expression qui donne son titre à la série vient du jiver suprême Dewey Phillips et qu’elle ne veut rien dire en particulier. Dewey Phillips swinguait ses harangues et envoyait rouler sur les ondes les meilleurs cuts de son temps, notamment ceux d’un débutant nommé Elvis Presley.

Les stars du That’ll Flat Git It. Vol. 28 sont Bob Luman et Johnny Carroll. Warner rivalisait de rockab madness avec les tenants du titre, Meteor et Sun. On tombe dans le panneau dès que Johnny Carroll apparaît avec «The Swing», fabuleux sloop John biz de groove infectueux. Il faut se souvenir que Johnny lost his mind sur ses premiers cuts. Il ne vivait que pour la rockab frenzy.

Mais c’est un autre Texas boy, Bob Luman, qui vole le show avec «Buttercup». On y entend l’admirable Roy Buchanan prendre un solo touchy. What a merveilleuse alliance ! Et quel chanteur ! On le retrouve aux commandes de «The Fool», vieux hit signé Lee Hazlewood. C’est extrêmement chanté, Bob travaille la couenne de ses cuts en douceur et en profondeur, il est l’un des très grands chanteurs du temps d’avant. Un coffret Bear en apporte la preuve, si par hasard on en doutait. On l’entend plus loin taper «Loretta» à la pure frénésie. Le gros intérêt des compiles Flat est qu’on y croise des big surprises. En voilà une de taille : «Monster Movie Ball» par Spike Jones & His Sicknicks. Un vrai petit chef-d’œuvre de sci-fi rock digne de Joe Meek, avec un chant en place et un swing infernal. En 1962, ces gens-là avaient du son, comme on le voit aussi avec le «Monster Twist» de Tyrone A Saurus & His Cro-Magnons. Mais c’est le vieux Bill Haley qui rafle la mise avec ses Comets et «Let The Good Times Roll». Il est au maximum des possibilités du swing. Il est au swing blanc ce qu’Erroll Garner est au swing black. Bill Haley reste l’un des héros méconnus des early sixties. Si vous écoutez la compile des classiques garage proposée par Rudi Protrudi, le fameux Songs We Taught The Fuzztones, vous verrez que le meilleur cut de ce double album est le «13 Women» de Bill Haley. Le meilleur, et de loin, même si l’album fourmille de big bad ones. On croise aussi Charlie Gracie sur le Vol. 28, mais il est trop putassier. Son «Cool Baby» se prend trop au sérieux. Par contre, Johnny Sardo réveillerait les morts au Chemin des Dames avec l’«I Wanna Rock». Ce mec a le diable dans le corps. C’est une horreur, un classique rockab ultime, tendu à se rompre, visité par un solo de sax, une pure merveille de crazyness. On recroise la piste de Johnny Carroll avec un «Sugar» assez psychédélique et atrocement hors de propos.

Il vaut mieux passer du temps en compagnie de Troyce Key et de sa version surchauffée de «Baby Please Don’t Go». Version d’autant plus hot qu’Eddie Cochran y joue la partie de wild slash boom bam. On le sait, les Everly Brothers peuvent parfois rocker et ils en administrent ici la preuve avec un fantastique coup de «Temptation». Ils rockent comme des diables à l’osmose des voix, c’est très spectaculaire. On sort de cette compile ravi, pour la vingt-huitième fois.

Avec son Vol. 29, That’ll Flat Git It tape dans les vaults de Crest, un label californien basé à Hollywood. C’est une scène moins sauvage que celles du Texas ou de Memphis, mais elle propose des gens du calibre d’Eddie Cochran qui comme par hasard ouvre le bal du Vol. 29 avec son fantastique «Skinny Jim», pur jus de romp rockab, chanté avec un gusto exemplaire, a bebop a lula skinny Jim. Eddie rocks it hard et sort un stupéfiant groovalong de singalong. À part Eddie, les autres figures de proue du label sont peu ou pas connus, ce qui permet une fois encore de partir à la pêche aux découvertes.

Par exemple Bo Davis avec son «Let’s Coast Awhile». Il y sort un son à la Bill Haley, mais avec un son de slap métallique. C’est extravagant d’allant pathogène. Bo est un wild cowboy rockab, n’en doutons pas. Plus loin, Tom Hall & His Tom Kats nous sortent avec «Stack-A-Records» un superbe shake de LA bop, avec une science incomparable du son. Les guitares y frappent comme des éclairs. Vers la fin du volume, ils reviennent avec l’excellent «Mary Jo», boppé au meilleur slap angelino. Que de son, my son ! Ils jouent avec une spectaculaire vitalité métabolique. Voilà, c’est tout le côté génial des compiles. Au temps d’avant le web, elles étaient le seul moyen de découvrir les grands artistes inconnus, notamment ces compiles rockab sur vinyle dont plus personne ne veut aujourd’hui dans les salons. Bo Davis et Tom Hall font donc partie de ces grands artistes inconnus. Par contre, Crest bouffe à tous râteliers, comme on le constate à l’écoute du «Do I» de Bill Great Dane with the Ragtime Rascals. C’est du jump qui n’a plus rien à voir avec le son des Flat. On bouffe aussi pas mal de country dans ce Vol. 29, avec par exemple Don Thompson ou Hank Sanders. On n’est pas là pour ça. Bill Skidmore III remet les pendules à l’heure avec «Date Bait», un hit digne des jukes du New Jersey, ça saxe dans tous les coins. Il revient plus loin avec un jump de blanc qu’il chante avec autorité.

La perle de ce volume est le «Bailin’ Keen» de Bobby and Terry Caraway, pur romp de solid rockab madness joué à la furiosa del sol, vraie plongée dans l’inferno du bopping hell. Franchement spectaculaire ! S’il faut emmener un cut de ce volume sur l’île déserte, c’est forcément «Bailin’ Keen». Tommy Law yeah-yeahte all over the place dans son «Cool Juice». C’est du rock’n’roll, mais d’époque et bien foutu. L’autre cut qu’on peut emmener sur l’île au trésor est le «Lovin’ Loren» de Glen Garrison & the Note Kings, un hit explosif tapé au jump hardcore. C’est d’une rare énergie, l’un des gros coups de Crest. On retrouve Glen Garrison en fin de compile avec l’extraordinaire «You’re My Darling». Quel chanteur ! On peut aussi emmener le «Can’t Walk» de Marty Cooper car c’est un bop à la Carl Perkins absolument parfait, un chef-d’œuvre inconnu chanté au pur jus d’excellence. On sent le vécu de la glotte - Blues on day/ Blues on night - On croise aussi pas mal de jump sur ce volume. Rappelons que le jump est l’une des spécialités de la scène de Los Angeles. Johnny Down & the Jazz Rockers jouent à la full blown energy, et plus loin, Buddy Lowe fait ses petits ravages avec «Ummm Kiss Me Goodnight». I like the way you rock’n’roll mais il préfère quand elle écarte les cuisses, car c’est là que ça se passe. Vas-y Bobby, baise-la bien. On l’entend même claquer ses bizous. Nouvelle révélation de fin de volume avec Dick Bills et sa hot patate rockab intitulée «Rockin’ And A Rollin’». C’est le raw du wild, un hallucinant réveil en fanfare, le hit caché du volume, gratté au sec avec esprit, véritable coup de génie rockab, arrosé de chœurs de yeah man. On sort du volume 29 à quatre pattes.

Mais ça ne sera hélas pas le cas avec le volume 31, qui passe en revue Colonial Records, un label basé à Chapell Hill, en Caroline du Nord. Le seul mec qui sort du lot colonial s’appelle E.C. Beaty, avec deux énormes cuts, «Ski King» et «The Great Society». Solide présence, le mec a du coffre, il sort là un fabuleux shoot de pink Cadillac. Son Great Society est bien jivé dans le dos. Daddio sait y faire. Beaty est une bête. Il tape aussi un «Let Her Go Daddieo» à la force du poignet. Avec sa grosse glotte grasse, il ramone plus que les Ramones. On trouve trois autres cuts de Beaty la bête sur le 31, «I’m A Lucky Man», «Ugh Ugh Ugh» et «Tarzan», mais c’est un peu moins spectaculaire.

L’autre star du label n’est autre que Johnny Dee, c’est-à-dire John D. Loudermilk, disparu il y a peu de temps et que personne n’a salué (ne pas confondre ce Johnny Dee avec le Johnny Dee anglais qui fut le road manager des Fairies et qui pondit «Don’t Bring Me Down» pour les Pretties). On entend donc le Johnny Dee américain swinguer son «Somebody Sweet» comme un démon. N’oublions pas que ce fabuleux sucreur de fraises a composé des hits pour des tas de gens connus, comme Eddie Cochran, les Everly Brothers et Johnny Cash. C’est à lui qu’on doit notamment «Tobacco Road». On l’entend aussi doo-wopper au western swing son fameux «Sitting In The Balcony», repris par Eddie Cochran. Mais avec ses autres singles, il sonne comme un moule à gaufres. Tout ça pour dire que chez Colonial on n’est pas très rockab. George Hamilton IV, Doug Harrell et Ebe Sneezer font du hillbilly à roulettes, Bill Craddock fait un «Birdoggin’» qui n’est pas celui de Gene, Allan & the Flames, les Franklin Brothers et Henry Wilson & the Bluenotes font du rock’n’roll cousu de fil blanc - il y a du son, pour sûr, mais aucune trace d’originalité - et les Bluenotes font de la petite variette à trois sous. L’excellent E.C. Beaty referme la cortège avec un solide «Ole Joe», très bop dans l’esprit. Ce mec était sur la piste du real deal. Il pouvait devenir génial, avec un bon coup de bop de slap derrière les oreilles. Ah si seulement on lui avait confié des bonnes chansons.

Quant au volume 30, il est coincé dans le tuyau à cause d’une histoire de copyright. Tant mieux, on a économisé un billet de vingt.

Signé : Cazengler, That fat pig

That’ll Flat Git It. Vol. 28. From The Vaults Of Warner Brothers & Reprise. Bear Family 2017

That’ll Flat Git It. Vol. 29. From The Vaults Of Crest Records. Bear Family 2018

That’ll Flat Git It. Vol. 31. From The Vaults Of Colonial Records. Bear Family 2018

16 / 09 / 2018 _ MONTREUIL

LA COMEDIA

ANSIAX / BETTER OFF DEAD

SABOTAJE / NUEVA GENERACION

Retour à la Comedia depuis la grande invasion mongole des autorités de police et autres services de pressurisation des citoyens, le 19 juin 2018 dernier. Décidément le pouvoir n'aime guère les ZAD fussent-elles musicales. La meilleure défense s'avérant être l'attaque, La Comedia n'a pas choisi de rentrer dans un trou de souris mais au contraire d'arborer fièrement sa différence. Elle affiche cette dernière dès la façade, recouverte d'une immense fresque – nous pensons aux archéologues des siècles futurs chargés de l'exhumer pour les futures journées du patrimoine – qui claironne haut et fort qu'ici nous sommes en territoire zombie de survivance, n'en déplaise au monde entier. Au cas où vous l'auriez oublié une fois réfugiés à l'intérieur l'antre de survie, un autre panneau charivaresque – a work in progress comme disait Joyce – s'est déjà accaparé un des murs... Il est à craindre que cette lèpre contagieuse ne s'étende un peu partout et ne colonisât de ses entremêlements vertigineux vos plus horribles – ceux que vous préférez – cauchemars lovecraftiens. Au cas où vous voudriez en sonoriser les images, La Comedia a de quoi alimenter votre bande-son. Rien que ce soir, quatre groupes dont deux venus du fond de l'Espagne, de Murcia pour les esprits pointilleux qui aiment les localisations précises, car la pieuvre punk – cette bête infâme - pousse ses tentacules sur l'ensemble du globe terrestre.

ANSIAX

Ils viennent de Paris, même si leurs textes se drapent dans la langue de Quevedo. Ne sont que trois. Batteur, basse, batterie. Esteban Mesa, drummer fou, crawle des bras à croire qu'il est poursuivi par un banc de squales affamés. Dresse des éboulements de cathédrales sonores en perpétuelle renaissance. Ivan Kaballero la basse et Esteban Mesa à la guitare, ne chôment pas non plus sur les toits de chaume. N'ont pas le temps. Sont des adeptes de la mèche courte. Un bon explosif n'est bon que s'il explose vite. On s'en aperçoit dès les trois premiers morceaux, Cultura Transgenica, Hipocrita Moral, vous prennent de court, se finissent que avez eu à peine le temps de vous rendre compte qu'ils ont commencé, quant à Miseria, ils tombent encore plus vite la misère ne se jette sur les pauvres. C'est dire s'ils sont pressés que ça change. C'est le bassiste qui vous expédie le tout à la fronde vocale, il crache comme une vipère énervée, mai ce n'est pas fini, les trois morceaux suivants se teintent de réflexion philosophique, disons hainosophique, Basura Humana, Indetenible Decadencia, Falsos Intereses, je ne vous traduis pas, vous vous y reconnaîtriez trop, vous les dégoupillent à la torpille, au vocal scalp. Du coup l'ampli Marshall n'en peut plus, fait un AVC, pas d'inquiétude quand il n'y en a plus y-a-en encore, les copains de Better Off Dead leur passent leur tête, et c'est reparti pour la guerre des étoiles. Filantes. Tema Nuevo, et Programados s'achèvent en feux d'artifices, encore plus vite, encore plus fort – ils ont du temps perdu à rattraper - malgré les supplications il n'y aura pas d'extraballe. C'était leur deuxième concert, certes on peut leur reprocher la trop grande monotonie des morceaux mais ils ont l'essentiel, l'énergie d'un feu de ni dieu ni maître. Nous ne sommes pas anxieux pour leur avenir.

BETTER OFF DEAD

Du monde pour aider à débarrasser le matériel mais au final, ne sont plus qu'une. Il y a deux gars qui font du bon boulot à la basse et à la batterie, mais ils pourraient être mille que l'on ne s'en apercevrait pas. Car c'est une fille qui se colle à la lead guitar. On aura tout vu. L'aurait dû rester à la maison faire le ménage. Le problème c'est que le grand nettoyage elle va nous l'accomplir sur scène. Une guitare tonitruante en entrée ( en sortie aussi ) du genre à épousseter la poussière à la dynamite. Mais ce n'est pas le plus important. Son truc à elle, c'est le micro, une fois qu'elle s'y collée dessus, elle n'en bouge pas. Pas du genre à chanter un couplet et puis je respire un bon coup, un long moment, en faisant semblant de passer des riffs difficiles sur les cordes. Déjà elle joue d'une manière différente de tous les autres, ne bouge pratiquement pas les doigts, toute l'impulsion vient du poignet, c'est lui qui remue la main, dégomme et manivelle sec, vous crache de longues et serpentaires flammes riffiques et venimeuses qui balaient tout sur leur passage, mais revenons-en à son vocal, a peine a-t-elle ouvert la bouche que c'est parti pour ne pas s'arrêter, l'est aux lyrics et n'en sort plus, le texte devient incantation, se transforme en imprécation, se métamorphose en addiction, déboule comme une grande houle de tempête folle, un phrasé comminatoire qui vous fouaille les neurones et s'installe en vous comme les fibromes de la colère et du désespoir. Une Furie sous l'orange sanguine de sa chevelure, une Erynnie échappée de l'Île des Bienheureux où les dieux fourbissent leurs armes pour préparer le retour des grandes colères et des incendies monstrueux destinés à réduire notre monde déplorable en cendres fumeuses. Se surnomme Kroquette. Empoisonnée. La révélation subjuguante de la soirée. Elle porte le tatouage du corbeau noir sur son bras. Ceux qui ont lu Edgar Poe comprendront. Magnifique. Plus forte que la mort.

SABOTAJE

Encore une fille. Vanessa, à la batterie. Les filles sont partout, elles squattent le rock comme si elles étaient chez elles. En plus elles se défendent bien. Même que souvent elles attaquent. N'est pas toute seule, un garçon, Pau, avec elle, à la guitare. Ne sont pas là pour se chamailler mais pour faire du bruit. Une philosophie que tout le monde ne comprend pas. Il est pourtant facile d'entendre qu'il s'agit là d'une manière pas plus bête qu'une autre puisque les murailles du vieux monde ne se sont pas encore écroulées malgré des assauts de toutes sortes, alors pourquoi ne pas essayer avec les coups de boutoir des puissances sonores du rock and punk. Pau nous gave de clinquances électriques à faire sonner les oreilles et c'est dans ces plaques métalliques tintantes que Vanessa introduit la subtilité contrapuntique de sa frappe, à la technique du bélier qui fonce droit devant sans réfléchir elle préfère celle du levier qui s'introduit par-dessous, soulève et désarticule. Art du sabotage qui consiste à produire un maximum de nuisances avec des moyens minimaux. Dialoguent souvent des yeux, chantent tour à tour, Destruye, Infierno, Anarquia Circular, les titres s'enchaînent en une ronde infernale, il n'y a pas de point de fuite – No Hay Afuera – en ce bas monde, alors Vanessa tape sur ses toms comme vous vous frappez la tête contre les murs les jours de grande colère, cela fait mal mais cela soulage, et sur votre face contusionnée Pau passe la herse de sa guitare aux crocs de fer. Détruisez, détruisez, il en restera toujours quelque chose. Au moins un grand instant de plaisir.

NUEVA GENERACION

Les mêmes que les précédents. Je parle de l'état d'esprit. En plus adultes. Un tout petit peu plus âgés. Mais l'expérience vous procure une solidité évidente. Des quatre groupes de la soirée, ce sont les plus au point. Une grande cohésion. N'essaient pas de se précipiter pour passer la porte en premier. Tous ensemble, jouent collectif, ce qui est mieux pour des anarchistes revendiqués. Une fille au milieu à la basse posée là comme l'œil de l'ouragan. Un batteur qui galope tout devant, passe les obstacles sans ralentir le train, dégage la route pour faciliter l'assaut des copains. Je les ai adorés durant le sound-check. Imaginez une guitare méchante sur votre gauche. Violente. Brutale. Un hachoir, un couperet de guillotine. Le gars qui déteste qu'on lui raconte des histoires. Se contente de placer les explosifs méthodiquement. L'est pour les mise à feu efficaces. De l'autre côté, c'est tout différent, un son d'une splendeur inouïe, l'est pour l'emphase sonore, la beauté du geste compte pour lui tout autant que l'efficacité pour son alter ego. L'énergie domestiquée et l'ouragan romantique. L'union des contraires, me suis pris à rêver à ces nappes de feu à la New York Dolls. Ben non, une fois le groupe lancé, ils n'ont pas su réaliser l'alchimie prodigieuse, l'utilitarisme énergétique a pris le dessus, sûr que ça carbure sec et sans anicroche, rendement économique maximum. Mais z'ont oublié la beauté du geste, le plus esthétique qui sépare l'hominien de la bête, nous ont livré une machine de guerre impeccable, avec un moteur à explosion hydrogénique irremplaçable, une horloge d'une précision folle, un système de mise à feu à retardements et avancées modulables, mais le résultat n'a pas été pour moi à la hauteur du rêve qu'ils m'avaient fait entrevoir... Le public a adoré. Moi aussi, mais cette fois j'avais décidé de faire le difficile et l'enfant gâté.

Damie Chad.

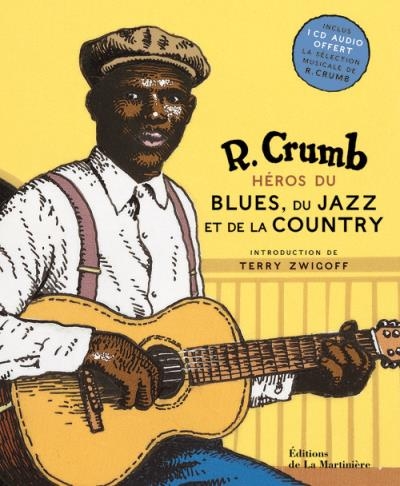

HEROS DU BLUES

DU JAZZ ET DE LA COUNTRY

ROBERT CRUMB

( La Martinière / 2008 )

C'est dans le mensuel Actuel qu'au début des années soixante-dix toute une génération a découvert Robert Crumb. Il fut l'artiste de la Contre-Culture, qu'en France on préférait nommer Underground. Aujourd'hui par chez nous son œuvre la plus connue reste la pochette du premier disque de Janis Joplin avec Big Brother and the Holding Company, le fabuleux Cheap Thrills. Mais ce sont les aventures de la bande dessinée Fritz The Cat qui assirent en ces temps lointains sa renommée. Fit un peu comme La Fontaine : pour décrire les travers de l'homme il dessina des animaux. Mais il n'était pas un moraliste. Se contentait de décrire le milieu dans lequel il vivait : celui du mouvement hippie de San-Francisco, autant dire que l'univers du matou cynique était empli de sexe, de rock, et de drogue. Beaucoup de sexe, à tel point que les ligues féministes ne manquèrent pas de dénoncer à plusieurs reprises son idéologie disons cynico-utilitaristo-copulatoire de la gent femelle.

Le dessin n'est pas la seule passion de Robert Crumb. Il est un collectionneur émérite de disques. Pas n'importe lesquels. L'éprouve une passion inextinguible pour tout 78 tours des années vingt et trente, sa prédilection le porte vers le blues et les formations à cordes country. L'a même formé un orchestre dans le but de jouer old style en prenant soin que les instruments soient mal accordés... A l'origine les dessins réunis dans ce livre étaient destinés à être glissés dans les disques de Nick Perls qui s'était donné pour tache de rééditer des compilations de vieux disques de blues sur son label Yazou Records. Ils finirent par former trois séries de 36 Trading Carts vendues séparément, dédiées au blues, au jazz et à la country des commencements.

Les voici réunies en ce volume. A droite la reproduction couleur de la carte, sur la page de gauche une courte présentation des musiciens. Notons que les commentaires de la série Blues de Stephen Calt sont des plus sommaires, ceux de David Jasen consacrés au jazz sont plus importants, mais les plus instructifs ( et de loin ) sont dus à Richard Nevins qui s'est chargé de la country.

Pour les dessins je vous laisse juger par vous-mêmes, la première chose qui me choqua ce furent les magnifiques cravates - de véritables plumages de cacatoès – dont il a affublé les bluesmen, l'a dessiné à partir de photographies et divers documents d'époque, cela leur donne un air de faux-riches qui ne parviennent en rien à donner le change, mais le pire ce sont nos countrymen, leurs costumes du dimanche, même pas élimés aux manches comme le conseille Eddy Mitchell, ne font que souligner leurs airs de péquenots pouilleux qui sentent le purin et la bouse de vache. Les jazzmen sont les seuls à porter beau. Des frimeurs de la ville. Trop propres sur eux, un brin bravaches et arborant cette jovialité sérieuse des macs qui veillent avant tout sur leurs respectabilité morale.

Le livre est accompagné d'un CD qui est une véritable invitation à redécouvrir la musique des années vingt. Bientôt un siècle, cela ne nous rajeunit pas.

LES HEROS DU BLUES

MEMPHIS JUG BAND : On the road again : musique de danse, guitare, kazoo, mandoline et chants étonnamment très proches d'un phrasé rock'n'roll sur cette piste, sur un rythme entraînant, que l'on ne se trompe pas le MJB n'a rien d'un orchestre symphonique, les jugs, ces fameuses cruches de terre dans lesquelles on soufflait ne sont pas sans évoquer les essoufflements d'un duo de tubas, cette musique reste celle des rassemblements festifs, de la prostitution, du monde interlope des nuits chaudes de Memphis. Will Shade dirigera le MJB, le personnel variera mais proviendra systématiquement des cadors des nombreux groupes de jugs si nombreux entre 1925 et 1935.

BLIND WILLIE McTELL : Dark Night Blues : c'est du tout doux, la guitare à douze cordes chantonne, la voix enrouée comme un chaton transi de froid, de la ruralité mais élégante, malgré quelques marmonnements souterrains. Willie fut chanteur de rue, un insaisissable pérégrin monomaniaque du blues, il enregistra sous plusieurs noms, trente pas en dehors du delta, ce n'est pas un hasard si Dylan écrira un morceau qui porte son nom en son honneur. Si les espèces qui survivent sont celles qui offrent le plus grand nombre d'individus déviants, l'on comprend mieux les différentes métamorphoses du blues à partir d'artistes aussi versatiles que Mc Tell. CANNON'S JUG STOMPERS : Minglewood Blues : moins réputé que le Memphis Jug Band mais un chaînon essentiel de la musique populaire américaine, le banjo de Jim Cannon – diabolique égrenage de notes qui pourrait rivaliser avec une batterie – n'y est pas pour rien, la guitare de Ashley Thompson Lewis non plus, mais nous retiendrons surtout Noah Lewis dont le jeu fonde l'harmonica moderne, tous les souffleurs qui suivent lui doivent beaucoup même si certains ignorent jusqu'à son nom. Le banjo sonne à la manière des grêlons sur un toit de tôle, un harmonica résolument moderne, étonnamment rythmique et mélancolique à la fois. Enregistré en 1927. SKIP JAMES : Hard Time Killin' Flour Blues : encore un navigateur des chemins terrestres qui a eu Memphis pour centre de gravité. Des accords de guitare cristallins mais sombres comme la mort avec par-dessus une voix de tête bousculée des émotions et des affres de la vie. Il sera redécouvert au début des années soixante notamment par Henry Vestine de Canned Heat. Son influence sur le british blues sera importante, la reprise de I'm so Glad par Cream en témoigne. Le rythme est lent, le vocal comme un poignard qu'un ennemi enfonce lentement dans votre dos, pour que vous sachiez que solitude et désespoir sont vos seuls compagnons. Enregistré en 1931.

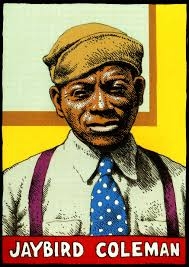

JAYBIRD COLEMAN : I'm Gonna Cross the River Jordan Some of these Days : natif d'Alabama, mobilisé dès 1914 il restera stationné sur une grande base militaire en Alabama, il s'y fait surtout remarquer par son indocilité. A l'armée il préfère l'harmonica qu'il pratique depuis l'âge de douze ans. Il touche à tout, aux chansons traditionnelles, au blues et au gospel, et passe deux ans au Rabbit's Foot Minstrels, chaîne de théâtres noirs qui proposait un mélange de genres et de numéros fortement entachés de variété – une pépinière qui servit de lancement à beaucoup de vedettes noires notamment la grande Ma Rainey - où il rencontre Big Joe Williams. Une entrée d'harmonica qui vous vrille les tympans et la voix qui articule sourdement comme un prêche de pasteur. C'est bien beau de louer Jah mais s'en aller taper à la porte du paradis n'a pas l'air marrant. Mélopée funèbre pour veillée des morts. Enregistrée en 1927. CHARLEY PATTON : High Water Everywhere : on ne le présente plus. Il est la première blues-star de la première génération des bluesmen du Delta. Il a tout synthétisé, il a tout inventé, cette manière d'user de la guitare et de la voix comme si elles n'étaient qu'un seul instrument. Un des plus grands artistes de l'ensemble de la musique populaire américaine. Tous styles confondus. Un vocal torrentueux qui emporte tout et une guitare qui reste insensible à tous les malheurs de la terre. Un cri cru de crue et de cruauté. FRANK STOKES : I Got Mine : serait-ce lui qui jouait le premier blues qu'entendit alors qu'il attendait le train et dont s'inspira W.C. Handy pour composer Memphis Blues, le premier blues dument composé, la légende serait trop belle... Ce n'est pas un hasard si son image a été choisie pour couverture du bouquin. Frank Stokes écume Memphis et ses alentours dès avant 1920. Il influença notamment Gus Cannon qui est lui-même considéré comme un précurseur. Certains le font naître en 1870, mais on ne prête qu'aux riches. C'est lui qui établit la synthèse des chants ruraux du Delta avec la charpente rythmique des ragtimes et les chants traditionnels des songsters. Dans les années 20 on le retrouve lors de medecine shows en compagnie de Jimmie Rogers, folksongs, blues et country proviennent des mêmes racines. Le vocal revendicatif plus coupant que la guitare doucereuse de l'ouate fabriquée avec le coton des plantations. Enregistré en 1928. L'a eu l'honneur de la couverture du bouquin.

LES PIONNIERS DE LA COUNTRY

'' DOCK'' BOGGS : Sugar Baby : il s'agit ici d'un des morceaux fondateurs du country blues et de la musique folk, enregistré en 1928. Le banjo court comme des pattes d'araignée et Dock chante imperturbablement comme s'il s'était mis une pince à linge sur le nez. Définitivement plouc du Kentucky. Un intraitable qui ne pactise jamais. SHELOR FAMILY : Big Bend Gal : le groupe est composé des membres des familles Shelor et Blackard ce qui explique que les quatre uniques morceaux aient été enregistrés en 1927 sous le nom de Dad Blackard's Moonschiners. Ce titre joyeux influença autant la country music que le blue grass. Musique de bal et de fête dans lequel on se plaira à entendre les racines les plus blanches de la racine populaire américaine, une oreille attentive décèlera sous l'entrain du violon la structure du menuet de la musique savante européenne. HAYES SHEPHERD : The Peddles and his wife : thème typiquement country que ne renierait pas Johnny Cash qui nous relate une pendaison dans le Comté d'Harlan qui se trouve dans le Kentucky comme personne ne l'ignore. Le banjo crépite à la manière d'un feu de joie. La voix vous relate cela avec une joviale imperturbabilité qui fait froid dans le dos. Hayes a aussi enregistré avec Dock Booggs et Gene Autry. CROCKETT'S KENTUCKY MOUNTAINEERS : Little Rabbit : Dad Crockett et ses cinq enfants ( banjo, guitares, violon ) n'ont pas enregistré cela au Kentucky mais en Californie. Musique pour danser, sarabande de cordes, samedi soir sur la terre. N'en demandez pas plus, vous êtes dans l'antichambre du paradis. Peut-être est-ce le diable qui tient le violon. BURNETT & RUTHERFORD : All Night Long Blues : la pince à vélo toujours sur le nez, pas très bluesy, le violon de Leonard trop guilleret pour cela, même si la voix nous conte la mélancolie du pauvre gars éloigné de chez lui. Nos deux compères ont écumé les salles de bal durant près de trente-cinq ans.

EAST TEXAS SERENADERS : Mineola Rag : n'ont enregistré que 28 morceaux, orchestre à cordes avec violoncelle. Ambiance très western, irrésistiblement m'évoquent je ( ne ) sais pourquoi les premiers films de John Wayne. Un savant mélange de valse et de rag. Le succès fut au rendez-vous de nos cinq cowboys. Dans le genre Allons guincher Colinda nos Serenaders et leurs airs de péquenots endimanchés qui jettent les bases du western swing remportent la palme. Aisément. WEEMS STRING BAND : Greenback Dollars : on ne prend pas les mêmes mais on recommence, jouent légèrement plus rapidement que les précédents, le banjo rajoute une goutte de sang noirs chez nos gaziers du Tennessee. Eux aussi ont un violoncelle mais en prime vous avez cette voix qui lance la danse au début, modulée comme un aboiement de chien. Dommage qu'elle rejoigne sa niche et qu'elle n'en sorte plus.

LES GRANDS DU JAZZ

BENNIE MOTEN'S KANSAS CITY ORCHESTRA : Kater Street Rag : enregistré en 1930, un des tout premiers grands orchestres, alliance subtile entre la musique de cirque et le charleston, un beau solo de trombone et Bennie Motten qui prend la relève au piano. Idéal pour accompagner les vieux films d'époque sautillants. Bennie aida beaucoup à développer l'idée de structures riffiques même si cela n'apparaît pas dans ce morceau où est privilégié la succession des différents chapitres de l'orchestre tout en douceur. Un sacré arrangeur Bennie. KING OLIVER'S CREOLE JAZZ BAND avec Louis Armstrong, Johnny Dodds, Lil Hardin : Sobbin' Blues : enregistré en 1922 à Chicago, nous sommes au tout début du jazz, qui est une affaire de passage de témoins et de succession, C'est Kid Ory, fabuleux tromboniste – nous lui avons consacré la présentation de deux CD - qui donna sa chance à Oliver, qui lui-même embaucha un jeune cornettiste nommé Louis Armstrong lequel plus tard épousa Lil Hardin dont l'œuvre est à redécouvrir... le Creole Jazz Band explosa dès 1924 pour dissensions musicales... King Oliver cré alors les Dixie Syncopators avec Kid Ory et Johnny Dodds à la clarinette. Par rapport au morceau précédent l'on remarque comme un assagissement, les solos s'étendent plus langoureusement laissant aux solistes l'occasion de peaufiner une expression davantage personnelle en rupture avec une virtuosité gratuite. Toutefois l'ambiance festive New Orleans domine encore. PARHAM-PICKETT APOLLO SYNCOPATORS avec Tiny Parham & Junie C. Cobb : Mojo Strut : Tiny Parham a travaillé en ses débuts à Kansas City avec Jack Scott pianiste émérite de ragtime. L'on trouve dans ses turbulents Syncopators Edmond Duff à la clarinette, J.D. Gray aux drums, Charles Lawson au trombone, Leroy Pickett au violon et Booker Winfield, musique un peu tonitruante qui s'amuse avec les effets de rupture et en oublie quelque peu les nuances. Pas étonnant si plus tard Tiny et son piano se spécialiseront dans l'accompagnement des films et des pièces de théâtre. Recherche l'effet et le soulignage. Cette formation n'a enregistré que deux titres en 1926. FRANKIE FRANKO & HIS LOUISIANIANS : avec Ernest Punch Miller : Somedy Stole my Gal : Encore uniquement deux titres enregistrés en 1930 par ce combo de François Moseley le fameux Frankie batteur et chef de groupe avec Leon Washington et Fred Howard aux sax, Bill Helcoid au tuba, Charles du Gaston au banjo, Zinky Cohn au piano, Ed Burke au trombone et Ernest Punch Miller au vocal. Une imitation de Cab Calloway un peu bâtarde qui louche vers la variété, gros défaut que l'on oublie vite car les musicos cartonnent. CLARENCE WILLIAM'S BLUE FIVE : avec Sidney Bechett : Wild Cat Blues : attribuée à Clarence Williams présent sur 21 des 28 morceaux enregistrés. En fait il s'agit de sessions regroupant les meilleurs musiciens du moment, Louis Armstrong et Fletcher Henderson y participèrent, mais ici c'est Sidney Bechet qui est mis en évidence. Un peu trop gentillet à mon avis, des relents de fox-trot. Le chat miaule mollement. Enregistré le 30 juillet 1923.

JELLY ROLL MORTON'S RED HOT PEPPERS : Kansas City Stomps : le pianiste fastueux originaire de la Nouvelle Orleans que l'on ne présente plus. C'est surtout d'après nous le trombone de Kid Ory qui domine ici, Jelly Roll se contentant d'interventions pianistiques en retrait par rapport à tous les autres instruments qui se la donnent gaiement, pourtant la modestie n'était pas son fort.

JIMMY NOONE : King Joe : on retrouve ce clarinettiste du début du jazz partout, aux côtés de Johnny Dodds, de Sidney Bechet, de Freddie Keppard, de King Oliver, d'Earl Hines et de Kid Ory... il est ici accompagné par son Apex Club Orchestra, l'Apex était un club de Chicago qui reçut en 1930 la visite des agents fédéraux chargés de la lutte contre la prohibition... King Joe fut enregistré le 25 Août 1928. Trompettiste et cornettiste de génie on retrouve Jimmy Noone partout, aux côtés de Johnny Dodds, de Sidney Bechett, de Freddie Keppard, de King Oliver d'Earl Hines et de Kid Ory. Qui d'autre que lui aurait pu métamorphoser cette bluette en feu incendiaire couvant sur la cendre. Incidemment vous n'irez pas cherché plus loin d'où Charles Trenet a sorti son phrasé personnel. Serait-ce Joe Poston qui chante ? Autre titre de gloire de Jimmy Noone, c'est sur une de ses improvisations que Ravel composa son célèbre Boléro. Entre la musique populaire et la musique savante, le fossé est-il si grand que cela ?

Damie Chad.

ROCKAMBOLESQUES

FEUILLETON HEBDOMADAIRE

( … le lecteur y découvrira les héros des précédentes Chroniques Vulveuses

prêts à tout afin d'assurer la survie du rock'n'roll

en butte à de sombres menaces... )

PREAMBULE O

( Scherzo Moderato )

CHEZ POPOL

Six heures du matin. Molossa trottine à mes côtés. Lecteurs ne soyez pas étonnés de cette heure matinale, les rockers ne dorment jamais. Je me dirige vers chez Popol, le seul café digne de ce nom sur Provins. Pensez que le verre de Jack est à deux euros et que Popol ne mégote pas sur la quantité, vous en verse des godets de 33 cl sans ciller. Vous connaissez mon désintéressement légendaire, je ne saurais m'attarder à de matérielles considérations si bassement économiques. D'ailleurs chez Popol, pour moi, tout est gratuit, ce serait insulter Popol que j'osasse lui tendre un centime.

FLASHBACK

Ce jour-là personne ne mouftait. Profil bas sur toutes les tables. Même Popol tirait une gueule d'enterrement. L'était sûr de son coup, l'Inspecteur Divisionnaire des Douanes. Vous connaissez, cette arrogance du fonctionnaire qui sait qu'il a le droit et la loi de son côté, le médiocre resplendissant, qui ne se sent plus pisser, qui pérore à n'en plus finir afin de savourer son triomphe. Il a le verbe haut et péremptoire :

-

Monsieur Popol, si vous me permettez je passerai de l'autre côté du bar, juste pour vérifier les étiquettes de vos bouteilles, n'ayez crainte, je suis absolument certain que vous êtes un honnête commerçant, je vous rassure, ce n'est-là qu'un contrôle de routine, que je pressens inutile, si ça ne tenait qu'à moi je m'en abstiendrai, mais un petit fonctionnaire comme moi ne peut qu'obéir aux ordres venus d'en haut, pardon, excusez-moi...

Silence de mort dans le bistrot. Monsieur l'Inspecteur Divisionnaire des Douanes est maintenant de l'autre côté du comptoir. Il s'extasie devant l'étagère des verres propres :

-

Félicitations, Monsieur Popol, si j'étais inspecteur de l'hygiène je ne pourrais que vous signer une attestation ad hoc. Quelle brillance ! Quelle limpidité ! Quelle transparence ! Plus que de la méticulosité, de l'amour, oui de l'amour, Monsieur Popol vous êtes un poète de l'essuyage, je vous félicite, je m'incline... ah mais j'oubliais, je suis venu pour le Jack, quelle étrange bouteille Monsieur Popol, et ces caractères étranges, je n'en ai jamais vu de pareils... mais si, suis-je distrait ! Pas plus tard que hier soir, sur l'autoroute, le camion arrêté avec sa cargaison de... attendez le chauffeur prétendait qu'il transportait du Moonshine Polonais, je suis désolé Monsieur Popol, mais je crois qu'il va falloir que vous fermiez votre café tout de suite et que vous me suiviez sans rémission.

Monsieur l'Inspecteur Divisionnaire des Douanes jubile. Il aperçoit déjà sur son bureau le message de félicitation envoyé par le Ministre avec l'annonce de la promotion et celle de la médaille. Il a bien mérité de la patrie. Il est sur un petit nuage rose. Et sur un petit truc noirâtre qui dépasse de sous le comptoir. Molossa déteste que l'on marche sur son appendice caudal, ce n'est qu'une brave bête, un animal aux mœurs primitives et aux réflexes impulsifs, ses dents déchirent le mollet de Monsieur L'Inspecteur Divisionnaire des Douanes, elle en arrache la chair et ses dents cisaillent le faisceau veineux et artériel du fonctionnaire, le sang gicle comme d'un tuyau d'arrosage, le malheureux s'enfuit en hurlant, sous les rires, les huées et les applaudissements de la clientèle. Popol offre une tournée générale de Moonshine Polonais, Molossa est caressée, fêtée, félicitée, papouillée, embrassée...

Au bout de la rue les pompiers ramassent le corps pantelant de Monsieur l'Inspecteur Divisionnaire des Douanes, on ne le reverra plus chez Popol, quand par erreur il passe devant l'établissement, malgré sa prothèse et sa canne il s'enfuit en courant. Ne le plaignez pas, il a été contacté par Handi-Sport pour participer aux Jeux Olympiques.

RETOUR A LA TERRIBLE REALITE

Ne suis pas assis depuis deux minutes sur la terrasse qu'un autre client arrive. Une cliente pour être précis. Toute jeune certes, mais pas vraiment une beauté incandescente. Le plus terrible c'est son visage qui transpire la bêtise. Que voulez-vous, certaines personnes ne sont pas aidées par la vie, le monde est parfois cruel. Choisit la place juste à côté de la mienne. Son visage s'éclaircit dès qu'elle aperçoit Molossa qui roupille à mes pieds.

-

Quel joli chien-chien ! Qu'il est mimi ! Puis-je le caresser Monsieur ?

-

Sans problème, mais c'est une chienne, elle s'appelle Molossa

-

Quel nom charmant ! Moi c'est Cunégonde Kruchet, mon Papa m'a toujours dit que ceux qui aiment les chiens ne sont jamais méchants !

-

Votre père a raison, vous lui transmettrez mon salut dès que vous le reverrez, dites-lui que je loue fort sa sagesse...

-

Hélas, Monsieur, Papa est mort, voici à peine huit jours...

-

Je vous prie de m'excuser Mademoiselle, vous devez avoir bien du chagrin, vous et votre mère qui...

-

Non Monsieur, ma mère est décédée quand j'avais cinq ans... Désormais je suis seule au monde, et je suis venue à la ville pour chercher du travail...

-

Mademoiselle – c'est Popol qui surgit fort à propos le plateau à la main – je vous apporte un café comme hier matin, je me suis permis d'ajouter un croissant de la veille que je vous offre.

Et Popol s'éloigne sans attendre de remerciement. C'est un pudique Popol, l'a le cœur aussi gros que le calibre qu'il dissimule sous son tablier. Le visage de Cunégonde Kruchet s'éclaire d'un large sourire, mais déjà Molossa s'est assise tout près d'elle et darde sur la jeune fille son regard suppliant d'ange ( exterminateur ), je connais la suite de l'histoire, peux vous en résumer le scénario, la Cunégonde sa viennoiserie elle va lui passer sous le nez, dans trois minutes elle sera bien au chaud dans le gouffre insatiable qu'est l'estomac de Molossa. Mais non, ça ne se passe pas comme prévu. La Cunégonde a beau lui fourrer la pointe du croissant sous le museau, Molossa est devenue de marbre, les yeux mi-clos et la truffe au vent. L'imminence d'un événement invisible est certaine. Tous mes sens sont aguets, je le sens l'heure est grave, décisive même, mais, mais, mais, je connais cette odeur, Molossa aussi, sa queue frétille de gauche à droite, non d'un triple Jack, c'est la fragrance caractéristique d'un Coronado 45 !

ON THE ROAD AGAIN

Trois ans que nous ne nous étions pas revus. Depuis l'affaire des Chroniques Vulveuses, nous tombons dans les bras l'un de l'autre, mais le Chef n'est pas un sentimental :

-

Agent Chad, hum, en galante compagnie à ce que je vois, va falloir surseoir à ce genre d'agissements grivois, vous reprenez du service immédiatement. Le SSR a besoin de vous.

-

Chef arrêtez vos plaisanteries, vous savez bien que le Service Secret du Rock'n'Roll a été démantibulé définitivement en de tragiques circonstances, mais quel plaisir de vous revoir et de parler du bon vieux temps, asseyez-vous, je vous présente Cunégonde Kruchet qui justement s'apprêtait à partager son croissant avec Molossa !

Le chef s'est assis et me regarde avec commisération. Il tire longuement sur son cigare, exhale lentement un nuage de fumée noire à la manière des antiques locomotives à vapeur, rien qu'à la manière dont il tapote son Coronado 45, je sais que les minutes qui vont suivre seront lourdes de conséquences :

-

Agent Chad, peut-être ne le savez-vous pas, mais depuis l'année dernière le pays a changé de Président. Le nouveau venu s'est étonné de l'absence d'un SSR – les Amerloques, les Anglais, et même les Russes en ont un, mais pas la France... Bref après d'infinies tractations le service est reconstitué, avec des moyens ridiculement bas, mais ce n'est qu'un début, c'est à nous de faire nos preuves.

-

Chef, c'est merveilleux et incroyable !

-

Agent Chad, vous ne serez jamais un stratège de la plus haute métapolitique, si seulement vous pouviez avoir le tiers du quart de la finesse de votre chien, certes c'est incroyable, mais c'est surtout inquiétant... Mais nous en reparlerons. Je sors de l'Elysée, j'ai récupéré la clef des nouveaux locaux, nous partons immédiatement en prendre possession, il est temps de reconstituer le service.

-

Pardon Monsieur le Chef – c'est la voix mal assurée de Cunégonde qui s'élève - je n'ai rien compris à votre conversation, il me semble que vous recrutez du personnel, cela tombe bien, je cherche du travail et...

-

Mademoiselle Cunégonde Kruchet je ne doute pas que nos Services n'auront qu'à se féliciter de votre collaboration, à partir de cette minute, considérez-vous comme un agent en action du SSR. En piste !

LES NOUVEAUX LOCAUX

Le chef m'étonnera toujours. Pourquoi avoir embauché cette pauvre gourde de Cunégonde dans un service secret ? D'autant plus que pendant que je conduis, le Chef est tout miel tout sourire, se désole de la disparition de ses parents, lui attribue l'affectueux surnom de Cruchette, et lui vante les mérites du Coronado 45, le seul que Napoléon consentait à fumer avant de livrer ses grandes batailles, et le fait historique qu'à la veille de Waterloo, l'intendance n'avait pu lui en fournir à cause du blocus de ces satanés anglais...

Vous comprendrez que pour raison de sécurité je ne vous dévoile pas l'endroit exact des nouveaux locaux. L'immeuble situé dans un quartier périphérique parisien n'est guère reluisant. Pas d'ascenseur pour parvenir au dix-septième étage. A première vue il est inhabité. Quand nous poussons la porte du grand meublé ( cinq pièces exigües ) pour famille nombreuse , Cruchette ne peut retenir un cri de détresse :

-

Quelle horreur, trois centimètres de poussière, personne n'est rentrée ici depuis au moins dix ans, je passe illico un coup de balai et je fais la poussière sur le champ !

Pendant que Cruchette s'affaire, le Chef et moi, improvisons un bureau avec la table de la cuisine. Le chef paraît méditatif, mais une fois qu'il a débarrassé le tiroir de ses couteaux et de ses fourchettes pour y ranger sa provision de Coronados, il retrouve son allant, sort de sa poche un petit boîtier rouge qu'il branche à la prise du téléphone – la liaison directe avec l'Elysée m'indique-t-il – le chef se frotte les mains, la première réunion de travail peut commencer, mais il n'a pas fini d'allumer un Coronado 45 que Cruchette l'interrompt dans cette tâche qui exige concentration et subtilité :

-

C'est sale, mais au moins nous n'aurons pas de moustiques. Les derniers locataires avaient mis des pastilles partout, regardez j'en ai retrouvé une bonne trentaine, elles ne sentent plus, il faut les jeter, elles ne valent plus rien.

-

Certainement Cruchette, débarrassez-vous en dans le vide-ordure sur le pallier – Cruchette toute fière se hâte de remplir cette nouvelle mission, le Chef se tourne vers moi - des micros ultra-sensibles, Agent Chad, l'affaire s'avère beaucoup plus dangereuse que je ne le pensais, je vous le certifie, la survie du rock'n'roll n'a jamais été aussi compromise en notre pays. Nous sommes au centre d'une machination infernale, il est temps que j'allume un nouveau Coronado.

( A suivre. Episode 1 : Allegro Mysterioso )