KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 577

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR’TNT KR’TNT

01 / 12 / 2022

TURTLES / BOO RADLEYS

LEON RUSSELL / JOHNNY MAFIA

SHIRLEY ELLIS / NOSTROMO

DEHN SORA / DIDIER SEVERIN

ROCKAMBOLESQUES

Sur ce site : livraisons 318 – 577

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Turtlelututu chapeau pointu

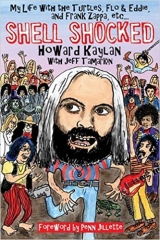

Pour apprendre des tas de choses passionnantes sur les Turtles, il existe deux possibilités : soit lire l’autobio d’Howard Kaylan, Shell Shocked - My Life With The Turtles, soit celle d’Harold Bronson, The Rhino Records Story: Revenge Of The Music Nerds. L’idéal est bien sûr de se taper les deux. Festin garanti. Miam miam. À condition bien sûr d’adorer la grande pop californienne.

Bronson leur consacre un chapitre entier dans son autobio (The Rhino Records Story: Revenge Of The Music Nerds). Le titre du chapitre met bien l’eau à la bouche : «Turtlemania! The Story of America’s Beatles». Comme ça au moins, on est tous prévenus. Pour Bronson, les Turtles font partie des chouchous. Il indique en outre qu’Howard Kaylan et Mark Volman furent des early supporters et de fervents collaborateurs, pendant les 24 ans d’activité de Rhino Records.

Au commencement était non pas le verbe mais The Crossfires, un groupe de surf instro, et en 1963, ils se réunissent pour discuter de l’embauche de Mark Volman. Okay pour Volman, il aidera à installer les amplis et il pourra chanter un ou deux cuts, mais il ne sera pas payé. Kaylan raconte que le soir de son premier concert à l’UCLA fratenity, Volman a tellement abusé du punch qu’il s’est écroulé dans les marches en explosant de rire, ce qui lui valut d’être surnommé «Bumbling Idiot» - Quand son père apprend qu’il ne touche que 5 $ alors que les autres en ramassent 17, il paye à Mark un sax alto, de sorte qu’il soit rémunéré au même taux que les autres - Avec les Turtles, on n’a pas fini de se marrer. Deux hommes d’affaires s’intéressent aux Crossfires, Lee Lasseff et Ted Feigin. Ils envisagent de créer un label pour les lancer et comme Feigin est un fan de Moby Dick, il baptise le label White Whale. Puis leur manager Reb Foster demande aux Crossfires de changer de noms. Pourquoi pas les Turtles ? - C’était un animal comme les Byrds et le ‘tles’ qu’on trouve aussi dans les Beatles sonne très anglais. Ça parlera bien au grand public qui va croire que c’est un nouveau groupe anglais. Le groupe accepte, à contre-cœur. Ils pensent que Reb se fout de leur gueule, à cause de leur look et du fait qu’ils sont lents et empotés - Et pouf c’est parti, première tournée en 1965 avec the Dick Clark Caravan of Stars : ils se retrouvent à l’affiche avec Tom Jones, Peter & Gordon, les Shirelles, Brian Hyland, Ronnie Dove, Billie Joe Royal et Mel Carter. Alors que leur avion décolle de Los Angeles, ils voient les fumées noires s’élever dans le ciel : the Watts riots. Les Turtles ont les cheveux longs à l’époque et ça se passe assez mal dans les hôtels, notamment au Hilton de Chicago où on les regarde avec mépris. Ils sont même harponnés par un vétéran : «I lost my arm defending you !». Comme l’indique le nom de la tournée, les artistes voyagent à travers le pays à bord d’un bus. Pour faire des économies, on dort une nuit sur deux dans le bus. Le règlement veut que les stars les plus anciennes dorment dans les fauteuils et donc pour étendre leurs jambes, il faut libérer des places. Les bleus doivent donc dormir au sol. Howard et Mark dorment au sol. Lorsqu’ils arrivent à New York, ils jouent au Phone Booth et un soir Dylan est assis au premier rang avec ses lunettes noires et sa chemise polka dots. Les Turtles font une reprise d’«It Ain’t Me Babe» et à la fin du set, on les amène à la table de Dylan qui semble être dans le coma. Dylan a le temps de dire qu’il a beaucoup aimé leur dernière chanson avant de s’écrouler, la gueule dans son assiette de pâtes. L’histoire des Turtles n’est faite que de ce genre d’épisodes drolatiques. Quand les Turtles doivent remplacer leur batteur, Gene Clark leur conseille de prendre John Barbata, qu’on appelle aussi Johny (sic) Barbata.

PF Sloan est très impressionné par le niveau musical des Turtles : «Leur son de basse est génial, très différent de ce j’entends ailleurs. Et le son de la guitare électrique est unique, ils sont bien plus excitants que les autres groupes en circulation.» Bill Utley salue lui aussi les musiciens : Chuck Portz (bass), Jim Tucker (rhythm guitar) et pour Bronson, Howard Kaylan «is the best singer in an American rock band of the period». Mark Volman amène a high harmony, comme David Crosby dans les Byrds. Chip Douglas, qui jouait dans le Gene Clark Band, remplace Chuck Porz pendant peu de temps. Un soir au Whisly A Go-Go, Papa Nez vient trouver Chip pour lui proposer de produire les Monkees. Avec les Turtles, Chip se fait 150 $ par semaine. Papa Nez lui propose 100 000 $ d’entrée de jeu, alors le choix est vite fait. Chip quitte les Turtles en 1967. C’est Jim Pons, le bassman des Leaves, qui le remplace. Il est tout de suite adopté par les Turtles, car c’est un mec chaleureux, low-key and friendly. Pons encourage les autres à chercher une voie spirituelle qui passe bien sûr par les drogues psychédéliques, les Eastern religions, la scientologie et la méditation transcendantale. Pons : «Being in the Turtles was a strange coexistence of the spiritual and the hedonistic.» Lors d’une tournée à Londres, les Turtles rencontrent les Beatles, mais ils trouvent l’attitude des Fab Four étrange. Ils voient Paul ramper sous les tables pour photographier l’entre-jambes des filles. Brian Jones présente Howard à Jimi Hendrix - Ils boivent tous les deux du cognac et mangent des omelettes aux épinards, mais le mélange est trop inhabituel pour Howard qui dégueule sur Jimi - Quand les Turtles jouent au Speakeasy, Brian Jones les félicite pour leur California harmony sound et Jimi Hendrix porte le fameux «eye coat» qu’on voit sur la pochette du pressage américain de son premier album, celui qui est paru sur Reprise.

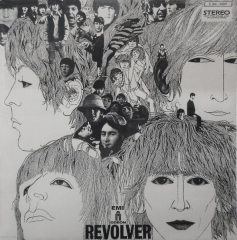

Bon, les Turtles ont un son, seulement le problème, c’est qu’ils veulent être le Beatles - If the Beatles can do it, so we can - Quand ils passent une commande dans un bar, ils demandent «white tea with a bickie (a biscuit) on the side so we can dunk it.» À la parution de Revolver, ils passent leur temps à écouter l’album et ils prennent les drogues qu’ils imaginent être celles des Beatles. Puis ils flashent sur Ray Davies qu’ils considèrent comme l’un des reigning geniuses of pop music. Les Turtles sont invités à jouer à la Maison Blanche car la fille de Nixon est fan du groupe. C’est Volman qui raconte : «C’était une fun party, on a été bien traités et la bouffe était bonne. Il y avait environ 450 jeunes adultes, des fils d’ambassadeurs et de membres du Congrès, et boy, ils étaient bien défoncés.» Volman l’était aussi, car il s’est cassé la gueule cinq fois sur scène et a failli se battre avec Pat Nugent quand il a commencé à draguer sa femme Luci qui était la fille du Président Lyndon Johnson. Quelle rigolade ! On imagine la tête de Bronson à l’instant où il raconte cette histoire abracadabrante. Au sein des Turtles, on surnomme Howard Kaylan the King Penguin, à cause de sa façon de se dandiner sur scène. Certains admirateurs comme Tom Hibbert ont su reconnaître les mérites des Turtles albums, notamment Turtle Soup, qu’il qualifie de one of the five very best albums of the Sixties. C’est aussi hélas le dernier album du groupe. Ils avaient commencé à travailler sur Shell Shock qui aurait dû être leur meilleur album. Mais ils se sont fait rouler par un road manager qui s’est barré au Mexique avec l’argent récolté dans les tournées et, en prime, la femme de Jim Pons. Du coup, leur management s’est retourné contre le groupe avec une procédure. Pour affronter la tempête, les Turtles ont décidé de stopper net leur consommation industrielle de peyote, de magic mushrooms et de THC. Bronson va bien sûr sortir sur Rhino les deux albums bloqués des Turtles (Shell Shock et Captured Live). Il fait aussi une box avec Mark et Howard : The History Of Flo & Eddie And The Turtles.

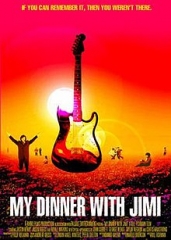

C’est Harold Bronson qui produit le film de Bill Fishman, My Dinner With Jimi (Turtles Story), sorti en salle en 2003. C’est donc un film Rhino. Comme le film est écrit par Howard Kaylan avec un Y, on y retrouve exactement tout ce que décrit Bronson dans son Turtles chapter et tout ce que décrit Kaylan avec Y dans son autobio, Shell Shocked - My Life With The Turtles. Au détail près. Sauf que c’est mis en images et d’une certaine façon, ça éclaire la pièce. Le film est comme tous les petits biopics rock, il tient ses promesses, avec des acteurs qui font de leur mieux pour ressembler aux personnages. L’acteur qui fait Jimi Hendrix est excellent, il s’appelle Royale Watkins, il est groovy à souhait. On voit tous les Turtles, Howard Kaylan avec un Y, Jim Pons, Mark Volman, Jim Tucker, Al Nichols de Johny (sic) Barbata, on les voit mimer le clip d’«Happy Together», une merveille imputrescible, et on les voit jerker le Whisky A Go Go en 1966, avec les Doors en première partie. On retrouve aussi dans le film l’épisode Herb Cohen qui donne à Howard Kaylan avec un Y les astuces pour se faire réformer, alors pendant une semaine, Kaylan avec Y et Volman se shootent sur la musique de «The Trip», le vieux hit de Kim Fowley. Puis arrive le premier voyage à Londres, l’invitation chez Graham Nash, la pipe à eau, et Donovan qui dit aux Turtles de se méfier de John Lennon, Nash leur fait écouter Sgt Pepper, puis il les emmène boire une pinte au Speakeasy, Lennon insulte Tucko et Kaylan avec un Y rencontre Brian Jones qui lui présente un Jimi Hendrix en costard rouge. Les verres de cognac, l’omelettes aux épinards, la dégueulade, tout se déroule exactement comme dans le book. Au détail près.

La couverture de Shell Shocked - My Life With The Turtles donne le ton. Kaylan avec un Y est là pour rigoler. Chez lui, c’est une disposition naturelle. Lui et Volman sont un peu les Laurel & Hardy de la scène pop californienne. Mais l’humour Kaylandais est un peu forcé. Lorsqu’il annonce à ses parents qu’il arrête ses études pour entreprendre une carrière de rocker, son père pique une crise, devient tout rouge, lui dit qu’il s’est saigné aux quatre veines pour lui et c’est ça le remerciement ? Alors pour le calmer, Kaylan avec un Y lui dit que si dans six mois, il n’est pas devenu riche et célèbre, il reprendra ses études. Sa chute de paragraphe est supposée être drôle : «Je me sous-estimais. It didn’t take that long.» Oui, les Turtles sont vite devenus riches et célèbres avec une cover de Dylan, «It Ain’t Me Babe», interprétée, nous dit Kaylan avec un Y, de la façon dont l’aurait interprétée Colin Blunstone, son modèle. En fait il ne supportait plus l’UCLA, où il était inscrit - It was the most intimidating place on the planet - Ses amphis pouvaient contenir 2 000 étudiants et les classes en comptaient 150 - Too big. Too fast. Too much. I was freaking out - Il devient beaucoup drôle lorsqu’il relate l’épisode déjà évoqué d’Herb Cohen et ses fameux conseils pour se faire réformer - Herb was a human lawn gnome, c’est-à-dire un nain de jardin humain qui ne portait que des chemises cubaines, des cargo pants et un chapeau d’Indiana Jones - Cohen lui donne tous les détails et lui dit de bien noter : plus se laver, se bourrer de drogues, refuser de passer les tests et act like a little queer, c’est-à-dire faire un peu la chochotte, les militaires détestent les tapettes. Et ça marche ! Quand Kaylan avec un Y sort libre du bureau de recrutement, il dit que c’est le plus beau jour de sa vie. Tous les mecs qui ont vécu ça savent très bien ce qu’il veut dire. On a la fabuleuse impression d’avoir baisé le système. Il y a aussi l’épisode de la Maison Blanche, où les Turtles, enfermés dans une bibliothèque qui leur sert de loge, sniffent leur coke sur l’ancien bureau d’Abraham Lincoln. Bon d’accord, c’est de l’anecdote à la mormoille, mais d’une certaine façon, ça reste en cohérence avec le côté potache de Laurel & Hardy. Ils ne se sont même pas posé la question de savoir s’il y avait des caméras.

Cette autobio est aussi l’occasion rêvée de traîner à Laurel Canyon. Kaylan avec un Y prend un soin particulier à détailler les endroits, ce que font rarement les auteurs : «Mark et moi nous installâmes à Laurel Canyon, sur Lookout Montain Avenue, au croisement de Wonderland Avenue School. Tous ceux qui bossaient à Hollywood étaient déjà installés dans le coin. Nos potes Danny Hutton (Three Dog Night) et le grand photographe Henry Diltz étaient nos voisins. Il y avait aussi la fameuse cabane de rondins de Zappa et les ruines du manoir d’Houdini.» Dommage qu’il oublie de citer Captain Beefheart qui lui aussi était installé dans le coin. Puis les Turtles enregistrent leur premier album aux fameux Western Studios sur Sunset Boulevard, là où ont enregistré les Beach Boys et Jan & Dean. Ils ont la chance de bosser avec Bones Howe : «Bones bossait avec ceux qui allaient devenir the Wrecking Crew, la crème de la crème des session players d’Hollywood, ceux qui ont joué sur tous les hits des Beach Boys, de Phil Spector, des Mamas & the Papas, des Fifth Dimension, des Monkees, all of it. The list is stupid long.» Ce qui explique la qualité des albums des Turtles, un groupe qu’on avait tendance à l’époque à prendre à la légère. Et c’est là que se met en route le rythme infernal : album/tournée/album/tournée. Pour leur premier vrai concert, les Turtles jouent en première partie des Herman’s Hermits au Rose Bowl de Pasadena. Puis c’est le Dick Clark’s Caravan of Stars évoqué plus haut, d’août à septembre 1965. Comme il y a des blacks dans le bus, Howard et Mark découvrent consternés les rigueurs de la ségrégation : pas question d’hôtel ni de restau dans le Sud - Il s’agissait des mêmes assholes qui se moquaient de nos cheveux longs. On les haïssait, mais on ne pouvait rien faire contre ça. Small people with small brains have always run this country - Kaylan avec un Y veut dire par là que les États-Unis sont un pays de beaufs. C’est Mel Carter, le black crooner de la tournée, qui initie Laurel & Hardy à l’herbe, une nuit, dans sa chambre d’hôtel. Il attrape Kaylan avec un Y par le cou et lui souffle une bouffée de fumée d’herbe dans la bouche. Sur le coup, Kaylan flippe, car il n’est pas gay. Mais c’est son premier trip - And then I felt it - Soudain, il voit mieux le monde, with a better focus. Le lendemain, Laurel & Hardy achètent de l’herbe à Mel Carter et c’est ainsi qu’ils démarrent une longue et heureuse carrière de druggies. Car cette autobio décrit aussi un maelström de drogues. Ces mecs-là n’arrêtent jamais. Tout est dans l’excès, à la mode californienne. C’est leur façon de rappeler que les deux cultures sont indissociables : les drogues et le rock marchent ensemble.

Ah il faut voir la trogne du Kaylan sur la pochette du premier album des Turtles, It Ain’t Me Babe. (Le deuxième en partant de la gauche). On dirait Thernardier ! Oh la gueule ! L’album est extrêmement poppy. Ils font une version bien nerveuse d’«Eve Of Destruction», mais bon, celle de Barry McGuire passe mieux, car plus raw. Ils tapent aussi dans Mann & Weil avec «Glitter & Gold», c’est joyeux, superbe, presque élastique. N’oublions pas qu’ils sont accompagnés par des requins de studio, donc ils ont du son. En B, ils tapent pas mal dans Dylan, avec le morceau titre, «Love Minus Zero», véritable emblème des Silver Sixties, avec des tambourins californiens, et pour finir une belle mouture de «Like A Rolling Stone», you dress so fiiine, Kaylan avec un Y fait bien son used to laugh so loud. C’est la chanson parfaite after all : contenu + mélodie.

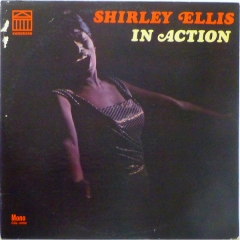

Kaylan avec un Y est content de sa Caravan of Stars : il parle d’une learning experience - Tom Jones was an education all by himself - En effet, quand le bus de la tournée arrive en ville, Tom Jones commence à faire son marché derrière la vitre du bus : des centaines de screaming girls l’attendent et rêvent de se faire baiser. Il agite derrière la vitre une peluche de cyclope nommée Wendell : «Oooh you’d like to meet Wendell, wouldn’t you ladies? Arrrgh here he comes, girls!». Wendell est surtout dans son pantalon. Tom Jones est un mec qui ne débande jamais. Kaylan ajoute en guise de chute que Tom était «très en avance». Les Turtles font ensuite une tournée avec les Larks et Shirley Ellis. Laurel et Hardy remarquent très vite que Shirley et son accompagnateur Lincoln Chase sont ensemble 24 h/24 et qu’ils sont camés jusqu’aux oreilles - Whatever they were on, it sure wasn’t weed - Ils remarquant dans la foulée que les Larks ont aussi les yeux sacrément vitreux. Mais Shirley et les Larks ne se mélangent pas avec les petits blancs. Laurel & Hardy doivent fumer leur grass tout seuls dans leur chambre d’hôtel.

Ils vont d’ailleurs continuer de se schtroumpfer ensemble. Ils découvrent vite les avantages du LSD et Kaylan avec un Y fait un jour l’erreur de mélanger le LSD avec du champagne - Recipe for disaster - Lors d’un concert pour un public corporate, il insulte le public, puis il insulte ses collègues et finit par s’isoler chez lui pendant deux mois. De fait, il est viré du groupe. Il revient voir ses collègues un peu plus tard et découvre qu’ils répètent sans lui. Il leur demande ce qu’ils font. «On répète», répond l’un d’eux. «Vous répétez quoi ?». «Stuff», lui dit un autre. Puis on lui demande ce qu’il devient, et Kaylan avec un Y répond : «Rien». «Cool» lui dit un autre. Alors on lui demande si ça l’intéresse de revenir dans le groupe, et Kaylan avec un Y répond : «Sure. Why not?». Voilà comment ça se passe dans les Turtles. On est viré et on revient. Easy.

À une époque, ils enregistrent au studio d’Ike Turner. Ils découvrent un gigantesque œuf de Fabergé posé sur la console de mixage : c’est la réserve de coke d’Ike - Welcome to Bolic Sounds, boys. Enjoy yourselves - Pendant les deux semaines qu’ils ont passé dans le studio d’Ike, «the damned egg was never empty». Puis avec sa copine Diane, Kaylan avec un Y passe à l’héro. Apparemment, ses relations sentimentales sont conditionnées par les drogues - When we were good, we were very, very good, but when we were bad, we were beyond horrid. It was very Hollywood - Il évoque aussi les sessions d’enregistrement d’Illegal Stills - Je n’ai jamais vu autant de drogues dans ma vie. Et c’est moi qui dis ça ! J’ai beaucoup apprécié l’enregistrement de cet album, mais ça prenait des heures pour caler un cut. J’écoutais Stills raconter des récits de guerre imaginaires, il avait un énorme flacon de coke et un buck knife à la main - Comme tout le monde à l’époque, ils sniffent snaffent d’énormes quantités de coke, jusqu’au jour où le pif se met à déconner - And the I started to get a nosebleed. It was funny for a moment - C’est là que Laurel & Hardy décident d’arrêter la schtroumphsification industrielle.

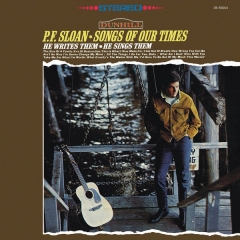

Un jour, Bones Howe leur fait écouter une démo de P.F. Sloan, «You Baby» - Quand il entendit le motif de batterie, Don Murray sourit pour la première fois depuis trois ans (Don Muray fut le premier batteur des Turtles, vite remplacé par Johny (sic) Barbata) - C’est avec cette petite merveille que les Turtles devinrent the West Coast Ambassadors of Good-Time Music, nous dit Kaylan avec un Y. Eh oui, P.F. Sloan, on y revient toujours. Tu peux trouver «You Baby» sur l’album du même nom, paru en 1966. Big jerk it off ! Fantastique shoot de jingle jangle, c’est l’énergie du jerk de Sloan. On tombe plus loin sur un autre cut de Sloan, «I Know That You’ll Be There». C’est bien ficelé et même assez puissant. On ne regrette pas d’avoir rapatrié l’album. Encore du Sloan embarqué par-dessus les plages de Californie avec «Can I Get To Know You Better» et ils finissent l’A en pompant goulûment «Psychotic Reaction» («Almost There»). Kaylan avec Y ose signer ce pompage ! Ils virent un brin Dylanex avec «Fall Bearing Ball Bearing World», ça joue aux belles guitares incisives, c’est joliment ficelé, protest en diable !

Puis ils enregistrent «Happy Together» - C’est la seule fois où je suis ressorti du studio en sachant que je venais d’enregistrer un number one record - Et il ajoute, fier comme un paon : «It still defines me.» On retrouve cette merveille sur l’album du même nom, Happy Together. C’est le hit sixties par excellence. Leurs pah pah pah valent bien ceux des Beach Boys, alfter all. Globalement, ils font une belle pop chargée d’ambition, presque Brill. Elle peut aussi devenir inepte, un brin Disney. C’est le risque, avec ce genre de mecs. Sloan leur refile une compo en B, «Can I Get To Know You Better», beaucoup d’allure et ultra-chantée.

C’est Dean Torrence - le Dean de Jan & Dean - qui réalise la pochette de The Turtles Golden Hits, our biggest-selling album. Kaylan avec un Y évoque aussi les Rhythm Butchers, ces covers enregistrées à l’arrache sur un lecteur de cassettes et commercialisées par Harold Bronson sous la forme d’une série de 45 tours - Stupid fun times.

Quand ils se débarrassent de Koppelman & Rubin pour décider de se produire et de se manager eux-mêmes, les Turtles réalisent qu’ils ne sont ni producteurs ni managers. Alors ils font appel à Harry Nilsson qui leur file un coup de main sur The Turtles Present the Battle Of The Bands. Mais les mecs du label White Whale mettent la pression sur le groupe. Ils veulent un autre «Happy Together». Excédé, Kaylan avec un Y compose «Eleanore» en retournant les accords d’«Happy Together» comme des peaux de lapin. Et ça marche ! C’est vrai qu’«Eleanore» tape en plein dans le mille, bien monté aux harmonies vocales. On finit par tomber sous le charme de cette drôle d’équipe, mais on voit bien qu’ils sont restés un groupe de singles, ils ne savent pas tenir la distance d’un album. Ils font un petit carton en B avec «Surfer Dan», pur jus d’On The Beach, ils sont capables de singer les Beach Boys avec brio. Big surf craze !

Ray Davies vient en Californie produire le fameux Turtle Soup, dernier album des Turtles sur White Whale. L’album floppe, car l’association n’est pas bonne. «She Always Leaves Me Laughing» est bien foutu, mais pas fulgurant. L’album est plein de son, «Love In The City» regorge d’ambition et de chœurs, ça brasse énormément, mais il manque la magie. Ça se réveille en fin de B avec «Somewhere Friday Nite», une pop psyché pleine d’allure, ultra-chargée et fouettée d’accords à la Keef. Mais c’est avec l’enchaînement de «Dance This Dance With Me» et «You Don’t Have To Walk In The Rain» que se produit le miracle. Ça démarre lentement et ça vire vite à l’éclat pop californien. Pure merveille ! Fantastique fil mélodique ! Superbe ! Plein d’élan, plein d’azur !

Ils demandent ensuite à leur vieux copain Jerry Yester de produire Shell Shock, le fameux album jamais sorti et rescapé par Rhino. Mine de rien en passant, c’est le meilleur album des Turtles. Ça démarre dès «Goodbye Surprise», une pop ambitieuse de Californian Hell. Fantastique allure ! Cette fois, on les prend vraiment au sérieux ! Au fil des cuts, ils restent fantastiquement ambitieux, ils se conduisent comme de sacrés puristes et des mélodies comme celle de «There You Sit Lonely» te remontent bien le moral - I sing a song for you/ I love you - Encore de la très belle pop aventureuse avec «We Ain’t Gonna Party No More», c’est surtout très chanté, ils deviennent même complètement magiques. Leur «Lady O» est aussi beau qu’un cut de John Lennon. Ils passent aux énormités avec «Can I Go On» et une fantastique qualité du son. Tu as de la slide et la basse de Jim Pons à la surface du lagon d’argent. Et voilà le coup de génie tellement attendu : «Dance This Dance». Ces mecs créent du rêvent comme en créaient les Beatles avec le White Album. C’est du génie mélodique à l’était le plus pur, tel qu’on le trouve chez John Lennon ou Brian Wilson. Avec «If We Only Had The Time», on entre encore une fois dans le lagon des Turtles. Ouch, quel album !

C’est à cette époque que Jim Pons découvre Judie Sill. Et comme les Turtles sont entrés en guerre contre deux managers et leur maison de disques, ils se trouvent pris dans les filets de la justice. Ils n’ont plus le droit d’enregistrer - The Turtles were done - Laurel & Hardy deviennent Flo & Eddie et bossent pour Zappa qui en fait leur sauve la mise en leur proposant de chanter dans son groupe. Sans l’intervention miraculeuse de Zappa, ils allaient disparaître. La deuxième partie de l’autobio est donc consacrée à Zappa, aux tournées mondiales et au maelström des rencontres et des célébrités à travers deux décennies, jusqu’en 1993, quand Zappa meurt d’un petit cancer. Cette deuxième partie d’autobio est un festin royal pour les fans de Zappa, car Kaylan avec un Y décrit quelques orgies et n’hésite pas à rappeler que tonton Zappa est avant chose un sacré queutard, même si Gail Zappa l’attend à la maison. C’est une épouse intelligente qui l’accepte comme il est. Elle va même lui survivre et veiller sur les intérêts générés par sa postérité. Au beau milieu du maelström, Kaylan avec un Y rend un bel hommage à Bill Graham - A true gentleman - Graham aimait bien les Turtles - Il était là à chacun des shows qu’il organisait pour nous, standing in the wings and laughing his ass off - Kaylan avec un Y rend aussi hommage à Bowie qui tourne alors aux États-Unis avec Ronno - Bowie was a gentleman and his show was unbelievable. On avait sous les yeux l’avenir du rock - Kaylan avec un Y voit mourir Zappa, puis il apprend la disparition brutale de son ami Marc Bolan - When Bolan died, I had gone into shock - et puisqu’on patauge dans les tragédies, en voici une troisième : en 1974, John Lennon produisait l’album Pussy Cats de Nilsson. Lennon voulait qu’Harry pousse le primal scream. Ils rivalisent, et Harry dit qu’il peut crier plus fort et plus longtemps. Quand Lennon rentre à Londres, abandonnant May Pang et la Californie, Harry Nilsson est effondré : il a pété ses cordes vocales. Et ce n’est pas réparable. Alors il chiale. Il dit à Kaylan avec un Y qu’il avait été un roi et qu’il n’est plus rien. Alors adieu et il s’en va - When Harry ended, that’s the day the music kind of died for me - C’est la seule note triste de cette autobio.

Et puis, on découvre au fil du récit que Kaylan avec un Y adore se marier. Il se marie au moins six fois, les photos sont rassemblées dans la partie centrale. Même vieux, il se marie encore avec une belle blonde. C’est un humour très particulier, typiquement américain. Un Anglais ne se vanterait jamais de s’être marié au moins six fois.

Signé : Cazengler, Turtignolle

Turtles. It Ain’t Me Babe. White Whale 1965

Turtles. You Baby. White Whale 1966

Turtles. Happy Together. White Whale 1967

Turtles. Present The Battle Of The Bands. White Whale 1968

Turtles. Turtle Soup. White Whale 1969

Turtles. Shell Shock. Rhino Records 1987

Bill Fishman. My Dinner With Jimi (Turtles Story). DVD 2009

Howard Kaylan. Shell Shocked. My Life With The Turtles. Backbeat Books 2013

Harold Bronson. The Rhino Records Story: Revenge Of The Music Nerds. Select Books Inc 2013

Traînés dans la Boo

Liverpool ! Mot clé dans l’histoire du rock anglais. Avec les Beatles, Jackie Lomax et Shack, tu as les Boo Radleys de Martin Carr. Même niveau d’excellence, même parcours immaculé, avec une série d’albums intraitables. On va en parler.

Les Boo sont quatre, beurreman black (Rob Harrison puis Rob Cieka), Tim Brown on bass, et les deux figures de proue, Martin Carr, full blown genius, et le chanteur Sice, surnommé Eggman, car pas de cheveux, mais the voice ! Les Boo Radleys enregistrent leur premier album Ichabold And I en 1990. Bizarrement, les ingrédients qui vont faire leur grandeur sont déjà là, notamment le son et les mélodies. Avec «Kalleidoscope», ils sont déjà dans le mur su don, avec des éclairs de génie au chant. C’est pas loin du «Drive Blind» de Ride. La mélodie semble tituber au sommet d’un Ararat de délire sonique, Martin Carr met la gomme, il tire ses notes, ah comme c’est bon ! S’ensuit un «Happens To Us All» qui plonge dans l’enfer d’une fournaise de Boo, on assiste à une fantastique élévation du domaine de la turlutte, Martin Carr mixe le gaga power avec le melodico liverpuldien et ça monte au cerveau, c’est noyé d’ondes, bluffé de son, éclairci à coups d’acou et vite rejoint par la marée grondante du gaga blow. Cet album est un beau bazar. Les Boo se noient déjà dans leur énergie. Avec «Bodenheim Jr», ils jouent la carte du foutraque à gogo, c’est le son de leur jeunesse, ils tapent dans l’impavidité des choses, et derrière, ça bat tout ce que ça peut. Et puis surgit un «Catweazle» visité par un violent solo de disto ! Martin Carr est déjà très affûté. Le «Sweet Salad Birth» qui suit est tout aussi spectaculaire. En B, les Boo sont encore un plein boom avec «Hip Clown Rag», littéralement ravagé par des rafales de batterie. Quelle foutraquerie ! Cet album préfigure tout ce qui va suivre, lost my way, Sice erre dans la belle pop des Boo qu’est «Walking 5th Carnival».

En 1992, ils signent sur Creation et explosent littéralement avec Everything’s Alright Forever. L’album grouille de coups de génie et de son. Gratté à l’espagnolade, «Spaniard» est vite plongé dans un bain de Spice. Spice n’est pas l’épice mais une sorte de chanteur surnaturel. Qu’on l’adore ou pas, Spice t’entraîne dans les eaux profondes d’une pop d’algues vertes et on dit ‘oh comme c’est beau’, pendant que Martin Carr règne sur la terre comme au ciel. C’est vite explosé au Spaniard de mariachi, et pendant que les trompettes font le job, Alamo pleure des larmes de sang au crépuscule des dieux de la miséricorde. S’ensuit un «Towards The Light» battu sec et sans concession, une espèce de crise de violence Boo. Sice grimpe sur la barricade pour sauver la République, c’est-à-dire le rock anglais. Cette violence est assez unique dans l’histoire du rock. «Towards The Light» illustre à la perfection l’idée du calme qui précède la tempête. À l’époque, aucun groupe ne pouvait rivaliser avec les Boo, qui bien que de Liverpool, cultivaient leur art dans la montagne, c’est-à-dire l’Olympe. Sice donne toujours l’impression qu’il embarque les cuts au sommet, mais une fois parvenu là-haut, Martin Carr l’attend pour lui broyer la gorge. La scène se passe systématiquement dans l’azur immaculé d’une prod parfaite. Ces mecs sont des titans violents. Ils fabriquent du mythe en permanence. «Skyscraper» en est encore une fois l’illustration. Sice chante ça dans un chaos paradisiaque, c’est noyé de son anglais, avec du ressac, des voiles, avec la guitare de Martin Carr qui claque aux cacatois et voilà une partie de slinging inespérée. Ah comme on aimait en ce temps-là entendre les grandes guitares anglaises. Et quand la menace du génie s’éloigne, on profite de «Room At The Top» pour prendre un peu de répit. Mais ce démon de Carr rôde dans cet enfer de heavy psychedelia. C’est un reptile atroce. Puis ça repart de plus belle avec «Does This Hurt». Back to the heavy power pop de Liverpool et là c’est un Niagara de son qui s’abat sur toi, avec un Carr qui rentre dans le groove écumant à coups de jive malveillant. Pareil avec «Smiles Fades Out». Sice a remarqué que les sourires s’effacent rapidement, mais derrière lui, la pression est extrême. Carr lève à nouveau une marée de violence sonique, exploit qu’il va d’ailleurs renouveler dans «Lazy Day», où il joue réellement à outrance. Clapton, Jimmy Page ? Ha ha ha, il se pourrait bien que Martin Carr soit the true British guitar God.

Paru l’année suivante, Giant Steps conduit les Boo au sommet du lard. Même les Boo ne pourraient pas surpasser un tel album. Dix bombes atomiques sur dix-sept titres, c’est un bon rendement. «I Hang Suspended» et «Barney (And Me)» furent des hits à l’époque. Avec Hang, on peut même parler de hit terminal, au sens où le fut le «Columbia» d’Oasis. Martin Carr taille une enclave dans la Brit pop et Sice s’y glisse comme une délicieuse limace. Alors ça gicle, ça jugule, ça pulse de l’arpège purpurin, Carr rajoute des cercles dans les cercles et ça devient aussi effarant qu’un hit de Brian Wilson, avec les glissades démentes des guitares de Liverpool. Avec Barney, ils foutent encore le feu à la pop, c’est attaqué à coups d’acou - Now I’m getting older - Tout est dans le texte de Sice - I still can’t find the words - Carr embarque Barney dans les trompettes avec du ruckus de guitare. Ils jouent en permanence avec le feu, au risque de brûler vif, ils sont donc un peu fous. C’est d’ailleurs ce que vient encore montrer «Wish I Was Skinny», cette merveille qu’éclaire le grand jour. On se croirait chez les Wannadies. Carr gratte sa gratte au soleil des Boo. «Leaves And Sand» flirte encore avec le génie. La tempête arrive après le calme. Carr est passé maître dans l’art des explosions nucléaires. Non seulement ça explose quand on ne s’y attend pas, mais il profite en plus du chaos pour partir en vrille. Ce mec a réellement du génie, ce n’est pas une vue de l’esprit. «Butterfly McQueen» sonne aussi comme une aventure sonique, Carr se barre en délire de gras double et Sice tripote le reggae groove - I finally broke your cool - Sice te chante plus loin son «Thinking Of Way» dans le creux de l’oreille. Merveilleux Eggman. Pure magie. Ils amènent «If You Want It Take It» au riffing des géants de la terre, ce qui paraît logique sur Giant Steps - I don’t worry about being proud/ As long as I’m alright - À l’époque, les Boo rivalisaient de génie sonique avec les Pixies. «Take The Time Around» se présente comme un déluge de feu. Ah ce Carr, quel barbarr ! Ils alternent comme d’usage les phases lumineuses et les déluges de feu. Carr est un adepte de la violence, comme l’était le gros dans les Pixies. Puis les Boo ramènent «Lazarus» à la vie avec un groove reggae et les trompettes précèdent Sice de peu - I must be losing my mind - Il est aussitôt violenté par une attaque sournoise de cuivres et de section rythmique. Les paroles de Sice sont un délice de perdition - And now and maybe now/ I should change because/ I’m starting to lose all my faith - se plaint-il pendant que des trompettes le ramonent.

Wake Up paraît en 1995, avec comme toujours, une pochette rococo. On y trouve que deux smash hits : «Stuck On Amber» et «Twinside». Pour une fois, on ne risque pas l’overdose. Sice chante Amber à la ramasse, secoué par des relances de basse démentes. Il rôde comme un requin dans le cloaque mélodique, il justifie et il explose - To get okay with me - Il devient le prince noir de la pop anglaise. Il chauffe ce cut amené à l’harmo avec des halètements et des tiguilis de bas de manche. Carr fournit le fourniment, c’est de bonne guerre et ça bascule vite dans la magie, Carr est un pourvoyeur monumental, et ça explose comme ça, juste comme ça, Sice plonge dans la jouvence, to get along/ To get along with me - Il est demetend. Quant à «Twinside», le son monte par vagues de power dans une prod de rêve. Le «Wake Up Boo» d’ouverture de bal est un cut de pop explosive, mais pas un hit. Sice s’y comporte encore en chanteur de rêve et Martin Carr soigne sa réputation de Brian Wilson liverpuldien. Il explore les voies impénétrables avec «Find The Answer Within» et grâce aux nappes de cuivres, il en fait une merveille de Brit pop.

Le coup de génie de C’mon Kids s’appelle «What’s In The Box». On y voit Sice fondre sa voix dans un enfer sonique saturé de guitares. Les Boo retrouvent leur goût pour l’apothéose dans «Ride The Tiger», un cut d’attaque frontale secoué par de violentes accélérations de foutraquerie savamment orchestrées. De toute évidence, les Boo aiment leurs chansons. Ils amènent la pop anglaise à un niveau disons plus extatique. Ce sont des fous de l’apothéose. On trouve en effet dans le commerce très peu d’apothéoses de ce niveau-là. «Bullfrog Green» est un cut d’une extraordinaire modernité. Carr envoie ses Panzer Divisions ravager la pampa, il passe d’un climat à l’autre sans savoir pourquoi. Quand il écrase, il écrase. Les Boo attaquent leur morceau titre à la cisaille de Liverpool. C’est très chargé, peut-être trop. Sice surnage à peine dans cette mer de Boo. Carr envoie des paquets de mer, c’mon, c’mon, ça tient de la merveille révélatoire, Sice chante à s’en écarteler, il vise l’intemporel dans le temporel. On n’avait encore jamais vu autant de son dans un disque anglais. Les Boo dépassent les boornes. Tout explose dans l’œuf du serpent, rien ne peut résister à ça, aucune oreille, aucune cervelle. «Melodies For The Deaf» souffre de trop d’ambition, de trop de démesure, de trop d’incidences, les Boo retroovent leur équilibre avec le gaga-punk du «Get On The Bus» trashé à la gratte de Carr. C’est une insurrection, un assaut de Boo, un nec plus ultra. Puis Sice coule «Everything Is Sorrow» dans le moule de la belle pop anglaise, une aubaine après les horreurs qui précèdent. Carr monte ça en neige, on peut lui faire confiance. Avec «Fortunate Sons», on voit que Carr plombe le son quand ça lui chante, mais l’album est tellement foutraque qu’il scelle le destin des Boo. Ils entament leur déclin. Ils sont incapables de se recaler sur Giant Steps. La fin de cet album est une espèce de foorre-tout d’idées de Boo, comme s’ils expérimentaient en direct sous nous yeux.

Le dernier album des Boo sur Creation paraît en 1998 : Kingsize. Oh ils sont encore capables de coups de génie, comme le montrent «High As Monkeys» et «Adieu Clo Clo». Avec Monkeys, ils tentent l’accélération des particules de Liverpool, avec un sens aigu de l’élévation. Sice éclot et Carr apporte un chant de contrefort pour élever la température, et pour coorser le Boo, il ajoute des petits gimmicks incendiaires, ceux qui pourraient précipiter l’éjaculation. Puis ça explose puisque Carr largue sa bombe. Encore de l’envolée avec Clo Clo et les solos de Carr renvoient bien sûr à ceux de Noel Gallagher. Autre merveille : «Comb Your Hair» qui sonne comme un hit des Ronettes, même envie mélodique - So c’mon baby comb your hair - Carr fait entrer les guitares et boom - And we may never be this young again - Il a raison, les paroles sont du pur teenage angst - Get out while we can and clear out our dusty heads - Carr monte aussi des fanfares extraordinaires pour «Blue Room In Archway». Sice halète et ça grimpe directement là-haut, Carr a décidé une fois de plus d’exploser la pop et d’élever une pyramide. Ils tentent de renouer avec les hauteurs toxiques de Giant Steps dans «Heaven’s At The Bottom Of This Glass», Sice est dessus dès le réveil et Carr ramène tout ce qu’il peut : d’énormes guitares et des trompettes. Ils passent leur temps à vouloir récréer d’anciennes magies, le morceau titre en est encore une fois la preuve. C’est pourtant une merveille - How would I like to shake it all with me - Final éblouissant. Ils rendent hommage à Jimmy Webb avec «Jimmy Webb Is Good» - I’ll be your fan forever - Carr avance à marche foorcée dans la Boo, et c’est orchestré à ootrance, avec un parti-pris rocky. Puis il sature «She Is Everywhere» de big guitars, il les envoie se fracasser contre un Wall of Sound, c’est très spectaculaire, on est chez les Boo, donc il ne faut plus s’étoonner de rien.

Il existe aussi une compile de singles parue en 1993, Learning To Walk, sur laquelle il n’est d’ailleurs pas question de faire l’impasse. C’est là qu’on trouve leur cover d’«Alone Again Or», rien de plus mythique, car hommage de géants à d’autres géants, les Love. Cette cover est une vraie barbarie. Liverpool + Arthur Lee, c’est le clash suprême. On se souvient de cet album d’Arthur Lee enregistré à Liverpool avec Shack. Le «Kaleidoscope» d’ouverture de bal est un fantastique pudding de liverpulding, Carr déverse ses cataractes acariâtres et presse ses boutons de pus, ça tangue dans l’exelsior de Maldoror. Toutes ces guitares ! On croirait entendre William Reid. Carr sonne sa trompe dans la clameur du combat carthaginois. Le son des Boo continue de ressembler à un gigantesque millefeuille dégoolinant de crème. Avec «Aldous», ils reviennent à la surenchère et «The Finest Kiss» dépasse l’imagination. On a toutes les guitares qu’on peut imaginer et même davantage. On patauge dans la magie des Boo, dans le balancement des accords de rêve. Carr est un fou, il sort ici la meilleure power pop de son temps et Sice pousse bien sûr à la roue. Et on assiste à des développements d’extrême clarté évangélique. Carr tape son «Bluebird» à la cloche de bois et il s’y conduit comme le pire wild guitar slinger qu’on ait pu voir ici bas. Avec «Noami», ça ne rigole plus. Mais trop c’est trop. Carr bourre sa dinde de son, il a la main lourde, il ne peut pas s’empêcher da ramener sa guitare kill kill kill. On voit aussi Sice faire sa courtisane dans «Eyebird», pendant que Carr monte un barrage de son contre le Pacifique avec des ouvertures de lumière. C’est son truc. Il joue sur l’alternance de violence extrême et de paix biblique, comme les Pixies. On finit par se perdre dans cette jungle perpétuelle. Les pluies soniques sont très acides et Sice n’en finit plus de chanter comme Riquita jolie fleur de banlieue. Ils finissent avec un «Boo! Faith» dévoré par une basse fuzz, power all over ! Ces mecs ont le son dans le sang, ça éclate dans des guitares d’effarance contextuelle, avec un Carr en comatose. Sice a la trouille.

En l’an 2000, Martin Carr entame une carrière solo sous le nom de Brave Captain. On le voit sur la pochette de The Fingertip Saint Sessions Vol. 1, déguisé en martien, dans un contre-jour métabolique, mais la photo intéressante est au dos du digi où on le voit dans son home studio, entouré de ses guitares et de ses claviers. Il tente de réanimer le spirit des Boo avec «Raining Stones». Il allume son cut tranquillement et cherche les coins funny. Il est en liberté. Il fait du bon Boo. En fin de parcours, il bombarde son «Little Buddah» d’electro, comme s’il défendait l’indéfendable. Comme il est courageux, il plonge dans son délire. Il a pour lui une certaine expérience de l’experiment, alors il fait du druggy wild shoutout, avec un son qui te saute à la gueule, bien acid dans son dévolu aphrodisiaque. Il s’arrête à six et repart après. D’ailleurs on écoute cet album comme si on était en plein acid trip. C’est très barré, il attaque à la racine de la cervelle, c’est à toi de faire gaffe. Il gratte son «Starfish» à coups d’acou, tu n’es pas redescendu alors tu suis le mouvement.

Il enregistre Nothing Lives Long He Sang Only The Earth And The Mountains l’année suivante, pour la plus grande joie des fans des Boo. «The Monk Jumps Over The Wall», c’est exactement comme si John Lennon s’adonnait à des exercices de libre cours. Martin Carr opte pour la magie, et comme il relaye ça avec du Brian Wilson, forcément ça explose. Carr fait ce qu’il veut, il a la grâce et le power hérité des Beatles, ce qui montre encore «The Tragic Story». Il sonne comme Lennon au temps de «Get Back». Là, tu as un truc énorme. «Third Unattented Boy On The Right» sonne aussi comme un cut inspiré des Beatles. Carr brandit bien haut le flambeau de la pop de Liverpool. Il ré-instaure la suprématie de cet art suprême, il y fait entrer des guitares grinçantes, c’est très fin, très hanté, une union de Dieu et du diable pour le meilleur et pour le pire. Il fait aussi de l’Oasis avec «Go With Yourself». Il sait rester bon jusqu’au bout des ongles. Il nous ressert aussi le «Raining Stones» de l’album précédent, c’est un hit inter-galactique, digne de ceux de Brian Wilson. Il fait le sorcier du son dans «Tell Her You Want Her», il amène une basse au doux du son, c’est une merveille. Il se donne ensuite les moyens du son crade pour «Big Red Control Machine». Il se prend pour le Stooge de l’electro. On le voit aussi faire avec «Assembly Of The Unrepresented» de la liverpuldasse avec l’harmo de Charles Bronson. Fallait y penser !

En 2001, il attaque une petite trilogie d’albums plus expérimentaux, l’orange, le bleu et le vert, avec des titres à coucher dehors. L’orange qui est en fait un EP s’appelle Better Living Through Reckless Experimentation. Pour le morceau titre, il sort le riff des Stooges. C’est Detroit à Liverpool. Aw, en plein dans l’œil de TV Eye. On en pleure. Stoogerie de l’aube des temps. Il nous plonge en pleine fournaise. Carr sait carrer un cut. Relentless & powerfull, il sature sa disto et renvoie des remugles de wah. Bon alors après c’est très différent. Martin Carr accompagne tous ses cuts jusqu’à l’hôtel de «Canton Hotel» pour les épouser, c’est un précieux précoce, un éphéméride efféminé, un homme sans condition, comme dirait Robert Musil, c’est assez homogène dans l’homéopathie congénitale. Quel brave Captain !

Advertisements For Myself est le bleu. Pour ceux qui voudraient lire les noms des cuts au dos du digi, tintin, c’est illisible car imprimé en gris clair sur aplat bleu clair. Se niche sur cet album un sacré coup de génie : «My Mind Picture». Il gratte ses poux pour revenir à la power pop d’élévation. Power pur, Liverpool vibre de toutes ses briques. Comme ces mecs savent gratter des grattes, c’est tout de suite magical, mon cher Mystery Tour. Ce démon de Carr recrée l’illusion de la pop, il claque ça non pas au bénéfice du doute, mais à l’ambition démesurée. Il est invaincu, comme Jake La Motta ou Robert Pollard, il peut lever le poing. Avec «Realize» on le voit partir à la conquête du chant, comme Brian Wilson ou Jimmy Webb. «Stand Up & Fight» se déclenche comme un ouragan liverpuldien. Retour à l’énormité avec «I Was A Teenage Death Squad». Martin Carr refait son Lennon, il colle bien au terrain. Il reste envers et contre tout le Merlin de la pop anglaise, comme le fut John Lennon avant lui. Il descend vite les escaliers de «Fucking Sunday». Il rebondit dans des shoots d’electro comme un popster organique, il croise des tas de spoutniks, mais c’est avec «Mobilise» qu’il va fendre les cœurs. Il revient à la douceur de vivre. C’est encore une pop song miraculeuse. C’est pour ça qu’il faut suivre Martin Carr à la trace. Ne jamais le perdre de vue.

Le vert paraît en 2004 et s’appelle All Watched Over By Machines Of Loving Grace. Rien qu’avec le morceau titre d’ouverture de bal, on est comblé. Carr fait son biz avec du son, ça sent la machine de Loving Grace. Captain Haddock est barré dans son délire. Il est d’une violence réconfortante, c’est comme quand tu mets ta bite dans la prise, tu danses le jerk. Le son te niaque à dents nues. Il revient à l’acid avec «Every Word You Sound», il faut s’accrocher pour suivre, Carr can do it. On le suit comme on suivait jadis le prêtre au temple d’Isis. Il s’amuse avec le son dans «Metaphoric Rocks», il a raison car le résultat est intéressant, un peu fucked up, il fait des grimaces à la Brian Wilson. Il fait du quasi-Oasis avec «Good Life», il rampe dans sa pop, il est excellent, au delà de toute expectative. Il joue sa pop gaga avec l’énergie liverpuldienne, il développe des dynamiques fabuleuses, bientôt rejoint par des violons. Il sait se montrer passionnant de bout en bout. Il crée encore les conditions du hit avec «Big Black Pig Pile», c’est plus fort que lui, il fond une beautiful song dans son délire d’electro. Il termine avec «Weaponized». Il s’amuse avec les sons et finit par nous péter les oreilles. Ah ces mecs, ils ne peuvent pas s’empêcher d’aller tripoter des gadgets. Le voilà parti à travers les collines, à dos d’âne, comme Sancho Panza, tagada tagada.

Puis Brave Captain disparaît au profit de Martin Carr qui réapparaît en 2014 avec The Breaks. Il y ouvre un bal dément avec «The Santa Fe Skyway». Il fracasse ça à la cisaille de Boo avec une flavour bosssa nova, Carr a le cigare au bec, il règne sur le pétrole, il est le King of the Kong, rien ne peut l’arrêter dans son power strut d’extrême bretelle, il claque sa pop au grand jour. C’est tellement bon que tu le ré-écoutes deux ou trois fois d’affilée - I was drunk inside my socks/ Laughing as I rocked up to your house - Cette façon de plonger, c’est du Carr tout craché - What a way to waste the day - Fantastique héros, on retrouve chez lui la même folie que chez Brian Wilson. Et ça continue avec «St Peters In Chains» une fantastique pulsation d’exception. Carr ? Il n’y a que le firmament qui l’intéresse. Mais après, on perd la magie de Santa Fe. Il faut attendre «I Don’t Think I’ll Make It» pour renouer avec la magie - Baby I’m a shadow of a ghost of a man - Puis il refait un peu de Boo avec «Mandy Get Your Mello On». Carr sait recevoir.

Quand on écoute New Shapes Of Life paru en 2017, on s’exclame : «Carr forever !». Il a tout de suite des tonnes de son. Apparemment, c’est Carr qui se carre tout, comme Todd à une époque, il n’a besoin de personne en Harley Davidson. Et pouf, il ramène l’enfer sur la terre avec «Damocles». Cette sale bonne manie ne l’a pas quitté. Voilà pourquoi ce mec est essentiel. Il nous fournit l’air qu’on respire, si on aime les Boo et la pop de Liverpool - Help me please/ Can’t get no peace - Forcément, avec Damocles au dessus de la tête ! Il injecte encore dans «The Main Man» des relents de Beatlemania. Il fait de la power prod à l’état pur. Il faut le voir monter ça en neige. Peu de gens sont capables de sortir une ambiance aussi pure avec des relents indirects de Strawberry Fields. C’est une absolue merveille, un vrai point de ralliement. Devant un tel chef-d’œuvre, force est de constater que la presse rock n’a rien compris. Cet album est passé à la trappe alors qu’il allume autant de lampions que les grands albums solo de Brian Wilson. Avec «A Mess Of Everything», il s’en va exploser son vieux firmament en carton pâte - Give me a reason to carry on - Back to the big Boo Boo avec «Three Studies Of The Male back». Il n’en finira donc jamais d’éclairer la lanterne de la pop anglaise ! C’est encore une fois du power pur. Il sait lancer ses walkyries. Il envoie sa purée au plafond. King of scum !

Signé : Cazengler, Boo raté

Boo Radleys. Ichabold And I. Action Records 1990

Boo Radleys. Everything’s Alright Forever. Creation Records 1992

Boo Radleys. Giant Steps. Creation Records 1993

Boo Radleys. Wake Up. Creation Records 1995

Boo Radleys. C’mon Kids. Creation Records 1996

Boo Radleys. Kingsize. Creation Records 1998

Boo Radleys. Learning To Walk. Rough Trade 1993

Brave Captain. The Fingertip Saint Sessions Vol. 1. Wichita 2000

Brave Captain. Nothing Lives Long He Sang Only The Earth And The Mountains. Thirsty Ear 2001

Brave Captain. Better Living Through Reckless Experimentation. Wichita 2001

Brave Captain. Advertisements For Myself. Wichita 2002

Brave Captain. All Watched Over By Machines Of Loving Grace. Wichita 2004

Martin Carr. The Breaks. Tapete Records 2014

Martin Carr. New Shapes Of Life. Tapete Records 2017

Wizards & True Stars

- Russell & poivre (Part Four)

On monte vite fait faire un tour sur le toit du monde retrouver Tonton Leon. Pas pour lui chanter ses louanges, c’est déjà fait, mais pour jouer à un petit jeu : et si on repartait de The Songs Of Leon Russell, la belle compile Ace parue l’an passé, pour aller explorer les albums dont sont extraits certains cuts de cette compile ? Ça permet tout simplement de rendre visite à de très grands interprètes qui eurent, à un moment donné, l’excellente idée de s’amouracher d’une compo de Tonton Leon. Alors attention, c’est un jeu très dangereux, car la plupart de ces albums se referment comme des pièges à loups. Crac ! T’es baisé ! Mais t’es content d’être baisé.

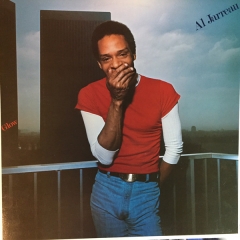

On commence au pif avec «Rainbow In Your Eyes» qui se trouve sur le Glow d’Al Jarreau. Alors on écoute le Glow. C’est l’occasion de découvrir un continent inconnu. Le Rainbow magique est en ouverture de balda. Ça swingue aussitôt. Al te swingue Tonton Leon vite fait, dans le meilleur esprit, à fantastique allure, ça swingue autant du beurre que de la glotte, c’est du très haut de gamme. Al passe au Brazil avec «Agua De Beber», une merveille d’exotica du paradis. Mais Al a un petit défaut : il est attiré par la pop blanche. En B il jazze le «Somebody’s Watching You» de Sly Stone. Hélas, son petit côté jazz à la mode des années 80 ne passe pas. Avec «Milwaukee», Al perd le Brazil et le Tonton Leon. L’album permet de voir tout ça. C’est important de voir.

On retrouve «Me And Baby Jane» sur le Compartments de José Feliciano, un album paru en 1973. Tonton Leon y joue du piano. Le Joselito swingue son oouuuhh baby Jane, c’est du haut vol. Non seulement il chante comme un dieu, mais il gratte ses poux avec une agilité stupéfiante, comme le montre le morceau titre, planqué en B. Il flamencote son groove. C’est là où la virtuosité génère de l’enchantement. Il va chercher des balladifs très sensitifs, comme «Find Somebody», accompagné par Claudia Lennear et d’autres choristes. «Hey Look At The Sun» sonne comme de la pop parfaite, avec des chœurs superbes. Le Joselito chante comme un ange qui serait enfin arrivé au paradis de la pop. Son «Yes We Can Can» est plus r’n’b, mais avec une finesse de chicano du can can. Il swingue encore son chant sur «I’m Leaving», un fast groove suivi par la flûte de Pan-Pan cucul et il relance indéfiniment au pur gratté de poux.

«Time For Love» se trouve sur le Secret Combination de Randy Crawford, paru en 1981. C’est la compo parfaite + la voix parfaite. Ce petit moment d’extase constitue l’apanage de la perfection. Randy se coule admirablement dans le groove magique de Tonton Leon. Fantastique alchimie. La pochette nous la montre lumineuse et ce «Time For Love» est à l’avenant. En A, elle fait une belle cover du «Rainy Night In Georgia» de Tony Joe White, elle lui amène le rond perlé d’une pêche au petit matin. Elle y apporte toute la belle ampleur de sa clameur. Une véritable merveille de délicatesse. Elle chante encore «That’s How Heartaches Are Made» à la pointe de la délicatesse, c’est heavily orchestré et elle jazze tout ça au doo-bee doo bee doo, mais pas trop. Elle chante parfois sa pop au petit sucre candy («Two Lives»), ce qui la rend éminemment sympathique. On la voit aussi épouser la mélodie de life out dans «You Bring The Sun Out».

L’une des révélations de la compile Tonton Leon fut Janis Siegel, avec une cover de «Back To The Islands» qui était exceptionnelle. On retrouve cette merveille en ouverture du balda d’Experiment In White, paru sur Atlantic en 1982. Bizarrement, ce n’est pas le même son. Sur le vinyle, le soufflé retombe. Belle voix cependant, et puis il faut bien dire que c’est mélodiquement parfait. Mais l’éclat n’y est pas. Bizarre. Ça n’empêche pas d’écouter le reste de l’album. Janis peut aller chanter là-haut sur la montagne, ce qu’elle fait avec «All The Love In The World». Elle en a le pouvoir. Elle fait du gospel avec «Hammer & Nails» et en B, elle passe au jazz manouche avec «How High The Moon». Elle nous sort le Grand Jeu : pompe manouche et solo vif argent. Elle chante le jazz de «Don‘t Get Scared» et elle devient goulue avec «Guess Who I Saw Today». Le jazz c’est son truc, comme le montre enfin «Jackie». C’est ce qu’elle aime, le jazz swing, alors elle y va, de la meilleure manière.

Le version de «Make Love To The Music» que fait Maria Muldaur se trouve en ouverture de balda sur Southern Winds, paru en 1978. Merveilleux groove d’élongation viscérale, à l’image de l’océan peint au dos de la pochette. Maria est fabuleusement groovy, c’est une femme de rêve, une chanteuse de charme fou. Elle boucle son balda avec le «Cajun Moon» de JJ Cale, bien trop prévisible et elle repart en mode fantastique allure en B avec «Can’t Say No». Ah elle y va, la reine du rodéo ! Elle passa à la heavy romance avec «Here Is Where Our Love Belongs», c’est assez puissant, avec du gulf stream et des violons. Globalement, c’est un très bel album d’American pop des années 70. Elle tape encore dans Tonton Leon avec un «Joyful Noise» assez tendu et même bien rocky, et elle termine avec «My Sisters & Brothers» une sorte de gospel rock. Bien vu, Maria ! Les chœurs arrivent dans le deuxième couplet.

Encore un continent à explorer, celui de George Benson. Il reprend «This Masquerade» sur Breezin’, paru en 1976. Benson va chercher les vieilles racines du groove vocal des caraïbes et le cut magique de Tonton Leon prend des allures spectaculaires, ça devient de l’exotica de rêve supérieur, Benson navigue au niveau de Paul Simon et de Joni Mitchell. On profite de l’occasion pour écouter sa version du morceau titre qui est signé Bobby Womack. Il te joue ça au cœur de ton âme sensible, il te groove tes pauvres oreilles frippées au Brazil jazz, c’est d’une extrême finesse, à toi de te montrer à la hauteur, tu peux frémir ou ne pas frémir, mais le mieux est de frémir. Ce démon de Benson te gratte sa note ad vitam et coule un bronze d’une merveilleuse allure. Encore une merveille avec l’«Affirmation» de Jose Feliciano, il te baigne ça dans les alizés du Brazil, c’est excellent, encore une belle tranche d’exotica jouée à la jazz guitar et tu te prosternes jusqu’à terre. Benson propose un guitarring fluide et tiède qui te coule dans la manche, c’est exquis, il va chercher le flux d’un jazz d’exotica, très pur et dur, il livre un flux perpétuel de notes douces et tendres, elles pullulent vite sous les doigts de fée de Benson

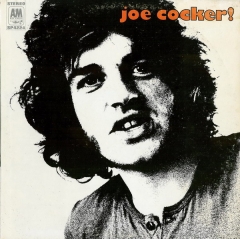

Un autre jeu : aller fouiner dans les coups de prod de Tonton Leon. Un jeu encore plus dangereux, car ce sont des albums qui ne te lâchent plus, si par malheur tu commences à les écouter. L’un de ses premiers gros coups en tant que producteur remonte à 1969 avec le premier album sans titre de Joe Cocker. En réalité, il co-produit avec son associé Denny Cordell. Cock démarre avec une cover de Dylan, «Dear Landlord», accompagné par le Grease Band, c’est-à-dire Henry McCulloch, mais aussi Clarence White et toutes les folles de service, Patrice Holloway, Merry Clayton, Bonnie Bramlett, Rita Coolidge, n’en jetez plus, la cour est pleine. Cock chante à la grosse ferraillerie. L’intégrité du son ne fait pas de cadeaux. Les nappes d’orgue de Chris Stainton sont fiables à 100%. Cock est un fier Sheffielder. On sent déjà le génie productiviste de Tonton Leon. On a là l’une des meilleures associations de l’histoire du rock : voice + prod + cut + demented backings. La version de «Lawdy Miss Clawdy» est exceptionnelle de raunch, c’est gorgé de son et de bon esprit. C’est encore dans les Beatles qu’il tape le mieux, comme le montre «She Came Through The Bathroom Window». Cock les réinvente, il leur amène le raw des provinces, ça joue à l’arrache compulsive. Encore de la pulsion comminatoire avec «Hitchcock Railway». Derrière les folles deviennent encore plus folles et Tonton Leon pianote comme un dératé. En B, Cock tape dans George avec «Something», oh I don’t know, les filles sont là, something in the way she moves, une merveille d’I don’t wanna leave her now, et Cock pousse des woaaahhh de lion du désert. Voilà l’hymne des seventies : «Delta Lady». Tonton Leon frappe un grand coup composital avec «Delta Lady», Cock met une pression terrible, pas de raw plus raw que le sien, et les chœurs de folles en rajoutent. Les poussées de fièvre sont homériques. Il finit cet album superbe avec un cut signé John Sebastian, «Darling Be Home Soon», les folles chantent par en-dessous, elles reprennent en bout de phrase au talk to et le Cock chante à l’éperdue trépassée, darling/ Be home soon ! C’est là très précisément que le vieux Cock devient l’un des rois anglais du balladif avec Chris Farlowe, Rod The Mod et Mike Harrison.

Cet album sans titre de Cock est si bien produit qu’on sent la différence avec le suivant, With A Little Help From My Friends. Pas de Tonton Leon. L’album ne tient que par la voix du vieux Cock et par la qualité des covers, à commencer par le morceau titre, rendu célèbre par le film tourné à Woodstock. Le vieux Cock fait de cette beatlemania un rouleau compresseur, avec Jimmy Page et une Madeline Bell qui pousse à la roue juste derrière. C’est là que le vieux Cock lâche l’un des plus beaux screams de tous les temps. Version somptueuse aussi du «Feelin’ Alright» de Dave Mason. Derrière le vieux Cock, on retrouve les sœurs Holloway (Patrice & Brenda) et Merry Clayton. Elles sont demented. Le backing-band varie en fonction des cuts. Sur «Just Like A Woman», le vieux Cock est accompagné par deux Procol, Matthew Fisher et BJ Wilson, avec en plus Chris Stainton on bass. Le vieux Cock en fait une pure merveille et lui donne l’étoffe du drap d’or. Mais globalement, l’album est nettement moins intense que le premier.

Autre coup de génie productiviste de Tonton Leon : le Texas Cannonball de Freddie King. Les énormités sont en B, «Ain’t No Sunshine» et «The Sky Is Crying». Fantastique ambiance de when she’s gone pour la première, et Freddie rend hommage à Elmore James avec la deuxième. Freddie lui recolle une bonne couche de viande, il ramène une bonne grosse couenne de gras double, il joue à fond dans l’épaisseur du groove de heavy blues. Globalement, Freddie sort un son très Shelter, très Tonton Leon de cette époque si riche. «Lowdown In Lodi» est un boogie ultra chanté par un géant des Amériques. Fantastique cover du «Reconsider Baby» de Lowell Fulsom et il swingue ensuite son «Big Legged Woamn» à l’efflanquée. Tonton Leon compose pas mal de cuts, comme ce «Me & My Guitar», mais ce ne sont pas des cuts très révolutionnaires. Freddie leur donne un certain éclat. Il fend même le cœur du blues.

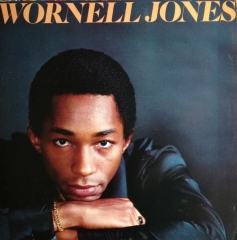

Autre facette du talent productiviste de Tonton Leon : Wornell Jones et son album sans titre paru en 1979. Bel album de slow groove qui se réveille en A avec un «Heart Of Fire» quasi funk - I’ve got a/ Heart of fire/ Burning/ Burning - Wornell Jones est bassman alors on l’entend, avec Maxyan et Mary Russell derrière, Mary étant bien sûr l’épouse de Tonton Leon. Comme Wornell Jones est bon, il passe partout. Il finit l’A avec un petit groove sympathique, «You Are My Happiness», toujours soutenu par des chœurs fabuleux. Il attaque sa B en force avec «You Make Me Feel So Hot», un heavy r’n’b. Wornell Jones est un surdoué, comme le montre encore «Groove», bien funky du booty. En fait Wornell Jones joue de tous les instruments et l’ensemble est très inspiré. Encore de la heavy Soul de bonne tenue avec «Only Love Can Make It Better». On se réjouit de l’excellence du groove et des chœurs.

En 2010, Elton John et Tonton Leon enregistrent The Union. Tonton Leon a 68 balais et ça se voit sur la pochette. Il est écroulé dans sa chaise, avec sa barbe de Père Noël. Pour les ceusses qui ne supportent pas Elton John, l’écoute de cet album est une rude épreuve, mais on est bien récompensé lorsque vers la fin de l’album, Elton John laisse ENFIN Tonton Leon chanter. Trois cuts, c’est pas grand chose, mais ce sont des cuts énormes, à commencer par «I Should Have Sent Roses». Tonton Leon chante avec du swing plein la voix - When you cross my mind - Ce hit fabuleux sauve l’album, Tonton Leon chante du fond de la glotte. Il reprend encore la main avec «Hearts Have Turned To Stone», c’est bourré de feeling, avec des chœurs de filles, et là tu as le grand rock américain. Tonton Leon a une façon très personnelle de twister le destin, ça remonte à Mad Dogs, un pur miracle, et cette façon encore qu’il a de croquer les syllabes ! Il termine avec «In The Hands Of Angels», il pianote et on entend les anges. On l’entend aussi chanter le deuxième couplet d’«A Dream Come True», mais il est noyé dans l’ego d’Elton John qui bouffe tout le reste de l’album.

Signé : Cazengler, Léon recèle

Al Jarreau. Glow. Reprise Records 1976

José Feliciano. Compartments. RCA Victor 1973

Randy Crawford. Secret Combination. Warner Bros. Records 1981

Janis Siegel. Experiment In White. Atlantic 1982

Maria Muldaur. Southern Winds. Warner Bros. Records 1978

George Benson. Breezin’. Warner Bros. Records 1976

Joe Cocker. Joe Cocker. A&M Records 1969

Freddie King. Texas Cannonball. Shelter Records 1972

Wornell Jones. Wornell Jones. Paradise Records 1979

Elton John/ Leon Russell. The Union. Mercury 2010

L’avenir du rock

- Méfie-toi de Johnny Mafia

Comme il a un peu trop bu, l’avenir du rock décide de s’offrir une soirée super-trash. En l’honneur de Marcel Duchamp, il se déguise en Rrose Sélavy, se barbouille bien la gueule de fard et de rouge à lèvres, se coiffe d’une perruque immonde et d’un petit chapeau cloche, enfile une robe courte bien vulgaire et des bas opaques, comme ceux des bonnes sœurs. Hop, c’est parti, direction le Balajo. Thé dansant, soirée tango. Ça grouille de queutards. Titubant plus que légèrement, l’avenir du rock les passe en revue et lance des signaux, c’est-à-dire des gros clins d’yeux. Un mec se lève à son approche, il est plus petit, Rrose se dit : «C’est dans la poche, ce mignon-là c’est pour mon lit !». Le mec suit Rrose jusqu’à sa piaule. Pour bien corser l’affaire, Rrose lui crie : «Vazy mon loup !» - Fais-moi mal Johnny Johnny Mafia/ Envoie-moi au ciel zoum !/ Fais-moi mal Johnny Johnny Mafia/ Moi j’aime l’amour qui fait boum ! - Le mec n’a plus que ses chaussettes, des jaunes avec des raies bleues, il regarde Rrose d’une œil bête, il ne comprend rien le malheureux, il dit d’un air désolé : «J’ferais pas d’mal à une mouche», alors Rrose s’énerve, le gifle et reprend sa litanie - Fais-moi mal Johnny Johnny Mafia/ Envoie-moi au ciel zoum !/ Fais-moi mal Johnny Johnny Mafia/ Moi j’aime l’amour qui fait boum ! - Mais ça ne marche toujours pas. Alors elle l’insulte sauvagement, lui donne tous les noms de la terre et encore d’autres bien moins courants, ça le réveille aussi sec et il dit : «Arrête ton char, Ben-Hur, tu m’prends vraiment pour un pauvre mec, j’vais t’en refiler d’la série noire» et bing et bong, alors Rrose se plaint - Tu m’fais mal Johnny Johnny Mafia/ J’aime pas l’amour qui fait bing ! - Il remet sa p’tite chemise, son p’tit complet, ses p’tits souliers et redescend l’escalier, laissant Rrose avec une épaule démise. Duchamp, Vian, le trash, bon, ça va cinq minutes. Le lendemain, l’avenir du rock s’en va trouver son ami Don Corleone. C’est pas le jour, car Don Corleone marie sa fille, mais il le reçoit quand même dans la pénombre de son bureau. L’avenir du rock vient lui demander un service : faire rosser celui qui l’a rossé.

— Et comment s’appelle-t-il ?

— Johnny Johnny Mafia !

Don Corleone garde le silence un moment, et finit par lancer d’une voix tragique :

— Mais comment oses-tu me manquer de lespect, avenil du lock ?

Si l’on prête l’oreille aux préjugés, on ne fait rien. Un groupe qui s’appelle Johnny Mafia, ça n’inspire pas confiance. Te voilà en plein préjugé. Le préjugé décide pour toi. Alors tu n’y vas pas. Quand on est con, on est con. Ça fait du bien de le reconnaître. Au lieu d’aller voir un groupe qui pourrait te botter, tu vas te vautrer dans tes préjugés et regarder une grosse connerie à la télé. Et tu seras encore plus con.

À l’inverse, tu peux décider de faire la nique aux préjugés. Dès que tu en vois un germer dans ta cervelle spongieuse, tu peux le défier et passer à l’action. Mais attention, c’est la porte ouverte à tous les coups d’épée dans l’eau. Tu as bien compris qu’en fait, l’idéal consiste à trouver un équilibre entre la porte ouverte et la porte fermée. Pour simplifier les choses, on va appeler cet équilibre le feeling. Le nom de Johnny Mafia ne te plaît pas, alors tu y vas au feeling. Pas de pré-visionnage sur YouTube, pas de rien, tu y vas au bluff. Si c’est mauvais, tu oublieras. Si c’est bon, tu en parleras. Tu regardes une dernière fois leur photo dans le programme et tu pouf, tu descends en ville chercher une place pour le concert.

Alors oui, le concert, parlons-en. Chose qu’on ne fait jamais, saluons rapidement le groupe de première partie, Kitano Grafiti, un quatuor local qui a tout l’avenir devant lui. Propulsé par un beurreman-powerhouse, les Kitano jouent littéralement avec le feu. Ils développent de purs moments de folie et ce petit chanteur/électron libre, un certain Raphaël, pique des crises extraordinaires. Petit gabarit mais stature de rock star. Avec en plus une vraie voix et un beau scorpion tatoué sur la main. Rien que pour lui, on est content d’être là.

Et puis voilà les mafieux. Moyenne d’âge ridiculement basse. Le guitariste qui fait sa grimace de pied nickelé sur la photo du programme semble sortir du collège. Il sort ses deux belles guitares des étuis, une Fender Mustang jaune et une Hagstrom rouge. Les autres arrivent et boom badaboom, ils attaquent un set qu’il faut bien qualifier d’explosif. Mais ce n’est pas n’importe quel explosif. Ces quatre petits mecs tapent dans le dur, ils sonnent littéralement comme les Pixies. Comme les Pixies ? Mais c’est impossible ! Et pourtant, ils sont dessus. Le petit guitariste sorti du collège ramène tous les plans de bas de manche de Joey Santiago, il sort vraiment le son et le mec au chant s’arrache la glotte à vouloir faire son gros Black, il n’y parvient pas, bien sûr, mais l’intention est là et c’est tout ce qui compte. Ces quatre petits mecs ont un panache pour le moins extraordinaire. Au fond, le bassman taille des drives monumentaux avec un son bien calé sur la houle. En deux cuts, ils ont mis la salle dans leur poche et ça commence à drôlement s’agiter au pied de la scène. Fantastique ambiance ! Les trois-quarts de leurs cuts pourraient être des reprises des Pixies, tellement c’est bien foutu et bien wild. Ils ont notamment un truc qui s’appelle «Aria» et tu crois entendre «Velouria».

C’est tout de même incroyable qu’un groupe français puisse approcher cette perfection sonique qui est celle des Pixies. Oh, c’est vrai, leurs compos n’ont pas l’éclat de celles du gros Black, mais ils ne sont pas loin derrière. Ils sont juste derrière. At the gates of dawn. Ils tapent un cut de leur prochain album et c’est tellement bon qu’à la demande du public, ils le jouent deux fois. On dresse l’oreille car c’est un hit. Dommage que le chanteur n’ait pas le scream. Il se contente du punch, c’est déjà pas mal. Ce mec est brillant. Il ne lâche pas l’affaire. Un vrai mafieux. Tu dois le prendre au sérieux. Il ne rigole pas. Quand ça tombe, ça tombe. Et puis tu vois le petit guitariste faire son cirque, tirer la langue, jeter sa bouteille d’eau, filer des coups de boule à son micro et onduler comme Oum Kalsoum, à sa façon, il est assez spectaculaire, encore de la graine de rock star. Décidément, c’est la soirée des graines !

Alors bien sûr, en partant on ramasse les disks au merch. Marchi les gars ! Inspection rapide des pochettes. Bons labels (Dirty Water et Howlin’ Banana), pochettes couci-couça, et bien sûr retour des préjugés. On va écouter ça, mais bon...

Mais si ! Si tu commences par écouter le Sentimental paru l’an passé, tu vas tomber de ta chaise ! Tu prends «Split Tongue» en pleine gueule, un cri, t’es prévenu, et c’est la folie Méricourt, avec toutes les clameurs, tatapoumé à la vie à la mort par ce mec qui est déjà torse nu. Puis ils enfilent les hits comme des perles, au heavy sound, tout est travaillé dans l’excès sonique, c’est ultra plausible et même explosivement plausible, arrggghhh quel son !, ces mecs sont la Panzer Division du bouleversement de tous les Sens, leur ville d’origine. Tiens voilà justement l’«Aria», ils rentrent bien dans le lard de l’attaque, avec la force tranquille de François Mitterrand, ça te Velouriate l’estomac, mama, ça va et ça vient au pilon des forges entre tes reins, ça te tombe sur le râble, baby, et aussitôt après, le bassman fou lance «Phone Number» à la bass fuzz, et là ça hurle dans la fournaise pour de vrai, ils vont chercher des noises à la noise pixique, tu crois que tu écoutes le nouvel album des Pixies. Il se pourrait bien que les Pixies se soient déguisés en collégiens de Sens. Il y a plus de son dans le bouleversement de tous les Sens, Horatio, que n’en rêve ta philosophie. Tu n’en reviens pas : son, voix, basse, punch, esprit, tout est là, surtout le pilonnage de basse au-dessus de Dresde. Sens rase Dresde une deuxième fois. La Mafia largue son phosphore. Ils éclairent la nuit. Ils replongent de plus belle dans les clameurs du phosphore avec «Refused». Absolute beginner ! Ils ont réussi à pomper toutes les dynamiques de Pixies, c’est stupéfiant, tu passes ton temps à tomber de ta chaise et à y remonter. Ce n’est pas un album de tout repos. Méfie-toi de la Mafia. «Love Me Love Me» repart à l’attaque, à dada sur une nouvelle bassline infernale. Ils attaquent ça à l’écume des jours de Pixieland, c’est trop, on ne sait plus si on grille dans l’enfer du paradis ou si on se vautre dans l’ouate du paradis des enfers, tout éclate dans le brasillement des braseros, ça déborde de la casserole, la baraque va s’écrouler, c’est inévitable. Tu as ce sentiment de fin du monde permanent, comme au temps où tu écoutais Come On Pilgrim. Tout va se casser la gueule. Ils tapent «Problem» au heavy riff, ce n’est pas le Problem des Pistols, c’est leur Problem, ils jouent ça all over et ça te stupéfie encore un peu plus. Ils ne jouent que des énormités à toute épreuve, tiens comme ce «TV & Disney» fast & heavy, complètement dévastateur, non seulement c’est fast & heavy, mais c’est aussi fast & loud, les mots se prennent les pieds dans le tapis, et pendant ce temps, ils n’en finissent plus de narguer la perfection. «Nail Gun» te monte droit au cerveau, c’est complètement inespéré, ils flirtent en permanence avec le génie sonique des Pixies, tu as l’impression de nager au milieu d’un océan de génie pixique, heureusement, tu as une bouée avec une tête de canard. Ils finissent en beauté avec «Ushuaïa» et «On My Knees», chargés comme des mules de chant, de grattes, de prod, de pix, du jus, de jive et de germes.

Rien ne t’oblige à écouter l’album précédent, Princes de l’Amour. Mais ce serait bête de ne pas le faire, car Jim Diamond le produit. Alors attention, ce n’est pas le même son. Le panache est toujours là, mais la Mafia sonne plus trash-gaga, et ce, dès un «Big Brawl» qui porte bien son nom. Tu as tout de suite le son, ça te chevrote dans la grotte, c’est frotté à l’ail, pas de répit, ça te gratte la couenne et, dépassés par l’ampleur de leur son, les mafieux sont frappés de stupeur. Il n’existe rien d’aussi powerful sur cette terre, à part les Pixies. On en parlait, justement, les voilà avec «Aco», un vrai brash, monté aux gémonies, ça crame dans le haut-fourneau, avec les petits coups d’ah ouuh ouuh bien vicelards, ce sont les appels d’air des Pixies, Aco ! Aco !, eh-ouuh ouuh ! La purée déborde de la casserole. Tout est en place sur cet album, power all over, les pures giclées de dégelées extrêmes se succèdent. Les mafieux attaquent «Crystal Clear» aux heavy chords. Jim Diamond n’en revient pas d’entendre ça ! Il croyait avoir fait le tour à Detroit, mais non ça continue à Sens. Il a devant lui les roitelets de la dégelée. Ils jouent tellement fort que les montagnes s’écroulent. Tout est blindé de bardage sur cet album, le son sature de saturnales, les mafieux sont partout et de tous les instants. Toutes leurs attaques sont bonnes, c’est-à-dire fatales. Tout est saturé d’allant et de répondant. «Feel Time Feel Fine» est plus classique, mais pas de problème, ça s’inscrit dans la traînée de bave argentée des Pixies, mêmes veines gonflées et mêmes virages à la corde. Les paquets de son sont comme les paquets de mer, schlouffff, t’as du mal à retrouver ta respiration. Comme leurs collègues italiens, les mafieux de Sens abusent de la générosité de Jim Diamond. Ils vont même singer le hardcore du gros Black avec «Each Side» et chaque fois, ils s’arrangent pour monter au paradis des voix. «Sun 41» sonne comme un cut de référence, tellement c’est dans l’esprit pixique, ils font du pur Kim Deal au milieu d’une apocalypse de Panzer destruction.

Signé : Cazengler, Johnny la fiotte

Johnny Mafia. Le 106 (Rouen). 18 novembre 2022

Johnny Mafia. Princes de l’Amour. Dirty Water Records 2018

Johnny Mafia. Sentimental. Howlin’ Banana Records 2021

Inside the goldmine - Shirley lady lay

— Professeur Dox !

— Oui Colonel Dax, en quoi puis-je vous être utile ?

— Ne pourriez-vous pas déplacer le clodo qui est dans le lit d’à côté ?

— Détrompez-vous, Colonel Dax, cet homme n’est pas un clochard. On l’appelle Naoh car c’est tout ce qu’il sait dire. Naoh ! Naoh ! Il vivait apparemment dans une caverne à Rouffignac. Il se déplace en s’appuyant sur une grosse branche, car sa jambe droite a probablement été arrachée, comme la vôtre, Colonel, mais pas par un obus, la cicatrice n’est pas aussi belle que la vôtre. Voua allez faire sensation dans les salons...

— Mais vous ne sentez pas son odeur, Professeur ? C’est pire que dans la casemate de tranchée, avec les troupiers du 28e qui chiaient partout !

— Vous ne voulez pas savoir la raison de sa présence ici ?

— Oh écoutez, j’en ai vu des vertes et des pas mûres au front, alors une histoire de plus ou de moins, que voulez-vous que ça me fasse ?

— Bon, il faut quand même que je vous raconte cette histoire. Il devait être parti à la chasse et il est tombé sur un fourgon de CRS garé sur une petite route de campagne. Ils devaient faire une pause. Ils fumaient des cigarettes et Noah s’est jeté sur eux, ils les a étripés tous les douze et vous voulez savoir pourquoi ?

— Oui, à condition que vous me promettiez de le déplacer...

— Il les a étripés à coups de pieu pour leur prendre leur briquet ! Il le serre d’ailleurs dans son poing, regardez...

— Mais pourquoi n’est-il pas encore guillotiné ?

— Parce qu’il n’est pas en possession de toute sa tête, voyez-vous...

— Et vous croyez que les boches étaient en possession de toute leur tête ? Qu’est-ce que c’est que ces conneries ? Fusillez-moi ça tout de suite ! Gardes ! Formez le peloton ! En joue !

Le Professeur Dox fait signe à l’infirmière :

— Shirley, le Colonel Dax s’agite ! Doublez la dose de sédatif ! Hâtez-vous !

— Quoi ? Qui c’est celle-là encore ? Une négresse en plus ? Et Izabeau, elle n’est plus là ? C’est Izabeau l’infirmière ! Ramenez-moi Izabeau sur le champ, vous entendez Professeur Dox ? Sur le champ ! C’est un ordre !

— Calmez-vous colonel Dax ! On a dû la renvoyer. Elle s’injectait toute la morphine du service. Elle a fini par devenir lunatique, ce qui ne cadrait plus avec les obligations de sa fonction, voyez-vous...

Shirley Ellis est tellement belle qu’elle aurait pu faire l’infirmière dans l’un de ces célèbres hôpitaux qui font la légende de la Grande Guerre. Ah tous ces blessés et toutes ces gueules cassées qu’on montrait au public comme des animaux de foire ! Nous ne pourrons plus nous régaler d’un tel spectacle, car l’ère des Grandes Guerres semble révolue. Par contre, Shirley Ellis vaut toujours le détour.