KR'TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 572

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR’TNT KR’TNT

27 / 10 / 2022

GALLO’ S POLE & FARLOWE A LA BOUCHE

HAROLD BRONSON / MATT PATTON

DREAM SYNDICATE / JACKIE DAY

MISCELLEN / BLIND UNCLE GASPARD

ROCKAMBOLESQUES

Sur ce site : livraisons 318 – 572

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

http://krtnt.hautetfort.com/

Gallo’s Pole & Farlowe à la bouche

Ce n’est pas Chris Farlowe qui a cassé sa pipe en bois, mais Jean-Yves Gallo, un ami de très longue date. Au temps où nous étions lycéens, mon frère et moi le surnommions ‘Gallo’s Pole‘ en écho au «Gallows Pole» qui se trouve sur le Led Zep III et qu’on adorait écouter ensemble. Depuis 1966, nous n’avons quasiment jamais cessé de partager nos passions. De tous les spécialistes du rock rencontrés au cours de six décennies, Jean-Yves fut sans le moindre doute le plus évolué, le plus brillant et le plus élégant. Il a su créer autour de lui une véritable communauté de pensée. Ce n’est pas un hasard s’il est le dédicataire des Cent Contes Rock. Ces contes furent écrits spécialement pour lui, car nous avons bavé ensemble sur les trois-quarts des mythologies qui les alimentent. Le conte qui suit est tiré d’un Volume 2 à paraître. En fait, c’est Jean-Yves qui a vu Chris Farlowe dans le magasin, et il me fit jadis un récit si drôle de cette «rencontre» que l’idée m’est venue de la développer pour lui donner une suite et d’inverser les rôles pour en faire le conte présenté ci-dessous. Ça devait être une surprise.

Farlowe à la bouche

Lorsque vous descendez à la station Angel du métro londonien et que vous remontez Upper Street jusqu’à Islington Green, vous trouverez facilement Call To Arms, une boutique proposant des pièces de collection provenant de l’Allemagne nazie. C’est en tous les cas le trajet que je suivis, par une belle matinée de printemps.

Comment en étais-je arrivé là ?

J’avais depuis longtemps mes habitudes chez les disquaires d’occasion de Golborne Road et dans les officines de marchands de photos et de vieux magazines de rock. Alors qu’un jour je fouillais dans un carton de photos originales, se trouvait juste en face de moi, de l’autre côté de l’étal, un gigantesque personnage d’allure peu avenante. Sa figure massive, charpentée autour d’un long nez droit, semblait contenir toute la rogne du monde. Il se dégageait du personnage une sorte de brutalité, comme s’il était à la fois un soudard du moyen-âge, un féroce guerrier peau-rouge et un barbare russe issu des steppes les plus reculées. Ses lèvres entrouvertes laissaient apparaître de très grosses dents. Ses mains, son torse, la largeur de ses épaules, le volume de son crâne, la longueur de ses bras, tout en lui semblait hors de proportion. Il lorgnait les photos une à une, l’œil noir et un pli mauvais au coin des lèvres. Se sentant observé, il leva les yeux vers moi et me foudroya littéralement du regard. Je dus relâcher la photo inédite de Brian Jones que je venais de dénicher et prendre la fuite.

Je revins toutefois le lendemain questionner le marchand. Il me semblait avoir reconnu Chris Farlowe. Je voulais en avoir le cœur net. Le marchand confirma que Chris Farlowe faisait effectivement partie de ses clients réguliers.

— Vous vous intéressez à lui ?, me demanda-t-il, amusé.

— Oh, je connais très bien ses disques... Mais il n’a pas l’air commode...

— Il a toujours été comme ça. C’est un être... comment pourrais-je dire... un peu sauvage... et même assez fantasque... Pas mondain pour deux ronds. Exactement à l’opposé d’un McCartney. Ne restez pas sur une mauvaise impression. Essayez d’aller le voir et de parler avec lui. Je vous assure qu’il est passionnant. Il fait partie des vrais pionniers du British Beat. Si vous gagnez sa confiance et que vous réussissez à le brancher sur l’époque où il jouait au Star Club de Hambourg, vous allez vous régaler, je vous le garantis.

— Mais comment voulez-vous que j’aille le voir... Je ne connais pas son adresse...

— Vous trouverez sa boutique sur Islington Green...

— Il tient une boutique ? Une boutique de quoi ? De disques ?

— Oh pas du tout. Lorsque vous verrez une vitrine ornée d’une immense croix gammée, entrez. Vous le trouverez au fond, assis derrière un comptoir.

— Pourquoi une croix gammée ? Je ne comprends pas...

— Il vend des objets nazis aux collectionneurs.

Je mis plusieurs jours à prendre une décision. Finalement, la curiosité finit par l’emporter.

J’éprouvais depuis longtemps une réelle admiration pour ce mec-là. Depuis l’époque où j’avais découvert ses deux fantastiques albums parus sur Immediate, le label d’Andrew Loog Oldham : 14 Things To Think About et The Art Of Chris Farlowe. Chris Farlowe se situait exactement au même rang que Rod Stewart et Steve Marriott. Ayant découvert par hasard à quoi il pouvait ressembler physiquement, je compris qu’il pût avoir cette voix hors du commun. Sa version de «Think» des Rolling Stones me fit souvent l’effet d’une montagne en flammes. Il donnait à cette pop-song d’apparence banale une allure monumentale. Quand Jagger lui demanda d’interpréter «Out Of Time», Chris Farlowe en fit l’hymne du Swingin’ London. Il ne fit qu’une bouchée du «Summertime» de George Gershwin, asticotant ce classique du jazz de c’mon d’antho à Toto. Il y barytonnait et la seconde d’après explosait en plein ciel. Grâce à ses deux albums et à une poignée de singles, Chris Farlowe donnait vraiment l’impression de régner sur Londres. Avec un morceau comme «Looking For You», il supplantait les stars de Motown dans l’art de chauffer le r’n’b à blanc. «Looking For You» fut l’un des plus beaux jerks de cette époque si riche en jerks. Comme par magie, il transforma l’«It’s All Over Now Baby Blue» de Dylan, en r’n’b dévastateur. Cette version outrancière semblait destinée à choquer le bourgeois. Pour Chris Farlowe, transformer les tubes en reprises pharaoniques semblait être un jeu d’enfant. De la même façon que Mark Lanegan, Chris Farlowe savait transformer le plomb en or. Sa reprise du «Rocking Pneumonia» d’Huey Piano Smith frisait la démence. S’il chevauchait l’«In The Midnight Hour» sur un énorme drive de basse, c’était uniquement pour humilier Wilson Pickett. Il fit subir le même sort à Otis en torchant une version ahurissante de «Mr. Pitiful». Chris Farlowe savait aussi écrire des chansons. Avec «Treat Her Good», il sortait un son Pretty Things à la puissance dix. Il fit aussi une version renversante de «My Way Of Giving», un classique des Small Faces. Chez Chris Farlowe, tout n’était que démesure : le registre vocal, la gouaille, la hargne, la classe, le son des basses. Sa version de «Satisfaction» atteignait le comble de la vulgarité. Aucun chanteur anglais n’avait cette prestance de soudard, cette classe d’aristocrate des bas-fonds. Il troussait tous ses morceaux comme les jupes des filles, à la hussarde. «We’re Doin’ Fine» prenait l’allure d’un bolide piloté par Mad Max. Et puis il y avait aussi l’effarante reprise de «Reach Out I’ll Be There», le hit suprême des Four Tops, qu’il chantait avec une sorte d’application morbide. Il partagea avec Rod Stewart l’immense privilège d’interpréter «Handbags And Gladrags», une fantastique chanson composée par Mike d’Abo. Il ne fut jamais possible aux amateurs de décider laquelle des deux versions était la meilleure, celle absolument grandiose de Chris Farlowe, ou celle, dégoulinante de feeling, de Rod The Mod.

J’arrivai enfin devant la vitrine décorée d’une croix gammée. Intimidé, je n’osai pas entrer et continuai mon chemin. Un quart d’heure plus tard, je revins à hauteur de la boutique, et fis semblant d’examiner les objets disposés dans la vitrine. Je fouillai du regard le fond du magasin et, comme l’avait indiqué le marchand de photos, je ne vis personne. Finalement, je pris mon courage à deux mains et entrai. Une clochette tinta. Je fis quelques pas jusqu’au centre de la pièce, et attendis, à demi paralysé de terreur. Des mannequins alignés le long du mur semblaient m’observer. Ils portaient les uniformes nazis qu’on voit dans les films de guerre. Les uniformes noirs d’officiers SS avaient quelque chose de particulièrement oppressant. Au fond se trouvait un grand comptoir drapé d’un gigantesque drapeau nazi. Surgie d’un recoin noyé dans l’ombre, une voix me fit sursauter :

— Vous cherchez quelque chose de spécial ?

Et je vis apparaître la tête monstrueuse de Chris Farlowe.

— Non non... Rien de particulier. Je suis entré par hasard.

— Tiens, tiens, mais je te reconnais, toi, little red rooster. Je t’ai vu l’autre jour fouiner chez Harold... Tu collectionnes quoi, au juste ?

— Oh rien, monsieur Farlowe, je suis français et je viens à Londres pendant les vacances scolaires acheter des disques et quelques photos...

— T’as de l’oseille, fooking rooster ?

— Juste de quoi acheter quelques disques d’occasion et loger dans un hôtel à South Kensington, monsieur Farlowe...

— Regarde cet uniforme d’Oberstleutnant de la Waffen SS... J’ai vendu le même à Keith Moon la semaine dernière. Je peux te faire un prix, little prick...

— Je vous remercie, monsieur Farlowe, mais je n’en ai pas les moyens. Il me reste environ 30 £...

— Tiens, jette un œil là-dessus, fooking rooster...

Il sortit de sous son comptoir un objet enveloppé dans un chiffon et prit un air de conspirateur :

— Look out ! Voilà une pièce extrêmement rare... Je te la montre, juste pour le plaisir des yeux...

L’emballage défait, une petite trompette apparut.

— Voilà un clairon SS. Tu vois, là, gravé dans le métal, l’aigle du troisième Reich !

Je commençais à regretter de m’être embarqué dans cette aventure. Je n’osais plus aiguiller la conversation sur le vrai but de ma visite. J’avais déjà perdu trop de temps. L’atmosphère sordide du magasin commençait à m’indisposer. Une odeur de mort et de camomille régnait dans la pièce. À demi paniqué, je décidai une fois encore de prendre la fuite. Pas de taille à me frotter aux géants du Swingin’ London. Je prétextai un train à prendre, remerciai Chris Farlowe de son accueil et sortis du magasin en hâte. Je courus jusqu’au métro et tentai vainement de surmonter la nausée qui montait en moi. Je dus ressortir du métro pour aller vomir au coin d’une rue.

De retour au lycée le lundi suivant, je fis part à mon copain Jean-Yves du détail de cette mésaventure.

— Tu sais pas qui j’ai rencontré à Londres ?

— Non.

— Chris Farlowe !

Ses yeux s’arrondirent comme des soucoupes.

— Putain, c’est pas vrai !

— Ben oui... On est devenus potes. Tu verrais ce meeeeec ! La claaaaaasse ! T’as même pas idée !

— Oh si... Je connais ses deux albums sur Immediate par cœur !

— Ah mais là, les disques, c’est vraiment que daaaalle, Jean-Yves ! Y faut voir le mec en chair et en os... Lui parler... Lui serrer longuement la main... Y te domine d’au moins un mètre et te plante son regard de mérou, comme ça, là, dans le blanc des yeux. Si tu soutiens son regard, y t’adopte. C’est le test.

— Il t’a adopté ?

— Ben ouais. Mais j’savais pas que c’était un test. J’ai pigé après.

— Mais tu l’as rencontré où ?

— Dans son magaze... Y vend des reliques du troisième Reich... Une boutique complètement dééééémente ! Une vraie caverne d’Ali Baba, oh, tu verrais l’bordel ! Putain, j’aurais eu du blé, j’aurais acheté une casquette d’officier SS pour foutre un peu la merde au lycée ! Et une paire de bottes de fantassin... Tu verrais comme elles sont balèèèèèèèzes ! Wouahhhh les bottes !

— Mais pourquoi il vend des objets nazis ?

— Passe qu’y l’a la claaaaaasse ! Chris Farlowe cultive une es-thé-tique, tu piges ? Les amateurs viennent du monde entier lui acheter des dagues en or massif, des ailes de stukas et des chenilles de Panzers ! T’aurais vu tout ce bordel, la boutique elle grouillait de gens. T’avais des tas de vieux qui venaient de partout, d’Uruguay, du Paraguay, du Guatemala, du Japon, d’la Suisse, avec des rouleaux de billets de 100 dollars dans les pattes, comme ceux qu’tu vois dans les films avec la mafia, et y avait aussi d’autres mecs comme Keith Moon, Lemmy, Vivian Stanshall et Brian Jones qui essayaient des brassards par dessus leurs vestes en velours !

— Comment peut-on imaginer un endroit pareil ?

— Déééééément ! Absoluuument déééééément ! J’ai discuté pendant deeees heures et deeees heures avec le père Chris... Y m’a raconté ses souvenirs d’Hambourg, quand y jouait au Star Club avec les Thunderbirds. Y m’a dit qu’y jouaient cinq sets toutes les nuits et comme cet enfoirééé de boss du Star y leur filait pas un rond, y devaient aller tirer d’la bouffe dans des supermarchés ! Tu vois le déliiiiire ? Y m’a dit aussi qu’y partageaient l’affiche avec des lascars comme Fats Domino, Chuck et Jerry Lee ! J’te dis pas les anecdotes qu’y sortaiiiiit, putain ! Ça pleuvait d’partout ! Un vrai déluuuuuge ! J’aurais dû prendre des notes, putain, y’en avait trop ! Quand y l’a fermé son bouclard, y m’a emmené boire une pinte au pub. Quand j’dis une pinte, ah la la la, c’est une façon de parler ! Tu sais quoi ? Ben le patron y lui a claqué direct dix pintes sur le bar et dix verres de bourbon ! Chris y les a tous siffléééééés, les uns après les autres, bière, bourbon, bière, bourbon. Pif paf pouf ! Tout cul sec ! Puis y l’a fait signe au patron qui m’a servi la mêêêêême chose. Dix de chaque ! C’était l’second test...

— C’est encore pire que de passer le concours d’admission dans les Hell’s Angels !

— Atteeeends, putain, c’est pas fini ! Le père Chris y m’a demandé si j’savais jouer de la gratte ! Jui ai dit oui, sans réfléchir. Y m’a embarqué aussi sec vers le fond du pub où se trouvait une petite scène et m’a carrément collé une Fender dans les pattes. On a fait tous les deux quelques chansons pour le public d’habitués. Baby baby baby you’re out of time, tu vois l’truc ? J’avais du mal à m’concentrer sur les accords, parce que j’arrêtais pas d’le regarder. Le père Chris sur scène, ça vaut l’jus, t’as même pas idée ! Tu verrais comment qu’y bouge ! Y fait un pas de côté, comme ça, et y remue le torse en rythme, han han, d’avant en arrière, han han. T’aurais dit Hercuuuuule ! Ce mec c’est une montaaaaaagne de punch ! En chantant, y tend le bras et pointe le doigt sur les gens du public, comme si y s’adressait directement à eux. Carl Palmer qui passait par hasard est v’nu faire le bœuf avec nous, alors t’as qu’à voir !

— Celui d’Emerson Lake and Palmer ?

— Ben oui, évidemment, mais avant, tu sais qu’y l’était batteur dans les Thunderbirds ? Après, j’leur ai payé une tournée. J’te dis pas la muuuuurge ! Le père Chris m’a d’mandé si j’avais un endroit où pieuter. Évidemment, j’ai saisi la perche. Y m’a emmené chez lui. Et voilà comment j’me suis retrouvé dans le saint des saints. Tu vois un peu le déliiiiiire, Jean-Yves ?

— Tu ne vas quand même pas me dire que tu t’es fait enculer pour goûter au nec plus ultra du Swingin’ London ?

— Ah la la, toi, faut toujours que tu tournes tout en dérision ! Bon, devine ce qu’y m’a fait bouffer ?

— Des œufs au bacon ?

— Ben non !

— Je ne sais pas, moi... Des haricots blancs ?

— Pfffff...

— Des toasts avec de la marmelade ?

— Non ! Des rations de l’armée allemande !

— Non, là tu déconnes... Elles étaient encore bonnes ?

— Super boooooonnes ! Des sardines à l’huile, du pâté de foie et du corned-beef, le tout arrosé de schnaps. On descendait la bouteille au gouuuulot, comme sur le front russe ! Après, y s’est mis torse nu pour me montrer ses tatouages. Wouaaaaaah ! Tu verrais le bordeeeel ! Sur la poitrine, y s’est fait tatouer une grosse tête d’Hitler, avec des yeux qui louchent. Et dans l’dos, un aigle, comme celui des enseignes de régiments.

— Il t’a pas montré sa bite ?

— Mais t’es jaloux ou quoi ? Pourquoi tu poses ce genre de question à la con ?

— Parce que Pamela raconte qu’il a une tête de Mickey tatouée sur la bite et les deux oreilles sur les couilles...

— C’est qui Pamela ?

— Une groupie qui a écrit ses mémoires...

— N’impooooorte quoi ! Comment tu fais pour avaler des conneries pareilles ? Bon, bref... On a parlé tout le restant de la nuit. Jui ai même parlé d’toi. Jui ai dit que t’étais un spécialiste des Creation, des Fleur de Lys et des groupes Mods. Alors y m’a dit qu’y serait heureux d’te rencontrer, la prochaine fois qu’tu déboules à Londres. Y l’arrêêêêêêêtait plus. Y s’levait pour aller mettre des albums de Johnny Burnette et de Muddy Waters sur le pick-up. On jouait de temps en temps au bras de fer. J’voyais les veines de son cou gonfleeeeeer. Comme ce mec a du fair-play, y m’laissait parfois gagner. Au matin, j’étais riiiiiiincé. Y m’a emmené prendre un breakfast au coffee-shop du coin. On a sniffé un ou deux rails d’Ajax et on est r’partis pour une journée d’folie. On a pris un taxi pour aller chez Andrew Loog Oldhamme qui nous a reçus comme des priiiiiinces, whisky, herbe, coke, pills, acide, tout l’bordel ! Chez Andrew, le pote Chris y l’a passé un coup de fil. Devine à qui ?

— Sais pas, moi... Brian Epstein ?

— Mais non... Mick Jagger ! Bon, bref, on arrive chez lui. Tu verrais la baraaaaaque, avec des chandeliers et des Rolls garées devant l’perron. Jagger nous r’met la rincette, whisky, herbe, coke, pills, acide. Y m’a même donné des 45 tours des Rolling Stones que personne connaît, mais j’les ai oubliés là-bas, autrement, j’te les aurais filés. On sonne à la porte, et devine qui c’est qui s’pointe ?

— Sais pas, moi... La reine d’Angleterre ?

— Mais noooon ! Paul McCartney, tout vêtu de blanc et pieds nus, comme sur la pochette d’Abbey Road, alors t’as qu’à voir ! Mais tu sais, la vraie star, là-dedans, c’était mon pote Chris, haut comme une tour du moyen-âge. Les autres y n’en finissaient plus de lui dire combien y l’admiraient. À un moment, Chris leur a dit que j’étais un super frenchie. Alors, Paul et Mick m’ont donné leurs numéros de bigo perso. Maintenant, quand j’me pointerai à Londres, plus besoin de m’faire chier à trouver une chambre dans un bed and breakfast. Et tu sais c’qu’on a fait, après ?

— Non...

— C’est pourtant pas difficile à deviner !

— Vous êtes allés voir Brian Jones ?

— Ouiiiiiiiii !

— J’en étais sûr...

— Supeeeeeer Brian Jones ! Décadent, avec plein de sitars dans l’salon. Un vrai gentleman, gentil, prévenant, très cultivé, coiffé comme toi. Jui ai demandé si j’pouvais gratter quelques accords sur sa belle Vox Teardrop blanche. Pas de problèèèèèème. Gratte mon gars ! J’ai fait «Satisfaction» et «The Last Time». Mon pote Chris y chantait les paroles. Brian m’a félicité et m’a offert plein de drogues. Pour le remercier, jui ai conseillé de lire l’ouvrage de Barbey d’Aurevilly consacré au dandysme, tu sais, Du Dandysme Et De George Brummel. Y m’a écouté avec beaucoup d’attention. Jui ai dit qu’y trouverait dans ce précieux bréviaire des conseils pour parfaire ses manières. Avant que nous n’partions, Brian a chaudement remercié Chris de lui avoir présenté un frenchie aussi commak. Pendant les cinq jours où j’suis resté avec Chris, ça... n’a... pas... ar... rê... té une minute. Jour et nuiiiiit ! Y m’a présenté la crèèèème de la crèèèème du gratin londonien, des mecs comme Steve Marriott, Ronnie Lane, Keith Richards et Anita Pallenberg, Pete Townshend, Jimmy Page, Vincent Crane, et tout un paaaaaquet d’autres...

— Tu vas te faire chier comme un rat mort, au lycée, avec des mecs comme nous...

— C’est évident. Mais d’un autre côté, ça me permet de souffler un peu. Faut être vachement costaud pour partir en virée avec un mec comme Chris Farlowe. T’as qu’à essayer, tu vas voir ! Fais comme moi, commence par aller faire un tour sur Islington Green. Tu lui dis que tu viens d’ma part. De la part de fooking rooster !

Signé : Cazengler, Chris Fallot

Jean-Yves Gallo. Disparu le 8 octobre 2022

Harold on, I’m comin’ ! - Part One

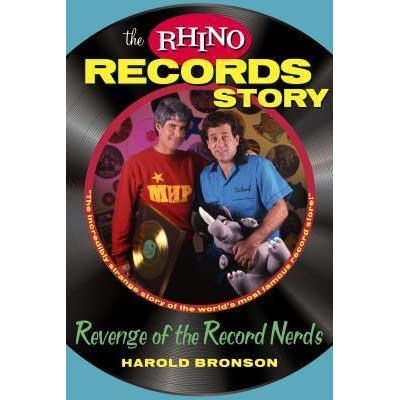

Tous les amateurs de belles boxes connaissent Rhino et tous ceux qui ont poussé le bouchon un peu plus loin connaissent Rhino Handmade, des disques impossibles à choper car parus en tirage limité et vendus uniquement sur le web. Comme Bomp!, Rhino est un label devenu mythique qui ne tombe pas du ciel et qui ne sort pas non plus de la cuisse de Jupiter. Dans les deux cas, il s’agit de labels créés en Californie par des kids obsédés de rock et qui partent de triple zéro. D’un côté Greg Shaw (Bomp!), et de l’autre le duo Richard Foos/Harold Bronson.

Harold Bronson nous raconte dans The Rhino Records Story: Revenge Of The Music Nerds l’épopée Rhino, histoire de rappeler aux ceusses qui ne le savaient pas encore, que l’histoire des labels - comme d’ailleurs celle des studios - est aussi importante que celle des artistes. Dans l’étagère, il faut ranger le Rhino book à côté de l’autobio de Jac Holzman (Follow The Music), celle de Jerry Wexler (Rhythm And The Blues), et des books de base, Peter Guralnick (Sam Phillips: The Man Who Invented Rock ‘n’ Roll) Roben Jones (Memphis Boys: The Story Of American Studios) et bien sûr tout Robert Gordon, oh et puis il ne faut pas oublier les Anglais.

Rhino avait pour particularité d’être un label de réédition. Ils payaient des licences aux grands labels pour rééditer les artistes qui les intéressaient. Les plus beaux coups de Rhino sont la Buffalo Springfield box, la Fun House box des Stooges, les Monkees boxes, les cinq boxes inspirées par Nuggets (Nuggets 1, Nuggets II, Children Of Nuggets, puis, sans Bronson, Love Is the Song We Sing: San Francisco Nuggets 1965–1970 et la cinquième Where the Action Is! Los Angeles Nuggets: 1965–1968), et une multitude d’autres rééditions qui s’étalent sur une période de 25 ans. Il faut bien comprendre que Bronson et Foos sont des enragés, et comme ils sortent des objets de qualité, ça marche. À partir de là, il est facile de tracer un parallèle avec Ace en Angleterre. C’est exactement le même état d’esprit.

En dehors de sa passion pour le rock, ce qui caractérise le plus Bronson, c’est sa bonne bouille. Une bouille d’ado attardé. Le genre de mec auquel on fait confiance les yeux fermés. Il rappelle d’ailleurs dans son book qu’une de leurs préoccupations principales, en tant que directeurs associés Foos et lui, était le bien-être du personnel. Ça marchait si bien que Foos et Bronson durent à l’apogée du Rhino system gérer 150 personnes. Ils développaient les techniques de gestion du personnel très avant-gardistes pour l’époque : association aux bénéfices et aux process créatifs. Ils avaient compris le truc de base : un salarié bien dans sa peau bosse mille fois mieux que celui qui ne l’est pas. Ce n’est pas une question de rendement, c’est une question de bon sens.

Dans son intro, Bronson tient à rappeler qu’ils sont partis de rien : ils ont ouvert un record shop sans aucune aide financière. Comme il a beaucoup d’humour, Bronson compare Foos à Albert Einstein, mais un Einstein qui serait né à Pittsburg et qui plutôt que de s’intéresser aux maths et à la physique, se serait intéressé à l’absudist humor and rock’n’roll. Bon observateur, Bronson observe que ce qui a forgé l’humour de Foos, c’est d’avoir grandi dans un environnement extrêmement structuré. Foos prend à une époque Abbie Hoffman comme modèle et applique à la lettre ce qu’Hoffmann enseigne dans son book, Steal This Book. Foos et ses amis poussaient le bouchon très loin : pour ne pas payer les billets d’entrée dans les concerts, ils entraient en marche arrière par les sorties de secours. Quand ils mangeaient au restau, il n’était bien sûr pas question de payer l’addition.

La boutique Rhino Records devient vite un endroit réputé. Un jour, un mec d’Atlantic leur amène des Pretty Things qui viennent d’enregistrer Silk Torpedo. Comme personne ne veut interviewer les Pretties en Californie, on demande à Bronson de les interviewer, mais ça ne se passe pas très bien, Phil May et Jack Green sont mal à l’aise dans l’arrière-boutique Rhino. L’interview n’est jamais parue. C’est aussi l’époque où Phast Phreddie Patterson et ses potes viennent mettre leur fanzine Back Door Man en dépôt. Bronson note que ces kids en black leather originaires de LA’s South Bay sont rough around the edges et fans Iggy Pop et de Blue Oyster Cult. C’est à ce genre de petits détails qu’on jauge la qualité d’une ambiance. Kim Fowley traîne aussi dans le secteur et invite Bronson à venir voir the first public showcase des Runaways le 12 septembre 1975, non pas au Troubadour ou au Whisky, mais in Phast Phreddie’s parents’ sunken living room in north Torrence. Bronson avoue avoir adoré le concept, but they weren’t very good.

Un jour au magaze (hello Laurent), débarque Sky Saxon. Tout le monde serait ravi de voir débarquer Sky, mais pas Bronson. Il s’en explique. Comme tout le monde, il est fan des Seeds et il se souvient d’avoir rencontré Sky pour la première fois au Troubadour en 1971 - Saxon ressemblait au comédien Jerry Lewis, visage bien dessiné, menton fendu et voix nasale. Quand je l’ai rencontré, il avait encore his rock-star good looks - Puis Bronson essaye de lui organiser un concert à l’UCLA, «but he wasn’t together enough to make it happen» - la formulation est superbe, inutile de la traduire, elle tient debout toute seule - Sept ans plus tard, quand Sky débarque au record shop, il n’est plus le même, avec ses cheveux raides, il semble beaucoup plus âgé qu’il ne l’est en réalité, de vingt ans, nous dit Bronson qui le compare à Old Witch dans Tales From The Crypt. La comparaison est bonne. On se souvient d’avoir arriver vu Sky un soir au Trabendo sur des jambes flageolantes, mais une fois sur scène, il ne flageolait plus du tout. Donc Sky se pointe au magaze, et d’une voix de burned-out hippie, il explique à Bronson qu’il s’appelle désormais Sunlight et qu’il vient de passer quelques années dans une communauté à Hawaï. Sky ramasse les chiens dans la rue parce que DOG est l’anagramme de GOD. Sky vient chez Rhino pour placer son single «Beatiful Stars» qu’on a tous acheté à l’époque. Bronson devient soudain féroce : «Je lui en ai acheté quelques-uns pour me débarrasser de lui.» C’est vrai que les mecs trop barrés sont parfois difficiles à supporter. Il faut savoir le faire. C’est même dit-on un métier. Il est marrant, Bronson, car il arrive à supporter plus facilement Wild Man Fisher, qui est encore plus barré que Sky. Fisher est même l’un des premiers artistes signés sur Rhino. Go to Rhino Records !

En tant que disquaires, Foos et Bronson sont attirés par tout ce qui est obscur à cette époque de surabondance, et pouf, il cite des exemples : Losing You To Sleep de Tommy Hoehn, Take A Sad Song de Godfrey Daniels, Whiz Kid de David Werner, les deux albums de Big Star, Zuider Zee, Van Dyke Parks, Michael Rother et The Moon avec David Marks qui avait joué dans les early Beach Boys. Ils sont aussi bien sûr amateurs de la scène locale : Beau Brummels, Byrds, Turtles, Doors, Love, sans oublier les Lovin’ Spoonful et Paul Revere & The Raiders.

Au rayons des grands barrés Rhino, voici Roky Erickson. Rhino sort en 1977 un single magique, «Bermuda/The Interpreter» et Bronson nous décrit le Rocky dans un restau (the International House of Pancakes, ça ne s’invente pas) où après avoir dit qu’il était un alien commença à se barbouiller la figure de sirop de myrtille. Le lendemain, dans un autre restau, Roky se lève soudain et se met à chanter à tue-tête «President Ford is a square queen».

Bronson fait aussi partie de Mogan David And His Winos. Il existe un album qu’on ramassait à l’époque et qu’on revendait, car en dépit d’une pochette attirante (ils portent tous du cuir noir sur la photo) le contenu n’est pas de taille à conquérir l’Asie Mineure. Bronson avoue avoir voulu parodier les Beatles de l’époque Tony Sheridan et The Savage Young Beatles. L’album fut tiré à 1000 ex. Une grosse partie du pressage fut envoyé en France et jamais payée. Et puis un jour, on retombe dessus, dans le bac d’un disquaire parisien, alors on le re-ramasse. La pochette est toujours aussi belle, les cuirs noirs, la Rickenbacker. Harold Bronson est debout à côté du batteur. On ne sauve l’album que pour deux choses : «Street Baby» et la version toute pourrie de «The Last Time», en B. C’est Harold qui chante. Mais par contre, on se régale du jeu vif et alerte de Paul Rappoport, le guitariste. C’est lui qu’on entend dans «Love Potion Number One». «Street Baby» est du pur proto-punk et c’est uniquement sur ce cut que les Winos ont bâti leur légende, à l’époque. Le son de la B est comme on l’a dit tout pourri. Dommage, car ils ont un choix de reprises intéressant, notamment le «Last Time» signalé plus haut. Ils auraient presque le son, aw no ! Rappoport fait encore un carnage dans la cover de «Communication Breakdown». Ce mec est bon, il peut tenir la cocote de Jimmy Page.

Comme ils commencent à se lasser de la vente au détail, Foos et Bronson envisagent de monter un label. Bronson a trois modèles en tête : Apple Records, dont il apprécie la politique d’ouverture. Ensuite, Bizarre Records, fondé par Zappa et son manager Herb Cohen, qui en signant des artistes non conventionnels (Wild Man Fisher, Captain Beefheart et The GTOs), ouvraient la voie. Et puis bien sûr Elektra, où la dimension artistique prévalait sur les enjeux commerciaux - Qu’on soit capables ou non de suivre ces exemples n’était pas la question. Ils illustraient simplement nos aspirations.

Rhino est donc le personnage principal de ce gros book frétillant de vie. Bronson ne nous épargne aucun détail, il donne les chiffres, nous explique les mécanismes, nous montre comment ils sont obligés de bosser avec Capitol, puis de se faire racheter par Warner Bros. Il nous explique qu’en 1987, par exemple, ils génèrent 14 millions de $ de chiffre, ce qui est énorme pour un petit label. Ils viennent de sortir le nouvel album de Monkees (Pool It) et ont passé un deal avec Bearsville qui leur rapporte beaucoup, grâce aux rééditions de Todd Rundgren et de Foghat. Ils ont alors cinquante personnes en charge. Foos et lui continuent de parier sur la qualité des Rhino Records plutôt que sur les profits, c’est leur credo. Ils comprennent vite fait qu’ils doivent cesser de signer des nouveaux artistes, car chaque fois, ils se plantent et perdent de l’argent. En 1990, ils font 32 millions de $ de chiffre. Ils font notamment un carton avec la réédition de l’album live de Betty Wright (Betty Wright Live). En 1991, ils passent un deal avec Atlantic. À cette époque, Ahmet était encore au label, but in a reduced capacity. Alors Bronson est triste de ne pas trop fricoter avec lui : «Ahmet semblait ralenti par l’âge, mais ça ne l’empêchait pas de picoler (But that didn’t stop his drinking).» Val Azzoli glisse cette anecdote dans l’oreille de Bronson. L’épisode se déroule lors d’un meeting : «Après avoir sifflé douze vodkas, Ahmet a signé un lounge band au Grand Hyatt. Ils se sont pointés au bureau le lundi matin chez nous, à Atlantic, et on a dû les dédommager pour s’en débarrasser. Ce genre d’incident se produisait deux fois par an.»

Pour bien mesurer l’importance de ce que représentait un label comme Rhino à l’époque, il est essentiel d’écouter Tales From The Rhino Records Story, un double CD qui offre un panorama assez complet du label et qui grouille de puces en or. Le disk 1 s’appelle ‘Novelty’. Ambiance Dada garantie, car ça démarre en force avec les deux pires traces du Dadaïsme américain, The Temple City Kazoo Orchestra et un Wild Man Fisher complètement fêlé. On croisera plus loin une cover de «Whole Lotta Love» par The Temple City Kazoo Orchestra : gag suprême ! Pur Dada jive ! Tzara Foos chante avec son monocle ! On tombe aussi sur le «Nose Job» de Mogan David & His Winos, un cut qui figure sur l’album évoqué plus haut. C’est un exemplaire unique au monde de gaga Dada. Au rayon farces et attrapes, voici Rockin’ Ritchie Ray et «Baseball Card Lover», une parodie d’Elvis - Baby show me a card - C’est atrocement moqueur. Au même rayon, voici Grefilte Joe & The Fish avec une parodie de Lou Reed : «Walk On The Kosher Side». Avec cette compile, on est au royaume des pastiches. Le meilleur exemple, c’est encore The Qworymen avec «Beatle Rap», hello lads ! Number nine ! C’est d’une incroyable véracité. Puis ils plongent avec The Seven Stooges dans la marmite de so messed up, mais au comedy act («I Wanna Be Your Dog»). Avec Bruce Spingtone, les Rhino se marrent bien («Bedrock Rap - (Meet) The Flintstones»).

Le disk 2 s’appelle ‘Rock’. Complètement une autre ambiance, puisque ça démarre avec le «Bermuda» de Roky Erickson - Master/ Master ! - Pas de meilleure introduction au génie libertaire des Rhino boys. Il semble d’après les liners que ce soit Harold qui ait enregistré le «Punk Rock Christmas» joliment glam des Ravers. On retrouve aussi Harold et ses Winos avec «All The Wrong Girls Like Me», une sorte d’hommage aux Herman’s Hermits. On passe aux choses sérieuses avec The Malibooz et «I Won’t Be Too Young», une power-pop des enfers, une belle révélation. Les mecs qu’on entend chanter sont Walter Egan et Lindsay Buckingham. Encore mieux : The Honeys avec «Running Away From Love», fast pop d’excellence carabinée, doublée de petit raunch féminin. On retrouve aussi les Beat Farmers avec «Bigger Stones». Vieille tarte à la crème. Pas de voix, ça ne peut pas marcher. Désolé les gars, d’autant qu’Harold y croyait dur comme fer. Par contre, House Of Freaks, c’est une autre paire de manches ! «40 Years» sonne comme de la pure magie, two house painters from Richmond, Virginia, nous doit le mec du booklet. Les House Of Freaks ont de l’allure. L’autre bonne pioche de Rhino, ce sont les Pandoras, avec «In And Out Of My Life (In A Day)». Pur gaga Rhino. Harold les comparait aux Bangles, plus pop, comme on compara jadis les Rolling Stones aux Beatles. Les Pandoras firent leur premier album chez Bomp, leur deuxième chez Rhino et allèrent après chez Elektra pour enregistrer un troisième album qui n’est jamais sorti. Autre bonne pioche Rhino : The James Harman Band avec «My Baby’s Gone» : excellent et même énorme ! Même chose pour Little Games, un projet monté par Harold. Terri Nunn chante «Ain’t Nothing But A House Party» et derrière c’est le Family Stone Greg Errico qui bat le beurre. Plus loin, on tombe sur le «Carolyn» de Steve Wynn, the crack of it all. Il a des allures de Bob Dylan. Fabuleux entertainer ! On apprend au passage que Steve Wynnn est un ancien employé du Rhino Record Store et qu’il a monté Gutterball avec House Of Freaks. On croise ensuite NRBQ avec «A Little Bit Of Bad», very big sound - A little bit of bad sounds good to me ! - Une pure merveille absolutiste. Et ce divin panorama se termine avec la reformation de Mogan David & His Winos et «I’m An Adult Now», pur jus de proto-punk expiatoire !

Pour tous ceux qui sont férus d’industrie musicale, l’autobio d’Harold Bronson est une mine d’or, car il ne cache rien. Quand il évoque des artistes plus longuement que ceux évoqués plus haut, il leur consacre carrément un chapitre. C’est bien sûr le cas pour les Monkees, les Turtles et The Knack. Tu trouveras l’éloge Bronsonien des Monkees dans ‘C’est Parti Monkee Kee - Part Three’ et prochainement, celui des Turtles dans ‘Turtlelututu Chapeau Pointu’. Vu leurs poids respectifs, ces deux groupes font l’objet de chapitres autonomes.

Les trois autres grands chapitres de ce book sont consacrés à Fear And Loathing In Las Vegas, Frankie Lymon et Tommy James. C’est là où Foos et Bronson deviennent fascinants car ils poussent leur passion pour certains artistes jusqu’à vouloir faire des films et donc ils créent Rhino Films, alors qu’ils n’ont pas vraiment les épaules financières pour se lancer dans ce type d’opérations à gros budgets. Mais ils le font et la façon dont en parle Bronson est passionnante, car il s’agit chaque fois d’une conduite de projet, avec tout ce que ça implique : naissance de l’idée, composition d’une équipe, évolution financière du projet, mésaventures et finalement réalisation et parution. Dans les trois cas, Bronson fait des miracles. Il est autant fasciné par Hunter S Thomson que par Frankie Lymon et le couple Tommy James/Morris Levy. On a l’impression d’entrer avec Bronson dans l’univers des intelligences supérieures, un monde de lumières diffuses et de sonorités bizarres, du genre blurp blurp.

Pour Fear And Loathing In Las Vegas, Bronson commence par approcher l’auteur, l’infréquentable Hunter S Thompson. Puis il cherche l’acteur : plusieurs choix, John Cusack, Brad Pitt, Keanu Reeves, Sean Penn, Nicholas Cage, Kevin Spacey. À part Cusack, ils sont trop chers. Ce sera Johnny Depp qui veut absolument le rôle, au point d’aller séjourner chez Thompson et de mimer ses attitudes, notamment sa façon de parler en murmurant de façon inaudible. Depp accepte le rôle pour $500,000 ce qui nous dit Bronson est largement en dessous de ses cachets habituels. Depp plait beaucoup, car il fume dans les endroits où c’est interdit et descend des packs de bières en réunion. Il faut ensuite un réalisateur. Le premier choix se porte sur Jeff Stein qui a tourné le docu The Kids Are Alright. Puis c’est Alex Cox, qui a fait Repo Man et Sid And Nancy. Bronson le trouve créativement très limité. Le montage du projet est à l’image du film, complètement barré. Pur jus de Rhino. Cox ne s’entend pas bien avec Hunter : il commence par refuser la saucisse qu’Hunter lui a fait cuire. Pourquoi ? Parce qu’il est végétarien. Il refuse aussi de s’asseoir à côté d’Hunter pour voir le foot à la télé. Hunter ne veut pas de Cox, mais Cox fait comme si tout allait bien. Il va même rencontrer Depp dans son club, le Viper Room, sur Sunset Strip et Depp lui dit qu’il ne travaillera pas avec lui. Il faut donc dédommager Cox ($62,500 et $46,800, ça va vite, les ardoises au cinéma) et trouver quelqu’un d’autre. On suggère alors le nom de Terry Gilliam. Plus facile à financer car plus connu. Bronson indique que le budget du film s’élève à $19 million. Gilliam produit un script qui est accepté. Bien sûr, Gilliam va exploser le budget de $2 million. Mais bon, on tourne. Bronson donne encore quelques chiffres : Thompson ramasse un cachet de $300,00, Del Toro qui joue le rôle de l’avocat Dr Gonzo $200,000, Gilliam et Depp $500,000. Mais commercialement, le film ne marche très bien. Trop de dope. Il est présenté à Cannes en 1998. Bronson dit qu’il n’aime pas le film : «Je pense que Terry est passé à côté. L’esprit du book de Thompson est le fun, alors que le film n’est pas funny. Terry a rajouté des éléments qui ne sont pas dans le book et qui n’apportent rien à l’histoire, comme par exemple le casting de nains.» Bronson ajoute que Depp a poussé trop loin son imitation de Thompson - Sa dedication était admirable, mais l’effet raté, trop cartoonish, avec des mouvements stéréotypés et une façon de parler trop neutre - Bronson indique en outre que le projet s’est terminé par un procès avec un co-financeur, Alexander, qui coûte $200,000 à Rhino, ce qui fait qu’ils ne gagnent quasiment rien avec ce projet. Pour Bronson, c’est l’un des pires moments de sa vie. Il a aussi maille à partir avec l’agent de Depp, une gonzesse féroce. Et d’une façon encore plus diplomatique, il remet Gilliam en place, car la collaboration a été rude, un vrai bras de fer : «Terry Gilliam peut être affable et charmant. Vu le nombre de désastres financiers dont il est responsable, on ne peut que lui souhaiter de mieux profiter de ses opportunités.» Bronson indique aussi que Gilliam et Depp ont viré Rhino du tournage, alors qu’ils sont à l’origine de projet. Depp jouera encore une fois pour Hunter dans The Rum Diary, un film qui coûte $45 million et qui se solde par plusieurs millions de pertes.

Fear And Loathing In Las Vegas est un film qu’on voit et qu’on revoit, même si effectivement Gilliam mord le trait, mais c’est pour ça qu’on le paye. Comme le book de Thompson est le book des excès, Gilliam en fait le film de tous les excès. C’est une véritable apologie des drogues et il n’est pas surprenant que ça ait planté. Too much is too much, mais il y a des moments superbes. Ils attaquent sur la route du Nevada à la mescaline et au sunshine acid. En arrivant à l’hôtel, Depp/Duke voit les lézards partout. Pur génie de Gilliam qui parvient à mettre en scène un acid trip qui vire au cauchemar reptilien. Puis ils se tapent de l’éther et vont tous les deux, Duke et Gonzo, dans un casino, et c’est la porte ouverte à tous délires. L’un des pics de Fear est la scène de la baignoire, avec un Gonzo sous LSD. C’est la drug-scene la plus géniale de l’histoire du cinéma, sur fond d’Airplane, avec «White Rabbit». Ils s’installent ensuite au Flamingo et retombent dans les excès hallucinatoires. Depp se balade dans une pièce remplie d’eau jusqu’au genoux affublé d’une longue queue de reptile. C’est encore le summum du délire, surtout quand il attaque la fiole d’adrenochrome, avec des petites mimiques facétieuses, il est au sommet de son art, la tête couverte d’une petite serviette orange. Il ressemble à une bigote espagnole sous acide. Le film est alors hors de contrôle, ça dépasse toutes les espérances du Cap de Bonne Experience. Have you ever been experienced ?

La passion de Bronson pour Frankie Lymon le conduit à lancer le tournage d’Only Fools Fall In Love. Frankie Lymon fut le premier teen rock’n’roll star. «Il n’avait que 13 ans quand son groupe the Teenagers fut catapulté en 1956 à la sixième place des charts avec «Why Do Fools Fall In Love». Les teenagers achetaient le disque parce que les chanteurs étaient aussi ados. Les autres stars du rock’n’roll à l’époque était beaucoup plus âgées.» Et il cite les noms d’Elvis, de Bill Haley, de Fatsy et des autres qui ont tous plus de vingt ans. Et c’est là qu’entre en scène George Goldner. Bronson a bien compris qu’on ne peut dissocier l’artiste de son découvreur. Frankie fut un chanteur et un danseur exceptionnel. Il est vite devenu un phénomène avec quatre titres dans le Top 50. Billy Vera : «Frankie was the best kiddie performer and singer there ever was.» À 12 ans, Veronica Bennett entend Frankie à la radio et inspirée par lui, elle va devenir Ronnie Spector. Dans les années 50, bien avant les Who et les autres, Frankie se fait virer des hôtels pour avoir secoué des bouteilles de bière et pour mauvaise conduite. Puis il se met à picoler et c’est Jimmy Castor qui le remplace sur scène quand il oublie de se pointer. Le manager des Teenagers n’est autre que Morris Levy. Quand Morris voit que les Teenagers sont jaloux de Frankie, il casse le groupe en deux, mais ça ne marche pas. Et puis en 1959, Frankie mue et sa voix change. Il devient une sorte de crooner et perd la magie. Il passe à l’héro en 1959. On connaît la fin tragique de l’histoire : overdose en 1968, à l’âge de 25 balais. Quand Rhino rachète le catalogue de Roulette, Bronson commence à vouloir faire un film sur Frankie. D’autres ont essayé, comme Martin Scorsese, mais ils se sont vautrés.

Alors, oui, il est indispensable de voir le biopic produit par Rhino et réalisé par Gregory Nava : Why Fools Fall In Love. L’angle que choisit Bronson pour raconter l’histoire est du pur Rhino : il part des trois veuves qui tentent de récupérer devant un juge l’héritage du pauvre Frankie. Pour des raisons commerciales, Nava soigne l’esthétique des trois veuves, Zola Taylor, Elisabeth Waters et Emira Eagle. Il soigne aussi son Frankie : une vraie gueule de blackos glamour, alors que dans la réalité, Frankie n’est pas terrible : on le voit chanter à la fin dans un doc d’époque et on ne peut vraiment pas dire qu’ils soit beau, avec ses yeux gonflés. Mais my Gawd, comme il bouge bien. Tous les plans scéniques reconstitués pour le biopic sont des chefs-d’œuvre : il faut le voir, le Frankie, danser avec une extraordinaire frénésie tout en doo-woppant comme un beau diable. Ces sont les trois veuves qui racontent son histoire. Elisabeth est la première à épouser Frankie en 1961, elle raconte l’audition des Teenagers dans le bureau de Morris Levy chez Roulette, swing énorme, les Teenagers ne sont pas tous blacks, ce sont des gamins qui ont grandi ensemble, chapeautés par un certain Richard Berry qui les accompagne au piano. Bronson réussit à faire entrer Little Richard dans le film : en tant que témoin, il vient déposer au tribunal. En 1956, il faisait partie de la tournée avec les Platters et Frankie Lymon. Tout ça se tient très bien, Little Richard met du poids dans la balance du film. Lors de l’Alan Freed Show en 56 à New York, toute la salle ondule quand les Platters chantent sur scène. Puis c’est au tour des Teenagers de monter sur scène et Frankie casse la baraque, il jette sa veste bleue dans la foule et il fait le grand écart en twistant son doo-wop. Puis les choses se dégradent au sein des Teenagers lorsque que paraît le single «Why Fools Fall In Love» crédité Lymon/Morris. Frankie entame alors une love story avec Zola Taylor, la chanteuse des Platters et l’épouse n 1965. Frankie passe très vite au junk et ça crée des tensions. On voit les Shirelles sur scène en robes vertes, puis Frankie s’écroule sur scène. Alors Elisabeth fait la pute pour lui. C’est Zola qui relance la carrière de Frankie en 1965 en Californie, l’occasion de le revoir danser et chanter pour l’émission Hullabaloo. Il refait sa Soul de doo-wop au frantic dance craze de trash twist. L’épisode Nola se termine mal et Frankie disparaît. Il part à l’armée et revient en 1968 à New York frapper à la porte de Morris Levy qui le traite de loser, d’has-been et qui l’envoie promener. Out ! Alors le pauvre Frankie fait une petite overdose. Morris Levy et Little Richard assistent à ses funérailles. Au tribunal, les avocats accusent Levy d’avoir barboté tout le blé de Frankie. On estime la somme à quatre millions de dollars. Bien sûr, les trois veuves ne vont rien récupérer, juste de quoi payer leurs avocats. Cette histoire tragique est tellement classique que Bronson a eu raison de prendre des libertés avec la réalité. C’est l’apanage des créatifs.

Bronson rêvait aussi de filmer la vie de Tommy James et bien sûr de Morris Levy. Il commence par rappeler qu’«Hanky Panky» fut à l’origine un cut des Raindrops, c’est-à-dire Jeff Barry et Ellie Greenwich. Barry n’aimait pas «Hanky Panky» qu’il qualifiait de «terrible song». Et pourtant, quel hit ! On a tous jerké là-dessus, à l’époque. Bronson ne lésine pas sur sa fascination pour Morris Levy : «Morris (Moishe) Levy était un Damon Runyon character : grand, trapu, bourru, avec des manières héritées de la rue. Rude enfance : son père et son grand frère sont morts quand il était très jeune. Il a appris les vertus du music-publishing quand il était co-propriétaire du Birdland jazz club à Manhattan.» Chaque fois que Bronson commence à brosser un portrait, c’est un peu comme s’il démarrait un scénario. Puis Levy monte Roulette et quand un artiste vient lui demander ses royalties, il répond : «Royalty ? You want royalty, go to England.» Non seulement il est intimidant, mais il est lié à la famille Genovese, c’est-à-dire la mafia. Tout cela est détaillé dans l’excellente autobio de Tommy James, Me The Mob And The Music. Bronson rappelle que Levy est mort d’un cancer du foie en 1990, sans jamais avoir purgé un seul jour de taule, alors qu’il avait été condamné pour extorsion. Tommy James rappelle aussi qu’à la fin de sa vie, Morris Levy avait une très grosse ferme, «une laiterie de plusieurs millions de dollars. Il transformait tout ce qu’il touchait en or. Il me dit un jour : ‘Pourquoi tu ne cherches pas une ferme dans le coin ?’ Il m’a trouvé une grosse ferme in upstate New York. Il a fait le premier paiement - avec l’argent de mes royalties - et j’ai pris l’emprunt à ma charge.» Puis Levy lui propose un job d’A&R chez Roulette. Évidemment, au bout d’un an, plus de sous. Alors Tommy James envoie son comptable qui revient en tremblant de chez Levy. Bronson sait qu’il tient un vrai personnage pour son film. En plus, l’histoire se déroule dans un contexte explosif : en 1972 éclate la guerre des gangs à New York et les Gambinos prennent le contrôle de la ville. Levy et Nate McCalla quittent le pays pour un an et s’installent en Espagne. Mais Bronson ne trouve pas de partenaire pour financer le projet qui tombe à l’eau. On peut se consoler avec l’autobio de Tommy James qui d’ailleurs fonctionne comme un film, tellement c’est bien foutu.

Parmi les films Rhino, il faut bien sûr citer Daydream Believers - The Monkees Story, qui fut un succès et dont on parle abondamment dans ‘C’est Parti Monkee Kee - Part Three’. Bronson évoque aussi Dick Dale: «Âgé de quarante ans, Dick était un très bel homme. Ce que j’appréciais le plus chez lui, c’était son énergie positive et ses aphorismes. Mais je n’aimais pas trop son anti moi-je. Il parlait de lui à la troisième personne. C’était peut-être dû au fait qu’il s’appelait Richard Monsour.» Bronson dit aussi que Dick et sa femme avaient un type d’échange très curieux, pas loin du baby talk - Magnifique et voluptueuse, Jeannie suçait une sucette - Bronson nous redit aussi ce qu’on savait déjà : Dick n’aimait pas ses albums studio pour Capitol, parce que le power du groupe sur scène y brillait par son absence. Puis Dick va basculer en enfer : il va perdre sa belle maison, vivre un sale divorce et finir dans une caravane garée devant la maison de ses parents. Il se fera un peu de blé grâce aux rééditions de Rhino. Puisqu’on est dans les monstres sacrés, Rhino se rapproche aussi de Phil Spector. Cette fois c’est Richard Foos qui fait les frais des excentricités de Totor. Finalement, Totor ne fera pas affaire avec Rhino mais avec Allen Klein et ABKCO (le fameux box-set que tout le monde a acheté à l’époque) - Quand ils ont passé leur accord, Klein et Spector s’amusaient du fait que les deux hommes les plus haïs dans le music business avaient réunis leurs forces.

Rhino voulait aussi signer les Go-Go’s, mais IRS leur a brûlé la politesse. Foos et Bronson essayent aussi de signer Wall Of Voodoo. Chou blanc. Ils réussissent à signer les Beat Farmers avec un budget ridicule ($6,000) et à leur grande surprise, ils vendent 50 000 albums. Mais le manager du groupe signe ailleurs pour un deuxième album, sans avoir, nous dit Bronson, «la courtoisie de passer un coup de fil pour nous prévenir». Rhino signe aussi les Pandoras et sort l’album Stop Pretending.

La fin de l’autobio n’est pas réjouissante. Comme Rhino appartient à Warner, Bronson explique qu’en 2005, il est poussé vers la sortie, pour des raisons banales : dans une très grosse boîte, la réduction de la masse salariale fait monter la cote des actions en bourse. Il n’a même pas eu droit au pot de départ, alors qu’il est co-fondateur. En 2001, il n’avait pas reçu de bonus. Quand il revoit par hasard le dirigeant qui l’a viré, Bronson a envie de lui demander pourquoi il a fait ça, mais il connaît la réponse : pour mettre un homme à lui à sa place. Foos va dégager deux mois plus tard. Bronson aurait préféré que Foos parte en même temps que lui, mais bon, ainsi va la vie. Plus grave encore : les noms de Bronson et de Foos ont disparu du Rhino website. On appelle ça de l’éradication managériale. Il ne doit rester aucune trace. Ouf, heureusement que Bronson a écrit son livre.

Signé : Cazengler, Harold bronzé

Harold Bronson. The Rhino Records Story: Revenge Of The Music Nerds. Select Books Inc 2013

Tales From The Rhino Records Story. Rhino Records 1994

Mogan David And His Winos. Savage Young Winos. Kosher Records 1973

Terry Gilliam. Fear And Loathing In Las Vegas. DVD 1998

Gregory Nava. Why Fools Fall In Love. DVD 2017

Patton en fait des tonnes

En vingt ans, Matt Patton est devenu une sorte de Sam Phillips de l’Alabama Sound. Bassiste émérite, on le retrouve dans les Dexateens et les cinq derniers albums des Drive-By Truckers (d’English Oceans jusqu’à The Unraveling). On le retrouve aussi dans les parages des grandes personnalités de la scène alabamienne, Lee Bains III et Dan Sartain. Mais c’est en tant que producteur de Jimbo Mathus, de Tyler Keith, d’Alabama Slim et de Bette Smith qu’il fait merveille. On le retrouve aussi en studio avec Leo Bud Welch, Paul Wine Jones, J.D. Wilkes et Candi Staton, pardonnez du peu.

Dans les années 2000, les Dexateens faisaient partie de l’excellente écurie Estrus, un label qui formait alors avec Crypt et In The Red une sorte de triumvirat définitif. Avec leur premier album sans titre, les Dexateens sortaient du lot. Ils ramenaient dans leur son un mélange détonnant de gaga-punk et de Southern rock, et on en prenait plein la barbe dès «Cardboard Hearts». Rien qu’avec l’immédiateté de sa violence et ses wild riffs d’Alabama, Cardboard raflait la mise. Elliott McPherson et John Smith croisaient le fer de leurs guitares et l’épatant Patton leur bourrait le mou au bassmatic. Et ça repartait de plus belle avec «Elrod». Ils avaient la fièvre chevillée au corps, ils balançaient de l’honey dans leur pétaudière, ils fonctionnaient comme une chaudière à deux temps et on allait tous se planquer aux abris quand arrivait le solo incendiary. Leurs descentes étaient des modèles du genre. Avec «Still Gone», ils jouaient encore au maximum des possibilités, en allant plus sur les Stooges et les Dolls, leur heavy boogie déferlait puissamment, mais sans la voix d’Iggy. Juste la tension nerveuse. Ils gavaient encore leur «Shelter» de son et explosaient littéralement le boogie down de «Settle Down». On entendait la fuzz de Tim Kerr sur «Cherry» et ils battaient encore bien des records d’agressivité sonique avec la doublette «Bleeding Heart Desease»/«The Fixer». Ils donnaient l’impression de forcer le passage, comme s’ils se taillaient un passage dans la jungle.

Tim Kerr est encore dans le coup, pour leur deuxième album paru l’année suivante, Red Dust Rising. Il est crédité en tant que Chancellor. Bon autant le dire tout de suite, cet album est moins dense que le précédent. On sauve cependant deux choses. «Bitter Scene», car c’est le la Stonesy d’Exile à l’état pur. Et «That Dollar», où les Dexateens noient leur extravagance alabamienne dans un gigantesque bouquet de chœurs. C’est une merveille de Southern gothic - I’m so far away - Ils cultivent l’éclat mordoré. Sinon ils proposent l’habituel brouet de heavy blues rock saturé de guitares fluides. Les deux guitaristes n’en finissent plus de croiser le fer. C’est une tradition dans la région. On savoure la belle fin vénéneuse de «Diamond In The Concrete». On s’éprend aussi très facilement du joli déroulé de gusto d’«Anna Lee», un véritable plâtras d’acide alabamien, une authentique purée de gaga-punk blues grumelée d’accords rouillés. Avec ces mecs, on touche au nerf de la guerre du Southern Sound, c’est une zone sensible, si innervante, ils chantent leur «Devoted To Lonesome» au sursaut de spasme épisodique, mais baby love, comme c’est bienvenu ! Impossible de faire l’impasse sur «Take Me To The Speedway». C’est très très. Dans le genre très, on ne fait pas mieux. Ils sont vraiment très. C’est important de le savoir. Il faut dire que leurs explosions sont très très. Le très, ça change tout. Les Dexateens sont le grand groupe très d’Alabama.

Avec leur troisième album, Hardwire Healing, les Dexateens montrent des signes alarmants de faiblesse. Si on emmène un cut sur l’île déserte, ce sera «Fyffe», car en voilà un qui sent bon la ferveur rurale, racé et pas commode, un brin menaçant, du genre à rôder dans les parages. Leurs gros accords claquent comme des allers et retours. Ils attaquent aussi leur «Naked Ground» à la bonne franquette, avec ces deux guitares qui interactent in the flesh. Tout se passe sous la ceinture de l’Alabama, ce sont des riffs locaux, aigus et fiers, ça dexateene dans les bois. Ils proposent aussi un «Makers Hound» visité par des vents de guitar slinging pour le moins extraordinaires. Mais chaque morceau semble soigné et on perd l’unité de ton qui fait la grandeur des albums d’Estrus. On perd aussi la patte de Tim Kerr. Au fil des cuts, on voit qu’ils s’épuisent, ils n’ont pas de jus, pas de compos, pas de rien. «Own Thing» sonne comme une petite power pop de MJC. L’album tourne rapidement à la déroute. «Outside The Loop» sonne comme un dernier spasme et ils renouent enfin avec l’énormité. Leur coup de Loop est assez déterminant. Ils traitent ça au soft groove d’Alabama et on leur donne le bon dieu sans confession.

Pas de surprise avec le Singlewide paru en 2009 : passé «Downlow» et sa belle niaque d’Alabama, l’album somnole. Ils ont définitivement abandonné le gaga-punk blues du premier album pour mûrir dans une espèce de country-rock classique, parfois bien foutu («Hang On»). les Dexa dexateenent, ils bossent à l’arpège retardataire. Leur big country-rock de company suit son cours avec «Same As It Used To Be», c’mon c’mon, avec un peu de lave qui coule dans le fond du son. Ça reste extrêmement Southern, ils s’isolent dans leur excellence, celle d’un country-rock intimiste qui devient extrêmement élégant («Granddady’s Mouth»). Tout est bien joué, tout est traversé d’éclairs, un peu comme chez les Drive-By Truckers. Ils terminent avec «Can You Whoop It», il y tombe un déluge de guitares et ce final cut s’envole assez facilement.

C’est Jim Diamond qui produit There Is A Bomb In Gilead, le premier album de Lee Bains III & The Glory Fires. Ils portent bien leur nom les Glory Fires puisque l’album s’ouvre sur un véritable feu d’artifice : «Ain’t No Stranger». Nous voilà dans le Bains ! Bon Bains d’accord ! Lee Bains sait lancer sa horde d’Alabamiens, il est dessus, c’est un chef né, sa façon de lancer l’assaut est une merveille et tout le monde s’écrase dans les fourrés avec des guitares killer. C’est exceptionnel de son, d’enthousiasme et d’envolée. Le problème, c’est que la suite de l’album n’est pas du tout au même niveau. On oserait même dire qu’on s’y ennuie. Ils ramènent pourtant des chœurs de Dolls dans «Centreville», ce qui les prédestine à régner sur l’underground alabamien, mais après le soufflé retombe. Plof ! Ils végètent dans une sorte de boogie rock sans conséquence sur l’avenir de l’humanité. Ils font du heavy revienzy de bonne bourre, comme les Gin Blossoms et tous ces groupes de country rock américain qui rêvent d’Americana, mais qui n’ont pas l’éclat. Avec «The Red Red Dirt Of Home», ils deviennent très middle of the road, c’est sans appel, le destin les envoie bouler dans les cordes, c’est trop country rock. Il ne se passe rien, comme dirait Dino Buzzati face au Désert des Tartares (attention, à ne pas confondre avec le fromage).

On reste dans les mains lourdes puisque c’est Tim Kerr qui produit Dereconstructed, paru sur Sub Pop en 2014. Dès «The Company Man», on est bluffé car les Bains développent une violence inexpugnable. Wow ! Et même deux fois wow ! Ils attaquent le rock à la racine des dents, ils te paffent dans les gencives. S’il fallait qualifier leur rock, on dirait in the face. C’est une horreur, une véritable exaction paramilitaire, toute la violence du rock est là, avec une voix qui te fixe dans le blanc des yeux, c’est d’une extravagance sonique qui dépasse les bornes. Alabama boom ! Ils font une autre flambée d’Alabama boomingale avec «Flags», c’est extrême, à se taper la tête dans le mur, tu ne peux pas échapper aux fous de Birmingham, Alabama. Oh mais ce n’est pas fini, tu as plein de choses encore sur cet album béni des dieux comme ce «The Kudzu & The Concrete» vite brûlant, viscéral, immanent, doté d’un power dont on n’a pas idée et d’un final apocaplyptique, ça balaye même les Black Crowes d’un revers de main, alors t’as qu’à voir. Toutes les guitares sont de sortie sur «The Weeds Downtown», toutes les guitares dont on rêve, c’est une sorte de summum du paradis rock, fooking great, dirait Mark E Smith, explosif, dirait le grand Jules Bonnot. On reste dans la violence alabamienne avec «What’s Good & Gone», encore une fois bien claqué, plein de son, extrêmement chanté, au-delà du commun des mortels. Si ces mecs n’étaient pas basés en Alabama, on les prendrait pour des Vikings, à cause de leur power surnaturel, poignet d’acier, rock it hard, mais avec l’aplomb d’une hache de combat. Ils développent un genre nouveau qu’on va qualifier d’outta outing, si tu veux bien. Même leur morceau titre est ravagé par des fièvres de délinquance, une délinquance de la pire espèce, celle qui rampe sous la moquette pourrie de ton salon. On savait que Tim Kerr était un génie de l’humanité, alors on peut rajouter le nom de Lee Bains dans la liste. Il est là pour te casser la baraque, son «Burnpiles Swimming Holes» t’envoie rôtir en enfer sur fond de Diddley swagger, c’est à la fois violent et beau, Lee Bains multiplie les exploits. On s’effare encore de «Mississippi Bottom Land» et de l’excellence de sa présence, de l’indécence de sa pertinence, fuck, ces mecs ramènent tellement de son que ça gonfle le moral de l’avenir du rock à block. Grâce à Lee Bains dis donc, l’avenir du rock navigue au grand large et respire à pleins poumons.

Matt Patton joue sur les deux premiers albums de Leo Bud Welch, Sabougla Voices et I Don’t Prefer No Blues. Comme Leo Bud Welch est un gros morceau, on lui consacre un chapitre ailleurs. On y reviendra sous peu.

Matt Patton joue aussi sur le troisième album de Paul Wine Jones, Stop Arguing Over Me. La grande particularité de Paul Wine Jones est qu’il sonne parfois comme Captain Beefheart. Ça saute aux yeux dès «Watch Me». Quel incroyable croisement des cultures Detroit/Delta/Beefheart. Oui, car cet album est enregistré à Detroit, en plein hiver, sous la neige, chez Matthew Sweet. Paul Wine Jones et ses deux musiciens n’ont ni manteaux, ni gants, ni chapeaux, mais ils sortent un son terriblement dévastateur, low-down et prodigieusement inspiré. Même chose avec «Down South» qui referme le bal de la B : voilà encore du primitif foutraque à gogo, presque sauvage, en tous les cas très beefheartien dans l’essence - The midnight train/ Goin’ down south - Le tain s’emballe fabuleusement, ça sonne comme «Click Clack», même énergie, même coup de génie. Matthew Smith fait sonner les premiers cuts de l’A comme ceux de Why Don’t You Give To Me, l’album de Nathaniel Mayer qu’il produisit jadis à Detroit. Même son en profondeur, avec une électricité qui se perd dans l’écho du temps. Avec le morceau titre, Paul Wine Jones fait son Hooky. Il balance là un vieux coup de boogie blast. Par contre, «Ain’t It A Shame» sonne plutôt comme l’un de ces longs cuts lancinants de Junior Kimbrough, avec une africanité qui remonte à la surface par la jambe du pantalon. Puis Paul Wine Jones repart en mode Hooky dans «Damn Damn Fool». Quel excellent preformer ! Il tape aussi dans le slow groove entreprenant avec «I’m So Lonesome». Voilà le son typique des groovers californiens de la grande époque, emmené par une bassline tagada très présente. On croirait entendre Harvey Brooks !

Attention, le Who’s Hurting Now? de Candi Staton est un très bel album. Il ne faut surtout pas le prendre à la légère. L’ordre des titres imprimé au dos de la pochette ne correspond pas du tout à celui des titres gravés sur le vinyle. On entre dans une sorte de magie dès «Breaking Down Slow». On sent la voix qui a macéré dans le temps. Candi est admirable de sensibilisme patenté. Son art se perpétue dans le temps. Elle continue se sortir de son gosier la meilleure deep Soul du Deep South, comme au bon vieux temps de muscle Shoals - Little by little you’re breaking down - Elle s’enfonce toujours plus profondément dans le deep - I’m breaking down slow - S’ensuit le morceau titre qui est un heavy groove majeur. Elle règne sur le vieil empire du deep groove et personne ne viendra plus lui disputer sa couronne, oh no no no no no. Elle retrouve sa vraie voix de Soul Sister pour cutter «I Feel The Same», un bon vieux boot de r’n’b rampant et solidement orchestré. Elle chante avec tout le chien de Tina, well well well, mais avec un style très personnel - Please believe me I feel the same - Oui, on la believe. On se régalera de «Lonely Don’t» qui ouvre le bal de la B, un balladif chanté dans l’intimité d’une féminité douce et chaude - Oh lonely don’t let me down - Et elle boucle ce bel album avec un «I Don’t Wanr For Anything» digne de Mavis Staples.

S’il en est un qui intrigue au plus haut point, c’est bien Jimbo Mathus. On plonge de temps en temps dans sa discographie tentaculaire pour faire un test et on en tire parfois des conclusions mitigées. Comme c’est le cas avec Incinerator qui bénéficie pourtant d’une belle pochette, mais c’est enregistré à Nashville et non à Memphis. Il démarre avec «You Are Like A Song», un heavy Nashville jazz bond de gospel blues. Mais il vous faudra attendre «Alligator Fish» pour trouver de la vraie viande. C’est gratté en connaissance de cause, au raw to the bone. Jimbo est un requin, il allume son cut au solo de folie pure, il baigne dans son jus, et ça tourne à la fantastique dégelée de puissance trash. Jimbo Mathus fait l’actu à sa façon, sans jamais forcer le passage. On le sait présent. Il est là. C’est le principal. Il fait pas mal de cuts qui ne servent à rien, mais ce n’est pas grave. Il est capable de coups fumants comme «Born Unravelling», un heavy balladif décontenancé allumé aux miss my baby de big atmospherix, c’est-à-dire au piano et aux chœurs de gospel. Il cultive l’esprit du Deep South. Dommage que le fin de l’album parte en eau de boudin. Les compos se veulent plus ambitieuses, on quitte le bord du fleuve et la vie sauvage en plein air. Jimbo jimbotte, il peut même devenir un peu pénible. Dommage, on aimait bien son côté planche pourrie.

On trouve aussi Tyler Keith dans les parages de Matt Patton. The Last Drag est un album qui en dit encore long sur heavy Matt et ses copains. Dès «You Can’t Go Home», on est frappé par l’ampleur du son. On se croirait à Memphis, on croirait entendre Jack Yarber ! Matt on bass et Jimbo on harp, fantastiques Alabamecs ! Ils ont le son, c’est une évidence. En fait, ils sonnent comme les Oblivians. Tyler Keith arrache «Take Me Home» du sol comme le ferait Greg Cartwright. Nouvelle férocité en ouverture de bal de B avec «In The Parking Lot», très pulsé au bassmatic, suivi de «Scarlett Fever», big fat rock flamboyant avec toutes les clameurs inimaginables, des coups d’acou, du beurre et du bassmatic, tout est en excédent. Ils montent «Down By The...» comme un cut des Cramps et cette belle aventure se termine à l’Obliviande avec «Have You Ever Gone Insane», Just perfect ! C’est plein d’allure, plein d’allant et d’avenants, sans doute le grand album que n’ont pas enregistré les Oblivians.

L’album d’Alabama Slim qui vient de paraître sur Cornelius Chapel Records (le label des Dexateens) est une sorte de modèle du genre : l’album d’un vieux blackos produit par un blanc, mais un blanc qui sait se tenir et qui ne la ramène pas avec ses guitares psyché, car oui, Alabama Slim chante le blues sur The Parlor. Matt Patton respecte le vieux Slim et du coup ça sonne comme l’un des grands albums de John Lee Hooker. Dès «Hot Foot», on est dedans, Matt et Jimbo s’effacent, c’est Alabama Slim qui swingue ses notes sur sa guitare primitive, c’est puissant, taillé pour la route, hole in my heart, il joue ça au miss you babe. Sur le «Freddie’s Voodoo Boogie» qui suit, Little Freddie King claque des notes qui réveillent le fantôme d’Hooky. Fantastique shoot de voodoo boogie ! C’est absolument dément ! - Baby you got the voodoo put on me - Primitif, toujours primitif, on croirait entendre du early Hooky. Alabama Slim va dans le heavy blues avec «Rob Me Without A Gun». Il sait de quoi il parle, oooh just stumble my mind, il ramone son heavy blues à sec et il revient dans le boogie d’Hooky avec «Rock With Me Momma», c’mon, c’est du all nite long, hey hey babe, I love the way you rock. Pur sex ! C’est bien qu’un mec comme Matt l’accompagne. Pas de take over, pas d’intrusion ni de détournement, pas d’ego de petit cul blanc dégénéré dans la balance, Matt respecte le son et l’espace d’Alabama Slim. Il chante son «Forty Jive» au mieux des possibilités du groove et il revient au cœur du mythe d’Hooky avec «Someday Baby». C’est le son, on assiste à une fantastique résurgence du son de base, Alabama Slim joue son solo à la ramasse de la déglingasse, c’est du non-solo éclatant de non-m’as-tu-vu. Ah si seulement Clapton savait jouer comme ça ! Il termine cet album envoûtant avec «Down In The Bottom» qui est comme son nom l’indique un fantastique heavy blues, un vrai rêve de bottom, il y descend pour de vrai, Alabama Slim ne frime pas, oh yeah, c’est du claqué de la dernière heure.

Matt Patton produit aussi les Williamson Brothers dont l’album sans titre est paru en 2021. Il y joue aussi de la basse, bien sûr. Gros départ en trombe avec «Take Back The Summer». T’as intérêt à aller voir sous les jupes de ces mecs-là, car il y a du spectacle. C’est violemment secoué du cocotier, ils jouent le push in the push, tu en prends pleine la gueule, comme on dit à Terre Neuve au moment des tempêtes. Petite cerise sur le gâtö : c’est hanté par le bassmatic de Matt the crack. Adrian & Blake Williamson ramènent un son de présence fondamentale et ont un sens de l’attaque qui les distingue du commun des mortels. Les frères Williamson roulent ma poule, ils sont dans le vrai, l’incroyablement vrai. Ils amènent «Pressure’s On» au big riffing d’absolute beginners, c’est encore du big fast rock d’Alabama starters, monté sur un rebondi de gaga rootsy, chanté au crutch de délinquency. Ils ont l’une des plus belles niaques d’Amérique, ils savent balancer des giclées de guitares. Ils jouent le rock intempestif et on a la big prod de Matt, as usual. Encore du power à gogo avec «Kick & Scream». Cette fois, ils soutiennent leur cut à l’orgue dylanesque et développent une énergie considérable. Ça s’achève sur un final d’orgue en forme de punch-out demented. Ils terminent ce Patton album avec un «Losing Faith» qui sonne encore une fois comme une aubaine inexpugnable. Leur sens aigu de la clameur les honore.

En 2019, Matt Patton produit aussi l’album Bloodroot des Bohannons. On est tout de suite séduit par le heavy sludge de «Sleep Rock», les Bohannon Bros t’éclatent le rock vite fait, ça joue à la revoyure, c’est du pur jus de Black Dial Sound. Tout ce que produit Patton est du golden stuff, Matt et Marty Bohnannon jettent tout leur Bohannon dans la balance. On a là l’un des grands disques américains de 2019. Avec «Girl In Chicago», ils ramènent le power du pounding. Même les arpèges sont survoltés. Quant au beurre, inutile d’en parler ! C’est du stomp. Et le bassmatic gronde comme un lion en cage. Puis ils perdent un peu le fil, c’est dommage, ils font un peu de heavy rock à la Neil Young («Refills») et du heavy cousu de fil blanc («My Dark Boots»). Mais bizarrement, avec les Bohannon, ça passe bien. Ils s’arrangent pour passer des solos de destruction massive et pour maintenir leur pop-rock à un bon niveau. Ils font leur petit biz.

Matt Patton joue aussi de la basse sur l’album d’Adam Klein paru en 2019, Low Flyin’ Planes. Les premiers cuts de l’album laissent une mauvaise impression : tiens, encore un péquenot qui se prend pour un songwriter et qui fait n’importe quoi, le genre de son qui reste dans la moyenne ennuyeuse. Quand on regarde sa photo au dos du digi, ça n’aide pas : coiffé d’un chapeau blanc, il gratte sa gratte. À part les fans de Matt Patton, qui va aller acheter ça ? C’est un son qu’on a déjà entendu mille fois, tous les Américains grattent la même pop d’acou à la con, ils restent enracinés dans leur petit pré carré, mais si on écoute plus attentivement, on s’aperçoit que Matt the crack donne une certaine allure à l’ensemble. Au bout de trois cuts, ça menace même de dégringoler dans l’excellence. Alors la voilà l’excellence, avec «Too Cool For School», chauffé au folk-rock, avec une niaque extraordinaire, et on retrouve la patte de Matt, cette énergie qui n’appartient qu’à ces mecs-là, c’est wild et libre comme l’air, absolute balèze blast de country fair, c’est Matt the crack qui porte le son. Très beau cut encore que ce «Dog Days», coulé comme un bronze au petit matin, superbe, fumant et odorant, ce mec taille sa route. Comme dirait Alain Delon, Monsieur Klein fait des siennes. Sur «Pretty Long Time», il sonne exactement comme Nikki Sudden. Puis il amène «Sport» au big heavy Klein. Alors on applaudit Matt bien fort.

Attention à ce big album de Jerry Joseph qui s’appelle The Beautiful Madness. Sur la pochette, le pépère n’a pas l’air frais, mais ses chansons vont te faire tourner la tête. Surtout «Sugar Smacks» qui sonne comme le real deal. Laisse tomber Auerbach et les autres opportunistes, c’est Patton et tous ces mecs-là qu’il te faut. «Sugar Smacks» est balayé par des vents stupéfiants, meet you baby, à son âge, il cherche encore les ennuis, il tape ses lyrics vite fait au help me back, c’est puissant, heavy et profond - Take me back / To my sugar smacks - Jerry Joseph est le Dylan de l’underground moderne. Patton est là, mais c’est Patterson Hood qui produit et qui gratte sa gratte. Patton gronde sous la surface du son de «Good», encore un cut d’une exceptionnelle intensité. The rasping voice de Jerry Joseph rappelle celle de Graham Parker, mais dans ce contexte, c’est encore autre chose, les coups de slide paraissent surnaturels et Matt Patton relance à la basse. C’est follement inspiré, avec ces coups de slide aériens et le bassmatic dévorant du grand Matt Patton, c’est grounded to the earth - It’s coming back on me/ I know ! - Stupéfiante énergie ! Jerry Joseph développe son petit biz, on sent le souffle dès «Days Of Heaven». Il chante son rock avec une voix de vieux qui a la vie chevillée au corps. C’est sans doute la présence des Drive-by qui donne des ailes au vieux dans «Full Body Echo». Il tape plus loin un heavy balladif avec «(I’m In Love With) Hyrum Black», que Patterson Hood qualifie de «Mormon Outlaw Cowbow Song». Il défend bien son bout de gras, au moins autant que les Drive-by - He smelled of blood in the desert - Il raconte une vraie histoire de l’Ouest. On redescend dans le Sud avec «Dead Confederate», un dead confederate qui à l’âge de 80 ans ne lâche toujours rien - Wish they’d just leave me alone - Il explose plus loin son «Eureka» au day that he died you know/ You were going back to Eureka. Dans le booklet, Patterson Hood raconte comment il a fait la connaissance de Jerry Joseph à Portland, Oregon, en 1999, puis il donne tout le détail des sessions d’enregistrement de cet album chez Matt Patton, à Walter Valley, Mississippi.

Joli nom pour un groupe que celui de Dead Fingers. Leur album sans titre est paru en 2012 sur Big Legal Mess Records, ce qui veut dire ce que ça veut dire : produit par Bruce Watson. Dead Fingers est un duo de Death Country à la Blanche, Taylor Hollingsworth mêle sa voix d’anguille vermifugée à celle de Kate Taylor Hollingworth pour le meilleur et pour le pire. Leur drive à deux voix est excellent, leur son sent bon la charogne du désert. Il faut attendre «Against The River» pour les voir s’énerver un peu. Les gens du Sud savent mettre le feu quand il faut. Taylor Hollingworth passe des killer solos flash, il n’a besoin de personne en Harley Davidson. Ils sont impayables lorsqu’ils chantent à deux voix mêlées, «On My Way» est excellent et plein de jus. Puis il prend «Lost In Mississippi» à la petite voix humide. Ce mec chante comme un démon. Il est rejoint par des chœurs très moites, c’est encore fois excellent, bien moisi, avec des coups d’harp. Il amène ensuite «Never Be My Man» à l’envenimée de la big disto et des coups de bottleneck. C’est tout simplement énorme. Ils disposent de gisements de ressources extraordinaires. Affaire à suivre.

Signé : Cazengler, échec et Matt

Dexateens. The Dexateens. Pickmark Records 2004

Dexateens. Red Dust Rising. Estrus Records 2005

Dexateens. Hardwire Healing. Rosa Records 2006

Dexateens. Singlewide. Skybucket Records 2009

Paul Wine Jones. Stop Arguing Over Me. Fat Possum Records 2016

Bette Smith. The Good The Bad And The Bette. Big Legal Mess Records 2017

Jimbo Mathus. Incinerator. Big Legal Mess Records 2019

Candi Staton. Who’s Hurting Now? Honest Jon’s Records 2008

Tyler Keith. The Last Drag. Black & Wyatt Records 2020

Alabama Slim. The Parlor. Cornelius Chapel Records 2021

Williamson Brothers. Williamson Brothers. Dial Back Sound 2021

Bohannons. Bloodroot. Cornelius Chapel records 2019

Adam Klein. Low Flyin’ Planes. Cowboy Angel Music 2019

Jerry Joseph. The Beautiful Madness. Cosmo Sex School 2020

Dead Fingers. Dead Fingers. Big Legal Mess Records 2012

L’avenir du rock

- Syndicate d’initiatives (Part Five)

Alors qu’il s’était bien juré de ne plus jamais le faire, l’avenir du rock a fini par accepter de participer à un débat télévisé, dans le cadre de l’émission «Vous l’Avez Dans l’Os», suivie régulièrement par des dizaines de millions de gens à travers le pays. Cette semaine, le thème du débat est «L’inexorable déclin de la civilisation». Sur le plateau de télé, alors que tous les intervenants tirent des gueules d’enterrement et déballent posément leur sinistre argumentation, l’avenir du rock sourit. Choqué par tant de désinvolture, l’animateur l’interpelle :

— On dirait que ça vous fait rire, avenir du rock, de voir notre société s’effondrer sous nos yeux, de voir nos valeurs républicaines flotter dans le caniveau...

— Non, je n’irai quand même pas jusque-là. Ce sont les têtes que vous tirez tous qui me font marrer. Vous êtes tous tellement lugubres, on dirait que vous faites un concours... Alors on imagine la gueule des gens derrière leur télé ! Déjà que les gens ne sont naturellement pas très gais, alors à vous voir, ils vont battre tous les records de déprime !

— Vous ne faites donc pas le même constat que vos voisins ?

— Pas du tout ! Cette médiatisation de la déprime est une insulte à l’intelligence de l’Homme. Il n’y a pas que la politique, l’économie, la santé publique et le chômage, dans la vie. Vous semblez oublier le plus important !

— Nous attendons votre réponse, avenir du rock !

— Le Syndicate !

Les autres invités se mettent soudain à gueuler. Gros bordel sur le plateau !

— Ce monsieur se fout du monde ! Il ose faire l’éloge de la CGT ! C’est un provocateur ! Sortez-le d’ici ou nous quittons le plateau immédiatement !

L’avenir du rock se gondole dans son fauteuil. Il n’a jamais vu des gens aussi cons. L’animateur tente désespérément de ramener le calme. Un général invité pour parler des guerres qui menacent les frontières s’est levé :

— Monsieur l’avenir du rock, vous êtes un traître à la nation ! Vous mériteriez d’être fusillé !

L’avenir du rock n’en peut plus. Il en pleure de rire. Il les supplie d’arrêter leurs conneries.

Madame Bignolle, invitée pour témoigner des graves problèmes des petits retraités, est la plus virulente. À travers ses larmes de rire, l’avenir du rock n’en revient pas de voir cette grosse femme en mini-jupe le menacer du poing :

— Vous faites honte à la télévision, avenir du rock !