KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 634

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

29 / 02 / 2024

NEW YORK DOLLS / COURETTES

SUN RECORDS / McKINLEY MITCHELL

SLY STONE / MESSE / EIHWAR

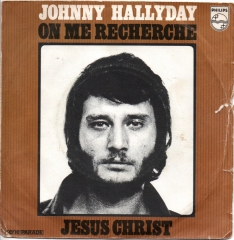

JOHNNY HALLYDAY / ROCKAMBOLESQUES

Sur ce site : livraisons 318 – 634

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Wizards & True Stars

- Dollse Vita

(Part Two)

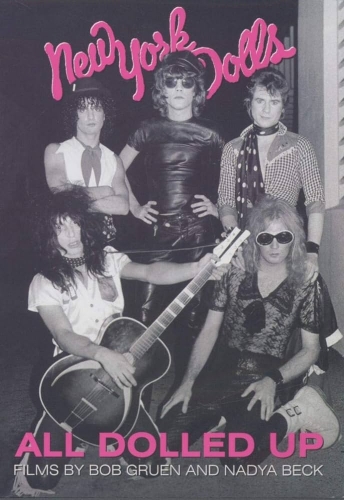

Franchement, si tu es fan des New York Dolls, ou plus simplement du rock dans ce qu’il peut présenter de plus outrageous, vois et revois le docu de Bob Gruen & Nadya Beck, All Dolled Up - A New York Dolls Story. Gruen qui venait de se payer une caméra a filmé 40 heures de Dolls, et son docu montre à quel point les Dolls étaient à la fois bien ancrés dans leur temps et terriblement en avance sur tous les autres, notamment les Stones et les laborieux Aerosmith. En fait, ils reprenaient les éléments qui firent la grandeur des Stones pour les pousser à l’extrême, et ça passe à la fois par des bonnes chansons, la dope, un son et surtout un look. Et sur les quatre plans, les Dolls étaient imparables. Ils étaient même devenus les meilleurs. Aux États-Unis, les Dolls, les Groovies, le Velvet et les Stooges ont repoussé les frontières de l’empire du rock, un empire créé dix ans plus tôt par Elvis, Little Richard, Jerry Lee, Bo, Chucky Chuckah, Charlie Feathers, Gene Vincent et quelques autres. De tous ces candidats au désastre, les Dolls furent de toute évidence les plus exposés. Ils ne pouvaient pas faire autrement que de vivre la dollse vita, c’est-à-dire la version new-yorkaise du sex & drugs & rock’n’roll, une dollse vita qui a décimé le groupe, puisqu’aujourd’hui, seul David Johansen a survécu, comme chacun sait.

Le Gruen movie est un festin d’images, du double concentré de trash visuel en noir et blanc, un brouet gargantuesque de chevelures ébouriffées, de guitares électriques, de street slang, de platform boots, de lunettes noires extravagantes, de groupies défoncées, de backstages improbables, de torses post-adolescents, de lèvres peintes, de Mystery Girls, toute cette énergie et toute cette débauche qu’on a découvrit en 1973, via le premier album des Dolls, et qu’on adopta aussitôt adoptée pour la vénérer, une vénération qui a donc 50 ans d’âge. Et qui n’a jamais pâli.

Les gens n’ont pas bien percuté à l’époque : les Dolls, leur look, leur son, leur provoc, c’est exactement le même esprit que celui d’Evis en 1954, quand il twiste des rotules sur scène en pantalon rose. Même esprit que celui d’Eddie Cochran qui se farde les yeux au mascara et qui fume sa pipe à herbe. C’est le même langage visuel destiné à porter un message qui s’appelle le rock. «Mystery Train» et «Mystery Girls» même combat ! Pour Elvis et les Dolls, il ne s’agit pas tant de choquer le bourgeois que de rassembler les kindred spirits, comme on dit en Angleterre, c’est-à-dire les âmes sœurs. Dans l’histoire de l’humanité, et dans une histoire qui ne soit pas politique, peu de gens ont réussi cet exploit, c’est là où d’une certaine façon le rock flirte avec la spiritualité, en rassemblant les brebis égarées. John Lennon a eu raison d’affirmer que les Beatles étaient plus célèbres que le Christ. Les Dolls ont rassemblé beaucoup moins de gens qu’Elvis et les Beatles, mais les ceusses qui ont adhéré au parti du Trash won’t pick it up n’ont JAMAIS déchiré leur carte.

Alors qu’Elvis allait être contraint de rentrer dans le rang, les Dolls ont explosé en plein vol, ce qui est à la fois une fin logique et ce qu’on appelle une tragédie des temps modernes. On pressentait déjà à l’époque qu’ils n’allaient pas tenir longtemps. Too Much Too Soon avait quelque chose de prémonitoire. En se sacrifiant sur l’autel des dieux du rock, les Dolls obéissaient à une pratique qui remontait à la nuit des temps, celle du sacrifice humain. Une pratique qui anticipait l’ère de la tragédie grecque, qui elle-même anticipait une époque qui est la nôtre, elle aussi tragique, mais pour d’autres raisons, disons plus condamnables.

Dans l’histoire du rock, peu de groupes ont «échoué» si près du but. Comprenez par-là que les Dolls auraient dû devenir aussi énormes que les Stones, Aerosmith et Kiss confondus, c’est exactement ce que montre le docu de Bob Gruen. On le savait à l’époque, leurs deux albums rivalisaient de classicisme avec les triplettes majeures que sont celles du Velvet, des Stooges, de l’Expérience et du MC5. Il faudra attendre 40 ans pour qu’un docu vienne conforter cette vieille conviction. Gruen fait éclater la génie des Dolls au grand jour. Heureusement qu’il est allé les filmer au Max’s Kansas City et à Kenny’s Castaway, on les voit taper «Jet Boy» sur scène avec un Johnny T torse nu, puis on se tape une petite lampée de «Personality Crisis» et là, on ajuste son propos : il est certain que les Dolls sont le groupe le plus outrageous de l’histoire du rock. Ils poussent l’extravagance des mises et des chevelures à l’extrême onction de la ponction, tu ne peux pas avoir plus de cheveux que les Dolls, et ils se bombent à coups de spray pour maintenir les geysers capillaires en l’air. Et là, sur scène, pas de cadeaux : big voice et deux guitares. «Subway Train» au Max’s, l’un des cuts des Dolls les plus difficiles à reprendre. Il n’y a qu’eux pour savoir jouer un cut aussi bringuebalant. Et boom voilà le trash won’t pick it up qui te faisait valser les neurones, à l’époque. Coup de génie de Gruen : il accompagne les Dolls en tournée ! C’est le fameux voyage en Californie. Tu vois Sylvain Sylvain en short et en bottes, délicieusement provoquant, et Johansen en costard noir avec un petit haut blanc et un chapeau de chochote. Les gens les matent dans le hall de l’aéroport. Ils jouent au Whisky A Go-Go, Gruen filme le sound-check, puis il nous emmène à l’English Disco de Rodney Bigenheimer et là on voit des gens improbables danser sur «I’m Waiting For The Man», les gonzesses font n’importe quoi, c’est l’époque où jerker devient difficile, car les cuts ne sont pas faits pour la danse, surtout pas ceux des Dolls. Ils vont ensuite jouer au Matrix, à San Francisco, Johnny T traîne avec une petite blondasse qui pourrait bien être Sable Starr. Sur scène, ils tapent une version demented de «Mystery Girls». Killer Kane est sur scène, mais il ne joue pas, sa main droite est dans un plâtre, cadeau de sa poule qui a essayé de lui scier le pouce pendant qu’il cuvait sa picole. Tony Machine le remplace au bassmatic. On voit aussi Jerry Nolan jouer la loco sur scène et Syl Sylvain gratter ses poux sur une Flying V. Johansen rend hommage à Willie Dixon - Willie got it. It’s called Hoochie Coochie Man - et ça embraye plus loin sur «The Great Big Kiss». Bob Gruen réussit aussi à filmer l’Hollywood TV Show et on assiste à la séance de maquillage. Spectaculaire ! Ces gens-là savent poser. Ils adoraient poser. Personality Crisis TV show, c’est d’ailleurs de ce show mythique que sort la photo de pochette de Too Much Too Soon. Encore un coup de génie documentariste : Gruen se pointe avec sa caméra à l’Halloween Party au Grand Ballroom du Waldorf Astoria. Rien de pouvait plus freiner l’ascension des Dolls, ils brûlaient toutes les étapes, ils incarnaient le mythe du rock mieux que tous les autres groupes, ils étaient flamboyants. De vraies superstars, avec un set qui tournait comme une grosse horloge. Puis sur la scène du Little Hippodrome, Johnny T chante «Pirate Love» qu’il reprendra avec les Heartbreakers. Il est torse nu, très carré d’épaules, Johansen lui cède le micro.

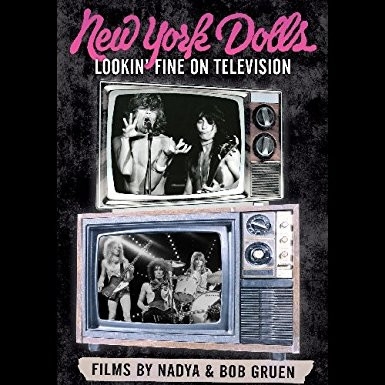

Il existe un deuxième film de Bob Gruen : New York Dolls - Lookin’ Fine On Television. La matière filmique est la même, mais le film est monté différemment : Gruen part d’une liste de cuts et monte un millefeuille de séquences différentes sur chacun d’eux. Pour le fan des Dolls, c’est une nouvelle foire à la saucisse. Ça démarre en trombe avec «Looking For A Kiss» : Johnny Thunders bien campé sur ses jambes et riff brutal pointé un gros hochement de tête. S’il fallait résumer les Dolls en seul mot, ce serait ‘flamboyant’. David Jo annonce : «And it’s called Babylon/ C’mon boys !». Tout ce que filme Gruen, c’est les Dolls MK2 avec Jerry Nolan. Ah les chœurs de Babylon, c’est quelque chose ! Les Dolls ne le savent pas encore à l’époque, mais leur «Babylon» est devenu un classique, au même titre de «Wanna Be Your Dog» et «Venus In Furs». Encore de la fantastique énergie avec «Trash» et «Bad Detective», big atmo avec «Vietnamese Babies» et grosse ambiance révolutionnaire avec «Bad Girl». Quand Johnny Thunders chante «Chatterbox», il est déjà violemment dans les Heartbreakers. Power maximal. Encore un sonic assault au Waldorf avec «Human Being», Johnny T sur Flying V et chœurs d’artiche avec David Jo. Encore plus heavy, voici «Private World», suivi du fantastique emballement de «Subway Train» et ses cassures de rythme intrinsèques. L’apogée des Dolls : «Personality Crisis» qu’ils montent en chantilly. On s’effare de l’extraordinaire nombre de bons cuts. Pas un seul déchet. Voici donc l’épitome de chèvre du rock, «Who’s The Mystery Girl», et tout se termine avec un «Jet Boy» fondamental et un Johnny T qui mène le bal au riff.

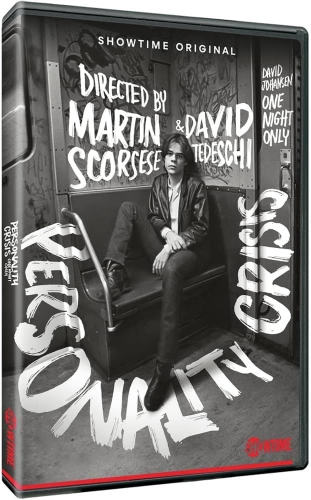

De tous, Martin Scorsese est sans doute le plus habilité à rendre hommage aux Dolls. Il le fait donc via un film paru l’an passé, Personality Crisis One Night Only, et qu’on peut choper sur DVD américain. Il faut donc le lire sur un ordi. Il n’existe pas d’artiste plus new-yorkais que David Johansen, c’est ce que Scorsese entend démontrer avec ce film extraordinaire. Scorsese et son équipe ont filmé un concert unique de David Jo au Café Carlyle en 2020. Il a 70 balais et pour son âge, il est extraordinairement bien conservé : pompadour assez haute, moustache taillée, taille de guêpe, rubis à la main droite, émeraude à la main gauche, funky but chic, verres teintés. Il est la rockstar par excellence. Scorsese n’en finit plus de cadrer en gros plan ce crooner faramineux. L’ambiance est celle d’un cabaret, public assis à des tables, petites lampes, comme dans les films, David Jo est souvent filmé de dos et d’en haut, ce qui donne une vision globale de l’ambiance, comme dans New York New York. Entre chaque cut, il raconte des anecdotes qui sont à son image, extraordinaires et souvent drôles. Il joue son personnage de Buster Poindexter et tape un répertoire élargi, qui va des ballades de crooner jusqu’au «Personality Crisis» des Dolls. Il attaque d’ailleurs avec «Funky But Chic», awite awite, il swingue à gogo. Puis il enchaîne avec I hear a melody in the street, il te groove ça à la new-yorkaise de round midnite, et comme le public est aussi là pour ça, il sort des vieux souvenirs des Dolls : c’est l’anecdote de la Newcastle Brown Ale, les Anglais leur disent drink it ! drink it, big cans, des super pintes, et puis on stage, the drummer throws up, il dégueule et joue dans son vomi, une éclaboussure arrive dans la bouche de David Jo qui dégueule à son tour, blaaaaarhggghhh, comme dirait Nick Kent, throw up, bass throws up, guitar throws up and that was the beginning of punk, the Dolls throwing up. Melody yeah yeah. Puis Scorsese commence à injecter des images d’archives des Dolls, et là ça devient vertigineux, «Stranded In The Jungle» - Meanwhile back in the States - Johnny Thunders torse nu en pantalon à franges, grandeur des Dolls sur scène. Puis paf, voilà la grande tronche de Morrisey - They were very violent, very witty, very intelligent - Il parle même de danger in pop - That was the turning point for me. Every single song is really a hit single. They look like male prostitutes - Moz n’en peut plus - The absolute answer to everything - À l’époque, David Jo explique la stratégie des Dolls : «Bring these walls down and have a party kinda thing.». Il se moque un peu de Morrisey - Have you heard of a fellow named Morrisey ? He was the teenage president of the New York Dolls fan club in England - Et ça embraye aussi sec sur le fameux Meltdown Festival de 2004, «Jet Boy», entrelardé avec du Johnny Thunders cuir noir/Teardrop blanche - Lucky was my baby - Le Jet Boy te hante encore, cinquante ans après.

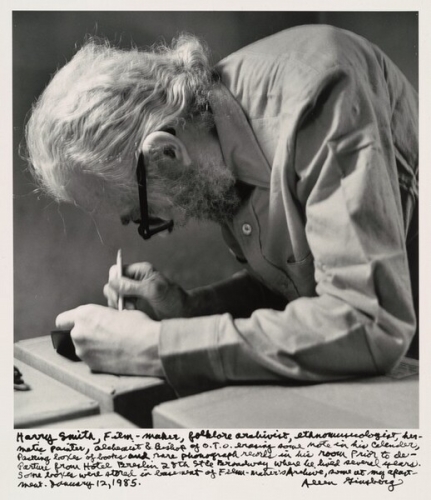

Et pouf, il attaque l’un des hits planétaires du grand retour des Dolls (One Day It Will Please Us To Remember Even This), «Plenty Of Music» - There in a world gone mad/ Feelin’ sad/ I guess I’m sorry - et soudain, il s’élance sans s’élancer - I hear plenty of music/ I see superfluous beauty everywhere/ Why should I care/ What does it matter - Il chante ça au pâteux de vieux Doll, mais avec une classe qui subjugue. Scorsese continue d’entrelarder son film avec virtuosité : il ramène un plan des Harry Smith, on stage, David Jo avec Hubert Sumlin et Charlie Musselwhite, et le «Smokestack Lightning» de Wolf. Oui, David Jo a rencontré Harry Smith au Chelsea, l’Harry Smith qui a collecté les archives de l’American Folk Music.

David Jo enfile les hits comme des perles - It’s always raining here - présente Penny Arcade, une vieille de la vieille, puis il raconte comment un jour Killer Kane et Billy Murcia sont venus taper à sa porte, alors il imite la voix d’eunuque de Killer Kane - I understand you’re a singer - et boom, il embraye aussi sec sur «Lonely Planet Boy». Rien de plus Dollsy que cet épisode. Scorsese nous montre aussi le jeune Buster Poindexter, coiffé exactement comme le vieux David Jo - I can sing anything. Any inexpected kind of song - Voilà ce qui fait venir le public. Scorsese ne laisse rien au hasard. Il ratisse tout ce qui fait la grandeur de David Jo, à commencer par sa présence. Dans une interview, un mec dit à David Jo qu’Aerosmith et Kiss ont connu la gloire, mais pas les Dolls, auxquels ils ont tout pompé. David Jo répond à côté - The Dolls were a band’s band - Il cite l’exemple des Ramones qui eux aussi disaient : «We can do that.» Et boom, nouveau hit faramineux avec «Maimed Happiness», tiré aussi d’One Day It Will Please Us To Remember Even This. Maimed veut dire ‘estropié’, et David Jo ajoute : «Life is just maimed happiness.» Ils finissent avec «Personality Crisis» et Scorsese cadre Brian Koonin sur sa Tele, mais aussi Keith Cotton au piano, Richard Hammond au bassmatic et Ray Grappone au beurre. Méchante équipe !

Signé : Cazengler, New York Dumb

Martin Scorsese. Personality Crisis One Night Only. DVD 2023

Bob Gruen & Nadya Beck. All Dolled Up. A New York Dolls Story. DVD 2005

Bob Gruen & Nadya Beck. New York Dolls. Lookin’ Fine On Television. DVD 2011

L’avenir du rock

- Elle court elle court la Courette

L’avenir du rock marche dans le désert depuis des années. Il a fini par se lasser de la marche, comme on se lasse de tout. Alors pour se divertir, il s’est mis à courir. Disons qu’il galope, car n’étant pas un sportif, sa foulée n’a vraiment rien d’élégant. Et depuis qu’il court, il voit tout le monde courir. Un jour il croise à nouveau Rimbaud et ses quatre porteurs éthiopiens. L’avenir du rock interpelle Rimbaud. Tout le monde s’arrête.

— Mais vous zêtes pas Rimbaud !

— Ben non, vous voyez bien !

— Alors qui vous zêtes ?

— Sylvain Tintin !

— Vous m’en direz tant ! Je vous croyais au Tibet à la recherche du Yéti des neiges.

— Non, je voyage sur les traces de Rimbaud pour célébrer sa mémoire dans mon prochain livre. J’écris sur ma civière, voyez-vous. Permettez-moi de vous présenter mes porteurs : Abebe Bikila qui s’entraîne pour le marathon olympique, son frère Abobo Bikila qui vient d’acheter un duplex dans le Marais, son autre frère Abubu Bikila qui est en sevrage après tant d’abus, et lui, c’est Abibi Bikila qu’on surnomme Fricotin, ne me demandez pas pourquoi. Vous pouvez profiter du voyage, si vous le désirez, c’est une civière à deux places...

— Non merci, zêtes sympa, Sylvain Tintin, je dois affronter mon destin.

L’avenir du rock reprend sa course. Quelques heures plus tard, il croise un couple exotique, un mec habillé en noir et coiffé d’une casquette court devant, suivi à vingt mètres de Ronnie Spector. Intrigué, l’avenir du rock les interpelle. Tout le monde s’arrête.

— Mais vous zêtes pas Ronnie Spector !

— Ben non, vous voyez bien !

— Alors qui vous zêtes ?

— Flavia Couri !

— Vous m’en direz tant ! Pourquoi courez-vous ainsi ?

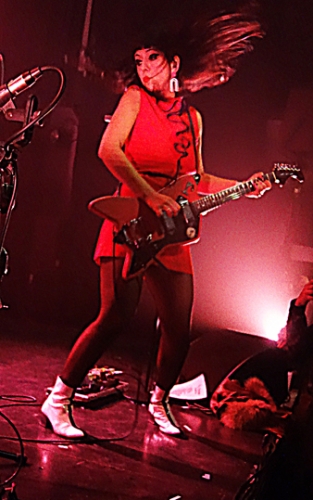

— Parce que nous sommes les Courettes !

Franchement, on ne pouvait rêver meilleure introduction. Le désert a tout de même meilleure réputation que la banlieue d’elle-court-elle-court. Et d’ailleurs, elle court elle court aussi sur scène, la Courette, dans sa petite robe rouge et ses bottines en vinyle blanc. Set énergique d’un duo rompu à toutes les disciplines du power-gaga. Elle s’appelle Flavia et on peut dire qu’elle tient bien la rampe, elle remplit bien le spectre du chant et gratte des jolis poux de fuzz entre deux eaux. Leur petite machine tourne comme une horloge.

Côté beurre, le gros Martin ne chôme pas, sous sa casquette de Liverpool, il bat pour dix, se prend pour Pantagruel, il boom-boom-boom et badaboumme, c’est un vrai marteau pilon échappé des forges du Creusot. Il a pour sale manie de se remplir la bouche d’eau et de faire son Moby Dick, avec des jets de dix mètres de haut dans le ciel, et si tu te trouves au pied de sa batterie, tu en prends plein la gueule. Bon, une fois c’est marrant. Mais au bout de dix fois, ça ne l’est plus. Pour te consoler, tu peux te contenter de penser que c’est moins pire que la bière. On a tous été dans des concerts punk à la mormoille où il pleuvait de la bière comme vache qui pisse.

Donc Moby Dick fait la loco des forges, et pour Flavia c’est du gâtö, elle peut foncer dans la nuit. Elle est d’une fraîcheur incomparable, impressionnante de professionnalisme gaga. La plupart des cuts font boom, surtout «Boom Dynamite», et le magnifique «Trashcan Honey» hanté par des chœurs de rêve - Trashcan Honey ouuuh ouuuh - Ça explose comme une comète au printemps.

Ils démarrent le set avec un «Hoodoo Hop» gavé de fuzz comme oie, si gavé qu’il en devient classique. On a déjà tellement entendu ce son qu’on ne cille plus, et pourtant, ça reste d’une redoutable efficacité. Les deux Courettes ont le diable au corps. Flavia trépigne sur son «Shake», pourtant tellement classique, mais dans ce contexte, ça passe comme une lettre à la poste. Ils terminent avec l’«Hop The Twig» tiré de Back To Mono, et tenu par la barbichette d’un riff qu’on dirait sorti tout droit de la SG de Link Wray. Un son lourd de menace. Pas de meilleure façon de célébrer la magie enfuie des sixties.

Elle chante à l’accent fêlé et amplifie le sortilège. En rappel, ils tirent aussi le «Misfits & Freaks» de Back To Mono, c’est héroïque car la prod est tellement spectorienne qu’on n’imagine pas les voir jouer ça sur scène, mais elle y va de bon cœur, et Moby Dick continue de cracher des jets d’eau à gogo. Ils restent sur le Back To Mono pour conclure avec «Won’t Let You Go», belle power pop sixties tellement spectorienne qu’elle remplit le cœur d’aise. Moby Dick fait des jolis chœurs. Les Courettes ont découvert le secret des dynamiques infernales.

Avec Here Are The Courettes, pas de surprise : on reste dans le classic gaga sauvage avec ses solos de fuzz et ses wouahh juvéniles. Ils s’amusent même à monter «Money Blind» sur le beat de «Lust For Life», alors t’as qu’à voir. Ils y vont la fleur au fusil, à l’here we go ! Pas de problème. Admirable Flavia ! Elle dispense des flaveurs. Les deux bombes de l’album sont en B : «Shiver» et «We Are Gonna Die». Elle gratte son Shiver à l’ongle sec et Moby Dick le bat comme plâtre. Voilà l’hit ! Sec comme un olivier. Bien décharné. Une olive tous les huit ans. On se régale encore plus de la belle intro du Gonne Die. Big disto de bim badaboom, elle te riffe ça comme la reine des cakes.

We Are The Courettes est un album bien plus dodu que le précédent : 7 bombes sur 12 cuts. Pas mal pour un groupe de zone B. Flavia commence par noyer son «Time Is Ticking» de fuzz. Elle connaît toutes les ficelles du caleçon. C’est excellent, bourré d’écho et de climax tic tic. En bout de B, elle tape le «Boom Dynamite» du set. Elle le pulse au riff surexcité. L’autre coup de génie est le «Voodoo Doll» traversé par un hallucinant solo de corne de brume. Voilà un cut d’une brutalité indescriptible. Même topo avec «All About You». Une pluie de silver sixties s’abat sur la terre des Courettes. Avec sa belle énergie d’absolute beginner, ses blasts opérationnels et ses jives définitifs, cet album bat tous les records de densité. Derrière Flavia, Moby Dick tape comme un sourd. Elle attaque «Nobody But You» aux accords de Dave Davies. C’est exactement le même freakout de wild gaga strut, et ça continue avec la Méricourt absolue de «TCHAU», c’est du sans pitié pour les canards boiteux. Si tu aimes la viande, te voilà bien servi. On les retrouve beaucoup trop énervés sur «The Teens Are Square». Elle monte sur tous les coups, et son talent finit par nous faire oublier les clichés.

Le Back In Mono paru en 2021 compte parmi les plus somptueux hommages à Totor. On se croirait au Gold Star en 1965. Flavia n’y va pas de main morte, elle est en plein dans Ronnie, et ce dès «Want You Like A Cigarette», porté par une prod démente saturée de Back in Mono, ça grince dans les poches, ça shake all over. Et ça continue avec «I Can Hardly Wait», c’est même du Totor à la puissance 10, l’«Hey Boy» qui suit est un copy-cat des Ronettes, «Night Time (The Boy Of Mine)» semble sortir tout droit d’un juke de 1964, c’est inespéré de Wall Of Sound, confus et puissant de yeah yeah yeah. Ils enfilent les pop blasters comme des perles, Flavia Spector a tous les réflexes du Brill. Ils explosent encore la rondelle des annales de Totor avec «Until You’re Mine» et «Trash Can Honey» déborde littéralement de niaque, ils forcent un peu la main du destin, et on voit «My One & Only Baby» se noyer dans la prod, elle se prend vraiment pour les Ronettes, même élan et même magie de juke. Et ça bombarde encore jusqu’à la fin, avec l’«Edge Of My Nerves» tapé à l’énergie de fast pop chantilly, ils sont les héritiers directs du génie pop de Totor.

Ce serait bête de faire l’impasse sur Back In Mono (B-Sides & Outtakes), car ce mini-album grouille de puces. Tu te grattes dès «Daydream» qui sent bon l’«Eve Of Destruction», mais plongé dans l’enfer de Totor. Trop beau pour être vrai ! Explosif ! Ils rassemblent toutes les conditions du stomp et de la fuzz pour allumer «Tough Like That», pur jus de petite pop trash produite dans l’esprit de non-retour. Flavia Spector gueule sa rage dans le chaos sonique et colle son cut au plafond. Nouvelle descente aux enfers du paradis avec «Talking About My Baby». Franchement, tu n’en reviens pas d’entendre un tel brouet d’excelsior, ils collectionnent les coups de génie, toutes les voiles sont bien gonflées, Totor aurait adoré Flavia, cette petite reine de la ritournelle du Brill. Avec «Only Happy When You’re Gone», elle passe au classic jive de Brill. Ils se jettent tous les deux à fond dans ce vieux mythe et bien sûr, ils n’oublient pas les castagnettes. Ils finissent en beauté avec «The Boy I Love», straight pop de right away, elle ramène son meilleur sucre, avec un petit côté France Gall, puis «So What», en plein cœur du gaga-punk et tapé avec une incroyable ferveur.

Signé : Cazengler, court toujours

The Courettes. Le 106. Rouen (76). 9 février 2024

Courettes. Here Are The Courettes. Sounds Of Subterrania 2015

Courettes. We Are The Courettes. Sounds Of Subterrania 2018

Courettes. Back In Mono. Damaged Goods 2021

Courettes. Back In Mono (B-Sides & Outtakes). Damaged Goods 2022

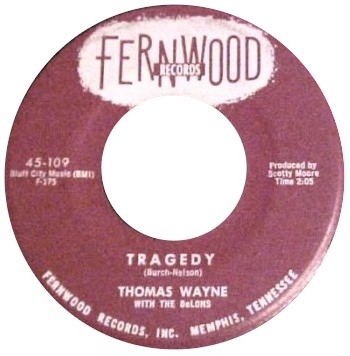

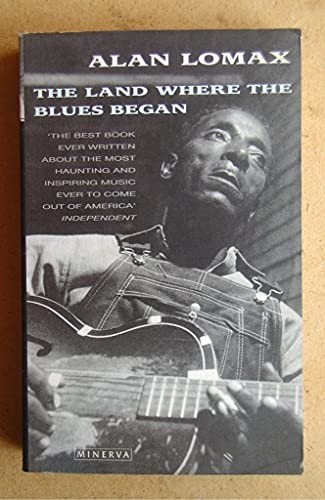

The Memphis Beat

- Flip Floyd and Fly

L’air de rien, John Floyd abat un sacré boulot dans son petit livrotin, Sun Records An Oral History : il donne la parole à un tas de monstres sacrés, Rosco Gordon, Roland Janes, Jack Clement, Billy Lee Riley, Little Milton Campbell, Jim Dickinson et des tas d’autres, mais c’est dans le spasme final d’un choix discographique qu’il s’affirme en tant que fan de tous les diables. Il fait l’une des meilleures apologies du rockabilly qu’on ait vue ici-bas et il choisit son camp : Jerry Lee et Carl Perkins, oui, la box de Gene Vincent chez Capitol, non. Et il dit pourquoi : «You could make an argument for Gene Vincent, I guess but I’ve heard the Capitol box and I’m not buying it - The box or the argument. (Tu peux essayer de me vendre Gene Vincent, mais j’ai écouté le coffret Capitol et je n’en veux pas. Ni de ton argument ni du coffret)» Il préfère la box de Carl Perkins, Classic, parue chez Bear : «Classic restitue l’homme tel qu’il fut, l’artiste de rockabilly le plus sauvagement doué, un mix de chanteur/compositeur/guitariste/leader qui ne fut jamais égalé.» Et il reprend juste après Gene Vincent : «Pendant quelques années dans le milieu des fifties, Carl Perkins incarna le rockabilly comme nul autre, de ce côté-ci d’Elvis. Il était aussi barré que le plus barré des rockabs («Her Love Rubbed Off») et il chantait avec la niaque d’un shouter de jump et un twang dans la voix aussi country qu’une bombonne d’alcool de maïs du Tennessee.» Voilà comment en quelques lignes, John Floyd brosse le portrait d’un géant et il a raison d’insister sur Carl Perkins, car il règne encore sur la terre comme au ciel. John Floyd sort à peu près le même genre de dithyrambe sur Jerry Lee. La box Bear Classic Jerry Lee est pour lui le summum du boxing : «Dire que ce coffret est le plus parfait coffret de Jerry Lee n’est pas exact. Il faudrait plutôt dire que c’est le meilleur coffret existant sur cette planète.» Et dans un dernier spasme d’exaltation, il clame : «But trust me, you need the box.»

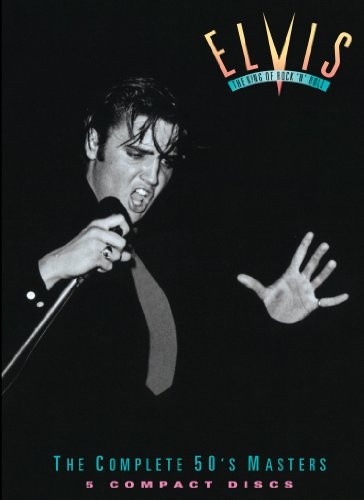

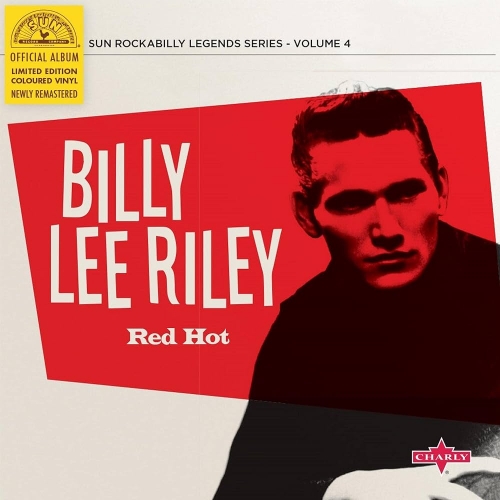

Bien sûr, l’auteur aménage un bel espace pour Elvis dans sa discographie. Il recommande tout de suite The Complete 50’s Masters qui rassemble tout ce qui fut enregistré chez Sun, c’est-à-dire cinq singles. Il recommande aussi l’amazing docu Elvis ‘56. Et il redit son admiration pour ce qu’Elvis, Bill, Scotty et Sam ont inventé dans cette petite pièce carrée du 706 : «Chaque fois que je réécoute ces singles, je m’émerveille de l’adresse, de la grâce et de la détermination avec lesquelles Elvis, Scotty et Bill ont approché le «Good Rocking Tonight» de Roy Brown et le «That’s Allright» d’Arthur Crudup, et de la façon dont ils ont transformé le médiocre «Baby Let’s Play House» d’Arthur Gunter en thundering culmination de tout ce qu’ils avaient réussi à faire lors de la première séance d’enregistrement.» Et il conclut son chapitre Elvis avec la plus rockab des chutes : «Rien de ce qui a pu être écrit à propos d’Elvis et des singles Sun ne peut dire la grandeur de cette musique et à quel point elle est bonne. Il faut juste l’écouter.» Alors évidemment, après le trio de tête Carl/Jerry Lee/Elvis, il est difficile de chauffer le brasier des recommandations. John Floyd regrette qu’il n’existe pas de box consacrée à Billy Lee Riley, le seul artiste Sun qui selon lui aurait pu continuer à porter le flambeau après le départ d’Elvis et avec, précise-t-il «more gusto, relish and determination than the killer.» C’est ce qu’il ressent en écoutant les manic rockers qui ont fait la légende de Billy Lee chez les fans de rockab. Il va loin car il affirme que Billy Lee est resté culte car il n’a jamais connu le succès et donc n’a jamais terni sa glorieuse obscurité. Il cite aussi la classe de Charlie Rich et recommande son dernier album, Pictures And Paintings («triomphant retour sur Sire en 1992»).

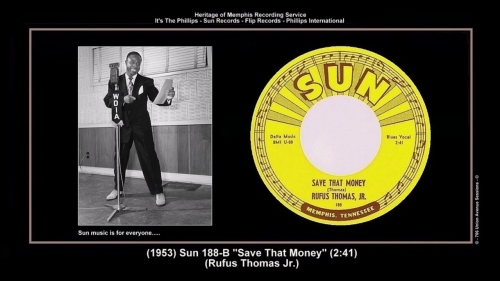

En aval, John Floyd remonte jusqu’au Box Sun Blues Years 1950-1956 qu’il tient non pas pour la plus belle collection de blues de Sam Phillips, mais pour le plus beau coffret de postwar blues. On y retrouve Wolf, Joe Hill Louis, Sleepy John Estes et tous les autres, BB King, Little Milton et Rufus Thomas. Et quand il pointe les volumes des Memphis Days de Wolf, il parle de «musique la plus abrasive, la plus poignante, la plus suffocante du panthéon de la musique américaine.» Floyd évoque une voix chargée de pathos et de terreur, et les schrapnels de la guitare de Willie Johnson. Sam Phillips disait de Wolf qu’il était le plus grand artiste qu’il ait jamais enregistré, plus grand qu’Elvis. Puisqu’on est dans Wolf, voilà Pat Hare que recommande Floyd. Il recommande aussi l’Hey Boss Man de Frank Frost, dernier bluesman enregistré par Sam Phillips. Et puis comme pour Billy Lee Riley, Floyd regrette qu’on n’ait pas de box pour Charlie Feathers. Il parle d’une vaste et fascinante carrière, mais dit-il en guise de consolation, il suffit d’amasser les disques existants pour comprendre la portée de son considerable cult following. Ce qu’ont fait tous les dedicated followers of the fashion.

Ce petit livre qui ne paye pas de mine dit tout ce qu’il faut dire du rockab, né en juillet 54 au 706 Union Avenue, Memphis Tennessee. Dans une petite pièce, quatre mecs, Scotty, Bill, Elvis et Sam surent brasser le blues, la country, le bluegrass et la pop pour en faire quelque chose d’autre. Le rockabilly, simple mélange de raw country sound, popping guitar, slapback bass, blues-soaked swing et d’echo pioneering allait devenir une spécialité régionale. Floyd rappelle que Johnny Burnette a raté son audition chez Sun et qu’il dut aller à Nashville enregistrer chez Coral, où enregistrait déjà Buddy Holly. Mais le meilleur rockabilly fut enregistré à Memphis. Floyd rappelle que Billy Lee Riley aurait dû devenir une star. Il dit aussi que la grandeur de Jerry Lee dépassait largement le rockab, et même le rock’n’roll et la country et que Carl Perkins reste le rockab quintessentiel, car il sut en maîtriser les thèmes et le concept. Il termine ces quelques pages enflammées en citant les héritiers du rockab : Ronnie Hawkins et son hoodoo boogie, Billy Swan et sa country-pop, et puis les Cramps.

Autant les pages consacrées à Charlie Feathers sont émouvantes, autant celles consacrées à Billy Lee Riley sont enflammées. Floyd voit Charlie Feathers comme un excentrique hot-tempered doté d’une voix qui va du chat perché au baryton, un homme qui affirme avoir inventé le rockab - et non Sam ou Elvis. Quinton Claunch qui fut chargé par Sam d’enregistrer Charlie aimait bien sa voix, mais il le trouvait un peu trop auto-centré, «to say the least», «il était son pire ennemi et ne faisait confiance à personne.» Charlie prétendait avoir appris à Elvis à chanter, mais Claunch pense qu’au fond Charlie en voulait à Elvis de le voir réussir en utilisant la même vision du son, et il ne pouvait tout simplement pas le supporter.

Et pour Floyd, Billy Lee Riley avait une voix de rêve, qui mêlait Elvis et Little Richard. Il avait aussi un style de guitare qui allait devenir un modèle du genre. Mais il ne s’entendait pas bien avec Sam - Sam and I didn’t really get along per se - Ils se respectaient mais s’engueulaient. Billy voulait faire un truc et Sam voulait qu’il en fasse en autre. Pour Billy, le vraie génie chez Sun n’est pas Sam, mais Jack Clement. C’est Jack qui a tout enregistré pour Billy chez Sun. Et comme à l’époque, Billy et Sam picolent pas mal, ça n’arrange pas les choses. Quand Billy découvre que Sam met Jerry Lee en avant chez Alan Freed, alors il explose et casse tout chez Sun - That was enough to make me mad - Il faut se rappeler que l’alcool coulait à flots chez Sun. Comme le rappelle Billy un peu plus loin, ils n’enregistraient jamais sans en avoir un coup dans la gueule. Pas du dope, juste de l’alcool - And by the time the session was over everybody was stoned - Billy est le seul qui ne soit pas condescendant avec Sam que tout le monde prend pour Dieu. «Tout le monde l’appelle Mr Phillips, except me.» Billy et Sam avaient des rapports plus directs, ils ne s’aimaient pas, mais comme le dit si bien Billy, «he knew what I had to offer and I knew that he was talented.» Billy Lee Riley et Charlies Feathers sont certainement deux des artistes les plus attachants de l’âge d’or. Et leurs disques ne déçoivent jamais.

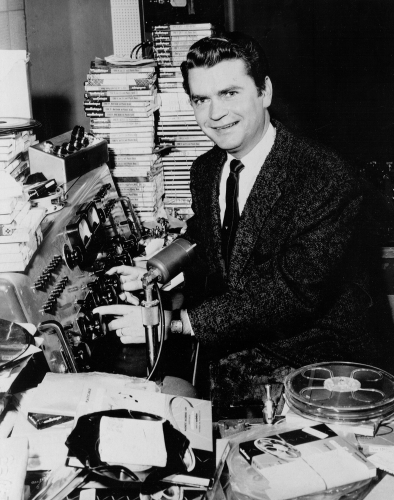

On s’en doute, les coups de projecteur sur Sam grouillent dans cet opuscule boppy. C’est Malcom Yelvington qui raconte sa première rencontre au 706. Il dit à Sam : « I understand you’re putting records out !» et que lui répond Sam ? «Yeah, a few !» Puis il lui demande ce qu’il peut proposer et Yelvington annonce a real good country band. «Ça vous intéresse ?» Et Sam répond : «Je ne sais pas ce que je cherche. Je le sais quand je l’entends.» Voilà qui définit bien Sam Phillips. Il cherche autre chose. Something different. Quand plus tard Malcolm revient faire un tour chez Sun, Sam le chope et lui dit : «Vous vous rappelez de ce que je vous ait dit l’autre fois, à propos de ce que je cherchais ? Eh bien j’ai enfin entendu ce que je cherchais.» Elvis, bien sûr, le premier single sur Sun. Et Jack Clement ajoute : «Il y avait quelque chose en lui qui poussait les gens à jouer pour lui, parce que quand il appréciait un truc qu’il entendait, il entrait en adoration.» Roland Janes va beaucoup plus loin quand il dit que Sam savait dénicher les gens qui avaient quelque chose d’original pour en faire des stars. «Si Jerry Lee avait enregistré à Nashville, on lui aurait dit d’arrêter le piano et de gratter une guitare. Et personne n’aurait jamais enregistré Johnny Cash.» Pour Roland Janes, Cash est devenu l’artiste le plus distinctif, le plus unique de Sun. Rosco Gordon pense lui aussi beaucoup de bien d’uncle Sam qui lui disait, alors qu’il entrait en studio : «Ne cherchez pas à faire un tube, faites une bonne chanson.» Rosco n’en revenait pas de voir Sam faire tant de miracles avec une seule piste, all that rinky-dink recording stuff. Et quand toute cette magie se produisait, les gens avaient une moyenne d’âge de 20 ans et Sam que tout le monde appelait Mr Phillips, n’avait que 30 ans !

C’est Jack Clement qui appelle Roland Janes pour lui dire qu’il a en studio un petit mec originaire de Louisiane et qu’il est pretty good. Oui, il s’agit bien de Jerry Lee. Mais Billy Lee Riley le voit trop se vanter. Jerry Lee se dit le meilleur et personne ne pourrait lui dire le contraire. Billy n’est pas un vantard. Il n’a pas besoin de ça. «Jerry Lee non plus», ajoute-t-il, «il suffit de le voir jouer pour savoir à quel point il est bon.» Roland Janes dit aussi qu’on croyait Jerry Lee jaloux d’Elvis. Oh pas du tout. Pourquoi ? Parce que Jerry Lee se savait bien meilleur qu’Elvis, et qui encore une fois allait pouvoir prétendre le contraire ? Mais Roland Janes a raison, au fond, comment pouvait-on les comparer ? Elvis était un romantique et Jerry Lee un knock-down drag-out, qu’on peut traduire par démolisseur. Le jour de l’enregistrement de «Great Balls Of Fire», Sam et Jerry Lee ont un échange explosif en studio. Ils s’accrochent sur le thème de la foi et Jerry Lee explose : «No no no how can the devil save souls ? What are you talking about ? Man, I got the devil in me ! If I didn’t have, I’d be a Christian !» Tout Jerry Lee est là. Floyd en pince aussi pour Charlie Rich qui pendant sa période chez Hi Records en 1966-67, enregistra «some of the greatest blue-eyed Soul ever recorder - in Memphis, Muscle Shoals, anywhere.»

Encore plus en aval, John Floyd donne la parole aux pionniers, Rufus Tomas, Little Milton et Rosco Gordon. Rufus dit son attachement à Memphis. Il ne voulut ni s’installer à New York ni à Chicago. Jeune, il commence par faire le tap dancer et apprend à capter l’attention du public. Rufus ne se vante pas quand il dit que personne ne sait aussi bien capter l’attention du public que lui. En 1930, il rejoint les fameux Rabbit Foot Minstrels dont parle aussi Charles Neville dans ses mémoires. Quand Rufus débarque chez Sun et plus tard chez Stax, il a déjà du métier. Il rappelle aussi que BB King venait jouer au concours amateur du mercredi soir sur Beale Street. Le gagnant remportait un dollar et BB avait besoin de ce dollar pour vivre - BB King was there to get that dollar - Et très vite, Rufus s’aperçoit qu’il a du gravier dans la voix et qu’il ne peut plus chanter de pop songs. Il ne sait pas encore que ce gravier va faire des miracles chez Stax. Rufus n’aime pas Sam. Problème de blé, encore une fois. Rufus le voit rouler en Bentley et lui demande avec quel blé il a pu se payer cette bagnole étrangère. Il ne récupère que 500 $ pour «Bear Cat» qui se vend énormément - He was an arrogant bastard. He is today - Little Milton rappelle que c’est Ike Turner qui le repère et qui l’emmène chez Sun. Sur «Beggin’ My Baby», son premier single Sun, Ike joue du piano.

Rosco Gordon explique qu’il ne chante que pour gagner de quoi s’acheter du pinard (wine money). Il n’est même pas nerveux en entrant en studio. Il enregistre «Booted» et à l’époque son chauffeur s’appelle Bobby Bland.

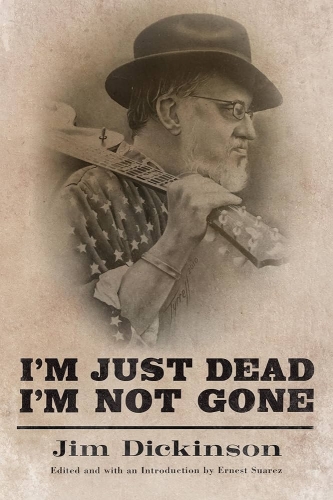

Tous ces gens donnent le tournis, mais celui qui bat tous les records de présence, c’est bien sûr Jim Dickinson. John Floyd a l’intelligence de lui tendre le micro. Pour Dickinson, Elvis était tout simplement superman. «Il y avait quelque chose dans sa façon d’entrer sur scène qui dépassait tout ce qu’on pouvait imaginer.» Et il ajoute : «J’ai vu les Beatles lors de leur première tournée, j’ai vu les Stones à toutes les époques, j’ai vu Dylan, mais je n’ai jamais rien vu d’aussi fort qu’Elvis. Juste le voir entrer sur scène. Il n’avait même pas besoin de chanter. On perd un peu ça de vue aujourd’hui, mais ce qu’il fit à cette époque était révolutionnaire, juste en secouant une jambe, il déclenchait une révolution sexuelle et il transformait la façon dont chaque homme se coiffait, marchait ou parlait. Encore aujourd’hui, il est le visage le plus connu dans toute l’histoire du genre humain.» John Floyd dit que Dickinson est parfaitement à sa place dans cette ville de brillants marginaux et de visionnaires excentriques qu’est Memphis. Floyd tient Dickinson pour un pur produit de la Memphis dementia, pire encore, comme l’héritier de Sam Phillips et de Dewey Phillips. Il pense aussi qu’il a largement contribué à façonner la légende de Memphis et à assurer à son avenir. Dickinson : «Dans ma famille, on est musiciens depuis cinq ou six générations, mais sans être professionnels. Ma mère avait reçu une solide éducation. Elle a joué du piano à l’église pendant toute sa vie.» Quand on tente de lui inculquer des connaissances de musique classique, le petit Dickinson se cabre. C’est le jardinier black Alec qui lui amène un jour Butterfly, un pianiste black. Butterfly explique au gamin que la musique est faite de codes. Alors ça plait au jeune Dickinson qui traduit ça dans son imagination en codes secrets. Bien sûr, Butterfly voulait dire chords, c’est-à-dire accords, mais le gosse comprend codes et ça l’intéresse. Tu prends un code avec la main droite et une octave avec la main gauche, tu joues ça en rythme et ça donne le rock’n’roll. Mais à l’époque où Dickinson veut jouer du rock’n’roll, au début des années soixante, c’est encore très mal vu. «La musique teenage n’était pas reconnue alors. Il a fallu attendre l’arrivée des Beatles et des Rolling Stones pour qu’elle soit acceptée. Les groupies n’existaient pas non plus. Le rock’n’roll n’était même pas cool. On nous considérait comme des délinquants (deviant behavior of some kind).» Et dans un paragraphe poignant, Dickinson rappelle qu’il doit tout, absolument tout, à Dewey Phillips. «My whole musical taste, what I do for a living came from listening to Phillips on the radio.» Car ce qu’il proposait était totalement différent, c’était l’idée clé, une idée qu’on va retrouver chez Sam Phillips, lui aussi en quête de something totally different. Dewey Phillips ne s’adressait ni aux black people, ni aux white people, il s’adressait aux good people. La couleur ne l’intéressait pas, pour lui «the colour was good and he was playing good music. It was Sister Rosetta Tharpe and then Hank Williams.» Dickinson écoute tellement Dewey Phillips qu’il le croit sur parole quand il dit que Billy Lee Riley est une star. Jusqu’au moment où il va faire ses études au Texas et découvre que personne ne connaît «Red Hot» au Texas. Red quoi ? Même chose pour Sonny Burgess. Sonny qui ? En dehors de Memphis, personne ne connaît Sonny Burgess. Mais Dickinson croit Dewey sur parole quand il dit que Sonny est une star. «Dewey said he was, you know ?»

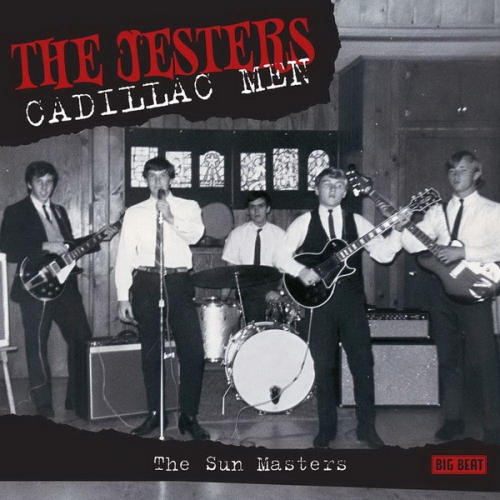

Dickinson revient sur la grande spécificité de Memphis qui est de favoriser l’individu, et pas seulement la musique. Les réussites à Memphis sont toutes des réussites individuelles. C’est aussi lui qui va faire l’un des derniers singles Sun avec les Jesters, un groupe quasi-mythique dans lequel on trouve le fils cadet de Sam, Jerry Phillips à la guitare, et Teddy Paige. Dickinson chante et Knox, le fils aîné de Sam, enregistre. C’est le fameux «Cadillac Man». Il rappelle aussi que durant les années 70, Knox et lui ont tenté de monter un coup avec BB King. Ça paraissait évident que Sam allait accepter, car c’était un projet extrêmement significatif. Tout est prêt. Knox en parle à Sam qui dit non. Pourquoi ? Dickinson n’en revient pas. A-t-il donné une raison ? Et Knox dit oui. Sam lui aurait rétorqué : «On ne peut pas aller demander à Picasso de peindre une petite toile comme ça vite fait.» Selon Dickinson, Sam Phillips voyait les choses à sa façon, c’est-à-dire en grand.

«Il y a des gens qui me disent que la période de génie de Sam a duré dix ans, comme son alcoolisme qui a duré dix ans, et sa thérapie à base d’électrochocs a aussi duré dix ans.» Et ce fin renard rigolard ajoute : «Je sais qu’il était fasciné par le courant électrique.» Dickinson raconte qu’il a vu Sam mette un tournevis sur un contact et créer un éclair. C’était du 110 V ! Sam : «A little one-ten (110) doesn’t hurt you. You need two-twenty (220) every now and then to know you’re alive.» Dickinson conclut en affirmant que Sam n’est pas un être humain ordinaire.

Signé : Cazengler, John Flop

John Floyd. Sun Records : An Oral History. Devault-Graves Digital Editions 1998

Inside the goldmine

- McKinley dans la poche

Comme il pouvait nous agacer ce Kiki avec sa petite moustache pré-pubère, ses grosses lèvres, son acné virulente et sa façon de se placer sous la protection d’un gros dur, avec cet air provocateur qu’ont les chats siamois. Et pour aggraver les choses, il était en plus le chouchou de sa mère. Il y avait certainement un vieux fond de jalousie parmi nous, les autres membres du groupe. Nous n’avions pas de famille ni personne pour nous protéger. L’idée était de lui apprendre à vivre. On ne supportait plus de le voir prendre ses poses alanguies en suçant les bonbons que lui faisait porter chaque jour sa mère. Nous guettâmes longtemps l’occasion, et le jour où son protecteur fut appelé par le directeur de la colo pour une raison x, nous passâmes à l’action. Viens par ici mon Kiki. Il sentit tout de suite que les choses allaient mal tourner et il se mit à chialer comme une gonzesse et à appeler sa mère. On s’empara de lui à quatre, chacun tenait une jambe et un bras et nous le transportâmes dans la salle de bain. Il tentait de se débattre. Nous approchâmes des chiottes immondes qui n’étaient jamais nettoyées. Kiki se mit à hurler, non ! non ! pas ça ! Et nous lui plongeâmes la tête dans l’eau, enfin si on pouvait encore appeler ça de l’eau. Il perdit connaissance. On l’installa assis au sol contre le mur et il revint à lui. Il nous regarda tous les quatre avec une tristesse infinie. Il y avait dans ce regard un tel désespoir que nous éprouvâmes tous de la honte. Nous fûmes alors traversés par un violent désir de réparer. «T’inquéquète donpas mon Kiki, on va te nettoyer.» On le lava, on le peignit, on lui fit même des bisous sur le front. On le ramena dans le réfectoire et on lui réchauffa un bol de chocolat chaud. Nous devînmes tous les quatre ses meilleurs amis de colo, mais jamais la tristesse ne s’effaça de son regard. Bien des années plus tard, je tombai par hasard sur Kiki dans la rue. «Savati mon Kiki ?». Il répondit que oui, «savabin», mais son regard disait exactement le contraire.

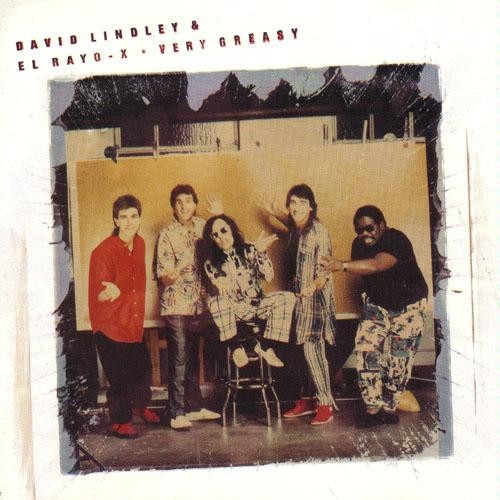

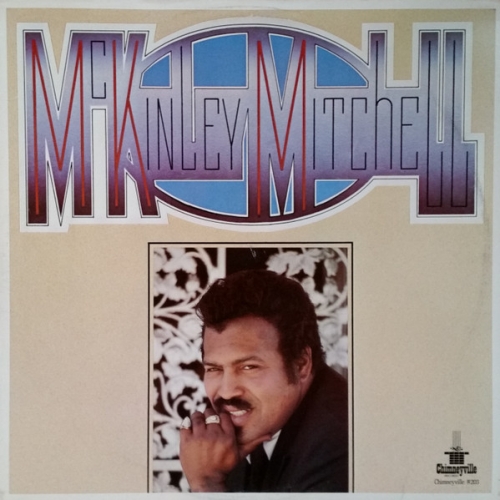

Le souvenir du pauvre Kiki nous ramène à un autre kiki, McKinley Mitchell, découvert dans une box et pas n’importe quelle box, la box Malaco, coco. Comme McKiki est un mec de Jackson, Mississippi, il paraît donc logique de le retrouver sur Malaco, le label local.

Il enregistre son premier album sans titre sur Chimneyville, l’ancêtre de Malaco, en 1978. Dès «Open House At My House», on réalise qu’il sonne exactement comme Bobby Blue Bland, et donc on devient potes, car ici, Bobby Blue Bland est un dieu. McKiki est un fabuleux groover, on se régale de sa fantastique allure. Il tape ensuite une cover de «You’re So Fine», ce vieux hit mondial des Falcons repris par Ike & Tina Turner. Il clôt son balda avec «You Know I’ve Tried», une belle Soul de power Soul Brother. Il secoue bien les colonnes du temple de Chimneyville. En B, il tape dans Bobby Darin avec «Dream Lover» et finit avec «Follow The Wind», une chanson de cowboy lancée au petit trot, c’est plein d’élan et bien ouvert sur l’horizon. McKiki adore chanter dans le vent de la plaine. On est vraiment content pour lui.

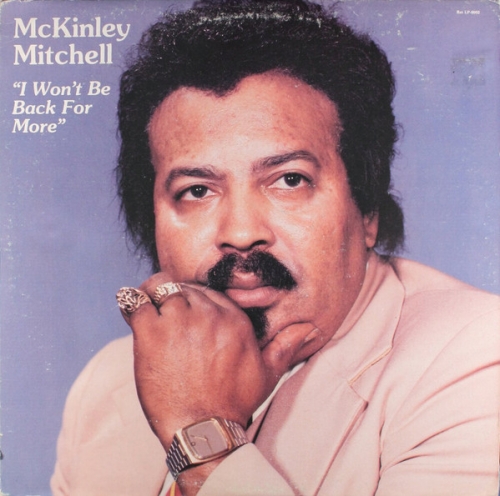

Il apparaît en gros plan avec ses baguouses sur la pochette d’I Won’t Be Back For More. Au dos, le mec du label Retta’s Records a écrit en gros : «This is a hit record !» On veut bien le croire, car McKiki est un sacré Soul Brother, il te groove son morceau titre au doux du velouté, il te groove ça au quart de poil, c’est un mec précis. Fantastique artiste ! L’album est enregistré dans un studio de Memphis avec une équipe de surdoués inconnus. On a là une sorte de petit son d’une grande qualité. Le bassman s’appelle Ray Griffin, c’est un bon. Il faut entendre son walking bass dans «I’ve Been Wrong». «I Got A Couple Of Years On You» est plus pop. On appelle ça la country Soul. Belles racines, en attendant. Bien dans l’esprit des chops de Chips. McKiki sait balancer sa plâtrée, comme le montre le «Watch Over Me» d’ouverture de bal de B. Puissant shouter. Il fait encore de la Soul pop avec une «Mariah» extrêmement bien apprêtée. McKiki opte pour le haut du panier. Il termine ce bel album avec «I Don’t Know Which Way To Turn». Il charge sa barcasse au when you look at me.

Signé : Cazengler, Mitchell ma belle

McKinley Mitchell. McKinley Mitchell. Chimneyville Records 1978

McKinley Mitchell. I Won’t Be Back For More. Retta’s Records 1984

The Sly is the limit

- Part Three

Au même titre que Phil Spector, Ike Turner et Brian Wilson, Sly Stone entre dans la caste des génies du son. The Family Stone n’est que le couronnement d’une carrière qui débute au début des années soixante, lorsqu’il travaille pour le compte du label californien Autumn Records. Ce sont deux blancs qui le dirigent, Tom Donahue et Bob Mitchell, mais ils ont pour particularité de priser la musique noire. Attention, n’allez pas croire que Sly est californien : comme la plupart des grands artistes blacks installés en Californie (Arthur Lee, les Chambers Brothers, Lowell Fulsom) Sly vient du Deep South et plus précisément de Dallas, au Texas. Sly montre très vite un penchant pour les fringues flashy : on le voit porter un costard Pierre Cardin en peau de serpent et peigner soigneusement sa pompadour. Parmi les groupes qu’il produit pour le compte de Big Daddy Donahue, il y a les Beau Brummels. Sly admire le style et les chansons de Sal Valentino - I like the way Sal sings ‘I’m a man’ on Underdog. Go on Sal ! - Il admire aussi Ray Charles et Dylan. Sly est un homme passionnant, il faut l’écouter rendre hommage à ses pairs - The intelligence in my music comes from Mr Froelich. I tried the stuff that he taught me and it worked, and will work forever. The basic physics of music, that’s all it is. Little things, like play an intro, not too long. If it’s got a lot of energy, don’t do it so fast, do it slower - Sly explique qu’il a travaillé à partir de ce que Monsieur Froelich lui a appris et ça a marché. Commence par jouer une intro, pas trop longue, et s’il y a trop d’énergie, ralentis un peu.

C’est le flamboyant David Kapralik, A&R chez Columbia, qui signe Sly & The Family Stone en 1967. Il devient en même temps le manager du groupe. Va sortir sur le subsidiary Epic une belle ribambelle d’albums qu’il faut bien qualifier d’historiques.

Dès A Whole New Thing, on sent monter le souffle. Sly introduit «Underdog» à la bluette de Frère Jacques et il relaie ça au heavy groove de Soul et aux yeah yeahhh. La Family Stone qui joue sur ce premier album restera intacte jusqu’à la fin, car c’est une vraie family : Freddie est son frère, Rose sa sœur, Larry Graham son cousin, Jerry Martini est un vieux pote et il se trouve que Greg Errico est le cousin de Jerry. Avec «Turn Me Loose», Sly passe au wild r’n’b. Sly sait tourner les choses à son avantage. Voilà les prémisses du Sly sound, cette fabuleuse énergie qui explosera à Woodstock. Sly grimpe au sommet de l’Ararat pour jeter un slowah à la face de Dieu : «Let Me Hear It From You». En B, on tombe immédiatement sur un heavy groove écœurant de classe, «I Cannot Make It». Voilà encore du Sly qui fait dresser l’oreille du lapin blanc. Ploc ! «Trip To Your Heart» sonne comme une espèce de groove intermédiaire terriblement ancré dans la modernité. C’est l’autre caractéristique du génie de Sly Stone : il semble toujours en avance sur son époque. «Bad Risk» sonne comme un fabuleux coup de Soul rampante. Sly amène ça avec le finesse du renard et des mains de cordonnier. En 1967, la messe est dite.

Premier hit planétaire en 1968 avec «Dance To The Music» qu’on retrouve sur l’album du même nom. Ouch ! C’est l’un des plus grands hits du siècle passé. Le pulsif profond de Sly Stone semble monter des entrailles de la terre. Les breaks à vide sont tellement libres qu’ils semblent déréglés. On retrouve le thème de Dance dans «Dance To The Medley», bardé de départs de basse signés Larry, la bête de Gévaudan. Rose chante avec son frère et Larry fait tous les coups de ra-da-da-dam. Quelle pétaudière ! Rose sait elle aussi envoyer la purée. Le son de la Family Stone est unique au monde. L’autre énormité se niche en B : «Ride The Rhythm». Sly prend ça au chat perché et swingue le jazz du funk. On ressent l’admirable pulsation du feeling sauvage. Sly groove le boogaloo et derrière lui, Larry la bête fait rouler ses notes sous ses gros doigts boudinés. Quelle rigolade ! Ah il faut aussi écouter le beurre infernal que bat Greg Errico dans «Are You Ready». Larry vole à son secours. Ces mecs-là n’en finissent plus de groover la modernité. C’est leur apanage. Larry revient jouer une belle ligne de basse fougueuse dans «Don’t Burn Baby». Quand on l’entend, on pense à un étalon sauvage. Ses notes courent derrière le chant du Sly. Mine de rien, Sly et sa family déroulaient le tapis rouge à la modernité.

On reste dans l’âge d’or avec l’album Life, paru aussi en 1968. Dès «Dynamite», Larry remet ses vieux ra-da-da-dam en route. C’est infernal. D’ailleurs l’ensemble du groupe s’apparente plus à une machine infernale qu’à un orchestre de groove. On trouve deux merveilles sur cet album, à commencer par «Chicken», cot-cot-coté et swingué au meilleur funk de Sly. On se croirait dans la basse-cour du ghetto funky - Have you heard about me - L’autre merveille se niche en B : «I’m An Animal». Il s’agit là d’une pièce de ce groove intermédiaire dans lequel Sly va finir par se spécialiser. C’est orchestré à la trompette et joliment maintenu sous pression. Puis Sly attaque «M’Lady» au pom pom pom de prédilection. On s’en doute, Larry ramène sa fraise avec le ra-da-da-dam de Dance. C’est bien sûr une variante de leur vieux hit, mais quelle variante ! On retrouve d’ailleurs le thème de Dance dans «Love City», avec les coups de baryton de Brother Freddie et les relances de Sister Rose. Ils bouclent cet album solide avec «Jane Is A Groupee», un joli de coup de groove à la décontracte monté sur une bassline de rêve. Sacré Larry ! Il n’en finit plus de régaler la compagnie. Le hit de l’album est certainement «Plastic Jim», l’adaptation funky d’Eleanor Rigby - All the plastic people/ Where do they all come from - Voilà qu’éclate une fois de plus au grand jour la modernité de Sly Stone. On ne résiste pas non plus au charme d’«Harmony», petit chef-d’œuvre de good time music.

Le deuxième hit planétaire de Sly se trouve sur l’album Stand ! paru l’année suivante : «I Want To Take You Higher», cette monstruosité qui a révélé Sly au public rock, via le film tourné lors du festival de Woodstock. C’est le son de la fournaise, le vrai, celui que vomissent les entrailles de la terre. Larry Graham roule son riff et Cynthia souffle dans sa trompette. On ne se lasse pas de revoir Sly & The Family Stone sur scène à Woodstock. Avec «Don’t Call Me Nigger Whitey», Sly se paye un fier adressage aux blancs qui insultent la grandeur du peuple noir. Autre hit planétaire en B : «Everyday People», un fantastique appel à la tolérance - Oh sha sha we got to to live together - Fabuleux groove de la paix sur la terre - And so on and so on and scooby dody doo bee/ I am everyday people - Eh oui, Sly navigue exactement au même niveau que John Lennon et Bob Dylan. Il peut aussi fait de la hot soul à la James Brown, comme on le constate à l’écoute de «You Can Make It If You Try», mais c’est sly-stoné de frais.

Comme on l’a épluché dans le Part One, on ne va pas revenir sur ce chef-d’œuvre qu’est There’s A Riot Goin’ On. On passe directement à Fresh, paru en 1973.

C’est un album qui porte bien son nom. Sly semble revitaliser l’univers musical. Il suffit d’écouter «If You Want Me To Stay» pour en avoir le cœur net. Comme toujours chez Sly, le cut est monté sur une bassline rêve, une basse carrément pouet-pouet de gros popotin. C’est softy à souhait et d’une classe épouvantable. On passe au concassage de funk avec «Frisky». Sly se situe encore à la pointe du progrès. On sent une immédiate modernité de ton, une incroyable énergie de progression latérale, une subtilité du funk qui n’existe pas ailleurs. Sly est aussi avant-gardiste que Miles Davis. On se régalera aussi de «Thankful N’ Thoughtful», un groove de funk zébré d’éclairs de scream. Pur coup de génie en B avec «Que Sera Sera», l’apogée du groove laid-back en cuir clouté, un summum d’excelsior. Il faut aussi écouter «I Don’t Know (Satisfaction)» si on apprécie le slow-groove, car il s’étend à l’infini, comme une mer étale, immense et visitée par des notes de basse-mouettes et des whawahtis impénitents. Les chœurs de filles relèvent de la pire sorcellerie qu’on ait vu ici bas depuis le XIIIe siècle. L’autre hit de l’album pourrait bien être le fantastique «Keep On Dancin’», une extraordinaire fiesta de good time music, un festin de roi, habilement rythmé et orchestré au groove coconut.

Avec Small Talk paru l’année suivante, Sly fusionne le r’n’b et la psychedelia, comme le font Black Merda et Rotary Connection à la même époque. On trouve en B «Loose Booty», un fabuleux groove de Soul moderne chanté par tous les membres de la famille - Get into some dancin’/ Do what it’s all about - Puis Sister Rose prend «Wishful Thinking» au chant avec Sly et ils tapent ensemble dans une belle démesure de groove stonien. On a là du lo-fi en suspension, une pure merveille perdue dans la nuit des temps. C’est indécent de classe. Le dernier cut de l’album est un autre pur chef d’œuvre : «This Is Love». Sly rend un hommage vibrant au doo-wop avec les chevap doo wap des Flamingos. On note au passage que Rusty Allen a remplacé Larry Graham à la basse. Rusty fait des siennes dans «Time For Livin’», joli cut d’heavy popotin saturé de basses. S’ensuit un admirable groove mélodique intitulé «Can’t Strain My Brain». Sly le travaille au corps avec une maestria de la déconstruction et des faux airs de dérive excessive.

Sur la pochette de Heard Ya Missed Me Well I’m Back, Sly se déguise en homme orchestre. Et au dos, il pose avec la Family au grand complet. On trouve pas mal de cuts très pertinents sur cet album passé un peu à l’as, à commencer par «What Was I Thinkin’ In My Head», un solide strut de Stone Funk aménagé avec des plages enjouées et chanté à la bonne franquette. Sly adore créer ces atmosphères festives qui renvoient aux Village People. Il passe au slow groove de charme avec «Nothing Less Than Happiness», en duo avec une certaine M’Lady Bianca. Quel fabuleux duo ! Il boucle l’A avec «Blessing In Disguise», une belle pop de Soul élégiaque extrêmement orchestrée et noyée de backing vocals féminins. L’empereur Sly règne sans partage sur l’univers. En B, on trouve «Let’s Be Together», un funk stonien de bonne constitution. Ces gens-là n’ont plus rien à prouver. Ils savent groover le funk en douceur et en profondeur. Quelle délectation ! Tout est amplement orchestré et bien lubrifié aux jointures.

Sly fait le playboy des deux côtés de la pochette de Back On The Right Track paru en 1979. Trois cuts sortent du rang, «Remember Who You Are», le morceau titre, et «If It’s Not Adding Up», qui sont en fait les trois premiers cuts de l’A. Pour Remember, Sly tape dans son vieux groove de funk à la Stone. Il joue ça sous le boisseau d’un groove de basse sourde. Franchement, ce mec a le génie du son. Avec Back, il renoue avec le pur funk d’énormité de la Family Stone, c’est-à-dire le beat des origines de la terre, tout cela dans une explosion de chœurs féminins et de cuivres. Il reste dans la funky motion pour Addin’ Up. En B, il va rester dans le funk pour emmener «Shine It On» au paradis et passe au funk désarticulé à la Stevie Wonder pour «It Takes All Kinds». Sacré Sly, il slamme le slum avec du pur sledge, et une basse pouet-pouet mène tout ça par le bout du nez. Quel album ! Il boucle avec «Sheer Energy», encore du groove de rang princier, joué jusqu’à l’os du genou et contrebalancé par des Soul Sisters infernales.

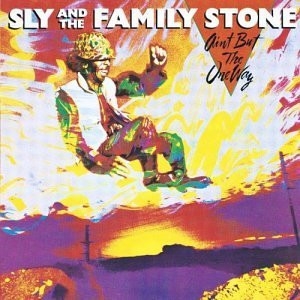

Voilà encore un album quasiment passé inaperçu en 1982 : Ain’t But One Way. On y trouve un coup de génie intitulé «Who In The Funk Do You Think You Are». Sly monte ça au stomp d’heavy funk. Il n’y a que lui qui puisse monter des coups pareils. Il ne fonctionne qu’à l’énergie pure. Il fait une cover extravagante du «You Really Got Me» des Kinks. Encore plus épouvantable, «We Can Do It», groove de Soul-jazz visité par la grâce. Il boucle cet album impeccable avec «High Y’All», une resucée de Wanna Take You Higher. Il ressort exactement la même énergie. On trouve aussi deux ou trois choses intéressantes en A comme par exemple «L.O.V.I.N.U», rappé au meilleur beat. C’est tellement dansant qu’on croit parfois entendre du diskö-funk. Joli coup de good time music avec «Ha Ha Hee Hee». Du son, rien que du son. Chez Sly, c’est le son qui compte. Il faut entendre ces fabuleuses nappes de cuivres derrière le doux du beat. Voilà un nouveau hit planétaire, complètement envoûtant. Tout l’album est bon, de toute façon.

En 1975, il attaque une carrière solo. Plus de Family sur les pochettes. Il saute en l’air pour High On You, comme il le faisait pour Fresh. Voilà encore un album qui grouille d’énormités, à commencer par «I Get High On You», où on retrouve la profondeur grondante du cosmic funk d’«I Want To Take You Higher». Sly stone son stomp. Quand on entre en terre de stone, on entre en terre sacrée. Tout y est hors du temps, hors des hommes et des dieux. The Sly is the limit, ne l’oublions pas. Retour au hard funk avec «Who Do You Love», spécialité stonienne, son des profondeurs et tourbillon de gargouillis, groove épais que rien ne presse. En B, Sly tape dans la Soul funk des profondeurs avec «Organize». Pur Sly System. On a là le meilleur son de basse de tous les temps, bien rebondi, gras et gros, presque infra. Il passe au joli softy softah avec «Le Lo Li», joué sous le boisseau d’une chape orchestrale psycho-funkoïdale, mais avec des angles arrondis. Il prend plus loin «So Good To Me» à la finesse tamisée pour mieux créer l’enchantement.

L’album Ten Years Too Soon est un album de remix. On y retrouve les gros hits de Sly remixés par des New-Yorkais. C’est un peu absurde, surtout quand on a un cut comme «Dance To The Music» qui est déjà calibré pour le dance-floor. Ces gens-là se sont aussi amusés à remixer «Sing A Simple Song» et «Everyday People». C’est comme si on shootait des produits dans un corps parfait.

I’m Back ! Family And Friends sonne comme l’album du grand retour. Sly reprend son destin en main et redonne un coup de jeune à ses vieux hits, comme «Dance To The Music» qui devient de la pure folie. Ça dégouline littéralement de génie pur. Ray Manzarek joue de l’orgue là-dessus. Ann Wilson vient duetter avec Sly sur «Everyday People». Et paf, il tape dans «Family Affair». Classe suprême, voix de Soul chargée d’histoire. Hit de rêve. Sly se situe au même niveau qu’Aretha et Marvin. Ce sont des artistes hors du temps et des modes. Ils relèvent de l’inéluctabilité des choses, Nathaniel. Johnny Winter vient jouer sur «Thank You». Johnny joue avec le feu du funk, et il part en solo flash ! Wow ! Sly et lui s’entendent à merveille - Falletin Me Be Mice Elf Agin - On entend même Johnny doubler au guttural. Quelle fournaise, les amis ! En B, c’est Jeff Beck qui radine sa fraise pour jouer «(I Want To Take You) Higher». Sly remet en route la machine infernale de Woodstock. Jeff Beck l’épouse à la note grasse. Il cocote et part en petite vrille de wah casuistique. Encore du son, rien que du son dans «Plain Jane», funky motion glougloutée jusqu’à la moelle, et Sly revient au gospel mélodique avec «His Eye Is On The Sparrow», jadis repris par Sister Rosetta Tharpe et Mahalia Jackson, cut envoûtant qui s’étend jusqu’à l’horizon.

Signé : Cazengler, Family Stome de chèvre

Sly & the Family Stone. A Whole New Thing. Epic 1967

Sly & the Family Stone. Dance To The Music. Epic 1968

Sly & the Family Stone. Life. Epic 1968

Sly & the Family Stone. Stand ! Epic 1969

Sly & the Family Stone. There’s A Riot Goin’ On. Epic 1971

Sly & the Family Stone. Fresh. Epic 1973

Sly & the Family Stone. Small Talk. Epic 1974

Sly & the Family Stone. Heard Ya Missed Me Well I’m Back. Epic 1976

Sly & the Family Stone. Back On The Right Track. Warner Bros Records 1979

Sly & the Family Stone. Ain’t But One Way. Warner Bros Records 1982

Sly Stone. High On You. Epic 1975

Sly Stone. Ten Years Too Soon. Epic 1979

Sly Stone. I’m Back ! Family And Friends. Cleopatra 2011

*

Tiens un groupe français. Qui chante en français. Etrange pour un groupe qui vient d’Allemagne. Erreur sous la ligne de flottaison. Si la bonne ville de Brunswick se situe en Germanie le New Brunswick est une province du Canada, côte atlantique, accolée à la Nouvelle-Ecosse dont dépend Oak Island, l’île au légendaire trésor introuvable depuis trois siècles… Viennent de Bathurst, la bourgade qui n’atteint pas les quinze mille habitants possèderait un des plus beaux sites touristiques du Canada. Nous demanderons à Marie Desjardins, notre canadienne préférée, de corroborer les dires de Wikipédia.

J’ METTRAI LE FEU

MESSE

(Local pick up only / Février 2024)

Drôle de nom pour un groupe. Seraient-ils chrétiens ? Ou ont-ils choisi ce mot pour exprimer l’idée de réunion festive que l’on peut associer à ce genre de cérémonie religieuse ? Cela demande réflexion, surtout si vous êtes comme moi et que vous pensez que par les temps qui courent le retour du religieux est une malédiction renaissante.

Comment interpréter cette couve. Un briquet, généralement on s’en sert pour mettre le feu au cordon d’un bâton de dynamites, ou ont-ils voulu moderniser le cierge ?

Maxime Boudreau : vocal, guitare / Sam Newman : basse / Jacob Savoie : batterie.

Révolution : le morceau est sorti en avant-première au mois de janvier, agrémentée d’une image à peu près semblable à celle de la couve de l’EP, à cette différence près que le briquet ne brûle plus tout seul en solitaire dans son coin, une main d’activiste décidé se prépare-telle à mettre le feu au monde entier… : musicalement ce n’est pas très révolutionnaire, du heavy metal ni très lourd ni très métallique mais de l’allant et de la vivacité, beaucoup plus problématique la douce langue françoise, est-ce pour cela que les couplets sont si courts, un peu trop chantée, un peu trop allongée, trop mélodieuse, manque le hachis méchant des englishes qui vous mordent au visage chaque fois qu’ils ouvrent la bouche. Lyrics ambigus, lancer une révolution par la fenêtre, pour mettre le feu à toute la plaine ou pour s’en débarrasser, bon ils y mettent du cœur, du sang et de l’espoir, donnons-leur quitus. Les derniers poètes : attention influence blues, balancement rythmique sans histoire et de rigueur et la voix bien devant, normal puisque l’on donne la parole pour la dernière fois aux poètes. L’on est proche de la fin du monde, vision critique et acerbe de notre marasme actuel, on approuve, un seul truc qui nous fait dresser l’oreille, ces damnés poètes, ne pourrait-on pas les fusiller comme tout le monde, pourquoi les crucifier. Automne : bon l’on croyait que les poëtes étaient morts, ils ont décidé de les remplacer, musicalement nous sommes borderline avec la variété, cette voix blanche parlée n’est pas très, comment dire poétique, s’en sont rendus compte, la fin du morceau ne se prend plus pour une chanson d’automne verlainienne, alors ils asticotent leurs instruments, et là c’est vraiment bien. T. O. M. I. : z’ont compris, un bel instrumental qui tient debout, hélas trop court !

Gaz : sorti aussi en avant-première au mois de janvier, image parlante, selon la mythographie française l’on pense aux pétroleuses de la Commune qui mirent le feu à Paris pour retarder l’avancée des troupes versaillaises, genre de feu de joie qui vous met le cœur en fête : la musique à fond, enfin nos incendiaires s’apprêtent à passer à l’action directe, ben non, le chat ne retombe pas sur ses pattes, feront la révolution lorsque le gaz sera moins cher. Niveau activisme c’est un peu affligeant. L’est vrai que Dieu ne leur a envoyé aucun message de réconfort. Remarquez, dans la Bible il est dit que Dieu vomit les tièdes. Il a raison.

Vous avez plusieurs vidéos de Messe sur scène. Jouent leur musique avec fidélité, mais leurs accoutrements, leur tenue soignée, leurs cheveux peignés, tout indique qu’ils visent un public de jeunes adolescents qui ne sont jamais tombés tout seul dans la marmite du rock ‘n’ roll, doivent vivre cela comme une initiation. Voilà, la messe est dite.

Damie Chad.

*

Les anciens Dieux ne sont pas rancuniers, ne m’en ont pas voulu d’avoir chroniqué Messe, Apollon Lyncée, l’Apollon-loup, l’Apollon Hyperboréen, m’a envoyé ses nordiques copains en renfort, je ne pensais nullement à eux quand mon œil a été attiré par une trace d’ours sur le net, une méchante, bien griffue, avec des taches de sang, alors j’ai suivi la piste sanglante, je n’ai pas été déçu :

BERSERKR

EIHWAR

Suffit d’un mot entrevu un quart de seconde sur You Tube pour que je visionne une vidéo, lorsque les vikings voguaient sur les mers lointaines, parfois l’un des membres de l’équipage harassé de ramer durant des heures contre une mer mauvaise pétait les plombs, ainsi s’exprimerait avec la grossièreté ignorante qui le caractérise un homme moderne, nos hardis navigateurs proposaient une autre lecture du phénomène, s’agissait de ce qu’aujourd’hui nous attribuons aux pouvoirs de ce que nous appelons chamanisme. Etait-ce le guerrier qui appelait en renfort son animal totémique ou l’esprit de l’Ours qui entrait en lui ? Toujours est-il que pris d’une fureur sacrée il se saisissait de son épée, mordait à pleines dents son bouclier, et commençait à s’en prendre au drakkar, voire à se jeter sur ses camarades qui essayaient, avec plus ou moins de réussite, à le désarmer… J’ai cliqué et j’ai été si étonné par les images que je n’ai pas pensé une seconde à accorder ne serait-ce que la moitié du quart d’une oreille pour prêter une quelconque attention à la musique.

D’abord c’est beau, images esthétiques d’un gris bleuté qui tout de suite vous mettent dans l’ambiance, ce guerrier vêtu de noir, homme de fer, habits de cuir, assis par terre dégage une idée de puissance tranquille rehaussée par le hurlement de loups que l’on ne voit pas. Le deuxième personnage qui apparaît et qui semble se porter à la rencontre du chevalier noir n’est pas moins inquiétant, d’ailleurs tout de blanc vêtu, qui est-ce, une prêtresse, un homme, une femme ? J’ai hésité, certes les longs cheveux blonds dans son dos et ses espèces de fourrures au niveau des seins, tout indique une fille, mais le crâne d’ursidé qui cache son visage teinté de noir, ne serait-ce pas ce que les Grecs on appelait un bel éphèbe, mais la voici munie d’un grand tambour qui danse, au sommet d’un énorme rocher, son ventre ondule, l’on envie d’arracher sa ceintures d’où pendent des linges mouvants qui cachent son sexe, belle et bestiale en même temps, attirante et dangereuse, accroupie, elle dessine un cercle de runes mystérieuses avec des bouts de branches, l’épée à l’épaule, au travers des bois sombres, il arrive, elle marche, elle mord son épée à pleines dents, elle l’appelle, il la voit, il s’avance, derrière lui se dresse un énorme Yggdrasil, elle s’élance, et leurs épées s’entrechoquent sous la sombre et splendide ramure de l’arbre du monde, qui va triompher, la scène du combat est entrecoupée d’images d’elle tambourinant tout en haut de son immense rocher, qui va gagner, qui va vaincre, déjà les féministes proclament leur championne, elles n’ont rien compris, le vainqueur, la vainqueuse, cela importe peu, les images s’arrêtent, sur le noir de l’écran s’inscrivent quelques vers, Etreins la fureur sauvage au fond de toi, aucune limite, aucune peur, le sentier d’Odin que nous vénérons est cinglant comme l’éclair. Dernières images consacrées à la splendeur naturelle du lieu qui a eu l’honneur d’accueilli le combat.

Evidemment question musique vous supposez une espèce de choc de titans sonores. Des murs d’airains et des entrechoquements de bronze. Vous avez juste quarante ans de retard. Une part importante de groupes metal ou d’origine industrielle qui se sont entichés de mythologies scandinaves ont dès les années quatre-vingt emprunté le chemin de cet âge de fer, mais les clinquances mythologiques brinquebalantes ont peu à peu laissé place à une certaine lassitude, l’on a cherché à comprendre le sens de ces scénarios de plaies et de bosses, sous la chair sonnante et trébuchante l’on a essayé de retrouver une subtilité spirituelle, une spiritualité païenne. Bref du heavy metal, un peu trop carton-pâte l’on en est arrivé à s’inscrire dans un mouvement néo-folk.

La première apparition d’Eihwar a ainsi eu lieu à Nantes, le 23 mai 2023, dans la salle de concert Les Ferrailleurs, lors de la Pagan Folk Night La Nuit des Sorcières. Nous invitons les lecteurs à visionner sur You Tube Eihwar Ragnarök Live, sous-titrée Wiking War Trance, qui nous montre un public subjugué par l’apparition de nos deux précédents héros dans leur accoutrement filmique, elle martelant sans cesse son tambour de guerre, l’entrecoupant toutefois de mélodiques mélopées tandis que notre chevalier noir s’escrimant sur son équipement électro laisse échapper de son gosier des gutturalités de mauvais augures. L’ensemble un tantinet monotone n’est pas pour autant ennuyeux.

Ne gobez pas la première ligne de présentation de notre duo sur Bandcamp, non ils ne sortent pas de la forêt hercynienne, proviennent d’une contrée davantage civilisée, de Toulouse. Ayant longuement fréquenté durant ma jeunesse estudiantine cette capitale du Midi, je peux vous affirmer qu’elle n’est pas peuplée de tribus sauvages, certes les vikings ont bien assiégé la ville rose en 864, z’ont dû se comporter d’une manière fort peu courtoise avec les jeunes filles et femmes de nos campagnes garonnaises, ces antécédents historiaux sont-ils la cause de cette fièvre nordique qui s’est emparée de nos deux jeunes gens, une résurgence atavique de quelques gouttes de sang nordiques léguées à leurs corps défendants ( voire consentants ) par de lointaines ancêtres ont-elles humecté le filigrane de leurs consciences, de leurs rêves, de leurs désirs, et de leurs volontés. Peut-être. Nous aimerions souscrire à cette vision romantique des transmissions héréditaires… peut-être s’inscrivent-ils simplement dans cette mouvance pagano-scaldique dont se réclament au-travers de toute l’Europe de nombreux groupes de rock.

Sont deux. Asrunn : chant, percussion traditionnelle / Mark : voix, drum pad, samples. Soupçonnons autour d’eux un clan amical qui les aura aidés dans la mise en place de leur projet. C’est en février 2023 qu’ils ont posté leur première vidéo sur You Tube. Le bouche à oreille a fonctionné à merveille. Z’ont atteint jusqu’à un million de vues. Sont programmés pour cette année 2024 dans de nombreux festival notamment au Hellfest. Viennent de sortir leur premier album, compilation de leurs vidéos sur Season of Mist.

RAGNARÖK

(Viking War Music)

EIHWAR

(Season Of Mist / Digital / Février 2024)

Eihwar est le nom de la rune qui représente la lettre E. Elle désigne la Mort. Notons que cette lettre E se retrouvait au fronton du temple de Delphes, le sanctuaire sacré de la Grèce antique. Qui se peut traduire par Être… Il n’existe pas de plus grand écart entre deux notions.

Asrunn = Ours (origine finoise) / Mark = consacré à Mars dieu de la guerre (origine latine).

Berserk : nous n’en dirons pas plus qu’au début de cette chronique. Nous ne nous répèterons pas. Ne montons-nous pas dans le train de l’existence alors qu’il déjà en marche depuis longtemps…

Fenrir : image fixe, Fenrir le loup vous regarde, ses yeux vous supplient-ils, il reste immobile, seuls bougent les flocons de neige qui tombent, point d’anthropomorphisme, Fenrir est la bête sauvage, porteuse de mort, il attend, et la musique n’est qu’un piétinement de pattes de loups sur une piste de glace interminable qu’il déroule interminablement à l’intérieur de son attente, la musique semble attendre, elle se fait douce, elle caresse, elle ne précipite pas le temps, car l’on attend l’accomplissement de la terrible prophétie de la fin du monde, Fenrir n’est plus que la longue patience des bêtes qui attendent la délivrance non pas de l’emprise des hommes, mais de ceux que Fenrir, seuls quelque uns de ces grognement le laissent entendre, l’instant où ses chaînes tomberont, vers lesquels il se précipitera, non pas sur les hommes mais sur les Dieux pour les tuer, et hâter la venue d’un autre monde, la voix d’Asrunn qui chantonne comme une berceuse d’éveil, un relent de vengeance, l’on est au cœur de l’attente, la bête ne meurt jamais, comme la Mort. Très beau morceau qui rappelle la phrase d’Henri Bosco : ‘’ Que fait la neige lorsqu’elle est tombée. Elle attend.’’ Ragnar’s last Raid : vidéo de mer mouvante, l’on ne sait si Ragnar de Lodbrok fut le chef aux bras velus à qui la ville de Paris dut verser rançon pour ne pas être prise, on lui prête tellement d’exploits, que peut-être est-il plus qu’un héros valeureux, un personnage poétique qui serait la transcription de l’âme indomptable et pratiquement inhumaine (comprenez proche des Dieux) des peuples de la mer farouche. Eihwar nous étonne et entonne un poème, il ne conte ni le bruit ni la fureur, exprime seulement la nostalgie de cette existence dont il ne reste qu’un souvenir lointain, une espèce d’invocation, une lamentation à la brièveté de la vie si orgueilleuse fut-elle, la voix d’Asrunn splendide, telle l’écume légère qui flotte au-dessus des vagues et que la moindre brise disperse… Ragnarök : la fin du monde, les Dieux et les âmes des guerriers morts au combat vont s’affronter aux forces du mal représentées par les Géants. Nous ne sommes pas dans Le Seigneur des Anneaux, le dernier combat est perdu d’avance… Perdu et gagné, c’est ce que raconte la musique d’Eihmar, quelques cliquetis d’épées, une cadence qui s’accélère un moment, une sonorité de cornemuse vive comme une flûte, mais la musique dronique revient sur elle-même, une ronde tantôt funèbre, tantôt presque heureuse, c’est que l’essentiel a été sauvé, Odin a tué Fenrir, Fenrir a tué Odin, mais le monde est préservé, un cycle qui s’achève annonce le retour d’un nouveau cycle qui commence. Eternel Retour. Trompes mortuaires. Skajldmö : en français nous utilisons le mot Walkyrie pour désigner ces guerrières armées de boucliers et d’une épée qui combattaient à l’égal des hommes, un morceau pour Asrunn, c’est pourtant la voix sourde et marmonnante de Mark que l’on entend surtout, son grondement, ses grognements, en contrechant Asrunn manie l’épée de son chant et de son souffle, elle est au cœur de la mêlée, contre ou avec les hommes et les Dieux, c’est elle qui ranime la flamme lorsque l’intensité du combat baisse d’un cran, elle ouvre le bal de la mort. The feast of Thor : qu’est-ce que cette fête de Thor, ce ne peut être que la joie du combat, de la lutte, un loup hurle dans la nuit, est-ce Fenrir qui glapit sur ce qui ressemble à un tapis de vieille à roue, assez pour tirer Thor de son sommeil, Mark joue à merveille ce rôle de l’éveillé qui titube encore engoncé dans son somme, la voix d’Asrunn résonne comme un appel, une incitation incessante à la guerre, Le marteau de Thor tapote gentiment, vindicative la voix d’Arsunn exiget qu’il écrase des crânes, c’est l’ombre de la mort qu’elle a réveillée, qui marche maintenant aux côtés du Dieu, le monde chuchote et retient son souffle, maintenant la peur le précède, mais il avance, grognements, ébrouements, ce coup-ci c’est parti, Asrunn appelle de plus belle, elle incite, elle instille l’idée du carnage, personne n’arrêtera le malheur qui fond, l’on entent le tonnerre tonner… The forge : il s’agit du premier morceau réalisé par Eihwar, le titre renvoie immédiatement à la légende de Siegfried de Wagner, elle-même formée à partir de la saga de Sigurd, un descendant d’Odin, l’on entend les bruits de la forge, le marteau qui cliquette sur l’enclume, afin de renouer l’épée qu’Odin a brisée, mais plus que cela par trop anecdotique c’est à la démarche du destin que nous assistons, elle n’est pas rapide, elle prend son temps, la voix d’Asrunn s’élève, comme des tentures de sang séché que l’on dresserait à chaque point focal et oblique d’une existence qui vous entraîne inéluctablement vers votre fin, n’oubliez pas qu’il n'y a que deux façons de mourir, par la ruse d’un Dieu, et plus ignominieuse par la traître main d’un proche. The new vikings : cornes de brume, tambourinades nettement plus directes, les anciens Dieux, les antiques héros, de la vieille histoire, même si les nouveaux vikings ont le même chat à fouetter à savoir la mort de notre monde, tout ce qui a précédé n’est qu’un rappel, les mêmes causes produisent les mêmes effets, la musique décroit pour laisser Asrunn approcher ses lèvres de votre oreille et doucement vous révéler le terrible secret, tout dépend de vous, réveillez-vous maintenant, Mark grogne plus fort, est-ce vraiment utile. Silence. A chacun de jouer. Valhalla : encore le hurlement de Fenrir, le Valhala, cette forteresse du domaine des Dieux dans laquelle les Walkyries ont ramené les corps et les âmes des guerriers les plus valeureux morts sur les champs de bataille, ils attendent là, buvant, chantant, s’entraînant au maniement des âmes le Ragnarök, vous n’entrez en ce glorieux lieu mirifique que par la porte de Mort, vous n’en sortez que pour mourir. Le morceau alterne brûlures de joie, élans vitaux, et passages plus sombres, chaos se diluant dans le néant.