KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 671

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

26 / 12 / 2024

JESUS AND MARY CHAIN / HARLEM GOSPEL TRAVELERS

TINDERSTICKS / DAMNED / BOBBY PATTERSON

SPUNYBOYS / THE RED CLAY STRAYS

THUMOS / EMMANUEL LASCOUX

Sur ce site : livraisons 318 – 671

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

AVIS A LA POPULATION KR’TNTIQUE

LA DIRECTION SOUCIEUSE DE L’ETAT DEPLORABLE

DANS LEQUEL NOS LECTEURS SERONT PLONGES

AU SORTIR D’UNE EPROUVANTE SEMAINE

DE LIBATIONS EFFRENEES

AVERTIT SES FIDELES ADMIRATEURS

QUE LA LIVRAISON 673

PARAÎTRA LE 08 / 01 /2025

KEEP ROCKIN’ !

Wizards & True Stars

- The wind cries Mary Chain

(Part Four)

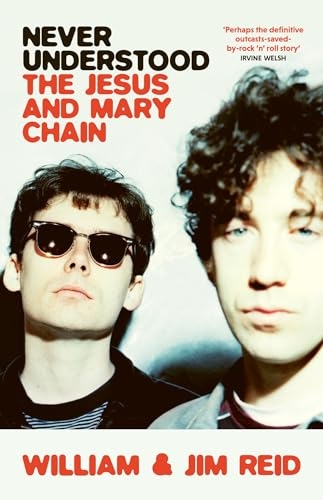

La parution d’une autobio des frères Reid bat tous les records d’inespérette. L’événement revêt un aspect particulièrement significatif, car il s’agit d’un retour aux sources. Tu bois les paroles des frères Reid à la source, comme ce fut le cas avec Iggy dans Total Chaos. Plus de filtres, plus d’intermédiaires, plus d’articles douteux dans la presse, tu t’assois dans ton fauteuil, tu installes ce beau pavé entre tes mains moites et les frères Reid te parlent. Oui, ils te parlent à toi, pauvre pêcheur, et tu vis ça comme une sorte de privilège. L’essence d’une autobio, quand elle est réussie, est la proximité. Ce bon book t’apporte cette certitude. Ce sont leurs vrais mots, leur vraie voix, leur vrai humour. Et comme le premier à te parler de The Jesus & Mary Chain fut Jean-Yves (qui dans ces mid-eighties venait de se faire teindre les cheveux en rouge-orangé), alors ces retrouvailles avec le groupe relèvent du sacré.

Never Understood - The Jesus & Mary Chain fait 300 pages. Bonne couve, bon choix de papier, bon équilibre typo, un cahier central d’images, mais pas trop, et l’arme secrète du book est sa conception : il s’agit d’une oral history, Jim et William Reid racontent leur histoire, chacun à leur tour, et ça donne vie au book. D’où ce sentiment de proximité. Les frères McDonald ont utilisé le même procédé pour raconter leur histoire (Now You’re One Of Us - The Incredible Story of Redd Kross). Jim et William n’ont pas le même style. Jim qui est le cadet va plus sur le narratif pur et dur. William préfère la singularité et n’hésite pas à digresser pour éclairer à sa façon. Personnage fascinant. Mais ça on le savait déjà, grâce à ses compos.

C’est Jim qui rappelle qu’avant toute chose, ils sont frères - We were misfits clinging together, It was us against the world, and it felt like we’d be that way for life - Dès le début, ils se considèrent comme des outsiders, et c’est ce qui va faire leur grandeur, comme elle a fait celles des Stooges et du Velvet. Comme tous les frères, ils passent leur temps à se chamailler, mais jamais quand il s’agissait d’art ou de musique, car ils se passionnaient pour les mêmes choses. William redit tout cela à sa façon, qui est prodigieusement espiègle : «Me and Jim were the elite, at least in our own minds. In the eighties, we used to feel like our joint opinion was the best opinion in the world, and sometimes we were right.» William revient aussi sur l’histoire des crédits des chansons, il rappelle que Jim a composé «Upside Down» et «Never Understand», mais quand dans le backstage, les gens félicitaient Jim pour «Reverence», William attendait que Jim corrige le tir, «but it seemed like he never did», et il met ça sur le compte de la coke - It’s not a drug that makes people inclined to share the credit - Tout n’est pas rose chez les frères Reid, comme d’ailleurs dans la plupart des fratries.

Côté roots, les frères Reid nagent dans l’opulence. Petit, William s’éprend pour les Beach Boys - an engine of sunshine - et il ajoute ça : «My mind opened up like a flower when I listened to them, but most of all it was the Beatles I grew up with.» Et dans la même page, il révèle qu’il a 64 balais at the time of writing, et il affirme qu’il va continuer, I’m always gonna make music, mais il se demande qui sera son public, just old men and women ? Eh oui, William, c’est ce qui te pend au nez. À l’Élysée Montmartre, la dernière fois, la moyenne d’âge semblait singulièrement élevée.

Anyway, les frères Reid sont tellement pauvres quand ils sont petits qu’ils n’ont même pas de tourne-disques. Alors ils vont chez des voisins écouter les Beatles et Bob Dylan. Puis en 1971, Ma & Da achètent enfin un tourne-disques, et pour Noël, William reçoit son premier cadeau, un single de Cher, «Gypsies Tramps & Thieves», suivi de «Without You» d’Harry Nilsson - Who I still think is a fucking genius - Pour Jim, en 1972-73, «Slade was the best band in the world», mais il dit que William en pinçait plus pour Bowie. William se souvient d’un copain d’école, Robert McArthur que tout le monde haïssait à cause de ses cheveux gras et de son big nose, mais Gawd, McArthur avait the Velvet Underground banana record, «and the first time I saw the cover of the Stooges was through him.» Alors William lui demande «What’s this?», et McArthur lui répond «This is Andy Warhol’s The Velvet Underground» et «This is Iggy and the Stooges.» William avoue qu’il ne comprendra que cinq ou dix ans plus tard, «when I was dancing round my bedroom to these records.» Jim, toujours plus linéaire dans son narratif, récapitule, d’abord les Beatles, puis le glam, puis le punk-rock et enfin le Velvet. Pour Jim, le Velvet banana «is the best record I’ve ever heard in my life and nothing else matters.» Puis il flashe sur Raw Power en 1977. Jim écoute Raw Power dans la piaule, «with dad shouting up the stairs ‘Turn that fucking racket down’.» Les deux frères passent leur temps à parler de musique, surtout de punk-rock. Ils en pincent particulièrement pour Suicide. Plus tard, ils vont en pincer pour les Orange Juice de Glasgow - They made amazing music - William cite aussi les Fire Engines d’Edimbourg - They still made a couple of my favourite records - Il cite «Candyskin» en particulier. Il dit même qu’il va l’emmener sur l’île déserte. Et William étend son cercle : «As well as the Pistols, The Clash and Subway Sect, there were The Velvet Undergound, The Thirteen Floor Elevators, Love and The Seeds.»

Pas étonnant que les petits Jesus soient devenus ce qu’ils sont devenus, un cult band. Des princes du real deal. L’infaillibilité des choses plonge ses racines dans les disques cultes, c’est une évidence qui s’impose une fois de plus. On va retrouver le même processus dans l’autobio de Steve Wynn, comme on l’a retrouvé dans celle des frères McDonald.

William rappelle à plusieurs reprises qu’ils étaient très pauvres et que pour écouter les cuts qu’il aimait, il les enregistrait à la radio sur des cassettes - I used to buy boxes of ten awful cassettes for 99p to tape songs off the top 40 at my friend’s house - Il rappelle aussi que ce n’était pas évident de se cultiver à East Kilbride, en banlieue de Glasgow, parce que le seul film qu’on pouvait voir au cinéma d’East Kilbride, c’était Star Wars, «but I didn’t want to see Star Wars.» Un peu plus loin, Jim dit qu’on passait aussi Rambo au cinoche d’East Kilbride, «and it felt like everybody liked it except us.» Ouf, enfin quelqu’un qui trouve tout ça nul ! À la bibliothèque municipale, William découvre Can et Savador Dali. Il flashe aussi sur Lenny Bruce, qu’il trouve aussi rock’n’roll que Marlon Brando, James Dean, Andy Warhol et William Burroughs - I don’t know about you, but I include them all in the rock’n’roll family - Puis il cite Bryon Gysin, précisant au passage qu’il ne sait pas comment se prononce son nom, ne l’ayant jamais entendu prononcé par quiconque. Seulement lu. Puis William poursuit sa réflexion, et à travers tous les exemples qu’il cite, il commence à se dire qu’il n’est pas obligé de bosser à l’usine ou dans un fucking bureau, et il pense même qu’on peut survivre sa vie entière en restant créatif, quel que soit le domaine d’expression - You don’t have to lie in a pit of dispair, which at that point looked to be our only option - Et bien sûr, c’est le punk-rock qui leur montre la voie. Arrivent les Pistols et John Peel - Il passait une vingtaine de cuts que tu ne voudrais jamais ré-entendre et soudain il en passait un that would completely hook you - William ne rate pas une si belle occasion de rappeler le rôle qu’a joué Peely dans l’éducation des kids britanniques.

Jim rend un bel hommage à Johnny Rotten - Then he was everything we wanted to be - même si après, il s’est un peu perdu - He’s become a caricature of himself, like Morrisey - Jim ajoute plus loin qu’il n’était pas vraiment fan des Jam - I’m still not, to be honest - Il préfère nettement les Rezillos - That was a much better night out - Il se dit surtout fier d’avoir invité Fay Fife 45 ans plus tard sur l’enregistrement de Glasgow Eyes. Jim adore aussi Subway Sect et What’s The Matter Boy. Et l’un des meilleurs concerts qu’il dit avoir vu fut Buzzcocks at the Glasgow Apollo, à l’automne 1979, avec Joy Division en première partie. En fait, William explique que lui et Jim ont flashé sur Joy Division parce qu’ils étaient «so fucking uncomplicated and yet the whole thing was incredibly powerful.» Même chose avec Public Image - a great drum sound and incredibly simple bass and guitar sounds that made up this huge complex thing - Il trouve Jah Wobble et Keith Levene «talented to the level of genius». Jim dit qu’il est aussi allé voir les Cure à la même époque et qu’il s’est endormi pendant le concert.

Côté dope, ils démarrent de bonne heure avec les magic mushrooms, surtout Douglas Hart et Jim. Jim rappelle qu’on en trouvait partout à East Kilbride et espère que c’est encore le cas. Jim aime bien se rappeler ses trips avec Douglas. Un jour, ils sont assis et ne se sentent pas bien. Ils commencent à croire qu’ils se sont empoisonnés et soudain, Jim dit à Douglas : «Wow Douglas, you’re glowing.» Jim avoue aussi qu’il a besoin d’être stoned pour approcher les filles, alors il va s’en donner à cœur joie - alcohol and cocaine were lying in wait for me - et de se trouver dans un groupe n’allait rien arranger. Plus loin, Jim évoque l’ecstasy, a lot of good times, mais au bout du compte, «it changed our brain chemistry in a negative way.» William compare les effets des drogues par rapport à la musique : avec le LSD c’est bien pendant quelques minutes, après ça se barre en sucette, avec les magic mushrooms, on tient une heure avant que ça ne se barre aussi en sucette, mais l’ecstasy «is probably the best drug in terms of being complementary to music, in that it just pounds the songs into your fucking brain.» Et William conclut en rappelant que, comme beaucoup de gens à l’époque, ils subissaient des dépressions qui pouvaient durer des semaines entières. Aussi recommande-t-il de ne pas approcher ces machins-là.

Saluons le style des deux frères. Jim dit à un moment que Laurence Verfaillie «would become the girlfriend who helped me make the transition from scruffy herbert to international gallery-going sophisticate.» Pas question de se prendre au sérieux. Encore faut-il savoir le dire.

Quand William annonce à ses parents qu’il va quitter son job de misère pour faire du rock, ses parents poussent des hurlements, surtout que William, toujours un peu provocateur, leur dit : «This man in the bondage trousers has shown me the way.» Comment voulez-vous que des parents ultra pauvres de la banlieue de Glasgow y comprennent quelque chose ?

Les frères Reid tiennent bon. Ils vont former un groupe. Jim dit qu’ils sont fans de garage rock and sixties pop, mais il se demande pourquoi avant eux personne n’avait pensé à ça : «to put the most offensive, loud, screaming guitars over the top of the bittersweet melodies of The Shangri-Las.» C’est la grande idée des frères Reid. Jim qualifie l’idée de vision. Et il a raison.

La pauvreté. Parlons-en. Quand leur père est viré de son job à l’usine, il reçoit une indemnité. Alors il leur file three hundred quid each, 300 balles à chacun. C’est pas non plus une fortune. Il pense que ses fils vont s’acheter une mobylette et se payer quelques leçons pour passer leur permis. Pas du tout ! Ils se payent un Portastudio, c’est-à-dire un Tascam quatre pistes rudimentaire. Leur père n’en revient pas. Il est même choqué. Un tape recorder ? Mais c’est avec le Portastudio qu’ils vont démarrer. Ils enregistrent des four-track demos et ce seront les cuts de Psychocandy. William s’achète une Gretsch Tennessean et une «Shin-ei fuzz pedal for a tenner». Et Jim te balance ça qui vaut pour parole d’évangile : «The Gretsch Tennessean, the Shin-ei pedal and the Portastudio from my dad’s redudancy payment, that was our roadmap out of hell.» Évidemment, dad ne va jamais retrouver de boulot. Ce qui va le détruire socialement.

Puis les frères Reid voient Kid Creole en couverture du NME - We thought ‘fuck this!’ We are not going to have this, we are going to start a band to get rid of this kind of shite! - Mais ils doivent d’abord se mettre d’accord entre eux. Jim ne voulait pas être le chanteur au départ - We basically had a big fight about who was gonna sing and he (Jim) lost - Ils ont joué à pile ou face - William won. I was the singer - Mais pour Jim, c’est pas évident. Il se dit l’être le plus timide du monde. Il va souvent tourner le dos au public, comme à l’Élysée Montmartre dans les années 80.

C’est William qui propose le nom du groupe : «Oh what about The Jesus and Mary Chain?», et Jim lui répond : «That’s fucking brillant.» C’est en effet un nom original. Personne ne dira le contraire.

Bon, le plus gros reste à faire. Ils ont un nom, des cuts, un son. Il faut maintenant trouver tout le reste : un batteur, un bassman, un label, un manager et des concerts. Pas si simple quand on sort d’un HLM de la banlieue de Glasgow. Ils jouent une première fois à Glasgow, branchent leurs guitares - It was just screeching feedback that filled the room - Ils ont quelques reprises, «Ambition» de Subway Sect, «Love Battery» de Buzzcocks, et «Vegetable Man» de Syd Barrett, mais Jim dit que dans le chaos de feedback, il était impossible de les reconnaître. Ils montent sur scène bourrés et n’en finissent plus de se chamailler. Ça fait partie du show. Jim : «Le fait qu’on savait ce qu’on faisait et qu’en même temps, on n’en savait rien, nous a donné the perfectly unsure foundation on which to construct our rickety edifice.» Les fondations du château de cartes ! Fantastique concept. Jim explique qu’à partir de ce premier show au Roebuck jusqu’à celui de Los Angeles 14 ans plus tard, lorsque le groupe s’est désintégré sur scène, il a toujours été défoncé (off my tits) - Or if not fully off my tits, certainly very much under the influence of something - William dit qu’il n’aime pas se mettre en avant et qu’il préfère rester dans l’ombre - Being the frontman wasn’t for me. Jim was born for that role, even though he would never admit it - Pour compléter le staff, t’as Douglas Hart with his two-string bass et Bobby Gillespie standing just behind us with two drums. Voilà les early Mary Chain, nous dit Jim, «stripped down to the bone, it looked great and it sounded great.»

C’est Alan McGee qui les prend sous son aile. Il leur décroche un contrat avec Warners, mais ils auraient préféré rester sur Rough Trade, «just as it was for the Smiths, but there’s no going back, so fuck it», tranche Jim. Ce sera le bras de fer permanent avec Warners qui trouve que le son des Mary Chain n’est pas très commercial. Un mec du marketing de Warners leur dit : «If there wasn’t feedback, there would be really commercial songs.» Jim et William vont devoir se battre contre l’incompétence des gens de Warners pour s’imposer. Problème aussi avec McGee qui se prend pour McLaren et qui essaye de transformer les Mary Chain en nouveaux Pistols. Jim : «We wanted to be rock’n’roll stars like Marc Bolan and make the best music anyone had ever heard, whereas Alan wanted to be Malcolm McLaren Mk 2.» Jim avoue qu’il s’est un peu pris au jeu en faisant des déclarations fracassantes dans la presse anglaise : «Yeah we’re fantastic and eveybody knows it.» Et William corrige vite le tir en avouant qu’ils n’étaient pas faits pour la célébrité - I think we were meant for some weird outlier version of celebrity where we were too shy for people to actually look at us - Les analyses de William sont toujours d’une extrême finesse. Le mec qui a fait les choix typo du book a d’ailleurs choisi un Garamond pour composer les propos de William, et un Helvetica pour composer ceux de Jim. De la finesse dans la finesse. On avait rarement vu ça dans l’univers éditorial, sauf bien sûr au temps de Mallarmé (la haute voltige du Coup de Dés) et de Dada (l’exercice ultime de la liberté de composer).

( Le Coup de Dés /brouillon)

Les Mary Chain se retrouvent en studio à Londres avec l’ex-Vibrator Pat Collier. Quand ils écoutent la cassette de l’enregistrement de Pyschocandy sur un lecteur normal, les frères Reid trouvent que ça sonne comme Dire Straits. Alors William retourne en studio rajouter des couches de feedback, «and it sounded much better». Quand les frères Reid font écouter Psychocandy aux gens de Warners, ceux-ci tirent la gueule, du genre «Is it a joke ?».

L’obsession de Warners est de les associer avec ce qu’on appelle the world-class producers, les producteurs à la mode. Warners les colle dans les pattes de Stephen Street qui a produit les Smiths. Alors Jim et William poussent des cris : «This guy is trying to turn us into a fucking pub rock band.» Jim dit que ça sonne bien quand ils enregistrent, il va faire un tour au gogues et quand il revient, «all the guitars had been turned down.» Donc fuck it ! Puis Warners essaye de leur faire rencontrer Daniel Lanois et Jim se fend la gueule : «Warners even tried to put us in a room with Daniel Lanois, but that union was never written in the stars.»

Puis Jim raconte le légendaire gig du Liverpool Poly, lorsqu’ils arrivent complètement défoncés sur scène - On avait tellement bu qu’on avait dû prendre des tonnes de speed pour dessoûler, but the industrial quantity wasn’t our smartest move so we went onstage totally off our tits and played ‘Jesus Fuck’ for about half an hour. It wasn’t music in any recognisable sense, just pure agression, but we were happy with the way it turned out - Jim résume en trois lignes le génie sonique des Mary Chain. Ils traversent aussi la pire des époques, l’époque Thatcher/Reagan/Madonna, où tous les groupes veulent devenir aussi célèbres que U2, mais Jim dit que les Mary Chain étaient déterminés to keep things scaled down and do our thing, et rester aussi éloignés que possible du bordel de «l’arena-friendly template». Ce qui leur vaut des inimitiés. Jim voit approcher un mec qui lui demande s’il fait partie des Mary Chain, Jim croit qu’il vient lui demander un autographe, mais le mec lui colle un pain dans la gueule. Pur jus de haine - The whole situation was started to feel dangerously out of control - C’est l’histoire des Pistols qui se répète. Tout le monde se souvient que Johnny Rotten a été attaqué à coups de machette dans la rue. L’Angleterre est un pays extrêmement dangereux pour les outsiders révolutionnaires, il ne faut jamais l’oublier. Les Mary Chain sont obligés de se faire oublier pendant quelques mois, le temps de calmer le jeu et de se débarrasser du «hooligan element» qui s’était rattaché à leurs concerts. Il leur fallait aussi se débarrasser d’Alan McGee qui capitalisait sur tout ce bordel dans la presse. Jim dit que McGee ne l’a pas trop mal pris. Leur troisième décision est de confier les rênes du groupe à Mick Houghton, et tout va changer, surtout l’ambiance des concerts. Les Mary Chain arrivent à l’heure, jouent leur full show et le public adore leur musique.

Pour évoquer l’enregistrement de «Some Candy Talking», William indique que Jim est un excellent bassman - It’s actually him on most of the records - Pour Darklands, William voulait Ian Broudie, mais ce fut Bill Price, qui avait produit Never Mind The Bollocks, un Bill Price génial qui leur dit que ce ne sera pas l’album de Bill Price, mais celui des Mary Chain. Il les met à l’aise et c’est d’autant plus crucial que William fait un peu de parano et se méfie de Warners comme de la peste.

Après avoir su résister aux fameux world-class producers que voulait leur imposer Warners, voilà qu’arrive sur le marché, à la fin des années 80, les rois de la noise américaine, Sonic Youth, Pixies et Dinosaur Jr, «all things that weren’t sonically a million miles away from what we’d been doing», s’amuse Jim. Puis c’est Nirvana. Et du coup les Mary Chain sont «à la mode». À la même époque, l’Angleterre voit l’avènement des Smiths et de My Bloody Valentine - I’d nerver really liked the Smiths, but I loved the Valentines, précise Jim le bec fin. Il ajoute que les Valentines ont la même fuzz pedal ! Pour enregistrer Honey’s Dead, les frères Reid investissent leur avance dans un studio, The Drugstore, «which was in Amelia Street in Elephant and Castle.» Jim rend aussi hommage aux Pixies qui ont repris «Head On» - a nice tip of the hat - Il rappelle dans la foulée qu’il s’est toujours méfié des journalistes anglais et qu’il n’a jamais copiné avec eux - The sad fact about music journalists is a lot of them are dicks - D’où le fameux «I Hate Rock’n’Roll» en 1995.

Jusqu’au bout, les Mary Chain auront constamment l’impression de nager à contre-courant et à la fin, dit Jim, la marée nous a emportés. Warners va bien sûr les lâcher. Le label n’est pas chaud pour sortir Munki, et leur dit que si quelqu’un d’autre veut le faire, alors ça sera très bien comme ça. Jim : «We were fully out in the cold. No record deal, no management. Happy fucking Christmas.»

(House of Blues)

Et puis bien sûr t’as les shoote légendaires. C’est un classique des fratries : on les retrouve chez Ray et Dave Davies, chez Liam et Noel Gallagher. William se rappelle d’un épisode bien gratiné, avec la poule de Jim, la fameuse Laurence. Ça se passe dans le backstage à Tokyo et Laurence est en train de bouloter, nous dit William, all the macadamia nuts, c’est-à-dire toutes les noix de macadamia. Alors William ramasse le reste et vide le bol. Il dit ne pas se moquer de son accent, mais il la cite quand même : «You took all ze last of zose nuts!» et s’ensuit une grosse shoote entre elle et lui. En représailles, Jim ne lui a plus adressé la parole pendant trois mois. Cet épisode tragi-comique annonçait la fin du groupe. De toute façon, les relations sont compliquées, parce que, nous dit William, on était tout le temps bourrés et il prenait de la coke - And I was stoned, there was no way of us really reaching out to each other. Everything was broken - On sent chez lui une profonde amertume. Parce qu’ils sont issus d’un milieu très pauvre et qu’ils ont détruit tout ce qu’ils avaient réussi à construire. Alors Jim entre dans les détails. William et lui se sont engueulés dans le van, après un show à San Diego. Jim : «William voulait conduire le van alors qu’il était dans un état de cosmic inebriation, et j’ai menacé de le frapper.» Mais c’est Ben Lurie qui le devance. Et ça se termine en bagarre générale dans le van, Ben Lurie saute sur William, alors William saute sur lui, et Jim est en dessous des deux fighters, il prend des coups, un vrai carnage, mais en même temps, c’est assez comique - The shit had totally hit the fan - Les shootes des frères Reid sont assez burlesques. Le lendemain soir, Jim est tellement défoncé sur scène, at the House Of Blues à Los Angeles, qu’il ne sait plus où il est. Soudain, il aperçoit l’ennemi, c’est-à-dire son frangin, «There’s the bastard», pense-t-il, et il se met à l’interpeller : «You cunt! You fucking cunt!». Puis il se retourne et voit tous ces gens qui le regardent. Il réalise soudain qu’il est sur scène et que ces gens sont le public. C’est le dernier concert des Mary Chain. Le lendemain, William quitte le groupe.

William trouve une explication à ce chaos final : «Did I mention that when Jim discovered cocaine he became a fucking asshole?» Les deux frères avaient toujours réussi à se réconcilier, mais avec la coke, c’était devenu impossible. Et pendant un an, Jim n’a pas cessé d’agresser son frère. L’arrivée de Ben Lurie dans les Mary Chain n’a fait qu’aggraver les choses : Lurie était du côté de Jim, et William devait en affronter deux à la fois. En studio, Jim et Laurie prenaient William pour leur larbin. Un coup de guitare par ci par là.

Pour Jim, la fin des Mary Chain est un énorme soulagement. Il ne roule pas sur l’or et il vit de loyers qu’il perçoit, il a de quoi se payer ses bières et ses pizzas, c’est le principal. Il monte Freeheat avec Ben Lurie, Nick Sanderson et Romi Mori qui avait bassmatiqué pour le Gun Club. Ils n’ont enregistré qu’un EP et un mini-album, mais ces deux-là valent largement le détour, à commencer par Don’t Worry Be Happy sur lequel se niche l’excellent «Nobody’s Gonna Trip My Wire» riffé à la vie à la mort et délibérément spasmatique ! Pure stoogerie, jouée dans les clameurs et les solos d’alerte rouge. Jim retrouve le chemin des voies impénétrables, les riffs gouttent de gras.

Le mini-album Retox est une perle noire, un véritable chef-d’œuvre inconnu. Dès «The Two Of Us», on retrouve le power-drive des Mary Chain, avec de la folie dans le son. S’ensuit un «Facing Up The Facts» effarant d’adversité, joué à l’heavy punk-rock d’Écosse. Ces gens-là sont dans une autre dimension. Jim joue la carte de l’heavyness maximaliste. Les solos de Ben Lurie sont aussi allumés que ceux de William, on rôtit dans le même enfer, c’est absolument dévasté de l’intérieur, on voit vraiment brûler la carcasse de la sidérasse Ils font aussi subir à «Shining On Little Star» les pires sévices de la marychiennerie. C’est claqué dans la douceur d’une chaude journée de violence urbaine, fabuleusement infectueux et ravagé jusqu’à la racine du thème. Jim chante cette horreur gluante avec une délectation morose et sauve l’honneur des Mary Chain. Le jus coule comme du venin le long de son cou.

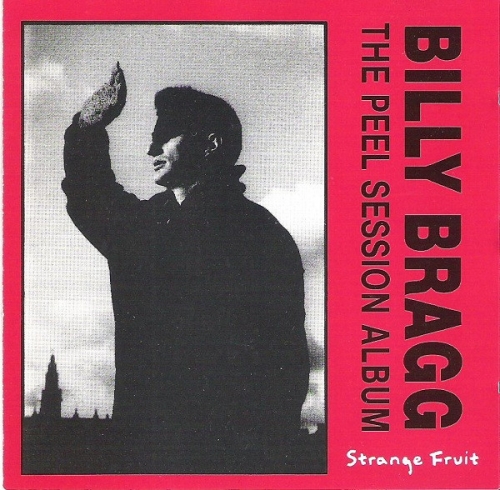

Les frères Reid ne rentrent pas trop dans le détail de leurs vies privées respectives. William avoue cependant avoir essayé d’avoir des relations sentimentales stables. Quand il se lasse des tournées, il devient casanier. Sa poule Rona et lui ont deux chats qui s’appellent Jim et William. Et puis, William sort une fabuleuse anecdote. Il raconte que son père - my da - a pris l’habitude d’écouter le John Peel Show, bien sûr dans l’espoir d’y entendre ses deux fils. Mais il craque sur Billy Bragg et un soir qu’il passe à la téloche, da dit : «Oh, this is a good one.» Alors les deux frères échangent un regard ahuri. Alors da leur dit : «He’s on John Peel a lot.» Ah bon, t’écoutes John Peel ? «Yeah I listen a couple of times a week to see if he plays youse (sic).»

Jim en profite pour saluer deux ou trois ennemis, comme Paul Weller qui leur fait un beau doigt d’honneur on les croisant dans le studio de Top Of The Pops, ou encore David Gilmour qui est choqué de voir que William a peint sa Gretsch Tennessean en noir pour une émission de télé. William : «When David Gilmour walked by he was absolutely disgusted.» William voulait que sa gratte matche avec le noir des fringues qu’il portait. C’est pourtant pas difficile à comprendre. Apparemment ce n’est pas à la portée de tout le monde.

William part s’installer en Californie. Il en a marre de se faire agresser dans le métro par des mecs qui s’en prennent à sa coupe de cheveux : «Oh you’ve got funny hair, why don’t you get your hair cut, mate?». Pour éviter que ça ne tourne mal, William se barre. Il se marie avec Dawn, une Américaine. Il installe sa famille à Redondo Beach, mais ça se passe mal, car les gens du coin n’acceptent pas Dawn qui est tatouée et qui a un anneau dans le pif.

Pour s’occuper intelligemment, William enregistre deux albums solo sous le nom de Lazycame : Saturday The Fourteenth et Finbegin. On n’y sent pas vraiment de volonté compositale. On les écoute si et seulement si on considère William comme un génie. Mais tout y est irrémédiablement privé d’avenir. William fait le con et saborde le navire. Il fait son super sucker. On entend à un moment un «Kissaround» gratté au coin du feu chez les hippies. William avait tout simplement décidé de nous courir sur l’haricot. Avec «Tired Of Fucking», il fait claquer ses vieux accords de Stonesy dans un lointain d’absurdité congénitale. Ah quelle belle arnaque ! William devient un génie de la crotte de nez. Il se croit même autorisé à faire du Schönberg.

Quant à Finbegin, c’est encore pire. Il gratte à coups d’acou et coupe à travers champs. Il tente un petit retour à l’electrak de la détraque avec «Rokit», et fait du bruitisme à la petite semaine dans «Fornicate». Il cherche les petites ambiances délétères et orientalise sa fucking daube.

Quand Chevrolet utilise «Happy When It Rains» pour une pub, les frères Reid récupèrent un gros billet. Jim dit qu’il a remboursé son emprunt «and William bought a fancy car. I can’t remember what kind that was either - I’ve never owned a fancy car in my life.» William corrige le tir : «I didn’t buy a car, I bought a house - 6938 Camrose Drive in Hollywood, baby.» William va se taper «two Californian divorces», qui dit-il coûtent cher car il faut refiler à la divorcée la moitié de tout ce qu’on possède, même si le mariage n’a duré que quelques mois. Mais bon, comme il dit, «I had a good time and I’ve got my memories.» Merci William Reid de ces beautiful memories.

Puis c’est la reformation, avec Phil King et Loz from Ride on drums, qu’on verra sur scène à Paris à deux reprises, puis une troisième fois sans Phil King. Ainsi va la vie.

Signé : Cazengler, fort Mary

William & Jim Reid. Never Understood - The Jesus & Mary Chain. White Rabbit 2024

Freeheat. Don’t Worry Be Happy. Hall Of Records 2000

Freeheat. Retox. Outafocus Recordings 2001

Lazycame. Saturday The Fourteenth. Hot Tam 2000

Lazycame. Finbegin. Hall Of Records 2001

L’avenir du rock

- Travelers check

(Part Two)

Pourtant habitué aux hallucinations, l’avenir du rock n’en revenait pas : il vit descendre de la grande dune une gonzesse sur une moto. Elle portait du cuir noir et un gilet ouvert jusqu’au nombril. Ses grands cheveux rouges flottaient au vent. Elle portait des lunettes d’aviateur et du rouge à lèvres. Depuis des années qu’il errait dans le désert, l’avenir du rock n’aurait jamais imaginé voir arriver un truc pareil. Lawrence d’Arabie, oui, mais une amazone aux cheveux rouges sur une grosse moto, certainement pas ! Elle approcha rapidement et s’arrêta à quelques mètres de l’avenir du rock. Brrrrm bahbahbah... Brrrrm bahbahbah...

— Elle a un joli bruit votre grosse moto...

— C’est une Harley, mon chou.

Brrrrm bahbahbah... Brrrrm bahbahbah...

Elle parlait d’une voix d’homme, comme Amanda Lear. Bien que dans un piteux état, l’avenir du rock en fut troublé, mais comme il était complètement cramé, il ne pouvait pas rougir. Puis elle ajouta d’une voix encore plus douteuse :

— 100 la pipe, 200 l’amour !

— Ça m’aurait intéressé, mais il faut que je trouve une tirette. J’ai pas assez de liquide.

Elle était très maquillée. L’avenir du rock qui n’y voyait plus très clair s’approcha pour l’examiner de près. Elle avait du poil sur la poitrine.

— Zêtes pas une gonzesse ?

— Si tu veux savoir, faut payer, mon chou.

— Je suis l’avenir du rock, vous pourriez me faire crédit !

— Harley Grosse Pelle Travelo ne fait pas de crédit, minable !

— Ça tombe bien ! Je préfère Harlem Gospel Travelers ! Et de loin, pouffiasse !

On se souvient encore du set des Harlem Gospel Travelers comme si c’était hier. Les voici de nouveau à l’honneur avec un fabuleux troisième album, Rhapsody.

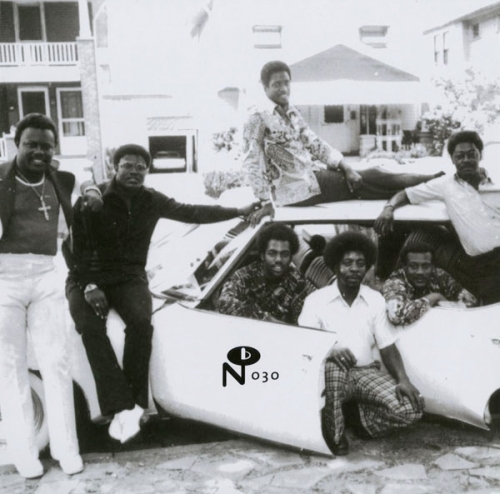

Et c’est d’autant plus un événement qu’ils tapent dans l’une des mirifiques compiles Numero Group, Good God! - A Gospel Funk Hymnal. Ifedayo Thomas Gatling s’est réduit de lui-même à Ifedayo, il mène la danse du son le plus moderne de Brooklyn, avec Eli Paperboy à la gratte et Jesse Barnes au bassmatic. Et t’as les chœurs d’anges du paradis, c’est-à-dire George Marage et Dennis Keith Bailey III. Choc esthétique dès «We Don’t Love Enough», une cover des Triumphs qu’on retrouve sur la compile Good God!. On reste dans le génie éblouissant avec «Ever Since», un autre fabuleux shakedown de power Soul. Black Power ! Avec du Gospel batch in the mood. Ifedayo est un allumeur de première catégorie, un artiste fondamental, il dispose d’une voix colorée et d’un son. C’est tout de même incroyable que Paperboy soit mêlé à ça ! Ils reprennent le «God’s Been Good To Me» des Mighty Walker Brothers. Un nom pareil, ça ne s’invente pas. Ifedayo y ramène tout le power des Tempts, même développement d’I try ! I try ! On assiste encore à un carnage surnaturel dans «How Can I Lose», shoot de wild gospel avec des tambours, des tambourins et toute l’énergie du diable. Ifedayo chauffe ensuite son «Jesus Rhapsody Pt 1» au feu sacré de Junior Walker, c’est comme gorgé de Motor City Sound, mais sans le Sax. On trouve l’original de «Jesus Rhapsody Pt 1» sur Good God!, par Preacher & The Saints. Et puis t’as «Searching For The Truth», un gros fondu de gospel Soul fabuleusement conditionné, atrocement bien chanté, chaud et vivant, il y va au searching. Ifedayo est l’un des géants de notre époque.

Alors attention ! Il se pourrait bien que Good God! - A Gospel Funk Hymnal soit l’une des plus belles compiles de tous les temps. La moitié des 18 cuts sont de la pure dynamite. Pas étonnant que les Harlem Gospel Travelers aient louché là-dessus. Tiens, rien qu’avec le dernier cut, «Thoughs Were The Days» par LaVice & Company, t’es rassasié. Le mec chante comme un démon, il sonne comme un vrai génie démoniaque, un brin here comes the judge, à l’intro du hit de Shorty Long. Et juste avant, t’as le «Look Where He Brought Us» des Apostles Of Music, avec des filles qui font freedom, c’est du Richie Havens en plus hot. Quelle clameur ! La compile démarre avec Preacher & The Saints et «Jesus Rhapsody Part 1», que reprennent les mighty Travellers. Quel big sound ! C’est pas loin des Tempts. Il faut voir ça comme un sommet du Black Power. Puis t’as les 5 Spiritual Ones qui te fracassent «Bad Situation» : encore pire ! T’as les Tempts dans l’église en bois. Ils ont le power dans les reins, la bassline descend dans le couplet comme un Jamerson en folie, bad bad situation ! Bizarre que les Travelers n’aient pas retenu ce «Bad Situation». Car quel scorch ! Par contre, ils tapent le «God’s Been Good To Me» des Mighty Walker Brothers. Power immédiat. Encore pire que les Tempts. Dé-vas-ta-teur ! C’est le power de James Brown avec l’incognito en plus. Gospel genius ensuite avec Masonic Wonders et «I Call Him». Plus classique, mais terriblement insistant. Genius toujours avec l’«I Thank The Lord» des Mighty Voices Of Wonder. T’as le beat et l’argent du beat. Là, t’as Stax dans l’église en bois qui s’écroule, et une grosse black en roue libre qui te ravage tous les potagers. The Voices Of Conquest t’amènent «Oh Yes My Lord» au tribal antique. Stupéfiant ! T’as la démesure du son et l’oh yes my Lawd ! C’est avec la cover du «We Don’t Love Enough» des Triumphs que les Travelers ouvrent le balda de leur Rhapsody. Fantastique entourloupe ! Digne des Edwin Hawkins Singers. Même clameur de gospel black power. Et t’as plein d’autres cuts surprenants de qualité, Brother John Witherspoon t’explose «That’s Enough» au heavy popotin, en mode prêcheur, à coups de give up. Ce sont les Universal Jubileers qui sont sur la pochette de la compile, avec leurs vestes à carreaux. Il tapent leur «Chidhood Days» en mode wild gospel Soul de raw r’n’b. Ils te chauffent ça à blanc, t’en reviens pas de les voir à l’œuvre, t’en perds ton latin, tu ne sais plus où t’habites. Tout cela est à peine exagéré.

Intrigué par LaVice & Company, tu dig un peu et tu découvres l’existence d’un album sorti sur un petit label anglais, Jazzman Records : Two Sisters From Bagdad. C’est un objet curieux, t’as trois Soul Sisters et un mec déguisé en diable, LaVice Hendricks. Pendant les 3 ou 4 premiers cuts, tu essaies de savoir où ils veulent en venir. Le morceau titre se noie dans l’underground black. C’est même assez incompréhensible, tellement c’est underground. Leur «Fantasy» est weird, mais pas inintéressant. On retrouve le «Thoughs Were The Days» choisi par Numero Group pour son Good God! - A Gospel Funk Hymnal et c’est en fait la première apparition de LaVice Hendricks. Et puis le reste retombe dans la drouille. Tu t’attendais à un big album de gospel funk et tu tombes sur un mauvais artefact. Leur «Satan Baby» ne vaut pas un clou, mais l’album original paru en 1973 doit s’arracher pour une fortune.

Nouvelle caisse de dynamite : Good God! - Born Again Funk. Suite logique et donc explosive de Good God! - A Gospel Funk Hymnal. Pas compliqué : tu sautes de génie en génie (de JL Barrett et «Like A Ship» aux Gospel Soul Revivals et «If Jesus Came Today» (c’est-à-dire d’un heavy groove avec des chœurs demented d’Edwin Hawkins Singers au power de Black Power avec une bassline à faire baver James Jamerson, les Gospel Soul Revivals pulsent à la vie à la mort), tu sautes d’inconnu en inconnu (de Lucy Sister Soul Rogers et «Pray A Little Longer» aux Inspirational Gospel Singers et «The Same Thing I Took» (c’est-à-dire d’une Lucy qui sonne comme Aretha à une Inspirational Gospel Singer qui sonne encore plus comme Aretha). Tu sautes des Gospel Comforters et «Yes God Is Real» (r’n’b d’église en bois) au Golden Echoes et «Packing A Grip» (wild gospel d’église en feu). Tu sautes de Brother Samuel Cheatham et «Troubles Of The World» aux Jordan Travelers et un «God Will Answer» drivé à la basse funk. Et tu bascules enfin dans une apothéose de coups de génie avec Holy Disciples Of Chicago et «I Know Him» (pur Aw Lawd power, le groove des crocodiles), puis avec Little Chris & the Righteous Singers et «I Thank You Lord» (chant d’harmonies frisées avec une wah d’une sidérante modernité) et enfin The Sensational Five avec «Coming On Strong Staying Long», un heavy r’n’b, c’est même du pur Junior Walker d’église en bois, tellement c’est incendiaire.

Signé : Cazengler, Travelo

Harlem Gospel Travelers. Rhapsody. Colemine Records 2024

Good God! - A Gospel Funk Hymnal. Numero Group 2006

Good God! - Born Again Funk. Numero Group 2010

LaVice & Company. Two Sisters From Bagdad. Jazzman Records 2017

Tindersticks en stock

- Part Two

Toujours un bonheur que de revoir Stuart Staples & ses mighty Tindersticks sur scène. Deux heures de voyage dans l’ombilic des limbes garanties. Le dandy d’antan a pris du ventre, mais la voix est toujours là. Le voilà coiffé d’un petit chapeau mou, mais son élégance naturelle reprend le dessus et tu entres dans le monde qu’il crée pour toi au fil des cuts.

Et c’est un monde merveilleux. Pendant deux heures tu te sens protégé de l’autre monde, celui qui va pas bien, avec ses beaufs au pouvoir et les manipulations d’opinion qui vont avec. Le romantisme comme dernier rempart face à l’abominable marée d’intolérance qui monte jour après jour ? Faut pas rêver, le romantisme n’est qu’un songe, fragile par définition, et celui de Stuart Staples se limite à sauver deux heures de ta vie. Rien de plus. C’est déjà pas mal. Pendant ce concert qu’il faut bien qualifier d’hautement merveilleux, tu songes à tous ceux qui n’ont pu ou qui n’ont su en profiter. Car c’est là, à portée de tes yeux et de ta cervelle, deux heures de mélancolie urbaine distillée par cinq mecs d’apparence banale.

Les Tindersticks sont des anti-rock stars. Ils s’effacent au profit de leur art. Ils laissent le champ libre aux chansons et à la fabuleuse interprétation qu’en fait Stuart Staples, d’une voix fêlée, toujours colorée, tantôt d’essence préraphaélite, tantôt d’essence pointilliste, il ponctue et tisse des voiles, il module l’éther et irise l’affaire, il fait éclore et cueille pour offrir, Stuart Staples est l’un des artistes les plus intéressants à observer. Tu crois qu’il ne se passe rien, mais il est toujours en mouvement immobile. Son récital a la grandeur d’un long métrage d’Abel Gance. L’insondable teneur d’un tome de Zola. La classe de l’Importance Of Being Earnest d’Oscar Wilde. Il chante la plupart du temps les yeux fermés, comme s’il lisait à l’intérieur de lui-même pour diriger ses pas. Tu l’observes comme tu aurais observé Verlaine lorsqu’il déclamait ses vers au François 1er, sur le boulevard Saint-Michel. Stuart Staples est de cet ordre -là.

Oh et puis t’as les chansons, quasiment toutes celles du dernier album, Soft Tissue. L’heavy Tinder Sound de «The Secret Of Breathing» qu’il enchaîne avec «Turned My Back». Il se bat jusqu’au bout avec le Turn my back. Et toujours cette merveilleuse façon de caresser l’intellect. Dans le début su set, il tape un «Falling The Light» éclairé par un refrain lumineux - Falling the light on the grace of the day - qu’il enchaîne avec «Nancy», bercé par un léger parfum de calypso - Nancy/ Answer me - Big Tinder Sound de tension maximale - Nancy/ Nancy answer me - Vers la fin du set, on retrouve aussi ce «New World» bassmatiqué dans l’âme. Il groove comme Oscar Wilde, tel qu’Oscar Wilde grooverait s’il était de notre temps. Vers la fin du set, on retrouve aussi ce «Don’t Walk Run», et cette façon qu’il a de poser sur le groove son you need a place to fall et d’ajouter I need a place to hide. Alors il anticipe, it’s moving inside/ Me/ It’s moving inside me now/ Pulling on my strings babe, on sent le balancement du groove dans le pulling on my strings, c’est chargé d’Oh why’d you leave me babe, et il repart au need a place to hide qu’il susurre entre deux portes. En fin de set, il se perd avec «Soon To Be April», il tend la main alors que le courant l’emporte, il atteint le sommet du désespoir mélodique, la beauté inversée, il élève la mélancolie au rang d’art majeur.

En rappel, ils tapent «Pinky In The Daylight» et «For The Beauty» tirés de No Treasure But Hope, histoire de t’arracher un dernier spasme de félicité. Avec «For The Beauty», il semble vouloir se battre contre la maladie that’s killing me - For the beauty/ Give me something to ease - La guitare sonne comme une mandoline dans «Pinky In The Daylight», pareil, ça tient par le refrain magique - Pinky in the daylight/ Crimson at night/ Yeah I love you - Et là t’entends ce batteur black de jazz dément qu’on a vu à l’œuvre sur scène. Il s’appelle Earl Harvin, tu trouves son nom dans la kro d’un set des Tinder à Manchester, dans la page ‘Lives’ de Record Collector. Mais Beauty et Pinky ne sont pas les coups de génie de l’album. Les voilà : le premier s’appelle «The Amputees», Stuart y fait vibrer le bad d’I miss you so/ bad, et derrière, les Tinder swinguent le jazz. Pire encore : «Trees Fall», que Stuart tape en début de set, il le chante en suspension dans une très belle lumière préraphaélite. C’est du pur Tinder Sound haleté - Shall we sit in the dark and tell our old stories?, et il rebondit merveilleusement, and oh, it’s so dark in the stairs, il relance toujours au ‘and oh’, are we tied to those moments for good?, c’est de la poésie musicale, une authentique merveille respiratoire - Has the juice run out again - L’again enivre - The salt of our skin and the smell of the ocean - Stuart Staples offre avec son art poétique l’équivalent exact de ce qu’on amené en leur temps Baudelaire, Rimbaud et Verlaine, pour n’en citer que trois. Troisième coup de génie : «See My Girls». Ses filles prennent des pictures with their cameras/ they see the world and they sent it me home. Hallucinant. Ses filles voyagent dans le monde entier, et les vers de Stuart Staples ruissellent de richesses, Eiffel Tower, Grand Canal, Amazonia, the gates of Birkenau, the great Damascus, South Yemen, Jerusalem, the dolphins of Donegal, autant de mots qui scintillent d’une musicalité sans fin. Il swingue encore son chant dans «Tough Love» - This tough love changed me/ This tough love made me - C’est quasiment de l’heavy funk. Ah, les Tindersticks nous en auront fait voir de toutes les couleurs !

Ils tiraient un seul cut de l’avant-dernier album Distractions, «The Bough Bends», où l’on entend chanter les oiseaux. Cut épais et bien doux, coiffé par un thème musical très aérien. Ils visitent la stratosphère. C’est bien, les gars ! Mais s’il faut saluer un cut sur Distractions, c’est le «Man Alone» d’ouverture de bal, un cut interminablement bon, une vraie sinécure, montée sur le petit tribal Tinder. Stuart colle bien au heartbeat, il sait épouser une situation et la mettre à son avantage. Avec «Lady With The Braid», les Tinder passent en mode mambo et c’est vite effarant d’élégance. Stuart cueille les mots à la pointe du beat, l’effet est saisissant. Encore du Tinder Sound typique avec «You’ll Have To Scream Louder». Ça reste une samba d’aube mortelle et de chairs usées, d’essences félines sentant la jupe et de sang frelaté. Stuart Staples est le Des Esseintes des temps modernes. Ne l’a-t-on pas encore compris ?

Signé : Cazengler, Pinderstick

Tindersticks. Théâtre des Arts. Rouen (76). 26 novembre 2024

Tindersticks. No Treasure But Hope. Lucky Dog 2019

Tindersticks. Distractions. Lucky Dog 2021

Tindersticks. Soft Tissue. Lucky Dog 2024

L’avenir du rock

- Au bonheur des Damned

(Part Two)

Politiquement parlant, l’avenir du rock a toujours penché du bon côté, c’est-à-dire du côté des damnés de la terre. Chaque matin, sous la douche, il entonne «Debout les Damned de la terre» à tue-tête. Il en fait vibrer les carrelages, la robinetterie et la porte vitrée. L’avenir du rock est tellement fasciné par le destin des Damned de la terre qu’il s’est fait tatouer une New Rose autour de l’anus et une Machine Gun sur la zigounette, comme ça au moins, aucune ambiguïté n’est possible. Mais étant donné que l’avenir du rock reste un concept, aucune interaction n’est possible, et par conséquent personne ne peut témoigner de la présence de ces deux tattoos insolites. Il faut donc le croire sur parole. Il met aussi un point d’honneur à se laver les mains avant chaque repas pour rester Neat Neat Neat, et il met un soin maniaque à répondre aux lettres qu’il reçoit au Fan Club. Lorsqu’il se rend dans un bal costumé, il porte un casque Born To Kill, non pas en hommage au Full Metal Jacket de Kubrick, mais en bon Damned de la terre qui se respecte, et si un imbécile d’antimilitariste vient l’insulter au bar, alors l’avenir du rock s’empare du pic à glace et lui court après en hurlant Stab Your Back ! L’avenir du rock n’a jamais fait dans la demi-mesure, et ce n’est pas aujourd’hui qu’il va s’y mettre. Il est trop tard. Au moindre coup de blues, il se fend d’un So Messed Up, et s’il se sent la proie d’une petite crise de mélancolie, il opte pour un petit coup d’I Can’t Be Happy Today. Par contre, quand tout va bien et qu’il sent les énergies telluriques bouillonner en lui, alors il éructe I Feel Alright. Au nom des Damned de la terre, il est capable de tout, comme par exemple de Smash It Up. Se calmer ? Lui ? L’avenir du rock ? C’est pas demain la veille.

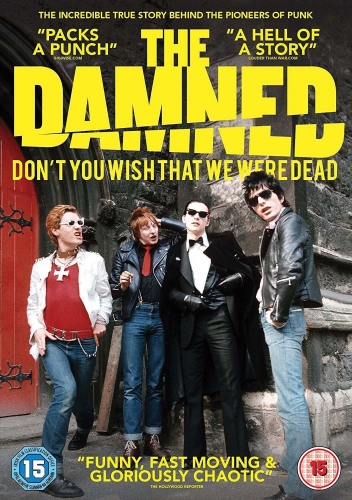

Il a raison de s’exciter l’avenir du rock, car vient de paraître Darkadelic, le nouvel opus des Damned de la terre. En 2017, les Damned fêtaient leur quarantième anniversaire. Pour des gens qu’on considérait comme les princes du chaos, c’est inespéré.

Dans le beau panorama qu’il leur consacre dans Vive le Rock, Nick Tesco rappelle qu’on les considérait comme les poor cousins des Clash et des Pistols. Dick Porter va beaucoup plus loin en disant qu’au pays des non-conformistes, les Damned sont les rois - Within a subculture that espouses non-conformity as a core value, the Damned represent the ultimate outsiders. Il rappelle aussi que tous les journalistes qui leur crachaient dessus ont depuis longtemps disparu alors qu’eux, les Damned, sont toujours là, fidèles à leur engagement originel : the fundamental idea of doing your own thing.

Le point de départ s’appelle Brian James, fan des Stooges, de Dolls et du MC5, qui tente de démarrer avec les Bastards à Bruxelles, mais il se sent seul, car personne ne connaît les groupes dont il parle. Même à Londres, excepté les Pink Fairies, qui savent que quoi parle Brian. Quand il revient vivre à Londres, il traîne un peu avec les fameux London SS et rencontre Rat qui a répondu à une annonce du Melody Maker. McLaren propose à Dave Vanian, qu’il a repéré, de chanter dans les Masters Of The Backside avec une guitariste nommée Chrissie Hynde. Le batteur, c’est Rat. Il faut aussi un bassman, alors Rat ramène Ray Burns qui à l’époque porte les cheveux longs et ressemble à Marc Bolan. Le futur Captain est alors timide et un peu nerveux. McLaren n’en veut pas dans le groupe : il le traite de bloody hippie. Le groupe commence à répéter. Ils font des reprises garage des Shadows Of Knight et ça ne se passe pas très bien. Rat dit : «This is going nowhere» et il indique à Dave qu’il connaît un mec intéressant, un visionnaire qui parle d’une nouvelle forme de musique. C’est Brian James.

Dans un numéro d’Uncut de 2016, Peter Watts dresse un panorama complet des exploits du groupe en matière de destruction de chambres d’hôtels. C’est en France qu’ils se découvrirent un talent fou pour cet art habituellement réservé à des géants comme Keith Moon. Lors du premier festival punk qu’organisa Marc Zermati à Mont-de-Marsan, Jake Riviera et Nick Lowe découvrirent les Damned qui n’étaient encore que des débutants puisqu’ils ne montaient sur scène que pour la sixième fois. Riviera les voulait absolument sur Stiff.

Paru en 2023, Darkadelic est l’un de leurs meilleurs albums. Ça grouille de puces, tu vas te gratter pendant une heure, dès «The Invisible Man». Les Damned n’ont jamais sonné aussi sludge, avec le Vanian qui hurle comme un crucifié du Golgotha. C’est battu à la diable, noyé de son, ça coule de partout, le Vanian émerge à peine du chaos. Ah il faut le voir se débattre ! Nouvelle dégelée avec «Girl I’ll Stop At Nothing», wild punk des Damned de la terre, back to the basics, on se croirait sur le premier album, en 1977 ! Même énergie qu’au temps des premiers jours. Les Damned ont toujours su sonner le tocsin de London town, et le Captain fout le feu à l’immeuble. Ils passent sans ménagement au wild gaga avec «Leader Of The Gang», ils te déboulent dessus, tu reviens au point de départ, ils renouent avec leur fantastique élasticité, Paul Gray joue en roue libre dans le fond du son, et le Captain fait son Wayne Kramer, il n’en finit plus de faire son cirque dans ce rebondi paroxysmique. Cet album est assez explosif, ça mérite d’être noté, car les explosions se raréfient. Darkedelic est un gros tas de purée. Le Vanian trouve toujours une ouverture, quel que soit le cut. Il s’accroche au mur du son de «Bad Weather Girl», il agit en wild geezer, à mains nues. Bon, il faut reconnaître que certains cuts laissent perplexe : «You’re Gonna Realise» et «Beware Of The Clown» sonnent comme de la petite pop. Depuis que Brian James n’est plus là, c’est le bordel au dortoir. Et le Captain ne fait plus bander personne, comme au temps des tutus. Il faut attendre «Wake The Dead» pour voir l’album se réveiller. Big Vanian chante comme Hadès, le dieu des enfers. Il semble chanter du fond d’une caverne. Les Damned profitent de cette occasion en or pour rallumer le brasier, Paul Gray bousine une bassline demented et ils atteignent l’orgasme avec «Motorcycle Man».

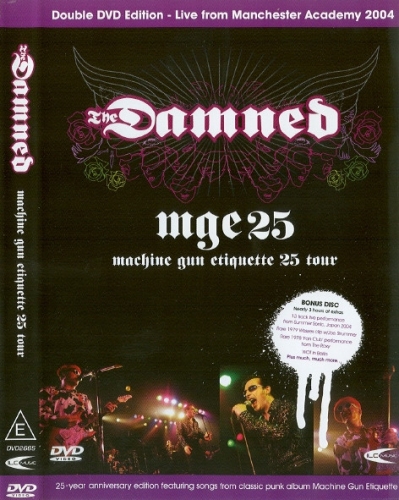

Les Damned ont fait un beau cadeau à leurs fans avec le double DVD Machine Gun Etiquette 25 Tour. On y trouve en effet tout ce qu’un fan des Damned peut espérer en ce bas monde. Les Damned attaquent leur concert du 25e anniversaire avec «Love Song» et «Machine Gun Etiquette» - Second Time Around - deux versions explosives. Peu de groupes savent blaster comme les Damned. Ah il faut les voir jouer «New Rose», puis Captain introduit une autre bombe atomique - It’s the MC5, God bless ‘em ! It’s called Looking At You ! - Il n’existe rien d’aussi dynamité dans l’univers du rock moderne. Captain se roule par terre à la fin du cut. Il n’a rien perdu de sa folie. Il faut aussi l’entendre jouer dans «Would You Be So Hot» : il sonne comme Peter Green ! Nouveau coup de blast nucléaire avec «Ignite», extraordinaire vitalité de ton vibrillonnée par un Captain Kramer débridé. S’ensuit une version absolument somptueuse d’«Eloise», bien soutenue à l’orgue. On a là du grand art de pop anglaise porté à son sommet par la dynamique des Damned et l’incroyable talent de Dave Vanian. Encore plus explosif : «Melody Lee», joué au blast damné pour l’éternité. On ne parle même pas de la version dévastatrice de «Neat Neat Neat» introduite par le vieux riff de basse. Sacré coup de génie tutélaire, et ça plonge dans la folie du punk-rock de London town. Et c’est pas fini, car ils tapent dans le «Break On Through» des Doors, Dave fait son Jim Morrison et ça tient admirablement bien la route. Les bonus pullulent sur le disque 2, à commencer par un concert filmé au Japon et des versions absolument démentes d’«Eloise», puis de «New Rose». Il faut bien dire que ces deux cuts sont des sommets de la pop anglaise. Au menu des bonus, on trouve aussi pas mal de petits films où Captain se laisse filmer : voyage en Allemagne, on a aussi des scènes de backstage, le making of de la vidéo de «Wot». On ne se lasse pas de voir ce mec qui est en fait l’héritier direct de Keith Moon : même ampleur, même odeur de soufre, même charme et surtout même explosivité scénique.

En 2017, ça recommence à buzzer autour des Damned, avec notamment la parution de Don’t You Wish That We Were Dead, le film de Wes Orshoski, le réalisateur qui s’était occupé de Lemmy. Tout fan des Damned doit impérativement voir ce film. On a là un docu riche et dense, bardé de conneries de Captain et d’extraits de concerts anciens et modernes, on voit des témoins de la vague punk, même les cancéreux, les ex-members, on voit Rat Scabies écraser une larme, et puis un plan plutôt rare de Captain chez lui avec ses trois gosses. On nous rappelle au passage que les Damned, contrairement à la majorité des groupes punk, savaient jouer de leurs instruments - The Damned could play - Ils jouaient le rock’n’roll le plus incendiaire de leur temps - That’s rock’n’roll as Jerry Lee Lewis is rock’n’roll - Tiens et puis t’as Roger Armstrong qui rend hommage à Captain - A punk-rock Jimi Hendrix ! - Par contre, on voit l’autre moitié des Damned, Brian James et Rat Scabies avec Texas Terri, et au chant, Texas Terri est une véritable catastrophe ! L’un des passages les plus hilarants de ce docu est celui de la reformation du groupe originel Vanian/Scabies/James/Captain : sur scène, Captain annonce que «New Rose» est une compo de Guns’n’Roses. Brian James quitte la scène immédiatement. Fin de la reformation. Captain dit aussi un truc admirable : We should have died after making one fantastic album - Mais avec lui, on ne sait jamais si c’est pour rire ou pas. Sacré passage aussi dans les bonus, lors de l’évocation du fameux Anarchy Tour - Weird vibes - Brian James rappelle que personne ne leur adressait la parole. Comme l’Anarchy Tour démarrait le lendemain du Grundy Show, les Pistols étaient à la une de tous les canards et McLaren n’avait plus besoin des Damned qu’il a virés. Autre grand moment de rigolade : Captain nous fait visiter les chiottes de la salle des fêtes de Croydon qu’il nettoyait à une époque. Il raconte qu’il y vit T. Rex sur scène - What a fabulous job !, pensa-t-il. Il voyait les filles trépigner aux pieds de Marc Bolan - I want this job !

Signé : Cazengler, damé du pion

The Damned. Darkadelic. Ear Music 2023

Born To Kill by Nick Tesco. Vive le Rock #41. 2017

We’re Horrible English Hooligans by Peter Watts. Uncut #235 - December 2016

Damned. Machine Gun Etiquette 25 Tour. DVD 2005

Wes Orshoski. The Damned. Don’t You Wish That We Were Dead. DVD Cleopatra 2016

Inside the goldmine

- Patter noster

Dans la vie, on rencontre rarement des personnages aussi épris d’eux-mêmes. Ivanoff cultivait bien son auto-culte. On l’imaginait dressé devant un miroir à se contempler tout en se caressant la barbe, une barbe qu’il taillait court, sans doute pour goûter l’indicible plaisir de s’entendre la gratouiller. On devinait tout cela en l’observant, et il n’y avait aucune malveillance à l’imaginer ainsi. Sa prodigieuse intelligence semblait exacerber son narcissisme jusqu’au délire. Tout le monde croit que l’intelligence aide à corriger les travers, mais chez lui, ça ne se passait pas du tout ainsi, bien au contraire. Ivanoff avait pendant vingt ans accumulé des connaissances qu’il sublimait et synthétisait pour les faire passer pour des visions. Lorsqu’on s’adressait à lui, on s’adressait à l’oracle des nouvelles technologies. Il semblait voir l’avenir, enfin, il voyait ce que personne ne pouvait voir. Il pouvait fasciner. On se noyait dans l’eau bleue de son regard. Il inspirait en même temps une sorte de confusion. On ne savait plus s’il fallait rire (tout en prenant garde de se retenir), ou s’il fallait cautionner l’homérique envolée de son discours. Il y avait quelque chose d’Hugolien en lui. Il ânonnait sur un ton monocorde qui finissait par devenir fluide, presque mélodique, semblable aux airs de flûte que jouent les charmeurs de serpents sur la place Jemaa el-Fna, à Marrakech. On ne savait plus s’il fallait se sentir fier de le fréquenter ou au contraire le fuir comme on fuit généralement les moi-je les plus détestables. Un jour que nous étions en réunion, il se produisit un incident qui permit d’en finir définitivement avec ce paradoxe. Pendant une pose, la conversation vint malencontreusement déraper sur une belle peau de banane : l’insécurité dans certains quartiers de Paris. C’est à ce moment-là qu’on réalisa qu’Ivanoff portait un pantalon couleur kaki de combattant, avec des poches à soufflets sur les côtés, car il en sortit un énorme cran d’arrêt. Face à nos mines consternées, il relança sa routine pédagogique pour nous expliquer qu’à notre époque il fallait se montrer prêt à tout, à tout moment, et que de toute façon, il n’y avait pas d’autre solution que la violence pour répondre à la violence. Il recyclait la téhorie de Malcolm X. Personne ne mouftait. Il ajouta, pour rassurer les dames présentes dans la salle, qu’il ne fallait pas se fier aux apparences et qu’il connaissait «des guerriers doux comme des agneaux».

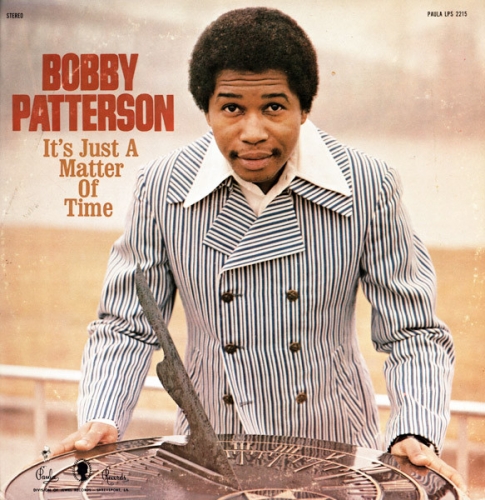

Rien de tel que de passer d’un oracle à l’autre. Alors on dit adieu à l’oracle des nouvelles technologies pour introduire l’oracle de l’heavy funk de Soul, Bobby Patterson. On devrait dire l’immense Bobby Patterson. C’est grâce à The Heritage Of A Black Man, une compile Sam Dees, qu’on s’est intéressé à Bobby Patterson. John Ridley y rappelait que Sam Dees avait confié «What Goes Around Comes Around» à Bobby Patterson. Alors il n’en fallut pas davantage pour aller fouiner du côté de Bobby Patterson. Belle série d’albums, forte personnalité, on peut facilement le comparer à Bobby Parker. Au fil des albums, Bobby Patterson prend toutes les apparences d’une révélation. On découvre aussi que ce black Texan de Dallas sait tout faire : composer, produire et tourner pour la promo de ses singles.

Pas étonnant du coup que son premier album, It’s Just A Matter Of Time, soit devenu culte. Et si tu veux choper le pressage Paula Records, fais gaffe, il coûte la peau des fesses, comme dirait le Marquis de Sade. Une bonne red fera l’affaire. Patter attaque son album en mode hard r’n’b avec «If You Took A Survey». C’est un féroce, un admirable warrior, fantastique présence, grosse insistance. Les fans de Patter ne jurent que par «How Do You Spell Love», un slab d’heavy funk, il fait le show, pas de problème. Il rugit comme une panthère noire, à la façon de Wilson Pickett. L’autre hot spot de l’album se planque en B : «Right On Jody», encore très Pickett dans l’esprit, très back of my mind, Patter est précis, exact au rendez-vous. Pour un premier album, c’est coup de maître. Patter entre dans la galaxie des grands Soul Brothers.

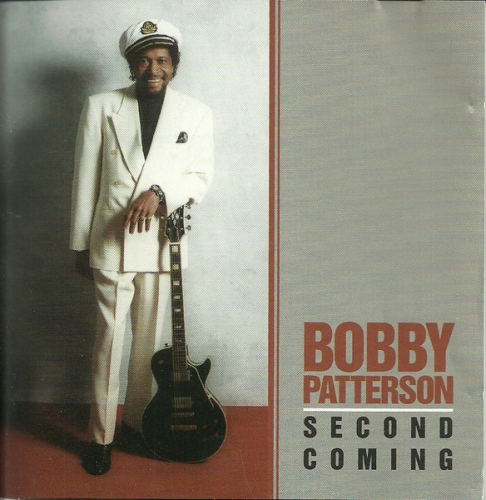

Pas question de prendre un mec comme Patter à la légère, surtout quand on a dans les pattes un album comme Second Coming. Il y fait du big Patter, solid as hell, il y va au yeah ‘cos I’m down, il cadre bien son boogie-groove de blues («If He’s Getting The Thrills»). Patter te montre la voie, yeahh, il s’implique dans son process, il te tombe encore sur le râble avec «All We Have In Common», même si ça reste du cousu de fil blanc. Et voilà qu’il te groove la cage thoracique avec «You Can’t Steal Something», il plonge dans un lagon de good time, une vraie merveille. Et puis voilà la surprise du chef : «Right Place Wrong Time». Il a tout, le Patter : la classe et les orchestrations, il te groove tes nuits chaudes de Harlem, il ramène tout le gusto du Patterson de right place. Il passe au funk avec «Keep Your Hand To Yourself» et se couronne roi du groove avec «I’ll Take Care Of You». Il promet de faire gaffe à elle, son now now est sincère, il y va au groove d’oooh baby. Il se fond comme une anguille dans le slow groove d’«I’ve Just Got To Forget You», aw my Gawd, Patter est géant du fondu, il flirte en permanence avec l’épouvantable génie, quel album ! Il termine avec un «Fingers Do The Walking» plus funky. Mais pas n’importe quel funk, t’es chez Bobby, il te fait un funk de get down on the floor/ I’m gonna get my fingers do the walking/ I’ll get your love, c’est du niveau supérieur, il y va au I’ll get your love, pur jus de make the scene !

Sur la pochette d’I’d Rather Eat Soup, Patter porte un beau costard blanc assorti à sa Les Paul blanche. Il se fend d’un duo d’enfer avec Lois Peoples sur «Charity Begins At Home». Il sort encore le grand jeu pour «It Ain’t All About The Sex», une espèce d’heavy check it out, Patter fait son heavy Bobby au now now now, il affirme que tout ne tourne par uniquement autour du sexe, now now now, ils touille bien son fonds de commerce à la Johnny Guitar Watson, il joue cette carte à plein, il ramène de la ferraille dans son groove, ça sent bon le Patter no-stair. Il a tout le répondant dont on peut rêver, il fait même du funk avec «Drink From Your Own Well», Patter n’est pas un amateur, son funk est sauvage, pas du tout maîtrisé, ah ah ah, il rigole entre deux rasades. Et sans transition, il passe au heavy blues avec «Talk Slow Blues», c’est du sérieux, il ne laisse rien au hasard, Patter est un pote, chez lui, une note est une note. Il chante son «When The Licking Stops» les jambes écartées, sa voix porte loin vers l’horizon. Il renoue avec Johnny Guitar Watson dans «My Weakness Is You», il a le même sens de la descente dans le weakness, my weakness is you girl.

Fantastique album que ce Storyteller qui n’est pas si vieux, puisqu’il date de 1998. C’est un bel album de Black Power («Bricklayer», il te groove le dancing strut d’entrée de jeu - I’m a brick/ Brick/ layer), mais aussi de funk («I Got To Get Over» et «Yellow Pages», l’hard funk de Patter qui fait son JeeBee), mais il est surtout l’un des rois de la good time music («Let’s Do Something Diferent», «If Every Man Had A Woman Like You» et «It’s Got To Be Mellow», il adore la Soul des jours heureux, il t’emmène littéralement au paradis). Au paradis encore avec deux Beautiful Songs : ««I Fell Asleep (One Time Too Many)» et «I Can Help You Get Even With Him», merveilleux balladifs de satin jaune, ses slowahs collent bien au papier. Quel beau crooner ! Il sait se montrer intense en matière de dramaturgie. Et comme le montre «I’ll Take Care Of You», Patter sait aussi faire de l’art moderne.

Live At The Longhorn Ballroom aurait pu s’appeler Hot & Sexy. Patter chauffe la salle au scream, pulsé par la rythmique de James Brown. Il est ce que les Anglais appellent un performer of choice. Il joue le blues d’«I’ll Play The Blues For You» avec un niaque effroyable. Dans les zones de répit, il jazze ses notes, il joue liquide. Patter est un cake extraordinaire. Il rend hommage à la Nouvelle Orleans avec «Let The Good Times Roll», il ramène de l’accordéon dans le son. Tu veux savoir à quoi ressemble l’extrême beauté d’un heavy groove ? Alors écoute «Right Place Wrong Time». Patter est l’artiste suprême, il faut le voir se couler dans la Soul, les chœurs font «somebody !», et Patter reprend la main. Il rend ensuite hommage à James Brown avec «When Lickin’ Stops», il est partout, ah !. La grande force de Patter c’est d’allumer le funk sur la durée et de rester powerful. Au cœur de l’action, il se marre, ah ah, il crée les conditions de l’heavy funk long distance operator. Il termine avec l’un de ses vieux hits, «I’d Rather Eat Soup», il te swingue ça au long cours, il reste passionnant pendant 7 minutes, il est bel et bien le Patter Noster, il groove jusqu’au bout de la nuit au somebody else, une vraie merveille.

Patter grimpe sur sa moto pour la pochette de ce big album qu’est Back Out Here Again. Ce n’est pas une petite moto. Au moins une Harley. Patter tient sa Les Paul noire dans les bras et au dos, on le voit porter son blouson marqué Bobby Patterson. C’est donc un homme complet. On peut dire la même chose de l’album, cet album complet démarre en trombe avec le morceau titre, un shoot de wild boogie d’une rare violence. S’ensuit un pur coup de génie, «I Got Yo Hoochie», Patter l’amène avec une classe incroyable, il groove l’heavy blues et ouvre la Mer Rouge pour offrir le passage à un solo de sax. Il passe à l’heavy funk de Soul avec «Big Thigh Cutie Pie», c’mon Bobby, il te shake le juke vite fait ! Il atteint encore une profondeur de funk extraordinaire avec «A Good Man», il est tellement pur dans sa démarche qu’il frise le génie en permanence - A good man is hard to find - Il tranche encore dans le lard de la matière avec «How Do You Spell Love», hey, il force bien le passage ! Il a en plus un jeu très agressif qui l’absout de tous ses péchés. Avec «Must Be The Hood In Me», il bascule dans l’intimisme - I’m just the same old man/ Doin’ the best I can/ Yeahhhhh - Il te souffle son yeahhhh dans le cou et il termine avec une retake de «Big Thigh Cutie Pie», c’mon pie, ah hah, il est sur tous les fronts, Patter est le vainqueur suprême, il te fend le lard du groove en deux, il a cette énergie du c’mon baby et du yeahh, et des blackettes viennent rapper sur le butt du cut. Pur genius !

Paru en 2014, I Got More Soul est encore un big album. Patter y fait du gospel avec «Everybody’s Got A Little Devil In Their Soul», il est just perfect, everybody ! Il groove le gospel, avec des chœurs de mecs. Il amène «Your Love Belongs Under A Rock» au heavy bassmatic, ça devient vite une merveille inexorable. Chez Patter, on se régale à chaque instant. On entend aussi un joli coin-coin de sax. Il fait plus loin de la petite pop de Soul avec «I Feel The Same Way». C’est dans l’esprit de Sam Cooke. Il est à l’aise dans tous les genres. Non seulement il est à l’aise, mais il excelle à tous les coups. Retour au groove de swamp avec «Can You Feel Me». Il passe en rampant et ne laisse bien sûr aucune chance au hasard. Il taille dans l’épaisseur du son. Il est l’un des rois méconnus du groove. Perché sur ton épaule, il croasse le groove des potences et te rappe la mort. Il replonge plus loin dans l’heavy funk avec «It’s Hard To Get Back», mais il le fait à la manière de Jimi Hendrix, au temps de «Killing Floor». Il gratte ça à la folie. S’ensuit un vieux slowah typique des surboums de 67, «I Know How It Feels». Il chante avec des mains baladeuses, Patter te ramène au jardin d’Allah, qui est le paradis sur cette terre. Il termine cet album qu’il faut bien qualifier d’album classique avec «The Entertainer Pt 1». Il est à la fois Johnny Guitar Watson et Spike Lee, il est là pour te donner du wild bonheur, il groove au petit bonheur la chance, fabuleux Patter, il te sert une ultime rasade d’heavy groove, celui qu’on destine généralement aux heavy groovers.

Le petit conseil qu’on pourrait donner aux amateurs de grosses compiles serait de rapatrier celle que Westside consacre à Patter, How Do You Spell Love? (The Paula Recordings 1971-73). Rien que pour l’«Everything Good To You (Just Don’t Have To Be Good For You)», cut de Soul de rêve, Patter s’y montre puissant et solaire, il y va au aw no !, il n’en démord pas. Il fait aussi de l’excellent funk : «If Love Can’t Do It (It Can’t Be Done)», «Make Sure You Can Handle It» et «If You Took A Survey», il s’y montre digne de James Brown, c’est gratté et cuivré à outrance. Il attaque son Suvey au hey lookin’ In !, et rend un hommage spectaculaire à James Brown. Belle énormité encore que ce «What Goes Around Comes Around», son groove décolle très vite, Patter ne traîne pas en chemin. La dominante reste bien sûr le r’n’b, comme l’excellent «Right On Jody» - I got the feeling/ In the back of my mind ! - Patter touche à tout, surtout aux vulves, comme le montrent «Take Time To Know The Truth» ou le sexy «I Got My Groove From You», une merveille de groove ondulatoire. Il reste au paradis du groove pour «It Takes Two To Do Wrong» et nous re-pond un hit de juke avec «How Do You Spell Love». Une vraie merveille : scream + nappes de cuivres = la recette du bonheur. Il passe au wild r’n’b avec «Quiet Do Not Disturb», ça joue au raw primitif. Avec le vieux slowah «She Don’t Have To See You (To See Through You)», il se prend pour les Stones. Il prend «This Whole Funky World Is A Ghetto» à la petite attaque de pelle à tarte, il danse le cul en arrière, il y va à reculons, il yeah-ehhhhhte, il ergote comme un coq en pâte.

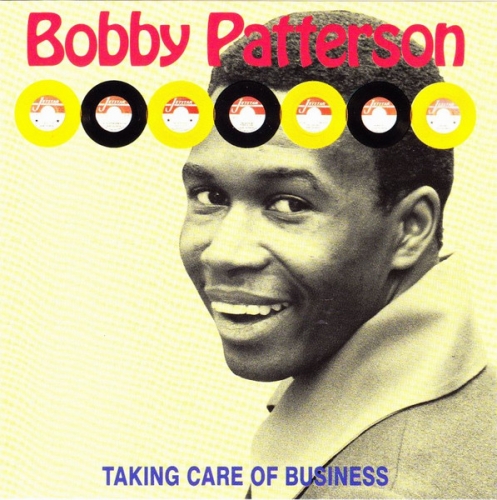

Si on veut se payer un dernier spasme royal, alors il faut écouter Taking Care Of Business, une belle compile Kent illuminée par le sourire de Patter. Ça grouille tellement de puces là-dedans ! Ses hits sont d’une fraîcheur garantie à 100%, il sonne comme Wilson Pickett et tout Stax avec «Soul Is Our Music», puis «I’m Leroy I’ll Take Her» t’envoie directement au tapis, c’est un heavy r’n’b à la «Tighteen Up» - Hey I’m li-Roy ! - Encore du pur jus de Wilson Pickett avec «Broadway Ain’t No Funky No More» et «Don’t Be So Mean», il a ce power, il shoute à outrance, encore du classic raw avec «Busy Busy Me», suivi à la trace par une horde de cuivres, et il calme le jeu avec un heavy balladif de Soul incendiaire, «Sweet Taste Of Love». Puis il fait son Sly avec «TCB Or TYA». Screamo primo ! Son génie explose au grand jour. Encore une Soul de prodigieuse qualité avec «Keeping It In The Family», suivi d’un heavy stomp de r’n’b chanté à la voix d’ange, «My Baby’s Coming Back To Me». Il est encore le roi du monde avec «Guess Who». Patter est une bête, c’est important de le signaler. Il sait aussi draguer au fond d’un lit comme le montre «You Taught Me How To Love» et son «I’m In Love With You» est exceptionnel de joie et de bonne humeur. Quel artiste ! Même trempe que Darrow Fletcher. Génie pur.

Signé : Cazengler, Bobby Chatterton

Bobby Patterson. It’s Just A Matter Of Time. Paula Records 1970

Bobby Patterson. Second Coming. Proud Records 1996

Bobby Patterson. I’d Rather Eat Soup. Big Bidness Records 1998

Bobby Patterson. Storyteller. Good Times Records 1998

Bobby Patterson. Live At The Longhorn Ballroom. Proud Records 2003

Bobby Patterson. Back Out Here Again. Proud Records 2012

Bobby Patterson. I Got More Soul. Omnivore Recordings 2014

Bobby Patterson. How Do You Spell Love? (The Paula Recordings 1971-73). Westside 2001

Bobby Patterson. Taking Care Of Business. Kent Records 1991

*

Les Spuny sont de retour ! N’étaient pas partis. Un peu, oui si l’on veut, sont allés à Las Vegas, ont écumé l’Europe, z’ont même été au Japon, bref vous les trouviez un peu partout en concert. Plus de treize cents à leur actif. Par contre leur discographie n’est pas aussi longue que le pont de Tancarville, que voulez-vous vous ne pouvez pas être en même temps au four du studio et aux moulins de la scène. Trois ans et demi qu’ils n’avaient pas sortis un album, comme tout arrive en ce bas-monde, viennent de concocter une petite merveille.

DESTINATION UNKNOWN

SPUNYBOYS

(BA ZIQUE / Novembre 2024)

Faut avoir vu au minimum une fois les Spuny sur scène, au moins après vous savez que vous pouvez mourir sans regret. Une tuerie. Au fond Guillaume, chaque fois qu’il tape vous vous dites qu’il pourfend un coffre de pirates rempli de sequins, l’écho vous les éparpille sur le coin du museau et une pluie d’or tombe sur vous. Ô Danané ! Ô Zeus ! Oui, il abuse des obus perforants, mais quelle performance. Devant Rémi. Lui il ne fait strictement rien. C’est sa contrebasse qui se charge de tout le boulot, il essaie de la retenir, il lui monte dessus pour qu’elle ne s’enfuie pas, peine perdue, il la tient d’une main, elle tournoie, lui échappe, vire, virevolte et finit par s’envoler. Pour se donner une contenance devant un instrument si désobéissant, il chante, un peu à la peau-rouge, énervé du comportement déluré de son bâton de jeunesse, je me demande si je ne devrais pas dire de vieillesse car ça plus de quinze ans qu’ils sont ensemble. Enfin Eddie à la guitare. Ni devant, ni derrière. Ni sur le côté. L’est partout. Donnez-moi un guitariste comme lui, et je ferais aussi bien que les deux autres. Enfin, presque. Non, il n’a pas une guitare à six cordes comme tout guitariste bien élevé, il s’en sert comme d’un arc à six cordes. Vous pouvez liker chacun de ses licks, les lance comme des flèches, toutes blessent et la dernière vous transperce, c’est simple chaque fois, dans l’interstice ténu qui sépare deux notes de ses commères, dans la vibration qui les unit, son trait pointe et cartonne, et quand ils ne lui laissent pas une place pour s’imposer, il s’en fiche et fiche son dard dare-dare sans retard dans la cible impossible.

Dès que nos trois hallebardiers sont sur scène instantanément ils se transforment en rock machine. Poussent l’outrecuidance à ne jamais être une rock-mécanique. Certes ils jouent avec le rythme, et ils mumusent avec la mélodie, mais ils s’amusent avec les aléas, maîtrisent les accidents du terrain, les embardées, les sorties de route, le pot aux roses c’est qu’ils sont des virtuoses.

Cachet de cire pour le nom du groupe, nos trois boys sont assis sur les marches qui mènent à une porte fermée dont ils ont l’air de se moquer. Ny portent aucune attention, ne sont pas en train de knockin’ on the heaven’ door, peut-être parce que le paradis c’est eux ! Remarquez le cadre dentelé, rêvent-ils d’un timbre à leur effigie ! L’artwork est de Jake Smithies.

A la console, Phil Almosnino a pris le rôle. Les boys n’ont pas choisi le dernier des tocards, z’ont opté pour le brocard, parsemé d’or et d’argent, a officié à la guitare avec les Dogs, les Wampas, Hallyday, plus une multitude d’autres… A première écoute l’on a envie de s’écrier, Destination Inconnue, se foutent de nous ils savent très bien où ils vont, ces gars ne sont pas perdus dans le brouillard, z’ont les yeux fixés sur la ligne bleue de l’herbe américaine. Faut comprendre, vont vous en faire voir de toutes les couleurs, vous allez visiter du pays, un groupe de rockab certes, mais le rockab n’est pas apparu par miracle un beau matin, il vient de loin, l’est né dans tous les Etats du pays, l’est vrai que certains ont été davantage prolifiques et essentiels que d’autres, l’a fallu du temps pour que le rockab se cristallise, si vous jetez votre cristallin dans sa transparence vous apercevrez la draperie diaprée de toutes ses origines, blues, jazz, folk, country, je vous épargne la panoplie, l’Afrique, l’Europe, les particularités régionales, et caetera, et caetera dixit Marcus Tullius Cicero, z’avez intérêt à avoir toute la palette en tête pour goûter au mieux cet album…

Fame in vain : vous refilent tout un dictionnaire en deux minutes et vingt- deux secondes, un régal, n’avez pas repéré un truc que ça passe déjà à une autre surprise, attention ça se bouscule sur la bascule, ne soyez pas captivé par le galop, ils passent la ligne d’arrivée avant vous, vous êtes obligé de vérifier la pellicule car vous avez raté le plus important, ne serait-ce que ces trois rattellements de contrebasse non électrifiée au tout-début, le glissement des pattes sur le parquet ciré d’une souris que le chat tire en arrière, ses incisives décisives refermées sur la queue du pauvre rongeur. Fame en vingt séquences. Good man deep down : ah ! cette guitare qui sonne comme les cloches de l’église de Carcassonne, l’on quitte l’efficacité rockab pour la suffisance égoïste du country, bien sûr au milieu vous avez ces broderies pas pickée au hanneton, une autre façon de raconter la même histoire, un peu moins glorieuse, mais quel régal que ces rodomontades du gars qui a tout vécu et qui détient la sagesse absolue, image de redneck réac, conservateur, con et stupide. Bref un homme comme les autres, comme nous. Better son since I’m dad : le même que le précédent. Exactement la même chose. Mais après la face nord, voici du côté du sud, la voix de Rémi resplendissante comme le soleil, la batterie de Guillaume qui trotte gentiment, et la guitare d’Eddie qui vous fout son grain de sel sur l’oiseau du bonheur qui s’envole. Que l’on regarde monter dans le ciel, l’on sait qu’il va s’évanouir dans l’immensité azurée, mais l’on garde l’illusion qu’il reviendra et acceptera de s’enfermer dans la cage de notre cœur. Blowin in the holwin wind : changement de programme. Hien quoi ? What it is ! Un scandale ! Une hérésie. Un truc interdit ! Qui ne devrait pas exister ! Ils ont osé, qu’on les colle contre un mur, avec de la glue extra-forte, qu’ils ne puissent pas s’échapper, et qu’on les fusille immédiatement ! Vous ne me croirez pas, vous direz que je mens. Pas du tout ! Ils se sont permis, en plein milieu d’un disque de rockabilly, d’introduire du jazz ! Du jazz oui ! Bon, sachons comme les philosophes grecs modérer notre courroux, transformer notre ire en juste réflexion, réfréner notre colère mauvaise conseillère. Du jazz, soyons précis, exactement du swing. Remarquons, pas n’importe lequel, sont allés directement à l’essence de cette musique de nègres délurés, du swing ! En plus ça ne valse pas mal. L’est vrai que le swing a donné naissance au beat, et le beat est le cœur beattant du rockabilly. Qu’on leur pardonne, surtout qu’ils ne recommencent pas. En cachette, repassez-moi ce morceau, s’en sortent bien de cette avanie, il faut le reconnaître, en plus la voix de Rémi qui monte et descend à toute blinde dans l’ascenseur, c’est très bien. Coffee tox : enfin un rock’n’roll, un vrai, une guitare cochranesque, un piano démantibulé c’est Guillaume qui y touche, normal c’est un instrument à percussion, que dis-je à persécution, quand il vous tient il ne vous lâche plus, un vocal à la Little Richard, connaissent leurs classiques, en plus ils font durer le plaisir, remettent le couvert pour un second service, l’Eddie il poinçonne des hameçons sur sa gratte. Jugez de ma mansuétude, moi qui suis un intox au café je passe sous silence qu’ils terminent en réclamant une tasse de lait !