KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 364

A ROCKLIT PRODUCTION

08 / 03 / 2018

|

CREATION / JAKE CALYPSO / RICKY AMIGOS BASHUNG / VICTOR LEED / BIG BEAT MAGAZINE N° 29 |

Mais que foutait Dieu avant the Creation ?

C’est exactement la question que se posait Samuel Beckett à une époque. Chacun sait aujourd’hui que les Creation auraient pu devenir l’un des groupes majeurs de l’histoire du rock anglais, mais Dieu en décida autrement.

Eddie Phillips et ses amis n’ont pas créé le monde, mais seulement le freakbeat, violent bâtard mongoloïde du rock anglais. Et puisqu’on patauge dans les périphrases, citons Oregano Rathbone qui, pour démarrer son panoramique des Creation, cite Voltaire : Si les Creation n’avaient pas existé, il aurait fallu les inventer. Puis il jongle avec de bien belles expressions : mod-psych, pop-art et great hair. C’est vrai qu’à cette époque, les grands groupes anglais savaient soigner leur mise et veiller aux détails.

C’est fou comme le temps passe. Eddie Phillips atteint aujourd’hui l’âge canonique de 74 ans. On découvre aussi qu’Edsel publie un coffret consacré aux Creation. Tout cela paraît tellement irréel ! Est-ce la consécration d’un groupe que Dieu a cruellement maintenu dans les ténèbres de l’underground britannique ? Eddie Phillips et ses amis méritaient pourtant leur place au balcon, à côté des autres, c’est-à-dire les Who, les Kinks, les Beatles et les Stones.

Eddie Phillips parle dans le micro d’Oregano. Il a su garder son franc parler, cette manière qu’il a de crackler ses crackles sans ambages. Il explique qu’il vient de jouer avec The Stone Foundation, mais il ne repart pas en tournée - No more vans for me - Eddie rappelle ses débuts avec les pré-Creation, the Mark Four - I used a Futurama guitar through a 15-watt Vox, an AC15 - et il ajoute que Kenny Pickett se ramenait au volant d’une Ford Zodiac MkII - Which was a great car to have at the time - Eddie se souvient du temps des incessantes tournées à travers toute l’Angleterre, un circuit où ils croisaient Brian Auger & The Trinity, The Action, Georgie Fame, Geno Washington & The Ram Jam Band. Le groupe tournait énormément en Allemagne. Eddie put enfin se payer une Gibson 335 et un Vox AC30 - The black one with the trebble boost, great amp !

Un beau jour, Tony Straton Smith devient manager du groupe et propose un nouveau nom : The Creation. Joli nom ! Strat recrute Bob Garner, l’ancien bassman de Tony Sheridan et met les Creation en contact avec Shel Talmy. C’est là qu’on entre dans la légende. Récemment débarqué à Londres, cet Américain vient de créer la sensation en produisant les Who et les Kinks. Les Creation auditionnent au Regent Sound Studio de Denmark Street. Pouf c’est parti ! Comme Shel Talmy vient de créer Planet Records, il leur propose un contrat. Signez là mes coco, oui, sur les pointillés ! Un mois plus tard, les Creation entrent en studio pour enregistrer «Making Time», un single qui va en faire tomber plus d’un et plus d’une de sa chaise. Eddie adore ce cut - We’d just be smashing the chords down - Et là on tombe droit sur le vieux cliché de l’archet qu’on nous rabâche depuis des années dans tous ces horribles magazines de rock. En utilisant l’archet, Eddie voulait juste maintenir sa note - I was looking for long sustain - Il voulait sustainer son Mi et marteler des notes sur la corde à vide, ce qui lui permettait de faire deux choses à la fois. Il s’intéressait beaucoup aux weird sounds. Les Creation s’entendaient à merveille avec Shel Talmy, un homme providentiel, puisqu’il ne s’intéressait qu’à l’énergie des groupes. Les sessions d’enregistrement allaient vite - It was all done pretty quickly, first or second take - Ils enregistraient sur un trois pistes. En plus Shel Talmy ne leur imposait pas de baisser le son : en studio, les Creation jouaient au même volume que sur scène. Full blown sound ! Ça s’entend.

D’ailleurs, sur scène ils commencent à jouer avec les fameux Marshall stacks - A big sound, four 4x12s. You could really feel the sound - On commence alors à les comparer aux Who, ce qui paraît absurde aux yeux d’Eddie - The Who never influenced us. We never saw them play and they never saw us - Eddie ajoute qu’un joue un roadie vient lui dire : There’s a band in West London doing your act, they’re called the High Numbers ! - Et Eddie lui fait cette réponse superbe : So wot ? - Jouer «Painter Man» sur scène leur donne une idée : pourquoi ne pas en profiter pour faire du pop art ? Et hop, ils fabriquent des grands châssis et achètent des pots de peinture. Kenny Pickett peint sa toile sur scène, dans le feu de l’action, et la détruit. Chaque soir, c’est le même cirque. D’où l’expression : Our music is red with purple flashes qui va devenir le titre du très beau livre que Sean Egan leur consacre. Ils deviennent extrêmement populaires en Allemagne, en France et en Hollande, mais pas en Angleterre ! Comme c’est bizarre... Vous avez dit bizarre ?

Planet Records se casse la gueule en 1966 et les Creation se séparent de Tony Straton Smith. La situation du groupe se dégrade encore un peu avec le départ de Kenny Pickett. Il pourrait bien avoir été viré, car, comme le rappelle Ronnie Wood dans ses mémoires, les Creation avaient la manie de virer les gens. Mais la vie continue et le groupe retourne en studio avec Shel Talmy pour enregistrer le très ironique «Can I Join You Band». Bob Garner chante à la place de Kenny Pickett. Et comme Bob ne joue plus de basse, le groupe recrute Kim Gardner, qui vient des Birds. En 1967, ils enregistrent «Tom Tom» au studio Pye. Puis après l’enregistrement du fabuleux «How Does It Feel To Feel», Eddie Phillips quitte le groupe - The band had run out of steam - Les Creation tournent encore un peu en Europe jusqu’au moment où Bob Garner jette l’éponge. Kim Gardner se sent bien seul et il fait venir son veux copain Ronnnie Wood qui jouait avec lui dans les Birds. Kenny Pickett revient alors chanter et les Creation reprennent un peu de couleurs. Cet ultime line-up de Creation enregistre trois singles, dont une reprise du «For All That I Am» des Tokens, avant de jeter l’éponge pour de bon, en juin 68.

Eddie Phillips joue ensuite de la basse dans TNT, le backing-band de PP Arnold. Kenny Pickett travaille aussi pour elle, mais en tant que chauffeur.

Le coffret Edsel ressemble à s’y méprendre à un passage obligé, pour tout fan non seulement des Creation, mais aussi du son freakbeat des années de braise, comme dirait l’humble Mohammed Lakhdar-Hamina. On trouve quatre CD et un DVD dans ce coffret béni des dieux. On découvre dans le DVD l’interview d’un Eddie Phillips admirablement bien conservé, pour un mec de son âge. Il raconte comment il a construit sa guitare et son ampli, voici soixante ans. Puis il se souvient d’avoir vu Buddy Holly - He was really an influence - Et quand il évoque l’année 66, il sort ça : «Great time to be in London. Great feeling around» - Eh oui, c’est là que ça se passait. Il se souvient de son premier Ready Steady Go avec Little Richard et il rappelle que les Creation n’enregistraient alors que des singles, pas d’albums - Yeah weird sounds were our department, really - et il ajoute : «Kenny was great to work with.» - Et quand l’interviewer lui demande pourquoi Psychedelic Rose n’est pas sorti à l’époque, Eddie ne sait pas - Honestly I don’t know - Et pouf, on embraye sur un Live German TV Show, avec «Making Time». Les jeunes Allemands dansent le jerk, Bob Garner joue au doigt sur une basse Gibson SG et Eddie gratte sa demi-caisse. Il passe de beaux claqués de claquemure, mais il fait hélas le con avec son archet. On retrouve du Pete Townshend chez Eddie mais certainement pas du Keith Moon chez Jack Jones qui bat lourd et lent. En 1967, Kenny n’est plus là et c’est Bob qui chante. Kim Gardner joue de la basse. Avec ses lunettes noires, Bob Garner a une allure de rock star. Il n’a pas la voix, mais assez de prestance pour passer «Painter Man» comme une lettre à la poste. Ils jouent en rang d’oignons comme les Move. Ah le British beat ! Ces mecs étaient nés pour ça. Et pouf, on saute en 1993, au Mean Fiddler. Kenny a pris du lard, Eddie a maigri. Ils tapent dans «Life Is Beginning», pure pop psyché d’Angleterre, avec la magie vocale des unissons polissons. Eddie joue maintenant sur Strato, avec un son clair comme de l’eau de roche. Il solote au long cours avec le panache qu’on lui connaît. Kenny rappelle qu’ils n’ont pas joué ensemble depuis 25 ans. C’est dingue ! Et ils envoient «Nightmares» qui sonne comme un hit des Who, avec le tralala du lalalalalalala. S’ensuit un concert filmé en 1995, au même endroit. Kenny a maigri, «Biff Bang Pow», pur slab de garage sixties. Bob Garner est toujours aussi bien coiffé. Eddie reste bien frénétique dans ses solos d’hyper-gratin dauphinois. Ils jouent les accords des Who («I’m A Boy») dans «Try And Stop Me». Eddie s’efforce ensuite de rester fidèle à l’esprit du «Hey Hoe» de l’ami Jimi, et puis avec le temps, les coups d’archet de «Making Time» deviennent un peu pathétiques. Eddie claque un gros mi pour «Creation». C’est un son qui n’appartient qu’aux mighty Creation. Et ça sonne comme un hit. Ah il faut voir ce guitariste shooter la flamboyante pop anglaise des sixties. C’est un moment d’histoire et soudain, il envoie les premiers jets d’une potion magique nommée «Power Surge».

Les quatre CD font de la chronologie. Ça démarre avec les Mark Four en 1964 sur le disk 1, et sur le disk 3, on trouve le fameux Psychedelic Rose jamais paru. Et bien sûr, le disk 4 propose l’effarant Power Surge.

Les Mark Four swinguaient bien, leur cover de «Rock Around The Clock» passe comme une lettre à la poste. Il faut aussi entendre le solo qu’Eddie passe dans «Crazy Country Hop». Quel son ! Tout est trémoloté jusqu’à l’os. Tiens, voilà un hit digne des Who : «Work All Day», rageur et joué au riff vengeur. Ils font aussi du Dylan («Going Down Fast») avec une pince à linge sur le nez. Incroyable mais vrai. Ils adorent le Dylan électrique de l’âge d’or. Et hop, on passe aux Creation et aux versions mono des gros hits : «Making Time» (drivé à la basse, Shel Talmy sature le son, on est en pleine démesure), «Painter Man» (hit muddy de Shel Talmy, bassmatic de dingoïde, Bob Garner fait tout le sale boulot, avec des coups de bas du manche, c’est lui qui allume le cut), «Biff Bang Pow» (Mod shuffle, explosif, désolé, mais c’est du génie pur, et Eddie enquille un killer solo, ah l’enfoiré ! Message à tous les garagistes : avant même de commencer à vouloir peigner la girafe, écoutez «Biff Bang Pow». Tout y est), «Nightmares» (ils se prennent pour les Who), et puis avec cette somptueuse cover de «Cool Jerk», ils capitalisent sur les Capitols, «Can I Join Your Band» (classique freakbeat imparable), «Through My Eyes» (heavy Psychout de rêve humide, Eddie passe un solo remarquable, on ne dira jamais assez à quel point ce mec peut être exceptionnel), «How Does It Feel To Feel» (le hit définitif des Creation, plongée garantie dans un océan de bonheur, la fibre psyché devient palpable, Eddie porte un jabot et tombe sur le râble du cut et l’expédie ad patres). Vous ne trouverez pas ça ailleurs. Le génie sonique des Creation dépasse tout ce qu’on peut imaginer.

On trouve sur le disk 2 les versions stéréo des hits. Et des surprises comme une version explosive de «Bony Moronie», un modèle pour l’époque, un vrai template platonicien. Eddie et ses amis réincorporent l’énergie du vieux rock’n’roll dans la fournaise Moddish. Eddie finit avec un solo à l’agonie absolument dément. Et puis il y a ce truc qui s’appelle «For All That I Am», un joyau freakbeat embarqué en enfer par cette brochette de surdoués. Extraordinaire tension pop. C’est même pire que ça : les Creation transcendent la pop, à un point qu’on ne peut imaginer tant qu’on a pas écouté ça de près. Le cut grimpe en flèche et Bob Garner glougloute sur sa basse. Dans les versions stéréo des grands hits, la voix de Kenny Pickett sonne comme le clairon de la Brigade Légère. En fait les Creation traitaient d’égal à égal avec les Who. Eddie était alors the real killer guitar-man de Londres, beaucoup plus virulent que Pete Townshend. Et si on y réfléchit bien, le freakbeat des Creation se distingue par son outrecuidance. Il faut aussi les entendre faire exploser «For All That I Am» au firmament. Seuls les Creation étaient alors capables d’un tel exploit.

On retrouve quelques bricoles de Mark Four sur le disk 3 et notamment cette énormité intitulée «Hurt Me If You Will», datant de 1985. Hallucinant ! Et puis on tombe sur cet album enregistré en 1987 et seulement paru en 2004 : Psychedelic Rose. C’est là que se nichent ces hits que sont «Lay The Ghost» (une falaise de marbre qui s’écroule dans l’écume des jours, hit majestueux, très mélodique, un brin prog, c’est vrai, mais Eddie prend le parti-pris de la divine heavyness), le morceau titre (joli stomp de pop qu’il faut avoir entendu au moins une fois dans sa vie), «Dog It My Way» (impressionnant placage d’accords d’Eddie, on sent qu’ils visent le sommet de la pop, mais Ken chante trop perché, il s’éloigne de la rive et fait le tapin). Disons que l’album est mal foutu, peut-être sur-produit, même la version de «Making Time» racole sur le boulevard. Et de cut en cut, on voit les pauvres Creation s’enfoncer dans la putasserie. Quand on écoute «White Knight», on croirait entendre Boney M. Ils barrent carrément en couille avec «Spirit Called Love» qui sonne comme de la no-wave de la pire espèce et bien sûr, le pauvre Eddie boucle avec sa «Jimi Hendrix Trilogy» qui est une vraie catastrophe.

Heureusement, le disk 4 relève le niveau avec «Power Surge» et ce beautiful «Creation» saturé de son et ravagé par la basse de Bob Garner. Après le refrain mélodique, Eddie part en vrille de génie pur. Voilà ce qu’il faut bien appeler un répondant au dessus de tout soupçon. Et les basslines de Bob, quelle bénédiction ! Tout est là. Morceau titre lui aussi imparable. Il faut tout de même préciser que Joe Foster produit cet album, donc ça sonne. Et ils replongent dans le pur jus de sixties Mod Sound avec «Someone’s Gonna Bleed». Toute la stupéfaction des Mods black-bombérisés est là, c’est le cœur du mythe, son purple heart, l’étendard du Moddish beat claque dans l’azur immaculé. Ce génie pop est infesté de requins et d’accords d’Eddie Phillips. Encore un merveilleux coup d’extase fondamentale avec «Shock Horror». Franchement, cet album est un don du ciel. Les Creation créent l’illusion. Et voilà le stoner d’Eddie la bête : «Killing Song». C’est une véritable incitation à la démesure. Eddie drive ça à sa manière, sans pitié pour les canards boiteux. C’est joué au beat de jump avec une incroyable énergie. Comme on le voit avec «City Life», Eddie déterre toujours la hache de guerre. Pour le meilleur et pour le pire - Living in the city - Aw, c’est bardé de son. Eddie joue tout à la distorse mélodique. On entend Bob faire des siennes dans «English Language». Quel bassman ! Tout ça se termine avec deux cuts solo d’Eddie, «Woodstock Daze» et l’effarant «Good Times», ultime coup de Trafalgar.

C’est un plaisir que de mettre le grappin sur la version vinyle de Power Surge, un album qui va tout seul sur l’île déserte. Il n’a même pas besoin de nous. C’est l’un des plus grands classiques de rock anglais de tous les temps. Vous ne trouverez pas un seul déchet sur cet album. Il ne compte pas moins de deux coups de génie, à commencer par «Creation» qui ouvre le bal de l’A, un hit gorgé de son et dévoré de l’intérieur par la walking bass de Bob Garner. Ce truc peut hanter un fantôme. Et puis soudain, éclate ce refrain divin que visite la grâce elle aussi divine. L’autre absolu stormer s’appelle «Someone’s Gonna Bleed», claqué d’entrée de jeu à la Stonesy, et puis ça vire Moddish overdrive. Voilà encore un hit séculaire. C’est d’une indécente supériorité. Comme on l’a déjà indiqué, c’est Joe Foster qui produit, d’où le gros son de cet album miraculeux. Oh il faut entendre Kenny clamer Electric power surge comme un cake ! Le «Nobody Wants To Know» qui ouvre le bal de la B répond à une volonté d’imposer un son à coups de talon. C’est en plus gorgé de qualités mélodiques, puis ils tapent «City Life» au gros British beat saturé. On retrouve cet équilibre unique au monde entre le psyché pop et le beat du démon. Encore plus fascinant : «Free Men Live Forever», just perfect, et ça continue avec «Ghost Division», plus heavy, bardé de chœurs fantômes - Ghost/ Ghost division/ Ghost/ Ghost division - C’est le genre de chose qui peut marquer l’esprit au fer rouge, surtout que Bob Garner rôde dans le coin avec un gros son bien rond. Et ça se termine avec «O+N», une nouvelle échappée belle digne des plus grandes heures du Duc de Berry. On assiste là à une complète libération des atomes du rock. Kenny Pickett n’en finit plus d’emmener son beat à l’assaut du ciel.

Tout aussi indispensable, voilà Lay The Ghost, un album de reformation enregistré live au Mean Fiddler, 26 ans après le split du groupe. Dès «Batman/Biff Bang Pow», on voit que les Creation n’ont rien perdu de leur légendaire vigueur. Ils restent Moddish jusqu’au bout des ongles, il faut entendre Bob Garner rouler ses gammes en sous-main. Quelle classe ! «Life Is Just Beginning» sonne tout simplement comme un hit des Who. Puis ils tapent dans «I’m A Man», mais ce n’est pas aussi bon que la version enregistrée avec les Pretties. Eddie ne le rejoue pas à la note suspendue. Dommage. Et on retrouve les fiévreux accents Whoish - La la la la la la - dans «Nightmares», pur jus de rut ado. On tombe en B sur une fabuleuse version de «Tom Tom». Ils n’ont rien perdu de leur éclat. C’est tout simplement exceptionnel. Eddie multiplie les figures de haute voltige, il joue tout au gras du bide et en thématique infectueuse. Lui et Ronno sont vraiment les deux guitaristes les plus fascinants d’Angleterre. Kenny indique au public que «Lay The Ghost» a été écrit spécialement pour la reformation du groupe. Ils n’ont vraiment rien perdu de leur faculté à légender dans les brancards - On the road to nowhere - Les riffs d’Eddie puent l’élégance à dix kilomètres à la ronde. Et pour corser l’affaire, ils attaquent «How Does It Feel To Feel». Le public les acclame. Le ciel nous tombe sur la tête. C’est une fournaise. Il n’existe rien d’équivalent en Angleterre. Ils terminent avec «Painter Man». Eddie sonne exactement comme le early Pete des Who et les chœurs sont ceux des Who. On appelle ça du mimétisme.

En 1990, Eddie Phillips avait enregistré dans la plus parfaite indifférence l’album Riffmaster Of The Western World. On y trouve deux prunelles de nos yeux, une reprise d’«High Heel Sneakers» et une version pharaonique d’«How Does It Feel To Feel». L’High Heel est sabré d’entrée de jeu, ce sacré Eddie sait créer la sensation définitive, il nous gratte ça à la mythique sévère, yeah yeah yeah, c’est joué jusqu’à l’os. Même chose pour l’How Does It Feel, riffé de frais, légendaire dès les premières mesures. Comment pourrait-on définir Eddie Phillips ? Le mage du magistère ? Le maître de Marguerite ? Le master de masse ? Ce qui nous harponne le plus le cœur, c’est sans doute sa sublime approche de la heavyness psychédélique. On reste en awe devant le suspensif du pont suspendu. Il lâche des claqués d’accords mirobolants et joue le rock psychédélique anglais au mieux des possibilités maximalistes. Tout est très fascinant, sur cet album à petite pochette noire, tiens par exemple cette «Hendrix Trilogy» qu’il nous ressort des limbes. Il démarre avec «Hey Joe» et on s’en doute, ça vire à la catastrophe, car Eddie n’a pas la voix requise pour hey-jotter comme l’ami Jimi. Tragique et ridicule. Eddie perd tout le mess around. Alors il se fond dans «The Wind Cries Mary», sauf que la voix fait toujours pâle figure. C’est atrocement beau, mais Jimi nous manque - And the wind cries no more - Alors Eddie part en solo épidermique et ça se réveille subitement avec «Purple Haze», Eddie joue la carte du sustain de haze et s’en trouve fort à son aise, il skus-me-while-I-kiss-the-sky comme il faut, et pour maintenir la température, il enchaîne avec une belle version de «Midnight Hour». Il part la fleur au fusil, il nous claque ça au riff de l’East End, on le sent dévoué à la cause, nous voilà une fois de plus avec une version sévèrement riffée, ça ne rigole plus. Quand Eddie veille au grain, il veille au grain ! Le «Riffmaster» d’ouverture du bal vaut aussi le détour, c’est riffé sur un épais velours de l’estomac, Eddie sait soupeser les couilles du son. Chez lui, tout n’est que soupesage, riffage et volubilité suspendue. Il termine avec un «Mumbo Jumbo» monté sur le bon vieux Diddley Beat. Pauvre Eddie, il doit faire des pieds et des mains pour se faire admettre chez les consommateurs et tous ces ingrats qui n’entravent rien. Comme il est difficile d’être une légende du siècle. Victor Hugo, l’exilé de Guernesey, en savait quelque chose.

Eddie revenait en 2011 avec l’impressionnant Woodstock Daze, un album bardé de son. Dès le morceau titre, il envoie un shoot de Phillips daze dans le cul flappi de l’inconscient collectif. C’est un brin Walrus dans l’esprit, mais avec des trompettes joyeuses et une dynamique de brit-pop sixties. Notre héros connaît les secrets du son. Et ça continue avec «Waiting At The Crossroads», fabuleux shoot de boogie blues qui fleure bon la T. Rex-mania et l’Unstoppable Carter, c’est modelé dans l’enfer du son - Love have mercy/ Waiting at the crossroads - Eddie nous sonne bien les cloches, en vrai coq de Clochemerle et le voilà qui vrille sa bobine de solo, quel enfoiré ! Il tape une reprise de son vieux «Biff Bang Pow», ça sonne comme un réflexe et ça vire à la dementia collectivita de garage anglais, c’est d’une classe outrageante et embarqué au coulage de bronze d’Eddie doo doo doo you care for me/ Gotta move along babe, et il passe un solo de trille évangélique. Eddie règne sans partage sur la Creation. Il n’existe rien d’aussi devastating, darling. Il nous indique le chemin de la Mecque frénétique. On se pâme aussi devant «If I Ever Stop Moving», bouquet de relances extravagantes, tout est gonflé à l’hélium, et si tu veux entendre un LP de rock anglais pur jus, c’est là. Il finit avec une doublette démentoïde, «Good Times» et «PsychArelic», histoire de nous laisser le meilleur des bons souvenirs.

Oh et puis, il y a l’ouvrage de Sean Egan, Our Music Is Red With Purple Flashes: The Story Of The Creation qui jette une lumière pour le moins psychédélique sur l’histoire mouvementée du groupe. Il revient assez longuement sur la frappante ressemblance de look et de style entre Pete Townshend et Eddie Phillips - both skinny, black-haired axe-weilders with a similarity in the nose department - et il étaye son parallèle avec les changements des noms (Mark Four et High Numbers qui deviennent les Creation et les Who), ces deux groupes qui sont des quatuors, explosive and melodic music, pop art, et le même découvreur/producteur, Shel Talmy. Pete Townshend reconnaît que Dave Davies, Capton et Jeff Beck happened on feedback at the same time - But I was the loudest ! Sean Egan revient longuement sur Strat qui en plus des Creation manageait les Koobas et Beryl Marsden. Bien sûr, les Creation ne savaient pas que Strat était gay, comme l’étaient Simon Napier-Bell et Brian Epstein. La première chose que fit Strat fut de virer le bassman Tony Cook qui n’avait pas de look - small dumpy guy - pour le remplacer par Bob Garner. Ça faisait un blond dans un groupe de bruns et à l’époque, ça pouvait revêtir une certaine importance. Qui voit-on sur les pochettes des Stones et des Yardbirds ? Brian Jones et Keith Relf ! On ne voit qu’eux. Et quand Strat leur propose d’abandonner le nom de Mark Four pour s’appeler the Creation, ils rétorquent que ça fait un peu bible - It’s a bit bible, innit?» - et Strat le stratège leur répond : «That’s right. The Creation - we’ll create.» Comme on la déjà dit, dans l’histoire des mythes, le moindre détail revêt une importance considérable.

C’est Strat qui connaît Shel. Sean Egan rappelle que Shel Talmy est un producteur auteur, dans le même esprit que Phil Spector, ce qui est très différent du style de Mickie Most qui fabrique des hits à la chaîne. Comme Spector, Talmy sait tirer le meilleur profit d’un groupe (les Kinks, les Who et les Easybeats sont là pour le prouver). Talmy rappelle qu’à son arrivée en Angleterre, les groupes jouaient du polite rock, y compris les Beatles et les Kinks. Pour lui, les Stones et les Who furent les premiers à partir dans une autre direction et les Creation aussi, vers quelque chose de plus psychédélique. Talmy enregistre les Creation live, il veut du real raw. Il ne s’intéresse qu’à une seule chose : l’énergie des groupes. À ses yeux, les Creation ne sont pas des grands musiciens, mais le groupe sonne bien. Alchimie ? - That is exactly the word. They were greater than the sum of their parts. Shel parle comme Paracelse. Il n’y a pas de hasard.

Sean Egan revient aussi longuement sur le mystère de Toutankamon : a-t-on vraiment proposé à Eddie Phillips un job de guitariste dans les Who ? Pete Townshend rappelle qu’à une certaine époque les Who battaient de l’aile. Moony et John Entwistle en avaient marre de ce con de Daltrey qui leur tapait dessus et ils pensaient monter Lead Zeppelin (sic) avec Jimmy Page et Jeff Beck. Alors Pete devait anticiper et imaginer un moyen de renaître des cendres des Who. Il aimait bien Eddie Phillips. Il avait aussi repéré Phil Chen qui jouait de la base dans Jimmy James & the Vagabonds.

Pourquoi le groupe a viré Strat ? Parce qu’il empochait tout le blé sans rien redistribuer. Comme McLaren, il prétendait «investir» l’argent du groupe dans des «projets». Alors, ils se sont tournés vers Robert Stigwood qui était alors un manager de renom, mais il avait déjà trop de boulot avec les Bee Gees. Sean Egan revient aussi longuement sur la mouture finale des Creation, celle qui a suivi le départ d’Eddie Phillips en 1968. Comme Ronnie Wood l’avait remplacé, les Creation se mirent à sonner comme BB King et ce fut la fin des haricots. Amen.

Kenny Pickett postula pour le job de chanteur dans Led Zeppelin et il devint leur premier tour manager. Kim Gardner monta Ashton Gardner & Dyke. Quant à Eddie, il aurait pu remplacer Steve Marriott qui venait de quitter les Small Faces. Mais on ne lui avait rien demandé. Alors pour vivre, Eddie va conduire le bus 38 - Goes up to Victoria, went up to Leyton, right throught the West End - Et quand sonne l’heure du comeback, Alan McGee songe à solliciter Shel Talmy, mais Joe Foster veut s’en occuper. Dommage.

Signé : Cazengler, créafion

Creation. We Are Paintermen. Hit-Ton 1967

Creation. Lay The Ghost. Cohesion 1993

Creation. Power Surge. Creation Records 1996

Creation. Creation Theory. Edsel Box Set 2017

Eddie Phillips. Riffmaster Of The Western World. Promised Land 1990

Eddie Phillips. Woodstock Daze. Deliverance Of Sound 2011

Oregano Rathbone : Bow Selector. Record Collector #465 - April 2017

Sean Egan, Our Music Is Red with Purple Flashes: The Story of the Creation. Cherry Red Books 2004

Sur l’illusse, de gauche à droite : Kim Gardner, Jack Jones, Eddie Phillips et Bob Garner.P. S. : voir aussi l'article sur Shel Talmy – du même Cat Zengler – in KR'TNT ! 3339 du 14 / 09 / 2017.

*

* *

Lecteurs fidèles, vous êtes comme les mouches, vous aimez le sang. Le stupre et la violence sont les uniques raisons pour lesquelles chaque semaine vous vous jetez sur ce blogue. Vous faut votre ration hebdomadaire de rock'n'roll qui tâche, qui saigne et qui tue. Et bien ce soir ce sera différent. Du calme, de la douceur, de la tendresse. De la gaze, du satin, du velours. Ne vous y fiez pas trop toutefois. Prudence avec les rockers, z'ont toujours un parapluie bulgare sous le coude, au cas où.

03 / 03 / 2018 – FLOW

HOMMAGE A ELVIS A PARIS

JAKE CALYPSO / RICKY AMIGOS

La Seine est haute, mais the boat-flow est resté sagement à flot. Nec Mergitur. Facile à trouver, 48 ° 51 ' 47,8 '' de latitude, 02 ° 18' 53,6'' de longitude. Si vous n'avez pas de sextant dans votre poche, il est beaucoup plus simple de filer sur les quais, au bas du pont Alexandre III, rive gauche de la Seine, sur votre droite, le dos au dôme des Invalides. Restaurant et salle de concert, le Flow donne dans l'évènementiel des nuis parisiennes. Ce soir, de 19 heures à 23 heures Jake Calypso, et après soirée dance-bouillon-klub jusqu'à six heures du matin.

Belle salle et vaste scène dans les tréfonds de la coque qui se remplira comme un œuf. Délégation du 3 B, emmené par Duduche, le fan absolu d'Elvis, beaucoup de têtes connues, la tribu rockab a répondu à l'appel d'Elvis. Treat Me Nice, le Club des Amis d'Elvis, associé à l'évènement, offre enregistrements rares du fils de Tupelo et distribue calendrier de poche à l'effigie du matou des collines sauvages.

RICKY AMIGOS

Voulais le voir depuis longtemps. N'avais fait que l'apercevoir dans le public à un concert de Les Ennuis Commencent. L'est des conjonctions associatives qui remplacent aisément dix pages de texte et plus de trente ans d'explication de carrière. Riky Amigos c'est du rokab de bronco, ce dernier terme signifiant cheval libre et sauvage définit à merveille ce style qui galope dans les grandes plaines et hennit près des grottes sévillanes des gitans espagnols. Bref le voici, entouré de sa cavalerie, debout au milieu de la scène, occultant totalement Moza Pop derrière ses drums, J-P Maynadier crâne lisse comme une boule de billard, basse aux riff lourds comme des fanfares de mariage, dit El Primo, le premier cousin de la famille à émettre d'impertinentes remarques entre deux morceaux, l'imposant El Melenas prêt à faire gémir et couiner sa Gibson à la manière d'un chien dont vous vous amusez à scier les pattes juste pour voir s'il a mal. Ricky est au centre de ses amis, chemise rouge à pois blancs, guitare en main, une Madrilena précisera-t-il, les deux premiers titres me surprennent. Sonnent très groupes français, années soixante, Cette Fille, sans surprise qui lui a brisé le coeur et rendu fou, le scénario classique qui sent la malédiction du rocker à plein tube, avec une diction d'un art consommé, et Hé Cormoran ! le volatile monte haut, une cantilène aigre-douce sur le temps qui passe, et la loose qui vous colle à la peau à l'instar de ces nappes de pétrole peu écologiques qui vous enduisent les oiseaux marins d'une mortifère gluance. Ricky fait sonner les mots avec l'art consommé d'une ironie toute amicale. C'est ensuite que l'Espagne pousse sa corne, La Vida Pasa, Flor de Cristal, Casa Felix... y toda la sagrada familia dont je vous épargne l'énumération, l'on passe les Pyrénées, voici le roll-fandango, le rock-flamenco, le troll-alegria et le troc-buleria, El Melenas s'en donne à coeur joie, l'adore les licks qui tombent sans vous avertir en plein milieu d'une farandole, goutte à goutte, en plomb fondu sur votre cabosse tandis que le Maynadier vous rajoute deux louches sur les pieds pour vous donner envie de danser. Ne me demandez pas pourquoi Moza Pop se lève à chaque fin de morceau, afin de faire le tour de sa batterie et revenir s'asseoir sagement comme si de rien n'était.

L'Amigos s'en tient à sa diction impeccable, vous découpe le spanish language au laser et vous le tend brûlant. Le mec qui vous fout le feu à la forêt amazonienne en frottant une allumette. L'a la salle dans la boîte, alors nos quatre commancheros vont porter l'estocade, par quatre fois, Firmamento, le grand jeu des guitares emballées, Loco Loquito, un brin de folie n'a jamais tué personne – du moins nous on en est ressortis vivants. Mais voici L'Autobus de la ligne 179 qui s'avance. File à toute vitesse. Normal, adaptation française du Cadillac de Vince Taylor, même scénario, la fille dedans que l'on ne revoit jamais. Un truc à vous rendre dingue épileptique. Pas le temps de se calmer, un Heartbreak Hotel – n'est-ce pas une soirée Presley ? - à vous briser el corazon sin razon, et même pas le temps de s'apitoyer sur notre vie détruite par ce tourment rock, c'est fini. Commencent à débrancher, Patrick Renassia – un bienfaiteur de l'humanité ( accessoirement un des producteurs de la soirée ) s'empare du micro et au grand soulagement du peuple prêt à prendre les armes il donne le feu vert pour un ultime morceau. Evidemment ces traîtres d'engeance spaniarde vont finasser pour notre plus grand plaisir, That's All Right Mama, avec en sandwich au milieu, quelques wagons du Mystery Train. Finissent sous une salve d'applaudissements, mission remplie, la salle est chaude comme le mois d'août sur la Costa Brava ! Côte sauvage !

INTERLUDE

Mesdames, Messieurs, je requiers votre plus grande attention. Le concert auquel vous allez assister ce soir, est un peu spécial. Déroge entièrement aux lois calypsiennes de la gravité rock'n'rollienne. Je me permets, dans le silence religieux dont vous faites preuve et pour lequel je vous remercie, de vous présenter le quintette qui nous fait l'honneur de nous présenter quelques ariettes impérissables du compositeur Elvis Presley. Sur votre gauche, on the keyboards, Pascal Mercier, vous notez l'extrême concentration avec laquelle il contemple son clavier, à ses côtés l'archet en main, les cheveux à la Beethoven qui lui mangent le visage, romantiquement au garde-à-vous près d'une vénérable contrebasse c'est Stéphane Bihan. A droite, assis bien droit sur sa chaise, qui tient impeccablement sa guitare, c'est Christophe Gillet que vous connaissez pour la fluidité de ses soli dans l'ensemble harmonique des Hot Chikens. Enfin si vous me permettez d'exprimer quelques doutes sur l'interprète suivant, incapable de retenir ses sourires aguicheurs, les bras en désordre, je dénoncerai la présence de Thierry Sellier, l'habituel timbalier des mêmes Hot Chikens déjà cités.

JAKE CALYPSO

And the Flaming Stars

Patrick Renassia quitte la scène. Vient de rappeler que la soirée est dédiée à Elvis, que Jake Calypso, reprend son disque 100 miles, produit par Rock Paradise Records, consacré aux slows d'Elvis enregistrés pour les bandeS-son de ses films, Jake le rappellera lui-même plus tard, non ce soir il n'y aura pas de poirier sur la grosse caisse, non il ne se roulera pas par terre, ce soir c'est spécial de chez spécial...

Tout doux, tout doux, c'est parti, Christophe Gillet égrène des notes avec une application d'écolier sur sa guitare, et Jake Calypso paraît dans une splendide chemise rouge, la classe, flashy, le gilet que Théophile Gautier devait arborer la même teinte cardinalice, la même sénatoriale pourpre laticlaviaire, le soir de l'hugolienne première d'Hernani, pour être resté aussi célèbre. S'assoit, dos droit comme un I majuscule, en une pose quasi-hiératique, guitare sur les genoux, timbre clair mais mi-voix susurrée dans le micro, en plein dans le lent tempo tandis que sur le grand écran derrière défilent des photos d'Elvis, devant ses cadillacs surchargées pour partir en tournée et très vite, les chastes et passionnées embrassades ( not me too ) avec les différentes actrices de ses films.

And fhe Flow slows, à peine, même pas un roulis, l'assistance l'oreille dressée, écoute les ritournelles, qui s'enchaînent, Jake raconte en quelques mots les circonstances dans lesquelles il a enregistré les voix, plus ou moins clandestinement, autour de Memphis dans les lieux hantés par Elvis, Home is Where the Heart Is, I will be Home Again, un très beau Suppose – la plus difficile à chanter d'après moi, dépouillée, juste un filet de voix et la nudité de quelques notes errantes de guitare... s'en tire bien Jake the Snake, se faufile en les ballades sentimentales, arpèges voluptueux de couleuvre paresseuse, et consommé d'orgue traînant, et puis merveilleuse apparition, Lina Belaïd, toute belle, toute fraîche, qui s'installe sur une chaise et qui nous fait pleurer son violoncelle, nous envoûte de longs sanglots funèbres, avant de s'éclipser en emportant en son sillage notre âme de rocker attendrie.

Voyez-vous le slow, c'est bien. Mais il existe encore un truc supérieur. Le slow-rock. Calypso en clame le titre très fort : Flaming Star ! , en prime on a droit aux extraits du film, Jake en profite pour lancer au galop le bel appaloosa qui passe sur l'écran, la tension monte d'un cran dans la salle. J'avais deviné juste, la cavalcade terminé, tout le combo rentre dans le rang, sauf Monsieur Thierry Sellier, l'avait déjà forcé sur les breaks durant l'étoile en flammes, mais il ne s'arrêtera pas là, dans la série des sweeties romances qui suivent, il pousse un peu, aux coups de ses balais l'air de rien de plus en plus appuyés, les jolies déclarations dans les orties rockollifères, à tel point qu'après I'll Remember You et Poketful of Rainbows, Jake Calypso rajoute un titre, qui n'appartient pas au CD 100 Miles, un blues assure-t-il et il nous fait crépiter A Mess Of Blues, d'une façon peu académique si l'on s'en tient aux rustiques rudiments du blues.

Vous le fait valser à cent à l'heure. La salle exulte, n'y tient plus lui-même, se lève, arpente la scène, jette la veste, court vite se rasseoir comme un gamin en faute que l'on vient de surprendre en train de chouraver du gâteau dans le frigo au lieu de plancher sur son devoir de math. Bref si nous osons une traduction métaphorique foireuse, une messe en bleue pas très catholique qui sent un peu trop le grand soufré. Calmons-nous, pas de panique, Wild in the Country, Today Tomorrow & Forever – l'est si convainquant l'oison diabolique que si j'étais une fille j'y croirais, Milky White Way, d'une bien belle manière, Lina Belaïd est revenu faire gémir et bramer son violoncelle tel un cerf accablé de chagrin au fond des bois, mais cette fois, l'on est moins émus, nos larmes sont taries et malgré cette douceur angevine digne de Du Bellay avec laquelle elle effleure son instrument, l'ambiance a changé, l'on sent que l'orage électrique approche.

Un seul coupable, Thierry Sellier, vous assène les trois coups de semonce fatal, la semence foudroyante du destin qui s'écroule sur vous sans que l'ayez invitée, If youre looking for trouble, keep the rigth place, Calypso encore tout emberlificoté dans son acoustique nous menace dans son micro, vous repousse chaises, guitare, micro en un coup de vent ( avis de tempête ) et les Flaming Stars explosent. Stéphane Bihan slappe comme s'il giflait son percepteur, Christophe Gillet, ne frôle plus sa guitare comme s'il jouait de la harpe, la métamorphose en harpie vengeresse, vous envoie sans pitié des riffs de feu furieux qui vous affolent, et Pascal Mercier atteint d'un très grave delirium tremens transforme son clavier en pumpin' piano, du coup Loison s'en vient régler son compte à une touche, une seule, un vieille histoire à apurer, on ne sait pas laquelle, mais il vous la défonce d'un doigt Little-Richardien, vengeur et terriblement opiniâtre, qui fait hurler la salle de plaisir paroxystique à tel point que l'on atteint le point G +++ de l'orgasme collectif lorsqu'il entreprend de jerrylouser la moitié des touches en longues glissades foudroyantes, à croire que l'on vous épile à vif le pubis.

Après cela, ils viennent tous en groupe saluer. Une honte, un scandale. Essaieront de nous refaire trois fois le coup. Inutile de dire que ce genre de combine ne prend pas. Renvoyés immédiatement au boulot. On sait bien qu'il se fait tard, mais on veut encore casser quelques œufs d'autruche de plus dans l'omelette. On a eu raison d'en redemander une grosse portion, quelques courageux et courageuses sont invités à monter sur scène et une fiesta charivarique imprégniée de ferveur gospellique embrase la salle qui catapulte a capella... Y aura encore quelques gâteries dont un Rockin to Night jamboreesque, mais c'est la fin, le salut final sous les acclamations... Patrick Renassia vient remercier public et artistes donnant rendez-vous pour un autre concert...

Ce n'était pas gagné d'avance, mais au poker menteur du rock'n'roll Jake Calypso et ses Flaming Stars viennent de rafler la mise, les paris, et la banque. Une soirée mémorable. Qui restera dans les annales.

Damie Chad.

( Photos : FB : Jean-Pierre Jipeka Kohut et Eric Lecaille )

P.S. : en fin de cette livraison le lecteur curieux du disc 100 MILES de JAKE CALYPSO, parue dans la 339 ° édition de KR'TNT ! Du 14 / 09 / 2017

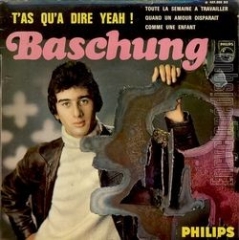

BASHUNG

VERTIGE DE LA VIE

PIERRE MIKAÏLOFF

( Editions Alphée – Jean-Paul Bertrand / 2009 )

Les copains m'avaient prévenu, tu verras c'est le meilleur, mais je n'ai pas fait d'effort pour le rechercher. Comme les petits oiseaux j'attendais qu'il me tombât tout cui-cui sous la main, ce qui n'a pas tardé à se concrétiser. La faute à la barrière du train qui m'a permis de visionner le paysage, à droite et à gauche. Pile sur une armoire remplie de books à disposition des voyageurs. J'ai garé la teuf-teuf et suis allé jeter un coup d'œil, du Bordage, du Genet, et ce Mikaïloff, j'ai fait main basse, autant de pris sur l'ennemi. Avant on attachait les chiens sur les aires d'autoroute, maintenant c'est les bouquins qu'on empile auprès des gares, les gens feraient mieux de s'abandonner eux-mêmes, au moins on n'aurait pas à les récupérer.

Quatre cent quarante pages, remarquez avec l'interligne aussi large que la Seine en crue... en plus Bashung c'est un bavard, un renfermé paraît-il, un taciturne réputé soi-disant, mais suffisait de lui ouvrir un micro pour qu'il vous en ponde des tartines. Le mec, non seulement il réalisait ses disques mais il assurait le service après-vente, vous racontait tout ce qu'il avait voulu faire, comment vous devriez le recevoir et n'omettait pas le parallèle avec la confection et la réception des précédents. Pouviez lui poser des questions sur tout, il aimait philosopher sur ses méfaits comme sur ses succès. Le regard critique en plus. Des confidences à ne plus savoir où les mettre. Mikaïloff n'en abuse point, du moins au début, parce que parvenu à la deuxième moitié, il doit être pressé de finir, alors il recopie.

Ce qui n'est pas un tort. Rien de plus insupportable que ceux qui parlent à votre place. Ce n'est pas que victimes ou coupables vous sortent la vérité vraie, ne soyons pas naïfs. Mikaïloff recoupe dires et paroles, sans insistance mais suffisamment, pour mettre Bashung en face de ses incohérences et de ses non-dits. Ce qui n'est pas un crime en soi, n'est ni mieux ni pire que nous Bashung, repeint un peu la façade selon les circonstances. Souvent la haine recouvre nos anciennes amours. Ce n'est pas que l'on trompe les autres, c'est que l'on se renie soi-même.

L'enfance de Bashung en Alsace ne nous y attardons pas, lui-même n'aimait guère l'évoquer. Ce n'est pas qu'elle fût déplorable ou malheureuse, seulement terne et ennuyeuse. Avec toutefois un grand soleil à l'ouest. Y avait du nouveau. Le rock'n'roll ! Le problème à l'époque ce n'était pas ceux qui découvraient le rock'n'roll, ce sont tous ceux qui sont passés à côté de cette musique, de leur unique raison de vivre. Un poids mort qui a plombé l'existence des vrais vivants. Né en 1947, touché par le rock en 1959, Buddy Holly, Gene Vincent, Jerry Lou, les Shadows, Vince Taylor, toute la tribu... L'aura un groupe, comme tout le monde, enfin presque, The Dunces, mais il ne s'arrêtera pas à si peu, vise à autre chose...

Qui mettra du temps à venir. Enregistre son premier 45 tours chez Phillips en 1966. L'en faudra encore vingt pour que le succès se pointe, en 1980. Pas tout à fait de sa faute. N'est pas prêt, dépend trop de ce qui l'a précédé. Ce n'est pas qu'il chante mal, c'est qu'il n'a pas encore trouvé sa voix. Les autres ne l'aident pas, ne voient pas aussi loin que lui, maison de disques, attachés de presse et producteurs sont à cent mille lieues de leur produit. Il se voudrait rocker, mais on essaie de le déguiser en chanteur de charme, en jeune homme romantique. Fiasco sur fiasco.

Se découvre petit à petit. L'a un don pour composer des morceaux, place des chansons, pas des hits, mais cette veine créatrice sera plus tard son principal filon. Les rencontres surtout, ne fait pas ce qu'il veut mais il prend tout ce qui est à a prendre et il apprend vite. Une première rencontre avec Gérard Hugé et Noël Deschamps, Hugé un des rares producteurs français qui fonctionne à l'anglaise, qui sait que d'abord avant tout, il ne faut pas un arrangement – et pourtant les siens sont chiadés à mort – mais un son. Noël Deschamps sera le grand bénéficiaire de Gérard Hugé, Noël un des rares rockers français qui sonne originellement et originalement français alors que son alter ego Ronnie Bird reste bien près du calque anglais. Bashung fournira Ho La Hey ! à Deschamps qui plafonnera à 300 000 exemplaires.

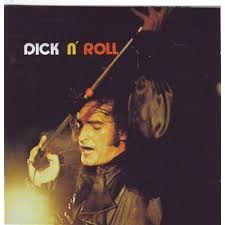

Un deuxième maître. Dick Rivers qui le gardera près de quatre ans avec lui, le temps d'apprendre à se servir d'un studio – et peut-être mieux de s'y mouvoir, de réaliser un projet que l'on a en tête et qu'il s'agit de transcrire dans la réalité. Dick est décidé à relancer le rock'n'roll des pionniers en France, pas selon une rétrograde vision passéiste, mais dans une perspective beaucoup plus moderne. L'esprit mais pas la copie. Plus personne ne croit en Dick et c'est à Toulouse qu'envers et contre tous avec le groupe Labyrinthe, secondé par Jacky Chalard qui plus tard lancera le label Big Beat, qu'il va rebouster sa carrière et conforter Bashung dans une idée simple : celle d'agir au plus près de sa propre volonté. Une leçon que Bashung ne manquera pas d'appliquer dans la deuxième partie de sa vie.

Celle-ci débutera en 1980 avec Gaby. Et Boris Bergman. Entre temps Bashung aura participé à l'opéra-rock La Révolution Française, une expérience qui le conforte dans son incomplétude. Bergman jouera le rôle de l'accoucheur. C'est lui qui déclenchera la venue du bébé. Bergman, le parolier, lui permet de mettre les mots sur ses quatorze années de galère, et dès qu'il aura les vocables Bashung parviendra enfin à placer sa voix correctement. Ce n'est pas qu'il chantait faux ou mal, c'est qu'il prononçait les words d'une manière dont il avait confusément pleine conscience que ce n'était pas ce qu'il désirait.

Bergman n'écrit pas des paroles que Bashung chante, jette des mots et Bashung colle les siens, dix fois, vingt fois, on améliore, on retranche, on ajoute, on repart à zéro, on sort une autre idée, l'on ne sait pas où l'on va, mais l'on sait que l'on progresse. Quand on est bloqué l'on remet Johnny Kidd et l'on repompe l'intro de Reminiscing de Buddy Holly, et l'on malaxe les mots à n'en plus finir.

Le succès est là, mais plus que le million de disques vendus Bashung possède maintenant sa méthode. Fera un deuxième album avec Boris puis le laissera tomber. D'autres le remplaceront avec plus ou moins de bonheur... Les détracteurs et les amis du chanteur partagent la même analyse : il n'aime pas être redevable des autres, il se sert d'eux comme d'une échelle, arrivé en haut, il la repousse du pied et en cherche une nouvelle... Pas vraiment une critique, un constat, parfois amers, parfois envieux. En Orient l'on exprime cela d'une autre manière : le disciple doit tuer le maître...

Musique et paroles. Les années quatre-vingt se plient à merveille à la méthode de création de Bashung. Les synthétiseurs débarquent, les studios permettent des expérimentations inédites, l'on peut se jouer de la musique comme des mots. Ce n'est pas la note qui compte mais l'ambiance qu'elle suscite, idem pour les mots, ce qu'ils évoquent est plus important que leur sens littéral. Il y a comme principe d'incertitude qui préside aux morceaux en gestation. L'on est plus près des bidouillages de Bowie sur Low que de la claire réverbe du studio Sun... Bashung se perdra quelquefois. Entre pseudo-surréalisme et verbiage la distance n'est pas énorme... l'aura aussi de superbes réussites. Saura aussi mettre de l'eau dans son vin quand le public décrochera... Le rock sans guitare est-il encore du rock, nous répondrons oui car le cas Bashung ne se résout pas selon nous à un niveau strictement musical. Mikaïloff élucide bien la problématique. Certes nous sommes loin du simplisme des paroles du rockabilly, mais attention, ce n'est pas parce que l'on essaie d'élever les lyrics au-dessus de la banquette arrière de la Cadillac que l'on ne court pas un plus grand danger. National, pourrait-on le qualifier, faudrait pas tomber dans le bourbier de la chanson française, à texte, de qualité, le pas en avant qui vous coupe irrémédiablement du rock'n'roll. Qui vous rejette dans le vieux monde des décorations et des distributions de prix.

Cette tentation existe chez Bashung, son album avec Gainsbourg, l'enregistrement du Cantique des Cantiques, cette recherche d'un mieux-disant poétique, d'une caution en quelque sorte morale qui vous rapproche d'un certain establishment bobocul-culturel la praline n'est pas ce que nous préférons chez lui... Ceci dit nous aimons bien le rocker déjanté, sur scène et ailleurs, cette vie de bâton de chaise, et sa dignité au moment de mourir.

Les copains avaient raison, le book de Mikaïloff est le meilleur de tous ceux j'ai lus sur l'artiste. Je ne l'abandonnerai pas sur une aire d'autoroute. Promis. Juré. Craché. A la gueule du monde.

Damie Chad.

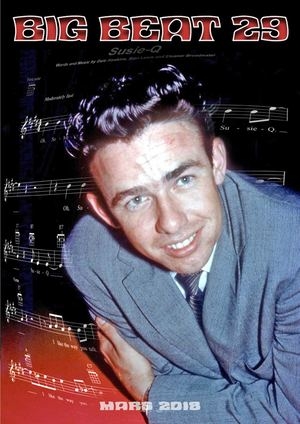

BIG BEAT MAGAZINE N° 29

( calameo.com )

Le premier numéro de Big Beat parut en mai 1969. L'était une émanation de la FARC ( Fédération des Amateurs de Rock'n'roll et de Country ), regroupement des fan-clubs hexagonaux autour d'une poignée d'activistes rock admirateurs des pionniers, comme George Collange, Alain Mallaret et les frères Boyat... Le rock and roll français leur doit beaucoup... L'aventure se termina au numéro 21... Mais le phénix du rock renaît toujours de ses cendres, et en 2016 Alain Mallaret sortit le numéro 22... Exit le papier, version internet – je regrette, avec d'autant plus de force que moi-même... - Voici donc le 29°, tout chaud sorti des calames de calameo...

Un bel et long article de Gilbert Bireau sur Dale Hawkins. Ne pas confondre avec un de ses lointains cousins Ronnie Hawkins, ne dites pas que vous ne connaissez pas, l'est l'immortel ( ce qui ne l'empêchera pas de sucer les pissenlits par la racine en 2010 ) créateur de Susie Q, ( I love the way you walk ), né en 36, Elvis et Gene en 35 pour situer, d'un père musicien, élevé par ses grands-parents avec la rigidité religieuse adéquate... grandit, sèche l'école, mille petits boulots, achète une guitare décide de devenir musicien, se retrouve à Shreveport gardien de parking au Louisiana Hayride. Ne pouvait pas tomber mieux puisque c'est là qu'il rencontre D. J. Fontana et Richard Burton. Burton qui tiendra la guitare sur Susie Q, qui paraîtra chez Chess en 1957. Pour la suite moins triomphale de l'histoire reportez-vous à l'article qui fourmille de renseignements... Vous y croiserez entre autres la figure de Merle Kilmore précédemment rencontrée dans la cronix sur le dernier livre de Michel Embareck avec Dylan et Johnny Cash... Johnny Cash que vous retrouvez avec June, photos, coupures de journaux anglais, à l'occasion de la remémoration du fameux concert de Wembley de 1971 où les intrépides reporters de Big Beat Magazine purent partager la table, et en profiter pour une interview, du Maître du Country himself, et de Carl Perkins, preuve qu'un bonheur n'arrive jamais seul. Un petit tour à Tahiti et un autre à Montauban – moins classe certes mais avec Fats Domino - ce qui change la donne, une chronique en français sur un english book consacré à la naissance des Teddies Boys, une présentation de disques – en langue anglaise - avec entre autres Eddie and The Head-Starts ( vus au 3 B ) une évocation de Louisiana Hayride, et enfin un long article sur Gene Vincent.

Pas tout à fait un article, plutôt une recréation biographique due à la plume de David Long Tall, directement inspirée de la narration de Dickie Harrell parue pour la première fois in extenso au début des années 70 en France dans la revue Phantasm'. Les faits sont connus, mais on ne s'en lasse pas, surtout que David Long Tall met de la chair autour de l'os évènementiel. Une véritable nouvelle, vous croque les personnages à la manière des films des années cinquante, si en réalité les faits se sont passés autrement, préférez la version de David Long Tall.

Trente-deux pages. Gratuit parce que chez certains le rock'n'roll n'est pas une marchandise mais une passion. Ou un art de vivre.

Stupidement impardonnables vous serez, si de le lire vous omettez.

Damie Chad.

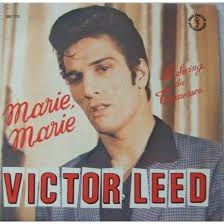

THANK'S ROCK AND ROLL

VICTOR LEED

Big Beat Records / 88 805 / 1980

Enregistré le 17 avril 1960 au studio Davout.

Producteur : Jacky Chalard.

Patrick Lozac'h : lead guitar / Donald Rieubon : drums / J. J. Astruc : acoustic guitar / Freddie Legendre : slappin' bass / Victor Leed : vocal .

C'est terrible ces histoires où certains personnages sont incontournables. Par n'importe quel bout que vous les prenez, ils reviennent. Une véritable comédie humaine balzacienne. Mais ici, ne sortent pas de l'imagination féconde d'un romancier. C'est que les activistes sont partout où la cause les appelle. Jacky Chalard était auprès de Noël Deschamps, amateur de rock'n'roll, on le retrouve évidemment avec Bashung pour l'enregistrement du Dick'n'Roll, et moins d'une dizaine d'années plus tard il crée une structure parallèle à Big Beat Magazine. En toute logique ce sera Big Beat Records. Sur le papier une affaire foireuse, quel public pourrait s'intéresser à cet old style mort et enterré depuis belle lurette ! Bien sûr des moins jeunes, le régiment avachi des rétro-nostalgiques qui répondirent à l'appel sans retard sans doute n'attendaient-ils que cela. Et des jeunes. Plein de jeunes. Toute une jeunesse qui depuis quelques temps louchaient sur les rééditions anglaises des trésors du rockabilly. Notamment de jeunes groupes comme les Alligators, Jezebel-Rock et The TeenKats ( avec Zio et Thierry Le Coz ) qui lancèrent la mode. Pas une raison pour oublier les générations précédentes, Vince Taylor – le plus national des rockers étrangers – et les amerloques à la Sonny Fisher que leur propre pays tenait en grande et impardonnable négligence. Bref dix ans plus tard le catalogue Big Beat était d'une richesse incroyable. Cela remit à flot la carrière d'aînés plus ou moins en déshérence, mais ceux qui profitèrent de cette flamme rockabillienne hexagonale furent les Stray Cats qui trouvèrent par chez nous une crédibilité refusée par ailleurs.

Mais venons-en à Victor Leed. Fut une figure majeure du renouveau rockabilly made in France. Fan absolu d'Elvis Presley, Laïd Hamdani d'origine kabyle fréquente dès le milieu des années 70 Treat Me Nice ( voir cronix sur Jake Calypso plus haut ) le fan-club d'Elvis Presley, c'est-là qu'il rencontre Tony Marlow qui l'accompagnera plusieurs fois, notamment avec son groupe les Rockin'Rebels. Coaché par Ding Dong, une figure tutélaire du french Movement Rockabilly, il est le premier chanteur national qui parvint à insuffler et à atteindre une réelle authenticité dans cet art difficile qu'est le pur phrasé rockab pour des gosiers hexagonaux. Ce gamin des rues et des bandes parisiennes, porté par l'explosion rockabilly, connut au début des années quatre-vingt son heure de gloire. Le 25 cm enregistré chez Big Beat et peu après le simple : Mary, Mary / Le Swing du Tennessee n'y furent pas pour rien, mais aussi ses prestations scéniques qui époustouflèrent leur monde... La suite fut moins glorieuse, le reflux de la mode rockabilly, sans doute souffrit-il de l'éloignement des projecteurs médiatiques... Il essaie de revenir dès la fin des années quatre-vingt dans un style différent, ce swing-jazz de l'entre-deux guerres dont Django reste le meilleur interprète... En 1994, Victor Leed décède des suites d'une longue maladie comme l'on dit pudiquement pour ne pas s'appesantir sur la misère inhérente à la condition humaine... Reste le souvenir fou – et de plus en plus flou - de ce jeune chanteur qui fut et demeure une fulgurance du french rockabilly. Reconnu par Carl Perkins, Billy Lee Riley, Waren Smith, Sonny Fisher, Vince Taylor, Carl Mann... Victor Leed aura inscrit son nom dans la légende du rockabilly.

But in your eyes : scintillement de cymbales, voix claire, pas vraiment assurée au début mais qui bientôt s'amplifie et prend de l'assurance, rythmique un tantinet jazzy, un premier solo de guitare qui sent un peu trop l'électricité pour un rockabilly qui se se veut proche des racines et un second plus intuité sur lequel se termine fort originalement en ligne de fuite le morceau. I forgot to love : un peu papier calque de Jailhouse Rock, avec cette manie de manger les mots pour avoir l'air américain et étirement vocalique sur le refrain, plus un solo central qui embaume les Blue Caps. Blue River : entre slow et country, la voix se fait caresse et la musique sautille. L'ensemble sonne rétro en diable. Le Pelvis vous transformait la moindre bluette en tourment romantique. Victor Leed ne possède pas cette puissance dramatique. Un peu trop gentillet. To change my life : très proche du King, trop proche, à l'époque cette aisance caméléonseque a dû passer pour du génie, mais aujourd'hui cela semble daté. Jenny : le slow qui tue. Du susurrement murmuré à la grande amplitude vocale. Les guitares gambadent sans méchanceté, Elvis du retour de l'armée qui vise un large public... Don't be looking for trouble : imitation de Mystery Train, un des morceaux les plus convaincants du disque. Guitare un peu trop aigrelette mais la rythmique tient le coup et Victor se débrouille mieux que bien encore plus cowboy qu'Elvis sur la fin. She don't care : dans la même veine. Victor a enfin compris que la voix doit passer devant et tant pis pour les musicos, à eux de se débrouiller pour se faire remarquer. Ils y parviennent très bien, mais durant ce titre Victor the lead a enfin compris que c'est lui qui mène l'attelage et que le charriot se doit de suivre. He's the big boss man. Shy : rien qu'au titre l'on comprend que l'on est dans le pur sirop grenadine, el Mister Leed ne lésine pas sur la dose, plus c'est sucré, meilleur c'est. D'ailleurs on s'en reverse deux ou trois verres. Et un dernier pour la route. Too much to be right : l'on revient aux choses sérieuses, une bonne barre de rockab plaquée or et aussi épaisse qu'un pare-choc de Cadillac. Victor surplombe et emporte le tout, une belle démonstration de la manière de placer sa voix dans le rockab. Une véritable classe d'excellence pour ceux qui s'essayaient à ce genre de sport au début de la neuvième décennie du siècle dernier. Thank's rock and roll : dans la même veine mais encore mieux envoyée, l'aisance indolente du chat qui s'étire au soleil et puis qui se transforme en tigre pour fondre sur une innocente souris, et vous rappeler que dans le rock'n'roll c'est comme dans la vie, nul n'est innocent.

Une deuxième face bien supérieure à la première qui nous laisse sur nos regrets. Dommage que les circonstances n'aient pas permis à Victor Leed d'épanouir son talent. L'avait les qualités pour imposer une proximale maturité. Il n'en fut pas ainsi. Du moins a-t-il montré le chemin et inscrit l'impossible dans les champs du possible.

Damie Chad.

Nous redonnons ici notre cronix du disque 100 Miles de Jake Calypso par dans la livraison N° 339 du 14 / 09 / 2017

100 MILES

JAKE CALYPSO

( Rock Paradise / Chickens Records )

( Sortie : 16 août 2017 )

KISMET / HOME IS WHERE THE HEART IS / I WILL BE HOME AGAIN / SUPPOSE / FLAMING STAR / I'LL REMEMBER YOU / POCKETFUL OF RAINBOWS / WILD IN THE COUNTRY / TODAY TOMORROW & FOREVER / IN MY WAY / MILKY WHITE WAY / THEY REMIND ME TOO MUCH OF YOU

Jake Calypso : chant + guitars / Christophe Gillet : guitars + choeurs / Hubert Letombe : acoustic guitar + manettes / Didier Bourlon : guitar / Viktor Huganet : guitar + choeurs / Mehdi Wayball : guitar / Thierry Sellier : drums / Alexandre Letombe : drums / Guillaume Durieux : contrebasse / Ben D. Driver : Contrebasse / Serge Renard Bouzouki : violoncelles + accordéon + mandoline + bouzouki / Nick Anderson : piano / Fabrice Mailly : harmonica / Bernard Leblond : percussions / Jean-Charles Thibaut : choeurs.

A lire la liste des participants l'on pourrait croire que Hervé Loison avait décidé de convoquer l'entière tribu des derniers mohicans pour un grand pow-how d'enfer rock'n'rollien. N'en est rien. N'y a pas de disque plus solitaire que celui-là dans toute la production française. Un rêve de rocker. Forever. Comme personne n'oserait en faire. Une folie douce. Le type qui plante une pelouse pour les coccinelles en plein milieu de la jungle infesté de tigres sanguinaires. Remarquez l'on aurait pu s'y attendre. Des indices qui ne trompent pas : dans les premiers temps de son parcours : ce groupe nommé Mystery Train ou cet album enregistré à Memphis dans les studios Sun voici à peine deux ans, ne sont-ce point poinçons presleysiens à foison chez Loison ? Donc un disque dédié à Elvis cela tombe sous le sens pour quelqu'un qui vient de rééditer celui dédicated to Gene Vincent et qui a enregistré par ailleurs des albums consacrés à Little Richard et Johnny Burnette. L'on peut déjà dresser la set list, les incontournables comme Heartbreak Hotel, Hound Dog, Don't Be Cruel, tiens ce Milkcow Blues rugueux à souhait et... ramenons les vaches à lait à l'étable, Hervé ne mange pas de ce pain blanc de la facilité attendue. L'est un rocker, un vrai, un pur, à la dure caboche qui n'en fait qu'à sa tête. Faut toujours surprendre l'ennemi du côté par lequel il ne vous attend pas. Vous rêvez du Pelvis frénétique, erreur sur tous les sillons, ce sera le roucoulard des demoiselles, l'Elvis des plus ignobles ballades, celles qui vous font larmoyer de honte à l'idée qu'elles pourraient vous donner envie de pleurer car il est bien connu qu'un rocker au cœur de pierre ne pleure jamais... Pourrait se trouver au moins une excuse l'oison tapageur : morceaux immémoriaux de la mélancolie populaire que les cowboys chantaient le soir venu autour du feu, mais non fait exprès de puiser dans le répertoire le plus inavouable de l'enfant de Tupelo, quand il troque - à l'instigation dollarophile du colonel Parker - l'herbe bleue du Kentucky pour les champs de navets cinématographiques. Z'oui, mais pour Loison chez Elvis tout est bon. N'est-il pas le roi du rock ? Faut pas grand chose pour le prouver. Un petit magnéto et un billet d'avion. L'aéroplane c'est pour se rendre à Memphis, et le mini-cassette pour enregistrer, à mi-voix et parfois en cachette, et souvent à la sauvette, douze pépites d'Elvis dans les endroits où il a vécu : Tupelo, Graceland, Nashville... poussera le vice jusqu'en Allemagne. C'est de retour à la maison que Loison a rameuté les amis, faut habiller l'émotion de cette voix dénudée, lui tisser un habit transparent de cristal et de diamants.

Me suis posé la question : comment rendre compte d'un tel disque ? En même temps totalement hommagial et extrêmement personnel. Après avoir hésité me suis décidé pour l'épreuve ordalique. Par le feu. Morceau par morceau. Version Elvis. Version Jake Calypso. Méthode un peu traître. Nos deux lascars ne sont pas à armes égales. Confort du studio pour l'un, et enregistrement quasi-clandestin pour l'autre. Pas un match, Elvis hors catégorie de par son statut historial et Calypso qui ne se présente pas comme un challenger.

Kismet : annonce fort la couleur Loison, dès le premier morceau. Perso, Kismet n'a jamais été qu'un morceau au mieux purement anecdotique de la discographie du King, extrait d'un film qui n'a pas laissé un souvenir impérissable dans l'histoire du cinéma. Et c'est-là que l'on se rend compte de l'habileté diabolique du projet. Ne s'agit pas d'une reconstitution à l'identique. Calypso dénude le chant, en accentue la limpide fragilité, donne à sa voix un tremblé que la mature facilité elvisienne a laissé de côté. Même parti-pris pour l'instrumentation qui accompagne plus en douceur qu'elle ne souligne chez Presley. Home is where the heart is : un morceau un peu moins rose ( même si l'héroïne de Kid Galahad s'appelle Rose ) que le précédent, davantage ballade country pour dire vite, Elvis y use sans abus de l'obus de son inflexion barytonnienne. Loison y susurre délicieusement, là où Elvis pousse au drame Calypso tire vers une taquinerie plus délicate. L'air de l'amoureux transi à première oreille, mais qui sait y faire pour embobiner les demoiselles... Moins sûr de lui que le chat des collines mais peut-être plus finaud. I will be home again : un titre de circonstance pour le premier album d'Elvis de retour à l'armée. Elvis met le paquet, voix doublée par celle de Charlie Hodge et derrière la musique balance et tangue comme dans une salle de ball. The Pelvis a les mains sur les hanches de la belle et l'est sûr qu'après va l'assaillir à la hache d'abordage sur la banquette arrière... Loison ne se dérobe pas. L'attaque lui aussi bille en tête, guitares un tantinet un peu plus rustiques et des chœurs qui s'en donnent à cœur joie. Va encore y avoir des taches suspectes sur les sièges et Jake en rajoute au final, la voix qui éclate en trompette comme un coup de klaxon triomphal. Elvis n'y avait pas pensé, tant pis pour lui. Suppose : Elvis n'y va pas de voix morte, à l'écouter z'avez l'impression qu'il annonce l'imminence de la fin du monde, heureusement qu'il devient tout tendrou dès qu'il parle d'amour. Pas fou l'oison laisse le violoncelle de Serge Renard se charger de la promotion de la catastrophe, la voix reste à hauteur de demoiselle, la frôle, la cajole comme pas un. Je suppose qu'elle préfèrera l'homme de chair au super héros, même si avec les filles on ne sait jamais. Flaming star : générique d'un des films les plus aboutis d'Elvis. N'a pas peur Loison de s'attaquer à une de ces pépites du Maître. Genre de titre original dont l'interprétation d'une aisance déconcertante s'impose que aimiez ou non. Indépassable, mais Loison et son gang ont trouvé la parade. Tous ensemble. Une cavalcade digne du meilleur des westerns. Même que celui qui tire de l'accordéon, Serge Renard, joue plus vite que l'homme de main presleysien commis à cette même fonction, et Loison entraîne la troupe en galopant un cran au-dessus. S'en tire avec les honneurs de la guerre. I'll remember you : celui-ci Calypso est allé le chercher sur la dernière piste de la deuxième face de Spinout, Elvis devait l'aimer l'a souvent repris en public, guitare hawaïenne qui picore comme des tourterelles et voix de velours inimitable. Difficile d'être plus langoureux, Jake pose sa voix sur un fil angulaire, la rend plus fragile, plus blanche, le gars qui se déclare la peur au ventre, guitare qui grince en équilibre et traînées d'harmonica pour prendre courage. Pocketful of rainbows : Elvis lui file une allure de petit train d'interlude, le rythme trottine et la voix gambade en arrachant des touffes d'herbe, irrésistible. Coups de sabots sur la batterie, un petit coup d'accordéon pour emporter la décision, le timbre de Jake devient ardent, fouette cocher qui sera le premier à sortir un arc-en-ciel de sa poche ? Wild in the country : Sauvage est le country mais suave est la voix d'Elvis, des chœurs au loin chantonnent quelques cuillerées de miel, fermez les yeux vous êtes au paradis. La réalité doit être un peu plus rugueuse alors Calypso appuie un peu plus et les guitares cristallisent plus fort. Très convaincant. Deux dépliants touristiques alléchants. Today tomorrow & Foerever : Elvis triche, l'a le plus joli des jokers dans sa manche, la divine Ann Margret en personne – une de ses très rares conquêtes qui sera présente à ses obsèques – part avec un double handicap notre champion national si l'on pense à la débauche d'images en surimpression qui accompagnent la scène dans Viva Las Vegas, s'avance seul mais est très vite épaulé par son band d'amis, ce que vous ne voyez pas, vous l'entendrez, les guitares résonnent et bientôt vous marchez sur un tapis de mandoline. Bien joué ! In my way : Elvis. Tout doux, tout court. Sans fioriture. Le frottement des cordes comme comme de lointains pépiements de passereaux. Jake légèrement plus hésitant en sa déclaration. La voix plus nue, plus vulnérable aussi. Emotion pure. Le chant semble s'aventurer dans les orties de la parole. Pour donner plus de poids à la promesse éternelle. Milky white way : Ne s'agit plus pour Elvis de refermer dans sa patte de gentil méchant loup la menotte d'une fillette qu'il ne tardera pas à croquer mais de poser la sienne dans la paume de Dieu. Gospel chatoyant. Alors Jake se lâche. Nous donne les grandes orgues de sa voix qui résonne d'autant plus que l'accompagnement derrière est d'une tonalité plus authentiquement rupestre. They remind me too much of you : Les chœurs qui foncent sur la voix du King et puis qui fondent pour se mettre au diapason de ce mohair doucereux, Jake plus haut, plus affirmatif, avec parfois des clairières de repos et un piano qui laisse perler ses notes.

Calypso s'en tire mieux que bien. L'avait mis mis la barre haute. Mais son adversaire n'était pas Elvis. L'a tenté un pari contre lui-même. Crache mes tripes et montre-moi ce dont je suis capable. Fallait un sacré culot et une bonne dose de courage pour se lancer dans une telle entreprise. Et un sacré talent pour la réussir. Ce n'est pas qu'il chante aussi bien qu'Elvis – ce n'est pas la question – mais c'est qu'il se tient à ses côtés sans jamais faire un pas dans les sentiers du ridicule. Sans tricher. En lonely fugitive qui cesse de fuir et qui s'affronte au danger sans ciller. Ces douze morceaux sont les plus doux de toute sa discographie mais jamais il n'a su hausser le ton aussi fort. L'on ne s'en va pas houspiller le cobra dans son abri parce qu'il vous embête, mais pour se mesurer à ses rêves d'enfant. Ou de fan. Ne s'agit pas d'être le plus fort. Mais de combattre. Afin d'être digne de soi-même. A ses propres yeux. Parce qu'en certains moments importants de votre vie vous ne voyez plus les regards des autres. Et en cela Jake Calypso y a merveilleusement réussi.

Damie Chad.