AMIS ROCKERS

HAUTETFORT notre hébergeur vient de nous signaler que l'espace qu'il avait nous avait imparti est arrivé à son terme. KR'TNT ! a accepté l'hospitalité du blogue Chroniques de Pourpre consacré à l'Antiquité Gréco-Romaine et à la Littérature Romantique.

Cette solution de repli ne saurait être que temporaire.

Par chance, nous étions en train de construire un nouveau site.

Dès que celui-ci sera terminé, nous opérerons le transfert.

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME !

KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 319

A ROCKLIT PRODUCTION

09 / 03 / 2017

|

DEARS / PEURS SECRETES / TONY MARLOW / MIKE FANTOM & THE BOP-A-TUNES ROCK FRANCAIS |

Dears que c’était la ville de mon premier amour

Lors de leur passage à Paris en 2006, les Dears avaient surpris par leur puissance de feu. Pour une fois, les buzzers de la presse anglaise s’était montrés à la hauteur de la situation. Ce groupe basé au Canada sonnait comme une sorte de renouveau de la pop atmosphérique. Le chanteur black du groupe s’appelle Murray Lightburn, et le petit conseil qu’on peut donner aux amateurs de vraies chansons, c’est de ne pas le perdre de vue.

Voilà en effet une sacrée rock star. Il électrisait, dès son arrivée sur scène. Un peu gras, les cheveux méchés, la barbe taillée, un gros costard, un foulard rouge noué autour du cou, il attaquait sans préambule, avec l’énergie du Richie Heavens de Woodstock. Il était aussi un mélange de Mick Collins, Ray Charles et de Jimi Hendrix. Il savait tout jouer, les accords comme les solos vertigineux. Il nous emmenait flotter dans un désespoir à l’état pur, comme le fit jadis Diane Dufresnes avec «Le Blues du Business Man». Il dérivait dans l’ombilic des limbes, comme le Marvin Gaye de «What’s Going On». Il allait chercher dans le fond de sa gorge des fluctuations inédites. Il dégageait des horizons. Il buvait du rouge au goulot, comme Lux Interior. En dépit de son gros pif en patate, une certaine majesté se dégageait du personnage. Par sa brutalité, il profanait l’excellence. Il jouait à l’acou «Gang Of Losers», l’une des plus belles chansons de l’histoire du rock, un hit aussi puissant que «Debaser», «Strawberry Fields», «Like A Rolling Stone», «Darklands», «A Whiter Shade Of Pale» ou encore le «Roscoe» de Midlake. Murray Lightburn faisait corps avec son génie. Il chantait penché en avant sur son micro, comme ces grands artistes noirs qui font du lard. Il entrait en transe, avec le regard fou du visionnaire. Malgré leur manque de sex-appeal, les Dears firent ce soir-là un terrible carnage dans les imaginaires. Ça reposait essentiellement sur la qualité des chansons. Ils sont capables de faire sauter tous les chapiteaux du monde.

Par chance, les Dears reviennent enchanter la ville lumière par un beau soir de l’hiver finissant. Bon d’accord, ils vont taper dans les morceaux de leur dernier album un peu raté, mais il n’est pas question de manquer l’occasion de revoir un géant black à l’œuvre.

Murray Lightburn ne porte plus de barbe. Autre détail physiologique important : il a une peau très noire. Plus noir, ça n’existe pas. Quand on pense que les noirs faisaient peur aux blancs, au XVIIème siècle ! Fallait-il que les blancs soient cons ! Il se peut que ça ne se soit pas amélioré, mais passons, car nous avons du travail.

Il n’a pas trop grossi. Il est vrai qu’on avait secrètement espéré qu’il allait surveiller sa ligne, car il semblait parti pour ressembler à Fats Domino. Qu’on se rassure, il n’en est rien. Si le nouveau set met un peu de temps à trouver son régime de croisière, la raison en est fort simple : ils passent en priorité les cuts du dernier album qui sont des réfractaires, au sens où ils refusent obstinément de décoller.

Quel gâchis, quand on connaît le prestige de leurs grands hits d’antan. Désolé, mais «We Lost Everything» et «I Used To Pray For The Heavens To Fall» ne sont pas si bons qu’on aimerait le croire. Il faut attendre le milieu du set pour enfin renouer avec la démesure mélodique qui constitue l’apanage de Murray Lightburn. Dès qu’il tape dans «The Death Of All The Romance» et «You And I Are A Gang Of Losers», le Petit Bain se met à valser sur les flots noirs. Et de quelle manière ! Murray Lightburn fait gicler l’intensité avec une sorte de brutalité corporelle, il y a quelque chose de terriblement sauvage en lui, de convulsif. Il ne doit pas être facile à vivre tous les jours. C’est un intensif qui nous rappelle quelqu’un de très particulier : Jacques Brel, évidemment ! Puis les Dears tapent dans cette merveille emblématique qu’est «Lost In The Plot». Murray descend dans sa cave à la recherche d’accents intéressants - Cause it’s the same old plot to those things - En fin de set, un ange passe dans la salle lorsque Natalia (claviers et compagne de Murray) prend «Onward And Downward» au chant. Elle chante cette merveille avec une infinie délicatesse.

Il n’est jamais simple de rester au sommet de ses possibilités. Tous les créatifs la savent. Un mauvais album peut non seulement ruiner un set, mais aussi instiller le doute dans un groupe et donc ruiner une carrière. Bon alors, inutile de tourner autour du pot : leur dernier album Times Infinity Volume One est complètement raté.

Il retombe comme un soufflé. On sent qu’ils jouent un peu la montre dans «I Used To Pray For The Heavens To Fall». Après de longs préparatifs de départ, ils accrochent leur final au plafond, comme une ardoise de bar qu’on ne va pas payer. On s’ennuie un peu sur cet album, car au même titre que Frank Black et Greg Dulli, Murray Lightburn nous a habitués aux miracles. Mais ici le temps passe et quand on écoute «You Can’t Get Born Again», on s’inscrit tout naturellement dans le registre de la race ferroviaire qui voit passer les trains. En B, on a un «Someday All This Will Be Yours» joué à la petite tension nerveuse, mais l’étincelle brille par son absence. Aucun de ces cuts ne veut exploser. Murray ne parvient pas à sauver l’honneur. À force de tirer sur la corde et de jouer avec le feu des situations edgy, il finit par épuiser le stock. On attend de lui qu’il fasse encore des miracles. C’est la seule raison qui nous motive à continuer d’écouter ses disques. Alors Murray, qu’est-ce que tu fous ? Il s’enferme dans son système et va se noyer dans un verre d’eau. C’est Natalia qui sauve le disque avec l’«Onward And Downward» de fin. Elle impressionne et devient the Queen of Dears.

Le premier album des chers Dears parut en l’an 2000. End Of A Hollywood Bedtime Story compte vraiment parmi les classiques du grand rock atmosphérique. Murray Lightburn bluffe tout le monde avec «C’était Pour La Passion». Il nous embarque tous pour Cythère. Toute la grandeur de Broadway entre dans cette marée de mélancolie urbaine. C’est incroyablement noyé de son, chargé d’extravagance mélodique, ancré dans le vivant. Cette pop brise le brut de Moët et bat la Chamade de Sagan. Il y a quelque chose d’infernalement cosmopolite dans cette musique, mais au sens littéraire de la chose. Il est vrai que les Dears s’adressent plus aux rats de bibliothèques qu’aux garagistes. On retrouve cette espèce de mambo urbain dans «This Is A Broadcast», monté sur le vieux hit de Joe Dassin. Encore une splendeur unilatérale avec «When The World Begins And Ends». C’est même visité sur le tard par des guitares mauvaises. Murray Lightburn ne laisse absolument rien au hasard. Et là, il va enchaîner trois purs chefs-d’œuvre : «Heartless Romantic», le morceau titre et «There Is No Such Thing As Love». Avec «Heartless Romantic», un puissant beat surgit des profondeurs de l’histoire - I got very sad - Murray Lightburn rive le clou de la pop à sa façon. Voilà un cut effarant de monothéisme, d’une infinie puissance dévastatrice. La magie continue avec le morceau titre. On le voit négocier d’incroyables virages mélodiques au chant, on le sent dans la souffrance, mais il avance, il développe des exactions et chevauche ses démons cornus et ventrus. Il crée une fantastique ambiance expiatoire. Et il démarre «There Is No Such Thing As Love» avec une incommensurable lourdeur de groove, juste pour dire le poids de l’amour toujours. C’est tout simplement effarant d’ampleur dépressive. Il nous noie dans l’océan de son son et fait déraper sa voix, instituant une nouvelle dérive des continents. Rien d’aussi terriblement démentoïde dans l’univers pop, et c’est battu à la vie à la mort. Il semble même que les Dears jouent dans une tempête du Cap Horn, au cœur des éléments déchaînés, voilà dix minutes de tourmente sonique, un vrai bonheur pour qui sait goûter le charme capiteux d’une apocalypse. Ces gens savent vivre, il décrètent le sens de la vie.

Extraordinaire album que ce No Cities Left paru en 2003. Deux coups de génie y figurent : «Don’t Lose The Faith» et «Warm And Sunny Days» qui sonne comme une sorte de «Fletcher Honorama» des Sparks. Faith sonne comme un hit pop parfait. C’est un balladif incroyablement sexy joué à la guitare jazz. Murray et ses amis se promènent dans la vallée du bonheur, et comme on va le découvrir au fur et à mesure. Oui, ce disque fonctionne comme une suite d’événements extraordinaires. Impossible de résister à la fabuleuse ambiance de «Warm And Sunny Days». Murray devient là un merveilleux pourvoyeur de pop évangélique - Waiting for the phone to ring - Encore une histoire de gonzesse qui se fait la malle. Il l’appelle et met en œuvre un pur génie scénaristique de la mélodie - As I am willing to go/ Planning out the rest of both our lives/ Stay ! - Somptueux. Murray duette avec sa compagne Natalia sur «The Death Of All The Romance». C’est une pure merveille d’interactivité et leurs voix fusionnent dans la grandiloquence des arrangements. Autre chef d’œuvre d’anticipation mélodique : «Lost In The Plot». On a une belle intro de défonce-man - Take me for a drive to the coastline - Il est dans les vapes, mais les vapes d’un seigneur - I promise not yo cry - Il porte un jabot - Cos it’s the same old plot to these things - La tension monte et Murray met en œuvre un final explosif - Our love is so much stronger - Il peut grimper par dessus la montagne. On trouve plus loin un «Expect The Worst Cos’ She’s A Tourist» trop épique pour être honnête. On croirait entendre les Carmina Burana. Ce fantastique morceau de sept minutes s’étire dans les aurores boréales et jazze Wagner. Et soudain, tout s’arrête, comme chez Diane Dufresne. La musique semble flotter au-dessus du vide intersidéral. L’effet est saisissant. Murray Lightburn laisse filer les choses dans l’apesanteur. Ladies and gentlemen, we are floating in space, comme dirait Jason Pierce, c’est quasiment du Marvin Gaye - But I’m gonna try - et il ajoute - Maybe I’ll die, maybe I’ll die - c’est la science suprême de la connaissance, la supra-sensibilité, on aimerait partir mourir dans cet absolu de néant romantique, lorsque la vie ne vaut plus un clou, et que de toute façon il est mille fois préférable de partir - Maybe I’ll die - Il se pourrait fort bien que Murray Lightburn soit le Marvin Gaye du siècle nouveau. On le voit dans «Pinned Together Falling Apart», Le défaut du système est qu’il a besoin de temps pour manœuvrer ses énormes masses d’effets mélodiques. Il amène «Never Destroy Me» avec un groove de swinging London digne du Bongolian. C’est bardé de chœurs de filles déviantes, terrifiant de fraîcheur et violonné à outrance. C’est dirons-nous atrocement moderne. Puissant, oui mais puissant au-delà de tout ce qu’on peut imaginer ! Murray Lightburn est un diable noir en furie. Il finit cet album terrible avec le morceau titre, qui sonne comme une merveilleuse fin de non-recevoir. Il prend ça aux arpèges hardis. Comme Zingaro, il mène la fête sur la place du village. Il grattera jusqu’au bout la grappe de l’événement, il va ultra-jouer jusqu’à la nausée - We will make plans for life - C’est du Fellini, de la pure démesure, ça explose, planquez-vous car c’est terrible.

En studio, les Dears battent bien des records d’intensité. Live, dites-vous bien que c’est encore pire. La preuve ? Il suffit d’écouter Thank You Good Night Sold Out paru en 2004. Les chers Dears attaquent avec «Autonomy», un chef-d’œuvre hautement atmosphérique et d’une splendeur carnassière. Ce sont donc onze minutes d’un continent sonique à la dérive. Comme Frank Black, Murray met en mouvement des éléments considérables et il cherche la faille pour gagner des terres inconnues. Il file ventre à terre dans sa pop magique. Tout aussi spectaculaire, voici «C’était Pour la Passion», un cut qui libère les puissances des ténèbres de la pop. Il emmène son orchestre à la conquête du monde. Sa pop éclate au grand jour, comme celle de Brian Wilson. Son drive semble suicidaire, car il fonce vers le néant. En concert, ce cut vaut largement un shoot de magie pure. On reste dans les grandes manœuvres avec «End Of A Hollywood Bedtime Story» amené au martelé de la meilleure pop du continent nord-américain. C’est à la fois radical au sens du cisaillement, et classique par ses vagues enchanteresses. C’est même d’une extraordinaire cruauté véridique, on voit passer sous nos yeux le flux d’une pop infestée de Gulf Streams épouvantables. Tout aussi édifiant, voici «The Death Of All The Romance», qui sonne comme un hymne, énorme et têtu. Murray duette avec Natalia - I can’t believe the things you said - On retrouve ces fabuleuses ambiances dans «Warm And Sunny Days». L’ami Murray nous embarque dans l’un des ces grooves océaniques à la Croz, il a la même intelligence du cap et comme Croz, il veille au grain de la mélodie. Bref, cet album est une merveille qui ne vous lâche plus, à condition bien sûr d’aimer l’ambition.

Si vous aimez les coups de génie, vous en trouverez un autre sur l’album Gang Of Losers. Il s’appelle «You And I Are A Gang Of Losers». Murray y cherche la pointe du cap harmonique. Il allume son brasier, comme il l’a toujours fait et se lance dans sa pop imprécatoire. Il sonne comme une sorte de profond messie tétanique. Il met en route un joli ballet harmonique et ça vire très vite au coup de génie - You and I on the outside of almost everything - Tous les instruments semblent vivants, avec les drums qui explosent, c’est battu comme plâtre, martelé au-delà du raisonnable. Autre merveille : «There Goes My Outfit». Il attaque avec un awite you already got me. Il pose ses conditions. Tu veux de la pop ? En voilà, mais c’est la mienne. Sa pop tue les mouche, elle dégage de la chlorophylle. On sent chez lui une opiniâtreté très belle, très épurée, un peu oblongue, longue et fine comme une opale soudanaise. Il s’embarque dans un délire extraordinaire sans que personne ne lui ait rien demandé. C’est l’apanage des grands de ce monde.

Encore un énorme album avec Missiles paru en 2008. Ils ouvrent le bal avec un «Disclaimer» d’une très grande intensité. On sent le pouls de cette musique, on pourrait appeler ça de la pop jugulaire. Et il ajoute dans son délire : I called out to the son of God - Il implore sa copine de revenir - I’ll get through ya - et un sax part en solo dans la nuit des morts. C’est trop ambitieux pour le commun des mortels. Et si on y réfléchit bien, le stomp de Murray se révèle assez définitif. Dans «Money Babies», il est complètement barré - Cavalcades of losers losing their minds/ Is keeping us alive - Et il ajoute, hagard, en pur dada de Montreal - Do you remember that time/ When we thought we were going to die/ Well baby nothing much has changed - C’est l’univers d’un géant de la désaille, tu te souviens chérie, quand on a cru qu’on allait claquer, eh bien, ma poule, on en est toujours au même point. C’est complètement ex-plo-sé. Quand on écoute «Berlin Heart», il faut accepter l’idée d’un disque en forme de laboratoire d’idées, comme chez Robert Pollard. Et comme Robert, Murray expérimente des idées soniques et compositales exceptionnelles qu’il claque aux retours de guitare. Comme résultat, ça donne une effervescence démente. On reste dans la magie pure avec «Crisis 1 & 2». C’est Natalia qui attaque au chant et Murray la rejoint, en arrivant comme un requin d’eau froide, en pleine nuit. Oui, il semble arriver sans prévenir - Gonna find my way to the railways track - et ça explose, comme une symphonie de Mahler, oui, c’est exactement la même puissance dévastatrice. Attention, car voilà «Demons». Murray se doute bien que rôdent les démons - I ain’t that stupid - Il livre ici une fabuleuse digression sur la possession et les démons. Il est le seul sur cette terre à pouvoir fournir un tel élixir. Et ça explose une fois encore de manière imprévisible, mais alors complètement imprévisible. Il semble même que ce cut explose à l’infini. Alors forcément, quand on arrive au morceau titre, on frise l’overdose - This start might be the end/ There’s no drama here: psycho analysis/ For I’m a negro just tryin’ to go by on very little - Fantastique confession - You are as cool as a cucumber when you say Nigger don’t interrupt - Quel coup de Jarnac ! Il développe son délire au son des enfers de Dante - Negro ! No drama here/ Psycho - Il passe en heavy groove des enfers et crée un monde, comme Frank Black dans ses albums. Tout sur ce disque est gavé de son et de texte. Ainsi le cut final, «Saviour» commence par un quatrain maléfique - Could blame the devil/ He gave the shovel/ To dig my own grave - À force de sombres méfaits, Murray Lightburn est devenu un puissant entremetteur.

Encore un disque à toute épreuve avec Degeneration Street. Dès «5 Chords», ce diable noir de Murray nous plonge dans l’enfer d’une intensité maximaliste. Sa pop élégiaque monte directement au cerveau. C’est encore une chanson explosive qui s’encorbelle dans l’infini, comme chez Greg Dulli. Murray allie la folie sonique à la folie textuelle et il menace à chaque instant de nous échapper définitivement. Le «Blood» qui suit explose lui aussi au plafond - Since I was a baby/ I have always been this way - C’est d’une puissance effarante. Pas moyen d’échapper à ça. Ce mec sonne comme un empereur de l’Antiquité, il ne se reconnaît aucune limite, on est en plein Salambô, celui de Flaubert, bien sûr. Et ça continue avec «Thrones» qu’il explose de manière inconsidérée. Quant à «Galactic Tides», on se doute bien que ça va aussi dégénérer. Ses vagues galactiques sont incapables de la moindre retenue. Nous voilà en compagnie d’une tribu de sauvages élégiaques et même de screamin’ elegiacs ! Murray ne respecte aucune loi. Il va là où ça lui chante. Dans «Stick W/ Me Kid», il fait sonner sa pop énervée comme du punk rock. Il touche à tout avec un bonheur égal. Dès l’intro, «Easy Suffering» sonne comme un hit - I can’t grow up/ I’m just a kid looking for love - Murray ne fait que donner de précieuses leçons de pop. Il remplace John Lennon qui fait si gravement défaut. Murray Lightburn pourrait bien être considéré comme le roi de la pop ambitieuse. Il boucle d’ailleurs «Easy Suffering» avec un final apocalyptique digne de Brian Wilson. Encore de l’effarance garantie avec «Unsung». Murray Lightburn continue de créer des mondes extraordinaires - We’re too far gone - Il redevient le temps d’un hit le maître absolu des échappées belles. Il boucle cet album palpitant avec un morceau titre atmosphérique que vient noyer un solo fleuve de sax. Murray y sonne comme le capitaine d’un vaisseau qui coule. Effet grandiose, bien au-delà de tout ce qu’on connaît.

Signé : Cazengler, dear la dada

Dears. Le Petit Bain. Paris XIIIe. 22 février 2017

Dears. End Of A Hollywood Bedtime Story. Grenadine Records 2000

Dears. No Cities Left. MapleMusic Recordings 2003

Dears. Thank You Good Night Sold Out. MapleMusic Recordings 2004

Dears. Gang Of Losers. MapleMusic Recordings 2006

Dears. Missiles. MapleMusic Recordings 2008

Dears. Degeneration Street. Dangerbird Records 2011

Dears. Times Infinity Volume One. Dangerbird Records 2014

03 / 03 / 2016 / MONTREUIL ( 93 )

L'ARMONY

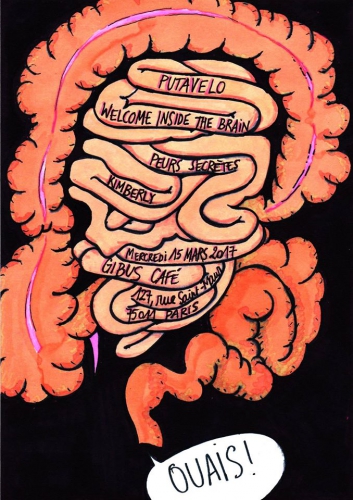

PEURS SECRETES / TONY MARLOW

Ai commencé par me foirer comme un grand. C'est en sortant de la Teuf-Teuf que l'insidieuse question s'est posée. Au fait, Tony Marlow, c'est où ? Mon vaste et diligent cerveau m'a fourni l'adresse : 39 rue Paul-Vaillant-Couturier. Me suis enquillé tout Montreuil à pieds, pour finalement me remémorer le bon filon, Edouard Vaillant ! Evidemment à L'Armony ! A l'autre bout de la ville, d'où je viens. Suis arrivé à temps, Peurs Secrètes débutait son premier morceau.

N'aurais jamais pensé réunir Peur Secrètes et Tony Marlow sur un même plateau, tant les styles sont différents mais Raphaël Rinaldi, l'organisateur, doit penser que malgré ses chapelles, le rock n'a pas de frontières, à la réflexion ce n'est jamais un tort de repousser les cloisons par trop étroites.

PEURS SECRETES

Ce coup-ci Peurs Secrètes n'auront pas droit à un mini-set un peu riquiqui comme à la Comedia Michelet ( voir KR'TNT ! 305 du 01 / 12 / 2016 ), vont pouvoir s'étaler à foison. Nous les retrouvons tels qu'en eux-mêmes, porteurs de cette ironie désabusée qui fait leur charme. Malgré son nom Peurs Secrètes n'engendre aucune frayeur dans le public, encore maigre en début de show, mais qui ira s'étoffant peu à peu.

Une batterie entêtante, une guitare qui tricote sans arrêt, une basse qui bourdonne imperturbablement, un orgue qui accompagne, lorsque Peurs Secrètes s'engage dans un morceau, sont comme les chiens qui se sont emparés du gigot de Pâques et qui le mastiquent consciencieusement jusqu'à faire disparaître l'os. Partent du principe que plus c'est long plus c'est bon. Et ils n'ont pas tout à fait tort. Vous distillent le carambar sans se presser. Prennent leur temps. Résonances popies. Mais en arrière-goût. La friandise finit par se révéler à la longue plus acide que sucrée. Chantent souvent en français, genre réflexions sociologiques apparemment innocentes, pas de grandes déclarations tonitruantes, mais un commentaire doux-amer qui laisse une sensation d'Inachevé au fond du palais de vos illusions déçues. Même les rêves manquent d'un peu de sel chez Peurs Secrètes. C'est peut-être là la signification de leur nom : ne redoutent pas l'invasion des extra-terrestres ou des araignées géantes, expriment avant tout ce léger malaise d'insatisfaction généralisée dans laquelle baigne la médiocrité de nos existences. L'Empty Road de nos vies débouchent sur un cul-de-sac.

Irrémédiable constat. Même plus la peine de s'en émouvoir. Plutôt recouvrir la plaie béante de la sinistre réalité d'un faux-sourire. Sans acceptation. Marcher sans but ne saurait être une fin en soi. Reste une échappatoire. A l'intérieur de soi. L'orgue indique la sortie de route. Quitte l'allée rectiligne de cette espèce de mélancolie corrosive et prend les chemins de traverse, ceux qui mènent au bord du chaos bruitiste de la folie. Douce, car chez Peurs Secrètes la démence reste feutrée. La musique est davantage un placebo trompeur qu'un remède efficace.

Terminent sur un Chinese Rocks, en citant Johnny Thunders, une vie héroïque sous héroïne. Mais les temps légendaires du jusqu'au boutisme rock sont passés. A l'as de pique. Peurs Secrètes auraient pu aussi nous jouer No More Heroes pour raconter nos quotidiens étranglés. Survie dans le bas-fond de nos désillusions. Peurs Secrètes nous susurre un inquiétant message : ce n'est pas le rock qui est malade. C'est nous.

TONY MARLOW

Changement de registre. Avec Tony Marlow c'est toute une partie de la mythologie french rockabilly qui investit la scène. Fred et son auréole de cheveux blanc s'assoit et se quille derrière la batterie et Gilou Slap, mince et sec comme une lame de cran d'arrêt a pris les manettes de sa contrebasse. Un autre monde donc, celui d'une certaine insouciance énergétique, un crépitement de joie rebelle née aux Etats-Unis dans les fifties et qui s'est implanté de par chez nous au tout début des années quatre-vingts.

Honneur aux demoiselles, c'est parti avec Rock'n'roll Princess rapidement enchaîné avec Swing du Tennessee, pour ce premier set Tony a privilégié les titres en français. Nous sommes à Montreuil-sous-bois, aujourd'hui la ville rock'n'roll par excellence de l'Hexagone. Plus tard, lors de la présentation de Le Cuir et le Baston, Tony évoquera la légendaire figure de Johnny de Montreuil.

L'Armony est pleine comme un œuf dur d'alligator. Des têtes connues, Jean-William Thoury, Fifi Jurassic Ted, Carl de Souza, et beaucoup de jeunes qui se pressent devant la scène. Chemise noire à liserets blancs et guitare rouge, Tony lance le feu. Un jeu précis et sans faille, rehaussé par l'indomptable slapin' de Gilou. Une espèce de bronco fou qui galope en tête du troupeau sur les sentiers d'une liberté sauvage. Fred marque la cadence, pas d'emportement, mais une équité rythmique qui donne son assise au trio.

Tony est au chant, c'est toute l'imagerie rock qui défile dans les paroles, filles pulpeuses et érogènes, motos graisseuses et grondantes, bagarres struggle for youth, vie borderline, qu'il inclut dans une poétique mouture rock'n'roll troubadourienne. Un brin de nostalgie amusée en sourdine mais brûlée à la flamme d'une énergie inépuisable. French sixties dans le rétro, d'Eddie Cochran à Editfh Piaf en passant par Long Chris, mais toujours le rock'n'roll par devant en ligne de mire.

Aisance diabolique de Tony, regarde davantage le public que ses doigts. Passe les accords avec une facilité déconcertante, comme les cracks survolent les obstacles au Grand Prix de Liverpool. Sa voix exacte d'un velours des plus rêches, tel un speaker diabolique qui commenterait les phantasmes adolescents de nos rêves, nous entraîne dans le labyrinthe des jours perdus.

Le deuxième set trop court, heure limite et légale à ne pas dépasser, beaucoup plus électrique. Notamment un K'ptain' Kid et un Shakin' All Over ébouriffants. Le combo étincelle de mille pépites d'or. Moments de grâce et d'effulgence. Cette basse que Gilou tabasse sans merci et cette guitare qui trémolise chaque note, le son comme en suspend et puis qui se bise, un collier de perles diffractées qui roulent dans tous les sens. La voix de Tony souple comme une échine de panthère s'étire sur les syllabes pour mieux éclater par la suite. Du grand art. La salle bruit et ronronne de satisfaction, le rock'n'roll est là, incarné devant nous, l'on pressent que l'on est partis pour un gig gigantesque, mais non, la pendule policière a raison de ce moment magique. A hurler de rage. Mais pas tout à fait déçus, durant cinq morceaux l'on a chevauché le tigre. Merci Tony.

Damie Chad.

( Photos : Carl de Sousa )

TONY MARLOW TRIO

ROCK'N'ROLL PRINCESS / SPANK !

TONY MARLOW : vocal, guitar / GILLES TOURNON : Bass, Doublebass / STEPHANE MOUFLIER : Drums.

Frénésie Records : FREN 102.

Rock'n'roll Princess : Séminal. Des talons prometteurs et décidés qui cliquètent en intro et ensuite une jetée de sperme dans l'endroit idoine et adéquat. Vite fait bien fait. Une touche méchamment anglaise dans le son, une voix en décharge de chevrotines et une guitare qui vous frictionne les oreilles. Des talons qui cliquètent. Dans l'autre sens. La princesse s'éloigne. Elle avait pourtant bien du talent. Les meilleures choses ont une fin. Même les titres de Tony Marlow. Spank ! : ce ne sera une surprise pour personne, entre la face A et la face B le Tony Marlow Trio ne s'est pas converti au boudhisme zen, nous balance un instrumental, Spank ! à la sixty feast, un truc juteux et jubilatoire en diable. Un de ces diamants rose pour la possession duquel vous ne reculerez devant rien. Nous non plus.

Damie Chad.

( L'ordi ayant fait de gros caprices pour la pochette du Single nous lui avons substitué l'affiche du showcase de présentation du disque à Rock Paradise qui reprend le motif du recto à l'identique )

*

La Teuf-teuf mobile, est aussi embêtée que moi. Son phare gauche clignote vers la gauche. et le droit louche vers la droite. Non, elle ne suppute pas de quel côté penche son carburateur en vue des prochaines élections présidentielles. Le choix est beaucoup plus crucial. L'instant est décisif. Terrible incertitude Géographique. Est ? Ouest ? Le Mée-sur-Seine ou Troyes ? Le Chaudron ou le 3 B ? Tragédie cornélienne. Hésitation du Destin. D'un côté Louder Evening # 3 jette toutes ses forces et six poids de fonte dans la balance : Artweg, FRCTDR, My Inks Lead Fools, U-BILAM, Crossed Hands, Artifex et de l'autre la seule vapeur évanescente d'un fantôme belge. La Teuf-Teuf m'interroge : maître, serait-il bon de délaisser les proies pour l'ombre ? Que répondre ? Les tonnerres du métal, ou un énième groupe rockab inconnu ? Il est temps que rentre en scène cette forme de divination incompréhensible que l'Humanité nous envie, le fameux flair du rocker.

J'abaisse les vitres et hume longuement les airs qui entrent. Un relent de tintamarre on my left, et une étrange odeur de frite on my right. J'analyse sans me presser. L'affaire est sérieuse. Alors maître ? Chère amie, l'instinct du rocker est infaillible. Ce soir, la guerre de Troyes aura bien lieu. En avant toute, capot droit au-devant des hostilités. Et la Teuf-Teuf rugit de tous ses moteurs.

04 / 03 / 2017 – TROYES

LE 3B

MIKE FANTOM & THE BOP-A-TONES

Je vous rassure tout de suite. Mike Fantom & The Bop-A-Tones ne sont pas atones. Pour le moment sont attablés au fond de la salle et ingurgitent de saines et roboratives nourritures. Le temps de saluer les vieux complices et de faire la bise aux jolies filles. Mais la fête commence.

TOO HOT

Mike est adossé au mur, ses trois co-équipiers lancent Fantomas Rock. Tout de suite quelque chose cloche. C'est quoi ce truc ! Z'avez l'impression qu'un troupeau de brontosaures patauge dans vos oreilles. Délectable sensation ! Et maintenant Mike au micro pour Too Hot To Bop. En cinq minutes le combo vient de clore une grande question métaphysique. Apporte la preuve définitive que dieu n'existe pas, puisqu'il n'aurait pas manquer de nous fabriquer avec quatre oreilles pour jouir convenablement de ces cristaux sonores. Analysons le phénomène avec ordre et méthode. Vim, remplace au pied levé Bart Crauwels indisponible. N'a même pas eu droit une répétition. Pas grave. N'en a pas besoin. Pas plus que d'une contrebasse monumentale. La sienne dépasse à peine la taille d'un grand violoncelle, mais elle sonne comme le bourdon de Notre-Dame les jours d'ouragan. Pour que ça résonne davantage lui a bouché les ouïes. Si vous croyez que cela l'a rendue coite, vous commettez une lamentable erreur, elle mugit comme la sirène du Titanic face à l'iceberg. Pas un son uniforme, un swing dur et violent, sans concession mélodique, chaque fois fois que Vim touche une corde, le tranchant d'une lame de guillotine s'abat sur vous, sans pitié.

A ses côtés Patrick est à la Gretsch. C'est ce qu'il prétend. Apparemment en effet l'objet ressemble à une guitare. Mais je doute que vous en ayez entendu une émettre une telle mélopée. Allure décidée, visage énergique, veste écarlate, pompes red suede shoes, cheveux noir de corbeau et banane en bataille qui lui retombe en sauvage pagaille sur les yeux, Patrick est l'archétype du libero rockab. Enfin presque. Parce que le rockab il vous le décline à toutes les sauces. L'a enrichi moultement la recette de base. C'est que le rockab pur, ça n'existe pas. L'est le résultat évolutif d'ingrédients successifs. L'est remonté dans les héritages et l'a fait son choix. Un seul critère, n'importe quoi de bon pourvu que ce soit violent et brutal. De la suffocation rat musqué jazz, de l'altération alligatorienne swamp, du grizzli hillbilly en colère, de la brillance électrique very british, un peu de piment étrangleur espagnol, que sais-je encore, bref l'a tout pris. A tout gardé et en use à profusion. Attention, pas la mixture épaisse et indistincte qui plombe l'estomac, ne sert pas la soupe à la louche. Découpe la volaille, vivante, avec un art consommé et une dextérité sans égale.

Sidérant le Patrick Ouchène, vous délivre de merveilleux acouphènes, pas le temps de vous ennuyer, tireur d'élite du riff, jamais deux fois le même, toutes les six secondes une intervention, autant dire une surprise, ce qui est sûr c'est qu'après trois morceaux vous avez compris : tout est ouvert, tout peut survenir, mais seulement des prouesses inimaginables, surgit toujours de là où vous ne l'attendez pas, la technique du shrapnels, ça fuse de tous les côtés, vous ne savez pas quoi, ni où, ni comment, ni pourquoi, mais il vous emporte avec lui, vous soulève comme une vague, et vous laisse retomber sans ménagement du haut de l'Empire State Building et tout de suite après un char de combat vous passe sur le corps, juste pour vous rappeler que le rock'n'roll n'est pas une musique de tout repos.

Pascal Lunari martèle. Petite barbichette et sourire tranquille. Derrière tous les autres, mais présence obstinée. L'on se tourne souvent vers lui, surtout pour les arrêts impromptus qui sont une des marques de fabrique des Bop-A-Tones. La machine est lancée comme un obus et crac plus rien. Où ils veulent, quand ils veulent. Toujours à contre-temps du rythme que votre tête dodeline. Pascal lève sa baguette et les arches du pont sur lequel vous êtes en train de passer n'existent plus. Inutile de rebrousser chemin, c'est terminé. L'on passe au suivant. Stoppe le stomp d'une manière fulgurante. Rencontre avec le néant. Vous vous demandez comment il opère, mais pas le temps de vous perdre en conjectures, vous fait tomber une cascade de roulements sur son tambour, and the beat goes on, pour une autre raclée d'enfer. Très tôt il viendra pousser la canzonette, le micro passé dans la bandoulière d'une guitare rythmique, nous sort une voix des Appalaches plus vraie que nature, traînante et nasillarde qui sent le crottin, le rustique, et le chant du coq à quatre heures du matin, du hillbilly pure souche comme l'on n'en a plus entendu depuis un demi-siècle.

Mike est au micro. Stature imposante et géant débonnaire. Tant qu'il n'a pas ouvert la bouche. Car en ces instants précis, il se fâche grave. Vous propulse les vocables comme une morsure de vampire. Entre deux morceaux redevient le mec cool et tranquille qu'il doit être. Mais ne faut pas lui en promettre, l'a le rockab fonceur, vous boufferait le cromi s'il ne se retenait pas, pas frimeur pour deux centimes d'euros, laisse ses copains chanter et Patrick n'est pas le premier à s'en priver. Mike n'use pas d'une voix évanescente de fantôme fatigué de courir les couloirs glacés d'un vieux château écossais, l'a le timbre charnel, ne bouge pas beaucoup, se campe sur ses deux jambes et ouvre ses écluses de stentor, ça coule comme un torrent qui descend des montagnes.

Quatre individualités, mais une entente parfaite. A la seconde près, ce qui est le grand secret du rockabilly, pas le droit de prendre un peu d'avance ou de retard, et à la vitesse et avec la violence avec laquelle les Bop-A-Tunes enfilent leurs propres compositions ou le défilé des classiques, d'Al Ferrier à Eddie Cochran, nos quatre voltigeurs font preuve d'une parfaite maîtrise. Un étonnant ensemble de binômes, Patrick et Mike, la guitare qui sait se la couler douce sous la voix comme un mocassin qui se glisse sous une botte de foin et qui relève la tête et vous plante par deux fois ses crochets dans le gras du mollet le temps que le cantaor reprenne sa respiration entre deux vers, et vous ne voyez plus que la trille étincelante de la fuite fascinante du reptile qui se traduit par un tranchant métallique de trois notes qui s'enfoncent comme autant de coups de poignard dans vos tympans subjugués. Ou Patrick et Vim, jouent en échos décalés, l'un qui fait la passe et l'autre qui marque, et la fois suivante l'autre qui dégage et l'un qui lobe dans la lucarne. Un entremêlement arachnéen d'une fluidité parfaite, et encore Patrick et Pascal, l'un qui traverse la voie en courant devant le train qui arrive et l'autre qui lui coupe le chemin en abaissant les barrières.

Mais ce n'est pas tout, sur Guitar Breaker et Jack the Ripper, Patrick se livre à deux démonstrations qui resteront dans les anales auditives des spectateurs éblouis, prend le commandes de l'avion et vous montre comment on fait l'amour avec une Gretsch, elle en miaule de plaisir, la bigsbylle de tous les côtés, lui en tire de ces feulements aériens qui vous froissent l'appareil auditif, joue autant avec ses doigts qu'avec le reste de son corps, la pousse dans ses derniers retranchement en donnant de violents coups de rein et de bustier, la laisse gémir toute seule, heureux de la caresser d'un doigt tout le long du manche, ou mieux encore se contentant de temps en temps d'appuyer, au hasard semble-t-il, sur une seule corde et elle laisse échapper de ces chuintements vaporeux ou de ces stridences de locomotive à vapeur lancée à toute vitesse. Défait sa courroie et s'en vient griffer le cordier sur le rebord des tables du café.

Et le public ? Azimuté, admiratif, fou de joie. Le deuxième set sera du même acabit. Toute la salle qui hurle avec Mike après la pauvre Justine, Pascal qui ne mollit pas du tout sur le vocal de Molly Brown, une espèce d'émeute qui nous consolide dans notre idée que Johnny was vraiment un Bad Boy, et un I Bopped The Blues With Marylou, pas vraiment une jérémiade bluesy mais il vaut mieux que vous ne sachiez pas ce que Marylou était en train de stratéger. Cela vous empêcherait de dormir, vous donnerait des idées malsaines. Un dernier Rumble et c'est terminé.

TIERCE GAGNANTE

Enfin pas tout à fait. Le 3 B a ses traditions. Béatrice la patronne se charge de les rappeler, ici ou l'on joue jusqu'à la mort, ou l'on meurt de ne pas jouer. Genre d'alternatives qui n'ont pas l'air de déplaire à nos quatre fantômes. Improviseront un troisième set, le temps de se désaltérer et que DJ Rockin, qui a magistralement assuré la sono, nous boppe quelques morceaux... Tellement de frénésie fourmillante dans les corps que danseurs et danseuses se précipitent...

C'est reparti, pour rester dans la continuité Mike et les Bop débutent par un Hasil ( de fous furieux ) Adkins, immédiatement suivi d'une ritournelle endiablée de Leadbally, une espèce de spirale démoniaque destinée à vous vriller irrémédiablement le cerveau. Un petit hymne rebel ted pour requinquer Billy qui sort de l'hopital. Très bonne médecine qui vous le regaillardit en quinze secondes. Y aurait-il un volontaire ? Nous en avons un, Duduche, notre Duduche à nous, que nous n'échangerions pour rien au monde.

Et là, c'est la classe, Duduche, flegmatique, tranquille, qui propose un petit Jerry Lou. Perso, je n'aurais jamais osé avec ces quatre cadors qui viennent de nous éblouir, faut avoir du courage. Ni une, ni deux, c'est parti et Eric impérial, micro incliné nous offre un Whole Lotta Shakin' goin' on magistralement mené de bout en bout, avec pointes de vitesses, atténuations et reprises sur les chapeaux de roue, de la belle ouvrage acclamée comme il se doit.

Un Say Mama avec Mike et la salle qui fait les choeurs, et Vim qui sur un Johnny B. Goode nous apprend ce que l'on savait déjà, qu'il chante aussi bien qu'il se joue de son up right bass, même style, les mots qui claquent comme ses cordes. Duduche revient pour un petit Elvis, mais il se fait tard, un dernier Too Hot To Bop pour définitivement marquer les esprits et c'est la fin définitive.

Comme l'on dit dans le Sud et par chez moi, Mike Fantom & The Bop-A-Tones nous ont estabousés. Estabousillés, même. Les avis sont unanimes, une des meilleures soirées vécues au 3 B qui en a déjà vu quelques unes particulièrement torrides. En plus nous apprennent que par chez eux, en Belgique, cette espèce de confetti territorial pas plus grand que nos quatre départements, il existe un vivier rockab d'une centaine de groupes. Peut-être faudrait-il envisager une demande de naturalisation ?

Damie Chad.

TOO HOT TO BOP !

MIKE FANTOM & THE BOP-A-TONES

MICHEL TEXIER : Lead Vocal / PATRICK OUCHENE : Guitar, Vocal / BART CRAUWELS : Upright Bass / PASCAL LUNARI : Drums.

El Toro Records. 2016.

Guitar Breaker : une giclée de guitare en début juste pour que vous ne vous trompiez pas d'adresse. Attention, pas question de couvrir la voix du chanteur, course de fond sprintée entre guitare et vocal, mais chacun commet ses exploits sans sortir de son couloir. Uurgence pour Mike, rapidité fractale pour Patrick. Vampire Baby : flexibilités tayloriennes en arrière-fond, la guitare rebondit et la voix se flexibilise, devient envoûtante comme une langue de serpent qui se délecte à l'avance de sa proie. (Coucou, c'est vous ) Fascination rock. Méfiez-vous, produit dangereux. Indispensable toutefois. Abus vivement conseillé. Rockin' Ball : le combo ratiboise le terrain, lâche un troupeau de bisons sauvages sur le gazon de vos plate-bandes, Mike fait tout ce qu'il peut pour vous avertir, trop tard les bestioles vous piétinent les orteils quelque peu. La guitare se moque de votre piteux état. Ne venez pas vous plaindre, suivre les recommandations d'usage prescrites au morceau précédent. Fire Of Love : ah, ce riff de malade, n'a pas commencé que le morceau vous semble déjà fini, ce que l'on doit appeler les intermittences du coeur, la guitare s'emballe comme la sirène des pompiers, n'ayez craint quand ils arriveront ce sera trop tard pour vous sortir du brasier. Tout compte fait vous aimez ces brûlures au troisième degré. Mettent du sel sur les plaies et dans votre existence. Connaissez-vous pire ? Down In The OL'Bayou : toujours gênant de devoir courir avec un alligator affamé à vos trousses qui en prime vous mordille les talons. La basse de Bart imprime la résonance molle de votre course dans les sentes humides de votre fuite. Les dents de la guitare se referment sur vous. Bon appétit. Tel est pris qui croyait prendre. Too Hot To Bop : un véritable manifeste rockab, un truc à vous rendre fou de jalousie, tout ce que vous avez toujours rêvé de réaliser et qu'ils vous assènent avec une facilité déconcertante, et la voix de Mike qui semble se moquer de vous. Bart et Pascal sont au premier plan, c'est ici que l'on mesure combien leur travail de forge est indispensable. Sur tout le disque. Pretty Eyed Baby : on presse un peu la cadence, ne faut pas s'endormir sur le rôti qui brûle, une sonorité plus roots américaines que brillance britannique, section rythmique au grand galop. Des yeux qui vous en font voir de toutes les couleurs. Vous aimez ce genre d'éclats aguicheurs qui vous déchirent le coeur. Nous aussi. Fantomas Rock : un instru de derrière les clochers, fantômes à la poursuite des ombres shadowiennes. Et ces sales bêtes vicieuses vous égalisent et synthétisent les records des maîtres. Poussent l'impertinence jusqu'à éclater de rire à la fin. Pascal tape sur ses peaux comme s'il voulait sauver la sienne. En tout cas, nous en ressortons plus forts, la preuve que c'était mortel. Johnny Was A Bad Boy : la lamentable existence du mauvais garçon, se conduit aussi mal avec les demoiselles que vous avec les feux rouges. Persiflage et ironie rockab sont au-rendez-vous. Ne croyez pas ce que je dis, vivez votre vie de rebelle, message subliminal. Seul le rock'n'roll est à même de donner un peu de sens à votre vie. I Bopped The Blues With Mary-Lou : every night qu'ils précisent, à coups de cymbales meurtrières. Un petit-chef-d'oeuvre, guitare froissée et section rythmique galopante. Mike s'en donne à coeur joie. Pourraient tout de même nous refiler l'adresse de la demoiselle. On squatterait avec plaisir sa maison au lieu de repasser trente fois le morceau. The Bop-A-Tones And Me : autoportrait des artistes en bâton de dynamite. Voix et instrumentation font du saut à l'élastique, une fois qu'ils se sont écrasés au sol, se relèvent et vous entraînent dans une danse de saint Guy trépidante. Pour ceux qui ne savent s'agit d'une infection du système nerveux contactée après une surconsommation exagérée de rock'n'roll. Ne se soigne pas. Inguérissable. Heureusement ! Why Are You Gone : la plainte du rocker qui nous la joue à la lonesome cowboy. Vous feraient presque pleurer. Attention au crocodile tapi dans les larmes, n'en a pas perdu son énergie pour autant. Un truc idéal pour lui faire croire qu'elle est unique. Grande hypocrisie. Très amoral, mais si finement ciselé au rock'n'roll que vous appréciez. La justice vous cataloguera comme dangereux récidiviste. I've Gotta Find Someone : Qu'est-ce donc qu'on disait, ont déjà trouvé une remplaçante et croyez-moi, ça leur émoustille la pastille. La vie est trop palpitante pour se passer du rock'n'roll.

A vous procurer de toute urgence. Grande médicamentation. Perfecto, comme disent les rockers.

Damie Chad.

P. S. : Attention pour les collectionneurs, les fans et les amoureux du vinyl : El Toro Records a auusi un super quarante-cinq tours ET 15 073 regroupant quatre titres du CD : TOO HOT TO BOP / ROCKIN' BALL / VAMPIRE BABY / FANTOMAS ROCK.

ANTHOLOGIE DU ROCK FRANCAIS ( I )

DOMINIQUE GRANDFILS

( Camion Blanc / 2017 )

Je n'ai guère la fibre nationaliste. Toutefois je ne nourris aucune prévention de principe envers le rock français. Même si en ce domaine les amerloques et les englishes occupent sans contexte les premières marches du podium. N'ai pas hésité une seconde pour me procurer le volume. L'est arrivé hier soir sur mon bureau, je ne l'ai pas encore lu en entier mais l'ai soigneusement examiné. Un pavé – une véritable arme anti-CRS – dépasse largement le kilogramme, plus de mille pages mais moins de mille groupes – z'auraient pu faire un effort. D'autant plus qu'avec une ligne systématiquement sautée entre deux paragraphes, l'on aurait facilement libéré de l'espace...

Ce genre de bouquins possède les défauts de ses qualités. Manquera toujours le groupe que vous tenez comme la perle rare, par contre vous en sont proposé une multitude que vous ne connaissez que de nom et une flopée qui pour de mystérieuses raisons incompréhensibles ont échappé aux antennes ultra-sensibles de vos recherches personnelles. N'oubliez pas que vous risquez à chaque détour de page l'anévrisme fulgurant : exemple : aucune trace des Maîtres du Monde mais une entrée pour Julien Doré. Rassurez-vous, j'ai survécu.

Un bon point : les clichés sont rares mais comme il n'est pas souvent coutume dans les productions de Camion Blanc, la reproduction ne ressemble en rien aux trames grisâtres et indistinctes habituelles.

L'anthologie use d'une méthodologie efficace mais sommaire : les groupes sont classés par ordre alphabétique. Idéal pour s'y retrouver mais peu évident pour que le lecteur puisse se faire une idée du déploiement historial du phénomène rock en douce France. Manque en début de bouquins quelques monographies qui expliqueraient, ne serait-ce que par décennie les conditions, l'évolution et les enjeux musicaux. D'autant plus que les articles dévolus à chaque groupe sont des plus succincts. Ce qui selon nous incite aux approximations. Lieu et date de formation, nom des membres, départs, arrivées, changements d'orientation, rapides mentions de tournées ou de participation à des festivals, publications discographiques, dissolution, quelques indications sur la suite des parcours individuels et puis c'est tout. Le style musical est réduit au minimum : exemple pris au hasard, Cat The Navel String : Groupe de post metal punk d'Angers.

Dominique Grandfils s'en tient à l'essentiel. Rédige en langage spartiato-laconique. Se limite à l'énumération prosaïque des faits. Ecriture blanche qui ne donne pas dans le délire romantique. L'on eût aimé un peu plus d'engagement. De la mauvaise foi rehaussée de fausse indignation, des passe-droits, des préférences vertigineuses, des dithyrambes cosmologiques, des silences coupables, des assassinats longuement prémédités, des haines et des fureurs, de la passion et de la fièvre, des exécutions télécommandées, des dessous de table honteux, des déclarations d'amour, des chantages malhonnêtes, des débordements intempestifs, mais non il adopte le ton de neutralité des compte-rendu de médecin légiste. Une collection de cadavres sans chair. Ne manque que deux choses, l'esprit rock et l'outrecuidance rock'n'roll.

Damie Chad.

P. S. : dès que nous en aurons terminé la lecture nous donnerons avec les parti-pris malodorants qui nous caractérisent notre analyse des choix opérés.