KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 591

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

09 / 03 / 2023

THE ASSOCIATION / RIDE / BURT BACHARACH

NORTH MISSISSIPPI ALLSTARS / JOHNNY DUNCAN

THE STILETTO SHAKERS / WOLWES IN WINTER

HERVE GAGNON / PIONNIERS DU ROCK

ROCKAMBOLESQUES

Sur ce site : livraisons 318 – 591

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Association de bienfaiteurs

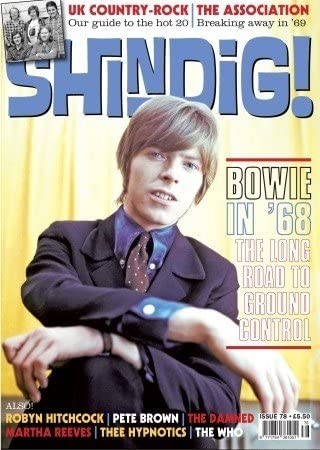

Pas facile d’évoquer l’histoire d’un groupe aussi parfait que The Association. Dans Shindig!, David Pearson rappelle qu’en 1968, ils étaient devenus l’un des groupes les plus célèbres aux États-Unis. Ils collectionnaient des friendly radio-hits et les albums à succès. Et pour beaucoup de gens, le cas Associatif reste un mystère : pourquoi n’ont-ils pas connu le même succès que CS&N, les Beach Boys ou les Byrds ? Ils passaient dans tous les grands shows télévisés de l’époque. C’est eux qu’on voit faire l’ouverture du Monterey Pop Festival dans le film qui est consacré à cet événement révolutionnaire. Question notoriété, ils n’avaient plus rien à prouver.

Quand ils rejettent le «MacArthur Park» que leur propose Jimmy Webb, ils commettent une erreur fatale. Ils passent à côté du hit séculaire. C’est là que leur producteur Bones Howe démissionne. Le groupe subissait la même pression que les Beach Boys : Bones Howe ne voulait pas qu’ils changent de style et, comme Brian Wilson, l’Association voulait évoluer vers quelque chose de plus psychédélique. Enregistrer des chansons d’amour ne les intéressait plus.

La plupart des membres savaient composer, ce qui constituait l’une des grandes forces du groupe. Les plus brillants étaient Jules Alexander et Terry Kirkman, mais les autres amenaient aussi de bonnes chansons chaque fois qu’ils entraient en studio pour attaquer un nouvel album. Pour situer l’Association, on peut parler de sunshine pop californienne richement drapée d’harmonies vocales.

On peut écouter les albums, mais attention, le groupe ne tient pas forcément la distance. Ils sont un peu comme les Hollies, un groupe à hits, et comme on le verra plus loin, une bonne compile de hits peut suffire.

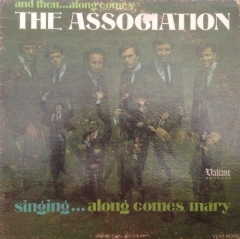

Leur premier album s’appelle And The Along Comes The Association et paraît en 1966. C’est là que se trouve leur premier grand hit américain, «Along Comes Mary», un clin d’œil à la marijuana. On les voit chanter ça à Monterey, joli coup de Jarnac, monté sur une bassline galopante et une belle dynamique incursive. Tout est là, les clap-hands et les harmonies vocales généreuses. Big California sound, l’un des hits de l’âge d’or. Et pourtant, en 1966, ils sont encore en costumes cravates avec des bobines de VRP. L’autre grand hit du groupe, «Cherish» ouvre le bal de la B, mais il vieillit mal, trop romantico. Il vaut mieux aller sur le psych-folk d’«Enter The Young», il faut les voir swinguer leurs harmonies vocales. On les sent sharp et très dynamiques, taillés pour la route. Mais c’est encore l’époque des belles chansons sans histoires. Avec «Don’t Blame It On me», ils se rapprochent des Mamas & The Papas et leurs pah pah éclatent joliment dans l’azur immaculé. On se régale des guitares clairvoyantes de «Blistered», c’est l’apanage des grands groupes californiens à guitares. Mais on l’a dit, peu de groupes savent à cette époque tenir la distance d’un album. On s’ennuie un peu en B et Jules Alexander qui s’appelle encore Gary amène «Round Again». On sent une patte. Il swingue sa pop et l’enroule pour mieux la dérouler au rythme d’une vie heureuse. Très haut niveau, pas loin des riches heures de Michel Legrand. L’Alexander referme le bouclard avec «Changes», une pop à combustion lente. Il tient bien sa pop en laisse. Ça piaffe et l’énergie gronde sous le boisseau.

La même année paraît Renaissance. Ils portent toujours leurs costumes cravates. Le problème avec ces mecs-là, c’est qu’il faudrait entrer dans la liste du personnel pour savoir qui fait quoi, comme on le faisait avec les Beatles. La difficulté, c’est qu’ils sont six et qu’ils la ramènent tous, que ce soit au chant ou avec les compos : Gary Alexander, comme on l’a vu, Jim Yester (guitar), Russ Giguere (guitar), Brian Cole (bass), Ted Bluechel (drums) et Terry Kirkman (tambourin). Pas de figure proéminente chez eux. Ils obéissent à un principe démocratique. On entend donc Russ Giguere bramer à la lune dans «I’m The One» et Jim Yester chanter sa pop dans «Memories Of You». Ah ils savent créer des ambiances charmantes, on peut le dire ! Les harmonies vocales scintillent dans l’azur immaculé à sec. Gary Alexander se fend d’un vaillant «Pandora’s Golden Heebie Jeebies», une sorte de psych-folk délicat. Le timbre de Gary correspond plus à l’idée qu’on se fait d’un grand popster américain. En comparaison, la voix de Terry Kirkman qu’on entend dans «Angeline» passe beaucoup moins bien. Trop grave et trop square. Ted Bluechel chante son «Songs In The Wind». La démocratie conduit parfois à des impasses. Gary Alexander sauve la B avec «Looking Glass», une pop aux reins puissants, d’autant que Ted Bluechel la bat comme plâtre. Jim Yester chante son «No Fair At All». En fait, l’Association suit le modèle des Beatles : ils se bricolent de jolies mélodies et les enrichissent au cousu d’or. C’est à Russ Giguere que revient la mission de boucler le dossier avec «Another Time Another Place», une belle giclée de pop signée Gary Alexander.

L’Alexander quitte le groupe début 67 pour aller étudier la mystique aux Indes. Il ne reviendra qu’en 68, transformé en Jules Alexander. C’est un certain Larry Ramos qui le remplace sur Insight Out, le troisième album du groupe. Nous n’irons pas par quatre chemins : l’album est extraordinairement mou du genou. On les voit faire de la pop très démonstrative, et ça ne pardonne pas. La petite pop gentillette de «When Love Comes To Me» refuse obstinément de décoller. Une sorte de flûte se promène dans les roseaux comme une libellule. On entend Brian Cole chanter «Reputation», une sorte de jerk finement souligné à l’harmo. Il semble qu’avec le départ de Jules, le groupe ait perdu son edge. Russ Giguere chante vraiment comme une brêle («Sometime») et Johnny Sitar fait son petit numéro dans «Waitin’ And Gettin’». Mais le pire est à venir : «Requiem For The Masses» : cette fois, c’est Terry Kirkman qui fait sa brêle. L’absence de Jules fait des ravages.

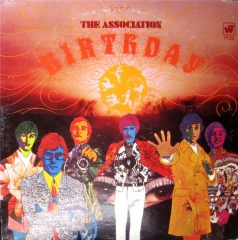

Par contre, Birthday sonne comme un album classique. Belle pochette psyché, en tous les cas. C’est Larry Ramos, la nouvelle recrue, qui ramène du son, comme on le constate à l’écoute de «Like Always». On sent chez lui le rocker à l’Américaine, un peu cassant, élégant et buriné. Le cut se montre assez digne des Beach Boys. Avec «Everything That Touches You», ils s’enfoncent dans une belle pop chaleureuse, très soignée, et même assez majestueuse. C’est ultra-chanté et soutenu aux belles harmonies psychédéliques. On finit par se faire avoir. «Time For Livin’» sonne vraiment comme un hit. Larry Ramos ramène du jus dans cette pop qui ne demande qu’à jaillir dans l’azur marmoréen. On peut parler ici de grande pop active et scintillante. On trouve aussi des échos de Moby Grape dans «Hear In Here». Grâce à de tels exploits, l’album finit par se hisser au rang de classique. Encore un joli bouquet d’influences dans «The Bus Song», mais le style Association prédomine. Ils tiennent leur pop par la barbichette, cette grande pop souriante, coloriée et pleine de vie.

Retour de Jules pour The Association, un album plus expérimental, qui sera aussi le dernier pour Russ Giguere. Mais cet album considéré comme un classique n’est pas à la hauteur de sa réputation. On y bâille. Ça pue la pop bon chic bon genre. Quand on arrive au milieu du balda avec «The Nest», la messe est dite : c’est trop mal chanté. Dommage, car les harmonies vocales valent le détour. Et puis soudain, ça se met en route, on ne sait pas pourquoi. On ne le saura jamais. Larry Ramos sauve le balda avec «Are You Ready». Il est beaucoup plus rocky roady que les autres, il va chercher des accents fins et d’une belle élégance. C’est en B que Jules Alexander ramène son «Dubuque Bues», mais curieusement, le cut ne sonne pas aussi bien que la version remastérisée qu’on trouve sur la compile de singles. Les vinyles ont parfois leurs limites. Et la diversité des registres vocaux présente aussi des avantages et des inconvénients. Une bonne moitié des cuts de cet album sont atrocement mal chantés. Avec «Goodbye Forever», Jules cherche de toute évidence à rejoindre l’univers de Pet Sounds, mais ça reste très pop, très associatif. Pour Jim Yester, 50 ans plus tard, cet album qu’il appelle le Stonehenge album reste son préféré. C’est avec cet album qu’ils espéraient échapper aux griffes du pop market. Mission accomplie. Ils ont même échappé à toutes les griffes. Il fallait vraiment adorer le groupe pour aller acheter cet album.

Les passages à vide ont toujours une explication. En 1969, les membres du groupe se disaient complètement rincés par les tournées. Leurs vies privées en subissaient aussi les conséquences. Comme beaucoup de groupes dans le même cas, ils réclamaient une année sabbatique pour tout remettre en ordre, leur santé et leur vie privée, mais personne ne voulait financer ça - We desperatley needed a solid well-paid year off to recharge everything. But that was never going to happen - C’est là que généralement les groupes commencent à se démanteler et tombent en panne d’inspiration.

Warner sort alors un double Live du groupe pour faire patienter le public. On y retrouve tous les grands hits du groupe, mais cette pop bien propre sur elle ne prend pas en public les proportions espérées. On devait forcément s’ennuyer lorsqu’on allait les voir jouer sur scène. Encore une fois, the Association est un groupe à singles. Alors, si on prend le temps d’écouter cet album interminable, c’est surtout pour Jules. Il faut l’entendre swinguer ses octaves dans «Goodbye Forever» et tarabiscoter son jus à outrance. Par contre, «Dubuque Blues» est chanté à la force du poignet, et on perd tout le jus de Jules. Les grands moments de ce double album sont «What Were The Words», folk-rock de rêve chanté à la pointe de l’harmonie, et l’«Are You Ready» de Larry Ramos, fabuleux shoot de pop américaine. Leurs versions d’«Along Comes Mary», de «One Too Many Mornings» et de «Goodbye Columbus» valent aussi le détour, car on retrouve cette pop alerte et crémeuse qui les distingue si bien. Ils tapent «Let’s Get Together» dans l’esprit de l’Airplane, mais pour le reste, on s’ennuie.

Retour du groupe en force avec Stop Your Motor en 1971. On les voit tous les sept groupés sur un escalier. Ils portent tous des jeans, des moustaches et les cheveux mi-longs. Les voilà enfin en osmose avec leur époque. Ils démarrent l’album avec un «Bring Yourself Home» bien dans l’esprit des Beach Boys, mais avec quelque chose d’associatif dans le contexte du cortex. Pas de hits sur cet album, mais des coups intéressants, comme la reprise du «PF Sloan» de Jimmy Webb. Ça leur va comme un gant. Mais la version de Jimmy Webb est beaucoup plus joyeuse, plus enlevée. La pop associative paraît parfois frigide. Larry Ramos attaque la B avec «It’s Gotta Be Real» et on comprend que ce groupe soit resté en série B. Ils ne parviennent pas à aligner les hits espérés par le petit peuple. Car enfin, si on va choper leurs albums, c’est bien en quête de hits, non ? Ils battent tous les records du ridicule avec «Along The Way» : diction insupportable, chat perché mélancolique avec du goobâille à la clé. Ils proposent parfois une musique à leur image : manque dramatique de sex-appeal.

En 1972, Brian Cole casse sa pipe en bois : drug overdose. Mais apparemment, il a eu le temps d’enregistrer Waterbeds In Trinitad qui est probablement leur meilleur album. Et ce pour trois raisons, à commencer par «Midnight Wind», fantastique shoot de pop emmenée aux harmonies vocales, pur jus de Jules qui adore le ride ride ride. très haut niveau associatif. Deuxième hit avec «Kicking The Gong Around». Que de son, my son ! Voilà qu’ils allument leur balda. Jules nous fait le coup du shuffle. Ici, tout sonne densément et clairement à la fois, avec des échos de Beach Boys bienvenus et très convaincants. En B, ils tapent le «Snow Queen» de Carole King et Gerry Goffin. La pop du Brill leur va comme un gant. On retrouve leur joli bouquet d’harmonies vocales, une exubérance à la Fantin-Latour, son de rêve, softy et aérien, silky et satiné. Autre chose ? Oui, une reprise du «Darling Be Home Soon» de John Sebastian. Ils évoluent vers une sorte de perfection harmonique. Ça devient passionnant, d’autant que le son est plein comme un œuf. Ils ont enfin une prod de rêve. On les voit ravis au dos de la pochette. Ils grelottent mais ils rayonnent, surtout Jules, le plus petit de la bande des sept.

N’allez surtout pas rapatrier cette horrible mascarade qu’est New Memories. Ce qui reste de l’Association s’attaque à des tubes du genre «Love Me Tender» et «The Dock Of The Bay». C’est insupportable. Ils font même intervenir Bobby Vee et Mike Love. S’il existait un hit-parade des arnaques, cet album trônerait en tête de classement. Ils sont capables du meilleur comme du pire.

Par contre, A Little Bit More paru en 1995 sonne comme un passage obligé, pour deux raisons précises : une fantastique reprise de «Walk Away Renee» de Left Banke, et le morceau titre qui vaut à lui seul tout l’or du mondo bizarro. La reprise de Renee est orchestrée à gogo et bien sûr bardée d’harmonies vocales extravagantes. Mais c’est avec «A Little Bit More» que ces vétérans passent le Rubicon. La magie opère dès les premières mesures - When your body had enough of me/ And I’m lying flat on the floor/ You think I’ve loved all I can/ I’m gonna love you a little bit more - Il envisage tout simplement de remettre le couvert, pour parler vulgairement. Avec «Nature», ils passent au Brazil mystérieux et tendu. On a là du très grand art, chapeauté d’harmonies considérables. On pourrait dire la même chose de «Perfect Gift». C’est là où les Assos éclatent au firmament de la Sunshine pop. Tout est chanté à l’outrance du pur jus. Tiens, tu as encore «Forever» à te mettre sous la dent. Les ressources des Assos sont insondables. En 1995, il restait encore un groupe comme les Assos pour honorer la pop de manière princière. C’est tout simplement écœurant de classe. Ils terminent avec «The One» dans une extraordinaire envolée. Ils savent se montrer élégants jusqu’au bout du bout et se fondent à coups d’ah yeah dans les adieux firmamentaux. N’oublions pas de signaler la reprise du «Could It Be Love» de Randy Sharp. Ils y traitent d’égal à égal avec les Beach Boys. On les voit aussi traiter la pop comme une reine dans «How Much Love». Ils s’y montrent exceptionnels de mansuétude. Et même si «Learn Them To Land» sonne un brin diskoïdal, ce cut reste bon comme le pain chaud du petit matin.

On retrouve tous les hauts faits associatifs dans The Complete Warner Bros. & Valiant Singles Collection. Pour les amateurs de très belle pop, c’est une sorte de passage obligé. Le premier disk propose tous les singles Valiant et ça démarre sur l’infernal «One Too Many Mornings». On pense aux Beach Boys, bien sûr, mais c’est d’abord un son qui leur est propre, chaleureux et puissant, divin et ravageur. Ils jouent la pop de Dieu. S’ensuit l’aussi énorme «Forty Times», joué à l’énergie de la sunshine pop, pas loin des Monkees, mais avec quelque chose en plus. Tout est tellement puissant dans l’esprit associatif ! Ils glissent la pop de «Cherish» sous le boisseau d’argent du temple d’Isis. Chez eux, tout est saturé de sunshine et amplement drapé d’or, ils n’en finissent plus de grimper dans les couches d’ozone de la beauté pure. Peu de groupes ont su mener des chœurs avec un tel brio. «Everything That Touches You» sonne comme la pop du futur, rien que par l’ampleur de son ouverture. Et avec «Time For Living», ils se montrent dignes des Beach Boys. C’est l’un de leurs plus grands hits. On y entend même des échos des Beatles. Il faut rappeler que Brian Wilson adorait le premier album de l’Association. Joli cut aussi que ce «Pandora’s Golden Heebie Jeebies» : Jules s’intéresse à la mad psyché. L’époque veut ça. Et ça continue avec «Standing Still». On entre dans la psyché californienne, mais avec du panache. Encore un fabuleux shoot de pop magique avec «Looking Glass». À l’époque, Jules compose comme un forcené. Il croit dur comme fer en la beauté de la pop et des arrangements multi-directionnels. La pop de «Windy» rayonne aussi sur le Mordor, sunshine à souhait. Elle ressemble à une forteresse imprenable. Le disk 2 propose les singles Warner Bros. Et dès «Like Always», ça explose, on croirait entendre les Beach Boys. Cette pop toxique patauge littéralement dans l’excellence, oh here she goes. Ils font un festin de chœurs dans «Goodbye Columbus», on peut même parler ici d’explosion de chœurs définitifs, et avec «Under Branches», ils renouent avec le génie pop psychédélique to fall upside down. Jules Alexander s’y prélasse. On a là une incroyable merveille alexanderienne, digne de Brian Wilson, aérienne et colorée, tout est chanté à l’outrance de l’ouate psyché. Encore un fabuleux shoot de pop avec «Dubuque Blues». Avec Jules, les choses flirtent en permanence avec le génie. Il réussit l’exploit de transformer la musique en éclat du jour, do you remember, il y mélange le folk joyeux et la pop somptueuse. La pop d’«Are Your Ready» est tellement brillante qu’elle sonne presque comme de la Soul. «Just About The Same» propose une invraisemblable profusion de chœurs d’artichauts. On pourrait presque qualifier «Bring Yourself Home» de pop de rêve humide, et dans «Makes Me Cry», Jules Alexander se montre une fois de plus digne de Brian Wilson. Oh, il reste des tas de merveilles à savourer, comme par exemple «Yes I Will», qui se termine comme un hit des Beach Boys, ou encore «Along The Way», terriblement affiné, chanté au filet de voix dans l’azur prométhéen, et qui s’étend à l’infini. Ils reprennent le merveilleux «PF Sloan» de Jimmy Webb, comme si la légende faisait de l’œil à la légende. Cette compile est un véritable double concentré de génie pop. L’île déserte l’accueille à bras ouverts.

Le groupe existe paraît-il encore, grâce aux survivors Jules et Jim. Del, le frère de Larry Ramos mort en 2014, les accompagne.

Signé : Cazengler, association à bite non lucrative

Association. And The Along Comes The Association. Valiant Records 1966

Association. Renaissance. Valiant Records 1966

Association. Insight Out. Warner Bros. Records 1967

Association. Birthday. Warner Bros. Records 1968

Association. The Association. Warner Bros. Records 1969

Association. Live. Warner Bros. Records 1970

Association. Stop Your Motor. Warner Bros. Records 1971

Association. Waterbeds In Trinitad. Columbia 1972

Association. New Memories. Realistic 1983

Association. A Little Bit More. On Track Records 1995

Association. The Complete Warner Bros. & Valiant Singles Collection. Now Sounds 2012

David Pearson : Roots And Branches. Shindig # 78 - April 2018

Ride Sally Ride

Quand Paul Ritchie brosse le portrait sonique de Ride, il parle de «feeback-drenchend ethereal dream pop». Il nous revoie directement avec ses six pages sur Ride sur l’époque des guitar bands. Ces quatre kids d’Oxford ont en effet bien cassé la baraque dans les années 90, il y a de cela trente ans. Il faut en effet se souvenir que les petits Ride étaient devenus les darlings de la weekly music press et les poster boys de l’indie music scene. Comme ça au moins les choses sont claires.

Le duo Mark Gardener et Andy Bell mène alors la petite meute. Ils écoutent tout ce qui bouge à l’époque, les Cocteau Twins, Loop, Spacemen 3, mais aussi les Smiths et les Bunnymen. Ils commencent à jouer et à tourner. C’est l’époque où les Mary Chain, My Bloody Valentine et House Of Love marchent bien. Puis Alan McGee les repère. Il leur offre la liberté totale, même celle de concevoir leurs pochettes. Les petits Ride optent pour le mystère, pas de photos du groupe sur les EPs. Banco ! White noise !

Démarrage en force avec une série de quatre EPs, objets magnifiques, sur lesquels on s’est tous précipités. Le premier n’avait pas de titre, on l’appelait le Ride EP. Pochette de rose rouge et tout de suite un wall of sound avec «Chelsea Girl», et sa belle pulsation, sa puissance inexorable, les petits Ride avaient du talent et le batteur avait tout du fou dangereux. Le hit des petits Ride c’est bien sûr «Drive Blind», une belle dégelée de power chords qui se désintègre dans une avalanche de white noise, un cut qu’on adorait à la folie, un vrai hit rock à l’Anglaise. En B, il y avait encore du son et un peu de psychedelia dans «All I Can See». Ils revenaient enfin à leur paraphernalia psychédélique en saturant à l’extrême «Close My Eyes». Andy Bell pense que l’EP est leur meilleur format.

Ils couvraient la pochette du Play EP de roses jaunes et sonnaient exactement comme les Fannies dans «Like A Daydream». Ils revenaient à leur son pour «Silver», une heavy psychedelia repentie et pleine d’énergie hazy. En B, ils s’en allaient bombarder dans les layers de «Furthest Sense» avec cette fantastique énergie qui les caractérisait si bien. Ils avaient tout l’avenir devant eux.

Avec le Fall EP, on notait une petite baisse de tension, même si «Dreams Burn Down» sonnait comme une épaisse giclée de revienzy. Ils savaient monter un mur du son et jouer une heavy psychedelia anglaise de haut vol. Mais on sent bien que c’est l’EP et le power de Creation qui font la beauté du geste. Après, ils viraient plus pop et on passait à travers. Et puis autant le dire franchement : si on ramassait cet EP à l’époque, c’était surtout pour les pingouins.

Sur la pochette du Today Forever EP, on avait une espèce requin et les petits Ride perdaient tout l’élan de Drive Blind. Adios élan, bon vent !

Comme Creation faisait avant toute chose du business, on vit apparaître à la même époque l’album Nowhere qui rassemblait quelques bribes d’EPs, notamment «Dreams Burn Down» et ses stridences qui se noient dans un mur du son, cut assez habile et inspiré, ils pouvaient poser le chant sur cet infiniment loin perdu dans la noise. On retrouvait le mur du son dès «Seagull», tout était saturé de basse et de guitares. Avec «Kaleidoscope», tu n’apprenais rien de plus que ce que tu savais déjà. Il était inutile d’attendre une surprise. Les petits Ride étaient bien gentils, mais les surprises n’était pas leur spécialité. Dans «Decay», la mollesse du chant laissait une impression désagréable, malgré la force des textures. Et puis tu avais «Vapour Trail» presque un hit pop avec cette voix qu’on n’aimait pas. C’était toute la différence avec les grandes voix qu’on avait dans Adorable ou Suede. Alan McGee affirme que «Vapour Trail» is one of his favorite songs ever.

Paru en 1990, Smile est une compile d’EPs. On y retrouve le gorgeous «Chelsea Girl», belle dégelée de descente d’accords, c’est cuivré de frais, ils relancent à tours de bras, les petits Ride sont invincibles en ce soir de printemps. Tu ne les battras pas à la course. On retrouve aussi l’excellent «Drive Blind», encore une descente de big heavy Ride. «Silver» leur permet de renouer avec la violente torpeur de «Drive Blind». Ils adorent couler un bronze et s’y rouler. Encore un beau boisseau de son avec «Furthest Sense», c’est explosé de sustain et il pleut encore du son dans «Perfect Time». Ça joue dans tous les coins du spectre, on a du jus de guitare à profusion, ça résonne dans l’écho du temps. Tout chez l’early Ride est propulsé aux power-chords, et monté en croupe de wild solos. Ils terminent avec un «Close My Eyes» plombé aux accords de plomb, avec une ramasse de chant à la surface, pareille à la serpillière oubliée dans la cage d’escalier par la concierge portugaise.

Après une première tournée mondiale, ils enregistrent Going Blank Again en 1992 et l’attaquent avec «Leave Them All Behind» et toutes ces guitares qui se répandent dans l’air comme des parfums toxiques. Ils sont vraiment enracinés dans cet esprit de belle efficacité terrifique, ça t’enrobe bien la cervelle. Mais tu restes sur tes gardes à cause du chant trop typé. Ça n’empêche qu’ils sont aux commandes d’un bolide qui fonce dans le mur du son. C’est un choix de société. Finalement, Ride reste un groupe inclassable. Puissant mais inclassable. Ils sont aussi capables de belles apothéoses. «Twisterella» est plus poppy, ils sont frais comme des gardons, mais des gardons dont les écailles s’éclatent au Sénégal. Tu as intérêt à prendre ces mecs au sérieux. Ils attaquent «Mouse Trap» dans les clameurs de la victoire, ils cherchent à prendre la ville avec des power chords pulvérisateurs, c’est exactement ce qu’ils font, ils pulvérisent les murailles à la mitraille, ils arrosent tout ce qu’ils peuvent, ils en deviendraient presque grotesques. Ils amènent «Cool Your Boots» à la belle disto, ce mec chante la bouche ouverte, c’est une manie, tout est réglé sur le mode anglais, avec une grosse énergie du son, ils ramènent du son à la pelle et visent les profondeurs de la pensée psychédélique. «Making Judy Smile» est aussi très puissant, c’est de la big British pop, c’est dingue comme ces petits mecs savent se fondre dans la crème anglaise. L’album se révèle au final assez fascinant, plein d’aventures, thank you for the ride. Ils amènent «OX4» avec une pluie d’orage et le cut s’ouvre sur le monde. Ils sont capables de puissance invétérée, alors ils y vont franchement.

Et comme c’est arrivé dans l’histoire de tous les groupes, les petits Ride subissent des pressions horribles. Au lieu de s’accorder un break après une tournée mondiale exténuante à tous points de vue, on les envoie en studio pour l’album suivant. En 1994 arrive Oasis qui balaye tout. Les petits Ride changent de son et deviennent plus psyché avec Carnival Of Light. Paul Ritchie compare l’album à l’Untitled des Byrds et au Let It Bleed des Stones. Il va même plus loin en affirmant que Carnival Of Light est le plus Shindig!-friendly of all Ride albums. Les petits Ride portent des pantalons à rayures, des chemises à jabots et manteaux de fourrure. Ils se sentent over-confident. Andy Bell : «We could be Led Zeppelin or the Jayhawks or The Black Crowes.» Bon, ils exagèrent un peu, l’album n’est pas du niveau de Let It Bleed. On y sauve trois cuts, à commencer par «1000 Miles», gratté au petit jingle jangle californien. Cut étrange et séraphique, il faut bien l’avouer, c’est vrai que sur ce coup-là, ils sonnent comme les Byrds. L’autre point fort de l’album est la cover du «How Does It Feel To Feel» des Creation. Ils tapent dedans avec un «freakbeat punch». Bienvenue en Angleterre ! C’est parque qu’ils tapent dans les Creation qu’ils sont bons. Les petits Ride coulent enfin de source. Autre bonne surprise : «Magical Spring», qui finit par s’imposer à coups de clameurs de voix et de guitares. Il faut bien dire que leurs compos ont un mal fou à s’imposer. Disons qu’ils sont honnêtes. «From Time To Time» sonne comme de l’entre-deux eaux, très axé sur les axes, ils font de la bonne augure à la sauce américaine, on sent qu’ils ont bien dégrossis. Ils amènent leur «Birdman» à la manière forte, avec de grosses dégelées d’accords et montent vite sur leurs grands chevaux. Ils savent déborder sur l’horaire. Mais ils se croient parfois autorisés à chanter sans voix («Crown of Creation») ce qui leur porte préjudice.

Comme tous les autres groupes anglais, ils sont submergés par Oasis. Ils vont cependant enregistrer l’album du breaking up, Tarentula. Andy propose d’enregistrer vite fait, mais dit-il «the vibe wasn’t there». Steve indique que ça manquait d’un «bit of heart and soul». McGee et Creation consacrent tout leur temps à Oasis, alors les petits Ride passent un peu à l’as. C’est Andy Bell qui compose quasiment tout sur Tarentula, il est dans un heavy trip Creation/Small Faces/Nazz. Si on en croit les conneries qu’ils racontent dans Shindig!, Tarentula est un album raté. C’est tout le contraire. Il s’agit probablement là de leur meilleur album. Eh oui, huit bombes sur douze titres, c’est largement au-dessus de la moyenne. Ça sonne d’entrée de jeu, dès «Black Nite Crash», les guitares sont de sortie, les petits Ride ont décidé de rocker la vieille Angleterre. Shake your jewellry !, comme dirait John Lennon. La fête continue avec «Shunshine/Nowhere To Run», c’est excellent, bien gluant de son et inspiré par les trous de nez. On se croirait sur le White Album !, le groove est juste, parfaitement digne de John Lennon, les vibes sont saines et d’une incroyable véracité véracitaire, c’est heavily Beatlemaniaque, un vrai cosmos. S’ensuit un «Dead Man» qui flirte aussi avec le génie, c’est une merveille de psychout à l’anglaise. Tu entres ici dans le territoire de la grande pop psychédélique anglaise, les petits Ride dépassent toutes les attentes, les voix se fondent dans le son comme au temps de «19th Nervous Breakdown», c’est un véritable tour de magie psyché, avec un solo de wah à la clé. Ils refoutent le paquet sur «Walk On Water», tu n’en crois pas tes oreilles. C’est bardé du meilleur son d’Angleterre : Creation/Small Faces, sans les voix, bien sûr. Ils s’amusent à jouer au petit jeu du balladif avec «Mary Anne», ils tapent ça à leur manière et Andy Bell passe un solo mirobolant. Rock’n’roll star ! Il joue de la guitare jusqu’à la dernière goutte de Supersession. On plonge à nouveau dans le délicieux enfer du son avec «Gonna Be Alright». Fantastique ! Ils gorgent leur son de heavy trash, ils deviennent de puissants seigneurs d’Angleterre, ils développent à l’Anglaise, everything’s gonna be alright, c’est sûr, et la wah dévore le cœur du cut. Andy Bell fait encore des ravages sur «Burnin’». Il joue en heavy burnin’ out. Burn baby burn.

Ils splittent à la sortie de Tarentula et se reforment en 2001. Puis en 2017, ils enregistrent un nouvel album, Weather Diaries. L’amateur de mad psychedelia va se régaler d’«Here’s A Feeling», car oui, ça fond dans le beurre du groove, ils renouent avec les vibrations de «Drive Blind» et des psychedelic shades, ça s’accumule comme des nuages dans un ciel mauve, ça se profile dans la ouate, ça évolue énormément. Ils nous font aussi le coup de grands vents sidéraux dans «Cali», ils misent beaucoup sur les effets de son, c’est frais et bon enfant, avec une belle profondeur de champ et un balancement suprême. Les effets surnaturels sont un excellent succès. Ils repartent en mode heavy groove avec «Impermanence». Ils jouent encore une fois sur les effets, ils cultivent leur vieux shoegaze, avec des guitare contemplatives aux frontières de la mad psychedelia. Car c’est bien de cela dont il s’agit. On passe toujours un bon moment en compagnie des petits Ride. Même si parfois, ils se vautrent, comme avec «Lannoy Point» ou encore «Charm Assault» qui retombent dans l’épouvantable ornière de la Britpop. Le petit gang d’Oxford repart avec «White Sands», ils emmènent avec eux tous les objets de leurs fascinations, c’est très potache et très sérieux en même temps, très over the overland, le son cherche ses mots dans le titubage expérimental. La morale de l’histoire est qu’il faut toujours plonger sa cuillère dans le bon potache, c’est une question de santé mentale et le diable sait si la santé mentale n’est pas de ce monde.

Les petits Ride repartent de plus belle en 2019 avec This Is Not A Safe Place. Encore un bel album à leur actif, avec un «Ride» d’ouverture de bal qui sonne comme une revanche contre ceux qui les prenaient pour des branleurs. Ils ramènent vraiment tout le son qu’ils peuvent ramener avec leurs petits bras. Ils lancent «Kill Switch» au beat de Ride et c’est la porte ouverte à tous les excès, ça touille dans la disto, it’s a kill switch, tu tombes en plein dans le killer killy switch, avec un chant qui plane dans la chaleur de la nuit. Ils amènent «Eternal Recurrence» aux heavy chords et là tu plonges dans leurs bras. C’est du rêve, du rêve d’Eternal. Fabuleux groove des petits Ride. Dernier coup de Jarnac avec «End Game», ils repartent en mode petite pop, mais avec une sorte de maîtrise de l’expertise - That’s the way it got to be - Cette pop évolutive te mange le coton sur le dos et ça prolifère dans une sorte d’élévation du son jusqu’au seuil des apothéoses. Les petits Ride finissent par devenir fascinants. «Clouds Of Sainte Marie» est presque réconfortant, c’est un cut qui te lèche les plaies. Ils ont un «Jump Set» qui sonne comme de l’Echo & The Bunnymen, pas très glorieux, et ils terminent avec «In The Room» chanté à l’innocence d’Oxford. C’est leur force et on les admire d’avoir duré aussi longtemps à ce niveau d’excellence.

Signé : Cazengler, Ridé

Ride. Ride EP. Creation Records 1989

Ride. Play EP. Creation Records 1990

Ride. Fall EP. Creation Records 1990

Ride. Today Forever EP. Creation Records 1991

Ride. Nowhere. Creation Records 1990

Ride. Smile Creation Records 1990

Ride. Going Blank Again. Creation Records 1992

Ride. Carnival Of Light. Creation Records 1994

Ride. Tarentula. Creation Records 1996

Ride. Weather Diaries. Wichita 2017

Ride. This Is Not A Safe Place. Wichita 2019

Paul Ritchie : Daydream Believers. Shindig! # 127 - May 2022

Wizards & True Stars - Burt au grand pied

En cassant sa vieille pipe en bois, Burt Bacharach referme un chapitre glorieux de l’histoire culturelle contemporaine, le chapitre de la grande pop ambiancière, qu’on qualifie parfois à tort d’easy listening. Il vaut mieux parler de magie. Burt évoluait dans le même monde qu’Arthur Lee, Jimmy Webb, Curt Boettcher, Totor ou encore Brian Wilson, le monde des chansons parfaites.

Comme dans toutes les grandes œuvres d’art, il y a dans certaines compos de Burt quelque chose d’intemporel, il sait fondre une trompette dans la Bossa et emmener des violons loin sous l’horizon. Tu cherches la mélodie du bonheur ? Tu la trouves dans «This Guy’s In Love With You» qui devient «This Girl’s In Love With You» dans les pattes d’Aretha et de Dusty chérie. Tu as encore du big event avec «The Look Of Love», toujours croqué à belles dents par Dusty chérie, mais aussi Dionne la lionne, on s’en soûlerait jusqu’à la fin des temps. L’autre grande interprète de Burt, c’est bien sûr Jackie DeShannon qui tape dans le jive magique de «What The World Needs Now Is Love», la belle Jackie te chaloupe ça des hanches, elle a raison, the world needs love. Encore un fil mélodique demented avec «(They Long To Be) Close To You», porté par une trompette en rut modérateur et puis tu as cette profondeur de champ mélodique qui n’existe que chez Totor ou Jimmy Webb, ce sens aigu des orchestrations leveuses de frissons. Dusty chérie l’emmène là-haut, jusque dans l’imparabilité des choses, elle monte là où l’air est pur, elle recherche le niveau de perfection absolue. Cilla Black le fracasse elle aussi. Dans la version qu’en fait Dionne la lionne, on assiste à une extraordinaire explosion mélodique. Burt attaque toujours par en bas, puis il fait monter la sauce pour que ça aille gicler au sommet du lard. Alors Dionne se coule au cœur du vif argent, elle brille de tous ses feux. Elle se prélasse dans le confort de Burt, le géant d’Amérique. Ce sont chaque fois des chansons qui semblent t’emmener vers ton destin. Tu peux difficilement leur résister.

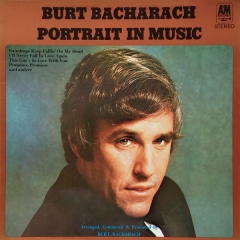

L’idéal est d’aller sur les albums des grandes interprètes de Burt : définitivement Dusty ... Definitely, tout Dionne la lionne, et principalement Anyone Who Had A Heart, l’atrocement bon This Is Jackie De Shannon, et bien sûr l’Image de Cilla Black. Si on passe directement par Burt, on tombe généralement sur des albums d’instros, comme cette belle compile A&M parue en 1971, Portrait In Music. Belle parce que Burt est beau, cadré serré sur la pochette. C’est un album bercé par les alizés qui restitue bien l’idée des thèmes bachariens, jamais très éloignés de la Bossa Nova, bercés par le doux balancement du beat tropical et bien graissés aux trompettes d’Herp. Cette compile permet aussi d’explorer l’autre facette de Burt, le mid-sixties ambiancier de chabadabadah, robe Cardin au Quartier Latin, Swingle Singers, exubérance tempérée à la Michel Legrand, c’est une vraie machine à remonter le temps. L’«I Say A Little Prayer» est le prototype du mid-sixties ambiancier d’anticipation rehaussé d’un thème mélodique en robe Courrèges. «Raindrops Keep Falling On My Head» reste l’air joyeux par excellence, lié au souvenir enchanté de Butch Cassidy & Sundance Kid. Et puis avec «Do You Know The Way To San Jose», tu te retrouves au Carrefour de Bucci en mini-jupe avec du rouge à lèvres et des faux cils.

L’autre belle entrée chez Burt est une compile Ace parue en 2008, Always Something There (A Burt Bacharach Collectors’ Anthology 1952-1969). Curieusement, Mick Patrick fait le choix de puiser dans les hits plus obscurs de Burt. Premier exemple avec «So Long Johnny» par Jackie DeShannon. Elle y va les cuisses ouvertes, elle donne à Burt tout ce qu’elle a, elle te ouate le Burt dans l’auréole de son génie. Dans son commentaire, Mick Patrick indique que Dionne Warwick, Gene Pitney et Timi Yuro avaient fait la grosse connerie de rejeter «So Long Johnny». On le retrouve plus loin, le Pitney, avec «If I Never Get To Love You». Ah comme il est piteux ! Même chose pour Trini Lopez («Made In Paris») et Del Shannon qui avec «I Wake Up Crying» bat tous les records de nullité. Insupportable ! À moitié con. Tous des petits culs blancs. Adam Wade, c’est pareil, aucun d’eux ne passe, c’est drôle que Burt soit passé par des interprètes aussi falots. Bobby Vee passe un peu mieux avec «That’s The Way I’ll Come To You». Ce beautiful black singer d’Arkansas qu’est Dee Clark accroche «You’re Telling Our Secrets» au mur comme un trophée de chasse. Ben E King s’en sort lui aussi avec les honneurs sur «They Don’t Give Medals To Yesterday’s Heroes». Il a tout le gusto qu’il faut pour driver son Burt, c’est un Ben extrêmement intense, et la prod explose littéralement. Brook Benton reste bien le chanteur du temps d’avant, il craque le code de Burt avec «More Time To Be With You». On passe par le ventre mou de l’Amérique avec Doris Day, Della Reese et Marty Robbins qui font de la variété sucrée. La bonne surprise de la compile est le «That’s Not The Answer» par Vi Velasco, une blanche qui était sur Vee-Jay, elle fait du wild Burt sound lâché dans la nature, tu sens la prise sur tes hanches, on comprend qu’elle soit devenue culte chez les fans de Northern Soul. Aucune envie de s’appesantir ni sur Frankie Avalon («Gotta Get A Girl»), ni sur Cathy Carr («Wild Honey»), par contre, Mick Patrick a pensé à Damie Chad en intégrant le «Crazy Times» de Gene Vincent, morceau titre du Capitol paru en 1960. Ah il faut le savoir que c’est du Burt ! Gene s’en sort avec les honneurs. Autre superstar : Dionne Warwick, avec «Dream Sweet Dream». Comme Gene, elle dégage, elle emmène son Burt par-dessus les toits. On n’en attendait pas moins d’elle. Mais le vrai héros de cette compile est Lou Johnson, qui en plus fait l’ouverture de bal avec «(There’s) Always Something There To Remind Me». Lou Johnson te shoote de la Soul dans Burt, il te scarifie le visage du langage, il est le roi du woo-woo-woo, il chante à l’accent de panther on the run et au moment opportun, l’orchestre monte d’un cran, alors Lou bondit. Mick Patrick nous rappelle qu’entre 1962 et 1964, «Lou Johnson established himself as one of the greatest interpreters of Burt Bacharach’s and Hal David’s complex numbers.» En fait, Burt demandait à Lou de chanter ses démos. Dionne et les autres grandes interprètes se taperont la part du lion commercial. C’est Sandie Shaw qui va décrocher le pompon avec «(There’s) Always Something There To Remind Me». Pour Lou : tintin.

L’entrée principale dans le monde de Burt reste bien sûr l’autobio, Anyone Who had A Heart - My Life And Music, un book paru en 2013. C’est un livre ouvert, car Dionne la lionne, Angie Dickinson et d’autres participent. Burt semblait prédestiné à une carrière légendaire, car il eut comme professeur de piano et de composition Darius Milhaud qui était à cette époque installé à Los Angeles. Comme chacun sait, Darius Milhaud fit partie du légendaire Groupe des Six, avec Arthur Honegger, Francis Poulenc, et Germaine Tailleferre. Burt compose une sonatine en trois mouvements et la joue pour Milhaud qui le félicite et qui lui dit ceci : «N’ayez jamais honte de composer une mélodie que vous pouvez siffler.» Burt dit qu’il n’a jamais oublié ce conseil. Et comme Milhaud adorait emmener ses élèves le samedi soir dans un funky restaurant mexicain, il apprit aussi à Burt l’art de manger les tacos. Jeune, Burt se passionne pour Arnold Schönberg et Alban Berg.

Et comme tous les compositeurs de sa génération, Burt se retrouve dans un petit bureau du 1619 Broadway, c’est-à-dire au Brill. Il rappelle que les bureaux étaient minuscules, juste de quoi contenir un bureau et un piano droit, la clim ne marchait pas et la fenêtre était bloquée. De l’autre côté de l’avenue, au 1650 Broadway, se trouvent tous les poulains de Donnie Kirshner : Carole King & Jerry Goffin, Barry Mann & Cynthia Weil, Jeff Barry & Ellie Greenwich. Burt entend un jour Bill Haley à la radio et nous dit que ça ne lui plaît pas. Pourquoi ? - Ces chansons étaient basées sur trois accords, Do, Fa et Sol. S’ils avaient utilisé un Do septième, ça aurait été beaucoup plus intéressant, mais le Do majeur just seemed so vanilla to me.

Puis Burt entre dans la légende en devenant le pianiste et chef d’orchestre de Marlene Dietrich. Il rapporte un étrange incident : un soir, à Vegas, après le concert, ils boivent un peu trop et Burt raccompagne Marlene à sa chambre. Elle essaye de l’embrasser et lui demande d’entrer, mais Burt refuse poliment - Je savais à l’époque que je n’aurais pas pu conduire l’orchestre d’une femme avec laquelle j’avais couché. Je ne voulais vraiment pas coucher avec elle. It would have been like falling in love with fire - Quand ils sont en tournée en Amérique du Sud, Marlene et Burt se promènent ensemble à la nuit tombée dans les collines de Rio, et c’est là que Burt entend monter pour la première fois la clameur des tambours, ce qu’il appelle le baion beat - where the one is followed by a one-beat pause and the two half beats. Phil Spector l’a utilisé dans «Be My Baby» et on le trouve aussi dans le «There Goes My Baby» composé par Jerry Leiber & Mike Stoller pour les Drifters.

Et puis en 1962, Burt compose «Mexican Divorce» avec Bob Hilliard. Comme ils n’ont pas le temps de s’en occuper, Leiber & Stoller demandent à Burt de faire répéter les background singers et là, il se paye le flash de sa vie : «Il y avait quatre girls, et elles sonnaient toutes si bien que je ne savais pas laquelle était la meilleure.» Il se retrouve en effet avec Cissy Houston, ses nièces Dee Dee et Dionne Warwick et leur cousine Myrna Smith. Mais il voit très vite que Dionne la lionne sort du lot - Right from the first time, I ever saw Dionne - Elle avait nous dit Burt une grâce et une élégance qui la distinguait des autres - To me, Dionne looked like she could be a star - Et il va en faire une star, c’est-à-dire l’interprète de ses compos. Dionne demande à Burt si elle peut chanter des démos, Burt accepte et elle enregistre la démo de «Make It Easy On Yourself». Bon, Burt la fait écouter à Florence Greenberg, la bosse de Scepter, qui n’en veut pas. C’est un black de Vee-Jay, premier label black d’Amérique basé à Chicago, qui va ramasser cette merveille. Venu faire ses courses au Brill, il achète «Make It Easy On Yourself» pour le refiler à Jerry Butler. Boom !

Dans des pages extrêmement intenses, Burt évoque son obsession de la perfection. Il veut que la compo soit parfaite avant l’enregistrement. Il s’aperçoit que de se lever à 4 h du matin n’y change rien - No matter how hard I tried, nothing was ever perfect. Il y avait toujours un défaut quelque part. Des années plus tard, quand j’ai fini par réaliser que si tout le reste allait bien, alors je devais me résigner. Ce qui doit être la définition de la maturité - Mais quand il entend sa compo à la radio pour la première fois, il panique - I knew that it was never going to sound as good as I wanted it to - Il se disait même prêt à se rendre à l’usine pour superviser la fabrication des albums. Il va aussi mettre des usines en concurrence pour voir qui presse le meilleur vinyle. En studio, c’est encore pire : vingt ou trente prises qu’il écoute et réécoute avec un soin maniaque over and over again - I could have heard it a thousand times and I was still never satisfied with the way it sounded on the radio. Burt est un peu comme Totor : son obsession finit par le transformer en génie.

Burt revient constamment sur Dionne. Ce sont les pages les plus fascinantes du book. Il fait de Dionne l’égale d’Aretha, ce qu’on ressent automatiquement à l’écoute de ses albums - Ce qui rendait Dionne différente des autres artistes avec lesquels on travaillait, c’était le fait qu’elle avait étudié le piano et qu’elle savait lire une partition. Ce qui représentait pour moi un très gros avantage. Plus Hal et moi on travaillait avec elle et plus on voyait ce qu’on pouvait faire. Dans «Don’t Make Me Over», a song that goes from twelve/eight to six/eight, I had her sing an octave and a sixth and she did it with her eyes closed - Cette dernière phrase contient toute l’admiration qu’éprouve Burt pour Dionne - Dionne could sing that high and she could sing that low. She could sing that strong and she could sing that loud, yet she could also be soft and delicate. Notre relation musicale évoluait, j’ai commencé à voir son potentiel et j’ai compris qu’on pouvait prendre plus de risques. À mes yeux, il y avait dans sa voix tout le mystère et toute la délicatesse d’un vaisseau construit dans une bouteille - Et pouf, Dionne intervient pour dire qu’en effet, il y eut 32 prises de «Don’t Make Me Over», son tout premier enregistrement. Burt lui répétait sans cesse : «Can you give me one more ? I think you’ve got one more in you.» Dionne n’en revient pas d’avoir fait 32 prises, avec tous les musiciens et les backing singers dans le studio. Elle ajoute avec une pointe d’humour que Burt a finalement choisi la deuxième prise. Burt emmène ensuite l’enregistrement chez Florence Greenberg qui cette fois éclate en sanglots. Pas parce qu’elle appréciait le cut, nous dit Burt, mais parce qu’elle n’arrivait pas à l’apprécier.

Quand Burt et Hal David composent «What The World Needs Now Is Love», ils demandent à Dionne de l’enregistrer, mais elle les envoie promener - Okay, it’s not my favorite song that you guys have written - Alors ils font venir Timi Yuro dans leur bureau pour lui soumette le cut, elle commence à le chanter, et quand Burt tapote sur la table pour accentuer certains passages, Timi se fout en boule, lui dit «Oh go fuck yourself» et se barre. Ils proposent ensuite le cut à Jackie DeShannon et là ça marche, Burt l’accompagne - Holy shit, she sounds like the song was made for her - Burt lui rend un sacré hommage : «The way Jackie DeShannon could sing killed me, because she had the rough kind of imperfect voice that was absolutely perfect.» Ce hit magique sera ensuite repris par une centaine d’artistes, nous dit Burt. Évidemment, Dionne la lionne est furieuse. Elle en veut à Burt d’avoir refilé «What The World Needs Now Is Love» à une autre. Burt prend bien soin de rappeler que sa relation avec Dionne est strictement professionnelle, comme le fut sa relation avec Marlene, mais il pense que sous cette colère s’en cache une autre : il suppose que Dionne est jalouse d’Angie Dickinson que Burt vient d’épouser. Quand Angie et Burt vont voir Dionne chanter au Savoy à Londres, la lionne arrive sur scène coiffée d’une perruque blonde, et là Burt comprend tout - What the fuck? I was speechless.

Burt raconte que Brian Epstein acheta «Anyone Who Had A Heart» pour le ramener à Londres et le confier à George Martin. La première idée était de demander à Shirley Bassey de l’interpréter, et puis George Martin préféra l’enregistrer à Abbey Road avec Cilla Black. Dionne la lionne se moque un peu des Anglais, car ils répliquaient au détail près les enregistrements américains - Si l’organiste avait joué une fausse note ou si j’avais toussé pendant l’enregistrement, Cilla aurait aussi toussé et l’organiste anglais aurait joué la fausse note. Ils copiaient au détail près tout ce qu’on enregistrait.

Burt travaille aussi avec des mecs. Son premier chanteur de démos est comme déjà dit l’excellent Lou Johnson. Burt bosse aussi avec Brook Benton, qui lui pose des problèmes, car il chante des fausses notes dans la montée mélodique d’«A House Is Not A Home» - Benton was being a real pain in the ass and at one point he uttered this great line : «I could read music, but I don’t want to spoil my soul.» - Alors Burt demande à Dionne de reprendre le cut qui reste l’un des préférés de Burt. Il rend hommage à Dusty chérie qui en fit une version géniale, de même qu’Ella Fitzgerald et Stevie Wonder. Il pense que la meilleure version est celle de Luther Vandross - I think he did the best version ever.

Quand Brian Epstein fait écouter «Alfie» à Cilla Black, elle dit qu’elle ne peut pas chanter ce fooking machin-là. Pour elle, Alfie est le nom d’un chien. Comme elle ne veut pas dire non pour de bon, elle dit à Brian qu’elle n’acceptera de chanter «Alfie» que si Burt accepte de faire les arrangements. Elle est convaincue que Burt va refuser. À sa grande stupéfaction, il accepte. Cilla est baisée. Alors elle pose une deuxième condition : Burt doit assister aux sessions d’enregistrement à Londres. À sa grande stupéfaction, il accepte. Alors elle pose une troisième condition : Burt doit jouer pendant la session. À sa grande stupéfaction, il accepte. Elle ne peut plus reculer. Aux yeux de Burt, Cilla est une big star. Il est en plus ravi que George Martin produise la session. Il prend l’avion, débarque à Londres et fait répéter Cilla chez George Martin. Puis ils vont à Abbey Road enregistrer avec un orchestre de 48 personnes et The Breakaways comme singing backup. Mais Cilla dit qu’elle en bave - It was unbelievably hard, aussi quand j’ai commencé en douceur, j’ai eu d’énormes difficultés to get that energy up, litterally from my boots, pour aller chercher the high note. I was hurting - Burt voit qu’elle en bave - Je ne pense pas que personne ait jamais fait subir ça à Cilla. She had a really strong pop voice, but what I wanted her to do on «Alfie» was go for the jugular. On a fait 28 ou 29 prises et chaque fois je lui demandais : «Can we do better than that ? Can I get one more ?». George Martin a fini par me demander : «Burt, que cherchez-vous ici ?» et le lui ai répondu : «That little bit of magic.» Et il m’a dit : «Je crois que vous l’avez sur le take four.» - Cilla finit par être exaspérée par Burt qui se régale - but she sang her ass off - Cilla : «I wanted to foo-king kill him but he was so foo-king gorgeous.» Burt dit aussi qu’«Alfie» fait partie de ses compos chouchoutes, mais pour le fan ordinaire, c’est un cut beaucoup trop sophistiqué.

Burt revient sur Dusty chérie, «a great girl with a soulful voice, but she was very hard to record. On était tous les deux des perfectionnistes, mais Dusty était beaucoup plus dure avec elle-même qu’il n’était nécessaire, et si on avait enregistré un album ensemble, on aurait fini par se détruire l’un l’autre.» Ils enregistrent ensemble «The Look Of Love» à Londres et crois-le bien amigo, chaque fois que tu écoutes ça, tu tombes de ta chaise tellement s’est puissant.

Un peu vers la fin du book, Burt parle d’argent. Il roule un peu sur l’or et dit qu’il possédait quelques chevaux de course, deux restaus à Long Island, un car-washing dans le New Jersey, 500 têtes de bétail et quelques propriétés en Georgie. Puis Burt et Hal se brouillent. Dionne qui vient d’arriver sur Warner leur demande de composer un album pour elle et Burt refuse car il ne supporte plus Hal. Alors Dionne traîne Burt et Hal en justice. Ils ne s’adresseront plus la parole pendant dix ans. Burt disparaît de la circulation et même de son mariage.

C’est la naissance de sa fille Nikki qui sauve provisoirement son mariage. Il finit par se réconcilier avec Dionne la lionne et enregistre «That’s What Friend Are For» avec elle en 1985 - Je pensais qu’on avait besoin d’une autre voix féminine et j’ai fait venir Gladys Knight, et Dionne a fait venir Stevie Wonder pour qu’il l’accompagne à l’harmo chromatique et qu’il chante avec elle. Mais il me fallait encore une autre voix d’homme. Ce fut Luther Vandross, who I always thought was an unbelievably great singer and very cool - C’est l’époque où Burt bosse avec Carole Bayer Sager. Elle le voit comme un «sexy, handsome, talented man who could pretty much have an active and interesting sex life at any given time.» Après avoir divorcé d’Angie et de Carole, Burt rencontre Jane.

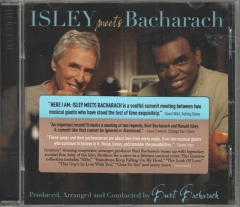

En 2003, Mo Ostin appelle Burt pour lui proposer d’enregistrer un album avec Ronald Isley : Isley Meets Bacharach - Here I Am - I put him right up with Luther Vandross as one of the great singers of all time and I still love what we did together on that album - Oh la la, quel album ! On dit parfois de ce genre d’objet qu’il est «à se damner pour l’éternité», ce qui bien sûr ne veut rien dire, mais on s’accommode fort bien de ce genre de petite faiblesse. Ronald étant Ronald, il commence bien sûr par le cut le plus difficile, on peut même dire le plus hermétique, de Burt, «Alfie». Il se retrouve vite emmitouflé par les orchestrations du soft power et des coulées de Disneyland, alors que ruissellent les myriades d’étoiles, Ronald roucoule comme un black pigeon, il fait son cake d’ouate les doigts dans le nez, il est gluant de réussite, c’est atroce de voir une star comme lui se compromettre avec «Alfie». Mais il va se rattraper avec «Raindrops Keep Falling On My Head». Les trompettes de Burt entrent dans la culotte de Ronald qui pousse des mmmuuuhhh de plaisir. Alors il se met à chanter the pure black magic. Il tourne le Raindrops à son avantage, il en fait de la Soul demented, il te le grovve au Black Power, il te le retourne comme une crêpe, il en fait une Soul de soulève-toi, une Soul de lever de boucliers, Ronald te retapisse le mythe. Il traverse les frontières, il te groove littéralement le Burt. Pur genius ! Il attaque «In Between The Heartaches» au sommet du lard et il te coule le Burt dans un bronze spectaculairement beau. C’est à tomber de ta chaise. Alors tu tombes. Ronald est un homme gluant de génie vocal. On le sait depuis longtemps, mais avec Burt, ça prend des proportions extravagantes. Tu te retrouves au bord de la rupture de langage. Il fait de chaque cut une sorte de panacée historique. Il les emmène un par un au paradis. Il retapisse tout Burt, mais à un point extrême. Encore un exemple avec «A House Is Not A Home». Il entre dans le Burt avec un soin extrême - You can kiss good night - Il recrée le mythe pour le développer à la voix surnaturelle de two of us. On assiste à une incroyable retenue du flux. Et on monte encore d’un cran avec «The Look Of Love». Toujours les trompettes. Ronald entre dans le chou du lard avec un Look qui sonne bien, il se glisse dans les trompettes comme un anaconda et remonte le courant du flux musical. Il finit par s’y fondre à la force du sucre. On attend Ronald au virage pour «This Guy’s In Love With You», sans doute le plus beau hit de Burt. Dès l’intro, t’es baisé. Ronald te cueille au menton, you see this guy/ This guy’s in love with you - il tient son Burt par la barbichette pour mieux le groover, oh I’ll show you, c’est monstrueux de perfection unilatérale, et Ronald s’envole comme un ange au firmament, I need your love/ I want your love, yéééé, il y va ! L’autre grand choc émotionnel vient bien sûr du fameux «Close To You» qui s’appelle ailleurs «(They Long To Be) Close To You». Encore une mélodie parfaite, c’est orchestré heavily sous le boisseau, comme le «Blues» d’Aragon qu’adapta jadis Léo Ferré. Ronald crée en prime de l’hyper-magie sur le compte de Burt. Il te propose un océan de magie vocale, c’est le thème magique par excellence, tu t’épuises comme Des Esseintes à en goûter la saveur, c’est l’une des plus belles chansons de tous les temps et c’est joué fouetté à la peau des fesses. Ronald termine cet album surnaturel avec deux ou trois autres bricoles, dont le fameux «Anyone Who Had A Heart», Ronald envoie ses yeah cogner aux portes, il ne prend aucun risque, il étend l’empire du soft power.

Signé : Cazengler, Bacharate qui s’ditate

Burt Bacharach. Disparu le 8 février 2023

Burt Bacharach. Portrait In Music. A&M Records 1971

Isley Meets Bacharach. Here I Am. Dreamwold Records 2003

Burt Bacharach. Always Something There (A Burt Bacharach Collectors’ Anthology 1952-1969). Ace Records 2008

Burt Bacharach. Anyone Who had A Heart. My Life And Music. Atlantic Books 2013

L’avenir du rock - Les gars du Nord (Part One)

Quand on lui demande quels sont ses meilleurs souvenirs d’enfance, l’avenir du rock garde le silence un petit moment. Il hésite à répondre qu’en tant que concept, il n’a pas de parents, donc pas d’enfance. Mais comme il trouve son interlocuteur charmant, il ne veut pas le décevoir. Alors il lui raconte des souvenirs fictifs de vacances de Noël à Roubaix. «Cette semaine de vacances était d’autant plus le paradis que la vie à la maison était un enfer», annonce-t-il en guise d’introduction, pour que les choses soient bien claires. Parents séparés et une mère qui avait repris sa liberté pour aller mener la belle vie dans le Nord. «Alors effectivement, c’était la belle vie», ajoute un avenir du rock exubérant. Ses pupilles étincellent de mille feux. Il boit un coup et reprend le fil de son récit. Après douze ans de vie conjugale, sa mère n’avait rien perdu de son éclat. Elle partageait à présent la vie d’un homme qui était le sosie parfait de Charles Bronson, une vraie gueule de movie star, avec ce regard extraordinaire d’yeux plissés. Ne manquait que l’harmo. Il se baladait à poil dans le salon, constamment en érection, et s’amusait à casser des briques à coups de karaté. L’autre habitant de cette petite maison du bonheur était un immense chien loup noir, Péro, qui avait pris l’habitude de se dresser sur les pattes arrière et de poser les pattes avant sur nos épaules, pour manifester son affection. Il poussait la chaleur de ses élans jusqu’à l’éjaculation, ce qui faisait bien marrer Charles Bronson. L’apéro commençait autour de 16 h, chaque jour, et au moment de partir en goguette chez des amis de Charles Bronson pour continuer de faire la fête, tout le monde était défoncé, y compris Péro qui adorait le Pastis. Charles Bronson conduisait sa 504 en rigolant pendant que sa compagne le masturbait. Péro qui flairait l’odeur du sexe se frottait convulsivement contre le dossier du siège avant. Un vrai Paradis ! L’accueil chez les amis était chaque fois pharaonique ! Chaque soir une maison différente et des amis chaleureux, alcoolisés à outrance et vivant la vraie vie jusqu’à l’aube. On aurait dit que toute la ville faisait la fête. Toutes les petites rangées de maisons en briques rouges vibraient de musique et de trilles de rires. «Ah les gars du Nord !», s’exclame l’avenir du rock, l’œil humide.

Dans le Mississippi, les gars du Nord sont bien sûr les North Mississippi Allstars, les deux fils de Jim Dickinson. Leur nouvel album s’appelle Set Sail. Ils continuent de cultiver leur art du heavy groove de cool moon avec le Part 1 du morceau titre.

Les deux frères Dickinson font la loi dans le don’t wanna be rise. Ils peuvent même entrer en rivalité avec le groove fantôme de la Nouvelle Orleans, comme le montre le fier «Bumpin’». Mais c’est avec «See The Moon» qu’ils vont conquérir l’Asie Mineure. Leur heavy rumble de Missip est imparable, ils tapent dans le dur du Moon, avec des chœurs demented, il montent l’heavy Dickinson art en neige jusqu’au vertige. Et ça continue avec «Outside», plus classique, même si d’obédience heavy Missip. C’est magnifique, encore une véritable œuvre d’art, c’est une merveille sourde, une avancée lourde et lente, ils charrient tout le poids du limon, c’est quasiment le beat de Redbone. Et puis voilà qu’ils reviennent en mode Dylanesque avec «Didn’t We Have A Time», mais l’ancien mode Dylanesque, le plus austère, et ça donne une petite merveille d’entre-deux, Luther fait du big Luther - Recognize me/ Didn’t we have a time ? - Il est superbe de sincérité. Le coup de Jarnac de l’album est le guesting de William Bell sur «Never Want To Be Kissed». Wow, ça vire Staxy, baby, en mode slow groove violoné, mais que d’heavyness dans l’intention ! Et puis tu vas craquer avec ces chœurs de blackettes. Retour au morceau titre avec le Part 2, un heavy groove joliment orchestré, glissant comme une fuite en avant, très bel exercice de style, mais inclassable, dominé par des violons et un heavy bassdrum. Il semble que les deux frères cherchent un passage vers d’autres horizons, comme le montre encore «Juicy Juice», plus funky, mais c’est un dark funk du Missip, plein de bruits de chaînes et de coups de fouet - Oooh drinkin’ - pas loin de Dr John, dans l’esprit de that juicy juice. Ils reviennent à Redbone avec le tribal «Rabbit Foot» et finissent avec un cut en forme de joli cœur, «Authentic» qui lui aussi échappe aux genres, et c’est bien ce qui rend les gars du Nord fascinants, cette facilité qu’ils ont de faire leurs adieux aux muddy roots quand ça leur chante.

Avant d’entrer dans un Part Two qui va éplucher leurs vingt ans de carrière, on peut saluer l’album précédent, l’excellent Up And Rolling, paru sous une magnifique pochette : on y voit le juke-joint de Junior Kimbrough. La cerise sur le gâtö est le très beau livret glissé à l’intérieur de la pochette. En une de couve, on voit les deux mains d’un vieux nègre rouler une clope. Et quand on ouvre, on tombe tout de suite sur l’image parfaite : Otha Turner pose la main sur la cuisse de Luther Dickinson, assis à côté de lui. Luther raconte dans un texte fascinant comment est venue l’idée de publier ce disque et ce livre : en redécouvrant tout simplement les clichés d’un photographe texan nommé Waytt McSpadden, qu’ils avaient emmené en virée dans le Mississippi. Ces photos retraçaient une histoire datant du siècle précédent et ressuscitaient ce que Luther appelle un cast of characters, c’est-à-dire un casting spectaculaire. Trois générations de familles installées in the rural Mississippi. Premier hommage à Otha Turner avec ceci : «Like our father, Jim Dickinson, Otha is masterful at collaborating from the grave. Their creativity transcends death.» Ce que Luther raconte ensuite du Kimbrough juke-joint explose la cervelle du lecteur : il raconte comment après une nuit entière à jouer «All Night Long», Junior passe sa guitare à son fils Dave qui part en mode freak-out «like Jimi meets Prince meets Fred McDowell in a cotton-patch-disco-moonshine acid test». Luther et son frère Cody démarrent l’album avec «Call That Gone», en compagnie de Sharde Thomas, la petite fille d’Otha Turner. Fantastique brouet, chanté à deux voix, bye bey baby, bye bye. On retrouve Mavis dans une reprise du «What You Gonna Do» de Pops. Ça devient mythique - What/ You/ Gonna do ! - Elle sait de quoi elle parle. Ils tapent plus loin dans le «Peaches» de RL, un authentique boogie de North Mississippi Hill Country Blues. Luther ramène énormément de son dans ses cuts. Il travaille au gras-double. Il fait carrément un festival de space guitar. On croise d’autres invités en B, comme par exemple Jason Isbell, l’ex-Drive-by Truckers, et le fils de Dickie Betts. Cedric Burnside vient aussi allumer «Out On The Road», boogie blues plus classique. Pas question de s’écarter du droit chemin. Puis on tombe sur un blues bien glissé sous le boisseau, typique de Junior Kimbrough : «Lonesome In My Home». Luther et Cody se montrent déterminés à préserver cette fabuleuse tradition du North Mississippi Hill Country Blues.

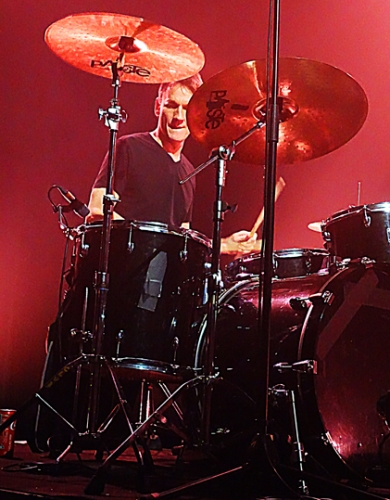

Et hop, voilà que la fabuleuse tradition débarque en Normandie, sous la forme la plus dépouillée qui soit : Luther et Cody. Ils n’ont besoin de personne en Harley Dickinson. L’illusse qui orne la tête de gondole est plus ancienne : elle date du temps où les gars du Nord étaient trois, avec le gros bassman black Chris Chew. En jouant à deux, ils perdent un peu de viande, mais ça reste assez solide.

N’oublie pas qu’ils sont non pas les enfants du limon, comme dirait Queneau, mais les enfants du mythe, ce qui permet de supporter quelques longueurs, notamment le solo de batterie. Bon d’accord, Cody est un fantastique beurreman, mais on croyait en avoir fini avec ce genre de pratique. Il fut un temps, t’en souvient-il, où les solos de batterie ruinaient les concerts. Au plan humain, Luther et Cody sont frais comme des gardons, fabuleusement pimpants, ravis de se produire au pays du camembert, ça se sent, ils n’en finissent plus de remercier la salle, et comme ils parlent avec un fort accent des backwoods, les tentatives d’échange tombent à l’eau. Non seulement ils sont physiquement présents, mais en plus, ils jouent comme des cracks. Cody bat sec, mais avec le poignet souple du jazzer.

Luther claque en permanence le beignet du North Mississippi Hill Country Blues, tout en lui n’est que niaque, luxe et virtuosité. Ils revisitent tout le catalogue de la fabuleuse tradition, à commencer par le «Going Down South» de RL Burnside, l’un des fleurons du patrimoine, fantastiquement hypnotique et battu à la diable par Cody.

Luther annonce un petit shoot de Mississippi psychedelia et hop, roule ma poule avec «Up And Rolling», directement inspiré des grandes œuvres de Junior Kimbrough. Ils tapent plus loin dans un autre classique de RL Burnside, le mighty «Snake Drive», que Luther contrebat au dumb dumb sur ses cordes graves, et ça prend une ampleur considérable, dumb dumb. Il existe une version spectaculaire de «Snake Drive» sur l’A Ass Pocket Of Whiskey, l’album qu’enregistra jadis RL Burnside avec Jon Spencer. Ils finissent avec un autre classique, le «Shake ‘Em On Down» de Mississippi Fred McDowell, un autre classique définitif du freakout local. C’est une transe qui ne pardonne pas, pleine de collines et de vallées, de pluies et de vents, d’avenir et de passé, Luther et Cody recréent le vieux tourbillon au travers duquel tant de vieux blacks sont passés avant eux, et du coup les voilà devenus les gardiens du temple.

Signé : Cazengler, North Mississippiteux

North Mississippi Allstars. Le 106 (Rouen). 25 février 2023

North Mississippi Allstars. Set Sail. New West Records 2022

North Mississippi Allstars. Up And Rolling. New West Records 2019

Inside the goldmine - Duncan the can

Bien que de petite corpulence, Dycon avait réussi à s’imposer. Il disposait pour cela d’un bon timbre de voix et d’une posture de tribun. Un public de 300 personnes ne l’impressionnait pas. Sous ses petits cheveux noirs taillés très court se dessinait l’ovale parfait de sa petite bouille. Deux petits yeux noirs semblaient y pétiller de vie et en de rares occasions, un sourire mettait en valeur deux ravissantes dents de lapin. Il ne laissait rien filtrer de sa vie privée. Une rumeur voulait qu’il pilotât une grosse moto pour se détendre. Un autre voulait qu’il fût amateur de punk-hardcore, au point d’aller voir jouer certains groupes dans des endroits peu recommandables. Mais on ne savait rien de plus. Et bien sûr, pas question d’aller lui tirer les vers du nez. Il portait toujours des chemises blanches immaculées et parfaitement opaques, et rien ne permettait de supposer qu’il portait des tatouages. Son statut dans le groupe n’était pas bien défini, il en était l’un des co-fondateurs, mais il semblait avoir repris une certaine indépendance. Lors des réunions où l’on abordait l’épineuse question du développement commercial, il intervenait pour dire qu’il proposerait telle ou telle prestation à certains de ses clients, qui n’étaient donc pas les clients du groupe. Cela ne posait aucun problème à personne. Dans cette sphère professionnelle, les gens qui savent vendre du conseil naviguent souvent en solitaire et créent des liens commerciaux extrêmement lucratifs et à l’épreuve du temps. Alors que la grande majorité des gens en activité sont rongés par des hantises, Dycon appartenait à la minorité de ceux qui ont su traverser le miroir, ceux qui découvrent l’envers du décor. Dycon semblait flotter au milieu de nulle part. Il disait souvent qu’il refusait des offres et qu’il était déjà beaucoup trop riche. Il passait de moins en moins de temps à Paris, car ses clients étaient souvent à l’étranger. Puis nous n’eûmes plus de nouvelles de lui pendant un an, pendant deux ans. Il avait su pousser l’abstraction qui caractérisait son activité jusqu’à l’incarner. Il ne nous restait plus qu’une seule chose à faire : interpréter les signes. Par exemple, cet appel entrant, la semaine dernière, un nouveau client. Un gros budget. Ça ne tombe jamais du ciel. Dycon ? Forcément.

Dycon et Duncan ont ceci de commun qu’ils flottent tous les deux au milieu de nulle part. Tu sais qui est Dycon parce que tu as eu le privilège de bosser avec lui, et tu sais qui est Duncan, parce que tu as eu la chance de le découvrir sur une compile consacrée à Joe Meek, Bad Penny Blues - The Early Years. Mais ça s’arrête là. Et puis si tu y réfléchis bien, c’est suffisant.

Mais une chose t’intrigue quand tu écoutes «Blue Blue Heartache», western swing in London town, et le wild as fuck «If You Love Me Baby». Johnny Duncan est un chat sauvage, il est le killer kat de Meeky Meek, il joue par-dessus la jambe. À ce niveau de qualité, tu te poses des questions. D’où sort ce Johnny Duncan ? Tu as la réponse au dos des pochettes de ses trois albums : c’est un cat originaire de Knoxville, Tennessee, qui débarque en Angleterre en 1952, comme G.I., et qui se marie avec une Anglaise. Il rentre au bercail après son service, tourne pas mal dans le Kentucky avec son groupe, puis revient en Grande-Bretagne. Il auditionne pour Chris Barber qui cherche un mec pour remplacer son chanteur Lonnie Donegan, parti voler de ses propres ailes. Comme il est en Angleterre, Johnny Duncan en profite en plus pour enregistrer ces merveilles qu’on trouve sur Bad Penny Blues - The Early Years.

Alors tu te jettes aussitôt sur Johnny Duncan’s Tennessee Song Bag, un 25 cm paru en Angleterre en 1957. Tu vas être surpris par la qualité du cat. Avec «Get Along Home Cindy», il te claque un joli shoot de wild Americana. Son «Old Blue» sonne comme un classic jive de come on blue. Mais c’est avec «Travelin’ Bues» qu’il rafle la mise. Ce mec Duncan est une merveille, il ramène la crème de la crème en Angleterre. Il déroule son Travelin’ Blues sous la voûte étoilée et un trompettiste vient transpercer le cœur de cette bluette. En B, tu as encore deux shoots fiévreux d’Americana, «Just A Little Lovin’» et le wild as fuck «Which Way Did He Go», du bluegrass punk, avec un côté white roots exacerbé. À ne pas laisser à portée de toutes les oreilles.

Très bel album que ce Johnny Duncan Salutes Hank Williams paru en 1958. Avec Hank Williams, la partie est gagnée d’avance. Johnny Duncan ouvre son balda avec «Hey Good Looking», ah on peut dire qu’il sait bopper l’Hank, le cat ! Wow ! Et ce démarrage en côte du slap vaut tout l’or du monde. Quel sens du swing ! Sa version de «Moanin’ The Blues» est un vrai coup de génie. Attaqué à la clarinette de New Orleans, le cut bascule ensuite dans le heavy groove de bop. En prime, Johnny Duncan envoie le plus beau yodell d’importation. Il tape aussi une fantastique cover de «Jambalaya (On The Bayou)», il y va au son of a gun, ça joue aux percus de Cuba, avec un violon de saloon. Quel incroyable brouet ! En ouverture du bal de B, il prend «Your Cheatin’ Heart» au sucre candy, rien à voir avec le Cheatin’ que fait Jerry Lee au Star Club de Hambourg. S’ensuit un exercice de white country-blues de haut vol avec «Long Gone Lonesome Blues» et il fait enfin du pur rockab avec «Mind Your Own Business». C’est le Southern swing à l’état le plus pur.

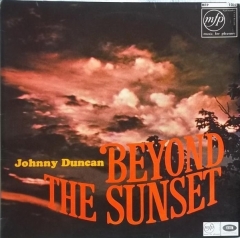

En 1961, Johnny enregistre un album de gospel blanc, Beyond The Sunset. On ne l’écoute que par sympathie pour ce cat du Tennessee, mais le gospel des blancs est une catastrophe. Même si c’est orchestré par Ivor Raymonde, l’ensemble est assez fluet. Aucune profondeur. On croirait entendre des oisillons piailler au fond d’un nid installé dans un arbre dessiné par Walt Disney. Ces blancs qui chantent les louanges du seigneur sont à la fois grotesques et surprenants. Bon, c’est vrai que Johnny Duncan a une belle voix. Mais il devrait la mettre au service du rockab. Ce gospel blanc est une vraie tarte à la crème.

Pour terminer, on peut se repaître d’une belle compile Bear, Last Train To San Fernando. Il a pas mal de cuts qui sonnent comme du comedy act, car il chante parfois avec une voix de canard, comme le font les Coasters. Mais derrière lui, ça joue au wild punk as fuck d’Americana débridée, comme le montre le morceau titre d’ouverture de balda. Avec «Geisha Girl», le cowboy débarque au Japon, il swingue son kimono vite fait bien fait. En fait, Johnny Duncan fait essentiellement du skiffle et comme il a joué pendant un an dans le Kentucky, le bluegrass n’a plus aucun secret pour lui. Il faut attendre «I Heard The Bluebird Sing» pour frémir un bon coup, il joue ça au fouette cocher, c’est du pur tagada de wild as fuck, il n’y a que les Américains pour gratter le banjo du diable. On retrouve aussi l’excellent «Git Along Home Cindy» du premier album, cette fois le Get est un Git, c’est un bluegrass extrêmement puissant. Il attaque son «Rockabilly Medley» au violon, et du coup, ce n’est pas du rockabilly. Retour en grâce en B avec «Rock A Billy Baby», encore du rockab de saloon, embarqué au violon, avec un bop en patte de bois, c’est-à-dire une note sur deux. C’est avec «Blue Blue Heartache» qu’il rafle la mise. Johnny Duncan est un artiste complet, il mène tout son biz au fouette cocher, avec des solos virtuoses. Il termine cet album déroutant avec un «Railroad Medley» qui contient une fantastique version d’«I’m Movin’ On», classique rockab rendu célèbre par Johnny Horton, et il finit en mode Last Train To San Fernando. Duncan dot it !

Signé : Cazengler, Johnny Ducon

Johnny Duncan’s Tennessee Song Bag. Columbia 1957

Johnny Duncan Salutes Hank Williams. Columbia 1958

Johnny Duncan. Beyond The Sunset. Music For Pleasure 1961

Johnny Duncan. Last Train To San Fernando. Bear Family Records 1985

ROCKABILLY RULES ! ( 11 )

N’oubliez jamais que toutes les règles sont faites pour être contournées, dépassées, chamboulées, piétinées, car l’important avant tout c’est d’avoir un cœur fidèle et rebelle !

*

THE STILETTO SHAKERS

Tout jeune mes connaissances de la langue de Keats étant très limitées je me demandais ce que pouvaient bien être ces High Heel Sneakers chantés par Jerry Lee Lewis, ce mot heel prononcé par le killer me figurait un objet pointu genre cran d’arrêt, un joujou de blouson noir, j’ai été très déçu plus tard lorsque j’ai appris que ce vocable porteur de rêve et de violence désignait de simples talons aiguilles. Idem pour les Stiletto Shakers, nos secoueurs de stiletto remuent-ils des escarpins ou un stylet, ce poignard que les traîtres vous enfoncent dans le dos dans les drames romantiques. Je vous laisse choisir : la danse ou le crime, que chacun suive son chemin et aille en paix… Pour la petite histoire j’ajouterai que j’ignorais que High Heel Sneakers était un original de Tommy Tucker, et cerise sur le gâtö chère à notre Cat Zengler, la face B de ce simple était Whatcha gona do, titre phare du premier 45 tours de Little Richard que j’ai acheté. Pour la grande géographie ils sont basés à Brighton cité célèbre pour ses bagarres entre mods et rockers voici un demi-siècle.

En tout cas nos Stiletto Shakers semblent avoir compris que dans la vie la première chose à secouer c’est soi-même, ils ont sorti 14 titres en dix mois. Un effort méritoire car ils ne sont que deux à être crédités :

LV : writing, guitars, vocals, production, mixing / Anthony : drums.

RUMBLE : ( Piste numérique / Bandcamp/ Mai 2022 ) : drôle d’interprétation, le Rumble de Link Wray c’est la préfiguration du noise, ici nous avons une version beaucoup plus policée qui refuse de tomber dans l’abîme du son, la guitare se raccroche aux petites branches harmoniques du jazz pour donner un semblant de musicalité, l’original se tortile et gronde comme les têtes de l’Hydre de Lerne, sur cette démo l’on arrive après qu’Hercule ait méchamment cisaillé la bestiole, une version qui se rapproche d’un son qui se voudrait sixties sans oublier tout ce qui est venu après, d’où cet effet de boursoufflement étonnant. Une chose est sûre, Lewis Vimpany connaît ses classiques mais ne comptez pas sur lui pour les respecter à la lettre. L’occasion de ranimer la querelle des anciens et des modernes.

SURFIN : ( Piste numérique / Bandcamp/ Mai 2022 ) : étonnante pochette , une mer idéale pour pédalos asthmatiques bien trop calme plat pour pratiquer les joies du surf, que nous prépare cet hommage à Dick Dale : en écoutant ce Surfin’ l’on comprend que Lewis Vimpany essayait de surfer sur les récifs de Link Wray, l’est plus à son aise ici, mais à quoi visent ces introductions de cuivres, dans le morceau précédent ils s’incluaient dans son approche jazzy, là on est obligé d’admettre que, comme Baudelaire à la fin des Fleurs du Mal, Lewis cherche du nouveau…

P.S. : un indice sur cette pochette vous permet de trancher entre escarpin et cran d’arrêt.

ALL OF THE NIGHT, ALL OF THE TIME

( Album numérique / BandCamp:/ Septembre 2022 )

La pochette laisse présager du old rock’n’roll style mais avec cet animal l’on se méfie, les deux démos précédentes avaient l’air de brouillons d’un gars qui cherche son style à lui.