KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 654

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

29 / 08 / 2024

NOW FREETURE / GORIES / LITTLE BOB

MENGERS / JIM JONES / MELVIN DAVIS

SUGAR MAMA’S REVENGE / CONVERGE

BILL CRANE / FUERZAS EXTRANAS

Sur ce site : livraisons 318 – 654

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Le jazz et la java

Les retombées de l’île de Groix ont parfois du bon. Après le chagrin vient non pas la pitié mais disons la piété. Signe de Groix. Piété quasi-agenouillée pour un cut de jazz écouté au Mojo sur un smart. Ça ne s’invente pas. Got my Mojo working. Le Mojo est l’un des bars du débarcadère de Groix, et le smart celui de Fred : son mec fait du jazz. Elle te passe son smart. ‘Coute ça. T’écoute ça au Mojo, alors que flotte dans l’air chaud le fantôme de Jean-Yves. Ça te plaît, comme ça plaisait à Jean-Yves. Fred te l’a dit. Il s’entendait bien avec le mec de Fred qui joue le jazz que t’écoute au Mojo sur son smart. Elle te dit : «Tu veux le disk ? Ça t’intéresse ?». T’opine. Et tu reçois le disk quelques jours plus tard.

Disk mojo. Le mec de Fred fait un groupe qui s’appelle Now Freeture, un nom à consonance pistolienne. Petit objet considérable. Tu l’examines avant de le soumettre au rite de l’écoute. Titre et design dada : L’épingle du je, sans majuscule, et une femme cerf sérigraphiée en blanc sur le doux carton brun du petit digi édité par le Petit Label. Oh mais t’as déjà vu la femme cerf ! Oui, tatouée sur le bras de Fred. Le doux carton brun t’apprend que L’épingle du je tire à 100 exemplaires. Le tien est le numéro 90. Donc précieux. ‘Coute ça.

T’y connais rien en jazz, donc t’y vas à la sauvage. Tu t’enfonces dans la jungle comme le cheval d’Aguirre débarqué sur la berge du fleuve. «Notes De Craie». Consortium. Corne de brume. Craie comme blanc sur tableau noir. Très Cocteau. Jazz littéraire. Déchirant. Arraché au silence et soudain beau. Trompette et sax mêlent leurs baves comme au temps du Charlie Parker Quintet. T’as du beau suspensif. Celui de Babylone. La trompette perd les pédales et le sax va chercher Jacques Rigaut. Le sax souffle comme un phoque. On attend le suicide de Rigaut qui ne vient pas. Enfant terrible. Ça vire ambiancier intriguant. Mystère de la chambre verte en noir et blanc. Sérigraphie. Dada jazz. Alors, le jazz rejoint le rock, même sauvagerie, Sun Ra, MC5, c’est du pareil au même, Archie Shepp et le Funhouse de Steven McKay, oh ça bascule dans l’Ayler du diable. Ça frit dans le free. Jazz de tire-bouchon devenu fou, trompette B-52. Pilonnage. Mais d’où sortent ces barbares littéraires ? Sortent pas du bois, mais de Basse Normandie.

«Margot». Comme la reine ? Vaut mieux pas. Plus suspensif que la Saint-Barthélemy. Soufflé avec subtilité. Quasi Miles. Tu te passionnes. Consortium toujours. Accord de cuivres ponctué par un cling cling de keys. Gros paquet de jazz en suspension. C’est l’image. Noir et blanc, toujours. Comment ça tient en l’air ? Va-t-en savoir. Imagine une bouse de jazz collégiale en suspension. Le jazz te donne du temps. Gros avantage. Tu peux te laisser bercer. Mezz Mezzrow te l’avait déjà expliqué. Martin Rev aussi. Tu glisses doucement vers «Buccal», plus classique et sonné des cloches aux trompettes de Jéricho. Tu entres dans le Grand Jeu. Tu comptes sur Gilbert-Lecomte. Ça fourrage dans la fougère, effet tonique, presque théâtre d’avant-garde, quasi Barba, trompette essoufflée et beurre décomplexé, fabuleusement aléatoire, du meilleur goût. Traîne dans un entre-deux d’entre-deux mers, pas besoin de prendre une décision, le jazz sait très bien en rester là. Quoi qu’il fasse, le jazz reste un phénomène littéraire. C’est sa force et le salut de son âme.

«Elmo», c’est le jazz qui t’attend au coin du bois. Il te guette comme le fait un animal sauvage hirsute et plein d’énergie. Bass boy gratte des notes dans la nuit du jazz. Même sans paroles, le jazz te raconte des histoires extraordinaires. Surtout ce solo de sax cacochyme. Il crache ses poumons avec élégance. On va le retrouver noyé dans l’Hudson River, mais il s’en fout, il se hâte de souffler son liquid flow à la Bird. Délicieusement volatile. Ça te vole bien dans les plumes. Il te tourne autour du pot. C’est l’apanage des Birds. Et la grandeur du genre. Ils te troussent ensuite «Milord» à la hussarde. Jazz excédé qui saute sur place. Claqué sur une caisse claire bien montée dans le mix. Les trompettes de Jéricho se lancent à l’assaut des murailles. Te voilà dans Salammbô. T’as pas besoin de te forcer pour entendre les barrissements des éléphants de combat. S’ils n’y sont pas, tu les rajoutes. T’invente ta polymorphie. Puis le jazz entre dans la «Rose» sur la pointe des pieds. Avec tout le mystère du monde. Le son se lève comme une aube radieuse, d’une rare intensité, pour aller atteindre non pas l’inaccessible étoile, mais l’unisson du saucisson. On se dirige vers la sortie avec «Petit Jesus». Ils t’attaquent ça au free de combat. À l’Ayler. Flingué d’entrée de jeu. Ultra-violence ! Outch ! Tu fais outch, des shrapnels te hachent, tu sautes sur des mines, ils t’embarquent ça au Mo Better Blues avec une niaque de garagistes, c’est l’assaut de Denzel Washington, avec en guise de cerise sur le gâtö l’invincible élégance du freeing. Love Supreme.

Signé : Cazengler, huile de friture

Now Freeture. L’Épingle du je. Petit Label 2016

Wizards & True Stars

- FantasmaGories

(Part Three)

Gories à Paris. Inespéré. Formation originale. Dan, Peg & Mick. Maximum Detroit R&B. Overblast garanti. Les mêmes. «Thunderbird ESQ». Ric & raw. Deux grattes. Deux toms. Deux dieux : Hooky & Bo. Covers in the face. «Boogie Chillen’» et «You Don’t Love Me».

Mais si, on t’aime. Giant Mick. Hendrix power. Grosse corpulence. Born to rock the Crypt. L’égal de Ray Charles et de l’ami Jimi. L’exact égal. Toujours là. Increvable. Oh c’est quoi ces accords ? Gros doigts sur le manche. Trois gros doigts qui traversent le manche. Patte hendrixienne. Strato caca d’oie. Le rock qui te parle. Trois gros doigts qui dépassent du manche. Te font loucher. T-shirt Check Check. Tu ne regardes même pas Dan. À peine Peg. Juste Mick. J’irai siffler là-haut sur la Collins. Vraie rock star. On lui a dit. S’en fout. S’en bat l’œil. Pas intéressé. Hausse les épaules. Underground baby. T’as tien compris. Rock star quand même. C’est pas ton avis qui compte. C’est le sien. T’insistes. Rock star. Fuck off ! T-shirt Le Club. Check Check.

Barbichette blanchie. Lunettes Ray Charles. Genius itou. «Leaving Here». Dépoté. Fracas. Lemmy prends des notes. Cover qui roule à fond sur des nids de poule. Bling blang ! Michigan trash. Spécialité locale. Géant Mick fait le show. Géant Mick vole le show. Tout le show. Sale voleur ! Dan ? On sait pas. Aucun intérêt. Petit cul blanc.

Strato. Jean. Rien. On passe à travers. Rien à voir avec le géant Mick. Le Rodin black du rock. Le rondin du rack. Mais pas le radin du riff. Il gratte tout. Trois doigts qui dépassent. À chaque seconde. Gratte sa gratte ! Il reprend son souffle. «I Think I’ve Had It». Toi aussi, tu l’as eu. T’en prends plein la terrine. Trois doigts qui dépassent. T’en louche. Trop de classe. L’est trop grand pour un géant. Parisiens largués. Complètement largués. Même les pointus. Back to 1990. «Baby Say Uh!». Toujours vénéré cette approche. Pas de chichis. Pas des chochottes. Detroit gaga-punk. Real deal. Undergut.

Peg fait sa Velvet au fond. Pas le cul entre deux chaises, mais entre deux toms. Tu reviens aux trois doigts qui dépassent. Tu reviens à cette barbichette qui vibre de sauvagerie. Wild as fucking fuck. Pour de vrai. Pas pour de faux. L’aveugle te voit. Tu vois l’aveugle comme au temps jadis. Jamais décroché des Gories. Impossible. Trop raw. Trop parfait. Trio idéal. Seuls héritiers d’Hound Dog Taylor. L’à ras des pâquerettes. Le pur jus. Barbichette de prophète. Un petit côté Isaac. Detroit Moses. Diable, ce sont les blacks qui ont tout inventé. Nouvelle preuve.

Giant Mick. Juste deux pédales au pied. Zéro frime. Impossible. Underground. Trois doigts qui dépassent. Ça suffit pour rocker Paris. Pas besoin d’en rajouter. L’a toujours su s’arrêter à temps. «Ghost Rider». Pouce qui traverse le manche. Le même qu’Hendrix. Exactement le même. T’en reviens pas de voir cette main qui barre le rock. Extravagant. Raw ! So raw ! In a row. Pas calmé. L’âge ? S’en fout. Underground. Gories. Petit doigt plié. Pas d’accords. Rien que du raw. Faut voir comme ça sonne ! Comme ça sharkle. Comme ça désosse. Thunderbird. Grand écart pour finir. Show off. «Nitroglycerine». Boom !

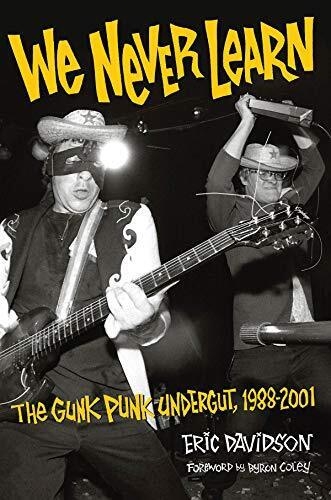

Pas vraiment de littérature sur les Gories, excepté un chapitre explosif dans We Never Learn - The Gunk Punk Undergut 1988-2001, l’excellent florilège Gunk Punk d’Eric Davidson. Un Davidson qui te chante les louanges des Gories en termes de «destruction of what was left of the carcass of garage rock.» Oui, c’est bien de cela dont il s’agit. Avec leurs trois albums Crypt, les Gories ont pulvérisé la charogne de Baudelaire. Pulvériser la charogne du rock comme un concept. Mick le prophète déclarait alors : «All those things - the Stooges, MC5, Creem magazine, Motown, Fortune Records - they’re just signifiers now. We rejected all of that - except for the soul music part. I picked up the guitar with the sole reason of killing classic rock.» Il ajoute qu’il haïssait les groupes des seventies. Hate ! Puis il s’en prend au revival garage : «Il y avait ces magazines qui chroniquaient ces disques et qui les qualifiaient de wild and primitive, alors je les achetais et c’était du jangly folk-rock and that would just piss me off. Alors on s’est dit qu’on allait être vraiment wild and primitive, comme ils disaient. Notre mission était d’être un groupe tellement wild and primitive que ça allait transformer leurs définitions de ces deux mots.»

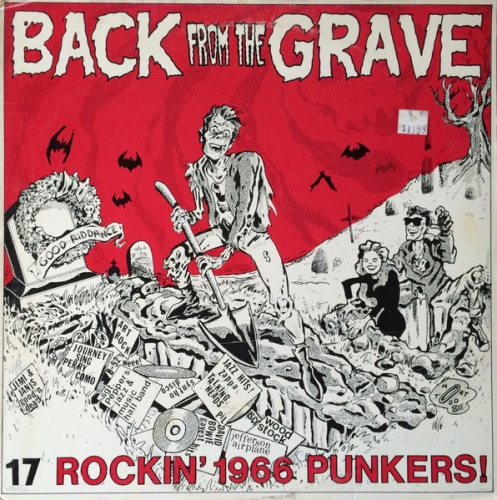

Ils écoutent les compiles Back From The Grave, et ajoute Mick, «the Scum of The Earth comp too». Il sait qu’ils peuvent être aussi bons que tous ces groupes. Il était prêt à se contenter d’un single. Alors ils commencent à jouer ensemble. Comme Fred n’est pas là pour battre le beurre, ils prennent Peg qui traîne dans la pièce. Elle n’a jamais battu. Pas grave. Mick prend la basse, mais il ne sait pas jouer, et Dan ne connaît que deux accords - Then we had our first rehearsal; january 6, 1986 - Au début, ils se limitent à des chansons simples - If a song had more than 6 notes in it, the Gories wouldn’t play it - Ils cherchent vraiment à sonner comme les groupes qui sont sur Back From The Grave. Comme ils savent qu’ils ne sont pas aussi bons que ces vieux groupes, ils «work out some kind of formula.» Voilà le truc. Some kind of formula. Exactement ce qu’a fait le Velvet en son temps. Ils savent très bien qu’ils ne savent pas jouer et ils finissent par laisser tomber la basse. Dan est mieux sur les barrés et Mick se sent plus à l’aise sur les «single-note runs». Ils finissent à deux grattes pour des raisons pratiques. Puis ils désossent la carcasse des cuts pour ne garder que le rythme et les paroles. Mick ne se souvient pas très bien du premier gig des Gories - Peg was on mushrooms and I drank a whole bottle of Thunderbird ESG before we went on stage - Puis ils vont commencer à jouer tous les week-ends. Le couple Peg/Dan splitte en juillet 86. Ils découvrent ensuite le Velvet «whose influence added a drone underneath the Gories’ garage rattle.» Ils flashent aussi sur l’Ides Of March des Mighty Caesars. Last but not least, flash sur les Cramps. Mick : «I will make an admission. I didn’t hear the Cramps until 1984. I did finally hear Smell of Female while in college in 1984, which I still think is their best record.» Mick dit qu’au fond, il n’était pas si fan que ça. Les Gories en pinçaient plus pour le r’n’b, alors que les Cramps en pinçaient pour le rockab. Mick conclut en avouant qu’il ne savait pas que les Cramps jouaient aussi à deux grattes.

Et bien sûr, Mick évoque le premier album des Gories sur Crypt, enregistré chez Tim Warren sur un 4 pistes. Dan n’aime pas Tim : «Oh he was just a maniac. A fuckin’ toothpaste-eating nutcase.» Underground.

Signé : Cazengler, Goret

Gories. La Maroquinerie. Paris XXe. 4 juillet 2024

Eric Davidson. We Never Learn. The Gunk Punk Undergut 1988-2001. Backbeat Books 2010

Estivaleries 2024

(Sandy, Jerry, Bob, Duke et les autres)

- Part One

Comme c’est l’été, on dresse des tentes dans les rues. Les spectacles sont gratuits. Tiens, voilà Little Bob ! Ça ne te rajeunit pas. Longue histoire. Petit bonhomme. Les Normands l’aiment bien. L’appellent Ti Bob. On le voyait assez régulièrement au temps jadis. Tout le monde a ses souvenirs de «Bob». Des souvenirs qui n’ont le plus souvent aucun intérêt. Comme ceux des ceusses qui te racontent leur chat en long et en large, ou leurs vacances en Thaïlande. Bif baf bof. Pour rester dans le bif baf bof, voici une anecdote : voici 20 ou 30 ans, un copain t’appelait pour t’annoncer un «concert secret» des Pretties à la Villette. T’es sûr ? Bah ouais ! Bon d’accord. On y est allés. En réalité, il s’agissait d’un concert de Little Bob, avec Phil May en guest star : il était juste venu pour le rappel faire des chœurs sur UN seul cut de Little Bob. C’est ce qu’on appelle le niveau zéro des choses de la vie.

Voilà donc Little Bob sur scène avec son guitariste, un stand-up man et un troisième bras droit au beurre. Une voix, ça c’est certain. Qui oserait dire le contraire ? Personne ! Il cultive une vieille passion pour le boogie-rock, ça on le sait depuis 50 ans. Bif baf bof. Un certain professionnalisme. Un talent réel. Et pas mal de fans dans le public. Connaissent les paroles des boogies. Quelques covers, «Daddy Put The Bomp (Rock and Roll)» des Ducks Deluxe, un «Kick Out The Jams» à la soupe aux choux (tout le monde n’est pas Wayne Kramer, amigo), et un fantastique «All Or Nothing», et puis des cuts à lui que t’aurais presque envie de réécouter tellement c’est bien foutu, et bien chanté. Mais il est peut-être trop tard pour entreprendre ce genre de besogne.

Trop tard, tel est le mot. Little Bob incarne mieux que quiconque la fin d’une époque, l’éphémérité des choses. L’époque est révolue et pourtant il est sur scène, gentil, souriant. Regard noir. Tu ne vois pas ses yeux. Petit bonhomme fané. On se demande comment il arrive encore à tenir 1 h 30 sur scène. Un peu abîmé. 80 balais l’an prochain. Tout ce chapitre va se refermer avec lui, puis avec toi. This is the end, beautiful friend. Little Bob se raccroche une dernière fois au temps présent. «Riot In Toulouse» comme au temps de la salle Sainte-Croix des Pelletiers. Tout cela n’a de sens que parce que vécu dans l’impitoyable éphémérité de l’instant. Dans une sorte de bif baf bof de l’à quoi bon. Aussitôt après le concert, il n’y aura plus rien, sinon la mort, suivie de l’oubli. De toute évidence, Little Bob ne se pose pas tant de questions. Il sourit. Fait des coucous aux gentils rouennais. «Lucille» ? Alors «Lucille». Rien n’a changé depuis 50 ans. Boogie baby. Il a une technique très simple pour lutter contre l’impitoyable éphémérité de l’instant : le prochain album. Il en parle d’une voix éteinte. Le fameux morceau du prochain album. On se demande bien à quoi ça rime. Mais ses fans sont contents. Ils iront l’acheter à la FNAC comme ils l’ont fait toute leur vie. Et puis, la vie n’est pas faite pour durer éternellement, alors on ne va pas en faire un fromage. À un moment donné, dans pas si longtemps, il faudra dégager, et ce sera très bien.

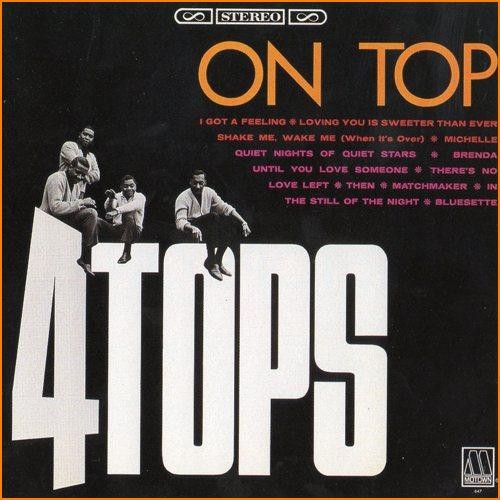

En attendant ton tour, t’en vois d’autres partir. Petite rafale estivalière de départs : Jerry Miller, John Mayall, Sandy Posey, Duke Fakir, quatre en l’espace de deux jours. Pas bif baf bof, cette fois, mais bim bam boom. Une internationale de la mort : San Francisco, Londres, Memphis et Detroit. Que va-t-il rester de tout ça ? Les disks ? Oui, rien que les disks. Un peu de wiki pour les ceusses qui ne savent pas trop d’où sort un vieux bouc comme Mayall. Un peu de wiki pour les ceusses qui ne savent pas que Duke Fakir appartenait aux Four Tops. Pour les gens d’un certain âge, Mayall et les Four Tops furent des héros, Mayall en 1967 avec deux albums, A Hard Road (avec Peter Green) et Crusade (avec Mick Taylor). Tu voyais les belles pochettes dans la vitrine de Buis et tu poussais la porte du temple pour entrer les acheter. Par contre, les Four Tops, c’était moins cérémonieux : il s’agissait d’EPs que tu pouvais barboter au Monoprix : plus petits et plus escamotables. Tu n’en finissais plus d’écouter et de réécouter «Reach Out I’ll Be There» et «Bernadette», tu t’injectais des shoots de magie pure. Dans ta petite tête de rat d’égout, tu t’imaginais qu’il n’existait alors rien de plus puissant que Motown et les Four Tops et les Temptations et Martha & the Vandellas et Smokey Robinson, tu plongeais et tu replongeais dans la fontaine de jouvence à t’en évanouir de jouissance, car c’est exactement de cela dont il s’agissait. Et puis, ils sont tous partis, les Toppers : Levi Stubbs, Obie, Lawrence Peyton. Duke Fakir est celui qui a duré le plus longtemps, il a même écrit ses mémoires, tiens justement, faudrait qu’on en reparle, il est dans la pile de la Tour de Pise, pas le bouquin du siècle, mais diable, il s’agit quand même de Duke Fakir, membre émérite de ce qu’il faut bien appeler une institution. Little Bob est aussi une institution, mais pas au même niveau. En attendant, on va saluer les 5 premiers albums (faramineux et planétaires) des Toppers.

Dès leur premier album sans titre paru en 1964, les Toppers allumaient leurs cuts aux cœurs d’artiche et réchauffaient leur Soul de mille éclats joyeux. Ils groovaient «Without The One You Love» et chantaient «Where Did You Go» à la glotte folle. On trouvait en B un fantastique jerk de pantalon moulant intitulé «Don’t Turn Away». On adorait jerker sur ce showdance craze. Les Toppers savaient aussi miauler à la lune, comme le montrait «Call On Me». On était aussi alors à l’aube de l’ère Holland/Dozier/Holland, ce trio de surdoués qui allaient bourrer cette grosse dinde qu’on appelle l’Amérique.

Et ça commence à monter en régime avec le Second Album. Ils ouvrent le balda avec «Can’t Help Myself» qu’il faut bien qualifier de hit intemporel. Le trio Holland/Dozier/Holland tourne alors à plein régime. Comme Isaac le prophète à Memphis, ils fabriquent du gros popotin. On est là à l’âge d’or du r’n’b, au cœur du hot. Pur génie, tout est là, le beat, les voix, les chœurs, les arrangements et le bassmatic de James Jamerson. On se régale aussi d’«Is There Anything That I Can Do», car ce petit groove Tamla d’apparence innocente menace parfois d’exploser, tellement la mélodie sous-jacente palpite sous le boisseau. T’as encore deux autres hits faramineux, «Something About You», et surtout «It’s The Same Old Story», connu comme le loup blanc des steppes. Il faut savoir que Berry Gordy concevait Tamla comme une usine de montage à la chaîne : il ne fabriquait pas des voitures, mais des hits planétaires. De leur vivant, les Toppers se résumaient en deux mots : faramineux et planétaire.

Il faut aussi absolument écouter le Live paru en 1966. Ça donne une toute petite idée de l’énergie des Toppers sur scène. Levi Stubbs n’a aucun problème à reprendre l’«It’s Not Unusual» de Tom Jones. Ils font aussi une version dévastatrice de «Reach Out I’ll Be There», l’un des plus grands hits des temps modernes. Et c’est battu à la diable. Ils tapent dans les Supremes avec une version d’«You Can’t Hurry Love» - I need love love love/ To ease my mind - et en B, ils virent Brazil pour une savoureuse version de «The Girl From Ipanema». Ils terminent cet album (faramineux) avec un «I Can’t Help Myself» (planétaire).

Comme un empereur en ville conquise, ils entrent dans l’âge d’or avec l’album On Top. Attention, les hits se planquent en B et ça démarre avec «Matchmaker» qu’ils jazzent à Broadway. Eh oui, les Toppers sont capables de tels prodiges. Voilà la preuve que Dieu est noir. Ils adressent un fabuleux clin d’œil aux Beatles avec une reprise de «Michelle» qu’ils chantent en français. Back to Broadway avec un «In The Still Of The Night» dégoulinant d’élégance. Ils luisent dans la nuit américaine. Avec «Bluesette», ils sonnent comme des magiciens du softah. Back to Brazil avec «Quiet Nights Of Quiet Stars», histoire de saluer bien bas l’immense Carlos Jobim.

Et voilà l’Ararat des Toppers : Reach Out. Album bardé de barda, cœur battant de l’empire Motown, génie du peuple noir, clé du système Gordy. «Reach Out I’ll Be There» fascine par son élégance et son énergie. Quadrature du cercle de la Soul. Gros shoot de magie noire dans le cul du monde blanc. Bassline en dadadadh. James Jamerson ! On ne le découvrit que beaucoup plus tard, en voyant le film sur les Funk Brothers. Avec Reach Out, les Toppers sont devenus les rois du monde, c’est-à-dire qu’ils régnaient sans partage sur toutes les boums. Ils passaient à la Soul torride avec «7 Realms Of Gloom». Levi Stubbs chantait à la force du poignet, un peu comme Edwin Starr. Ils tapaient plus loin dans les Monkees avec «Last Train To Clarksville» et en B avec «I’m A Believer», qu’ils transformaient en pop de Soul sauvage. Ne confiez pas un hit sixties aux Toppers, ils vont le bouffer tout cru ! Et voilà le jerk le plus sauvage de l’histoire des jerks sauvages : «Standing In The Shadow Of Love». Plus puissant que Reach Out. Ils montent encore d’un cran dans l’exaction métabolique avec l’effarant «Bernadette». (Faramineux et planétaire). Ah quelle chance elle a, Bernadette, les Toppers la pelotent et ramènent tout le swing du monde entre ses cuisses, Jamerson pulse ses triplettes de Belleville, on monte au paradis avec les chœurs qui montent au ciel. Il n’existe rien d’aussi parfait sur cette terre.

Mayall est aussi une institution, mais on l’aime pas beaucoup, le vieux bouc, trop despotique, trop vieux pour les Bluesbreakers qui l’entouraient. Dans les conversations, t’avais toujours les ceusses qui encensaient Mayall et il fallait vite corriger le tir et dire non : certainement pas Mayall. Peter Green ! Sans Peter Green pas d’Hard Road.

Mayall chante «A Hard Road» au chat perché, mais avec « The Stumble », Peter Green éclate au grand jour. Dans cet instro du diable, il se permet toutes les audaces. C’est lui qui va sauver l’Hard Road. D’abord avec cette version magistrale de « Dust My Blues » qui ouvre la B. C’est l’une des incarnations de l’élégance. Et il sera encore meilleur dans le Mister Wonderful de Fleetwood Mac. « The Super Natural » préfigure « Albatross ». Toucher de note unique au monde. Ce fut une révélation. On ne savait plus s’il fallait croire en Dieu ou en Peter Green. Ça devenait compliqué. « Someday After A While » est l’un des blues les plus poignants de l’histoire des poignées. Oh les phrasés stridents de Peter Green au fond du son ! Pour une fois, Mayall chante bien. Le solo est d’une beauté surnaturelle, Peter Green atteint l’harmonie subliminale. Il est Peter Pan, le héros du pays imaginaire du blues - my baby blue but I don’t mind - la puissance effective, voilà ce qu’est l’immense Peter Green.

Comme Clapton annonce son retour dans les Bluesbreakers, Peter Green est viré. Mais Clapton ne vient pas, parce que Ginger Baker monte Cream. Alors Mayall embauche Mick Taylor pour enregistrer Crusade. Mick Taylor est encore un blanc bec, mais il a déjà un son. « My Time After Awhile » est un blues pleurnichard. Mayall le prend au chat perché et Mick Taylor gratte un solo classique. Depuis le départ de Peter Green, la panache brille par son absence. Il faut attendre « Tears In My Eyes », ce beau blues d’orgue, pour trouver de la viande. C’est chanté avec la main sur le cœur. Mick Taylor gratte des poux aigus et ronds qui courent au fond du son. Il va les chercher au bas du manche. Il tisse un fil mélodique d’une justesse ultime et le constelle de perles de lumière. En B, « The Death Of JB Lenoir » impose le respect. Mayall rend un hommage déchirant, puissant, sincère et royal au géant Jeebee. N’oublions pas que Wim Wenders part de là pour raconter l’histoire de Jeebee dans The Soul Of A Man. Ils font ensuite une reprise d’« I Can Quit You Baby » de Big Dix, que Jimmy Page va revisiter sur le Led Zep 1. Ils bouclent ce vaillant bouclard en mode boogie-blues avec « Checkin’ Up On My Baby », le genre d’haut de gamme qui caractérisait si bien les productions de Mike Vernon.

Après, t’as d’autres albums, mais ce soir, on va en rester là.

Jerry Miller ? Oui, bien sûr, Moby Grape ! L’un des guitaristes californiens les plus lumineux de son temps, un géant du même acabit que John Cipollina et Jorma Kaukonen. Encore une grosse actualité, car Cam Cobb publie à tours de bras, What’s Big And Purple And Lives In The Ocean?: The Moby Grape Story, et plus récemment, Weighted Down: The Complicated Life Of Skip Spence, alors on va y revenir, c’est prévu au programme. Les deux Cam Cobb sont déjà là, dans la pile de la Tour de Pise. Jerry Miller, quel héros !, au même titre que Skip Spence, Bob Mosley, Peter Lewis et Don Stevenson, un vrai ramassis de surdoués, il n’y avait d’ailleurs que des ramassis de surdoués à cette époque, on s’épuisait la cervelle à vouloir suivre cette actualité, et maintenant, tous ces géants disparaissent, alors pareil, on va s’épuiser la cervelle à vouloir honorer tout ce bouillonnement inversé, pas de problème, une cervelle ça sert surtout à ça. Vazy vieille cocote !

Le premier album sans titre de Moby Grape paraît comme par hasard en 1967, la même année que le Reach Out des Four Tops, Sandy Posey Featuring I Take It Back et A Hard Road & Crusade des Bluesbreakers. Gros classique de la scène de San Francisco. On y trouve trois hits intemporels qui n’ont toujours pas pris une seule ride : «Hey Grandma», «Omaha» et «Changes». C’est le son vif argent, l’étalon or du rock US, des hits qui éclairent les annales pour mieux les défoncer. Skip Spence signe «Omaha», chef-d’œuvre d’acid rock précipité. Puis t’as ce «Fall On You» noyé d’harmonies vocales, visité par un lead incisif signé Jerry Miller. Sur «Changes», Bob Mosley fait le show sur sa basse, suivi par Don Stevenson et son petit beurre sec et salé. Skip Spence referme la marche avec l’airplainien «Indifférence», un airplainien qui ne décolle pas ici, mais qu’on verra décoller plus tard dans une version live.

Wow sort l’année suivante, mais déçoit, malgré sa belle pochette surréaliste. On ne sauve que deux titres, «Murder In My Head For The Judge» et «Can’t Be So Bad». Murder a pour particularité de sonner comme un hit de Soul psyché, suivi par les meilleures parties de guitare de la côte Ouest. Jerry Miller ! Tellement décontracté du gland ! Avec «Can’t Be So Bad», on retrouve le son des hits du premier album, ce petit rock échevelé et lumineux, fulgurant d’ébulliance de la prestance. On les sent prodigieusement extravertis et délibérés. Mais le reste de l’album ne vole pas bien haut. Dans «Motorcycle Irene», Skip dit d’Irene qu’elle est sale sur sa moto, mais que ses ongles sont propres, et bien sûr, «Motorcycle Irene» se termine par un accident. Bob Mosley compose des balladifs qui ne fonctionnent pas («Bitter Wind» et «Rose Colored Eyes») et Jerry Miller propose un blues intitulé «Miller’s Blues» qui n’a vraiment rien d’original. Mais comme Miller est un guitariste fabuleux, on écoute son blues jusqu’à la dernière goutte.

Sandy Posey, c’est un peu plus compliqué. Pour établir le contact avec elle, il faut passer par Chips Moman, car elle fut, avec Merrilee Rush, sa chouchoute. C’est Sandy Posey qui va surnommer Chips the Steve McQueen of the music business - He was good looking in that rugged Southern way, charismatic, drove a sports car and had his own airplane - Si tu veux l’écouter chanter, il faut passer par les albums MGM et les commander aux États-Unis.

Le premier s’appelle Single Girl, elle l’attaque avec l’«Hey Mister» de Dan Penn. On note la belle présence lofi de l’house-band de Chips. «A Place In The Sun» permet de vérifier que tout est toujours somptueusement orchestré chez Chips. Sandy chante «The Last Day Of Love» au petit sucre sixties. On comprend que Chips ait craqué pour sa voix. C’est une merveille de délicatesse féminine. Elle fait bien sûr une fantastique cover d’«I’m Your Puppet». Le Penn, toujours. Globalement, elle sonne très anglais. Elle a ce côté sucré qui fit la renommée des Pye babies du Swingin’ London. On la voit résister à des attouchements dans «Don’t Touch Me» - Don’t touch me/ If you don’t love me/ Sweetheart - Elle a raison, les mecs ne pensent qu’à ça, au cul.

En 1967, elle enregistre Sandy Posey Featuring I Take It Back. Le morceau titre est une belle pop de Chips qu’elle chante au petit sucre d’I’m sorry, mais on va en rester là. C’est très pop pour Memphis, mais si c’est du goût de Chips, alors on s’incline. Encore de la vraie pop US de sucre candy avec «The Big Hurt», ça résonne bien dans l’écho du temps. Sandy incarnerait presque l’insoutenable légèreté de l’être. Elle repart de plus belle en B avec «It’s Wonderful To Be In Love». Elle mène bien sa sarabande poppy, elle a la voix idéale pour traîner son becau-ause dans une poussière d’étoiles. Elle enchaîne deux cuts quasiment parfaits, «Love Of The Common People» et «Halfway To Paradise», un classique signé Goffin & King, idéal pour les jukes. Elle termine avec l’excellent «Come Softly To Me», frais et doux comme le baiser d’une fiancée. C’est dingue que Chips ait craqué pour cette merveille de doo bee doo reprise en France par Henri Salvador.

Le dernier album de Sandy enregistré en 1968 chez Chips s’appelle Looking At You. On y retrouve les composantes du duo : le sucre et la prod. Mine de rien, Chips propose une solide Americana de Memphis. Sandy sait percher sa pop, elle se montre encore très anglaise avec «Just You Just Me». Sa version d’«It’s Not Easy» de Mann & Weil est très Walker Brothers. On sent bien les chops de Chips. Et si t’aimes la belle pop, c’est là : «Silly Girl Silly Boy». En plus, c’est une compo à elle. Elle ouvre son bal de B avec une «Something I’ll Remember» forcément beau puisque produit par Chips. Encore du Mann & Weil avec «Shades Of Gray». Ça reste du haut niveau d’équation voice + prod + song, tout est là, Sandy fout sa petite gomme et franchement on l’admire. Son sucre brille au soleil du Brill. Elle tape aussi dans le «Will You Love Me Tomorrow» de Goffin & King. Imparable. Le Brill à Memphis, l’eusse-tu cru ? Ah c’est quelque chose.

Signé : Cazengler, estivalie de la terre

Little Bob. Terrasses du Jeudi. Place Saint-Marc. Rouen (76). 18 juillet 2024

Sandy Posey. Disparue le 20 juillet 2024

Sandy Posey. Single Girl. MGM Records 1966

Sandy Posey. Sandy Posey Featuring I Take It Back. MGM Records 1967

Sandy Posey. Looking At You. MGM Records 1968

Jerry Miller. Disparu le 20 juillet 2024

Moby Grape. Moby Grape. Columbia 1967

Moby Grape. Wow. Columbia 1968

Duke Fakir. Disparu le 22 juillet 2024

Four Tops. Four Tops. Motown 1964

Four Tops. Second Album. Motown 1965

Four Tops. Four Tops Live. Motown 1966

Four Tops. Four Tops On Top. Motown 1966

Four Tops. Reach Out. Motown 1967

John Mayall. Disparu le 22 juillet 2024

John Mayall & the Bluesbreakers. Crusade. Decca 1967

John Mayall & the Bluesbreakers. A Hard Road. Decca 1967

L’avenir du rock

- Mengers des boutons

— Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonsoir. Nous voici en direct de Cognac-Jay pour les Mardis de l’Histoire, votre rendez-vous hebdomadaire avec l’histoire. Cette semaine, j’ai le plaisir de recevoir parmi nous quatre éminents polémologistes. À ma gauche, Mister Ian Fraser Kilmister, diplômé de la chaire d’Hammersmith et polémologiste speedo-cartésien de renommée internationale, collectionneur de dagues, de casquettes et de culottes SS, la Seconde Guerre Mondiale n’a aucun secret pour vous. C’est bien cela, Mister Kilmister ?

— Uh !

Puis Pierre Desgrappes se tourne vers son second invité, installé à sa droite :

— Nous recevons aussi ce soir Mister Christopher Farlowe, atomiseur d’Atomic Rooster et colosse patenté de Colosseum. Vous êtes surtout antiquaire spécialisé en objets militaires allemands de la Seconde Guerre Mondiale, installé à Islington et expert reconnu dans le monde entier. Vous avez tenu à nous présenter ce soir un bombardier allemand, l’une des plus belles pièces exposées dans votre magasin qui, si mes renseignements sont exacts, s’appelle Call To Arms. C’est bien cela, Mister Farlowe ?

— Uh !

Pierre Desgrappes pose sa pipe et se tourne vers le troisième invité :

— Mister Ronald Asheton, professeur en sciences proto-punkoïdales de l’université d’Ann Arbor et membre honoraire des Psychedelic Stooges. Vous êtes dit-on le grand spécialiste mondial du napalm, est-ce bien exact ?

— Uh !

Pierre Desgrappes reprend sa pipe, soufflote un coup dans le tuyau, et se tourne vers le quatrième invité :

— Avenir du rock, grand départageur du bien et du mal, grand séparateur du bon grain et de l’ivraie, sans vouloir écorcher votre légendaire modestie, vous vous considérez comme le dernier rempart, vous livrez un combat sans merci à celle que vous nommez vous-même l’adversité, c’est-à-dire l’hydre de la médiocrité, ce qui fait de vous le grand spécialiste des guerres intestines, est-ce bien exact ?

— Non !

— Auriez-vous l’obligeance d’éclairer nos téléspectatrices et nos téléspectateurs ?

— Il ne s’agit pas de guerres intestines, mon cher Pierre Desgrappes, mais de Mengers des boutons !

L’avenir du rock ne pouvait pas rater une occasion pareille : vanter la grandeur des Mengers en direct, devant des millions de téléspectateurs ! Quel coup fumant ! Vraiment digne de Clausewitz ! Coup d’autant plus fumant que les Mengers arrivent tout droit de Mexico : trois fils de Moctezuma, et leur producteur, sur scène, pour l’une des meilleures dégelées de psycho-psyché qu’on ait vue depuis belle lurette.

Tu les crois timides et gentils comme les péons d’un western de Sergio Leone ! Por favor, señor, ouais c’est ça. Grave erreur, Balthazar ! Sous de faux airs dociles et inoffensifs, ils te balaient d’un coup toute la vague de groupes psyché en circulation, ils font du Can mâtiné d’Hawkwind, mais à la puissance mille, propulsés par Pablo, un gigantesque batteur obèse, et il faut entendre gigantesque à tous les sens du terme. Pablo qui doit peser 150 kg te bat le beurre du diable, tu vois rarement un mec taper aussi fort et aussi bien sur ses fûts, il joue la caisse entre les cuisses et c’est un miracle qu’il ne casse pas ses baguettes. Ramalama, c’est lui ! Ces trois vaillants Mexicanos foncent dans la nuit, accompagnés sur scène par celui qu’on imagine être leur protecteur et leur producteur, un homme plus âgé et surmonté d’un chignon. Pendant que Pablo bat la chamade et bat la campagne tout en fascinant la compagnie, les copains Carlos et Mauricio font pas mal de ravages, surtout le Mauricio qui gratte une petite basse fuzz, le visage recouvert de cheveux, il te harponne le psyché au riff délétère. Lui, il a tout compris, il a découvert les vertus de la basse fuzz, alors il arrose, et ça devient apocalyptique, combiné au wild beurre de Pablo assis juste derrière, un Pablo complètement barré dans son délire, le loco de la loco. Quelle fabuleuse leçon de section rythmique !

Ils sont même capables de montées en température, alors que le son est déjà au max du mix, et là-dessus Mauricio vient concasser des télescopages de riffalama biseautés, l’effet est sidérant. Tu vois ça et tu dis Mengers forever ! No problemo ! Comme les Fomies, ces petits mecs sortent de nulle part et créent la sensation sur le pouce, dès leur premier cut, tu sens le souffle, tu sais qu’ils vont te ramener en plein dans le mille, dans l’œil du cyclope, à l’origine des abscisses et des ordonnées, là où commence le rock, enfin le rock qui s’élève, le seul qui vaille tripette. Tu t’agenouilles et tu dis à Dieu : donne-moi les Mengers et garde tous les autres, toute ta soupe de Kills et de Black Keys. Whamos bhamos thank you Chicanos !

Un seul album au merch : Mengers Vs. Progreso Nacional. La peau des fesses en plus. Tirage confidentiel. Pablo nous explique dans un anglais exotique que c’est un album expérimental. On tente le coup car on espère bien retrouver la transe du set. Y a-t-il des cuts du set dessus ? Yesss, two, qu’il dit. Alors banco de la banca. Il avait raison, c’est un LP expérimental qui se joue en 45 tours et dont on peut aisément se passer. Impossible d’identifier l’A de la B, et les cuts sont numérotés en chiffres romains. On sent qu’ils ont des idées, sur l’une des deux faces, ils font de la psychette aztèque suivi d’un sacré clin d’œil à Can, dans lequel Pablo fait son Jaki Liebezeit. Puis ils tapent un cut plus pop, vraiment digne des Beatles du White Album. Le grand insert glissé dans la pochette nous montre leur petit studio. L’image inspire l’humilité.

Signé : Cazengler, Menglaire

Mengers. Le Trois Pièces. Rouen (76). 24 mai 2024

Concert Braincrushing

Mengers Vs. Progreso Nacional. 2023

Le péril Jones

- Part Six

Tu crois t’en tirer comme ça, avec deux concerts de Jim Jones ?

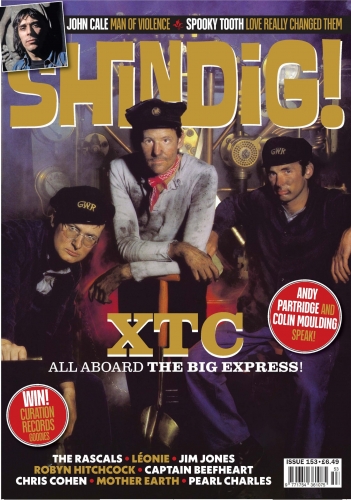

Deux concerts, c’est bien gentil, mais six pages dans Shindig!, c’est autre chose. Et pas des petites pages à la mormoille. Le boss Mills tend son micro à l’Hypnotic et titre ‘Gimme The Grease’ (comme le cut du même nom). Quand Jon Mojo Mills tend son micro, il tend son micro ! Mills chapôte en rappelant que ça fait quarante ans que ce «cool and collected singer» donne des coups de collier - I was a bit of a misfit - Pour que ça soit bien clair, l’Hypnotic dit qu’il ne s’intéresse pas exactement aux mêmes trucs que les autres.

Si on prend le temps de se pencher sur cette interview, c’est qu’elle sort de l’ordinaire, comme le font systématiquement celles de Keef et de John Lydon. Même acabit, ici. Sur scène, il est bon, on l’a dit et rabâché, mais en interview, il est encore meilleur. Mills commence par le prendre par les sentiments en lui demandant quel disk l’a moved out quand il était petit. Et là, Jim Jones raconte sa chance d’avoir eu des parents qui ont un jour décidé d’installer un «music center» dans la baraque, et donc ils ont refilé leur ‘dansette’ et leur box de vieux 78 tours et 45 tours aux gosses. Là-dedans, le petit Jim trouve «Great Balls Of Fire», Little Richard, Larry Williams, some Elvis. Mills embraye aussi sec sur les Hypnotics. Pas trop marginalisés, à l’époque de C86 ? - We were very much out on a limb - Position inconfortable, évidemment. Il en profite pour rappeler le rôle crucial des disquaires anglais, à cette époque. L’un d’eux entend que Jim aime bien Hendrix, alors il lui recommande Blue Cheer. Jim se souvient aussi du premier Dolls. Puis les Stooges et le MC5. C’est encore l’époque du bouche à oreille. Quand les Hypnotics commencent à jouer, c’est avec les Spacemen 3. À cette époque, les gens se lookaient, dit Jim, on savait qui écoutait les 13th Floor - Ce n’est plus comme maintenant, les gens ne sont plus que des touristes culturels - Et voilà que les Hypnotics signent sur Sub Pop, grâce à Marc Arm, de Mudhoney. Arm est un fan de la première heure qui a flashé sur le premier single des Hypnotics. Comme Mudhoney était sur Sub Pop, les Hypnotics se retrouvent sur Sub Pop pour les USA, avec la bénédiction de leur label anglais, Beggars Banquet.

On croit connaître par cœur l’histoire des Hypnotics, mais re-racontée ainsi, ça redevient palpitant. Come Down Heavy sort en 1990, produit par Dick Taylor, avec Phil May dans le studio de Mark St John, et Dave Garland, l’ingé-son de Slade. Pour Jim ça devient irréel de se retrouver en studio avec ses idoles les Pretties et un mec qui a bossé avec Chas Chandler. Jim insiste énormément sur le côté irréel de cette situation.

S’il existe une telle différence de ton entre Come Down Heavy et Soul Glitter And Sin, c’est dû à leur deuxième tournée américaine. Ils ont eu un accident de bagnole et le drummer Phil s’est retrouvé plusieurs mois à l’hosto. Retour à Londres, concerts avec Rat Scabies au beurre, et puis ça commence à se déliter - I think by the end of the tour everyone - ecstasy was on the scene - was splintering off and drifting more into drugs. Well not maybe. Definitely - Ses points de repère à l’époque sont le Third de Big Star et les Scientists, qui jouaient en première partie d’Alex Chilton au Mean Fiddler. Et puis il voit Blue Velvet «on a mushroom trip» et réalise que Thee Hypnotics pouvaient être «beaucoup plus qu’un groupe qui sonnait comme Blue Cheer et les Stooges.» Dont acte. Puis c’est l’épisode Craig Pike, un bassman entré dans le groupe, qui overdose dans l’appart à Londres - And I found him dead.

On monte encore d’un cran dans les fréquentations avec The Very Crystal Speed Machine produit par Chris Robinson. Rick Rubin est aussi dans les parages. Ils enregistrent l’album aux États-Unis - Chris was in full rock star mode. There were uppers and downers and everything in between... celebrities visiting, whiskey bars and all that - Jim Jones dit les choses et les dit bien - It’s a weird time capsule - Et bam, Mills embraye sur Black Moses et l’«old school friend» Greame Flynn. Sans doute la période préférée des fans de Jim Jones - Black Moses were great - Ils adoraient les Meters, Sly & The Family Stone. Mais Alan McGee leur fait des promesses qu’il ne tient pas. Dommage. On a dit jadis, dans un Part One, la grandeur des deux albums de Black Moses. On reviendra sous peu sur Greame Flynn et Penthouse.

En 2007, Jim Jones monte the Jim Jones Revue et renoue avec le rock’n’roll de son enfance, Little Richard et Jerry Lee - My main starting point was Little Richard, particularly this song called ‘Hey Hey hey’. It gelled and it all felt good and off we went. It took off really fast. It really did - C’est vrai qu’on était tous très impressionnés à l’époque qu’un petit cul blanc puisse claquer aussi brillamment ce vieux hit de Little Richard enregistré à la Nouvelle Orleans. Puis c’est le meteoric rise to near fame. Puis ça continue avec les Righteous Mind et les All Stars - All the main arteries have come together from Thee Hypnotics, the Revue and the soul grooves of Black Moses, but the All Stars has got its own flavour - Quand Mills lui demande quelles sont les plus grosses influences en matière de compo et de lyrics, il cite aussitôt Marc Bolan - Des gens qui peuvent raconter n’importe quoi, mais un n’importe quoi rythmiquement parfait - Pour lui, c’est le critère principal, ce qu’il appelle the touchstone. Il cite Le Voyage Au Bout de La Nuit de Céline, comme modèle. Il dit aussi en pincer pour Walt Whitman et Emily Dickinson - La façon dont ces «Modern American Poets» assemblent leurs vers me coupe le souffle - Il cite aussi Jimbo qui a ramené la poésie dans le rock - And no one is going to beat Dylan. The Beatles and the Stones - Et puis vient la chute finale, Mills cite Bobby Gillespie - Rock is dead - Et Jim Jomes répond : «It depends where your’re standing.» «Pour moi, le rock, c’est la terre sur laquelle je marche, c’est l’air que je respire.» Et il précise pour les ceusses qui n’auraient rien pigé : «If you’re alive, so is rock’n’roll.» Il cite les New York Dolls et balance en guise de chant du cygne : «Rock’n’roll lives on!».

Signé : Cazengler, Jim Jaune

Jon Mojo Mills : Gimme the grease. Shindig! # 153 - July 2024

Inside the goldmine

- Carat Melvin

Petit, chauve, ça allait encore. Melchior se faisait tailler gentiment. Rien de méchant, les petites vannes habituelles, du genre «Ça-va-ty crâne d’œuf ?», ou encore plus subtil, «Oh mince t’es si petit que j’ai failli pas te voir !». Comme tout le monde, Melchior faisait ses courses au marché du village. Il s’arrêtait et papotait avec les commerçants qui voulaient bien de sa conversation, en plus de ses pièces d’argent. Outre sa petitesse et sa calvitie, Melchior avait un autre défaut : l’érudition, un défaut que les gens du village ne lui pardonnaient pas. Mais chez lui, c’était maladif, il ne pouvait pas s’empêcher de transmettre son savoir. Il s’arrêtait devant le marchand de tissus précieux et lui récitait la discographie de Lou Reed, depuis le premier album du Velvet jusqu’à son dernier album, Lulu, il datait chaque album, il ânonnait le regard fixe. Puis il s’arrêtait devant le marchand d’huile d’olive et lui déroulait la discographie de Leonard Cohen, album après album, méthodiquement, épinglant au passage les collaborations, ce dont se foutait éperdument le marchand d’huile d’olive. Melchior ne se rendait pas compte que son érudition aggravait son cas et lui valait les pires inimitiés. Il ne voyait pas les gens du village ramasser des pierres derrière lui, il n’entendait pas le brouhaha des aigreurs et de la jalousie et de la bêtise et de la haine, il ne sentait pas venir l’orage, il continuait de réciter, il continuait de dater, imperturbablement. Il reçut une première pierre dans le dos, il se retourna et fut surpris de trouver les gens du village rassemblés à quelques mètres autour de lui, et avant qu’il n’eût pu dire un autre mot, les pierres volèrent dans sa direction. Il se protégea le visage comme il put, mais il flageolait sous la violence des chocs, il tomba à genoux, les gens hurlaient, tiens prends ça dans ta gueule ! Melchior pleurait et criait, «Arrêtez ! Je vous en supplie, arrêtez !», mais les gens continuaient. Melchior eut le crâne en sang, il sanglotait, et quand une énorme caillasse l’atteignit au front et lui brisa le crâne, il s’écroula inanimé.

Si Melvin Davis avait chanté du r’n’b sur le marché d’un village en Alabama, il aurait très certainement subi le même sort que Melchior, mais heureusement pour lui, Melvin était plus malin que Melchior, car il ne lui serait jamais venu à l’idée d’aller traîner dans un coin où on hait les nègres.

Ce Soul Brother de Detroit a une sacrée particularité : il va plus sur le garage que sur Motown. Il est à la fois chanteur, compositeur, bandleader et a bossé avec tous les cracks locaux, depuis Smokey Robinson jusqu’à David Ruffin, en passant par Dennis Coffey et Wayne Kramer.

C’est la raison pour laquelle il faut écouter cette prodigieuse compile, Detroit Soul Ambassador, un Vampi Soul paru en 2010. Dès «About Love», tu craques, car le beat des Caraïbes remonte jusqu’à Detroit. Les coups de génie pullulent sur ce Vampi Soul : «I Must Love You», raw comme ce n’est pas permis, il te démonte la logique Motown en plein cœur de Detroit, c’est âpre et sans appel. Pareil pour «Still In My Heart», pointu et demented, il chauffe sa Soul aux charbons ardents, Melvin est un dieu, c’est éclaté à coups de trombone. Tu tombes ensuite sur «Chains Of Love», bing encore du heavy doom de Soul, et ça continue avec «I’m The One Who Loves You», bien tartiné aux violons, Melvin ramène son âpreté divine, c’est vite plié et vite génial. Il a une façon unique de plier le heavy groove. Il faut voir aussi le heavy splash d’«I Won’t Love You And Leave You», c’est battu à plates coutures, dans une ambiance impayable. La plastique de Melvin Davis est parfaite. Il est fabuleux dans chacun de ses cuts, avec lui, tu touches au but. Detroit Soul underground, oui, à la vie à la mort ! Tu te prosternes encore devant «Playboy (Don’t You Play In School», wild as fucking fuck, chargé d’harmonies vocales et explosé au beurre des enfers. Dans tous les cuts, tu as un mec derrière qui frappe au rata-sec. Melvin chante, mais son beurreman lui vole bien la vedette. Encore plus wildy wild que le roi : ««This Ain’t The Way» : Melvin ramène toute l’énergie du peuple noir au sommet du Detroit lard.

Un tardif de Melvin Davis ? Tu peux y aller les yeux fermés, Double Or Nothing est un album parfaitement demented. Ça grouille de puces, à commence par «Somethang’s (I Just Don’t Do)» qu’il attaque au heavy rap, il chante au biseau du stay, il plie les genoux, il a gardé tous ses réflexes de superstar. Ah il faut le voir à l’intérieur du digi, Melvin est extrêmement bien conservé. Tu lui donnes tout de suite le bon dieu sans confession. Encore un coup de génie : «WCTP», Detroit funk ! Explosif ! - We Come To Party/ WCTP ! - Stupéfiante présence, il te sort le real deal du real Detroit funk, et derrière, c’est repris à la clameur. Là t’as tout. Encore du hard funk avec «Why Can’t We Communicate». Avec Melvin, ça ne traîne pas. C’mon ! C’est enfoncé du clou. Fabuleuse énergie. Melvin t’indique la voie. Il est le leader, sous sa casquette blanche. Fantastique ! Impliqué ! Black ! Avec cet album, il est dans un son plus contemporain, mais, hey, c’est Melvin, after all. Il ne fait jamais les choses à moitié : l’heavy groove de «No More Water In This Well» traîne bien la savate, mais chez lui, quand ça traîne la savate, c’est pour de vrai. Il attaque son «Power Glory Fortune Fame» en mode Santana, c’est dire son power. Ça joue à la déboulade. Son morceau titre est un fantastique balladif de Soul bardé de gratte. Dans le digi, il délivre un message de paix : «Thank you for allowing me to share my soul vision with you. I can only hope that you will pass on the positivity so that we can make this world a better place. What better starting point than the soul.» Et c’est signé : Detroit Soul Ambassador, Melvin Davis.

Signé : Cazengler, Melvin Avide

Melvin Davis. Double Or Nothing. Rock Mill Records

Melvin Davis. Detroit Soul Ambassador. Vampi Soul 2010

*

Toujours prêt à porter secours à une jeune orpheline en détresse, vous me connaissez, doublement prêt puisqu’elles sont deux, Béatrice la patronne m’a averti, non elles ne sont pas orphelines, elles se débrouillent très bien toutes seules, elles n’ont pas expressément besoin de toi pour survivre, tant pis, je n’écoute plus, le moteur de la teuf-teuf rugit comme Le Félin Géant de Joseph Henry Rosny aîné, normal dès que vous prononcez le mot rockabilly, la guerre du feu commence. Hot Fire Raw’n’Roll !

SUGAR MAMA’S REVENGE

3B

(Troyes / 20 - 07 - 2024)

Elles n’occupent pas toute la place mais l’on ne voit qu’elles, plantureuses dans leurs marinières, sur notre gauche Sugar Brica moulée dans les rayures de sa robe longue qui l’encercle de toutes parts, à son côté Sugar Annie, toute droite presque une écolière modèle dans sa jupe noire, le pire c’est que dès qu’elles chantent vous oubliez tout, peut-être pas le monde entier, mais au moins les gars qui les accompagnent.

Mais revenons au début du commencement. Bien avant le début du premier set- il y en aura trois – il fait si chaud que toute l’assistance est restée sur la terrasse. En quête d’un peu de fraîcheur. On l’aura, mais agrémentée d’un violent orage, d’où le reflux général vers le dedans. Oui mais avant : il y a ce grand gars, debout, une touche incroyable, une aura romantique, s’appuie sue une canne à bec d’argent, ce doit être, ce ne peut être que Lord Byron, sa démarche légèrement claudicante quand il se réfugie dans le café, whouah ! quel style, Don Juan en personne échappé du poème du même nom, œuvre ultime, miroir dans lequel Byron a tracé son inquiétante silhouette, comme un dernier signe d’adieu à la race humaine…

C’est-là que l’on s’aperçoit, ni Annie ni Brica, que le musicos arque-bouté sur sa big mama, non ce n’est pas Lord Byron, mais c’est Brandon Ashington, entre nous c’est mieux car je ne pense pas que Byron aurait su taper aussi fort, terrible, première fois que j’entends un slap si dévastateur, l’impression de deux carènes de voiliers qui se fracassent l’une contre l’autre un soir de tempête d’équinoxe. Réparons une injustice, c’est que les filles monopolisent les regards et que Brandon un peu éclipsé par la demi-pénombre d’une paroi n’est pas très visible, mais on l’entend. L’on serait presque tenté de dire que l’on entend que lui. A tel point que pendant un moment j’ai cru que le groupe n’avait pas de batteur. Les filles forment un écran total, elles l’occultent.

Mais si, il y en a un, de temps en temps, bonnes princesses les gerces laissent la gent masculine nous tatouer les esgourdes, ainsi j’ai pu observer Rockin Bende, de tous les batteurs que j’ai examinés c’est le plus vicieux, un pousse-au-crime, un de ces molosses malfaisants qui quelle que soit l’allure que vous adoptez vous rattrapent et plantent leurs crocs dans le gras de vos fesses, vous avez beau courir, ralentir, sauter, stopper, démarrer en côte, cabrioler, l’est toujours là, les canines dans votre postérieur, ne lâche pas, suit votre rythme mais sa seule présence insistance vous oblige à accélérer. Bref Brandon met le feu et Rockin ne fait pas Bende à part. Une rythmique de fadurles.

Je sais vous attendez les divas, mais il reste encore un homme, le troisième. The last but not the least. Lucky Steve est guitariste. Essayez de comprendre, il ne joue pas de la guitare. Non, pas du tout, il se contente d’intervenir. Tout seul, comme un grand. Enfin comme un génie. Vous avez les filles qui imitent les cornes de brume et les deux rhythmbreakers qui vous poussent la chaudière de la loco à fond. Lucky se charge des aiguillages. Ce n'est rien, vous jette trois ou quatre notes, l’air de ne pas y toucher, comment se fait-il que subitement l’on n’écoute plus qu’elles, le Lucky vous change en un tour de doigts la trajectoire d’un morceau, l’est sûr qu’il n’est pas sécure, vous oblige les copains et les copines à emprunter les courbes à angle droit, ou à cavaler des descentes exponentielles, arrêts intempestifs, grand-huit, train de la mort et train-fantôme. Vous avez droit à tout. A la surenchère.

Avec ces trois pètent-la-mort, l’est évident que nos mama’s ne sont pas des mijaurées. Z’ont pas attendu Me Too pour prendre leur revanche. Sur quoi au juste, la vie, la mort, le monde, tout ce que vous voulez. Et même tout ce que vous ne voulez pas. Entre nous, l’appellation Sugar : si vous y tenez, perso je trouve que nitroglycérine serait plus appropriée. Admettons que le morceau c’est le taureau alors Annie c’est le toréador, pour les passes et les esquives, vous oubliez, elle marche sur la bestiole tout droit, de face un coup de poing sur la nuque et pour le deuxième couplet elles tressent un scoubidou avec la queue du pauvre animal qui s’enfuit au galop, manque de pot survient Brica qui lui bricole deux ou trois banderilles directement plantée dans le cerveau.

Essayez de ne plus penser à tout ce que vous venez de lire. Je suis sûr que vous l’interprétez mal, vous croyez que vous avez affaire à une bande de brutes sombres et épaisses. Des tueurs dans un abattoir. Que nenni, nos cinq ostrogoths venus de Germanie, travaillent dans la finesse, l’équilibre et la grâce. Le rockabilly est un art difficile. Sans violence pas de rockabilly. Sans justesse, sans maîtrise pas de rockabilly non plus. Faut l’antithèse et la thèse pour subsumer le tout dans la synthèse alchimique, impossible, incroyable, inimaginable. D’un autre monde. Dans lequel nos Sugar Mama’s Revenge nous ont transportés, sans un temps mort, durant les trois sets.

Non je ne me dédie pas, mais il y a eu un temps mort. Jusques là tout allait bien, dehors il pleuvait, dedans la foudre tombait de tous les côtés. Mais après, ça a été encore mieux. Au milieu de la tourmente du deuxième set, celui avec un petit côté sixties, Annie a déclaré qu’ils allaient interpréter un slow. Elle n’aurait pas dû. Le public était déjà plus que chaud, ça remuait dans tous les sens, le slow a mis le feu aux poudres, ambiance survoltée, et ce démon de Brandon qui vous roucoulait de perfides glissades bigbangiques sous ses doigts, assistance survoltée, nuit rockab vésuvienne à Pompéi… l’on en est sorti tous vivants, l’on ne sait pas pourquoi, ni comment, une de ces nuitées rock, de feu, d’énergie et de beauté dont on se souviendra longtemps… Et ce moment de folie ou Brandon s’est métamorphosé en King Kong, moulinant des deux bras, tel un gorille survolté escaladant le manche-gratte-ciel de sa contrebasse pour nous ouvrir en grand les portes du paradis rockabillyen…

Béatrice la patronne avait raison, elles n’ont besoin de personne, chez nos deux Sugar Mamma’ la vengeance est un plat qui se mange very hot !

Damie Chad.

*

Le mec qui a farfouillé dans la rangée metal n’a pas été capable de remettre le CD à l’endroit, ah ! mes bonnes lectrices, tout se perd en ce bas-monde, non en fait elle est dans le bon sens, n’empêche que c’est étrange, j’essaie de trouver à quoi ressemble cette image, mes connaissances du linéaire B mycénien ne me sont d’aucun secours, à tout hasard je retourne la pochette : tout s’éclaire : hardcore !

Du coup je comprends le dessin, jusqu’à lors j’entrevoyais surtout une rotondité qui me connectait directement avec la silhouette de la machine à coudre Singer de ma grand-mère, c’est juste un gars assis un tabouret affectant une pose de guitariste rock, un peu déjanté certes, au recto la photo vous met sur la bonne voie, une scène bordélique et viriliste typique des concerts hardcore américain, ni dépourvue d’un certain érotisme, ni exempt d’une violence joyeusement assumée.

Je n’ai pas réussi à déchiffrer le nom du groupe, l’intensité lumineuse du soleil caniculaire empêche la lecture des lettres dorées, j’achète, le flair du rocker est infaillible, le vendeur est content, n’arrivait pas à s’en débarrasser depuis plusieurs années. Ce qui me paraît incompréhensible.

PETITIONING THE EMPTY SKY

CONVERGE

(Equal Vision Records / 40 / 1998)

La couve est de Jeff Bannon fondateur et frontman du groupe. Son instagram vous présente les multiples pochettes qu’il a réalisés pour de nombreuses formations, un art brutal qui s’impose à vous comme un coup de poing ou une muraille de bronze, ce n’est pas un hasard puisqu’il est amateur d’arts martiaux. Un activiste hardcore qui a su se partager entre plusieurs combos, et créé son propre label. Converge est né en 1990, dans la bonne ville de Salem, serait-ce un hasard maléfique, l’a d’abord produit un EP quatre titres suivi d’un premier album en 1994, en 1996 survient un deuxième EP, qui augmenté de titres plus anciens est considéré par les fans comme son deuxième album. Converge a produit dix albums, et tournait encore l’année dernière.

Jacob Bannon : vocal / Kurt Ballou : guitare piste 1 / Aaron Dalbec : guitare / Jeff Feinburg : basse / Stephen Brodsky : basse piste 12 / Damon Bellorado : batterie.

The saddest day : le jour le plus triste pour des auditeurs non-avertis qui tomberaient par hasard sur ce morceau, un coup de trompette pour débuter, rien de grave, le bruit crissant de ces jouets sonores que l’on vous vend dans les fêtes foraines, le problème c’est que début ne dure que quatre secondes, ensuite le capharnaüm auditif vous tombe dessus, style tôles coupantes qui glissent du toit pour vous décapiter sans préavis, ce n’est pas tout une batterie incapable de tenir une rythmique au-delà de trois coups de suite, une boucherie labyrinthique qui défie la loi de l’invariance généralisée censée maintenir le monde en lui-même, bref le chaos total et vocal, une espèce de grincement dislocatoire qui vous assaille sans trêve, une guitare à l’unisson, ne dites pas qu’elle fait n’importe quoi car elle est sciemment destinée à ulcérer vos tympans, jusque-là tout va mal, c’est ensuite que vous entendez des voix souterraines et chutes de courtines médiévales destinées à vous écraser sous les décombres, vous voici projetés dans les postillons nocifs d’une coqueluche abrasive, ne fuyez pas, au bout de trois auditions vous ne pourrez plus vous passer de cet infâme tourbillon, même que bientôt vous apercevrez que cette symphonie ulcérante ne raconte pas n’importe quoi, niveau parole l’on est plus près du récit de la chute de l’Ange, non pas le diable, arrêtez avec ces sornettes pour classes de maternelles, ni celle de l’Ange rilkéen, mais la vôtre, car depuis le premier jour de votre naissance vous dégringolez dans la mort. Certes ce n’est peut-être pas grave si l’on s’en tient à votre cas personnel, mais comment vous serait-il possible de tisser une relation davantage intimiste avec un autre ange qui plongerait dans l’abîme en même temps que vous, bref vous êtes au cœur du piège de la solitude humaine… vous comprenez maintenant les ruptures fractales de cette musique, l’harmonie romantique est un leurre, le hardcore vous renvoie à votre situation désespérée. Aucune rémission possible. Forsaken : abandonné à votre triste sort. Ce second morceau n’apporte aucune consolation. Certes il est plus fort et plus violent, genre nous vous enfonçons ça dans la tête à coup de manches de pioches, ah ! ah ! vous avez cru aux balivernes de la communication érotique, ne serait-ce que pour une courte période, enterrez vos souvenirs dans une boîte au pied de l’Yggdrasil de la tendresse, ou même mieux foutez-vous vous-même dans la tombe, ou alors ensevelissez votre partenaire, dans les deux cas cela reviendra au même. Deux minutes d’horreurs, que voulez-vous les chants les plus cruels sont les plus désespérés.

Albatross : (la couve de la réédition de 2006 aide à comprendre le dessin qui nous a paru si mystérieux à l’achat, en effet la silhouette blanche du musicien s’est métamorphosée en albatros baudelairien, non pas le prince des nuées mais l’oiseau maladroit posé sur le pont du navire, devenu la risée de l’équipage, empêché par l’étroitesse du bâtiment de déployer l’envergure de ses ailes et de s’envoler, parfait symbole de l’Artiste exilé parmi les hommes… mais tout individu ne se sculpte-t-il pas lui-même). Le chant de l’albatros n’est pas des plus mélodieux, par contre musicalement vous avez droit à la tempête, avec le piqué en vrille dans les eaux glacées, un chœur d’enfants clôt le sinistre finale comme une couronne funéraire jetée au rebut. Les Pistols n’ont jamais réussi à produire une telle horreur. Peut-être avez-vous connu plusieurs essais d’une vie heureuse, que vous n’avez pas réussi à conserver. Ne vous en prenez qu’à vous. Dead : oui, la vie est triste, une guitare vous refile deux mesures de blues, mais ils retombent vite dans leur folie colérique et meurtrière. Règlement de comptes. Hurlements hystériques. Compost musical triomphal, au lieu de m’aimer tu ferais mieux de me tuer, mais serais-tu capable de m’aimer une fois mort. La question est un peu métaphysique, mais notre cadavre est bruyant à souhait. L’est sûr que la police a dû intervenir pour faire cesser le tapage nocturne. Shingles : zona obscurus. L’on reprend l’histoire au début. Durant la chute de l’ange, vous avez-vu l’autre ange tout mignonitou, vous trouverez sans aucun doute qu’ils auraient pu fignoler un arrangement empreint d’un minimum de sérénité, c’est parce que vous ne connaissez pas la fin, le gars se remémore les instants mensongers, en fait il se remetmort car il enfouit le canon de son pistolet dans sa bouche. Buried but breathing : oui le morceau est très court, mi-figue mi-raisin, un peu moins violent ; vous allez comprendre, il tord le cou au romantisme, ils n’ont pas eu l’instinct de jouer à Juliette et Roméo, z’ont sûrement raté l’occasion comme des idiots, sont au trente-sixième dessous, bien enterrés, mais ils vivent encore. Farewell note to this city : légers tapotements, le poinçonnage prend de l’ampleur sans se presser, le vocal est en haut, la musique par-dessous, moment d’introspection, bilan d’une vie, insatisfaite, moment d’incertitude, tout est consommé, on n’y croit plus du tout, reste tout de même une lueur d’espoir. Reprise des tapotements initiaux, des points pointillés qui traduisent une certaine indécision, alors que s’attendrait à un point terminal définitif. Color me blood red : tiens la trompette qui ouvrait le premier morceau, serait-ce une remise des compteurs à zéro, l’est sûr que le gars est un peu torturé, on ne le reconnaît plus, il implore, il hurle, il ne veut pas qu’elle parte, il vous fait la grande scène du troisième acte, les musicos au diapason dramatique, il casse la vaisselle et bazarde les cadeaux du mariage par la fenêtre, il se calme un peu, il pleure, il suffoque, il agonise, il n’y croit plus, il ne sait plus quoi faire, alors il se la joue à la Jim Morrison, this is the end clame-t-il bien sûr il n’y a pas de beautifull friends sur le quai pour un dernier aurevoir et encore moins de bus bleu pour l’emmener, la fin est abrupte. For you : (live) : il est difficile de sortir du nihilisme, quand vous ne croyez plus en rien, il vous reste à croire en vous, encore une histoire d’amour qui se termine mal, pas mal troussée à la nitro d’ailleurs, le combo gonflé à bloc, pour le vocal Bannon donne tout ce qu’il peut, par moments vous l’entendez hululer comme une chèvre, c’est vrai que le message n’est pas facile à faire passer, il vient sauver sa petite amie, s’est adjugé les rôles les plus importants celui de Dieu et celui de Jésus, le pire c’est que l’on arrive (presque) à le croire tellement il y met du cœur. Un remake de la Passion. Savoir-faire américain.

Antithesis : (live) : la suite du précédent, le retournement, vous m’avez cru, voici l’antithèse antichristique, Je suis froid comme la mort, je ne suis pas de votre monde, je ne garde pas non plus les portes du Paradis, apothéose criarde. Homesong : (live) : retour à la maison, à condition d’y faire le vide, de virer bobonne, pas trop loin et pas tout à fait non plus, remue-ménage et remue-méninges, mettre les idées et les choses en place, un moment de folie, à tel point que le morceau se fracasse sur lui-même avant de repartir. Love as asrson : (Alternate take) : folie meurtrière, l’a trouvé la solution, si vous ne voulez pas être l’ange qui tombe du ciel soyez le phénix qui renaît de ses cendres, quand l’une sera tombée, l’autre la ramènera à l’empyrée des brûlures de l’extase, le morceau est comme une incroyable fulmination, un incendie que personne n’arrêtera jamais, et qui se termine sur un brasier vocalique incandescent.

L’on ne sort pas indemne d’un tel disque. Pas vraiment un album, car trop disparate, des morceaux issus de différents moments, pas temporels mais mentaux. Hardcore certes, violent et brutal, mais des textes intelligents, au final s’en dégage une épouvantable beauté.

Damie Chad.

*

Il y a wild et wild. Les rockers impénitents ont l’habitude d’associer ce mot en des expressions comme wild rock’n’roll, ou raw and wild rock’n’roll, toutefois il faut se souvenir que le titre original du roman de Jack London traduit en français par L’Appel de la Forêt s’avère être The call of the wild.

Pour les américains ce mot évoque les étendues mythiques plus ou moins explorées de leur immense continent peuplé de bêtes dangereuses et de féroces tribus indiennes assoiffées de sang… Bien plus tard, au début des seventies du siècle dernier, le film Jeremiah Johnson marqua la nostalgie du retour à cette nature dure mais innocente perdue à tout jamais… En 1979 Mountain Men, traduit en notre langue par La fureur sauvage de Richard Lang corrige quelque peu l’idéalisme du film de Sydney Pollack. En 2007 Sean Penn propose son Into the Wild, plus pessimiste, l’histoire d’un jeune étudiant qui tente l’impossible retour vers les solitudes originelles, the dream is over…

Cette histoire nous pouvons l’entendre aussi dans la musique populaire américaine, le country and western peut être écouté comme le contre-chant de l’électrification des campagnes et des consciences, un refuge musical traditionaliste pour certains, l’ère mythique d’un arrière-pays, une issue de secours imaginale, une bouée de sauvetage qui permet de reprendre souffle avant de replonger dans notre société actuelle pour de nouveaux électro-chocs…

Juste avant les vacances dans notre dernière livraison 652 du 04 / 07 / 2024 nous chroniquions Crackin’ up le dernier opus sonore d’Eric Calassou, précédemment, précédemment nous nous penchions sur Covers, mais avant celui-ci il y avait eu Into the wild que nous n’avions pas visité. Hâtons-nous de parer à ce manquement dommageable !

INTO THE WILD

BILL CRANE

(YT / Avril 2024)

L’on ne se débarrasse pas aussi facilement de la modernité si l’on en croit la pochette, de l’herbe certes, pas folle, rase, encombrée de pneus usés, et de bandes caoutchouteuses, est-ce pour nous inciter à quitter au plus vite notre environnement quotidien ou pour nous signifier qu’il est déjà trop tard, que partout où nous porterons nos pas nous ne trouverons que des déchets, que notre planète est devenue une poubelle géante…

Crazy child : soyons subtil, qu’est-ce qui différencie ce premier morceau de tous les précédents de Bill Crane que nous avons antérieurement écoutés, même s’il vaudrait mieux d’abord évoquer les similarités : la boîte à rythmes, la guitare et le chant. Rappelons qu’exilé volontaire en Thaïlande Eric Calassou travaille en solitaire et ne bénéficie d’aucun groupe d’accompagnement. S’il fallait définir juste en quelques mots les compositions antérieures à Into the Wild, je dirais qu’elles sont toutes marquées d’une indéfinissable nostalgie. Non pas celui du pays quitté volontairement, mais l’autre, du plus réel, de celui dans lequel l’on n’arrive jamais pour la simple raison qu’il participe de nos rêves, dans nos errances existentielles nous ne risquons pas de le rattraper puisque nous courons en vain sans fin après lui. Nous le suivons car il est le guide que nous avons élu. Chacun possède sa boussole intime, pour Eric Calassou elle indique le rock’n’roll, non pas le lieu à rejoindre, mais l’originaire celui selon lequel au travers de l’enfance et de l’adolescence, la mythologie fondatrice sur laquelle l’on a édifié sa propre personnalité. La nostalgie rock’n’roll de Bill Crane nous la retrouvons dans ses autres opus, dans ces paroles évanescentes qui semblent se perdre dans le non-dit, dans les sentes de ces vocaux, dans ces traces de caravanes qui disparaissent mystérieusement en plein désert… le vide n’est jamais nommé, mais un mot de plus et l’on y tomberait dedans… Engloutis pour l’éternité. Mais cette fois-ci Bill Crane ne cherche pas le rock’n’roll, se tourne non plus vers sa propre origine, mais vers celle du rock’n’roll, il tente de remonter à l’origine de l’origine. Un pari fou, plein d’espérance, ne part pas seul, l’emmène avec lui une enfant aussi folle que lui, les chevaux trottent vivement vers l’horizon, il chante, il appelle, il hèle, il termine ses phrases, les mots se bousculent dans sa bouche, il respire à pleins poumons, il pousse les youpies des cowboys primordiaux, le monde est grand et ouvre devant eux un horizon illimité… My little baby : la même scène que la précédente, tout à l’heure ils étaient deux à galoper dans l’extérieur de l’univers, mais cette fois-ci vue de l’intérieur de notre cowboy, l’est ébloui par ce compagnonnage amoureux, la guitare rutile de mille feux, elle est belle, elle est mignonne, elle se réveille chaque matin à ses côtés (when I awoke this morning… humez le vent du blues) tout va bien, sinon que le monde s’est coupé en deux, nous n’en avons plus qu’une seule moitié, rien de grave une partie du tout participe tout aussi bien du tout. Il est seul, mais à l’écouter vous avez deux chemins, l’un exubérant et joyeux et l’autre teinté d’une brume de mélancolie. Sur laquelle pariez-vous. My wild love : aucune des deux, il ouvre une autre porte, celle des Doors, celle que Jim Morrison a forcée, une reprise oui, sachez faire la différence, ce n’est plus l’enfant folle mais mon amour sauvage. De deux l’on régresse à un. Lorsque la réalité se fendille, l’on passe au stade supérieur, entre la vérité et la légende imprime la légende, dans le domaine du mythe, Morrison n’était pas fou, simplement il voyait un cobra à sa droite et un léopard à sa gauche, si vous ne les voyez pas, restez au ras du plancher et ne venez pas vous plaindre. Une belle reprise, elle ne surpasse pas celle du Roi Lézard mais elle se tient. Debout comme un cobra à votre gauche et un léopard à votre droite. Evitez de vous faire mordre. Bill Crane n’a peur de rien passe entre les deux sans ciller en émettant un de ces sifflotements de jem’enfoutiste sûr de lui qui a le don de vous énerver. On the road : après Jim que voulez-vous dire de plus, Bill Crane ne pipe mot, un instrumental, entre nous soit dit l’on a envie de rajouter ‘’again’’ au titre pour montrer que l’on connaît ses classiques, l’est vrai que Canned Heat nous conte l’histoire d’un solitaire, d’ailleurs n’est-on pas toujours seul lorsque l’on se retrouve face à la montagne du mythe, alors Bill Crane crâne un minimum, fait joliment flirter sa guitare, si bellement que si l’on avait été lui l’on aurait coupé le sifflet de la boîte à rythmes… Going up the country : évidemment l’on pense encore à la chaleur en boîte, oui mais au-delà de cette attribution originairement douteuse l’on se rattache aux petites herbes (de la prairie), ne serait-on pas en train de quitter le country pour le blues, mais dénomme-t-on pas aussi le blues : country blues. Plus on remonte aux racines, plus elles se rejoignent… Ce qu’il y a de sûr c’est que Bill Crane fait une deuxième tentative. Nouveau départ. Propose le pari à une nouvelle petite amie, le rythme ne sautille plus, se prolonge dans les échos des résonnances cordiques, la voix devient plus grave, plus insistante, la partie n’est pas encore perdue, il devient clair qu’elle n’est pas gagnée non plus, sur la fin la proposition prend des allures de prières pas très fières… nous sommes obligés d’employer un mot fâcheux, celui de nostalgie. Les confins verdoyants du paysage country ressemblent-ils un peu trop aux pré-alpes rocheuses du rock’n’roll. Quelle surprise nous réserve le prochain titre ? Honey hush : soyons honnête Big Joe Williams n’est en rien un chanteur de country, il vaudrait mieux le cataloguer dans le blues et le jazz, nul n’étant parfait notre géant ne s’est pas contenté de folâtrer dans les musiques reconnues parce que dotées d’un certain cachet d’authenticité octroyé par les blancs, dans les années cinquante l’a planté ses gros panards dans le Rhythm And Blues et crime suprême dans le rock’n’roll, Bill Haley récupèrera son Shake Rattle and rock que se hâtera de reprendre Elvis Presley, l’est un devancier pour ne pas dire un précurseur du rock’n’roll, n’a-t-il pas travaillé avec Wynonie Harris… Cette fois-ci Bill Crane saute le pas. Nous pond une super reprise du hit du Big Joe, pas question de mâchonner les syllabes, les assène avec la même force que l’idole de Kansas City, un bel hommage à la sauvagerie noire.

( Bill Crane in Paris)

Dance to R&R : les mauvais exemples excitent la jeunesse, Bill Crane franchit allègrement le Rockbicon, en prime nous avons droit à sa recette du pâté d’alouette, une alouette pour la rythmique mélancolique de ses rocks antérieurs et un cheval de phrasé rock, terriblement explicite, le galapiat il prend un plaisir jouissif à mouvoir le corps de sa petite amie, ce n’est plus la base du désir qui suinte de ses lèvres mais un flot spermatique… Into the wild : dans votre naïveté sans doute avez-vous pensé qu’il officiait sur un gazon sauvage, près d’une rivière, pas du tout, les petites fleurs bleues ce n’est pas son kif il vous révèle la terrible réalité, l’a mis le dictaphone de sa boîte à rythmes en marche et il cause par-dessus, jamais vous n’auriez imaginé qu’il fût doté d’un tel organe (vocal) une véritable déclaration de guerre, un manifeste politique, il crie sa haine de l’espèce humaine, met Dieu sur le même plan, ne votez jamais pour lui il détruirait toutes les villes du pays, son mot d’ordre ‘’into the wild’’ ne correspond pas exactement avec l’idéologie des hippies… Down on me : n’a pas renoncé à son projet, genre we we gotta get out of this city, presque un talkin’blues, un peu chaloupé, un peu lancinant, tout cela pour persuader (c’est le titre le plus long) sa baby de partir avec lui. J’ai le regret de vous apprendre qu’il n’est nullement motivé par la louable intention de s’adonner à la permaculture ou de réduire son empreinte carbone en vivant comme un ascète, non ses intentions sont claires, l’a des goûts simples, veut simplement rock ‘n’ roller avec sa girl-friend, pour ceux qui ne comprendraient pas le sous-entendu de ce verbe je vous donne un équivalent traductif, il veut la piquer et la niquer sans arrêt. Slow boogie : évidemment il n’a rien à ajouter à un tel programme, alors il n’ajoute pas un mot à son deuxième instrumental, l’apprivoise par un début slow-sixty avec son frottis-frottas doucement balancé… Shake it : non je n’ai pas oublié de traiter la deuxième partie du titre précédent. Nous file le slow, mais pour le boogie, il n’en souffle mot, il ne bouscule même pas sa guitare, disons que le slow est le moyen d’atteindre le boogie. En fait le boogie vous le trouvez dans ce morceau final, surtout pas dans la musique, vous balance sa rythmique habituelle, mais ça n’a rien à voir avec Rock’n’roll sauvage de Led Zeppelin, tout est dans l’assurance entraînante et affirmée du vocal.

Non, Into the wild n’est pas un plaidoyer écologiste. Bill Crane nous apporte la recette du bon médicament. Si vous êtes atteint de la terrible maladie de la nostalgie du rock’n’roll, le seul remède consiste en s’en défaire en vivant le rock’n’roll au plus près de ses brûlures.

Bill Crane, pas plus qu’aucun autre, n’échappe au rock’n’roll. Inutile d’aller le chercher ailleurs. Il est en vous.

Damie Chad.

*

Vous cherchez et vous trouvez. Peut-être pas ce que vous cherchiez. Je voulais un groupe qui corresponde à ce que mes critères définissent comme ‘’ original’’ ou ‘’intéressant’’ et dont a priori je ne saurais rien. A postériori il s’est avéré qu’une fois ma recherche terminée je n’en sais guère davantage que presque rien.

Des argentins de Cordoba. La deuxième ville la plus peuplée du pays me souffle Wikipédia, je veux bien le croire, elle possède même la plus vieille église de l’Argentine, détail qui ne m’incite à aucune appréhension positive. Apparemment depuis le temps l’état d’esprit de la population a progressé puisque la cité possède de nos jours au moins un groupe de rock. Qui ne lésine pas sur les moyens : pour se faire connaître au monde entier ils ont décidé de frapper un grand coup, carrément un essai atomique !

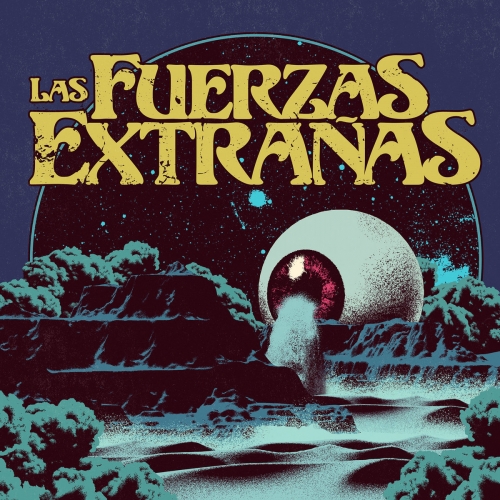

ENSAYO ATOMICO

FUERZAS EXTRANAS

(Official Music Video / YT / Juillet 2024)

Manu Montoya : guitare / Gabi Diaz : bass / Zequi Ciscar : drums.