KR'TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 552

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR’TNT KR’TNT

28 / 04 / 2022

GOLDIE ( = GENYA RAVAN ) / SADIES

VALERIE JUNE / BRENDA HOLLOWAY

DANZIG / HURAKAN

Sur ce site : livraisons 318 – 552

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

CETTE LIVRAISON 552 PARAÎT AVEC 5 JOURS D’AVANCE

N’OUBLIEZ PAS DE REGARDER LA 551

LA 553 ARRIVERA AU PLUS TÔT

KEEP ROCKIN’ !

Go Goldie go ! - Part Two

Comme son nom l’indique, Goldie est une vraie mine d’or : du talent, des drogues, du sexe, du raw, du punk, du groove, du cancer, on trouve tout ça chez elle, à profusion. C’est la raison pour laquelle il faut lire son autobio, Lollipop Lounge - Memoirs Of A Rock And Roll Refugee. Alors attention, car cet ouvrage massif de 500 pages est publié à compte d’auteur. Il est donc horriblement mal foutu, aucune des règles classiques de mise en page n’est respectée, le texte est parfois justifié, parfois en fer à gauche, les illustrations se baladent au gré du vent, rien n’est calé, on a même des paragraphes de redite, et curieusement pas trop de coquilles, comme si le correcteur orthographique avait bien fait son job. L’ouvrage semble sortir tout droit d’un ordi, tapé dans Word, le fameux logiciel de pseudo-traitement de texte qui a maintenu pendant des décennies des millions de secrétaires acariâtres dans la plus glauque des incompétences. Il existe des logiciels infiniment plus ergonomiques que cette horreur imposée à tous les salariés du privé comme du public par les lois du marché américain. On a donc dans les pattes un livre Word tapé par cette pauvre Goldie sur un PC qu’on imagine tellement dépassé qu’un Chinois n’en voudrait pas, même pour le revendre. Ce que les gens ne savaient pas, à l’époque où arrivait l’informatique dans le monde du travail, c’est que le traitement de texte est une technique qui s’apprend, au même titre que la musique ou l’art de peindre, la charpente ou la mécanique auto. Cette technique s’appuie sur la typographie, c’est-à-dire la connaissance des familles de caractères, les règles de mises en page, la gestion des blancs et la recherche des équilibres fondamentaux qui font qu’une page se lira ou ne se lira pas, notamment dans les magazines. Et si on sort de l’édition proprement dite pour aller dans la presse, alors on doit veiller aux équilibres chromatiques, à l’équilibre entre les zones de gris (les textes) et les illusses, ce sont des choses qui s’apprennent et que bien sûr ne permet pas un outil aussi rudimentaire que Word. Il n’est pas fait pour ça. Word ne sert qu’à rendre les secrétaires encore plus acariâtres. Taper des courriers ou des rapports qu’on a même pas écrits n’a jamais favorisé le développement personnel. Bien au contraire.

Il n’empêche que ce Word-book s’avale quasiment d’un trait. Goldie qui s’appelle aussi Genya Ravan est devenue par la force des choses l’un des personnages mythologiques du rock américain, et c’est en Angleterre, comme on l’a vu dans le Part One, qu’elle va créer sa légende. Les Américains/Américaines basé(e)s à Londres dans les early sixties ont quasiment tous su défrayer la chronique. On pense à Shel Talmy, P.P. Arnold, Scott Walker et P.J. Proby. C’est bien sûr la période Goldie & the Gingerbreads qui fait le cœur palpitant de ce fat Word-book. Genya revient longuement sur son alter-ego Goldie et ça ravive tout le bien qu’on pensait de la compile Ace récemment parue et épluchée la semaine dernière.

Mais avant de débarquer à Londres, Goldie revient sur les conditions de sa survie, juste à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, l’arrivée à Ellis Island d’une famille juive polonaise rescapée de justesse, son père Natan Zelkowitz, sa mère Yadja, sa sœur Helenka et elle, la petite Genyusha. Ils sont passés tous les quatre à deux doigts, nous dit-elle. C’est sa mère qui transforme Genyusha en Goldie, qui sonne «more amelican». Ils restent trois semaines à Ellis Island, le centre de tri new-yorkais par lequel durent passer tous les immigrants, puis tous les réfugiés. On les nettoie, on les vaccine, on les examine et on les évalue psychologiquement. Ils sont ultra-checkés, nous dit Goldie. Une fois acceptés, ils dépendent de l’entraide juive new-yorkaise. La famille Zelkowitz se retrouve nous dit Gooldie dans une chambre at the hotel Marseilles on West 103rd Street, et ajoute-t-elle, un couple called the Solomons paid for that. Car évidemment, les Zelkowitz n’ont pas un rond. Gamine, Goldie chiale toutes les nuits, car elle est traumatisée par ce qu’elle a vécu en Europe. Elle nous plonge ensuite dans la vie d’un quartier juif new-yorkais, tel que l’a reconstitué Francis Ford Coppola dans Once Upon A Time In America.

New-York étant New-York, les choses avancent très vite et Goldie ne tarde pas à découvrir la musique et les pulsions de son corps d’adolescente. La musique et le sexe vont être les deux moteurs de sa vie. Elle commence donc par danser le fish avec des garçons, c’est à dire des slows super-frotteurs qui permettent à la fille comme au garçon de jouir en dansant collés l’un contre l’autre, et la chanson qu’elle préfère pour ça, c’est le «Lonely Nights» de Baby Washington & The Hearts. Ben voyons ! La petite Goldie démarre en trombe, elle tape en pleine mythologie. Ceux qui connaissent la compile Ace de Baby Washington & The Hearts savent qu’il n’existe ici bas rien de plus explosif. Goldie évoque aussi les gangs : elle présente Jack India à sa sœur Helenka - A twenty-three-year old gang member from the Club called Jack India - Nous voici donc dans West Side Story.

Ses parents reprennent un Delicatessen, c’est-à-dire un petit resto de quartier, et ils embauchent un black pour donner un coup de main. C’est Uncle Louie. Pour Goldie, c’est le messie : «Uncle Louie m’a acheté mon premier tourne-disque et mon premier 45 tours, ‘Shake A Hand’ by Etta James.» Pas étonnant qu’elle ait bien tourné. En 1960, Goldie a 15 ans et elle débarque avec une copine au Brooklyn Paramount pour voir jouer des groupes. Tous les artistes sont noirs jusqu’au moment où une blanche se pointe sur scène. Il s’agit de Lillian Briggs. Goldie n’en revient pas de voir une gonzesse avec une telle voix. C’est là qu’elle décide qu’elle sera chanteuse - I wanted to be her. I wanted that kind of energy and sex, and all of that control - Un peu plus tard, elle rencontre Ginger qui est la batteuse de Mickey Lee Lane. Elle s’appelle Ginger Panabianco, une Italienne. C’est le flash. Elles décident de monter un groupe ensemble : «On a des fantasy names, comme dans les contes de fées, Goldilocks and the Three Bears, the gingerbread house - Pourquoi ne pas appeler le groupe Goldie & The Ginerbreads ?». C’est le même départ en trombe que celui des Doors sur la plage californienne, lorsque Jimbo propose à Ray Manzarek de créer un monde nouveau. Goldie aime beaucoup Ginger, elle la compare à Sophia Loren, elle a nous dit Goldie des gros nibards et les cheveux noirs - And Ginger would really play those drums. She was so intense. The audience would go nuts when I had her do a drum solo - Puis elles rencontrent Margo qui peut jouer à l’orgue les solos de Jimmy Smith - She was hot at the time and a great organ player - Lors d’un concert dans le New Jersey, elles rencontrent Nick Massi des Four Seasons qui les branche sur Florence Greenberg et Scepter Records, qui est alors le grand label indépendant new-yorkais, avec les Shirelles, les Platters, Dionne Warwick, Maxine Brown, Chuck Jackson, les Isleys Borthers, King Curtis et Tommy Hunt. Des meetings ont lieu et Florence confie Goldie & the Gingerbreads au producteur Luther Dixon. Elles crèchent chez Luther et une nuit, Luther appelle Goldie dans sa chambre pour lui parler. Et il lui saute dessus pour la plaquer au sol. Goldie appelle Ginger à l’aide. Ginger arrive dans la chambre avec une grosse lampe qu’elle brandit comme un gourdin. Elle dit gentiment à Luther que s’il ne lâche pas Goldie, elle va lui fracasser le crâne - I will never forget how cool she was - Donc c’est la fin de l’épisode Scepter. Dommage. Goldie écrit à Luther pour lui dire que si elle n’obtient pas l’annulation du contrat avec Scepter, elle va tout cafter à Florence Greenberg qui est, soit dit en passant, la poule de cet canaille de Luther. Goldie obtient aussitôt ce qu’elle demande.

Elle profite de l’épisode pour rappeler que les labels pour lesquels elles ont enregistré des single leur ont barboté leurs royalties, tous sauf ATCO. Ahmet Ertegun adorait les Gingerbreads et les respectait. Elles n’ont hélas sorti que trois singles sur ATCO.

En 1962, The Harold Davidson Agency les envoie tourner en Europe, en première partie de Chubby Checker. Allez hop, direction l’Allemagne et la Suisse. Elles ne sont que trois, Goldie, Ginger et Margo. Carol McDonald allait les rejoindre un peu plus tard. Elles se retrouvent à l’affiche du Star Club. Quand elles rentrent aux États-Unis, on leur indique qu’une guitariste se produit au Page Three, un club où se produit aussi Tiny Tim. Elles y vont et tombent sur Carol qui leur plait. Elles tournent énormément dans le Nord des États-Unis et au Canada, mais elles refusent comme les Rascals d’aller jouer dans le Sud, à cause de la ségrégation. No way. Elles perdent de l’argent, leur dit leur tourneur, mais pour elles, il n’est pas question d’aller jouer chez les racistes. Quand elles jouent à New York, elles finissent vers 4 h du matin et vont prendre leur breakfast chez Ham ‘N Eggs, au coin de le 52e rue et Broadway. C’est ouvert 24 h/24 et toujours plein de gens du music biz, ce qui paraît logique étant donné qu’en face se dresse le Brill Building. - All the managers, agents and publishers under that one roof.

Et puis elles finissent par jouer un soir dans un club appartenant à la mafia italienne, Ungano’s, sur la 70e rue off Broadway. Une petite gonzesse tout droit sortie de Mott Street, qu’on appelle aussi Little Italy, vient les trouver pour les féliciter :

— My name is Jo Jo. Youse are so fucking good! Youse wanna drink?

Goldie remarque qu’elle parle comme les wise guys in a mob movie. Elle tape en plein dans le mille, car Jo Jo parle du groupe à son frère Sal qui débarque un soir au club avec son équipe. Goldie est assise à une table après le set et Sal lui fait signe d’approcher. Moi ? Il hoche la tête. Yes. Elle s’assoit à sa table et Sal lui demande si elle a besoin d’un manager.

— Youse looking for management?

Goldie pense que ce serait génial d’être managée et protégée par la mafia, mais elle se méfie et répond que non. Alors Sal pousse le bouchon, disant que son père est un gros ponte in the entertainment field et qu’il souhaiterait se développer.

— Ya never hear of Bernie B.?

Bon il n’insiste pas, il lui laisse un numéro de téléphone - Look here’s a telephone numba. Bernie B. knows about youse, we seen ya around. He’ll be waitin’ fa ya call - Goldie appelle et demande à Ginger de l’accompagner au rendez-vous car elle a un peu les foies. Évidemment, le bureau de Bernie B. est au Brill Building at 1619 Broadway. Bernie B. leur indique que Sonny Z. va s’occuper d’elles et qu’il envisage de les faire jouer à Vegas. Elles finissent par comprendre que Sonny ne fait pas grand chose pour elles, aussi vont-elles Ginger et elle trouver Sonny et Sal dans leur bureau pour leur demander d’annuler le contrat. Sonny et Sal le prennent très mal :

— If youse weren’t broads, youse would be in a lotta trouble right now.

À quoi Sal ajoute : «Yeah, some heads would be broken. Go on, get outta her.» Elles ont du pot de s’en sortir indemnes.

En 1964, elles sont quasiment les reines du New York. Goldie fait faire des costumes de scène pour les Gingebreads, de grandes jupes fendues jusqu’en haut et c’est à cette époque que Goldie prend l’habitude de ne rien porter dessous - I didn’t wear a bra. That’s nothing now but in 1964 going bra-less was pretty radical - On la verra même plus tard porter une chemise transparente sur scène. Goldie a des seins fantastiques et elle n’hésite pas à les montrer. Elle veut qu’on la désire. Leur sex-appeal finit par remplir les clubs. Ahmet tombe amoureux d’elles. Puis Jerry Shatzberg les invite à une fête privée chez lui au 333 Park Avenue South - The party was called the Mods and Rockers Ball and was to be the biggest social event in New York City that year - Dans le public, Goldie reconnaît Andy Warhol et David Bailey, le champagne coule à flots et Tom Wolfe signe un hommage à Goldie intitulé The Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby. Les Stones sont là aussi. Keef dira les avoir découvertes lors de cette party. Goldie avoue en catimini tourner aux amphètes pour pouvoir tenir toute la nuit sur scène - Everyone called the capsules Green Men because of the colour.

Et puis c’est la fameuse rencontre avec les Animals détaillée dans le Part One et le départ pour l’Angleterre, où elles ont bien failli exploser. Elles se retrouvent en studio avec Chas Chandler et Eric Burdon, obligées d’enregistrer une pop song, «Can’t You Hear My Heart Beat» qui ne leur plaît pas, car Goldie se dit plus R&B, more Spencer Davis Group than the Supremes. Ailleurs, elle cite aussi Ray Charles comme référence. Elles sont heureuses d’être à Londres en 1964, elles portent leurs costumes à rayures taillés sur mesure et des perruques - Our press agents wanted us to look Mod. Little did they know how Rocker we were! - Elles tournent en Angleterre avec tous les packages de l’époque, Stones, Kinks, Goldie ne donne pas trop de détails sur les plans cul, mais elle n’arrête pas de baiser - Not only did I fuck Mick Jagger, I fucked Peter Quaife of the Kinks, Paul Jones of Manfred Man, Hilton Valentine of the Animals and many many more - Goldie raconte qu’elle en pinçait tellement pour Pete Quaife que la nuit elle se glissait dans sa chambre d’hôtel. Elles prennent énormément de speed et fument du hasch. Elles prennent aussi des Purple Hearts - Purple Hearts also helped my voice - I wouldn’t get hoarse however much I sang - Comme les Green Men, les Purple Hearts étaient de la dexedrine.

Elles tournent pendant deux semaines avec les Kinks et aussitôt après la fin de la tournée, elles entrent en studio avec Shel Talmy. Mais la combinaison ne marche pas, car Shel leur propose d’enregistrer des pop songs. La seule chanson qu’elles trouvent bonne et le «Look For Me Baby» écrit par Ray Davies. Elles l’enregistrent mais ça n’est jamais sorti, à l’époque. Elle ne sait sans doute pas que c’est sorti sur une compile Ace consacrée à Ray Davies, Kinked! (Kinks Songs & Sessions 1964-1971). Ahmet Ertegun dit aussi que les meilleurs enregistrements des Goldie & The Gingerbread chez Atlantic ne sont jamais sortis. C’est tout de même incroyable !

Et puis le groupe commence à péricliter en 1966. L’insécurité règne dans les rangs. Elles vivent à Londres, mais elles s’épuisent en tournées. Elles continuent à jouer, mais le cœur n’y est plus. Voyant l’ambiance se refroidir, Goldie décide de quitter le groupe qui était en fait devenu sa famille.

C’est là qu’elle devient Genya Ravan. Elle doit se trouver un nouveau nom. Vu qu’elle chante comme une black, elle pense à quelque chose de noir comme le corbeau, raven, qu’elle transforme en ravan. Puis elle rencontre deux mecs, Mike Zager et Aram Schefrin, surtout Aram - sort of cute - qui porte une moustache qu’elle déteste et un chapeau de cowboy. Quand elle les voit ensemble, elle pense à Dustin Hoffman et John Voight dans Midnight Cowboy. Ils montent Ten Wheel Drive. Mike et Aram composent et le groupe décolle. Premier concert au Bitter End en octobre 1969. Genya se produit sur scène les seins à l’air - A real rock’n’roll attitude. Today they call it punk - Elle est sûre qu’Aram et les autres ont une érection. Le groupe doit jouer à Woodstock mais les mecs de la section de cuivres refusent, car ils ne veulent pas jouer gratuitement. Genya, Aram et Mike n’ont pas assez d’autorité sur eux pour les obliger à jouer à Woodstock. D’ailleurs Genya précise qu’à chaque album des Ten Wheel Drive, ils doivent changer de section de cuivres à cause des tensions. Le groupe a pourtant du succès. Ils jouent souvent au Felt Forum du Madison Square Garden en compagnie de Sly & The family Stone et des Chambers Brothers.

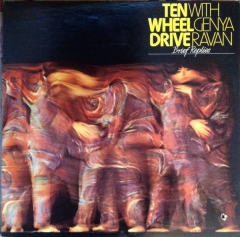

Leur premier album s’appelle Construction #1 et paraît en 1969. Sur la pochette, on lit très bien Ten Wheel Drive, mais la mention ‘With Genya Ravan’ est en ultra-light et se lit mal sur le fond rouge. Très bel album. Si tu aimes les chicks raunchy, alors c’est elle qu’il te faut. Elle est aussi raunchy que Janis, sinon plus, et superbement soutenue. Bill Takas bassmatique et Leon Rix bat le beurre à bras raccourcis. Belle équipe, avec en plus une section de cuivres. Solo de sax, Louis Hoff is off ! Et très beau solo d’Aram Schefrin qui va devenir le boyfriend de Genya. Quand on entend jouer Louis Hoff, on croit qu’il est noir. Pas du tout ! Dans le gatefold, on les voit sur scène à Atlanta, ils sont dix et tous blancs. Genya porte un Stetson blanc et un pantalon taille basse blanc qui la rend fabuleusement sexy. Corps parfait. Et puis au plan artistique, il faut saluer la belle évolution de Genya depuis Goldie. Ils font un peu de prog avec «Eye Of The Needle» et le dotent d’un grand final déclamatif à la «Hey Jude», avec une Genya qui s’explose aux quatre vents. Et puis voilà qu’elle nous fait un coup de round midnite avec «Candy Man». Elle chante le jazz au petit sucre dilué dans la torpeur de l’air bleu. La section de cuivres est excellente, on entend des solos de trompette et de sax. Genya attaque sa B en force avec «Ain’t Gonna Happen», elle sait pousser un bouchon, elle sait flatter un beat, avec ses cuivres, elle développe autant de chevaux vapeur que Janis. Genya est tout simplement géniale. Et ça continue avec «Polar Bear Rug», un heavy rock de Soul de blancs, mais ça passe comme une lettre à la poste, c’est pulsé par un bassmatic sauvage, ça joue bien chez les Wheel, ils sonnent comme l’Electric Flag. Et ce bel album s’achève sur un coup de génie, «I Am A Want Ad», ils déclenchent tout simplement l’enfer sur la terre, le drive se transforme en rouleau compresseur avec une harpie devenue folle au volant et ça file au solo de jazz à la folie Parker en surface du mayhem, on ne croise pas de telles fournaises tous les jours, c’est d’une rare puissance et relancé par des percus à la Santana, et ça repart en virée de bord Parker, wow, mille fois wow !

C’est sur Bref Replies, le deuxième album de Ten Wheel Drive With Genya Ravan qu’on trouve cette cover mythique du fameux «Stay With Me» qui rendit Sharon Tandy célèbre en Normandie. Genya y grimpe aussi haut que Sharon. On peut même dire que Genya explose Sharon qui explosait déjà Janis. Genya cultive l’ivresse des altitudes. Le reste de l’album est très 1970, très new-yorkais, très carré, très cuivré, elle prend son «Pulse» à la grosse arrache de heavy groove, c’est extrêmement bien foutu, sans concession, Genya chauffe bien sa marmite et Aram passe un très beau killer solo. On salue aussi «Last Of The Line» qui, comme «Stay With Me», éclaire la B. Tout ici est très chanté et très orchestré.

Elle enregistre un premier album solo en 1970, Genya Ravan. La pochette est foireuse, mais c’est un album de Soul rock avec un son fabuleusement black, produit par les deux mecs de Ten Wheel Frive, Mike & Aram. Genya s’y sent comme un poisson dans l’eau, elle est extraordinaire de présence. Elle jazze l’«I’m In The Mood For Love» et passe à l’Africana avec «Takuta Kalaba/Turn On Your Love Lights». Elle veut de l’Africana ? Alors elle a les tambours dirigés par Michael Olatunji, elle en fait un hybride faramineux de tribal et de r’n’b, hey hey hey, avec en cerise sur le gâtö un killer solo de guitare de John Platania. La B est encore plus royale. Elle finit son «Lonely Lonely» en beauté. Elle redevient la reine de Pologne et attaque son «Flying» à l’aérien. Elle est sur tous les coups, chaque cut semble taper en plein dans le mille, son flying flirte avec de vieux relents de Stonesy et les chœurs de «You Can’t Always Get What You Want». Puis elle redescend dans la moiteur de la Southern Soul avec l’«Every Little Bit Hurts» de Brenda Holloway qu’a aussi repris Aretha. Genya est d’une rare véracité dans l’intensité. Elle bat Sharon Tandy à la course, elle a le power en elle et elle explose son Bit. On la voit encore grimper comme une black dans les strates de «Bird On The Wire». Elle est spectaculaire d’allure et d’élan, elle est all over the rainbow, c’est l’une des grandes screameuses du monde moderne, elle n’en finit plus de battre des records d’altitude. Elle finit cet album superbe en mode Soul de rock avec «I Can’t Stand It». Encore du haut niveau, elle est accompagnée par des inconnus, mais Gawd, ces mecs jouent leur va-tout.

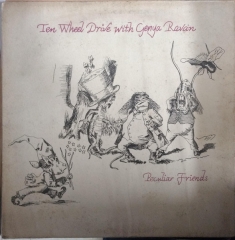

Le dernier album de Genya avec Ten Wheel Drive s’appelle Peculiar Friends. Genya l’attaque avec une belle giclée de wild Soul de blancs : «The Night I Got Out Of Jail». Elle a du chien de sa chienne à revendre, et comme sur les deux albums précédents, le son est plein comme un œuf, cuivré à souhait, emmené par une section rythmique black, David Williams au beurre et Blake Hines au bassmatic. Genya est sur tous les fronts, ah comme elle est bonne ! «The Pickpocket» tourne à l’Hendrixité des choses, ça joue dans l’esprit des hard hitters américains d’alors, Blue Cheer and co, à la cloche de bois. Ah on peut dire qu’elle y va la petite Polak. En B, elle ramène avec «Fourteenth Street» une Soul de rock extrêmement bien foutue, ça devient monstrueux de blackitude et c’est repris en chœur par les trompettes. Elle boucle son bouclard avec «Down In The Cold», un fast drive joué cartes sur table, mais pas n’importe quelle table, ce sont les tables de la loi, Genya y va comme si de rien n’était, tonique, invincible, I feel alrite, elle développe l’énergie de Sly Stone.

Quand Genya s’installe enfin dans un appartement sur la 71e rue, entre Columbus Avenue et Central Park West, elle exige de recevoir 300 dollars par concert. Mike et Aram disent qu’ils n’ont pas les moyens, mais ils parviennent quand même à la payer. Mais pour le groupe, c’est le commencement de la fin. Et ils n’ont plus de management.

En 1973 elle enregistre son deuxième album solo, They Love Me They Love Me Not, avec Jim Price, un mec qu’elle déteste profondément. Bizarrement l’album est bon. Genya dit que Jim Price was pushing on me - It was his material, his musicians, his arrangements, his everything - Elle n’aime pas l’album, elle dit que c’est du Jim Price. Mais non, cocote, c’est du Genya à l’état pur. Elle chante dans un registre très étendu, elle y va à la clameur dès le «Gotta Tell Somebody» d’ouverture de balda qui est en plus cuivré à outrance. Elle vise l’arrache magistrale. C’est avec «Under Control» qu’elle impressionne le plus. Voilà une grosse compo signée Jim Price qu’elle chante à l’arrache dans la grandeur d’une invraisemblable clameur de chœurs. C’est une merveille d’équilibre genyatrique. Clydie King et Venetta Fields font chœurs, d’où la pertinence de la clameur. Jimmy Miller produit certains cuts, dont l’excellent «Southern Celebration», avec le piano dans le lard de la matière, comme chez les Stones. C’est quasiment de la Stoney d’Exile. En B on la voit s’emporter dans «That Cryin’ Rain». Elle a une façon très polonaise d’exploser en plein cœur du balladif, avec cette niaque épouvantable qui rappelle bien sûr celle de Janis. Jimmy Miller produit «Keep On Growing» avec de la steel et des percus en abondance. S’ensuit «Don’t Press Me», classic boogie rock d’Honky tonk digne des Stones, avec Clydie et Venetta in tow, les reines de Nubie, ce qui nous fait trois reines en tout, avec la reine de Pologne. John Uribe y passe un solo country flamboyant.

L’année suivante, elle reprend son vrai nom pour un nouvel album solo, Goldie Zelkowitz. Elle pose cérémonieusement pour la pochette et se donne de grands airs de bohémienne. Pas de musiciens connus cette fois encore, excepté Bobby Keys dans la section de cuivres, et Daniel Kootch Kortchmar à la guitare. Le coup de génie de l’album est une reprise d’«Hold On I’m Coming» de Sam & Dave terriblement ralentie et qu’elle chante par dessus les toits. Elle se montre capable de s’enfermer dans l’excellence d’une vision musicale ultraïque. Pur genius. Son «Get It Back» n’est pas loin du «Superstition» de Stevie Wonder. Et dans «Whipping Post», elle se bat pied à pied avec le chant, elle se montre cette fois encore exceptionnellement élancée et Soulful. Elle fait aussi sa black mama dans «Easy Lady (My Oh My My Mama)», gros boogie-rock d’époque. Elle charge bien son my oh my my mama. On trouve encore un peu de viande en B avec «Letter», un slowah très black, bourré de cuivres et de chœurs et serti d’un solo d’acou d’une extrême délicatesse. Elle y va au so long baby. Genya est l’une des meilleures, il est important de le rappeler. Elle se montre encore imparable avec «Walkin’ Walkin’», un big fat r’n’b de white niggerette avancée. Elle termine cet album attachant avec un «Need Your Lovin’/Peeping & Hiding» qu’elle explose. Oui, Genya Ravan explose le r’n’b, elle a cette énergie faramineuse, elle est pire qu’un mec, wo wow wow - Need your a-loving/ E-ve-ry/ Day - Elle est la reine de la nuit.

En 1976, elle commence à traîner au CBGB et elle devient pote avec Hilly Kristal, le boss du bar, comme chacun sait. Elle devient productrice de démos pour le compte d’Hilly. Elle commence avec les Miamis, puis les Tuff Darts qu’elle qualifie de glam-punk, mais Sire lui barbote le groupe avant qu’elle n’ait eu le temps de s’en occuper. Elle s’intéresse à un groupe nommé Manster. Puis elle produit le premier album des Dead Boys qui arrivent de Cleveland et que lui recommande Hilly Kristal.

Pour Urban Desire, elle pose en petit haut blanc, ce qui nous permet de zyeuter son tatouage d’étoiles dont elle se dit si fière dans son autobio. Elle arrive à faire venir Lou Reed en studio. La première chose que Lou lui balance en arrivant, c’est : «My grandmother bought your records years ago.» Silence de mort dans le studio. Genya encaisse le coup et lui répond, en le fixant dans le blanc des yeux : «Au moins quelqu’un dans ta famille a bon goût. Et toi, est-ce que t’as bon goût ?». Ça le fait rire et ça brise la glace. Ils deviennent potes. Ils enregistrent ensemble «Aye Colorado». Lou entre dans la chanson comme le loup dans la bergerie : il bouffe Genya toute crue. L’autre belle énormité de l’album est le «Jerry’s Pigeons» d’ouverture de balda. On prend cette belle giclé de boogie-rock new-yorkais dans l’œil, Genya la chante au big raw, les guitaristes sont inconnus au bataillon mais ils sonnent comme des crack. Genya est comme à son habitude superbe et héroïque à la fois. Wow, mille fois wow ! Elle reste sur la même lancée pour un autre heavy boogie-rock, «The Knight Ain’t Long Enough». Elle se remet vite en colère avec «Shot In The Heat». C’est un son très 70s, mais elle chante divinement bien et les guitaristes sont fins. Elle boucle son balda avec «Back In My Arms Again» qu’elle chante comme une Black, elle a un sens aigu du feel à la patte et elle sonne incroyablement juste. C’est autre chose que les Slits, if you see what I mean. En B, elle charge la barque de «Cornered», un cut qui semble illustrer la photo du verso de pochette, où un mec en cuir noir la coince dans un coin. Elle y va au ooh baby et fonce dans le tas. Elle est encore au poil avec «Darling I Need You», un beau balladif sevré d’I need you. Elle est comme on l’a déjà dit sur tous les coups. Une vraie louve. Puis on la voit grimper sur «Messin’ Around» comme si elle grimpait sur une barricade. Elle affronte bien la réalité. Sacrée Genya, si elle n’existait pas, il faudrait l’inventer.

De tous les albums qu’elle a enregistrés, elle dit qu’Urban Desire et le suivant sont ses préférés. Ce sont les albums dont elle se dit la plus fière - Those recordings are very me and I was giving my soul to those projects - C’est vrai qu’il y a du monde sur cet And I Mean It paru en 1979. Ian Hunter vient duetter avec Genya sur «Junkman». Il duette comme un dieu, pas de problème, mas la vraie cerise sur le gâtö, c’est le solo de Ronno. Comme il sait si bien le faire, il visite les stratosphères de la mélodicité guitaristique. Il est ceux qui savent monter un solo en neige. «Love Isn’t Love» est beaucoup plus rock, joué au cymbalum de pataphysique par Bobby Chen. Genya devient de plus en plus entreprenante avec «I’m Wired Wired Wired», grâce aux grosses guitares de Conrad Taylor et Lars Hanson, ça joue au double gras double, avec un son anglais bien américanisé. Alors Genya fait comme à son habitude, elle monte ses œufs en neige. Elle ouvre son balda avec un «Pedal To The Metal» bien ancré dans le boogie-rock. Genya y sonne un peu comme Maggie Bell. On la voit encore se battre pied à pied avec «Stubborn Kinda Girl». Elle est âpre au grain, elle est courageuse et y va au yeah yeah yeah. Sa vitalité reste un modèle. S’ensuit un «It’s Me» chargé de son comme une mule arabique. Chaque cut se veut à la fois articulé et classique, bien bâti et surtout chanté aux fleurs de la passion.

Puis elle produit Ronnie Spector qui à l’époque n’intéresse plus personne. Elle monte un label nommé Polish Records et compte bien le lancer avec l’album de Ronnie. Phil Spetor demande à rencontrer Genya. Il lui envoie sa limousine et il la reçoit dans sa suite au Plaza Hotel. Quand elle le voit arriver dans la pièce, elle le trouve petit. Totor veut juste savoir s’il peut co-produire Ronnie. Genya répond non. Elle lui dit qu’elle a sa vision de Ronnie et qu’elle ne peut pas la partager. Totor le prend très mal et fait raccompagner Genya chez elle. Ce sera l’album Siren. Genya propose à Ronnie d’enregistrer des choses comme «Here Today Gone Tomorrow» des Ramones. C’est un album douloureux, pour Ronnie comme pour les fans des Ronettes. Genya a pourtant rassemblé une grosse équipe, Cheetah Chrome des Dead Boys à la guitare, Billy «Wrath» des Heartbreakers à la basse et d’autres gens réputés. Elle attaque avec l’«Here Today Gone Tomorrow» des Ramones et enchaîne avec «Darlin’», une sorte de petit hit bien balancé et solidement interprété, mais on est loin des fastes d’antan. Il y a prod et prod. Ronnie tape aussi dans l’«Anyway That You Want Me» de Chip Taylor popularisé par les Troggs, mais la magie brille par son absence. Totor en aurait fait un chef-d’œuvre comme il l’avait fait avec «Try Some Buy Some», c’est évident. Ronnie boucle l’épisode avec «Happy Birthday Rock’n’Roll», où elle recycle des extraits de «Be My Baby».

Il faut se lever de bonne heure et avoir beaucoup de chance pour espérer choper cet Undercover paru en 2010. Sorti sur un label improbable, il subit le même sort que ses deux albums Rum Bar : le traitement du pauvre. C’est assez scandaleux que d’aussi bons albums soient aussi mal présentés. Le coup de génie de l’album est une reprise de «Moonlight & Music», un vieux hit doo-wop de Leroy Fann. Alors tu vas dire : «Connais pas Leroy Fann.» Logique, il faut être new-yorkais pour connaître Ruby & The Romantics. Là Genya fait du big Brill, du mythic pur, elle explose le mythe de Ruby & The Romantics et rend un fantastique hommage à Leroy Fann qui fut abattu à New York en 1973. Elle nous emmène dans un autre monde, c’est du heavy doom de doo, tu n’as ça nulle part ailleurs. Elle reçoit pas mal d’invités sur cet album, dont Nile Rogers, le mec de Chic, pour «I Who Have Nothing», encore un coup de génie, puisque voilà un heavy groove bien claqué du beignet, elle monte sur tous les combats, c’est explosif, elle se bat pied à pied. Elle reprend pas moins de trois cuts de Lucinda Williams («Drunken Angel», «Essence» et «Right In Time», belle dégelée de country rock qu’elle chante au maximum des possibilités) et pas moins de trois cuts signés Thomas Jefferson Kaye, «Snake In The Grass», où elle fait son Rod The Mod, «One More Day» et «The Body Song» où elle invite Ian McLagan. Les grosses nappes d’orgues derrière Genya, c’est lui, Mac the crack. Genya ramène du big atmospherix dans «I Don’t Wanna To Talk About It», un vaillant cut co-signé par Emmylou Harris et sur «You Get Lucky», elle brûle exactement du même feu que Goldie. Elle fait aussi une fantastique cover du «Everything You Did» de Steely Dan. On s’effare de la qualité de ses choix, en matière de covers. Elle boucle avec l’une de ses compos, l’excellent «202 Rivington Street» et elle y va, elle y va jusqu’au bout et le bout est bon. Elle tient vraiment son cut par la barbichette.

Avec Cheesecake Girl - Scenes From Lollipop Lounge, Genya Ravan propose une illustration musicale de son autobio, et comme tout ce qu’elle propose, c’est du solide, de l’extrêmement solide. Le morceau titre d’ouverture de bal est un véritable coup de génie, elle attaque ça au ouh-ouh. Elle a tout le répondant qu’on peut bien imaginer, elle se veut définitive, elle grimpe très vite dans les estimes, elle bat tous les records de véracité véracitaire, elle devient la reine de toutes les fournaises. Il faut voir comme elle allume ! L’autre coup de génie de cet album est une reprise du «Do You Know What I Mean» de Lee Michaels. Elle y ramène un power hors du temps, avec tout le shuffle d’orgue du grand Lee Michaels, c’est une cover dévastatrice, c’est Genya qu’il faut écouter, certainement pas les autres prétendues prêtresses du rock new-yorkais. Elle chante au maximum des possibilités du What I mean. Avec «Me & My Yoyo», elle revient au heavy sound de Ten Wheel Drive, un son explosé par des solos de trompettes, Genya Ravan redevient le temps d’un cut la reine des lionnes, elle t’explose le yoyo, les coups de trompettes valent tous les solos de guitare du monde. Tu ne peux pas échapper à cette reine des lionnes. Et quand on écoute «Stoop To High Heaven», on se dit qu’on est content d’avoir croisé la route de Genya la géniale. Elle fout bien le feu, elle monte au plus haut du bonheur de chanter, elle s’arrange toujours pour se fondre dans le son. De nos jours, tu ne croises plus beaucoup d’albums de cette qualité. Ah il faut voir la cover de «Never Say Never Again» du grand McLagan qu’elle sort en fin de parcours. Avec «Angel Of The Odd», elle écrase la Stonesy sous son talon de Cuban heel. Elle sait se montrer extrême et chante jusqu’à la dernière goutte de jus. Final superbe, c’est l’une de ses spécialités. Encore un bel hommage aux Stones avec «Cobberstone/Rolling Stones». Elle y ramène tout le power de la Stonesy. Elle tape en plus une version demented de «Coney Island Baby», avec tout son pouvoir de just about everything, elle explose le glory of love de Lou Reed et entre dans la mythologie. Tout est beau sur cet album, elle va encore t’en boucher un coin avec sa version de «Baby I’m Down» que chantait Leslie West sur son premier album solo, le faramineux Mountain. Elle tape ici dans l’intapable. C’est un hit du gros, mais il y va, elle en a les épaules, elle rend hommage à l’un des plus beaux hits du heavy blues rock américain - Sometimes I listen to the falling rain/ The sound of laughter in the window pane - et elle écrase l’I’m cryin’ avec un génie vocal qui vaut bien celui de Leslie West. Elle est héroïque d’oh yeah. Et puis avec «Route 32», elle nous plonge dans le heavy rock new-yorkais, c’est l’un des meilleurs sons de l’époque, mélange de Diddley beat et de Stonesy, elle déclenche d’incroyables tornades et s’infiltre profondément dans ton subconscient.

Paru en 2019, Icon sent le manque de moyens, livré dans le digi du pauvre, c’est-à-dire un carton imprimé recto-verso avec une pastille collée pour centrer le CD. Mais quel album ! Ah elle y va la mémère, elle est encore capable de secouer les falaises de marbre, son «Coming Up The Hard Way» est assez impressionnant. Et puis ça explose avec «Don’t Go In The Bathroom», cette compo de Genya est littéralement ravagée par les power chords, c’est elle la reine du punk, certainement pas Patti Smith, elle développe un power effarant, une énergie du New York City Sound complètement hors des modes. Elle écrase son champignon. On en rêvait et Genya l’a fait. Alors respect. Elle reste bien dans son son avec «Enough Is Enough», on assiste encore une fois à de belles montées de sève. C’est très impressionnant. Elle sait monter au front et finir en apothéose, comme elle l’a toujours fait. Bobby Chen bat le beurre sur cet album et il vole le show avec «He Got Me (When He Got His Pants On)». Il bat le beat des forges. Avec «Kisses In The Dark», Genya fait du heavy Brill de New York City, elle y croit dur comme fer et ramène un solo de sax. Encore une belle dégelée avec «Mean It», big old boogie rock, Genya reste égale à elle même, on fire, fabuleusement déterminée avec la force tranquille de François Mitterrand. Elle rend aussi hommage à Frankie Miller avec «When I’m Away From You». Elle vise la lune et arrive sur Mars. Sacrée Genya, elle n’en finit plus d’édifier les édifices. Elle s’engage à fond dans son groove de Soul, c’est un peu comme si les grands esprits se rencontraient. Belle cover, bien arrosée de pianotis. Elle termine avec un véritable coup de Jarnac, la cover du «Feel For A Pretty Face» d’Humble Pie. Elle vient se frotter à Steve Marriott. Elle est le reflet exact du raw de Marriott, elle est dessus, à tous les sens du terme, raw comme son. Alors bravo !

On reste dans le digi du pauvre avec Genya Live At CBGB paru en 2020. L’album pourrait aussi s’appeler Welcome In The New York City Sound car il n’est fait que de ça. Un premier exemple avec ce «Pedal To The Metal», tiré d’Urban Desire. Il suffit de l’écouter pour en prendre la mesure. Elle navigue à vue. Un sax vient envenimer l’excellent «Eye Of The Needle» (tiré lui aussi d’Urban Desire) et elle passe au r’n’b avec «You Are Lonely», du pur jus de Bert Berns crédité Bert Burns. Cut idéal pour une lionne en rogne comme Genya. Elle sort les crocs. On reste dans le heavy New York City Sound avec «Jerry’s Pigeons», encore un cut d’Urban, c’mon babe, elle est au max du mix, elle bascule dans le doo-wop de génie, elle grimpe au sommet de sa glotte. Elle reprend aussi l’«I’m Flying» des Faces, c’est complètement déconnecté du CBGB, mais elle le flanque d’une belle apothéose. Dans son groupe, elle a deux excellents guitaristes, Josh Radin et Jamie Bannon, et le fidèle Bobby Chen au beurre. Genya reste impressionnante sur tout l’album, always on fire. Elle tire tous ses cuts vers le haut, elle transforme d’improbables boogies en must have been, elle drive tout au c’mon babe, elle adore le heavy boogie, elle s’y prélasse. Genya, c’est Rod au féminin. Elle y va la mémère, elle a tout vécu, elle connaît bien le biz.

Signé : Cazengler, Genyan-nyan

Ten Wheel Drive With Genya Ravan. Construction #1. Polydor 1969

Ten Wheel Drive With Genya Ravan. Bref Replies. Polydor 1970

Ten Wheel Drive With Genya Ravan. Peculiar Friends. Polydor 1971

Genya Ravan. Genya Ravan. Columbia 1970

Genya Ravan. They Love Me They Love Me Not. Dunhill 1973

Goldie Zelkowitz. Janus Records 1974

Genya Ravan. Urban Desire. 20th Century Fox Records 1978

Genya Ravan. And I Mean It. 20th Century Fox Records 1979

Genya Ravan. Undercover. Collectables 2010

Genya Ravan. Cheesecake Girl - Scenes From Lollipop Lounge. Collectables 2012

Genya Ravan. Icon. RUM BAR Records 2019

Genya Ravan. Genya Live At CBGB. RUM BAR Records 2020

Genya Ravan. Lollipop Lounge - Memoirs Of A Rock And Roll Refugee. CreateSpace Independent Publishing Platform 2016

Le marquis de Sadies

Depuis 20 ans, les Sadies occupent une place à part dans l’histoire du rock. Ces Canadiens férus de country rockent si bien qu’ils finissent par côtoyer ces rois du boogaloo que sont André Williams, John Langford et John Doe. Il existe quatre albums collaboratifs qui sont des petites merveilles d’équilibre. La country des Sadies n’interfère en rien dans l’art de gens aussi pointus que John Doe ou Andre Williams. Les Sadies amènent une sorte de sang neuf, une nouvelle vitalité à des gens qui en ce domaine n’ont plus rien à prouver.

L’objet de ce petit clin d’œil aux Sadies est de rendre hommage à Dallas Good, guitariste dandy du groupe, qui vient de casser sa pipe en bois. Nous ne verrons donc plus ses fascinants éclairs soniques zébrer la nuit et nous devrons nous passer de toute cette vitalité sous-jacente qu’il injectait dans le lard des cuts. Ce killer-slinger prodigieusement doué donnait tellement d’allure à son country-rock qu’on le prenait pour argent comptant.

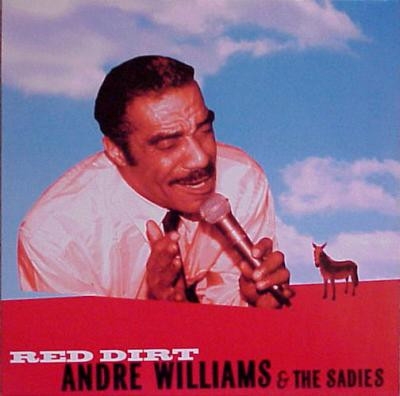

En 1999, Dédé la praline enregistre Red Dirt avec les Sadies. C’est l’album d’une certaine ‘nostalgie’, celle d’un temps où Dédé bambino voyageait à bord du camion qui l’emmenait et qui le ramenait. Il vivait en Alabama et travaillait aux champs, comme des centaines de milliers d’autres petits nègres de sa génération - I was born in Bessemer, Alabama, so I have never had it easy, but thanks to Hank Williams, Waylon Jennings, Patsy Cline, Hank Snow and other great recording artists, I was able to survive the hot sun. (...) I love country music and will always keep it in my heart - Il tape «Weapons Of Mass Destruction» sur un groove à la Dealer, mais dans un environnement country et finit au chat perché de la désaille. «I’m An Old Man» sonne comme un gros shoot d’Americana joué dans une ambiance de saloon. Le «Psycho» qu’on trouve ici n’est pas celui des Sonics, mais un fantastique balladif d’ambiance Sady - Oh mama/ Why don’t you wake up - Il boucle cet album avec l’excellent «My Sister Stole My Woman» et les Sadies chargent la barque, on peut leur faire confiance. C’est aussi sur cet album qu’on trouve une magistrale version du «Busted» de Ray Charles popularisé par Schmoll en France. Dédé lui administre un shoot de grosse intensité dramatique.

En 2012, Dédé la praline retrouve ses amis les Sadies pour enregistrer l’excellent Night & Day. On y trouve pas moins de trois coups de génie, à commencer par l’«I Gotta Get Shorty Out Of Jail». Dédé y écrase son chant contre les papillons des Sadies. C’est le summum du contraste. Dédé chante comme un voyou, alors Dallas Good rentre dans le lard du son. Merveilleuse association de Black Power et de white sound. Dallas Good suit Dédé la praline au tiguili. Dédé vole encore le show avec «Bored». Il pompe toute l’énergie des Sadies, c’est stupéfiant ! - I don’t use drugs no more/ But I will if - Oh et puis ce «One Eyed Jack» servi sur canapé de country rock, avec tout le power du monde. Les Sadies se fondent dans le génie de Dédé la praline, ça tourne au délire d’excellence. Dédé fait de la politique avec «Mississippi & Joliet» - Who wouldn’t go to Mississippi/ Don’t ever go back/ Stay out of Mississippi/ They don’t like niggers - Au moins comme ça les choses sont claires. Il tape «America» à la voix de vieux Dédé et les chœurs de filles arrondissent les angles. Il descend au fond de son baryton - You better be - Il chante comme un vieux crocodile. Avec «The Seventy Year Old», il passe au heavy blues. Les Sadies déroulent le tapis rouge au vieux Dédé. Dallas Good gratine la pizza sur sa Tele, ça bat tous les records de heavyness. Le chant, oui, mais le son, quelle tombe ! Baby c’est l’apothéose ! Il chante ensuite «Your Old Lady» d’une voix de wild smuggler et les Sadies ramènent énormément de son. Il faut aussi les voir taper le funk de «Don’t Take It» et ils reviennent à leur cher country rock avec «My Baby». Dédé est parfaitement à l’aise avec ce son. On note aussi la présence sur l’album de Jon Spencer, Dan Kroha, John Langford et Matt Verta-Ray. Ouf, on échappe à Auerbach !

Mayor Of The Moon de John Langford & His Sadies est nettement moins intense que les deux albums précédents. John Langford est bien gentil, mais Dédé navigue à un autre niveau. Langford propose une pop de revienzy et déclenche chez les Sadies de très beaux réflexes de country rock. «Looking Good For radio» sonne comme un vieux country rock ralenti du cerveau, mais attention, ça grouille de Sadies. Ils radinent bien leurs fraises. Ça donne une espèce de merveille létale. Langford fout le feu à «American Pageant». Les Sadies le suivraient jusqu’en enfer, avec du ruckus sous le boisseau de l’everlasting Dallas Good. C’est assez incendié du bilboquet. Difficile de ne pas baver en écoutant ça. Avec «Strange Birds», ils passent au groove pépère, mais ça reste country as fuck. Langford se paye toutes les audaces du honky tonk à coup de story telling. «Last King Of The Road» est le cut qu’on sauve. Langford redevient pour trois minutes le roi de la power pop. Fantastique envolée, c’est hanté par la guitare de Dallas Good qui du coup ramène toute la wild énergie de l’Americana. Sur «Shipwreck», Langford duette avec Sally Timms. On croit entendre chanter deux vampires. Puis on voit les Sadies étinceler de mille feux sur «Solitary Song». Ces surdoués de la country ont des réflexes mirobolants.

En 2009, John Doe enregistre Country Club avec les Sadies. Il ne pouvait pas rêver de meilleur backing band. Dès «Stop The World & Let Me Off», Dallas Good traverse le son au piercing country honk, c’est d’une grande beauté avec tous ces clap hands, le son est comme zébré d’éclairs de wild country, pas de meilleure concoction, leur démesure s’envole over the rainbow. Alors après, ça devient beaucoup plus classique, mais bien chanté. Avec sa voix chaude, l’ami Doe inspire confiance, il ne fait pas partie de la clique des m’as-tu-vu à la mode. On entend pas mal les frères Good dans cette aventure, ils en connaissant un rayon en matière de country roll. On pourrait même se plaindre du trop de son. Doe duette avec Margaret Good dans «Before I Wake». C’est embêtant tous ces duos, on irait presque croire que Doe se prend pour une superstar. On reste dans le zyva Nashville Mouloud avec «I Still Miss Someone», mais la country de Doe ne marche pas à tous les coups. On s’ennuie sur certains cuts, comme si les Sadies mettaient leur magie en veilleuse. Nouveau try out avec «Take This Chains From My Heart» et cet album dont on attendait monts et merveilles se réveille enfin. Il faut cependant attendre «Are The Good Times Really Over For Good» pour retrouver l’apanage des country men. Dallas Good joue comme un diable, ce qui est en général mieux qu’un dieu. Il joue même à la folie du craze et ça explose enfin. Doe reprend ensuite le «Detroit City» de Jerry Lee - I want to go home - Oui, il ose.

C’est Dédé la praline qui signe les liners de Pure Diamond Gold, un album paru sur Bloodshot en 1999 : «In my life and the things I have experienced, I’ve seen a lot of good bands and I’ve seen a lot of great bands. I’ve played a lot of places on this earth, and I’ve seen a lot of people... But it’s hard to find the Sadies. They’re between the North Amaerican Indians, the African Amarican and the audience of today. You can not find a better bunch of characters, men or musicians than the Sadies.» What an hommage ! Pure Diamond Gold est un album de heavy country rock on the rocks. Idéal pour les cowboys à la petite semaine. Avec «Higher Power», on entre au saloon pour danser la bourrée des cowboys. Les Sadies adorent le petit jive de bluegrass. On les voit s’énerver sur «Only Good One» et «Starling Auto», avec un Dallas Good on the run. Les instros sont tous superbes et on tombe enfin sur une énormité avec «Talkin’ Down», un heavy boogie faramineux, avec Dallas Good en embuscade, alors quand on a un mec comme ça en embuscade, ça donne du killer thrill. Mais la dominante reste le fast country rock de bluegrass («Spark Catcher»). «Striking Creek» sent bon l’Arizona, on sent le vent chaud et l’odeur des cactus. Dallas Good remplit «Venison Creek» de réverb. On les voit aussi flirter avec le beat des Cramps dans «Locust Eater». Il faut bien dire que l’album est assez dense. Vingt cuts, c’est pas rien. Ce démon de Dallas Good s’arrange toujours pour glisser de l’épique dans ses instros («Cloud Rider»). Ils terminent au banjo avec «16 Mile Creek Breakdown» et se foutent du rock comme de l’an quarante.

Encore une pochette mystérieuse pour ce Tremendous Efforts qui date de 2001, odyssée de l’espace rock. Les fans du Gun Club se régaleront du «Mother Earth» qu’on trouve vers la fin de l’album. Pur jus d’I can’t come back no more. L’autre grosse stupéfaction garantie, c’est «FLASH», un cut qui vire tiens-toi bien en mode fast bluegrass de killer stuff. Les Sadies font les punks, et pire encore : Dylan goes punk ! Avec la pluie de l’enfer. Dallas Good détruit le rock quand il veut. Du punk Dylanex, on avait encore jamais vu ça ! Ils font aussi une cover de l’excellent «Wasn’t Born To Follow» signé Goffin & King. Les Sadies enrichissent la pop à un point qu’on n’imagine même pas. On se croirait chez Buffalo Springfield. L’autre bombe de l’album s’appelle «Loved On Look», ils jouent ça comme des white Soul boys, au heavy r’n’b, ils sont excellents dans l’exercice de leur fonction, bahbee ! Avec un Dallas encore une fois en embuscade. Wild gaga à gogo ! Les Sadies ont la classe - Bah bah bahbee bah bah - Retour au fast country rock avec «One Million Songs». C’est leur apanage, ils défoncent tout sur leur passage.

Dallas Good fait encore des étincelles sur Stories Often Told, un bel album d’American guitars paru en 2001. Si on ne veut pas mourir idiot, il faut avoir écouté au moins une fois dans sa vie «Mile Over Mecca». Dallas Good nous plonge dans une mad psyché dont on n’a pas idée. Il sort pour l’occasion l’un des pires dooms de l’univers. On accueille cette puissance à bras ouverts. L’autre merveille de l’album est le morceau titre, joué au gratté de deep Sadies. Et ça chante à la perfe, les clameurs de country sonnent comme des sirènes dans le port d’Amsterdam. Tu as encore le full blown des Sadies avec «A#1». Just terrific a walk away, ça dégouline de pureté sonique. «Tiger Tiger» vaut pour une belle énormité de fast heavy Sadies et si on en pince pour la country, alors il faut se caler «Such A Little Word» sous le casque. Ces mecs n’ont besoin de personne en Harley Davidson. C’est du convaincu d’avance. On se régale aussi d’«Oak Ridges», un heavy groove d’Americana chanté au flash Sadique de Dallas Good. Beau baryton.

Les Sadies choisissent le noir et blanc pour la pochette de Favourite Colours. Comme tous les dandies, ils cultivent l’art de la contradiction. Alors attention, on croise de sacrées merveilles sur cet album qu’on peut considérer comme classique. Avec «Why Be So Curious», ils sonnent comme les Byrds. Ils sont comme d’usage puissants et inspirés et Dallas Good vient challenger tout ça avec un solo d’attente qui fait tout dégringoler dans l’excellence. Mais ça n’est pas fini. Voilà qu’avec «As Much As Such», ils se prennent pour les Flying Burrito Bros, ils tapent en plein dans le Gilded Palace, même énergie de no way out in the sun. Si on veut entendre jouer l’un des plus grands guitaristes américains, il faut écouter «Song Of The Chief Musician», un beau slab de country rock visité par le jeu aérien de Dallas Good. Ce mec joue vraiment très haut. On se régalera aussi de «Why Would Anybody Live Here», excellent slab de weird cowboy rock gratté à coups d’acou. C’est heavy sous le boisseau du merveilleux. Ces mecs savent développer une petite magie de la vingt-cinquième heure. Ils renouent avec leur cher fast rock dans «Northumberland West», c’est pire qu’au Cap Horn, tu reçois de paquets de bluegrass plein la gueule. C’est du fast, le pire de tous. Les Sadies sont des démons, tu ne le savais pas ? Dallas Good illumine encore «1000 Cities Falling» au bluegrass fever. Il vient aussi hanter « A Good Flying Day» - And it’s gonna be a good flying day/ And I’ll see you again someday - Il revient incendier ce fabuleux instro qu’est «A Burning Showman». Il arrive que les instros parlent plus que les bavards.

Si on veut voir et entendre les Sadies en action, alors il faut se jeter sur In Concert Volume One. C’est un festival de fast country rock, ils tombent à bras raccourcis sur les early Byrds («Why Be So Curious») avec encore en plus de la musicalité, comme si c’était possible. On retrouve tous les autres grands hits des albums précédents : «1000 Cities Falling» (heavy country rock joué au bluegrass energy, une sorte d’épine dorsale de la grande Americana), «Song Of The Chief Musician» (joyau psyché), «Uncle Larry’s Breakdown» (banjo d’Americana) et l’énorme «Tiger Tiger», un vrai hit de r’n’b. Ils jouent «Taller Than The Pines» au Tele carnage et font la fête au village sur «Higher Power». La famille Good danse le jump au saloon. On trempe encore dans l’histoire du Wild West avec «Eastern Winds» et «Stay A Little Longer». On se croirait dans le saloon en construction de The Gates Of Heaven. Michael Cimino n’est pas loin. On salue encore l’incroyable vélocité de «Snow Squad» et des invités viennent chanter sur la fin du disk 1, mais ça vire trop country classique et on perd le vif argent. C’est Jon Spencer qui lance le disk 2 avec «Back Off». Et là attention, on revient aux choses sérieuses. En fait, c’est Heavy Trash qui joue, c’est-à-dire Spencer et Matt Verta-Ray. On perd les Sadies. Spencer fait les présentations : «Mister Dallas Good ! Are you ready ?». Heavy Trash vole encore le show sur «Justine Alright» et sur l’excellent «Talkin’ Down», c’est André Ethier des Deadly Snakes qui chante lead. Puis John Langford prend le micro pour le full tilt boogie d’«American Pageant». Langford est parfaitement à l’aise sur le country rock des Sadies, notamment «Strange Birds». Puis voilà Neko Case, complètement country sur «Home» et «Hold On Hold On». Elle chante mal, c’est une catastrophe. Et pourtant les Sadies la suivent. Encore une histoire de cul ? C’est au tour de l’excellent Gary Louris de prendre le micro pour «Tail Spin», en mode heavy mid-tempo de folk rock, Louris on le sait est un crack, c’est le mec des Jayhawks, il fait avec les Sadies une pop rock de très haut rang. C’est lui qui tape «Good Flying Day» et la reprise de Syd Barrett, «Lucifer Sam». Pure merveille ! Gary Louris tape dans le saint des saints à coups d’énergie psycho-psyché. D’autres gros coups de semonce encore avec «All Passed Away» et «Story’s Often Told» (Greg Keeler au chant), puis les Sadies explosent sur «You’re Everywhere», sur le heavy boogie de «Food Water Etc» (les trois guitares s’en donnent à cœur joie) et retour de Heavy Trash pour «Her Love Made Me». Ça se termine avec un «Memphis Egypt» explosif. Alors oui, il faut écouter cet album.

Encore un fantastique album : New Seasons, paru en 2007, Dallas Good y fait plus d’étincelles que d’habitude, notamment dans ces deux merveilles byrdsiennes qu’on trouve vers la fin, «New Again» et «The Land Between». Il se prête au peu jeu du low riding rockallama des Byrds, c’est un peu comme si les planètes s’alignaient, tout rentre dans l’ordre des choses du rock psychédélique, on ne saurait se lasser de cette belle Americana, Dallas Good serpente dans l’espace avec une perpétuelle effervescence. On reste dans l’épaisse psychedelia des grands espaces avec «The Land Between» et les incursions intestines de Dallas l’Apache. S’il fallait qualifier le rock des Sadies, on pourrait presque parler d’élévation spirituelle. Ils savent aussi rocker dans les brancards comme le montre «The First Inquisition», amené au heavy gaga. Ah il faut entendre Dallas Good tirer la chasse du solo, ça dégringole ! Il fait encore des siennes dans «What’s Left Behind», un big shot de country rock. Dallas intervient, vif comme l’éclair. Tu n’entendras jamais un Tele-man jouer aussi sec à la revoyure. Il joue à 100 à l’heure. Avec «Anna Leigh», on se croirait chez Midlake, même ambiance de fast folk pop inspiré par les trous de nez, c’est chanté sous le couvert, mais aiguillonné par le takatac de Dallas Good. On peut bien le dire encore une fois : Dallas Good is so good. Il faut le voir visiter «My Heart Of Wood», il plane comme un vampire au dessus du cut. Encore de la flying psychedelia dans «A Simple Aspiration». On est gâté avec cet album. Les Sadies sont capables de fourbir la meilleure mad psyché de l’univers connu des hommes.

Comme l’indique son titre, Darker Circles est un album plus sombre. Dallas Good attaque en force avec «Another Year Again», un fast ride d’excellence surnaturelle, gorgé de musicalité. Sa guitare fantôme traverse le ciel et crée les conditions de l’excellence. S’ensuit «Cut Corners», un heavy balladif tentaculaire - Don’t cry to me - Dalla Good cloue tous ses solos sur la porte de l’église. Et pour boucler cette trilogie du diable, voici «Another Day Again», un fast rock emmené sous l’horizon. C’est le real deal du quicksilver. Retour aux fièvres des Flying Burrito Bros avec «Poscards» : même son, même pulsion, même musicalité. Ils assument bien leur fast country pop, comme le montre encore «Idle Tomorrows». Dallas Good le country rocker l’attaque au ta la la puis on revient au saloon de Cimino avec «Choosing To Fly».

Internal Sound paraît en 2013 et les Sadies continuent la série des Another («Another Year Again» et «Another Day Again») avec ««Another Yesterday Again», une vieille dégelée de country jelly. Cut intense et beau, gorgé de son à outrance. Ces mecs respectent un impératif invariable de qualité. L’autre gros coup de l’album est un cut de Mike Stax, «Story 19». Oh non, ce n’est pas le «Story 16» des Outsiders, c’est un plan sombre et dégringolé qui s’achève dans une belle apothéose. L’invitée du jour n’est autre que Buffy Sainte-Marie qui vient chanter son «We Are Circling». Alors ça devient mythique. Elle amène les spirits de la culture indienne, alors forcément, avec les Sadies, ça prend feu. Autre cut fascinant : «The First 5 Minutes» d’ouverture de bal, amené au fast gaga d’arpèges stellaires. Attention, les Sadies ne sont pas nés de la dernière pluie, ils savent soigner le cul de Justine, ils flûtent le gaga dans les orifices de la vertu, c’est vite plié et raffiné en même temps. Ils jouent ce fabuleux shake du paradis sur les accords de Gloria. Sur «So Much Blood», les frères Good se partagent les duties du chant, des guitares et de la deep Americana. Depuis qu’ils sont sur Yep Roc, ils font du heavy Sadies de Yep («The Very Beginning»). Ils ramènent du big sound dans «Starting All Over Again», c’est beau comme du Buffalo, délié aux mélodies et au delicatessen de guitares sucrées. Comme ils ont déjà un «Another Yesterday Again», ils ajoutent un «Another Tomorrow Again» assez énervé. On voit plus loin Dallas Good attaquer de flanc «Leave This Town Behind». Fantastique guitar slinger !

Leur dernier album en date s’appelle Northern Passages. Tu as ça dans les pattes et tu t’attends à de la petite country bien propre sur elle. Mais non c’est du killy killah. Va doucement, Killah, c’est tout bon ! Ils restent dans la tradition des Another avec «Another Season Again» et en profitent pour foutre le feu. Jamais les Sadies n’ont été aussi violents. C’est le MC5. En pire ! Pur hell of the fuck. Du coup, on ne sait plus quoi dire, alors on dit n’importe quoi. Ça joue à l’émulsion d’accords rouges, dans une fournaise inexorable. Rien d’aussi délicieusement brutal ici-bas. Les Sadies détrônent les rois du rock high energy. Tu voulais les voir faire leurs preuves ? Voilà, c’est fait. Puis ils basculent dans le vénéneux avec «There Are No Words», ça dégouline de son, my son, le cut se tortille dans l’huile de friture, Dallas Good sort un son qui dégraisse tout et comme les Sadies sont des marquis, ils te rajoutent une queue country. La dominante de cet album est le heavy country rock visité par la grâce, et la grâce c’est Dallas. Avec «Through Strange Eyes», ils basculent dans la country pop, mais Dallas sort sa dirt disto, quel farceur ! Ça donne un mélange étonnant de free et de bluegrass, joué sous le boisseau, évidemment. Dallas deliver encore the goods avec «Gog Bless The Infidels». Cette fois, ça sonne country junk, ça joue au gratté de Sadies sur la frontière. Mais ça reste du très haut de gamme, comme le montre encore cet «As Above So Below» tapé vite fait, avec un Dallas qui monte au front. La Tele règne sans partage sur cet album, Good is good, viva Donovan, et il profite de toutes les occasions pour jouer des fabuleuses échappées belles. Ces mecs sont décidément très forts, il va falloir s’habituer à leur absence.

Signé : Cazengler, sadifait ou remboursé

Dallas Good. Disparu le 28 février 2022

Sadies. Pure Diamond Gold. Bloodshot Records 1999

Andre Williams & The Sadies. Red Dirt. Sonic Rendezvous 1999

Sadies. Tremendous Efforts. Outside Music 2001

John Langford & His Sadies. Mayor Of The Moon. Bloodshot Records 2002

Sadies. Stories Often Told. Outside Music 2001

Sadies. Favourite Colours. Outside Music 2004

Sadies. In Concert Volume One. Yep Roc Records 2006

Sadies. New Seasons. Outside Music 2007

John Doe & The Sadies. Country Club. Yep Roc Records 2009

Sadies. Darker Circles. Outside Music 2010

Andre Williams & The Sadies. Night & Day. Yep Roc Records 2012

Sadies. Internal Sound. Outside Music 2013

Sadies. Northern Passages. Yep Roc Records 2017

L’avenir du rock - Moon in June

N’allez pas demander à l’avenir du rock ce qu’il fabriquait sur cette plage havraise à quatre heures du matin. Il serait capable de vous répondre qu’il voulait juste humer l’air marin. Le plus drôle de cette histoire, c’est qu’il n’était pas le seul à vouloir humer l’air marin à quatre heures du matin. Au loin, une dame chantait en promenant son chien. Intrigué par l’incongruité de la situation, l’avenir du rock se rapprocha d’elle. La dame chantait «Hey Jude» :

— Hey Joude/ Don’t mèke it bade/ Tèke a sad song/ And mèke it bettè-è-ère !

Elle chantait à tue-tête dans l’immense clameur d’un ciel étoilé. Le chien qui devait être un lévrier courait en tous sens, grisé lui aussi par l’air marin.

— Hey Joude/ Don’t bi afrède/ You wère mède to go outte/ And gette hè-è-ère !

Elle hurlait, c’était faux, fabuleusement faux. Elle eut le temps de lui adresser un sourire avant de prendre son élan pour attaquer le final. Elle s’élança et à la grande stupéfaction de l’avenir du rock, elle se mit à flotter dans l’air à environ trois mètres du sol, comme la mariée dans Le Temps des Gitans et c’est là qu’elle poussa un scream terrible qui transcendait tous les autres, y compris ceux de McCartney ou pire encore, de Bunker Hill :

— Wrrroaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh !

Connaissant ses classiques, l’avenir du rock fit les chœurs pour relancer :

— Na na na na-nanana, nanana na na !

— Wrrroaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh !

— Na na na na-nanana, nanana na na !

— Wrrroaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh !

Cela dura un bon moment. Quand elle en eut marre, la dame redescendit et remercia l’avenir du rock de son concours. Elle déclara s’appeler Valéria, et sa chienne qui n’était donc pas un chien s’appelait Jude, d’où Hey Jude. Elle indiqua enfin qu’elle disposait chez elle d’une excellente bouteille de Bourgogne.

— C’est à deux pas, il suffit de traverser la route.

Ravi, l’avenir du rock accepta l’invitation et pour sanctifier cet épisode surréaliste, il sollicita son consentement :

— Puis-je vous appeler Flying V ?

Passer de Jude à June sera un jeu d’enfant. Jude et June ont déjà trois lettres en commun. Flying V et Valerie June ont deux autres points communs : le prénom et le scream. June peut elle aussi transcender Bunker Hill. Comme Flying V, Valerie June dispose d’un fort tempérament. Elle ne vit pas à deux pas d’une plage, mais à Memphis. Elle est black, très jolie et, comme le montrent certaines pochettes, elle peut gratter une gratte. C’est une compile Uncut, Rollin’ & Tumblin’ - 16 Tracks Of The New-school Blues, qui la fit sortir du lot. Le cut choisi par Uncut s’appelle «Shakedown». Alors que fait-on dans ces cas-là ?

On file droit sur l’album dont est tiré «Shakedown» : The Order Of Time, paru en 2017. Valerie June est l’héritière directe de Junior Kimbrough, l’un des géants du North Mississippi Hill Country Blues. Elle amène un «Shakedown» si profond, si africain, elle fond le blues dans l’Afrique, c’est explosif et joyeux à la fois, claqué au solo de contre-claque, les renvois sont déments, elle draine tout le power du blues moderne, à cheval sur Kimbrough et Gary Clark Jr. Elle attaque son «Man Down Wrong» au heavy beat et repasse par Kimbrough. Comme Cedric Burnside, elle dispose de toutes ressources pour exploser. Encore un coup de génie avec «Astral Plane», elle illumine le Plane de sa grâce, elle chante à l’immaculée conception, mais de l’intérieur du menton et cette façon qu’elle a de contenir le génie mélodique à l’intérieur du chant la rend unique au monde, elle développe sa magie, dreaming a dream/ Of sweetest things. Avec «Just In Time», elle est aussi puissante que les Ronettes - Your sweet eyes/ They don’t lie - C’est complètement spectorisé - Take my breath away/ And you put me down - Elle est complètement démente de teach me how to play again - We are one/ Just in time - On se régale aussi de son «Long Lonely Road» d’ouverture de bal, sa petite voix nous transperce. Elle fait preuve d’une incroyable persuasion. Elle chante son «Love You Once Made» au chant pincé avec des accents de Nina Simone et de Donald Duck. On l’entend gratter sa gratte. Elle reste fabuleusement intense dans «If And» et chante son «Front Door» de biais. Elle revient en vainqueuse au groove de Memphis avec «Got Soul» - Follow your Soul/ Sweet sweet soul - Superbe déclaration d’intention.

Pushing Against A Stone est un album plus ancien qui date de 2013. Elle tape directement dans le Memphis Beat avec «Working Woman Blues», au all my life de voix perçante, elle fait du chain-gang des temps modernes et les cuivres la rattrapent vite fait. C’est une merveille digne encore une fois de Junior Kimbrough. Puis elle va changer d’ambiance et pour ainsi dire ruiner ses premiers efforts. Elle parvient à ramener un peu d’Africanité dans «Twined & Twisted». Elle sait se montrer puissante quand il le faut. Elle se montre encore fabuleuse d’intériorité avec «Wanna Be On Your Mind». Tout repose sur la force de son sucre. En fait, elle tape dans l’Americana avec des réflexes africains, c’est assez fascinant. Mais bon, certains cuts laissent perplexes comme par exemple «Trials Troubles Tribulations», elle cherche semble-t-il un passage vers les Indes. Mais comme Leon Bridges, elle ne sait pas quelles Indes elle cherche. Alors elle finit par se vautrer avec le rock des blancs («You Can’t Be Told»). L’opportunisme est catastrophique, on le sait. La pauvre Valerie perd le blues ET la Soul. Elle revient à la Soul du fleuve avec «Shotgun», ouf, elle y va doucement, comme si elle avait peur des fantômes. Disons qu’elle dispose d’un potentiel énorme. On attend donc les grands albums.

Sorti l’an passé, The Moon And The Stars: Prescriptions For Dreamers n’est pas vraiment le grand album attendu. La pochette déroute un peu, on ne sait pas s’il faut voir Valerie June comme une diva de la Soul ou comme une gravure de mode échappée d’un pressbook de Jean-Paul Goude. Cette robe gonflée à l’hélium n’inspire qu’une confiance limitée. On trouve sur le leaflet une autre photo d’elle, en pied, avec la même robe : elle irradie. Il y a un côté Diana Ross en elle, ce que confirme le «Stay» d’ouverture de bal qu’elle chante avec une vraie pulsion du sucre. Elle fait le choix d’une pop putassière extrêmement orchestrée. Elle semble se battre avec sa prod, elle semble vouloir échapper à tous les genres, elle se barre un peu dans tous les sens, comme le montrent «You And I» et «Colors». Les compos ne sont pas au rendez-vous. Pas de blues ni de Soul dans les cinq premier cuts. C’est lorsqu’elle duette avec Carla Thomas sur «African Proverb» et surtout «Call Me A Fool» que l’album se réveille. Fantastique descente en enfer du paradis. Valerie chante sa Soul au sucre pur, elle y va au Soul searching digne des plus grandes Soul Sisters, elle gueule comme la reine du raw et devient magique. Sa façon de gueuler le sucre est unique au monde. Voilà pourquoi il faut écouter Valerie June. Dommage que les autres cuts ne soient pas du niveau de «Call Me A Fool». Ailleurs, il ne se passe pas grand chose, elle explore des sons. Quand elle chante «Two Roads» de l’intérieur du menton, elle redevient une vraie chanteuse, elle redevient pointue, elle chante exactement comme Esther Phillips, même groove de sucre. «Two Roads» est une merveille chanson sauveuse d’album. Elle chante plus loin «Home Inside» avec la voix d’un ange, du fond d’une chapelle enfouie dans la jungle.

En mémoire de Laurent, qui trop bourré, ne put pas venir humer l’air marin à quatre heures du matin.

Signé : Cazengler, Valéry biryani

Valerie June. Pushin’ Against A Stone. Concord Records 2013

Valerie June. The Order Of Time. Caroline International 2017

Valerie June. The Moon And The Stars: Prescriptions For Dreamers. Fantasy 2021

Inside the goldmine - All the way to Holloway

Baby Fuck est complètement cinglée. Elle pique des crises en permanence, alors que tout va bien, elle se plaint du manque d’air dans le quartier, du manque de «verdure» - J’ai besoin de verdure ! - Tout est prétexte à se plaindre, elle ne va bien qu’au lit, quand on baise. Elle ne semble d’ailleurs vivre que pour ça, pour la connexion coïtale des âmes, malheureusement, la connexion coïtale des âmes ne dure que ce qu’elle dure, et donc le reste du temps se voit consacré aux plaintes et aux complaintes. Et plus elle se plaint, plus elle devient hystérique, c’est un phénomène étonnant, très intéressant à observer, Baby Fuck passe de l’état de tendresse surnaturelle à l’automatisme psychique de l’hystérie surréaliste. La raisonner ne sert à rien.

— C’est dommage, tu gâches tout. Tu t’énerves vraiment pour rien.

— Oui mais tu comprends, j’ai besoin de verdure. J’ai vraiment besoin de verdure !

Toute la difficulté consiste à épurer au maximum le temps partagé, c’est-à-dire le temps des repas, le temps des soirées, le temps des sorties pour en expurger tout prétexte à se plaindre. C’est pourquoi nous allons le plus souvent au restaurant. Elle choisit toujours une bouteille de Santenay et termine son repas par un dessert, et c’est un bonheur que de la voir s’abandonner joyeusement au plus attachant des péchés, la gourmandise. Nous meublons les soirées avec des locations de films, qu’elle préfère érotiques, en écho à sa gourmandise. Et bien sûr, nous multiplions les promenades en bord de Seine, au plus doux de l’après-midi, dans cette lumière changeante de l’Ile de France qu’appréciaient tant Pissaro et Alfred Sisley. Mais Baby Fuck se fout des peintres comme de l’an quarante, elle contemple chaque arbre, chaque reflet de la lumière sur l’eau, chaque fleur, elle s’abandonne au délire contemplatif, elle marche à pas mesurés, respire à pleins poumons et quelques fois elle finit par se fondre dans son extase pour devenir complètement transparente.

La couleur de peau et les histoires de vie différencient radicalement Brenda Holloway et Baby Fuck, mais en trichant un peu, on pourrait leur trouver un point commun : une certaine mystique. Mystique de la verdure pour Baby Fuck, mystique de la Soul pour Brenda qui est, comme on va essayer de le montrer, l’une des plus grandes Soul Sisters du XXe siècle.

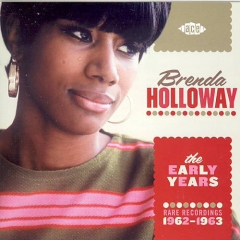

Sur l’illusse, on voit Brenda danser en rose et derrière, sa frangine Patrice entre dans le groove du jerk pour l’accompagner. C’est l’une des plus belles images de l’histoire de la Soul, on la trouve en ouvrant la boîte d’Ace dont on va reparler tout à l’heure, The Early Years - Rare Recordings 1962-1963. Alors là mon gars, ça popotine.

Il est évident qu’à une époque Brenda Holloway faisait de l’ombre aux Supremes, et ça n’a pas dû faciliter sa carrière, quand on connaît les états de service de Diana Ross. Sur Spellbound (Rare and Unreleased Motown Gems), belle compile parue en 2017, quelques cuts rivalisent avec les plus grands hits des Supremes, à commencer par «The Star». Brenda y fait sa Ross et c’est encore plus criant avec «I’m Spellbound» sur le disk 2, elle attaque ça au baby I’m spellbound, c’est du pur jus de Motown, elle écrase les Supremes quand elle veut. Cette compile est une vraie mine d’or. Avec «Just Loving You», elle plonge dans le pathos de Motown, mais quelle splendeur ! Avec son Just loving You, elle est au-delà de tout, elle chante à la puissance de la revoyure, elle te brise le cœur quand elle veut. Dès le «Deep Breeze» d’ouverture de bal, elle saute partout, elle gueule comme un putois, vas-y Brenda ! Elle a le feu au cul et elle a raison. Elle sait remonter les bretelles d’un blues, comme le montre «Today I Sing The Blues». Avec «Don’t Compare Me To Her», elle va chercher un heavy groove extraordinaire. C’est d’un niveau très perturbant. Mais c’est avec le r’n’b qu’elle casse la baraque. Elle allume au gros popotin avec «Why Don’t You Tell Her The Truth», et «Baby I’s You» est une merveille de Soul mélodique intimiste, une Beautiful Song de rêve. Elle fait du pur Motown avec «Lucky My Boy» et «I Don’t Want Anybody Perfect». Elle va chercher sa Soul très haut, comme on le voit avec «I Still Get Butterflies». Elle s’y montre héroïque. Le disk 1 s’achève avec «Can’t You Hear Me Knocking», un heavy groove de r’n’b, elle gère bien le rampant, c’est même très moderne pour du Motown, elle flirte avec l’Ike & Tina. Elle est toujours juste au chant des sirènes elle ramène toute sa rémona dans son don’t be cruel, elle lance son again darling à la main lourde, c’est énorme et même faramineux, elle en rajoute tant qu’elle peut à coups d’ouhh-ouhh. En fait, elle va bien au-delà des canons de Motown. Elle fait du Brenda, elle reste excitante au fil des cuts et avance avec la puissance d’une loco. Elle est parfaite. Elle revient sur le disk 2 à son cher r’n’b avec deux versions d’«Have A Little Talk With Myself», elle décide du départ, comme Aretha et Gawd, il faut la voir jerker sa Soul au gros popotin. Elle fait l’Aretha pour Motown. Avec Brenda, c’est toujours d’un degré supérieur. Elle navigue à la pointe de son progrès. Elle tombe sur le râble de «What Good Am I Without You» de tout son poids. Elle redore le blason de Motown avec «Whenever You Need Me» et «You Are My Chosen One», et on en croise encore d’autres jusqu’à la fin de cette redoutable compile. On reste dans la magie Motown avec «Without Love You Lose A Good Feeling», mais avec le beat du pit et les tambourins. Elle termine avec «The Land Of Make Believe», c’est extrêmement pointu, monté sur un beat calypso, elle grimpe dans les hauteurs, Brenda est la reine de Nubie, fantastique petite black pleine de talent et de répondant.

Parue sur Ace en 2009, The Early Years - Rare Recordings 1962-1963 est une compile moins évidente. Trop early Soul. Mais quand on ouvre le boîtier, on tombe sur la photo de Brenda et Patrice évoquée plus haut. Dans son texte de présentation, Mick Patrick rappelle que Brenda fut signée par Berry Gordy lors d’une convention de DJs à Los Angeles en 1963, mais elle avait pour consigne de finir ses études avant d’aller enregistrer pour Motown à Detroit. Elle est arrivée à Detroit en plein lancement des Supremes et elle s’est sentie aussitôt marginalisée. Elle dit avoir mis quatre ans à sortir de son contrat. C’est la compile Spellbound saluée juste au-dessus qui rassemble tout ce qu’elle a enregistré pour Motown. The Early Years Rare Recordings, c’est une autre paire de manches. La Soul de 1962 est plus conventionnelle et il faut attendre «Hey Fool» pour trouver du prémonitoire. Elle est tellement en avance sur son époque. Un vrai jerk des catacombes ! Elle duette pas mal avec son découvreur, Jesse James, notamment dans «I Want A Husband», elle revient par la bande, la coquine, le mec est solide, il tient tête et cette chipie de Brenda s’explose les ovaires à chanter par-dessus les toits. Elle fait du sexe pur avec «Candy» - He’s like candy yeah - Elle adore le sucer - I love him ever more - Sa glotte en frémit. On la voit aussi se glisser dans l’écho du son d’«Echo» et ça joue aux guitares Hawaï. Les duos sont fabuleux («I Got A Feeling» et «It’s You»), Hal l’amène et Brenda vient. Le coup de génie de la compile s’appelle «Do The Del Viking Pt1». Ce n’est pas Brenda qui chante mais sa sœur Patrice, avec un baryton devant et des filles derrière. Merveilleuse inventivité.

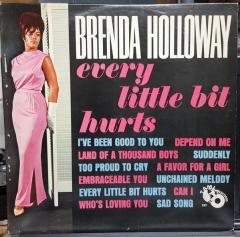

Sur son seul et unique album Motown paru en 1964, Every Little Bit Hurts, Brenda Holloway tape une Soul bien parquée dans le parc, comme celle d’Otis au Sud. Et comme Otis, she shouts it loud. Les slowahs sont des modèles du genre, surtout «Sad Song» - I’m so lonely/ I’m so blue - Elle chante à la glotte tuméfiée mais alerte et ça explose assez vite. Brenda est une exploseuse. Elle amène son morceau titre au super froti-frotah, c’est le grand art de Brenda, elle travaille ça au tisonnier. Il faut la voir se fondre dans la pop de «Too Proud To Cry», elle est fabuleuse de véracité véracitaire et encore une fois, elle te travaille ça au corps et s’en va exploser en plein vol. Elle domine chaque fois la situation, elle danse dans sa tête. Elle travaille son art à la Brenda, c’est tellement excellent que ça devient du sans surprise. Il faut attendre «Embraceable You» pour renouer avec la sensualité, elle demande qu’on l’embrasse et c’est énorme. Puis elle explose l’«Unchained Melody», elle ne peut pas s’en empêcher. Elle fait du pur Motown avec «A Favor For A Girl (With A Love Sick Heart)» et elle renoue avec la magie dans «(You Can) Depend On Me». Oui, ça ne dépend que d’elle, c’est encore une merveille absolue.

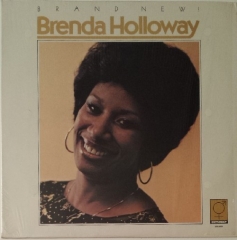

Paru en 1980, Brand New est un album de gospel, mais comme les albums de gospel d’Aretha et de Candy Staton, il vaut tout l’or du monde. Brenda chante sa foi et elle emmène «You’ll Never Walk Alone» au firmament, comme le ferait Aretha. Même chose avec «The Day Will Come». Brenda maintient la pression de sa puissance et tape dans le gospel batch supérieur. Elle fait ce que savent faire les grandes Soul Sisters, une Soul de gospel, c’est-à-dire une Soul spirituelle. Elle attaque sa B au piano pour chanter «He Touched Me» puis elle revient plus loin à la Soul spirituelle avec «He Can Save You», c’est bien monté en neige avec comme souvent une basse énorme. Elle termine cet album surprenant avec un gospel à l’Aretha, «Help Me Jesus».

Paru en 1991 sur le fameux label Motorcity, All It Takes vaut le déplacement. Brenda y reprend son plus beau hit, «You Made Me So Very Happy». Elle y rentre en reine de Nubie, elle le challenge au premier niveau, elle sait qu’elle est so glad, alors elle va exploser - I’m so glad you came into my life - Elle est terrifiante de présence. Sinon, c’est un album de diskö, mais quelle belle diskö ! Elle gère son «You Gave Me Love» comme une reine du dance-floor et elle nous embarque pour un groove diskoïde de 8 minutes, «Give Me A Little Inspiration», distance idéale pour une reine comme elle, elle drive ça comme Esther Phillips, c’est une absolue merveille, hit diskö imparable. S’ensuit l’encore plus énorme «Hot & Cold», Brenda y va, elle secoue son cul et c’est énorme. On retrouve la grande Soul Sister dans «Every Little Bit Hurts», elle le chante à l’excellence de Motown. On note que Sylvia Moy produit.