KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 503

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR'TNT KR'TNT

25 / 03 / 2021

|

MARK LANEGAN / MIRIAM LINNA / LOBBY LOYDE PATRICK GEFFROY YORFFREG ERIC BURDON AND THE ANIMALS ROCKAMBOLESQUES 26 |

Lanegan à tous les coups - Part Five

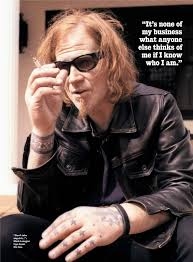

Tu es là bien peinard, calé dans ton fauteuil, à feuilleter le Record Collector qui vient tout juste d’arriver et paf, tu tombes sur un portrait plein pot de Lanegan. Cheveux longs pas coiffés, lunettes noires, mine fermée, front plissé, blouson de cuir et les deux mains croisées couvertes de tatouages, deux points et deux étoiles sur chaque doigt, un crucifix sur le dos de la main. Lanegan ne vieillit pas, il reste le dark outsider qu’il a toujours été, il est à l’image de son livre qui est une célébration du mal de vivre à travers tous les excès, cul, drogues, alcool, rock, violence, il incarne ça de toutes les molécules de son corps. Lanegan est un Jimbo qui a réussi à survivre. Un surhomme du sex & drugs & rock’n’roll circus.

Pas de meilleur real deal. Quand on sait en plus que ses albums et son autobio battent tous les records d’insalubrité publique. On a tous croisé dans la vie des mecs comme Lanegan, qui sont de parfaites incarnations de ce que l’on appelait autrefois l’esprit rock. Cuir, tatouages, coupe de douilles, on sait immédiatement ce que ça veut dire. Tu es dans le vrai monde, celui des gens qui ne font pas semblant. Rien à voir avec la frime. Ces mecs là n’ont pas besoin de se déguiser. Ils ont cette grâce naturelle qui chasse toute forme d’ambiguïté et qui en même temps les marginalise. Mais il vaut mieux être marginal que rien du tout. Rien n’est pire que de n’être rien du tout dans le néant d’une vie ordinaire avec un boulot ordinaire et une voiture ordinaire et une femme ordinaire. Rien qu’avec sa gueule, Lanegan affiche un palmarès, il n’a pas besoin d’écrire un CV, on sait tout de suite ce qu’il vaut et ça fait vite le tri. Dans la vie c’est pareil, on choisit son camp dès l’adolescence, et vers la fin des sixties c’était assez simple, car les cuirs, les tatouages et les coupes de douilles faisaient vite la différence. Bon alors après il y a les goûts musicaux et c’est vrai que ça se peut se compliquer. Lanegan n’a pas besoin de porter un T-Shirt à l’effigie d’un groupe pour indiquer son appartenance. Sa dégaine dit tout ce qu’il faut dire. Elle ne trompe pas. Et le choix de ses amis non plus : ce n’est pas un hasard si Jeffrey Lee Pierce, Layne Staley (Alice In Chains), Dylan Carlson (Earth) et Kurt Cobain sont ses meilleurs amis.

L’important serait peut-être de dire qu’il est assez réconfortant de voir qu’il existe encore dans le circuit des mecs comme lui, c’est-à-dire des purs et durs qui ne rentreront jamais dans le rang et qui ne vendront jamais leur cul pour un billet, comme l’ont fait tant de pseudo-stars par le passé. Quand Lanegan montre ses tatouages, c’est sa façon de dire fuck you au monde des beaufs et au music biz. Il n’est pas dans la frime, contrairement à tous ces mecs qui se font photographier aussitôt sortis du salon de tatouage. Dans son autobio, Lanegan explique qu’il s’est tatoué tout seul, après avoir barboté de l’encre de Chine chez le commerçant local. Tout ça parce qu’ado, il avait flashé sur un livre qui rassemblait des portraits datant du XIXe siècle de marins et de bagnards tatoués, la plupart du temps sur tout le corps, et cet univers le fascinait. Alors crac, tu dessines ton motif au stylo sur la peau, tu attaches deux aiguilles ensemble avec un bout de ficelle et tu pic et pic point par point, tu vois le sang perler et se mélanger à l’encre et quand c’est fini tu rinces la plaie à la bière. Le surlendemain, ça commence à cicatriser et la croûte s’en va dans les jours qui suivent. Ça donne un tatouage bien crade, comme ceux de Lanegan. Il fut un temps où les salons de tatouage se trouvaient dans les caves des HLM.

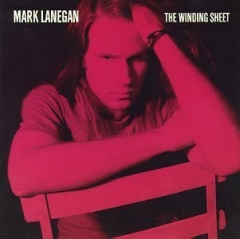

Alors pourquoi une interview dans Record Collector ? Lanegan n’a rien à vendre, cette année, son dernier album et son autobio datent de l’an passé et KRTNT en avait bien sûr fait ses choux gras. Rob Hugues l’interviewe simplement pour le plaisir. À 55 balais, Lanegan est un miraculé. Il confirme qu’il ne touche plus à rien et éclate de rire facilement - dry laughter - mais il ne rit pas des autres, il rit surtout de lui. Il indique aussi qu’il a beaucoup de mal à retourner dans le passé, car il a découvert qu’en vivant au présent, il se sentait mieux. Mais bon, pour son autobio, il a dû replonger dans les années noires. Il a mis quatre mois à écrire ce chef-d’œuvre crépusculaire. Rusé comme un renard, Hugues le branche sur ses premières influences musicales, et Lanegan cite «Folsom Prison Blues» de Cash et passe directement à «Anarchy In The UK» - A whole British and New York punk rock that made music the number one thing in my life - C’est là que le rock est devenu le truc le plus important dans sa vie. Puis il cite les Stooges, les Doors, les Ramones, le Velvet, all that right stuff. Puis il passe à des trucs plus out there, comme Astral Weeks (Van Morrison), Starsailor (Tim Buckey), Trout Mask Replica. C’est en écoutant Astral Weeks qu’il pense pourvoir faire un grand disque (something great) - It became my obsession - Quand il enregistre son premier album solo, The Winding Sheet, il fait encore partie des Screaming Trees, mais John Agnello trouve ses chansons brillantes et le convainc de faire un deuxième album solo, Whiskey For The Holy Ghost. Lanegan se marre car il sait bien que ses three-chords Leonard Cohen rip-offs sont assez limités - It was definitely not Starsailor or Trout Mask Replica - Il sait très bien qu’il n’a pas enregistré l’album du siècle, mais ça correspondait à la vision qu’il avait des choses, avec deux influences principales : Astral Weeks et le roman de Cormac McCarthy, Blood Meridian - The lyrics were kind of influenced by the imaginary and shit in that book, which is out of control (Les paroles sont vraiment influencées par ce livre, qui est complètement barré).

L’un des point forts de Lanegan, c’est l’auto-dérision. À ce petit jeu, il est imbattable. Il cite l’exemple d’un mec qui dit qu’il aime bien sa musique mais qu’il ne l’aime pas en tant que personne - what a piece-of-shit person - alors forcément, Lanegan explose de rire : «Comment pourrais-je prétendre le contraire ?». De plus en plus rusé, Hughes revient sur la fin de l’autobio, au moment où Lanegan sauve sa peau en entrant en detox et où, allongé sur la pelouse, il ressent un flash surnaturel. Expérience spirituelle ? Alors Hugues fait son Jacques Chancel : «Et Dieu dans tout ça ?». Lanegan s’esclaffe - I’ve never asked God for anything - Il ajoute que des gens trouvent une voie spirituelle quand ils n’ont plus rien à espérer. Il se souvient très bien du moment qu’il décrit dans son book, il était overjoyed parce qu’il était assis sur une pelouse au soleil et qu’il avait réussi à survivre. Et ça le faisait bien marrer - Fuck you ! Go ahead and try to kill me ! It’s impossible ! - Il se sait invincible. Et comme il sait que les pires ennuis vont succéder à ce court moment de grâce, il se met à chialer. Il sortait d’une période de misère totale - Self-created of course - et il ne sentait pas de taille à affronter la suite. Alors pour la première fois de sa vie, il s’est adressé au ciel : «God change me !». C’est là qu’il a vu toute sa vie défiler en un éclair. Il décrit brillamment cette expérience paranormale à la fin du book.

Hughes a gardé le meilleur pour la fin : l’actualité. Il demande à Lanegan ce qu’il pense du pandemic. Comme John Lydon dans une interview récente, Lanegan bouffe le fucking pandemic tout cru : «L’an passé nous avons été dans ce pays à la merci du pandemic et à la merci de ce gouvernement. Personne ne sait ce que nous allons devenir une fois que l’économie va s’écrouler - after the economy has been destroyed overnight - Est-ce qu’il y aura encore une place pour moi dans ce monde ? J’en sais rien. Et je m’en branle car j’ai 55 balais et j’ai vécu 20 ans de plus que prévu. Mais je serais triste de ne plus pouvoir faire de musique. J’aime tellement ça. L’an passé, je me suis dit que j’allais reprendre mon ancien métier, décorateur de cinéma, c’est un métier que je connais bien, pendant deux ans j’ai bossé pour des TV shows. Je vais donc faire un truc que je suis capable de faire, qui est légal et dont les gens ont besoin. Je dois bien réfléchir à ce qui va arriver, car je suis sûr que quelque chose va arriver.»

Signé : Cazengler, Lanegland

I was a nightmare to work with - Mark Lanegan interview. Record Collector # 516 - March 2021

Linna tout bon - Part One

Plom plom plom, Miriam Linna débarque dans Shindig! avec tout un tas de bonnes nouvelles : elle sort sur Norton le prochain album des Grys-Grys (To Fall Down), ainsi qu’un Greatest Hits. Elle annonce aussi la sortie d’un album de Cash Holiday, parfait inconnu au bataillon. Oh, elle tremble un peu à l’idée de sortir tous ces albums en plein cœur d’un pandemic, mais comme diraient Sonny & Cher, the beat goes on, ou plus exactement the beat must go on. Elle annonce aussi un nouveau numéro du mythic Kicks, le # 8, shortly, précise-t-elle. Elle reste aussi active dans la branche éditoriale de Norton (Kicks books) puisqu’elle annonce la parution d’un photo-book de Katherine Weinberger consacré aux Swiss teen gangs. À part Norton et les Suisses, on se demande bien qui peut s’intéresser aux Swiss teen gangs. Puisqu’on est dans Kicks books, elle en profite pour rappeler que Mind Over Matter: The Myths And Mysteries Of Detroit’s Fortune Records est disponible au prix de 100 $, sans compter le port. Bon, là elle exagère, car il faut être sacrément fortuné pour acheter un Fortune book à ce prix-là. Elle annonce aussi la parution de son autobio, Kicksville 76, qui risque de faire double emploi avec son blog Kicksville 66, où elle a déjà raconté en long en large et en travers toute son histoire, et en particulier l’épisode anecdotique de la formation des Cramps. Il est si délicieux qu’on va le resservir. Figurez-vous que les Cramps engagèrent Miriam comme batteuse parce qu’elle ne savait pas jouer de batterie. En nous vantant les charmes d’une simili-batteuse, Lux Interior faisait monter d’un cran le niveau du génie trash.

Comme l’interview s’étend sur quatre pages, ça brasse assez large. Point de départ ? Miriam se rappelle d’avoir entendu les premiers singles des Beatles à l’âge de 8 ans. En 1962, son frère Jack écoute «Love Me Do», puis elle voit sa sœur Helen devenir folle-dingue en entendant «She Loves You» sur une radio de Toronto. Quand Jack passe aux Stones et aux Animals, Miriam suit le mouvement. C’est là que germe en elle une petite obsession pour la radio et les disques qui dit-elle va finir par conditionner toute sa vie. Baisée ? Non sauvée.

Quand sa famille quitte Toronto pour s’installer à Cleveland en 1967, son obsession monte encore d’un cran. Elle se souvient en particulier d’une double affiche Slade/Stooges qui a traumatisé tous les gens qu’elle connaissait à cette époque. En 1974, elle était comme nous tous crazee about Slade et sur scène, Iggy portait dit-elle une culotte de gonzesse - That double barrel threat of UK vs USA loud sound blasted us out of orbit - Miriam ajoute que tous les gens qui ont assisté à ce concert ont ensuite monté des groupes. Alors évidemment, puisqu’elle parle de Cleveland, Jacques Chancel lui demande : «Et les Raspberries dans tout ça ?». La réponse ne se fait pas attendre : «The Raspberries were absolute superstars, and still are.» C’est bien qu’elle le rappelle parce qu’on aurait tendance à oublier Eric Carmen et les Raspberries. Elle cite aussi les Rocket From The Tombs et les Electric Eels. Elle avoue un soft spot pour les Rocket. Quand un tout petit peu plus tard, les Rocket deviennent Pere Ubu, ils enregistrent le faramineux «Final Solution». On pouvait à l’époque commander ce single via une adresse indiquée dans Who Put The Bomp!, et c’est Miriam qui faisait les paquets. C’est l’époque des petites mains de rêve : Miriam à Cleveland, Suzy Shaw à Los Angeles qui envoyait les albums choisis sur the auction list, ou encore Doug Hanners au Texas qui taillait des gros emballages en carton pour envoyer en Europe le précieux single des Spades, la version originale de «You’re Gonna Miss Me».

En 1973 Miriam et sa frangine Helen cassent leur tirelire et se payent un billet d’avion pour l’Angleterre. Leur projet est de suivre une tournée, et pas n’importe quelle tournée : celle des Spiders From Mars : Londres, Écosse, Irlande, elles voyagent en stop, Miriam et Helen sont dingues de Bowie et de Pin Ups. Cette dinguerie va durer jusqu’à Young Americans, après quoi Miriam arrache les posters des murs de sa chambre pour passer au punk-rock. Elle a 20 ans quand elle débarque à New York et qu’elle rencontre Lux & Ivy. Lux la connaît, puisqu’il vient lui aussi de l’Ohio. Il explique à Miriam qu’il vient s’installer à New York pour monter un groupe et c’est là qu’il fait sa proposition historique. Elle pense qu’il est complètement cinglé, mais elle accepte. Et pouf c’est parti. Les Cramps jouent leur premier set en novembre 76 au CBGB, en première partie des Dead Boys. Miriam revient ensuite sur deux personnages clés de la scène new-yorkaise d’alors, Peter Crowley et Marty Thau. Sans eux, dit-elle, cette scène n’aurait pas eu le même retentissement. Crowley programmait les groupes au Max’s Kansas City et Thau managea les Dolls avant de monter son label Red Star et de lancer Suicide. C’est Thau qui donne à Miriam son premier job dans le music biz : assistante chez Red Star. Méchante veinarde - It was one of the most amazing years of my life - Sur Red Star on trouve en plus de Suicide les Real Kids et les Fleshtones.

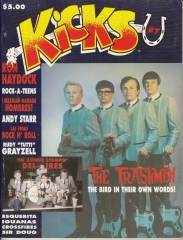

Shindig! la branche ensuite sur les Groovies. Quand Greg Shaw vient prospecter à New York pour son label Bomp!, il rencontre Miriam et lui demande de s’occuper du fan club des Groovies. Honorée, elle accepte. Elle commence à publier The Flamin’ Groovies Monthly en 1977, qui finira par muter pour devenir Kicks en 1979. Kicks bien sûr en l’honneur de Paul Revere & The Raiders. Et comme Greg Shaw, Miriam et Billy Miller qu’elle rencontre fin 77 passeront naturellement du fanzine au label.

Kicks, c’est 7 numéros en 15 ans. Les premiers numéros depuis longtemps épuisés ont été réédités, notamment le premier avec sa couverture rose et ses articles sur Vince Taylor, les Everly et les Groovies. Elle aime bien redire que Kicks et toute cette culture des fanzines qui remonte à Who Put The Bomp! servait surtout à célébrer des disques inconnus et rendre hommage à des under-celebrated individuals, comme par exemple Equerita ou Bobby Fuller. Miriam et Billy vont d’ailleurs se spécialiser dans l’exhumation d’under-celebrated individuals et faire de Norton un label légendaire. Parmi leurs gros coups, on note la sortie de 5 albums de Benny Joy et deux albums de démos de Johnny & Dorsey Burnette. Mais plein d’autres choses, comme Rudy Ray Moore, Link Wray, Charlie Feathers, Long John Hunter, Gino Washington, le catalogue de Norton est une vraie mine d’or. Ça va jusqu’à Sun Ra. À une époque, on trouvait tous ces albums au Born Bad de la rue Keller et le compte en banque prenait chaque fois une sacrée claque dans sa gueule de compte en banque. Miriam rappelle aussi l’aspect crucial de leur démarche : «We want to go down to the nitty gritty, and expose lost music and tell the tale.» Elle voulait aussi sortir de l’ambiance savante de la culture rock, le côté ampoulé de l’analyse critique, l’aspect prétentieux d’une certaine presse rock - This music is exciting, act like you’re excited, gosh darn it ! - Bien joué Miriam.

Alors forcément, Norton se spécialise dans l’oddball rock’n’roll et le garage/instro stuffy stuffah de préférence bien weird. D’où Hazil Adkins. Elle cite aussi les early tapes d’Arthur Lee qui sont sur Norton (Arthur Lee & The American Four), puis les early tapes de Tommy James ou encore celles de Question Mark & the Mysterians. Elle insiste aussi beaucoup pour recommander les lost recordings d’Esquerita avec Idris Muhammed. L’album s’appelle Sinner Man - C’est probablement le premier Norton issue que je recommanderais - Et quand Shindig! aborde le thème du garage revival des années 80, Miriam répond Lyres sans aucune hésitation - They were hard-edged and real - et dans le feu de l’action, elle indique qu’ils ne cherchaient pas à imiter des gloires gaga du temps passé - They were explosive, absolutely the best - Gildas ne s’était pas trompé non plus quand à l’époque il a flashé sur Monoman, l’âme des Lyres.

Billy et Miriam vont injecter leur passion pour ce qu’elle appelle the lost music dans les Zantees, le groupe qu’ils montent en 1979, et qui va devenir the A-Bones. Mais ils le font comme elle dit crudely. Nous y reviendrons dans un Part Two.

Alors bien sûr ça nous mène tout droit à la question panoramique : en 40 ans, Miriam n’a-t-elle pas tout fait ? Acheter des disques, vendre des disques, faire un fanzine, jouer dans un groupe, éditer des music books. Hé bé oui, comme on dit à Toulouse. Comme Mike Stax, Greg Shaw, Gildas et quelques autres, elle a bouclé la boucle. Mais en même temps, elle est assez amère sur la question de l’évolution des choses. Elle pense comme beaucoup qu’Internet a bousillé l’enthousiasme. C’est par les record shops et les radios qu’on chopait the real music. The real radio d’aujourd’hui lui semble incroyablement boring. Pour lui remonter le moral, Shindig! la complimente sur ses deux albums solo, Nobody’s Baby et Down Today. Elle est touchée et indique qu’elle doit tout à son ami producer/musician nonpareil Sam Elwitt.

Nobody’s Baby date de 2014. Elle y fait de belles reprises, à commencer par « There Goes My Babe » de Buffalo Springfield qui sonne bien psyché, d’autant qu’elle le Brille à la cloche comme si Totor était là, dans la cabine, à superviser, comme au bon vieux temps du Wall et des Ronettes. Elle tape ensuite dans les Pretties avec un « Walking Down The Street » tiré de The Electric Banana Blows Your Mind. Pur jus mythico-gaga. Elle s’énerve. Derrière serpente un joli fuzz snake. Elle dit bien son down. Clin d’œil aux Ramones avec « Questioningly ». C’est un hommage au Brill, et pouf ça s’en va télescoper les Dolls, les Shangri-las et Dion. Nouvel hommage, cette fois à Bobby Darin et sa merveilleuse pop d’anticipation, avec « Not For Me ». Par contre, la cover du « So Lonely » des Hollies est un peu foireuse. « My Love Has Gone » s’adresse à Ellie Greenwich et aux tambourins du Brill. Elle tape aussi dans Gene Clark avec « So You Say You Lost Your Baby » tiré de son premier album solo enregistré avec les Gosdin Brothers. Bel up-tempo de pop avantageuse. Elle remonte le courant toute seule. On applaudit. Ah bravo ! Elle ose aussi taper dans Billy Nicholls avec « Cut And Come Again », un cut qu’on retrouve sur l’excellentissime Home And Away de Del Sahnnon que produisit Andrew Loog Oldham. Et là, c’est très courageux de sa part, car elle tape dans un gros culte. Encore un shoot de Brill avec « I’m Nobody’s Baby Now », de Jeff Barry. Wall pur. Le drumbeat se perd dans l’écho du temps. Miriam a le bec fin. Elle aime les bons disques.

Son deuxième album solo s’appelle Down Today. C’est son Pin Ups, dit-elle. D’ailleurs elle y fait un Bowie, «You’ve Got A Habit Of Leaving». Attention aux trois premiers cuts du bal d’A, car elle tape dans Terry Reid avec «The Hand Dont Fit The Glove», une pop qui grimpe au mur comme le lierre, très sixties, mais Miriam est un peu juste dans les montées, elle ne dispose pas du raw de Reid. Elle contourne l’obstacle avec du petit trash. C’est très héroïque de sa part. Elle enchaîne avec une compo de Sam Elwitt, «I Keep Falling In Love», toujours d’esprit sixties, pop brillante, lumineuse, tendue vers l’avenir, avec un joli son, ambiance Ready Steady Go!, frange, féminité à l’Anglaise, mini-jupe, son étincelant, on pense aussi à Sonny & Cher ou à Jackie DeShannon. Troisième merveille, cette reprise du «Take Me For A Little While» de Jackie Ross, classique Northern Soul monté en épingle avec des éclats brillants. Bizarrement, la suite de l’album est nettement moins intéressante. Il faut attendre la reprise d’«Afterglow» des Small Faces qui se trouve de l’autre côté pour refrémir. Nouvel acte de courage, car Miriam ne dispose pas non plus des octaves de Steve Marriott. Alors, comme pour Terry Reid, elle contourne l’obstacle en se servant astucieusement de la mélodie. Elle passe au garage avec «Which End Is Up», tout y est, l’énergie, le tambourin et la poigne de vétérante de toutes les guerres. Mais il lui arrive aussi de chanter comme une casserole, comme le montre en bout de B sa cover de «You’ve Got A Habit Of Leaving», early Bowie, époque Lower 3rd. Elle s’en sort quand même pas trop mal grâce à un final explosif digne des Who, éventrement d’amplis et drumbeat d’explosivité latérale.

Signé : Cazengler, Linaze

Nobody’s baby - Miriam Linna Interview. Shindig! # 113 - March 2021

Miriam Linna. Nobody’s Baby. Norton Records 2014

Miriam Linna. Down Today. Norton Records 2015

Great Balls of fire

Lobby Loyde et ses Coloured Balls faillirent bien décrocher le jackpot dans les années soixante-dix avec leurs trois albums de glam-rock australien. Quand Lobby Loyde monte les Coloured Balls en 1972, il est déjà une sorte de vétéran de toutes les guerres de Brisbane. Il fit partie des Purple Hearts et des Wild Cherries, deux groupes sur lesquels nous reviendrons un peu plus tard. Avec les Coloured Balls, il développe un culte à base d’explosive rock’n’roll et de sharp haircut. On entre là dans le domaine sacré du proto-punk. En Angleterre, Jesse Hector fait exactement la même chose. Comme les Saints, les Balls sont mal vus, et dans un monde normal, on aurait dû les considérer comme l’un des meilleurs groupes australiens. Quand il arrive en Angleterre en 1976, Lobby découvre que les groupes sonnent comme les Coloured Balls. Alors il s’exclame : «Mais on fait ça depuis des années !».

L’objet de Lobby est de créer du high energy rock’n’roll on his own terms. Eh oui, il suffit d’écouter Ball Power paru en 1973 pour réaliser que les Balls ne sont pas là pour rigoler. Ils attaquent avec «Flash», une espèce de power speed freakout. Fabuleux shake de shook aussie ! Who is in the flash ! Lobby y va de bon cœur - Hey baby cause I love you so/ That’s the flash I ain’t let go - Globalement, les Balls se veulent wild et ils s’en donnent les moyens. «Mama Don’t You Get Me Wrong» sonne comme un boogie blast chauffé à la glotte blanche. Ces mecs ont un sens aigu du rock électrique. Tiens, écoute «Something New», ce heavy groove de feel so good. Tout est travaillé dans le lard de la manière, ils ont tout compris. Comme Jook, ils bossent leur son et leur look. L’un ne va pas sans l’autre. Encore un solide plotach de Balls avec «Human Being». En B, ils reviennent à un son plus seventies avec «Hey What’s Your Name». On croirait entendre Free avec un Cro-Magnon au chant. C’est complètement convaincu d’avance. Comme on peut le constater à l’écoute de «That’s What Mama Said», les Balls ont un sens aigu des dynamiques soniques. Ils se lancent là dans une longue jam qui préfigure le kraut. Lobby Loyde ne revient chanter que sur le tard. Ils répètent that’s what mama said ad vitam eternam et Lobby part en vrille se solo gras. Get the Balls !

L’année suivante, ils enregistrent un album beaucoup plus glam, Heavy Metal Kid. Dès «Do It», on observe leur admirable aisance à swinguer le glam. «Private Eye» sonne aussi comme un hit glam. On croirait entendre Marc Bolan. C’est un admirable cas d’osmose. Allez tiens, encore un brin de glam avec un «Dance To The Music» qui ne doit rien à Sly Stone mais qui se présente plutôt comme un cut extrêmement bien foutu avec ses accords de rock’n’roll et sa jolie tension en background. On voit qu’avec leurs coupes de cheveux, ces mecs ne font pas dans la dentelle de Calais. Ils tailladent leur morceau titre à la riffalama et cocotent salement leur beat goes on. Ils montent une réelle habileté à shaker le vieux «You’re So Square» de Leiber & Stoller. Pas mal de bonnes surprises en B, à commencer par «Back To You», heavy boogie down, solide et terrific à la fois. Ils se lancent dans un drive longue distance et tiennent bien la moyenne. Ces mecs sont rompus à toutes les disciplines. Ils font un cut à l’indienne avec «Sitting Bull» et des tambours de guerre. Ils sont étonnant et savent rester vifs comme l’éclair. On ne se lasse pas du power des Balls.

On ne reverra pas de sitôt un disque aussi parfait que The First Supper Last, enregistré en 1972, mais seulement paru en 1976. «Time Shapes» sonne comme du vrai glam de bretelles, joué à la moelle fondamentale du big riffing. Lobby et ses amis ont tout compris. C’est le meilleur heavy glam qu’on ait entendu depuis celui d’Helter Skelter. Le killer solo flash renverse toutes les quilles. Pur génie glam. Inespéré ! Ils jouent avec une énergie qui en dit long sur leur crédibilité. Oh boy, laisse tomber la pluie, c’est eux qu’il te faut. Véritable dégelée de gelée royale ! Avec tout le power qu’on peut imaginer. Ils tapent dans le «So Glad You’re Mine» de Big Boy Crudup. C’est bardé de son. Les murs vibrent. Ils surjouent leur shit de choc à l’aune du proto-punk avec une rage incommensurable. Encore un véritable coup de génie avec «Working Man’s Boogie». Ils nous embarquent pour six minutes de forte tension intellectuelle, six minutes dignes du MC5 et des grands éclaireurs. C’est violemment bon. Lobby rentre dans le chou du cut à la vrille moyenâgeuse. Ça vibre comme du gros T. Rex mal dégrossi, ça brûle au fond du cut comme au fond d’une marmite, le solo lèche les flammes de l’enfer. Lobby et ses amis détiennent le pouvoir suprême. On voit le solo courir comme le furet. S’il est un groupe qu’il faut saluer pour son énergie, c’est bien les Coloured Balls. Ils jouent leur «Mama Loves To» à la clameur et tout reprend feu avec «Liberate Rock Part Two Revisited». Heavy rock, oui, mais c’est bardé de son. Ils ont le génie du big Sound. Quelle présence ! Ils tapent à tous les râteliers, boogie, glam, Chuck, ils excellent particulièrement dans l’exercice de la heavy heavyness, ils jouent avec une énergie de tous les diables et sont écrasants de souveraineté. Ils ont même le génie du réflexe qui fait mouche. Et il faut voir ce final en forme de montée démoniaque. Liberate rock ! Set free oh yeah !

Malgré ces trois albums, les Balls vont rester l’un des groupes les plus malchanceux des années soixante-dix. On les prenait pour un groupe anti-social, à cause de leur agressivité scénique et de leurs coupes de cheveux - the sharpie haircut - qui ramenait les skinheads dans leur sillage. Ils finirent par splitter en 1974, après avoir sorti deux bons albums (le troisième, The First Supper Last, ne sortira qu’après le split).

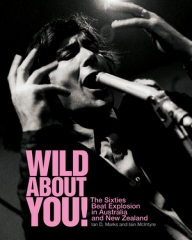

Mais l’essentiel n’est pas là : les groupes malchanceux abondent dans l’histoire du rock. L’essentiel est de savoir qu’un mec comme Lobby Loyde ne tombait pas du ciel. En 1973, il était déjà ce qu’on appelle communément un vétéran de toutes les guerres. Pour s’en faire une idée, il suffit de se plonger dans un fat book intitulé Wild About You. The Sixties Beat Explosion In Australia And New Zealand. Ian D. Marks & Iain McIntyre y racontent l’histoire de 35 groupes australo/néo-zélandais, parmi lesquels figurent les deux premiers groupes de Lobby Loyde, les Purple Hearts et les Wild Cherries. La présentation que fait McIntyre des Purple Hearts vaut bien celle des Pretty Things : il décrit un groupe prêt à embrasser every aspect of the dirty rock’n’roll lifestyle : copious drug use and unkempt clothes. Ils ne sentent pas bon et se gavent d’amphètes. Mais c’est leur son qui va établir leur réputation, hard-edged amphetamine-driven R&B and squalling guitar work, courtesy of Lobby, of course. Dans l’interview qu’il accorde à McIntyre, Lobby rappelle que les Puple Hearts étaient des pilules d’amphètes dont ils faisaient alors une grosse consommation. Ça leur était utile car il leur arrivait fréquemment de devoir jouer quatre fois dans la soirée, avec un dernier set à 5 h du mat, et pour tenir ce rythme, il vaut mieux gober des stimulants. Lobby revient aussi longuement sur la pression des flics australiens à cette époque. Les flics les harcelaient, faisaient des descentes dans leurs chambres d’hôtels, fouillaient leurs valises, vidaient leurs tubes de dentifrice et les considéraient tous ces kids chevelus comme anti-sociaux - You were batting with Satan. You were anti-Joh (gouverneur du Queensland) - Dans une interview, Chris Bailey rappelle lui aussi que la police dans certains coins d’Australie était la plus répressive du monde. Lobby est aussi très fier d’avoir acheté sa pédale fuzz avant que Keef n’achète la sienne pour jouer le riff de «Satisfaction». Lobby entre alors dans les détails et rappelle que Chet Atkins a inventé le fuzz-tone en 1957 et il se dit très fier d’avoir possédé l’un des modèles originaux, the Gibson maestro Fuzz-Tone - I like it because it was really dirty and filthy - Autre détail de poids : le batteur des Purple Hearts n’est autre que Tony Cahill qui va quitter le groupe pour rejoindre les Easybeats. Cette interview est fascinante car Lobby raconte à travers l’histoire des Purple Hearts toute l’histoire du wild rock des sixties. On est aux premières loges, surtout quand en 1965, les Purple Hearts jouent en première partie des Stones en Australie : Lobby y va de bon cœur : «Brian Jones was really a great fingerpicking blues guitarist. Et il était l’un de ces mecs très intenses. He used to get this weird vacant stare and play. À cette époque, Keith était le rythmique et Brian le lead guitarist.» Lobby rend aussi hommage aux Easybeats avec lesquels tournaient aussi les Purple Hearts en Australie : «They were ferocious little bastards. Glasgewians, mate, tough guys !». Lobby raconte aussi qu’il a participé à ce qu’on appelait alors the Caravan of Stars, avec Tom Jones et les Herman’s Hermits, et là forcément, ça drainait un autre public. Pendant la tournée, les Herman’s Hermits n’adressaient pas la parole aux Purple Hearts et Lobby explique qu’il n’avait encore jamais vu des gens aussi propres, aussi bien peignés, avec des chaussures aussi bien cirées et des guitares aussi clean - Lovely clean-cut fellers - Mais en même temps, Lobby rappelle que c’était très éprouvant de jouer en première partie de groupes connus, car le public ignorait totalement les premières parties. Lobby dit qu’on entendant chanter les grillons quand jouaient les Purple Hearts - You’d get pretty depressed out there - Alors il fallait jouer. Il évoque aussi les fameux sharpies qui vont conduire au look des Coloured Balls - The original sharpies were a heavy-duty bunch of guys - Les Sharpies étaient déjà là dans les années 60 et Lobby pense que s’il est allé sur ce look, c’était pour se différencier des wussy pop bands - You had to have a belligerent edge, just for your own survival - Quand McIntyre rappelle qu’un membre des Missing Links portait un flingue, Lobby abonde dans ce sens : oui, il y avait des barres de fer, guns and knives. Ça faisait partie de Sydney - Sydney was a tough place, mate.

Avant de disparaître, les mighty Purple Hearts n’enregistrèrent que cinq singles, mais quels singles ! Ils figurent tous les cinq sur Benzedrine Beat, une compile publiée par la Moitié de la Vache. On trouvera difficilement plus enragés que les Purple Hearts. Benzedrine Beat est là pour le prouver. Ils commencent par défoncer «Talkin’ Bout You» qui ne demandait rien à personne. Puis il font rôtir «Louie Louie» dans les règles du lard. Tout y passe, même «Gloria» qu’ils parviennent à massacrer ostensiblement. Bienvenue dans l’enfer des reprises ratées. Le problème est que les Purple Hearts se prennent pour des Yardbirds. Il faut attendre «Of Hopes And Dreams And Tombstones» pour voir l’oreille se redresser. C’est bien ramoné au bassmatic, on a là du Mod rock bien arrosé d’harmo. Ils tapent «I’m Gonna Try» au vieux retour de manivelle. Joli shoot de wild r’n’b aussifié avec une fantastique élasticité du répondant. «Just A Little Bit» vaut aussi le détour, c’est mille fois plus enflammé qu’un hit des Yardbirds. C’est là où les Purple Hearts prennent leur revanche. Lobby devient alors un démon de la voltige, il fait des siennes dans «You Can’t Sit Down». Et ça monte encore d’un cran avec «Tiger In Your Tank». Puis on trouve à la suite une série de cuts assez déments d’un groupe qui s’appelle aussi Coloured Balls, apparemment rien à voir avec Lobby. Ils font une reprise d’«A Song For Jeffrey», ils l’amènent à la flûte mais vont beaucoup trop vite en besogne. Il n’y a que les Aussies pour oser taper dans le vieux Tull. Robbie Van Delf (qui remplace Lobby) explose ensuite la rondelle des annales avec une version de «Killing Floor», puis avec le «Living In The USA» du MC5. Micheal Shannon chante ça à la bonne niaque des USA. Quel power ! Ces mecs ramènent du son à la pelle.

Après l’épisode Purple Hearts, Lobby rejoint les Wild Cherries. Dans Wild About You, Ian D. Marks interviewe John Bastow, le chanteur des Wild Cherries MK1, c’est-à-dire l’avant Lobby. Quand Bastow voit arriver Lobby et Mick Hadley, il comprend qu’il n’est qu’un amateur et renonce aussitôt à sa carrière de chanteur de rock - Mick Hadley was just an extraordinary shouter - Ce que va confirmer la Moitié de la Vache avec cette compile des Wild Cherries, That’s Life, dûment coupée en deux : l’avec Lobby et l’avant Lobby. C’est là qu’on voit Mick Hadley à l’œuvre. Wow, on n’est pas sorti de l’auberge avec ces mecs-là. Rien qu’avec «Krome Plated Yabby», on en a pour son argent : pur jus de freakout. Le problème c’est que c’est excellent. Ils se prennent pour des Anglais avec «Everything I Do Is Wrong», excellent et même au-dessus de toute expectative. Lobby ne traîne pas en chemin, comme on le voit avec «That’s Life», une autre giclée de freakbeat à l’Anglaise. Ils se prennent même pour les Small Faces («Try Me») ou le Spencer Davis Group («Gotta Stop Lying»). Mais l’avant Lobby qui date de 1965 est encore plus spectaculaire. Le guitariste s’appelle Malcolm McGee et ça sonne dès «Without You». En voilà un qui sait claquer ses notes. On va de surprise en surprise et les Wild Cherries commencent à taper dans les gros classiques avec «Bye Bye Bird», joué et niaqué de frais. On retrouve Malcolm McGee dans un autre «Without You». Il dévore tout, cut après cut et John Bastow chante divinement «I’m Your Kingpin». Ils rendent un stupéfiant hommage à Hooky avec «Mad Man Blues» et bouffent «Parchman Farm» tout cru. On se régale aussi du bassmatic de Les Gilbert. John Bastow y croit dur comme fer, ses versions de «Smokestack Lightning» et «My Generation» font partie des meilleurs versions jamais enregistrées. Petite révélation, soit dit en passant.

En 1976, Lobby s’installe à Londres pour trois semaines et mais il va y rester trois ans. Alors il tente de redémarrer une carrière solo et enregistre Obsecration. Attention, c’est un album de guitariste. Lobby joue alors son petit va-tout dans la plus parfaite indifférence. Il chante son everytime I think of you au clair du heavy rock anglais, just wanna play mah guitah babe. Ce morceau titre d’ouverture en quatre parties dure 17 minutes. Alors accroche-toi babe. Lobby wanna play his chords, c’est vite salué aux trompettes. Que de son, my son, c’est tiré au cordeau du Lobby. Comme Jimi Hendrix, il sait parfaitement créer un monde. Il joue ensuite «A Rumble With Seven Parts And Lap Dissolve» au rumble de Link. C’est le même esprit. Lobby ramène toute la musicalité du rock dans ses approches intempestives. Il tartine à la main lourde. «Dreamtide» dure 14 minutes. Lobby taille ses falaises de marbre à mains nues et ça donne un gros bousin de Carrare joué à l’acou. Tous les coups d’acou sont permis. Cet album devenu très rare fut réédité en 2006 par des Aztèques d’Australie qui eurent le bon goût de ajouter des bonus imprescriptibles. Comme par exemple cette belle reprise de «Do You Believe In Magic». Lobby y ramène une extraordinaire ampleur de son et des échos de Mungo Jerry. Encore une belle pop déterminée à vaincre avec «Gypsy In My Soul». C’est même cuivré à gogo. Lobby tient bon la rampe, il sait travailler un climax et passer des solos incroyablement lumineux. Il ramène aussi énormément de son dans «Too Poor To Die». Voilà encore un cut explosif et terriblement joué, ça frise le Humble Pie. Quelle belle clameur ! Il finit avec un cut simili prog de 9 minutes, «Fist Of Is» et joue les gros bras, c’est plus fort que lui.

La même année, les Aztèques d’Australie rééditaient un autre album solo de Lobby Loyde : Live With Dubs. Quand Lobby arrive à Londres en 1976, il monte un groupe nommé Sudden Electric. Dès «Crazy As A Loon», Lobby rafle la mise. Il joue à l’aune de l’horreur compréhensive, il claque du big heavy Lobby explosif, il entre en intraveineuse dans le bras armé du rock. Lobby peut tout exploser, il faut le savoir. Il nous embarque ensuite pour 13 minutes d’un «Weekeend Paradise» qui sonne comme du Steppenwolf ultra-joué, ultra-chanté, Lobby joue à la vie à la mort, il en rajoute à chaque instant, il n’en finit plus de sur-jouer son sur-jeu, il crée du swagger à la compulsive métronomique, c’est le même genre d’énergie qu’on trouve chez Del Bromham de Stray. Laisse tomber tes guitar heroes et écoute Lobby. Il va là où personne n’est jamais allé. Nobody but Lobby. Il n’a qu’un seul rival en ce domaine : le Jimi Hendrix d’Electric Ladyland. Encore du power de Zeus avec «Media Re-Make». Ça vire prog, bien sûr, mais quelle fournaise. Lobby jette tout son génie sonique dans la balance. Il bascule encore dans la démesure cabalistique avec «Sympathy In D». Nouvelle occasion de suivre l’enseignement de Lobby Loyde. Il tartine à la pelle, il se balade dans le son avec l’énergie du diable. On assiste rarement à de tels festins de son. On les voit même redémarrer en côte. Il faut essayer de prendre du recul pour apprécier un tel spectacle. Ces dévoreurs d’espace règnent sur les ruines d’un vieil empire. Lobby fait encore du lobbying avec «Gyspsy In My Soul». Il est quand même gonflé d’envoyer rouler un boogie de 8 minutes. Tous ces cuts faramineux datent de 1980. Par contre, les bonus datent de l’an 2000. Ça démarre avec un «GOD» assez demented, ce diable de Lobby joue tout en vrilles indescriptibles, il joue à la sheer energy du Loyde System. «Flash» explose aussi dans le creux de l’oreille. Lobby dicte sa loi, il joue «Heartbreak Hotel» au heavy reviens-y, c’est quand même plus sexy que la version foireuse de John Cale.

La même année, les Aztèques d’Australie rééditent l’encore plus rare Beyond Morgia. The Labyrinths Of Klimster. C’est aussi le titre d’un roman sci-fi qu’écrit Lobby en 1975, après la fin des Balls et juste avant la formation de Southern Electric. Un jour, Lobby craque et jette son manuscrit au feu. Fin du roman. Mais il a la musique de Morgia en tête. Alors il entre en studio avec les gens de Southern Electric. Quand on voit la pochette on sait ce qui nous pend au nez : un voyage intersidéral. Lobby nous embarque dans l’espace, mais à sa façon, à l’outro sci-fi. C’est un voyage sans retour, une expérience unique. Il faut attacher sa ceinture et accepter l’idée d’excès en tous genres. Il nous emmène dans des zones chères aux grands proggers de l’hyper-space, comme Hawkwind ou Utopia. C’est leur domaine. Tu fais comme tu veux : tu y vas ou tu n’y vas pas. Personne ne t’oblige à y aller. Le côté intéressant de cette affaire est qu’on voit Lobby touiller une vieille sauce synthétique. Pour l’amateur de sci-fi, c’est un régal, pour les autres, c’est plus compliqué. Le pire est que ça se laisse écouter. C’est bourré de son jusqu’à la nausée. En fait Lobby vise le mini-opéra. Il progge comme une bête. Il joue à n’en plus finir, il bâtit l’œuvre d’une vie, ses cuts durent encore 14 minutes, mais il joue chaque note de ses 14 minutes. Il exploite toutes les possibilités d’une île et vise l’extension du domaine de la turlutte. Il peut jouer 14 minutes sans débander.

Considéré comme un album culte, Plays With George Guitar n’est pas non plus l’album du siècle. Lobby y joue un rock seventies sévèrement niaqué. Il joue rigoureusement dans le son et bat tous les records de cisaille avec «George». On assiste rarement à de tels festivals. Il mélange tous les genres, le funk, le blues et le heavy duty, et il est tellement doué qu’il gratte tout ça à la revoyure d’anticipation. L’enthousiasme prévaut sur tout le reste. Ah pour jouer, il joue ! Il fait du Crosby Stills & Nash avec «I Am The Se» et du lobbying en embuscade dans «What I Want». Lobby n’en finit plus de surprendre.

Encore un joli coup des Aztèques d’Australie avec cette compile intitulée Summer Jam. Lobby’s Last. Ce sont les Coloured Balls enregistrés au Sunbury rock festival en 1973 : Trevor Young (drums), Janis John Miglans (bass), Ian Bobsie Miliar (guitar) et Lobby. Ils démarrent avec une version live d’«Help Me/Rock Me Baby». Quand on ouvre le digi, on les voit tous les quatre sur scène. Fantastique ! Ces mecs jouent pour de vrai, surtout Lobby qui développe un jeu à la Ten Years After. Il piétine les plate-bandes d’Alvin, il joue en tourbillon et on est là pour ça, pour le tourbillon. Il fait son vieux shoot de somebedy help me. 11 minutes de vraie jam camembert ! Il enchaîne avec le vieux «Going Down» de Don Nix. Ils y vont les cocos. Lobby farcit son «God» de riffs de Led Zep et ça prend vite une belle ampleur. Il sait embarquer son monde. Il indique dans le plantureux livret glissé dans le digi qu’il a composé «God» en 1971 et qu’il n’a jamais eu l’occasion de l’enregistrer en studio. La compile propose ensuite des inédits qui valent franchement le déplacement, à commencer par ce «Terra Vision» extrêmement powerful. Lobby et ses amis balancent ensuite un «Working Class Hero» de 14 minutes, en mode heavy jamming upwards assez convaincu d’avance. On finit par se faire avoir avec «Revolution». Trop de son. Lobby Loyde n’est pas un amateur. En 1973, il figurait déjà parmi les géants, mais personne ne le savait.

Signé : Cazengler, Lobby labite

Purple Hearts. Benzedrine Beat. Half A Cow Records 2005

Wild Cherries. That’s Life. Half A Cow Records 2007

Coloured Balls. Ball Power. EMI 1973

Coloured Balls. Heavy Metal Kid. EMI 1974

Coloured Balls. The First Supper Last Or Scenes We Didn’t Get To See. Rainbird 1976

Lobby Loyde. Obsecration. Aztec Music 2006

Lobby Loyde With Sudden Electric. Live With Dubs. Aztec Music 2006

Lobby Loyde. Beyond Morgia. The Labyrinths Of Klimster. Aztec Music 2007

Lobby Loyde. Plays With George Guitar. Infinity 1971

Lobby Loyde. Summer Jam. Lobby’s Last. Aztec Music 2018

Ian D. Marks & Iain McIntyre. Wild About You. The Sixties Beat Explosion In Australia And New Zealand. Verse Chorus Press 2011

WELCOME TO HARLEM

PATRICK GEFFROY YORFFEG

Non ce n'est as un CD, cela se pourrait Patrick Geffroy Yorffeg est musicien, non ce n'est pas un recueil de poésie, cela se pourrait Patrick Geffroy Yorffeg est poëte, non ce n'est pas un tableau, cela se pourrait Patrick Geffroy Yorffeg est aussi peintre, mais l'on s'en rapproche, simplement ( cet adverbe ne signifie pas qu'il y aurait des arts mineurs ) des dessins, sur son album FB, il précise pour les visiteurs étrangers '' drawings'' , j'aurais presque envie de changer l'alpha en oméga et puis d'adjoindre une lettre pour obtenir ''drownings'', noyades en le sens où l'on descend en soi et l'on laisse défiler les images d'une vie incrustées dans le cortex de l'intelligence et encore plus profond dans le cerveau reptilien. Il existe une profonde analogie entre l'art du dessin tel que le pratique Partick Geffroy Yorffeg et le jeu de la trompette, Patrick Geffroy Yorffeg est ( entre autres ) trompettiste, dans les deux cas l'on apporte quelque chose au monde, mais pour émettre ce son ou ce tracé l'on est dans l'acte même de transmission obligé de se couper momentanément de l'univers, pour exprimer totalement sa solitude de créateur. Je n'ai pas dit d'amuseur ou d'afficheur public. Mais celui qui rajoute à l'être du monde, son propre être, crée ainsi un agrandissement, une amélioration, une doublure séparée de l'être du monde. Dans Le Domaine d'Arnheim, Edgar Allan Poe nous conte son héros qui se donne pour but, il y réussit, d'améliorer la création divine.

Des deux cent vingt dessins contenus dans cet album, aux thèmes multiples, nous ne nous attarderons que sur quelques uns. Kr'tnt ! étant un blogue à dominante musicale, nous en avons choisi 21 parmi ceux qui répondent à cette option.

1

SEUL DANS LA SPLENDEUR DU MONDE*

Autoportrait aux feutres pour une présence pas du tout feutrée, des notes bleues, la même encre que sur les anciens cahiers d'écoliers. Ne reste de l'artiste que sa tête et sa trompette, tout le reste est englouti dans une terrible solitude. Peut-être n'est-il pas seul, peut-être est-il seulement la splendeur du monde. Artiste en solo, les moments les plus concentrés, les plus éblouissants du jazz. Le trait discontinu nous rappelle que le jazz est une musique qui peut-être considérée comme un dialogue discontinu avec le silence.

( Un titre suivi d'un astérisque signifie que nous avons donné un titre là où l'auteur l'avait délibérément omis. Celui-ci est emprunté à John Keats )

1

COMMENT L'HOMME DEVINT OISEAU*

Un instant plus tard. Ou plus tôt. Qu'importe la fragmentation du temps, ce qui suit se passe parfois avant. Joyce nous a appris ces discordances structurelles. Dans le jazz ce sont des notes ou plus douces, ou plus criardes, qui s'en viennent faire leurs nids dans l'oreille des auditeurs, il existe une limite où le musicien ne respecte plus l'ordre immonde des choses du monde. Tout s'envole, nuées d'oiseaux acharnées sur le cadavre d'un souvenir, qui s'éparpillent d'un seul coup, sur un klaxon de trompe qui surgit en trombe, ou alors, c'est encore plus troublant, parce qu'une douceur des plus abstraites s'avère aussi inquiétante qu'un poison qui se dépose et cloue le bec du musicien, qui expire. Ou explose.

2

DEUX-SAXOS

Patrick Geffroy Yorffeg est parfois gentil. Vous offre un titre qui vous réconforte. Justement j'avais vu deux saxos vous exclamez-vous, vous êtes content, vous progressez en identification picturale pensez-vous. Eléphant dans un magasin de porcelaines peintes, vous n'avez pas vu le trait d'union, ce qui sépare et retient, vous faites des efforts, vous proposez une double-croche, vous avez effectué un pas dans l'abstraction, c'est bien, mais c'est autre chose, une dyade, ce principe platonicien qui permet de passer du Un au Deux, comprenez du Un au Multiple, car le Un unique ne saurait être accompagné d'un autre, que vous le nommiez 2 ou 3746, sans la dyade intermédiaire vous seriez incapable de compter jusqu'à deux, le musicien de jazz qui pousse son solo ne pourrait jamais jouer dans un groupe. L'on peut le dire la dyade est germinative ! Etonnez-vous si ce principe métaphysique de dualité, de duellité, préside à la production graphique de Patrick Geffroy Yorffeg, il est son unité rythmique de base, à partir duquel tout s'accroit ou tout s'amenuise.

2

LES SAXOPHONISTES

Ce coup-ci Patrick Geffroy Yorffeg ne vous trompe pas, sont bien deux. Les cuivres bourdonnent comme des abeilles. Je ne mens pas. Nous avons un bel ensemble. Au sens mathématique du terme. Avec deux éléments. Si vous regardez plus attentivement, vous remarquerez que chaque élément constitue un sous-ensemble de l'ensemble E. Si vous portez votre attention sur ce que l'on nommerait le décor, vous vous apercevez qu'il regorge d'éléments hachurés qui sont autant d'éléments de plusieurs sous-ensembles qu'il est parfois difficile de visualiser, pour cela il faut se servir d'une autre branche de la mathématique appelée la topologie, j'arrête avec les maths je sens que vous avez du mal à suivre, alors pensez à la musique sérielle, ce n'est pas un secret nous nous dirigeons davantage vers le free-jazz que vers le trad-jazz, imaginez les notes rangées sagement comme les rayons alvéolés des abeilles, emparez-vous du gâteau de cire, décomposez-le, lancez-les alvéoles isolés en l'air et étudiez les manières disparates dont elle vont une fois au sol se reconfigurer en différents paquets structurels. Recommencez à plusieurs reprises. Certes vous improvisez à chaque fois. Mais c'est pour mieux percer le mystère des règles du hasard.

1

LE CONTREBASSISTE

Encore un titre sans ambiguïté. Même que le dessin s'est efforcé à un minimum de réalisme... Nous sommes bien dans le 1. Mais alors pourquoi avoir fait paraître tout ce qui n'existe pas sur ce fond noir. Il eût été symboliquement plus logique de laisser le papier en blanc, le Un se suffit à lui-même, inutile de rajouter une couleur, à tel point que c'est elle que l'on voit en premier, or si le Un n'apparaît pas en premier c'est qu'il n'est pas seul, donc qu'il n'est pas Un. D'abord pourquoi noir ? Je soupçonne l'artiste de faire avec le feutre qui lui tombe sur la main, mais ceci est une autre histoire. Pourquoi pas rouge ? Je ne procède pas au hasard. Ce noir m'évoque irrésistiblement le rouge de la toile de Le Grand Concert de Nicolas de Staël avec son piano et sa contrebasse jaune qui ressemble à une poire géante. Tout cela pour dire que les dessins ( et les peintures ) de Patrick Geffroy Yorffeg ne sortent pas ex-nihilo mais sont aussi porteurs d'une tradition picturale qui remonte à loin. L'on ne fabrique pas un solo de jazz à partir de rien.

4

LE JAZZ EN NOIR EN BLANC ET EN LARGE

Quatre, nous avançons. Saxophoniste, bassiste, pianiste ( il y a aussi un piano dans la toile de de Staël, nous sommes en musique classique ) et batteur, pas d'équivoque nous sommes in jazz. Du Un nous sommes déjà à quatre, mais le noir est devenu blanc. Le titre nous le confirme. Faut-il penser que le jazz est une musique noire appréciée et jouée par les blancs. En large parce que la feuille utilisée était un grand format, la reproduction informatique ne permet pas d'en juger, mais nous revenons à l'adjectif grand devant concert qui désigne quoi au juste, la dimension de la toile ou la qualité du concert. Le noir a laissé place au blanc, il est l'essence de l'épure – admirez le rendu de la précision des poses des musiciens – est-ce parce qu'il n'a pas pu se débarrasser de l'invasion rougeoyante de sa dernière toile, que Staël a mis fin à son existence. Peinture et musique sont des arts dangereux.

6

LE JAZZ C'EST COMME LA VIE

Chassons les ombres du cimetière, il faut tenter de vivre a dit Valéry, certes le jazz est une musique de torturés, chacun dans sa case, mais aussi d'exultation corporelle, de danse, et de joie. Nous n'avons présenté jusqu'à maintenant que des dessins en blanc et noir, pas tout à fait, mais la couleur se fait discrète, ici simplement trois tâches rose, rouge, orangé, des marqueurs génétiques en quelque sorte, si le blanc et le noir correspondent au blues souterrain qui irrigue le jazz, les couleurs sont au centre des rythmiques et des des timbres, jugez de cette volonté de représenter le jazz par des productions muettes, ici le dessin ne saurait être représentation mais suggestion. C'est à vous de chaircher le rythme dans votre corps.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...

FÊTE DE LA MUSIQUE

C'est encore mieux en le proclamant, de l'afficher sur les murs pour mieux le crier sur les toits, et cette apparition de l'animal, poisson froid et chien chaud, toute la gamme de cette force primordiale qui n'irrigue plus que très rarement le sang de l'homme et de la femme obligés de se coller l'un à l'autre pour se réchauffer. Ainsi va l'humanité... sur cette image peut-être un peu trop située dans l'ici festif et maintenant répétitif de la réalité française...

WELLCOME TO HARLEM ( 1 )

Nous entrons ici dans une série numérotée. De un à treize. Nous ne pensons pas que l'ordre numéral invite à la lire comme autant de case d'une bande dessinée racontant une histoire anecdotique avec un début et une fin. Sans doute faut-il la regarder comme l'on écoute des disques de John Coltrane, chaque morceau se développant comme un climat de l'âme de l'artiste. Une phrase de Friedrich Hölderlin donne le la : '' Une félicité nouvelle est donnée au cœur qui persiste''. Les amateurs de réalisme socialiste affirmeront que pratiquement rien dans ce dessin n'évoque le quartier noir d'Harlem. Sur le plan cadastral, ils ont raison, mais ils oublient l'essentiel, Harlem est juste une image, Harlem est partout dans le monde s'il est en vous. Il est sûr que cette cité en laquelle ( elle n'est pas la seule ) le jazz élut domicile en ses années légendaires est chère au cœur de Patrick Geoffroy Yorffeg, elle est à considérer comme un mot talisman, un lieu symbole du peuple du jazz, d'ailleurs le dessin est paré des plus douces fragrances, presque du lavis, une sérénité ineffable se dégage de cette œuvre qui n'est pas sans rappeler les douceurs hiératiques de Puvis de Chavanes. Cela peut étonner, mais Harlem est partout.

WELLCOME TO HARLEM ( 2 )

Celle-ci pour s'apercevoir que la précédente était en couleur. Que voulez-vous le retour du même n'est pas exactement la répétition du même. A Harlem comme partout dans le monde, la nuit les chats sont gris. La nuit est même l'heure idéale de la fête. Le gris n'est pas obligatoirement gris, il grise. Une autre vision du bonheur, certes un jour nous ne serons que des ombres blanches au fond des enfers, de fait plus légers que dans notre vie. Il n'est pas obligatoire que la pulsation originelle qui nous assaille soit anéantie avec nous. La mort n'est peut-être que le filigrane de la vie.

WELLCOME TO HARLEM ( 3 )

Ce coup-ci il faut l'admettre, le dessin est beaucoup plus inquiétant. La foule semble s'agglomérer et l'esprit n'a plus l'air à la fête. Le gris s'assombrit, le solo ne se ressemble plus, il se teinte d'angoisse et d'attente. Le même se ressemble de moins en moins. Ce n'est plus la nuit, mais l'ennui. Une variation atmosphérique dans la perception du monde et nous voici dans un autre monde. La joyeuse kermesse du début se mue en morne défilé. Toute répétition engendre-elle la lassitude. Opacité.

WELLCOME TO HARLEM ( 4 )

L'on a poussé les murs, l'espace est libéré. Un champ de neige. Les ombres n'ont jamais été aussi noires et jamais aussi joyeuses. L'on sent l'entrain, la joie de vivre, tout baigne dans un merveilleux idyllique. Plus besoin de musiciens. La danse suffit. Autant de signes qui ne font pas signe mais qui gesticulent. Peut-être atteint-on à une sorte de transe mystique échevelée et immobile, le mouvement s'inscrivant comme des lettres inconnues sur le tableau blanc de l'âme vierge. Harlem n'est pas obligatoirement noir. Il peut atteindre à l'innocence de Marc Chagall.

WELLCOME TO HARLEM ( 5 )

Une subtile variation comme si le solo de trompette était en quelque sorte doublé par un feulement de sax aphone, les ombres noires paraissent plus sombres que sur le précédent car le blanc de neige est encombré de taches grises comme si l'ombre était plus claire que le corps qui la projette. L'ambiance n'en est pas morose pour autant, au contraire, elle s'intensifie, un remuement insaisissable dans tous les coins, il est temps de recopier le proverbe Igbo qui l'éclaire de sa sagesse sentencieuse : Le monde est comme un masque qui danse : pour bien le voir il ne faut pas rester à la même place. D'ailleurs n'est-il pas vrai que les couleurs du peintre sont son masque de guerre. Ici lumineuse. Vibrionnant tel un amas de spermatozoïdes.

WELLCOME TO HARLEM ( 6 )

Nous nageons en pleine folie. La diagonale du fou partage le tableau, blanc d'un côté, multicoloré de l'autre. Avec en plus cette noirceur des hommes qui s'en détachent souverainement. Comme pour affirmer la phrase d'Euripide : Nombreuses sont les merveilles de l'univers, mais la plus grande de toutes reste l'Homme. Que son âme soit blanche comme une colombe ou noire comme le cafard. Ici pas de cafard, comme si le jazz oubliait qu'il sortait du blues et qu'il était, aux heures de ses plus flamboyantes exaltations, encore plus bariolé que l'arc-en-ciel.

WELLCOME TO HARLEM ( 7 )

Ce sept serait-il de pique ! Nous sommes ailleurs. Ailleurs que le dessin. Pourquoi n'ai-je pas évoqué d'une façon précise les gestes des personnages. Oui certains sont musiciens, oui certains sont des danseurs, d'autres s'esbaudissent moultement sans que l'on puisse décider ce qu'ils font au juste. Et à l'injuste. Mais ce répertoriage me semble insignifiant. Ce qui compte c'est que par-delà leur signifiance, disons sociale, ils fassent signe. Pas à nous. Ne nous prenons pas pour le centre du monde, parce que celui-ci est comme Harlem partout, non ils font signe de Patrick Geffroy Yorffeg, ils sont à interpréter comme ces calligrammes que les calligraphes chinois jettent telle une bouteille d'encre à la mer sur la laque du papier, ils ne forment pas de mots, ils sont le mot à eux tout seul, tout le monde peut le déchiffrer mais ce que l'on doit lire c'est l'art du peintre, car le mot devient alors le nom du calligraphe. Il est nécessaire que l'amateur retrouve non pas la représentation de l'objet ou du sujet, mais le souffle, expulsé de l'intérieur de son soi, du geste qui le produit. Tout comme l'on reconnaît la flamme de Coltrane sans avoir vu la pochette du disque. L'on pense, puisque notre peintre est aussi poëte à ces glyphes que traçait Henri Michaux qui ne sont plus des lettres et pas encore des dessins. Il est des lignes où peinture et poésie se rejoignent.

WELLCOME TO HARLEM ( 8 )

Groupe de jazz est une expression consacrée. La série change de cap, Patrick Geffroy Yorffeg réduit la focale. Des fanfares de Congo Square l'on passe aux quatuors, aux quintettes des clubs. De la macro au micro. De la foule endiablée aux individus. Personnages qui passent telles des notes colorées d'un solo, ils glissent entre ciel de pare-brise balayé de traces d'essuie-glaces et le sable des rêves mouvants engloutis. Où va la beauté quand elle traverse le monde ! Et si la chatoyance du monde s'évanouit aussitôt que produite l'artiste a-t-il le don de la fixer par une opération d'alchimie synesthésique. Ne peut-on exprimer une chose que par ce qu'elle n'est pas.

WELLCOME TO HARLEM ( 9 )

Lorsque l'on se rapproche, que l'on cherche à savoir à quoi se résout cet effet qui a provoqué de profondes vibrations en vous, une pierre que l'on jette en soi qui n'arrête pas de tomber encore et encore, l'on est bien obligé de reconnaître que ce n'est qu'un simple la qui a bon do, tout comme ces gens issus des délires d'un Salvatore Dali et lorsque l'on s'approche l'on reconnaît nos costumes de tous les jours, comme ils sont laids et anguleux, des géométries figées sur place, à regarder de trop près l'on ne voit que la réalité, nous qui nous prenions pour des Narcisse orangés ! Nos écorces sont à terre et nous sommes couleur muraille. Grisâtres. Astres morts.

WELLCOME TO HARLEM ( 10 )

Cachons-nous dans le tutti de l'orchestre, fondons-nous dans la masse, devenons transparents, noyons-nous dans l'anonymat de la goutte séminale, à défaut d'être original, soyons l'originel indistinct, ce qui n'est pas encore advenu puisque nous ne sommes pas, soyons le possible, l'inattendu de l'attendu. Ne formons-nous pas une bande hermétique, ne sommes-nous pas comme des hiéroglyphes égyptiens que personne n'aurait encore déchiffrés, une fresque dont tous les éléments auraient été mélangés, les pièces éparses d'un puzzle...

WELLCOME TO HARLEM ( 11 )

Le tout est de se retrouver. Un jeu. Ce n'est pas que les murs ont des oreilles, c'est que nous sommes les murs. Mais certains s'en détachent. Le proverbe Igbo n'a jamais été aussi prophétique. Seuls seront eux-mêmes ceux qui auront osé être, le geste d'appel ou le geste d'acceptation, dans le passage du témoin ce qui est important ce n'est pas le témoin, c'est le passage, l'acte d'être soi en esquissant les silhouettes. Les flèches du lac de Stymphale tombent sur nous mais ne nous transpercent pas.

WELLCOME TO HARLEM ( 12 )

Du moins l'avons-nous cru. Nous voici debout et survivants dans la neige d'un autre âge. Une génération a passé. Le rap a remplacé le jazz. Pas de quartier. Toute tentative artistique est-elle vouée à l'échec. Quand votre solitude ne fait pas l'histoire c'est l'histoire qui vous ratt-rap. Qui vous jazz-trappe.

WELLCOME TO HARLEM ( 13 )

Que chacun se débrouille comme il peut dans ce monde qui nous ressemble de moins en moins, à chacun son petit carreau de plexiglas géométrique. Les pièces du puzzle se mettent en place, ce qu'il dessine c'est une étrange solitude à un, à deux ou a plusieurs, la règle est simple il faut être pareil à l'autre pour s'assembler. Un immense dallage vitrifie Harlem. La vie continue. Certains résistent, ils jouent encore de la musique. D'autres peignent. A l'instar de Patrick Geffroy Yorffeg.

Même quand tout est perdu, il est important de dessiner des signes de victoire sur la robe des poneys de guerre.

Damie Chad.

ERIC BURDON AND THE ANIMALS / 1968

Enregistré en décembre 67, sorti en mai 1968, cet album est souvent considéré comme le frère jumeau de Winds of Change. Apparemment son souvenir aurait moins marqué la mémoire collective même si deux de ses titres surgissent en vrac dans la tête de ceux devant qui le nom d'Eric Burdon est prononcé. Il est vrai qu'il est un peu borderline, un peu trop de son époque et en même temps un peu trop expérimental. Pour ne pas résister à un mauvais jeu de mots nous dirons qu'il est davantage hippie-free que hippie-freak !

La pochette attire l'œil. Elle est signée de Fred Otnes. Pas n'importe qui. Dans les années soixante il illustrera bien des couvertures des plus grands magazines américains. Pas le gars à se contenter d'une seule image. Vous en file sous les yeux un minimum de trois ou quatre, échelles différentes, utilisation de silhouettes monochromes et surimpressions. Son art confine au collage. Même s'il travaille à partir de photos connues ( hommes politiques, écrivains, etc... ) il essaie plutôt de suggérer une certaine idée de la globalité de l'évènement traité comme s'il réunissait plusieurs points de vue sur la question. Il réussit l'exploit de donner au lecteur l'impression que l'artiste a traduit la nébulosité, ou le questionnement, ou l'idée bien arrêtée qui agite son esprit. Otnes possède cette particularité de faire croire à tout un chacun qu'il penche de son côté. Son art intersectif réside en une manipulation abstraite de représentations réalistes. Il n'a réalisé que peu de pochettes de disques, les plus représentatives restent celles de la série anthologique Atlantic Rhythm and Blues.

Eric Burdon en blanc et noir occupe l'espace de quatre des vingt carrés qui parcellisent la pochette. Le nom d'Eric Burdon apparaît mais si vous voulez voir celui des Animals il vous faut le chercher... Les mauvais esprits remarqueront qu'il est disposé à côté de la case quasi-centrale qui représente un animal. Pas n'importe lequel : la colombe de la paix. Nous sommes en pleine guerre du Vietnam et il n'y a pas d'équivoque, Burdon est contre cette guerre et la mécanique destructrice de la société qui l'a engendrée... Le lecteur optimiste adorera l'effulgence orangée du recto de cette couve, le pessimiste s'attardera sur son verso, identique, mais d'une tonalité bleu sombre... Le titre de l'album est résolument positif, traduisons en forçant le trait, les ennemis finiront par se réunir, si vous préférez une vision dialectique, empruntons-la au président Mao Tsé Toung qui en ces temps-là enseignait au monde entier que Deux se réunissent en Un ( pour ajouter aussitôt que Un se divise en Deux ) je ne sais si Fred Otnes avait ce principe en tête lorsqu'il a composé son artwork avec face lumineuse et face obscure... Plus près de la culture britannique le titre The twain shall meet est pour ainsi dire une réplique de l'expression Never the twain schall meet tirée d'un des plus célèbres célèbres poèmes de Ruydard Kipling, The Ballad of East and West dans lequel un indien ( d'Inde ) et un anglais finissent après s'être âprement combattus par devenir frères de sang... Un jour l'amour entre les hommes triomphera, un des futurs albums d'Eric Burdon s'intitulera plus simplement Love is...

THE TWAIN SHALL MEET

ERIC BURDON AND THE ANIMALS

Eric Burdon : vocal / John Weider : guitar, violin / Vic Briggs : guitar / Danny McCulloch : bass, vocal / Barry Jenkins : drums.

Monterey : le festival de Monterey fut un révélateur pour Eric Burdon, pas tant musicalement parlant, n'en fut-il pas avec ses nouveaux Animais partie prenante, que par cette foule de jeunes gens, ces beautiful people, qui parurent à ce natif de la froide Albion un nouveau peuple, la résurgence d'une tribu d'indiens miraculeusement reformée un siècle après leurs exterminations, qu'elle ait changé de couleur de peau n'avait pas d'importance, la possibilité d'une autre vie, d'un autre pays, n'était plus une utopie, même plus un rêve, mais un embryon de réalité palpable du bout des doigts. En France, vieux pays révolutionnaire, se déroula aussi au joli mois de mai 68 un phénomène semblable mais totalement différent car enté selon une historiale dimension politique. Aux USA une foule pacifique offrait des fleurs, en France on jetait des pavés. Certains accouchements sont plus violents que d'autres, mais au résultat les deux bébés ne survécurent que peu de temps à leurs tumultueuses naissances... Mais lorsque Burdon et ses sbires enregistrent ce disque, ils se sentent chargés d'une mission quasi spirituelle, ce nouveau monde qu'ils ont touché du doigt est en demande d'une bande-son originale. Le précédent opus Winds of change dans la structuration de ses morceaux, si miroitants, si novateurs qu'ils soient, n'était à y réfléchir qu'un ramassis de chansonnettes des plus traditionnelles. L'hymne folk We shall overcome n'était que la future promesse d'un monde meilleur. Monterey est le témoignage que la la chose attendue a eu lieu, que le vœu pieux a été en partie réalisé. Que l'on est en train de quitter les champs du possible pour entrer dans l'autre contrée de l'effectivité. Quelques notes de cristal et Burdon qui murmure, trois mots, pas le merveilleux ''il était une fois'' dont on sait qu'il raconte une belle fable mensongère mais la formule sacramentelle du dépouillement prométhéen de Dieu, In the begining, c'est un nouveau monde qui commence, qui déboule sur une cascade instrumentale sans précédent, le groupe a bénéficié de musiciens additionnels – notamment une trompette à la Jéricho, longtemps que je l'avais écouté, mais une évidence m'a sauté aux oreilles, peut-être grâce à la chronique de la semaine dernière du Cat Zengler sur Jimbo, c'est que ce morceau propose de profondes analogies sonores avec le son des Doors, ne pensez surtout pas à du copiage ou de l'espionnage industriel, mais une rencontre, plus que l'air du temps, parfois des artistes sont des caisses d'incarnation miraculeuses de leur époque... Les lyrics évoquent l'ambiance et différents moments scéniques du festival écoutons-les comme des mantra opératifs que l'on récite sans en connaître le sens, c'est la musique - une fête pour les musicos - qui mène la danse du diable et des anges, emplie de folies galopantes et de ruptures sanglantes, pleine de ces années de feu et de cendre, d'avancées et de piétinements d'exaltation et de brisures effrayantes que furent les mid-sixties. Just the thought : vaguelettes, ne nous y trompons, cette flûte innocente, l'on pourrait s'endormir, mais non, une étrange conjonction avec le deuxième disque des Doors s'impose, même recherche d'une douceur rassurante et inquiétante, le morceau s'étiole, une fleur vénéneuse qui se meurt de respirer ses propres senteurs, musique ensorcelante aussi nauséabonde qu'une charogne de Baudelaire qui serait la seule invitation au voyage possible, Danny McCulloch est au vocal, il ne dépare pas après Burdon, loin de là, le texte est à la hauteur, tout se passe dans la tête mais parfois les tubéreuses corolles qui poussent hors de notre cerveau sont carnivores, l'homme est un cannibale qui se mange lui-même, ses rêves certes, mais aussi son corps. Les morts rêvent-ils encore. Peut-être sommes-nous, nous les vivants, fragmences de leurs cauchemars. Monterey était un hymne, Just the thought est un fredonnement délétère. Closer to the truth : c'est ce que l'on pourrait appeler un blues expérimental, très frustre et très savant, avec de subtils décrochages comme si le son vous parvenait d'un poste de radio éloigné puis rapproché puis exilé au loin, une jam-session improvisée, une partie de plaisir pour les guitares qui se tirent la bourre et s'interpénètrent, la voix de Burdon fait office de rythmique et vous avertit que le secret de l'homme est en lui et pas dans le monde. Sous prétexte de passer un message sans doute parle-t-il de lui. No self pity : philosophiquement dans la même veine, une osmose parfaite entre l'accompagnement, la basse de McCulloch est éblouissante, et Burdon qui joue au grand sage, vous dit que vous trouverez toujours plus grand et plus petit que vous, que le génie de l'homme n'est rien comparé aux beautés de la nature, il pourrait vous chanter la messe en latin ou votre propre condamnation àmort que vous trouverez l'ensemble merveilleux. Orange ans red beams : troisième tranche de la même trame musicale c'est pourtant le seul qui soit crédité uniquement à Danny McCulloch et non pas à tous les participants, c'est d'ailleurs lui qui se charge du vocal, chargé de glaires d'un nouveau-né qui a du mal à retrouver sa respiration, un morceau qui fonctionne un peu à la manière d'une maladie auto-immune, tempo lent sur lequel se greffent des bruits mal identifiables, à un tel point qu'à un certain moments malgré une trompette insistante, ce rampement de bassine terreuse sur le sol j'ai cru que les chiens s'amusaient entre mes jambes, mais non c'était le disque, lever du soleil, naissance d'un enfant, n'est-ce pas l'humanité entière qui renaît chaque matin en tout homme.

Sky pilot : plutôt un astronaute de l'espace intergalactique, un véritable ovni tombé sur les ondes radiophoniques, bon pour la voix a cappella si magnifique pas de problème, celle de son maître Eric Burdon, n'a qu'à ouvrir la bouche pour que l'on comprenne que l'on est en plein drame, pas un truc fictionnel, un machin qui nous concerne, mais le morceau en lui-même, on n'en n'avait jamais entendu de pareil, ça démarrait à peu près convenablement, mais ce refrain qui s'élevait comme une prière impie, un chœur grégorien en goguette qui s'en va tirer la barbichette du divin, et le boucan qui survient au milieu, faudra attendre le II de Led Zeppelin pour en entendre un pareil, je veux dire qui s'harmonise destructivement avec ce qui précède et ce qui suit, et puis ces sons de cornemuses venus tout droit d'un régiment de hihglanders qui monte imperturbablement à l'attaque comme dans les films, et au milieu cette douceur révoltante... on ne comprenait pas tout mais assez pour intuiter que Burdon s'élevait contre les bombardements au Vietnam. Tout le monde en prend pour son grade, la prêtaille et la piétaille, la religion et l'armée, le titre est magnifique, vraisemblablement inspiré par l'actualité et par ces images qui traînaient partout à la TV où l'on voit le prêtre bénir l'avion qui va s'envoler pour larguer la bombe atomique sur le Japon... un oratorio d'une puissance folle, qui file la chair de poule et vous pousse à l'insoumission. Le genre de morsure qui ne doit pas vous faire que des amis dans l'establishment. A la limite il serait possible pour les imbéciles de traiter les morceaux précédents pour de la masturbation expérimento-musicale, un groupe de hippies pas très clairs sous fumette acidulée, mais là c'est un coup de boutoir dans la forteresse étatique... The unknown soldier des Doors ( sur Waiting for the sun ) ne lui arrive pas à la cheville. Burdon et ses Animals touchent à l'universel. We love you Lil : quand on a frappé si fort sur la plage précédente l'on peut tout se permettre à la suivante. Sans dire un mot de plus. Un instrumental, n'imaginez pas un petit coucou à une groupie, la petite Lil, l'air sifflé en préambule vous renseigne sur son identité officielle, Lili Marleen de Marlène Dietrich, l'hymne plébiscité par les troupes allemandes durant la deuxième guerre allemande, aucune nostalgie fachisante bien entendu mais une façon de dire que les ravages du conflit n'égaleront jamais le souvenir d'un amour dans une âme humaine... magnifique mélodie avec cette cloche qui résonne comme un glas funèbre sur les brouillardeux glissandi de guitares de Weider et de Briggs, et petit à petit la joie survient comme des pousses d'herbes folles qui sortent de terre car l'amour de la vie est plus fort que le désir de mort. Il est rare que l'on écoute un instrumental rock en-dehors des prouesses des musiciens, mais ici la beauté sonore l'emporte sur l'habileté qui n'est pas restée en rade. All is one : retour des highlanders, toute la nostalgie des bruyères et des landes, un vol de bourdonnement d'abeilles s 'enfuit d'un sitar, Burdon moane comme s'il récitait les koans du Yi King, et le chant gravit les étages et monte sans fin jusqu'à s'échouer sur la motte fondante de beurre du violon électrique, Burdon vous parle de l'unité de toutes les unités, une leçon de philosophie qui s'emballe comme un moulin à prières tibétain emporté par un ouragan, tout est un, et un est tout, tout est dit, tout est tu. Ne posez pas de question. Sinon vous n'avez pas compris.

Depuis les cinq cents livraisons précédentes je n'ai jamais pris autant de plaisir à (re)découvrir un disque.

SKY PILOT / 1968 Let's Go / Vancouver TV

ERIC BURDON AND THE ANIMALS

La petite sucrerie habituelle, sur You Tube, un bonbon au poivre, pour changer, c'est ce que l'on appelle de la télévision didactique, d'abord Eric prend la parole, ne mâche pas ses mots, ensuite les Animals sur scène plantés comme des piquets de tomates, regardez les bien car vous n'allez pas les voir longtemps, vous avez le son, puis les images qui envahissent l'écran, des scènes d'actualités, guerre de 14, de 39, jusqu'à la bombe d'Hiroshima, si vous n'avez pas compris que c'est une chanson anti-guerre c'est que vous êtes particulièrement obtus, frères chrétiens ne regardez pas les deux premières minutes, vous seriez déçus et honteux... sur les dernières notes, retour sur la scène, les musiciens ont disparu, sont remplacés par des militaires de tous les pays ( qui ont refusé de s'unir ! ). De ce temps-là les canadiens n'y allaient pas à vents couverts ! L'intention est bonne, le résultat un peu kitch !

Damie Chad.

XXVI

ROCKAMBOLESQUES

LES DOSSIERS SECRETS DU SSR

( Services secrets du rock 'n' rOll )

L'AFFAIRE DU CORONADO-VIRUS

Cette nouvelle est dédiée à Vince Rogers.

Lecteurs, ne posez pas de questions,

Voici quelques précisions

107

Le Chef n'eut même pas le temps de craquer l'allumette pour enflammer son Coronado, au fond de la fosse les Réplicants s'agitaient dans tous les sens, il était difficile de comprendre ce qui se passait. Au bout d'un quart d'heure la situation s'éclaircit. La plupart d'entre eux s'étaient massés sur les bords, laissant un vaste espace dégagé devant la plus grosse des machines sur lequel vinrent se placer une partie d'entre eux, il fut facile de les compter car ils se rangèrent à la manière des militaires, formant un impeccable bataillon de dix rangs de dix individus qui restèrent-là sans bouger. Nous ne comprenions pas ce qu'ils attendaient. Au bout d'un quart d'heure il nous sembla que la machine bougeait. Imaginez un énorme parallélépipède aussi long et trois fois plus large que deux wagons de marchandise. Une espèce d'auvent transparent coulissa du toit de l'appareil et se déploya lentement au dessus du bataillon immobile, puis commença à se retirer en arrière doucement. Les Réplicants n'avaient pas bougé d'un millimètre.

Tout à coup nous comprîmes que nous ne comprenions pas. Sitôt que le toit mobile eut repris sa position initiale à l'instant une centaine d'autres Réplicants se rangèrent devant la machine.

-

Nom de Zeus grogna Vince, j'ai dû rater un épisode !

Nous partagions tous la même incompréhension. Nous n'eûmes pas le temps d'épiloguer, déjà le toit mécanique se remettait en mouvement. Nous écarquillâmes les yeux, nous concentrâmes toute notre attention sur la scène, mais elle se déroula de la même manière que la précédente. Et nous restâmes plongés dans la même stupéfaction. Une nouvelle fois cent Réplicants vinrent se ranger devant la machine, mais leurs rangs étaient nettement moins rectilignes, chacun déposa à ses pieds une grosse caisse sur laquelle ils finirent par s'assoir attendant que le toit transparent les recouvrit et puis ait reculé. Une quatrième centaine de Réplicants poussant d'énormes malles se rangèrent tant bien que mal devant la machine !

-

Inutile de les regarder avec des yeux de merlans frits, la chose est aussi simple que bonjour dit le Chef

-

Moi il me manque une pièce dans le puzzle s'exclama Charlotte, ils se mettent devant, le toit avance et recule et d'autres viennent prendre leur place, mais où sont ceux qui les ont précédés, c'est tout de même étrange !

-

Non, pas du tout, c'est extrêmement logique, ils sont là mais vous ne les voyez pas quand ils s'écartent sur les bords ! Le Chef prit le temps d'allumer son Coronado. Cette espèce de couvercle qui les recouvre et puis s'en va n'est pas une vulgaire structure en matière plastique transparente mais un mécanisme ultra-perfectionné qui rend les Réplicants invisibles !

-

Un rayon d'invisibilité on aura tout vu, si je peux me permettre grogna Vince, nous avons affaire à un ennemi redoutable !

-

Par contre m'écriais-je j'ai compris les changements de la villa, non seulement les Réplicants sont invisibles mais tout ce qu'ils touchent aussi, puisque les caisses sur lesquelles ils se sont posés voulez-vous supprimer un arbre dans le jardin il suffit qu'un Réplicant pose la main dessus, voici pourquoi la maison changeait du tout au tout d'un jour sur l'autre, nous croyions être seuls nous étions entourés par une foule de décorateurs qui devaient se marrer à chaque métamorphose !

-

Certains sont invisibles mais d'autres ne le sont pas, ils sont donc doublement dangereux précisa le Chef

-

Je ne regrette pas d'être venue quand je pense à l'article que je vais publier, je sens que je vais être bombardée rédactrice en chef, Brunette en bondissait de joie sur place, finie la rubrique des chats et des chiens écrasés !

-

Ne prenez pas vos rêves pour des réalités – la voix était glaciale - vous êtes tombés dans le piège, oui nous pouvons être invisibles, et nous montons toujours la garde à l'endroit exact où Eddie Crescendo à disparu !

108