KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 669

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

12 / 12 / 2024

LARRY JON WILSON / DANIEL ROMANO

SWERVEDRIVER / LAURENCE MYERS

CRACK CLOUD / JUNIORE / THE SUPER SOUL REVUE

ONCE UPON THE END / FREDERIC GOURNAY

WILLIAM BLAKE

Sur ce site : livraisons 318 – 670

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Wizards & True Stars

- Larry Jonagold

Dans un texte imprimé sur la pochette intérieure de Let Me Sing My Song For You, Jeb Loy Nichols raconte qui est Larry Jon Wilson. Larry Jon était un corporate qui bossait depuis dix ans dans la pétrochimie, jusqu’au jour où il est arrivé à Coconut Grove, en Floride. Et là il a flashé sur les drop outs débarqués de Greenwich Village - Singers that had left Greenwich Village in search of somewhere to be poor. A Kind of run down neo Nashville by the sea - C’est là qu’il rencontre Fred Neil ! Et qu’il devient un homme libre. Ça lui prend 5 ans. Il se laisse pousser les cheveux et se paye une grosse moto. Puis il va aller s’installer à Nashville en 1975. Tony Joe White avait déjà fait 6 albums, Townes Van Zandt 7, Mickey Newbury 8 et Kris Kristofferson 5.

Donnie Fritts refile le numéro de Larry Jon à Jeb Loy Nichols. Jeb l’appelle et Larry Jon lui déballe ses conceptions sur le music biz : pas question d’enregistrer pour un label qui a plus d’avocats que d’artistes. Et chaque fois qu’un label l’appelle, il voit les vautours tourner au-dessus de sa maison. Puis il indique que sa porte est ouverte - there’s always whiskey waiting, scotch too and a place to crash - Larry Jon est pote avec tout le monde - serveuses, mécaniciens, former lovers, musiciens, drifters, drinking buddies, bank tellers, trapeze artists, poltergeists. All who crossed his path - Fantastique personnage. Et il ajoute qu’il n’y a rien de tel qu’une bonne chanson pour apprendre ce qui vaut la peine d’être appris. Il dit aussi qu’il est du côté de celui qui vient APRÈS - the guy who comes in second place. That’s the guy I wanna have a drink with. Le mec qui a bossé dur, qui est resté correct, honnête et qui n’a jamais rien gagné. That’s the guy with the best stories - Et emporté par son élan, Larry Jon clame que «Mickey Newbury oughta be president. Oughta be in charge of the whole damn show.» Puis il se reprend et dit qu’il ne souhaiterait pas ça, même à son pire ennemi. Larry Jon parle comme un prophète. Jeb recueille ses paroles - Grace and mercy, he once said. Ce sont les deux qualités les plus nécessaires aux gens et celles qui manquent chez la plupart des gens - Il parle bien sûr de la charité chrétienne. Puis il ajoute à propos d’une femme trop riche qu’«une culture basée sur le cash, le profit et l’intérêt personnel n’est pas une culture, but a state of madness.» Il dit que ça lui a pris des années pour apprendre à ne pas merder - to learn how not to bullshit.

Bruce Dees et Rob Galbraith, qui ont produit les trois premiers albums de Larry Jon disent que ses chansons sont some of the best stuff we ever cut. On les croit sur parole.

Larry Jon Wilson enregistre New Beginnings en 1975. Ça sort sur Monument, le label de Roy Orbison. «Ohoopee River Bottomland» et «Canoochie Revisited (Jesus Man)» renvoient directement à Tony Joe White. On a des chœurs de rêve. C’est du pur jus de Muscle Shoals avec Reggie Young et Tommy Cogbill. Dans Canoochie, il développe son story-telling - I hope I see Kay Simmons here/ I sit next to her every chance I can - Fantastique groove, fantastique qualité du texte, fantastique présence. «Throught The Eyes Of Little Children» est la Beautiful Song par excellence. Il refait encore son Tony Joe avec «The Truth Ain’t In You» et aménage un petit rebondissement avec You don’t love Jesus. La B bascule dans la pure magie balladive avec «Lay Me Down Again». Cet homme est un magicien. Reggie Young fait des étincelles sur «Melt Not My Igloo».

Il faut voir la dégaine de Larry Jon au dos de la pochette de Let Me Sing My Song For You. Il a une bonne bouille, il pourrait être charcutier ou prof de latin. Il est bien coiffé, barbichu et porte une chemise brodée. Il sonne vraiment comme Tony Joe White, «Drowning In The Mainstream» ne laisse aucun doute. C’est exactement la même ambiance, le même ton. Derrière, tu entends Reggie Young gratter ses poux. Tout est intense et beau sur ce balda, «Sheldom Churchyard» est gratté à sec. Cut profond et brûlant de ferveur. «I Remember It Well» est extravagant de qualité. Tu sens le gros calibre, tout ici est de qualité, les choix compositaux et l’interprétation. Il attaque sa B avec «Think I Feel A Hitchhike Coming On». On sent poindre le Fred Neil en lui. Ampleur considérable, timbre chaud d’immersion universelle. Il revient à Tony Joe avec «Life Of A Good Man». Même power de cool dude.

Larry Jon est un artiste complet et même fondamental.

Il enregistre Loose Change à Muscle Shoals en 1977 et ça s’entend ! Il gratte aussitôt les poux du paradis sur «In My Song» et il t’installe au paradis avec ce big groove de Muscle Shoals qu’est «I Betcha Heaven’s On A Dirt Road». Comme t’es au paradis, t’en profites encore avec ce coup de génie qu’est «Shake it Up (One More Time)» et Reggie Young on fire. La classe de la compo te laisse coi. Larry Jon tape en plein dans l’œil du cyclope, et en plus, t’as le solo du paradis et les chœurs du paradis. Franchement, t’en demandais pas tant. Mais Larry Jon te donne tout ça. Il tape ensuite un heavy boogie de Mose Allison, «Your Mind Is On Vacation» et Larry Byron te gratte des poux de gras double. En B, t’entends encore Reggie Young faire les étincelles sur «July The 12th 1934» (que Larry Jon transforme en 1939 dans le chant). C’est gorgé de vie intrinsèque et chanté à l’oss de l’ass. Encore une merveille de délicatesse avec «Song For Jonah». Reggie Young y étincelle. Tu sors de cet album transi de bonheur.

Sur Sojourner, notre héros Larry Jon tape une petite cover de Dylan, «I’ll Be Your Baby Tonight», à coup de bring the bottle over here/ I’ll be your baby tonight. Pure merveille. Il tape une autre cover en B, le fameux «Stagger Lee». Derrière, t’as Reggie Young et Tommy Cogbill, alors ça s’entend. Fantastique allure ! T’as tout : la voix, le swing et Reggie Young. En A, il tape aussi une cover du «You Mean The World To Me» de Mickey Newbury, avec une fantastique chaleur humaine. Deep inside Larry Jon ! Le coup de génie de l’album s’appelle «It’s Just A Matter of Time», un heavy groove signé Brook Benton. Larry Jon y met tout son art vocal, bien épaulé par Reggie et Tommy, les démons de Muscle Shoals, ex-American boys de Chips Moman.

Paru en 2008, Larry Jon Wilson n’est pas son meilleur album, même si «Shoulders» te prend à la gorge. On l’entend inspirer avant d’attaquer le chant. Il tape une cover du «Heartland» de Dylan - My American Dream/ Fell apart as it seems/ Tell me what it means - Classic balladif country dylanesque, tell me what it means. Il renoue avec l’admirabilité des choses de Tony Joe dans «Feel Alright Again» et passe au confessionnal avec «I Am No Dancer» - I’m no dancer/ Girl/ But watch me more - et il y va à l’I can move with you et à l’I am what I am. Puis on se régale encore d’un «Rock With You» très dense, très profond, très intime, il y déroule son as long as I’m rocking with you. Dans ses fantastiques liners, Jerry DeCiecca raconte comment cet album fut enregistré à Perdido Key, une île qui se trouve à la frontière de la Floride et de l’Alabama. En 7 jours, ils ont enregistré 20 cuts - Cet homme hors du temps racontait des histoires d’auto-stop, de billard, de paternité, de gambling, drinking, women, et les amitiés qu’il a partagées avec Townes Van Zandt et Mickey Newbury - DeCiecca ajoute qu’à part «Shoulders» joué deux fois, tout l’album is all first and only takes.

Signé : Cazengler, fort marri Jon

Larry Jon Wilson. New Beginnings. Monument 1975

Larry Jon Wilson. Let Me Sing My Song For You. Monument 1976

Larry Jon Wilson. Loose Change. Monument 1977

Larry Jon Wilson. Sojourner. Monument 1979

Larry Jon Wilson. Larry Jon Wilson. Drag City 2008

L’avenir du rock

- Romano n’est pas un romanichel

(Part Two)

De loin en loin, l’avenir du rock invite ses amis à dîner. Il n’en reste plus des tas. Les gens ont fini par se lasser de ses facéties. Un dîner chez l’avenir du rock n’est jamais un dîner conventionnel, au sens où l’entendent la plupart des cons. Si l’un des invités se pointe avec des fleurs ou une bouteille de champagne, la première chose que fait l’avenir du rock c’est de balancer tout ça par la fenêtre, puis d’ajouter, avec une pointe de mélancolie dans la voix :

— M’enfin, amigo, nous n’en sommes plus là.

L’invité interloqué croit que le plus dur est passé, mais il se trompe.

Il est bon de préciser à ce stade des opérations que chaque dîner chez l’avenir du rock est un dîner à thème. Ce soir-là, l’avenir du rock porte un petit chapeau manouche et une fine moustache dessinée au feutre. Au milieu du salon brûle un feu de camp !

— Dis donc, avenir du rock, ne crains-tu pas de foutre le feu à tout l’immeuble ?

— Pour cuisiner cette ragougnasse, il me fallait un feu michto, gadjo.

Il règne une ambiance extraordinaire dans le salon. Le plafond est déjà noir de suie. Les flammes crépitent et une petite marmite danse mollement au-dessus du brasier. L’avenir du rock y trempe une cuillère en bois, la porte à ses lèvres et hoche la tête en manière d’assentiment, avant de s’essuyer la bouche avec la manche de sa veste rapiécée. Les enceintes de la stéréo bombardent une belle pompe manouche. On se croirait dans la roulotte de Tchavolo Schmitt.

— Prenez place les amis. Asseyez-vous autour du feu.

— Par terre ?

— Ben oui, gadjo. Les chaises sont dans le feu.

L’avenir du rock sert le ragoût dans des timbales en fer pas très propres et bien cabossées.

— Mais où est le chat Pompon, avenir du rock ? Il n’est pas venu nous saluer ?

— Il est dans ta gamelle, gadjo.

Un silence de mort s’abat sur la petite assemblée. L’un des convives trouve le courage de briser le silence :

— T’es un vrai manouche ou tu fais semblant ?

— Pas manouche, gadjo. Juste Romano.

L’avenir du rock ne fait jamais rien au hasard. Même ceux qui prétendent le connaître tombent encore des nues. Pour honorer Daniel Romano, il lui fallait sortir le Grand Jeu.

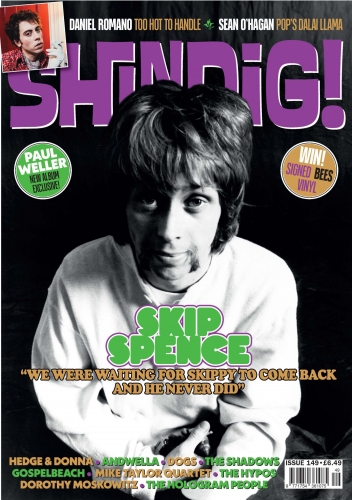

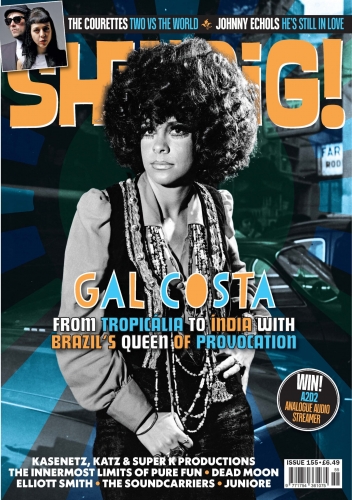

Romano ? Crack ! C’est Andy Morten qui s’y colle dans Shindig!. En bon samaritain, Morten y va comme il faut y aller, album par album. Et t’en as un paquet. Un cas comme celui du Romano, ça se travaille album par album. Il tire son génie de sa prolixité - Across 15 years, 25 albums - Morten parle d’un chameleon-like Romano qui a émergé «as an unstoppable creative force, dont la musique enjambe les genres, défie les attentes et suscite l’adulation.» Eh oui, on y est. Adulation. One more time. Ian et Daniel Romano, nous dit Morten, ont construit un studio à Toronto et l’ont baptisé Camera Varda en hommage à Agnès Varda. Pas de meilleure entrée en matière pour un chapô Shindigois.

Morten est à Totonto pour causer du nouvel album de l’Outfit qui s’appelle Too Hot To Sleep. On y trouve un savant mix de Stonesy et de glam. «You Can Steal My Kiss» est de la pure Stonesy chantée du nez, avec les riffs de Keef en clairette d’alerte rouge. Quelle bonne aubaine ! En B, ils passent au glam-punk avec «Chatter». C’est insolent de bonne santé et battu à la diable. Puis ils tapent «Field Of Ruins» à la décadence suprême. Daniel Romano est la nouvelle superstar, qu’on se le dise ! L’écho ne trompe pas. Il est pire que Peter Perrett. Encore un fantastique délibéré d’Outfit avec «Generation End». C’est à la fois excellent, flamboyant, irrépressible, c’est le glam infectueux de Toronto. Bon alors après t’as Juliana Riolino qui chante «Where’s Paradise». Elle semble un peu énervée. On entend encore de vieux relents de Stonesy canadienne dans «State Of Nature», un fantastique brouet de brouette. Entrain considérable encore avec «All Of Thee Above». Il est évident qu’avec un son de cette envergure, ils vont tout fracasser. C’est même trop fantastique. «That’s Too Rich» flirte avec le Punk’s Not Dead. Il chante aussi le morceau titre à l’excédée congénitale. C’est plus fort que lui. Quel Romano ! Depuis la sortie de l’album, Juliana Riolino et le bassman Roddy Rosetti ont quitté l’Outfit.

Le Romano concède que Too Hot To Sleep est radicalement différent du précédent, La Luna, qu’il qualifie d’«eloquent, grandiose and carefully constructed.» Il ose même dire : «Too Hot To Sleep is the Live At Leeds to La Luna’s Tommy.» La Luna est effectivement une sorte d’opéra, avec une ouverture et un final. Mais d’une certaine façon, il prend les gens pour des cons. C’est très proggy. Tu croyais avoir échappé à ça et le Romano t’y ramène. Il flirte avec ce qu’il y a de pire : Queen.

Puis Morten entre dans le tourbillon des albums avec la première époque du Romano en tant que «guitar-picking troubadour», qui baptise son son «mosey» et qui enregistre Workin’ For The Music Man, Sleep Beneath The Willow et Come Cry With Me, le tout avec de l’«eclectic instrumentation, pedal steel and the full nudie suit and Stetson imagery of country music.» À ce petit jeu, le Romano est plutôt bon. Bizarrement, Come Cry With Me fait un carton en Hollande. S’ensuivent deux albums sur New West, 11 Great Mosey Originals et If I’ve Only One Time Askin’, puis c’est l’excellent Mosey, toujours sur New West, dont on a dit dans le Part One tout le plus grand bien qu’il fallait en penser, avec un son, nous dit Morten, qui rappelle «Dylan’s mid-60s mutant R&B and Lee Hazlewood desert noir.» Et ça continue avec Modern Pressure - Blonde On Blonde-era electric Dylan remains a touchstone, but there are bright indie pop moves and diversions into sitar-flecked psychedelia - Et Morten de s’extasier : «He plays and sings every note.» Quand un mec comme Morten écrit every note, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Dans le Part One, on n’en finissait plus de crier au loup avec Mosey et Modern Pressure - Ce petit veinard a tout : la voix, la liberté, l’horizon, l’underground - Ces deux albums qu’il faut bien qualifier de mirobolants illustrent la facette dylanesque de son œuvre. Morten ajoute que «Mosey and Modern Pressure had been recommanded by music friends of redoutable taste.» Et dans sa lancée, il te claque ça : «It wasn’t until 2020 that I fell for Romano’s music. And boy, did I fall hard.» Il en rajoute une dernière caisse : «Le fait qu’il ait mis son nom sur 9 albums cette année-là didn’t hurt.» Ça ne l’a pas choqué. Ça n’a choqué personne, seulement ton porte-monnaie.

Morten cite à la suite deux albums Bandcamp, Nerveless et Human Touch. Le Romano est tellement obsédé par l’indépendance qu’il vend lui-même ses disks sur son Bandcamp. Et une fois la tournée terminée, les disks disparaissent du Bandcamp. Ils vont paraît-il sortir en tant que Volumes 1 et 2 dans la fameuse collection Archive Series. Puis c’est Finally Free que Morten compare à de l’Incredible String Band et à Leonard Cohen.

C’est en 2019 que le Romano monte l’Outift avec Juliana Riolini, David Nardi et Roddy Rosetti. C’est aussi une avalanche d’albums non officiels, Okay Wow, Super Pollen, et le digital-only Content To Point The Way. Et une semaine plus tard, Forever’s Love Fool. Deux semaines plus tard sort Spider Bite - Come on, keep up, fait Morten, hilare - un album «more hardcore punk thrills.» Et puis voilà Dandelion - for this writer the most consumate solo Daniel outing so far - possibly ever - Il cite les Beatles, les Zombies et les Kinks - It’s the perfect entry point for anyone who’s still reading this without knowing what’s going on - Et le Romano d’exulter : «1968 was the greatest year for music.» Et il cite «those two perfect Incredible Band records, oh man.»

Dandelion forme avec Mosey et Modern Pressure la triplette de Belleville Romanienne. Dandelion sonne comme un album de John Lennon. Eh oui, Romano peut sonner comme John Lennon et rester original, comme le montre «If You Don’t Or If You Do». On sent chez lui une terrifiante facilité. Il sait tout et il peut tout. Lennon encore avec «Novus». Il sait rester délicieusement suave, avec derrière lui des délicatesses de poux divins. Ça gratouille dans la lumière du paradis. Avec «Plum Forever», il bascule en pleine psychedelia de la Beatlemania, cette psychedelia de questions/ Don’t ask me any questions, il s’y fond merveilleusement, everything’s turning over my love, c’est miraculeux de beauté purpurine, Plum, the new grass is grown. En B, il illumine à nouveau la terre avec «She’s In A Folded Wing (But Flying)», avec un son psyché softy de Beatlemania d’aile pliée. Il n’en finit plus de fourbir une pop admirablement fagotée. Suite de ce fantastique élan pop avec «Ain’t That Enough For You». C’est du forever, à chaque tentative.

Content To Point The Way est un album plus country. Cette fois, il se rapproche des Sadies. «Bits & Pieces» est une belle country raffinée qui colle bien au papier. Si t’aimes bien la country, t’es gâté. Mais pas de surprise. Tu ne rentres pas dedans, même si «I’m So Lost Without You» est une pure merveille de délicatesse.

Back to the Beatlemania avec Visions Of The Higher Dream. Trois cuts font vraiment illusion : «Lilac About Thy Crown», «Boy In A Crow-Skin Cape» et «At Times The Fools Sing Freely». Tu crois entendre chanter John Lennon. Même timbre, même imaginaire, même sens mélodique, même classe. C’est l’album lennonien par excellence. Fabuleux hommage. Le Romano recrée l’enchantement vocal d’«Across The Universe». «Girl In A Bath Full Of Tears» pourrait aussi se trouver sur le White Album, c’est dire le niveau de raffinement. Même chose pour «Nobody Sees A Lowered Face», t’es en plein White, avec les accords de «Pinball Wizard» en fin de cut. Tiens puisqu’on parle des Who, voilà «Where May I Take My Rest», en plein claqué de Ricken, en plein dans le delicatessen Whoish. Il chante encore son morceau titre à la glotte vainqueuse. Quel merveilleux caméléon ! Il ramène de la country dans la Beatlemania. Le Romano est surprenant d’exemplarité, c’est le roi de la surenchère du surnuméraire.

Sur How Ill Thy World Is Ordered, «all five membres are on blistering form.» L’Outfit explose. Morten parle d’un «set of songs that remains one of the most cohesive in the Romano catalogue.» Morten ajoute encore que Romano y sonne comme «Dark Horse-era George Harrison.» Il détecte aussi des échos de Bowie et des Who. Alors tu l’écoutes. T’es aussitôt bluffé par «A Rat Without A Tale». Le Romano est un enchanteur, il touille une heavy pop de rêve et t’as du killer solo à gogo. David Nardi te sonne les cloches alors que résonne une clameur fondamentale. T’es vraiment obligé de choisir tes mots. Et ça continue avec «How Ill Thy World Is Ordered». Le Romano te chante ça au petit sucre de dents de lapin. Ça reste puissant et saturé d’un son qui te laisse coi. Voilà l’heavy pop de «First Yoke» saluée aux trompettes de Jericho. C’est encore une fois plein comme un œuf. T’a ce mélange étourdissant de petit sucre pincé et de rafales de cuivres. Avec ceux des Lemon Twigs, les albums du Romano sont des preuves que tout va pour le mieux dans le monde du rock. C’est un véritable camouflet adressé aux rabat-joie. Le rock ne s’est jamais aussi bien porté. Le Romano fait de la psychedelia anglaise avec «Drugged Vinegar». Te voilà au cœur d’une magie chaude de chemises à fleurs, et toujours puissamment orchestrée. Et t’as ce «No More Disheartened By The Dawn» qui explose de grandeur de no more. Il a cette puissance de feu pop qui fait la différence avec les mange-ta-yande à la mode. Pourquoi ? Parce qu’il écoute les bons disks, comme les Lemon Twigs : Beatles, Byrds, Brian Wilson. T’as aucun équivalent du Romano, aujourd’hui. Il remplit ses albums de pop et navigue systématiquement au niveau de ses modèles : Dylan, les Beatles, les Who. C’est un puriste.

Lorsque Morten dit attendre son bundle How Ill Thy World Is Ordered/T-shirt qui arrive par la poste, voilà que sort sur Bandcamp White Flag, suivi d’un book of love poems. Morten est stupéfait par cette productivité et la qualité de cette productivité. Il compare le Romano à Guided By Voices et aux Oh Sees qui ont eux aussi leurs propres labels.

Forever Love S Fool est l’Archives Volume 5. Bon, alors, c’est un album très spécial qui se joue en 45 tours. Deux cuts de 10 minutes, un par face. Du prog, avec des accents lennoniens dans le chant. T’es pas très content de ton achat.

Puis le Romano s’acoquine avec la photographe Carson McHone, une petite gonzesse d’Austin. Sort le Live Fully Plugged In. C’est l’album Whoish. Le prodigieux caméléon a encore frappé. T’as les harmonies vocales des Who sur «God’s Children», c’est sidérant ! T’as même le gratté de Ricken ! Grosse attaque Whoish encore sur «Anyone’s Arms». Il ramène tout le swagger anglais dans son son. Il a percé le secret des Who : fondu d’harmonies vocales et power chords. Il ramène encore de la clairette exacerbée dans «First Yoke». Ça sent bon les Who ! Même chose avec «All The Reaching Trims», véritable festival d’accords Whoish. C’est Juliana Riolono qui ouvre le balda avec «Rhythmic Blood». Elle attaque de front, bientôt rejointe par ce glamster patenté qu’est le Romano. On sent bien les surdoués. La B est encore assez explosive. «She Was The World To Me» est extrêmement statique, et pourtant tonitruant. Ils laissent tomber les Who pour aller sur un son plus country et puis voilà l’infernal «A Rat Without A Tale», transpercé en plein cœur par un killer solo flash de David Nardi, véritable giclée d’inespérette d’espolette. Ils terminent avec «The Pride Of Queens», un puissant balladif de rêve. Te voilà encore une fois avec un big album dans les pattes.

Puis c’est Cobra Poems, ovationné dans le Part One, très branché sur les Stones et les Faces. On n’en finirait pas et c’est tant mieux.

Signé : Cazengler, romanichel

Daniel Romano. Dandelion. Archives Volume 6. You’ve Changed Records 2020

Daniel Romano’s Outfit. Content To Point The Way. Archives Volume 4. You’ve Changed Records 2020

Daniel Romano. Visions Of The Higher Dream. Archives Volume 3. Not On Label 2020

Daniel Romano’s Outfit. How Ill Thy World Is Ordered. You’ve Changed Records 2020

Daniel Romano’s Outfit. Fully Plugged In. You’ve Changed Records 2021

Daniel Romano’s Outfit. La Luna. You’ve Changed Records 2022

Daniel Romano. Forever Love S Fool. Archives Volume 5. You’ve Changed Records 2023

Daniel Romano’s Outfit . Too Hot To Sleep. You’ve Changed Records 2024

Andy Morten : The boy who could. Shindig! # 149 - March 2024

Inside the goldmine

- Baby you can Swervedrive my car

Dans le civil, Serge Driver était (ou avait été) chauffeur. Mais pas chauffeur de bus. Chauffeur de gang. C’est lui qui garait la bagnole devant l’entrée de la banque et qui attendait les autres en laissant tourner le moteur. Il était encore miraculeusement en vie. Plutôt sec, assez grand, aux alentours de la cinquantaine, le cheveu encore noir et lustré, Serge Driver était toujours sur son trente-et-un, en costard noir, avec une chemise blanche, col ouvert. Il n’avait rien perdu de son élégance de voyou. Il traînait au bar jusqu’à la fermeture, buvait des cognacs mais ne montrait jamais aucun signe d’ébriété. Comme le patron tolérait la clope, il fumait. Dire qu’il était criblé de balles serait un euphémisme. Ses mains et son visage portaient pas mal de cicatrices. Elles lui servaient de fil conducteur lorsqu’il racontait sa vie au bar.

— Tu vois ce trou dans la joue ? Et là sous le menton ? La balle est ressortie par là. C’était à Montpellier en 1971. Crédit machin, me souviens plus trop du nom de cette putain d’agence. Les condés nous ont arrosés comme des malades, on est tous repartis avec du plomb dans l’aile.

Il avala une gorgée de cognac et posa le doigt sur un autre trou, cette fois dans la tempe.

— Dans les films, tu vois les mecs se tirer une balle dans la tempe pour se fumer. C’est un truc de baltringue ! Le pruneau est entré par là et on sait pas où il est passé !

— T’as pas mal au crâne ?

— Jamais. Gégé le glaçon s’est bien foutu de ma gueule : il a dit que ça m’avait foutu du plomb dans la cervelle.

Puis il déboutonna sa chemise. On aurait dit qu’il avait été fusillé par un peloton d’exécution. Il commenta les trous un par un, telle date, tel endroit, untel sur le carreau, tant de condés fumés, le montant du butin. Puis il défit sa ceinture et baissa son pantalon. Pareil, il avait les cuisses couvertes de trous de balles. Il les commenta un par un. Serge Driver était une vraie encyclopédie du grand banditisme. Puis il finit par baisser son calbut, se retourna et se baissa :

— Vous voyez ce trou de balle ? C’est le seul que les condés m’ont pas fait.

Il lâcha un pet énorme et éclata d’un rire hystérique. Cette vulgarité jeta un froid. Nous quittâmes le bar profondément déçus.

Pendant que Serge Driver défraye la chronique dans un bar, Swervedriver la défraye dans l’histoire du rock anglais. Chacun son truc.

Dans l’histoire du rock anglais, les Swervedriver ont toujours occupé une place à part. Ils sont assez incatalogables, ce qui les rend éminemment sympathiques. Des tas de gens ont essayé de les faire entrer dans un bocal, rien à faire : trop gros, trop indomptables. Qualifions-les de fonceurs dans le tas, d’archanges du sonic trash, d’amateurs de tempêtes éclairées, d’exploitants de tourmentes. Ils font partie comme les Boo Radleys, Primal Scream et Oasis des groupes chouchoutés par Creation, à l’époque de son âge d’or.

Le premier album de Swervedriver, c’est Raise. Il n’est pas arrivé dans les bacs, non, pas du tout, il nous est tombé dessus. Ces quatre petits mecs sont les héritiers directs de Totor. Leur religion : the Wall of Sound. Raise est bourré à craquer de Wall, dès «Sci-fi Flyer», c’est même du Wall in the face, du napalm de sonic trash, et Adam Franklin pose son chant malovélant sur un son en mouvement, une espèce de floraison délirante. Leur groove a pour particularité d’aller très mal, de ne pas marcher droit, comme s’il était torché. On reprochait à l’époque aux Swerve d’être trop shoegaze, de s’ennuyer en jouant. Mais quand t’écoutes «Son Of A Mustang Ford», tu comprends tout, car voilà un hit frit dans l’énergie, jeté dans le mur, c’est une fabuleuse dégelée d’échevelée, grattée à outrance, c’est aussi une vraie machine à remonter le temps, te voilà bombardé en 1990, soit trente ans en arrière, la Ford Mustang a marqué son époque, ils ont hissé leur paradigme avec la Ford Mustang, ils te jettent ça dans le sonic fog, les grattes s’entremêlent, et ça se vautre dans la bouillasse avec un killer solo trash à l’agonie. Retour au Wall avec «Rave Down», un Rave éclairé par le haut, presque mélodique, les grattes bâtissent, les dynamiques purulentes pullulent dans le beurre du diable, c’est un mic-mac épouvantable. Du Wall encore avec «Soundblasted» le bien nommé. Après une intro trompeuse, un déluge de Swerve arrive par la bande, mais il s’agit d’ailleurs d’un déluge embourbé. S’il fallait qualifier les Swerve d’un seul mot, ce serait ‘embourbé’. Les embardées embourbées, c’est ça, exactement. Pour finir, ils s’en vont mourir en mer étale.

Mezcal Head paraît trois ans plus tard. Pas de littérature ni de photos, juste un visuel et de la musique. Retour direct au Wall avec «Duel», épicé d’un soupçon de mélodie et lesté d’une grosse descente au barbu, le ciel s’affaisse sur la terre, you can’t ask why, on assiste à des chassés-croisés obliques entre les deux grattes émérites, ça grouille d’idées soniques et de grandeur, et c’est merveilleusement relancé. Tout est bien étalé sur la tartine, t’as là son très anglais, très dynamique, un son à part, très Swerve. On croise plus loin l’excellent «Last Train To Satansville». Attention, ce n’est pas Clarksville. Les Swerve font des embardées sous un certain boisseau et ça vire hypno avec un fat bass sound. Chaque cut a sa propre identité. Avec «Harris & Maggie», ils reviennent à la formule magique d’air hagard et de bouche béante, ils courtisent la clameur du néant. L’«A Change Is Gonna Come» n’est pas celui de Sam Cooke, ils optent pour une purée de wah furibarde et la calment aussi sec à la sortie du solo. Nouveau coup de Jarnac avec «Duress» : une wah en disto lui bouffe le foie. Spectacle atroce, languide, glauquissime, avec des remous dans les eaux troubles. Et puis Adam Franklin arrive avec sa voix tortueuse, il traîne pas mal dans la longueur. Duress est un beau cut dévoré vivant par des cannibales. En fait, les cuts sont longs. Les Swerve sont chronophages. Ils ne te bouffent pas le foie mais le temps dont tu disposes, ce qui est pire.

Ejector Seat Reservation est leur dernier album sur Creation. Sans doute le meilleur des trois. Ejector grouille littéralement de coups de génie, à commencer par «Bring Me The Head Of The Fortune Teller». Ah comme ils sont bons ! Ils tartinent leur big heavy psychedelia à la barbe de Dieu. Ils se montrent stupéfiants de verdeur, ils maîtrisent l’art des gros développements organiques, ça joue énormément. Le bassmatic avale très vite «The Other Jesus». Les Swerve ont un son unique, un sens du groove underground qui fait d’eux des géants. Les solos roulent comme des ouragans. Après le «Son Of A Mustang Ford», ils ramènent un «Son Of Jaguar E» plus poppy et bien arrosé. Le killer flasher est un fou, il traverse sans regarder. Et boom ! Voilà «I Am Superman», les Swerve y vont la plume au vent, rien ne peut les arrêter, Adam Franklin chante «Bubbling Up» au crevé de bouche ouverte, dans un oasis à sec, au fond d’un underground oublié de tous, et soudain, tout explose avec le morceau titre, le pur heavy rock des Swerve, just perfect, le bon poids, le bon aloi, l’excellence des British rockers avec des syllabes jetées et des accords de cuir noir, ça joue dans la mine d’or, ils tapent dans le même son que Grand Mal, même sens aigu du boogie pourri, des relances avariées, et de la nonchalance d’overdose. Dans ces années -là, les deux groupes qui cultivaient les Fleurs du Mal étaient Grand Mal et les Swerve, ils savaient s’allonger dans une fosse commune et continuer de faire de l’art, ils savaient ramper dans les ossements et se comporter comme des rock stars. La clameur qu’on entend ici est supra-sensorielle. Et ça continue avec «How Does It Feel To Look Like Candy». Somptueux ! Les Swerve arrosent le Candy de dégelées. Par l’éclat de leurs idées, ils se rapprochent des Mary Chain. Puis ils terminent avec «The Bird», une mad psyché de power pur, explosive, très Bandwagonesque.

Puis les Swerve vont plonger dans le limbo des labels incertains. En 1997 paraît 99th Dream sur Zero Hour, un label qui porte bien son nom. Les Swerve relèvent bien le défi avec le morceau titre d’ouverture de bal, une symphonie de disto, une envergure sonique digne de Gustav Malher, ils proposent tout simplement une fantastique élévation du domaine de la psychedelia. Ils s’y prennent toujours de la même façon, avec un sens aigu de l’empathie transversale, ça bouillonne, c’est chaud et c’est doux, ça culmine dans les clameurs. Plus loin, tu vas tomber sur «These Times». Adam Franklin se prend pour Liam Gallagher, sauf que les grattes sont du Swerve pur. Superbe Beautiful Song coulée dans un Wall of Sound, une merveille de contre-collage de son et de poux. On reste dans l’extrêmement Beautiful avec «Electric 77». Même dans leur delta du Mekong, il se produit des événements extraordinaires. Ces mecs te drivent le Swerve avec une autorité qui tranche - Show me the way away - Les accents penchent et fascinent. Les montées en température sont leur fonds de commerce. S’ensuit un brillantissime «Stellar Caprice», puis ils te déversent sur le crâne un seau plein d’heavy pop-rock, «Wrong Treats», une heavy pop-rock bardée de poux, ça gratte dans tous les coins, ça explose en bouquets faramineux, tu as là tout le son du monde. Avec les Swerve, tu passes des soirées extraordinaires. Et la fête continue avec «You’ve Sealed My Fate», bien dense, avec des loops. Cet album est une merveille de port altier. Ils ramènent un brin de weird dans «In My Time» et flirtent avec «Season Of The Witch» sur «Expressway». On ne se lasse pas de cette omelette sonique qui se casse la gueule en permanence. Les Swerve sont les rois de la dégoulinade.

Retour inopiné en 2015 avec cet I Wasn’t Born To Lose You qui pourrait bien être leur meilleur album. Tu aimes le Wall ? Alors écoute «Autodicact», mais au casque, de préférence, pour bien en profiter. Cette pop est tellement gorgée de son ! Les Swerve te gavent de l’un des meilleurs sons d’Angleterre. Adam Franklin et Jimmy Hartridge se répartissent les channels, ça joue à la démesure, ils te saturent tout d’excellence. S’ensuit un «Last Rites» plus dans l’esprit du wild Mezcal. Ils n’ont rien perdu de leur primal power, ça balance toujours dans des horizons embrasés, avec une stupéfiante vitesse de la prestance accorte. Encore plus infectueux et gratté aux deux grattes, voici «For A Day Like Tomorrow». Infernal ! Ils bourrent leur box de son et le chant s’y pose comme un papillon exotique d’une grande rareté. Sur cet album tombé encore une fois du ciel, tout est énorme, ils créent leur bulle de sonic trash et restent inexorablement inventifs. «For A Day Like Tomorrow» grelotte de son. Les Swerve savent monter une température en neige, comme le montre «Everso». Quelle belle tension harmonique ! C’est dingue ce qu’on peut raffoler de ce son. Les Swerve aiment à exploser en plein ciel, c’est leur péché mignon. On y entend de jolis éclats de Teenage Fanclub, de jolis éclairs de Tanahauser à l’épaule d’Orion, avec des accords en suspension. On croit qu’ils vont se calmer. Fatale erreur. «English Subtitles» explose sous ton nez. So very British, carillonné aux harmonies vocales, ils font les Byrds à l’Anglaise, ils montent encore plus haut que les Fannies. Puis ils tapent «Red Queen Arms Race» à la vilaine sature de Saturne. Ils passent en mode ‘mouvements limités’, la disto craque, c’est bon signe, la bête vit encore, les grattes des Swerve dévorent tout. Ils ne vivent que pour la saturation. Chez les Swerve, tout valdingue dans la carlingue. Ils ne sortiront jamais de leur tempête de sable. Dans «Lone Star», le chant d’Adam Franklin est comme assailli par des vagues de notes acides. Tu as toujours une gratte qui brame comme un éléphant de combat, ça balance en permanence entre la pop et Salammbô. Pour finir cet album qu’il faut bien qualifier de faramineux, voilà «I Wonder» qui bascule dans l’ignominie Swervy, une merveilleuse ignominie, une destruction de ta cervelle, neurone après neurone, ces mecs vont te grignoter et se régaler de ta chair frelatée, tu en suffoques d’extase, tout éclate en rosaces de la solace, c’est un incroyable power rosicrucien, ça se dissémine en rayons luminescents, les harmonies vocales se fondent dans l’effroyable poussière rougeâtre d’un crépuscule des dieux. En Angleterre, les Swerve sont certainement les seuls à cultiver cet art de la démesure viscontienne. Tu ne sors pas indemne de cette écoute. Si tu ne craignais pas d’abuser, tu dirais que tu vibres pour l’éternité.

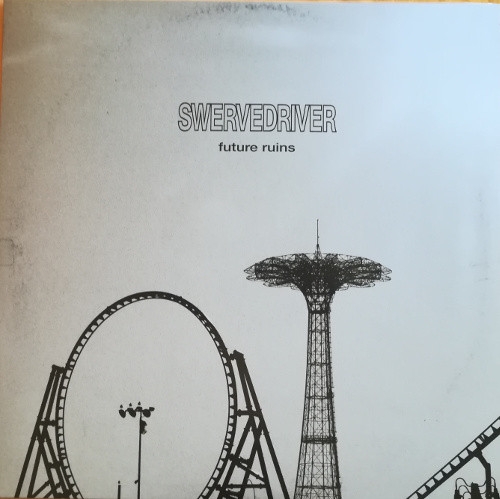

Et voilà le petit dernier : Future Ruins. On y trouve un clin d’œil au Velvet : «Spilked Flower». Ça traînasse dans l’ancien beat purulent, you hit me with a spilked flower. L’énergie du beat est bien celle du Velvet, aucun doute là-dessus. Sur les autres cuts, ils reviennent à leur formule : la nappe de son qui se répand sur la surface de la terre. Rien de nouveau sous le soleil des Swerve. Toujours un peu le même déroulé, mais c’est un bon déroulé. Ils passent en mode tortue avec «Theeascending» et l’achèvent en apothéose. On retrouve l’heavy Swerve dans «Drone Lover», avec tout le poids des accords et le chant invertébré. Ils percutent leurs électrons dans la machine à vapeur. Et puis à un moment, on se pose des questions. «Everybody’s Going Somewhere & No One’s Going Anywhere : panne d’inspi ? Pause pipi ? Pause du peuple ? Plan pipo ? Heureusement, «Golden Remedy» vole à leur secours, miel épais, bien heavy, tentaculaire. Leurs connexions larvaires sont des merveilles. Si tu cherches l’exotisme sonique, c’est là. Encore un bel étendard avec «Good Times Are So Hard To Follow», ils te claquent ça bien au vent, ils ressortent leur vieux mic mac d’accords flottants, des grattes entrecroisées et ce chant qui se prélasse dans la mélasse comme un roi fainéant. Perdition assurée et magnifiée. Le «Radio Silent» de fin coule dans les abysses avec ses palmes, comme Enzo dans Le Grand Bleu.

Signé : Cazengler, Suaire d’hiver

Swervedriver. Raise. Creation Records 1986

Swervedriver. Mezcal Head. Creation Records 1993

Swervedriver. Ejector Seat Reservation. Creation Records 1995

Swervedriver. 99th Dream. Zero Hour 1997

Swervedriver. I Wasn’t Born To Lose You. Cobraside Distribution Inc. 2015

Swervedriver. Future Ruins. Rock Action Records 2018

L’eau rance de Laurence

Pour dire les choses franchement, le rapatriement du book dont on va parler ici est dû à une petite confusion : on feuilletait l’autre jour l’un de ces beaux mensuels rock publiés en Angleterre et, dans les pages «books», on est tombé sur la kro d’Hunky Dory (Who Knew?). Laurence Myers ? Ahhhh oui ! Alors on a fait, comme le font tous les gros cons qui se prennent pour des connaisseurs : «Tiens donc ! Le voilà enfin ! Le sbire du Loog ! L’homme de l’ombre ! Le second couteau d’Immediate !». Évidemment, on confondait avec Tony Calder. C’est en feuilletant le cahier central de photos qu’on a subitement réalisé que Laurence Myers n’était pas Tony Calder. Ce sont des choses qui arrivent, surtout aux gros cons.

L’idée première était bien sûr d’en apprendre davantage sur l’un des grands chouchous d’ici, Andrew Loog Oldham. Raté. À ce stade des opérations, il ne restait plus qu’une seule chose à faire : lire l’usurpateur.

Gros problème : les a-prioris négatifs s’accumulaient au portillon : couve putassière avec Ziggy et Iggy (qui sont pas Jerry Lee), titre emprunté à un album sacré, Laurence Myers n’est pas joli sur les photos, enfin bref, il y en avait à la pelle. Pour entrer dans ce book, il fallut donc discipliner les troupes et ramener le calme dans les rangs.

Finalement, la lecture s’est révélée relativement agréable. Dire qu’Hunky Dory (Who Knew?) se lit d’un trait est à peine exagéré. Dans certaines circonstances, il faut savoir se montrer conciliant. Alors on concilie. Car c’est en concilisant qu’on devient conciliseron. Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, une solution s’est imposée au sortir de cette lecture en forme de conciliabule : on a tracé un trait vertical, pour mettre d’un côté les avantages et de l’autre les inconvénients, comme on le fait dans la vie courante, lorsqu’il faut prendre une décision importante.

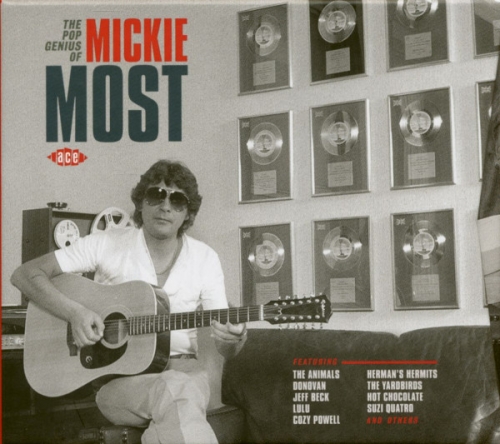

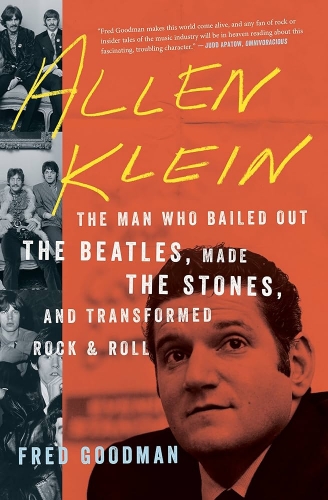

Avant d’attaquer le gros tas des avantages, il est utile de rappeler que Laurence Myers est un comptable. Il tient les livres de comptes du rock. On le paye pour ça. Recettes/Dépenses/Taxes/Rétributions. Donc l’argent est au cœur de sa vie. Et comme il grenouille en plein Swinging London, il rencontre tous les grands tireurs de ficelles : Mickie Most, Don Arden, Peter Grant, Allen Klein, Andrew Loog Oldham et Tony Defries. Avec lui, on entre dans l’antichambre des magouilles du rock. Et dans certaines pages, il va même se montrer très technique, plus encore que Klein dans le book que lui consacre Fred Goodman (Allen Klein. The Man Who Bailed Out The Beatles, Made The Stones And Transformed Rock & Roll).

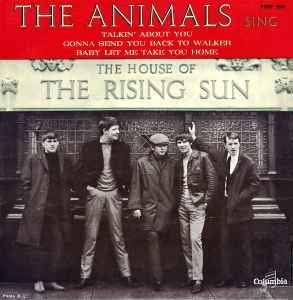

C’est avec Mickie Most que Myers démarre sa carrière. Most vient tout juste de lancer les Animals avec «House Of The Rising Sun». Most et Myers vont devenir amis et même passer des vacances ensemble. Myers ne rentre pas trop dans les détails. Il indique simplement que Most ouvrit à une époque son propre studio à St John’s Wood et que sa veuve Chris le tient encore aujourd’hui. Par contre, c’est avec le chapitre Don Arden que Myers rafle la mise. Il relate un épisode qui s’est déroulé en 1964 dans le bureau d’Arden. Big Man Arden venait d’organiser une tournée américaine des Animals et devait 6 000 £ au groupe et à leur manager, Mike Jeffery. Comme Jeffery était aux États-Unis à l’époque, il demanda à Mickie Most de voir Arden pour le persuader de payer ce qu’il devait. Myers assiste au meeting en tant que comptable de Most. Un Most qui explique à Myers qu’Arden ne comprend qu’un seul langage : la violence. Aussi, demande-t-il à l’armoire à glace Peter Grant d’assister au meeting pour intervenir en cas de grabuge. Ils se rendent donc tous les trois à Mayfair où se trouve le burlingue de Don Arden. C’est une scène qu’aurait pu filmer Scorsese. Myers nous restitue les dialogues dans leur intégralité. On se croirait dans le bureau de Don Corleone, lors de la première scène du Godfather. Ils sont tous les trois assis face à l’Arden. Quand Myers prend la parole, Arden lui demande qui il est. Alors Myers dit qu’il représente les Animals. Arden fait : «Oh, yeah?». Puis il demande à Most : «Who is this schmuck?». Et Most répond qu’il est le comptable. Alors Arden revient à Myers et lui balance : «Alors, comptable, qu’est-ce que tu veux ?». Sous-entendu ‘comptable de mes deux’. Myers répond comme un comptable : il veut juste le blé qu’Arden doit aux Animals. Arden hausse les sourcils. «Quel blé ?» Alors Myers sort sa petite note de comptable : «6 370 £.» Arden fait : «So?», c’est-à-dire «et alors ?». Myers ne se dégonfle pas, et lui dit qu’il doit payer. Pffff... Arden chiffonne la facture, la jette à la poubelle et tranche : «Fuck off.» Myers insiste. Alors Arden lui dit que s’il ne sort pas immédiatement de son bureau, il va passer par la fenêtre, comme Robert Stigwood. Myers raconte qu’il fut le premier à sortir, que Mickie Most le suivait, explosé de rire, et que Peter Grant est resté dans le bureau pour tout casser, comme c’était prévu. Bien sûr, Don Arden n’a jamais payé ce qu’il devait aux Animals, nous dit le comptable.

L’autre grosse poissecaille du book, c’est Allen Klein. Un Klein qui comme Myers démarre comme comptable pour le compte de Don Kirshner, au Brill Building, on the corner of Broadway and 49th Street in Manhattan. Comme le fait Myers en Angleterre, Klein est mandaté par ses clients pour auditer les comptes des record companies. Ils découvrent tous les deux que les record companies ont pour fâcheuse habitude de truquer les comptes, pour ne pas verser toutes les royalties sur les ventes dues aux artistes. Tous les moyens sont bons pour baiser les artistes. C’est Mike Jeffery qui introduit le loup dans la bergerie : il met Klein en contact avec Mickie Most, qui est alors le producteur des Animals, et sans doute le producteur le plus hot d’Angleterre, à cette époque. Klein débarque à Londres, au Grosvenor Hotel et propose un meeting à Most. Bien sûr, Myers l’accompagne au rendez-vous. Il nous fait donc entrer dans la suite qu’occupe Klein, un Klein qui les reçoit en robe de chambre avec une pipe au bec. Il fait venir du thé par le room service et donne un pourboire généreux ce qui, selon Myers, est censé impressionner ses visiteurs, but we were not. Et soudain, Klein balance son hameçon : «Mickie, I can get you a million dollars.» En sortant du rendez-vous, Mickie est écroulé de rire. Il prend même Klein pour un charlot - a bit of a joke - Mais Klein n’est pas un charlot. Pouf, il emmène Most chez EMI pour un rendez-vous. Clive Kelly, le managing director, leur demande s’ils veulent du thé et Klein répond sèchement : «No. We don’t want tea.» Puis il balance ça dans la barbe de Kelly : «Mickie’s not going to make any more records for you.» L’autre en face ne comprend pas : «I beg your pardon?». Alors, Klein répète lentement, et ajoute : «No more records from The Animals or Heman’s Hermits.» Klein audite les comptes et obtient toujours ce qu’il demande. Un million de dollars ? Pas de problème.

Klein va ensuite rencontrer Andrew Loog Oldham et gagner la confiance du Jag, puis des Stones, lors d’un rendez-vous à l’Hilton Hotel, on Park Lane. Puis il refait son cirque avec Decca pour re-négocier le contrat des Stones. Il rencontre Sir Edward qui s’inquiète de l’absence d’Eric Easton, le co-manager des Stones, et Klein lui met ça dans la barbe : «Eric ne joue pas dans le groupe. You can speak to me.» Comme chacun sait, Klein va devenir propriétaire des droits américains des Stones : masters & music copyrights. Une fortune. Après les Stones, Klein va avaler les Beatles. Même stratégie d’approche, un rendez-vous dans une suite au Grosvenor, l’hameçon du million de dollars, suivi de la technique de l’anaconda. Le comptable Myers se régale et nous en fait profiter.

Myers rappelle aussi qu’Andrew Loog Oldham n’avait que 20 ans lorsqu’il approcha Brian Jones pour signer les Stones. En tant que managers, Eric Easton et le Loog prenaient 25 % des revenus du groupe. Le book grouille d’informations de ce genre, toutes d’une précision... comptable.

Et puis voilà l’autre grosse poissecaille du book : Tony Defries, et donc Bowie. Myers remonte au fameux séjour new-yorkais du team Bowie/Defries : rencontres avec Lou Reed puis Iggy. Quand Defries rentre à Londres, il dit à Myers qu’il peut manager Warhol, Lou Reed et Iggy. Myers qui est alors associé avec lui le met en garde : attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre (we were taking on more than we could chew). 1972, c’est aussi l’année où Alice Cooper débarque au Rainbow et Bowie affirme qu’il peut faire mieux. Il est alors en train d’enregistrer Hunky Dory. Sur l’album, on peut voir le logo de Gem Productions, qui appartient à Myers. Defries est son associé dans Gem. Et quand Myers voit Defries dépenser le blé de Gem, ça le rend malade - Les dépenses de Defries devenaient incontrôlables. Il insistait pour avoir toujours sur lui beaucoup de cash, afin de pouvoir se montrer généreux envers David et d’autres artistes (c’est-à-dire avec mon argent). Les gens traversaient l’Atlantique en avion aux frais de Gem. On louait des studios et des musiciens aux frais de Gem - La gueule du comptable ! Pire encore : il possède une petite maison à St John’s Wood et la prête à Iggy et à Williamson, pour la durée de leur séjour à Londres. Myers trouve Iggy poli et courtois jusqu’à ce qu’il découvre des traces de brûlure sur la moquette, «where he had made little fires, no doubt to warm spoons for eating soup.» Dans son délire de pingre, il se permet de faire de l’humour. Ah le saligot d’Iggy !

Heureusement, Defries se sépare de Myers et monte sa boîte, MainMan. Ouf ! Le comptable Myers s’éponge le front avec son grand mouchoir à carreaux. Defries qui a la folie des grandeurs monte même deux MainMan, MainMan London et MainMan New York. Comme il n’a pas un rond, Myers lui alloue un prêt de 40 000 $. Puis la machine new-yorkaise se met en route et s’emballe, avec Tony Zanetta, Dana Gillespie, la coke, le sexe. En plus du délire dépensier, il y a le sexual merry-go-round. Angie dit que David baisait tout ce qui traînait dans les parages, aussi bien les gonzesses que les mecs. Defries baise Dana puis il épouse Melanie, que lui a présentée Rodney Bigenheimer. Avec le recul, il apparaît finalement que tout ce cirque n’a aucun intérêt. Bowie finira par se débarrasser de Defries. Myers rappelle que Mick Ronson était payé 50 £ par semaine, les Spiders Trevor et Woody n’en touchaient que 30. Par contre, Mick Garson recevait 800 $ par semaine. Mick Ronson ne commencera à gagner du blé que lorsqu’il produira Your Arsenal pour Morrisey. Le portrait que Myers fait de l’aventure MainMan est extrêmement glauque.

Voyons maintenant les inconvénients. Ce book est un book de comptable. Un vrai livre de comptes. Et là, franchement, on ne se sent pas très bien en lisant certaines pages. Car elles révèlent une drôle de mentalité. Myers commence par raconter une soirée dans un restau chicos de Londres : ils sont quatre, lui et son épouse, Klein et la sienne. Et le jeu consiste à faire payer l’autre couple. Ce que Myers ne sait pas à l’époque, c’est que Klein n’a pas de blé, pas encore. Alors il déploie des trésors d’ingéniosité pour éviter le moment où le garçon présente la note, par exemple en allant danser avec son épouse à la fin du repas. L’épouse de Myers insiste pour que ce soit Klein qui paye, mais Myers va se faire baiser. On assiste à cette scène qui est un peu le concours des rats. Myers ne se rend même pas compte qu’il salit sa réputation en racontant ce concours de pingrerie. Il en raconte un autre encore pire. Cette fois il est à Cannes pour signer un deal avec un Japonais. Afin de bien ferrer sa prise, il l’invite à prendre le petit déjeuner au Carlton. Le Jap se pointe, et Myers lui énonce les points du contrat. Le Jap dit oui à tout. Mais au moment où Myers demande si le deal est fait, le Jap lui dit qu’il doit d’abord en parler à ses supérieurs - Je me suis rassis et il est parti, me laissant payer the outrageous price of breakfast for two at one of the most expansive hotels in Cannes - Plus loin, il raconte comment il s’est occupé à une époque de Glenn Wheatley, un ex-Masters Apprentice. Dans les années 2000, le pauvre Glenn s’est retrouvé au ballon suite à des démêlés financiers, puis il est venu à Londres et Myers lui a alloué un prêt de 10 000 £ - no paperwork, no payback date, no interest, which he said ‘saved his life - Apparemment, Glenn serait tiré d’affaire, mais, ajoute le comptable, «en dépit de plusieurs relances, il n’a jamais jugé utile de rembourser ce prêt. Disappointing.» Il y a des gens pour lesquels un sou est un sou.

Signé : Cazengler, le rance

Laurence Myers. Hunky Dory (Who Knew?). B&B Books 2019

Automnales 2024

(Crack, Juniore, Sin et les autres)

- Part Two

Tu sors du concert d’un groupe qui sort de nulle part : Crack Cloud. Qu’est-ce que tu peux en dire ? Crack Cloud ? Taty cracké ? Taty cloudé ? Taty sorti des clouds ? Tu pourrais broder sur le thème-tarte à la crème du collectif canadien, mais tapatenvie. Non tapatenvie de rabâcher la vieille bouillasse de wiki-monkiki et de véhiculer ce gros tas de clichés qu’on véhicule au babar après le gros con-cert. Tapatenvie de rester au garde-à-vous devant l’idée fixe, tapatenvie d’ânonner l’«ah cétébien» du bon chrétien (tien, pas tin, mais au fond ça revient au même). Tapatenvie de rien du tout, en fait. T’es là avec tes mots à la main, face à l’immensité du champ des possibilités du quendiraton. La grande désolation des discours possibles. À perte de vue. Même ça, tapatenvie.

Pour situer les choses, avant que l’oubli ne les avale : sont six sur scène (pas loin du saucisson sec), sont jeunes, sont drivés par un batteur chanteur sculptural (qui s’alimente à la bombonne d’eau), t’en as deux qui grattent des poux et t’en as un qui sort son sax pour frire du free, plus une petite gonzesse là-bas par derrière et un Indien des Indes sur une basse à cornes. Sickh sans turban. Paria. Leur truc, c’est le trip. Ils tripent. Alors tu tripes. Comme t’as grandi à Caen, tu connais bien le trip. C’est bon le trip, avec les petites rondelles de carottes. Et la patate occasionnelle. Miam miam. Tu tripes tellement que tu les perds de vue. Ils vont par là, et toi tu vas par là. C’est un peu le but du trip. Le trip date du temps d’avant le GPS, c’est même fait pour se perdre. C’est en te perdant que tu deviens perdant. Loser. Et que tu fais des découvertes. La perdition est l’un des accès à la révélation. Mais pour le savoir, il faut s’être perdu pour de bon. Donc tu tripes, et tu te paumes. Vague conscience de silhouettes animées devant toi sur la scène, mais tu n’es pas là. Tu penses à tout à rien, tu écris des vers de la prose an attendant le jour qui vient. C’est toujours à cet endroit pas précis qu’Aragon te rejoint. Tu pars. Tu viens. Les applaudissements te ramènent dans la dimension des autres. Mais dès le cut suivant, tu repars en vadrouille. Les petits Crack Cloud n’inventent rien. Peter Hammill et David Jackson sont déjà passés par là, en 1970, avec Van Der Graaf, ils visitaient exactement les mêmes labyrinthes, et tu t’y perdais exactement de la même façon, tu ne les retrouvais qu’en bout de face lorsque le saphir ticitiquait. Outété ? Tétéou ? Là-bas.

Zont un album, comme dirait mon ami Damie. Un album planant, Red Mile. Planant par la pochette, pas par la pop impliquée. «Crack Of Life» veut plaire. Vilain défaut. Tu ne sais pas quoi faire de «Crack Of Life». Ça plaît et puis après ? Après t’as «The Medium». Le petit batteur sculptural chante à la dure. Il se croit sur scène. Oh ce n’est pas un défaut. C’est juste qu’il s’y croit. Mais globalement, on ne voit pas bien l’intérêt de tout ça. Pour parler franchement, ça n’en en aucun. T’as même pas le trip sur Red Mile. Ni les carottes. Ni la patate occasionnelle. Leur narratif est un peu déconvenu. «Lack Of Lack» renoue avec le set, car très alambiqué, avec un beau biseau saxé à l’unisson pas du saucisson, cette fois, mais du thème. Ça devient vite volumineux, on sent pointer le Van Der Graaf. Et ça devient un fier album avec «I Am (I Was)». Ils couvrent tous les territoires et développent un sens extraordinaire de la clameur, surtout sur le final. Ils cultivent très bien la porcelaine de sax («Ballad Of Billy») et puis voilà qu’ils referment la marche avec un «Lost On The Red Mile» assez puissant, mélancolique comme une colique, c’est-à-dire que ça coule tout seul, mais avec un petit air de revienzy. Et tu retrouves le solo du Sikh qui t’impressionnait tant sur scène.

Ce sont les Anglais qui ont commencé à s’emballer pour the French trio Juniore. Piers Martin les qualifie même de chic Parisian retro-rockers. Dans l’interview, Anna Jean dit qu’au départ le trio était mauvais - we were bad. We sounded like the Shaggs - Et Martin qui n’est pas un âne sort sa belle formule pour situer les parisiennes : «Juniore’s smouldering blend of surf rock, blues, ‘60s chanson and nouvelle vague ennui.» Puis il poivre sa soupe de subtiles références : Françoise Hardy, Nico, Mazzy Star, sauf que le son de Juniore n’a RIEN à voir ni avec Nico ni avec Mazzy Star. Anna Jean préfère employer la formule «yéyé noir», ce qui sonne plus juste. Elle dit s’intéresser à la mélancolie des sixties, c’est pourquoi on entend des échos de Gainsbourg dans leur son. Et paf, Martin qui n’est pas un âne indique qu’Anna est la fille du prix Nobel JMG Le Clezio. Et quand on évoque avec elle la chose après le concert, Anna dit que «c’est pas un secret de polichinelle», ce qui est une vraie réplique de fille d’écrivain. Et elle redit son admiration pour Françoise Hardy et la façon dont elle exprime sa tristesse dans ses chansons. Martin qui n’est pas un âne insiste sur le côté bittersweet du son d’Anna, mais elle préfère parler de «joyful apocalypse» et de «dark lyrics that you can dance to.»

C’est exactement ce qui se passe sur scène. Après une demi-heure d’ennui profond, de total bore de bourre de mou, Anna Jean et ses trois complices déclenchent cette parfaite «joyful apocalypse». Et ça marche ! Au-delà de toutes les espérances du Cap de Bonne Espérance. T’en reviens pas du tout, surtout de la batteuse ! Elle bat son beurre là-bas au fond, avec une persistance et un power qui te laissent bien baba, elle bat avec un sens aigu du bahboum bahboum, c’est une vraie loco de powerhouse et elle n’en finit plus de s’abandonner, ses cheveux volent tellement qu’elle vole le show. Elle bat un beurre à la fois heavy et délié, elle te surprend à la sortie du virage et puis ces cheveux qui volent en permanence disent bien ce que ça veut dire. Elle amène de la Méricourt dans le yéyé noir, elle fabule les falbalas, elle démonte les réticules et elle dilate les renoncules, elle débraye le beat pour mieux féconder l’up-tempo, elle décaisse sa casse et roule sa poule avec des ramages raffinés qu’elle translate en rase-motte, elle bim-bam-boume ses deux toms bass et fait l’hurricane de blonde bomb shell, et puis, entre les deux eaux, Anna nous dit qu’elle s’appelle Swanny. Sois nique ta lope, soit bonne et bat, sois ni figue ni raisin, sois Swanny, eh oui, t’en as pas deux comme elle, et franchement, t’es bien content de voir jouer une batteuse de cet acabit, my dear Achab. Elle arrache Juniore à l’ennui qui commençait à engloutir le set, elle tire le groupe vers la surface, alors qu’il s’enfonçait dans les sables mouvants d’une pop mormoilleuse à la mode. Ah les trois autres lui doivent une fière chandelle. Les dynamiques explosives de «Panique», de «Magnifique», et d’«Ah Bah d’Accord», c’est Swanny, le big bah-boom de «Monumental» et du «Sauvage» final, c’est elle. Swanny ny-ny-neat !, comme diraient le Damned.

On retrouve «Monumental» et «Sauvage» sur leur dernier album, Trois Deux Un. C’est vrai que ce «Monumental» bien speedé du popotin sonne comme un hit de set. Elles n’inventent rien, juste du beat à l’air. Elles ne s’en sortent qu’avec les cuts musclés, comme «Sauvage». Dès que ça bombarde au beat à l’air, ça tient debout. Sinon, aucun espoir. Tu sauves encore «Déjà Vu», monté sur le bassmatic boing boing de Melody Nelson. Mais partout ailleurs, le chant est plombé. Paroles incompréhensibles. Volonté artistique ? T’as toute une série de cuts qui plantent les uns après les autres : «Amour Fou», «Grand Voyageur», «Méditerranée» et «En Fumée». C’est une hécatombe.

Deux ou trois bricoles intéressantes sur Un Deux Trois. À commencer par le petit stomp de «Grave». On les voit chercher les voies impénétrables de la pop, mais on ne comprend pas bien les paroles, car la prod est plombée. «Drôle d’Histoire» est encore plombé par la basse : elle dévore le son et couvre le chant. Le mix a la main lourde sur les fréquences basses. Le mixeur voulait une basse à la Melody Nelson, mais c’est pas bien maîtrisé. Du coup les cuts ne sont pas si bons. Encore du buzz pour des prunes. La voix ne sort pas non plus sur «La Vérité Nue». Mix pourri. Puis ça devient énorme avec «Bizarre» - J’me sens bizarre/ Bizarre bizarre - bien psyché dans l’intention. Dans «Tu Mens», elle lui dit : «Tu mens comme tu respires.» Et puis on tombe inopinément sur un sacré coup de génie pop : «Ah Bah d’Accord», un vieux stomp d’electro, ah bah oui ça fait danser le popotin et ça sonne comme un hit de juke, avec un solo d’orgue en intraveineuse. Ah bah d’accord ! Le bassmatic harassant joue bien le jeu.

Dans Shindig!, Anna cite les dix chansons qui ont influencé Trois Deux Un. À commencer par quatre Françaises, Françoise Hardy, of course, avec «Comme Tant d’Autres» («She’s the queen of yé-yé chanteuses» et elle prétend qu’elle n’est qu’une fille ordinaire alors qu’elle est une icône), puis Marie Laforêt avec «Mon Amour Mon Ami» («A Californian vibe with its 12-strings guitar, loud organ and cool tempo» et ce qui intéresse Anna, c’est cette «fashion of being light and dark at the same time.») T’as aussi Stone avec «Buffalo Bill» (compo de Gainsbarre) et Stella avec «Si Vous Connaissiez etc., etc., etc.» Encore une compo de Gainsbarre pour Marianne Faithfull («Hier Ou Demain»). Elle cite aussi les B-52’s comme «our favourite band of all times» et Planet Claire comme l’une de leurs «biggest inspirations». Elle parle encore de riffs «immensely catchy and impossible not to dance to.» Elle traite aussi Los Saicos de «best garage band». Elle passe aux choses sérieuses avec les Coasters et «Three Cool Cats», «one of our absolute favourites». Elle dit tenter de retrouver ce «smooth rock vibe» et de le dépasser. T’as encore du boulot. Et puis la cerise sur le gâtö, c’est Al Green avec «For The Good Times» - An endless source of inspiration, for the crisp drums and the smooth chords and luscious atmosphere - Eh oui, merci à Willie Mitchell, merci à Howard Grimes et aux frères Hodges - Nothing is as cool as an Al Green song, and nothing ever sounds quite like one - On est bien d’accord.

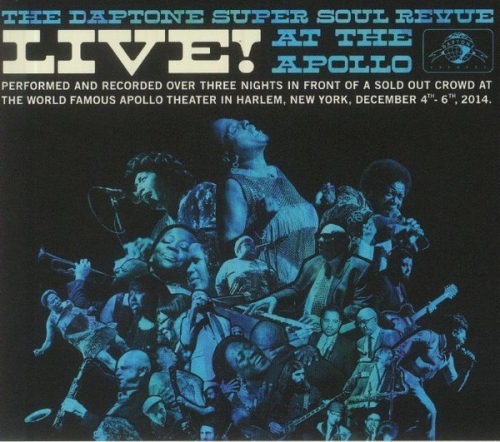

On se méfiait de tous ces groupes que Gabe Roth avait rassemblés sur Penrose Showcase Vol. 1. Il lançait alors son nouveau label de Soul, Penrose et, à l’écoute de cette belle galette chicos, nous constatâmes avec effroi que dans son élan, le Gabe avait perdu les deux mamelles qui avaient fait la grandeur de Daptone, le funk et le raw r’n’b. Il optait désormais pour la Soul de charme. On a donc vu défiler les nouveaux poulains du Gabe, Thee Sacred Souls (Soul de charme qui colle bien au papier), Los Yesterdays (idéal pour le bar de la plage, à l’heure de l’apéro, avec les grosses coquines de service), le plus intéressant était sans doute Jason Joshua avec son parfum reggae très toxique. The Altons semblaient honteusement irréprochables, le mec poussait des petites pointes comme Aaron Neville, pas de problème, tu ne te faisais pas de souci pour son avenir. En B, Thee Sinseers tapaient l’heavy Soul de nuits chaudes de Spanish Harlem. En fait tous ces groupes avaient le même son et allaient exactement dans le même sens. Ce qui au sortir de l’écoute, nous laissa quelque peu circonspect. Beau, certes, mais affreusement mou du genou. On venait de se faire niquer en beauté avec les Black Pumas, on était donc devenu extrêmement méfiant.

Et voilà que deux des groupes Penrosés, Thee Sinseers et The Altons, déboulent en Normandie dans le cadre d’une belle affiche : The Super Soul Revue. Thee Sinseers sont passés entre temps sur Colemine, car il semble que Penrose ait planté, ce qui n’a rien de surprenant. En première partie de la Super Soul Revue, tu retrouves Sugarmen 3, les rois de l’instro Soul jazz new-yorkais. T’as testé jadis un album et c’est bon, pas la peine d’insister. Patacam/patacam. T’as failli overdoser avec les albums du James Taylor Quartet, alors pas la peine d’insister.

T’espères sans trop y croire que les Altons vont chauffer la salle. Ils sont deux au chant : une blackette nommée Adriana Flores, et un chicano nommé Bryan Ponce qui gratte une Tele rouge. C’est lui l’Aaron Neville de la compile Penrose. Le mec est assez brillant, comme l’indique son prénom, il va chercher la finesse extrême du mou du genou et il fait sombrer la salle dans la torpeur. À côté de lui, Adriana Flores cherche à danser un peu, mais c’est impossible. Car ils tapent la pire Soul de charme qui ait jamais existé depuis l’âge d’or de la Philly Soul. Sur scène, c’est l’enfer. Rien ne groove. Ton corps se bloque et ta cervelle baigne dans un jus d’ennui carabiné. Flic floc. Tu passes ton temps à te demander ce que tu fous là. Et pourtant, tu te dis que ces mecs-là ont traversé l’Atlantique pour conquérir ta pauvre petite Asie Minable, alors on espère encore un miracle. Derrière, ils ont une batteuse blonde et à droite, t’as un gros chicano qui gratte des poux d’une délicatesse extrême, voire extrémiste.

Le gros chicano s’appelle Joey Quiñones. Il est en fait le chanteur des Sinseers qui déboulent sur scène en troisième partie, avec une section de cuivres complète, un batteur moustachu et un petit guitariste sec et dévoué. Et pour compléter cette fière équipe, on retrouve bien sûr Adriana Flores et le brillant Bryan Ponce aux chœurs sur la droite. Pendant une heure, tu vas te demander si le gros Joey Quiñones sera un jour une superstar. En a-t-il les épaules ? Et puis t’es bien désorienté, car la Soul n’est pas forcement l’apanage des chicanos. C’est très bizarre, tout cela t’intrigue, mais tu t’ennuies tellement que tu dis non à l’idée de rapatrier leur album sorti sur Colemine. Ça ne sera jamais mieux que ce que tu vois sur scène, et sur scène, ça ne marche pas, même si ces gens sont artistiquement très évolués, on pourrait même dire infiniment au-dessus de la moyenne. Encore faut-il savoir ce qu’on appelle la moyenne. Bon sujet de dissertation.

Signé : Cazengler, Auto-naze 2024

Crack Cloud. Le 106. Rouen (76). 19 septembre 2024

Crack Cloud. Red Mile. Jagjaguwar 2024

Juniore. Le 106. Rouen (76). 4 octobre 2024

Juniore. Un Deux Trois. Outré Disque 2020

Juniore. Trois Deux Un. Le Phonographe 2024

Countdown to Ecstasy. Shindig! # 155 - September 2024

Piers Martin. Juniore. Uncut # 275 - April 2020

The Super Soul Revue. Le 106. Rouen (76). 16 novembre 2024

*

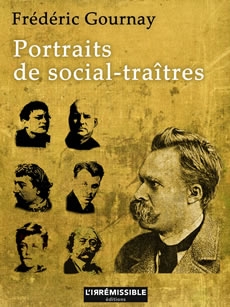

Quel intérêt aurait le conte de Perrault si le loup ne mangeait pas le petit chaperon rouge. Aucun. Je vais donc vous raconter une histoire qui se termine mal. Le problème c’est que c’est la vôtre. Tant pis pour vous. Commençons par le commencement :

PRELUDE

ONCE UPON THE END

(CD / Bandcamp / 2019)

Des français from Paris, le groupe s’est formé autour de Paul et Damien, très vite rejoints par Ludovic et Victor, ces deux-là nous les connaissons, voir dans notre livraison 668 la chronic consacrée à Claustra, ils partiront en 2017 vers de nouvelles aventures.

Sur leur premier opus l’équipe remaniée aborde des noms de guerre :

Seditius : vocal / Koal : guitare rythmique / Loerk : lead guitar / Groly : basse / Chimey : drums

Seditius s’est chargé de l’artwork de la couve. N’a pas cherché à vous tromper sur la marchandise. Ce n’est pas sur la plage sous les cocotiers à Bahamas comme durant vos dernières vacances, ou alors c’est après, je vous rassure : c’est après maintenant, quoique si l’on regarde un peu les infos à la TV certains endroits du monde ressemblent étrangement à notre futur, restons optimiste : c’est pour après et pas dans très longtemps. Je vous révèle la vérité vraie, c’est après l’apocalypse, n’injuriez pas Dieu, pour une fois il n’y est pour rien, vue plongeante sur l’effondrement de la civilisation humaine. Ces gars-là quand ils racontent le petit chaperon rouge, ils commencent par la fin. Comme disait, voici deux mille ans, le poëte latin Horace, l’homme est un loup pour l’homme. Un requin prêt à se dévorer la nageoire dorsale pour assouvir sa haine.

Killer sisters : on s’attend au moins à l’explosion d’une bombe atomique, non une guitare pointue presque guillerette, trop occupée pour faire du bruit, se contente du bruissement discret d’une scie égoïne remarquez la batterie vous file sans exagération des coups de hachoirs, mais sommes à l’époque post-atomique, la seule arme qui reste c’est celle du bon vieux couteau de cuisine, Seditius vous fait la grosse voix comme quand le loup se jette sur la grand-mère, ici les petits chaperons sont rouges de sang, scène de survivance cannibalistique, Orphée déchiré par les Ménades, nécessité fait loi, c’est atroce mais les spectateurs autour savent que bientôt ce sera un bon miam-miam, sont entre répulsion et admiration, les tueuses osent ce qu’ils ne font pas, ils seront les premiers à s’asseoir à la table du festin. Oui pas très ragoûtant mais mettez-vous à leur place, une scène de la vie quotidienne du monde qui vient, un vocal aussi prenant qu’un roman de Balzac. Moon Scavengers : prenons de la hauteur, Chimey tape comme un fou comme s’il voulait être un lanceur d’alertes, la guitare toujours un peu lointaine comme si elle ouvrait le bal de la folie sans vouloir se salir les mains, Seditius éructe, il commente le bilan de ces scènes d’inhumanité, nous prévient que les survivants sont en train de couper la branche de leur survie, la basse de Groly de joue à saute-mouton sur des ruisseaux de sang, la rythmique court comme si elle était poursuivie par les ombres de ses propres remords, les bandes de pillards qui tuent et se bâfrent n’iront pas très loin, ils finiront par se bouffer entre eux, ils n’hésiteraient pas à croquer la lune, l’Homme est aussi un prédateur pour l’univers. Fresque épique. The old ones : grave basse, le temps n’est plus à l’action mais à la réflexion, le vocal bulldozer remet les choses en place, l’Homme est un mythomane qui s’ignore, il cherche la vérité mais il ne trouve rien, réquisitoire d’une extrême violence, Dieu n’existe pas, l’Homme non plus, guitares en paquets et piquets de déclivités ardentes, l’instrumentation prend le relais des discours illusoires, elle écrit la partition des illusions perdues, même le néant n’existe plus, nous ne sommes rien, nous ne savons rien. Les Anciens l’ont su. Peut-être. Mais pas nous. Vaine exacerbation nihiliste. Requiem ante mortem. Froid dans le dos. Mort de toutes les légendes avant-coureuses de nos croyances. Dying concrete : retour à la réalité hurlante et perçante, la batterie tape sur les tours de béton comme la balle sur le jeu de quilles, ivresse de la destruction, le monde meurt et s’effondre, le vocal vaticine, en vain, colère et désespoir, les villes sont comme ces châteaux de sable abandonnés sur les plages que l’on n’essaie même de raffermir à coups de pelles car la marée montante du pur néant a déjà programmé leur fin, tant pis pour elles, je ne me battrai pas pour elles, de toutes les manières ne suis-je pas moi aussi programmé pour disparaître. Les guitares flambent avant de se consumer.

Pour un premier EP, c’est EPouvantant, un son original, des lyrics parfaitement construits. L’on a tout de suite envie de connaître la suite.

THE ALTAR

(Bandcamp / Septembre 2019)

Tentrom a pris la place de Chimey à la batterie. Ils annoncent que cet Autel solitaire est un hommage aux dieux puissants et intemporels du metal. Devraient ajouter aussi à Lovecraft. Seditius s’est chargé de la couve.

Très réussie. Séparés par une lagune d’eau noire d’une ville titanesque quasi abandonnée, parmi laquelle errent de rares silhouettes humaines, les restes d’un temple, quelques pierres, une colonne, une ogive, témoignent de la présence enfouie des Dieux anciens.

Festival de guitares, dès les premières notes l’on comprend que l’on est dans un morceau type de metal, un parangon monstrueux, une épure platonicienne même si la lourdeur du son fuyant et graisseux et les clameurs vocales pèsent de tous leurs poids pour contredire cette idée d’épure, du forgé d’orichalque extrait d’une météorite échappée des confins stellaires, question paroles, du cousu d’or mythologique, un chant adressé au Dieu tapi au creux de la terre qui dort. Qui attend.

Un morceau un peu à part dans leur discographie. Cela aussi nous pouvons le faire affirment-ils. Sous-entendu mais nous vaquons à nos propres affaires plus urgentes. Si une personne ignorante vous demande : c’est quoi au juste le metal. Ne vous lancez pas de longues explications oiseuses. Faites-leur écouter ce morceau. Cela suffira. Dites-leur aussi que c’est très Cthulhurel !

THE NEXT CHAPTER

(CD / Bandcamp / Décembre 2021)

Seditius : vocal / Koal : guitare rythmique, choeurs / Loerk : lead guitar, claviers, chœurs / Groly : basse /Tentrom : drums

Un petit tour sur le FB et l’Instagram d’Egregore Design s’impose, c’est lui qui s’est chargé de la pochette. Dès les premières images vous entrez dans un univers, très metal, mais surtout dans le monde mental d’un artiste maître de sa démarche.

Une vision d’horreur. Ils posent devant les ruines d’une mégalopole. Qui sont-ils, les derniers moines soldats qui tentent de reconquérir un univers post-apocalyptique définitivement perdu, ou du moins d’en garder le précieux souvenir, quels dieux honoreraient-ils, l’un d’entre eux tient fermement la hampe du logo du groupe, dessiné par Daphné Vichot, comme un légionnaire de l’antique Rome brandissait l’enseigne des lettres fatidiques de la puissance romaine.

Memories in the rust : juste une intro, au tout début comme le glissement d’une main sur une rambarde de fer rouillée, et puis le plein-chant d’une guitare adoubée du contre-chant d’un clavier, l’histoire a commencé il y a longtemps, robinet de la nostalgie de ce qui n’a pas été, que vous ne voudriez pas refermer, alors ils s’en chargent, il est temps de passer au chapitre suivant. Overseers : avant l’histoire, l’histoire a déjà commencé, le morceau avance lentement, ce qui n’exclut pas des séquences rapides, toute situation exige éclaircissements, renseignements, dénonciations, comme l’on déplie une carte pli par pli pour que chacun ait la possibilité de se faire une idée exacte de la situation, étape par étape, la batterie joue un peu à enfoncez- vous ça dans la tête, parfois le chant éructe, parfois il explicite, il existe deux niveaux d’êtralité, ceux qui pataugent dans le monde d’en haut en déshérence ou ceux qui cachés dans les vastes palais souterrains vous manipulent. Ce sont les mêmes qui par un goût insatiable du lucre ont mené le monde à sa perte. Ce sont eux qui depuis leurs bunkers vous surveillent et vous épient. Méfiez-vous. La structure du morceau n’est pas simple, elle ressemble à un fouillis indescriptible mais son ossature est d’une grande subtilité, ils commandent votre monde avec une telle dextérité que vous pouvez jouer leur jeu en croyant décider du votre. Children of the dust : la hargne et la survie, un morceau coups de poings, se battre, sans pitié, les enfants d’un monde tombé en poussière n’ont rien à perdre ni à gagner, simplement réussir à se tenir debout, sont des petits groupes soudés comme les doigts des mains qui ne se séparent pas de leurs squelettes, ils se débrouillent, ils oppriment les autres, manger ou être mangé, il n’y a pas d’alternative. Aucune sentimentalité. Juste la nécessité. N’en sont pas particulièrement fiers, mais pas du tout honteux non plus. Ils crient, ils bousculent, pour ne pas tomber, pour ne pas être piétinés. Ils sont les descendants des premiers survivants, ils ont leur loi, celle du plus fort, et leur code de fer, leur seule armure. Hollow : dans ce monde de brutes méfiez-vous des instants de douceurs, l’ennemi est parmi vous, en apparence des espèces de zombies solitaires, de terribles pièges, des hommes vides, qui ont abdiqué, des décervelés, des espèces de drones humains qui se livrent aux crimes et aux sabotages les plus inattendus, la tension croît, le vocal vous avertit, la musique accélère, ce sont les cadeaux empoisonnés des gardiens, ils sonnent creux, ils sont bourrés de dynamite, vous comprenez maintenant tout cet affolement qui règne dans ce titre. Demons in the sky : ne croyez pas que Satan et ses armées vont s’en mêler, non les démons qui tombent du ciel sont bien plus dangereux que ces pauvres diables de pacotille, c’est sans doute pour cette raison que la ballade des peurs enfantines se mue en torrent de haine, ce qui tombe du ciel c’est l’horreur, les radiations atomiques et les pluies astringentes, l’orchestration se resserre comme si elle voulait créer un plafond protecteur, un parapluie qui ne protège pas, cris d’angoisses, cauchemars d’enfance, rien n’arrêtera ce déluge de feu invisible, ni imprécations, ni vaines protections, notre inhumanité de survivant n’est-elle pas le reflet de cette menace impitoyable.

Cries of the voiceless : encore une douce introduction, nous redoutons le pire, nous avons raison, un déferlement metallique ne viendra pas à notre secours, quelques notes de piano, un solo bémolisé de guitare, ce sera tout, il n’y a rien à recouvrir d’une cotte de maille. Il n’y a plus rien, ni oiseaux, ni poissons, ni bêtes, le monde est mort. The flesh harvest : âme sensible, le premier EP nous a offert une scène de cannibalisme tel qu’il devait être pratiqué au néolithique, si ce morceau est ultra-violent traversé de moments de tendresse insensée c’est parce que dans l’après-modernité rien se perd, on récupère sur les cadavres ou sur les mourants tout ce qui peut servir, comme les indiens qui utilisaient toutes les parties du corps des bisons, mais n’est-ce pas une espèce de satisfaction quand on y pense de voir nos lambeaux de chair revivre sur /et dans le corps des autres. C’est cela l’immortalité, l’évasion des damnés hors d’un monde pourri, plus de souffrance et cette survivance dans / et par le corps des autres. La seule salvation. L’unique échappatoire. Ride with the wind : fini de ramper, partons, fuyons les villes, soyons romantiques, transformons notre misère en une chevauchée fantastique, le morceau galope, un intermède pour souffler, mais la course repart, infatigable, la terre vide nous appartient, sensation de la plus grande liberté, nous ne nous arrêterons que lorsque nous serons parvenus au bord du monde, nous sommes des conquérants, nous avons retrouvé notre fierté, le monde nous appartient, on a voulu nous tuer mais nous sommes devenus tempête incoercible… Crimson dusk : nous avons conquis la terre, peut-être uniquement dans notre tête, mais ils ont tué le soleil. L’astre de vie ne rayonne plus. Il s’éteint , le brouillard s’empare de la terre, triste chanson, le background se traîne, il essaie de se relever de s’enfuir dans un dernier galop pour échapper à la sinistre réalité, le chant du cygne. Extinction : no happy end, pour que l’on comprenne mieux ils chantent en français, ils ne nous laissent aucun espoir, this is the end beautiful ( façon de parler) friends, il ne reste plus rien, si ce n’est la mémoire des spectres, tristesse certes, mais il subsiste encore la rage, celle de n’avoir pas gagné celle d’avoir perdu.

Un superbe oratorio sur la fin du monde que l’Homme a détruit, mais élevé à la gloire de l’être humain, qui n’abdique jamais, même dans la plus grande déréliction, même dans la mort.

Un chef d’œuvre.

ARCHIVES 200

( CD / Bandcamp / Avril 2024)

Je n’avais pas écouté les opus précédents. J’avais trouvé étonnante ces archives 200, une faute de frappe, z’ont oublié le zéro pour 2000, mais non un peu partout c’est 200 et pas 2000. Proposent une explication : si votre cœur bat à 200 BMP, vous frôlez l’accident cardiaque. Deuxième étonnement pour ce nouvel EP, trois titres sont des reprises de leurs premiers opus. Un peu étrange tout de même. C’est vrai qu’il y a un changement dans le personnel.

Ezalyr : chant /Koal : guitare rythmique / Loerk : guitare solo / Groly : basse /Tentrom : batterie.

Physiquement Elazyr et Claustra se ressemblent étrangement, une unité androgynique étonnante, doublée ou dédoublé en quelque sorte. Dans notre prochaine livraison nous nous pencherons sur un album de Claustra paru voici deux mois intitulé : La Prison de Chair.

La couve du CD, elle est de Dorian Becker, joue le jeu, elle représente une vieille K7 que l’on vient de déterrer peut-être deux cents ans après son inhumation, un témoignage laissé par une humanité mourante, une espèce de bouteille à la terre, un legs adressé à de nouveaux venus ou à quelques groupes épars qui auraient survécu… Il faut qu’il y ait une manifestation de certaines ‘’présences’’ si le groupe veut continuer à produire de nouveaux chapitres. En une courte phrase Once Upon The End évoque des’’ survivants lovecraftiens’’… Veulent-ils sous-entendre que tout se passe dans nos têtes…