KR'TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 565

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR’TNT KR’TNT

08 / 09 / 2022

LOVIN’ SPOONFUL / EDDIE PILER

PICTUREBOOKS / SOUR JAZZ

LED ZEPPELIN / LE CRI DU COYOTTE

ROCK BALLAD / SOUL BAG

ROBERT PLANT + ALISON KRAUSS

Sur ce site : livraisons 318 – 565

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Spoonful on the hill

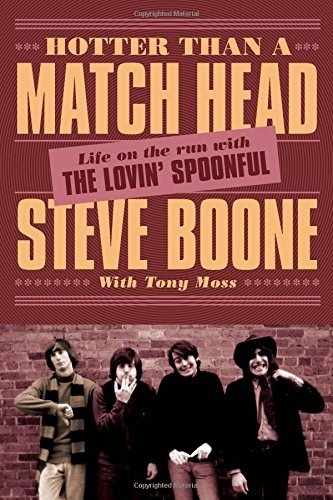

Les Lovin’ Spoonful illuminèrent les hit-parades des sixties avec deux hits mirobolants, «Daydream» et «Summer In The City». Les Anglais ça appellent des anthems. C’est le propre de la pop que d’être universelle. John Lennon avait diablement raison d’affirmer - pour déconner - que les Beatles étaient plus célèbres que le Christ. Les Lovin’ Spoonful auraient pu devenir aussi célèbres que les Beatles, et donc plus que le Christ, s’ils avaient un tant soit peu songé à se déniaiser. Ceci pour dire que leur véritable histoire n’est pas dans leurs cinq albums (comme ça pourrait être le cas des Pixies), mais dans le recueil de souvenirs de Steve Boone, le bassman du groupe.

Et quel recueil les amis ! Voilà un mec qui sait raconter sa vie ! Hotter Than A Match Head: My Life On The Run With The Lovin’ Spoonful est un petit livre palpitant, au moins autant que celui de Tommy James, qui raconte dans Me The Mob And The Music ses démêlés avec la mafia new-yorkaise. Après être devenu une rock star, comme il le dit lui-même, Boone s’est retrouvé embringué dans une affaire pas terrible avec la brigade des stups, puis il est entré en délinquance, comme d’autres en religion, en transportant des tonnes d’herbe à travers la mer des Caraïbes. Pirate, comme il dit, mais par nécessité économique. Le récit de ses expéditions en Colombie rend le dernier quart de book palpitant. Du coup, son récit autobiographique dégage un violent parfum d’aventure. Qui aurait cru que le bassiste d’un groupe pop new-yorkais allait devenir un pirate des Caraïbes ? Est-ce qu’il est devenu pirate pour se racheter de l’épisode du bust au cours duquel les stups les ont forcés lui et Zal Yanovsky à coopérer ?

Si Boone prend le temps d’écrire l’histoire de sa vie, c’est forcément pour en parler et faire un peu la lumière sur cette sinistre affaire, qui rappelons-le, a quand même réussi à couler les Lovin’ Spoonful. Zal et lui sont arrêtés le 20 mai 1966 à San Francisco pour possession de marijuana. Les stups leur proposent un deal : soit Zal et Boone coopèrent un introduisant un flic en civil dans une party, soit ils sont condamnés et Zal, qui est canadien, sera expulsé, sans possibilité de retour aux États-Unis, donc plus de Lovin’ Spoonful pour eux. Boone rappelle que leur bust se produit bien avant que ça ne devienne la mode, bien avant que les stups ne harcellent les rock stars un peu partout dans le monde. Boone évoque quand même les jazzmen arrêtés pour usage d’héro et Johnny Cash arrêté à la frontière mexicaine avec un flacon de pills, mais c’est tout. Boone insiste pour dire à quel point Zal et lui avaient la trouille, ce jour de mai 1966. Boone craint pour ce qu’il appelle sa «carrière», son petit confort de rock star. Mais s’ils acceptent de se rendre dans une party accompagnés du flic en civil, on leur promet que les charges seront abandonnées. Zal et Boone commettent la grosse erreur de prendre la décision tout seuls, sans en parler aux deux autres. Ils commettent la pire erreur de leur vie : faire passer un flic de la brigade des stups pour un ami. L’horreur. Donc ils y vont. Le pire, c’est que le flic ressemble à un flic. Puis ils doivent retourner au commissariat pour le debrief. Ils croient qu’on va leur foutre la paix. Mais l’affaire s’ébruite, évidemment. Le mec de la party qui a été arrêté a fini par raconter que Zal et Boone lui avaient présenté le flic. Tout le monde à San Francisco est au courant. La presse s’empare de l’affaire. On les traite de balances, on appelle à boycotter leurs concerts, leurs disques et on incite même les filles à boycotter leurs parties de cul. Zal et Boone entrent alors en enfer. Les pages au long desquelles Boone relate cet épisode sont d’une pénibilité sans fin, car il essaye de justifier l’injustifiable.

Par contre, il s’en sort mieux avec l’épisode de la piraterie, comme il l’appelle. Boone est un mec qui a grandi sur la côte en Floride et qui adore les bateaux. Donc il sait naviguer, comme Croz. Il vit quelques années à bord d’un bateau dans les Caraïbes puis un jour un mec lui propose d’aller charger en Colombie une grosse cargaison d’herbe à bord d’un voilier et de la ramener aux États-Unis - 6,500 pound load - Trois tonnes ! - Being a pirate m’a donné tout ce que je voulais. La possibilité de naviguer, toute l’herbe que je pouvais fumer et plus d’argent que je n’en avais jamais vu dans toute ma vie - Un peu plus tard, il repend la mer à bord du Carolina Garnet et charge quatre tonnes d’herbe. Le jeu consiste à éviter les patrouilleurs de la marine américaine. Il repart une troisième fois à bord du Do Deska Din charger dix tonnes d’herbe en Colombie. Quand Captain Boone informe son commanditaire qu’un patrouilleur a repéré le Do Deska Din, il reçoit d’ordre de couler le bateau. Ne jamais laisser de traces. Un peu plus tard, il reprend la mer à bord du Carolina Garnet, mais ça se passe mal. Le vent casse le grand mât et le bateau dérive vers la côte cubaine, et comme il n’a pas envie de finir sa vie au fond d’une taule cubaine, Captain Boone décide de couler le bateau avec sa cargaison. Il envoie un SOS et y fout le feu. L’équipage est recueilli par un patrouilleur américain, mais comme il n’existe pas de preuve de trafic, on relâche Captain Boone et ses hommes.

Alors Boone aventurier ? Pas évident. On trouve dans les pages photo du book un portrait de Boone ado. Il est spectaculairement laid. Il est aussi laid que Joe Butler - batteur des Spoonful - est beau. Deux extrêmes. Ça s’arrange un peu avec les cheveux longs, mais quand même, le Boone n’est pas joli. Quand il essaye de se faire passer pour une graine de violence au lycée, on ne peut pas le prendre au sérieux. C’est plus facile avec Marlon Brando.

Quand on lui dit qu’il sera bassiste dans le groupe, il sort deux ou trois anecdotes marrantes sur le statut du bassiste : Mike Watt qui dit que généralement, dans un groupe, on choisit celui qui est le plus mentalement retardé pour jouer de la basse. Il cite aussi Dave Davies qui indique qu’ils ont joué à pile ou face le job de bassiste dans les Kinks et que Pete Quaife a perdu. Boone apprend donc à jouer de la basse à Greenwich Village et là ça devient passionnant. Il découvre Lenny Bruce en 1962 au Village Vanguard. C’est l’époque où Dylan débute et Boone dit que grâce à lui, il apprend à réfléchir - Dylan m’a inspiré pour écrire des folk-songs qui étaient un peu stupides. Mais au moins j’écrivais... et je réfléchissais - Comme tous les kids qui écoutaient Dylan à cette époque, Boone se croit intelligent. Puis en 1964, il fait son Marlon Brando et part faire le biker plusieurs mois en Europe. Son pote Peter Davey et lui débarquent à Londres et s’achètent une moto chacun. Peter Davey se paye une Triumph Tiger Club deux cylindres 500 cm3 et Boone une Matchless G80 mono-cylindre 500 cm3. Vroaaaaaaaaarrrr ! Ils sillonnent toute l’Europe pendant quatre mois. Puis retour à Greenwich Village. Au Night Owl Cafe, il voit le concert le plus extraordinaire du monde : Buzzy Linhart au vibraphone, Felix Pappalardi à l’electric Guild bass, Fred Neil à la douze et John Sebastian, second guitar. Boone est émerveillé. Dans la foulée, Seb lui présente l’ex-US marine Tim Hardin. Il faut imaginer ce concentré de légendes vivantes. Merci Boone de nous faire assister à un tel spectacle. Une nommée Ruth lui présente aussi le Trol. Quoi ? Boone ne sait pas qui est le Trol. Oh fait Ruth, c’est un amphète, l’Escatrol. Tout le monde en prend. Popping pills, ça s’appelle. Tu ouvres le bec et tu pop ta pill. Tu te retrouves debout toute la nuit à bavacher. Alors Boone pop sa pill. Et là il comprend soudain pourquoi tous ces mecs dans le bar parlent si fort et tous en même temps : tout le monde tourne au Trol. Fantastique !

Au moment où Boone rencontre Zal et Seb, ils cherchent un bassman et un beurreman pour monter un groupe. Ça tombe bien, car Boone est bassman. Seb explique aussitôt à Boone qu’il adore le blues et qu’il a accompagné Mississippi John Hurt. Seb est un petit mec extrêmement doué qui impressionne beaucoup Boone. Seb s’appelle en réalité Giovani Puglese. Quant à Zal qu’on surnomme Zalman, c’est un sacré zozo, un guitariste qui zèbre son jeu de «whoops and grunts». Joe Butler est engagé au beurre et une fois le groupe complet, Seb propose le nom de Lovin’ Spoonful, tiré d’une chanson de Mississippi John Hurt. Boone est contre, car il pense que le spoon renvoie à l’héro, mais le nom est voté. Chez les Spoonful, on vote à la majorité. Seb, Zalman, Butler et Boone jouent leur premier concert en février 1965 au Night Owl Cafe. Ils fument un joint de Mexican weed et montent les marches qui conduisent directement de la loge à la scène, comme des gladiateurs qui entrent dans l’arène. Boone nous décrit tout ça dans le détail. Le démarrage d’un groupe est toujours la période la plus fascinante : des gens se rencontrent, montent leur projet, apprennent à jouer ensemble et déboulent sur scène pour la première fois. Rien de plus excitant. Puis c’est le premier hit, «Do You Believe In Magic». Comme le Velvet, ils jouent au Cafe Bizarre et sont payés en sandwiches au thon, ce qui les arrange bien, car ils crèvent de faim. Les gens commencent à s’intéresser à eux, et pas n’importe lesquels : Phil Spector et Jac Holzman. Les Spoonful la jouent fine et laissent monter les enchères. Le duo Koppelman et Rubin s’occupe d’eux. Ils leur décrochent un deal avec Kama Sutra. Les Spoonful font plus confiance au duo qu’à Totor. Dommage, car Totor aurait pu tirer d’eux ce qu’il a tiré des Righteous Brother et de Dion. Ça ne les empêche pas de participer au Big TNT Show avec les Supremes, qu’organise Totor, un an après le prestigieux TAMI Show. Les Spoonful débarquent donc à Los Angeles et Boone rencontre Croz avec lequel il sympathise car ils ont deux passions en commun : les voiliers et les voitures de sport. Alors Croz propose à Boone une virée dans sa nouvelle Porsche. Vroaaaaaaarrrr ! mais comme toujours, la fête ne dure qu’un temps. Les rapports entre Seb et Zal se détériorent. Zal fait le con sur scène. Seb finit par réunir Boone et Butler pour mettre aux voix le saquage de Zal. Deux voix contre une. Boone prend bien soin de préciser qu’il a voté contre. C’est le mari de Judy Henske, Jerry Yester, qui remplace Zal. Puis en 1968, Seb annonce qu’il quitte le groupe. Fin des Spoonful. Ils n’auront duré que trois ans. Ce qu’on appelle un feu de paille.

Pendant cette brève période de gloriole, Boone aura réussi de jouer de la basse pour Dylan sur «Maggie’s Farm», l’un des killer cuts de Bringing It All Back Home. Boone se souvient aussi avoir passé une journée avec lui, à rouler en ville dans son Plymouth wagon station, à fumer des joints et à causer motos. L’autre rencontre dont il est fier est celle de Totor qui vient voir les Spoonful backstage pour leur proposer de les signer et de les produire. Boone le trouve charmant, et de toute façon, à cette époque, tout le monde adule Totor. Boone évoque aussi le fameux concert du Rose Bowl à Los Angeles avec le Bobby Fuller Four. Il les revoit tous les quatre sortir de leur trailer en refermant leurs braguettes. Ils venaient tout juste de se taper les groupies qu’on entendait gueuler. Boone ajoute que de bourrer des groupies n’était pas le genre des Spoonful et qu’on a retrouvé Bobby Fuller clamsé sans sa bagnole à Hollywood. La rumeur dit qu’il aurait fricoté avec la copine d’un truand local et que ça n’aurait pas plu du tout à ce monsieur.

On apprend aussi que juste avant de recruter les Monkees, Bob Rafelson et Bert Schneider ont proposé les rôles aux Spoonful. Ils cherchaient déjà quatre personnalités bien distinctes pour reproduire le modèle d’Hard Day’s Night et les Spoonful correspondaient parfaitement à leurs critères - Joe for his chick-magnet good looks ans Zally for his zanniness and over-the-top personality - Jerry Yester faillit bien être retenu, mais il a décliné l’offre quand les producteurs ont refusé de voir les autres membres de son groupe, The Modern Folk Quartet.

Autre rencontre déterminante : pendant la tournée avec les Supremes en 1965, Boone est assis dans le bus à côté de James Jamerson qui lui montre des trucs à la basse - His long fingers stretched across the octaves in perfect time. Bum-ba-ba-bum, ba-ba-ba-bum-ba-ba-bum. Well, fuck - Lors d’un voyage en avion, les Spoonful repèrent Miles Davis, assis comme eux en première classe. Alors Seb se dévoue pour aller lui présenter les hommages du groupe. Miles le laisse déballer ses salades et, en le fixant droit dans les yeux, lui lâche : «I don’t talk to honkies.» Quand Seb revient à sa place, les autres Spoonful sont hilares. Pendant tout le reste du voyage, nous dit Boone, chaque fois que Seb essayait de reprendre la conversation, on lui disait : «I don’t talk to honkies.»

Lorsqu’ils tournent en Angleterre, les Spoonful rencontrent tout le gratin dauphinois. Ils sont même invités par le riche héritier et proche des Stones Tara Browne dans son château en Irlande pour faire la fête. Huit mois plus tard, Tara Browne allait se tuer à Londres au volant de sa Lotus Elan. Boone aime bien les voitures de sport. Il se paye en 1966 une Ferrari 250 GT Lusso, la même que celles de Clapton et de George Harrison. Côté groupes, Boone déteste les Doors, l’Airplane et le Grateful Dead - All of whom I frankly thought sucked - Boone voit les Doors chez Ungano’s à New York et les trouve boring and a downer. Il trouve que les paroles de «Light My Fire» frisent la pornographie - It was saying little more than «come on baby suck my dick» - Pauvre Boone, il n’a rien vraiment compris au film. Ça ne le grandit pas de démolir des Doors. Déjà qu’il n’a pas les cuisses très propres. Pour rester au rayon sales bonhommes, voilà Nash, comme par hasard. Nash traîne alors à Greenwich Village avec Croz, Stephen Stills et Seb. Croz et Stills envisagent déjà de monter un super-groupe (CS&N) et proposent à Seb d’en faire partie, mais Seb décline l’offre. Puis quand il apprend que Nash se tape sa fiancée en douce, il quitte New York pour la Californie. C’est une manie chez Nash que de se taper les copines des autres. On appelle ça une mentalité. On reste encore au rayon sales bonhommes pour un drôle d’épisode. En 1991, Seb réussit à obtenir par voie de justice un accès aux royalties des Spoonful. Il fait venir Butler et Boone pour proposer de partager les royalties en quatre, avec Zal. Cette fois c’est Boone qui refuse. Pourquoi partager avec lui, ça va nous faire de l’argent en moins ! Seb est choqué. Il indique que c’est le seul moyen de faire venir Zal pour une reformation des Spoonful. Alors ils votent tous les trois comme ils l’ont fait 24 ans plus tôt pour virer Zal du groupe. Deux voix contre le partage à quatre, une voix pour, celle de Seb. Stupeur ! Alors Seb leur dit à tous les deux : «You guys will regret this, wait and see.» Finalement, tout cette histoire n’est pas très sympa, mais il faut féliciter Boone pour sa franchise. Il lâche des trucs qui ne sont pas faciles à lâcher.

Les Spoonful s’étaient déjà reformés en 1980 pour jouer dans un film de Paul Simon, One Trick Pony. La critique a coulé le film qui a disparu sans laisser de trace. Puis Boone va découvrir l’héro et s’y adonner corps et âme avant de réussir à se detoxer. Sacré Boone il aura réussi à collectionner toutes les conneries. Au fond, c’est pour ça qu’on l’aime bien. D’une certaine façon, il ressemble au Grand Duduche.

Si on ne craint pas de s’ennuyer, on peut écouter ou réécouter les cinq albums des Lovin’ Spoonful, parus sur Kama Sutra, label fondé par Art Ripp. Les Groovies firent paraître Flamingo sur Kama Sutra, qui était aussi le label des Fifth Dimension, de NRBQ et du Gene Vincent de la fin des haricots. On trouve les Spoonful tout souriants sur la pochette du premier album, Do You Believe In Magic, paru en 1965. Le morceau titre de l’album est en réalité le troisième hit des Lovin’ Spoonful. C’est une belle pop sixties admirablement emballée par Seb le dreamer. Mais le reste de l’album donne véritablement le ton du groupe : un son de jug-band bien enraciné dans l’Americana et une tendance naturelle à la good time music, qui est en fait leur pré carré. Du blues aussi avec «Sportin’ Life». Seb y sonne comme un expert du feeling. Son rendu de glotte est superbe. Tout est délicieusement bien intentionné sur cet album. C’est le côté souriant des sixties, la part de rêve, l’antithèse des Rolling Stones. Avec «Fishin’ Blues», ils tapent dans le country-rock à la new-yorkaise, alerte et vitaminé, gratté à la mode des Appalaches. En B, on trouve d’autres jolies choses comme «Wild About My Loving», une pièce de pop habilement montée sur une carcasse de blues et richement instrumentée. Mais le cut qui fend vraiment le cœur, c’est bien sûr l’«Other Side Of This Life» de Fred Neil, un groove psyché digne des Byrds d’«Eight Miles High». S’ensuit un balladif d’orfèvre intitulé «Younger Girl», mais l’«On The Road Again» qu’on trouve ensuite n’est pas celui de Canned Heat. Seb nous embarque plutôt dans un petit coup de boogie rock classique et sans histoires.

«Summer In The City» se trouve sur Hums Of The Lovin’ Spoonful, paru l’année suivante. Ils sont toujours très souriants sur la pochette. Ils attaquent cet album avec une grosse rasade de country-rock de bastringue («Lovin’ You» et «Best Friends»). Ils sonnaient déjà trop américains pour les oreilles européennes. Seb essaye de faire son Wolf dans «Voodoo In My Basement» et ils reviennent à leur chère Americana avec «Darlin’ Companion» et au western swing avec «Henry Thomas». Ils sont dans leur monde. En B, il passent du groove jazzy des Caraïbes («Coconut Grove») au gaga («4 Eyes»), en passant bien sûr par le country-rock avec «Nashville Cats». «Summer In The City» qui clôt la B sauve l’album.

Dernier album de l’âge d’or des Spoonful : Daydream, paru la même année. Le morceau titre est l’un des hits quintessentiels des sixties, joué au pur swing new-yorkais, siffloté et franchement digne des Groovies de Sneakers. John B Sebastian signe ce coup de génie. Ils sont plusieurs à savoir chanter dans le groupe. Joe Butler prend «There She Is» à la belle énergie. Ce groupe pouvait avoir très fière allure, c’est vrai. Seb chante «Warm Baby» d’une voix d’ange, mais hautement prévisible. Il faut bien admettre que l’originalité brille par son absence. De toute évidence, ces mecs sont fans de blues. Seb revient attaquer «Let The Boy Rock & Roll» avec cette intro magique - I heard Mama & Papa talk that night/ I heard Mama tell Papa/ Let the boy rock & roll - En B, ils ont un cut de pop franchement digne des Beatles : «You Didn’t Have To Be So Nice».

Everything Playing est un album beaucoup trop fleur bleue. Et puis le groupe a pris un mauvais coup, avec l’arrestation de Zal et Boone pour possession de marijuana. Les flics les ont terrorisés pour les forcer à coopérer. Évidemment, ça n’a pas plu en Californie et on a vu paraître dans la presse des appels à boycotter les Lovin’ Spoonful, comme déjà dit plus haut. Terminé, tout le monde descend. Sur cet album, ils essayent de revenir à un format plus pop avec des trucs comme «She Is Still A Mystery To Me» et «Six O’Clock». On sent la pop artisanale, travaillée avec passion, à la lueur d’une bougie. C’est peut-être avec «Old Folks» en B que Seb se rapproche le plus de John Lennon, avec des intentions généreuses un peu typées années trente. Par contre, ils reviennent à leur cher folky folkah avec «Money».

Fin des haricots avec Revelation - Revolution 69. Tout le monde est parti, sauf Butler qui passe du statut de batteur à celui de leader du groupe. Butler est assez malin pour aller taper dans des grosses compos du genre «Never Going Back», joliment soutenu par une guitare folk-rock. On se régale de «The Prophet» et de son weird sound absolument somptueux. Butler plonge dans la belle pop arpegiée avec «Only Yesterday», qu’il finit en sifflant. Finalement, tout n’est que balladif enchanté sur ce disque et Butler se paye même une tranche de heavy groove avec le morceau titre, brillamment éclairé par un solo de guitare américaine. Encore de la pop ambitieuse et terriblement chargée d’affect avec «Me About You». Ça sent terriblement bon le songwriter et Butler finit son petit album avec «Words», une belle pièce de pop classique. Une fois de plus, il se rapproche des Beatles. Cette pop est un vrai travail d’orfèvre, bâti sur des arches solides. C’est d’ailleurs Butler qu’on voit courir sur la pochette, à côté du lion. On a là l’une des pochettes les plus ridicules de l’histoire du rock.

Dans le Boone book, on voit une photo de reformation récente des Spoonful avec Butler, Boone et Jerry Yester. Butler ressemble à un retraité de l’éducation nationale, Duduche Boone n’a plus un cheveu sur le caillou et Yester s’en sort un tout petit peu mieux. On se console en retournant voir les pochettes des trois premiers albums.

Signé : Cazengler, emporté par la Spoonfoule qui nous trrrraîne et nous entrrrraîne

Lovin’ Spoonful. Do You Believe In Magic. Kama Sutra 1965

Lovin’ Spoonful. Hums Of The Lovin Spoonful. Kama Sutra 1966

Lovin’ Spoonful. Daydream. Kama Sutra 1966

Lovin’ Spoonful. Everything Playing. Kama Sutra 1968

Lovin’ Spoonful. Revelation - Revolution 69. Kama Sutra 1969

Steve Boone. Hotter Than A Match Head: My Life On The Run With The Lovin’ Spoonful. ECW Press 2014.

In Mod We Trust - Piller tombe pile (Part Three)

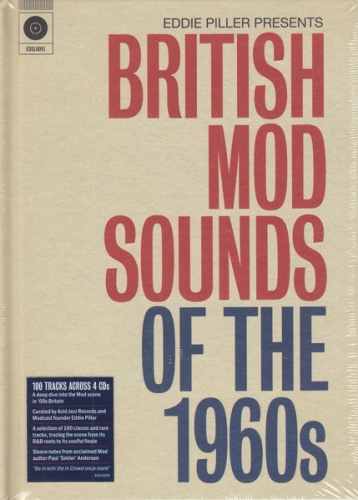

Avec son nouveau box set, Eddie Piller tombe plus pile que jamais. Il tombe mille fois pile et c’est peu dire. Cent cuts de pure Mod craze, cent singles tirés de sa collection personnelle, sans doute tient-t-on là la plus grosse compile de l’histoire des compiles, c’est le Nuggets des Mods, c’est aussi l’un des pires moments à passer, pour des oreilles de chrétien, le moindre single tiré de l’obscurité sonne comme un hit dans les pattes de Piller, il a cette facilité à imposer des choix qui nous renvoie aux grands spécialistes du genre, c’est-à-dire Guy Stephens et les gens d’Ace. Cent cuts de ce niveau, ça veut dire quatre soirées sur des charbons ardents, quatre soirées à encaisser des coups de Jarnac, quatre soirées à bénir les dieux du rock, quatre soirées à se dire que finalement la vie n’est pas si pourrie, tu aurais presque envie de collectionner tous ces singles dont on voit les rondelles dans les pages du booklet. Cent cuts et mourir, pourrait-on s’exclamer, plutôt que d’aller voir Rome. Les cent cuts de la vingt-cinquième heure, la compile qui tombe du ciel. Pourtant ce n’est pas la première box qu’il fait, son précédent exploit concernait le Mod Revival, cette fois, il remonte à la racine de ce phénomène tellement unique que les Anglais appellent Mod tout court, un phénomène qui est à la fois élitiste (au sens des élus), working-class (au sens des racines), et qui repose sur l’énergie (au sens de la chimie) et la vraie culture (au sens de l’intelligence). Mod, c’est un peu comme l’early rockab, celui de Charlie Feathers, c’est un gigantesque feu de paille auquel on peut consacrer toute une vie de fan. De box en box, Eddie Piller s’évertue à nous montrer l’éclat de ce feu de paille. Quand Piller fait sa box, il faii des choix, il rassemble sous son aile et il ne commet jamais aucune erreur. En même temps, il nous rappelle qu’on ne connaît grand-chose. Non seulement ça passe parce que c’est lui qui le dit, mais en plus il a raison. Tu écoutes les 100 cuts et souvent tu te demandes d’où sort ce truc-ci et d’où sort ce truc-là, malgré tes cinquante ans de fouilles et de recherches appliquées. Et tu as même l’impression que plus tu fouilles et plus tu recherches, et moins tu connais de choses. Ça te permet de reprendre de la distance avec ta fucking suffisance de pseudo-érudit à la petite semaine, avec ta misérable auto-satisfaction de collectionneur bidon. Piller te ramène au point de départ. T’as douze ans, tu ne sais rien et tu écoutes des 45 tours. Alors tu peux jerker dans ta chambre.

Cette box s’ouvre comme un livre. Si tu l’ouvres, tu pars en voyage. Cette notion de voyage est primordiale, car elle s’accompagne de découvertes. Piller t’emmène. Avant même de lancer le premier cut, tu sais que tu vas te régaler comme un régalien. C’est automatique. Mais tu ne sais pas à quel point tu vas te régaler. Petit conseil : étale ça sur quatre soirées, car chacun des quatre disks est beaucoup trop dense. Gros risque d’overdose. Il est essentiel d’attaquer chacun des quatre disks avec une oreille aussi fraîche qu’une laitue de jardin.

«I’m The Face» sonne comme un évidence. Le voyage ne pouvait commencer qu’avec les High Numbers, c’est-à-dire les early Who. Là tu as tout : le coup d’harp de triomphe et l’expert du Mod expect. Piller tombe toujours pile, il faut bien se rentrer ça dans le crâne. Il va chercher les vieux crabes, Cyril Davies, Tom Jones (Hello Gildas) et John Mayall, ils amènent de l’énergie, énormément d’énergie, surtout le «Country Line Special» de Cyril Davies, jamais on aurait cru que ça pouvait sonner comme un shoot de wild trashy r’n’b de London town, Tom Jones shoute en plein dans le Mod boom avec «Chills & Fever» et puis voilà les Koobas avec «You’d Better Make Up Your Mind» et soudain, le voyage monte en puissance avec l’enchaînement «Desdemona» (John’s Children), «Tick Tock» (heavy Mod rock de Shyster, c’est-à-dire les Fleur de Lys) et «Wasn’t It You» (Billie Davies). Rien qu’avec Billie Davies et Shyster, t’es content de faire partie du voyage. Et tu n’es qu’à mi-chemin du disk 1 ! Piller continue de te gaver comme une oie avec Kenny Lynch (une vraie sinécure), The Frays (avec une cover hargneuse du vieux classique de Big Dix «My Babe»), The Shots («Keep A Hold Of What You Got Now Baby», wild Bristish beat, pur genius), l’encore plus fantastique Mike Stevens & The Shevelles (Get on board «The Go-Go Train») et ça grimpe encore en température avec P.P. Arnold et «(If You Think You’re) Groovy». Et là tu vas rester au sommet avec Dusty Springfield (Hello Jean-Yves) qui fait son Aretha blanche avec «Little By Little». Elle te firmamente ça fermement. Bienvenue au paradis. On est chaque fois subjugué par la qualité des choix d’Eddie Piller. Il sait exactement ce qu’il fait. Rien d’étonnant à voir arriver The Poets de Glasgow avec «Wodden Spoon», hey hey hey, et des filles qui font ouh ouh ouh au fond de l’écho du temps, et ça repart comme si de rien n’était avec les excellents Muleskinners et leur cover de «Backdoor Man», wow, câdö d’Ed le jerkeur, version imbattable, grosse tension nerveuse, il faut entendre ces Anglais faire leur Wolf, et puis voilà ce shouter héroïque, Jimmy Winston qui fait son «Sorry She’s Mine» dans la prod bourbeuse d’un obscur single, l’occasion de mesurer une fois de plus la grandeur d’âme d’Ed Piller, car voilà un homme qui donne chaque fois qu’il le peut une dernière chance à un single menacé de disparaître définitivement. Derrière ça, il ramène Rod Stewart («Good Morning Little Schoolgirl»), les Yardbirds (l’effarant «Over Under Sideways Down», l’un des plus beaux singles de tous les temps), James Royal («A Little Bit Of Rain») et les Rockin’ Vickers («It’s Altight», l’early Lemmy fan des Beatles) qui ont eu plus de chance. On l’a un peu oublié, James Royal, mais Piller lui n’oublie pas ce fabuleux shouter qui danse sous la pluie de London town.

Le disk 2 ? Encore pire qu’Ali Baba, c’est Ali Boom-Boom, ça part en «Circles» avec les mighty Fleur De Lys, heavy craze de Mod pop psyché, au somment du lard de round and round, genius direct, avec le killer solo qui s’étrangle dans le cours du fleuve, là tu es au maximum overdrive du swingin’ London. Ne pouvait leur succéder que David Bowie et son fabuleux «Can’t Help Thinking About Me», bourré de tension Moddish, en plein cœur de la cocarde. On reste dans le club des aristos de la lanterne avec Georgie Fame («Sweet Thing») et les imparables Small Faces («Don’t Burst My Bubble»), tu crois une fois de plus avoir atteint le sommet. Grave erreur, camarade, le sommet le voilà : Tony & Tandy avec «Two Can Make It Together». Tony & Tandy ? Mais oui, Tony Head, plus connu sous le nom de Dave Antony, l’un des later members des Fleur de Lys, et Tandy n’est autre que Sharon Tandy qu’on va retrouver, rassure-toi, sur le disk 4 avec «Hold On», l’un des singles historiques du Swingin’ London. On ne remerciera jamais assez Eddie Piller d’avoir exhumé ce hit de Tony & Tandy. Et il continue d’en déterrer d’autres comme l’excellent «Ain’t No Big Thing» de Jimmy James & The Vagabonds, cut de rêve qui te lèche les cuisses dans la chaleur de la nuit, et voilà l’autre tenant de l’aboutissant Soul à Londres, Geno Washington & The Ram Jam Band avec «Michael (The Lover)», cut nickel, tiré à quatre épingle. S’ensuit une cover monstrueuse de «Big Bird» par Dog Soul, version extrêmement musculeuse, à l’anglaise, avec une basse qui vibre, tellement elle sature. Rien de plus violent en matière de shuffle que l’«Henry’s Panter» de Wynder K. Frog, suivi d’Alan Bown Set avec «Emergency 999», tapé à la voix de Soul Brother, oh no no no. Ed Piller aménage ensuite une petite phase groovy avec Timebox («Soul Sauce») et Harold McNair («The Hipster»), ça groove à la flûte et ça fuse un certain jazz. C’est une fois de plus l’occasion de mesurer le génie sélectif du Piller System. Un Piller qui reprend du poil de la bête avec l’«High Time Baby» du Spencer Davis Group et son big bass fuzz, suivi d’un «Gotta Get A Hold Of Myself» chanté au puissant front corporatif des Zombies. Nouvelle poussée de fièvre jaune avec le «Don’t Ask Me What I Say» de Manfred Mann, claqué juste derrière l’oreille du beignet, aïe, ça fait mal ! Paul Jones siffle comme un voyou, il est bien plus déniaisé que Jag et ça bascule dans la pure Mod craze, Manfred Mann est l’un des meilleurs groupes de l’époque, il faut s’en souvenir. Avec «I’m A Man», The Top Six recycle l’infernal shuffle du Spencer Davis Group. Ils n’ont pas la voix, mais ils ont les brûlots, ils ramènent leur petite niaque des faubourgs et on serre la pince d’Ed pour lui dire merci, car quelle tarte ! Il va ensuite enchaîner trois monstres sacrés : Steve Ellis avec Love Affair («Everlasting Love», voix unique, vrai maître de cérémonie), Madeline Bell («Picture Me Gone», Madeline elle aime bien ça, elle gueule par-dessus la coupole de Saint-Paul, elle éclaire la nuit) et Cliff Bennet qui vient stormer «Good Times» avec ses Rebel Rousers. Il faut faire gaffe avec Cliff Bennett, il va ensuite former Toe Fat.

Nouvelle rafale de noms mythiques avec le disk 3 : Syndicats, Attack, Artwoods, Creation, Sorrows, Birds, Eyes, Move. Eddie Piller ne nous épargne rien. Ce ne sont que des hits intemporels qui constituent les fondations d’une culture. Piller ouvre son bal des vampires avec le «Crawdaddy Simone» des Syndicats - He got no friends - la pire craze de toutes, avec bien sûr un killer solo flash au coin de la rue, «Crawdaddy Simone» est avec «Gloria» l’emblème du gaga Brit de brutes, le rave-up définitif. John Du Cann fait des étincelles dans le «Magic In The Air» d’Attack et Dave Davies passe un killer solo flash dans le «She’s Got Everything» des Kinks. Piller est culotté d’avoir choisi ce cut pas très connu des Kinks. Big sound encore avec le «Who’s Wrong» de The Truth, ces mecs rôdent dans le Mod rock avec du gusto, on sent chez eux une appétence pour la violence. C’est le bassmatic qui dégomme l’«I Take What I Want» des Artwoods. Art Wood y fait son white nigger. On n’en finirait plus avec tous ces géants. Piller les collectionne. Le festin se poursuit avec le «Making Time» des Creation, une cathédrale de son engloutie, quand ça part, ça ravage tout, même chose avec les Sorrows et l’excellentissime «Take A Heart», ils arrivent par en haut pour mieux gicler. Piller tape encore dans la crème avec The MeddyEvils et «Ma’s Place», de parfaits inconnus et tu n’as même pas le temps de souffler car voilà qu’arrivent les Birds avec «How Can It Be» (d’une extrême violence, l’un des cuts les plus violents jamais enregistrés en Angleterre) et l’«I’m Rowed Out» des Eyes (claqué dans l’écho, aussi bon que les Who et les Creation). Le «Bald Headed Woman» des Sneekers est une giclée de rave-up que tu reçois dans l’œil. Et quand on entend la violence du shuffle d’orgue de «Bert’s Apple Crumble», on comprend qu’Ed Piller ait pu craquer sur the Quik. On ferait tous la même chose. Ça repart en trombe avec «You’re The One I Need» des Move, ses chœurs de Mods de Brum City, sa guitare fantôme, son énergie fondamentale et Carl Wayne qui chante comme Stevie Winwood. On revient au pré-Creation et Mark Four avec «I’m Leaving», fabuleux raw de British beat, digne des Downliners Sect et des early Stones. Tout le monde danse sur le «Hay That’s What Horses Eat» des Nocturnes : shuffle épouvantable dans les clameurs de la civilisation occidentale. Encore un vrai brûlot avec l’«Everything’s Alright» des Mojos, hot as hell, tout est vraiment parfait dans cette box, chaque cut brille d’un éclat particulier. On ne dit pas ça parce qu’on admire Eddie Piller, mais parce que c’est une réalité. Il nous déterre aussi un single de The Silence, c’est-à-dire les early John’s Children, avec Andy Ellison et John Hewlett : «Down Down», fabuleux petit shoot de London swing. Apostolic Intervention est le premier groupe de Jerry Shirley qu’on va ensuite retrouver dans Humble Pie : «Madam Garcia» est comme on s’en doute un instro assez puissant, sinon, il ne figurerait pas sur le disk 3 d’une Piller box. On croit que la messe est dite. Non, il reste encore le coup du lapin : The Deejays avec «Blackeyd Woman», pur jus de wild gaga à gogo, London blast qui nous replonge au cœur du mayhem de la cocarde, les Deejays ont le feu au cul, c’est demented are go.

On se doutait bien qu’Ed allait ouvrir la bal du disk 4 avec the Action. Belle embardée que ce «Never Ever». Tu as là-dedans tout le son des pantalons à carreaux. Joli shoot de wild British beat avec l’«Anytime» de The Riot Squad où traîna un temps David Bowie et puis voilà The Spectres avec «(We Ain’t Got) Nothing Yet». Piller est dingue de ce son et il a raison, cette belle cover des Blues Magoos vaut son pesant d’or du Rhin. On tombe ensuite nez à nez avec l’«Hold On» de Sharon Tandy, hit emblématique des nuits chaudes de Harlem avec cette garce de Sharon a dada sur le beat, rien de plus parfait que ce cut transpercé par le wild killer solo de Bryn Haworth. On reste dans le mythe pur avec l’«Early Roller Engine» de Quiet Melon, et ses échos de Rod the Mod dans le chant : c’est en gros les Small Faces + le Jeff Beck Group, alors quel bazar ! Qui dira la violence du beat de «Think About Love» par Dave & The Diamonds ? C’mon c’mon, c’est une dévastation d’une incroyable sauvagerie. Encore du solide avec le «Reservations» de Simon Dupree & The Big Sound. Une fois de plus, Piller tombe pile, comme Simon Dupree, c’est un wild entertainer, il ouvre sa boîte Pandore et répand sur la terre tout le Mod craze. Avec «Elbow Baby», The Habits proposent un shoot de wild r’n’b de c’mon babe. Ils jouent ça au fond de leur cave d’undergut. Plus loin, les Shapes Of Things révèlent un goût pour la profondeur avec «Striving», c’est excellent, complètement obscur, en plein dedans, comme d’ailleurs les singles de Maxine, des Blue Rondos et des Mindbinders qui précèdent. On applaudit bien fort l’«I’m Out» de The Richard Kent Style, car voilà du London swing staxé jusqu’à l’os. Nouvelle surprise de taille avec Sean Buckley & The Breadcrumbs et «No Matter How You Slice It», énorme Mod sound, from the back of my brain ! Piller ne peut pas s’empêcher de sortir le Syd’s Crowd single («Times Are Good Babe») qu’on dit être un single de l’early Syd Barrett, et Tony Colton va plus sur le jazz avec «Further On Down The Track». Diable, comme ça swingue ! Quasi Georgie Fame. Piller renouvelle son coup du lapin avec The Troop et «You’ll Call My Name», un single saturé de belle sature, big muddy sound, ils avancent dans l’épaisseur du son avec un killer solo au coin du bois. Et ce beau voyage s’achève avec Dave Anthony’s Mood, c’est-à-dire le Tony Head des Fleur de Lys et de Tony & Tandy.

Eddie Piller ne signe que la préface de la box. Il commence par dire qu’il est impossible de faire the definive Mod collection et ce, pour deux raisons. Un, la subjectivité de ses choix et il ajoute que quoiqu’il fasse, il y aura toujours des gens qui ne seront pas d’accord avec ses choix. Deux, la difficulté d’obtenir des licences : «I haven’t been able to secure important tracks from the likes of The Graham Bond Organisation, The Rolling Stones, Brian Auger Trinity, The Who, Them, Linda Lewis, The Andrew Loog Oldham orchestra and a dozen more, all for a variety of often quite bizarre reasons!». Il rappelle aussi que «the most important thing about the Mod scene was that is was about the music and the dancing as much as it was the clothes and the scooters. From jazz and Blues to R&B and Soul, from Ska and Rocksteady to Freakbeat and Psych, it’s a very broad church.» Et il conclut en écrivant : «J’espère que vous allez écouter cette collection avec autant de plaisir que j’ai eu à la constituer.»

Signé : Cazengler, tripe à la mode de Caen

Eddie Piller Presents British Mod Sounds Of The 1960s. Box Edsel 2022

L’avenir du rock - Picturebooks of Lily

S’il est une chose que l’avenir du rock adore par dessus tout, c’est feuilleter ses livres d’art. Il déambule devant les étagères et en choisit un au hasard. Tiens, aujourd’hui, pourquoi pas replonger dans le délire des visages angulaires d’Otto Dix et errer une fois encore dans le cauchemar graphique de l’Allemagne de l’entre-deux guerres, lorsque les bourgeois ressemblaient à des porcs et les soldats de la Grande Guerre à des pantins brisés. Oh et puis Christian Shad, découvert dans le petit musée Maillol de la rue de Grenelle, Shad et sa prostituée au visage barré d’une gigantesque cicatrice, cet hyperréalisme troublant, cette véracité des présences qui défie le temps. Oh et le catalogue de l’expo Picabia au Palais de Tokyo, Picabia-Jésus-Christ et ses machines symboliques, Picabia-rastaquouère et son hyperréalisme de carte postale, Picabia-je-ne-suis-pas-peintre et le parfum enivrant d’une modernité de chaque instant, et bien sûr ce portrait d’Apollinaire à l’encre sur papier, auquel on revient toujours, comme on revient à ses premières amours. Pascin fait partie de ceux qui ressortent le plus souvent de l’étagère, pour sa fantastique liberté de ton, la poésie de sa touche, sa légèreté de pendu, Pascin admirable prince de la nuit dans son autoportrait en costume de toréador. Et puis Andy Warhol, forcément, toujours réactualisé par les écoutes furtives du Velvet, toujours dans son époque, le plus moderne d’entre tous, critiqué par les esprits médiocres, adulé par les autres, le Warhol des crânes et d’Elvis, le flaming Warhol de Marilyn et d’Audrey Hepburn, d’Elizabeth Taylor et de Mao. Ces tonnes de grands formats qui n’en finissent plus de te rappeler que l’histoire de l’art est mille fois mieux documentée que celle du rock, d’une part, et qu’elle se révèle mille fois plus passionnante, d’autre part. Chaque année au printemps, l’avenir du rock s’en retourne Gauguiner paisiblement à Pont-Aven et aux Marquises. Il va aussi s’enivrer des aplats rouges et verts de Van Dongen, des demi-teintes d’Edgar Degas, des chairs marbrées d’Édouard Manet. Ahhh les Picturebooks ! Seraient-ils le sel de sa terre ?

Grâce au hasard des programmations, on découvre qu’il existe aussi des Picturebooks en chair et en os.

Rien qu’à voir le kit du batteur, on sait que le set sera bon. C’est un vieux kit de bric et de broc, composé des deux énormes tomes de chèvre et d’une grosse caisse, pas de cymbales, avec en plus des bricoles accrochées en hauteur. C’est donc une première partie de concert en forme de pochette surprise. On ne sait rien d’eux. Ça fait partie du jeu. Ça permet de découvrir. Pas d’a priori. Pas d’idées préconçues.

Autre élément qui joue en leur faveur : le logo du groupe affiché en grand sur le fond de scène : c’est le travail d’un graphiste doué, les mots ‘Picture’ et ‘Books’ encadrent un poignard de pirate et l’ensemble est dessiné au trait dans un style primitif qui fonctionne bien. Donc on se dit que si le groupe est à la hauteur de son logo, on va se régaler. Ils arrivent et ne sont que deux, un batteur et un chanteur guitariste. L’option à la mode : le duo minimaliste à la Black Keys. On a vu tellement de duos minimalistes à la Black Keys qu’on finit par en connaître les limites, même si certains d’entre eux, comme The Left Lane Cruiser, parviennent à transcender ces limites. On salue leur audace, car rien n’est plus difficile que de tenir une heure sur scène à deux.

Le barbu chevelu qui bat le beurre le bat comme un sourd et devient très vite l’attraction principale. Jamais encore on avait vu un mec frapper ses fûts avec autant de violence. Il utilise des maillets à boules rouges qu’il finit par briser, tellement il ratacogne. Il frappe de toutes ses forces, on se demande comment tiennent les peaux sous les coups de cette brute atroce. Il aurait une petite tendance à vouloir voler le show.

Mais heureusement, le chanteur guitariste n’est pas né de la dernière pluie. Il est même taillé pour la route. Il reprend les choses là où Rory Gallagher les a laissées, pas seulement au niveau du son, mais surtout au niveau du look : même crinière, mêmes rouflaquettes, même stature de Taste-man, ce mec qu’on prend d’abord pour un Anglais est extrêmement brillant et surtout extrêmement rock’n’roll. Il ne porte que du noir et il gratte une acou électrifiée. Il ne joue pas d’accords, il tartine son heavy blues au bottleneck. À lui seul, il est capable de balayer tous les discours annonçant la mort du rock, il jette toute son énergie dans la balance et il sonne incroyablement juste. Le rock a la peau dure, comme disait Schmoll. Tant que des mecs comme lui vont monter sur scène, le rock peut dormir sur ses deux oreilles. En plus, il sait chauffer une salle, il établit un excellent contact avec le public, il parle aux gens entre chaque cut et promet de revenir jouer dans cette ville qu’il dit bien aimer. Le set des Picturebooks est un véritable festival de blues-rock qui navigue au même niveau que ce qu’on a déjà pu voir de bien dans le genre, notamment Left Lane Cruiser et Daddy Long Legs. On découvre après coup que le duo est allemand et que le guitar god habillé en noir s’appelle Flynn Claus Grabke. Il a tout l’avenir du rock devant lui.

On découvre ensuite que les Picturebooks ont six albums au compteur. Sur les deux premiers, ils sont trois. C’est après le départ du bassman qu’ils vont devenir un duo. Alors faut-il écouter tout ça ? La réponse est comme d’habitude dans la question.

List Of People To Kill date de 2009. Dix ans de carrière déjà ! Ils font sensation avec le morceau titre, qui est comme porté par une énergie glam dévastatrice, bien urbaine, en plein dans le mille de l’idée. Du coup ça sonne comme un petit coup de génie. Ils travaillent l’art de la clameur. Autre surprise de taille : «Take It», tapé au big bass drum. Ils visent les plus hauts standards en raclant les fonds de tiroir du heavy trash gaga. Encore une énormité avec «Hustler», bien démoli de l’intérieur, chanté au laid-back de heavy stomp. C’est noyé de son et de chœurs déviants, ils sont dessus, c’est indéniable. Autrement, ils sortent des cuts comme ce «Bloody Lies» vite fondu dans le four Bessemer. En matière de fours, les German boys s’y connaissent. Ils sont aussi capables du pire, comme cette new-wave de la poste, «Prince Traffic Light» ou encore «Machine», hardcore germanique trop extrême pour être catholique, même si on y entend des accords stoogy. Grabke chante «Les Chats Noirs» en français pour mieux les noyer dans la soupe de tatapoum. Ils terminent cet album intéressant avec «Simple Solution» amené au petit gratté gaga, comme s’ils négociaient leur entrée dans nos oreilles. Ils s’y prennent comme des vétérans de toutes les guerres et travaillent l’effet heavy punk blues qui deviendra leur fonds de commerce.

Big album que cet Artificial Tears et sa pochette rouge, comme au temps de Grand Funk Railroad ou de Slade Alive. Et ça explose très vite avec «Twisted Truth/Milslead Youth». Grapke s’accroche à son chant à coups de twisted truth, il est d’une crédibilité sans nom, on assiste à un développement de cut spectaculaire, bien pulsé par les chœurs. Avec «Finders/Keepers», ils visent clairement l’apocalypse, ils sonnent comme l’un des grands power trios et la plongée dans le son est garantie. Grabke tape «I’m Drawing Hearts On Your Jean» au heavy blues-rock de préfiguration. Il sait allumer un feu, pas de problème. Il est dans l’écho du temps du blues, oh oh oh. C’est avec «Running Out Of Problems (You Can Have Some Of Mine)» qu’ils se mettent à sonner comme le JSBX. Mêmes coups de guitare en biseau, ils connaissent bien les ficelles. «Sensitive Feeling All Electric» montre encore leur sens de l’attaque, c’est presque un modèle du genre, leurs cocotes sont hard, ces mecs allument au premier degré. Encore une belle flambée de violence avec «Kiss Me Goddbye». Ils sont capable d’excellence. Ils terminent avec un «Phone Won’t Ring For You Tonight» gratté au delà de toute attente. Non seulement le son suit, mais the sound suits. Bien vu les Books.

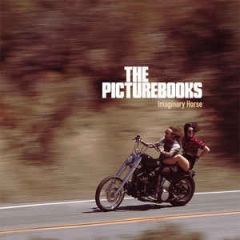

Après le départ du bassman Tim Bohlmann, les Books deviennent un duo et enregistrent Imaginary Horse en 2014. Ils semblent alors monter d’un cran avec cet album de rock primitif germanique. Ils tapent leur «Your Kisses Burn Like Fire» au heavy tribal Krupp, c’est assez demented, mille fois plus puissant que ne le seront jamais les Black Keys. Les Books visent clairement la démesure et là, on les prend vraiment au sérieux. Ils saturent littéralement l’écho. Pire encore, voici «1000 Years Of Doing Nothing». Voilà comment on bombarde un coup de génie : au pilon des forges Krupp. L’écho rend gorge, complètement saturé. On n’entend ça nulle part ailleurs. Nouveau départ avec «The Rabbitt & The Wolf». Grapke ne trompe pas sur la marchandise. «These Bridges I Must Burn» est très connoté - Ain’t no coming back - Grapke passe une sorte de solo de gras double, trois notes pas plus, mais c’est un riff du plus bel effet. Ça grouille d’idées chez les Books.

On ne comprend pas pourquoi ils ont mis une petite gonzesse à poil sur la pochette d’Home Is A Heartache, mais bon, c’est pas grave. On ne compte pas moins de trois bons cuts sur l’Home, à commencer par «Fire Keeps Burning». Le heavy trash-blues leur va bien. Comme ils ont du son, on guette la magie. Ils taillent leur petite bavette au heavy revienzy. Mais attention au son trop allemand, l’efficacité peut leur jouer un mauvais tour. Avec «I Need That Ooh», ils visent l’explosion du big American raunch et ils ont raison. Ils touillent leur soupe à deux, ils ont beaucoup plus d’ampleur que les Black Keys. Ils descendent au bord du fleuve avec «Zero Fucks Given». Leur heavy beat est tout de même bien allumé. Ils se prennent pour des mecs de Memphis, ils sont marrants. Leur «Cactus» est très puissant mais ils redeviennent trop allemands avec «Get Gone». C’est vite écrasé de son. On pourrait parler de grosse Bertha. Ils mettent le paquet sur «Heathen Love», c’est pas mal, mais on voit un peu à travers. Même s’ils ne sont pas aussi bons que GA-20, ils font leur biz et c’est bien que des groupes taillent la route à deux avec du son.

Une petite gonzesse tire la langue sur la pochette de The Hands Of Time. Ils rendent très vite un énorme hommage à Wolf avec «Howling Wolf», à coup de gros tatapoum et de clameurs de Salammbô. Très radical et même imparable. On aime bien ces deux mecs, ils font du bon barouf. Ils jouent leur va-tout en permanence. Ils maîtrisent bien leur tribalisme de Grosse Bertha. Ils amènent leur morceau titre au heavy beat de bottleneck. On se croirait chez les trash-punks d’Alabama. Remember the Immortal Lee County Killers ? Et voilà qu’ils flirtent avec le glam dans «Electric Nights». C’est bien embarqué, quasi T. Rex. Ils font du heavy glam de Books, c’est très intéressant. Côté photos, ils flirtent avec Easy Rider. On les voit tous les deux avec leurs choppers dans des déserts américains. Auraient-ils besoin de se faire mousser ? Le petit coup de génie arrive : il s’appelle «Lizard», amené au big drive de ventre à terre, c’est excellent, un vrai son de Harley, une belle dégelée dans la barbe du dieu des autoroutes. Les dynamiques sont des modèles du genre, c’est dingue comme ces deux petits mecs savent exploser la rondelle des annales et à la fin, un riffing d’acier dévore vivante cette hideuse énormité. Ils ont un fabuleux sens de la destruction massive. C’est là où tu les prends encore plus au sérieux. Fini de rigoler.

The Major Minor Collective est l’album des collaborations : des invités en pagaille. Pas mal de déchets, mais trois bonnes pioches. Trois, c’est leur moyenne. C’est déjà mieux que zéro. Ils font un «Corrina Corrina» superbe avec Neil Fallon de Clutch. Ils poussent bien le bouchon du heavy mud. C’est avec le heavy mud qu’on fait les grands albums. Ils font aussi un «Here’s To Magic» avec Dennis Lyxzen des Refused, un sacré screamer qui arrache bien le limon du Gulf, il tape ça à la hurlette de Justify. C’est la petite blonde des Blues Pills qui chante sur «Too Soft To Live & Too Hard To Die». Elle ramène sa fraise bien fraîche. C’est vite expédié en enfer. Quelle aventure ! Le reste est assez compliqué. Ils font du heavy blues avec le mec de Black Stone Cherry («Catch Me If You Can») et ça n’a aucun intérêt. Il faut faire gaffe avec les congrégations à la mormoille. «Beach Seduction» vire petite pop et avec le glam germanique d’«Holy Ghost», on se croirait dans le catalogue de la Redoute. La petite gonzesse qui chante «Rebel» ferait mieux de la fermer et celui qui braille «Multidimensional Violence» sort tout droit d’une caverne de cro-magnon. Drôle de mélange des genres. Les petits Books se grillent avec cet album un peu raté. La fin est pénible. On ne l’écoute que par sympathie.

Signé : Cazengler, Biturebook

Picturebooks. Le 106. Rouen (76). Le 28 juin 2022

Picturebooks. List Of People To Kill. Nois-O-Lution 2009

Picturebooks. Artificial Tears. Nois-O-Lution 2010

Picturebooks. Imaginary Horse. RidingEasy Records 2014

Picturebooks. Home Is A Heartache. RidingEasy Records 2017

Picturebooks. The Hands Of Time. Century Media 2019

Picturebooks. The Major Minor Collective. Century Media 2021

Inside the goldmine - Sour Jazz comme un pot

Il s’agissait d’une invitation à réveillonner en bonne et due forme. Chez Jack, un peintre suisse installé à Saint-Denis. L’un des derniers surréalistes. Dans le salon trônait un bronze de Giaco assez massif et haut d’environ 1,20 m. Dès notre arrivée, notre hôte nous conduisit dans une pièce annexe pour nous montrer sa collection d’art nègre. Comme Breton et Apollinaire, Jack aimait à partager sa fascination pour les masques africains ramassés dans les villages par les colonialistes et dont on faisait à Paris dans l’entre-deux guerres un commerce intensif. Il accompagnait la description de chaque pièce d’un luxe de détails frisant le délire surréaliste, ça faisait partie du jeu, il promenait ses doigts de sorcier sur les bois rugueux jadis sculptés au plus profond des savanes et des forêts tropicales. L’épisode dura un peu plus d’une heure et quand nous revînmes au salon, les autres convives sablaient déjà le champagne. La charmante compagne de Jack nous proposa de rattraper le peloton de tête en remplissant des flûtes qui semblaient elles aussi sortir d’une collection d’objets d’art. Au mur trônaient quelques huiles que notre hôte s’abstint de commenter, nous laissant le soin de trouver nous-mêmes les noms des peintres. Certains devaient être des fauves, et des choses plus abstraites en petit format durent faire l’objet de trocs à l’époque avec des gens comme Juan Gris ou Braque dont Jack aimait à rappeler qu’il appréciait la fréquentation. L’hôtesse fit passer de main en main un plateau d’amuse-gueule que Jack s’empressa de nous recommander, car ils étaient fourrés à l’opium. En hôte parfait il ne cachait rien de ses addictions et nous passâmes à table dans un état qu’il fallait bien qualifier de second. La conversion repartit sur les métaphores sexuelles dont grouille la poésie de Rimbaud et sans qu’on eut pu le prévoir, l’atmosphère se tendit lorsque le nommé Bernard eut le mauvais goût de s’en prendre à la mémoire de Paul Gauguin, la traitant littéralement de «sale mec» et de «tripoteur de gazelles», ce qui déclencha une violente polémique, d’un côté les infâmes détracteurs, Jack et son sbire, de l’autre les Gauguineurs qui tentaient en vain de promouvoir cet idéal de liberté à tout crin auquel Gauguin conforma sa vie. L’échange dégénéra sur fond de free jazz et des assiettes volèrent à travers la pièce. Sour jazz. Jack nous jeta dehors comme des malpropres et, en arrivant dans la rue où nous l’avions garée, nous découvrîmes que la bagnole avait disparu. Nous décidâmes de rentrer à pieds en passant par le pont de l’Ile-Saint-Denis mais un petit gang de blacks nous prit en filature. La copine crevait de trouille. Rien ne pouvait plus la rassurer, les blacks rappaient derrière nous et s’adressaient à elle, «Pétasse suis-moi dans mon hôtel/ Pour une agression sexuelle volontaire». Ça valait bien Rimbaud après tout.

Ce quatuor new-yorkais nommé Sour Jazz fit des siennes dans les années 2000 et dans le temps de sa courte existence, ces surdoués enregistrèrent quatre albums qui restent pour beaucoup des objets hautement référentiels. Le chanteur Lou Paris bénéficiait du double avantage de ressembler à Lux Interior et de chanter comme Iggy. Pour les amateurs de mythologie facile, Lou Paris était le client idéal. Et les albums ? Oh quels albums !

Départ en trombe en 1999 avec No Values. Joli clin d’œil à Iggy. D’ailleurs, deux cuts semblent fortement inspirés par les Stooges : «Fortune Cookie» et «(I’m A) Prick». Ces mecs adorent jouer avec le feu. Ratboy fait du pur Ron Asheton. Le Prick est d’obédience purement stoogienne, riffé à la vie à la mort. L’intensité est réelle, elle n’est pas là pour rigoler, Lou Paris chante au burning down, mais avec de l’harp et du sax en fin de parcours. Sur «I Live On A Street Called Rock’n’Roll», il sonne comme un Iggy des bas-fonds de New York City. Il fait du stomp d’urbi & d’orba, et Ratboy sort le son le plus acide de son époque. Cocotte grave et sans pitié. Lou Paris est un fantastique chanteur, on l’entend encore faire autorité dans «I Gotta Change». Il déroule bien son story-telling et fait bien l’Iggy doux dans les baisses de tension. Ratboy amène énormément de son dans la soupe de «Crawling». Il est de toutes les clameurs, il distribue tous les retours de manivelle. Il fait encore son nid dans un «Mountain High» noyé de sax, de chant et cette belle aventure se termine avec «Steamroller», l’awite d’intro est du pur Iggy et ça tourne à la belle dégelée de bonne aventure, avec tout le ras-de-marée habituel. Lou Paris y va au ridin’ high et à l’another glass of wine, pendant que Ratboy contre-casse tout ça à coups de power chords.

On trouve un gros clin d’œil de péripatéticienne aux Stooges sur Lost For Life : «No Fun (House)». C’est même l’un des hommages stoogiens les plus distingués de l’histoire de la stoogerie. Ils tapent ça au deepy deep avec un Lou Paris qui fait son Iggy à coups de baby. C’est en plein dans le mille, en plein dans les expectatives, awite ! «Mr Popular» fait aussi des étincelles, c’est extrêmement bien balancé, chanté à l’effarée avec des faux accents iguanesques. Encore une énorme présence du son dans «Easy As PI». Lou Paris compte parmi ceux qui comptent. Et cet «Hold On Me» vaut pour un fiévreux mid-tempo d’adjonction métempsychotique. Le bassmatic qui porte le «Dig It Up» de bal de B vaut lui pour un modèle de groove urbain. Et c’est là sur ce deuxième album que se niche la fameuse cover des Saints, «Messin’ With The Kid». Lou Paris fait son Chris Bailey dans un espace noyé de son. On y retrouve tout le pathos génial des Saints avec les arrangements de trompettes. C’est du pur génie interprétatif.

Produit par Daniel Rey, Rock And Roll Ligger pourrait être un album des Stooges, pour au moins quatre raisons, à commencer par le «Big Generator» d’ouverture de bal. C’est Stoogy, mais seulement du chant. Lou Paris est le sosie vocal d’Iggy. Il refait son Iggy dans «King Me» et cette fois Mr Ratboy ramène de la wah pour faire bonne mesure - Come on/ Get along with me/ King me - Ils stoogent encore la baraque avec «That’s Cool Too», ils sont l’un des groupes capables de stooger pour de vrai, la pulsion stoogienne n’a aucun secret pour eux, c’est la voix de Lou Paris qui fait tout le boulot. Down on the street encore avec «Know Where To Hide». C’est en plein dedans. Et Mr Ratboy est en plein dedans lui aussi, ils sont dans le c’mon viscéral des Stooges, c’est battu à la régalade, ils coulent un bronze qui fume, les accords que joue Mr Ratboy sont bien ceux du grand Ron Asheton - There’s nowhere to hide - Ils font un «Rock’n’Roll Star» bien supérieur à celui d’Oasis. Mr Ratboy y rajoute quelques explosions stoogiennes et ça fait toute la différence. Lou Paris attaque son «Drinking Alone Under The Moon» par en dessous, c’est un scenester énorme, aussi powerful qu’Iggy. Encore deux dégelées de stoogerie avec «Panzer» et «Antecedent». Jamais aucun mec n’a aussi bien égalé Iggy.

On retrouve une belle petite stoogerie sur American Seizure. Elle s’appelle «Fun Dumb Dance», c’est balayé par des vents ashetoniens et Lou Paris refait son Iggy. Ça cogne dans les tibias, tout prend feu, c’est le même genre de folie sonique, mais un peu plus sophistiquée. Si on aime les énormités, on va se régaler de «Cigarettes & Coughing», cette fois c’est Mr Ratboy qui fait des ravages avec son soloing envenimé qui croise un big drive de basse. Ils attaquent «Nippon Trust» au pushin’ in. Lou Paris plonge dans le groove comme le fait Elvis - Come along baby/ Cause we’re going downtown - Avec «Bad Times Coming», Lou Paris se rapproche de Peter Perrett. Les accords de «Without You» sont ceux des Heartbreakers, power & stuff, ils sont dans cette énergie mirobolante, avec du sax sur le dos d’âne. C’est tellement insidieux que ça devient fantastique, au sens littéraire du terme. Mais le coup de génie de l’album est le «Masquerader» d’ouverture de bal, c’est une stoggerie grattée à la cocotte malade, c’est violent et tout de suite mythique, c’est même au-delà des Stooges, de la cocotte et des mots. C’est Sour Jazz.

En 2001, Munster proposait une petite compile explosive, Dressed To The Left. Explosive car ravagée par des stoogeries, et ce dès «Mr Popular (Part One)» - I wanna be popular/ That’s what I need - Pure Iggy motion. Une motion qu’on retrouve dans «(I’m A) Prick». On se croirait sur Raw Power, avec le riffing et le go d’assaut. Ça joue à la vie à la mort. Lou Paris fait son croco dans «Hold On Me», ça croasse dans le marigot. Et ça riffe à l’enfer du Search dans «Fortune Cookie». Son awite est une pure stoogerie. Il chante «I Like The City» à l’Iggy maximalus - I like the city/ Under the stars - Il refait son croco dans «I’ve Got It All» - I lose my mind/ I’ve got it all - et il force encore l’admiration avec sa reprise mirifique des Saints, «Messin’ With The Kid». On a tout, la voix de Chris Bailey, les cuivres et les accords d’Ed Kuepper, c’est joué aux tempêtes de front de mer avec des paquets de son en pleine gueule. La basse bouffe tout sur «Mountain High» et ça repart en stoogerie définitive avec «Streamroller». On l’aura compris, ces mecs sont des fans des Stooges ce que vient encore prouver «I Gotta Change». Ils terminent par le Part Two de «Mr Popular», et les riffs des Stooges dans le coin de l’oreille. Mr Popular est le plus stoogien des suiveurs, il est dans l’exercice de la fonction, les guitares rôdent comme des grosses abeilles autour de Babylone, c’est assez dément, au sens où l’entend Nabuchaudonosor et on voit sa barbe friser dans l’argile de la muraille, here you go my friend.

Singé : Cazengler, Sourdingue

Sour Jazz. No Values. Ghost Rider Records 1999

Sour Jazz. Lost For Life. Ghost Rider Records 2001

Sour Jazz. Rock And Roll Ligger. Acetate Records 2005

Sour Jazz. American Seizure. Acetate Records 2009

Sour Jazz. Dressed To The Left. Munster Records 2001

LA REVUE DES REVUES

1

LED ZEPPELIN

LES LEGENDES DU METAL N° 1

( Août / Septembre / Octobre 2022 )

( Part I )

Je ne sais pas si vous êtes comme moi mais dès que j’aperçois sur un présentoir, le nom de Led Zeppelin en couverture de revue, je sors mon revolver et me hâte d’abattre les trois ou quatre quidams qui ralentissent mon avancée vers l’objet de mon désir. Ce n’est pas bien, je l’avoue, mais c’est ainsi. Je me saisis de mon butin, en garçon honnête et bien élevé par ma maman je file à la caisse, toutefois j’attire l’attention du kiosquier sur ces cadavres qui jonchent le sol sur lesquels une vieille mamie pourrait trébucher.

Je le confesse, cette fois-ci aucun être humain vaquant à de vagues divertissements pascaliens ne m’a empêché d’accéder à la revue, j’ai compris pourquoi à l’annonce du prix : 16 euros 50 centimes. D’accord, dos carré, grand format, photos-couleur, 132 pages, z’enfin la guerre en Ukraine et l’inflation tombent à pic…

Depuis une vingtaine de mois les amateurs de rock’n’roll auront remarqué une nouvelle revue ROCK ( en grosses lettres ), au-dessus en plus petit, Les Légendes du, exemples : David Bowie, Les meilleures reprises rock, Genesis, Def Leppard… mais aussi Les Légendes de la Musique avec par exemple L’Histoire du blues, Kiss, les Beatles et Bob Marley… voici donc Les Légendes du Metal, le numéro 2 serait consacré à Van Halen… L’on s’interroge sur une telle stratégie éditoriale, brouillonnes improvisations, ou tactiques tous azimuts finement ciblés... L’ensemble est cornaqué par le groupe de Presse Oracom dont le Président-Directeur-Général Jean-Philippe Pécoul est nommé dans l’ours de la revue comme principal actionnaire.

0racom qui existe depuis 1995 jouit d’une bonne réputation, aurait des pratiques innovantes dans le métier. Je veux bien l’admettre, mais pour ce qui est du secteur musique, rien de nouveau sous le soleil de Satan, cela rappelle étrangement les numéros spéciaux de Rock & Folk… Faut toujours savoir qui tient le manche de la casserole, lorsque vous servez de menu fretin pour la friture…

La revue est française, mais les textes proposés sont des traductions de l’anglais… Citons par exemple Mick Wall et Barney Hoskyns auteur de bouquins incontournables parus sur le Dirigeable, voici déjà plusieurs années. Ce qui dans l’ensemble permet d’offrir aux lecteurs des textes de qualité. Revers de la médaille, n’y aurait-il personne en notre douce France pour proposer des articles originaux. Il semble que les éditions Oracom ne prennent pas de risque. Une attitude pas tout à fait rock ‘n’ roll quand on y pense.

Reconnaissons que le book est bien fait. Se divise en deux grandes parties : les huit albums de Led Zeppelin radiographés à la loupe interstellaire, la trentaine des pages restantes relatant les diverses aventures des trois protagonistes survivants. Certes sur l’ensemble on n’apprend pas grand-chose, les jeunes lecteurs pour qui le Zeppe n’est plus qu’un nom prestigieux dont ils ne connaissent que deux ou trois titres seront ravis d’appréhender l’ampleur du phénomène.

Les amateurs de Metal seront sans doute surpris de la prégnance du blues dans le répertoire du Zepplin. Ils ont su s’en éloigner et s’en défaire mais le blues est-là comme un lac souterrain et séminal, le travail du groupe se résume très simplement : à partir du moment que vous avez un riff de blues sur les cordes de votre guitare qu’en faire pour ne pas donner l’impression monotone et lassante de le répéter ad aeternam…

Page a sa petite idée sur la réponse. Musicien de studio durant des années il a plié son savoir-faire créatif aux nécessités limitatives et aux désirs idéaux de ses clients, l’a acquis ainsi une vision tri- et même multi-dimensionnelle de la musique, toute la différence entre peinture et sculpture, n’oublions pas que Pline l’Ancien privilégiait les rondeurs du volume à la platitude des aplats, la peinture était tout juste bonne à peindre… les statues. Page n’est pas qu’un amateur de rock, l’a aussi laissé traîner ses oreilles sur les musiques orientales ( indiennes et arabes ) et enfin se sent vivement interpellé par la musique classique, notamment Arnold Stockhausen. Bref il y a le rock et le son. Deux univers différents que Led Zeppelin s’occupera à entrechoquer, un peu comme si vous vous amusez à pousser avec un remorqueur un iceberg contre un autre pour vous délecter du bruit apocalyptique de la glace qui casse et qui s’effondre… Avec un minimum de chance sur vous.

Quant au blues, Page ne le révère pas. L’en use comme d’un matériel de base. N’agit pas sentimentalement. Main basse sur tout ce qui lui plaît. Oublie de créditer les bluesmen originels. Ethiquement condamnable au regard des millions de dollars en jeu. Agit volontairement. Envoyez-vous de l’argent à l’arbre que vous avez coupé pour vous chauffer ! Willie Dixon peut se plaindre, ne s’est-il pas approprié en y apposant sa signature des dizaines de traditionnels anonymes.

Page n’est pas raciste. Pique aussi aux blancs. Même à son ami Jeff Beck. Le Zepplin n’est pas seul à défricher des terres inconnues. Cream a montré le chemin, mais le Jeff Beck Group a déjà commencé à ensemencer les terres vierges. Page ne fait pas de sentiment, il se veut le maître de Led Zeppelin et le seul créateur de la formation. L’on murmure que si le Dirigeable a constamment changé de studio et surtout d’ingénieurs du son c’est pour que personne ne puisse être présenté comme le cinquième homme du groupe. Un George Martin chez les Beatles, OK ! mais pas chez Led Zeppe.

N’est pas seul. Chacun apporte sa part. Les propositions sont essayées, adoptées, métamorphosées. L’on part de peu de chose, un roulement de tambour, un morceau de riff, ensuite l’on améliore, l’on trafique, l’on fignole. Il existe une exaltation souveraine dans ce groupe. Le principe est simple, chacun peut demander à l’autre de faire mieux. Cent fois l’on abandonne, cent fois l’on se remet à l’ouvrage. Plant se débrouille toujours pour poser sa voix sur les plus hautes cimes ou la faufiler dans les gorges les plus étroites des massifs les plus tonitruants. Bonham est l’inventeur du beat ( fait davantage boum-boum que bip-bip ) parfait, celui qui convient exactement à la situation tout en rajoutant encore ce petit ( souvent gros ) plus qui magnifie le tout. Quant à Jones, l’est un sorcier, vous lui apportez un morceau en mille morceaux, un salmigondis irréconciliable, il sort son fer à souder et pond l’arrangement qui vous transforme les os démantibulés du squelette en tyrannosaurus royal qui se hâte de dévorer votre femme et vos enfants dans le jardin.

Si j’aime Led Zeppelin c’est parce qu’ils n’ont jamais fait le même disque. A l’écoute du premier l’on pouvait prévoir le deuxième. Sûr qu’ils nous sortiraient quelque chose de plus fort. Z’ont ouvert la porte et l’on s’est aperçu qu’ils lançaient sur les pâturages du monde une espèce de mammouth sonore géant. Kitch et monumental. Le rocher qui ne vous tue pas mais qui vous tombe dessus et dont vous n’arriverez pas à vous dégager.

Après le deux on a eu le trois, on attendait du colossal, de l’éverestien, l’on a pris une giclée spermatique de folk en plein visage. Notons au passage que plus tard certains groupes de musique industrielle ont viré leur cuti en se lançant eux aussi dans un néo-folk-paganiste. Et puis cette pochette qui tournait comme la terre et qui ne dévoilait rien de très définitif. Genre le messager est le message mais il n’apporte aucun message. Nous refont le coup des petits fenes-trous qui ne dévoilent que l’insignifiance de l’humanité avec la couve de Physical Graffiti. Je sais, j’ai laissé la ruine et les runes du Quatre et The house of the hollies. Mais je suis pressé d’arriver à Presence. Je partage la préférence de Page, c’est l’album du Zeppelin que j’emporterais sur l’île déserte, chère au Cat Zengler, si je ne devais n’en emmener qu’un seul de leur discographie. Parce qu’il comporte Achille’s last stand mon morceau favori du brontosaure, mais avant tout pour la pochette.

A première vue, pas inoubliable. Une famille typique américaine ou anglaise. Pas populaire. Middle class. Le père, la mère et les deux marmots. Un peu straight. Coincés du cul en bon gaulois. Un an plus tard, les Sex Pistols ont repris l’idée sous forme d’une bande dessinée pour leur troisième single Holidays in the sun, en 1977. L’esprit punk ressemble à la pelleteuse. Ne fait point dans la subtilité. Ont oublié l’essentiel. L’aspect métaphysique. Pourtant il crève les yeux. Comme l’arbre qui cache la forêt. C’est un objet, posé sur la table, l’a un peu, à mon humble avis, l’aspect géométrique d’un canard. Evidemment il ne représente pas un anatidé. Ni à l’orange, ni aux olives noires même s’il est noir. En fait ce n’est pas un objet. C’est l’Objet. Dans l’esprit crowleyien de Page il doit équivoquer le mégalithe mystérieux qui surgit au début de 2001 Odyssée de l’Espace. Le Dirigeable aimait flirter avec l’ésotérisme, c’était là son moindre défaut.

Pour moi, je l’ai identifié au premier coup d’œil. Pas à tortiller. De toute évidence, c’est un ptyx, cet objet mystérieux dont l’absence encombrait les crédences dans le salon vide et mental de Mallarmé. Est-ce vraiment un hasard ( voir notre Kronic sur Maison Rouge dans notre précédente livraison 564 ) si l’on retrouve Stéphane Mallarmé dans cette chronique ? Répondrons-nous à cette angoissante question lorsque nous aborderons dans notre part II la deuxième partie de cette revue ?

Damie Chad.

2

Quel est donc ce bruit dans ma tête. Tremblez chères lectrices, pas de doute possible, reconnaissable entre tous, l’horrifique couinement du coyote. Une légende indienne raconte que si vous l’entendez tout près de votre tipi il annonce votre mort. Même scénario que le tambour des sables, il squatte votre oreille et le lendemain on creuse un trou dans une dune du Sahara pour y jeter votre cadavre. Vous ne me croyez pas, tenez, je vous en ai apporté un !

LE CRI DU COYOTE N°38

Revue des musiques américaines

( Hiver 1995 / 25 F ) )

Séchez vos larmes, chères lectrices, n’ayez crainte, le glapissement est si horrible que lui-même en est mort. Vous ne risquez rien, l’a disparu durant l’hiver 2021, à son cent-soixante neuvième numéro, après plus de trente ans de bons et loyaux services à la cause du country, des origines les plus lointaines jusqu’aux diversifications les plus modernes… Encore quelques pleurs, vous êtes si charmantes que j’ai envie de boire à cette source, souriez un coyote ne meurt jamais, survit actuellement sur le net et sur le blogpost de Sam Pierre qui chronique les dernières nouveautés…

Des passionnés, dans la première équipe l’on retrouvait cette génération de collectionneurs et d’amateurs qui ont soutenu mordicus la cause du rock ‘n’roll et de la country durant les années de disette, Marc Alesina, Bernard Boyat, Michel Rose pour n’en citer que trois. Un travail de fond, et de fourmis. Des passionnés. Espérons qu’un jour sortira un livre retraçant le combat de ces pionniers.

Pour ceux qui ont lu nos deux dernières livraisons, le blog offre une vision bien différente du film Elvis, dans son article A propos du film Elvis, l’esthétique du mensonge Eric Allart défend bec et ongles la haute figure de Hank Snow. Vingt-deux pages et pas un centimètre carré de blanc, textes sur trois colonnes, mini caractères émaillés quelques photos petits formats en noir et blanc.

Un peu étrange de lire une revue vieille de plus d’un quart de siècle, tiens cet article qui commence par ‘’Golden Smog est inconnu chez nous’’, je ne crois pas qu’ils soient depuis devenus célèbres, sur Discogs quatre album, le premier en 95 – le Coyotte collait de près à l’actualité – le dernier en 2007.

N’empêche qur la page de gauche l’on touche à l’intemporel : la chro du coffret What You Been Missin’ de Buddy Holly, ne lisez pas vous en tomberez malade si vous ne l’avez pas.

Festival country de Mirande d’un côté, tiens en face Lone Riders j’ai failli chroniquer quelques uns de leurs albums en juin dernier. Question livres, le Que-sais-je ? Country Music de Gérard Herzaft, ce mec est une encyclopédie américaine à lui tout seul, et coucou les revoilou Led Zeppelin, les années métalliques de Franck Roy, et une bio de Dolly Parton qui avoue aimer les pâtisseries, Dieu, la musique et le sexe. Dommage, l’on ne pourra jamais s’entendre je n’aime pas Dieu, je le remplace avantageusement par une religieuse au chocolat.

Passons sur les radios, les concerts, les disques et les news, j’ai gardé le meilleur pour la fin, elle est en couverture : Allison Krauss. Aujourd’hui une grande dame du bluegrass et du country. Née en 1971, l’a commencé comme tout le monde (dans le monde du bluegrass ), par apprendre le violon ( classique ) à cinq ans, à huit elle participe à son premier concours de fiddle… ensuite c’est l’engrenage de quinze à dix-sept ans elle truste toutes les nominations possibles et imaginables dans la difficile sphère de l’herbe bleue, en 1987 elle enregistre son premier album , elle a déjà participé au disque de son frère ( Viktor Krauss ), fait preuve d’un esprit d’indépendance d’autant plus que dans les petits milieux musicaux un tant soit peu traditionnels l’on n’aime guère les mélanges des genres. Le public la suit et la soutient, elle enregistrera notamment avec Union Station, que l’on peut s’appeler son propre groupe à géométrie variable, puis avec The Cox Family en 1994. Le Cri du Coyote s’arrête à peu près à cette date. Ne pouvait pas aller plus loin, et pour cause. Bernard Boyat qui rédigea l’article sans oublier de préciser qu’Alison écoutait aussi bien d’autres choses notamment des fariboles rock ‘n’ roll, ne pouvait pas imaginer quel malicieux clin d’œil le destin adressait à la livraison 38 du Coyote, puisqu’en 2007 Alison enregistrait un album avec le chanteur de Led Zeppelin dont Jacques Bremond dans sa Coyothèque inventoriait quatre pages plus loin les bruyantes années métalliques…

Le Cri du Coyotte n’a pas eu l’audience qu’il méritait. Un bon conseil rapatriez les numéros qui vous tomberaient sur la main. Il faut espérer que tout ce colossal travail se retrouvera un jour ou l’autre en consultation libre sur le net. Respect et admiration.

Damie Chad.

3

Le vendeur n’en croyait pas ses yeux. Vous avez eu ça où ! Question pertinente, le magasin regorge de ce genre de bricoles dans lesquelles les amateurs de rock’n’roll aimeraient être enfermés jusqu’à la fin de leur vie ( et plus si j’en juge par le volume ). J’ai indiqué l’endroit. L’a soupiré. L’a hésité. Allez cinquante centimes !

ROCK BALLAD

( 14 F / Septembre 1987. N° 1. )

L’est née la même année que Le Cri du Coyote, n’a pas vécu aussi longtemps, l’a rendu l’âme en 89, rien que cela démontre combien les coyauteurs ont dû s’accrocher pour tenir un tiers de siècle. Pourtant Rock Ballad avec son papier glacé, sa maquette davantage aérée offre un sourire moins spartiate que le satané chien des prairies…

Dans l’édito Bernard Fretin nous apprend que ‘’ Rock Ballad traitera de tout un secteur de la musique rock ignoré ou dénigré à savoir la pop ‘’ j’avoue que ce genre de déclaration me laisse perplexe, je n’aime les étiquettes que lorsque on les fait valser. Surtout que sur la couve les noms de John Cougar Mellencamp et de Little Bob tiltent les regards.

Un grand article sur Elliot Murphy, deux pages sur les australiens de Celibate Riffles, une seule sur Hour Glass ( avec Greg et Duane Allman ), une interview de Dramarama, deux pages sur les Road Runners ( d’Evreux), le reste de la revue, la moitié, est dévolu aux chroniques, peu nombreuses, de disques…

L’on ressort de la revue un peu mi-figue, mi-raisin, pas mal, mais il manque un allant, un punch, une cible. Rock Ballad était établie à Bordeaux. Les numéros suivants furent-ils davantage incisifs, je n’en sais rien, peu de traces sur le net…

Les news signalent l’originalité du groupe rockabilly bordelais Les Frégates. Je tape le nom sur le net qui me renvoie sur leur facebook. Dernier post de mai 2017, ne doivent plus exister, pire que cela, le mec avec le chien sur le quai ( bateaux derrière lui ) c’est Bernard Saubiette, le chanteur, n’a pas survécu à sa greffe… si j’en juge les clichés, z’ont dû donner leurs derniers concerts en 2015… Ça m’a coupé la chique pour écrire cette chro…

Damie Chad.

4

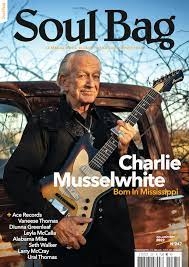

SOUL BAG

( N° 247 / Juillet- Août- Septembre 2022 )

Je ne devrais pas écrire cette kronic sur Soul Bag, suis sûr que dès qu’il aura lue, le Cat Zengler viendra chez moi en prélever les pages 42 à 53, puis par précaution il s’emparera de la revue pour que je ne m’aperçoive pas de son geste ignominieux, ayant réfléchi quelque peu pour effacer toute trace il mettra le feu à la maison, enfin, pour éloigner les soupçons, il boutera l’incendie à toute la ville. Entre nous soit dit il aura raison. Moi j’avais acheté la revue pour Musselwhite sur la couve, c’est en lisant le magazine que je suis tombé sur les douze pages consacrées à Ace Records. Déjà vous comprenez, vous excusez, vous encouragez le Cat Zengler à commettre ces horribles turpitudes. Vous le connaissez, vous l’appréciez au plus haut point lorsqu’il décortique les coffrets Ace, vous savez comment dans ces moments-là sa prose atteint les zones céruléennes de la poésie.

Ace Records, ce sont les trésors de la musique populaire américaine, préserves et sauvés de l’oubli, en d’inestimables coffrets, si vous ne me croyez pas zieuter les 40 perles épinglées en fin de dossier. Ce genre de lecture est très dommageable pour votre carte bancaire, mais dans la vie faut savoir ce que l’on veut. Ace Records c’est aussi et surtout une aventure humaine, trois amis anglais dépités de ne pouvoir trouver les disques qu’ils aimeraient écouter fondent une maison de disques… Cinq décennies se sont écoulées, se font un peu moins jeunes, pensent à l’avenir, mais avant de monter au ciel rejoindre leurs idoles ils ont remis leur bébé entre de bonnes mains. Normalement si tout se passe bien, dans le demi-siècle qui vient Ace Records devrait continuer…