KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 594

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

30 / 03 / 2023

DAVID CROSBY / ALEJANDRO ESCOVEDO

J.J. BARNES / THE HARLEM GOSPEL TRAVELERS

HUEY PIANO SMITH / TWO RUNNER

TELESTERION / MELVINS / ROCKAMBOLESQUES

Sur ce site : livraisons 318 – 594

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Crosbibi Fricotin - Part Three

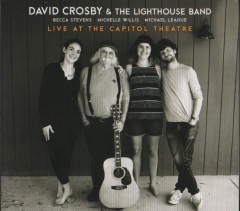

Pour être tout à fait franc, l’ultime album de Croz, Live At The Capitol Theatre, n’était pas arrivé au moment de la mise en ligne du Part Two. Comme l’album est bon, décision fut prise en comité restreint d’en faire un Part Three, histoire de refermer proprement le chapitre Croz.

À la fois audio et DVD, l’album nous permet de voir et d’entendre David Crosby & The Lighthouse Band lors du dernier concert de leur tournée américaine, en 2018. Live At The Capitol Theatre n’est paru qu’après le dernier album studio de Croz, l’excellent For Free, dont on a dit ici tout le bien qu’il fallait en penser.

C’est une bonne chose que de voir ce vieil homme sur scène, coiffé d’un bonnet en laine rouge et brioche en avant toute. Croz démontre à sa façon qu’on peut se pointer sur scène à presque 80 balais, c’est-à-dire vieux et moche, tout en conservant une certaine allure, qu’on qualifiera pour simplifier d’allure de vieux cowboy psychédélique. Le plus troublant est le niveau artistique de sa prestation. Croz est incapable de vendre son cul, il est resté pur toute sa vie et ce n’est pas au seuil de ses 80 ans qu’il va se mettre à putasser. On constate en plus qu’il entretient avec son public un lien privilégié. Croz est un grand communiquant, il raconte des souvenirs et des anecdotes entre chaque cut, comme il l’a toujours fait, ce qu’on lui reprochait d’ailleurs à l’époque des Byrds. Trop de blah blah, pas assez de musique. Mais bon, il s’agit de David Crosby after all, il peut tout se permettre, et les gens l’écoutent.

Soit tu commences par l’audio, soit par le DVD. La solution de facilité serait de commencer par le DVD. Mais si tu commences par l’audio, tu vas pouvoir savourer le grand art de cet homme qui a fait du grand art toute sa vie. Il n’en finit plus de te ramener aux réalités de son prestige. Il colle le groove de «Things We Do For Love» au plafond. Tu es conquis d’avance. Quand tu découvres «Things We Do For Love» sur le DVD, tu vois qu’on donne une acou à Croz. Alors, il gratte des arpèges en picking sans jamais regarder son manche, il gratte sa gratte comme le fantastique cowboy psychédélique qu’il a toujours été. La grande différence entre l’audio et le DVD, c’est que les transitions orales sont coupées sur l’audio, par contre, elles sont intactes sur le DVD : c’est le surdoué du Lightouse Band, Michael League, qui explique qu’en 1974, Croz est entré en studio pour gratter quelques accords et puis il est reparti sans s’occuper des bandes. Pouf, terminé. League explique qu’il a retrouvé cet enregistrement sur l’ordi de Croz. You should finish it ! dit League à Croz, and a song was born : «1974». Ça jazze dans le groove. Croz introduit ensuite «Vagrants Of Venice», a weird song. Il parle même d’une science-fiction song, et il ajoute : «‘Wooden Ships’ is a science-fiction song.» Dommage qu’il ne tape pas son vieux «Wooden Ships». C’est la surdouée de servie, Becca Stevens, qui l’accompagne à la gratte électrique. Les chœurs des deux filles sont très nubiles. La nubilité, on la sent mieux sur l’audio. Plus loin, Croz indique qu’il a écrit «Laughing» spécialement pour George. Il explique qu’en tournée en Angleterre avec les Byrds, il a rencontré les Beatles et a filé à George l’album de Ravi Shankar qu’il trimballait dans sa valise. Croz prend son «Laughing» au filet de voix argentée. C’est bon de voir cette vieille superstar au sommet du lard jusqu’à la fin. Il cite Ravi Shankar, Miles and Trane. Bon, tu bâilles un peu sur certaines chansons («By The Light Of Common Day», Glory», «The City»), et puis il remonte dans ton estime avec «Look In Their Eyes», il fond le groove dans sa science délicate, on croit comprendre à un moment que tout le groove psychédélique californien sort de cette bedaine, ça joue au fin du fin. Il décide de passer aux choses sérieuses : «I promised a song you’ve heard before. «Wolly Bully» ? «In A Gadda Da Vida» ? «Freebird» ?». Alors ils sort son vieux «Guinnevere». Pas le meilleur choix. Il faut attendre le retour de «Déjà Vu» pour renouer enfin avec les magies d’antan, il y va au don’t you, il faut le voir driver son train d’arpèges, le cut se met à léviter, we have all been here before, et grâce au DVD, tu peux voir Michael League jouer un solo de basse demented. En rappel, Croz et ses amis tapent une belle resucée de «Woodstock», histoire de bien boucler la boucle et de refermer le chapitre de cette vielle histoire. Le frisson woodstockien laisse place à un profond malaise : ta vie est bientôt finie. This is the end, beautiful friend.

Tant qu’on y est, on peut aussi saluer les deux albums de CPR, que Croz a enregistrés avec son fils biologique James Raymond. C’est important de préciser la dimension biologique, car Croz a donné son sperme à droite et à gauche, et donc, il a des fils biologiques. En réalité, quand James est né, sa mère l’a fait adopter. Le premier album de CPR s’appelle CPR. Fantastique album ! Tiens, pour changer, on va commencer par les coups de génie. Tu en as deux et ils sont gros : «Somebody Else’s Town» et «Rusty & Blue». Croz tape un vieux heavy groove de rockalama - Blood is thicker than water - Il a raison. Il monte sur de fantastiques harmonies vocales, il explose l’Everybody else’s town et t’embarque dans son trip préféré, le heavy groove psychédélique, Croz sait de quoi il parle, il est aussi rock’n’roll animal que son vieux copain Stills, il nous fait du power californian rock à l’état le plus pur, c’est magnifique et puissant à la fois, tu ne te lasses pas de l’entendre pousser ses pointes d’Everyboy else’s town, il culmine à l’écarlate, tell the truth I found out ! Pur genius ! Il groove encore son «Rusty & Blue» au long du bat-flanc, il cueille toujours le groove à la queue de cerise, il est fin comme une idée, il transforme sa voix en fil d’argent, en fait, il groove pour toi, alors régale-toi. Croz est un mec gentil et affable. Dans «Morrison», il recrée la magie de harmonies vocales de CS&N, c’est un retour aux sources d’eaux vives, une fantastique imparabilité du come-back. Jeff Pewar signe le solo liquide. Sur cet album béni des dieux, Croz enfile les grooves comme des perles. «That House» se fond dans l’excellence du roof outside, il a fait ça toute sa vie, se fondre dans le groove du roof outside de l’anymore. Il mène bien la sarabande d’«One For Every Moment», un groove joyeux de Père Noël aux joues bien rondes. Puis il s’en va chanter «At The Edge» au sommet de son chat perché harmonique, une vraie chocolaterie de Charlie, ça coule encore de source, and you know you should go. Et partout on retrouve ce sens inné de la dérive dans le delta du Mékong. Croz fond son groove dans l’athanor d’Eleonor, il ne fait que des albums d’inspiration divine. Tu sors de CPR ravi et couvert de frissons.

Il existe un deuxième CPR, Just Like Gravity qui, d’une certaine façon, tient bien la route, puisque Croz y chante ses cuts, notamment «Map To Buried Treasure», où on retrouve l’excellence de sa pulsation d’heavy pusher. Il vise en permanence ce nuage d’harmonies vocales qui frise l’orgasme, une espèce de bruine de son dans le soleil levant, l’éjaculation des dieux, la renaissance de la terre. Il pousse bien à la roue. Encore du big heavy groove avec «Gone Forever». Au cœur de la tempête, il fait preuve d’une belle constance. C’est un long cut, il a l’habitude des dérives au long cours, il sait gérer le gone forever. Il est encore à la manœuvre dans «Jerusalem», il se montre une fois de plus serviable et veille à ce que sa démarche reste miraculeuse. Il sonne comme un héros. Et ça continue avec «Kings Get Broken», il chante d’une voix toujours aussi verte, il rentre dans le lard de n’importe quel cut et en fait son ivraie. Il navigue toujours sous le vent. Il est là et il n’est plus là. C’est un furibard, un fou de liberté. Il vise la concorde supérieure. Il cultive le groove d’exaltation, il faut le voir éclater son «Darkness», avec sa petite voix de perfide apology, il n’en finit plus d’être Croz. On l’entend encore faire vibrer sa glotte de vieux pépère ventripotent dans «Angel Dream». Les harmonies vocales sont sublimes. Il groove encore l’air chaud du canyon dans «Coyote King», Croz s’envole comme l’aigle royal de Blueberry. Il plane dans les derniers recours du groove, comme suspendu à un fil.

Mojo et Uncut se sont fendus de deux très beaux hommages à Croz, sans pourtant aller jusqu’à lui consacrer la couve. Dommage, Croz aurait tout de même bien mérité de finir en couve. Mojo et Uncut lui ont préféré Led Zep et Depeche Mode. Fuck it.

Bon, Mojo opte pour la réécoute : ‘The Croz’s 20 greatest songs’, et bien sûr, on croise aussitôt les quatre cuts phares de Croz au temps des Byrds, à commencer par «I See You» (a flesh of Coltrane-inspired guitar riffing). Le mec dit de Croz qu’il était déjà «adventurous, deliberately risk-taking and open.» Le mec conclut : «So very good, even now.» Eh oui. S’ensuit «Everybody’s Been Burned», sur Younger Than Yesterday, «mesmerising, as much jazz as folk», puis «Lady Friend», et «Draft Morning» qualifié par Johnny Rogan d’«among the finest songs in the Byrds cannon». Puis on passe aux hits majeurs, «Wooden Ships» (composé à bord du Mayan «with a couple of passing chords»), et «Long Time Gone». Arrive ensuite l’extraordinaire «Cowboy Movie», Croz y est accompagné par le Grateful Dead. Puis CPR, et enfin For Free, son dernier album - Croz had an effortless ability to float along and complement whoever he was signing with - Sarah Jarosz qui duette avec Croz sur «For Free» ajoute : «Il vous attirait à lui, comme un phare musical.» S’ensuit une interview datant de 2018. Croz papote avec Dave DiMartino. Il y évoque ses souvenirs d’égotisme, comme dirait Stendhal, au temps des Byrds, il évoque les frictions avec McGuinn et Hillman qui ont fini par le virer comme un chien - I was a very egostical kid - Pareil dans CSN&Y : au début c’est tout joli tout beau et puis ça dégénère. Comment éviter ça ? Lose your ego. Il dit que ça arrive à tous les groupes. Croz pense qu’il a irrité les autres en devenant junkie. Mais il rappelle aussi que Neil Young a quitté Stills en pleine tournée, à trois reprises. C’est pas terrible - That’s pretty grim. You don’t do that - Quand DiMartino évoque les arrestations et les séjours au ballon, Croz rigole - I made every mistake possible, all of it - Il est allé jusqu’au bout du délire - Freebaser and junkie. It was bad as it gets - Il dit qu’il n’existe que quatre options dans ces cas-là : soit tu meurs, soit tu vas au placard, soit tu deviens fou, soit tu décroches. Il dit qu’il a eu de la chance en allant au placard. Jail was positive. Alors DiMartino lui demande s’il en a bavé, au placard. Et tu sais ce que Croz lui répond ? «It’s not a vacation spot, man. They mean it be hard. And they’re assholes. And it was Texas.»

Uncut confond Croz avec un jambon et découpe sa vie en quatre grosses tranches. Ça démarre avec ‘1964-67, lift-off’, c’est-à-dire les Byrds. Croz revient sur son éviction des Byrds : «Roger and Chris blasted up my driveway in a pair of Porsches and said, ‘We’ll do better without you.’» C’est au moment de la parution de The Notorious Byrd Brothers. Les quatre chansons de Croz restent sur l’album, mais sur la pochette, sa tête est remplacée par celle d’un cheval. Croz pense qu’il a été viré à cause de son comportement - I might have been an asshole - Il dit aussi que Roger était as crazy as a fruit bat et qu’en plus, Columbia venait de leur filer a million bucks, et pouf, le taking drugs et tout le saint-frusquin, rien de tel pour semer le bordel dans un groupe. Mais le plus important pour Croz était de conserver sa liberté - I didn’t want to be showbizzy Hollywood, I wanted to be free - Et puis il y a son engagement politique. Croz rappelle avoir tout appris de Pete Seeger, de Woody Guthrie, de Joan Baez, de Josh White et d’Odetta. S’il a si bien surmonté son éviction des Byrds, c’est surtout parce qu’il venait de rencontrer Stephen Stills, et là mon gars, c’est plus pareil - Stills was a better writer and a much better player and singer than Roger, and he wanted to sing with me - Évidemment, Croz rêve de se joindre à lui, il n’aime pas la direction que prennent les Byrds, plus country, non, Croz veut aller dans le sens de Stills. Deuxième tranche : ‘1968-71, canyon dreams’. La communauté s’établit à Laurel Canyon, Stills, Croz et Nash répètent dans la cuisine de Joni Mitchell. Ils avancent à contre-courant, l’époque est aux grosses guitares, Led Zep, Jimi Hendrix. Croz et ses amis basent tout sur les harmonies vocales, avec des chansons très politiques. Croz se dit aussi très fier d’If I Could Only Remember My Name - Totally proud of it - Croz dit aussi que Joni Mitchell, dont il a produit le premier album, était une poétesse aussi brillante que Dylan et bien meilleure musicienne que lui. Et puis voilà les deux dernières tranches, ‘1974-2013, living with war’ et ‘2014-2023, home free’, où l’on apprend rien de plus que ce qu’on sait déjà. Croz rappelle qu’ils gagnaient des millions de dollars et qu’ils tournaient dans tous les stades d’Amérique - Of course the drugs got in the way. That’s what they do - Dans la tranche finale, Croz explique un truc essentiel : le travail en collaboration. Il cite l’exemple de «Wooden Ships», co-écrit avec Stills et Paul Kantner - You can write really good songs with other people - Il dit ensuite que la plupart de ses compatriotes «in this business want all the credit and all of the money, and so they don’t do that. I didn’t come for the money and I don’t care about the credit, but I really care about the songs.» Voilà pourquoi Croz est un immense artiste. Jusqu’à la fin, il a su s’entourer de bons auteurs.

Signé : Cazengler, David Grosbide

David Crosby & The Lighthouse Band. Live At The Capitol Theatre. BMG 2022

CPR. CPR. Samson Music 1998

CPR. Just Like Gravity. Gold Circle Records 2001

Graeme Thomson : Music is Love. Uncut # 311 - April 2023

Final Flyte. Mojo # 353 - April 2023

Escovedo va bien ?

Alejandro Escovedo ? Tout dépend du regard qu’on porte sur lui : on peut le voir comme une légende, ou bien comme un forçat condamné aux ténèbres de l’underground. Il est d’une certaine façon un mélange des deux. Son frère Javier est peut-être plus connu, en tant que guitariste des Zeros. Côté bio, tous les détails sont sur wiki. L’essentiel est de savoir qu’Escovedo est un Chicano texan et qu’il a bossé avec Chuck Prophet et participé à un tribute à Doug Sahm, ce qui permet de le situer géographiquement. Pour apprendre à mieux le connaître, il suffit d’entrer dans sa discographie. Une sorte de petit paradis pour becs fins.

Alejandro le Grand sort son premier album solo en 1992, ce qui à l’échelle de l’histoire de la planète est assez récent. Alors faut-il écouter Gravity ? Oui car notre chicano préféré y pique deux petites crises de Stonesy, comme s’il voulait marquer son territoire. Il joue «One More Time» au big blast d’accords compromettants. Il est le seul boss à bord, il chante comme le capitaine Achab, l’œil sur les flots, il se conduit dans son cut comme un maître de céans absolutiste. Il sort un rock capable d’aplatir les vagues de dix mètres, et c’est rien de le dire. Il relance à coups d’hey, il se veut puisant et irrémédiable. Il nous claque plus loin «Oxford» à la bonne Stonesy de derrière les fagots de Redlands, avec un joli down at the crossroads bien assumé. Alejandro le Grand sait créer les chaudes ambiances confraternelles, c’mon hold me tight. Il chante toujours très haut, comme on le constate à l’écoute de «Paradise», un peu aux abois d’on ne sait quoi. Il adore le tragique de pathos. «Paradise» est très beau, mais bon. Il semble vouloir se spécialiser dans le soft balladif de la frontière. Cette façon de gérer la mélancolie est très Tex-Mex. On aura un petit coup de cœur pour «Burry Me», joué au boogie de nappes de plomb. Des trompettes à la Miles Davis entrent dans le jeu, ça donne une musicalité assez phosphorescente. Mais attention, il peut flirter avec le rock MTV comme c’est le cas avec «Pyramid Of Tears», même si les guitares croquent la vie à belles dents. Le morceau titre nous rappelle qu’il ne faut pas prendre ce mec à la légère. Il impose un son et une vraie dimension artistique. Il boucle avec un «Tired Skin» joué au violoncelle de fin de vie. Alejandro aurait pu s’appeler Merlin Ecovedo.

Il nous repique deux crises de Stonesy sur Thirteen Years paru l’année suivante. Il claque violemment «Losing Your Touch», à la manière d’un coupe-jarret du Nevada. Quelle niaque ! C’est d’autant plus inattendu qu’il joue sa Stonesy dans les règles de l’art, il la drive avec un aplomb qui en dit long sur sa teneur en plomb. On a même droit au solo de «Jumping Jack Flash». Il nous tatapoume aussi «Mountain Of Mud», cette admirable déboulade d’Escovedorama, ce mec sait rocker sa Stonesy, il nous sort le meilleur riffing keefien qu’on ait vu de ce côté-ci de la frontière. On entre chez Alejandro Escovedo en terre de musicalité, comme chez Steve Wynn. Il sait aussi trousser les meilleurs balladifs. En témoigne l’excellent «Ballad Of The Sun & The Moon», un cut des True Believers, le groupe qu’il a monté avec son frère Javier. On trouve là-dedans tout le poids du ramalama de la frontière. Alejandro le Grand sait driver the crazy Mexicana. Il revient inexorablement à sa romantica d’excellence violonnée. Il rivalise d’aisance mélodique avec Allen Toussaint et Dan Penn. Il nous gratte plus loin «Way It Goes» à l’arpège d’ongle sec, au coin du feu. Il crée de la confiance et couvre les épaules des veuves et des orphelins. Il est une sorte de Josey Wales de la frontière. Il sait cumuler les fonctions et passer de la Stoney infernale au balladif efflanqué. On se régale aussi du «Thirteen Years Theme» joué au violoncelle. Très pertinent. On le retrouve d’ailleurs sur le disque de bonus sous la forme d’un thème instro joué au violon et qui élève Alejandro le Grand au rang de grand sachem. Encore une merveille avec «She Towers Above». Ce diable d’Alejandro surplombe le monde du rock avec une grâce qui n’appartient qu’à lui, ça violonne à l’excellence escovedienne, il va chercher le meilleur accord entre l’art et la matière. Alejandro Escovedo est une sorte de seigneur éclairé des temps modernes, ça crève les yeux. Il embarque «The End» à l’aventure sacrément dynamique. On peut lui faire confiance, il sait gérer un album. Il file droit sur l’horizon et ça bat si sec derrière lui. Dans le disk de bonus, on tombe sur deux reprises, l’«I Wish I Was Your Mother» de Mott et le «Pale Blue Eyes» du Velvet. On ne voit pas bien l’intérêt des deux covers, et le Pale Blue Eyes est d’autant plus foireux qu’une fille chante avec Alejandro, alors ça fausse la perspective de ce vieux chef-d’œuvre.

C’est avec With These Hands qu’on fait la connaissance du beat d’Austin, notamment avec le morceau titre, qui sonne comme du 13th Floor Elevators : on entend l’electric jug derrière - Say what you will/ With these hands - C’est le plus bel hommage qu’on puisse rendre au génie de Roky Erickson. Avec «Little Bottles», Alejandro le Grand revisite les caves du heavy rock américain. Il tape là dans le big bad sound avec un riff patibulaire. Il sait se montrer méchant et sortir un son de balafré. Ce cut devrait rester dans les annales. «Put You Down» sonne comme un petit coup de rock atmosphérique - You know I just can’t put you down - Ça reste du beau rock d’allure impartiale et ça ne peut que plaire au petit peuple. Alejandro la Grand sait remporter les suffrages. On note une certaine puissance d’émancipation dans «Crooked Frame». Il ramène toujours beaucoup de son dans ses cuts, comme s’il craignait d’en manquer - I could smile the first time about thinking of you - C’est assez élégant. Il a aussi cette façon exceptionnelle de poser son don’t expect too much dans «Pissed Off 2AM». Il joue en fin renard du désert. À l’usage, les dynamiques de ses balladifs se révèlent infernales.

Sur ce bel album live qu’est More Miles Than Money, Alejandro Escovedo renoue avec trois de ses principales influences : Dylan, les Stooges et les Stones. Dès «Last To Know», il se prend pour Dylan. Il tape dans la Stonesy avec une belle cover de «Sway». Ce n’est pas le son des Stones, Escovedo va plus sur le soft et ça devient très fascinant, d’autant qu’il passe un solo demento à gogo. L’autre reprise de choc est celle du «Wanna Be Your Dog» de Stooges. Il en fait sept minutes. Il a une bonne équipe derrière lui. Il chante à la chicano, la gueule dans le sac, avec des retours malsains. C’est long, mais ça passe. Il ramène un violon dans le dog et foire un peu la fin, dommage. Le violon est pourtant une composante essentielle de son son, comme on le constate à l’écoute de «Pissed Off 2 AM» - Sometimes I come home/ I don’t expect too much - C’est compliqué la vie - Why don’t you speak - Ça va mal dans la cambuse du docteur Mabuse. Le violon coule un bronze dans la marmite. Escovedo adore les climats mélodramatiques. On le voit revenir inlassablement au modèle heavy balladif soutenu au violoncelle. Ça génère parfois un ennui léger. Oh, rien de bien grave. Il joue «Broken Bottle» comme un vieux gratté de bar à la con, il chante son morning dew, just to find you’re gone. On retrouve la protubérance du violon dans «Five Hearts Breaking». C’est joué d’avance. Peu d’espoir. Son destin est écrit. Beau cérémonial. «Gravity/ Falling Down Again/ Street Hassle» est enregistré en France. On se croirait au philharmonique de Batavia. Il chante comme un veux briscard. Ça joue à outrance. Il sait de quoi il parle. Il finit avec un hommage à Lou Reed assez explosif. Digne du Velvet.

L’une des principales raisons pour lesquelles il faut écouter Alejandro Escovedo se trouve sur Bourbonitis Blues et s’appelle «Everybody Loves Me». Il tape ça au heavy riffing. N’oublions jamais que ce mec fut l’un des maîtres du heavy sound américain. Son Everybody est une abomination, un sur-bardé de son peu commun, il nous twiste ça à coups de revienzy, c’est l’Austin Sound, avec Joe Eddy Hines on guitar. C’est typiquement le rock qu’on aime, I don’t know why - Il récidive avec «Sacremento & Polk», et joue ça à la colère noire, Joe Eddy Hines au gouvernail, ça file ventre à terre. C’est une aubaine jouée à l’inflation violentée, embarquée au vent mauvais des prochaines évolutions. Ce mec Hines fout les jetons avec ses ambiances démoniaques. C’est tout simplement effrayant d’ampleur déflagratoire. Ça gratte all over the pampa, Hines joue partout en même temps, il claque du rock de loup errant, il tape des digonnades décaties et malsaines, ce mec joue à fond de train le beau rock d’Alejandro. Ils sortent aussi une version lourde du «Sex Beat» de Jeffrey Lee Pierce, mais c’est joué au cello. Ils osent. C’est la deuxième cover qu’ils foirent sur cet album, après celle de «Pale Blue Eyes». Dommage. C’est pourri, épais et vraiment pas bienvenu. Alejandro Escovedo trempe dans les grandes eaux mais il passe à côté de la moelle substantifique. Parmi les autres cuts intéressants, on peut citer «I Was Drunk», qui vaut pour un belle Americana soûlographique, avec un Joe Eddy Hines au picking de haut vol. Appelons ça de l’Americana de bon ton. Pour attaquer le boogie-rock de «California Blues», Alejandro Escovedo sort toute sa foi de pâté de foie, celle qui va si bien à Doug Sahm. On reste dans le so solid boogie-rock avec «Guilty». Ça frise la Stonesy, ça ultra-joue aux grosses guitares. Prestance indéniable. Alejandro Escovedo joue son rock à l’insistance parabolique. Comme s’il transformait tout en Americana. On appelle ça le souffle. Son «Amsterdam» n’est pas celui de Brel. Il fait le sien. Il l’ultra-chante. Mélancolique en diabolo. Il s’inquiète de savoir si Johnny did it well. Un violoncelle emporte le morceau comme en vent mauvais.

Très bel album que cet A Man Under The Influence sorti en 2001. On est conquis dès «Wave», fantastique balladif mélancolique - They wave North/ They wave South - Non seulement c’est joué au violoncelle, mais ça se met à vouloir décoller. On pourrait dire la même chose de ce «Don’t Need You» bien léché aux violons. Il répète qu’il n’a pas besoin d’elle, c’est stupéfiant de désespoir, sur fond d’ambiance de bal de campagne - I don’t like you/ You don’t need me - Il se rapproche aussi de Doug Sahm avec «Rosalie», power-pop violonnée à la romantica de la frontière. Ce rock respire au grand air et les phrasés de guitare éclatent au grand jour. Voilà du Tex-Mex à la fois superbe et élégant. Côté énormités, on est bien servi, à commencer par «Castanets». C’mon, ce diable sait rocker jusqu’à plus soif. C’mon ! Il renoue avec les influences des Dolls et des Stooges, ça gicle dans tous les coins. Il multiplie les claqués d’accords stoogy et ses clap-hands enivrent. On a aussi un «Velvet Guitar» claqué à la vieille niaque escovedienne et ça part au bon vent droit sur l’horizon. Il sait calmer le jeu pour aller exploser un peu plus loin. Il n’est pas avare de chorus incendiaires. Il fait aussi éclater de somptueux bouquets d’accords dans «Rhapsody». Sa pop peut rocker les contreforts, c’est très appuyé - If it’s my fault/ I’ll pay the cost - Il se distingue par une prestance de tous les instants. Nous voilà dans l’excellence de l’underground américain. Son I saw your face/ from across the river accroche terriblement. Très grand cut que cet «Across The River» dont on se surprend à attendre des miracles. On ne peut pas se lasser de l’intégrité de ce Tex mec.

Sur la pochette de By The Hand Of The Father, on voit une photo du père d’Alejandro en compagnie d’un groupe d’amis, au temps de la Californie des pionniers, enfin des pionniers des années trente. On retrouve sur cet album l’excellent «Ballad Of The Sun & The Moon» joué au meilleur déploiement d’Americana. C’est solide comme un rocher du désert et embarqué manu-militari au violon. Fabuleuse énergie ! «Hard Road» offre une superbe vision panoramique. C’est un coup de maître cavalé au beat de desperado, digne d’un Kurt Weill de la sierra. On retrouve sur cet album d’autres cuts comme «Wave» et «Rosalie» et pas mal de cuts d’exotica joués au village, comme «Did You Tell Me» et «Mexico» joué à l’accordéon. Il raconte l’histoire de ses parents dans «59 years», un mariage qui a duré 59 ans - We loved to dance/ And we got married - Fantastique ! Avec cet album, Alejandro le Grand cultive la nostalgie de la Mexicana. Vamos ! C’est son monde. Il tape le morceau titre au big bash-up et derrière, ça tartine aux espagnolades. Magnifique parti-pris d’échappée solitaire ! Ça n’a l’air de rien comme ça, mais quelle pureté dans l’intention ! Alejandro et ses amis mixtent le shuffle et les espagnolades et ça tourne à la merveille productiviste. Ils jouent la carte de la surprise d’American Mexicana.

John Cale produit The Boxing Mirror paru en 2006. Il fallait s’y attendre. Alejandro Escovedo finit par attirer les sommités. Ça commence avec John Cale et ça va se terminer avec Chuck Prophet, comme on le verra plus tard. Notre Tex mec favori repique une jolie crise de Stonesy avec «Break This Line» - If you could see you/ The way that I see you - C’est de haut niveau keefy. Le hit de l’album s’appelle «Sacremento And Polk», très Velvet dans cette façon d’initier le chaos. Alejandro le Grand trempe dans l’expectative - And falls upon the landing/ And falls upon the landing - Comme dans Sister Ray, il n’en finit plus de psalmodier a spell her name - That was so long ago/ I’m under a spell her name - Avec «Arizona», il se montre digne du paysage, mais un paysage de fin de nuit au bar du coin de la frontière. Pas forcément convaincu d’avance, même si ça reste bardé de son. Il place son «Looking For Love» dans le giron du meilleur rewarding de l’underground et une fois de plus, c’est effarant de classe. Il fait un peu de funk dans «Take Your Place». C’est bardé de son, et du meilleur, yeah I take your place, il balaye facilement la concurrence. Il faut savoir que l’ex-Spirit et JoJo Gunne Mark Andes joue de la basse sur cet album et John Cale du piano.

Pas moins de quatre grosses et belles énormités se nichent sur Real Animal, un album paru en 2008 et salué par la critique. «Chelsea Hotel 78» raconte bien sûr une tranche de vie, mais de manière ultra-jouée et tendue. Alejandro Escovedo évoque bien sûr l’histoire de Sid & Nancy, il gueule qu’it makes no sense et les chœurs lui répondent que non, it makes no sense. Si on a autant de son sur cet album, on le doit de toute évidence à la présence de Chuck Prophet. «Smoke» sonne un comme un hit, avec son côté dylanesque et ses descentes spectaculairement bonnes. Le cut se tortille dans des breaks - We’re still going bop bop baby/ All night long - Alejandro Escovedo a en lui la puissance d’un Soul scorcher. Il rappelle par certains côtés l’early Graham Parker. Encore une vraie dégelée avec «Real As An Animal». Quelle puissance ! Ils filent au vent mauvais, sur un superbe pounding chicano et ça part en solo de non-retour. «Nuns Song» vaut aussi pour une belle énormité, I don’t live it cha cha, un vrai délire d’électrac monté en double set de calme/orage où s’entrelacent des couplets cocotés. Idéal pour un mec comme Escovedo. Il monte ça en épingle jusqu’au moment où ça explose. Alors on le voit jerker le trash du rock et lui faire ravaler ses injures - I turn the TV/ Goodnite ! - Sur «Chip N’ Tony», il va aussi très vite en besogne - All I ever wanted was a four piece band - Explosif ! - Chip and Tony said it was against the law/ C’mon ! - S’ensuit un killer solo flash in the flesh. N’oublions pas de saluer l’«Always A Friend» d’ouverture de bal, cut absolument somptueux. Ce démon d’Escovedo sort le grand jeu, the heavy American pop-rock chanté aux guts de fast rider. Chuck Prophet gratte derrière. On croit rêver tellement c’est bien foutu.

Paru en 2010, Street Songs Of Love pourrait bien être l’un de ses meilleurs albums. Tony Visconti produit. Dès «Anchor», Alejandro Escovedo développe une extraordinaire puissance de son, avec des chœurs de folles invétérées. La puissance du son nous méduse, comme dirait Satie. S’ensuit un «Silver Cloud» tout aussi énorme, notre Tex Mec nous tape ça au big sound de set around, I’m a man, ce diable sait rouler un riff dans sa farine, ça joue au solo liquide, avec des relances excessivement bien foutues. Alejandro Escovedo règne sans partage sur son petit underground. On reste dans la tension maximaliste avec «This Bed Is Getting Crowded». C’est à la fois explosif et de très haut niveau. Il monte son rock en neige du Kilimandjaro, you’re saying love, il fait battre le cœur du rock. Explosivité à tous les étages en montant chez Kate, but they said love ! Rien qu’avec ces trois cuts, Alejandro le Grand nous sonne les cloches à la volée. Il passe sous le boisseau de l’underground pour ficeler «Street Songs», c’est adroit et bien mené, voilà un vieux groove de bonne extraction salué aux clap-hands. Back to the big beat avec «Tender Heart», un admirable déluge d’heavy power de with you. Complètement convaincu d’avance et voilà que sonnent les trompettes de l’apocalypse ! My tender heart ! S’ensuit évidemment un killer solo dévastateur. Alejandro Escovedo rocke avec majesté. C’est quand même la quatrième énormité de cet album. Pas mal, pour un petit chicano underground. Il joue «Tula» au sous-jacent de la pire espèce. Avec ce Tex mec, on n’est pas au bout de nos surprises. Mais le pire est à venir et le voilà : «Undesired». Ça sonne tout simplement comme un hit séculaire d’envolée suprême. Il taille sa route vers le firmament, avec un thème ravaleur de façade. Il renvoie tout le rock aux gémonies, le thème se déploie tout seul. Encore une petite énormité avant d’aller coucher au panier ? Alors voilà «Shelling Rain». C’est encore une fois bardé du meilleur son viscontien. Alejandro Escovedo propose désormais des albums de rock très haut de gamme destinés aux aficionados.

Sur la pochette de Big Station, il refait son dandy. Cette fois, Chuck Prophet co-écrit tout avec lui et Tony Visconti veille au grain derrière sa console. Ça sent les gros moyens et donc le bel album. Ce que vient immédiatement confirmer «Man Of The World». Big attack ! Alejandro Escovedo ressort ses meilleurs heavy chords, il a du son à revendre. On a là une musicalité qui évoque à la fois Phil Spector, les Stones et les Dolls, les clap-hands sont d’une véracité qui laisse rêveur, les tortillons de guitare valent largement ceux des Stones. On est dans les splendeurs d’une Babylon pleine de Dolls et d’Oh yeah. Une fois encore, ce Tex mec renverse le cours de l’histoire. Dommage que le reste de l’album ne soit pas du même niveau. Il faut attendre «Headstrong Crazy Fools» pour renouer avec le frisson - For the Valentine/ See on the other side - Il cite Dylan, il adore se rappeler de ses darker days et des crazy fools, il fait aussi son Lou Reed à coups de you know James, comme dans «Walk On The Wild Side». On entend une trompette à la Miles Davis dans «Can’t Make Me Run» et dans «San Antonio Rain», il annonce que la pluie ne viendra pas. Il est bien meilleur que les grosses connasses de la météo. Il emprunte un riff à Lou Reed pour «Party People» et pousse des oh pour briser le rythme. Il tente d’emmener son «Too Many Tears» au tribal mécontent et derrière, des filles la ramènent en sourdine. Il termine avec un «Sabor A Mi» de la téquila señora, ça dérive à l’espagnolade, mais avec du son. Il ne sait pas stopper les machines, alors il va là où le vent le porte, au muchos de la señora.

Alors, on reste dans la série des gros albums avec Burn Something Beautiful ? Et comment ! Bienvenue à bord avec «Horizontal», explosé de son dès l’intro à coups de lucky day/ Lucky day. Alejandro le Grand connaît toutes les ficelles, il ramène les pires guitares dans son mayhem d’I wanna see what you see. Derrière, ses amis envoient des renvois et une vieille wah vomit sur le passage du cortège. Ça gueule au fond du studio. Un démon nommé Kurt Bloch joue en lead. Plus loin, ils passent au glam avec «Shave The Cat», ils y vont de bon cœur, shave ta chatte, ils développent le power du glam américain. Étonnante rencontre entre le Tex mec et le T Rex. Et ça marche ! Exactement les mêmes accords et le même swagger. Avec «Beauty Of Your Smile», Alejandro le Grand nous sort ce qu’il faut bien appeler une grosse compo. Ça cocote sec dans les parages, ça revoie vers le Dylan électrique, tellement c’est plein d’allant et d’élégance. Il enchaîne avec «I Don’t Want To Play Guitar Anymore», un superbe balladif chargé de son comme une mule. Il déploie à l’infini, il multiplie les climats et les horizons, il cultive une vision assez pure du rock basée sur des admirations et un sens aigu de l’underground. Avec «Luna De Miel», on se croirait dans le «Mean Machine» des Cramps, c’mon, à cause de cette fabuleuse tension macrobiotique. La pop-rock de «Johnny Volume» semble orientée vers l’avenir. Alejandro le Grand sait transformer une chanson en petit western spaghetti hanté par des guitares louvoyantes. Et puis il trouve un compromis entre l’Americana et la Stonesy pour «Heartbeat Smile». Quelque part au milieu de la Sierra Escovedo, avec des filles qui font la pluie et le beau temps. C’est une fois encore chargé d’accords, avec un Peter Buck ultra présent dans le son. Tout est joué au maximum des possibilités du genre.

Sacré retour en force en 2018 avec The Crossing et sa pochette de cactus. Voilà encore un album qui grouille d’énormités, comme par exemple «Something Blue», balladif américain extrêmement bien envoyé, ce Tex mec déclenche des tornades de son par dessus les toits. Même chose avec «MC Overload», joué au riff de commandeur de la charte, c’est affreusement bon. I feel overload, il sait de quoi il parle. On retrouve toute cette énergie dans «Fury And Fire», bang bang ! Il joue la carte de l’armée mexicaine - They want to tear it down - On se croirait dans Vive La Révolution. On le voit aussi chercher des noises à la noise dans «Teenage Langage» et il passe au boogie blues pour «Outlaw For You». Il frise une fois encore la meilleure Stonesy. Il claque son truc comme personne - I’ll be James Dean for you/ I’ll be Sid Vicious - Puis on le voit duetter avec Peter Perret sur «Waiting For Me». La décadence de Peter Pan se marie bien avec la pertinente Americana du Tex mec. Et puis voilà le pot aux roses : une version de «Sonic USA» avec Wayne Kramer. The beast on board ! Il faut savoir que Brother Wayne ne lâchera jamais la rampe. Ça joue au this is Amarica/ I want it all. Alejandro le Grand + le MC5, ça donne du mythe, my friend.Ce diable de Brother Wayne explose ses vieux accords de grille-pain rouillé. Imparable.

Comme Steve Wynn, Alejandro Escovedo multiplie les side-projects de choc, à commencer par les mighty True Believers qu’on qualifiait à une époque de gang le plus puissant de la frontière. Un album paraît sur Rounder Records en 1986. Son frère Javier joue de la guitare et Jim Dickinson produit. Alors il faut s’attendre à un très gros disk, ce qui est le cas. Le son est là, immédiatement, dès «Tell Her». Dickinson mixe ça sec ! On entend les violentes montées de basse dans les couches du mix. S’il fallait trouver un point de comparaison, ce serait les Byrds. Une vraie bénédiction. Ils tapent dans l’énorme «Train Round The Bend» de Lou Reed et l’enrichissent à la slide. «Rebel Kind» sonne aussi comme un hit des Byrds qui retapisseraient l’All Over Now Baby Blue. On retrouve la grosse niaque d’Escovedo dans l’«Hard Road» qui ouvre la bal de la B. Tout est là : beat puissant et big riffs descendus de la colline. Quel fabuleux shoot de rock Believer ! On sent l’équipe de grands professionnels de la frontière. Ils te convient à un festin de son.

On n’en finirait plus de chanter les louanges de cet immense rocker qu’est Alejandro Escovedo ! Il suffit d’écouter The Pawn Shop Years qu’il enregistra en 1997 sous le nom de Buick MacKane, qui est comme chacun sait le titre d’un hit de T. Rex. Sur les dix cuts de l’album, huit valent pour des énormités confondantes et ça commence dès «The End», bardé du plus gros son des Amériques, ça sent bon le Tim Kerr. On note l’extraordinaire passionaria d’extension du domaine de la lutte intestine. Avec «Falling Down Again», on voit qu’Alejandro Escovedo sait gratter une vieille cocote. Puis il repart en mode rumble avec «Black Shiny Beast», c’est avalé au meilleur dévidé d’Avalon, rocké dans la matière du roll. Ce qui frappe le plus, c’est le déhanchement du chaloupé, c’est explosif mais en même temps ça reste dans le cadre du boogie down, riffé à la bonne augure dans une marée de son. Encore une fois, ça sent bon le Tim Kerr. On reste au Sweatbox avec «Edith», ça coule dans la manche, ça coule même dans le pantalon. Quelle énorme giclée de son ! Les guitares suintent comme des plaies infectées dans le Sweatbox de Tim Kerr. On est au paradis de la bravado. Tout est là : les solos à la traîne, les trucs pas clairs, les débuts d’incendie dans l’humidité, les retours de riffs. Encore un coup de génie avec «Queen Anne» claqué aux pires accords de la confédération, avec du wouahh de hurlette en préambule de Théodule. C’est d’une rare violence productiviste, les solos coulent comme de la morve sur les seins de la copine, c’est admirable d’immoralité, c’est même à se damner pour l’éternité. Alejandro Escovedo nous chante «Big Shoe Head» très salement, avec un vieux trémolo du bout de la piste. C’est un laid-back d’une grande élégance, illustré à coups de silver Cadillac, une merveille de boisseau qui ne veut pas dire son nom et un solo des enfers de Dante vient nous vriller tout ça brillamment. Tim Kerr revient pour «John Conquest» et le son explose. Ah qui dira l’excellence de l’outrance ? On a là l’un des meilleurs sons de l’univers, ça grouille de tortillettes, ça perfore à tire-larigot et ça devient absolument démentoïde. Il n’existe rien d’aussi barré sur cette pauvre terre, ça joue à la mortadelle du petit cheval blanc, ça coule de partout. Les deux derniers cuts de l’album ne sont pas en reste. «Wandering Etye» se révèle puissant, au-delà de toute expectitude. Il y circule toute l’énergie de Sister Ray, la même folie, la même volonté d’en découdre. Ils finissent cet album spectaculaire avec une reprise du «Loose» des Stooges. Alejandro Escovedo brûle la chandelle par les deux bouts, il laisse à la postérité une sorte de coup de génie impavide, il va loin dans sa stoogerie, c’est une splendeur. La triplette Kerr/Stooges/Escovedo est une triplette faramineuse.

Pour monter ses Fauntleroys, Alejandro Escovedo s’entoure d’Ivan Julian (Voidoids), Nicholas Tremulis et Linda Pitman (Miracle 3). En 2014, ils enregistrent l’excellent Below The Pink Pony, un grand mini-album underground de plus. Sur les six titres de ce mini-album, on ne compte pas moins de quatre coups de génie. Eh oui, c’est comme ça. Alejandro Escovedo ressort son meilleur groove dès «I’m In Love With Everything», ça joue à l’extrême muddyness, Linda Pitman bat ça si sec et Ivan Julian fait son vieux cirque de bassmatic circonvolutoire. On assiste à une sorte d’explosion de l’atome sonique. Ils passent aux choses très sérieuses avec un «Chinese White» amené au big trash-boom-uh-uh. Ça va très vite, Escovedo le prend par les cornes, de toute façon, il n’a pas le choix, car le beat charge. Ça gicle littéralement de son, ça joue comme dans l’underground des années de braise, au maximum de toutes les possibilités. Ils restent dans l’arrache pour «Suck My Heart Out With A Straw». Escovedo plonge dans l’obsolescence du garage underground, ça pulse comme aux plus beaux jours de l’âge d’or, ça chante aux gants de cuir noir, cet album est une aubaine, Escovedo suck son heart avec une stupéfiante abnégation, ça vire à la dégelée apocalyptique, le son rend le chanteur fou. Ils jouent «Warry Doll» à l’énergie new-yorkaise et ça bascule très vite dans le chaos de non-recevoir. Alejandro Escovedo revient aux basics du mythe new-yorkais, le solo hoquette. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises, car voici «(This Can’t Be) Julie’s Song». Linda chante avec Alejandro Escovedo et ça prend une tournure magique. On a là l’un des hits du siècle. Nicholas Tremulis claque ses accords dans l’écho du temps, c’est une bénédiction. Ces gens-là jouent sur le qui-vive de l’underground magique. Et ça se termine avec «Take You Far Away». Alejandro Escovedo attaque à l’ancienne, avec ses poumons de jeune homme. Mais derrière, les autres jouent comme des démons. Ça cisaille l’espace et ça bascule dans le grandiose bullshit out. Escovedo colle bien au train de son cut. Il ne faut jamais perdre de vue un mec comme lui. Les chœurs de filles font I wanna take/ You/ Far away, on se régale de cette énormité d’anciens combattants.

Alejandro Escovedo monte un groupe nommé Setters et enregistre un premier album en 1992. Il vaut le détour car on y trouve une belle version de «Wanna Be Your Dog». Ils en font une mouture inventive : ils dévient le courant des Stooges pour en faire de l’ouate des bas-fonds. Alejandro le Grand a cette intelligence de ne pas vouloir recréer le brasero stoogien. Il se contente de marquer son territoire, mais il le fait à sa manière, sous le boisseau escovedien. L’autre point fort de l’album est ce «Let’s Take Some Drugs And Drive Around». On entre sur les terres sacrées du slowah de Deep South, nothing to do/ And there’s nothing to say, alors on prend des drogues et on va faire un tour. C’est une belle escalope de virée nocturne, ce drive around est poignant de véracité. S’ensuit un «She’s Got» travaillé au corps de riff. Voilà ce qu’il faut bien appeler un réveil en fanfare. Les Setters jouent au riff sous-jacent, ils tapent dans la silly joy et the long black Cadillac. Bienvenue dans le monde des artistes de rock. On note un parti-pris d’intensité Stonesy dans «Don’t Love The Wisely» et la présence d’un groove de jazz à la Fever des bas-fonds dans «Helpless».

Les Setters ne sont plus que trois pour enregistrer Dark Ballad Trash en 1997. L’album met un temps fou à donner du jus et ce n’est qu’avec la fantastique Americana de «Beeville By Morning» qu’il arrive enfin. Ils reclaquent une version de «Wanna Be Your Dog» à coups d’acou, et mine de rien, ils tapent en plein dans le mille, ils en font une mouture marrante. De toute manière, il serait vain de vouloir approcher la réalité de la version originale. Autant s’en éloigner le plus possible. On sent le truc de fan, esprit Kid Congo, chicano tombé dans la marmite quand il était petit. Mais sur le reste de l’album, on s’ennuie un peu. On se serait bien passé de «Find A Way», même si Alejandro Escovedo laboure ses terres jusqu’au crépuscule. Il est le rocker de Millet, humble et pauvre, dressé dans son infâme dignité. On voit plus loin notre Tex mec favori gratter «Sharlene» dans les sous-bois. Il tente de réveiller l’assistance qui pique du nez. Il donne aussi un festin d’acou dans «Five Hearts Breaking». On l’observe, médusé. Il joue avec le son, comme le chat avec la belette, ça manque de sexe, comme chez Millet. Il choisit la voie de l’éplorée qui n’est pas forcément la meilleure ni la plus fréquentable.

Signé : Cazengler, Alejandro Escabot

Alejandro Escovedo. Gravity. Watermelon Records 1992

Alejandro Escovedo. Thirteen Years. Watermelon Records 1993

Alejandro Escovedo. With These Hands. Rykodisc 1995

Alejandro Escovedo. More Miles Than Money. Live 1994-96. Bloodshot Records 1998

Alejandro Escovedo. Bourbonitis Blues. Bloodshot Records 1999

Alejandro Escovedo. A Man Under The Influence. Blue Rose Records 2001

Alejandro Escovedo. By The Hand Of The Father. Blue Rose Records 2002

Alejandro Escovedo. The Boxing Mirror. Back Porch 2006

Alejandro Escovedo. Real Animal. Back Porch 2008

Alejandro Escovedo. Street Songs Of Love. Fantasy 2010

Alejandro Escovedo. Big Station. Fantasy 2012

Alejandro Escovedo. Burn Something Beautiful. Fantasy 2016

Alejandro Escovedo. The Crossing. Yep Roc Records 2018

True Believers. Rounder Records 1986

Buick MacKane. The Pawn Shop Years. Rykodisc 1997

Fauntleroys. Below The Pink Pony. Plowboy Records 2014

Setters. The Setters. Blue Million Miles Records 1992

Setters. Dark Ballad Trash. Return To Sender 1997

Inside the goldmine

- Barnes to be wild

On l’aimait bien Burn. Il émanait de sa personne une sorte de chaleur humaine, ce qui n’est pas si courant, quand on y réfléchit bien. Et puis quand on s’adressait à lui, il souriait. Une sorte de sourire christique. Tu sais, ce sourire des yeux qui en dit long. Il était toujours le premier à t’offrir un joint ou à t’adresser un clin d’œil, juste par sympathie. Par chance, il s’intéressait aux mêmes groupes que nous, et quand nous décidâmes de monter un tribute aux Saints, il accepta d’en être le batteur. Monter un groupe, c’est toujours facile. Une décision qu’on prend dans un moment d’enthousiasme collectif. Les difficultés apparaissent au moment de la première répète, avec un choix de cuts qui doit faire l’unanimité et la recherche d’un son, donc d’une forme de crédibilité. Ça sonne ou ça ne sonne pas. En règle générale, ça ne sonne pas tout de suite. Il faut parfois une bonne dizaine de répètes pour commencer à croire que ça peut marcher, mais rien n’est jamais moins sûr. Alors commence la traque aux maillons faibles, tu as toujours les vrais musiciens, et ceux qui sont là pour le plaisir de jouer, compensant leur manque de technique par de l’énergie et de l’enthousiasme. Si le batteur ou le bassiste n’est pas bon, on doit l’éliminer, c’est une condition de survie, même dans un groupe amateur. Comme Burn n’était pas très précis sur les breaks, toujours en retard d’une micro-seconde, ça posait un problème au guitariste, un musicien accompli qui ne supportait pas le moindre défaut. Défaut qu’il était d’ailleurs bien le seul à entendre. Plus il insistait sur la précision des sorties de breaks, plus Burn était à côté. Schéma classique. Mais ça n’avait aucun sens, dans le contexte d’un groupe amateur. Le guitariste allait même jusqu’à arguer, l’air mauvais, «qu’il perdait son temps avec des mecs comme ça». L’élimination de Burn se fit de la manière habituelle. Un coup de fil à Palerme. Contact habituel. Tarif habituel. Petites coupures habituelles. Délai ? Le plus vite possible. 48 heures ? D’accord. Rendez-vous à l’endroit habituel pour remise de l’enveloppe en échange de la preuve. Les flics retrouvèrent Burn dans le coffre d’une bagnole le surlendemain. Deux balles dans la nuque et une main coupée qui avait disparu, mais un drôle de sourire aux lèvres. Un sourire christique.

Le seul point commun qu’ont Burn et Barnes, c’est d’avoir disparu. Sinon tout les différencie : Burn est blanc, Barnes est black, Burn bat, Barnes chante. Tu croises couramment J.J. Barnes sur les compiles Northern Soul. C’est un vieux de la vieille, avec des singles enregistrés dans les années soixante et un peu de temps passé chez Motown à composer.

Comme J.J. Barnes vient tout juste de casser sa pipe en bois, nous allons lui rendre hommage avec, comme d’usage, les moyens du bord.

Ce sont des Anglais qui rééditent le seul album américain de J.J. Barnes, Born Again. Du coup, il devient Born Again Again. Dans ses liners, John Ridley nous rappelle que JiJi s’appelle en réalité Jimmy James Barnes et qu’il est né à Detroit. JiJi enregistre sur Ric Tic, un label racheté par Berry Gordy, et comme JiJi sonne trop comme Marvin Gaye, Gordy le neutralise - Barnes got lost in the shuffle with nothing ever being released - Ça s’appelle un destin. Alors il se barre chez Groovesville, enregistre pas mal de hits, et Ridley indique que tout ça est resté in the can. JiJi compose aussi pas mal et refile des cuts à Chuck Jackson, Mavis Staples et les Marvelettes. Il finit enfin par enregistrer Born Again. On remarque tout de suite la fantastique présence de sa prescience. JiJi est un Soul Brother fabuleusement lyrique. Il faut le voir fondre sa voix dans la voûte céleste de «Time Is Love». Il fait aussi du heavy rock de Soul avec «Good Men Don’t Grow On Trees», c’est puissamment beau, quasi Soul de Stax extatique, JiJi y va au gros popotin miraculeux, il illumine la Soul, sit down and think it over, il relance au ouh ouh, comme un vieux pro. Puis il te colle son baby baby baby au plafond de «You’re Just A Living Doll, c’est un forcené de l’excellence, un king de la Soul, il t’en met plein des mirettes, comme dirait Venneta Fields, il y va au you’re so sweet/ You’re so kind. Il fait un grand retour à la persuasion avec «Wishful Thinking», c’est fabuleux de conviction biseautée, c’est-à-dire implacable, JiJi tape dans la modernité de la Soul, il procède par avancées, il pose des semi-conducteurs dans son phrasé, yeah, this is the Soul, baby. Il tape aussi dans la nuit urbaine de Shaft avec «You Owe It To Yourself Pt 1 & Pt 2», il chante ça les dents serrées, il en bave, il pousse des mmmmm-ohmmmm - Say you got no money/ You got no shoes - Il sonne vraiment comme une vieille star, une sorte d’Al Green croisé avec Otis, il monte encore en grade à l’excelsior du beat up avec «No If’s And’s Or But’s», il te bat ça comme plâtre, c’est chauffé à l’orgue, JiJi est un sacrément bon, un article de choix, un leader of the pack, il racle sa glotte au ah aha, c’est violent et soft en même temps, une pure merveille d’éveil. Non seulement il te court sur l’haricot, mais il te court aussi sur le steeplechase, il chauffe encore la gamelle d’«(I Just Can’t Believe I’m) Touching You», il la chauffe au touch me babe. Il sait se faire aussi délicat qu’un papillon pour coller au train d’un make believe babe, ce mec passe par tous les souterrains, c’est une vraie glu de la Soul, il lui colle au train à coups de make believe.

Après une belle éclipse, il tente de redémarrer sur un petit label anglais, Contempo, avec Sara Smile. Le moment est mal choisi car l’album sort en 1977. Il n’empêche qu’on retrouve la bonne énergie de JiJi dès «The Errol Flynn», il y va au c’mon babe et au do it baby. JiJi est un bon. Il tape aussi un joli mid-tempo d’I’m so glad she’s mine avec «She’s Mine». Jiji a du caractère, il chante avec une réelle finesse et il finit par t’envoûter. Toute la viande se planque en B, et ça part au «Let Me Feel The Funk», un pulsatif déterminant, JiJi est dessus, JiJi est un sérieux client, il tape une Soul solide, bien soutenue aux chœurs. Même ses slowahs épatent la sauce tomate («We Can’t Hide It Any More») et voilà qu’il tape dans le big hit d’Ace, «How Long», idéal pour un groover comme JiJi, il te plie ça à sa volonté, il en fait une everlasting version. Petite cerise sur le gâtö : il fait son Marvin sur «I’m The One Who Loves You». Alors là, bravo JiJi !

Produites par Don Davis, les fameuses Goovesville Sessions sont aussi sorties sur Contempo. C’est sans le moindre doute le meilleur album de JiJi. Le «Sweet Sherry» qui se planque en B vaut tout l’or du monde : monté sur un beat insistant, avec des relents de Motown, le tout quasiment passé sous le boisseau, mais un boisseau délicieusement ingénu. JiJi fait danser tout le Wigan Casino. Il est la superstar la moins connue. Il fait aussi du funk avec «Cloudy Days», ouhh! Il fait le cake et il est bon, JiJi jamme le jambon du funk, ça s’étrangle dans le goulot d’une mauvaise prod, mais il porte sa croix jusqu’au bout du funk, oh yeah ! L’autre hit de l’album s’appelle «Chains Of Love», JiJi tient le r’n’b par la barbichette au set me free. Sa pression est bonne, bien sucrée au bassmatic. Il est aussi sur les traces des Tempts avec «Baby Please Come Back Home», mais avec une voix plus ronde. Ça reste cependant du grand art. «Your Love Is Gone» est une Soul de belle avancée. On peut même parler de modernité. Modernité et élégance sont les deux mamelles de JiJi. Il ne passe jamais en force, comme le montre encore «Now That I Get You back», mais il tape bien l’incruste.

JiJi se retrouve sur Motorcity en 1991 et enregistre le fantastique Try It One More Time. Dès le morceau titre en ouverture de bal, JiJi t’embarque ventre à terre sur un drive de basse demented, c’mon baby, il est supérieur en tout, modern Soul et Motorcity à la fois, aw quelle blague ! JiJi est d’une imparabilité sans nom, comme dirait H.P. Lovecraft. Il bénéficie de la prod du grand Ian Levine. Quel son de basse ! JiJi tape dans une suite diskoïde noyée de Soul, il assure sa legacy. Il pulse «You Can Bet Your Love» au meilleur call on me, il te groove ça sous le boisseau de Motorcity, il dit en gros à sa poule : tu peux parier sur moi, baby, c’est du vrai call on me. JiJi tape l’un de ces grooves éperdus dont il s’est fait une spécialité. Encore un extravagant shake de r’n’b avec «Please Let Me In». JiJi chante comme un seigneur, il a un tempérament de conquérant. Puis on le voit flotter sur le «Slow Motion» signé Sylvia Moy/Ian Levine, une incroyable conjonction d’esprits supérieurs. Big Barnes bosse comme une bête, il forge sa Soul night and day, dans des flux de forge. Back to the fast Motorcity Sound avec «That’s Just Never Enough». JiJi Lamorosa te met ça au carré. C’est dans la poche. Bien drivé, linéaire et beau comme un cœur. Il fait encore du fast Diskö Soul avec «Talk Of The Grapevine», mais comme on est sur Motorcity, c’est safe. Pas de putasserie chez ces gens-là. Ian Levine veille au grain. La Soul prédomine. JiJi termine ce big album avec «Build A Foundation», uns nouvelle compo signée Sylvia Moy/Ian Levine. C’est non seulement bien écrit, mais aussi bien orchestré. JiJi tape ça de bon cœur. Comme Sylvia est dans le coup, alors pas de problème. C’est une merveille de groove urbain et orbi.

Signé : Cazengler, la Burne

J.J. Barnes. Disparu le 10 décembre 2022

J.J. Barnes. Born Again Again. Perception Records 1973

J.J. Barnes. The Groovesville Masters. Contempo 1975

J.J. Barnes. Sara Smile. Contempo 1977

J.J. Barnes. Try It One More Time. Motorcity Records 1991

L’avenir du rock

- Travelers check

L’avenir du rock a toujours adoré les groupes qui choisissent des noms de villes : New York Dolls, Tokyo Dragons, Towers Of London, Chicago Transit Authority, Voices Of East Harlem, Motor City Five, Detroit Cobras. Oui il a toujours adoré cette immédiateté géographique, cette façon qu’ont ces groupes si courageux de se revendiquer de leur ville, comme s’ils en décoraient le dos de leurs perfectos, à la façon dont les bikers le font avec les couleurs de leur club. New York Dolls, ou Tokyo Dragons, comme ça sonne bien ! Tu as même les Tokyo Cramps. Ça te tokyotte bien les cloches, on imagine cette démesure urbaine de néons et d’yeux bridés, d’écolières sexy et de rockers immatures. L’avenir du rock sait que le principe de l’excitation est exactement le même, qu’on soit à New York, à Londres ou a Tokyo. Il fallait avoir du bollocking pour apparaître en couverture du NME sous le nom de Towers Of London, ils avaient tout misé sur le mish mash, sur l’arrogance streetwise et l’effet de surprise, le tout bien lesté de grattes en disto maximaliste et de cheveux décolorés. Le fait qu’ils n’aient pas percé n’a aucune importance, seule compte la bravado de la démarche, avec un cri de ralliement qui pourrait ressembler à celui du MC5, au temps béni du Kick Out The Jams Motherfuckers. L’avenir du rock sait que les rocking towns sont une source de jouvence intarissable, une idée qui se régénère en permanence. Le phénomène prend naissance dès l’adolescence, les kids veulent gratter des grattes et battre du beurre. Tout cela peut aujourd’hui paraître folklorique, et même un brin suranné, aux yeux des vieux crabes issus de la génération des sixties, mais c’est avant toute chose une évidence, puisque la fontaine de jouvence a toujours existé. Alors bien sûr, toutes les possibilités sont encore permises, de nouvelles routes ne demandent qu’à s’ouvrir, il suffit de demander. À quand des London Pricks, à quand des New York Wankers, à quand des Detroit Rats, à quand des Tokyo Cats, à quand des Boston Brats, à quand des Memphis Panthers ? En attendant, l’avenir du rock se gave d’une nouvelle réalité géographique : Harlem Gospel Travelers. Quelle fantastique réalité, les amis !

De la même façon que Gabe Roth, le Colemine Man s’intéresse de près au mix Gospel/Soul, en tous les cas, d’assez près pour sortir le fantastique premier album des Harlem Gospel Travelers, He’s On Time.

Dès «Oh Yes He Will», tu es dedans, c’est drivé à la wild guitar, avec un batteur fiévreux, wow, quel wild drive de Gospel Soul ! I know the Lawd, ça flirte avec le raw Stax et les chœurs enveloppent l’Oh yes He will ! Tout sur cet album est fantastiquement amené au Soul stirring, «Am I Doing Enough» sonne comme un vieux hot hit d’Al Green et on s’en extasie. Ils ramènent la fantastique clameur du Gospel sur un tapis de wah pour «Motherless Child». Eli Paperboy Reed les accompagne sur ce coup-là et ça rebascule dans le heavy Stax avec le morceau titre de power extrême, et ça donne la fabuleuse pulsion du Black Power, ces mecs te débouchent tout, les bronches et les artères. C’est une fournaise exceptionnelle, saturée de Black Power, avec des chœurs de blackettes d’Harlem, quelle énergie ! Encore une merveille avec «If You Can Make It Throught A Storm», c’est chanté à la voix d’ange de contrefort, juste dans l’angle, if you can make it, et là tu entres par la grande porte dans le groove du Gospel batch, tu approches de la lumière, celle qui compte, et tu vois cette voix traverser le flot de lumière. Ils allument tout l’album, cut après cut, et ça continue avec «On The Right Road», droit dans le Stax way out, le Gospel bascule dans la Soul, c’est énorme - I’m on the right/ With Jesus on my side - En fait, ils s’en branlent de l’église, c’est un prétexte à shaker. Ils sont extrêmement fascinants, avec leurs regards dirigés vers le ciel. Ils tapent le Gospel de «Do You Know Him» au groove longiligne, avec une wah au cul, alors attention aux yeux ! On assiste à des descentes de groove fascinantes et ça se redresse, do you know Him, les filles bouffent le cut tout cru. Retour au raw Stax avec «Brighter Day». Imparable. Globalement, ils proposent avec cet album un mix de Soul et de raw r’n’b, servi avec une violente dose de Gospel.

Leur deuxième album vient de paraître et s’appelle Look Up. Petit conseil d’ami : look at Look Up ! Car quel album ! On croit encore une fois tomber sur un shoot de gospel batch traditionnel et crack boom, ça part en fast r’n’b, une vraie bénédiction, cocktail explosif de fantastique présence et de fast drive. Look up ! Avec «Hold On (Joy Is Coming)», ils passent au heavy r’n’b de gospel batch avec des filles derrière, tu en prends plein la bouille et ça explose avec «God’s In Control», I know/ I know, c’est tapé au pur jus. Ces Travelers naviguent dans la magie pure, Aaron Frazer vient guester sur «Help Me To Undersand», c’est atrocement beau et ils redorent le blason de la pureté évangélique de la Soul avec «Nothing But His Love». On nage dans l’opulence du paradis. Les Travelers ne vivent que pour la beauté. Ils proposent une Soul de génie pour une nouvelle génération de dévots. Avec «Fight On», ils descendent au cœur des sixties, ils te claquent ça aux wahs de Shaft, ça pulse tellement des reins que ça tend vers les Tempts, ouuuh ouuuh ! «Hold Your Head Up» n’a plus rien à voir avec le Gospel batch, les Travelers sont les killers, my brother, my sister, ils convolent en justes noces avec le génie du Black Power, ils te sortent pour l’occasion un big heavy groove de r’n’b qui bascule dans l’excelsior intensif, my brother, my sister, ces trois Travelers créent une nouvelle école de pensée. Encore de la heavy Soul de r’n’b avec un «That’s The Reason» bien contrebalancé. Partout, tu as des voix et des black guitahs, c’est du solide, tu brûles d’impatience de les voir sur scène. Ils terminent cet album faramineux avec «I’m Grateful», encore un fast r’n’b, ils te le drivent à la bonne franquette et frisent la mad frenzy, yes I’m grateful, les Travelers font le show, tu peux jerker jusqu’à l’aube.

Alors les voilà sur scène ! Tu crois voir arriver les Temptations sur scène ! Ça vire au blast de Soul dès «We Don’t Love Enough». Au centre, tu as Thomas Gatling, fantastique shouter efféminé qui ramène à la fois Esquerita et David Ruffin, fute de cuir noir, crinière de dreads et gilet de perles blanches. À sa droite tu as George Marage, et à sa gauche le petit Dennis Keith Bailey. Derrière, quatre blancs, imprégnés de Soul jusqu’à l’oss de l’ass, font sauter la sainte-barbe.

Les Travelers ont décidé de rocker la nef des fous, alors ils te la rockent au raw de Stax, ça tangue, avec, dans l’œil du typhon, cet extraordinaire shouter qu’est Thomas Gatling. Il te sert tout le Soul-shaking new-yorkais sur un plateau d’argent. Comme sur leurs deux albums, ils proposent un cocktail explosif de gospel et de Soul Colemine, à coups d’«Hold Ya Head Up» et de «Fight On», c’est George Marage qui se tape les coups de falsetto et qui fait l’ange de miséricorde, comme le fit en son temps Eddie Kendricks dans les Tempts.

Ils ont tous les réflexes, tous les talents et tous les pouvoirs, c’est complètement impensable de voir trois jeunes blacks aussi doués, capables de revisiter une heure durant toute l’histoire de la Soul. Ils tapent dans leurs deux albums avec un bonheur qui te court délicieusement sur l’haricot, chaque cut sonne comme un hit de l’âge d’or, ils n’en finissent plus de monter à l’assaut du ciel, ils font le show comme tous les grands groupes de Soul de l’âge d’or, tout passe par la chorégraphie, par le shout et par le bamala. Shout bamala ! Ils tapent une belle cover de «Satisfaction» qui renvoie bien sûr à celle d’Aretha, mais c’est avec celle de «Love Train» pendant le rappel qu’ils deviennent définitifs. Ils invitent le public à monter à bord du Love Train, ce fantastique hit signé Gamble & Huff qui rendit les O’Jays célèbres dans le monde entier. Tu ne peux pas résister à ça. Et de les voir danser sur Love Train te réconcilie un peu plus avec la vie.

C’est avec la mad frenzy de yes I’m grateful, couplée à «He’s On Time» qu’ils terminent ce set explosif. Thomas Gatling fait d’«I’m Grateful» un numéro digne de Wilson Pickett, il en tombe à genoux et s’ultra-shoute à la Pickett-mania. Thomas Gatling est déjà une superstar.

Signé : Cazengler, grosse pelle travelot

The Harlem Gospel Travelers. Le 106. Rouen (76). Le 21 mars 2023

The Harlem Gospel Travelers. He’s On Time. Colemine Records 2019

The Harlem Gospel Travelers. Look Up! Colemine 2022

Wizards & True Stars

- Ne huez pas Huey

La nouvelle vient de tomber sur les téléscripteurs : Huey Piano Smith a cassé sa vieille pipe en bois. Alors qui qu’on fait ? On rend hommage. On dresse la stèle. Surtout pour un mec comme Huey qui est un héros, au même titre que Fatsy, le bon Doctor John et d’autres bobines légendaires de la Nouvelle Orleans. Il est aussi essentiel de rappeler qu’Huey Piano Smith a joué exactement le même rôle que Fatsy et Little Richard, deux pionniers qu’on qualifie généralement de précurseurs du rock’n’roll.

Parlons berceaux. Memphis d’un côté, et la Nouvelle Orleans de l’autre : tout vient de là. Chaque scène a son identité, plus rockab pour Memphis, plus power-jumpy pour la Nouvelle Orleans. Mais dans les deux cas, ça grouille de génies. Phénomène d’émulation. D’où l’ancienne notion de scène - Memphis, la Nouvelle Orleans, Detroit, San Francisco, Swingin’ London, Liverpool, Madchester, New York CBGB, London 77 - une notion qui aujourd’hui semble s’être volatilisée. La dernière révolution culturelle en date remonte aux années 90 et fut celle de Seattle. Depuis, plus rien.

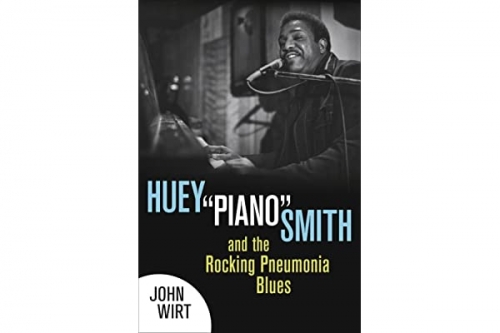

L’idéal pour entrer dans l’histoire d’Huey est de se farcir le book de John Wirt, Huey Piano Smith & The Rocking Pneumonia Blues. Il s’agit là d’un book extraordinairement bien documenté, qu’il faut associer à la bible de John Broven, Rhythm And Blues In New Orleans.

Huey est resté célèbre pour quatre hits : «Rocking Pneumonia And The Boogie Woogie Flu», «Sea Cruise», «High Blood Pressure» et «Don’t You Just Know It». John Wirt consacre quasiment la moitié de son book aux procédures judiciaires menées par Huey et ses avocats successifs pour tenter de récupérer le blé généré par ses compos. Comme tant d’autres, le pauvre Huey s’est fait plumer. Dommage, car c’est une histoire qui commence comme un conte de fées, chez Cosimo Matassa, sur North Rampart Street, là où Roy Brown enregistra «Good Rocking Tonight» en 1947. Un Cosimo qui sert aussi de guide pour les pisteurs venus dénicher les talents à la Nouvelle Orleans.

Huey est dès le début un cas à part : il compose, arrange, interprète et produit. Comme Totor, il s’intéresse aux vraies voix pour les mettre en avant. En matière de voix, il est extrêmement exigeant. Il prend l’exemple du «Hound Dog» d’Elvis : «Il chantait ce que Big Mama Thornton disait, mais il n’avait pas la flavor. Les gens ont acheté le disque parce qu’il chante, pas à cause de la façon dont il sonne. Bien sûr, Elvis est meilleur que tous les autres, mais je n’ai jamais rien vu d’unique en lui. Je compte sur les doigts d’une main les chanteurs qui ont quelque chose d’unique : Larry Darnell, James Brown, Ray Charles, Joe Turner. On peut ajouter Sam Cooke, Clyde McPhatter, et Billy Ward And His Dominoes.» Pour Huey, Billy Ward And His Dominoes est un modèle. Billy et lui sont tous les deux des auteurs compositeurs qui prennent des interprètes sous leurs ailes respectives : Clyde McPahtters et Jackie Wilson ont fait partie des Dominoes. Huey cite aussi Johnny Otis qui prit sous son aile Esther Phillips. C’est pourquoi Huey monte les Clowns et prend Bobby Marchan sous son aile. Dr John : «Huey would school cats. He was about the show. It was about presenting something and making fun.»

Dr John voit Huey comme un novateur : «I credit Huey with opening the door for funk, basically as we know it, in some ridiculously hip way, and putting it in the mainstream of the world’s music.» Dr John est fasciné par Huey - And Huey was catching the real second line on «Little Liza Jane» - Il parle bien sûr de l’énergie du carnaval de Mardi Gras. Il ajoute qu’Huey «savait rendre ses chansons spéciales». Dr John adore voir Huey composer : «Il prenait son temps. Il démarrait avec une idée et bossait dessus. Ça pouvait être une ligne de basse à la main gauche et des accords à la main droite. Puis il ajoutait une petite mélodie, il la savourait. Il était très relax.» À l’époque où le jeune Mac chercher à démarrer sa carrière de compositeur, Huey lui donne des conseils. Il lui file un livre de poèmes pour enfants et lui dit que s’il cherche une mélodie, alors il doit aller écouter les enfants chanter dans la rue - Il m’a montré a path that was beautiful. He started me to where I was able to get songs recorded. It changed my life - Mac dit en gros qu’il doit tout à Huey. Diane Grasi, responsable de Cotillon Music, rend elle aussi hommage à Huey : «Il était en avance sur son époque. Il a composé certaines des meilleures chansons de son époque, faciles à chanter et agréables à écouter. C’est la beauté d’une bonne chanson. Pas besoin d’être Frank Sinatra pour la chanter.»

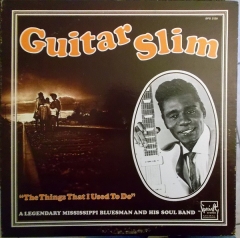

Pianiste débutant, Huey commence par accompagner Guitar Slim, un blackos excentrique originaire d‘Hollandale, Mississippi. Slim se teint les cheveux en orange et porte des futals aux jambes de couleurs différentes. Slim et Huey démarrent ensemble au Club Tiajuana, à la suite de Spider Bocage, c’est-à-dire Eddie Bo, qui vient de partir chanter à Mexico. Guitar Slim utilise un cordon-jack de guitare très long, ce qui lui permet d’aller jouer dans la rue. Buddy Guy est fasciné par Slim - I wanted to be Guitar Slim - Slim rebaptise ses musiciens en fonction de leurs instruments : Oscar Drummer Moore, Tenor Red et bien sûr Huey Piano Smith. C’est Huey qui présente Slim à Johnny Vincent qui, à cette époque, est talent scout pour le compte de Specialty, le label californien d’Art Rupe. Coup de foudre, Slim enregistre «The Things That I Used To Do» en 1953. Ray Charles, qui est de passage à la Nouvelle Orleans, participe à la session. Cosimo se souvient que Slim n’était pas facile à gérer en session : il attaquait avec trois pétards d’herbe et un litron de gin. La pauvre Guitar Slim va casser sa pipe en bois prématurément. En 1958, il a du mal à respirer. Un toubib lui dit d’arrêter de picoler. Alors qu’il est en tournée sur la côte Est, Slim s’écroule dans l’ascenseur du Cecil Hotel à New York. Il n’a que 32 ans. Son pianiste Lloyd Lambert déclare : «If Slim was alive today, he would be bigger thant that guy that had ‘Boom Boom Boom’ or any of those other blue guys.»

Alors après, Huey va se maquer avec Earl King. Il lui demande s’il veut jouer avec lui : «Earl, you want to make a gig?», et Earl lui dit qu’il ne connaît pas de chansons - Man, I don’t know no songs - Alors Huey lui dit qu’il va lui en montrer quelques-unes. Et comme Earl King est doué, les gens croient entendre un nouveau Guitar Slim. Huey accompagne aussi Smiley Lewis, le favori de Dave Bartholomew. C’est Huey qu’on entend jouer l’intro d’«I Hear You Knocking», le big hit de Smiley en 1955, que va reprendre plus tard Dave Edmunds. Dave Bartholomew est triste : les disques de Smiley marchent bien à la Nouvelle Orleans, mais il ne parvient pas à le rendre célèbre dans le reste du pays.

Nous voilà donc au cœur du mythe de la Nouvelle Orleans. C’est Little Richard qui le dit : «New Orleans is to me the capital of music. C’est là que j’ai rencontré Earl King. C’était un grand chanteur, un grand guitariste et il m’a influencé.» Huey Piano Smith fait partie des piano players de renom. Earl Palmer : «Les gens ne savaient pas qui était Professor Longhair, mais ils connaissaient Huey because Huey was Uptown. Clubwise, everything was Uptown.» Pour les premières sessions de Litlle Richard chez Cosimo, Bumps Blackwell recrute Huey, mais aussi James Booker et tous les autres (Alvin Red Taylor, Lee Allen, Frank Fields, Earl Palmer et deux guitaristes). Mais comme ils n’ont pas le temps de bosser sur les arrangements de piano, Blackwell laisse Little Richard jouer son wild piano sur «Tutti Frutti».

Quand Huey quitte le groupe d’Earl King pour entamer sa carrière solo, c’est un jeune pianiste de 17 ans qui le remplace : Allen Toussaint. Shirley and Lee font aussi leurs débuts chez Cosimo en 1952 avec «I’m Gone». Mac Rebennack n’est pas loin : il commence à bosser pour Ace records en 1956. Son père est un ami de Cosimo, ça facilite les choses. Mac est fan de Guitar Slim et d’Earl King, et il a eu comme prof de guitare Walter Papoose Nelson, le guitariste de Fatsy et de Professor Longhair. Mac indique en outre qu’il s’est souvent retrouvé en studio avec Huey.

La vie de Professor Longhair est comme on dit un poème. En tant que musicien, il n’a jamais réussi à gagner de quoi nourrir sa famille, alors il a dû boxer, faire le cuistot et il a fini par devenir joueur professionnel, mais il fut aussi balayeur au One-Stop Record Shop sur South Rampart Street. Lors de l’enterrement de Fess, Jerry Wexler lui rendit hommage, ainsi qu’aux New Orleans pianists : «J’ai eu le privilège de les connaître tous et même de travailler en studio avec certains d’entre eux. D’avoir rencontré Professor Longhair, Allen Toussaint, James Booker, Mac Rebennack, Huey Smith et Fats Domino a enrichi ma vie.» À l’enterrement d’Earl King, Dr John conduit le cortège et la Clown Gerri Hall déclare : «Quand des gens comme Guitar Slim, Earl King et Professor Longhair disparaissent, there’s no mucic in New Orleans no more. Nobody can make the noise they make.» Wirt n’en finit plus de faire tourner le manège des légendes. Imperial Records qui a déjà Fatsy et Huey compte aussi parmi ses artistes Smiley Lewis, les Spiders, Snooks Eaglin, Robert Parker, Wardell Quezergue and the Sultans et Shirley & Lee. Pardonnez du peu ! Lew Chudd ratissait large. Il va aussi récupérer Earl King et Frankie Ford.

En 1963, une délégation d’artistes de New Orleans se rend à Detroit : Earl King, Johnny Adams, Chris Kenner, Esquerita, Wardell Quezergue et Reggie Hall (beau-frère de Fatsy), mais le projet Motown-New Orleans ne s’est hélas pas matérialisé. Earl King est impressionné par l’organisation de Berry Gordy. Il comprend qu’avec ce type d’organisation, tout est possible. Aidé d’Allen Toussaint, Joe Banashak essaye de lancer un gros label local, Minit Records, il a pas mal de hits avec Ernie K-Doe («Mother-in-Law»), Benny Spellman («Fortune Teller»), Chris Kenner («I Like It Like That»), mais aussi Aaron Neville, Irma Thomas, Eddie Bo, Lee Dorsey, mais cela ne suffit pas. En 1966, trois hits énormes sont enregistrés à la Nouvelle Orleans, «Tell Like It Is» d’Aaron Neville, «Barefootin’» de Robert Parker, et «Working In The Coalmine» de Lee Dorsey, mais cela ne suffit pas non plus. Allen Toussaint, Eddie Bo et Huey produisent pour Banashak, mais cela ne suffit pas. Banashak monte trois autres labels en plus de Minit : Instant, Alon et Seven B, mais cela ne suffit pas. Quand Dr John enregistre Gumbo à Van Nuys, en Californie, il s’entoure d’expats de la Nouvelle Orleans : Harold Battiste, Lee Allen, Ronnie Barron, Shirley Goodman de Shirley & Lee, Tami Lynn et Alvin Shine Robinson. Gumbo est un album génial, mais ça ne suffit pas.

En fait, tous les entrepreneurs de la Nouvelle Orleans se cassent la gueule financièrement, Joe Banashak, Johnny Vincent et Cosimo Matassa. Dans l’histoire, Cosimo est ruiné. Il perd même son studio - I wasn’t a good business man as I should have been - Banashak confie à Huey qu’il a dû filer des sous à Cosimo pour qu’il puisse aller se faire couper les cheveux.

Lorsqu’il évoque l’histoire de James Booker, Wirt ouvre un horrible chapitre. Suite à un drug bust, Booker est condamné et envoyé à Angola, la taule la plus terrible de l’histoire des taules. Les juges y enverront aussi Leadbelly, Robert Pete Williams et Chris Kenner. Condamné pour possession de deux joints, Charles Neville y purge 5 ans de travaux forcés. Un spécialiste nommé Nick Spitzer déclare à ce propos : «Le côté terriblement ironique des prisons du Sud, c’est que la culture africaine y a été préservée, parce que la grande majorité des gens emprisonnés étaient des Afro-américains.»