KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 592

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

16 / 03 / 2023

KID CONGO / NORTH MISSISSIPPI ALLSTARS

DAVID BOWIE / ROCKATS

YOUNGHEARTS / TEMPTRESS

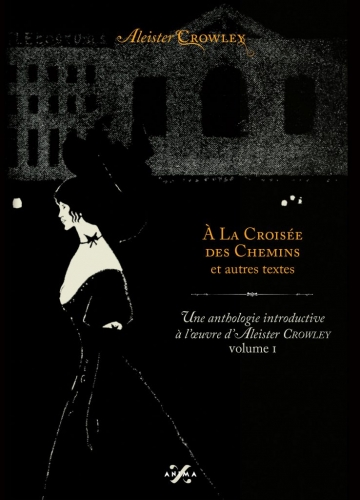

BART WEILBURT / ALEISTER CROWLEY

ROCKAMBOLESQUES

Sur ce site : livraisons 318 – 592

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Congo à gogo - Part Three

Il l’a échappé belle, Kid Congo. Au lieu de le baptiser Kid Congo Powers, Lux aurait pu choisir Tintin au Congo. Ou gros Congo. Les possibilités sont infinies dès lors qu’on donne libre cours à sa fantaisie.

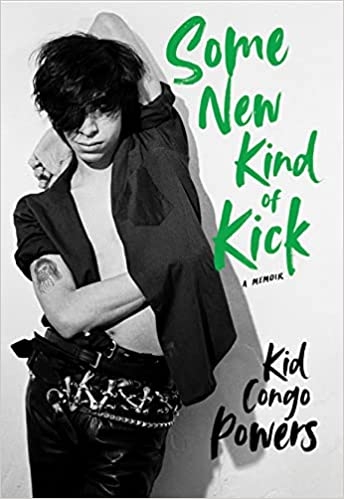

Paraît ces jours-ci l’autobio de ce gros veinard. L’Omnibus se présente sous jaquette grise et verte avec la belle photo vendeuse et insidieuse à la fois : le Kid ressemble à un sex toy. Impression déplaisante. Ni Bryan Gregory ni Jeffrey Lee Pierce ne ressemblaient à des sex toys. C’est la première entorse. La deuxième arrive sous la forme d’une préface signée Jon Savage qui comme d’habitude recentre tout sur la culture gay. On n’est vraiment pas là pour ça.

On est là pour Jeffrey Lee Pierce. Ça tombe bien car le Kid en fait le héros de son book. Il n’en finit plus de le remythifier. Il utilise pour ça un style extrêmement puissant, une sorte de rockalama stylistique que connaissent bien les gens qui l’ont vu sur scène avec les Pink Monkey Birds : entre chaque morceau, le Kid harangue les harengs d’une voix de mère maquerelle déboutonnée qui aurait encore des charmes à vanter, c’est un délicieux entremetteur, doté d’un sens suraigu du contact avec les gens. Il écrit de la même façon, en tirant bien ses phrases pour les rendre plus musicales, et ça donne des pages d’antho à Toto. On sent même parfois que ça l’amuse de rouler ses formules dans la farine, comme par exemple lorsqu’il évoque Lance Loud, le chanteur des Mumps - Lance was square-jawed, tall and athletic, like a queer Clark Kent, but also nervy, sensitive and articulate. The cherry on top was that he loved the Kinks, who were my favorite of the British Invasion bands too - C’est merveilleusement tourné et bien hérissé de syllabes qui claquent. Pour dire la druggy routine, il a ce genre de formule : «From then on, our home became legendary in the annals of the LA underground rock scene as a 24/7 party house. Debauchery and hijinks, fueled up by a never-ending diet of drugs and alcohol, were our daily bread.» Rien de tel qu’une belle langue rock pour lécher la cuisse de Jupiter.

C’est Jeffrey Lee qui vient trouver le Kid un soir d’août 1979, alors qu’il poireaute devant le Whisky A Go Go pour aller voir Pere Ubu. Jeffrey Lee porte un «white vinyl trench coat». Le Kid ne sait pas trop si c’est un coup de drague, en tous les cas il se demande «who is this completely strange creature». La strange creature se présente : «Hi I’m Jeff». Les dés sont jetés. Les roues dentées du destin s’ébranlent.

Le Kid connaît Jeffrey Lee de vue. C’est un client de Bomp!, la boutique de Greg Shaw où bosse le Kid. Jeffrey Lee fouine dans les bacs de British punk et de reggae imports, dans les red de rockab et de r’n’b. Le Kid sait que la strange creature est un homme de goût, puisqu’il achète des maxis de Burning Spear - He was something else, something indefinable, a weird mix of things. But I couldn’t make heads or tails of what he was from the way he dressed. He had four different looks going on at once. That was another plus for me. I liked confused identities - Le Kid sait aussi que la strange creature écrit dans Slash, qu’il chronique du reggae et qu’il est même allé aux sources, avec un séjour en Jamaïque. Alors, ce soir d’août devant le Whisky, Jeffrey Lee lui dit : «You should be in a band with me.» Le Kid lui répond qu’il n’est pas musicien, alors Jeffrey Lee lui dit qu’il peut chanter. Hors de question ! Pas de problème. Jeffey Lee lui dit : «Ok well, I’ll be the singer and you can be the guitar player.» Le Kid proteste encore et Jeffrey Lee finit par le convaincre en lui apprenant à jouer en open E tuning : «That’s how the blues musicians play slide guitar. You can play chords with one finger.» Comme le Kid est une feignasse, ça lui plaît.

Et pouf c’est parti. Jeffey Lee travaille déjà son «black-suiter Night Of The Hunter look», son look de prêcheur fou à la Mitchum. Il donne au Kid une cassette sur laquelle il a enregistré le Gunslinger de Bo Diddley et lui dit d’apprendre à gratter en l’écoutant. Ils répètent à Reseda, chez Margie, la mère de Jeffrey Lee. Ils commencent par taper des reprises, le «Gunslinger» de Bo, la cover de «People Get Ready» par Burning Spear, le «Sleeping Into Darkness» de War. Le Kid qui ne sait toujours pas accorder une guitare sait par contre comment il veut sonner : comme Bryan Gregory, ou Pat Place des Contorsion, ou encore Lydia Lunch dans Teenage Jesus & The Jerks. Mine de rien, le Kid nous installe au cœur de l’underground américain - Jeffrey Lee comprenait parfaitement la corrélation qu’on cherchait à établir entre le son qu’on cherchait et ce que les Cramps et les Contorsions faisaient déjà, avec leur passion pour le rockab, la psychedelia et le free jazz, Albert Ayler et James Brown, mais avec une volonté de tout exploser pour créer une nouvelle énergie, a new musical langage - On est là au cœur de l’un des process créatifs les plus probants du siècle passé : la genèse du Gun Club - I had to sound horrible and humble around until the sound started to fall into place. But we knew the idea was king - On aurait presque envie de serrer la pogne du Kid pour ça. Il a raison, seule l’idée compte. Il a cette chance monstrueuse de fréquenter l’artiste le plus complet de son époque. Ce sont des pages qu’on savoure et qu’on peut relire, comme on réécoute en boucle certaines chansons qui donnent des frissons - Jeffrey was much further ahead than all of us. Il avait déjà écrit des chansons - Ils font une ramshakle version du «Tombstone Blues» de Bob Dylan, et puis un jour, Jeffrey Lee sort de sa manche «this ‘60s garage-punk-type song he’s written called ‘Sex Beat’.» Le Kid nous donne absolument tous les détails de cette genèse - We took drugs and drank and drank. A group mind was formed through intoxication, and somehow music, and a vision for it, was born out of that - Ils commencent par s’appeler Creeping Ritual, «because we thought that’s what the music sounded like. Dr John’s Gris-Gris album was a big influence.» Tout est fabuleusement distillé dans leurs cervelles de camés visionnaires - Everything was miraculous to us, every step, every advance we made. Slowly, it all started to take shape and make sense - C’est là, à cet endroit précis, qu’on réalise vraiment à quel point le Kid est un gros veinard et à quel point il écrit bien. Chacune de ses phrases sonne juste, car chargée de sens, comme l’est la genèse du Gun Club. Le Kid nous fait revivre ce prodigieux process en mode work-in-progress. Un step by step, dirait un consultant en nouvelles technologies.

Ils jouent encore un mishmash d’influences, «country music and murder and gunfighter ballads we loved, cut through with R&B and Jeffrey’s obsession with reggae.» Keith Morris leur dit que Creeping Ritual sonne trop gothique. Il leur propose d’autres noms, Ass Festival ou encore Sand Niggers. Ils optent pour Gun Club. En échange du nom, Jeffrey Lee file une chanson à Morris, «Group Sex» qui finira sur le premier album des Circle Jerks.

Non seulement Jeffrey Lee sait exactement comment doit sonner le Gun Club, mais il sait aussi ce qu’il doit faire sur scène. Il peaufine son look de Reverend Harry Powell, the evil rock’n’roll preacher. Le Gun Club veut détruire la musique pour la recréer - Live, we wanted to be offensive and conjure up bad vibes. We were huge Dr. John fans. Bad juju was the only kind of juju for us - Jeffrey Lee se pointe sur scène avec une bible qu’il jette à terre, qu’il piétine et qu’il frappe à coups de chaîne. Ils se font virer des clubs, mais deviennent célèbres. Après le départ de la première section rythmique, Jeffrey Lee embauche Terry Graham et Rob Ritter, la section rythmique des Bags qui viennent de splitter.

Pour que les choses soient bien claires, Jeffrey Lee donne à chacun des membres du Gun Club une cassette sur laquelle il a enregistré le «My Brand Of Blues» de Marvin Rainwater, le «Big Iron» de Marty Robbins, le «Somebody In My Home» de Wolf, le «Ballad Of Hollis Brown» de Dylan et le «Prodigal Son» des Stones. Il voulait que le Gun Club soit une «combination of every element of these songs.» Le Kid est fier de son son, «the no-wave aspect of my guitar playing mixed with the country, rockabilly, Bo Diddley and blues influences.» C’est lui, le Kid, fier comme un paon, qui compose «For The Love Of Ivy». On le revoit jouer ça à la Boule Noire. En concert, Jeffrey Lee se met à hurler - this horrible howling - un Jeffey Lee qui joue en permanence sur les deux tableaux, «light and dark, perversion and charm», le Kid dit aussi que les gens qui l’aimaient voulaient aussi le tuer. En concert, le Gun Club reste volatile et complètement imprévisible.

Tout va bien jusqu’au jour où les Cramps proposent la botte au Kid. Troublé, le Kid en parle à Jeffrey Lee - I don’t know what to do. The Cramps want me to join them and I’ll have to leave the Gun Club - À quoi Jeffrey Lee répond : «Are you insane to even ask? Of course you should join the Cramps.» Supra-intelligent, Jeffrey Lee lui donne sa bénédiction.

Promu guitariste des Cramps, le Kid ne perd cependant pas son mentor Jeffrey Lee de vue. Il voit que Jeffrey Lee en bave. Impossible de stabiliser le line-up : 5 changements de line-up en 3 ans. Le Kid accepte de donner un coup de main en remontant sur scène avec son vieux poto. Mais ça ne plaît pas à Lux & Ivy qui réagissent comme des gros cons : «You can’t do that. You’re in the Cramps. The Cramps don’t do that.» Ils ont un petit côté stalinien. Tu dois rester dans la ligne du parti. C’est Ivy qui appelle le Kid en septembre 1983 pour le virer. Le Kid le prend bien : «I was taking enough drugs that being fired didn’t affect me emotionnally either, other than thinking, Ugh I’m out of a job.» Incidemment, le Kid montre toute la différence qui existe entre Jeffrey Lee et les Cramps. L’un réagit bien, les autres réagissent mal.

Le Kid revient donc dans le Gun Club qui a déjà enregistré deux albums. Jeffrey Lee et lui reprennent leurs habitudes, ils écoutent de tout. Ils commencent à bosser «a noisy free-form interlude based on Pharoah Sanders’s ‘The Creator Has A Master Plan’». Jeffrey Lee va même aller jusqu’à jouer à la trompette sa version d’«A Love Supreme», a wild, free-form noise jam, que le public ne supporte pas. Il ne savait pas jouer de la trompette, mais ça amusait le Kid de le voir déconner - He was that type, the typical rock-guy, brillant and fun - Jeffrey Lee va même faire le con sur scène avec une machette, les gens flippent mais on leur dit en rigolant qu’il ne faut pas s’inquiéter, «Oh it’s just Jeffrey’s sword !», il est en effet obsédé comme Tarentino par les films japonais, par les combats de Samurais, il connaît bien l’historique des guerres, son film préféré est Apocalypse Now qu’il revoit encore et encore. Quand il commence à prendre du poids et à porter un bandana, les gens disent qu’il ressemble à Marlon Brando, dans Apocalypse Now, tout cela restait extrêmement amusant, dit le Kid, «sauf quand on se retrouvait à bord d’un tour bus avec le Colonel Kurtz on a journey into his own heart of darkness.» C’est l’époque où Patricia Morrison fait partie du groupe. Pendant une tournée anglaise, Terry Graham et Jeffrey Lee deviennent fous, out of control - Patricia and I realized we were sick of Jeffrey too - Mais il leur reste encore une tournée en Australie. Jeffrey Lee est défoncé en permanence. Pourtant le Gun Club est bien établi en Europe, nous dit le Kid - On aurait pu maintenir le groupe indéfiniment, mais on n’en voyait pas l’intérêt. On allait finir par se haïr les uns les autres. Alors je suis allé voir Jeffrey pour lui dire que le mieux était d’arrêter le groupe and all move on - Plutôt finir sur une bonne note qu’une mauvaise, pas vrai ? En fait, le Kid dit qu’ils ont viré Jeffrey Lee. Le Gun Club a continué sans lui, «me, Patricia and Desi Desperate», un trio qui allait devenir Fur Bible.

Le Kid adore le nom - it sounded like a word-virus from the mind of William Burroughs. I took to it straightaway - Comme front man, ils veulent Tex Perkins, que le Kid a rencontré en Australie et qui va monter un supergroupe, The Beats Of Bourbon, avec Spencer P Jones des Johnnys et Kim Salmon. Mais le plan Tex Perkins ne marche pas. C’est donc le Kid qui va devoir chanter. Comme on s’attend à ce que Fur Bible fasse du Gun Club, ils optent pour «Captain Beefheart as our lodestar», avec une image «heavily gothic». Le mini-album de Fur Bible sort sur New Rose en 1985, et nous l’avons épluché dans un Part One qui faisait suite au Cosmic de Bourges en 2014.

Puis le Kid va accompagner The Legendary Stardust Cowboy sur une tournée, un loustic qu’il appelle the Ledge - Même si tu as déjà joué avec Lux Interior et Jeffrey Lee Pierce, rien n’aurait pu te préparer à jouer avec the Ledge. En tant que musicien, je n’ai jamais rien éprouvé de tel. The Ledge n’avait aucun sens classique de la mélodie ou du rythme. Il vivait dans son propre monde, musical or otherwise - Et le Kid ajoute : «The Legendary Stardust Cowboy wasn’t an alter ego: it WAS him.» Il faut se souvenir que Bowie le prit avec Vince Taylor comme modèle pour Ziggy Stardust - He was the real deal. The outsider’s outsider - Sur scène, ça donne des cuts qui sont des free-form rockabilly jams, le Kid ajoute que «the Ledge’s childlike insanity was infectuous.» Tout le monde se fout à poil sur scène, sauf Patricia qui passe du statut de «goth ice queen» à celui de «country-and-western drag queen with a giant blond Dolly Parton wig and dark sunglasses.» Le Kid parle de cette tournée comme d’un crazy, weird phenomenon.

Comme Jeffrey Lee a de nouvelles chansons, le Gun Club se reforme. Il cultive une nouvelle obsession : le fitness. D’où les survêtements. Et comme il vient de rencontrer Romi Mori, son obsession pour les films de Samurais s’aggrave. Ils enregistrent Mother Juno à cette époque. Nick Sanderson bat le beurre. Et Romi passe à la basse. Jeffrey Lee découvre les Cocteau Twins et tombe amoureux de leur son. Le Gun Club enregistre Mother Juno au fameux studio Hansa de Berlin. À l’époque, le Kid joue aussi dans les Bad Seeds, et il se retrouve pris entre deux feux - I was caught between le devil and the deep blue sea. Between Nick Cave and Jeffrey Lee Pierce. Both immeasurably brillant and tortured artists, both extremely fucked-up, high-maintenance individuals - Toujours cette fabuleuse rockalama stylistique, en une seule phrase le Kid sait dire la grandeur oscillante de ces deux artistes. Et puis il revient sur ce lien fondamental qui l’attache à Jeffrey Lee - Jeffrey had me. And I had Jeffrey. Whether I liked it or not. We had something of a codependant relationship. We needed each other. When Jeffrey was at his worst, I did my best to protect him - Le Kid n’en finit plus de rappeler que Jeffrey Lee avait besoin qu’on s’occupe de lui en permanence et en même temps, il rendait la vie impossible aux gens qui l’aidaient. Il va trouver un toubib qui lui annonce qu’il a chopé une cirrhose. Plus il se sent mal et plus il déprime. Le Kid essaye de décrocher, mais la fréquentation de Jeffrey Lee rend toute tentative impossible - He was drinking heavily - Pire, il prend énormément de poids. Le Gun Club repart en tournée en Californie et cette tournée donne la nausée au Kid, car ils jouent dans les mêmes «underground rock clubs» qu’il y a 5 ans, and the time before, and the time before, il prend bien soin de répéter pour mettre l’accent sur l’aspect tragiquement routinier des choses - Nothing had changed - Le Gun Club n’est toujours pas reconnu en Californie. Et Jeffrey Lee a entamé son ultime descente aux enfers.

Le groupe enregistre Pastoral Hide & Seek à Bruxelles. Jeffrey Lee rentre d’un voyage au Vietnam et dit à qui veut bien l’entendre qu’il a été mordu par un insecte dans la jungle et qu’il a chopé une maladie exotique très rare - He was incredibly sick - Et plus sa cirrhose s’aggrave, plus il déprime - Back on heroin, and a wreck, Jeffrey had become a handful and impossible to be around - Romi ne peut plus l’encadrer. Voyant qu’elle prend ses distances, Jeffrey Lee commence à la manipuler pour la récupérer, nous dit le Kid. C’est là qu’elle démarre une relation avec Nick Sanderson. Jeffrey Lee tombe sur le pot aux roses. Fin de l’histoire. Romi va épouser Nick et lui donner un fils. Jeffrey Lee boit comme en trou et passe son temps dans un pub de West Kensington. Comme il drague la poule d’un client du pub, il se fait virer à coups de pompe dans le cul. Il rentre chez lui chercher le sabre de samouraï que lui a offert Chris Stein et revient dans le pub en faisant siffler la lame au-dessus de sa tête. Le patron parvient à le plaquer au sol pour le neutraliser. Jeffrey Lee est embarqué par les condés puis expulsé aux États-Unis. Le voilà de retour au bercail, back on heroin and drinking heavily. Il traîne au Viper Room, le club de Johnny Depp qui est un fan du Gun Club. Le Kid l’y voit régulièrement, mais il garde ses distances, car dit-il, il ne veut pas que Jeffrey Lee sache qu’il est lui aussi back on heroin.

Pour la dernière reformation du Gun Club, Jeffrey Lee engage une certaine Elizabeth Montague pour jouer de la basse. Jeffrey Lee revient d’un voyage au Japon et le Kid est choqué de le revoir bouffi, complètement difforme, «même sa tête semblait deux fois plus grosse qu’avant.» Sur scène, Jeffrey Lee porte un imper et un béret noirs, «looking like a cross between a Nazi officer and a French philosopher. It was pure Jeffrey Lee Pierce showmanship.»

Dans son dernier chapitre, le Kid rend un ultime hommage à son mentor - Jeffrey was my alter ego and opposite number, my counsel and my inspiration, my antagonist and irritant. We were different in so many ways but somehow the same - Le Kid se souvient d’avoir vu naître la légende de Jeffrey Lee Pierce, le strange creature venu le trouver dans la file d’attente devant le Whisky A Go Go et qui devint «a vengeful, blasphemous orator - part preacher, shaman, and orisha, part provocateur and trickster.» Le Kid se dit fier d’avoir été sur scène avec lui «at the very first Gun Club show and the very last. Those seventeen years shaped the course of my life to date.» Ce dernier chapitre est tellement bien écrit, tellement intense, tellement chargé de légende qu’il donne le vertige. On mesure vraiment l’amitié qui liait ces deux hommes, une amitié qui fut le fil rouge dans l’histoire du Gun Club, l’un des quatre groupes les plus fascinants de l’histoire du rock américain, avec les Stooges, les 13th Floor et le Velvet.

Le plus drôle de l’histoire, c’est que le Kid est en permanence attiré par les gens fascinants. Il commence de bonne heure avec les Ramones, dont il monte le fan club californien. Il s’habille comme eux, en jean, perfecto et baskets. Il a déjà vu les Dolls sur scène, mais c’est les Ramones qu’il préfère, «faster and funnier than anything I could have imagined.» Et il ajoute, extatique : «The Ramones were my first addiction, my first rush.» Il flashe un peu plus tard sur les Screamers, «the most original band in Los Angeles. Already fully formed in concept and presentation, they were a future shock in sound and image. Leur musique était un carnage discordant de distorted synths, keys, drums and the painted yowl of Tomata du Plenty qui était indiscutablement adorable et charismatique mais aussi très certainement complètement cinglé.» Le Kid s’installe à une époque dans un immeuble nommé the Wilton Hilton où vivent les Screamers. Tomata dit au Kid qu’à l’époque où il s’y est installé, il a trouvé un immense pentagramme peint sur le plancher du living room. Le Kid découvre la collection de disques des Screamers : Mae West, Nico, Neu!, et pas mal de Kraut. Tomata devient en quelque sorte le premier mentor du Kid. Il l’emmène voir les films de Dario Argento et de Douglas Sirk. Le Kid découvre aussi les racines de Tomata : le théâtre underground & the drag scene de Seattle, la pre-punk scene de New York et les Cockettes de San Francisco. Tomata a aussi monté un proto-punk band à Seattle, The Tupperwares.

Le Kid réussit à aller voir les Pistols au fameux concert du Winterland organisé par Bill Graham. Il est fasciné par «l’in-person live-wire charisma» de Johnny Rotten. Qui ne le serait pas ? Quand il séjourne à New York, le Kid atterrit chez Lydia Lunch qui l’incite à gratter sa gratte. Gratte ma gratte, darling. La scène se déroule juste avant la rencontre avec Jeffrey Lee. Le Kid n’a jamais approché une gratte. Lydia lui dit qu’elle non plus, mais elle gratte sur scène. Elle se fout de savoir jouer, elle gratte ses poux. Elle fait du primitive noise. Alors le Kid gratte n’importe quoi pendant que Lydia fait n’importe quoi à la batterie - It was a lot of fun - Teenage Jesus & The Jerks étaient certainement le groupe new-yorkais le plus avant-gardiste de cette époque.

Oh et puis il y a aussi les drogues, quasiment à toutes les pages. La Kid adore la dope. Ses souvenirs d’acid trip sont des chefs-d’œuvre de narration psychédélique, ses pages sont dignes de celles d’Henri Michaux. Le Kid décrit par exemple une soirée sous acide avec la bande de Bryan Gregory. Il se retrouve dans un bar assis en face de Crocus Behemot - The Rolling Stones’ «Beast Of Burden» was blaring on the jukebox. I looked at Crocus and wondered, «What am I doing in a country-and-western bar with Jackie Gleason ? - Puis tout la bande s’en va finir la soirée chez Bryan Gregory, dans le Bowery - Things got even weirder - Gregory passe les menottes à l’une des filles de la bande et l’enferme dans une cage. Tout le monde est sous acide. Le Kid prend soin d’expliquer que Bryan vit dans l’un de ces appartements qui sont «underneath the sidewalk, with metal doors that shut with a padlock, like the storeroom of a deli.» Chaque mot épaissit encore le mystère de la scène. Dans ce book, les acid trips sont étranges, même dangereux. Le Kid raconte aussi son premier shoot d’hero, il dit que c’est comme dans la chanson du Velvet et le mec qui l’initie lui explique qu’on peut se contenter de ce qu’il appelle the cottons, c’est-à-dire le bout de coton à travers lequel on siphonne le liquide, et comme il ne peut pas s’en empêcher, le Kid cite «an urban legend about someone who had done Johnny Thunders’s cottons and OD’d.»

Il parvient à se désintoxiquer, mais il replonge à la première occasion - Instantly. The familiarity (...) This is who I am. This is how I want to feel. Nothing. Problem solved. Heroin is so insidious in that way. I was hooked again. Stupid me - Comme déjà dit et redit, c’est extrêmement bien écrit. Le Kid est une sorte de Thomas de Quincey des temps modernes. Il a le privilège d’avoir exploré les gouffres, comme le fit Henri Michaux, et donc il est habilité à en parler. Il auréole sa légende de littérature. Ou si tu préfères, il auréole sa littérature de légende. D’une certaine façon, il est aussi wild as fuck que le fut William Burroughs. Dopé et ancré dans le vrai monde, un monde qu’il donne à voir à travers ses yeux. Ce n’est pas tous les jours qu’on peut approcher Jeffrey Lee Pierce d’aussi près. On en prend de la graine. Au propre comme au figuré.

Le Kid grandit à La Puente, une banlieue chicano de Los Angeles. Sa première initiation lui vient des Shangri-Las - If being bad was cool, I wanted to be bad. Not bad-bad, just good-bad, but not evil, as the Shangri-Las put it - Puis il flashe sur le «Short Shorts» des Royal Teens - Some of the first words I ever spoke were from that song : «Ooh man dig that crazy chick» - Bambin, le Kid a déjà du style. Il sait se mettre en scène. Il est admirable à tous les égards. Sa copine Elaine lui fait écouter Laura Nyro, et il lui fait écouter Jimi Hendrix. Mais il n’est pas attiré par les femmes. À 14 ans, il flashe sur le glitter-rock, puis sur Zappa et ensuite Captain Beefheart. Il finit par découvrir le pot aux roses : Dr Demento. Il voit les Dolls en 1974 au Roxy. Il entre enfin par la grande porte dans la légende de Los Angeles, c’est-à-dire l’English Disco de Rodney Bigenheimer, the Mayor of Sunset Strip comme l’appelait Kim Fowley. L’English Disco est le point central de la culture californienne des années 70, «the ultra-hip teen mecca that only played the latest British imports.» Et boom, le Kid se prend le glam en pleine poire, «Tiger Feet» de Mud, et boom «Blackbuster» de Sweet, et boom «48 Crash» de Suzi Quatro. Et kaboom avec David Bowie, «a rock star of course, but androgynous to the extreme - both asexual and openly hedonistic.» Et boom, L’International Heroes de Kim Fowley. Le Kid évoque aussi Phast Phreddie Patterson et son zine Back Door Man qui est orienté mostly Detroit pre-punk, mais qui présente aussi des groupes locaux comme les Motels qui au début avaient un son plus primitif, «and the Imperial Dogs, Don Waller’s band, who had a hard-edged Stooges/MC5 sound.»

Et puis voilà les Cramps. Le Kid les voit comme un groupe «sexual, visceral and raw.» Il les trouve même «magical et shamanic». En 1980, les Cramps s’installent à Los Angeles et viennent trouver le Kid chez lui, au Wilton Hilton. Comme Bryan Gregory s’est barré, ils n’ont plus de second guitariste. C’est cette femme qui porte bien son nom, Poison Ivy, qui lui pose la question : «What would you sacrifice to be in the Cramps ?». Le Kid ne comprend pas. Alors elle lui demande s’il est prêt à se couper un doigt pour jouer dans les Cramps. Le Kid ne comprend toujours pas, d’autant plus qu’il est censé jouer de la guitare - But what the hell, it was only one finger. I had ten - Alors il dit oui, I think I would. C’est bon. Ivy lui dit qu’il est embauché - It was that easy. Ils m’ont même laissé mon doigt - Mais il doit abandonner sa liberté et le Gun Club. Total allegiance. C’est là qu’il soumet le problème à Jeffrey Lee qui lui donne sa bénédiction.

Lux le baptise Congo Powers et le Kid vient de Kid Thomas, «a crazy screaming rhythm-and-blues piano stomper from New Orleans», un peu à la Esquerita, avec la pompadour et la pencil mustache, ce qui donne au final Kid Congo Powers. Il faut maintenant revoir le look. Les cramps sont dans le black, tiki culture and voodoo. Le Kid se retrouve en turban avec un collier d’os - I looked like a voodoo guru, the Maharashi Screamin’ Jay Hawkins - Pas facile d’entrer dans les godasses d’un mec aussi iconique que Bryan Gregory, baby. Le Kid parle d’un «scary sexual cocktail of androginy and machismo, like a weird cross between Boris Karloff and a leather daddy.» Comme Lux est un shaman, almost pansexuel, le Kid est peinard. Lux n’est pas homophobic. De toute façon, les Cramps sont au-delà de nos petites catégorisations. Ils cultivent la perversion - The Cramps embraced perversion, in all its facets and in the best possible way - C’est Ivy Poison qui donne les instructions techniques au Kid. Elle supervise sa formation professionnelle. Elle veut que sa gratte sonne comme un klaxon de bagnole - Think of it like a horn - Hoink hoink ! Et le solo doit sonner comme un wild sax solo. Alors, bête et discipliné, le Kid sonne comme un klaxon. Hoink hoink ! Le coup de klaxon en intro du «Bacon Fat» d’Andre Williams sert de modèle. Le Kid découvre que les Cramps misent tout sur le rythme qui est la clé, comme chez Bo Diddley, c’est lui qui permet de déployer «that wild unbridled sexual power qui sous-tend tout le grand rock’n’roll».

Pour son premier concert avec les Cramps, le Kid se retrouve à New York, le soir où John Lennon se fait buter. Puis ils vont enregistrer leur deuxième album Psychedelic Jungle au studio A&M de Los Angeles. Ils veulent un son plus swampy et sexual que sur le premier, enregistré à Memphis avec Alex Chilton. C’est une très grande page de la rock culture que nous pond le Kid avec le récit de cet enregistrement. Il indique que tout était magical and ritualistic - Nous avons décidé de rester éveillés aussi longtemps que possible, pas en prenant des drogues, mais en se privant de sommeil, juste pour sortir de nous-mêmes et laisser la musique prendre le contrôle, histoire de pouvoir jouer à l’instinct, pas de façon intellectuelle. Nos animalités allaient driver notre créativité - L’idée sonne comme du pur Lux - To achieve otherness, you have to become ‘other’. We became a spectral presence, almost like ghosts - Ils jouent sur des petits amplis turned up to the max. Sur «Beautiful Gardens», ils jouent et jouent et jouent et jouent le même riff until we couldn’t feel ourselves. It was intended to be a psychedelic-shamanistic-ecstatic conjuring.» Le Kid raconte aussi comment Lux est venu à bout du «She Said» d’Hasil Adkins qu’il n’arrivait pas à chanter correctement : en s’enfonçant un gobelet en plastique dans la bouche.

Un jour sur scène, les cheveux du Kid prennent feu et Lux présente le Kid au public : «We present you Kid Congo, the burning bush !». Mais il n’y a pas que des bons côtés dans les Cramps. C’est d’abord un couple, avec tous les problèmes que ça peut poser aux autres. On ne discute pas dans les Cramps, on ferme sa gueule. C’est le couple qui décide, comme le dit aussi Gary Valentine de Blondie. Personne n’est associé aux décisions. Rien n’est pire que d’avoir un couple dans un groupe. C’est une sorte de malédiction.

Le Kid ne parle pas trop des Pink Monkey Birds dans son book. Apparemment, le groupe est toujours en activité, même si le dernier album date de 2016 : La Areña Es La Vida. On y retrouve le son très rythmique de premiers Pink Monkey Birds. Le Kid poursuit sa longue exploration des genres avec, il faut bien le dire, un certain bonheur. Il fait par exemple du petit garage congolais dans «Coyote Conundrum». Il en profite pour dire n’importe quoi, ses paroles n’ont pas vraiment de sens - We get a bomb bomb/ l’amour toujours - Ça fait partie du jeu. Avec «Magic Machine», le Kid s’amuse à s’énerver et il joue avec les mots - I am drug today/ I am love today/ I am here to play/ I am drunk you say - Il n’a pas grand chose à dire, en vérité, tout est dans l’interprétation. On sent bien le sulfure du vétéran de toutes les guerres. Et voilà un cut à Kiki le bassman, «Ricky Ticky Tocky», départ au riff mécanique et c’est parti mon Kiki. Ce mec est très précis, il ne varie guère son jeu. Le groove hypno servi frais et serré est le vrai son des Pink Monkey Birds. En B, on trouvera un joli groove congolais intitulé «La Arena», avec la belle intro du mec qui descend faire un tour en ville et qui se casse la gueule, what the hell, il ouvre les yeux et que voit-il ? Une araignée qui lui grimpe dessus. Le Kid sait raconter les histoires. C’est un conteur né.

Par contre, pas un mot sur les Knoxville Girls dans le book.

Signé : Cazengler, gros con go !

Kid Congo Powers. Some New Kind Of Kick. Omnibus Press 2022

Kid Congo & The Pink Monkey Birds. La Areña Es La Vida. In The Red Records 2016

Les gars du Nord - Part Two

Quelle chance ils ont eu Luther et Cody d’avoir un père comme Jim Dickinson ! Franchement, ça fait rêver tous ceux qui ont eu un père pas terrible. Luther a pu apprendre la guitare, le piano et le chant. Son petit frère Cody est devenu un excellent batteur. Ce sont quand même des métiers autrement plus intéressants que ceux de banquier ou de dessinateur industriel. Daddy Dickinson devait aussi leur raconter des histoires fabuleuses, le soir avant de dormir. Il évoquait probablement ses souvenirs de Betty LaVette, de Carmen McRae ou de Jerry Jeff Walker, d’Aretha, de Billy Lee Riley ou d’Alex Chilton, tous ces gens qu’il accompagnait à Memphis ou ailleurs, en Floride, par exemple, au fameux studio Criteria. Il devait leur parler aussi longuement de l’extravagant Tav Falco qui était arrivé à Memphis sur une Norton qui pissait l’huile, ou de Sid Selvidge un type prodigieusement doué que personne ne connaissait. Il devait aussi évoquer les souvenirs du grand James Carr qui était un peu dérangé, et de Ronnie Hawkins qu’il estimait infiniment. Et puis Esther Phillips et Albert Collins, ah quels artistes ! Il n’oubliait certainement pas le pauvre Eddie Hinton qui était à la rue et il devait beaucoup insister sur les grands artistes noirs de la région, à commencer par Otha Turner, le vieux joueur de flûte de cane qu’il considérait comme un pur génie. Mais aussi T-Model Ford dont il a produit l’un des derniers albums, et bien entendu RL Burnside et Junior Kimbrough qui sont des voisins. Côté gens célèbres, il y avait aussi les Rolling Stones et les Flamin’ Groovies, mais il réservait ça aux chroniqueurs à la petite semaine. Oooh oui les enfants, votre daddy est allé pianoter chez ces gens-là, et même, tenez-vous bien, chez Bob Dylan ! Vous voyez un peu le travail ?

— Le grand Bob, daddy ?

— Ooooh oui, et quel grand bonhomme, les enfants ! Vous n’êtes pas prêts d’en revoir passer un comme ça dans le quartier, malheureusement. Les gens vont devoir compter sur des gamins comme vous. Normalement, vous avez tout ce qu’il faut pour ne pas les décevoir...

Luther et Cody n’avaient pas besoin d’aller au cinéma : ils voyaient défiler toute l’histoire du rock et du blues américains en cinémascope. Daddy Dickinson leur a surtout donné le goût des bons artistes et des vrais disques. Il n’a même pas eu à leur expliquer que tout cela n’allait pas sans la pâte humaine. Daddy Dickinson a probablement suivi le même parcours que David Hood, le daddy du p’tit Patterson : ces deux southern gentlemen ne faisaient aucune différence entre les blancs et les noirs, comme d’ailleurs Sam Phillips et Steve Cropper. Ces gens du Sud qui avaient pour particularité d’être de vrais musiciens savaient qu’ils avaient tout à apprendre des noirs. Eh oui, sans les noirs, il n’y aurait jamais eu ni jazz ni blues.

Toute l’éducation de Luther et de Cody Dickinson est donc basée sur ces principes fondamentaux : l’humain et la musique, l’un n’allant pas sans l’autre. C’est la raison pour laquelle on peut écouter leurs disques les yeux fermés. D’autant plus que Daddy Dickinson, l’un des producteurs les plus géniaux de l’histoire du rock américain, produisait parfois leurs albums. Il ne pouvait pas leur faire de plus beau cadeau. Et on en profitait aussi.

La prestigieuse série des albums des North Mississippi Allstars commence en l’an 2000 avec « Shake Hands With Shorty ». C’est un album de reprises qui nous plonge dans le North Mississippi hill country blues cher à Jim Dickinson. Luther et Cody attaquent avec les classiques de Mississippi Fred McDowell, « Shake ‘Em On Down » (qu’ils tapent avec une terrible énergie) et « Drop Down Mama », joué aussi avec ce qu’on appelle un entrain communicatif. Sur ce cut, Sid Selvidge joue un solo explosif. On s’initie avec ces gens-là à la dynamique des fluides. Le blues hypnotique de RL Burnside leur va aussi comme un gant, comme on peut le constater avec « Po Black Maddie ». Étant donné que ce sont des puristes, ils connaissent toutes les ficelles. Ils restent chez RL avec « Skinny Woman », le blues-rock des plantations, trempé dans l’eau noire du terreau maudit. Luther et Cody le jouent heavy, dans l’esprit de ce que faisaient les groupes anglais en 1968. Même chose pour « Drinking Muddy Water » : ils sortent ce son qui faisait rêver Clapton au temps de Cream. On parle de Luther et de Cody, mais avec eux jouent Chris Chew, Garry Burnside et Cedric Burnside, fils et petit-fils de RL. Ils sont furieusement bons. C’est battu à la guinéenne, chanté à l’insistante un peu chamanique, comme au temps de Captain Beefheart et des sorciers du Mardi Gras de la Nouvelle Orleans. Luther et Cody semblent avoir trouvé le chemin de la connaissance suprême, celle du beat vénéneux qui rampe sous les racines des palétuviers depuis des milliards d’années, bien avant que l’homme ne soit homme. On se retrouve là au cœur du primitivisme de l’énergie juteuse et poisseuse, au cœur d’un génie du son fabriqué de toutes pièces par l’immense Jim Dickinson et ses amis nègres. Luther et Cody sonneraient presque comme Monsieur Jeffrey Evans. Luther balance des solos bien baveux, dans la meilleure des traditions. Lancinant ! - Goin’ down south ! Goin’ down south ! - C’est à tomber. Alors on tombe.

« 51 Phantom » sort du four l’année suivante. Le morceau titre se distingue aussitôt par l’énormité de sa prestance dégoulinante. Ce blues-rock hyper produit entre directement dans les annales du Memphis Beat. Grâce à son génie du son, Daddy Dickinson propulse ses deux rejetons dans le cercle supérieur. Et en prime, ça wolfe en fin de cut. Que demande le peuple ? On trouve une autre belle pièce juteuse : « Snakes In My Bushes ». Daddy graisse le son au maximum. Tout est atrocement soigné. Le solo de Luther est gras comme un porc. Pur régal. On remercie les dieux du ciel pour ce son. On adore voir couler ce genre de purée. « Sugartown » est encore plus énervé, encore plus gorgé de son. C’est fabuleux et aussi complet que le riz macrobioté. Avec « Lord Have Mercy », on sent deux choses. Un, ils ont la connaissance des arcanes du son. Et deux, le gras du son va bien au-delà de celui qu’expérimentaient les Anglais au temps du British Blues. Luther repart en solo gras double d’obésité suintante. Daddy Dickinson a nourri son fils au pis des vaches du Memphis Beat. C’est donc normal qu’il joue comme un dieu. Encore du gras de couenne du manche avec « Circles In The Sky », un gras à faire baver les charcutiers du monde entier, joué dans l’incroyabilité du gras qui tâche. Daddy Dickinson veille au grain de gras. On peut même qualifier ce son d’inventif et d’hyperbolique. Un modèle du genre, évidemment. On se doute bien qu’avec un titre comme « Mud », on va avoir du limon à la pelle. Voilà encore une étonnante pièce d’insurrection inventive et gorgée d’un allant bizarroïde. Alors, évidemment, on ressort de ce disque un peu ébranlé et dans un élan de mysticisme pulsionnel, on fait le serment, devant Dieu, de rester fidèle aux North Mississippi Allstars, quoi qu’il arrive.

Deux ans plus tard, ils reviennent enfin avec « Polaris », un album beaucoup plus pop. Mais attention, il ne s’agit pas de pop à la petite semaine. Non, ils cherchent les voies impénétrables de la grande pop lumineuse de Big Star, comme c’est le cas avec « Eyes » qui ouvre le bal. « Meet Me In The City » est une belle pop d’essence bluesy. On sent à l’écoute de « Conan » que les North Mississippi Allstars pourraient bien devenir le groupe le plus excitant d’Amérique. Ils se situent au confluent des meilleures influences et ils sont nourris du meilleur son. Alors pas de problème. La belle pop ambitieuse d’« Otay » renvoie à celle de Robert Pollard. Ils sont devenus extrêmement ambitieux. C’est claqué au refrain déflaqué, on sent une énorme énergie d’appétit de fame bon esprit. L’étonnant de cette histoire, c’est que Noel Gallagher vient chanter sur « One To Grow On », un balladif fatidique. Puis ils repartent sur un boogie blast à la Hooky, avec « Never In All My Days ». Les voilà sur leur terrain d’excellence, avec de grosses incursions de gras. Ça va loin, car le stomp s’étrangle de gras, à trop vouloir se goinfrer. Stupéfiant « Bad Bad Pain », un groove traversé d’éclairs de guitare. Luther passe un solo qui est une épouvantable dévalade. Et sur le dernier cut de cet album épatant, on entend le vieil Otha souffler dans sa flûte de canne.

« Hill County Revue » est un album live enregistré lors d’une espèce de grande kermesse sudiste. La famille Dickinson avait invité toute la famille Burnside et des gens comme Chris Robinson des Black Crowes. On a l’impression d’écouter le Woodstock du North Mississippi hill country blues. On sent comme une énormité du son dès « Shake ‘Em On Down ». Luther et ses amis en font une version trop pulsée, trop jouée, affolante de présence dans l’essence. Ils passent tous les grands classiques locaux en revue, « Po Black Maddie », « Skinny Woman » et « Jumper On The Line » de RL Burnside, Jim Dickinson vient chanter « Down In Mississippi » de JB Lenoir, Chris Robinson vient chanter « Boomer’s Story » et sur « Shiny She Wobble », on entend les tambours d’Otha Turner, le beat ultime. Ils finissent avec l’imparable « Goin’ Down South » qui chaque fois nous ramène en enfer.

« Electric Blue Watermelon » vaut largement le déplacement. On y trouve une belle pièce de balle hypnotique intitulée « Mississippi Boll Weevil ». Tout est là : l’esprit, le son et l’énergie divine. Quels veinards ces trois-là d’avoir un producteur comme Daddy Dickinson. Beau produit local avec « Moonshine ». C’est fou comme on se gargarise de ce folklore deep south, alors que chez nous existent le calva et la prune. Lucinda Williams vient chanter dans « Hurry Up Sunrise ». Elle a du répondant, mais ça sent trop le Nashville Sound. C’est insupportable. Le pathos des poules américaines dépasse parfois les bornes. Ils font ensuite du funk avec « Stompin’ My Foot ». N’oublions pas qu’à Memphis on avait les Bar-Kays. Les voilà qui rockent le funk, c’est fou ce qu’ils sont brillants, les morpions. Chris Chew le bassman black s’amuse comme un fou. Luther part en vrille comme Bloomy et il bat tous les records de vélocité carabinée. Absolument énorme. Voilà ce qu’il faut bien appeler une éruption de funk sudiste. On retrouve l’énormité du son dans « Bang Bang Lulu » qui sonne comme le bastringue du diable. « Mean Ol Wind Died Down » est une pièce d’anthologie. Luther est accompagné par Otha Turner et ses drums à l’ancienne. Le cut est traité sur différents modes, Otha et jazz-bass, mais ça reste essentiellement du groove des collines. Ils chantent la nostalgie d’un temps révolu, en gros l’histoire de Jim Dickinson. Luther fait un véritable festival à la guitare. Et derrière bat Otha l’ancien roi des pique-niques. C’est le même son que dans « Fast Life Rider » de Johnny Winter. Exactement le même.

« Hernando » sort en 2008. Attention, voilà encore un album assez magistral. Ils shakent « Shake » à l’ancienne mode des collines. C’est énorme car inspiré et vraiment digne de RL Burnside. Ils se situent bien au cœur du country-blues référentiel. On retrouve aussi le son gras dont rêvaient tant les Anglais dans « Keep The Devil Down ». Luther sait allumer un brasier. Il sait aussi partir en free-jazz, comme on le voit avec « Soldier ». Il peut rivaliser d’excellence fluidique avec Jeff Beck. Ils savent même jouer le rockabilly, comme on peut le constater avec « Blow Out ». On est à Memphis, les gars, ne l’oubliez pas. Tout est solide sur cet album et en particulier « Rooster’s Blues » encore une pièce diablement inspirée et même un peu britannisée sur les contours. C’est joué gras dans le corpus christi, et dûment frictionné à l’escalade. C’est même extraordinaire de grasseyage, d’autant que Luther et son frère bénéficient du génie productiviste de leur père. Le solo défraye bien la chronique. Ah, quelle fricassée ! Et c’est relancé au dirty job ! Ils ne nous épargnent rien.

Eh oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Daddy Dickinson a cassé sa pipe en 2009, alors Luther, Cody et Chris ont enregistré un album pour lui dire adieu. Disque poignant que ce Keys To The Kingdom ! « This A Way » sonne comme un rock-blues sérieux, bien sabré et bien saqué à la manœuvre. Luther a dans les pattes un bel héritage. Memphis Beat c’est sûr, mais il y a surtout un gros fantôme derrière la console. Mavis Staples vient donner un petit coup de main dans « The Meeting ». Ils font aussi de la country sauvage avec « How I Wish My Train Would Come », dans une merveilleuse ambiance décontractée. Mais ils plantent une reprise de « Stuck Inside Of Memphis With The Memphis Blues Again ». Il faut attendre « Ain’t None O’ Mine » pour renouer avec l’intérêt. C’est un heavy blues véritablement énorme, comme on sait le jouer dans cette région du monde. Ils font leurs adieux définitifs avec « Jellyrollin’ All Over Heaven ». Leur père aurait adoré. Voilà une chanson d’une rare verdeur attentionnée.

Le double album World Boogie Is Coming est un nouvel hommage aux musiciens noirs du Mississippi. On trouve à l’intérieur de la pochette une photo stupéfiante d’Otha et de Luther en train de jouer, en plein dans le feu de l’action. Ils attaquent avec une version épaisse du vieux coucou « Rollin’ N Tumblin’ ». C’est battu aux tambours locaux et gratté à la mode des collines. Le résultat est très impressionnant et le son très ancien. Il semble remonter aux origines de l’humanité. Même chose pour « Boogie » : c’est tout simplement le boogie de l’origine des temps. Pas de plus bel hommage au son et on entend les fameux tambours berbères d’Otha. Qu’on se rassure, tout n’est pas bon sur cet album. Certains morceaux laissent l’auditeur indifférent. La B démarre sur du pur Otha avec « Shimmy ». On l’entend souffler dans sa flûte par derrière les fagots. On se croirait revenu dans la Grèce antique. Les bergers du Péloponnèse, tels qu’on les entend dans les anticailleries pasoliniennes, sortent exactement le même son. « Granny Does Your Dog Bites » est battu au tambour militaire d’Otha. Quelle magistrale leçon de beat ! Une nommée Sharon Thomas chante et elle s’en sort plutôt bien. Puis ils tapent dans Bukka White pour une reprise spectaculaire du « World Boogie » qui donne son titre à l’album. Ils restent dans le blues à l’ancienne pour attaquer « Goin’ To Brownsville ». La C est consacrée à Junior Kimbrough. Luther et ses amis jouent une fois de plus le heavy blues de rêve bien grassouillet. « I’m Leaving » est tout aussi heavy au beat. On se régale de ce joli bouquet garni de son bien gras de la couenne. Sacré Luther, en voilà un qui a tout compris. Avec « Jumper On The Line », il revient à RL Burnside. C’est donc de l’hypnotic sans surprise. On retrouve évidemment le grand Fred McDowell sur la D avec « Crazy ‘Bout You ». Luther nous ressert une louche de heavy blues de rêve absolument parfait. Beau car terriblement inspiré. Et même imbattable. Ils gospellisent le heavy blues de « Back Back Train ». On sent que les racines remontent à la surface. Puis on se tape une belle lampée de blues-rock référentiel avec « Brooks Run To The Ocean ». Luther et ses amis rivalisent de classicisme avec les géants du Texas blues.

Prayer For Peace paraît en 2017. Il ne reste plus que Luther et Cody. Ils posent pour la pochette. L’album vaut largement le détour. Luther et Cody s’ancrent de plus en plus dans le heavy blues. Avec « Left To Be Free », ils sonnent comme les Left Lane Cruisers, avec le même sens du rôtissage en enfer. Ils jouent ça au heavy blues des seventies et nous gavent d’une heavyness de rêve. Même chose avec « Bird Without A Feather » qui ouvre la bal de la B. En vieillissant, Luther devient heavy en diable. Il va chercher l’axe de la mélasse. Les Allstars font aussi une version magnifique du vieux « You Got To Move » de Fred McDowell, jadis repris par les Stones. Back to the groovy blues du Mississippi avec « 61 Highway ». On réalise une fois encore que dans cette région, les gens sortent un son particulier, un son très raw, très mal embouché et Luther chante de plus en plus comme un noir. On retrouve ce son terriblement muddy dans « Long Haired Doney », c’est même joliment vasouillard. On a là le meilleur rock blues du Deep South. Leur « Miss Maybelle » vaut aussi le détour, car voilà du boogie blues à l’ancienne mode. Et leur « Stealing » sonne un peu comme le « Dead Flowers » des Stones.

Luther monte The Word et enregistre un fabuleux album d’instros intitulé The Word en 2001. Un bon conseil : si ce disque passe devant toi, saute-lui dessus. Ça sent bon le jive de Memphis dès « Joyful Sounds » qui ouvre la bal des débutants. Quelle fluidité dans le son ! Quelle aisance dans la partance ! Quelle science du temps et de l’infinitude du groove ! Il faut voir comme c’est nappé d’orgue. Avec « Call Him By His Name », on part au Sahara et une guitare entre dans le groove de la solitude infinie. La classe du lutin Luther ! On sent qu’il a eu un père. Il passe ensuite au gospel batch avec « Blood On That Rock ». C’est exceptionnel d’Americana. Chris Chew fouille avec la basse dans les racines de la vie. Quelle élégance ! Ça pue le génie des origines du son. Ils le touchent du doigt, pas de doute. De cut en cut, on voit que Luther et ses amis revisitent tous les cadres ambianciers de l’Americana. Sur « Without God », il sonne comme un cow-boy invincible et visionnaire, perché au sommet du Grand Canyon. Il s’amuse même à dépasser les bornes de la virtuosité. On assiste là à un spectacle extraordinaire. Oh ce n’est pas fini. Voici « Waiting On My Wings ». C’est un peu comme chez Paul Butterfield, il faut savoir donner du temps au temps pour voir éclore les prodiges. Les cuts de cet album sont très longs et incroyablement riches. Luther et ses amis attaquent des grooves, comme ce sont des surdoués, on imagine aisément le travail. Tout est joué rubis sur l’ongle. Encore un cut claqué à l’évidence : « At The Cross ». C’est tout simplement visité par la grâce. S’ensuit un « I’ll Fly Away » monté sur une bassline volante et emmené à la pure énergie de gospel. C’est hallucinant de vélocité et d’ailleurs, Luther en profite pour s’envoler. Ils jouent « I Shall Not Be Moved » à la mémoire de l’Americana des bivouacs. Ils cultivent vraiment la mémoire des racines. Luther semble se souvenir de l’ancien temps. Retour au blues d’harmo avec « Keep Your Lamp Trimmed And Burning ». Luther entre dans le matin du blues avec une ferveur barbare. Voilà une nouvelle preuve de l’existence d’un dieu du blues.

À la mort de Jim Dickinson en 2009 paraît un album de Luther Dickinson & The Sons Of Mudboy intitulé Onward And Upward. On peut y lire un texte fabuleux de Jim Dickinson : « I refuse to celebrate death, my life has been a miracle of more than I ever expected or deserved, I have gone farther and done more than I had any right to expect. I leave behind a beautiful family and many beloved friends. Take reassurance in the glory of the moment and forever promise of tomorrow. Surely there is light beyond the darkness as there is dawn after the night. I will not be gone as long as the music lingers. I have gladly given my life to Memphis music and it has given me back a hundredfold. It has been my fortune to know truly great men and hear the music of the spheres. May we all meet again at the end of the trail. May God bless and keep you. World boogie is coming. » On retrouve sur cet album Luther Dickinson, bien sûr, mais aussi les Selvidge père et fils et Jimbo Mathus. Beaucoup de cuts vont à l’encontre de ce que prône Jim Dickinson, car ce sont des cuts lugubres et déprimants. On sent avec des choses comme « You’ve Got To Walk That Lonesome Highway » qu’ils essayent de développer un son, mais le pathos aplatit toute tentative d’envol. C’est donc un album profondément révérencieux. On reconnaît bien là le goût des Américains pour le pathos. C’est d’un ridicule qui ne fait hélas pas honneur à Jim Dickinson. Aux enterrements, les blackos font la fête, au moins ils s’amusent. Pas les blancs. Les blancs plombent tout. Il faut attendre « Glory Glory » le dernier cut de l’album, pour voir enfin le ciel se lever, car c’est un gospel country fantastique blasté à la slide sauvage - Burden down Lawd, burden down Lawd/ When I lay my burden down/ I’m goin’ to Jesus where I lay my buden down.

Puis Luther monte le South Memphis String Band avec Jimbo Mathus et Alvin Youngblood Hart, deux rebelles recherchés par les Yankees. Ils enregistrent Home Sweet Home l’année de la mort de Dad qui déclare dans le petit texte de la pochette : « So pull up a chair and pour some gin in your glass. If you don’t dig this there is seriously something wrong with you. » Les trois rebelles attaquent « Jesse James » au vieux banjo des sous-bois. Ils tapent dans la pure Americana. Au dos de la pochette, on les voit tous les trois, avec des mines renfrognées - And he rode many an express train - Avec « Deep Blue Sea », ils dégagent une énergie considérable. On se régale aussi d’un « Things Is ‘Bout Coming My Way » joué au primitif élégiaque. Ils tapent ça à la fine slide des berges du Mississippi. Plus loin, ils prennent une version de « Bloody Bill Anderson » au banjo et ils basculent dans l’Africana de Southern Gothic, celle qu’on siffle dans les sous-bois. Puis ils passent directement au chain gang avec « Eighteen Hammers ». Ils sont tout de même un peu gonflés de reprendre ce chant que psalmodiaient des bagnards condamnés à casser des cailloux jusqu’à leur mort.

Ils sortent un second album en 2012 : Old Times There. Au dos de la pochette, on peut voir leurs armes disposées sur une pièce de tissu frappée des lettres SMSB : deux fusils Hawkins croisés comme des tibias de flibuste, un Colt 45 et un couteau de chasse qu’on appelle dans la région le Bowie knife. Normalement, avec un tel attirail, un honnête homme doit pouvoir survivre dans les montagnes du Colorado. Ils tapent « Feather Bed », une merveilleuse pièce d’Americana, chantée à l’arrache du pauvre hère. On revient invariablement à la guerre contre les Nordistes, avec « Stonewall 1863 ». Les rednecks n’ont jamais pu avaler la défaite. Avec « Skillet Good And Greasy », on entre dans une cabane de Rebs. Ils jouent entre eux les vieux hymnes des mecs qui refusent de se rendre. Ils savent qu’ils vont crever, mais ils chantent - All the time/ All the time ! - On tombe plus loin sur « Sandy River Belle » et on a du mal à entrer dans ces complaintes, et pourtant, on sent un vieux fond d’inspiration. Ils reprennent le fabuleux « Wildwood Boys » des Dixie Flyers, encore une histoire de bruit et de fureur qui narre le terrible destin des jeunes Rebs entraînés dans le tourbillon fatal d’une guerre perdue d’avance.

Luther enregistre aussi des albums solo, comme par exemple Hambone’s Meditations, paru en 2012. Il joue les sept morceaux de l’album à la guitare acoustique. On sent bien entendu chez lui l’amoureux transi des traditions anciennes, mais on bâille un peu aux corneilles, même si certains arpèges évoquent le doux parfum des fenaisons. Il se perd un peu dans la foison des notes et des cordes et voilà, on se retrouve avec un disque destiné à la revente.

3 Skulls And The Truth est un bon disque. On le ramasse par conscience professionnelle. On y trouve « Have My Way With You », un beau heavy blues hardiment visité par les trois guitares entreprenantes de Luther, de David Hidalgo et de Mato Nanji. On retrouve le débraillé du son qui caractérise si bien le Memphis Beat. Avec « I’m A Fool », ils perpétuent bien l’esprit des compos atypiques dont se prévalait Dad. C’est bien, car ils chantent tous les trois à tour de rôle. Boogie blues de rêve avec « Known Round Here », toujours le gras du son. Trois guitares, ça finit par faire pas mal de potin. Assis sur son nuage, cigare au bec, Dad doit être assez fier de son fiston. Toujours du heavy de rêve avec « The Worldly And The Divine », avec un bel équilibre entre le gras du chant et le gras des guitares. Luther a tout pigé. Il a récupéré le génie du rentre dedans. On entend le scratch des solos sur les manches. Ça crachouille autant que ça mélodise. Le gras goutte aussi de « Still Looking ». Des grosses gouttes de gras du blues, a-t-on déjà vu chose pareille ? Encore une jolie machine atypique avec « The Truth Ain’t What It Seems ». C’est un remugle de boogie admirable. On peut leur faire confiance. Ces mecs ont le diable dans le corps, ça coule comme du bronze dans la gueule ouverte de Bob le bonheur. Il y a dans ce cut tout ce qu’il faut pour rendre un homme heureux. Encore une énormité explosée de son avec « Wake Up Alone », nouveau modèle d’anticipation. Même chose pour « National Comb ». Ils n’arrêtent jamais. Ce sera un disque incendiaire jusqu’au bout. Leur heavy blues est gluant de rêves humides et ça couine exagérément. La guitare jute dans son coin. C’est dégueulasse, car le solo pourri coule comme un jus de la bouche d’une charogne. Rien d’aussi baudelairien.

Son dernier album s’appelle Rock ‘N Roll Blues, une manière de boucler la boucle et de dire les choses. Dans la vie, il faut toujours dire les choses. Pour sa pochette, Luther a écrit un très beau texte. Il se dit hanté par le fantôme de Dad qu’il entrevoit dans une chambre de motel - Bob’s waiting for you, or be it Duane, Charlie or Dad - Deux filles l’accompagnent sur cet album : Amy LaVere à la stand-up et Sharde Thomas aux drums. Ils attaquent avec un très beau stomp. Luther raconte sa jeunesse punk - I grew up on punk rock - comme d’ailleurs beaucoup de jeunes Américains de sa génération. Puis il enchaîne avec une belle série de country-songs doucéreuses et diablement inspirées, de type « Blood n’ Guts », « Yard Man » ou encore « Goin’ Country », joliment insidieux. Il raconte qu’il ne peut pas chanter le blues parce qu’il est blanc, alors il se rend à Nashville pour virer country - White boys ain’t born to sing the blues/ I’m going country/ Goin’ to Nashville Tennessee - Mais Dad l’avait averti - Son you did the one thing I told you not to do/ Memphis boy never hang up his rock’n’roll shoes - Luther renoue ensuite avec le fife-and-drums sounds dans « Mojo Mojo » et là, on se dit qu’il faudrait peut-être enfin arrêter de les prendre pour des morpions. La B s’écoule paisiblement avec un morceau titre en hommage aux poor boys des plantations qui n’ont aucun droit - Down upon the old plantation/ A poor boy has no rights - et plus loin, Luther prend un solo étonnamment élégant dans « Some O’ Day ». Ah tiens, quelle belle leçon de maintien !

Luther et Cody enregistrent Soul Food avec The Word, l’autre side-project. Dès « New World Order », on sent l’énormité d’un son et la cohésion d’un groupe de virtuoses inexorables. C’est un instro d’une rare densité. Luther joue comme un démon et Cody bat le beat du diable. Côté aisance matrimoniale, c’est assez spectaculaire. Avec « Come By Here », ils reviennent aux valeurs tribales avec de gros tambours. Autre retour aux racines avec « When I See The Blood ». Ils vont chercher le feeling du blues primitif et swinguent the gospel out, car Ruthie Foster vient faire sa Mavis. Ce disque est foisonnant comme pas deux. Attention à « Soul Food II ». C’est embarqué au groove de r’n’b et Luther y place un véritable killer solo. « Early In The Moanin’ Time » est conduit à la corne de brume par Luther. Derrière lui, ça swingue sous le boisseau. Ils enchaînent avec « Swamp Road », que Chris Chew mène au drive de basse et ça donne de la good time music d’obédience dickinsonienne. Les deux derniers cuts vont en fasciner plus d’un, à commencer par « Speaking In Tongues ». On sent l’équipe de surdoués et leur instro dégouline d’inspiration. Ils terminent avec « Glory Glory », un speed-gospel emmené par Amy Helm. Luther et Cody font exactement le même travail que celui que fait Mavis : ils remettent du jus dans le gospel.

Signé : Cazengler, North Mississippiteux

North Mississippi Allstars. Shake Hands With Shorty. Tone-Cool Records 2000

North Mississippi Allstars. 51 Phantom. Tone-Cool Records 2001

The Word. The Word. Ropeadope Records 2001

North Mississippi Allstars. Polaris. ATO Records 2003

North Mississippi Allstars. Hill County Revue. ATO Records 2004

North Mississippi Allstars. Electric Blue Watermelon. ATO Records 2006

North Mississippi Allstars. Hernando. Songs Of The South Records 2008

North Mississippi Allstars. Keys To The Kingdom. Songs Of The South Records 2011

North Mississippi Allstars. World Boogie Is Coming. Songs Of The South Records 2013

North Mississippi Allstars. Prayer For Peace. Songs Of The South Records 2017

North Mississippi Allstars. Up And Rolling. New West Records 2019

Luther Dickinson & The Sons Of Mudboy. Onward And Upward. Memphis International Records 2009

South Memphis String Band. Home Sweet Home. Memphis International Records 2009

South Memphis String Band. Old Times There. Memphis International Records 2012

Luther Dickinson. Hambone’s Meditations. Sutro Park 2012

Luther Dickinson. 3 Skulls And The Truth. Blues Bureau International 2012

Luther Dickinson. Rock ‘n Roll Blues. New West Records 2014

The Word. Soul Food. Vanguard 2015

Wizards & True Stars - Bowistiti (Part Two)

Avec Moonage Daydream, Brett Morgen ne se limite pas à raconter l’histoire extraordinaire de David Bowie. Il traite surtout du temps qui passe - et qui ne repasse pas, comme le disait si joliment Erik Satie - Moonage Daydream est la parfaite illustration d’un thème qui nous est cher, surtout quand on approche de la fin : la brièveté de la vie. De toute évidence, Bowie ne sert que de prétexte. Aux yeux de Morgen, Bowie est l’incarnation exacte de la fugacité. T’es là ? T’es plus là. T’es déjà mort. Même pas le temps de comprendre.

Rien de tel qu’un festin d’images pour illustrer la fugacité. Céline et Joyce ont bien tenté de faire entrer leurs vies dans des gros livres - voilà amis lecteurs à quoi se résument nos vies, à ces gros livres dérisoires - des éditions de poche dont les tranches jaunissent avec le temps et qui renforcent ce sentiment de dérision totale, et c’est même tellement aigu qu’il est impossible de s’y replonger alors qu’à une autre époque, ce fut un délice que d’entrer dans Ulysse ou Voyage Au Bout De La Nuit. Avec Moonage Daydream, aucun risque de rejet, car tout est flashy, Bowie est flashy, sa musique flashe mille éclairs, mais en même temps, cette beauté est à l’image des roses, tragiquement éphémère. Moonage Daydream n’en démord pas : t’es beau, t’es pas beau, tu n’en as plus pour très longtemps. Ta vie n’aura été qu’une illusion : une misérable illusion si tu étais pauvre, une pâle illusion si tu étais riche.

Morgen a même l’air de vouloir dire : plus t’es beau et plus t’es éphémère. Tu n’auras duré qu’un seul jour - You can be heroes/ Just for one day - Même dimension du flash éphémère chez Warhol qui voulait lui aussi que l’art et la beauté ne durent qu’un seul instant. Chez Morgen, elle dure deux heures, le temps du film. Un film pris en sandwich entre deux monologues de Bowie sur le même thème : la vie ? Oh et puis déjà la mort. Bowie dit comment il a su accepter l’idée de la mort - Tout à coup, l’apparence du sens est transcendée. Et on a du mal à comprendre. Un mystère profond et redoutable. I’m dying. You are dying. Second by second. Tout est fugace. Does it matter ? Est-ce que je m’en soucie ? Yes I do - Puis il ajoute un peu plus loin, alors que s’accélère le rythme des images de la beauté du monde : «Life is fantastic !». Et comme c’est David Bowie, il lance «Let’s keep walking», ce qui revient à dire qu’on peut encore marcher dans la mort, et c’est certainement ce qui se produit, car quand on ressuscite, le sentiment d’avoir avancé dans une lumière blanche est réel. Au temps de Ziggy, dans «Rock’n’Roll Suicide», Bowie jouait déjà avec l’idée de la mort - You’re wonderful/ Gimme your hands - Il savait que ça finirait mal, alors il préférait anticiper et suicider le personnage qu’il venait tout juste de créer : Ziggy Stardust. Drame national en Angleterre. Uniquement en Angleterre. Les autres n’ont rien compris.

C’est là où Moonage Daydream télescope de plein fouet l’imposture créée par la presse rock, c’est-à-dire Bowie la pop star, l’icône glam. C’est dingue de réaliser à quel point les gens n’ont rien compris à l’époque. Aussitôt Hunky Dory, Bowie faisait de l’art, et non de la pop. Avec Hunky Dory, Bowie prenait la suite d’Oscar Wilde et des Préraphaélites, il prenait la suite d’Aleister Crowley et d’Aubrey Beardsley, la suite de Lord Byron et de Lewis Carroll, il débordait tellement du cadre dans lequel la presse et les médias l’enfermaient que tout le monde n’y a vu que du feu. La meilleure preuve de cette tragique méprise, ce sont les questions que posent les journalistes de télévision sur sa sexualité. Ils n’avaient pas compris à l’époque que l’art échappe à la sexualité. Bowie dit à un moment, comme pour se protéger de l’incurie des journalistes : «I’ve nothing much to offer. I’m an absolute beginner.» Il dit aussi vivre chaque seconde de ses heures sur la terre - I hate to waste days - Il veut tirer quelque-chose de chaque jour qui passe. Il ne raisonne jamais en termes de popularité ni de fortune - Je gagnais beaucoup d’argent. C’est ma vie qui est devenue vide - Alors l’art comme seule réponse, l’art comme seul sens, avec le sentiment aigu d’une fin de l’art - Il n’y a rien à quoi se raccrocher : youth, physical things, definitively not possessions - Comme d’autres en quête de sens, il s’en va vivre au Japon pour pratiquer le Bouddhisme Zen.

Moonage Daydream traite donc des deux thèmes en parallèle : la brièveté de la vie et l’art. Deux thèmes qui s’enlacent comme les deux serpents du caducée. La vie et la mort, l’art incarnant la vie. Bowie ne chante pas, il incarne l’art au cœur des seventies. Les kids se peignent des éclairs sur le visage. Il recrée le théâtre d’ombres sur scène, il utilise le Kakubi pour créer une nouvelle forme d’art moderne, encore plus gorgée de kitsch et de perfection graphique, Bowie disparaît au profit de Ziggy, c’est l’Immaculée Conception des temps modernes, les gens ne voient qu’une pop star, les gamines pleurent dans la rue, alors qu’il fallait au contraire s’extasier, Bowie dans son rôle de grand prêtre, aucune limite au flash de l’art - Press your space face close to mine love/ Freak out in a moonage daydream oh yeah - Young Dude, costard bleu d’eau, fard bleu d’eau, lèvres peintes en rose, art total pour une époque affamée de paillettes, Bowie transcende la moindre image et ajoute du son - All the young dudes/ Carry the news/ Boogaloo dudes/ Carry the news - Il saute du Young Dude au Thin White Duke, comme un auto-portrait sauterait d’un cadre à l’autre au mur d’un musée d’art moderne - Fedora blanc, cheveux jaunes - Il est à la fois Malcolm Lowry et Truman Capote, Luchino Visconti et Francis Scott Fitzgerald, il meurt à Venise et sous le volcan Popocatepetl - Soif d’images - I’m the space invader/ I’ll be a rock’n’rolling bitch for you - Bowie n’en finit plus de s’échapper de lui-même - my work isn’t me - il dit passer à côté de sa vie, en parfaite incarnation de l’éphémère. Il comprend que l’art meurt avec la vie. Quand tu meurs, l’art disparaît avec ta mémoire et ton regard. L’art reprendra vie dans la mémoire et le regard des autres. Brett Morgen réussit avec son film un tour de magie extraordinaire : il démontre que l’art est à l’image de la vie et qu’il ne reste rien après la mort - You’re wonderful/ Gimme your hands.

Bowie chante, mais il sculpte et il peint aussi. Il appelle ça des hobbies, pour répondre aux questions d’un âne de journaliste de télévision. Il indique aussi que son demi-frère Terry l’a initié à Kerouac et à Burroughs. De là un goût prononcé pour les misfits qu’on ne voit d’ailleurs pas, si, peut-être une seconde de Lou Reed, pour un instantané à la Warhol, la fameuse pelle avec les langues. Lou Reed, mort lui aussi. Dead flower. Souvenirs d’enfance ? Rien. Pas de tendresse. Père ? Mère ? Éphémères. Terry aussi, éphémère, asile de fous - Cause I’d rather stay here/ With all the madmen - et il t’explose l’asile de fous à coups de «Zane, Zane, Zane/ Ouvre le Chien». D’«All The Madmen» à l’«Aladin Sane», il n’y a qu’un pas - Battle cries and champagne just in time for sunrise/ Whoooooo’ll love Aladdin Sane - L’éclair sur le visage. Le piano d’Aladin comme une rivière de diamants, l’un des plus beaux chocs esthétiques de l’an de grâce 1973. Pop ? Non, art total, Scriabine, Scrialadin. Ce Lad Insane dit n’avoir qu’une seule religion : l’imagination.

Il part à la découverte du monde, un luxe que permet la fortune, mais il voit sa découverte comme une œuvre d’art - like an old fashioned Beatnick traveler - Il pense bien sûr à Brion Gysin, Burroughs et Paul Bowles, sans les nommer. Il part à la découverte de l’Amérique, amère déception - No myth land for me - il s’y sent mal, il se réfugie dans son monde intérieur, qu’il appelle the small universe - This is Major Tom to Grand Control - L’une de ses chansons parfaites, l’expression de la perdition, car oui, la vie est une perdition. Tu ne décides de rien, ni de ton arrivée sur terre, ni de ton départ, sauf si tu as le courage d’en finir - You walk past the café but you don’t eat/ When you’ve lived too long/ Oh no no no you’re a rock ‘n’ roll suicide - Les hasards de la vie décident pour toi, des rencontres, des accidents de la route, des plages ensoleillées, tu crois décider, mais au fond, tu sais bien que c’est absurde - Planet earth is blue/ And there’s nothing I can do - Bowie résume toute l’absurdité de la vie dans ce vers.

Et l’amour dans tout ça, lui demande une femme qui, se croyant intelligente, développe des trésors de perspicacité. Bowie se montre charitable avec elle. Il répond : «Oui, mais à distance.» Il fait aimablement comprendre qu’il n’a pas le même genre de préoccupations que les autres. Comme il a besoin de se réinventer (en permanence), il va s’installer à Berlin et fait venir Eno pour l’aider à trouver une nouvelle voie. Il ambitionne de créer une nouvelle méthode d’écriture. Cette démarche est en soi une forme d’art pur, the action art, dirait un théoricien de l’art. L’art n’a plus besoin de se matérialiser, il est dans l’action. La fameuse trilogie berlinoise (Low, Heroes et Lodger) n’a absolument rien changé au rock, mais on y détecte une volonté de changement. Bowie et Eno trafiquent péniblement ce qu’ils appellent de l’emotive Soul. Belle tarte à la crème. Encore un prétexte. Tout le monde est tombé dans le panneau, à l’époque. Le panneau s’appelle «Heroes» - Though nothing will keep us together/ We could steal time/ Just for one day - Interesting music. Drop it ! Bowie jette l’art. Move on ! Il passe à l’action. Beaucoup plus intéressant. Jamais figé. Bowie dauphin. Il vient de tout comprendre : «Art is about searching. The search is the key.» Il en arrive aux mêmes conclusions que Dave Davies qui nous disait la semaine dernière que l’important n’est pas de tout vouloir apprendre, mais d’apprendre à apprendre. Action. Move on. Quand un chien va chercher la baballe, il fait de l’art.

La dernière obsession de cet immense artiste éphémère sera de vivre chaque seconde de chaque jour de sa vie - Every second - La vente au détail de l’éphémère. L’épicerie de l’éphémère. Que n’invente-t-on pas pour se distraire de ses obsessions ! Vers la fin du film, il évoque aussi le chaos, et le mot chaos résonne bien dans la voix - Kahosss - Chacun sait que le chaos, c’est la vie, on dit même «la source de la vie». Bowie sent comme tous les gens d’un certain âge qu’on est entrés avec le nouveau millénaire dans une nouvelle ère de chaos, alors il recommande d’adapter notre spiritualité à ce nouveau millénaire, mais sa voix ne porte pas. C’est un peu comme s’il entrait en contradiction avec tout ce qui précède. Que peut-on adapter quand on ne décide de rien ? Pour une fois qu’il veut prophétiser, il se vautre.

Signé : Cazengler, David Bouillie

Brett Morgen. Moonage Daydream. DVD 2022

L’avenir du rock - Go Rockats go !

Si l’avenir du rock préfère les chats aux pingouins, c’est très certainement à cause de Charles Baudelaire. Chaque fois que l’occasion se présente, il ressort la fameuse strophe du chat, prenant bien soin d’en faire miauler les syllabes, le chat mystérieux qui se love, le chat séraphique dont le poil s’électrise, le chat étrange dont les griffes entrent dans tes cuisses quand il ronronne, oui, il a raison Baudelaire, tout en lui est, comme en un ange, aussi subtil qu’harmonieux. Notez-bien que Baudelaire aurait pu dire exactement la même chose du pingouin, et qui tout est, comme chez le chat, aussi subtil qu’harmonieux - il suffit de voir le blanc/orange/noir de sa parure trancher sur l’azur prométhéen - aussi mystérieux par le fait qu’on ne sait jamais s’il fait cui-cui ou coin-coin, aussi séraphique, par le moiré palpitant de ses orifices sensibles, aussi étrange que peut l’être le chat dans sa capacité à supporter les plus grands froids tout en restant digne. Dommage que Baudelaire ne soit pas allé admirer les petits pingouins du Cap au Jardin d’Acclimatation pour composer des vers, et les proposer ensuite au grand éditeur anglais Penguin. Anatole France a été plus malin que Baudelaire : il s’est jeté à l’eau avec L’Île Aux Pingouins. Bon, on n’est pas là pour pérorer sur les pingouins. Revenons à nos moutons, avec une hypothèse farfelue : admettons que Baudelaire soit un poète contemporain, comme l’est Michel Houellebecq. Il n’aurait jamais consacré un poème au chat, devenu beaucoup trop ringard. Non, Baudelaire porterait des tatouages et il consacrerait un poème aux chats modernes, c’est-à-dire les Rockats : «Dans ma cervelle se promènent/ Ainsi qu’en leur appartement/ De fort beaux Rockats wild et charmants/ Quand Dibbs miaule, on n’entend plus que lui/ Tant son timbre est raw and sharp/ Mais que sa voix s’apaise ou gronde/ Elle est toujours riche et profonde/ C’est là son charme discret de la boue choisie.» Et en conclusion, Baudelaire ramènerait sa vieille botte de Nevers : «Non, il n’est pas de stand-up qui morde/ Sur mes reins, parfaite chaloupe/ Et fasse plus royalement/ Chanter sa plus vibrante corde/ Que ta voix, Rockat mystérieux/ Rockat séraphique, Rockat étrange/ En qui tout est, comme en un rêve de bop/ Aussi sauvage que wild as fuck !

C’est grâce à Simon Noot, dans Vive Le Rock, que tu apprends la bonne nouvelle : les Rockats font leur grand retour cette année avec Start Over Again. Non seulement tu apprends la bonne nouvelle, mais tu tombes sur une double de rêve : tu vois Smutty Smiff prier plein pot sur toute la double. Il porte une chemise à jabot et ses mains sont tatouées. Là, tu entres sur le territoire des dieux, chez les wild cats.

Les Rockats nous dit Noot furent les pionniers du revival rockab des années 80 en Angleterre. Smutty Smiff est à gauche, sur l’illusse. Pour leur première tournée américaine, en 1978, les Rockats qui s’appellent encore Levi & the Rockats ouvrent pour les Cramps au Max’s Kansas City. En Angleterre, les Rockats s’acoquinent avec les punks et jamment avec toute la bande des Joe Strummer et des Billy Idol. Smutty a la chance de voir Charlie Feathers et Mac Curtis sur scène au Royalty. C’est aussi l’époque où Leee Black Childers vit à Londres avec les Heartbreakers. Comme chacun sait, Childers est un gros fan de London rockabs. Il monte Levi & the Rockats et demande à Smutty quel instrument il veut jouer, et pouf, stand-up. C’est Billy Rath qui lui apprend à jouer de la basse. En 1978, Smutty est déjà couvert de tatouages. Il explique qu’il a grandi à Southend On Sea, dans l’Essex, et son grand-père, vétéran de la Royal Navy, était couvert de tatouages. Et tous les Teds du coin étaient tatoués. Alors, Smutty s’y est mis dès 15 ans. Quand Leee Black Childers rentre aux États-Unis, les Rockats le suivent. Childers a tous les contacts à New York et à Los Angeles. Smutty rencontre les Stray Cats à Long Island et leur dit qu’ils feraient un carton en Angleterre, ce qu’ils ne vont pas manquer de faire.

Smutty pense que le rockab tient bien le choc : «Rockabilly will always attract a young audience. It’s feel-good music that makes you want to move.» Puis il rend un hommage fantastique à Carl Perkins : «The Rockats most rockabilly prestigious show was probably with Carl Perkins, who we opened for at a venue called the Lone Star Café in Lower Manhattan around early 1980.» Et il ajoute, haletant : «He was to us true rackabilly royalty.» Et comme Carl est un mec bien, il dédicace une photo pour Smutty en écrivant : «Keep slappin’ that bass!».

Start Over Again starte avec une belle cover de «Nervous Breakdown», sacrément bien tapée au I’m ahh-having ahh, c’est prodigieux, fantastiquement tenu en laisse, avec un joli background de boppin’ beat, et petite cerise sur le gâtö, Clem Burke bat le beurre. Dibbs Preston est toujours aussi à l’aise au chant, il a derrière lui une fière équipe. Sur «This Is The Night», ça boppe bien le blues, comme dirait Carl Perkins. Le balda est assez rock’n’roll, même si l’on entend du gros foutoir derrière, ils tapent le «You’re My Baby» de Johnny Cash au you’re my sugar. Ils ramènent une belle pulsation rockab dans «Rock Baby Rock (All Night Long)», on sent bien le slap au creux des reins, une vraie pulsion de vie, un beat unique d’all nite long. Mais attention, la viande est en B. Ils tapent leur morceau titre au heavy blues. C’est un album plein de son dont on ne se lasse pas, et boom !, voilà le heavy rockab down the pike tant attendu : «Lucky Old Rockabilly (Walking Down The Pike)». Heavily balancé, chanté dans la force de l’âge, Dibbs a toujours ce beau brin de jeunesse éternelle dans la voix. Pire encore : voilà «Rock Around With Ollie Vee» ! Les voilà partis sur les traces de Buddy Holly au wild as fuck, tu as Smutty Smiff qui t’explose ça au slap ! Encore encore un joli shoot de wild cat strut avec «Rockabilly Doll», ils y vont au cool cat cool et au c’mon be my rockabilly girl. Pur jus d’excellence. Ils terminent avec un «Tanya Jean» affreusement bien chanté. Ce mec Dibbs est un bon, il chante goulûment, avec des accents hédonistes.

Profitons-en pour ressortir quelques vieilles reliques de l’étagère.

En 1981, année de l’élection de François Mitterrand, paraît un album de Levi & The Rockats enregistré live At The Louisiana Hayride, là où Elvis fit ses débuts sur scène. Alors autant le dire tout de suite, Levi c’est pas Elvis. Ils démarrent avec «Rock-A-Billy Idol», un big fat rockab de superbe allure. Ah on peut dire qu’ils ont de l’énergie à revendre, mais au fil des cuts, on s’aperçoit qu’ils sont trop rock’n’roll. Ils font une belle cover d’Eddie Cochran, «Tired & Sleepy» - Oh baby so tired - et passent au heavy lonesome avec «Lonesome Saturday Night». Globalement, c’est bien vu, bien amené au come back baby. Levi sait groover son bop. En B, ils tapent un classic jive de «Crazy Baby» et enchaînent avec un «Love This Kat» bien rampant - Don’t treat me like a dog - Ah il est pas si mal, le petit Levi. Ils terminent en pure rockab madness avec «Note From The South». Ils sont merveilleusement dévoués à la cause du peuple, yeah baby !

Le Live At The Ritz des Rockats n’ira pas sur l’île déserte. Inutile d’insister. L’album est beaucoup trop rock’n’roll. Ils sont beaucoup trop classiques, trop «My Way», trop groove de Ritz au lait. Pourtant, ils y croient dur comme fer. Il faut attendre «50 Miles From Nowhere (A 1000 Miles From Home» en B pour renouer avec le wild as fuck, ils jouent ça ventre à terre. On trouve enfin une belle pulsion rockab dans «(Knockin’) At My Front Door». Big boppin’ ! Ils ne s’éloignent pas trop du rivage, mais ça pulse bien entre tes reins. Le vrai wild cat strut se trouve en bout de la B des cochons : «I Wanna Bop». Ils démontent la gueule du tempo pour mieux le chalouper des hanches. Joli shoot de wanna bop.