KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 476

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR'TNT KR'TNT

17 / 09 / 20

|

GENE SCULATTI / SEAN TYLA IENA / C' KOI Z' BORDEL / THE TRUE DUKES HEAVYCTION / DANIEL BOONE |

Sculatti là mon vieux, il est terrible

Paraît ces temps-ci un recueil d’articles de Gene Sculatti, Tryin’ To Tell A Stranger About Rock And Roll - Selected Writings 1966-2016. Sculatti ? Pas très connu en France, sauf par ceux qui surent choper en son temps le fameux Catalog Of Cool. Comme l’indique le titre, Sculatti y dresse un catalogue de la coolitude en huit chapitres, Sounds, Screen, Ink, Threads, Good Looks, Rest ‘N’ Rec, Tube & Wheels. Sounds concerne les disques (Abba, le Velvet, les Flamingos, Swamp Dogg, etc.), Screen les films (James Bond au temps de Sean Connery, etc.), Ink les livres (l’autobio d’Ozzie Nelson, le père de Ricky, etc.), puis il passe aux fringues, aux endroits et aux bagnoles. Pour l’époque c’était bien vu. Disons que The Catalog Of Cool est à l’Américain distingué ce que Sawdust Caesars - Original Mod Voices de Tony Beesley est à l’Anglais distingué.

Dans une courte et brillante introduction à Tryin’ To Tell A Stranger, Sculatti se définit comme un vétéran de toutes les guerres : «Né à San Francisco en 1947, j’appartiens à ce que j’appellerais la première génération de fans de rock, ceux qui furent assez jeunes pour avoir été secoués par Elvis, enchantés par les sixties des Beatles, des Stones et de Dylan, réanimés par le punk et qui aujourd’hui se posent continuellement cette question : que vais-je donc pouvoir écouter cette semaine ? The only cohort to have experienced it all in real time», oui cette génération qui a eu la chance de vivre tout ça en direct. Sculatti rappelle aussi qu’il a passé sa vie à écrire sur le rock, aussi bien dans des gros canards kiosqués (LA Weekly, Rolling Stone, etc.) que dans les zines du temps jadis (Crawdaddy, Mojo-Navigator Rock & Roll News,etc.) ou contemporains (Ugly Things). Oui mais bon, attention, Sculatti peut aller sur le meilleur (Beach Boys ou Gary Usher) comme sur le pire (Springsteen ou Madonna). C’est un regard purement américain sur le rock américain qui souvent ne correspond pas au regard européen. Pour ce recueil, il a sorti des textes de toutes les époques et les a classés par décennies : sixties, seventies, et the aughts/Aughts-teens, avec un afterword intitulé : These days.

Les Beach Boys figurent dans les deux premiers chapitres et semblent être restés le grand amour de Sculatti, comme ils le sont restés pour tous ceux qui ont suivi le groupe à la trace à travers toutes les époques. Dans un texte qui date de 1968, Sculatti rend sans doute le plus bel hommage jamais rendu à Brian Wilson, le voyant comme «l’un des plus grands mélodistes du rock, avec Lennon/McCartney, John Phillips et Smokey Robinson». Il parle de Pet Sounds comme d’un album révolutionnaire, ça on le savait, mais il le compare surtout à Rubber Soul, the definitive ‘rock as art’ album. Pour Sculatti, Rubber Soul, Pet Sounds et Aftermath sortent du même moule. Selon lui, tous les groupes importants de l’époque sont tombés sous le charme de Pet Sounds. Il cite les noms de Yellow Balloon, the Association, du Grateful Dead, des Beatles d’«A Day In The Life», de Van Dyke Parks et même des Who. Il rend hommage à tous les albums des Beach Boys qui ont suivi Pet Sounds et s’appesantit particulièrement sur Friends - may actually be their best - il le voit comme the culmination des efforts menés avec Pet Sounds, Smiley Smile et Wild Honey. Tout cela est extrêmement passionnant. Sculatti parle de strong melodies et conclut avec ce smash : «C’est un autre exemple de ce qu’est aujourd’hui la musique la plus originale et la plus consistante qu’on ait pu créer.»

Dans un article de 1973, Sculatti récidive et en même temps élargit le champ de vision, pour indiquer qu’autour des Beach Boys prolifère une sacrée faune de surdoués : il appelle ça the nucleus of California-rock family : «Jan & Dean, Phil (P.F.) Sloan and Steve Barri and Don Altfield, writer-singers Bruce Johnston, Terry Melcher and Gary Usher, session men like Glenn Campbell and Leon Russell.» C’est vrai que ça grouille de légendarité. Sculatti entre dans le détail pour rappeler que Johnston et Melcher avaient un groupe en 1963, les Rip Chords, et que Roger Christian et Gary Usher composaient pour tous ceux que ça pouvait intéresser : Dick Dale, the Hondells, Astronauts, Wheel Men et Surfaris, dont le «Surfer Joe» nous dit Sculatti, est un classique proto-punk. Puis il rentre dans le détail des session men, rappelant qu’Hal Blaine et Leon Russell jouaient sur le «Mr. Tambourine Man» des Byrds. Que Terry Melcher produisit les deux premiers albums des Byrds ainsi que les Raiders, très populaires à l’époque. Que Bruce Johnston produisit aussi les Raiders avant d’intégrer les Beach Boys en remplacement de Glenn Campbell qui remplaçait déjà Brian Wilson en tournée. Il cite aussi Lou Adler qui produisit Jan & Dean avant de driver les carrières de Johnny Rivers, de Barry McGuire, des Mamas & the Papas, de Scott McKenzie, du Monterey Pop Festival, de Spirit, de Carole King et de Cheech & Chong. Le panorama que fait Sculatti de la scène californienne des Sixties est éblouissant. Il ramène à la lumière le nom de Curt Boettcher, qui collabora un temps avec Gary Usher et dit que son album solo paru sur Elektra est l’un des biggest delights of 1973. Coup de projecteur aussi sur Spring, ou American Spring, un duo composé de Marilyn, la femme de Brian Wilson et de sa sœur, qui auparavant firent partie de the Honeys, un surf/girl group que produisit aussi Brian Wilson. Sculatti salue leur album paru en 1972 - a perfectly delightful album - et il conclut le chapitre Spring avec cette phrase qui met l’eau à la bouche : «No doubt that Spring has the potential to be a very big part of what’s about to happen in music.»

On parlait plus haut de Gary Usher. C’est la raison pour laquelle il faut rapatrier ce book. Sculatti y republie son Gary Usher interview de 1971 et seulement publié en 2002 dans un zine nommé Scram. Sculatti rappelle dans son chapô que Gary Usher produisit the Notorious Byrds Brothers et des soft-rock gems by Sagittarius et Millenium. L’interview est de celles qu’on traite de mythiques. Quand Sculatti attaque en lui demandant comment il a démarré dans le business, Usher répond ça : «Je travaillais dans une banque. National Bank in Berverly Hills. J’habitais chez mon oncle. Il était comme mon père. Mes parents étaient partis vivre à Lake Tahoe. Un soir, j’entendis de la musique dans la rue. Mon oncle me dit que des gamins avaient formé un groupe. Alors j’ai traversé la rue pour aller les voir. Je me suis présenté. C’était la famille Wilson. L’aîné c’était Brian. On est devenus très vite amis. On a décidé de composer des chansons ensemble. On tapotait sur le piano. J’avais appris quelques accords de guitare.» Plus tard, Gary Usher monte les Four Speeds avec Dennis Wilson : «Dennis vivait chez moi quand j’avais mon appartement. Un jour, on est allés à Tijuana et j’avais pris de la Benzedrine. On a écrit deux chansons dans la bagnole, «RPM» et «Stingray». On est rentrés et on a enregistré les chansons.» Gary Usher rappelle aussi que Jan Berry et Dean Torrence étaient un peu les enfants des Beach Boys, qui ont aussi inspiré Terry Melcher. Et quand Sculatti lui demande si Dick Dale a lancé la surf music, oui, bien sûr. «Dennis Wilson fut le premier Beach Boy à faire du surf. Il connaissait Dick Dale, les vestes Pendleton et tout le reste. Je n’ai jamais surfé. J’étais juste un hot-rod freak. I had a 409. Un jour, on roulait vers Los Angeles pour aller chercher une pièce pour ma bagnole et j’ai dit ‘écrivons une chanson qui s’appelle 409’, et on va faire un truc du genre giddy up giddy up, c’est le son du moteur, horses for horsepower, pour rigoler. On est rentrés, on a mis trois accords là-dessus et ça a donné un million-dollar car craze.» Ce qui frappe le plus dans cette interview, c’est l’incroyable simplicité du style, aussi bien dans les questions que dans les réponses. On est au cœur du mythe et Usher parle de ça comme s’il parlait de la pluie et du beau temps. Soudain, Usher entre dans le détail du son : «Personne ne comprenait le rock comme on le jouait. C’est ce qu’on appelait des straight eights avec l’accent sur le quatrième beat. C’était la base du son. Un truc de feeling. Peu gens avaient ce feel. Brian l’avait. Terry Melcher et Jan Berry aussi. Terry et Bruce Johnston ont enregistré «Little Cobra», ils s’appelaient les Rip Chords et je chante sur pas mal d’albums de Jan & Dean. Jan ne chantait pas trop, mais il avait de bonnes idées de production. Il travaillait avec Lou Adler. Lou ne comprenait pas le feel, mais il savait que Jan avait du talent et il s’est occupé de lui. C’est l’une de ses forces.» Puis Sculatti explique comment Dick Dale s’est planté, avec ses quatre albums pour Capitol. «Ils ont sorti Dick Dale de son environnement et ça n’a pas marché. En 1965, il était découragé et il est parti s’installer à Hawaï. Il a joué là-bas et s’est fait un public. Il est revenu en Californie et a acheté un club à Riverside, the Dick Dale Club. Il y joue chaque semaine et c’est plein. Je voulais le signer sur RCA et l’enregistrer. Pour moi, il était une légende vivante. Quant à Jan & Dean, c’est autre chose. En 64 ou 65, six mois après «Dean Man Curve», Jan a failli se tuer dans un accident de voiture. Il conduisait une Corvette. Il roulait sur Sunset Boulevard, il a tourné et heurté une bagnole garée. Mauvaise blessure au crâne. On ne croyait pas qu’il allait survivre à l’opération. Il a survécu. Mais il n’est plus tout à fait normal. Maintenant, en 1971, il est redevenu normal à 80%, après l’avoir été à 40%. Il devrait redevenir tout à fait normal dans quelques années. Quant à Dean, il n’a jamais chanté sur les albums. Il n’a jamais pu développer son talent. C’est un type très gentil, très agréable.»

Sculatti saute ensuite de la scène hot rods à la scène folk-rock. C’est là qu’Usher tire l’overdrive : «Les Byrds étaient les premiers, puis les Grass Roots avec Sloan et Lou Adler, puis les Mamas & The Papas, the second wave of California music.» Puis il évoque Peanut Butter Conspiracy, the Sons Of Adam qu’il a signés en 1965. Usher rappelle aussi qu’il a fait partie du staff Columbia, qu’il a fait un album avec Gene Clark et quatre avec les Byrds, deux avec Chad & Jeremy, quelques cuts de Bookends avec Paul Simon & Roy Halee, puis bien sûr Saggitatius. Et là c’est Usher qui demande à Sculatti s’il connaît cette scène. Oui bien sûr, Sagittarius, puis Millenium avec Curt Boettcher, un rock que Sculatti qualifie d’intellectual Association-type thing. Alors Usher écrase le champignon : «On les a faits juste après ceux des Byrds. Je ne sais pas s’il s’agissait d’un ego-trip, je voulais juste expérimenter mes trucs. J’avais une chanson intitulée «My World Fell Down» que je voulais enregistrer avec Chad & Jeremy. Ils ont refusé. Je savais que c’était un hit. Alors je l’ai enregistré. C’était la première fois qu’on utilisait un 16 pistes. J’ai synchronisé deux 8 pistes, mis des repères sur les bandes, puis je les ai mixées. Ça a marché. C’est Glenn Campbell qui chante là-dessus. Comme il était sous contrat avec Capitol il a dit qu’il allait maquiller sa voix. Bruce Johnston était là aussi, parce qu’il enregistrait «Heroes & Villains» dans le studio voisin. Il joue sur plusieurs pistes. Contrairement à ce que les gens racontent, ce projet n’a rien à voir avec les Beach Boys. Brian n’a rien à voir avec ça.» Et quand Sculatti demande si les albums de Millenium et Sagittatius se sont bien vendus, Usher dit que oui, bien sûr. Il rappelle surtout que Curt Boettcher a produit Millenium. Sculatti revient aux Byrds et demande à Usher s’il s’entendait bien avec eux. Pas du tout. «Je portais les cheveux courts. Je viens de «Younger Girl» par les Hondells. Les Byrds étaient ultra hip et portaient les cheveux longs. Ils m’ont un peu rejeté à cause de mon look. J’en ai bavé pour gagner leur respect. Il m’a fallu quatre mois. C’est avec Younger Than Yesterday que j’ai enfin gagné leur respect. Pas facile de se faire respecter par David Crosby, croyez-moi. Il est très pointu en tout. Pareil pour McGuinn. Finalement, on s’entendait bien. On a fait Notorious Byrds Brothers, l’un des albums préférés de Jac Holzman. Quand j’ai rencontré Mick jagger il m’a dit que j’avais produit son album favori.» Usher rappelle aussi qu’il a monté son label, Together Records, mais ça n’a pas marché, même en sortant le fameux Preflyte des Byrds.

Bon alors après, on passe à des choses nettement moins sexy : une interview de John Lennon en 1973 (où il rend hommage à Ann Peebles, Al Green, au Todd Rundgren d’«I See The Light» et à Charlie Rich), puis un hommage aux Ramones publié dans Creem en 1976 («Ramones : quatre mecs, 14 chansons de 2 minutes, trois grands accords, efficacité, poésie, goût. L’art n’a rien à voir avec les Ramones. Ni le blues, ni les impros ni les pedal steel. Ces speed-crazed cruisers font du white American rock’n’roll, dans une lignée qui va d’Eddie Cochran à Iggy en passant par leur loft du Bowery.»). Sculatti s’étend aussi longuement sur deux mythes purement américains, les Four Seasons et Dion. Son texte sur les Four Seasons date de 1987 et figure sur une antho Rhino Records. Il leur accorde une fine and private place dans l’histoire du rock américain, the hot link between Fifties and Sixties models. Ils sont à ses yeux les East Coast Beach Boys, avec à leur actif 90 millions de disques vendus en 20 ans. «Comme les Beach Boys, les 4 Seasons gave the Beatles a run for their money, en updatant un genre Fiftees, le doo-wop, pour les Sixties. À la différence des Beach Boys, Frankie Valli, Bob Caudio, Nick Massi et Tommy DeVito étaient d’abord des chanteurs et non un rock’n’roll band à guitares. C’est ce qui a permis aux 4 Seasons d’échapper au laminoir du Sixties Beatles sound. Ils sont restés intouchables pendant toute cette décade. Alors que les stars de l’époque se montraient nues sur des pochettes et fréquentaient des gourous, les 4 Seasons continuaient de faire des albums. Qui comptent parmi les plus grands disques pop.» Sculatti n’y va pas de main morte et il a raison. Il cite «Candy Girl»/«Marlena» comme one of the choisiest twin spins ever waxed. Et il n’en finit plus de citer des exemples de gros hits qu’on ne connaît en fait qu’à Little Italy. Il rappelle aussi que Frankie Valli enregistra des choses superbes pour Motown à Los Angeles (Mowest en fait) et qu’il laisse en héritage un wealth of stirring supremely American music. On trouve plus loin une interview de Frankie Valli, mais il n’y a rien a en tirer. Sculatti veut juste rencontrer l’une de ses idoles.

Tiens tant qu’on est dans les ritals, voilà Dion qui fut, nous dit Sculatti, la première rock’n’roll star chez Columbia. C’est Dion DiMucci qui nous explique ce qu’est le Bronx Blues : «Vous mélangez le R&B, le street-corner doo-wop, un peu d’Hank Williams, vous filtrez ça dans un quartier italien plein de wiseguys et vous sortez ça avec attitude, like Yo !» Et il ajoute plus loin que ce Bronx Blues, quel que soit le nom qu’on lui donne, ne vous quittera jamais, believe me.

Sculatti passe brutalement de Dion à Screamin’ Jay Hawkins avec un texte somptueux intitulé Cow Fingers and Mosquito Pie. Dans ce texte écrit pour Epic Records en 1991, Sculatti déclare : «Il est l’un des derniers grands R&B shouters issus des early Fifties à la suite de géants comme Roy Brown et Wynonie Harris. Il est aussi une légende du rock. Il a vendu des millions d’«I Put A Spell On You», un hit repris par Sarah Vaughan, Alan Price, Them, Creedence et a influencé tout le monde, depuis Alice Cooper jusqu’à George Clinton, en passant par tous les metal-gloom-doom outfits qui parlent de voodoo en croquant des capsules de sang. I mean he invented flashpots, baby.» Jay dit qu’il a tout fait pour être différent. «Si vous voulez me traiter de crazy, do it. It makes sense to me, tough, cause I can go to the bank on it.» Sculatti repend le fil de l’histoire : «Jalacy J. Hawkins n’a pas vendu beaucoup de disques, même s’il en a enregistré un paquet, pour des labels comme Tinely, Gotham, Mercury et Wing, et même Atlantic, entre 1952 et 1955. Jay se souvient de son expérience avec Atlantic, il enregistrait «Screaming The Blues» pour Jerry Wexler. Il m’a arrêté 5 fois pendant la prise. Il s’est mis à gueuler : ‘No no no, je veux que tu chantes comme Fats Domino, man !’ Alors je lui ai dit : ‘Now listen, Fats est bien parti, he’s doing okay. Je chante avec Tiny Grimes et je chante la chanson que j’ai choisie. Si vous voulez Fats, allez le chercher !’ Il s’est remis à me gueuler dessus et je lui ai mis mon poing dans la gueule.» Pas étonnant qu’on ne trouve pas de trace de Screamin’ Jay sur Atlantic. C’est un producteur nommé Arnold Maxim qui insista pour que le vieux Jay chante son Spell avec folie - live up to its weird title - Pour créer l’ambiance, Maxim transforma la session d’enregistrement en pique-nique, fournit au groupe des côtelettes grillées, du poulet, des patates, du vin, de la bière, du whisky et laissa tourner la bande. On connaît la suite. Tout ce dont Jay se souvient c’est qu’ils ont démarré le morceau lentement. «Une semaine plus tard, j’étais suis chez moi et on m’a amené un 78 tours of the thing. I put it on, I played it again and again. Je croyais qu’ils m’avaient menti, ça ne pouvait pas être ma voix. Alors j’ai essayé de reproduire cette façon de chanter. J’ai tordu ma bouche comme ça et comme ça. Je n’y arrivais pas. Alors je me suis versé un grand verre de J&B Scotch, l’ai avalé cul sec et là je pouvais chanter comme sur le disque.» Avec Jay on n’en finit plus de se marrer. Il termine en disant qu’à sa mort, il ne veut pas qu’on l’enterre. «I’ve been in too many damn coffins already !»

Sculatti fait aussi quelques fixations : Tony Bruno avec The Beauty Of Bruno, et Ron Nagle, auquel il consacre le dernier article du recueil daté de 2015 et paru pour la réédition du cultissime Bad Rice qu’on a tous acheté puis revendu. On l’avait déjà acheté sans doute à cause de Sculatti qui en a toujours fait l’apologie. Ron Nagle est surtout important pour sa fréquentation de Tom Doanhue, un personnage mythique de la scène de San Francisco, puisqu’il découvrit Sly Stone et qu’il lança les Beau Brummels sur son label Autumn Records. Il revendit son label à Warner en 1966, mais il fut aussi le premier à enregistrer le Grateful Dead et The Great Society avec Grace Slick. Sur son label on trouvait aussi the Mojo Men et Harper’s Bizarre. Puis Warner lui offrit un job de producteur et c’est là qu’il signa Ron Nagle. Warner était alors le hottest label in the business. Quand Ron Nagle demande à Donahue d’avoir Jack Nitzsche comme arrangeur, Donahue dit ok. Jack et Ron s’entendent à merveille, Jack qui en a pourtant vu des vertes et des pas mures, ne tarit plus d’éloges sur Ron qu’il traite de «best undiscovered songwriter around».

Alors évidemment, avec un book comme celui là, on n’en finit plus de réécouter des trucs : Four Seasons, Tony Bruno, Ron Naggle, Spring. Et ce n’est pas fini. Dans un texte intitulé «Who Killed Rock’n’roll», Sculatti fait un panorama des mutations et redit sa foi dans le rock, via les découvertes improbables et il cite comme exemples les rééditions Norton de Gino Washington et le Gear Blues de Thee Michelle Gun Elephant, sorti sur Skydog. Il fait aussi l’apologie d’un album tombé dans l’oubli de Dick Campbell, Sings Where It’s At. Il insiste beaucoup pour dire que ça vaut la peine de le dénicher. Alors dénichons, comme dirait Henry Miller. Sculatti fait aussi une douce apologie du Here & Now de Dorsey Burnette, qu’on eut le fringuant plaisir de dénicher récemment sur la seule foi du nom et d’une délicieuse pochette. Sculatti y va fort et il a raison : «Burnette sounds like a soul saved.» C’est son premier album sur Capitol, «big-production countrypolitan album, the perfect habitat for that soulfoul booming baritone. Think P.J. Proby minus the overt mannerisms, with a Tennessee accent.» Sculatti parle d’un country album «robust, real, life-filled, worth it», et il a raison.

Sur la page d’en face, il attaque un texte consacré aux deux albums mythiques de Chicago blues produits par Marshall Chess : Electric Mud et The Howlin’ Wolf Album. Chess et l’arrangeur Charles Stepney collèrent Muddy face à un orchestre de huit personnes comprenant un flûtiste, un sax amplifié et les mad guitar slingers Pete Cosey et Phil Upchurch. Wham bam ! On connaît le résultat - delicious noise-stew thick with polyrhythms and fonked-up solos. Think David Axelrod’s Songs Of Innocence with more focus and meat and fat on its frame. Muddy - et plus tard Wolf qui se retrouva avec the same crew - devinrent de simples briques dans le mur, comme Darlene Love ou Ronnie Spector. But what a wall ! - Fuzz, wah tout y est, Sculatti se permet même de comparer ça à Cream et Sabbath qui jammeraient ensemble.

Dans un petit texte sur le TAMI show publié dans Ugly Things, Sculatti rend un superbe hommage aux Stones : ils furent à ce moment-là, en 1964, the most liberating, revolutionary act around. That’s why they have to be cherished. Il évoque aussi les prestations dans le même show des Miracles, de Lesley Gore, des Beach Boys et de Chuck Berry et il conclut ainsi : «C’est la preuve irréfutable que la grande époque de la pop eut bien lieu, qu’un très vaste public appréciait cette musique et ces artistes. Profitez-en, car ça ne risque pas de se reproduire de sitôt.» Il rend aussi un hommage émouvant à Captain Beefheart - Il m’est impossible d’imaginer le monde moderne sans la musique de Captain Beefheart - Pareil pour nous, Gene. Il signe aussi en 2013 un papier sur les Doors, rappelant qu’en 67, il vit les vit pour la première fois au Fillmore Auditorium - I almost thought they were a joke - Quoi, les Doors un gag ? Il ne comprend rien au jeu de scène de Morrison qui feint de s’évanouir sur scène et qui se relève - What is this ? Euripides ? - Sculatti fut finalement sensible à la musique des Doors, mais il ne savait que penser de tous les artifices théâtraux.

On va terminer avec l’un des fleurons de ce recueil, a Brief History of Buddah Records, une histoire passionnante troussée en six pages. Artie Ripp commence par engager Bob Krasnow comme A&R sur la West Coast. C’est Krasnow qui sort Safe As Milk sur Buddah. Puis Ripp engage Neil Bogart, un young hot-shot formé chez Cameo-Parkway à Philadelphie. Questions Mark & the Mysterians, c’est lui. «Bogart savait déjà promouvoir ce type de super-basic record and just blow it out - bang-o !» Comme Mickie Most, Bogart ne raisonne qu’en termes de hits. Il lance aussi les Ohio Players. Puis il ramène Kasenetz & Katz, et pouf, ça vire bubblegum, une vraie usine à hits, à commencer par «Yummy Yummy» des Ohio Players et «Simon Says» de Fruitgum Co. Buddah explose, courtesy of Kasenetz-Katz producing’s and Bogart’s pushing. En 1967, Buddah est dans le peloton de tête des labels indépendants, ils ont du pop-rock grand public (Lou Christie, Motherlode) et distribuent deux labels mythiques, Curtom (Curtis Mayfield) et T-Neck (Isley Brothers). Mais cela ne suffit pas pour tenir face aux appétits des carnassiers. Ripp dit que pour résister comme le font Atlantic ou Motown, il faut des Arethas, des Ray Charles et des Dylans. Ce sont les stars qui vendent des albums, pas les groupes de bubblegum. Pourtant, Buddah distribue des pointures, Melanie, Gladys Knight et le Superfly de Curtis, mais cela ne suffit pas. En 1973, Neil Bogart quitte Buddah pour fonder Casablanca et fait fortune avec Kiss et... la diskö - The House That Disco Built - On se demandait après la fin de Buddah comment un label spécialisé dans le bubblegum - des disques destinés essentiellement aux enfants et aux adolescents - pouvait avoir fait paraître un album de Captain Beefheart - It was an odd place for the dada captain to begin - Puis un conglomérat nommé BMG réanima le cadavre de Buddah et réédita Melanie, Waylon Jennings, les Flamin’ Groogies et Henry Rollins. Comme la vie peut être bizarre. Vous avez dit bizarre ? Comme c’est bizarre.

Signé : Cazengler, sculotté

Gene Sculatti. Tryin’ To Tell A Stranger ‘Bout Rock’n’Roll: Selected Writings 1966-2016. Create Space Independent Publishing Platform 2016

Tyla ou Tyla pas ?

Pauvre Sean Tyla. Sa disparition est passée complètement inaperçue. La presse anglaise lèche plus facilement les bottes de cadavres célèbres. Sean Tyla ne fut que menu fretin. Dans les seventies, on ne savait déjà pas trop quoi faire du pub-rock, un genre trop rustique pour les esthètes et musicalement trop pauvre pour les fans de prog qui pullulaient à l’époque. Genesis et Yes remplissaient les grandes salles alors que les Ducks Deluxe et autres Brinsley Schwarz jouaient dans les pubs des faubourgs de Londres. D’un côté on avait les vestes brodées et les capes de satin, et de l’autre les vieilles chaussettes puantes et les dents cariées. D’ailleurs quand on le voit sur la couverture de son livre, on comprend tout de suite que Sean Tyla ne se lave jamais les dents. On voit aussi sur la table tout l’attirail du pub-rocker : le verre d’alcool, le billet roulé pour sniffer la coke et le cendrier rempli de bons vieux mégots. Une façon très directe de planter le décor.

Quand il monte les Ducks Deluxe en 1972, Sean Tyla est déjà vieux. Il va rester vieux tout le long de sa carrière jusqu’en 2013. Faites le compte vous-mêmes. Ce vieux pépère un peu ours avait pourtant des fans, notamment en France et dans les groupes de reprises, ceux qui jouaient un peu avec le feu en tapant dans les Groovies, les Dolls ou les Mary Chain. L’un des joyaux de la couronne s’appelait «Fireball» qui fut et qui reste l’un des cuts magiques de l’histoire du rock anglais. Rien que pour «Fireball», Sean Tyla mérite le plus grand respect. Au moins autant que les Stones pour «Jumping Jack Flash» ou les Damned pour «New Rose».

Nous voici de nouveau à la croisée des chemins : soit on entre dans l’histoire de Sean Tyla par le livre, soit on y entre par les disques. Optons pour le livre. Il s’appelle Jumpin’ In The Fire et vous imaginez bien qu’il n’était pas en vitrine des libraires. Si on apprenait son existence, c’était par hasard, au détour d’une conversation de comptoir. Quoi ? Ah bon ! Bah dis donc ! L’a écrit un livre ? Ah bah dis, tu m’en diras tant ! Savais pas qu’il écrivait des livres... Tyla lu ?

Alors forcément après ça, on ne pouvait plus faire marche arrière. C’est l’époque où on commandait encore des books chez Smith, rue de Rivoli. Ils n’eurent aucun mal à le trouver. La semaine suivante, il était là. Oh c’est pas un gros livre, à peine 200 pages, mais en commençant à le feuilleter dans le RER de retour au bercail, on voyait bien qu’il avait du caractère. Il faut savoir que Sean Tyla est réputé pour la qualité des chansons qu’il compose. Il est donc logique que certaines pages de son autobio sonnent comme des paroles de chanson : «Je me suis débrouillé pour survivre à la folie des années 70 et 80, une époque où les managers et les maisons de disques étaient particulièrement corrompus et ineptes, où la coke était pure à 95 % et où la bouteille de Jack était votre seule amie. On testait les organismes jusqu’au point de rupture, j’ai passé 200 jours par an sur la route entre 1972 et 1984, propulsé par la musique et livré aux demons of the boogie night, abruti de drogues et d’alcool.» Et il continue, toujours aussi lancinant : «L’insanité était l’élément clé du business. Que ce soit pour cultiver votre ego ou vous remplir les poches, les risques que vous preniez pour votre santé étaient énormes. Ils fallait desserrer quelques boulons et faire preuve d’une certaine bravado pour ça. Aujourd’hui, les artistes semblent passer autant de temps à la salle de sport que sur la route. Ça paraît logique, mais je ne sais pas quelle répercussion ça peut avoir sur la musique. Sur scène, je continue de jouer comme avant, même si je suis conscient de mes limites. J’ai presque 64 ans et pas 21. J’ai arrêté les drogues en 1982, arrêté de boire il y a douze ans et arrêté de fumer quand j’ai été diagnostiqué.» Encore une histoire de vieux pépère qui a bien fait le con et qui ne se plaint pas trop, finalement.

Puis au fil des pages, tout s’éclaire. Sean Tyla admire Jimmy Webb et Burt Bacharach, ce qui explique son goût pour les grosses compos. Il se retrouve assez vite payé par Lionel Bart pour écrire des chansons et entre un beau jour en studio avec la crème de la crème du gratin dauphinois de l’époque pour l’enregistrement de Gulliver’s Travels, une comédie musicale : «Clem Cattini on drums, Herbie Flowers on bass, Chris Spedding on guitar, Mike Moran on piano, Frank Ricotti on percussion and Madeline Bell, PP Arnold, Lindsay Duncan, Tony Rivers and Tony Burrows on backing vocals.» Ça dure un an, Tyla s’enrichit mais il en bave : «J’apprenais vite. Entrer dans le music business, c’était comme de glisser sur le tranchant d’une lame de rasoir en utilisant ses couilles pour freiner. Il ne fallait croire ni faire confiance à personne.»

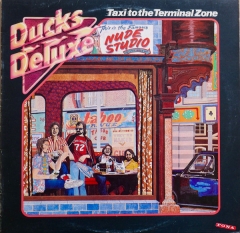

Il forme les Ducks Deluxe en 1972 et passe aux choses sérieuses. Il commence par rencontrer Martin Belmont qui est roadie des Brinsleys. Puis Nick Garvey qui est roadie des Groovies. Quant à Tim Roper, personne se sait d’où il vient, nous dit Tyla. «Le rock’n’roll est un poison contre lequel il n’existe pas d’antidote. L’expérience des Ducks fut un voyage de non-retour. J’étais une coquille perdue sur une mer de rêves. J’ai été aux quatre coins du monde avec le groupe et poussé mon esprit et mon corps dans leurs limites. Mais là, on était en route pour Durham avec les Ducks et nous n’avions que 7 livres à nous quatre.» Malgré leur popularité, les Ducks ne roulaient pas sur l’or. La seule explication pourrait être la relative faiblesse de leurs deux albums, Ducks Deluxe et Taxi To Terminal Zone parus sur RCA en 1974 et 75. Ces deux albums ne tiennent que par la présence de «Fireball» et cette intro de rêve amenée d’un coup de Watch out ! Dommage que les autres cuts de l’album ne soient pas aussi fringants.

Au fil des années, on a souvent réécouté ces deux albums et on éprouve toujours une sorte de déception. Tyla ne chante pas tous les cuts, c’est Nick Garvey qui se tape l’Ama/havanah de «Nervous Breakdow». On appelait ce premier Ducks l’album des reins brisés, à cause de trucs comme «I Get You» ou «Hearts On My Sleeve». C’est un album globalement assez calme qui se termine avec une belle cover raunchy d’«It’s All Over Now», chantée par Nick Garvey, pas par Tyla. Quant à Taxi To Terminal Zone, laisse tomber.

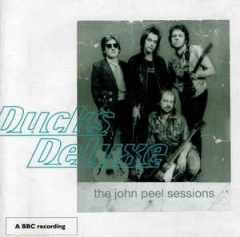

On trouve dans le commerce une petite compile de trois Peel Sessions datant de 73, 74 et 75. Comme toujours, les Peel Sessions font la différence, le «Fireball» de 73 est just perfect, bien soutenu par la frappe sèche de Tim Roper, oh what a world. Ils chantent the songs we knew. Même leur «Coast To Coast» passe mieux que la version studio. Quelle énergie, baby ! Martin Belmont fusille tous ses solos. Il n’a jamais eu un son aussi killer. Leur version de «Bring Back My Old Packard», c’est quasiment «Love In Vain» avec des échos d’«Honky Tonk Woman». Gimme gimme gimme sweet lovin’. Ils redémarrent en 74 avec «Fireball» et un son moins cru. Mais ça reste un hymne, oh what a world. En 75, ils attaquent avec «Paris 9» et une belle giclée de son. C’est là qu’on réalise à quel point Martin Belmont est excellent. Les Ducks explosent chez Peely. Il faut entendre le travail que fait Belmont en embuscade dans «Jumpin’ In The Fire». Il joue des phrasés tordus et simples à la fois. Belmont est un boogie-man, comme Tyla. Leur coup de Fire sonne comme une épopée. Encore une énorme compo avec «Amsterdam Dog». Crépusculaire et pesante. Tyla aime à se vautrer dans le gutter mais il le fait avec une certaine grâce.

Dans son book, Tyla brosse un très beau portrait de Marc Zermati. Il le rencontre en 1974, lors d’une tournée européenne de Lou Reed. Les Canards jouent en première partie. «Marc était un vrai fan de musique, fondateur de Skydog et propriétaire de l’Open Market, a veritable bazaar de disques rares de garage américain. Il avait monté Skydog trois ans avant Stiff. Il avait aussi monté avec un autre Français, Larry «Green Beard» Debay, le premier réseau de distribution indépendant en Europe, Bizarre Distribution. On est devenus amis et on l’est toujours aujourd’hui. Il allait avoir une importance vitale pour tous les groupes dont j’ai fait partie. On s’est rencontrés ce soir-là à l’Olympia. Zermati était un visionnaire qui flairait les talents, tous ceux que ne voyait pas l’industrie musicale. Il sentait le next big thing. Les gros labels lui proposaient de l’embauche mais il préférait conserver son indépendance. Il n’a jamais cédé.»

Il n’est donc pas surprenant de voir paraître All Too Much sur Skydog. Oh what an album ! On y retrouve l’excellent «Amsterdam Dog» enregistré en 75 chez Peely, amené sur petit canapé de cocote. Ce vieux renard du désert qu’est Tyla sait siffler sa menthe à l’eau. Sous sa casquette à carreaux, il bascule dans une espèce de magie balladive, ça tourne au mythe. Tyla chante au mieux des possibilités du genre. C’est très impressionnant. Même son «Cannons Of The Boogie Night» sonne les cloches. Tyla le traîne dans la boue. Il est dans la vérité. Heavy boogie classique mais inspiré. Il allume jusqu’au bout de la boogie night. Il revient à son vieux fonds commerce avec «Moonlight», un boogie de rêve gorgé de swagger britannique. Ils font aussi une version d’«I Fought The Law» grattée au clair de clairette de London Underground. C’est aussi sur cet album que se trouve le fameux «Jumpin’ In The Fire», joué dans les règles de la Stonesy. Ça frise même un peu le glam. Tyla est dessus, ça se laisse écouter, même si c’est cousu de fil blanc comme neige. C’est d’ailleurs le seul reproche qu’on puisse faire à Tyla et aux autres pub-rockers : le classicisme.

On trouve dans le Tyla book un autre épisode pas très flatteur pour Marc. Une histoire tragi-comique, un promoteur suisse qui ne veut pas payer et en voulant planter son cran d’arrêt dans la main du promoteur, Marc a raté son coup et s’est épinglé la sienne sur le bureau comme un papillon. Ce qui pourrait expliquer le fait qu’il n’aimait pas trop qu’on parle de ce book.

Comme déjà dit plus haut, les Ducks ne roulent pas sur l’or. Dans son book, Tyla nous raconte un épisode anecdotique qui illustre bien ce sombre aspect des choses. En 1978, ils se retrouvent en tournée avec Rush. Le bassiste de Rush qui s’appelle Geddy Lee vient trouver Tyla dans la loge pour lui demander pourquoi il reprend la route tous les soirs après les concerts, et Tyla lui explique qu’ils n’ont pas de blé pour l’hôtel. Tyla dit aussi qu’ils jouent à l’œil. C’est ça ou rien en Angleterre. What ? Geddy Lee n’en croit pas ses oreilles. That’s crazy ! Et Tyla lui répond comme l’aurait fait Jean Gabin : I know. Alors Geddy Lee décide de changer tout ça. Il propose 500 £ par concert et prend en charge la bouffe et l’hôtel. Tyla n’en revient pas. Un vrai conte de fées.

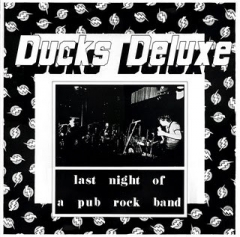

Avec ses faux airs de double live qui ne sert à rien, Last Night Of A Pub Rock Band joue pourtant un rôle essentiel dans l’histoire brève des Canards. Paru sur le label hollandais Dynamite Records en 1979, ce double live propose en fait le dernier concerts des Canards au 100 Club, le 1er juillet 1975. Tim Roper et Nick Garvey avaient déjà quitté le groupe, remplacés par Billy Rankin (drums) et Mickey Groom (bass). On n’écoute pas ça pour la qualité du son, mais pour l’ambiance. On découvre que les Canards avaient un choix de reprises assez intéressant : deux covers de Fog («Proud Mary» et «Have You Ever Seen The Rain» reprises illuminées par le jeu de Martin Belmont), de Dylan bien sûr («The Mighty Queen» et «Knocking On Heaven’s Door»), de Chuck Berry («Run Rudolph Run» et «Little Queenie») et des Stones (Brown Sugar» et «Midnight Rambler» que massacre Bob Andrews). Ils attaquent leur set avec «Fireball». En B, «Amsterdam Dog» confirme tout le bien qu’on pense de ce big heavy balladif et ils terminent avec «Going Down The Road», moment chargé d’émotion qui illustre la fin d’un groupe et d’une époque. Au dos, le mec du label écrit : «Alors les Ducks jouèrent leur ultime cut, «Going Down The Road» et rentrèrent à la maison.»

Après la fin des Ducks, Tyla produit des groupes, notamment Little Bob. En 1976, le jour de la Saint-Valentin, il rencontre McLaren et les Pistols dans un West London restaurant. Tyla est accompagné de Marc Zermati qui voulait signer les Sex Pistols sur Skydog - J’avais la dégaine du parfait greaser et eux looked like a collection of electrocuted fist-aid kits in tartan - Les Pistols demandent à Tyla ce qu’il a produit et il répond Shirley Bassey, ce qui fait éclater de rire Steve Jones. McLaren dit à Tyla et Marc de passer voir jouer le groupe le soir-même à Butler’s Wharf. Tyla trouve le groupe mauvais sur scène - I just didn’t get it so I passed. Marc loved them but, obviously, never got to sign them - Ainsi va la vie. Qui était à l’affût une fois de plus ? Zermati himself.

En 2007, Tyla remonte les Ducks avec Martin Belmont, Kevin Foster (bass et ex-Doll By Doll) et Jim Russel (drums, ex-Wild Angels et ex-Inmates). Ils enregistrent quatre albums ensemble, à commencer par un mini-album, Box Of Shorts. Malgré d’évidentes bonnes volontés, Box Of Shorts peine à convaincre. Tyla ramène sa fraise de clear blue sky & footprint in the sand dans «Tremolo Bay» et reste très formel avec ce «Dig It Deep» bien tempéré. Il fait de la vieille Americana dans «Long John» et sonne comme un étrange mélange de Dylan et de Dr. John. C’est justement Dylan qui sauve l’album avec «Absolutely Sweet Marie». Ça se passe entre deux big songwriters. Tyla chante le Dylan jeune avec la voix du Dylan vieux. Les attaques du grand Martin Belmont rentrent bien dans le lard de la matière. S’il faut retenir une cover de Dylan, c’est bien celle-ci. Tyla tisonne la légendarité, il chante de toute sa force tranquille. Encore une belle leçon de savoir-vivre qui ne profitera pas à grand monde, vu la désuétude dans laquelle sont tombés les Canards.

Il existe aussi un live à Monte-Carlo enregistré par la même mouture des Canards en 2011 et paru sous le titre Riviera Shuffle. Tyla sort la grosse artillerie pour «Paris 9» et ramène son sens aigu de l’énormité. Ils font en fait la promo de Box Of Shorts avec «Diesel Heart», «Dig It Deep» et «Red Dust Highway». Ce qui frappe le plus, c’est l’incroyable présence de Tyla. Il dégage tous les a-priori. Mais c’est Jim Russell qui vole le show avec son fouetté de fûts dans «Dig it Deep». Il joue avec une extrême agilité, mais aussi comme un fauve à l’affût. Tyla reste fidèle à sa manie des heavy balladifs, avec un Belmont en contrepoint toujours prêt à tailler sa bavette. Ils ressortent le vieux «Coast To Coast» pour l’occasion. Tyla s’amuse bien avec son vieux tagada. Ça finit par sonner comme un classique. Mais avec une section rythmique aussi parfaite, il ne craint rien.

Puis en 2010 paraît Side Tracks & Smokers, une compile avec un seul original, «Twist Of Fate», qui est en fait une cover de Bob Dyaln, mais enregistrée en 2009. C’est monté sur un dub sound et Tyla le chante jusqu’à l’ass de l’os. On croirait entendre le vieux Dylan. C’est assez pénible. Comme dirait l’autre : «Vinyle jaune ! 25 euros chez Gibert !». On trouve là-dessus une série de raw mixes datant du premier album des Ducks, du big heavy rock anglais d’accords lumineux. On se réveille un peu avec une série de B-sides de singles, notamment «Bring Back The Packard Car» et l’excellent «Two Time Twister». Les clameurs sont au rendez-vous, ça frise à nouveau la Stonesy, avec un vrai sens du story telling. C’est une fois de plus le boogie rock de rêve. La grande aisance de Tyla est un spectacle extraordinaire. L’album se termine avec une série de cuts live enregistrés en 2009 à Monte-Carlo. Jim Russell bat «Johnny Too Bad» comme plâtre. Ils ne font qu’une bouchée du vieux «Willie & The Hand Jive» de Johnny Otis. C’est tapé dans les règles du lard. Ils ramènent aussi leur science du heavy gut avec un vieux rock de Canard nommé «Long John». Et tout explose avec «Styrofoam». S’ensuit une version de «Teenage Head» qui dure 9 minutes, ce qui n’est pas forcément une bonne idée.

L’ultime coin-coin des Canards date de 2012 : c’est un album live, Rockin’ At The Moon, enregistré à Londres. It got my head real tense ! Eh oui, ils attaquent avec «Fireball». L’occasion est trop belle de re-savourer ce chef-d’œuvre. Il s’agit d’un rock d’une autre époque, celle des frissons du cuir et des choses de la vie. Tyla descend d’un ton au deuxième couplet. Bien sûr quand on le jouait, on jouissait dans son futal. «Fireball» était the real deal, claqué à l’accord avec du redémarrage en côte. L’autre point fort du live est le vieux shoot de «Willie & The Hand Jive». en fait, ils retapent dans tous leurs vieux coucous de Canards. Sur scène, les Canards se montrent à la hauteur de leur réputation : le son est excellent, section rythmique Foster/Rusell impeccable, avec en plus Belmont et Brinsley Schwarz. Ils amènent «Daddy Put The Bomp» à la vieille cocote des connaisseurs et ce démon de Tyla fait danser le rock’n’roll. Son Daddy est une pure merveille. Il peut gueuler, on est avec lui, down in the swamp, Daddy put the rock in my soul. Ils réussissent l’exploit de foirer l’intro de «Teenage Head», mais la suite est bien. Ils terminent avec un «Coast To Coast» d’antho à Toto. Décidément, rien ne vaut une bonne chanson.

En 1977, Tyla monte le Tyla Gang avec Bruce Irvine, un guitariste canadien, Michael Desmarais (drums, ex-Winkies) et Brian Turrington (bass). Ils se retrouvent sur l’un de labels en pointe de l’époque, Beserkley Records. Le premier album du Tyla Gang s’appelle Yatchless. Le hit de l’album se niche en B et s’appelle «The Young Lords» - They know they’ll get/ They’ll get through to you - Fantastique ! Tout repose sur le power du refrain. Avec cet album, Tyla privilégie les heavy balladifs, comme «Dust On The Needle», et Bruce Irvine joue ses bons vieux accords bien gras du bide. On a bien compris que Tyla ne cherchait pas à réinventer la poudre. L’A s’écoule paisiblement et s’achève sur un «Speedball Morning» que Tyla chante dans l’ombre d’une voix menaçante. «Don’t Shift A Gear» vaut pour un joli coup de boogie rock qui refuse obstinément d’aller éclater au firmament, en dépit un réel vivier de compétences. On trouve un autre hit en B : «Whizz Kid», back on the saddle again, doté d’un vrai texte de carburator deng - Motorcycle ride and brand new Dylan leopardskin pill box hat - Ne perdons pas de vue l’essentiel : Tyla est un lyricist exemplaire.

Il rend à nouveau hommage à Marc Zermati en évoquant le second festival de Mont-de-Marsan. Tyla pense que son groupe ne colle pas avec l’affiche, mais Marc veille au grain et les met à l’affiche du deuxième jour, juste après Little Bob. Pour Tyla, ce show est le meilleur de sa carrière. Un journaliste anglais alla même jusqu’à dire que le Tyla Gang fut le meilleur concert du week-end. Tyla se retrouva en première page du Monde avec le titre : «Un Nouveau Christ ?». Il dit encore que sans Marc, il ne serait pas devenu ce qu’il est devenu : «Il a fait ça pour l’amour de la musique et des fans. On lui doit énormément. Honte sur ceux qui l’ont oublié.»

Le deuxième album du Tyla Gang s’appelle Moonproof. Pareil, c’est l’album d’un seul hit, mais quel hit : «Suicide Jockey», lui aussi planqué en B comme une faute non avouable. Ça sonne pourtant comme une bombe. On pense au «Screwed-up» de Mick Farren : vrai son de Gang, chant gras double et sharp riffs. Avec cet album, Tyla va plus sur la grosse prod. Il va même friser le Springsteen sur certains cuts, ce qui n’est pas bon signe. On sent le vieux pépère à l’affût du succès. C’est en B que se joue le destin de cet album, avec «Spanish Sheet», presque un hit, très relaxé, suivi d’une «No Roses» monté sur un riff délicat et vainqueur à la fois. On sent clairement une volonté de hit, avec une mélodie intrigante et des effets mesurés. Avec «American Mother», Tyla va chercher le groove et les chœurs de filles évaporées. Il est bon quand il fait son Max la Menace et renoue avec les vieilles vibes de «Teenage Head». Il boucle sa B avec «Flashing In The Subway», une belle flambée de fin de non recevoir. Le Tyla Gang sait piquer sa crise, ils n’ont besoin de personne en Tyla Davidson. Bruce Irvine sait jouer le killer solo flash, il sait infecter un vieux cut.

Retour à Skydog en 1998 avec ce Blow You Out du Tyla Gang, une espèce de compile parue au Japon. On y retrouve un «Suicide Jockey» (1977) qu’on prend en plein poire dès l’ouverture du bal d’A. Very big cocoting. Tyla ne rigole pas avec la cocote. Il claque le meilleur (pub)rock d’Angleterre et chante à la coulée de bave. On possédait tous ce single Skydog à l’époque. C’est d’ailleurs le Tyla de la pochette qu’on retrouve en illustration de cet obituary. Tyla chante son Suicide Jockey jusqu’à l’ass de l’oss. Il chante son root down here. Blow You Out grouille de hits, comme par exemple «Whizz Kids» ou encore «Cannons Of The Boogie Night». Tyla sonne comme un chef de gang. Fabuleux boogie-man ! Et puis bien sûr «Styrofoam», le hit du voyou Tyla. Il chante comme un punk. Le seul qui a essayé d’en faire une star, c’est Marc. «Styrofoam» (1976) est aussi l’un des singles magiques de l’époque. Le plus frappant c’est peut-être la ressemblance avec Dr. John : même génie de la diction. Il y a aussi une ressemblance physique entre Dr. John et Tyla sur certaines photos, à cause de la barbe et de la prestance. «Paris Boogie» figure aussi sur Blow You Out. Difficile d’échapper à la grandeur du boogie anglais. On y reste avec «Texas Chainsaw Massacre Boogie». Pour l’amateur de boogie, c’est un régal. Tyla y fait son Américain de derrière les fagots de London. Il se prend pour un simili-Canned Heat et chante à la revancharde, il ne laisse rien au hasard, c’est un artiste complet.

Paru en 2010 sur Jungle Records (associés londoniens de Marc), Rewired propose un ensemble de choses extraordinaires, notamment les démos qu’enregistra le Tyla Gang en 1978 pour un troisième album qui devait s’appeler Whaleback et qui n’est jamais sorti, car Beserkley venait tout juste de les virer. Les bandes furent effacées mais Bruce Irvine réussit à conserver des cassettes et ce sont elles qu’on peut entendre dans Rewired. Tyla fait du glam d’ours mal léché avec «Jungle Of Love» et il chante «Bar Du Telephon» avec une voix de pervers sexuel qui bave sur sa veste. Il remet aussi en service l’excellent «Amsterdam Dog» on the run of the cocote sourde et se tape avec «Out On The Run» un vieux shoot de friendly boogie - I’m back on the run - Wow Tyla on te fait confiance, pas la peine de gueuler comme ça. Bruce Irvine prend le relais et ça tourne au big heavy power balladif. Tyla fout le souk dans sa médina. C’est «On The Street» qui ouvre le bal avec son big heavy sound et on retrouve à la suite des versions datant de 1977 et 1978 de «Styrofoam» (belle dégelée de Teddy Bear, avec un Irvine en embuscade), de «Dust On The Needle» (joué à la cocote sourde comme un pot), «No Roses» (Wrong baby you’re wrong, Tyla gratte la corde sensible du heavy balladif - Ain’t got no roses to send) et puis voilà «Moonlight Ambulance», heavy balladif de London dope craze qui ne sert à rien. Le disk 2 est un live enregistré dans une cave d’Epernay et notre vieux Jean-Jean qui était le premier fan de France du Tyla Gang (mais aussi de Chris Bailey) s’était rendu à ce concert. Il en reparlait chaque fois qu’il était défoncé. C’est vrai qu’il y a de quoi être traumatisé, si on écoute ça. Le concert démarre en force avec devinez quoi ? «Styrofoam», bien sûr. What an energy ! Dans les liners, Tyla nous dit que le concert fut enregistré sur un Aka 47, pardon, Revox A77 Mk III. Le son n’est pas jojo, Mike Desmarais semble jouer sur des caisses en bois, tellement le son est sec, mais le Tyla Gang passe en force. Ils jouent leur va-tout. Tyla revient à ses vieilles enclaves de middle rock d’envergure avec «Lost Angels». Il vise toujours l’excellence, même dans les caves d’Epernay. Il fait son big heavy Teddy Bear dans «I Don’t Want Your Love» et boom, tout explose avec «Suicide Jockey» - So instead of Stranglers, it’s Suicide Jockey - (oui car le Tyla Gang remplace au pied levé les Stranglers) et ça part en big rave up, sale merveille vénéneuse que ce riffing, pur jus de Tyla/Irvine, ça riffe à la poigne de fer. Puis Tyla annonce : «This one is called The Young Lords» (qui est oublié dans la track-list). C’est un hit phénoménal, incroyable intersection de l’intermission des protubérances pubescentes, le vieux Tyla fout le feu dans la cave, c’est un moment historique. Ces démons enchaînent avec «Cannons Of The Boogie Night» et «Fireball». Ils jouent le boogie le plus épais de l’univers. Absolute fucking genius. Il prend «Gonna Take Me Away» à la pire violence d’attaque frontale. Irvine passe en mode killer et le Tyla Gang descend aux enfers. Ils collent «The Muddy River» à la place de «Pool Hall Punks» (c’est curieux que le mec de Jungle n’ai pas corrigé cette erreur sur la pochette). La descente aux enfers se poursuit avec «Hurricane» qui n’est pas celui de Neil Young, mais il faut entendre Tyla bramer au sommet d’Hurricane. C’est un exploit sportif. Il va au-delà du possible et pousse encore des petits cris d’orfraie dans la frénésie du rumble. Il grimpe au sommet de son art. Comme on approche de la fin, il présente les musiciens. Ça se termine en apothéose avec «Whizz Kids», un nouveau shoot de heavy boogie idéal pour une cave à champagne. On se souviendra de ce live comme de l’un des plus grands du siècle passé et donc condamné à l’oubli. Oubli, régale-toi. Avale tout. Le seul bruit qu’on entendra bientôt sera le ressac des sargasses de la médiocrité.

Après la fin des Ducks et du Tyle Gang, Tyla entame une carrière solo. Il va enregistrer quatre albums sous son nom.

Pochette ratée et zéro hit pour Sean Tyla’s Just Popped Out paru en 1980. Tyla sort la big prod pour ce «Breakfast In Marin» dont il se dit si fier dans son book. Des accents dylanesques parcourent les cuts et on voit qu’avec «Lonelyhearts», il cherche le hit, comme le cochon cherche la truffe. En B, il revient au big boogie avec «Credit Card Bash». Un nommé Bam King passe des solos intéressants. Bruce Irvine refait surface dans «Big Fat Zero» et rappelle le temps d’un solo éblouissant qu’il est un grand guitariste. Et puis avec «Chase The Fire», Tyla renoue avec la grande aisance du vieux Canard.

Pochette atroce et zéro hit pour Redneck In Babylon paru en 1981, année de l’élection de François Mitterrand. Tyla s’entoure d’une autre équipe, mais c’est toujours le même son. «Casino Queen» vire même rock symphonique. L’horreur. On retrouve le calme avec «Daddy Put The Bomp» et «Let Me Love You» se veut puissant comme un seigneur de l’An Mil. C’est le domaine du vieux Tyla, il cherche toujours à passer en force. Mais c’est pas bon, mon pépère. Inutile de persévérer. Par contre, le «Lands Of The Buffalo» qui traîne en B finit en puissance, in the land where the Buffalo roam. On sent nettement la puissance du songwriter dans le «Babylon Suite» en trois parties qui clôt l’album.

Notre Tyty des Batignolles finit ses années 80 avec Rhythm Of The Swing, un album qu’il vaut mieux oublier. Il y rivalise de putasserie avec Dire Straits. Il y perd son âme. Des fois c’est pas beau de vieillir. Avec «In The Blood», il taille sa bavette de balladif avarié. Il réussirait presque à nous faire pleurer, ce vieux schnock. Avec «Running On Empty», on sent poindre une immense fatigue. Il termine avec «Tripocal Love», un heavy balladif chargé d’ambition sentimentale qu’il s’en va gueuler par dessus les toits, comme un Verlaine ivre de misère et d’absinthe.

Sean Tyla refait surface en 2007 avec Back In The Saddle. Ne regardez pas la photo qui se trouve à l’intérieur, car Tyla ressemble à un Metallica, avec son Stetson en paille et ses lunettes noires. En plus il force un peu sur le guttural dans «Montanarama». Avec cette espèce de rock FM, on perd de vue le Teddy Bear. Il va trop dans le powerful m’as-tu-vu. Il propose plus loin une version longue d’«All Along The Watchtower». On l’attend au virage. Il tente le coup. C’est de bonne guerre - There’s too much confusion - Comment passer après Jimi Hendrix ? Il gorge sa version de distorse - And the wind began to howl - Le plan est foireux. Il tente l’impossible, mais l’impossible porte bien son nom. Tyla tente de passer en force. On finit par comprendre qu’il ne faut pas attendre de miracle. Les albums américains de Tyla deviennent aussi bizarres que ceux de Terry Stamp. Même si le «Cross Pony» est plus viandu, il peine à convaincre. En homme civilisé, Tyla déroule avec «Moon Falls Down» le tapis rouge d’un balladif qui ne sert à rien, mais il insiste tellement que ça finit par devenir beau. Extrêmement beau. Il finit par emporter la partie à coups d’until the moon falls down. Il développe son cut de manière spectaculaire, il est dans l’excellence, il joue tellement sur l’insistance du croyant que «Moon Falls Down» devient un hit génial. Tyla embarque littéralement sa compo pour Cythère. Ensuite, on le voit hélas se vautrer lamentablement avec «Fightin’ Fifty Boogie», il chante au mauvais guttural et traîne sa légende dans la boue en voulant sonner comme les Maiden ou les Judas, ça tourne au gag. Comment un mec aussi doué peut-il se vautrer ainsi ?

Comme il a remonté les Ducks, Tyla remonte aussi le Tyla Gang et enregistre Stereo Tactics en 2013. Encore un album sur lequel il est conseillé de ne pas faire l’impasse, ne serait-ce que pour cette fantastique reprise du «Breed» de Nirvana. Tyla jette tous son power dans la balance, ça sonne comme du surf-garage, mais punk as hell - She said ! She said ! - Cette folie lui va comme un gant. L’autre big hit s’appelle «Chinese Moon», il y prend de l’opium in old Shangai. Sans douce est-ce l’album le plus rock de Tyla, c’est en tous les cas ce que tendrait à montrer «That’s Rock’n’roll» - Up in the hills/ They’re cooking a new kind of blow - et pouf, il nous envoie nager dans des piscines remplies de dauphins. Le riffing y est aussi puissant que les lyrics - Got me a pick up that runs on aviation gasoline/ It’s got a thousand watt stereo and 90’’ plasma screen - Tyla sait élever un débat. Encore plus heavy et même défenestrateur, voici «Hard Road Rocker». Tyla chasse sur les terres du Comte Zaroff. Il sort son meilleur guttural - I love to ride the highway/ Burnin’ rubber on the road - Il raconte même qu’il boit du mescal in the morning/ It brightens up my day et il crache le feu le soir when the band gets up to play. C’est dingue comme Tyla sait planter un décors. Sa vitesse de prédilection reste la heavy cocote sourde, comme le montre «Blood On The Radio». C’est assez convaincu d’avance - Rock’n’roll is a hard road to ride - les paroles de «Deadhorse Run» tapent aussi en plein dans le mille - It’s a short way to hell I know/ To kiss the Devil’s ass - Sorti du contexte, ça paraît bizarre, mais replacé dans le contexte, ça ne l’est plus, croyez-le bien. Dans «Long Road Home», il sort cette merveille : «If I die with my boots on/ Only get myself to blame.» Il conserve cette inexpugnable ferveur du boogie. Dans «Runaway», il dit que tous les maux du monde viennent du diable - There’s nothing you can do/ When the Devil’s out top play - et Bruce Irvine se fend d’un beau solo flashy flasho. Avec ses chansons imparables, King Tyla est assis sur un tas d’or. Et dans un ultime réflexe politique, il rappelle que the needy feed the greedy. Il termine avec «Lock & Load», une chanson d’alerte rouge - Check the people !

En 2013, Tyla enregistre son ultime album dans son endroit préféré, the Akkurat Bar, à Stockholm. Ce Live In Stockholm est une sorte de best of explosif. On y retrouve tous les hits, mais aussi Bruce Irvine et Mike Desmarais. Tyla finit son histoire en bouquet et on note l’excellente santé du son dès le gros riff d’intro de «Cannons Of The Boogie Night». Nombreux sont les groupes qui aimeraient sortir un son pareil. Même «Dust On The Needle» qui passait pour un balladif passe-partout prend ici une résonance particulière. On sent le gang bien soudé. Mike Desmarais n’a jamais aussi bien frappé. Tyla oh-ohte ses fins de couplets comme un cake. Quelle belle dégelée ! Du coup, les heavy balladifs prennent leur envol : on admire la force tranquille de «Lost Angels» et le coucher de soleil de «New York Sun». Les gros solos de Bruce Irvine grésillent dans l’embrasement crépusculaire. Oui, Bruce nous brise. «Hurricane» sonne comme l’explosion du bonheur et «Texas Chainsaw Massacre Boogie» comme la pire des déboulades. D’ailleurs c’est avec elle qu’ils terminent. Oh mais il manque les hits ! Pas d’inquiétude, ils sont là, à commencer par «The Young Lords» qui renvoie aux grandes heures de Kim Fowley, même sens de l’underground radieux et des soudains éclats de lumière, avec un Bruce Irvine qui part en fibrille de solo et un Tyla qui tartine ses young Lords they knew. Ils nous font plus loin le coup de l’enchaînement fatal avec «Styrofoam» et «Suicide Jockey». Ils tapent dans le dur, comme on dit chez les Portugais. Tyla attaque dans le sharp du shock et Desmarais cogne comme un soudard. Aw, ces mecs réduisent le rock en bouillie. Bruce prend soudain son solo en levrette, lui taille une croupière avec la frénésie maladroite d’une belette avinée. Ces mecs sont des démons, ne vous approchez pas trop près d’eux. Surtout du Bruce qui sous des apparences de mec sympa pourrait bien être le pire killer qui soit ici bas. Ils font du «Suicide Jockey» une vraie pétaudière, on s’y attendait un peu. Les voilà devenus féroces et rebelles, ils jouent au pumping heart. Teddy Bear on the run, il est imbattable à ce petit jeu. Ces mecs sont le secret le mieux gardé du rock anglais.

Signé : Cazengler, Tyla pas cent balles ?

Sean Tyla. Disparu le 17 mai 2020

Ducks Deluxe. Ducks Deluxe. RCA Victor 1974

Ducks Deluxe. Taxi To Terminal Zone. RCA Victor 1975

Ducks Deluxe. Last Night Of A Pub Rock Band. Dynamite Records 1979

Ducks Deluxe. All Too Much. Skydog 1998

Ducks Deluxe. The John Peel Sessions. Hux records 2007

Ducks Deluxe. Box Of Shorts. Hawkhead Records 2009

Ducks Deluxe. Side Tracks & Smokers. Jungle Records 2010

Ducks Deluxe. Riviera Shuffle. Jungle Records 2011

Ducks Deluxe. Rockin’ At The Moon. Mystic Records 2013

Tyla Gang. Yatchless. Beserkley 1977

Tyla Gang. Moonproof. Beserkley 1978

Tyla Gang. Blow You Out. Skydog International 1998

Tyla Gang. Rewired. Jungle Records 2010

Tyla Gang. Stereo Tactics. Ball And Chain Records 2013

Tyla Gang. Live In Stockholm. Angel Air Records 2014

Sean Tyla. Sean Tyla’s Just Popped Out. Zlich 1980

Sean Tyla. Redneck In Babylon. Zlich 1981

Sean Tyla. Rhythm Of The Swing. Instant Records 1983

Sean Tyla. Back In The Saddle. Hawkhead Records 2007

Sean Tyla. Jumpin’ In The Fire. Soundcheck Books 2010

MONTREUIL / 12 – 09 – 2020

LA COMEDIA

IENA / C' KOI Z' BORDEL

THE TRUE DUKES

J'fais un peu la tête. J'aurais pu faire coup double cette semaine, en ces temps de disette deux concerts à la suite, peut-être mon nom aurait-il été inscrit en lettres d'or sur le livre des Records, je ne peux m'en prendre qu'à moi, complètement oublié que hier soir c'était soirée rockabilly avec les Ringtones au Pub Le Bacchus de Château-Thierry, double raison de ne pas rater l'affiche alléchante de La Comedia, le moteur rassurant de la teuf-teuf gronde sur la N4, les Dieux de l'Olympe compatissants oignent mon âme meurtrie d'un népenthes, revigorant, sur la radio une revisitation de la carrière du Led Zeppe ! Je gare la teuf-teuf alors que le Dirigeable achève Rock'n'roll, quel magnifique cri de guerre conviendrait mieux à la soirée qui s'ouvre !

IENA

Ne sont que trois. Loin de moi l'abjection abhorrée de dire du mal d'un trio de rock'n'roll, cette formation de base du rock électrique, mais Stéphane le chanteur est absent titillé par une vilaine bébête qui court les rues ces derniers temps. Donc trois qui se tiennent debout et stoïques, tels les grenadiers de Napoléon massés devant les troupes prussiennes attendant l'ordre victorieux de charger, le temps qu'un long sampler déroule sa musique, pas une catapulte de cavalerie, plutôt les anneaux quelque peu entremêlés d'une marche cadencée.

Sur votre gauche, une bonne fée, de fait une véritable sorcière aux doigts crochus, faut voir comme elle tire sur les cordes de sa basse. Vous les crochette avec l'habileté diabolique d'un cambrioleur s'attaquant à la serrure de votre porte d'entrée, vous n'avez pas réalisé qu'il est déjà ressorti avec l'argenterie de la famille, mais elle ne s'enfuit point à toutes jambes, elle se jette sur la porte de l'appartement voisin, vous monte et descend les quinze paliers de son manche en un temps record, pour dégringoler au fond de la cave, autant vous dire que ça swingue un max, au début vous n'entendez qu'elle, en plus il y a l'impact, elle tire et elle frappe, une volée de bastos qui vous percent le buffet, et vous coupent le souffle de la vie. Z'êtes tellement focalisés sur la mitraille de cette amazone qu'il vous faut quelques minutes pour réaliser qu'elle n'est pas la seule à bosser.

Sur notre droite Eric, un roc dans la tempête. Guitariste et compositeur. Genre de gars qui a tout vu et tout fait. Statique. Le visage fermé. Oui mais c'est un subtil. Il est à la lead et vous ne savez pas où il vous mène, ne vous envoie pas une ribambelle de riffs dans les esgourdes, ne donne pas dans le spectaculaire, accorde sa confiance à l'auditeur, le juge assez doué pour qu'il suive. Ne pas le perdre de l'oreille, sinon vous errerez sans fin dans les structures labyrinthiques qu'il déroule avec un flegme étonnant, et puis il chante, comme pour lui-même, se lance dans d'étranges mélopées intérieures fascinantes. Pas un brin de séduction et tout le monde écoute avec attention. Une force persuasive tranquille

Michel Dutot, est à la batterie. Nous le connaissons, il est aussi le batteur de The True Dukes – les lecteurs à la mémoire alzheimerienne se repporteront à la livraison précédente – n'a pas la tâche facile, doit faire le pont ( important quand on s'appelle Iéna ) entre les abrupts dévissages des mains dansantes de la cigale Stéphanie et le sage fourmillement ramassé et industrieux des doigts de la fourmi noire d'Eric, s'en tire comme un chef, le fléau de la balance de la justice qui établit un équilibre parfait entre des modalités flottantes. Presque sans y penser, quelques coups, caisse claire et cymbale, et en trois coups de cuillère à peaux il vous monte la mayonnaise jusqu'au plafond. La preuve, n'ont-ils pas un titre nommé Black Icare ?

On se serait contenté d'eux tout seuls, mais les amis sont au rendez-vous, Jyb le chanteur des True Dukes vient pousser la goualante sur L'hymne et en final sur Citoyens du Monde. Un boute-feu, nous y reviendrons plus tard. Mais aussi Isa – la chanteuse de The Red Truck, vous savez ce camion de pompiers squatté par des pyromanes – qui se déchaîne sur trois titres consécutifs, Stooges, Pixies, Rory Gallagher, trois tueries, même qu'elle termine sur une étrange danse du scalp, pas besoin de beaucoup d'imagination pour comprendre qu'elle est en train de découper en petits morceaux ensanglantés un pauvre prisonnier attaché au poteau de torture, et toute La Comedia l'encourage en hurlant de joie, en plus Iéna déverse sur la salle un son pistolien à vous donner envie de vous faire sauter la cafetière rien que pour le plaisir.

Un set trop court, juste pour comprendre que Iéna en a dans l'alambic. Ne sont pas nés de la dernière pluie. Savent tout faire. Une belle ouverture de concert, qui vous aiguise les dents à en rayer le parquet. Faudra les revoir à quatre.

C' KOI Z' BORDEL

Ne sont que trois. Mais pour eux c'est normal. Un peu comme quand votre gamin vous annonce que pour son anniversaire il n'a invité que trois copains. Les meilleurs, qu'il a ajouté. Mais en quoi ? Lorsque vous rentrez chez vous, votre appartement est ravagé et après l'envoi des photos l'assureur vous rappelle que les dommages de guerre ne sont pas prévus par le contrat.

Tableau d'honneur. Ou de déshonneur selon vos préférences idéologiques. Le meilleur en batterie, c'est Olivier. Du bois centenaire dont il nous brûle les oreilles. Une machine automatique. Quand il frappe, il frappe. D'abord il n'arrête pas. Impulse toute son énergie. En rajoute. L'en fait des tonnes et ça détonne. Claquements secs ultra-rapides à répétition. Si j'osais, j'écrirais qu'il met du cœur à l'ouvrage, à lui tout seul une compagnie de CRS s'activant consciencieusement sur les crânes de paisibles manifestants exerçant leur simples droits démocratiques de déambuler sereinement dans les rues, mais cette comparaison risque de ne pas leur plaire. Ce sont des teigneux. Ne s'en cachent pas. Des minutieux aussi. Fournissent les paroles et l'explication orale pour les intelligences obtuses au cas il y aurait dans le public quelques esprits non-avertis. Ainsi quand ils annoncent Les Nuisibles donnent des exemples, non ce ne sont pas les renards sanguinaires qui visitent vos poulaillers, mais les patrons, les juges, les policiers, les banquiers qui veillent sur notre bien-être d'esclaves soumis et notre sécurité d'ilotes apeurés par leurs ombres, parce que les stupides poulets saignés à blanc c'est nous.

Z'ont choisi leur camp, A coups de pelles dans la gueule, Allez tous vous faire enculer bande de bâtards, nous assène Cyril. Une belle voix, porteuse, un peu vrillée, qui s'enfonce dans vos tympans comme une vis sans fin, une trépanation idéologique qui vous fait du bien. Le tout agrémenté des cisailles de sa guitare, force de persuasion assurée. Maîtres mots : vitesse et précipitation. Ne laissent pas retomber la flamme.

Stéphane à la basse assure le grondement de base. Sur le même modèle que ses deux acolytes, partisan de la cabosse plein pot. Pousse sans ménagement la matière sonore au bulldozer, vous la ravachole de haut en bas, C' koi z' bordel déteste les temps morts. Ils aiment la vie pétillante et explosive. Colorée noir anarchie strié de jaune gilet. N'ont pas le punk sinistrose. Pas rose non plus. Ne vous laissent pas un instant de répit, enchaînent les titres sans rémission, ne sont pas cois mais foutent un bordel inimaginable, beau tangage devant la scène, une véritable fête, une crise aggravée d'épilepsie, pas du tout Waterloo morne plaine. Un régal. Se déguste brûlant. Garçons sauvages.

THE TRUE DUKES

A cinq sont un peu serrés sur la scène mais ça ne se voit pas, et pour être plus précis ça ne s'entend pas, because z'ont le son parfait, méchamment mis en place, aéré, une netteté étonnante, pas le gazouillis des petits zoziaux dans le jardin municipal, un true truc beaucoup plus percussif, les battements d'ailes de Quetzacoalt le serpent à plumes qui fonce sur vous pour vous déchirer les entrailles de son bec invincible. Le genre de désagrément que votre sensibilité exacerbée d'esthète rock'n'roll vous permet d'apprécier à sa juste valeur.

Dans ces cas-là ne faut pas désigner le coupable mais définir le responsable, ne se cache pas, l'est tout au fond contre le mur, et il distribue. Vous aimeriez savoir quoi ? Le silence. Cela peut sembler bizarre, car il fait pas mal de bruit, il a la frappe puissante et punchy de Sugar Ray Robinson sur le ring, il n'en abuse poing, il espace ses coups mais vous les abat avec un mortel aplomb, Micky Boys, le métronome, le maître homme, vous définit l'espace en espaçant les retombées de ses baguettes, sonne le tocsin sur sa grosse caisse pour galvaniser les troupes qui n'en ont pas besoin.

Le Micky vous définit la structure, ne reste plus qu'à remplir les intervalles. Du boulot pour tout le monde, car entre les ogives de cette cathédrale punkézoïdale qu'il élève, vous avez les vides à combler de parois épaisses, attention les Dukes ne font pas expressément dans la dentelle, plutôt dans la pierre massive. La première qui s'y colle, c'est la basse de Kamboui, les deux mains en plein dedans, sa spécialité c'est les architraves, c'est vrai qu'il est un peu archi-grave, comment parvient-il notre mécano à refiler des lignes de basse aussi épaisses que les entablements des colonnes des grands temples antiques et en même temps à déployer sur leurs épaisseurs le swing d'une sculpture aux fines ciselures. Rajoute la feuille d'acanthe qui vous enchante.

N'ayons pas honte de le dire, the True Dukes trichent dur. Plutôt trois fois qu'une. C'est leur truc, leur papier true-mouches, l'on n'aliène pas la sympathie des spectateurs avec de la soupe d'ortie, de temps à autres, ils sortent la grosse artillerie, trois guitares en même temps, et là ils sont imparables, rendent l'assistance totalement folle, la transforment en derviche tourneurs animés par des moteurs électriques. Des pales tournoyantes d'hélicoptères détachées de leurs rotors virevoltent sans frein devant la scène.

Sous son bonnet Riko affiche une sérénité sans égale. L'est tout sage avec sa guitare. L'est habité par intermittences de crises de démence. Peu spectaculaires, ne saute pas partout, l'a simplement les doigts qui ricochent sur les cordes, et alors là, pas besoin de taper sur la porte du paradis pour demander à entrer, Riko vous l'ouvre en grand. Tromperie sur la marchandise, c'est celle de l'enfer et vous voici encerclés sans rémission dans un riff infini de feu incandescent qui vous calcine la moelle épinière en moins de deux secondes. Vous pensez que vous finirez en torche vivante mais non Riko referme le vantail et vous vous retrouvez tout bête d'être encore là. Riko le riche n'est pas cruel, vous laisse entre les mains de Kikaï.

Un autre père de manche. Dans ses mains de géant, la guitare semble minuscule. Mais il en prend soin. La tient serrée avec sollicitude. Ressemble un peu au Duc ( pardon au Duke ) de Nevers dans Le Bossu de Paul Féval qui se bat en duel contre un groupe de spadassins, portant son bébé dans le repli de son bras gauche. Kikaï ne la quitte pas des yeux, la couve du regard, mais de ses doigts il vous file de ces terribles poinçons aussi efficaces que la terrible botte de Nevers, vous troue le front, vous transperce le cerveau à chaque fois. Vous tombez mort sur place en criant nevermore mais vous vous relevez aussitôt car never mort les coups d'épée maléfiques de Kikaï attisent en vous l'appétit de vivre.

Trois guitares de temps en temps car Jyb se déleste souvent de la sienne, un grand gaillard, sa haute taille et sa queue de cheval lui refilent l'allure d'un scalde échappé d'une antique saga nordique, ces récitants vénérés qui pour donner du courage à l'équipage et défier les Dieux, scandaient de farouches épopées sur les drakkars assaillis par les tempêtes. Plante ses dents dans le vocal et ne lâche plus, vous le mastique avec avidité, un molosse qui rompt un fémur de bœuf d'un seul coup de dents tranchant comme la lame de la guillotine. Vous passe le répertoire du groupe à la moulinette. Idem pour les reprises. Tout ce qui entre fait ventre, même cette version de Laid des laids de Gainsbourg qu'il vous épice sous forme d'hymne punk.

Un set mené de toute folie, y'en a pour tout le monde, Eric de Iéna au micro, Kamboui passe son joujou à à Stéphanie qui nous montre avec quel savoir-faire ( ancestralement genré ) les filles savent s'occuper des nourrissons criards, Jyb dédie spécialement Le Mitard à Rachid qui au comptoir abreuve la foule, et puis je ne sais plus, The True Dukes ont La rage, La Comedia est transformée en émeute dans la cellule numéro neuf du pénitencier national covidique, que dire de plus, que cette soirée fut un régal rock'n'roll ! La preuve, Isa est remontée sur scène et nous a smashé Rock'n'roll de Led Zeppe, difficile de faire mieux pour boucler la boucle de cette soirée !

Damie Chad.

( Photos : Isabelle Jarre )

HYBRID COGNITION

HEAVYCTION

( EP / Bandcamp / You Tube )

Nous ont impressionné lors du concert ( voir chronique 475 ) de Château-Thierry, n'étaient pas comme le corbeau de la fable, n'avaient aucune galette vinylique ou cédéique à laisser tomber du haut de leur bec sur les foxes-fans affamés, juste l'indication de la possible connexion à leur EP vieux de trois ans. Donc nous sommes allés écouter. Et voir. Parce que sur YT vous trouverez le clip-vidéo.

La première fois que j'ai déchiffré le nom du groupe, sur le T-shirt d'un gars qui n'arrêtait pas de bouger j'ai lu Heavaction. J'ai immédiatement traduit, heavy / action, ces gars-là vont nous bourrer le mou à la vitesse du mur du son, à part que là la balle nous foudroiera en retard bien après le son... ben non, le concept est beaucoup plus complexe que cela, heavyction c'est heavy et éviction. Cela vous concerne un peu, ne s'agit pas non plus de vous et de votre médiocre personne, mais de cette saleté de race humaine en son entier. Et pas par un malheureux virus mortel et proliférant. Par les machines. Un scénario de science-fiction maintes fois traité dans des films et des bouquins. Déjà Wells dans L'île du docteur Moreau, avait abordé dès 1896 le thème de l'hybridation, ne parlait alors que de traficotages chirurgicaux entre animaux et hommes, depuis le danger se rapproche, qui n'a entendu parler de réalité augmentée et de transhumanisme, un film comme Matrix est un parfait exemple de ces vertiges futuro-existentiels...

Kumus : à l'origine Kumus est un guerrier mandalorien dont l'histoire est révélée dans la tumultueuse saga livresque de Star-Wars. Rien à voir avec l'univers de Petit Ours Brun. Âmes et oreilles sensibles s'abstenir. Seule la haine est plus forte que la mort, car lorsque vous haïssez et semez la mort, vous êtes vivant. Brutal clip. Toutefois la musique est plus forte que les images. Elle a tendance à les effacer, à les reléguer dans une zone de désintérêt profond. Vous emporte sur le toboggan de la mort. Une espèce de course contre la montre. Mais le son se déploie comme le drap du lit d'un moribond que l'on retire d'un coup sec, on dirait qu'on lui ôte le temps de mourir et celui de vivre. Kumus est à écouter comme un acte musical à part entière. Un de ces coups de dés mallarméens que l'on tente pour détruire le monde. The key : la clef est à l'intérieur de nous, il suffit de la trouver... Ce n'est pas celle du bonheur. Juste pour forcer la serrure qui met en communication la petitesse du microcosme humain et l'infini du macrocosme universel. Un seul trou et deux portes s'ouvriront. Grognements exponentiels du vocal et guitares qui filent comme pluie de météorites qui s'écrasent sur le sol raboté de votre conscience et traversent les espaces interstellaires infinis. Une espèce de prière insultante à l'infinitésimalité de l'illimité. Des voix qui se rejoignent en un chœur fabuleux, des guitares qui tissent une espèce de chant gravitationnel de triomphe et le hurlement du loup Fenrir qui dévore la main du dieu ou de l'homme qui détient la clef. Into Hiding ( Amorphis Cover ) : reprise d'Amorphis groupe d'heavy death metal finlandais qui explore des thèmes similaires à ceux de Heavyction, centrés sur le concept d'anamorphose ou pour être moins simple d'amétamorphose, l'idée que tout changement engendre aussi mais pas uniquement le néant. Un vocal théâtralisé et déclamatoire qui, pour employer une expression nietzschéenne, cligne de l'œil. Cet Into Hiding ne serait-il pas une intro-hiding, comme l'œil blafard de face cachée de la lune hécatienne. Le morceau se déroule selon une rituellique déambulation emphatique, le générique d'un film catastrophe métaphysique.

Cet EP d'Heavyction est fascinant. Présente l'aspect d'une pyramide à trois faces, forgée d'un métal inconnu qui permet d'entrevoir des aspects ignorés de notre monde que les reflets évanescents et fantomatiques qu'il projette dévoilent et teintent d'un obscur mystère. Mourir pour revivre. Ou : Mourir pour vivre. Cochez la bonne case. Ici l'on perd à tous les coups.

Damie Chad.

DANIEL BOONE

VIE ET LEGENDE D'UN PIONNIER AMERICAIN

JOHN MACK FARAGHER

( Editions du Rocher / 1996 )

Salvador Dali vante dans un de ses écrits l'incomparable prééminence du peuple espagnol sur tous les autres car il aurait inventé le principe du sous-marin et de l'hélicoptère. Nous lui laissons l'entière responsabilité de ses assertions, nous nous contenterons de répliquer que les américains eux ont inventé le rock'n'roll et Edgar Poe, ce qui nous semble participer d'une véritable éblouissance souveraine. Toutefois ce genre de concours de cour de récréation n'offre que peu d'intérêt, de toutes les manières il reste à savoir qui a inventé les américains. Nous ne possédons pas la réponse, je tiens à préciser que nous ne la trouverons pas le livre de John Mack Faragher consacré à une des figures mythiques de l'Ouest américain.

Peut-être le nom de Faragher ne vous est-il pas inconnu, du moins vous dit-il quelque chose, regardez par exemple au dos des pochettes de Willy de Ville, Wanda Jackson, Dusty Springfield, les frères de Mack œuvrèrent dans la musique, vous retrouvez même le nom de l'aîné dans la programmation de la célèbre émission American Bandstand... mais John devait être l'intello de la famille, né en 1945 il est devenu un professeur d'université bardé de récompenses et spécialisé dans l'histoire de la formation des Etats-Unis.

Pas étonnant qu'il se soit donc intéressé à la vie de Daniel Boone. Une des images chocs de mon enfance : une illustration du Daniel Boone due au pinceau de Myriam Huford dans Les Petits Livres d'Or, notre héros s'emparant d'un poney tatoué de belles peintures de guerre pour s'évader des féroces indiens qui le retenaient prisonnier... et puis plus rien pendant des dizaines d'années jusqu'à ce que je me plonge dans ce livre.

John Mack Faragher nous fait dès le début du livre le coup du gars qui ne sait rien mais qui vous raconte tout. Ce que l'on connaît de Daniel Boone tiendrait en une demi-page décrète-t-il au début de sa relation, et plouf il nous pond un pavé qui frôle les cinq cents pages. Sans remplissage, des noms, des dates, des faits, et toute une époque révolue qui revit en un récit haletant. En plus son héros n'est pas le premier en tout, même son titre de gloire de découvreur du Kentucky est historialement faux. Bien d'autres ont pénétré avant lui dans cette promesse d'Eldorado et quand il est parvenu à fixer une crasseuse implantation villageoise dans ce qui n'était pas encore l'état du Kentucky, son nom ne s'écrit pas en tête du classement, il occupe la détestable place poulidorienne... Faut être juste, Daniel Boone n'a jamais rien revendiqué de semblable. D'abord c'était un taiseux, et puis la seule chose qui l'intéressait c'était la chasse.