KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 399

A ROCKLIT PRODUCTIOn

27 / 12 / 2018

|

RACHID TAHA / MARTY BALIN / OVEREND WATTS / LEON RUSSEL TONY MARLOW / ALICIA FIORUCCI GREIL MARCUS / JOHN KING |

Taha pas de pot, Balin pas de bol

On allait quand même pas finir l’année sans dire adieu à Rachid Taha, l’une des stars de ce qu’il faut bien appeler le rock méditerranéen. Il vient de partir au casse-pipe. Ce fantastique petit bonhomme aura su rocker bien des salles au cours de sa courte vie, et il n’était pas rare, au temps des grands shows de l’Élysée Montmartre, de le voir finir son set au sol, vidé, rincé, aussi lessivé qu’on peut l’être quand on a jeté tout son être dans la bataille. Rachid Taha était une bête de scène, au même titre qu’Iggy Pop ou Lux Interior et quand le bouzouki attaquait «Bent Sahra», alors tout explosait, les tambours du désert battaient la mesure, une houle soulevait le public, on vibrait tous au beat des tambours berbères, on s’offrait au vent du désert, ce souffle nous ramenait aux origines de la vie, aux origines du rock, car c’est bien de cela dont il s’agissait. Il n’existait rien de plus primitif, au sens sacré du terme et quand les filles chantaient par dessus le beat des tambours, alors Rachid et son groupe atteignaient les limbes du génie. Comme dans une espèce de grand raccourci, l’évidence flashait le lien direct entre l’état primitif et l’accomplissement du génie. C’est là où se situait Rachid Taha et il ne fallait surtout pas s’étonner de voir des sommités comme Steve Hillage et Eno l’accompagner sur scène. «Ya Rayah» sonnait aussi comme un chant de ralliement, sa prodigieuse beauté mélodique remontait à la nuit des temps, le groupe dégageait ces parfums d’Arabie qui firent jadis rêver les aventuriers, massive extase d’élan sublime, tu y aurais dansé jusqu’au bout de la nuit célinienne, cette musique dégageait quelque chose d’à la fois victorieux et de très humble, un mélange que tu ne trouveras évidemment pas dans le rock, car cette musicalité existait bien avant l’Occident. D’où sa grandeur séculaire. D’où les ondes tutélaires. Rachid Taha tirait toute sa force de l’Afrique, celle qui fit tant peur aux blancs, à cause de son animalité. Mais ce que les blancs colonialistes n’avaient pas compris, c’est que cette musique était joyeuse, bien au-delà de toute expectative. Cette musique était tout simplement à l’image de la vie, colorée, sexuelle, libre et sacrée. Rachid Taha dansait avec la vie plutôt que de danser avec les loups, il se comportait sur scène comme un amuseur de foire, du type de ceux qu’on croise sur le marché aux chameaux de Ouarzazate, et soudain, des clameurs antiques entraient dans ce tourbillon de vie. On croyait entendre sonner les trompettes des armées de l’antiquité, des clameurs d’écrasante supériorité jaillissaient au loin comme portées par l’écho du temps, cet expressionnisme musical semblait ouvrir une porte sur la démesure du désert. Diable, comme ces clameurs pouvaient être capiteuses. Elles foulaient les frontières dessinées par des géographes ignorants et repoussaient les colonnes infernales de l’envahisseur. Avec deux fois rien, c’est-à-dire des instruments berbères, Rachid Taha parvenait à fabriquer du Technicolor pour chasser les ombres. Il mêlait sa fabuleuse énergie aux chœurs de femmes et aux nappes de violons, son exotisme coupait le souffle par la seule vertu de sa beauté canonique. Rachid Taha chantait comme un prince mauresque, avec une grandeur sauvage qui échappait à la compréhension de l’occidental, il s’inspirait de la beauté des songes, il puisait dans l’entre-deux mondes scintillant d’une culture infiniment plus raffinée que la nôtre. Et tellement plus musicale que ne le fut jamais celle des autres coins du monde. Ces gens avaient le beat du désert et des montagnes dans le sang. L’origine de toute vie.

En réinventant la grandeur du souffle des tribus, Rachid Taha atteignait à une sorte d’universalisme, le même que celui de Monk, le même que celui de Jimmy Webb, le même que celui d’Erik Satie. Avec seulement un tambour berbère et un bouzouki, il élevait l’art au degré supérieur. Il fallait voir à quel point il aimait la vie. Il en faisait une profession de foi. Dans ces beaux albums que sont Diwan et Tékitoi, des clameurs fantasmagoriques remontaient du passé. Certains cuts relevaient de la puissance fondamentale, de la vraie profondeur de ton. Rachid Taha nous parlait d’éternité féerique. Il tournoyait au son des instruments d’un dieu miséricordieux. Il nous emmenait sur les marchés, dans les villages pour y entendre cette musique qui fascina tant Paul Bowles et Brian Jones.

Quant à Marty Balin, c’est une autre histoire. Celle d’un loser complet. Il vient en plus de casser sa pipe en bois, quinze jours après Rachid Taha. Le Jefferson Airplane ? Oui, c’est son groupe, il composait et chantait en lead, mais ça n’a pas duré longtemps. Le temps de deux albums, Takes Off et Surrealistic Pillow.

Takes Off décolle en 1966. Les morceaux sont pour la plupart un peu faiblards. Heureusement Jack Casady s’en vient fracasser «Run Around» au bassmatic. Le seul autre intérêt de l’album, c’est le jeu de batterie de Skip Spence qui allait quitter le groupe pour fonder Moby Grape. Avec la faiblesse des morceaux, l’autre gros défaut de l’album est le mix : la pauvre Jorma Kaukonen est mixé très loin derrière. Il fut vraiment gentil d’accepter un tel traitement. L’Airplane parvient à passer aux choses sérieuses avec «Chauffeur Blues». On a là un heavy boogie blues monté sur un beat assez dément. Pauvre Marty, le premier album de son groupe avait des faux airs de pétard mouillé.

Surrealistic Pillow sort en 1967. Cet album est aujourd’hui encore considéré comme un classique du rock californien. Grace Slick vient tout juste d’arriver dans le groupe. Elle amène «Somebody To Love» qui sonne comme une embellie. La chose est travaillée à la planance latérale. Marty et Paul Kantner viennent épauler Grace dans les refrains. On sent chez elle la poigne d’une femme ferme. Elle ne lâche pas prise. Derrière, ça joue à la vie à la mort. Jack Casady bassmatique comme un démon dans le fond du studio. Son drive sonne comme un pouls. Avec l’excellent «3/5 Of A Mile In 10 Seconds» que compose Marty, l’Airplane passe au pur garage californien. Spencer Dryden qui a remplacé Skip Spence bat ça si sec. L’Airplane s’énerve. Ça lui va bien. Marty, Grace et Paul Kantner chantent à l’unisson du saucisson révolutionnaire. Ça nous donne ce Frisco sound, clair et limpide, qui va devenir leur marque. Avec «Embryonic Journey», Jorma tape dans le dur du blues. C’est à cette occasion que le monde découvre un virtuose hallucinant, l’un des plus grands guitaristes américains. Grace compose un autre hit, le fameux «White Rabbit» qui se veut psyché en diable. Elle monte en première ligne, redescend les marches de la cave puis remonte déployer ses ailes. On pourrait qualifier «White Rabbit» de garage psyché évolutif avec un faux-air de marche militaire. Sacrée Grace, elle peut monter toujours plus haut dans les altitudes. Elle restera pour beaucoup la passionaria du Frisco Sound. Puis Marty nous sort de sa manche l’ultra-classique «Plastic Fantastic Lover», the real deal, du pur jus de Frisco band, comme dirait Mike Wilhelm. C’est puissant car suivi au riff par Jorma et joué en sourdine par Jack.

Mais la fête ne dure pas longtemps, car sur le troisième album, After Bathing At Baxter’s, Marty se met en retrait et ne co-écrit qu’un seul titre, l’ineffable «Young Girl Sunday Blues» monté sur un groove impeccable. Il ne composera plus rien pour l’Airplane et se limitera à chanter en chœur et à rester dans l’ombre. Grace Slick et Paul Kantner ont pris le pouvoir dans le groupe. D’ailleurs, Marty ne s’entendait pas très bien avec Grace Slick. Il régnait entre eux une sorte de tension. Dans ses mémoires parues en 1999 (Somebody To Love. A Rock’n’Roll Memoir), Grace Slick avoue avoir baisé tous les mecs de l’Airplane sauf Marty, un Marty qui disait-il n’aurait jamais accepté de dormir avec elle, même si elle avait insisté.

L’autre épisode qui illustre bien la carrière de ce loser patenté est Monterey Pop, le film de DA Pennebaker : on y voit Grace Slick mimer les paroles de «Surrealistic Pillow». En réalité, c’est Marty qui chante, mais on ne le voit pas à l’écran - I was really hurt. I was young and was like awwwwwww - Marty vécut l’épisode très mal. Le pire est à venir avec Altamont, le concert gratuit organisé par les Stones en 1969 : c’est Marty qui prend un tas dans le gueule sur scène en voulant tenir tête aux Hells Angels chargés de la «sécurité». Bahhhm ! En pleine gueule. K.O direct. Au tapis. Des choses comme ça n’arrivent qu’à Marty. Ça ne serait jamais arrivé à Keef, par exemple. Le pire est que Marty s’appelait Buchenwald à l’état civil. Avec un blaze comme celui-là, c’était foutu d’avance. Mais «Plastic Fantastic Lover» va rester accroché au firmament du rock américain.

Signé : Cazengler, complètement tahé et pas très balin

Rachid Taha. Disparu le 12 septembre 2018

Marty Balin. Disparu le 27 septembre 2018

Overend is over - Part Three

Même si vous prenez soin d’éviter les disques des charognards, dans le cas d’Overend Watts, vous allez être obligé de faire une exception. Angel Air sort un excellent album posthume intitulé He’s Real Gone, ce qui ne manque pas d’humour. On sent le répondant dès le morceau titre, mais c’est avec «The Dinosaw Market» que ça explose. Overend joue tous les instruments sur cet album, il programme, alors forcément, le son peut paraître spécial, mais il a autant d’idées qu’en 1972. Il chante son cut en cockney. C’est d’une classe pour le moins effarante. On souhaite ça à tous les débutants. Il profite de l’occasion pour s’y tailler un passage au solo trash. Voilà, c’est tout lui. Il tape un «He’d Be A Diamond» digne du Bevis Frond, il joue à la fantastique attaque de pop-rock, but he wants to let you know. Il joue ça à la régalade épouvantable, il pulse dans le giron du grand rock anglais. Il ramène les grosses guitares de proto-punk dans «Belle Of The Boot» - Every sunday morning - Superbe, violent, bien envoyé - She’s a belle of the boot - Overend sait composer des hits d’une rare puissance. Et il nous refait le coup du départ en solo trash. Puis il se déguise en géant de la power pop pour «Endless Night». Ce démon est parfaitement à l’aise, il nous sort l’un des meilleurs crus de power pop qui soit ici bas. Il le distille avec un art consommé. Overend reste frais et vivace comme une carpe. Il gratte son «Magic Garden» au banjo. Le héron et le king fisher sont ses seules compagnies. Étonnant mélange des genres. Il tape un vieux groove à l’Anglaise avec «Rise Up». Il l’allume au refrain, c’est de bonne guerre, après tout, et il libère un bouquet de chant et d’harmonies à la Beach Boys. Attention, ce disk est une œuvre d’art, car voilà qu’avec «Search», il fait du John Lennon. Avec «The Legend Of Redmire Pool», il s’inscrit dans la veine Cockney Rebels qu’il affectionnait tant au temps de Mott et des British Lions. Il évoque Mad Shadows et stompe joliment sa proggy motion. En fait, Pete Overend Watts est aussi passionnant que John Entwistle : leurs albums sont des mines d’or à ciel ouvert. Il tape «Prawn Fire On Uncle Sheep Funnel» à la slide de Camaret et en soi, c’est assez admirable. Il se lance dans la petite prog de basse terre, mais on lui donne l’absolution. Il file droit sur le couchant, le théâtral, le petit gothique de back street, comme sur le dernier album de Mott. Dans «Miss Kingston», il tape dans la nostalgie, avec autant de brio que Nikki Sudden dans «Green Shield Stamps» - I used to go shopping at the high street/ The prices were the best - Il chante la nostalgie du temps d’avant, comme jadis Mouloudji et d’autres poètes chantaient le Paris de leur jeunesse. Tout ce qu’Overend fait touche une corde sensible, notamment dans la région de l’affect. Et tous les fans d’Overend vont ADORER le petit cadeau d’Angel Air : la démo de «Born Late ‘58». Il s’agit là de l’un des hits fondamentaux du mythe Mott. Buffin le bat au drumbeat de démon et Watts le cisaille au riffing londonien. Il chante mieux que l’Hunter, il shoote son leader et son see her. Overend Watts est l’âme de Mott, de la même façon que Plonk Lane était l’âme des Small Faces, puis des Faces. Overend part en killer solo, une vraie expédition punitive ! Morgan pianote dans son coin. Ils font Mott à tous les trois. Voilà la morale de cette histoire. Quelle démo ! Elle sonne comme une preuve par 9. Overend Watts est le riffeur supremo de toute cette histoire. Que de jus, Jim !

Signé : Cazengler, Overond comme une pelle

Overend Watts. He’s Real Gone. Angel Air 2017

Russell et poivre - Part Two

Comme dans le cas d’Overend Watts, on va faire exception à une règle voulant qu’on ne touche pas aux disks des charognards : cette fois, il s’agit de l’album posthume de Leon Russell, On A Distant Shore. Impossible d’ignorer une telle merveille. Comme dans les cas de David Crosby, de Johnny Cash ou de Ray Davies, ces vieux de la vieille s’améliorent à l’approche de la mort. Tonton Leon s’est fait la cerise, mais il avait eu le temps d’enregistrer cet ultime chef-d’œuvre. Et ça prend une ampleur irréelle dès le morceau titre, orchestré aux trompettes de la renommée. Tonton Leon groove comme un dieu. Pas la peine d’aller perdre ton temps à écouter les chanteurs à la mode, écoute le vieux ! Il connaît tous les secrets, comme Fred Neil et Jimmy Webb, il sait comment on décolle pour aller flotter dans l’azur prométhéen, il sait fabriquer de la magie. Cette chanson est le message d’un homme arrivé au paradis avant sa mort. Il a même l’air de nous dire qu’on ira tous au paradis. Il faut l’entendre crooner «Here Without You», il règne sur la terre comme au ciel. Voilà Tonton Leon dans toute sa splendeur magnanime. Il tape à la suite dans son vieux hit, «The Masquerade», il sort le Grand jeu daumalien, il fait dans l’océanique et s’étend à perte de vue, l’orchestration en dit long sur sa grandeur d’âme, c’est tout simplement à tomber de sa chaise. Il swingue le bien-être de profundis, à l’élégance d’Oscar Wilde. «Love This Way» vaut aussi le déplacement, Tonton Leon y va tranquillement, il tire les oreilles de ses mots, il reprend tout à zéro, comme s’il en avait encore le temps, mais la seule chose qui l’intéresse, au terme d’une vie si bien remplie, c’est le grand art, l’alchimie sonique, alors il swingue comme un vieux pirate et donne une belle leçon de maintien tardif. Une petite leçon de boogie ? Alors écoute «Black And Blue», Tonton Leon s’y remet sur son trente-et-un, il y sort son plus beau shuffle et chante au guttural. Un nommé Ray Goren y joue un solo d’antho à Toto. Plus Tonton Leon vieillit et plus il devient nègre et il reprend ses prérogatives de vieux desperado ookie avec «Just Leaves And Grass». Il chante de toutes ses forces à l’admirabilité des choses de la vie et de la mort. Il développe là toute sa puissance séculaire et devient spectaculaire, au moins autant que Johnny Cash dans The Man Comes Around. Pour l’occasion, Tonton Leon sort un son muddy et ultra orchestré. Il n’en finit plus d’étaler son règne comme du beurre sur la miche, puisqu’il enchaîne avec «On The Waterfront» qui sonne comme une mission divine. Oui, cette chanson relève de la beauté pure. Le problème est que tout est très beau sur cet album. Ce polisson de Tonton Leon passe au mambo de casino avec «Easy To Love». On sent que cet homme a toujours été là, dans l’ombre du rock américain. Sans doute est-ce à force de côtoyer les géants qu’il est lui-même devenu un géant, on est obligé de raisonner ainsi en l’écoutant. Il se situe au firmament d’un son, il se montre digne de Louis Armstrong et de Cole Porter. Il reste dans l’élégance suprême avec «Hummingbird» et va plus sur le music-hall. Les trompettes de la renommée sont de retour. On sent Tonton Leon intarissable, épris de beauté, haletant de jusqu’au-boutisme éthéré. On sent qu’il chante «Where Do You Come From» au dentier, mais ça sonne merveilleusement bien, sa façon de dire I just don’t know a quelque chose de profondément troublant. Il faut écouter «A Song For You» attentivement, car c’est sa dernière chanson. Après ça, tu n’auras plus que tes yeux pour pleurer. Tonton Leon aura définitivement disparu. Alors écoute-le bien temporiser ses effets, c’est Dieu qui chante comme un nègre. Avec sa barbe blanche et ses dents branlantes, il rétablit la justice sur cette terre, il recrache dans un ultime spasme gorgonien toutes les couleuvres avalées.

Signé : Cazengler, Léon Recel

Leon Russell. On A Distant Shore. Palmetto 2017

PARIS – 20 / 12 / 2018

ATS BASTILLE

SORTIE FULL PATCH

TONY MARLOW / ALICIA FIORUCCI

JEAN-WILLIAM THOURY

JEAN-WILLIAM THOURY

Les kr'tntreaders vont dire : tiens, on prend les mêmes et on recommence. Certes l'on ne change pas une équipe qui gagne, mais ce n'est pas tout-à-fait la même chose. D'abord il n'y a pas les Crashbirds. Ensuite ce soir c'est Jean-William Thoury qui est à la fête. Et le monde des motards aussi. Sont venus par centaines. Le pauvre William n'a pas eu une seconde à lui. Une queue monstre devant lui. Non, demoiselles, ne vous méprenez pas. L'a dû user au moins deux stylos à dédicacer Full Patch, son dernier ouvrage. N'était pas seul, Filo Loco de Serious Publishing a passé la soirée à déchirer les enveloppes plastiques du bouquin. Je ne vous parlerai pas dans cette kronic, de Full Patch, La Bibliothèque du Motard Sauvage, il sera kroniqué dans la livraison 400 au début de janvier. Attention, 400 pages beau papier, illustrations couleur, plus de 300 livres minutieusement analysés, cinq ans de travail acharné, un monstre d'acier chromé et graisseux à vous faire offrir d'urgence, le complément indispensable à Bikers, que vous possédez déjà, sans quoi vous pouvez vous demander la raison de votre venue en cette vallée de larmes.

Le local plein comme un œuf dur avec mayonnaise injectée à l'intérieur, pour une fois vous reconnaissez plein de monde à côté des Harley Davidson exposées... Très parisien aussi, rien à voir avec les clubs des fin-fonds perdus des campagnes briardes, dans lesquels nous vous emmenons parfois, moins de sophistication, davantage d'authenticité...

SET ONE WITH GREGOIRE

Quelques notes s'échappent de la guitare de Tony et Fred file de temps en temps un coup sur un tom, l'on n'attend pas Godot, mais Amine. Pris dans un embouteillage monstre à l'entrée de la capitale. Pas très grave, l'attention est focalisée sur les bières généreusement offertes et Jean-William Thoury, sans parler des discussions sur le large trottoir du boulevard. Mais le rock se sert chaud et brûlant, Grégoire des Jones est réquisitionné par Tony, pas de contrebasse pour ce premier set, mais une fender électrique.

L'on démarre doucement par un blues promenade in the country, façon de se mettre à l'unisson. Et l'on plonge tout de suite dans deux classiques, rien de tel pour pousser la puissance des moteurs qu'un Say Mama – la foule qui s'égosille sans fin sur le oh-oh-oh – et un petit Sumertime Blues juste avant de plonger dans l'hiver. Tony hausse le vibrato et du doigt il vibrionne la corde du haut et vous voici empégué dans un des riffs les plus célèbres du rock, cela paraît si simple, mais le nectar d'or sonore qui en ressort demande une science propulsive des plus précises, faites confiance à Tony pour l'impact auditif.

Pas de déboire avec Grégoire aussi à l'aise qu'un gilet Jones sur son giratoire, l'a la prestance rock, revêtu de la sobre élégance de la fausse simplicité du style anglais, l'est prêt à suivre Tony et Fred pour une course échevelée vers l'Ace Cafe, la guitare de Tony glisse sur des toboggans et Fred pousse la pression. L'impression que ça pulse plus vite et plus fort – même si la sage cohue devant le bureau de Jean-William assourdit un peu le son. Maintenant la voix de Tony enchaîne les titres, douce et mordante, incisive et fondante, elle sculpte le texte, l'arrondit et le brutalise, glisse un zeste d'ironie et une goutte d'arsenic, accroît à tout instant l'intelligence du propos, connaît toutes les arcanes du phrasé rock qui ajoute du son au mot et en démultiplie le sens. L'on ne s'en lasserait pas, mais en parfait gentleman Tony laisse la place à Alicia Fiorucci.

ALICIA FIORUCCI

Le retour de la diva. Froissé de cuir sur les épaules, pantalon rockabillynx, décolleté avec colombes au balcon, Alicia nous offre en sa version française un shoking all ovaire d'une sensualité affolante. Voix friponne et furibarde, c'est son corps qui chante, ses bras rampent sur sa chair comme les serpents du désir, sa main se referme sur son sein, pour que vous mieux pensiez – comme dans le poème de Mallarmé – à l'autre, de chair nacrée, et la voix langoureuse se love dans le ricanement diabolique de Tony au micro partagé comme le fruit du péché. Sur I need a Man les doigts désignent sans complexe le nid du sexe comme le ver s'immisce dans le gouffre génital de la pomme des framboiseries fructueuses. Il faudrait un clip, mais déjà elle s'éclipse, emmenant avec elle les feux follets de vos rêves.

LES PISTOLEROS

Les filles ce n'est pas mal du tout. Mais les mecs savent y faire aussi. Moins de grâce persuasive, Tony, Fred et Grégoire l'admettent, mais comme tous les gars ils sont OK pour une bonne bagarre dans le corral, et hop en hommage à Marc Zermati présent dans la salle, nous voici dans un Western démentiel, une interprétation à la Josey Wales Hors-la-Loi, à La Horde Sauvage, nos trois pistoleros nous enrôlent sans rémission à partager toutes les infâmes exactions de la colonne infernale de Quantrill... Ce n'est pas fini, nos trois gaziers font exploser le pipe-line avec un certain Jumpin Jack Flash, l'on se serait bien défenestrer rien que pour le plaisir, mais comme nous étions au rez-de-chaussée, l'on n'a pas pu. C'eût été un super gus !

DEUXIEME SET

Petit entracte le temps de laisser Amine installer sa big mama. De dos elle est tatouée d'auto-collants multicolores, sur le flanc droit elle porte une espèce de peace-maker électrique d'où s'échappent de nombreux fils, et de face on dirait qu'elle est en service de réanimation avec des tuyaux qui sortent de partout. En tout cas la grand-mère pète la forme, et Amine vous la talonne de près comme s'il débourrait un cheval rétif, avec Fred qui vous avalanche à tout instant an another break in lhe walll of sound, vous êtes servi. Bikers oblige, Tony entonne l'hymne de naissance sauvage transnational, et tous trois glapissent comme le loup des steppes traqué par une meute de cosaques en furie. Trop bien au zoo. Après l'animal cher à Alfred de Vigny, nous avons droit aux chats-tigres de NY, Tony et ses sbires nous offrent une version bien plus dure et exacerbée que l'originale des créateurs. Une dénonciation à la SPA s'impose, les pauvres bêtes n'avaient pas été nourries depuis au moins quinze jours. Couraient et explosaient de partout. Que voulez-vous quand les maîtres sont là, la souris chante. Vous n'attendez qu'elle.

ALICIA FIORUCCI

Souvent femme varie, bien fol qui s'y fie. Vous avez eu la sulfurueuse, voici l'Amazone. La guerrière impitoyable. La voluptueuse s'est transformée en tueuse. Une prédatrice. Cet air méchant sur Breathless, une condamnation à mort, ses yeux verts lancent des éclairs de haine pure. Rock is fire. Cruel et dévastateur. Un tsunami qui s'avance sur vous et qui s'apprête à détruire le monde entier. Elle s'est débarrassée de sa fine pelure de cuir, la voici bras nus d'archère et tatoués, une combattante à mains nues, son gosier recrache les boom-boom d'Imelda et de Johnny, vous tombent dessus comme l'injustice sur l'innocence, et Amine vous sort le slap de sa vie afin de se maintenir à la hauteur de cette fureur dévastatrice. I Fougth the Law et Alicia vous dresse un doigt long comme un cierge de messe noire, un doigt d'honneur vers les cieux comme si elle défiait Dieu, et l'assistance emportée par une fureur barbare l'imite, et c'est un tournoiement infini, les phalanges digitales exhaussées vers le haut, secouées avec rage, telles des paratonnerres pris de folie qui s'agiteraient pour appeler la foudre. Et la petite fille se perd dans le public, emportant avec elle le mystère de la féminité.

FIN DE PARTY

Ne restent plus que deux livres – un pour Alicia, un pour moi - sur la table de William, z'ont éclusé la moitié du stock. Il est temps de partir. Tony nous assure que bientôt nous ne pourrons encercler de nos bras musclés cette soirée qui ne sera plus qu'un souvenir aussi fantomatique que Johnny Thunders... avant de nous quitter le band revêt les masques du serpent à plumes cher à Lawrence et nous emprisonne une dernière fois dans la magie instrumentale des fêtes de la mort et de la vie. Viva el rock'n'roll !

Damie Chad.

( Photos : noir et blanc : FB : PHILIPPE BERANGER

Photos couleur : FB : COSTA DAVID )

GREIL MARCUS

THREE SONGS / THREE SINGERS / THREE NATIONS

( Editions Allia / 2018 )

Etrange bouquin. Rêverie phantasmatique sur le rock and roll. Titre énigmatique. Ni les trois songs, ni les trois singers ne posent problèmes, par contre pour les trois nations, vous vous léverez de bonne heure, tout au plus vous en dénicherez deux dans les notes, pour la troisième je donne ma langue au chat.

Ballad of Hollis Brown, vous connaissez c’est de Dylan. Vous la trouverez facilement dans n’importe quelle Fnac ( exactement là où vous ne l'achèterez pas ), vous l’aimerez - je vous fais confiance - mais pas au point de Greil Marcus, l’en est tout chamboulé, totalement traumatisé. Mais c’est le lot de tous les rockers, un morceau qui vous tombe un jour plus au moins par hasard dans l’oreille et qui prend des proportions inimaginables dans votre imaginaires. Un virus qui s’installe en vous et vous devient congénitalement idiosyncrasique. Bonjour les dégâts. Le folk a toujours existé, l’est le terreau de la musique populaire américaine. N’appartient à personne, les mélodies initiales viennent d’Angleterre, pour les paroles l’on a méchamment brodé sur les originales qui d’ailleurs étaient loin d’être fixées. Ces morceaux sont passés de bouche en bouche, chacun les arrangeant à sa manière, vous en trouverez différentes versions, l’important c’est de retenir que cette musique vient du peuple, que le folk n’a jamais séduit les classes possédantes et que sous les années noires du maccarthisme, il suffisait de chanter ces hymnes contestataires pour être inscrit dans les listes noires, interdit de radio et de concert. Politiquement le folk était marqué à gauche, l’avait accompagné les grèves et les intellectuels du Parti Communiste Américain s’en prévalaient, lui a fallu faire le gros dos, s’est fait tout petit pour laisser passer l’orage, s’est calfeutré dans les bars fréquentés par la jeunesse estudiantine, jusqu’à ce qu’au début des années soixante il connût un renouveau explosif. Bob Dylan en cause très bien dans ses Chroniques. Ne fut pas le premier, ne fut qu’un maillon de la chaîne, pendant longtemps il ne fut qu’un continuateur, les témoins de ses premières années, bien avant que la gloire ne survienne, racontent qu’il connaissait plus de trois cents morceaux traditionnels. Les rockers qui ont souvent une dent contre les folkleux préciseront qu’il assista à l’avant-dernier concert de Buddy Holly et qu’il accompagna Bobby Vee sur scène. Et puis Dylan se mit à composer ses propres chansons et parmi les toutes premières la fameuse Ballad de Hollis Brown. Une histoire simple : acculé par la misère Hollis Brown règle le problème d’une manière des plus radicales, une balle dans la tête de ses cinq enfants, une autre dans celle de sa femme et la dernière pour lui. Pas très marrant. Maximum d’effets pour un minimum d’écriture. Dylan suggère plus qu’il ne raconte. Une dénonciation de la misère qui se moque des analyses politiques. Des faits, rien que des faits. Même s’ils sont inventés, même si les journaux ont relaté quelques évènements jusqu’au-boutistes similaires. Bien sûr en plus il y a le talent et la voix de Dylan.

L’écriture de Dylan par ses mutismes, ses décrochages, et ses ellipses touchent à l’intemporel. N’en traduit pas moins le bouillonnement germinal de la formation de la nation américaine déjà à l’œuvre dans les Feuillets d’herbe de walt Whitman. Ce qui importe le plus à Greil Marcus c’est qu’avec ce morceau Dylan atteint la force des vieux morceaux du répertoire folk. Se lance dans une étude des plus poussées des lyrics. N’est pas pour rien un professeur d’université, cela sent un peu le cours de fac.

Mais ce n’est rien comparé à sa présentation de Last Kind Words Blues de Geeshie Wiley. Cette dernière nettement moins célèbre que Dylan. L’a repéré le morceau sur une compilation de 1994. Les deux demoiselles car elle est accompagnée à la guitare par Elvie Thomas ont disparu. Six faces enregistrées pour Paramount et puis bye-bye…

Les amateurs et les musicologues n’ont pas trouvé grand-chose, quelques dates et une photographie probable des jeunes femmes liées par des amours lesbiennes. Mais il reste ce morceau : Last Kind Words Blues, un titre étrange, difficile à saisir, certes les grésillements des trois exemplaires originaux retrouvés mais surtout cette façon noire de prononcer les words qui parfois peuvent être entendus de différentes manières. A tel point que l’histoire racontée est des plus incertaines. Ce qui est sûr c’est que la dame a tué son amant. S’adresse à lui, le rejoint-elle dans la mort, ou se contente-t-elle de le héler depuis l’autre rive, ce qui est certain c’est qu’il y a comme une indétermination que l’on pourrait qualifier de métaphysique entre les morts et les vivants.

( Elvie Thomas )

Depuis sa réédition le morceau est régulièrement repris, mais le fantôme de Geeshie Wiley ne cesse de hanter Greil Marcus, met le morceau en relation avec Stagger Lee et Frankie and Johnny, deux traditionnels fondés sur des assassinats véridiques à la New Orléans à la fin du dix-neuvième siècle, et puis il se lâche, nous offre une biograpphie imaginaire de Geeshie lui faisant rencontrer Elvis Presley et Jimi Hendrix. Pas de quoi s’alarmer, le Woodoo blues nous a tous rendus un jour ou l’autre maboul.

Dernier volet du triptyque : I Whish I was a Mole in the Ground un traditionnel enregistré en 1928 par Bascom Lamar Lunsford. Un chanteur dont l’historiographie' né en 1882, mort en 1973, peut vous révéler l’historialité de sa traçabilité en toute quiétude. Apparemment une scie, une chanson idiote, qui ressemble un peu à une comptine enfantine. Que ne feriez-vous pas si vous étiez une taupe ! Dans la chanson vous renverseriez une montagne, puis le sens se perd en une évocation grivoise et celle d’un cheminot brutal… que comprendre : qu’avec un peu plus d’argent dans votre poche votre petite amie n’aurait pas eu besoin de se prostituer à un cheminot pour acquérir le châle que vous vous n’avez pas pu lui offrir, ah si vous aviez pu être un lézard au printemps.

La chanson n’a cessé d’être reprise. Les paroles se prêtent à toute forme d’adaptation, chacun s’en sert pour exprimer ses critiques ou ses attaques envers la société qui l’entoure, Marcus nous en cite quelques unes, mais préfère s’attarder sur les différentes interprétations données au cours du siècle dernier, l’arrive même à trouver un indice qui prove qu’elle date au moins du temps de la révolution ( américaine ), mais cette partie est moins réussie que les que les deux précédentes, le morceau ne possède pas la force évocatoire des deux précédents. L’ouvrage n’excède pas les cent cinquante pages, bourrées de références qui proposent autant de solution qu’elles multiplient les interrogations. A lire absolument pour tous les chercheurs et amoureux des origines et de l’histoire de la musique populaire américaine. La deuxième partie est une des plus belles méditations poétiques sur l’essence du blues que je n’ai jamais lue.

Damie Chad.

P.S. : Vous reparlerai de Geeshie Wiley et d'Elvie Thomas d'ici peu.

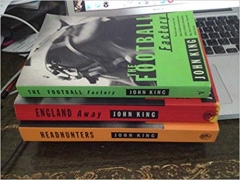

ENGLAND AWAY

JOHN KING

( Au Diable Vauvert / 2016 )

Une mission salutaire : enlever la merde qui vous encombre. Je ne parle point de celle qui s’empile à satiété dans votre intestin et qui se précipite quotidiennement toute seule vers votre sortie anale. Non mais celle que vous malaxez et tripatouillez à pleines mains dans vos méninges. Salutaire entreprise de salubrité publique dont se charge John King dans cet England Away.

Troisième fois que nous chroniquons cet auteur dans Kr’tnt, et pourtant à part une dizaine de noms de groupes ( Oïl, Skin, Punk ) cités dans le bouquin la moisson rock and roll est des plus maigres. Pour ne pas dire inexistante. Disons une musique de fond, que l’on n’entend pas, car trop de bruit par-devant et par-dedans. Tout se passe à l’intérieur, mais attention les amateurs des analyses introspectives seront déçus. John King nous conte ce qui se passe dans la tête des hooligans britanniques. Des concepts d’une simplicité absolue, biture, baston, baise, ballfoot. Le dernier de ces quatre mousquetaires joue d’ailleurs un peu l’arlésienne, le football est le grand absent de cette partie carrée tumultueuse, le livre s’achève avant que la partie ne commence. L’important est ailleurs.

Un livre d’action, qui répond à une question essentielle : pourquoi les couches populaires sont-elles attirées par les valeurs politiques conservatrices ? Prenez le cas des hooligans, de prime abord l’on aurait tendance à classer ces jeunes prolétaires, qui n’hésitent pas à affronter les forces de l’ordre et qui cassent avec délectation les vitrines des commerces, un peu à droite des black blocks, mais pas très loin, ne leur manquerait qu’un peu de finesse politique qui leur permettrait de ne pas perdre leur temps et leur énergie à se cogner lors des rencontres sportives avec les supporters de l’équipe qui se mesure avec celle de leur club. Retour de la balle à l’envoyeur, l’extrême-gauche les considère avec commisération, les traite ( au mieux ) de crypto-fachistes, et s’en tient au vieux schéma marxiste qui opère une subtile mais efficiente division entre le prolétariat conscient de la lutte des classes et le lumpen-prolétariat colérique et infantile, manipulable à souhait…

John King n’évoque même pas une seconde cette vue de l’esprit. Se livre à une radioscopie des cerveaux du hooligan moyen. Nous voici embarqués sur le ferry avec lequel nous traverserons la Manche. Nous sommes en partance, via les Pays-bas, vers Berlin, où doit se dérouler le match Angleterre-Allemagne. En compagnie d’un groupe de copains décidés à profiter un maximum de cette ballade sur le Continent. Ne sont pas seuls, deux à trois mille congénères convergent vers le lieu des festivités. L’heure est grave, l’honneur de l’Angleterre est en jeu, les dissensions et les vieilles haines entre les clubs n’existent plus, union ( jack ) sacrée. Ne partent pas pour applaudir sagement sur les gradins mais pour prouver à l’Europe entière que l’Angleterre ne s’en laissera pas conter, et que personne ne pourra entraver leur marche victorieuse vers le stade, ni la police, ni leurs homologues allemands, qui les attendent de pied ferme. Une question de fierté nationale.

Nationalisme, le grand mot est lâché. Une véritable boule puante, inutile de se voiler la face. Hitler s’est lui aussi réclamé de cette doctrine, et ce voyage en Allemagne est pour nos jeunes anglais, et encore plus pour John King, l’occasion de mettre les points sur le i, de clarifier les choses, de séparer le bon grain de l’ivraie. Nos héros ne sont pas des enfants de chœur, imbibés de bière à longueur de journée, guettant la moindre occasion de se vider les couilles pour pas cher, prêts à vous filer un coup de boule à la moindre embrouille, mais il ne faut jamais s’attarder aux apparences et se méfier de juger la vague de fond à l’écume bouillonnante que sa crête arbore.

Ne s’agit pas de vider l’abcès mais d’en explorer les tréfonds. Ni de traiter les hooligans d’idiots utiles, voire de compagnons de route de tous les gouvernements conservateurs et libéraux du Royaume-Uni. Ne sont pas dupes, possèdent non pas tant une analyse mais plutôt une expérience qui vient de loin. L’existe plusieurs générations de hooligans. Par le jeu des fréquentation de pub nous remontons jusqu’au début du siècle. Jusqu’en 1914 s’il vous faut une date écrite au feutre rouge-sang pour mieux comprendre. L’horreur des tranchées ce ne sont pas les classes possédantes pénardos dans les états-majors qui se les sont fadées. Mais les ouvriers et les paysans qui se sont fait massacrer pour des enjeux qui ne les concernaient guère. Ne se sont pas défilés, z’ont fait le sale boulot, z’en ont pris plein la tronche pour pas un penny, et paix revenue z’ont encore morflé, les gosses sans père, qui se sont construits leurs modèles paternels de substitution, les oncles réchappés du massacre qui n‘en parlent pas, mais qui n’en portent pas moins des stigmates qui se transmettent intuitivement, liens de classe et de sang. English blood. N’en ont pas pour autant été gâtés, l’Histoire leur réserva le gros lot, les cinquante-cinq millions de morts de la deuxième guerre mondiale. Z’ont remis le couvert. Dunkerque, l’Angleterre seule face à l’Allemagne, la bataille d’Angleterre, Proud English Blood, le débarquement, la marche vers la Germanie, violence des combats, la mort, le sang, les blessures physiques et celles plus graves dans la tête, l’ennemi à qui l’on a explosé le crâne alors qu’on aurait dû le faire prisonnier, les classes possédantes s’adjugent la victoire et les anciens soldats aux pensions sans cesse diminuées gardent leurs traumatismes et leurs remords… Un seul réconfort, z’ont accompli le job, z’ont sauvé la nation… Pour la toute dernière génération c’est encore pire, en Afghanistan ils ont bombardé des villages, tué des centaines de gens, de loin, de haut, combat déloyal qui de retour à la maison se termine souvent par le suicide, la honte de ne pas avoir combattu l’ennemi à visage découvert, d’avoir été engagés dans un conflit qui ne les concernait en rien, et ces innocents écrasés sous les bombardements, rien à voir avec la lutte contre les affreux nazis et leurs camps de concentration où périrent des milliers de femmes et d’enfants… Une limite que le prolo anglais de base s’abstiendra toujours de franchir. L’on se tape allègrement, pour un oui, pour un non, entre mecs, mais l’on ne lève pas la main sur les vieux, ni sur les gosses, ni sur les meufs.

Ne sont pourtant pas des féministes convaincus. Sexistes, phallocrates, machistes, tout ce que vous voulez. Chacun à sa place. A chacun son dû. Quand les occases se font rares, l’on se rabat sur les prostituées. Sans états d’âme. Mais sans mépris. Dans la jungle pourrie de la société capitaliste exploitatrice les filles ne peuvent offrir que ce qu’elles ont. Pour beaucoup leur cul. Pas plus déshonorant que de bosser à l’usine. Une manière de survivre comme une autre. Certaines y trouvent leurs comptes, elles envoient du fric à la famille restée en Thaïlhande, ne se plaignent pas, à l’aune de leurs pays leur sort est enviable… Faut savoir serrer les dents sur la bite qui s’installe dans votre bouche. Tout est question de dignité.

Enoncé comme cela, l’on en pleurerait. Dans la réalité ils sont les dindons de la farce à laquelle ils sont mangés. Votent pour le redressement moral tatchérien, et Maggie s’empresse d’offrir le pays aux gros capitalos. Tout est à vendre, prenez ce que vous voulez, le bas-peuple paiera l’addition. Se font avoir à tous les coups, la haine du communisme les empêche de réfléchir. N’aiment pas les nazis mais nos sympathiques héros se laissent embringuer par un groupe d‘extrême-droite pour casser du gaucho, du bolcho, et de l’anarcho dans Berlin-Est de l’Allemagne réunifiée. Abandonneront le coup foireux au dernier moment, en un ultime sursaut de lucidité…

Happy end, nos hooligans chéris viendront à bout de leurs homologues teutons et échapperont aux manœuvres de la police, tout est bien qui finit bien, le match peut commencer, ils ont déjà gagné la partie. Un livre empli de bruit et de fureur, d’alcool et de sexe - blood, sweat and no tears - John King n’a pas son pareil pour vous immiscer dans la tête de ses personnages, le livre passe sans arrêt de la troisième à la première personne, très berkeleyen, le monde n’existe pas en dehors de ma propre représentation, vous ingurgitez plus de bière que votre capacité stomacale vous le permet, vous dégueulez un peu partout dans les coins de pages, un peu d’air frais et un petit baston vous remettent sur pied et c’est reparti, comme en quatorze, pour des réflexions philosophico-sentimentalistes, l’expression d’une espèce de sagesse cynique et écœurée, l’énonciation souveraine d’un stoïcisme du pauvre, eux qui se prélassent dans leur révolte rentrée tels des pourceaux jouissifs d‘Epicure, autour d’une pinte de blonde bien fraîche ou d‘une ale bien raide, la belle vie quoi. Dès la première page vous êtes emporté en un tourbillon dantesque, John King vous dresse un portrait de la l’Angleterre contemporaine au vitriol. Tout juste s’il ne nous présente pas les hooligans britanniques comme les derniers chevaliers de l’Europe au bord de l’effondrement.

Mais à y réfléchir nos preux de la dernière heure sont davantage les victimes que les pourfendeurs d’un système contre lequel ils s’arqueboutent en un dernier sursaut de fierté et d’orgueil mal dirigés… Essaient de survivre et d’éviter les têtes rampantes de l’hydre mais ne tentent rien pour trancher le monstre au ras du cou.

Damie Chad.