KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 647

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

30 / 05 / 2024

MAX DECHARNé / CODEX SERAFINI

WALTER JACKSON / ORVILLE PECK

EVIE SANDS / AZIMUT / AXIOM9

Sur ce site : livraisons 318 – 647

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Max le ferrailleur

- Part Two

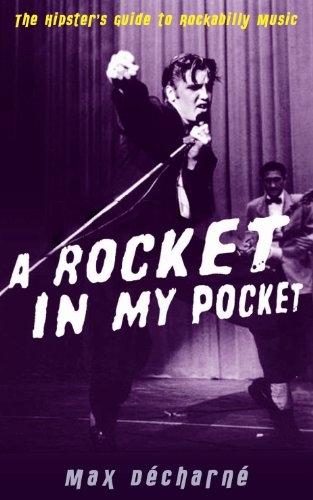

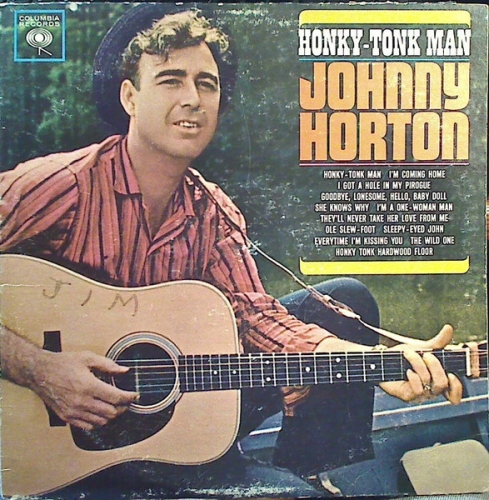

Quand tu vois écrit sur la couverture The Hipster’s Guide To Rockabilly Music, tu sors ton billet de vingt. Puis quand tu vois écrit en dessous A Rocket In My Pocket, tu sens une petite érection, et quand enfin tu lis le nom de Max Décharné en bas de cette même couverture, tu embrasses la petite gonzesse à la caisse. Tu ressors de chez Smith avec le book parfait entre les pattes. D’autant plus parfait que t’as en plus Elvis 54 sur la couve. 300 pages d’intense perfection, un book atrocement bien documenté, infesté de singles rares, et dédié à Nikki Sudden - For Nikki Sudden, who sang the Teenage Boogie on a Saturday night, and was telling me nearly twenty-five years ago to write something about Charlie Feathers. Rest in peace, old friend - Impossible d’imaginer meilleur auspice.

Rien qu’à lire le sommaire, tu sens ta bave dégouliner. Les titres des chapitres swinguent tout seuls, ‘Hillbillies on speed’, ‘The King of the Western Bop’ (Elvis, bien sûr), ‘Get with it’ (Charlie Feathers bien sûr), ‘Rockin’ Up at Sam’s place’ (Uncle Sam bien sûr), des chapitres consacrés aux roots, aux labels, aux filles, au cinéma rockab, aux clubs, aux radios, au revival et aux héritiers. Max n’a rien oublié. Rien ! T’es dans une Bible. La Bible. Tu peux même le lire si tu ne comprends pas l’anglais. Pour tout fan de rockab, c’est le point de départ, le passage obligé, avec les trois Guralnick (Deux Elvis et un Uncle Sam), le Billy Poore (RockABilly: A Forty Year Journey) et le Craig Morrison (Go Cat Go! Rockabilly Music And Its Makers). De la même façon que l’It Came From Memphis de Robert Gordon, tu es quasi-obligé de relire le Rocket tellement ce book grouille d’informations. Overdose garantie, à condition bien sûr que tu aimes les overdoses.

Dans l’intro, tu commences par tomber sur un portrait de Gene Vincent en 1956. Max a 19 ans quand il découvre l’existence du mot rockabilly dans le «Roll Away The Stone» de Mott The Hoople. Puis il chope Introducing Eddie & The Falcons de Wizzard. Il lit dans la foulée le ‘Junkyard Angels’ hebdomadaire de Roy Carr dans un NME de l’époque. Carr ne comprend pas qu’RCA n’ait pas rassemblé les Sun tracks d’Elvis sur un album - After all, these are perhaps the most important rock records ever made - C’est pas perhaps, Roy, c’est sûr. Tout vient des singles Sun d’Elvis. Puis Max rappelle que Ted Carroll lance Chiswick en 1975 avec la réédition du «Brand New Cadillac» de Vince Taylor, puis il passe à Ace avec des bombes du genre «Tennessee Rock» d’Hoyt Scoggins & The Saturday Nite Jamboree Boys et le «Jitterbop Baby» d’Hal Harris. Comme Ted Carroll, Max fout le doigt dans l’engrenage : il est baisé. Le rockab sera sa passion. À l’échelle d’une vie.

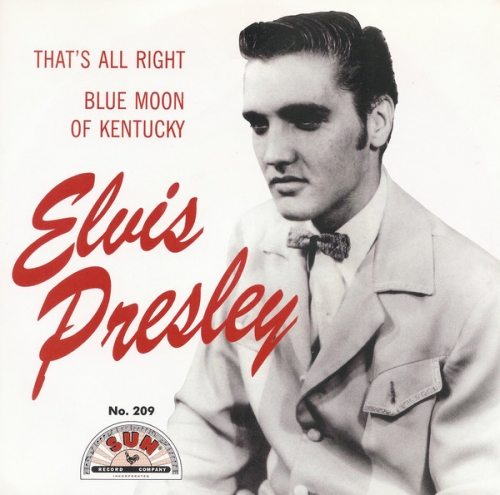

Ce qui fait la force des singles rockab, c’est qu’ils ont gardé leur fraîcheur - Trente ans plus tard, the music still comes tearing out of those original Sun 45s like they were cut yesterday - Un peu plus loin, Max donne sa définition du rockab : «A mutant blend of uptempo country and hillbilly sounds combined with the backbeat of jump R&B.» C’est bien sûr Elvis qui définit le genre en mai 1954, lorsqu’il enregistre «That’s All Right/Blue Moon Of Kentucky» chez Uncle Sam - he defined pure rockabilly for all time - Mais comme le rappelle Max, juste avant Elvis, tu as Arthur Big Boy Crudup. En 1962, Bobby Robinson le retrouve pour le faire enregistrer sur son label Fire Records. Max nous dit qu’en 1962, Big Boy cueille des fruits pour vivre. Les succès d’Elvis ne l’ont pas enrichi - Des gens décrochent des hits et tout le blé qui va avec, d’autres ont composé des hits mondiaux et bossent dans des stations-services. Il n’y a aucune justice ni aucune logique là-dedans. Comme le disait Jim Dickinson : «Les hits sont dans le baseball, les singles dans les bars et tes royalties vivent dans un château en Europe.» - Quand Max cite, il cite. Il ne pouvait pas citer mieux.

Il illumine son chapter Elvis avec une belle image d’Evis & Scotty & Bill Black, le power trio originel - The wrote the rockabilly rules from scratch - Max rappelle qu’en plus de Guralnick, Greil Marcus a examiné cet épisode fondateur dans son fameux Mystery Train. Un Elvis qu’on surnomme à l’époque The Hillbilly Cat, ou encore The Memphis Flash. Max se régale de ces mots qui swinguent sous ses doigts alors qu’il les tape. Oh et puis voilà Uncle Sam ! Max cite Robert Gordon qui cite Uncle Sam : «Producing? I don’t know anything about producing records. But if you want to make son rock’n’roll music, I can reach down and pull it out of your asshole.» C’est le messie qui parle, mais si. Sur la compile Ace qui accompagne le Rocket Book, A Rocket In My Pocket - The Soundtrack To Hipster’s Guide To Rockabilly Music, tu as le «Mystery Train» d’Elvis, Scotty & Bill - Train arrives ! - La base de tout.

Max embraye sur Charlie Feathers, comme s’il tirait l’overdrive de sa TR4, vroarrrr ! Il voit Charlie à Fulham en 1990. C’est l’ultime show londonien de Charlie. Max parle d’une révélation - It remains the finest pure rockabilly I’ve ever witnessed - Charlie gratte une acou, Bubba une gratte électrique et deux mecs des Firebirds «on the sparest backing from double bass and one snare». Quand tu lis ces mots, tu as l’impression de re-rentrer dans le Saint des Saints, juste après le bouclard d’Uncle Sam. Max ajoute que cet ultime show «was the real deal», 35 ans après l’âge d’or et les «killer rockabilly singles» sur King et Meteor - One of the most perfect examples of double-sided rockabilly statement you’re ever likely to hear - Et Max y va : «Il y eut certainement pas mal de chanteurs à l’époque qui ont été mieux payés que Charlie Feathers pour leur boulot, mais peu pouvaient égaler la qualité de ses enregistrements.» Ce sont des évidences, mais quand il s’agit de Charlie Feathers, on les accueille toujours à bras ouverts. Il ajoute que les cuts que Charlie enregistre en 1968 ou 1978 auraient pu l’être en 1955 : the purest ! Il cite encore l’exemple de «Get With It», Charlie dit au guitariste de lancer le cut et au stand-up man de commencer à slapper pour lancer le beat, de sorte que Charlie puisse entrer en rythmique and cut loose. «Tu veux jouer du rockabilly ? Just follow the instructions.»

Ça tombe bien, «Get With It» se trouve sur la compile. Charlie with Jody & Jerry. Oh le chant pur du rockab parfait. C’est claqué du beignet, mais à la revoyure.

Max reste à Memphis pour évoquer l’autre équipe de choc, Johnny Burnette & The Rock’n’roll trio qui ont enregistré «some of the purest examples of flat-out, life-enhancing rockabilly ever recorded.» «The Train Kept A Rolling» figure aussi sur la compile. Ce trois-là sont des fous. Perfect madness. Max n’en finit plus de s’extasier. On a dans les pattes le book d’un fan, alors il ne faut guère s’étonner de ces montées de fièvre. Tous les kids du monde ont fait et font encore la même chose. La petite différence, c’est que Max écrit comme un cake.

Il cite ensuite Sonny Burgess «and some of the wildest rockabilly ever recorded at Sun», puis Carl Perskins et Cash, et voilà que débarque en 1956 Jerry Lee et son père Elmo. Quand les mecs de Bear publient la Box Classic Jerry Lee Lewis en 1989, ils déterrent pas moins de 246 cuts dans les archives. Puis arrivent Billy Lee Riley et Roy Orbison, Max les passe tous au peigne fin. Quand en 1960, Uncle Sam en a marre, il quitte Union Avenue et s’installe au 639 Madison.

Tiens voilà un Bihari ! C’est Lester qui s’installe à Memphis pour monter Meteor sur Chelsea Avenue, en 1956. Il récupère les déchets d’Uncle Sam, Charlie Feathers, Bill Bowen, Junior Thompson et Brad Suggs. Le problème c’est que les singles Meteor sont «impossibly rare». Max explique qu’il se casse les dents à les chercher. Il existe une compile Meteor providentielle sur Ace (The Complete Meteo Rockabilly & Hillbilly Recordings). Max cite Steve Carl qui se souvient de la chambre d’écho de Lester, qui était en fait la salle de bains infestée de serpents. Lester plie bagage en 1957 et retourne bosser avec ses frangins. Pour illustrer l’épisode Meteor, Max a choisi Junior Thompson et «Mama’s Little Baby», un classic jive de r’n’b drivé au bop de slap.

Au fil des pages, Max cite des tonnes de singles, il pleut du bersek guitar solo et du bass-slapping comme vache qui pisse. C’est une vraie foire à la saucisse bop. On voit qu’il a bien écumé les bacs des disquaires anglais spécialisés. Si tu veux te monter une collection de singles rockab, tu as le mode d’emploi. Hipster’s guide ! Max écrème les labels d’époque, Starday, Mercury et toute la bande à Bonnard, aussi plutôt que de te mettre sur la paille en partant à la chasse aux singles rares (prix minimum par tête : 50 euros), chope plutôt les quarante volumes de That’ll Flat Git It parus chez Bear. Tout y est. Tout ! Max qualifie Curtis Gordon de full-blown rockabilly wildman («Draggin’») et le «Slip Slip Slippin’ In» d’Eddie Bond & The Stompers d’«even wilder bass-driven monster.» Puis c’est Decca avec le rockabilly jackpot «Three Alley Cats» de Roy Hall, et pouf arrivent à la suite Jackie Lee Cochran, le Texas wildman Johnny Carroll. Arrête Max, on n’en peut plus ! Mais l’animal repart de plus belle. Il a tout exploré, tout écouté, il jongle avec la dynamite des singles rockab et boom, Roy Haydock & The Boppers avec «99 Chick». Pour chaque bombe, il a son mot à dire. Il arrive sur Columbia avec Sid King & The Five Strings, puis Ronnie Self qui atteint «the true rockabilly immortality» avec «Bop-a-Lena». Rien de plus frantic que ce truc-là, nous dit Max effaré. La preuve ? Elle est sur la compile : «Bop-a-Lena» ! Mais Ronnie est trop énervé. Il est incontrôlable. Son scoobidoo go cat go ne vaut pas les hiccups de Charlie Feathers.

Puis c’est le «stone-cold masterpiece of rockabilly mayhem» du «Love Me» de Jerry Lott, aka the Phantom, rendu célèbre bien sûr par les Cramps. Max illustre la page avec la pochette du single Dot, et de là, il passe directement à l’autre wildman de service, Hasil Adkins et ses «home-recorded blasts of rockabilly mayhem». Dans la foulée voilà qu’arrive Gene Maltais et son «primal, front-room rockabilly that jumps right out of the groove». Max parle bien sûr du double-sided monster «The Raging Sea/Gangwar». Ça tombe bien, le monster est sur la compile. Il est bien sec, le Maltais, mais plus rock’n’roll que rockab.

Gros clin d’œil à un autre pionnier, Lee Hazlewood qui lance Sanford Clark et le mythique «The Fool» en 1956. Comme Uncle Sam, Lee étudie l’écho et achète 200 $ un vieux silo à grain et l’installe sur le parking de son studio pour produire «the correct echo». Max rend aussi hommage à Cordell Jackson et à son label Moon Records, dont Allen Page & The Deltones étaient les têtes de gondole («Dateless Night»). Et la surprise arrive avec le «Black Cadillac» de Joyce Green que Max compare au «Love Me» du Phantom. Il évoque un radio show en 1958 - One of the wildest performances of them all - «Black Cadillac» est l’unique single de Joyce Green, «but, quite honestly, how do you follow something like that?». Introuvable et pas sur la compile. Te voilà gros-Jean comme devant.

Après avoir épluché les superstars du rockab, Max plonge dans l’underground rockab, celui qu’il a exploré et qu’il partage avec nous. Il cite encore l’exemple du «Rocking In The Graveyard» de Jackie Morningstar, «replete with demonic howls and killer guitar». Pareil que Joyce Green : un single et puis plus rien. Max parle encore de «rockabilly immortality». Par chance, le «Rocking In The Graveyard» est sur la compile. Mais comme pour le Maltais, Morningstar est trop rock’n’roll.

Max cite encore une compile Ace historique, Rockabilly Party, parue en 1978, sur laquelle se trouvent les blasters d’Hal Harris, «Jitterbop Baby» et «I Don’t Know When». Il indique aussi que les Cramps ont tapé dans le «deranged, heavy-breathing beat of a song» «Save It», de Mel Robbins. Ouf, il est sur la compile ! Mel est un furax. Quelle voix !

Max reprend le fil des rockabilly hymns avec le «Please Give Me Something» de Bill Allen & The Back Beats, qui date de 1958, «a primal howl of a song dans laquelle le narrateur cherche autre chose qu’un simple bisou sur la joue.» Un «Please Give Me Something» que reprit Tav Falco. Max cite encore des modèles comme Huelyn Duvall («Three Months To Kill») et Tooter Boatman & The Chaparrals («The Will Of Love», a driving powerhouse of a tune backed by some of the finest rockabilly drumming of the era). Il sort encore de l’underground Nervous Norvus et son «blood-happy danngerous driving ‘Transfusion’», «a megahit which came out of nowhere.» Puis Dale Vaughn et «How Can You Be Mean To Me» qui sort aussi de nowhere, avec un «world-class slice of rockabilly brillance» et une «guitar storm» «which anticipates the likes of the Stooges by over a decade». Un seul single qu’on retrouve par chance sur la compile. C’est Dale qui ouvre le bal de comp à la violente attaque. Il chante du nez. La pulsion rockab est là, entre tes reins. Qu’existe-t-il de plus wild ? Rien. Mais Max ne sait rien du mystérieux Dale Vaughn. Disparu sans laisser de traces ! Underground power at the Max.

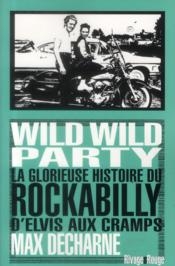

Infatigable, il rentre ensuite dans le chou de l’Honky-tonk avec Johnny Horton, qui épousa la veuve d’Hank Williams aussitôt après qu’Hank ait cassé sa pipe en bois, et pour illustrer l’anecdote, Max te sort cette phrase de David Allen Coe : «If that ain’t country, I’ll kiss your ass.» Max raconte aussi que Johnny est allé voir Elvis à Memphis et lui demander s’il pouvait lui emprunter Bill Black pour enregistrer «Honky Tonk Man» chez Owen Bradley à Nashville. Puis, poursuit Max, Johnny emprunte encore Bill Black pour enregistrer le driving, powerfull «I’m Coming Home» joué sur un seul accord. Ce book bat tous les records, car il grouille de détails fascinants. Max cite les hits rockab, connus ou pas, et orne son texte d’une myriade d’anecdotes superbes. On reste dans les géants avec Thumper Jones, c’est-à-dire George Jones, qui sort en 1956 «How Come It/Rock It», l’une des perles rares du rockab. Max cite aussi sa version de «White Lightning», compo du Big Bopper, dont Eddie Cochran et Gene Vincent vont taper des covers un peu plus tard. Max reste chez les Hillbillies avec Jimmie Logsdon qui se rebaptise Jimmy Lloyd, et «You’re Gone Baby», avec en B-side l’even better «I Got A Rocket On My Pocket» - A rockabilly hymn to the joys of unbridled lust - C’est d’ailleurs l’«I Got A Rocket On My Pocket» qui referme la marche de la compile : oh la classe du dandy rockab !

Max consacre des chapitres bien dodus aux juke joints, aux radio shows et aux TV shows, puis il débarque à Hollywood et passe tout le ciné rockab au peigne fin. Alors on fait des listes de trucs à voir en priorité. Il chante les louanges de The Girl Can’t Help It, avec Gene Vincent & The Blue Caps in full flight, il parle même d’un «impossibly high standard for filmed rock’n’roll», à cause justement d’«honest-to-goodness rockabilly wildmen like Vincent and Cochran». Sort en même temps une daube, Love Me Tender, avec «the most incendiary live perfomer on the planet», Elvis, auquel on fait chanter n’importe quoi, alors Max se met à rêver : «Imagine qu’on l’ait autorisé à chanter ‘Mystery Train’ in his own hepcat threads, in full colour?’». Max parle d’un artistic disaster. Elvis allait pouvoir se rattraper avec Jailhouse Rock et King Creole, mais le Colonel était déterminé à faire de lui un «family entertainment», alors Elvis allait entamer un chemin de croix qui allait le conduire jusqu’à Stay Away Joe, où il dut chanter cette daube qu’il haïssait, «Dominic The Impotent Bull». Merci Colonel d’avoir flingué le King. Max chante encore les louanges de Jamboree, d’High School Confidential et d’Untamed Youth, où Eddie Cochran joue le rôle de Bong, et où Mamie Van Doren chante en petite tenue. Oh et puis Hot Rod Gang, «staring one of the wildest rockers», Gene Vincent. Dans Carnival Rock, tu peux voir Bob Luman et James Burton, et dans Rock Baby Rock It, tu as Johnny Carroll. Max indique que Rock Baby Rock It mériterait d’être la pierre de touche de toute collection de DVD digne de ce nom.

En marge de tout ce bouillonnement, Max récupère en plus Charlie Gracie et Marvin Rainwater. Puis il bombarde Jerry Lee au grade de «wildest rockabilly of them all». Le temps va passer et certains feront comme si rien n’avait changé. Le meilleur exemple est celui de Charlie Feathers, déjà cité. En 1978, il se croit encore en 1955. L’autre exemple n’est autre que Larry Terry avec «a howling monster of a record», «Hep Cat» - Throat-shredding, savage-guitar screamer - Un seul single paru en 1961. Introuvable, bien sûr. Billy Miller réussira à retrouver la trace de Larry Terry. Dans le même genre, Max sort «Okie’s In The Pokie» de Jimmy Patton. Pour Max, c’est une façon de te dire, cher lecteur : «Ton tour est venu de partir à la chasse.»

Injonction d’autant plus pertinente que la compile grouille de puces. Il y ceux que tu connais déjà comme Allen Page («She’s The One That’s Got It», heavy rockab bardé de réverb, c’est la Mer Rouge qui s’ouvre sous tes yeux), Carl Perkins («Put Your Cat Clothes On», hey he put it, sans doute le meilleur de tous), Wanda Jackson («Mean Mean Man», un rêve de délinquance juvénile), Hal Harris («Jitterbop Baby», Hal te boppe ça vite fait au lose my blues), Ric Cartey («Scratching On My Screen», slappé à la folie, l’un des sommets du genre), et puis il y a tous ceux que tu ne connais pas, et grâce à Max, tu te goinfres. Bob Doss, pour commencer, avec «Don’t Be Gone Long», pur jus de slap avec un solo de jazz dans la pulsion. Oh et puis le slap des Echo Valley Boys dans «Wash Machine Boogie», un vrai tenant de l’aboutissant pour l’amateur de real deal. Nouvelle révélation avec The Rhythm Rockets et «The Slide», le mec chante au génie délinquant, à la voyoucratie d’oh oh oh et en plus tu as l’épaisseur du son. La fête continue avec Jimmy Carroll et «Big Green Car», il te plonge en enfer à coups d’I saw my babe/ In a big green car - Aw merci Max ! Tiens, encore un wild cat tombé du ciel : Benny Ingram avec «Jello Sal», un shout de wild rockab tapé par la bande. Un chef-d’œuvre ! Révélation encore avec Freddie Franks et «Somebody’s Tryin’ To Be My Babe» : back to the primitive bop ! Ce mec te yodelle le bop ! Encore du pur et dur avec Don Willis et «Boppin’ High School Baby» : tu assistes ici à un fantastique développé de boppin’, suivi de Don Cole avec «Snake Eyed Mama». Il faut voir comme ça boppe ! La qualité de tous ces singles te tient en haleine.

Max continue de traverser les décennies et nous voilà à Londres avec Ted Carroll et Ace, puis en Allemagne avec Richard Weize et Bear. Voilà qu’arrivent the 1980s avec les Cramps - They probably had the finest taste in navigating the wilder extremes of America’s rockin’ past than just about anyone - Max qui a la chance de les rencontrer dit en plus qu’ils sont des «gueninely decent people». Côté covers, ils tapent dans le dur : «Rocking Bones» (Ronnie Dawson), «Uranium Rock» (Warren Smith), «Can’t Hardly Stand It» (Charlie) et bien sûr «A Rocket In My Pocket». Plus le Napa Hospital qui «puts to shame pretty much every other live video ever recorded.» Superbe hommage aux Cramps. Puis Max relate le désastre de leur tournée avec les fucking Police, un plan aussi foireux que celui nous dit Max de Jimi Hendrix en première partie des Monkees. Il évoque aussi le premier album des Cramps enregistré chez Uncle Sam à Memphis avec Alex Chilton. Et bien sûr, qui dit Chilton dit Tav Falco’s Panther Burns. Ces pages sur les Cramps valent vraiment le détour.

Puis voilà les Stray Cats et le rockab anglais. En 1985, Max voit les Sting-Rays en première partie des Cramps. Il flashe sur le chanteur, Bal Croce qui allait devenir celui des Earls Of Suave cinq ans plus tard, groupe dans lequel allait aussi se retrouver Max, avec la moitié des Sting-Rays, et bien sûr, les Earls Of Suave allaient jouer en première partie des Cramps. Une façon comme une autre de boucler la boucle.

( Version française)

Dans son dernier chapitre, ‘Still a lot of rhythm in these Rockin’ Bones’, Max rend hommage à Billy Miller qui a retrouvé la trace du Phantom, puis qui a pris Hasil Adkins en charge, après avoir monté son label Norton Records en 1986. À Londres, Liam Waltson monte Toe Rag, a vintage recording studio en 1991. Liam nous dit Max a deux héros : Uncle Sam et surtout Joe Meek. C’est là que Ronnie Dawson vient enregistrer son come-back album Monkey Beat, sur le label de Barney Koumis, No Hit. Puis en 1995, Koumis nous dit Max ouvre ‘The Sound That Swings record shop’ in Camden Town, qui va devenir la Mecque des amateurs de «new and used rockin’ vinyl». C’est l’époque où Max joue dans deux groupes à la fois, les Earls Of Suave et Gallon Drunk. Ils rappelle que les Earls tapaient dans le dur avec «A Cheat» de Sanford Clark et «Who Will The Next Fool Be» de Charlie Rich : un premier single enregistré chez Toe Rag ! Max bat le beurre dans Gallon Drunk et keyboarde dans les Earls. Le premier single des Gallon Drunk est une cover de «Please Give Me Something», mais ils ne cherchent pas à sonner spécialement rockab - There was just as much of Machito, Bo Diddley, early Stooges or Suicide going on in the mixture - Max finit en apothéose avec la série des cinq concerts des Cramps à Londres en 1991 au Town & Country Club, avec des groupes différents chaque soir en première partie : Billy Childish’s band Thee Headcoats, Dave Vanian’s Phantom Chords, Ronnie Dawson, avec juste avant les Earls Of Suave, et le soir suivant, Gallon Drunk juste avant les Cramps - So I had two shots of the event, which remains one of the most enjoyable I’ve ever been involved with - Le deuxième soir était celui d’Halloween. Lux sortit d’un cercueil portant nous dit Max un crâne. Que peux-tu espérer voir de mieux dans la vie ?

Signé : Cazengler, Max la limace

Max Décharné. A Rocket In My Pocket - The Hipster’s Guide To Rockabilly Music. Serpent’s Tail 2012

A Rocket In My Pocket - The Soundtrack To Hipster’s Guide To Rockabilly Music. Ace Records 2010

Serafini c’est pas fini

Tout amateur de mystère devrait aller voir jouer Codex Serafini. Ce groupe anglais basé à Brighton tire son nom du fameux Codex Seraphinianus, un ouvrage signé Luigi Serafini et publié dans les années 80 par l’éditeur d’art Franco Maria Ricci. Il s’agit, nous dit wiki, de l’encyclopédie d’un monde imaginaire, une sorte de Necronomicon, mais à l’endroit. Ce gros délire est apparemment devenu un ouvrage de référence. Il se pourrait bien que Codex Serafini devienne un jour un groupe de référence, car ce qu’ils proposent tient admirablement bien la route.

Tout ce qu’on apprendra d’eux, c’est qu’ils viennent de Brighton. Pour le reste tintin. Codex Serafini est un groupe mystérieux. Normalement ils sont cinq, mais ce soir ils ne seront que quatre, deux mecs, deux gonzesses. Manque le guitariste, apparemment. Comme c’est un groupe mystérieux, ils arrivent sur scène drapés dans de longues robes rouges et masqués de noir. Comme tu as vu un brin de sound-check, tu as repéré la batteuse. Elle fait coup double : elle vole le show et fait la loco. Fantastique. Une vraie reine du beurre. Tout repose sur elle. Tout, ici, ça veut dire un délire psyché directement inspiré d’Hawkwind. Le mec au sax, c’est Nik Turner, même sens inflammatoire, le mec sur la basse fuzz, c’est un pur Dave Brock croisé avec Lemmy, et la petite chanteuse est la Stacia de service, sauf qu’elle n’est pas à poil. Ce qu’ils bombardent tous les quatre sur scène, c’est du pur motörpsycho d’Hawkwind et ça fonctionne au-delà de toute espérance du cap de Bonne Espérance. Il fallait y penser, et en même temps, réinventer Hawkwind n’est pas à la portée de n’importe qui. Leur set décolle très vite. Les deux mecs ondulent bien dans le chaos du groove, portés par l’implacabilité psychotropique du beurre, et la petite chanteuse passe pas mal de temps accroupie, comme si elle se recueillait devant l’autel d’un temple antique.

Mise en scène impeccable, l’organique du son se mêle à l’organique de la plastique, et vraiment, ça te monte bien au cerveau, surtout si t’as déjà trois ou quatre pintes de Chouffe dans la gueule. Ça devient même très vite une sorte de concert idéal, et tu peux onduler comme le font les fantastiques clones de Nik Turner et Dave Brock, rien ne peut plus les arrêter, leurs chevelures volent dans le bombardement stroboscopique,

la transe monte, ça s’en va culminer à des hauteurs qui te donnent le torticolis, ça va et ça vient entre les reins de l’or du Rhin ou de l’or du temps, tu ne sais plus et tu t’en fous, tu restes en mode ondulatoire et tu pries secrètement pour que ce délire ne s’arrête jamais, car te voilà soudain propulsé dans l’instant présent, celui que tu préfères, tu re-goûtes une fois de plus à l’instant rimbaldien, c’est-à-dire le bouleversement de tous les sens, te voilà codexé, harponné, serafiné, conquis, putréfié de bonheur, ratatiné, revendu, ravaudé, bon à rien, tu lâches tes prises, tu cèdes tes parts, tu niques ta rate, tu plies bagage, tu mets les bouts, tu casses ta croûte, tu cries au loup, tu croques ton crack, tu clones ta cuite, tu crées ta clique, tu claques ton cul, tu cuis ta croupe, tu craques tes craintes, tu clos ton bail, tu clames ta joie, tu cliques tes claques, tu cours tes risques, tu craches ta chique, tu cloues ta paume, tout est permis, c’est à l’infini, te voilà membre du grand Ordre International du Délire Serafinique. Rien de plus vrai : Codex Serafini, c’est pas fini. Que les dieux du rock veillent sur eux.

Au merch, tu trouves leur troisième album, The Imprecation Of Anima. C’est déjà pas mal. Avant d’entrer dans le vif du sujet, il est bon de préciser qu’il vaut mieux écouter l’album après le concert. Si tu l’écoutes à jeun, ça risque d’être compliqué. L’album est tout de même bien barré, très liturgique, un peu Rosemary’s Baby, bien saxé dans l’oss, et tu l’écoutes plus facilement quand tu sais ce qu’ils valent sur scène. «Manzareck’s Secret» est bien un hommage au mec des Doors, et on y retrouve la frappe sèche et ordonnée de cette batteuse qui impressionne tant. Beurre bien dense et toujours intense. Globalement, l’album est plus space-outé que le set, beaucoup plus spirituel, plus informel, bien lâché dans le néant, le mec te le saxe dans la couenne du groove et la petite chanteuse sonne comme une prêtresse de l’Antiquité, ils sont dans cette dimension d’entre-deux, à cheval sur le cul entre deux chaises, entre l’Antique et le space-out, tout ça se joue en fait dans la même région du cerveau, dans la même animalité, mais au fond il ne s’agit que de puissance en devenir, puisque c’est frappé jusqu’au bout de la nuit de «Mujer Espiritu (Part 1)». Ils attaquent d’ailleurs la B avec le Pt 2 de Mujer, qui est aussi le cut d’ouverture de bal sur scène. Le Pt2 est plus déterminé à vaincre, bien acharné, bien riffé. S’ensuit «I Am Sorrow I Am Lust» qu’on retrouve en fin de set, cut plus exotique, tapé à rebrousse poil et toujours ce beurre bien dynamique et bien monté dans l’axe du mix. Ils terminent avec «Animus In Decay». Ils savent couler une dalle de cut, pas de problème, c’est d’un haut niveau underground, ténébreux à souhait, irrévocablement condamné aux souterrains et aux toiles d’araignées, mais au fond des orbites vides du Codex Serafini brille une lueur surnaturelle. La petite chanteuse mystérieuse sonne comme si elle officiait dans un temple d’Apollon, le son est lourd de conséquences, bien détaché des convenances, on a là quelque chose d’antique et de psyché à la fois, un peu oriental, très lourd, vraiment organique, relancé sur le tard par l’énorme batteuse, puis chauffé à blanc par le sax devenu fou et voilà le travail.

Signé : Cazengler, Codex Séfini

Codex Serafini. Le Trois Pièces. Rouen (76). 10 avril 2024

Codex Serafini. The Imprecation Of Anima. Riot Season 2023

Wizards & True Stars

- Walter d’asile

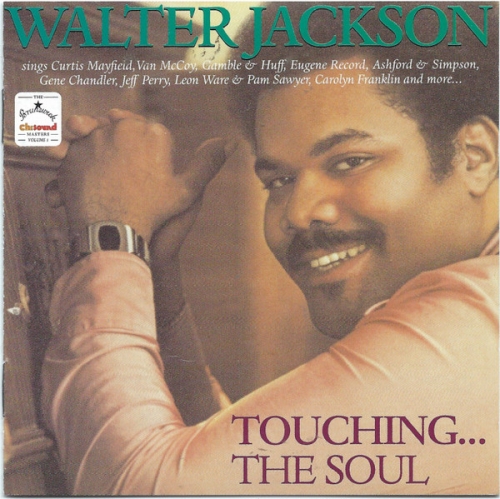

Tony Rounce dit que Walter Jackson te rend fier d’avoir des oreilles - What you are on about to hear will make truly glad you’ve got ears - Et il surenchérit en s’exclamant : «Here is the very personification of vocal greatness.» Rien de plus vrai. L’incarnation de la grandeur vocale.

Avec Walter Jackson, on entre dans le jardin magique de Carl Davis et de la Soul de Chicago. Dans son recueil de mémoires, Carl Davis précise que de tous les géants de la Soul, Walter Jackson reste son favori.

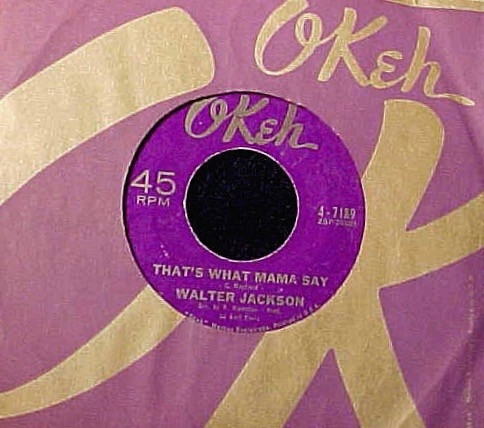

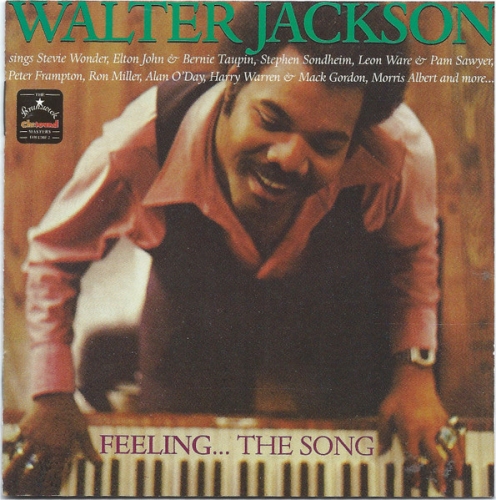

Il n’est pas le seul à s’extasier. Dans les liners d’une des deux compiles Westside (Feeling The Song), David Cole chante aussi ses louages, mettant l’accent sur les deux mamelles de l’ultra-soulful Walter Jackson : la chaleur et la profondeur de sa voix, des qualités que les autres n’ont pas forcément. Cole rappelle aussi que Walter s’est chopé la polio à l’âge de 17 ans, et non durant son enfance, comme on le raconte ailleurs. Et c’est en 1962 que Carl Davis le voit chanter dans un club de Detroit et qu’il détecte en lui the star quality. Carl Davis lui fait enregistrer trois singles sur Columbia qui ne donnent rien, alors il met le turbo, le passe sur OKeh et demande à Curtis Mayfield de pondre un hit, cot cot, Curtis pond «That’s What Mama Said». Quand Walter Jackson évoque ses modèles, il cite les noms de Roy Hamilton et Sam Cooke, mais aussi Beethoven et Tchaikovsky, «Moonlight In Vermont» et «My Funny Valentine». Carl Davis pense qu’il faut aller sur des hits plus sexy et pouf, il tape dans Chip Taylor («Welcome Home»), et là, boom ! Badaboom ! Cole a l’air d’insinuer qu’on a un peu forcé Walter Jackson à enregistrer des cuts plus commerciaux. Cole indique aussi que des cuts enregistrés pour Cotillon à Muscle Shoals sont restés ‘scandaleusement’ inédits.

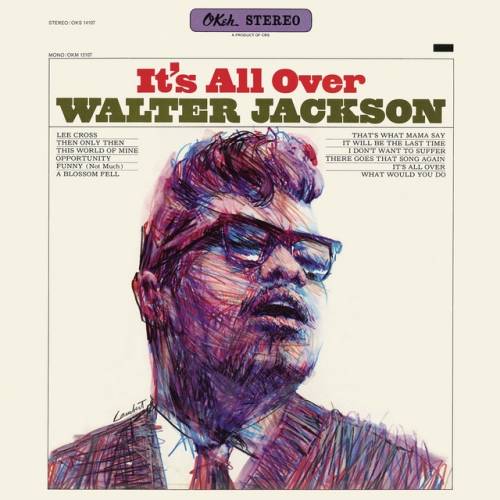

En 1965, Walter Jackson démarre en fanfare sur OKeh avec It’s All Over. Trois cuts l’établissent comme Soul Brother prépondérant : «There Goes That Story Again», «What Would You Do» et «Funny (Not Much)». Il groove le premier au swing de jazz. C’est le niveau auquel évolue cet immense crooner. Il défend ensuite son «What Would You Do» pied à pied. Walter Jackson est un géant impétueux. Encore un shoot de power pur avec «Funny (Not Much)» : très haut niveau de round midnite. Globalement, on est dans l’heavy Soul de Chicago, une Soul bienvenue et si parfaite. Sur la red Kent, les bonus valent le détour, surtout «Tell The World», heavy Soul de rang princier, «The Heartbeat Song», le hit tic toc de Walter, et l’heavy round midnite d’«It’s Hard To Believe». Diable, comme on s’attache à cet homme !

Dans le booklet de la red, Tony Rounce nous dit tout ce qu’il faut savoir sur ce vieil OKeh. Il parle de «some of the greatest and most powerful recordings of Soul’s golden era». Il a bien raison, le bougre. Plane sur ce booklet l’ombre tutélaire de Carl Davis. Mick rappelle aussi que les grands compositeurs se bousculent au portillon : Chip Taylor, Van McCoy, Curtis Mayfield, Burt, Mann & Weil. En quête d’une vie meilleure, la famille de Walter a quitté la Floride pour s’installer à Detroit. Walter a commencé à chanter dans les Velvetones, des doo-wopers influencés par Nolan Strong & The Diablos. Le groupe splitte en 1959 et Carl Davis qui vient d’être nommé A&R à Chicago pour le compte de Columbia repère Walter en 1961. Carl Davis a pour mission de relancer OKeh, the largely dormant R&B subsidiary de Columbia. Pour accomplir sa mission, il monte ce qu’on appelle un roster et avec Walter, il lance Major Lance, Billy Butler & the Four Enchanters et d’autres combos locaux. Il a pour assistant Curtis Mayfield, une poule aux œufs d’or qui compose aussi pour des tas de poulains.

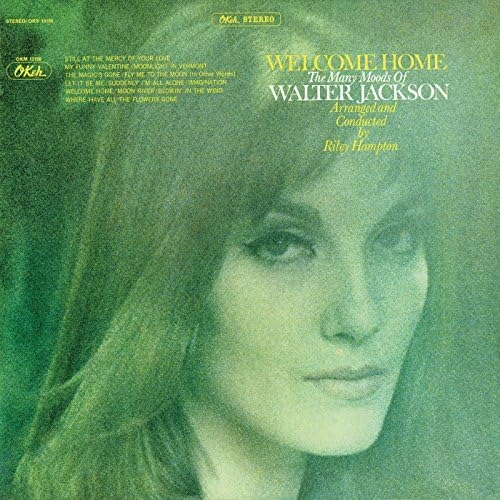

Le deuxième OKeh de Walter s’appelle Welcome Home The Many Moods Of Walter Jackson. Il date de 1965. C’est un album de groove de charme, très grand public, puisqu’il reprend le fameux «Let It Be Me» de Gilbert Bécaud, et se croit sur Broadway avec «My Funny Valentine» et «Moonlight In Vermont». Il explose le «Welcome Home My Baby» de Chip Taylor et monte au firmament avec un hommage à Audrey Hepburn, «Moon River». Il remonte le courant à coup d’Huckleberry Friend. Puis il tape dans Dylan avec une cover de «Blowin’ In The Wind» qu’il prend au swing de Broadway. C’est sans doute la cover le plus culottée de Blowin’ ! Ça jazze dans le wind à coups d’answer my friend. Il atteint des sommets avec une cover magique de «Fly Me To The Moon». Il te crève le cœur tellement il chante bien. C’est une merveille de croon swingué, et ça slappe à l’endroit et à l’envers, le mec y va des deux côtés. Il bat encore des records de présence avec «Still At The Mercy Of Your Love», un hit signé Van McCoy. De la même façon qu’avec l’album précédent, Kent propose une red gorgée de bonus du diable, alors quand il s’agit d’une superstar comme Walter Jackson, on y va sans réfléchir et on va de surprise en surprise. Premier choc avec «Deep In The Heart Of Harlem» et sa puissante orchestration at the crack of dawn, power extraordinaire, il monte encore comme la marée avec «A Cold Cold Winter» - Summer’s gone/ And I’m without you/ It’s gonna be a cold cold winter - Il explose «That’s When I Come To You» en plein vol et ce démon explose à la suite «One Heart Lonely», puis «The Folks Who Live On The Hill». Il te laisse comme deux ronds de flan. Cette fois, c’est Tony Rounce qui se colle à la rédaction des liners. Il appelle Walter «the late and truly great Walter Jackson». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ce n’est pas non plus un hasard si on croise Walter dans les compiles Ace consacrées à Chip Taylor et à Bob Crewe.

C’est avec Speak Her Name, un OKeh de 1967, qu’on réalise un fait essentiel : Walter Jackson est un chanteur très puissant. Il a comme on dit le chant chaud. Et pourtant il n’est pas favorisé par la pochette car on l’y voit crayonné avec ses béquilles. Mais il suffit d’écouter «After You There Can Be Nothing» pour tomber de sa chaise : il fait les Righteous Brothers à lui tout seul. Un vrai morceau de bravoure ! Deux autres merveilles se planquent en B : «A Corner In The Sun», où il développe le même power que celui de Bill Medley, et plus loin, «I’ll Keep On Trying», un shoot de power-dancing Soul d’une prestance inégalable. Pur jus de Chicago Soul ! C’est d’ailleurs le seul cut de l’album produit par Carl Davis. Power à tous les étages en montant chez Walter.

Carl Davis va continuer de produire cet immense Soul Brother dans les années 70. Feeling Good est un big album de Chicago Soul. Walter va chercher sa Soul très haut dès «Play In The Band». C’est une Soul d’une invraisemblable sophistication. Il tape ensuite le «Welcome Home My Baby» de Chip Taylor, avec la même attaque que celle de Bill Medley. Désespérément beau ! Il boucle son balda avec «Love Is Lovier», fantastiquement bien amené, I’m dancing to be happy, et fantastiquement bien développé. En B, il tape «Words» au Broadway swing, il porte ça avec une aisance irréelle, il enchaîne avec un heavy groove de Leon Ware, «I’ve Got It Bad Feeling Good» et conclut avec un shoot d’heavy Soul de haute tenue, «Someone Saved My Life Today». Plus Black Power, même si le cut est signé Elton John/Bernie Taupin. Sur la pochette, tu vois Walter avec ses béquilles. Walter et Doc Pomus même combat.

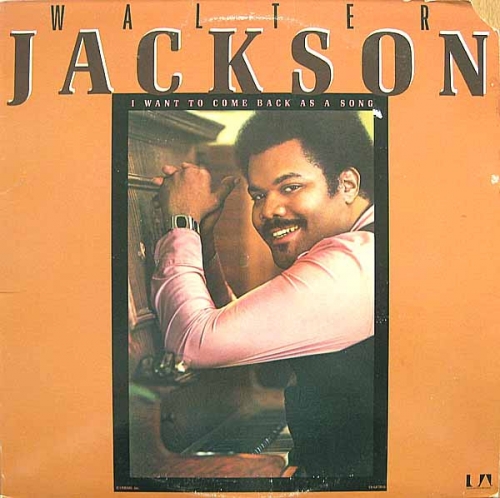

Carl Davis produit encore l’excellent I Want To Come Back As A Song. Le balda grouille littéralement de coups de génie, aussitôt «Baby I Love Your Way». Énorme présence vocale, Walter est stupéfiant de classe, il incarne la Soul suprême de Chicago, orchestrée ad nauseum. Il enchaîne avec «Everything Must Change» qu’il chante au gravitas subliminal de Barry White et de Solomon Burke. C’est d’une tenue exemplaire. Il monte au «Gotta Find Me An Angel» comme Marvin, avec une voix plus grave et arrosée de sax. Retour au Black Power en B avec «Stay A While With Me». Tout est dans le poids de la Soul, dans le cœur de la Soul. Et il remporte encore tous les suffrages avec «What Would You Do», un heavy groove d’une puissance inexorable. Walter Jackson est l’un des Soul Brothers les plus puissants de son temps.

Good To See You est certainement l’un de ses meilleurs albums. Il attaque avec une triplette de Belleville, «I Wont Ever Remember Loving You», «If I Had My Way» et «We Could Fly», trois authentiques coups de génie black, exceptionnels de chaleur humaine, fantastiquement chantés et orchestrés par Carl Davis. Walter va chercher les sommets de la beauté fatale. Il se frotte chaque fois à la Soul avec une classe éblouissante, il rivalise de grandeur groovy avec Marvin dans «If I Had My Way», il te swingue ça à la renversante, c’est gorgé de jazz, de violons et de Marvin, c’est littéralement bourré d’all over. Il peut chanter à la sensiblerie et soudain éclore au Sénégal. Immense talent ! Il peut devenir océanique et chanter par vagues. Walter est un géant, un Soul Brother fondamental, il chauffe sa Soul d’une voix pleine et colorée, c’est un artiste considérable, jamais avare ni de power, ni de sensibilité. Ils redémarre sa B avec une autre triplette de Belleville, le morceau titre, «Open Up Your Heart» et «Forgetting Someone». Le morceau titre vire plus diskö funk, mais en mode Chicago, c’est forcément bien intentionné, chaleureux, long et finalement énorme. Avec «Open Up Your Heart», il groove la Soul à la puissance pure et il t’amène au bord de l’émotion suprême avec «Forgetting Someone». Soudain, il déchire le ciel et fait jaillir la lumière.

Paru en 1979, Send In The Clowns est encore un album mirifique, toujours produit par Carl Davis, et réédité par Westside, un label très pointu, et surtout très fondu de Walter Jackson, puisqu’ils ont tout réédité, et dans ses liners pour Clowns, Dennis Lyons recommande chaudement d’aller se jeter sur les compiles Westside de Walter. Un Walter qui dans Clowns t’étreint par la seule beauté de sa clameur («And If I Had») - I need somebody/ To love me - Toute la sainte chaleur de la Soul est là. Il chante tous ses cuts au charme chaud. Dommage que tous les cuts ne soient pas à sa hauteur. Ses balladifs ne sont pas du Burt. Et puis voilà le morceau titre, une belle Soul progressiste, très ambitieuse. Il fait parfois des cuts plus dansants, mais il est plus à l’aise sur le satin jaune. «The Meeting» est infernal, avec les violons dans le ciel, il te groove son Meeting avec une classe infernale, il atteint des sommets par le seul power de sa nature. Ce Meeting est faramineux de balance et d’équilibre, il te monte ça là haut, tu en chopes le torticolis. Walter Jackson est l’un des Soul Brothers les plus brillants de sa génération. On entend des éclats de clameur boréale dans sa voix. Il boucle avec un «Golden Rays» bercé de langueurs monotones et donc digne de Burt. Enfin !

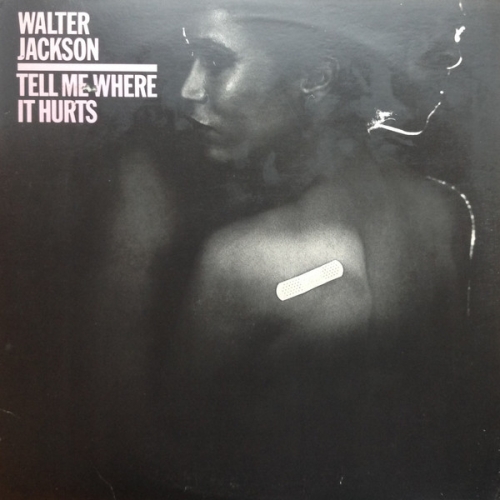

Son dernier album s’appelle Tell Me Where It Hurts, et atteint de nouveaux sommets. Il s’impose d’entrée de jeu, avec le morceau titre. Peu de gens sont aussi grandioses dès la mise en bouche et tu le vois monter là-haut faire danser son chant avec une classe épouvantable. Walter Jackson est un géant, un artiste extraordinaire, show me !, il va chercher le nec plus ultra de l’ultraïque. Te voilà au sommet de l’art. Au dessus, il n’y a rien. L’autre smash de l’album se planque en B : «If It’s Magic», un heavy groove de round midnite, avec, là-bas, dans les fumées bleues, la présence rassurante de la stand-up. Le Walter y va au jazz, il a tout Broadway derrière lui, le Broadway de Chicago, celui de Carl Davis, un Carl Davis qui n’en finit plus de veiller sur ce chef-d’œuvre de jive de jazz. L’autre cut magique s’appelle «At Last». Walter Jackson appartient à l’autre dimension, celle du big American songbook. Il swingue l’At Last à la démesure du croon de Broadway, c’est le summum absolu d’un groove à taille humaine. Il va encore se noyer dans la cour des grands avec «Living Without You», il y va au hello my dear, il l’alpague d’entrée de jeu, au but it’s nice that you find the time to see me, il chante au cabaret d’uptown. Puis il intériorise à outrance «Come To Me», et les filles font Call me tonite.

Les deux belles compiles Westside permettent de réviser les leçons. Tony Rounce se tape les liners de Touching The Soul, qui brasse la période Brunswick/Chi Sound, et qui va de 1973 à 1983. Rounce y va au «smoky baritone», au «unbelievably brillant» et cite l’équipe de Carl Davis en termes d’«ultra-talented pool of Chi-Sound tunesmiths». D’ailleurs, il met un trait d’union dans Chi Sound (Chi-Sound) alors que David Cole colle les deux mots (Chisound). Chacun sa manière.

On replonge dans les sargasses de la beauté jacksonienne avec «It’s Cool», il part à la dérive océanique dans un élan surnaturel, il chante «Love Wake Me Up This Morning» en déplaçant les masses, il fait ripper un morning qui pèse des tonnes, il sonne comme les Tempts sur «Let Me Come Back» et s’élève dans les orchestrations de «The Meeting», il chante de toute évidence avec délectation, il est l’une des plus parfaites incarnations du génie vocal, il tape son «Tell Me Where It Hurrs» au life can be sad, il remonte le fil mélodique et il s’en va exploser le show me au sommet de la courbe, il se bat pied à pied avec son do it baby/ Tell where it hurts/ let me put my love upon your pain oooh ouiii, on le voit aussi atteindre le sommet de l’Everest de la Soul au deuxième couplet de «(Gotta Find Me An) Angel», une compo de Carolyn Franklin dont sa sister Ree fit un hit, et puis voilà encore l’ultime Soul Brother à l’œuvre avec «It Doesn’t Take Much», et ça explose de manière surnaturelle avec le «Welcome Home» de Chip Taylor, Walter Jackson se jette tout entier dans la balance avec ses béquilles et son génie universaliste, il chante aux abois extraordinaires, plus loin, il chante encore «Come To Me» à outrance, come to me tonite baby, et monte en neige ce heavy r’n’b qu’est «Open Your Heart».

Feeling The Song brasse la période post-Okeh et la période de fin. C’est avec un plaisir indescriptible qu’on retrouve «Baby I Love Your Way», ce fantastique groove de good time music, alors on tombe dans ses bras, il tient la dragée haute et dérape dans les virages. Pur genius. Même chose avec «I Want To Come Back As A Song» et «At Last», il chante à la pire des perfes, il est effarant de nonchalance. Avec «Easy Evil», il lance un superbe assaut assumé, et c’est un bonheur que de plonger dans sa cover d’«Unchained Melody». Walter Jackson tartine à n’en plus finir, il chauffe ses accents en permanence, il groove sa chaudière, il chante au sommet de la Soul, avec un accent unique. Il est un peu comme Johnny Adams, il atteint une sorte d’universalisme, il croone à la surface de la terre. Il traque la mélodie pour mieux la magnifier. C’est un fantastique équilibriste de la Soul, il crée des ambiances exceptionnelles, comme le fait aussi Freddie Scott, il prend la Soul par les hanches et la fait danser («Sounds Like A Love Song»). Il chante «Everything Must Change» au chaud de l’humanisme et de tout ce qui relève de la beauté du monde.

Signé : Cazengler, Walter closet

Walter Jackson. It’s All Over. OKeh 1965

Walter Jackson. Welcome Home The Many Moods Of Walter Jackson. OKeh 1965

Walter Jackson. Speak Her Name. OKeh 1967

Walter Jackson. Feeling Good. Chi Sound Records 1976

Walter Jackson. I Want To Come Back As A Song. Chi Sound Records 1977

Walter Jackson. Good To See You. Chi Sound Records 1978

Walter Jackson. Send In The Clowns. Chi Sound Records 1979

Walter Jackson. Tell Me Where It Hurts. Westside 2000

Walter Jackson. Touching The Soul. Westside 1999

Walter Jackson. Feeling The Song. Westside 1999

L’avenir du rock

- Orville tombe à Peck

Si l’avenir du rock avait dû choisir d’exercer un métier, il aurait sans la moindre hésitation choisi le métier de magicien. Avant même d’apprendre ses tours de magie, il se serait allé chez son tailleur du Faubourg Poissonnière se faire coudre un costume de Mandrake, avec bien sûr la cape noire doublée sur l’intérieur de soie rouge. Il aurait ensuite acheté chez Drouot un luxueux haut de forme lustré et une canne à pommeau d’or. Afin de compléter sa panoplie, il aurait passé dans la Chasseur Français une annonce sibylline pour recruter l’indispensable Lothar, et dont voici le texte : «Célèbre magicien recherche valet africain musclé, le plus fort du monde et invulnérable à toute arme de fabrication humaine, ainsi qu’à la magie.» Il aurait à la suite dévalisé les meilleurs bouquinistes du Quartier Latin et regroupé chez lui tous les grands classiques enseignant l’art des tours de magie, depuis l’escamotage jusqu’à l’hypnose, en passant par les caisses truquées et les subterfuges en trompe-l’œil. Il se serait abreuvé des astuces orientales, subtiles et cruelles à la fois, et des frasques américaines d’une efficacité tonitruante. Une fois ses tours de magie bien rôdés et son valet africain bien dressé, une fois ses cages de colombes et de lapins blancs bien fournies, une fois ses lames de sabres bien affûtées et ses foulards bien repassés, il se serait jeté sur son téléphone pour composer les numéros des cabarets parisiens les plus en vue et leur proposer ses services. C’est ainsi qu’il se serait trouvé un soir sur la scène du plus grand cabaret parisien, tenant en haleine un parterre d’aristocrates et de banquiers, réclamant leur attention d’une voix grave. Il aurait ôté son haut de forme pour le tenir renversé d’une main, puis tapoter du bout de sa canne sur le rebord, et après une interminable minute de silence, il aurait ânonné d’une voix grave :

— Mesdames et messieurs, Am stram gram, et peck et peck et colégram, et bour et bour et ratatam... Voici Orville Peck !

En fait, Orville Peck n’est pas sorti du chapeau de Mandrake, mais de celui de Tonton Leon. C’est en effet sur le tribute à Leon Russell (A Song For Leon) qu’on a découvert l’Orville. Il y tape une cover de «This Masquerade», et on a flashé aussi sec sur sa voix. Vraie voix, profonde et sonore à la fois. Timbre de star. Orville est impeck. Alors on a creusé et découvert que l’Orville est un jeune cowboy masqué, ce que les Américains appellent un rhinestone cowboy. Le plus connu est David Allen Coe. Le masque renvoie aussi au Phatom, dont le «Love Me» hanta les nuits agitées de Lux Interior. Nous voilà donc de retour dans un territoire qu’on apprécie tout particulièrement : la mythologie. Orville l’impeck sera-t-il à la hauteur des attentes ? Seuls le diable et les albums le savent.

Bon départ avec Pony, un Sub Pop de 2019. Eh oui, quel singer ! Il maraude dans son lagon d’argent comme un beau requin masqué. Il descend dans le gras de son baryton pour «Turn To Hate» et ça devient génial. Il passe par un «Buffalo Run» très exacerbé, s’égare dans un «Queen Of The Rodeo» et revient en grâce avec «Kansas (Remember Me Now)». Il ressort sa meilleure voix pour caresser le Kansas dans le sens du poil. C’est beau et même décadent. Il passe par quelques bluettes country et revient enfin au sommet de son lard avec «Take You Back (The Iron Hoof Castle Call)», fast country strut monté sur un bassmatic de rêve. Il chante comme Elvis, et attaque à la sifflote. Il faut le voir emballer son Take you back. Comme on est sur Sub Pop, on a du son. Superbe allure.

Paru l’an passé, Bronco est un fougueux double album qui hennit bien. L’Orville s’avère être un beautiful crooner, comme le montre «The Curse Of The Blackened Eye». Il sait faire résonner sa voix dans l’écho du temps. Il yodelle merveilleusement. Il s’appuie sur un balladif pour développer une voix extraordinairement colorée - Nothing to lose/ Wouldn’t miss it anyhow - On pourrait qualifier l’ambiance de Bronco de power western pur. L’Orville fait du John Ford des temps modernes. Il ferait presque passer Cash pour en enfant de chœur. Encore un heavy balladif d’exception avec «Outta Time» - Baby I’m outta time/ Drag me to the party/ Guess I got nowhere to go - et il te balance ça, qui est extraordinaire : «She tells me she don’t like Elvis/ I say I want a little less conversation, please.» Il attaque sa B avec «C’mon Baby Cry», un big balladif d’envergure, il y va au call me up anytime/ C’mon baby cry. Power de Peck-rock all over the c’mon baby ! Il tape plus loin un «Kalahari Down» plus sombre, avec un still tumbling down qu’il prononce ‘tumbeling down’, c’est excellent, il a le power d’Elvis, and I still hear the sound and come up. Il reste dans la fantastique énergie avec le morceau titre qu’il chante à bout de souffle - And oooh see the cowboy sing ! Tout au long des faces, on est frappé par la réelle ampleur du chant. Il repart à la fantastique allure en C avec «Blush», et y va au red sky at morning. Il propose la nouvelle Cosmic Americana - Saddle up and ride on down - Superbe artiste.

Signé : Cazengler, Orville Pic (dans la caisse)

Orville Peck. Pony. Sub Pop 2019

Orville Peck. Bronco. Columbia 2022

Inside the goldmine

- Ce n’est pas l’Evie qui manque

Sa petite tête ronde couronnée de cheveux rouges pouvait laisser perplexe. Lady Eva ne passait pas inaperçue, ce qui, dans tous les cas de figure, constitue un avantage. Elle traînait dans les concerts et semblait s’intéresser en particulier aux artistes à la peau noire. Le contact se fit le plus naturellement du monde, le petit blah-blah classique d’après concert, suivi d’une invitation à aller boire un verre en ville. Elle ne se fit pas prier, ce qui la rendit encore plus sympathique. Nous nous installâmes dans un endroit confortable, propice aux confessions. Comme elle ne crachait pas sur les verres de vin blanc, la conversation prit un certain volume. Elle commença à glisser ici et là quelques allusions à sa vie sexuelle, réduite à néant par quelques décennies de mariage. Elle savait mettre les sens d’un interlocuteur en alerte. Avait-elle une idée derrière la tête ? Ça semblait évident. Mais l’envie de mieux la connaître prédominait. Elle avoua qu’elle avait travaillée dans une DRH, ce qui ne fit qu’empirer les choses. Plutôt que d’entremêler nos salives, nous entremêlâmes nos expériences respectives, décisionnaire d’un côté, prestataire de l’autre. Ce fut une sorte d’osmose, non pas organique, mais spirituelle, enfin, si on considère les ressources humaines comme une forme de spiritualité contemporaine, disons la spiritualité du pauvre, pour faire court. L’atmosphère s’épaississait à mesure que s’égrenaient les heures et il devint évident que tout cela risquait de se terminer au fond d’un lit, ce qui aurait tout gâché. Comment la réfréner ? Il se dégageait d’elle un curieux mélange de mystère et de sensualité. Cette femme d’un certain âge abritait deux très beaux yeux derrière une paire de lunettes à fines montures. Ses lèvres peintes luisaient dans la lumière tamisée et semblaient n’attendre qu’une seule chose : qu’une autre paire de lèvres vienne s’y poser comme un papillon. Le sentiment de vivre l’instant parfait s’étirait tant qu’il atteignait les confins de l’irréalité. Il suffisait juste de tendre la main pour constater que Lady Eva n’avait jamais existé.

Comme toujours dans cette rubrique, le nom d’une personne rencontrée dans la vraie vie fait écho au nom de l’artiste qu’on choisit de présenter brièvement. Evie fait écho à Eva et inversement. L’une éclaire l’autre, dans une espèce de partie de ping-pong mémoriel. Evie comme Eva sortent du néant, font trois petits tours et puis s’en vont. Il s’en passe des choses au fond de la Goldmine !

Alors, c’est pas compliqué : tu vas chez Born Bad, tu chopes une compile qui te paraît sympa, Polly Wally, tu rentres chez toi, tu te sers une bonne rasade, tu poses ton cul dans ton fauteuil et tu écoutes Polly Wally. Bon pas mal, Big Maybelle, Tyrone Davis, et puis plein d’obscurs géniaux, et soudain boom badaboom : tu tombes sur «Run Home To Your Mama», l’heavy stomp d’Evie Sands ! Evie qui ? C’est qui celle-là ? D’où qu’elle sort ? Une blanche ? Pas possible !

Tu prends ta pelle et tu creuses. Un premier hit, «Take Me For A Little While», barboté par Jackie Ross, chez Chess. Un deuxième hit, «Angel In The Morning», signé Chip Taylor et sorti sur Cameo au moment où Cameo se casse la gueule. Chips Moman refile «Angel In The Morning» à Merrilee Rush et rafle la mise. Evie en bave. Heureusement, Chip Taylor ne lâche pas l’affaire. Il en pince pour la voix de cette jeune New-Yorkaise qui est l’une des chanteuses préférées de Dusty chérie. Chip lui donne une troisième chance avec un hit qu’il a déjà filé aux Troggs, «Any Way That You Want Me». Chip enregistre Evie à New York, avec une terrifique section rythmique, et Eddie Hinton from Muscle Shoals on guitar. Evie explose le hit des Troggs, elle te l’explose au plus haut niveau. Personne ne sait qu’en 1970, Evie est la Reine de Saba.

Alors, tu as l’album du même nom, Any Way That You Want Me qui sort en 1970. On comprend que cet album soit devenu culte, malgré sa pochette plan-plan : Evie fait du vélo sur le chemin des écoliers. Mais tu fermes vite ta boîte à camembert car «Crazy Annie» te saute à la gueule : explosif et génial. Et ça continue avec le power maximal de «But You Know I Love You». la prod de Chip Taylor & Al Gorgoni est un modèle du genre. Elle attaque «I’ll Never Be Alone Again» à la descendante de Whiter Shade Of Pale et remonte de façon inespérée. Là tu t’agenouilles devant ta reine. Elle fait sa Soul Sister avec «Close Your Eyes Cross Your Fingers». Elle est blanche, mais comme elle est bonne ! C’est produit à outrance. Elle a la voix, la vraie voix. Elle cultive la pure beauté intrinsèque, comme son admiratrice, Dusty chérie. Encore une Beautiful Song avec «Shadow Of The Evening», elle en fait un groove magique. On croise rarement des albums d’une telle qualité. On croise aussi le fameux «Take Me For A Little While», avec un background Motown. Petite pop anglaise deviendra grande : «I’ll Hold Out My Hand», encore un cut prodigieusement monté en neige par la prod de la Gorgone Gorgoni. Evie gueule à la fabulette de magie pure. Elle termine avec un «One Fine Summer Morning» gorgé de gorgeous. Elle illumine ses cuts de l’intérieur. Les fans se sont jetés sur la red Rev-Ola parue en 2005 car Rev-Ola est un label phare, managé par Joe Foster et spécialisé dans la réédition d’albums cultes. On trouve sur la red Rev un bonus track demented, «Maybe Tomorrow», le cut du paradis, chanté à l’ubiquité transversale et violonné à l’aune de l’aube transcendentale. Terrific !

Alors comme tu as envie d’Evie, tu prends ton bâton de pèlerin et tu la suis à la trace. Quatre ans plus tard, elle enregistre Estate of Mind qui n’est hélas pas ce qu’on appelle un big album, mais il peut laisser deux bons souvenirs : «Call Me Home Again» et «Take It Or Leave It». Ses balladifs sont des chefs-d’œuvre d’intensité crépitante. On accueille son take it à bras ouverts, mais c’est surtout «Call Me Home Again» qui flatte l’intellect, car voilà ce qu’on appelle une Beautiful Song. Elle dispose d’une vraie voix et d’une stand-up de round midnite. Encore de très belles choses en B, avec notamment «I Love Makin’ Love To You», belle présence vocale, elle est partout dans ses chansons. Sa pop est comme illuminée de l’intérieur. Elle termine en slow motion avec «Am I Crazy Cause I Believe», elle est très attentive à la qualité de sa présence.

Il ne faut hélas pas attendre monts et merveilles de Suspended Animation, paru en 1979. Pochette bizarre : Evie semble danser toute seule dans la rue. Elle tente de se ré-imposer avec «Lady Of The Night», mais c’est difficile. Il lui manque l’autorité de Chip Taylor. Ce n’est plus le même son. Désolé Evie, c’est pas bon. Elle fait une sorte de pop FM à la Moon Martin, c’est atroce. Elle sauve son balda avec un balladif, «As We Fall In Love Once More». Elle a tout de suite une meilleure mine. Elle tient bien sa voix. Elle ramène du power en altitude. Mais la B retombe comme un soufflé, et ce dès «Get Up», heavy rock US ultra-produit.

Bel album que ce Women In Prison, mais aussi belle pochette. On voit Evie gratter ses poux avec un sourire complice aux lèvres. Evie est dans le boogie, mais pas n’importe quel boogie : le boogie d’Evie. Heavy as hell, mais l’hell d’Evie. Elle taille sa route, la route d’Evie. Ça n’engage qu’elle. Elle monte son «Cool Blues Shoes» sur un beau Diddley Beat et duette avec Lucinda Williams. On sent très vite qu’on est sur un big album. Evie a deux mamelles : le répondant et la hauteur de vue, il faut la voir parader dans «While I Look At You» - Oh oh/ I love to look at you - Et soudain le ciel s’illumine : «Angel In Your Eyes», une Beautiful Song, c’est-à-dire une merveille de délicatesse ultime. Elle en propose une autre un peu plus loin : «I Want Your Hands». Elle est à la fois magnifique et inexorable, Evie tombe littéralement du ciel. La beauté est son terrain de prédilection - I want your lips/ To kiss everything - Elle veut les mains et les lèvres. Sans doute le reste aussi. Elle groove pas mal, dans «Brooklyn Blues», et dans «Fingerprint Me Baby», où elle se fait passer pour une bad bad girl. Elle sait groover le swing. On la voit régler ses comptes dans «I Hate You Today», elle mène bien sa barcasse et elle termine à l’espagnolade. L’album s’achève avec «Little Girls Cryin’». Elle reste délicate et précise sur le toucher du beautiful, c’est sa came, alors y va au sweet daddy. Cut idéal pour une petite poule comme Evie qui navigue en solitaire, loin des modes, avec une vraie voix et une stature légendaire qu’elle doit à Chip.

Paru en 2017, Shine For Me est ce qu’on appelle un mini-album. Elle compose et produit tout. Elle développe bien son «Rodeo». On note l’indeniability d’Evie, Evie fait envie. Elle reste une artiste importante qu’il faut découvrir. Elle chante d’une voix ferme et définitive, une voix au timbre rare et jamais oblitéré. Elle fait une soft pop sans histoire, elle n’invente rien avec «Full Dose Of Love». Elle chante ses petites compos, elle les trousse avec une belle petite ferveur, à la hussarde. Elle attaque sa B avec le morceau titre, un mélopif d’envergure. Elle rejoint les champions du genre, avec un petit côté Procol dans le protocole. Elle vise l’ampleur de la clameur d’Elseneur, c’est dire si elle est bonne. On croit vraiment entendre le piano de Gary Brooker. Et puis voilà la merveille tant espérée : «Without You» - When I kook for you/ You’re not very far - Elle sait entrer dans un lagon d’argent, à la voix de gorge chaude. Son génie vocal évoque celui de Maria Muldaur. C’est une Beautiful Song.

Et puis voilà le petit dernier, Get Out Of Our Way, paru en 2020. On y retrouve une Beautiful Song, «If You Give Up» - If you give up/ There’s nothing more I can do - Elle s’implique dans sa mélodie, elle s’y colle de toutes ses forces, elle en devient poignante et belle, incroyablement belle, surtout lorsqu’elle va chercher son chat perché. La pochette est belle, elle aussi, Evie pose avec des ailes, comme Ginger Baker sur la couve de son autobio. L’autre joli cut de l’album est le «Truth Is In Disguise» qui fait l’ouverture du balda. Pop de pop, d’accord, mais vraie voix. Elle s’affirme. D’autant plus qu’Earle Mankey mastérise. Evie compose et produit, comme toujours. Elle reste sur la brèche. Elle tente de renouer avec l’âge d’or de Chip et d’Any Way That You Want Me, mais ce n’est pas si simple. Alors on l’encourage. Vazy Evie ! Vazy Evie ! Vazy ! Elle démarre «My Darkest Hour» comme Nina Simone dans Ain’t got no father, ain’t got no mother, ain’t got no brother, ain’t got no life. Et comme le montre «Don’t Hold Back», Evie ne veut plus rien réinventer, elle veut juste jouer son brave petit rock. Elle s’en retourne en B allumer «Another Night» avec de la joie et de la bonne humeur. Elle fait plaisir à voir. Bon, ce n’est pas l’album du siècle, mais on note une belle présence. C’est drôle comme on passe sa vie à attendre des miracles des gens qu’on aime bien.

Signé : Cazengler, Evie pressante

Evie Sands. Any Way That You Want Me. A&M Records 1970

Evie Sands. Estate of Mind. Capitol Records 1974

Evie Sands. Suspended Animation. RCA Victor 1979

Evie Sands. Women In Prison. Train Wreck Records 1998

Evie Sands. Shine For Me. R-Spot Records 2017

Evie Sands. Get Out Of Our Way. R-Spot Records 2020

*

Série noire. Post-metal. Post tout ce que vous voulez. Post-apocalyptic. Un truc tordu comme je les aime. A la base un label nommé Robustfellow que je qualifierais d’underground, particularités géographico-historiales par les temps qui courent, notre robuste camarade est installé depuis une dizaine d’années à Kiev, il regroupe des artistes de toute l’Ukraine.

NUN

AZIMUT

(Bandcamp / RBF 039 / Mai 2024)

Azimut est un trio composé de : Nazari Mykhalilick / Petro Krul / Andri Buchynsky. Pour cet opus nous devons noter la participation de : OleksaO et de Yuri Dubrowwskii. Tous deux participent à plusieurs autres groupes que nous qualifierons aussi d’underground.

A première vue je dirais que la pochette représenterait un dieu assyrien, lequel je l’ignore, attention nous entrons dans une zone d’incertitudes. Le plus simple serait de lui donner le nom écrit sur la couve : Nun. Les partisans de Lovecraft vont lever la tête. Nun est avant tout la lettre N de l’alphabet phénicien, à l’origine le signe zigzaguant serait une représentation schématique de l’eau qui coule, certains l’interprètent comme un Serpent, mais il semble avéré qu’en langue phénicienne ce serait le Poisson, au fond de l’abîme, certains feront l’analogie avec le Christ que les premiers chrétiens représentaient justement par le dessin d’un poisson, je pense qu’ils n’ont pas tort sans avoir tout à fait raison, il est des approximations porteuses de sens. Ainsi les titres des trois morceaux nous orientent non pas vers le christianisme actuel qu’il soit d’obédience catholique, protestante, ou orthodoxe mais vers la gnose non pas hermétique mais chrétienne, un ensemble de regroupements hétérogènes qui selon des proportions diverses ont amalgamé, en un prodigieux melting pot de rêveries métaphysiques survivalistes, des connaissances et des croyances chrétiennes, platoniciennes, plotiniennes, juives, perses et manichéennes…

Est-ce pour cela que dans un court texte de présentation le groupe nous dit que les trois morceaux de l’opus sont à considérer, non pas seulement comme des chansons mais comme un oratorio qui mêlerait paroles, théâtre et peinture. Sans doute faut-il interpréter cette déclaration non pas comme la tentation d’un art total wagnérien mais comme la mise en action de fragments évocatoires d’un rituel religieux.

Chacun des titres demande un commentaire. Monomyth pose problème : sommes-nous dans la mythologie ou dans l’affirmation qu’il n’existerait qu’un seul Dieu. A proprement parler, la notion de monomythe induit l’idée que malgré l’énorme diversité des mythes éparpillés à la surface de notre globe tous raconteraient malgré leurs particularités ethnographiques et civilisationnelles une seule et même histoire. L’on retrouverait ainsi un récit originel commun à tous. A moins que ce ne soit l’inverse : que cette structure commune que l’on discerne dans tous ces récits soit le résultat de multiples expériences existentielles séparées les unes des autres, sans lien entre elles, bref que cette structuration identique ne soit pas la cause de l’existence des mythes mais la conséquence de leurs existences.

Nous ne cherchons pas à savoir qui de la poule ou de l’œuf est apparu en premier. Mais comment expliquer que pour un unique phénomène il soit possible qu’il y ait deux origines distinctes possibles. Nous sommes ici au cœur du déploiement de la connaissance gnostique.

Monomyth : vous entendez ce petit grincement horripilant qui dans les films vous avertit que le cerveau du héros branché sur la machine n’est plus très loin de la mort cérébrale, s’y joint bientôt un baume sonore consolateur qui n’efface pas cette stridence mortelle mais agit presque comme une consolation, les esprits lyriques le décriront comme le chant de l’âme, c’est alors que s’élève la voix qui dispense l’enseignement fatidique, est-ce un dieu ou la récitation d’un prêtre, il révèle le secret du don de la connaissance faite aux hommes qui n’ont pas su quoi en faire dans leur vie néantifère, le crissement angoissant reprend bientôt remplacé par une espèce d’inquiétant halètement, est-ce le dernier pas avant le trépas, ou la manifestation du souffle originel, des notes de lourde solitude éclatent, rien n'est perdu, la voix lourde et sépulcrale reprend son récit, certains se sont séparés, ils se sont retirés en des endroits perdus, désertiques, stériles, peuplés de pensées carnivores, mais dans ce monde vide en leur esprit a germé une graine qui a retenu le bras de la mort armée de sa faux meurtrière. Logos : entrée fracassante, grandiose mais en même temps révélatrice, ce n’est plus un prêtre qui enseigne mais la bouche d’ombre qui profère l’exécrable litanie des révélations ultimes et originelles, le souvenir de la scène qui ouvre les Immémoriaux de Victor Segalen s’inscrit en filigrane dans notre esprit, la récitation des noms des Dieux qui se sont succédés, des inférieurs détenteurs d’une parcelle sublime, brusquement le rythme s’accélère, la voix s’écrase, elle conte l’impossible, la coexistence du néant et de la vie, du vide et d’une autre chose qui normalement ne pourrait être, mais qui est, une invraisemblance existentielle, la voix se déchire, elle se tord, la bouche d’ombre s’orne-t-elle d’un écume blanche épileptique, elle crache des vomissures insensées, l’histoire de cette présence au travers de l’inexistence du néant… passé ce moment de terrible convulsion la musique s’alourdit, elle se ralentit alors qu’elle est traversée par le vol d’éclairs qui ne sont que le signe d’une manifestation du Nun originel, de la connaissance du logos sacré de la Présence là où il lui est impossible d’être. Kenoma : un lieu terrible, celui qui est échu à l’homme, Kenoma est le lieu vide de la matière créée par le Démiurge, le mauvais Dieu, en opposition à la plénitude du Plérôme, intangible, inaccessible aux humains, peuplé d’entités mystérieuses, un grondement noir qui s’amplifie, des espèces de bruits obstinés de castagnettes miniaturisées comme des vols d’ insectes qui se heurtent incessamment en de dérisoires efforts à une paroi vitrée infranchissable, le récitant reprend, il n’est pas possible aux éons primordiaux de régner dans Kénoma, ce lieu leur est fermé, inaccessible, la musique se teinte d’une tristesse infinie elle se traîne sépulcralement jusqu’à ce que retentissent quelques notes claires et légères sur un rythme enjoué, nous sommes maintenant dans la cuve démiurgique, le chant se creuse et se couvre d’épines, quelque chose vient de tomber parmi vous, mais c’est à vous de faire l’effort de votre libération, de ranimer cette étincelle qui dort dans vos âmes mortes, de nouveau le son s’assombrit et la voix devient comminatoire, les hommes confondent l’amour et le sexe, qu’ils ne viennent pas se plaindre, ils ne savent pas saisir leur chance, la machine musicale se met en marche, l’on entend des cris, à croire que la cuve démiurgique s’est transformée en enfer, le rythme s’appesantit évoquant des coups de fouets sur le dos des suppliciés. A moins que ce ne soit celui du Christ fixé sur sa croix qui demande à Dieu pourquoi il l’a abandonné.

Je ressors de cette écoute l’esprit mitigé. Peut-être mon traducteur nettique a-t-il eu du mal avec la langue ukrainienne, j’ai l’impression que la distribution des pronoms personnels ne coïncide pas trop avec celle de notre langue. Tout de même je reste sceptique. La gnose est vaste, mais là je présuppose que dans celle privilégiée par Azimut la proportion christique soit des plus importantes. Ici la pensée philosophique de Plotin est totalement squattée par une vision du christianisme très proche des convictions châtimentaires au plus près des positions de l’Eglise officielle qui parviendra à juguler les sectes gnostiques déviantes qui n’attendent rien de Dieu mais qui pensent que l’homme détient de par sa seule nature humaine la capacité de devenir un dieu par lui-même sans le moindre secours divin. Quant à ce Nun est-il juste une préfiguration christique ou une abomination plus inquiétante… Musicalement vous l’écouterez avec plaisir, idéologiquement mon cœur de païen fidèle aux Dieux de la Grèce et de Rome ne souscrit pas à cette vue trop christophilesque.

Damie Chad.

*

Leur musique ne m’a pas attiré, ni leur couve, ni le titre de l’album, c’est autre chose, les quelques lignes par lesquelles ils se définissent. La pochette n’est pas mal du tout, cet antédiluvien crocodile abyssal a de la gueule, heureusement qu’il n’est pas répertorié parmi les espèces terrestres, sans quoi au moindre têtard retrouvé au fond de votre baignoire vous vous enfuiriez tout nu hors de votre salle de bain en poussant des hurlements de terreur. En plus ils ont de l’humour, nous refilent un avertissement : aucun claviériste ou animal à fourrure n’a été blessé pendant l’enregistrement. Seul renseignement disponible : ils sont de Madrid. La phrase précédente doit être de l’humour espagnol.

INTERGALACTIC LEVIATHANS

AXIOM9

(Album numérique / Bandcamp / Mai 2024)

Ana Marin : 5 string Fretless and fretted Basses and sound FX / Joan Herrera : drums and crazy rythm ideas. / David Blas : doom guitar and sound FX /German Fafian : 7 and 8 string guitars and sound FX.

Cette fonction de X vous étonne, s’agit simplement d’un logiciel open source (téléchargeable sur le net) en accès libre qui fortifie votre son et qui peut vous servir d’équaliseur.

Mais il est temps que je vous dise ce qui m’a attiré chez eux. Je le recopie in extenso :

00001 - L'obscurité est la clé mais l'ombre ne peut exister sans la lumière

00010 - Défiez vos limites et vos idées musicales.

00011 - Si un groove semble durer trop longtemps, faites-le durer plus longtemps.

00100 - Permettez à la musique de prendre la direction qu'elle souhaite prendre.

00101 - Faites la musique que vous aimez pour que les autres puissent aimer la musique que vous faites.

Ce n’est pas le contenu explicite de ces conseils qui m’aurait intrigué ou ébloui. Pas le moins du monde. La pensée philosophique du vingtième siècle a été non pas dominée mais actée par deux énormes têtes pensantes Heidegger et Wittgenstein, le premier étant l’incarnation parfaite de la pensée circulante, disons littéraire, qui se referme sur elle-même comme un serpent qui, pour se mieux retrouver, se love en rond sur lui-même, je considère le second comme le pinacle de la pensée mathématique puisque son Tractatus Logico-Philosophicus se déduit logiquement et conséquentiellement d’un premier axiome. La pensée wiitgensteinienne fait comme le serpent qui se couche et se raidit de tout son long auprès d’une proie envisagée pour savoir si elle n’est pas trop grande pour contenir dans son tube digestif. S’il s’avère qu’il est trop petit pour l’engloutir, il la dédaigne et s’en va chercher ailleurs… Une attitude très wittgensteinienne qui ordonne de ne pas penser ce que la pensée est incapable de penser. Heidegger nous dit que la pensée se pense elle-même, que ce faisant elle a toujours un après (méta) à penser, et Wittgenstein que la pensée ne peut penser qu’une partie du monde (de la physis). Vous me direz que l’enseignement final de nos deux penseurs est totalement tautologique, comme le dernier commandement 00101 d’Axiom9, oui mais le groupe a adopté le mode d’écriture déducto-logique numératif dont Wittgenstein a usé pour la rédaction de son fameux Tractacus.

Avant d’écouter le quarante-et-unième (oui 41) opus du groupe, une dernière remarque : ils ont donné à cet écrit de quelques lignes le titre étendard de Manifesto, preuve qu’ils y tiennent, et serait-on tenté d’ajouter qu’ils s’y tiennent, car il est nécessaire d’admettre que leurs compositions musicales ne sont que des applications de leur philosophie.

Intergalactic leviathans : un seul morceau, instrumental, de plus d’une heure, nous sommes bien en présence d’un monstre léviathanique. Rappelons que selon Hobbes, il n’existe qu’un seul léviathan : l’Etat. Si l’on risque d’en croiser d’autres aussi coercitifs dans les espaces intergalactiques, méfions-nous. Une guitare qui s’étire à l’infini, pas prog du tout, un son rugueux que la basse conforte, que la batterie accompagne sourdement. Prennent leur temps, c’est la quatrième fois que j’écoute et je saisis les subtilités, ne sont pas paresseux, stratègent sans arrêt des variations qui viennent recouvrir les précédentes, l’on ne peut pas dénoncer une répétition riffique, un allongement, se ménagent des espaces où les guitares peuvent s’exprimer, une stratégie pas tout à fait jazzique où les copains se mettent en sourdine pour donner la place au soliste, jouent tous ensemble se repassent le ballon sans se presser, imaginez un match de rugby au ralenti, maintenant font ce que je disais qu’ils ne commettaient pas, la mettent en veilleuse pour laisser la basse pratiquement tout seule autant dire que chacun s’empresse de rajouter un petit chouïa de son cru, surtout la batterie qui prend de plus en plus d’importance, ils étirent de plus en plus l’élastique de la pâte sonore, trempez-y un doigt d’oreille, ce n’est pas du tout ennuyant, le guitariste se paie un petit quatre-vingt-dix à l’heure sur l’autoroute, c’est pépère, mais il n’arrête de changer de voie de façon abrupte sans mettre son clignotant pour prévenir, la deuxième guitare se lance à sa poursuite, sans tenter de le dépasser, mais il se rapproche dangereusement à lui toucher le parechoc arrière, les deux moteurs ronronnent salement, z’ont toute la vie et tout le bitume devant eux, alors inutile de gazer comme une ambulance premier secours, ils taillent la route en toute désinvolture, tiens l’on est sur une fin de morceau, enfin sur une queue de comète qui avance lentement, le son s’éteint mais perdure. Une semi seconde de silence, vaille que vaille la basse bourdonne, des cordes chuintent, un semblant de riff hésitant se profile sur les cymbales, un peu comme quand les musiciens se concertent tout en faisant croire qu’ils savent ce qu’ils von jouer, là manifestement s’ils savent ils feignent à merveille de l’ignorer et l’on repart sur un rythme prégnant, le genre de tapotement qui marche à tous les coups, sont partis, n’ont pas la fleur au fusil, n'ont pas de fusil non plus, la mauvaise troupe traîne ses pieds-plats, mais enfin l’enjambée initiale reprend de l’influx dans le jarret, toutefois il y aurait bien besoin d’une gueulante d’adjudant pour accélérer le train, sur un terrain de foot l’on dirait qu’ils jouent la montre, elle n’est pas arrêtée mais les secondes sont longues, se garent vraisemblablement sur la place de stationnement réservée au bassiste, n’est pas un génie de la manoeuvre, heureusement qu’une guitare le guide et le drummer augmente – non ce n’est pas l’inflation – le rythme, ça repart, la loco y va mollo pour tirer ses wagons, ce doit être une montée, un faux-plat ou alors le mécano est en train de taper un SMS long comme un chapitre de La recherche du temps perdu à sa copine, remarquer ça lui émulse les chairs car il accélère brutalement à tout berzingue, confond un peu les courbes de sa meuf avec celle des rails, maintenant ça filoche dur, plus question de s’arrêter ou de flâner, le gazier fonce droit devant et les copains y mettent du leur, sont décidés à ne pas le laisser en manque, ils s’énervent, leurs instrus crient qu’ils ne vont pas assez vite, la batterie claudique un peu, veut-elle nous signifier que l’on arrive à un endroit du trajet dangereux, arrêt brutal. L’on ne saura jamais le nom de la gare, mais Anna pousse quelques piaillements, elle a dû apercevoir une araignée sur un tom, Joan ne doit pas les aimer non plus, il tente de l’écraser de quelques coups de baguettes magistraux, il réussit ! l’ambiance change, le calme revient, Anna réconciliée avec la vie se lance dans un magnifique passage empli de gratitude et sérénité, on se la joue un peu à la Santana, moins éthéré certes, mais l’on se sent bien sur notre transat face au Pacifique qui nous offre coucher de soleil et brise nocturne y una tequila magica, pour un peu on s’endormirait, la guitare moutonne comme les vagues à l’infini, existe-t-il des endroits intergalactiques calmes, tranquilles et voluptueux ô mon âme ô ma sœur, ce Léviathan est un gros chat paresseux qui ronronne sur vos genoux, vous ne trouverez pas mieux à cent mille millions de lieues de la banlieue terrestre, la guitare miaule une dernière fois, l’on croit que l’on va s’endormir sur la voie lactée, méprisable erreur, maintenant ils se la jouent metal-psyké, la drummerie est aux abois et l’on s’enfonce dans un marécage spongieux de guitare, aurait-on oublié l’heure de la marée haute, ça déferle mais moins abruptement qu’on le redoutait, notre Léviathan n’est pas Moby Dick, le morceau s’efface doucement… une interjection, que dit-il au juste ‘’la scancia ?’’, en tout cas je peux certifier que c’est de l’espagnol, nous n’avons pas trop dérivé, la batterie se paie un petit solo bien saccadé, les autres embrayent et nous voici jeté au milieu d’un funk ( pas du tout Grand Railroad) mais ils s’amusent à secouer les cocotiers, j’arrête un peu d’écrire le temps de respirer, et puis le funk il n’y a pas de problème, vous pouvez toujours monter en marche dans un wagon, vous n’êtes jamais perdu, vous mettez les pieds dans une trace, ensuite l’on se laisse entraîner sans problème, les deux guitares entremêlent leurs cordes, pas d’affolement, elles se démêleront toutes seules, d’ailleurs il y en une qui se détache et qui sonne l’halali, l’on se demande bien pourquoi, pour une fois que l’on avait envie de ne tuer personne, mais eux se sont laissé prendre au jeu, se bagarrent un peu, échauffourée dans les fourrés de la forêt, pas vraiment méchant mais ils mettent tout leur cœur, s’ils continuent ils finiront par se crêper le chignon, y en pas un pour calmer le jeu, s’entendraient comme des larrons en foire, tant pis c’est foiré, on se quitte mauvais amis, chacun au volant de sa voiture… Les moteurs ronronnent pour ouvrir le dernier morceau, ce ne sont pas les pétarades de Roadrunner de Bo Diddley, se tirent toutefois joliment la bourre, avec démarrage en côte dans les descentes et descentes-tobogan moteur arrêté pour profiter au maximum de la force d’inertie, je suis incapable de vous dire celui qui a passé la ligne en trombe, je les déclare tous les quatre vainqueurs, toutefois je ne ferais la bise qu’à Anna.

Si vous n’aimez pas vous risquez de vous ennuyer, si vous aimez vous adorerez. Ce sera exactement pareil avec le Tratacus logico-philosophicus de Wittgenstein.

Je reviens à la couve, à cette jeune fille perdue sur une grève intergalactique dans une banlieue déserte de l’univers, allo docteur Freud, par quel monstrueux rêve subliminal est-elle hantée…

Damie Chad