KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 321

A ROCKLIT PRODUCTION

23 / 03 / 2017

|

CHUCK BERRY / SUFFERS BILL CRANE + ABK6 MICK RAVASSAT & TRISTAN ROCK ANGLAIS / ROLLING STONES |

|

SEMAINE NOIRE POUR LES ROCKERS, JAMES COTTON QUI AVALE SON HARMONICA DE TRAVERS ET CHUCK BERRY, NOTRE CHUCK CHERRI, ABATTU EN PLEIN VOL DE CANARD PAR LA GRIPPE AVIAIRE. EN HOMMAGE A CE PIONNIER ESSENTIEL NOUS REDONNONS LA KRO QUE NOUS LUI AVIONS CONSACREE DANS NOTRE LIVRAISON 117 DU 08 / 11 / 2012. KEEP ON ROCKIN' TILL THE DEATH ! |

HAIL ! HAIL ! ROCK'N'ROLL !

CHUCK BERRY / LE PIONNIER DU ROCK

JOHN COLLIS

( Camion Blanc / 2008 )

Nous retrouvons avec plaisir John Collis dont nous avons déjà chroniqué en notre livraison N° 36 le livre Rock'n'roll Revolutionaries consacré à la fatale tournée anglaise d'Eddie Cochran et Gene Vincent. S'attaque cette fois-ci à un autre pionnier, pas n'importe lequel puisque dans une courte préface il nous avertit qu'il en est un fan britannique transi de la première heure.

TOULOUSE 1977

Z'étaient pas fiers les copains. Z'avaient la gorge nouée. Mais ce n'était pas leur connaissance approximative de l'anglais qui les inquiétait. Se débrouilleraient bien au moment voulu. Non c'était l'avion qui amorçait la descente vers le tarmac de l'aéroport de Blagnac. Haute-Garonne, pour les français qui ne connaissent pas leur géographie. Quand on est jeune, on a parfois des coups de folie. Etait-ce vraiment une bonne idée d'organiser ce concert à Toulouse ? Et puis il y avait le monsieur à accueillir à la sortie passagers. Pas tout à fait n'importe qui. Une légende vivante. Chuck Berry, le roi du rock en personne !

La réception fut glaciale. Poignée de mains hâtives. Juste un « hello » jeté du bout des lèvres. N'en avait rien à foutre des discours, le grand Chuck. Pas le genre de gars à vouloir se rincer tout de suite le gosier au bistrot du coin en vous envoyant de grandes claques amicales dans le dos. Le chemin jusqu'à la voiture leur a paru interminable à nos trois organisateurs. Pas un mot. Rien. Silence de mort. Question mort Chuck s'est d'ailleurs assis à sa place, bouche cousue, tu parles à mon cul, cause toujours mais tu ferais mieux de la fermer.

Ils ont bien tenté de détendre l'atmosphère en décrivant - façon de parler, pour entamer la conversation - le paysage. Mais apparemment le grand Chuck, les commentaires géographiques sur l'habitat pré-urbain de la région toulousaine, ça ne l'emballait pas trop. Un silence sépulcral s'est peu à peu installé dans l'habitacle... Dans la tête des trois organisateurs, ça carburait sec, vite une idée pour sortir de cette impasse ! La vérité historique nous oblige à avouer qu'ils avaient beau se creuser la cervelle, rien ne venait.

Ne restait plus que quelques kilomètres pour atteindre la ville, quand la situation s'est débloquée. Subitement Chuck qui avait gardé obstinément les yeux fixés devant lui s'est retourné vers la banquette arrière. L'a posé sa main droite ouverte sur son épaule gauche. Ce n'était pas pour révéler le secret de la position des doigts sur l'intro de Johnny B. Goode. Non simplement pour prononcer un mot. Rien qu'un seul mot, satisfaction ! ( version 1965 d'Eddy Mitchell ).

Je vous voir venir, prêts à parier l'héritage de votre grand-mère qu'il s'est écrié : rock'n'roll ! Pas du tout. A juste employé un synonyme. En prononçant le s final, des fois qu'il y aurait embrouille. « Dollars ! ». C'est court, c'est bref, mais très compréhensible. Le trésorier s'est dépêché de lui refiler le sac, avec le pognon. C'était stipulé sur le contrat que le fric devait lui être versé à son arrivée. Les copains qui attendaient l'intimité de l'hôtel pour scrupuleusement honorer leur engagement en sont restés un peu estomaqués. Quant à Chuck il a enfin laissé filtrer un sourire sur ses lèvres ironiques. Nique les petits blancs jusqu'au trognon !

SAINT LOUIS BLUES

Saint Louis. Missouri. Sur la rive du Mississippi, mais ce n'est déjà plus le Sud et son racisme outrancier. C'est là que naît Charles Berry en 1926. Famille noire dans un quartier noir. Les temps sont durs, mais ce ne sera pas la misère noire. Les Berry sont un couple uni et la situation familiale ira s'améliorant d'année en année. Travaillent sans arrêt mais appartiennent à la petite bourgeoisie noire.

Saint Louis sera marquée par le blues. Située à moins de 500 kilomètres de Chicago, la ville sera une étape importante pour les émigrants du delta qui remontent depuis Memphis vers le nord. Ce n'est pas un hasard si après avoir composé Memphis Blues, WC Handy – né en 1873 , ses parents furent esclaves en leur jeunesse - publie en 1917 St Louis Blues qui sera repris par Bessie Smith et Louis Armstrong. Ce morceau aux confluences du jazz et du blues inspira aussi le poète Langston Hughes ( voir notre livraison N° 21 du 07 / 10 2010 ). Les accointances entre W. C. Handy et Chuck Berry sont nombreuses : à plusieurs générations de distances tous deux se considèreront plutôt comme des professionnels que comme des artistes en proie à leurs états d'âmes. W. C. Handy, sachant écrire la musique codifia les chants – notamment les work songs - qu'il entendait autour de lui. Il délimita en quelque sorte les douze mesures fondatrices de tout blues qui se respecte et fixa les diminutions de ton des célèbres blue-notes.

L'apport principal de Chuck Berry à la musique populaire américaine réside en la création des principaux standards du rock'n'roll. Les puristes se plaisent à remonter jusqu'à Robert Johnson, John Collis attire notre attention sur les mains des deux guitaristes : tous deux possèdent le même genre de doigts, longs et souples comme des serpents. Chuck s'inspirera surtout de T-Bone Walker né en 1910 et initiateur de la guitare blues électrique. Ceux qui ont cru que Jimi Hendrix avait été le premier à jouer de la gratte derrière sa tête sont bien naïfs, T-Bone Walker s'amusait à ce genre de facétie dès le début des années quarante... Chuck reproduira ce jeu de scène. Par contre il n'atteindra jamais à la dextérité de Charlie Christian. L'on ne sait s'il le vit quand il se produisit à St Louis avec l'orchestre de Benny Goodman, mais il est sûr que toute une partie du savoir-faire de Chuck fut acquise en écoutant les enregistrements de la guitare jazz électrique.

PIANO BLUES

C'est un instrument beaucoup plus difficile à transporter qu'une guitare. Chuck en comprendra toute l'importance en admirant dans l'orchestre de Louis Jordan le dialogue incessant entretenu par la guitare de Carl Hogan et le clavier de Bill Dogget. Qui dit piano, dit rag-time et boogie-woogie. Le rock est né du rythme endiablé de ce dernier. Le succès aidant Louis Jordan s'éloigna peu à peu du rythme sauvage et initial que déroulait son Tympany Five. Pouvant s'offrir davantage de musiciens sa formation ressembla de plus en plus à un big band jazz. La codification instrumentale de chacun se faisait aux dépens de la virulence d'une petite formation. Retour vers la simplicité, Louis Jordan se fit peu peu rattraper par un certain Bill Haley et ses Comets. Toute la différence entre une incisive frégate de combat et un balourd porte-avions d'appui tactique.

Lorsqu'il rencontra en 1952 le pianiste Johnnie Johnson, Chuck Berry avait la formule. Fallut procéder à de nombreuses mises au point. Restait le problème de la voix. Car un groupe de rock sans chanteur c'est comme un civet sans lapin. Suffit de transformer la problématique en particularité. Ce n'est pas qu'il avait une mauvaise voix Chuck, non mais en ces temps de prohibition raciale, elle ne sonnait pas noir. Pas assez grasseyante. Trop hachée. Ne bouffait pas les mots. Au contraire détachait les syllabes. Du note par note serait-on tenté de dire. Et puisqu'il faut appeler le chat blanc que l'on a dans la gorge un chat, autant assumer tout de suite l'anomalie : résonnait comme celle d'un blanc.

Pour un chanteur de blues ou même de rhythm and blues, ça la foutait un peu mal à l'époque.

Mais il y avait une contre-partie morale : au moins Chuck ne ressemblait à personne d'autre dans la communauté. Et un deuxième avantage sonore et trébuchant : le public blanc plus fortuné et donc plus apte à consommer davantage aimait bien cela. Les patrons de clubs et de bars ne tardèrent pas à le remarquer. Chuck et Johnnie ne manquaient pas d'engagements. En plus nos deux lascars jouaient plutôt mieux que les autres.

CHICAGO CHESS

La montée vers le sommet ne fut pas une partie de plaisir. Aucune fulgurance. Chuck a déjà vingt-huit ans lorsque les portes de studio Chess s'ouvrent devant lui. Pouvez faire confiance à John Collis : son livre sur la maison de disques The Story of Chess Recors fait autorité. L'était monté à Chicago, l'avait traîné le soir dans les endroits où ça bougeait. L'avait déjà vu Howlin Wolf et Elmore James quand il tomba enfin sur Muddy Waters. L'est des moments plus symboliques que d'autres, c'est Muddy Waters qui donne à Chuck Berry l'adresse des studios Chess. Passage de témoin historique du blues au rock.

L'EQUIPEE SAUVAGE

C'est un des épisodes les moins connus de la vie de Chuck. Il adorait les bagnoles. Dès qu'il a eu l'âge de conduire a toujours investi à fonds perdus dans les voitures. Du vieux trascle pourrave, à la cadillac d'occase payable en diverses mensualités... Jusqu'au jour ou à dix-sept ans il est parti avec deux copains on the road, courir la gueuse et l'aventure. Une virée d'adolescents, comme cela se faisait beaucoup à l'époque, chez les jeunes blancs qui voyageaient avec la voiture prêtée par Papa, les poches gonflées d'argent de poche... à part que Chuck et ses potes ils étaient plutôt noirs et désargentés.

Quand l'argent vint à manquer – très vite – résolurent le problème en faisant la caisse des stations services ou boutiques diverses. Excitant au possible. Rigolaient comme des fous. Z'étaient les rois. Jusqu'à ce la teuf-teuf mobile n'en pouvant plus de cette vie de patachon cassa son moteur en pleine nuit au milieu de la campagne. Se demandaient comment ils allaient rentrer quand un automobiliste compatissant s'arrêta pour les dépanner. Mal lui en pris, en trente secondes ils lui confisquent sa voiture et s'éloignent à toute vitesse...

Le mieux est l'ennemi du bien. Revinrent quelques minutes plus tard sur le lieu de leur crapulerie. Avec une idée lumineuse, celle de ramener leur tacot à St Louis en le poussant par derrière avec leur prise de guerre. C'est en cet étrange attelage que les aperçut la patrouille de police qui les recherchait...

Le juge n'apprécia pas le gag. N'avait sans doute jamais lu les Pieds Nikelés. Par contre il connaissait le tarif de la peine maximale. Dix ans de prison. Chuck fit profil bas. Accepta de former un orchestre avec les copains et d'apporter contribution musicale à la messe du dimanche. D'abord celle des prisonniers noirs. Puis des blancs... ce n'était pas tout à fait le bagne, eut même une petite aventure avec la femme du directeur-adjoint... Fut enfin relâché grâce à sa conduite modèle pour le jour de ses vingt-et-un ans...

La plaisanterie avait duré plus de trois ans, aurait-elle été si longue pour un fils de bonne famille blanc ? Poser la question équivaut à y répondre. En attendant Chuck court mille petits boulots durant la journée et accumule les cachets le soir, derrière sa guitare... Ne dit rien, mais n'en pense pas moins.

JOHNNIE JOHNSON

C'est Johnnie Johnson qui téléphona à Chuck Berry pour qu'il se joigne à son orchestre en dépannage, le soir de la Saint-Sylvestre 1952. C'était introduire le loup dans la bergerie. Très vite Chuck se comporte en maître, donne son nom au trio, et conduit les répétitions selon ses directives. Johnnie n'est pas un has been, produit un fabuleux boogie. A de l'instinct, comprend toujours au quart de note les intentions du patron. Suggère des idées, n'est pas un suiveur, mais plutôt un complice. Un alter-ego. Un dynamiseur. C'est le boss qui bientôt se chargera de la comptabilité.

Lorsque Brian Jones disparut au fond de sa piscine, Keith Richards et Mick Jagger, épluchant les papiers laissés par le blondinet s'aperçurent qu'il touchait systématiquement sur tous les contrats passés au nom des Rolling Stones une part de plus que ses camarades. La chose ne dut pas leur paraître scandaleuse car tout de suite ils appliquèrent le même système vis-à-vis de leurs collègues de travail. Sans leur en souffler mot, évidemment.

C'est peut-être pour cette part d'ombre que Keith Richards éprouva d'emblée et d'instinct depuis la première écoute d'un de ses disques une grande admiration pour le jeu de guitare de Berry. Les grandes âmes se reconnaissent toujours. Plus tard, lorsque Chuck laissa tomber Johnnie comme une vielle chaussette après en avoir tiré tout le jus possible, et que le pauvre Johnson clochardisait gaiement, soir après soir, de soupe populaire en refuge de nuit, il se forma autour du malheureux pianiste tout un groupe amical d'admirateurs– dont fit partie John Collis – qui le poussèrent à revendiquer haut et fort sinon les royalties que Chuck ne lui versa jamais, au moins la reconnaissance que sa participation à l'élaboration des morceaux les plus connus de Chuck signés du seul nom de Berry. A partir des années 90, Johnnie Johnson put enfin entamer une véritable carrière sous son propre nom. De nombreux guitaristes eurent l'honneur d'enregistrer avec lui comme Eric Clapton, Buddy Guy, Al Kooper et bien d'autres tous aussi prestigieux. Un certain Keih Richards aussi, le chevalier blanc de la justice du big business...

MAYBELLENE

Passerai pas trois heures à vous décortiquer Maybellene. Offrez-vous le disque. Si vous n'êtes pas frappé par la grâce. Absolument personne ne peut quelque chose pour vous. Retranchez-vous de la communauté humaine, allez vivre parmi les cloportes, mais je vous en supplie arrêtez de me faire prendre mon temps. Soyons simple : Maybellene, c'est du blues supersonique. C'est enregistré chez Chess, autrement dit à la Mecque du blues, avec Willie Dixon aux manettes. Question spécialistes blues, vous ne pouvez pas trouver mieux que Chess. A peine débarqués aux States, les Stones imploreront qu'on les emmène visiter les studio Chess. Bon prenez une chess et écoutez bien ce qui va suivre.

Se sont salement plantés chez Chess. Leur a fait un sacré coup de vice Chuck. Maybellene, c'est tout sauf du blues. C'est même exactement son contraire. Du country. Que Chuck a tricoté à partir de deux vieux titres country. Faut pas prendre les frères Chess pour des imbéciles. Se sont aperçus en trente-six secondes du cadeau que leur façonnait le Chuck. Fini de se crever à enregistrer des disques de blackos que n'achetaient que les blackloss Avec Chuck le jeu changeait de règle : désormais ce serait les petits blancos qui achèteraient les disques de nègres. L'ont pas su tout de suite mais Maybellene passait tout juste à la radio qu'un jeune chanteur blanc l'incluait dans son tour de chant. Un inconnu certes, mais qui s'appelait Elvis Presley. C'est ainsi qu'un certain Sam Phillips, qui - dans son petit local Sun de Memphis - n'était qu'un talent scout pour Chess, se vit confirmé dans sa stratégie de jeu de go musical qu'il essayait d'affiner, retourner les pions noirs pour en faire des pions blancs...

Vous pouvez arrêter de faire la marche du canard devant votre électrophone en gratouillant une guitare imaginaire devant les yeux horrifiés de votre belle-mère. Encore une fois, vous n'avez rien compris. Pensiez qu'il suffisait d'écouter la Gibson de Chuck pour avoir la révélation. Petits frenchies qui n'entendaient goutte à l'anglais, vous passez à côté du véritable prodige. Chuck chante, oui mais chut ! Chuck écrit ses propres paroles. Et là c'est un peu mystérieux, pas de simplets lyrics à la mord-moi le noeud du genre Baby I love you, yes Ido, non mais des vers beaucoup plus subtils, en sept ou huit monosyllabes assemblés à la hâte il vous agence une réalité du monde qui sous sa plume devient indiscutable. Des formules d'une simplicité absolue mais de ces bijoux à la Keats comme vous n'avez jamais osé rêver en fignoler.

OTHERS

Des pépites comme Maybellene, Berry en pondra une chiée plus une. Roll Over Beethoven – à cause de sa soeur qui monopolisait le piano à la maison pour jouer du classique alors que le petit frère aurait bien aimé taper l'incruste blues sur le clavier. Johnny B goode, adressée à Johnson qui buvait un peu trop, avec en même temps cette évidence que ce Johnnie qui n'est pas très sage ressemble beaucoup à un certain Chuck Berry...

Etrangement Chuck n'est pas attiré que par le rock'n'roll. L'on se demande même s'il ne préfère pas l'autre versant de son oeuvre. Je ne parle ni du blues, ni du surfin'. Mais des espagnolades. Calypso et boléro à gogo. Pas du tout le côté flamenco sauvage et gitan qui vous prend aux tripes, non la variétoche latino à la Bing Crosby. Ne s'est pas contenté d'en couver un ou deux pour la couleur locale, l'en a glissé dans toutes les séances d'enregistrement. Pour une réussite comme Havana Moon – parfaite pour la bande son de Gatzby le Magnifique – que d'exotiques mièvreries !

C'est le moment d'aborder un sujet pénible. Pas celui que contient ce paragraphe. Un nègre bourré de fric qui roule à toute vitesse dans des cadillacs neuves avec à ses côtés une jeune et jolie jeune femme blanche, vous avouerez qu'il y a de quoi faire faire râler le fascit pig de base qui ne gagne que le minimum vital. Chuck remarque qu'il a tendance à être arrêté plus souvent qu'à son tour, et que les flics ne sont guère réglos... Ne dit rien mais continue de n'en penser pas moins...

RETOUR A LA CASE PRISON

Avec tout l'argent qu'il gagne s'est acheté un terrain pas très loin de ST Louis dans l'idée d'y construire un park de loisirs interracial. Pas un Disney rempli de manèges, plutôt un truc avec lac pour la pêche et le pique-nique, piscine et boutiques, du personnel à votre service, ambiance familiale...

En 1959, les flics ont une bonne prise. Une indienne qui se révèlera beaucoup plus jeune qu'il n'y paraît, quatorze ans et qui travaille au Berry's Park. Il est sûr que notre afro-américain n'est pas blanc comme la neige sur ce coup-là. Est indubitablement sorti avec elle. Chuck avait ce terrible défaut uniquement partagé par la race noire comme chacun sait de préférer les filles jeunes et jolies. Les juges demeureront intraitables, il est sûr que vu sur leur angle l'artiste est coupable, il est indubitablement noir de peau. Quant à la petite Janice, elle ne pèse pas lourd dans la balance. Faut dire que le cas de la petite indienne mexicaine ne les émeut pas trop. Après deux longues années de procédure en tout début des sixties, Chuck entra en prison le 19 février 1962...

LE RETOUR A LA LUMIERE

En ressortit le 18 octobre 1963. Lennon s'est rendu célèbre en affirmant que le rock'n'roll est mort le jour où Elvis partit à l'armée. En tout cas ce séjour loin de la maison a peut-être permis de sauver le soldat Presley. C'était une loi du showbiz. Au bout de deux ans de succès, un chanteur quel qu'il fût voyait sa cote diminuer. Lentement pour les meilleurs, mais sûrement pour tous. Fauché en pleine gloire, Elvis devint dans le coeur des fans le martyre du rock'n'roll. Resté a Memphis, il aurait fini par lasser les foules oublieuses, dans la froide Germanie il devint un mythe.

Mais Berry n'était pas Presley. Dès 1958 sa carrière commença à décliner. Ne parvenait plus à accoucher d'hymnes aussi sublimes que ses premiers morceaux. La prison le sauva. Au lieu de courir les contrats et les minettes, Chuck eut tout le temps d'écrire de nouveaux morceaux de qualité bien supérieures à ceux que depuis plusieurs mois il bâclait quelque peu dans le tourbillon d'une popularité toute nouvelle pour lui. Nadine, You Never Can Tell, Promised Land lui permirent de relancer sa carrière.

LA DIVINE SURPRISE

Mais la reconnaissance vint d'ailleurs. D'Angleterre. Incroyable mais vrai, dans ce pays lointain toute une frange de la jeunesse s'était mise à la guitare en essayant, plutôt mal que bien, de recopier les accords de Mister Chuck Berry. Dès 1964, ils débarquaient aux USA pour réapprendre le rock'n'roll aux américains. Rolling Stones, Animals, Yardbirds, Pretty Things... le rock anglais investissait le devant de la scène.

De tous les premiers rockers Chuck Berry fut celui qui profita le plus du tsunami britannique, car très vite les pionniers furent balayés par cette vague sans mémoire. L'aurait pu y trouver un baume pour son coeur. Mais non au fond de lui-même Chuck ne parvint jamais à surmonter le ressentiment de ses précédents déboires juridiques. Profita de l'aubaine oui, vint tourner en Europe, donna quelques prestations magnifiques que plusieurs télévisions nationales surent archiver et que l'on peut retrouver sur le net. Le coeur n'y était plus. D'abord ce fut par intermittences, puis peu à peu il prit l'habitude de n'envisager ses concerts que comme des sources de revenus.

Prit l'habitude des gigs sans rappels, chronométrés à la minute près, si possible avec des groupes locaux, la plupart du temps dispensé de répétitions. Ce qu'il y a de terrible c'est qu'aujourd'hui encore il continue le même topo. Dans son optique il n'a pas tort, les gens ne viennent pas pour l'entendre jouer, mais pour voir le roi du rock, la légende vivante, le mythe immortel. Après un concert de Chuck, si chiatique qu'il ait été, les seuls mécontents sont ceux qui l'ont raté. En plus parfois, il est dans un de ses bons jours philanthropiques et il vous régale d'une prestation incomparable.

TOULOUSE 1977

Stadium de Toulouse. La scène est installé dans le virage, le public nombreux a posé son cul sur les gradins. L'on n'a pas voulu abîmer la pelouse. Aussi a-t-on installé des barrières pour que personne ne vienne piétiner l'herbe sacrée. Enfin pas tout à fait. Car l'on a laissé rentrer les rockers, les vrais revêtus de leurs perfectos, les organisateurs ont pensé à la couleur locale. Peut-être aussi se sont-ils dits qu'il vaut mieux offrir aux excités ce qu'ils veulent avant qu'ils ne décident de le prendre tout seuls.

Ce n'est pas sympa ce que je veux dire mais c'est la stricte vérité. En vedette américaine, il y a des anglais – et pas n'importe qui Flying Saucers avec Sandy Ford, l'autre groupe avec Crazy Cavan du renouveau rockabilly en Angleterre ). On ne les a pas entendus. Ils auraient pu chanter la messe en latin tout nus sur un stradivarius on ne s'en serait pas aperçu. Tellement l'énervement était grand.

Enfin Chuck les rejoint sur scène. Pour nous c'est du petit lait. Pour les Flying Saucers le supplice commence. Vicelard le Chuck, j'annonce Johnny B. Goode et je lance l'intro de Maybelline. L'en rigole. Puis il leur fait le coup du rythme donné en frappant le plancher du pied. Les Flying Saucers embrayent comme à la manoeuvre tous ensemble, pas de chance Chuck se lance dans un morceau dont l'assise rythmique est d'une toute autre facture. Chuck jubile. Doit pas croire aux soucoupes volantes le Chuck puisqu'il fait tout pour qu'elles s'écrasent au sol. Les englishes vous tirent une de ces gueules, si leurs yeux pouvaient tirer serait mort depuis longtemps, le Chuck.

Entre parenthèses s'en tirent mieux que bien, les Flyers Attention aux retournements en épingles à cheveux, ça mord sur les bas-côtés mais ils rattrapent toujours le goudron l'on ne sait pas trop comment. Chuck a beau mener la course en tête et emprunter des raccourcis impromptus, lui collent sans cesse au cul et ne le laissent pas s'échapper. Ça caracole dur. Ce magnifique salaud de Chuck nous la met bien profond. Et l'on aime ça, cette désinvolture de malappris qui vous repasse des riffs en carton-pâte en étant sûr que ce sont les soutiers qui l'accompagnent qui vont vous les tremper en acier suédois de première catégorie.

La preuve que ce doit être bien, j'ai trouvé sur le net un témoignage d' Anquetil – non pas le cycliste, l'autre Thierry, un de nos plus fins guitaristes de blues français – qui avoue que venu un peu par hasard au concert, avait eu ce jour-là, grâce à la guitare magique de Chuck, la révélation du blues et de son futur métier de musicien...

Aussi quand Chuck quitte la scène, ni une, ni deux, les rockers lui font une haie d'honneur triomphale. Parfois je regarde ma main droite et je me dis que bien sûr elle n'a pas touché le Christ, mais qu'elle a connu beaucoup mieux que ça, puisqu'elle a serré la paluche à Chuck Berry. On applaudit aussi les Flying Saucers qui invitent tout le monde à les suivre dans les vestiaires pour partager la suite des festivités. Chuck disparaît en trois secondes, cela ne nous empêche pas de nous jeter sur le buffet, les Flyings maudissent Chuck, mais comme ils ne parlent pas français et que toute la bande de rockers qui se trouvent là ne possèdent que de maigre rudiments de la langue de Shakespeare, Sandy Ford sauve la situation en s'emparant d'une gratte et tout le monde se met à chanter en choeur ( et parfois en yaourt ) les grands standards du rock américain. L'on finira par Be Bop A Lula de Gene Vincent. L'extase.

TEL QU'EN LUI-MÊME LE BRONZE LE CHANGE

Les Flying Saucers ne furent pas les seuls à subir de telles déconvenues. Dans Life son autobiographie Keith Richards raconte comment il s'est fait virer de sçène parce qu'il jouait trop fort, et le calvaire que fut pour lui le tournage de Hail ! Hail ! Rock'n'Roll, film à la gloire de Chuck, dans lequel ce dernier fut d'un désagréable à toute épreuve !

Le plus terrible c'est qu'aujourd'hui tout le monde en rit et que personne ne peut lui en vouloir. On l'a intronisé en grande pompe au Rock'n'Roll Hall of Fame de Cleveland, le 29 juin 2011 la ville de Saint Louis a inauguré une statue en bronze et grandeur nature de son enfant le plus célèbre. Le plus terrible aussi, puisqu'il défrayé la chronique grâce aux caméras qu'il avait installées dans les toilettes pour dames... des histoires comme cela il en court à toison, pardon à foison, et des bien plus croustillantes jusqu'à des vidéos « légèrement » indécentes sur internet...

Les flics ont réussi à le renvoyer deux mois en prison pour quelques signatures oubliées sur un papier officiel, une broutille qui normalement se serait arrangée sur un simple coup de téléphone, mais pour Chuck ce fut la peine maximale. Je vous accorde que l'homme n'est guère sympathique. Pingre, tricheur, mauvais joueur, retors, je-m'en-foutiste, profiteur. Le genre de gars qui non seulement ne vous renvoie jamais l'ascenseur mais qui le garde alors qu'il n'en a plus besoin, et même qu'il préfère y mettre le feu rien que pour vous embêter. Une sale mentalité. Escrock'n'roll !

Oui, mais dès que vous entendez l'intro de Johnny B. Goode, vous n'en avez plus rien à faire. L'individu est mauvais. Mais le rocker est insurpassable. Ça tombe bien car sur KR'TNT l'on n'aime que le rock'n'roll.

Damie Chad.

Suffers USA

Les Suffers ne viennent pas de Californie, mais du Texas, et pour être plus précis, de Houston. Ils ne jouent pas le Surfing USA mais la Soul USA et quelle Soul, baby blue ! La Soul qui monte droit au cerveau et qui flatte l’intellect, la Soul qui surprend par la pureté de ses harmoniques et qui ne force pas la main, une Soul qui est à la Soul ce que Rolls Royce est à Renault, une Soul qui fait la différence sans trop la ramener. Les Suffers proposent une Soul tellement élégante qu’on aurait tendance à la croire anglaise, mais non, cette grosse équipe puise dans la culture artistique du peuple noir et crée les conditions du miracle. Sans surenchère. C’est là où ils sont très forts.

Les voilà sur scène. Comme tous les groupes de Soul, ils sont nombreux, batterie, percus, claviers, guitare, basse, deux cuivres, ça en fait déjà huit, plus une chanteuse, la grosse Kam Franklin qui comme la petite chanteuse black des Seratones ne fait rien pour arranger les choses, puisque pesant au bas mot 150 kg, elle arrive sur scène en jupe courte et en santiags avec un haut en dentelle noire transparente. Elle est énorme, au propre comme au figuré. Elle fait en effet partie de ces artistes fabuleux qui savent se lancer à la conquête d’un public.

Cut après cut, elle se met en effet tous les petits culs blancs dans la poche. Kam Franklin est une superstar en devenir. On espère secrètement qu’elle trônera un jour en tête des charts, car même si elle n’a pas la carrure d’une Aretha ni la niaque d’une Sharon Jones, elle n’en propose pas moins d’un truc qui lui est propre, une sorte de feeling sous-jacent qui l’expédie vers le firmament lorsque ça s’avère nécessaire.

Kam Franklin est une Soul Sister d’une très rare intensité. Comme Bettye Swann, elle ne passe jamais en force. Elle passe en beauté. Son style paraît unique. Le côté sophistiqué de sa Soul évoque aussi celle du grand William Bell. En fait, ce qui frappe le plus quand on voit jouer les Suffers, c’est leur authenticité. Ils jouent avec une innocence qu’on croyait disparue. Ils sont sur scène pour shaker le shook et tout le monde danse, à commencer par John Durbin et Michael Razo, les deux cuivres. Ce qui rend leur Soul encore plus capiteuse, c’est qu’ils tapent aussi dans le latino et là ça prend des proportions d’une fête au village, mais pas un village du Cantal, non, il faut imaginer une fête au pays cajun.

Les Suffers n’ont enregistré qu’un seul album, mais ils disposent déjà de deux hits planétaires : «Make Some Room» qu’ils jouent en rappel et l’infernal «Giver» que Kam explose sur scène. Elle prend «Make Some Room» au softah du groove et on assiste à une sorte de petit miracle mélodique, dans la rosée d’un matin des magiciens, elle pauwelle son envol et cristallise l’essence du hit de Soul tel qu’on l’entend - Can’t you see - Alors, oui, on lui répond oui, on ne voit qu’elle et l’infernal bassman chicano, le petit Adam Castaneda qui yaquite la Soul sous la forme tangible de basslines monstrueusement élégantes, tellement élégantes qu’on pense à James Jamerson. Oh, Adam ne pulse pas le beat avec la bravado du seigneur des anales, il joue plutôt en retrait, mais il joue à l’instinct et c’est là, très précisément, que s’opère le rapprochement avec l’âme damnée du Tamla Sound. Rien de plus merveilleux que de voir jouer un bassman instinctif. Il place ses triplettes au pitch de bout des doigts et roule sa Soul dans l’argent d’une pluie d’étoiles molles. Il joue sur une basse Gibson rouge à cornes et sort le plus rond des sons. La Soul semble s’offrir aux caresses de ses petits doigts boudinés et il lui arrive parfois de titiller certaines notes d’un petit geste spasmatique. Il mystifie la Soul et sous ses doigts, le son plonge ses racines dans les profondeurs de la terre pour ressurgir et flatter la narine du lapin blanc à la façon d’une petite fumée. On parle ici de l’herbe du diable, bien évidemment.

Avec «Giver», on passe au nec plus ultra de l’ultraïsme ontologique, car quand Kam chuinte hey baby I’ll be your giver, on tombe amoureux d’elle, même si elle pèse une tonne. Elle devient soudain une tonne adorable, une tonne érogène chargée d’hydrogène, on dirait qu’elle crée des stratosphères pour loger sa Soul tellement l’ampleur submerge l’entendement. L’ami John Durbin passe un solo de trompette magique et la tonne revient pour arracher la Soul du sol et l’envoyer crever l’œil du firmament, c’est exactement ce qui se passe, la Soul entre en lévitation et lévinasse jusqu’à plus soif, car Kam gueule des tonnes de cum, elle n’en peut plus de te gaver de Giver, elle finit par mettre sa Soul en pièces et franchement, on ne voit pas souvent des gens s’investir autant dans une mission. Kam Franklin relève de l’admirabilité sensorielle des choses. Elle est la tonne de rêve, la machine molle du Matching mou, la patate à la tonne pataphysique, la grande Satrape archéménide du collège amovible, elle pèse vraiment une tonne de très riches heures de la Soul moderne, elle surgit dans l’actualité comme une comète tombée du ciel, et le plus incroyable de toute cette histoire, c’est qu’elle n’écrase personne. L’insoutenable légèreté de la tonne relève du mystère. Elle échappe totalement aux lois de la physique. Elle shéhérazade la Soul, la mystifie, oh il faut l’entendre implorer ce mec dans «Stay», elle colle au culte et fait sa Nina si bonne, elle convaincrait n’importe quelle bordille de rester dans son lit. Le temps d’un cut Kam crie et crée les conditions de l’ampleur intercontinentale, elle ah-ooohhhte et en entonne des tonnes, elle incarne si bien l’esprit de la tonne qu’on s’en étonne. Quand on entend un classique comme «Dutch», on réalise subitement que ce gang texan relève de l’exemplarité cabalistique, car ils échappent totalement à la réalité. Encore une fois, Kam ne force pas la main, elle passe en finesse et John Durbin nous turbine l’un de ces petits solos de trompette dont il a le secret. On entend encore le premier homme, c’est-à-dire Adam Castaneda, faire des ravages sur «Better» - Be my shelter - un slow groove de séduction suprême. Allez, tiens, encore un fabuleux shoot de groove avec «Midtown», joué aux petites montées en température. On se fait baiser à tous les coups, c’est tellement bien nappé aux trompettes qu’on se pince pour revenir à la réalité et vivre le rêve à l’endroit. Cette musique vaut toute la Soul du monde et franchement, les amateurs éclairés devraient tous se jeter sur cet album qui n’est même pas sorti sur un label. Les Suffers se sont cotisés pour sortir leur album et on les remercie d’avoir pensé à nous. L’un des temps forts de cet album est un cut nommé non pas désir comme le tramway mais «Good Day» comme le sunshine du même nom. S’il monte au cerveau, c’est sans doute parce qu’il dégage un puissant parfum de reggae et même si on n’aime pas le reggae, on se prosternera car Kam chante ça avec un souci constant de retenue, avec ce feeling qui n’appartient qu’à elle. La bassline des profondeurs de la terre que joue Adam Castaneda sur «Good Day» relève du sortilège amérindien. C’est là, à ce moment très précis, qu’on réalise qu’Adam Castaneda est l’âme des Suffers.

Signé : Cazengler, sucker

Suffers. Le 106. Rouen (76). 16 mars 2017

Suffers. The Suffers. The Suffers 2016

18 / 03 / 2017 – MONTREUIL

L'ARMONY

BILL CRANE + ABK6

Je ne suis pas débile chantonne la teuf-teuf, elle crâne un tantinet. Mire-moi cet emplacement, en plein Montreuil, de quoi mouiller quatre porte-avions les yeux fermés. Je la remercie, lui tapote gentiment l'aile gauche et me dirige vers l'Armony.

Je ne vois que lui. Sur son piédestal, rutilant de mille feux, l'instrument le plus dangereux du combo rock. Le saxophone baryton ! Le cuivre de tous les dangers. Je ne parle pas du décollement de la plèvre du poumon contactée à force d'impulser votre souffle dans la tuyauterie, ce sont les risques du métier, mais ceux occasionnés par son transport. Vous n'avez qu'à essayer, vous m'en direz des nouvelles. Vous le tenez innocemment par le coude supérieur, dans le but innocent de le coucher sur la banquette arrière de votre voiture stationnée à trente mètres, vous voici entouré par les fins limiers de l'anti-gang, flingues aux poings, tout tremblants d'excitation, persuadés que vous alliez vous en prendre au bazooka sur l'habituel véhicule de transport de fonds du mercredi soir. Vous prenez donc l'habitude de le glisser dans son bel étui que vous baladez à bout de bras, tous les matins pour la répète hebdomadaire. Vous pensez passer incognito, peine perdue, vos voisins vous ont dénoncé pour transport régulier de cadavre de petites filles dans mini-cercueil ignominieusement aménagé à seule fin d'assouvir vos inqualifiables turpitudes à l'abri de tout soupçon.

D'ailleurs Pat, le saxophoniste fait semblant de ne pas en être le propriétaire, s'est assis derrière la batterie et accompagne ABK6 qui chauffe sa voix. Petit groupe de rockers qui discutent, Csaka, soixante-douze printemps au compteur et une fougue de jeune homme, conte les années d'or des french sixties, évoque longuement son ami Moustique qui passa en première partie des Beatles et des Yardbirds. La conversation dévie sur les pionniers - et appréciez le flair des rockers, l'est à peine vingt heures et la nouvelle n'est pas encore sortie - nous nous attardons, chacun y allant de son anecdote croustillante, longuement sur Chuck Berry... Bye-bye Johnny B. Goode, ce soir c'est Johnny very bad.

ABK6

Rien à voir avec le code secret d'identification d'un sous-marin nucléaire, c'est Daniel Abecassis, et sa guitare. L'a un son fabuleux, une atmosphère à lui-tout seul, on l'écouterait jusqu'au petit matin sans se lasser. Une épaisseur, une dimension. Et la voix. Très rock'n'roll. Vous auriez dû entendre les compliments dont les filles l'ont couvert à la fin du set. Nous, on n'existait plus. En plus, il nous a fusillés, on ne connaissait pas, ce ne pouvait être que des reprises, de qui ? De quoi ? L'on n'aime pas jouer les ignorants alors on a posé la question l'air de rien, euh au fait c'est de qui le dernier morceau ? Toutes des compos, de mon prochain disque, je les ai essayées pour voir si elles passaient bien. Une petite dizaine de titres, et puis l'a rangé son matos, et s'est éclipsé, météorite qui ne laisse que le souvenir de son passage. J'ai un groupe aussi nous a-t-il avoué, The Daniels, mais là c'est plus rock. Faudra examiner de plus près.

BILL CRANE

Eric Calassou est au centre de la scène et du projet Bill Crane. Une espèce d'hétéronyme collectif. Quand on rajoutera qu'Eric Calassou écrit aussi de la poésie, qu'il peint et fait de la photographie, l'on s'aperçoit que le personnage n'est pas dépourvu de ressources. L'attitude rock'n'roll est aussi une esthétique qui flirte avec la notion d'art total wagnérienne. Pour ce soir Bill Crane dévoile le rocker dans sa nudité d'expression, le rocker réduit à sa guitare et à son micro. En rock, tout est révélé dès le riff du premier morceau. C'est comme dans le poème de Parménide, vous n'avez que deux chemins, Black Cat Town, ou le matou ventripotent ronronne sur le canapé du salon, ou le greffier affamé court la gueuse sur les toits vertigineux du désir en feu. Calassou ne déçoit pas, vous passe les riffs en contrebande sur les sentiers de haute montagne, là où les douaniers refusent de s'engager, pentes glissantes et névés accumulés. Un rock qui vous brûle à la peau, acéré comme une lame de rasoir, la voix qui halète, froide, impersonnelle, tranchante, la grande déglingue sur les pitons rocheux. Un rock à la limite du punk, moins rapide, mais plus soutenu. Enfile les titres comme des cheminées de pierres branlantes, Loverman, Nipa, Travelin' man, et à ses côtés le band s'abandonne. Gwen à la basse tout de noir vêtu, pratiquement immobile, mais ses doigts pitonnent les parois glacées, l'enfonce un long clou chaque fois qu'un de ses doigts agrippe une corde dans le basalte sonore. Pat est au baryton, chie de l'or, de courtes ponctuations, semble à chaque expiration vous estampiller le visage d'un lingot du métal le plus précieux celui que Cipango mûrit dans ses mines, dixit José-Maria de Hérédia, ou alors de longues coulées métalliques qui s'étalent prodigieusement, vous enserrent à la manière des boas constrictors qui vous étreignent en une fatale embrassade. Se surnomme Bobo, vraisemblablement parce qu'il fait mal. Cheveux bouclés, yeux clairs et forte silhouette. Chez lui un coup de baguette équivaut à une rafale de kalachnikov. Un pousseur, vous talonne et vous envoie de ces coups de pieds dans l'arrière-train qui vous propulsent droit devant. Un batteur qui ne monte pas les oeufs en dentelle de neige translucide, vous les pond tout durs, des projectiles idéaux, des grenades que les troupes d'assaut utilisent pour mettre un peu d'ordre dans les bastions ennemis. Une frappe puissante, à la fin du deuxième set nous offrira un de ces petits solos comme on les aime bien, du genre Jupiter qui joue aux castagnettes avec le tonnerre. Pas du tout la sombre brute qui tape sans s'arrêter sans s'apercevoir que le pauvre gars qu'il martèle est mort depuis dix minutes, non, un subtil, qui allie la finesse incisive du percussionniste à la puissance du pusher. Rapière et sabre d'abordage.

Tous en choeur sur Alabama Song, le pauvre Kurt Weill, passé au laminoir. Vous leur montrez le chemin, mais ne s'attardent pas, le prochain whisky bar et the next little girl, ne sont pas des stations prolongées ou gourmandes. Vous nettoient les verres et les sexes en trois coups de langue et hop on passe à la suivante. Calassou ne donne pas dans la délectation morissonnienne, ne s'alanguit pas sur l'onctuosité doorsienne, le rock'n'roll est une affaire trop sérieuse pour s'attarder on the road. Nous avait déjà dynamité le Maybe Baby de façon peu respectueuse, Bill Crane n'est pas un fan transi de l'hagiographie respectueuse. Le combo pulse et propulse. Lonely, She's my Baby, The Train, Move it, les titres se suivent et se ressemblent, un groupe de loups qui chassent en meutes, mais attention, chacun possède sa morsure particulière, quand ils se ruent sur vous et se disputent vos tripes vous avez l'occasion de différencier les types de dentition qui vous fouillent le ventre.

Une interruption, perso j'eusse préféré que les deux sets – le dernier relativement court – n'en formassent qu'un. Dès qu'ils reprennent, recollent les deux bouts du bâton de dynamite en trente secondes. Magie du rock'nroll, une mixture brûlante qui ne refroidit jamais si vous la laissez reposer. Evidemment faut être un grand chef pour que la cuisson se prolonge tous feux éteints. Et Bill Crane possède le secret. C'est reparti comme en soixante, ce soir l'on touche à l'essentiel, le rockband au fond d'un rade de banlieue qui assure plus que grave. Qui vous troue la peau à chaque morceau, qui vous déglingue le cerveau à chaque riff, qui vous envoie dans les cordes, puis vous pend, puis vous étrille, puis vous ligote, puis vous ficelle sur le bord de la route et vous passe dessus à toute vitesse. Bref quand c'est terminé vous n'êtes pas déçus. Vous avez participé à un épisode de plus de la grande histoire du rock'n'roll. En victimes consentantes. C'est ça le rock. Et l'on aime. Merci à Bill Crane de nous l'avoir rappelé.

Damie Chad.

BARBIZON / 15 – 03 – 2015

SCENE OUVERTE DU BLACKSTONE

MICK RAVASSAT & TRISTAN

Peu de monde ce soir au Blackstone mais l'on s'en fout car la musique est bonne. Petite discussion avec Thomas des Jallies – non les demoiselles ne sont pas là, les a laissées, cruelle épreuve, à la maison faire la vaisselle – mais l'on a Tristan de Lizard Queen juché sur son tabouret, tient – non pas un fromage en son bec – mais une acoustique sur secteur en ses mains. N'est pas triste Tristan, éclate de rire à tous moments et vous envoie sans arrêt de ces rudiments de riffs qui vous poinçonnent les oreilles de fort agréable manière. En face de lui, Mick Ravassat – l'on m'avait prévenu, le meilleur guitariste de la Seine & Marne – le meilleur je ne sais pas, mais sûrement un des plus fins renards du manche, se faufile partout et vous débusque la note bleue au fin-fond des terriers les plus profonds. Avec une assurance et une aisance renversante. Sans esbroufe, les doigts qui courent sans se presser, qui se posent à l'endroit adéquat sans ostentation ni cinéma et le blues qui coule comme un robinet d'eau soufrée. N'est pas un manchot du tube non plus. Un style à la Clapton, ces notes infinies sans clap de fin qui s'allongent démesurément comme la pâte de verre à qui le souffleur donne vie et forme. Bien sûr que l'on tuera le sheriff, que l'on caressera la femme noire et magique, que l'on construira the wall, que l'on déroulera le tapis rouge sous les pieds du sultan du swing, bref tout ce qui permet à l'oiseau bleu de s'envoler vers le ciel zénithal, et de l'autre côté Maître Tristan ne se contente pas de regarder passer les oies sauvages, vous les fusille à bout portant, les mitraille d'impressionnantes volées de mains rageuses sur sa guitare, ne seront pas seuls Julien s'installe à la batterie et épaissit la sauce, Olivier prend la basse et puis la guitare – faut oser et s'en tire avec les honneurs - aux côtés de Mick Ravassat, Jean-Pierre s'en vient pousser deux ou trois soli de sax et la soirée s'écoule trop vite. Amandine et sa copine se chargent des vocaux pour deux morceaux, les autres assurés en alternance par Mick et Tristan. Deux petites heures magiques, qui vous requinquent pour la semaine.

Et une petite douceur finale avant de partir, une redécouverte sur grand écran et gros son, ce qui change la donne, le clip de Doom and Gloom, totalement déjanté. Petite merveille filmique. Pas de lézard, les Stones assurent comme au temps de leur vingt ans.

Damie Chad.

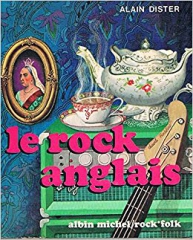

LE ROCK ANGLAIS

ALAIN DISTER

( Albin Michel / Rock & Folk / 1973 )

Alain Dister ! Belle plume et œil incisif. Un témoin décisif. En 1966 traînait ses guêtres en Californie. L'a assisté de près à la grande mutation du rock'n'roll. L'on suivait ses aventures dans Rock & Folk, n'a jamais lâché prisé, se mouvait dans les marges, du phénomène hippie à l'explosion punk, l'a toujours suivi les pistes les plus broussailleuses. Le stylo à la main, la photo-box dans l'autre. Le lecteur se rapportera à notre présentation de son livre Punk, Rockers ! In Kr'tnt ! 38 du 04 / 02 / 2010, un de ses derniers livres. L'en a publié une quarantaine, Le Rock Anglais est un de ses premiers parus en octobre 1973, dans cette même collection d'où nous avons exhumé la semaine dernière les Pionniers du Rock'n'Roll de Michel Rose.

Le reconnaît lui-même, l'histoire du british rock en moins de deux cents pages, une gageure impossible. Cela nécessiterait au minimum une encyclopédie ! Les temps lui ont donné raison, en plus de quarante ans les rayons de bibliothèque ont vu s'entasser nombre d'ouvrages consacrés à la période des débuts du rock britanniques, mais ce modeste fascicule de Dister n'est pas à regarder d'un air distrait. D'abord l'est un des rares – et en notre langue à ma connaissance the first – à porter témoignage de l'intérieur du cyclone. Ne s'agit pas d'une tardive remémoration plus ou moins mythifiée et mythifiante. Genre témoignage irremplaçable de ceux qui ont vu de près la bête du Gévaudan et ont même subi quelques uns de ses assauts. Rares sont ceux qui gardent la tête froide en ces occasions. L'adrénaline à gros flots brouille la vision d'ensemble. Vous ne pouvez récuser ces dires issus d'une confrontation indéniable mais au-dedans de vous êtes déçu, rien de décisif quand vous y réfléchissez à tête reposée...

Ce qui n'était pas le cas lorsque je me suis dépêché d'acheter le bouquin à sa sortie. Le rock anglais, on n'y nageait dedans, une patrie d'adoption, on ne vivait que par lui, que pour lui. C'était encore pire pour l'amerloque, mais ceci est une autre histoire. L'ai lu au premier degré. Un ravissement continuel. Vous tourniez la page, et vous vous rengorgiez, bien sûr que je connais ! L'impression de feuilleter l'album photos de famille, vous identifiez sans peine tous les personnages et vous aviez leur musique dans la tête. Vous vous payiez même la moue désapprobatrice du connaisseur scrupuleux, la photo d'Action c'est sympa, mais l'aurait pu leur consacrer une dizaine de lignes, l'a quand même marqué son temps ce groupe. Bref vous en ressortiez gonflé à bloc. La preuve était faite : vous veniez de recevoir votre confirmation d'initié supérieur de la secte. Le regard condescendant que vous jetiez sur la triste foule fantomatique de vos contemporains, triste humanité dont le coeur n'avait pas été transpercé par le glaive du rock'n'roll, n'en devenait que plus méprisant, ce livre équivalait à une caution morale.

L'ai donc relu. Première constatation, le premier chapitre Tommy Steele, Cliff et les Shadows, manque un peu de consistance. Beaucoup de noms – certains empruntés à Jacques Barsamian – et peu de matière. L'os mais pas la chair. Etrangement à l'époque la geste des pionniers était moins connue que de nos jours. Semblait reléguée en des temps préhistoriques. Le tsunami déclenché par l'apparition des Beatles avait englouti dans l'oubli ces temps de vieilleries obsolètes. Cette disparition peut aussi s'expliquer sociologiquement : les premiers fans de rock'n'roll issus des milieux prolétariens ne furent pas des plus efficaces lorsqu'il aurait fallut fixer par écrit les chocs émotionnels qu'ils avaient vécus. Eurent un réflexe contractif de repli sur soi. Formèrent une société fermée, la citadelle assiégée, qui se transmirent de bouche à oreille la grande légende émerveillante, prenant bien soin à ce que rien de ce savoir secret se transmette au-dehors. De toutes les manières, cela n'intéressait personne. L'est vrai aussi que les rares rockers qui avaient survécu et étaient encore visibles au second tiers des sixties avaient été salement châtrés par le showbizz qui s'était empressé d'arrondir leur aspect anguleux. Les aigles sauvages roucoulaient désormais d'insipides chansonnettes d'amour tiédasse...

Deuxième constatation, le livre fleure bon son époque. Son aspect principal n'est pas musical. Même s'il ne parle que de musique. Alain Dister entrevoit le rock'n'roll en tant que phénomène social. Ce n'est pas un artiste qui se réveille un beau matin en trouvant sur sa guitare un riff particulièrement entraînant et dans sa tête l'idée toute fraîche d'un style tout neuf. La réalité est plus complexe. La superstructure évolue au rythme des changements de l'infrastructure. C'est ainsi que Marx aurait présenté la chose. N'oublions pas qu'au début des seventies ce genre d'analyse a pénétré bien des mentalités et s'impose plus ou moins consciemment comme la vulgate idéologique de base qui préside à toute réflexion synoptique. Les transformations des modes de production influent sur les métamorphoses comportementales des individus et des groupes. Nos goûts et nos couleurs ne nous appartiennent pas en totalité. Nous sommes davantage actés qu'acteurs de nos propres existences. Notre liberté est déterminée par les circonstances dont elle essaie de se libérer. La prison de nos enracinements dans l'ici et maintenant existentiel est l'espace nécessaire à l'exercice de nos volitions.

L'émergence du rock anglais, nous l'avons vécu dans le désordre. Vous allumiez la radio et deux ou trois nouveautés vous tombaient sur le museau illico. Vous aimiez, vous détestiez. D'instinct. Par ignorance incompréhensive. Par reconnaissance rassurante. Vous naviguiez à vue. Vous vous laissiez griser par cette surabondance. Des groupes comme s'il en pleuvait. Vous n'aviez plus qu'à faire votre choix. Un véritable rayon de supermarché. Abondance de biens ne nuit pas, et vous remplissiez le caddie de vos oreilles sans trop réfléchir. Dans les situations d'urgence, Dieu ne reconnaît-il pas les siens ? Et vous viviez sur le nuage rose de votre égo jouissivement divin.

Tout le monde agissait ainsi. Sauf Alain Dister apparemment. Ne s'ébattait comme un poulain fou dans un pré d'herbe tendre. Mettait de l'ordre dans le chaos. Etiquettes sur les flacons et précision d'entomologiste qui avec une diabolique perspicacité vous décrit les moeurs de reproduction du moindre scarabée qui passe à sa portée. Le pire c'est qu'à le lire vous ne cassez pas la verroterie d'un coup de main désinvolte, vous vous inclinez devant la subtilité du travail. N'enferme pas dans des petites cases, vous explique comment comment se sont constituées les petites icônes du jeu de l'oie du rock'n'roll. Et surtout comment et pourquoi elles se suivent dans tel ordre et non autrement.

Ne s'agit pas d'un fondu-enchaîné, l'on n'évolue pas insensiblement vers le mieux ou le pire. Le phénomène procède par accoups. Les cases prisons sont des impasses, des cul-de-sac de dormition profonde. Un jour ou l'autre vous vous réveillerez et vous en sortirez. Entre temps, d'autres ont continué le chemin qui se révèle être un labyrinthe aux galeries finement entrecroisées. Résurgences et sauts qualitatifs. Le même se répète et engendre son contraire. Les rockers boudent dans leur coin. Les étudiants s'adonnent aux sages joies du trad-jazz. Cours camarade le vieux monde est devant toi et tu le rattrapera sans problème. Trois ans plus tard, les nouveaux inscrits à l'alma mater ont des impatiences dans les jambes. Ma petite-bourgeoisie tient à profiter au plus vite de la société de consommation qui se met en place. Il ne s'agit plus de vivre vite pour mourir jeune, mais d'être jeune pour consommer à outrance. Les Who seront les parangons musicaux de cette fièvre de modernité qui n'en n'est pas moins émancipatrice. Du coup se sont les rockers prolétariens qui se réveillent. Se sentent doublés sur leur gauche par ces classes de petits-besogneux à prétention intellectuelle. Rien de pire que vos ennemis de classe qui s'en viennent brouter vos plates-bandes. La tension monte et Brigthon connaîtra ces bagarres entre mods et rockers qui l'ont rendu plus célèbre que ses fameux rochers de sucre d'orge.

Les Beatles à l'origine des rockers, mais Brian Epstein saura les dissuader de briser le mythe prolétarien de l'auto-enfermement de la révolte inutile et peu productive. Faut savoir mettre de l'eau dans son vin. Auront l'intelligence d'user de la bonne dose. La première génération des rockers est un exemple parlant. Des concessions, oui. Mais une reddition complète, non. Le succès leur permettra de s'essayer à de nouveaux mélanges. Les avancées technologiques, l'ouverture à d'autres cultures musicales, leur permettront de briser les barreaux de la cage du rock'n'roll pour s'en aller flirter dans les banlieues de la musique contemporaine. Seront très vite dépassés par des groupes pourvu d'une solide culture classique.

Leurs frères ennemis, les Rolling Stones, musicalement sont issus de cette frange d'amateurs de trad-jazz qui s'en sont allés explorer le blues rudimentaire. De superbes manipulateurs, cultivent l'arrogance natale du petit-bourgeois en la faisant prendre pour l'expression des révoltes larvées des plus humbles rebelles, vous transforment les lanternes en vessies et se servent de ces dernières pour vous pisser dessus. Pas de problème, vous aimez ça. Même que vous ouvrez la bouche pour ne rien laisser perdre de cette onction régénératrice.

Le blues séminalise le rock. Requinque le bâtard à coups de grandes claques sur la gueule et de forts coups de pieds au cul. Genre de médicamentation qui ne peut faire de mal. Ce retour aux fondamentaux est nécessaire. C'est que plus haut que vos fesses, dans votre tête, ça barjote salement. Un peu trop de fumée embrouille vos synapses. Les soirées à planer dans les light-shows planant du Pink Floyd ne faut pas en abuser. Les flamants c'est comme les éléphants quand ils se teintent de rose, c'est l'alerte rouge. Foutez-les doigts dans la prise, rien de tel qu'une bonne décharge d'électricité pour vous refiler du jus. Hendrix et Cream sont là pour vous le rappeler. Hendrix, pas de problème, c'est le torrent impétueux, le déluge de notes qui recouvre tout. Avec Cream se repose l'éternel problème que les débuts d'Elvis avaient solutionné à leur manière. L'équation est simple. Prenez trois musicos, que font les autres quand l'un est au fourneau ? Pas question de laisser le copain tout seul, faut remplir les vides qu'obligatoirement il laisse. Course à la cuillère. Z'avez intérêt question dextérité à être né avec une golden spoonfull dans le bec pour l'ouvrir toute grande car maintenant les poteaux n'ont plus envie de vous laisser jacter à leur aise.

Epoque des rock'n'roll stars. Ceux qui vous en donnent plus et ceux qui en offrent le moins. La ligne de partage s'avère être une course à la démesure. Les égos enflent et c'est le combat des red roosters qui montent sur leurs ergots. A ce petit jeu, Led Zeppelin se révèlera gagnant. Le rock se boursouffle, s'appesantit. Vous prend des allures symphoniques. Pompières dénigrent certains. Et face à la fastueuse pompe instrumentale apparaît la nécessité d'un rock plus dur, plus métallique. L'orgue de Deep Purple fait passer le reptile de fer, mais l'on pressent que la ravissante bébête ne va pas se contenter de se lover tranquillement au chaud dans votre estomac.

Le livre se termine sur les débuts de David Bowie. Tiendra-t-il ses promesses? Roxy Music est présenté comme le crépuscule des décadents. Expression ambigüe. Début ou fin ? Dister ne donne pas la réponse. Se souvient en extrême minute qu'il habite du mauvais côté de la Manche. N'y a pas que la perfide Albion en ce bas-monde. L'Europe se réveille, en Allemagne certes mais chez nous commencent à sévir Gong, Crium Delirium, Magma, Alpes... peut-être que la montagne n'accouchera pas d'une souris !

Je vous laisse à vos rêves. Ou à vos démentis. Si ce bouquin vous tombe sous la main, lisez-le, l'est très bien fait.

Damie Chad.

LES ROLLING STONES

PHILIPPE BAS-RABERIN

( Albin Michel / Rock & Folk / 1976 )

Encore une exhumation des fouilles du garage à la recherche du rock'n 'roll perdu. Me souviens très précisément de ma réflexion lorsque je m'en étais emparé sur l'étagère de la librairie : « Un livre sur les Stones, n'en ont pas besoin ! » Et hop malgré cette pensée désabusée m'étais empressé de le mettre dans ma besace. Un petit faible pour le format de la collection quasi identique ( à cinq millimètres près ) à celle des Poètes d'Aujourd'hui de Seghers, ce qui tout de suite en votre esprit créait une espèce d'équivalence entre rock'n'roll et poésie. Bas-Raberin, spécialiste du blues et journaliste chez Rock & Folk, à l'époque une carte de visite qui garantissait le sérieux du topo.

Bon en 1976, les Stones n'étaient plus les Rolling Stones. Exile On Main Street ressemblait un peu trop à ce qu'il était : une longue jam entre copains, sympathique mais en rien décisif. Cantine qui visait davantage la quantité que la qualité. Oui, mais enfin les Stones ! Pour le suivant, le potage était moins bon, la soupe à la tête de chèvre, comme on était poli et pour ne pas vexer les maîtres de la maison rock'n'roll, l'on a félicité les cuistots, mais l'on n'a pas tendu l'assiette pour que l'on nous remplisse une deuxième fois l'auge. Le suivant nous avait ravis. Enfin la pochette. Un délire pompier de Guy Pellaert, le summum du kitch rock'n'roll ! Et puis le titre, putain ce titre, c'était toute notre vie. It's Only Rock'n'roll ! Une véritable profession de foi, une affirmation souveraine, une déclaration d'utilité publique, une revendication tripale et tribale, et l'on aimait cela. A l'intérieur ce n'était pas Versailles, ni les slums de Londres. Une habitation à loyer modéré. Livré avec eau, chauffage, électricité, taxe ordures ménagères, franchement que pourriez-vous exiger de mieux ? De toutes les manières avec une façade de maison aussi belle que le fronton du temple de Delphes, qui aurait pu avoir l'idée saugrenue de squatter la kitchenette !

Bas-Raberin avait du flair, la première édition de 1972 évitait les deux derniers albums et la mise à jour de celle-ci de 1976 échappait par miracle au désastre écrocklogique de la catastrophe ( planétaire ) de Black and Blue qui sortit une semaine après le travail des rotatives... Inutile de vous faire du souci rétrospectif pour Bas-Raberin, le gars avait de la ressource, l'aurait facilement contourné l'obstacle, l'aurait régurgité la couleuvre du genre, cet étron bleu foncé confirme la thèse que j'ai développée tout le long de ce livre, vous voyez bien que le cynisme des Rolling s'avère au final la composante essentielle de l'esthétique stonienne ! Je l'avais dit, bouffis, honni soit qui mal y pense.

Car les Stones à l'époque tout le monde connaissait par coeur. La date de l'anniversaire de votre maman, heu... heu... ? Celle de l'enregistrement de Paint It Black, facile ! Entre les 3 et 6 Mars 1966 ! Même mon petit frère de six ans le sait ! Alors Bas-Raberin ne nous raconte pas l'histoire, la résume rapidement en fin du book, la fait suivre d'un commentaire non exhaustif des albums, vous rajoute en annexe le régal des spécialistes, l'incontournable discographie, terminé je coupon(sans réponse)s. La partie la plus grosse et la plus importante, l'a placée en première ligne, sur les cent premières pages pour ne pas pas prendre l'expression précédente au pied de la lettre. Se présente comme une étude littéraire du phénomène Stones au-travers de leur œuvre. Du style, Vision de l'Italie Stendhalienne dans La Chartreuse de Parme et Promenades dans Rome. Le rock était en train d'acquérir ses lettres de noblesse.

Vous résume sa thèse. Les premiers à ne pas être fans des Stones sont les Stones eux-mêmes. Sont les derniers à mythifier sur leurs productions discographiques. Pire ne voient pas en quoi leurs concerts – leurs fabuleuses prestations – pourraient être créditées d'une quelconque valeur ajoutée. Un véritable foutoir, ça crie, ça hurle, ça s'égosille, eux ils essaient de maintenir la barque sur les flots. Généralement ils y réussissent assez bien – gros raté à Altamont – mais ils aiment bien cette ambiance de folie. Ne vont pas cracher dans la soupe. En dernier ressort c'est eux qui ramassent l'oseille. Pour les disques, au début ils ont tout pompé en moins bien. Les fans feraient mieux d'écouter les originaux. Leur apport personnel : au bout de trois ans, l'on ne pouvait plus se contenter de sortir un tribute blues à chaque album. Obligés de se mettre à composer. Gardent la tête froide. Mais les larrons profitent de l'occasion. Puisque le public en redemande, l'on va leur fournir de la marchandise jusqu'à plus soif. Tant pis pour eux. Léger rictus méprisant. Comble de chance, z'ont pu z'imposer un max de leur quatre-vingt-douze volontés à leurs partenaires. Quand on leur a refusé la cuvette des WC sur la pochette du Banquet des Mendiants, ont tiré la chasse et ont crée Rolling Stones Records, leur propre chasse-gardée. C'est ainsi que marche le monde. Ou vous êtes en haut, ou vous êtes en bas. Si vous vous contentez d'un strapontin, le service sera inexistant. Ne venez pas vous plaindre. Les jérémiades des pauvres c'est comme les larmes des filles, désolé ma princesse si je te traite comme une pouffiasse, mais tu n'es pas la seule qui se presse devant la porte d'entrée. Circulez tant que vous voulez, ne vous inquiétez pas les couloirs sont payants.

Philippe Bas-Raberin module un peu. Ont quand même apporté leurs petites pierres au rock'n'roll. N'ont pas repris platement les perles noires. Les ont serties d'une parure d'or et d'arrogance, ensuite ils ont créé leurs propres diamants artificiels, bruts de décoffrage mais rayonnants d'énergie. Des futés ont essayé de ne jamais péter plus haut que le cul du blues. Ni de pisser plus bas que le sexe du rock. Chaque fois qu'ils ont essayé, ils ont foiré. Se le tiennent pour dit. Ces derniers temps, relâchent même la pression, relax, cool, sont en train de devenir une institution. Hot rods en roue libre. Plus rien ne peut les atteindre. N'ont plus rien à prouver, la vie est belle.

Se foutent un peu de notre gueule. Oui, mais on aime ça. Après tout, c'est juste du rock'n'roll.

Ne cherchez pas à comprendre, ça vous rendrait malheureux.

Damie Chad.