KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 587

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

09 / 02 / 2023

MOGWAY / STAPLES Jr SINGERS

DAVID CROSBY / THOM BELL

URAL THOMAS / EUGENE CHRYSLER

G.O.L.E.M. / FRANCK HELEINE

ROCKAMBOLESQUES

Sur ce site : livraisons 318 – 587

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Smogwai

Bienvenue dans le smog des Scots, le smog de Mogwai. Mog qui ? Mogwai not ? Glasgow band, comme les Mary Chain, Primal Scream et les Fannies. Jusque-là tout va bien. Mogwai fut lancé dans les early noughties par un gros buzz NME. What ? Des petits mecs de Glasgow qui ne jurent que par les Stooges ? Trop beau pour être vrai. Tu cours chez ton disquaire, comme le disait jadis Paul Alessandrini dans l’early Rock&Folk. Tagada tagada, zavez le nouveau Mogwai ? Tiens mon gars, le vlà ! Paf, vendu ! Tu revenais chez toi la langue pendante pour écouter le buzz. Ah tu parles d’un buzz !

Tu te retrouvais le bec dans l’eau avec un Mogwai Young Team en forme de petite arnaque. Rien qu’avec les onze minutes de «Like Herod», tu mesurais l’étendue de l’enculerie. Onze minutes, c’est pas rien, même si au bout d’un moment, ça s’énerve un peu, même si quand s’élève un petit vent sonique, on commence à mieux comprendre le pourquoi du comment. Mogwai fait du gros zyva, de la noise de doom. Ici s’étend l’empire du doom, semble dire ce «Katrien» qui vient te doomer le bulbe. Ils ont tout en magasin, ils ont même du piano à la Satie dans «Radar Maker». L’eusses-tu cru, Fresh Egg ? Ils ont surtout des cuts inutiles et c’est la raison pour laquelle on décide d’en rester là. Fuck it ! Cette enfilade de cuts est insupportable, paumée, sans horizon. Rien, juste du son pour du son, pas de compo, pas de rien, no nothing. Pas de chanteur. Tu te fais baiser une fois, mais pas deux. Bon d’accord, il y a parfois des vents de sable, mais rien de constitué. Ils aiment bien Satie, ils y retournent («With Portfolio»). Sous prétexte de post-punk, ils font n’importe quoi. On comprend pourquoi Gildas méprisait la post. Ne va jamais là-dessus, car tu vas souffrir, surtout d’en bas. Ils repartent à la fin avec un hommage à Satan qui dure seize minutes, mais bon, écoute qui peut. Après, le plus difficile reste à faire : revendre cette daube épouvantable. Trouver un autre gobier.

Et puis, le mois dernier on tombe sur la chronique enthousiaste d’un journaliste anglais qui a lu l’autobio de Stuart Braithwaite, Spaceships Over Glasgow. Le journaliste parle d’un hilarious book. Stuart Braithwaite est le guitariste de Mogwai. La chronique a l’air tellement sincère qu’on décide d’aller y voir de plus près, sait-on jamais. Oh après tout, le risque de se faire enculer une deuxième fois n’est pas si terrible. On gaspillera tout au plus quelques heures de lecture, c’est-à-dire une goutte d’eau dans l’océan des lectures. On envoie les pésétas chez Book Depository et le Mogwai book arrive 48 h plus tard. Ouvrage relié, belle jaquette orange fluo, graphisme ésotérique, belle main du bouffant et beaux choix typo, les conditions semblent rassemblées : la relation de confiance peut se rétablir.

Stuart Braithwaite raconte sa vie très simplement. Pas la moindre trace de prétention, chez lui. D’ailleurs les photos du groupe vont dans le même sens : ces mecs sont des anti-rockstars. Aucun danger qu’ils plaisent aux filles. Même leurs fringues sont laides. Bien sûr, Braithwaite raconte l’histoire de Mogwai, un groupe dont on n’a rien à foutre, mais ce qui fait la force de son book, c’est l’aspect flaubertien, une certaine façon de raconter sa rocking Éducation Sentimentale : comment se construit un kid fan de rock dans l’Angleterre des années 80/90. Son book fonctionne comme un catalogue du bon goût. À part deux ou trois faux pas, toutes les références de Braithwaite sont bonnes : ça commence avec les Mary Chain et ça se termine avec Roky Erickson, en passant par les Stooges, le Velvet et des tas d’autres passages obligés. Ça te sécurise un lecteur.

Comme il est né en 1976, Stuart arrive un peu après la bataille. Il fait ses premiers pas dans la vie du rock avec Cure et Nirvana. En France, pays extrêmement défavorisé en matière de rock, certains kids s’alimentaient depuis longtemps d’un savant mélange de presse et de fanzines : Shake, Les Rockers de Jean-Claude Berthon, le Rock&Folk d’Yves Adrien, puis le Bomp! de Greg Shaw, le Creem de Dave Marsh, et la sainte trilogie NME/Melody Maker/Sounds - principalement le NME de Nick Kent et de Mick Farren - le Back Door Man de Phast Phreddie Patterson, puis dans les années 80/90 le Spin américain, Vox et Select en Angleterre, et parfois The Face. Tout cela a disparu, emporté par une nouvelle vague, Mojo/ Record Collector/ Classic Rock/ Vive Le Rock/ Uncut/ Shindig!, et toujours des zines, Ugly Things, Dig It!, Rock Hardi, et pour un petit shoot trimestriel de rockab, Rockabilly Generation. Avec tout ça, la dose mensuelle est garantie. Pas de place pour le reste.

D’une certaine façon, Stuart va rattraper son retard, dès 11 ans, avec un prof de guitare qui lui apprend à jouer «Heroin». Small Stuart ne sait pas qui est le Velvet - I presumed that the Velvet Underground were all black - ni ce que sont les drogues, mais le cut lui plaît infiniment. Sa grande sœur écoute les Mary Chain et il comme il adore le son, il veut une guitare électrique. Puis sa frangine entre dans l’univers 4AD, avec les Pixies et les Cocteau, découverte à la suite d’Ultra Vivid Scene - one of the biggest bands on the planet - et puis Cure, qui dit-il, lui entre sous la peau. Et chaque mercredi, bien sûr, il dévore the holy trinity, NME/Melody Maker/Sounds, quelques TV shows comme Snub TV où il découvre les Cramps, Dinosaur Jr, puis les Spacemen 3 et «Revolution», et bien sûr l’inévitable Peely show sur Radio One - a show anything but predictable - Et ça continue avec Loop, Fields Of Nephilim et Silverfish. Vie classique de fan de rock en Écosse, mais Stuart trie sacrément sur le volet. Pas de daube chez lui. Il monte même un groupe avec des copains : Pregnant Nun, clin d’œil aux Mary Chain, dont il apprend les chansons pour pouvoir les massacrer sur sa gratte.

Comme ses parents sont extraordinairement bienveillants, il peut entrer rapidement dans la seconde phase de son Éducation Sentimentale : les concerts au Barrowland. Initiation avec Cure qui lui est entré sous la peau, notamment l’album Disintegration. Le concert est comme il dit spellbinding. Stuart commence alors à collectionner tout le vocabulaire du fan transi. Pour lui, Cure est le perfect teenage band. Il sort complètement sonné de son premier shoot de Cure au Barrowland. Il en tartine des pages entières. Puis c’est le concert des Mary Chain dont il se dit obsédé. Obsédé de leur fuck-the-world attitude. Époque Psychocandy - To me they epitomised cool - Il les voit comme the coolest band on the planet. Au point où il en était, il aurait pu sortir un truc du genre cool Raoul. Il revoit les Mary Chain au moment d’Honey’s Dead - The place was bedlam - Les Mary Chain sont le fin du fin. L’autre fin du fin, c’est Spacemen 3 covering The 13th Floor Elevators. Il commence à collectionner les guitar heroes. Voilà son trio de tête : J. Mascis, Poison Ivy et Robert Smith. Bizarrement, toutes ces influences n’apparaissent pas dans la musique.

Et comme dans toutes les histoires d’addiction, ça monte vite en température. Voilà qu’arrivent les Stooges - Their self-titled album was pretty much my bible - Puis son prof de guitare lui fait écouter Raw Power. Il est captivé par la férocité du son. It was perfect - The Stooges were Year Zero for the music we loved - Tous les misfits d’Écosse vont voir Iggy sur scène. L’«I’ve been dirt and I don’t care» sonne comme un mantra pour tous ces mecs-là. En rappel, Iggy balance son vieux Wanna Be Your Dog, and the place went ballistic, nous dit Stuart, le souffle court - I think it’s the perfect song. Simple, hypnotic, dumb and beautiful - Iggy finit avec «Search And Destroy», a whirlwind of chaos energy, and the crowd going apeshit - tout le vocabulaire de la folie du rock est là, Stuart en fait la collection, comme l’ont fait Baby Gillespie et Kris Needs dans leurs big fat autobios. Le rock est d’abord une affaire de langage, ce qu’ont bien compris ces trois cocos.

Et ça repart de plus belle avec Nirvana que Stuart découvre à Reading. «Smell Of Teen Spirit» hit me like a ton of bricks. C’est bien dit. Il succombe au mantra «A denial, a denial, a denial, a denial». Ah les mantras ! Le concert de Nirvana à Reading reste pour lui one of the best performances I’ve ever seen. Il voit aussi Dinosaur Jr exploser Reading avec «Freak Scene», nouveau coup d’apeshit ballistic bedlam. Il n’a plus de mots, il écume. Il louche aussi sur Kim Gordon, the epitome of nonchalance. En France, on a l’épitome de chèvre, en Angleterre, c’est plus raffiné. Reading 1991 est son premier festival. C’est là qu’est tourné l’excellent The Year Punk Broke. Stuart voit aussi les Sisters Of Mercy, Mercury Rev et Teenage Fanclub. Il adore Primal Scream, bien sûr, et l’«Everything Flows» du Teenage Fanclub is pretty much the perfect song, une de plus. En 1993, il voit la reformation du Velvet, puis les Buzzcocks, encore des chouchous, son favorite punk band. Côté disks, Stuart ne chôme pas : Hunky Dory, Lust For Life et Marquee Moon sont ses favoris, l’année où il s’installe à Édimbourg avec des copains. The perfect bands sont The Jimi Hendrix Experience, Nirvana et Motörhead. D’autres chouchous encore : Loop, Spacemen 3, The God Machine et Swervedriver. Toutes ses références sont parfaites.

C’est là qu’il monte Mogwai avec son pote Dominic. Il tire le nom du Gremlins de Spielberg : Mogwai est aussi un mot chinois qui veut dire démon. Et pouf c’est parti ! Première tournée avec Urusei Yatsura, un autre gang de Glasgow aujourd’hui oublié, mais qui a connu sa petite heure de gloriole. On propose à Mogwai une tournée américaine avec Ween, mais ils n’ont pas le blé pour partir en voyage. En 1996, ils font leur première Peel Session. Puis leur premier single est chroniqué dans le NME. Ils jouent en première partie de Pavement, dont ils vont rester très proches - We were obsessed with Pavement - Stuart voit Spiritualized sur scène et dit tout le bien qu’il en pense. Puis tournée américaine en première partie de Pavement, puis hommage aux Super Furry Animals - whose music we all loved - et à Arab Strap, hommage encore au Deserter’s Songs de Mercury Rev. À travers son histoire, Stuart fait une sorte de parcours sans faute. Hommage encore à Bardo Pond, «playing super loud, far-out psych-rock». Puis Mogwai fait la couve du numéro spécial No Sell Out du NME, l’un des numéros les plus légendaires de l’histoire du canard, dans lequel on trouve Fugazi et le comédien Bill Hicks. Hommage encore aux Texans d’And You Will Know Us By The Trail of Dead, «more punk rock than Sonic Youth», puis à Billy Duffy, guitariste du Cult : Stuart va le trouver pour lui dire qu’il a appris à jouer de la guitare à cause du solo qu’il passe dans «She Sells Sanctuary». Pixies, aussi, one of my favourite bands. Petites apologies encore d’Arab Strap, de The Twilight Sad et de David Pajo, le mec de Slint. Il n’a oublié personne ?

Les drogues ? Les Cramps ? Roky Erickson ? Non, pas d’inquiétude, il ne les oublie pas. Les drogues sont partout dans Mogwai, les Écossais n’arrêtent pas. Stuart dit qu’il a perdu ses cheveux à cause des excès. Il tape dans tout : booze, acid, E’s, pills, coke, tout ce qui traîne - We were a mess - Il jongle avec les expressions de la défonce, comme l’ont fait Baby Gillespie et Kris Needs avant lui, expressway to insanity, out of our fucking minds, continuing to get smashed, c’est exactement la même ambiance que dans Primal Scream qui se vantent d’être continually wasted. Stuart se croit un «hard partier» jusqu’au jour où il monte dans le tour bus d’Elastica - they were on another level - et il ajoute : «things got messy in ways I’d never witnessed before.» Tout monte toujours d’un cran, à mesure qu’on avance dans la vraie histoire d’un groupe. Et ça continue jour et nuit, nuit et jour, dans les festivals en Espagne, everyone was so fucked. Puis il finit par voir les Cramps, one of my favourite ever bands. Il finit en beauté avec Roky qu’il réussit à coincer en studio pour enregistrer «Devil Rides». À Austin, Roky commence par emmener Stuart chez un marchand d’ice cream qui vend un milkshake nommé Roky et qui fait la fierté de Roky. En studio, Stuart doit se pincer pour être sûr que ce n’est pas un rêve : il se retrouve avec son idole Roky qui chante une chanson qu’il a composée pour lui. C’est un bel aboutissement, pas vrai ?

Mais la vraie merveille de ce book se trouve dans le dernier chapitre. Quand son père casse sa pipe en bois, Stuart voit son monde s’écrouler. Alors il parvient à exprimer sa douleur et c’est la plus belle page de ce book que devraient lire tous les fans de rock : «J’ai beaucoup rêvé de mon père après qu’il soit mort. Et ça continue. Il est toujours là. Pendant toute ma vie d’adulte, mon père est venu me chercher à l’aéroport pour me ramener à la maison. Même quand je vivais à Édimbourg, ce qui représentait pour lui trois heures de route. Il m’attendait à l’arrivée, souriant et toujours content de me revoir. Pendant le trajet en voiture, il me posait des questions sur mon voyage et me disait tout ce qu’il avait pu faire pendant ce temps. Alors après, j’avais du mal à descendre de l’avion et à revenir dans le hall d’arrivée de l’aéroport, sachant qu’il ne serait plus là pour m’accueillir. Ça a duré un bon moment, et puis ça s’est un peu atténué, car j’ai fini par me dire : ‘quelle chance j’ai eu de le voir là pendant toutes ces années’. C’était un wonderful man et j’ai eu la chance de l’avoir comme père.»

Du coup, on décide en comité restreint d’aller tester un autre album de Mogwai. Le choix se porte à l’unanimité sur Rock Action, à cause du titre. Même constat qu’auparavant : ils bâtissent leur empire sur du bruit. Franchement, tu n’es pas obligé de trouver ça bien. Tu n’écoutes que par curiosité, mais surtout par sympathie pour Stuart qui est de toute évidence un brave mec. Avec «Take Me Somewhere Nice», ils bricolent une grosse ambiance, mais rien d’autre. Ils tartinent leur heavy tartine avec du chant qui n’est pas du chant. C’est même un peu pénible. On est triste pour eux, car au fond, on les aime bien, puisqu’on écoute les mêmes disques. Quand tu n’as pas de voix, ça ne pardonne pas. Les petits sortilèges soniques ne marchent pas non plus. La voix murmure dans le son et c’est une catastrophe. Cette pauvre voix atone voix reste même au fond du son, complètement inexploitable. On se demande comment un label a pu les soutenir. Ça n’a pas de sens commercial. Stuart et ses copains tapent dans le smog d’outerspace, ils nous enfument, ils n’ont aucune chance de convaincre les pékinois. Il faut attendre «2 Rights Make 1 Wrong» pour que leur sauce prenne, ils font enfin du wild ambiant scottish et ça brûle très vite. Ils sauvent cet album qu’ils auraient dû appeler Boudu Sauvé Des Eaux.

Signé : Cazengler, smog on the water (closet)

Stuart Braithwaite. Spaceships Over Glasgow. White Rabbit 2022

Mogwai. Young Team. Chemikal Underground 1997

Mogwai. Rock Action. PIAS Recordings 2001

Les Staples ne sont pas les Staple

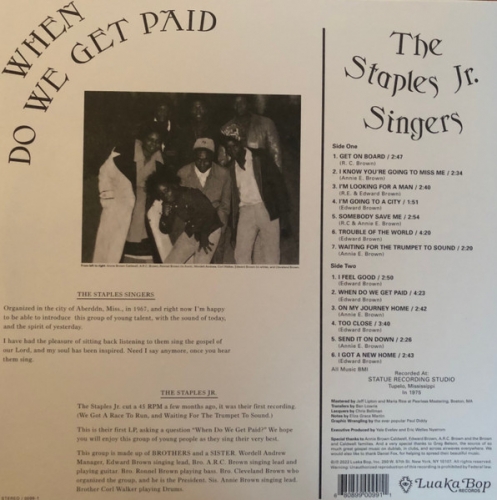

Soit on sait, soit on ne sait pas. Pour vraiment profiter du spectacle des Staples Jr Singers, le mieux est de savoir, et pour savoir, il faut avoir écouté When Do We Get Paid, un album miraculé sauvé des eaux par un petit label américain, Luaka Bop. Alors on sait, quand on les voit arriver sur scène, qu’ils vont nous faire du Wilson Pickett. Et ça va même au-delà de toute expectitude.

Les liners de cet album miraculé sauvé des eaux nous apprennent que les Staples Jr. Singers sont en réalité les Brown d’Aberdeen, Mississippi, et, ajoutent les liners, ils ont commencé de bonne heure : Annie avait 11 ans, Edward 12 et R.C. 13. Ils écumaient les églises et les écoles sur les deux rives de la Tombigbee River. Ça ne s’invente pas, une histoire pareille. Comme ils écoutaient pas mal de secular music à la radio, ils se sont inspirés des Staple Singers pour se baptiser les Staples Jr. Singers. Annie adorait les Staple songs, oh yeah !, «because they had a meaning to them and a different style.» Pour elle, ça ressemblait beaucoup à ce que ses parents écoutaient. Elle rappelle que sa famille vivait dans la pauvreté, mais Daddy veillait toujours à ce qu’il y eût «à manger sur la table, des habits sur notre dos et un toit au-dessus de nos têtes. Alors ces chansons correspondaient à ce que nous vivions.»

Quand on écoute cet album miraculé sauvé des eaux, on est frappé par le mélange de primitivisme et de modernité du son. Les Staples Jr couplaient des rough and soul-infected rhythms - ce que le guitariste R.C. appelle «the new style» - avec des paroles qui évoquaient la rude condition des blacks pauvres dans le Deep South - «talking about trouble», dit Annie - Dans le morceau titre, Annie et Edward chantent «When do we get paid/ For the work we’ve done ?». Eh oui, il serait temps de s’en soucier, aux moins deux ou trois siècles de retard de salaires pour quelques millions d’esclaves. Ils tapent ça en mode heavy groove. C’est du pur Gospel Stax, intense et perlé de sueur.

Edward insiste beaucoup pour dire que les paroles de leurs chansons sont toutes tirées de leur vécu. Quand ils partaient en tournée, ils achetaient du matériel à crédit chez Mr. Buxton et le chargeaient dans le van que conduisait leur frère aîné, Cleveland. Ils tournaient partout sous la fameuse Bible Belt, «Minnesota, St. Louis, Memphis, Arkansas, Birmingham, all those places.» Ils ont fini par attirer l’attention des fameux Jackson Southernaires qui les firent jouer en première partie. Ils ont enregistré leur premier single en 1974 chez un certain Big John qui avait un studio à Tupelo : «Waiting For The Trumpet To Sound», qu’on retrouve bien sûr sur l’album, un gospel blues d’Ooooh Lawd keep on waiting. Un vrai petit coup de génie. La finesse du guitar slingin effare dans la nuit, et Annie te swingue tout ça à coups de keep on waiting. Leur Waiting passait pas mal à la radio et c’est avec Big John qu’ils enregistrèrent leur album en 1975, au Statue Recording Studio de Tupelo. Annie avait 14 ans, Edward 15 et R.C. 16. Toujours la même chose : une histoire pareille, ça ne s’invente pas.

( Version originale : Brenda Records 1975 )

Dès le «Get On Board» d’ouverture de bal, on voit que c’est enregistré avec les moyens du bord. Puis ils passent à la vitesse supérieure avec «I Know You’re Going To Miss Me», une vraie dégelée d’amateurs, ils tartinent un vieux gospel de Soul, c’est du raw, mais de l’excellent raw. Annie s’explose la rate à chanter son lead, elle est fantastique, elle en rajoute. Du coup, il règne dans cet album miraculé sauvé des eaux une ambiance extraordinaire. Ah tu te régales, tout est bien chez les Brown, le lead d’Annie, le guitar slinging de R.C. Avec «I’m Going To A City», ils basculent dans le heavy r’n’b amateur, ils y vont au get my ticket, c’est du pur primitif. L’album devient même fascinant, tu t’enfonces avec eux dans une jungle, une sorte de nowhere land inespéré. Encore une merveille imprescriptible avec «Trouble Of The World» et ils font avec «I Feel Good» une Soul d’excelsior. Annie taille bien la route avec «On My Journey Home» et ils finissent en beauté avec «I Got A New Home». Dans les liners, Annie est la première surprise : elle pensait que cet album génial avait disparu.

Après l’album, les Brown ont continué leur petit bonhomme de chemin et sont passés à autre chose. Dans les années 80, le groupe compte 9 membres et devient The Brown Singers. Puis Annie se marie et elle monte les Caldwell Singers, alors qu’Edward et R.C. continuent avec les Brown Singers.

Et les voilà tous les trois sur scène, Annie, Edward et R.C., le fantastique R.C. et son guitar slinging. Ils sont assis tous les trois, car plus très jeune, Annie pèse bien 200 kg mais elle te harponne une salle comme si elle harponnait un cachalot blanc, woufff !

Elle shake mille shooks, elle shoute avec le power du tonnerre, elle te sort des faux airs d’Aretha, quand elle se lève pour haranguer les harengs, elle devient une sorte de déesse africaine, une incarnation parfaite de la statuaire sacrée africaine qui représente la fécondité, et derrière elle, c’est un vrai ramshackle de wild gospel funk, deux guitaristes fabuleusement doués, un beurre-man et THE locomotive-man, un bassman beaucoup plus jeune qui joue comme James Jamerson, en descentes d’accords et en contrecarres de contrefort, c’est irréel de power, alors tu ajoutes ça au cirque que font Annie et Edward et te voilà au paradis du wild r’n’b d’église en bois. C’est carrément du Wilson Pickett servi sur un plateau d’argent.

Ils raflent toutes les mises, même les plus inimaginables, tu as là sous les yeux l’un de ces spectacles parfaits que le hasard des programmations rend possibles. Pendant une longue version de «When Do We Get Paid» - for the work we’ve done - la sono tombe en panne et pas de problème, Edward mène le bal a capella, ils ont assez de métier pour affronter les aléas de la technique moderne.

Ils font en fait très peu de cuts, mais ils les travaillent dans la durée. Ils mijotent les éruptions, ils groovent sous la cendre. Et puis tout explose avec «I’m Going To A City», Annie fout le feu au cachalot, elle lâche tous les démons de l’Afrique profonde sur l’Occident subjugué, c’est une épouvantable curée, un chaos régénérateur, tout le monde twiste dans la cambuse, Annie et ses frères nous ramènent aux origines du monde. Wild as fuck !

Signé : Cazengler, Instable Jr

Staples Jr Singers. Le 106. Rouen (76). 31 janvier 2023

Staples Jr Singers. When Do We Get Paid. Luaka Bop 2022

Wizards & True Stars

- Crosbibi Fricotin (Part One)

Nouveau trou dans l’eau avec la disparition de David Crosby, l’un des vrais héros de ce qu’on appelait autrefois la contre-culture américaine. Croz était un homme libre, un navigateur, un hédoniste invétéré, amateur de jolies femmes et de drogues. Il fait partie de ceux qui n’ont jamais commis de faute de goût en matière artistique et ça va même plus loin : à toutes les époques de sa carrière, sa seule présence rehaussait le prestige de ses collègues, que ce soit dans les Byrds, CS&N ou après, au long cours de sa carrière solo, une carrière qu’il faut bien qualifier de fastueuse et que tous ses fans ont suivie méticuleusement. Quand on connaissait son histoire, on savait qu’il n’allait pas faire long feu, surtout après une greffe du foie. C’est un miracle qu’il ait pu survivre aussi longtemps et continuer d’enregistrer des albums aussi magiques. Car c’est bien de magie dont il s’agit, une magie particulière qu’on appelle aussi le groove.

On venait tout juste d’écouter son dernier album, l’excellent For Free, quand la triste nouvelle est tombée. For Free est donc son testament artistique. Sur la pochette, Croz ressemble à l’un de ces vieux cowboys de Sam Peckinpah, il sort tout droit du fabuleux «Cowboy Movie» qui illumina jadis l’album rouge, If I Could Only Remember My Name, un «Cowboy Movie» qui hanta tant l’auteur des Cent Contes Rock qu’il en pondit un œuf. Cot Cot ! Ah il faut voir Croz attaquer «River Rise» à la sauvage de vieux crabe. Il t’embarque aussi sec, avec une énergie considérable. Il te fait une rock-song du meilleur niveau, ça scintille et ça flashe. C’est du Croz en liberté. Si tu cherches le coup de génie, il se trouve juste avant la fin et s’appelle «Shot At Me». Croz chante à l’édentée salivaire et gratte ses poux du limon - I was having coffee in my favorite place - Il voit entrer un fantôme - this haunted guy with a haunted face - et donc il nous fait un cut fantôme, il nous fait du groove indien - Head to the woods and laugh all the way/ Nobody shot at me today - C’est exactement du même niveau d’envoûtement que «Cowboy Movie». On trouve aussi deux Beautiful Songs sur For Free, «The Other Side Of Midnight» et le morceau titre. Il va chercher ses vieux horizons, c’est tout ce qui l’intéresse, ces soudaines montées en charge d’harmonies vocales. On croirait qu’il les a inventées. Il ouvre chaque fois un nouveau chapitre de la très grande pop américaine. Il chante face au soleil - How does love light shine from so high above/ Tell me - Il se connecte sur les anciennes magies de vestes à franges dans le crépuscule californien, c’est là que tu trouves la légende de Croz, il fait un fantastique testament psychédélique, il revient aux flux et aux reflux magiques du Californian Hell. Dans «For Free», il raconte l’histoire d’un musicien des rues - Across the street he stood and he/ Played real good/ On his clarinet for free - C’est un groove de jazz, il tape ça au playing real good for free, dans l’esprit de ce que fait Joni Mitchell - Maybe put on a harmony - C’est ce qu’il fait. Il termine cet album fascinant avec son testament : «I Won’t Stay For Long», joué au piano atonal.

En 2016, Croz est revenu au devant de la scène avec un album phare, Lighthouse. Il y redéploie dès l’ouverture sa pop spacieuse et élégante. La paix règne sur cet album, Croz bat doucement les cordes de sa gratte et chante son vieux groove océanique. Il prend «The Us Below» au trémolo de glotte sensible - Why must we be eternally alone - Il se pose de drôles de questions. C’est évident qu’on finit seul, quoi qu’il arrive. Avec «Look In Their Eyes», il va sur un son plus Brazil. On sent chez le vieux Croz un goût certain pour la brise tropicale et l’air parfumé du large. Il renoue aussi avec les accents magiques de CS&N et retrouve sa façon de forcer la note au chant. Le hit de Lighthouse ouvre le balda : oui, «The City» est une absolue merveille, swinguée au beat californien - All you can do is your best to stay in - Il re-développe sa fabuleuse énergie d’antan, like a wind, like a fire, il fait son best to stay in, oh yeah ! Fabuleux ! C’est claqué aux profonds accords d’acou. On sent remonter les vieilles énergies du Pacific qui datent du temps où régnaient sur la West Coast les Mamas & The Papas et CS&N. Il termine cet album phare en duettant avec Michelle Willis sur «By The Light Of Common Day». C’est beau, comme un ciel au-dessus de l’océan.

David Crosby éclairera le monde jusqu’à la fin des temps, c’est en tous les cas ce que prouve Sky Trails, paru l’année suivante. Il démarre avec un groove de jazz intitulé «It’s Got To Be Somewhere». Pas de groove plus groovy que celui de Croz. Il sait qu’il a du génie, mais il ne la ramène pas. Il se fond dans le groove, comme il l’a fait toute sa vie. C’est jazzé jusqu’à l’oss de l’ass - The book never lies/ Across the Santa Anna/ To the land of blue skies - La lumière se glisse dans la moelle des harmonies vocales. L’autre coup de génie de l’album s’appelle «Somebody Home», encore un groove jazzé aux neuvièmes diminuées. C’est d’une insondable profondeur. Croz chante à l’haleine chaude du vieux combattant, cette pureté fait la différence avec les autres prétendants au trône - When I look at my face/ I think there’s somebody home - C’est pointé à l’orgue céleste, prodigieusement autobiographique - One of these days/ I’ll get my courage up/ Sit down at your table/ Pour some coffee in my cup/ And I will tell you I love you - On l’entend faire des prodiges avec sa voix - Seen you weak/ but when you - et là il monte de plusieurs octaves - to me/ There’s somebody home - D’autres merveilles se nichent sur cet album béni des dieux, comme par exemple «Sell Me A Diamond». Il revient à l’avant-garde déconstructiviste qu’il affectionne tant. Il faut écouter cet homme attentivement, car il sait qu’il va mourir. Il chante encore ses chansons, comme s’il se trouvait à la fin d’un règne, avant que ne s’éteignent définitivement les spotlights. Il explose «Capitol» aux harmonies vocales, y dénonce la fake democracy et chante «Before Tomorrow Falls On Love» d’une voix de vieil homme, mais avec une âme - In that careless place and time - Extraordinaire ! Puis il s’en va jazzer «Curved Hair» à Bahia - The sky is a cavern open wide - et nous pond un groove de jazz dément. Ici, tout n’est que groove, calme et volupté.

Dans l’interview qu’il accorde à Ian Fortman en 2017, Croz revient invariablement sur l’un de ses sujets favoris : la politique. Il a de quoi faire puisque selon lui son pays n’est plus aujourd’hui qu’une bad joke. Et il traite son président d’asshole, ajoutant - Please quote me ! Oui, il veut qu’on le cite. Croz résume tout haut ce que tout le monde pense tout bas : les grosses boîtes investissent des millions de dollars dans le politique et quand les actions sont en baisse, ils demandent aux gens qu’ils ont acheté de déclencher une nice little war ici ou là, histoire de relancer le business - The United States is at best in a lot of trouble - Croz sait qu’il manque aujourd’hui une chanson comme «We Shall Overcome», pour les gens qui sont dans la rue. Quand il est questionné sur le freebasing qui a détruit sa vie et qui l’a conduit au ballon, Croz dit que oui, la progression de la drug culture et la mort de l’idéalisme des sixties étaient liées. Il rappelle qu’au même moment, on butait Kennedy et Martin Luther King. Quant aux guns, Croz rappelle qu’en son temps, on offrait aux kids de 12 ans comme lui des 22 long rifles, ça faisait partie des usages. Rien à voir avec ce qu’est devenu le mythe des guns dans les gangs - The gun itself isn’t the problem, the problem is the operator - Retirer les guns de la circulations aux States ? Tu rigoles, man ? Deux tiers des maisons ont des guns et personne ne voudra les rendre. Et questionné sur le racisme, Croz répond qu’Odetta et Josh White furent ses mentors.

Nouvel album de pépé Croz en 2018, le bien nommé Here If You Listen. Autant le dire tout de suite : l’album renferme une sacrée pépite : une version de «Woodstock», le vieux hit de Joni Mitchell. Croz coule le bronze de la légende dans l’or du temps - We are stardust/ We are golden/ And we got to get ourselves/ Back to the garden - C’est imbattable. On observe aussi un fantastique retour aux harmonies vocales de CS&N dans «Other Half Rule» - Ego is the fever/ Runs hot and make ‘em blind/ Fuel for the fire/ That burns a man alive - Fantastique ferveur d’intimisme mélodique. Il propose aussi un très beau numéro d’équilibriste à plusieurs voix dans «Janet». Comme Scott Walker, tout ce que fait cet homme à l’article de la mort fascine au plus haut point. Il attaque l’A avec «Glory», un balladif océanique. Il y mêle sa voix à celles des filles - Let me be/ A glory in the sky - Ça swingue dans l’ouate. On reste dans une sorte de latence suprême avec «Vagrants Of Venice» et de vieux échos de CS&N viennent hanter «1974». Tout est très pacifique, infiniment doux et beau. Il sait traiter la paix intérieure en profondeur, comme l’indique «Your Own Ride» - It’s a matter of honor/ Having stirred up some light/ To spend my last hours/ Clearing the path for/ Your own ride - Il se montre de plus en plus éthéré avec «I Am No Artist» - I am no artist/ Lonely and supreme/ Needing no hand to touch/ No eyes to smile/ Only your lips - C’est une expérience unique que d’écouter ce vieil homme groover l’éther et remuer un passé si prestigieux. Il fait le show tout seul à l’acou dans «Balanced On A Pin» - This space I’m in - Il semble complètement détaché de la terre - It’s a bubble/ Balanced on a pin/ The space I’m in.

Avant de quitter ce monde ingrat, Croz aura su se montrer digne des caméras en acceptant de jouer son rôle dans le film que lui consacre A.J. Eaton. Sorti en 2019, ce film s’intitule Remember My Name. On se rappellera facilement du titre. C’est un vieillard qui apparaît à l’écran pour raconter son histoire favorite : il est dans les gogues d’un club de Chicago, défoncé comme il se doit, lorsque soudain Trane fait irruption en soufflant dans son sax. Brrrrzzzrrrrrzzzz ! Croz saute dans son fauteuil et fait avec ses lèvres le bruit du sax de Trane. Brrrrzzzrrrrrzzzz ! Stupéfait par la violence du son de Trane, Croz raconte qu’il s’affaisse en glissant le long du mur carrelé. Voilà de quelle manière un géant rend hommage à un autre géant. David Crosby salue John Coltrane. On se souvient que Croz fit partie des Byrds. Alors si on aime les Byrds, on se régale car on voit McGuinn raconter comment ils ont arrangé la gueule de «Mr. Tambourine Man» : pam pam pam ! Il donne ensuite la raison pour laquelle lui et Chris Hillman ont un jour pris leurs Porsches pour aller dire à Croz qu’il était viré : Croz faisait trop de politique - Too much politics and not enough music ! - Alors Croz décide d’acheter un voilier pour prendre le large. Il en repère un qui vaut 25 000 $ - Hey Peter Tork, tu peux me prêter 25 000 $ ? - Et Croz ajoute, du haut de sa belle intelligence : «L’océan est tellement réel, contrairement à Hollywood.» Il est tout de même recommandé de lire le volume 1 de son autobio, car il consacre des pages superbes au Mayan, ce fameux voilier. On verra ça dans un Part Two.

Croz revient à la caméra pour évoquer l’âge d’or de Laurel Canyon, avec notamment Cass Eliott et surtout Joni Mitchell qu’il considère toujours comme «la meilleure de nous tous». «C’est indéniable», ajoute-t-il d’un ton crozzy. Il rappelle qu’il a produit son premier album. Il en profite pour évoquer le souvenir de ces femmes qu’il adorait, Joni, Cass, Janis, «toutes brillantes, toutes cabossées, toutes solitaires». Il rappelle aussi que Dennis Hopper s’est inspiré de lui pour son personnage de biker cosmique dans Easy Rider. Puis il en arrive naturellement au chapitre des drogues dures. On lit la gourmandise sur son visage, il évoque le premier shoot d’héro, ah les drogues, dit-il, idéales pour «supprimer l’ici et maintenant». Mais les digressions philosophiques n’intéressent pas les gens du cinéma américain. Ils préfèrent les chicaneries à la con, alors Croz se voit contraint d’évoquer les tensions avec Nash. «On ne se parle plus.» Et Neil Young ? «Oh je ne suis pas fâché avec lui. C’est lui qui est fâché avec moi.» On le sent fatigué. On le soupçonne d’être aussi fatigué par les questions stupides des journalistes. Voilà un homme qui aurait beaucoup à nous dire sur l’hédonisme et on l’accule dans une sorte de Clochemerle à la mormoille. Il vaut mieux lire son autobio, l’air y est plus respirable. Le danger avec ce genre de film, c’est que les gens ne vont retenir qu’une seule chose : Croz est fâché avec Neil Young. Ça n’a strictement aucun intérêt. En plus, Eaton ose filmer Croz en train de prendre ses médocs. Mais heureusement, Croz parvient à conserver toute sa dignité. Comme il perd sa voix, il explique qu’il doit annuler des concerts. Ça sent la fin des haricots. On voit quelques extraits de tournée. Sur scène Croz gratte les accords de «Woodstock» sur une strato et forcément, c’est énorme. Avec ce film, il réussit néanmoins à offrir un sacré panorama de sa vie. Dans les dernières images, il regarde assez fixement la caméra et déclare : «Il faut savoir dire au revoir.» Ça n’est jamais facile de jouer son propre rôle.

Signé : Cazengler, David Grosbide

David Crosby. Disparu le 19 janvier 2023

David Crosby. For Free. BMG 2021

David Crosby. Lighthouse. Verve 2016

David Crosby. Sky Trails. BMG 2017

David Crosby. Here If You Listen. BMG 2018

Ian Fortman : David Crosby Interview. Classic Rock #242 - November 2017

A.J. Eaton. David Crosby - Remember My Name. 2019

Inside the goldmine - Ring my Bell

Sans doute étions-nous copains parce qu’on habitait le même quartier. Il était un peu plus âgé, ne payait pas de mine, il se coiffait comme l’as de pique à une époque où la coiffure devenait pour tous les ados la préoccupation principale, mais ce qui le caractérisait le mieux est qu’il avait ce qu’on appelait alors les pieds plats. On ne comprenait pas ce que ça voulait dire, mais ça s’entendait lorsqu’il nous arrivait d’aller courir sur le Grand Cours : cataplac cataplac. On allait chez lui passer le jeudi après-midi à jouer au jeu du Bac. À la radio, Richard Anthony chantait «Et J’entends Siffler Le Train». Ses parents étaient extraordinairement vieux, le père retraité, et la mère en retrait, tous les deux aussi blancs de cheveux que le Père Noël. La raison de ce copinage n’était pas vraiment Claude Bull, mais sa frangine Martine, une petite brune aux cheveux très raides et qui savait se montrer incroyablement docile quand il le fallait. Martine était sexy, à l’opposé de son frère qui ne l’était pas du tout. L’accès à Martine passait nécessairement par Claude Bull. Il venait de passer son permis et son père lui prêtait la Simca familiale, alors nous allions au bord de la mer, le samedi. Toute une bande, disons cinq, et le jeu consistait évidemment à monter à l’arrière avec Martine. Comme nous étions un peu serrés, il devenait enfantin d’entrer en contact avec elle par les cuisses et les jambes, et jamais elle ne cherchait à se décoller. Claude Bull conduisait prudemment. Nous allions nous baigner et la course vers l’eau était l’occasion d’entendre le fameux cataplac cataplac, mais aussi l’occasion inespérée de voir le joli cul de Martine serré dans un monokini de Prisunic. Pour son âge, elle était déjà bien formée. Elle devait elle aussi ressentir une forme de trouble car elle redoublait d’efforts pour rester de marbre. Claude Bull était déjà un peu gras pour son âge, mais il nageait bien. En Basse Normandie, les plages sont un paradis au mois de juin, et on peut passer des heures dans l’eau. Claude Bull aimait bien s’éloigner à la nage et ce jour-là, il me mit au défi de le suivre, alors que bien sûr, je n’avais qu’une seule idée en tête : retourner m’allonger sur la plage à côté de sa frangine pour voir sa peau hâlée sécher au soleil. T’es pas cap ! Alors nous partîmes au large. Il nageait devant. Lorsque nous fûmes assez éloignés, il se mit sur le dos pour faire la planche et attendit que je le rejoigne. Il passa son bras autour de mon cou et me plongea la tête sous l’eau. Une fois, deux fois, trois fois. Panique ! Puis avec un air que je ne lui connaissais pas, il murmura : «Si tu touches encore à ma sœur, je te tue.»

Pendant que Claude Bull veillait sur sa sœur, Thom Bell veillait sur la Philly Soul. Ce qui finalement revient au même. Martine Bull et la Philly Soul, c’est la même chose, une histoire d’amour adolescente.

Puisque Thom Bell vient de casser de sa pipe en bois, nous allons nous agenouiller et prier pour le salut de son âme. Il n’est pas très connu, mais gagne à l’être.

Comme nous le rappelle Bob Stanley, l’histoire de Thom Bell est encore une histoire d’enfant prodige, puisqu’à 9 ans, il sait déjà jouer du piano et de la batterie. Il reçoit une éducation musicale classique et ne découvre la radio qu’à l’âge de 17 ans. Il tombe sur le «Tears On My Pillow» de Little Anthony & The Imperials et il se demande : «C’est quoi cette musique ?». Alors il dit à sa mère qu’il ne peut pas devenir pianiste classique et sa mère qui est jamaïquaine lui dit : «Just do what you have to do, whatever your heart say.» Il commence par enregistrer un single avec Kenny Gamble, un copain de lycée de sa frangine Martine.

Quand il est jeune, Thom Bell admire deux personnages en particulier : Teddy Randazzo, le producteur de Little Anthony, et Burt Bacharach. Puisqu’on en est aux racines, Stanley indique que Dee Dee Sharp, les Orlons et les Delfonics sont à l’origine de ce qu’on appelle The Philly Soul. Gamble & Huff qui bossaient pour Cameo-Parkway décident alors de monter leur propre label, Philadelphia International Records. Thom Bell va énormément bosser avec eux en tant que producteur et arrangeur. Il insiste beaucoup pour dire qu’il ne fait pas de r’n’b mais de la musique - I hear oboes, and bassoons and English horns. But I’m lucky, I cross styles - Il parle surtout d’enthousiasme - I had my own language and I was able to do what I wanted do do. Il rappelle aussi comment il a démarré dans le business, à l’époque où il bossait encore pour Cameo-Parkway : «Motown marchait tellement bien que Bernie Lowe, Kal Mann et Dave Appell qui dirigeaient le label voulaient le même son. Ils avaient découvert que Motown avait son propre house-band, ce qui était nouveau à l’époque. Ils se sont demandé : ‘How can we do this?’. On leur a dit qu’il y avait ce petit black à l’étage en dessous qui savait lire des partitions et jouer du piano. Ils m’ont appelé dans le bureau du président et m’ont dit qu’ils voulaient un house-band comme celui de Motown. Pouvez-vous vous occuper de ça ? Je n’allais pas leur dire non ! Of course I can ! Vous voulez ça pour quand ? Demain ? Et j’ai rassemblé des gens que je connaissais, Roland Chambers on guitar, Willie Walford on bass, Chester Slim on drums and me on piano.»

Très belle compile que ce Ready Or Not (Thom Bell Philly Soul Arrangements & Productions 1965-1978) paru sur Kent/Ace en 2020. La Philly Soul n’est pas aussi populaire en Europe que Motown ou Stax, mais c’est exactement le même genre de vivier de superstars, depuis les O’Jays jusqu’aux Spinners, en passant par Dee Dee Sharp. Justement, Dee Dee est là avec «What Kind Of Lady». Dee Dee tape dans le dur du dur, elle est énorme. Bob Stanley nous rappelle qu’elle a épousé Kenny Gamble et qu’on la rebaptisée Dee Dee Sharp parce qu’elle chantait en D sharp. L’autre smash de la compile, c’est le «You Make Me Feel Brand New» des Stylistics, une vraie bénédiction de precious love, une vraie merveille de sensiblerie explosive et de beauté contenue. Selon Stanley, Thom Bell aurait dit à Russell Thompkins, le lead des Stylistics, de baisser d’un ton, car il attaquait le lead trop haut et trop fort, «you don’t make sense, you just make noise». Alors Thompkins a baissé d’un ton et ils ont commencé à enregistrer ensemble une belle série de hits. Par sa densité artistique, Ready Or Not rivalise avec les meilleures compiles Ace, ça grouille de géants, tiens comme les Spinners avec «Could It Be I’m Falling In Love», du rêve à l’état pur, les Spinners règnent sur la Soul avec grandeur, et puis tu as aussi Teddy Pendergrass avec «Close The Door», il chante à la voix sourde de vieux baroudeur, elle a intérêt à fermer la porte vite fait car Teddy est en rut, mais en rut de satin jaune, c’mon baby. Il y a aussi des blanches comme Laura Nyro qui duette avec Labelle sur «It’s Gonna Take A Miracle», Laura veut faire la black, elle est un peu maladroite, la Soul n’est pas son truc, alors elle tartine à la force du poignet et derrière, Labelle fait des chœurs de blanche. L’honneur d’ouvrir le bal revient à Archie Bell & The Drells avec «Here I Go Again». Ces mecs ne sont pas là pour rigoler. Tout ce qu’ils proposent est beau : le beat, la voix d’Archie, c’est du big biz. Stanley rappelle qu’après le succès de «Tighten Up» au Texas, Archie Bell & The Drells sont venus s’installer à Philadelphie. Tiens, encore une blanche, Dusty chérie, qui tape «I Wanna Be A Free Girl», elle entre sur la pointe des pieds mais sa voix fait loi. Elle est unique au monde par sa puissance. La révélation cette fois est Ronnie Dyson avec «One Man Band», groove classique mais chaud, avec une Sister derrière, en back-up. Ronnie Dyson est extrêmement féminin, ce qui lui valut pas mal d’ennuis à l’époque. Les Intruders proposent la Soul des jours heureux avec «Do You Remember Yesterday», une merveille. On note aussi l’incroyable stature du beat d’«I’m Doing Fine Now», le groupe s’appelle New York City. C’est une pépite. Encore de la heavy Soul de petite poule blanche avec Lesley Gore et «Look The Other Way», elle y va franco de port, elle est même assez spectaculaire. On se régale aussi du «You’ve Been Untrue» des Delfonics illuminé par une sacrée voix de cocote. C’est Thom Bell qui transforme The Five Guys en un trio qui devient les Delfonics et qui leur colle des violons, du timpani, du manual harpsichord et du piano électrique. En fait, Thom Bell expérimente avec les Delfonics. Encore du full bloom de Soul Sisters avec les Three Degrees et «What I See». On est là en plein Gamble & Huff, c’est chanté à la purée de Sisters.

Signé : Cazengler, Tom Benne

Thom Bell. Disparu le 22 décembre 2022

Thom Bell. Ready Or Not (Thom Bell Philly Soul Arrangements & Productions 1965-1978). Kent Soul 2020

L’avenir du rock

- Tempête sur l’Ural

Heureusement, l’avenir du rock n’a pas que des qualités. Il peut se montrer jaloux. Un concept qui serait jaloux ? Mais ça n’existe pas ! Bon d’accord, mais pour les besoins de la cause, l’avenir du rock doit parfois se résoudre à tricher. S’il veut parvenir à ses fins, il doit parfois tordre le bras à la logique. Tout le monde peut le comprendre et donc l’accepter. Pour corser encore un peu l’affaire, l’avenir du rock n’est pas jaloux d’une femme, comme c’est généralement le cas pour un homme, mais jaloux d’un topographe russe ! Un certain Vladimir Arseniev, chargé au tout début du siècle dernier d’établir les relevés topographiques de territoires inexplorés, non pas en Amazonie ou en Afrique centrale, mais au fond de la Sibérie, dans une vallée qui porte le doux nom d’Oussouri, à la frontière chinoise. Franchement, on se demande ce que l’avenir du rock est allé faire là-bas. Pourquoi n’est-il pas plutôt jaloux de Percy Fawcett ? Fawcett est bien gentil, te dirait l’avenir du rock, mais il n’a pas eu la chance de rencontrer Dersou Ouzala. Voilà donc le pot aux roses ! Eh oui, l’avenir du rock aurait tellement aimé voyager dans les forêts profondes de la Taïga en compagnie du vieux chasseur mongol, il aurait tellement aimé partager la sagesse de ce vieux crabe et éventuellement affronter cette tempête de neige pour voir Dersou construire en hâte l’abri de branches de bois qui allait leur sauver la vie à tous les deux. Rien de plus divin au plan sensoriel que de se faire sauver la vie par un vieux crabe aux yeux bridés. Oui, l’avenir du rock raffole des vieux crabes, c’est dans leur compagnie qu’il préfère s’immerger, car ils combinent d’antiques talents avec toute la sagesse du monde, ils parlent des yeux pour dire la grandeur d’un destin d’artiste, car Dersou est à sa façon un artiste puisque héros d’un cult-movie du grand Kurosawa et tous ceux qui ont cheminé dans les forêts profondes en sa compagnie se souviennent très précisément de lui. Alors chaque nuit, l’avenir du rock s’en va dans la forêt crier «Dersou !, Dersou !».

Comme Dersou, Ural Thomas est un très vieux crabe. Ural ne vient pas de l’Oural, mais de l’Oregon. Comme Dersou, il a tout vécu et peut raconter des milliers d’histoires. On lui tend parfois un micro, mais c’est rare. En 1967, il est à Los Angeles et enregistre des bricoles d’une voix, nous dit Nigel Williamson, qui combine le grit d’Otis et le smooth de Smokey. Sur «Can You Dig It», Mary Wells, Merry Clayton et Brenda Holloway font les chœurs. Mais ça ne marche pas, il rentre chez lui à Portland, Oregon, travaille comme bell man dans un hôtel, et quand sa maison crame, il perd tout, alors il dort sous les ponts et lave sa chemise dans la rivière. Il survit pendant trente ans et puis un jour, il entre dans le record shop d’Eric Isaacson qui est aussi le boss du label Mississippi Records. C’est lui qui a réédité les albums de Dead Moon. Ural lui raconte son histoire et Isaacson, fils d’Isaac, tend l’oreille. Il décide de filer un coup de main au vieux crabe en rééditant les singles enregistrés à Los Angeles en 1967. Puis il lui présente un batteur. L’idée est qu’Ural remonte un groupe. Sait-on jamais !

Le résultat ne se fait pas attendre. Un premier album, The Right Time, sort en 2018. Alors il faut écouter le morceau titre de cet album enfanté dans la douleur puisqu’Ural appelle son groupe The Pain. Il a du son derrière lui sur «The Right Time», du big shuffle, alors il se jette dans le right time comme d’autres dans le courant du fleuve. Ural est un Soul Brother de la taille de James Brown. Même éclat ! C’est un cut infectueux, incroyablement moderne, traversé par des solos de sax. Son «Slow Down» d’ouverture de bal est aussi une belle bête d’oh yeah. Dommage que tout l’album ne soit pas du même niveau. Il semble faire une Soul éloignée des feux de la rampe. Il vise la good time music avec «Vibrations». Après tant d’années, il se pose. Il peut même faire de la Soul aérienne comme le montre «Smoldering Fire». On entend des belles guitares sixties dans «Time» et de la belle Soul d’Amérique dans «Smile» - What more can I say ?.

Et puis voilà Dancing Dimensions, l’un des très grands albums de l’an de grâce 2022. Fais gaffe, Ural va t’envoyer au tapis. Tu es tout de suite frappé par l’énormité du son. La voix d’Ural est la cerise sur le gâtö. Tu rentres dans le lagon du groove uralien avec «Heaven» - Heaven is the place I know - et soudain, avec «Do You Remember The Times We Had», Ural souffle sur l’Oural de la Soul. Il est l’Eole des fariboles, il roule ma poule dans la Soul de Seoul, Ural fait l’orage et l’azur, sometimes you got it/ Sometimes you don’t, et sa voix d’Uranus se fond dans les arrangements de cuivres, voilà que se dresse à l’horizon l’Ural de la Soul, jusqu’au firmament. Il atteint de nouvelles cimes du lard avec «Apple Pie (Oh Me Oh My)», son timbre particulier enchante, quel étrange mélange d’efficacité et d’élégance, et voilà qu’il fait l’Africain avec «Ol Safiya», buka-ah ! et ça swingue, les amis, ça monte comme la marée d’excelsior, petite guitare funk, cette énorme énergie déchire les tissus, ça devient dingoïde, avec des accords qui te restent en travers de la gorge. Cet album est un gisement de black genius à ciel ouvert. Ural devient un héros oral, un ô rage ô des espoirs pour la soif, on le suit comme on suivrait Jésus en Palestine, il est Ural l’oracle, son discours est d’une incroyable pureté d’intention. Et puis regardez la lumière que diffuse son visage ! Avec «Gimme Some Ice Cream», Ural gère la chose comme le fait le Ghost Dog de Jim Jarmusch. Il est autonome, il est sur le coup, ne te fais pas de soucis pour lui. Ural revient souffler sur l’Oural de la Soul avec «My Favourite Song» et derrière lui, des petites gonzesses répètent tout ce qu’il dit - Let’s make some music, baby/ All nite long - Puis il explose le dream d’only dream avec «Hang Up On My Dream». Il te monte ça en neige de l’Oregon vite fait, il t’explose l’occiput du dream. À l’intérieur du digi, tu vois les petites photos d’Ural et tu comprends mieux les choses. Aucun doute : avec «Promises», il te chante l’avenir de la Soul.

Signé : Cazengler, Urinal Tomate

Ural Thomas & The Pain. The Right Time. Tending Lover Empire 2018

Ural Thomas & The Pain. Dancing Dimensions. Bella Union 2022

Nigel Williamson : No Pain No Gain. Uncut # 301 - June 2022

GRAVITATIONAL OBJECTS OF LIGHT, ENERGY AND MYSTICISM

G.O.L.E.M.

( Black Widows Records / Mars 2022 )

Ne pas confondre avec G.O.L.E.M., exactement la même graphie, qui réside en Allemagne, ceux qui nous intéressent viennent d’Italie. A regarder la photo vous allez m’accuser d’inadvertance, pas du tout, ce sont bien eux, et pas un ancien groupe des seventies, n’ont pas été congelés durant cinquante ans dans la glace dans le cadre d’une expérience scientifique, sont des jeunes gens de maintenant, même si la date de référence-rock qu’ils affichent haut et fort est 1972.

Le mythe du golem appartient à la légende juive. A l’origine le golem est l’homme de glaise que Dieu n’a pas encore fini de modeler et qui n’a pas reçu le souffle divin lui octroyant son âme. Cinéma et littérature se sont emparés de cet être le transformant parfois en brute épaisse et assassine… Je suppute que si le groupe a adopté ce nom c’est pour nous rappeler que nous ne sommes que des êtres humains inachevés qui avons besoin d’être éclairés… Z’en ont fait un acronyme signifiant Gravitationel Object of Light, Energy and Mysticism, le titre de ce premier opus. Pour comprendre les trois premiers mots de cette auto-définition il est inutile de penser que ces objets gravitationnels de lumière seraient des engins extra-terrestres, mais tout simplement des photons. Pour faire encore plus simple : des atomes de lumière dépourvus de toute corporéité matérielle. Pour mieux comprendre, pensez à ces nouvelles théories de science physique ouvertes à la supposition d’atomes temporels… Que la lumière soit considérée comme une énergie n’étonne plus personne aujourd’hui, et que cette énergie puisse être entrevue par des esprits peu enclins aux méditations abstruses comme une divinité ou pourquoi pas comme Dieu l’Histoire des religions humaines en offre de multiples exemples, des intelligences davantage subtiles l’entreverront comme un sujet ou objet de réflexion (pensez au miroir qui réfléchit votre image ) permettant d’engager ainsi un dialogue entre l’Individu et l’Univers. Relation mystique puisque n’utilisant aucun des canaux dogmatiques et religieux reconnus. Le lecteur établira de lui-même le rapport avec les sérieuses ou fumeuses (vous barrez en rouge le terme qui ne vous agrée point) théories du New Age très en vogue dans la deuxième moitié des sixties et la première des seventies.

Paolo Apollo Negri : Hammond organ and Synth / Marco Vincini : vocals / Emil Quatrini : electric piano and mellotron / Marco Zammati : bass guitar / Francesco Lupi : drums.

Devil’s Gold : point d’orgue dès la première seconde et développement jusqu’à un vrombissement qui devient orchestral, nous voici subitement projetés un demi-siècle en arrière, l’on se revoit en train d’écouter Deep Purple, ( plutôt Child in time que Smoke on the water ) tiens le morceau est déjà fini, non il ne fait que commencer, un hululement symphonique emplit vos oreilles l’on se croirait dans un générique d’Ennio Moricone, pas des Italiens pour rien, scène de la tentation, celle de l’or du diable, funèbre musique qui se charge de menaces, grand spectacle, l’orgue s’arrondit en queue de poisson. Introduction en toute beauté. Five obsidian suns : bruissement d’orgue, faut en prendre votre parti, dans cet opus il y a autant d’orgue que d’ogres dans les contes d’enfants, certes ce n’est pas un conte, ou alors initiatique, l’or félon est entré en nous, il ne nous reste plus qu’à céder au vertige du regard intérieur, du miroir qui ne reflète que le contenu du cauchemar qui nous habite, l’orgue se teinte de cymbales propitiatoires et maintenant se déroule une longue marche, arrêt brutal, le temps de permettre au vocal de se poser sur ce tapis d’orgalie, tapis de cendres et élévation continue, rupture temporelle, je suis devenu ce j’ai toujours été, celui qui m’habite, le Diable qui est en moi, c’est moi, je règne sur moi-même et sur mes rêves. Chœurs d’églises, liturgie sacrée pour mon couronnement intérieur. The logan stone : a cappella, une ballade acoustique, la musique survient telle une menace, sommes-nous dans un conte pour enfants ou dans un poème d’Edgar Poe, sous la pierre de lumière repose la fille du conteur, un clavier d’une tristesse infinie sonne le glas des illusions, celles de ceux qui croient que la pierre est porteuse de pouvoir, elle n’est que signe de chagrin, et du royaume du néant. A mon humble avis le titre le plus fort de l’opus. The man from the esmeralda mine : des gouttes d’eau et de piano, pas une ritournelle, un drame qui débute, une histoire que l’on se prépare à raconter, vague de claviers, belle voix, l’on regrette que sa parole soit trop souvent coupée par des poinçons synthétiques, l’on préfère lorsque la musique devient vague de submersion, un apologue celui de l’homme venu de loin qui n’a pas trouvé mieux que chez lui, alors l’orgue se déchaîne pour que la leçon pénètre en les lobes les plus profonds de votre cerveau, peut-être appuie-t-il un peu trop fort mais le vocal se charge de colère, enfoncez-vous cela dans la tête ! L’orgue, tourbillon de glissandi, en rajoute un max au final. Marble eyes : une espèce de piano mécanique, faut jouer fort et faire tinter les oreilles de ceux qui ne veulent pas voir la réalité. Vocal écrasé de stupeur et de désespoir devant les marionnettes humaines qui agissent sans réfléchir, des lampées organiques interrompent ces cliquetis d’orgue de barbarie, la voix se fait lyrique, elle veut convaincre, elle délivre le message de l’espoir et de la délivrance, des temps nouveaux viendront, musique de manège enchanté et deux coups de poings de fin de symphonie pour terminer le morceau. Gravitational object of light, energy and mysticism : entrée solennelle, l’orgue angelus éparpille ses notes dans cette montée révélatrice, rythmique un peu simpliste, l’on attend mieux, le vocal étire les mots peut-être pour que nous comprenions enfin cette vision empédocléenne qu’il énonce et qu’il émonde car il prophétise que les contraires ne se combattront plus, un jour la paix règnera sans fin, autant la musique est belle, autant le message est décevant, une espèce de christianisme dilué homéopathiquement, une remarquable performance vocale, dommage que G.O.L.E.M. n’ait pas supprimé ces moments où le rythme piétine sur lui-même et interrompt l’apothéose musicale.

De très bons passages, parfois l’on a l’impression qu’ils ont voulu mettre tout ce qu’ils savaient faire dans leur premier opus, quitte à rompre l’unité congénitale de chaque morceau mais l’ensemble reste de très haute tenue et l’on attend le prochain. Avec envie.

Damie Chad.

ROCKABILLY RULES ! ( 9 )

N’oubliez jamais que toutes les règles sont faites pour être contournées, dépassées, chamboulées, piétinées, car l’important avant tout c’est d’avoir un cœur fidèle et rebelle !

*

C’est comme pour les filles, souvent vous ne savez pas pourquoi elles vous attirent, mais parfois si. C’est alors que ça devient dangereux. Idem pour le rock, et tous ses dérivés. Ainsi Eugene (très Craddock) Chrysler (très sixties), j’ai tout de suite su. L’attrait de la chute. L’image est parlante. Un vieux panneau de bois écaillé destiné aux automobilistes annonçant la proximité d’un parc d’attraction. Je n’aime guère ce genre de lieux, attire-fric et amusements de bas-étages. Mais celui-ci est un peu spécial. En grosses lettres un mot qui poignarde le cœur des rockers, hillbilly, pas de quoi me donner envie de m’y rendre, mais dessous il y a un gars, avec une veste blanche parsemée de grosses notes de musique, le genre de déguisements très Grand Ole Opry, il ne tient pas une guitare mais une contrebasse, l’a une mine sympathique, l’arbore un sourire enjôleur, n’est pas tout jeune mais n’est pas non plus un vieux crouton rassis, le mec qui y croit encore. Et qui y croira encore pendant longtemps. L’autre face de l’attrait de la chute. Ceux qui refusent, qui continuent le combat. Pas des malgré nous, des malgré tout.

*

Eugene Chrysler, toujours en activité, a réalisé quatre disques, I saw the light… but itw as neon ( 1994 ), Hillbilly Shakespeare ( 2006), That’s Right ! nous écouterons dans cette première chronique que nous lui consacrons le dernier qui date de 2017. Hillbilly Fun Park existe réellement, il est situé dans la banlieue de New York près de Fort Ann, rien de spécifiquement hillbilly, simplement un golf miniature, aux pelouses impeccables. L’autre grande activité proposée consiste à choisir votre glace parmi les cinquante parfums proposés…

HILLBILLY FUN PARK

EUGENE CHRYSLER

( Carclo Records / 2017 )

Hillbilly Fun Park : étrange, sachant qu’Eugene Chrysler a débuté entre 1979 et 1981 j’ai pensé aux Stray Cats avant même d’écouter, dès les premières mesures résonnent les premières mesures de Stray Cat Strut, et une fois le morceau lancé plus lointainement et plus justement de Sixteen Tons, le même rythme chaloupé qui marche sur du beurre mou, les chœurs masculins en écho, le baryton de Chrysler magnifiquement en place, surprenant un beau solo de saxophone qui emporte avec lui les feuilles mortes des souvenirs et le temps enfui, vous n’y pensez pas en l’écoutant mais à la dernière note, malgré le rythme entraînant vous avez reçu un beau coup de poing de nostalgie en pleine face. Darlin’ : le morceau chagrin d’amour type du country, la pédal steel guitar larmoie dans l’armoire et pédale dans la choucroute des dernières supplications, oui mais il y a ce chœurs de copains qui sont censés appuyer où ça fait mal et qui en catimini semblent dire une de perdue et dix de retrouvées, dans le premier morceau nous avions la fausse joie du souvenir et dans ce deuxième le faux chagrin des rôles convenus. Eugène conduit sa Chrysler d’une façon ambigüe, appuie sur le champignon et le frein en même temps. Dementia : l’en existe une vidéo-officielle en noir et blanc sur YT, rythme saccadé, l’on quitte le country au costume admirablement repassé avec pli au pantalon amidonné pour quelque chose d’autre, l’on ne sait pas trop quoi au juste, une espèce de générique de film ou plutôt une scène prise en direct, sifflements et voix qui enfle, la basse se taille une belle galopade, le sax agonise, la pédale hulule, assez démentiel. Broke on Bob Wills music : hommage au roi du western swing, une des racines du rock’n’roll, les amateurs de WS n’écouteront pas le reste de l’opus, resteront focalisés sur celui-ci, une voix qui coule sans défaut, une pedal-steel qui se prend pour un violon, la contrebasse qui remplace avantageusement la batterie, un piano tuyère et un sax qui s’en vient danser, tout est parfait, un seul défaut l’envie pressante d’aller écouter Bob Wills. Speed trap : du boulot pour le guitariste, vraisemblablement Bill Kirchen de Commander Cody, pas mal de taf aussi pour le vocaliste, pas question d’avaler les mots, diction claire jusqu’au bout, course de vitesse des intrus qui klaxonnent à la manière des automobilistes excédés et imitent les sirènes de police, non la pedal n’est pas douce, on accélère encore, la guitare sursaute à la vitesse de la lumière, et la course infernale continue. Tout s’arrête sur un humouristique dernier pouët-pouët. I cannot forget : retour au calme, big mama de velours et voix de bronze mou à faire pleurer les cafetières, la contrebasse se transforme en surfin’ guitar, la pedal pleurniche dans tous les mouchoirs de la terre, la féminine voix de Cindy Cashdollar double par-dessous celle d’Eugene, si vous n’avez pas pleuré, personne ne bramera à votre enterrement. Vous ne le méritez pas.

Eugene’s boggie : le morceau de bravoure, Eugene est à la contrebasse, ce n’est pas Blue-jean Bop mais blue-jean boogie, c’est syncopé comme Rip it Up et les chœurs cartonnent au marteau-pilon, le sax fait sa saxrabande, et l’on repart de plus belle. Très rock’n’roll. Uh uh honey : au titre l’on attend un truc dévastateur, mais non l’on se retrouve dans ces bandes de Presley où l’orchestre trotte imperturbablement et c’est la voix du King qui démontre qu’il est le meilleur chanteur du monde, elle donne sa valeur et son originalité à tout ce qu’il touche du bout des lèvres comme s’il avait mieux à faire ailleurs. Belle réussite. I’ve been better : le mec qui joue à l’homme, style je ne me vante pas mais j’ai fait mieux, encore une fois l’influence de Presley est patente, l’instrumentation est nettement meilleure, le sax aboie dans son coin, guitare feu d’artifice, cependant tout repose sur la justesse de cette voix sans faille, souple et accrocheuse. One more One more : un peu jazzy, une voix un peu fatiguée, le sax qui soloïse par-derrière, le piano qui prend ses aises et éparpille ses notes, pulsation noire souterraine, maintenant Eugene chante comme Sinatra pendant que la contrebasse monte les escaliers. Cut me down : mi-Presley-mi-Johnny Cash-totalement Eugene Chrysler, l’est doué et original le zigue, un solo de guitare à briser les béquilles d’un paralytique, le sax trompette et ronchonne, les musicos sont à la fête, le genre de morceau qui passe tout seul, une écoute très Southern Comfort, à la fin vous êtes saoul comme une barrique. Big bad habit : une chanson de mec pour les mecs, entraînante, le sax infini tire la langue toutes les trois secondes, Eugene s’amuse, des inflexions pleines de sous-entendus que tout le monde comprend, même les filles, ça pétille de joie et étincelle de plaisir, ah ces mauvaises habitudes dont on ne peut se défaire c’est le sel de la vie ! Mr 1-4-5 : un, deux, trois, c’est parti, sur la pointe des pieds, du rythme sans excès mais de temps en temps ça boppe et ça explose, et puis ça rocke et enfin ça marche doucement comme quand vous rentrez chez vous totalement saoul sans vouloir réveiller votre copine et surtout sans faire de bruit en ouvrant le bar pour finir la bouteille de whisky. It is what is it : revenons aux choses sérieuses, enfin presque, Eugene expose sa philosophie de la vie, un classique du style country, les choses sont ce qu’elles sont, pas la peine d’en faire un drame, contrebasse à fond les ballons, pedal-steel souriante voire frétillante, le sax saute de joie, ainsi tourne le monde, tant que la cruche de l’existence ne se casse pas, pourquoi s’en faire… Plate glass window : un peu à la Johnny Cash mais un Cash souriant, un peu le même genre que les trois précédents, le gars n’est pas un born again, n’est pas prêt de changer sa manière de vivre, voix enlevée, instrus en place, très typé country, l’on aurait peut-être aimé un titre différent des trois précédents. Too much coffee : ça commence comme un blues à la gueule de bois, alors le guy prend un café pour se remettre, puis un autre, puis un autre, bref vous voyez le profil le rythme de son cœur s’accélère et celui du morceau aussi, un modèle genre morceau de bravoure, rien n’y fait le gars retourne à sa somnolence bleue, un peu dommage l’on aurait préféré pour finir qu’il devienne épileptique.

Attention à ce CD, plus vous l’écoutez d’infimes nuances tant instrumentales que vocales apparaissent. Eugene Chrysler en a écrit tous les morceaux, à première écoute l’esprit peut en sembler uniforme, mais c’est comme les couleurs de l’automne, si vous vous contentez d’un regard un tantinet rapide leur éclat vous ravit, toutefois s’y mêle insidieusement un sentiment de tristesse qui finit par prédominer. Les teintes mordorées sont aussi mort dorée. Sans doute existe-t-il aux States plusieurs centaines de chanteurs comme Eugene Chrysler, parler de lui c’est aussi leur rendre un hommage à tous, mais il y a chez Eugene Chrysler une sensibilité d’artiste qui mérite le détour. Nous y reviendrons.

Damie Chad.

MAIS QUE FONT LES AMATEURS DE METAL

QUAND ILS N’ECOUTENT PAS DU METAL ?

Question extra-musicale en quelque sorte. Les coulisses de l’existence. L’envers de l’histoire contemporaine dixit Honoré de Balzac dans un superbe roman à qui il a donné ce titre. Pour la petite histoire, cet ouvrage traite des menées ‘’complotistes’’ royalistes, en France durant la Révolution et l’Empire. Si l’on y réfléchit bien l’envers n’est pas très loin de l’endroit…

Nous sommes tombés sur cette vidéo pas tout à fait par hasard puisqu’ elle s’inscrivait dans une recherche qui n’a pas plus à voir avec le rock’n’roll qu’avec toute autre sorte de musique.

Sont deux, assis à une table, le deuxième attirera l’œil des fans de metal pour une raison évidente, il arbore un T-shirt de Motörhead, le premier est en tenue davantage négligée, en short, il fait chaud la scène se passe en été ( 2020 ), il ne porte pas de T-shirt revendiquant avec ostentation une appartenance à la tribu metallique, à sa dégaine l’on devine toutefois qu’il n’est pas habitué au port du queue de pie. (Moi non plus). Par contre durant sa conférence à plusieurs reprises il se définira comme un amateur de metal.

Le seul mot de conférence risque de faire peur. Avec raison. D’abord le sujet n’est pas particulièrement facile, soyons franc il est assez prise de tête. Une deuxième raison, Franck Helaine, même si ce qu’il expose démontre une grande maîtrise de son sujet n’est pas un conférencier professionnel, il manque un peu de pédagogie. Le lieu octroyé par la municipalité, à l’extérieur devant les portes fermées d’une salle communale ne permet pas une bonne vision des documents présentés.

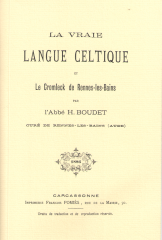

Mais comment Franck Helaine en est-il venu à présenter une conférence. Parce que plusieurs années auparavant il s’est retrouvé durant ses vacances coincé durant trois semaines dans un village qui n’offrait guère de distractions. N’avait à sa disposition qu’un seul livre. Mal lui en a pris, il n’y a rien compris. Ne vous moquez pas, d’abord il apporte la preuve que les fans de metal savent lire, deuxièmement son bouquin n’était pas un thriller haletant que l’on dévore en une soirée. Depuis pratiquement deux siècles personne n’a jamais rien compris à ce satané bouquin. Nombreux furent ceux qui s’y sont cassés les dents. Je ne devrais pas employer cet adjectif puisqu’il a été rédigé par un abbé de la sainte Eglise Catholique.

Vous ne comprenez ni comment alors que la moitié des groupes de metal sont plutôt obnubilés par Lucifer et l’autre moitié par les mythologies païennes ni pourquoi un fan de Metal passe son temps à lire un livre écrit par un prêtre catholique. Je pourrais vous dire que les voies de Dieu sont impénétrables, mais ce serait une mauvaise réponse.

C’est que ce raconte notre abbé est totalement insensé, voire carrément idiot : il démontre que toutes les langues celtiques dérivent de l’anglais moderne. Devant de telles assertions vous refermez le bouquin et vous posez un vinyle ( de metal ) sur votre platine. Oui, mais pensons qu’un de nos plus grands poëtes ( français) Oscar Venceslas de Lubicz-Milosz n’en a pas moins écrit Les origines ibériques de peuple juif. (Ceci sera ma contribution personnelle au sujet qui nous préoccupe.)

Tout le monde a le droit de délirer dans son coin, rétorquerez-vous. Oui mais notre abbé pour parfaire sa démonstration utilise une autre langue : celle des oiseaux. La langue des oiseaux fonctionne à partir de n’importe quelle langue. Elle consiste à lire les mots ou des suites de mots non pas tels qu’ils sont écrits et lus normalement mais de les découper syllabiquement et phonétiquement comme un langage crypté : exemple je viens demain = je vis en deux mains, selon le contexte vous comprenez je vis une double vie, où que vous êtes en de bonnes mains, le message peut paraître aléatoire mais celui qui le code l’adresse à quelqu’un qui sait ou qui découvre ou qui devine que ce texte en apparence d’une grande limpidité possède un autre sens. Pour corser la difficulté dans ce satané, pardon sacré bouquin ce sont des mots anglais qui doivent être décrypté selon une phonétique française. Comme quoi les voies du Seigneur peuvent être difficilement pénétrables… Les linguistes comprendront que la langue des oiseaux fonctionne à la manière des idéogrammes chinois, mais les idéogrammes sont cachés et c’est au lecteur de les trouver, voire de les créer. Ce qui ouvre à de multiples possibilités et aussi à de multiples interprétations, voire d’erreurs…

Le livre de l’Abbé Boudet : La vraie langue celtique et le Cromlech de Rennes-Le-Bain est longtemps resté rétif à toute interprétation. Franck Helaine ne l’a pas déchiffré en entier, loin de là, mais il a trouvé une clef qui fonctionne pour la première page, et qui permet d’en entrouvrir bien d’autres dans le reste de l’ouvrage. Il ne cache pas qu’il est conscient de l’immense tâche qui attend les chercheurs. Il lui a fallu presque dix ans pour arriver à un résultat significatif. Entendre qui puisse être objectivement vérifié. L’a su faire preuve d’une grande patience, et d’une grande agilité intellectuelle – l’aide d’un ordinateur ne suffit pas, il faut d’abord établir le principe de codage du décryptage. L’a redoré le blason des fans de metal ! Qui entre nous soit dit n’en n’’avait pas besoin. Le metal est vraisemblablement le genre issu du rock ‘n’roll qui fasse appel à l’imaginaire culturel le plus large.

Damie Chad.

ROCKAMBOLESQUES

LES DOSSIERS SECRETS DU SSR

(Services secrets du rock 'n' roll)

Death, Sex and Rock’n’roll !

EPISODE 18 ( Abdelâtif ) :

89

J’ai passé une mauvaise nuit. La sentence du Chef tournait dans ma tête, autant je sentais confusément qu’elle résumait parfaitement la situation, autant je ne voyais pas en quoi. Après l’avoir prononcé le Chef s’était muré en un silence aussi épais que la fumée dégagée par vingt-mille Coronados dans une pièce exigüe. D’ailleurs lorsque j’ouvris la porte du local je compris que je n’exagérai pas, le bureau était invisible noyé dans un brouillard coronadorien des plus épais, si je n’avais pas eu Molossa et Molossito, chacun accroché à une des jambes de mon pantalon pour me guider je crois que j’aurais mis plus de trois-quarts d’heures avant de trouver une chaise pour m’asseoir face à l’ombre fantomatique du Chef.

- Heureux de vous revoir enfin agent Chad, j’avais justement besoin de vous poser une question importante pour tester vos connaissances culturelles.

- Chef, je peux déjà vous dire que Marcel Proust est né en 1871 et mort en 1922 !

- Agent Chad, soyons sérieux, vous êtes-vous déjà promené dans un cimetière musulman ?

- Ce n’est pas tout à fait le genre d’endroit que je choisis pour mes promenades, même Rousseau, ne raconte jamais dans ses Promenades d’un promeneur solitaire qu’il visitait ce genre d’entrepôt funéraire, je…

- Agent Chad, arrêtez de sortir votre culture wilkipedia à chacune de vos réparties ! Dites-moi plutôt pourquoi d’après vous sur les tombes des musulmans l’on trouve souvent un bol rempli d’eau ?

- Ah, une question blague à Carambar ? c’est facile Chef, une ancienne habitude qui vient du désert, le passant assoiffé qui buvait dans le récipient donnait ainsi au défunt l’occasion de réaliser grâce à son entremise une bonne action qui était portée à son crédit, une espèce de bon point ce qui pouvait lui permettre de gagner le paradis. Les théologiens jugent que cette coutume relève de la pure superstition…

- Agent Chad, je ne vous ai pas demandé un cours de théologie musulmane, cela ne vous dit rien ?

- Chef rien du tout, je ne vois pas où vous voulez en venir !

- Agent Chad, nul n’est parfait, moi-même aussi, figurez-vous qu’en relisant cette nuit toutes les notes que j’ai accumulées sur l’affaire qui nous préoccupe, j’ai trouvé une faute d’orthographe, le genre d’horreur à pousser au suicide mon institutrice de CM1, tenez, essayez de la trouver sur cette page ! Lisez !

- Oh ! Oh ! Chef, votre institutrice vous aurait pardonné, les noms propres n’ont pas d’orthographe ! Juste un T oublié à la fin de Lamart, rien à voir avec une faute sur les participes passés des verbes pronominaux, je…

- Agent Chad, je ne parle pas de l’absence de ce malheureux T, une simple étourderie due à la fatigue, non c’est beaucoup plus grave, relisez s’il vous plaît, votre honneur est en jeu et la suite de notre enquête aussi !

Piqué au vif, concentré au maximum, j’ai relu avec attention le feuillet que m’avait tendu le Chef, j’avais beau me réciter à chaque mot les règles orthographiques d’accord ou d’usage, je dus m’avouer vaincu.

- A part ce malheureux T à Lamart, Chef je peux vous certifier que cette feuille ne contient aucune faute d’orthographe !

- Agent Chad, c’est normal que vous ne la repériez pas, dans vos propres notes que je me suis permis de relire, vous commettez exactement la même, à part que moi cette nuit elle m’a sauté aux yeux, j’étais en train d’allumer un Coronado, lorsque l’erreur m’est apparue dans toute son évidence, c’est pour cela que je me suis permis de vous demander pourquoi l’on trouve un récipient rempli d’eau sur certaines tombes musulmane !

Je poussai un rugissement qu’un tigre de Tasmanie aurait facilement pris pour celui d’un mâle alpha de son espèce.

- Bon Dieu ! (en réalité je criai Bordel ! mais il ne faut pas donner de mauvaises manières à nos jeunes lecteurs ) ça crève les yeux !

89 Bis

Note de l’éditeur : nous sommes certains que les lecteurs de cet ouvrage auront compris beaucoup plus rapidement que ce malheureux Agent Chad l’éblouissante démonstration du Chef. Evidemment les mots récipient d’eau sur les tombes, sont une allusion à Martin Sureau ( eau sur = Sureau ), quant à la faute commune au Chef et à l’agent Chad, nous devons la chercher sur Lamart, ce n’est pas Lamart qu’il faut lire mais Lamort. Nous donnons cette explication à toute fin utile pour les lecteurs pressés qui auraient omis de lire les 88 chapitres précédents.

90

Imperturbable le Chef fumait un Coronado. Quant à moi je roulais comme un fou, brûlant les feux rouges, et prenais les sens interdits à grande vitesse.

_ Voyez-vous Agent Chad, nous faisions fausse route depuis le début, nous avions cru que Lamart et Sureau étaient de véritables journalistes, des supers pointures toujours les premiers arrivés sur tous les coups. Mais hier, ils étaient sur place, à l’intérieur du carambolage, avant nous en quelque sorte, ils s’en sortis vivants, indemnes sans même une bosse sur leur carrosserie pourquoi : parce qu’ils étaient protégés par la Mort, comment ont-ils pu être au courant de l’accident que nous allions provoquer, parce qu’il y allait avoir des morts, donc la Mort l’a pressenti, elle les a prévenus à l’avance… ces deux lascars sont des émissaires stipendiés de notre Dame la Mort, elle les envoie dès que les vivants s’intéressent un peu trop à Elle. Or comme vous lui aviez jeté un défi, elle essaie de nous mettre les bâtons dans les roues en nous les envoyant dans les pattes, c’est par eux qu’elle connaît ce que nous projetons de faire. Une petite entrevue avec ces paltoquets s’impose, c’est l’heure du bouclage, nous les trouverons sans peine dans leur bureau.

91

Le hall du Parisien Libéré était empli de monde. Dans une heure l’édition partait pour les rotatives. Des gens affairés couraient de tous les côtés. Personne ne faisait attention à nous, Molossa et Molossito se mirent à aboyer, la demoiselle de l’accueil les entendit et nous fit signe de la rejoindre dans sa cage vitrée :

_ Je vous en prie messieurs faites taire vos chiens, oh, comme ils sont agréables, ô celui-ci vient de sauter sur mes genoux, qu’il est mignon ! Comment s’appelle-t-il ?

_ Molossito ! – je pris mon sourire N° 4, surnommé le Ravageur – et vous mademoiselle auriez-vous la bonté de me faire part de votre prénom, je suis sûr qu’il doit être charmant !

_ Alice ! – je dus rougir car elle ajouta – oh, je vois qu’il produit un certain effet sur vous, que puis-je pour vous ?

_ Nous voudrions parler à Messieurs Lamart et Sureau !

_ Impossible Messieurs, nous n’avons pas le droit de les déranger à cette heure-ci.

_ Alice tentez un coup de fil, c’est urgent, dites que c’est de la part du Service Secret du Rock’n’Roll

- J’adore le rock’n’roll, vous m’emmèneriez danser un de ces soirs ?

- L’agent Chad – c’était la voix du Chef - se chargera de cette délicate mission, mais s’il vous plaît c’est urgent !

L’on ne discute pas une intervention du Chef, Alice décrocha son téléphone échangea quelques mots puis se tournant vers nous.

_ Vous devez être des gens importants, ils vous attendent dans leur bureau. C’est un peu compliqué je vous accompagne.

Nous la suivîmes, empruntant force couloirs et escaliers. Elle s’arrêta devant une porte.

_ Attendez quelques secondes, je vais vous annoncer, apparemment vous êtes des visiteurs de marque !

_ Alice !