KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 660

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

10 / 10 / 2024

KING HANNAH / WRECKLESS ERIC

DYLAN LEBLANC / DEREK MARTIN / SHINDIG !

SNAW / BO DIDDLEY / JON VAYLA

HOUSE MUSIC - THUMOS

Sur ce site : livraisons 318 – 660

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

L’avenir du rock - Hannah thème

De la même façon qu’Hannah et aussi loin qu’il s’en souvienne, l’avenir du rock a toujours adoré les sucettes à l’anis. Aujourd’hui encore, et peut-être plus qu’hier, il suce les sucettes à l’anis d’Hannah et les suce en chantant :

— Lorsque le sucre d’orge/ Parfumé à l’anis/ Coule dans la gorge d’Hannah/ Elle est au paradis.

Ah comme les rimes sont riches et comme la texture sent bon la luxure ! Quelles volutes de volupté ! Quel calice de calme ! Quelle Invitation Au Voyage baudelairien ! Pour quelques pennies, l’avenir du rock se vautre dans le luxe parfumé des baisers anisés d’Hannah. C’est un bonheur que de rouler les paradoxes dans le jus anisé du paradigme. Plus il suce les sucettes anisées d’Hannah, plus il jubile, au point d’atteindre une sorte d’extase mystique. Il voit alors en apparition une vierge sucer une sucette anisée avec ses grands yeux qui ont la couleur des jours heureux. L’avenir du rock éprouve tout ce qu’éprouve la nubile Hannah, le moindre feeling, la moindre pulsion de chair fraîche. Il chante avec une ferveur religieuse :

— Et Lorsqu’il n’a sur la langue/ Que le petit bâton/ Il prend ses jambes à son corps/ Et retourne au drugstore...

Et rien que de rimer ‘corps’ avec ‘drugstore’, ça le met en transe, ah merci Hannah de sucer si goulûment le petit bâton et d’avaler tout ce jus d’anis parfumé. Serait-ce la clé du paradis, celle que cherchent en vain les âmes en peine dans les églises ? Non la clé du paradis ne se trouve pas dans les églises, mais au drugstore, fais comme Hannah, achète-toi des sucettes à l’anis pour les sucer goulûment, car lorsque le sucre d’orge/ Parfumé à l’anis/ Coule dans la gorge d’Hannah/ Elle est au paradis.

L’avenir du rock chante bien sûr les louanges d’Hannah Merrick, cette liverpuldienne associée à Craig Whittle dans King Hannah, sans le moindre doute le meilleur duo qu’on ait entendu ici-bas depuis Mazzy Star. Hannah Merrick navigue au même niveau qu’Hope Sandoval, et Craig Whittle rivalise de démesure sonique avec David Roback.

Elle arrive en robe rouge sur scène, fabuleusement brune, et attaque avec «Somewhere Near El Paso» et sa mélodie suspendue dans le vide. Elle te fait à la fois du Nancy Sinatra, de l’Hope Sandoval en plus grave, du Nico en plus mélodique, sa robe rouge évoque la pochette du premier album des Tindersticks et l’ami Whittle gratte déjà des poux inspirés du Velvet, mais aussi de Yo La Tengo, ils ont un son terriblement américain.

C’est un peu comme s’ils te jetaient un sort, car te voilà envoûté - That was a bad decision/ That was a bad decision - Et puis plus loin dans le set t’as ce hit digne du Velvet et de tous les géants du lo-fi, «New York Let’s Do Nothing» - ‘Cause I feel good when I am in New York - Elle joue merveilleusement avec les finesses du lowdown de downhome, avec pour seul support des solaces d’excelsior de l’ami Whittle. Alors t’as aussi ce grand moment révérencieux, «John Prine On The Radio», une douce mélancolie country - I’ve been looking/ I can’t find an answer/ And I can’t concentrate on much these days - elle se laisse littéralement porter par sa mélancolie.

Ils se dirigent lentement vers la sortie de set avec l’effarant «Davey Says», puis «Lily Pad» ravagé par des lèpres de sonic trash et de Just floating along, elle s’abandonne littéralement, elle appartient désormais à cette légende qui remonte au Velvet et à Lee Hazlewood, et tout cela se termine avec «Crème Brûlée» tiré de leur premier EP.

En plein Tindersticks, mais féminisé. Percuté de plein fouet par l’And I need you/ So bad. En rappel, elle te balance un autre chef-d’œuvre de délicatesse, le morceau titre de Big Swimmer - ‘Cause I’m a big swimmer/ I’ll swim at anything - T’en profites à outrance, car tu sais que tu ne reverras pas une chanteuse aussi géniale de sitôt - Do you carry on swimming or/ Do you jump out and grab your towel - elle casse bien ses syllabes pour les faire swinguer, comme savait si bien le faire Lanegan - It feels ri/ iight to do so - Et quand tu lui demandes ce qu’elle écoute, Hannah te dit Silver Jews et Bill Callahan, alors tout devient prodigieusement clair.

Leur nouvel album Big Swimmer est un épouvantable must. Et quand on a dit ça, on n’a encore rien dit.

Big Swimmer grouille de puces. Hannah est très lowdown et le morceau titre dégage un horizon considérable. On attaque à peine l’album et nous voilà déjà dans la surenchère. Craig Whittle ramène dans cette Beautiful Song de bons gros accords d’electrack. Avec «New York Let’s Do Nothing», ils passent d’instinct au Velvet. Ils tapent en plein dans le mille. C’est violemment bon, power chords et voix sensuelle, en plein dans le mood de «The Gift». Cet album sonne comme une révélation, te voilà hooké avec «The Mattress», cette fois, ils tapent dans la légende de Mazzy Star, tu assistes à une lente progression vers le sommet du son, Craig Whittle ramène de la volupté sonique, et Hannah, impassible, distille sa sensualité en suçant sa sucette. Les coups de génie se succèdent, impitoyablement, «Milk Boy (I Love You)», et «Suddenly Your Hand». Ils tapent «Somewhere Near El Paso» au harsh, à l’épique abrasif, Craig Whittle allume bien la gueule de ses cuts et les explose. Ils s’enfoncent dans des profondeurs surnuméraires avec «Lily Pad». Quel couple ! Ils auraient pu s’appeler Kings of Intensity, ou Kings des Sucettes à l’Hannah. Et l’autre fou n’en finit plus de partir en maraude. Ils terminent avec un hommage à John Prine : «John Prine On The Radio». Bizarrement, Swamp Doog rend aussi hommage à John Prine sur son nouvel album, Blackgrass. Que de géants sur cette terre !

Paru deux ans avant, I’m Not Sorry I Was Just Being Me n’est pas en reste. L’album met un peu de temps à décoller, mais il finit par devenir génial avec «Big Big Baby». Hannah fait sa Hope et Craig Whittle ramène de la clameur. Ils sont encore plus Mazzy Star que Mazzy Star avec «Foolius Caesar». Leur son traîne la savate. Craig Whittle n’en finit plus de gratter des poux magiques. On sent bien monter la marée. Sur «Go-Kart Kid (Hell Not)», il monte derrière elle (Hell) une belle apothéose. Avec «Rebenson», ils sonnent comme le Yo La Tengo d’Electropura. Même magie sonique. Et voilà la petite cerise sur le gâtö : «It’s Me & You Kid». Elle chante du coin du menton dans le coin du micro. C’est d’un bel effet, ah Hannah ! Et l’autre fou de Craig Whittle entre dans le cut au marteau pilon, on pourrait appeler ça un développement bardé de dommages collatéraux, alors Hannah et lui deviennent les rois du Tengo Mazzy, ils ré-explosent la vieille constellation et l’embrochent à la tourniquette de tournante étourdissante. Viva King Hannah !

Signé : Cazengler, Hannahnas

King Hannah. Le 106. Rouen (76). 21 septembre 2024

King Hannah. I’m Not Sorry I Was Just Being Me. City Slang 2022

King Hannah. Big Swimmer. City Slang 2024

Wizards & True Stars

- Eric et rac

(Part One)

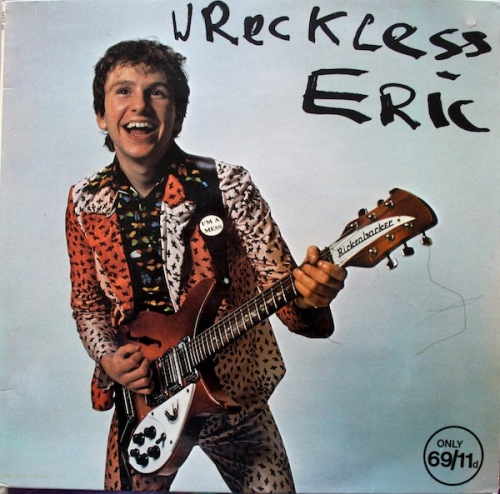

On a longtemps hésité avant d’amener le pauvre Wreckless Eric dans cette rubrique. L’Eric est tellement riquiqui que les géants qui y folâtrent pourraient lui faire de l’ombre, ou pire encore, lui marcher dessus.

Essayons d’y voir plus clair. Riquiqui Eric est victime d’un préjugé qui remonte à 1977, quand son épouvantable «Whole Wide World» est sorti sur Stiff. On ne comprenait pas à l’époque que cette petite pop-song mijaurée et chantée du nez eusse pu provoquer un tel engouement. On mit aussitôt l’Eric dans le même sac que le binoclard Costello et l’autre endive de Joe Jackson. Les Damned et Larry Wallis te donnaient du grain à moudre, certainement pas ces trois demi-portions. Puis tout cela a évolué (et nous avec) à la va-comme-je-te-pousse. Riquiqui Eric est entré dans l’underground et c’est sans doute ce qui lui a sauvé la mise. Il aurait pu finir en Simple Mind.

( Editions 2003)

On entendait parler de lui de loin en loin, par un copain qui connaissait un copain qui connaissait un copain qui connaissait Riquiqui Eric, installé dans une ferme quelque part dans la France très profonde. Des cassettes circulaient. Écoute ça ! Bif baf bof. Rien à faire. On restait sur le vieux préjugé. Pas question de faire un effort. On préférait savourer le souvenir de Larry Wallis au Marquee Club avec les Pink Fairies. Le copain du copain du copain avait aussi une autobio d’Eric Goulden. Dans le civil, Riquiqui Eric s’appelle Goulden. Il s’agissait d’un hard-back toilé bleu. On l’a lu, bien sûr. Pas de souvenir particulier, si ce n’est l’anecdote du Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band mono et, last but not least, un très beau sens de l’humour. Et puis, entre temps, il y a eu bien sûr les deux albums faramineux du Len Bright Combo, qui sont le vrai pot-aux-roses, le vrai point de départ. Mais livré corps et âme à d’autres priorités, on décida unilatéralement d’en rester là.

Et tout à coup, l’an passé, la presse anglaise s’est réveillée en sursaut ! À commencer par Uncut qui accordait une audience à Wreckless Eric ! Ah il est pas jojo sur la photo : bouffi, le poil blanc, l’air renfrogné, plus rien à voir avec le Riquiqui qui orne la pochette de l’album Rickenbacker. Uncut et Record Collector célèbrent en fait la parution de son dernier album, Leisureland. Chez les Anglais, c’est ce qu’on appelle un buzz. L’Eric et rac commence par évoquer sa near-death experience (near-fatal heart attack) d’un ton léger - It’s made me think about the whole business of dying and I was quite clam about it - On lui demande why Wreckless ? Il répond : «My behaviour was erratic.» Oh so British !

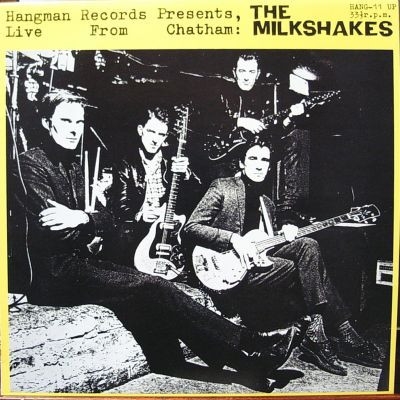

Nick Dalton lui accorde royalement 4 pages dans Record Collector. C’est un solide panoramique, spécialité de Record Collector. Dalton et l’Eric reviennent sur les premiers albums Stiff et glissent doucement sur mes projets foireux qui ont suivi, Captains of Industry et The Len Bright Combo. Foireux ? Oui, au plan commercial. Mais géniaux au plan musical. Il rappelle que le Len Bright Combo correspond à l’époque où il s’est installé in the Medway area of Kent. Il a récupéré la section rythmique des Milkshakes, Russ Wilkins & Bruce Brand - I just wanted to obliterate the songs with feedback - Et il conclut : «We made two albums. The first one is good, the second one is half as good.» Puis il débarque en France dans la ferme d’une copine et décroche un deal chez New Rose. Puis il déroule l’historique des projets, Le Beat Group Electrique, The Donovan Of Trash, Martin Stone, The Hitsville House Band, blah blah blah. On a l’impression de connaître tout ça par cœur. Dalton revient à la fin de l’article sur la fameuse question : «Why weren’t you as big as Nick Lowe or Elvis Costello ?». Il répond qu’il ne croyait pas assez en lui - I had low self-esteem. I could never handle it. But now, I’ve got a momentum.

La grosse cerise sur le gâtö du buzz, c’est la réédition de l’autobio citée plus haut : A Dysfunctional Success. The Wreckless Eric Manual (Written By The Author). On laisse alors tomber la circonspection et les a-priori et on vote à l’unanimité le rapatriement. Ce book va-t-il percer le mystère du Len Bright Combo ? Le plus drôle dans toute cette histoire, c’est qu’en 20 ans (la première édition toilée bleue date de 2003), ton regard peut changer du tout au tout. Autant la première fois, t’es trop con pour lire ça correctement, autant la deuxième fois, t’es un tout petit peu moins con et tu lis ça plus que correctement : avec passion. Car c’est un book fabuleux. Fabuleux d’underground, fabuleux de modestie, fabuleux de bon goût, fabuleux d’auto-dérision, fabuleux de riquiquisme. Par contre, pas un mot sur Larry Wallis, avec lequel Riquiqui est pourtant parti en tournée. Et comme notre petit Riquiqui semble détester le frimeur Costello, alors on devient potes.

Il faut lire A Dysfunctional Success. Même en anglais. Ce book ne sera sans doute jamais traduit. Mais les fans du Riquiqui vont se régaler. Et rentrer dans sa vie. Car c’est bien de cela dont il s’agit : Riquiqui écrit tellement bien qu’il te fait entrer dans ce qui fut sa vie d’avant. Le book couvre une période qui va de sa naissance au Len Bright Combo, en 1986, lorsqu’il vient de s’installer à Chatham, Kent, au Sud-Est de Londres, et qu’il rencontre deux autres Wizards & True Stars, Russ Wilkins ET Bruce Brand. Pardonnez du peu. Avec le Len Bright Combo, t’es dans le dernier chapitre, et là, le book vibre entre tes mains, car notre petit Riquiqui te raconte l’histoire détaillée de trois héros embarqués dans une folle histoire.

Quand il quitte Londres pour s’installer dans ce qu’il appelle the Medway towns, Riquiqui Eric voit jouer les Milkshakes au Medway Indian Club, puis un jour, il entre chez un électricien sur Chapham Hight Steet, et sur qui qu’y tombe le Riquiqui ? Sur Russ - the bright young assistant derrière le comptoir - «the famed ex-Milkshakes bass player.» Eh oui, mon kiki, une histoire comme celle-ci ne s’invente pas. Et t’as le Russ qui lui dit : «Ere, you’re Wreckless Eric - you’ve seen us play at the MIC.» Et Riquiqui commence à souligner l’arrogance de Russ pour la saluer. Ils se découvrent ensuite une passion commune pour Dusty Springfield, puis le Russ montre à Riquiqui l’arrière-boutique où ont été masterminded plusieurs albums des Milkshakes. Le Russ lui balance en guise de petite cerise sur le gâtö qu’en cas de besoin d’un bass guitarist, «I should give him a shout.» Bon d’accord. Un mec propose à Riquiqui d’aller jouer gratos dans un festival à Edimbourg, et donc il give a shout au Russ qui dit oui - For no money whatsoever - Le Russ propose d’embarquer son pote Bruce Brand dans l’équipée. Ça tombe bien, Bruce vit dans la même rue que Riquiqui et donc il vient lui rendre visite pour lui demander un autographe. Toc toc toc. Voilà comment se forment les vrais groupes légendaires. T’auras pas ça dans Rock&Folk, amigo. Alors prends le temps de lire Riquiqui.

Le trio n’a pas encore de nom. Ils répètent 6 cuts - It was a bit rough. It was primitive - Et il ajoute, la bouche en cœur : «Ça faisait des années que je n’avais pas entendu des mecs comme Russ et Bruce jouer comme ça. Je craignais que le son soit trop rough, c’est-à-dire trop brut.» Ils vont jouer à Edimbourg, mais comme Riquiqui picole encore beaucoup trop, c’est un désastre, ses doigts se coincent sous les cordes, il se casse la gueule sur scène et Bruce balance ses baguettes dans la gueule des gens qui les insultent. Le Russ reste de marbre, car il ne sait pas que Riquiqui et Bruce ont picolé toute la journée. Alors il fait des commentaires ironiques pour essayer de sauver les meubles. C’est admirablement bien écrit, tu te crois vraiment dans la salle. Puis le Russ laisse tomber et se met à descendre une bouteille de scotch. Et ça se termine en apothéose de Len Brigh - The set ended in a free-form free-for-all with everything turned up full. A blaring mess of feedback, me telling the whole (wide) world to fuck off - Le (wide) n’est pas dans le texte. On le rajoute histoire d’enterrer définitivement le quiproquo. Riquiqui ajoute qu’ils ont certainement outragé un tas de gens, «but I think some of them deserved it.» C’est comme de dire à une connasse : «Je suis un gros con, pardon. Mais j’adore être un gros con.» Maintenant Riquiqui sait qu’il ne faut jamais monter sur scène «in a paralytic drunk condition», ce qu’il a fait toute sa vie, jusque là, notamment sur le premier Stiff Tour.

Le trio n’a toujours pas de nom. Son groupe précédent, The Captains Of Industry, n’existe plus. Sur les affiches, c’est marqué : «The Mighty Wah with Eric Goulden underneath.» Riquiqui compose des cuts pour The Len Bright Combo Present The Len Bright Combo By The Len Bright Combo. Ils enregistrent sur un Tascam 8 pistes, dans un «village hall», finissent dans sa salle de bain, et dans le grenier de Bruce, et comme le Russ vient de monter son label Empire, ça sort sur Empire - It was a complete DIY job and it cost eighty-six pounds to make, including hire of the village hall and artwork - T’as bien lu ? 86 livres. Ric et roc. Riquiqui rococo ! Et il ajoute, enflammé : «It was a perfect union. Between us we were rude, arrogant and eccentric. Aucun de nous ne voulait de rapport avec le music biz. Pendant un gig au 100Club, j’ai arrêté le groupe parce que j’ai reconnu un A&R d’EMI. I told him to fuck off. Il n’était pas question de redémarrer tant qu’il était encore là. Russ a dit : ‘We don’t need you, on a notre propre label et il a plus de lettres que le vôtre.’»

C’est le moment ou jamais de re-saluer les deux albums du Len Bright Combo, déjà ovationnés dans l’hommage qu’on rendait ici-même à Russ Wilkins.

Len Bright Combo By The Len Bright Combo est l’album magique d’un trio magique, certainement ce qui est arrivé de mieux à l’Angleterre, avec Syd Barrett. T’as deux clins d’yeux à Syd : «Selina Through The Windshield» et «Lureland». Pour Selina, Riquiqui ramène un brillant panache de psyché, et il place un gros solo-trash de dérive abdominale. Pur jus de Piper, il explose The Gates Of Dawn. Fantastique résurgence ! «Lureland» est aussi très barré dans le Barrett, même complètement Barrett. Le coup de génie est le cut d’ouverture de balda : «You’re Gonna Screw My Head Off». Très British, éclatant, développé, surprenant, imparable. Une solace de psychout so far out. En B, tu vas tomber sur «Sophie (The Dream Of Edmund Hirondelle Barnes)». Il faut leur reconnaître une certaine grandeur, une belle affirmation, une volonté réelle d’éclater le Sénégal d’Angleterre. Que de son, my son ! «The Del Barnes Sound», nous dit-on au dos de la pochette. Tout aussi puissant, voici «The Golden Hour Of Farry Secombe», un cut qui va se fracasser dans le mur du son. Vroarrrr ! Et ce magnifique album magique s’achève avec «Shirt Without A Heart», un power de tous les instants monté sur une pure structure pop, Riquiqui bâtit son petit Wall of Sound avec une troublante efficacité. Il monte son cut en neige prodigieuse. Et du coup, il devient l’un de tes meilleurs potes. Ah mon p’tit Riquiqui !

Dans la red du deuxième album, Combo Time, Riquiqui documente bien l’histoire du Combo. Il évoque les tournées, le van et l’accident d’un ton guilleret, extrêmement agréable à lire. Dans son épilogue, il indique que Russ et Sexton Ming vont monter The Mind Readers, puis Russ va continuer avec the Seed Merchants, the Wildebeests et Lord Rochester. Riquiqui indique aussi que le Len Bright Combo s’est reformé en 1991 pour accompagner Phil May et Dick Taylor sur deux ou trois gigs. Bruce joue sur The Donovan Of Trash et Russ est remonté une fois sur scène en Belgique accompagner Riquiqui. Mais à part ça, pas d’autre occasion de retrouvailles - But who knows what the future might hold...?

Combo Time s’ouvre sur l’assez puissant «Comedy Time». Riquiqui charge bien sa barcasse de comedy time. Son «Pleasant Valley Wednesday» n’a rien à voir avec les Monkees, mais ça dérape dans la Méricourt de Big Russ. Comme on l’a vu sur le premier Combo, Riquiqui sait créer les conditions du grand foutoir psychédélique, c’est en tous les cas ce que montre une fois de plus «Swimming Against The Tide Of Reason». Il dispose d’une pente naturelle à l’esbrouffe, il sait cultiver l’apothéose. Il dispose bien sûr du personnel idéal pour ça : Big Russ et Bruce. «The House Burned Down» sonne comme un petit boogie décidé à en découdre. Alors il en découd. Une fois encore, nos trois amis bourrent bien la culasse et ça grimpe très vite en température. C’est vraiment excellent, toujours inspiré, soutenu aux chœurs de lads. T’en peux plus de bonheur. Comme si Syd avait mangé des épinards. En B, ils partent en mode «Lust For Life» pour «The Awakening Of Edmund Hirondelle Barnes». Assez gonflé. Pur Russ power ! Bruce Brand vole le show avec «Club 18-30», un petit ramshakle original, et l’album se termine en beauté avec «Ticking In My Corner», un heavy country blues de Medway, c’est brillant, joué au bord du fleuve. On exulte en écoutant le bright downhome blues du Combo. Méchante allure ! Riquiqui est un crack, un vrai boom-hu-hue. Il explose le country blues, il en fait une montagne de pâté de foi, et il y jette toute sa petite niaque.

C’est là, après l’épisode Len Bright Combo que Riquiqui stoppe la booze, «after twelve years of hard-drinking.» Au moment de cette réédition, ça fait 38 ans qu’il tient.

Revenons au point de départ : l’enfance d’un kid anglais né en 1954, et qui donc va tomber dans la marmite, comme Obélix. Point de départ évident avec les Beatles. En Angleterre, nous dit Riquiqui, tous les gosses se coiffent comme les Beatles. Puis il commence à lister les trucs qu’il entend à la radio, «Friday On My Mind» des Easybeats, il habite à Newhaven quand il ramasse sa copie d’«I Can See For Miles» des Who, puis il flashe sur le «Fire Brigade» des Move, «Tin Soldier» des Small Faces, «The Legend Of Xanadu» de Dave Dee Dozy Beaky Mick & Tich. Et ça continue avec «Lazy Sunday Afternoon» des Small Faces, «Baby Come Back» des Equals, «Fire» d’Arthur Brown, «This Wheels On Fire» de Jools, «With A Little Help From My Friends» de Joe Cocker et «the last ever Rolling Stones single with Brian Jones», «Jumping Jack Flash». Il cite ses héros qui comme lui ont tous été à l’art-school : Ray Davies, John Lennon et Pete Townshend. Puis il passe aux albums, comme tout le monde : Byrds (Sweetheart Of The Rodeo), The Piper At The Gates Of Dawn, A Saucerful Of Secrets, et les trois Jimi Hendrix Experience. C’est quand même dingue : on écoutait les mêmes disques ! Le premier groupe qu’il voit sur scène, ce sont les Pretties, à l’époque d’SF Sorrow - They were incredibly loud - Puis il voit le Floyd au Brighton Dome. Puis quand il quitte la maison familiale pour l’art school d’Hull, il voit des tas de groupes, Procol (au moins quatre fois car j’étais tombé amoureux du son de l’Hammond organ), Stone The Crows, Family en 1969, au moment où sort A Song For Me, précise Riquiqui, David Bowie acoustique avec une douze, Doctor John, Love Sculpture, Canned Heat, Wishbone Ash, il y en a des pages entières, et ça continue avec The Keef Hartley Band, Free et Edgar Broughton. Et puis Matching Mole, Humble Pie, John Mayall, «once with Peter green guesting on guitar», Juicy Lucy, Terry Reid, Long John Baldry, The Nice. C’est toute la différence entre un kid qui grandit en Angleterre et celui qui grandit en France. D’un côté t’as les Who, et de l’autre Johnny Hallyday. D’où le gros problème.

Puis Riquiqui passe aux choses sérieuses : Muddy, Wolf, Big Dix, Hooky, T-Bone Walker, Chucky Chuckah, Elmore James, et paf, Captain Beefheart - Strictly Personal, I found it in the bargain rack in Woolworths - Et puis The Art Of The Improvisers d’Ornette Coleman. Il voulait acheter l’Hot Buttered Soul du prophète Isaac, mais comme il était sold-out, alors il s’est payé l’Ornette - I started to understand something about freedom in music - Er paf, le «White Light White Heat» du Velvet, l’«Inner City Blues» de Marvin, le «Let’s Stay Together» d’Al Green et le «Gimme Gimme Good Lovin’» de The Crazy Elephant. On remonte plus haut dans le temps avec «Rock Your Baby» de George McCrae et le «Make Me Smile (Come Up & See Me)» de Cockney Rebel, mais il faut être né en Angleterre pour savoir apprécier ça. Il continue de flasher sur tous ces gens-là, T Rex, Slade, Kevin Coyne, Kevin Ayers, Kilburn & The High Roads et puis t’as aussi le fantastique Fully Qualified Survivor de Michael Chapman et l’imparable Aladin Sane de Bowie. Il admire surtout Kevin Ayers. Il rêve même d’écrire des chansons comme «Clarence In Wonderland», «Take Me To Tahiti» et «Caribbean Moon».

C’est en voyant jouer Lee Miles, le bassman d’Ike & Tina Turner qui accompagnait Terry Reid, que Riquiqui décide de devenir bassman. Il trouve aussi qu’Andy Fraser a l’air cool sur scène. Alors il casse sa tirelire et se paye «the cheapest bass in the shop.» - It cost me fourteen pounds - Eric et rac. Les budgets sont toujours riquiqui chez Riquiqui. C’est sa force. Pas de blé, mais il fait quand même. Il adore la dope, il stoppe les joints et se goinfre d’amphètes. Il découvre aussi qu’en mélangeant ses antidépresseurs avec du cherry, il obtient des effets intéressants.

Puis il flashe sur Kilburn & The High Roads. C’est l’un des passages les plus palpitants du book, son amitié avec Ian Dury. Quand il voit Kilburn la première fois sur scène, il les compare à un sandwich dont la sauce se barre de tous les côtés. Mieux, il comprend qu’il n’a pas besoin d’être un super musicien, Kilburn est un groupe dont le son menace de s’écrouler à chaque instant et il trouve ça très intéressant - Kilburn & The High Roads confirmaient qu’on avait pas besoin d’être américain pour jouer du rock. Je suis rentré à Hull, déterminé à tester une nouvelle approche - Il cherche à monter un groupe. Il passe une annonce. Un batteur se pointe. Riquiqui lui demande s’il a un kit et l’autre dit non, mais je peux en fabriquer un. Alors Riquiqui fait «Er, can you actually play the drums?», et l’autre fait «Shouldn’t be too difficult.» Il s’appelle Stuart Ross. Riquiqui fait une liste de covers : «Drive My Car» des Beatles, «Waiting For My Man» du Velvet, la version cajun de «Promised Land» par Johnny Allen, «Down Along The Cove» de Dylan, «Gimme That Harp Boy» de Captain Beefheart, «I Saw Her Standing There» des Beatles, «Ain’t Nothing But A Houseparty» du J Geils Band, «In The Midnight Hour» et «Six Days On The Road» de Dave Dudley en mode Velvet, pas moins. Stuart pense que Riquiqui est une pomme de terre et Riquiqui pense la même chose de Stuart - We became good friends - Le groupe s’appelle Addis & The Flip Tops. Comme ils n’arrivent pas à chanter proprement, ils font des instros et commencent par virer Drive My Car qui n’a aucun sens sans le chant. Riquiqui tente de chanter «Shaking All Over», alors Stuart se lance avec «I Saw Her Standing There» - Dans nos têtes on se voyait au croisement parfait de Doctor Feelgood et de Kilburn & The High Roads, mais sans chanteur - Ils grattent tous leurs cuts en mi jusqu’au moment où Stuart gueule «That’ll do» et c’est fini. Ils essayent un chanteur qui se prend pour Roger Daltrey, mais comme ils ne peuvent pas le supporter, ils se débarrassent de lui aussi sec. Alors Riquiqui prend le chant. Partout où ils passent, le public les hait, mais des kids commencent à le suivre. Riquiqui clame haut et fort son dégoût de Genesis, d’ELP, de Yes, de Gentle Giant, de Tangerine Dream, de Supertramp et de Barclay James Harvest. Puis il commence à composer. Il pense que ça va marcher car les compositeurs ne courent pas les rues d’Hull. Les concerts d’Adis sont vite complets. Il voit les Damned et décrit la mauvaise ambiance dans le concert, l’animosité réciproque entre le groupe et le public. C’est aussi l’époque où il vénère Richard Hell, parce qu’il a composé «Love Comes In Spurts» et «Blank Generation». Puis il flashe sur une photo des Ramones. C’est là qu’il compose le fameux «Whole Wide World».

Il va chez Stiff au flanc et laisse une K7. Dave Robinson le rappelle sur le téléphone mural. Nick Lowe va produire l’enregistrement de «Whole Wide Word» au studio Pathway, à Islington. C’est là que Riquiqui allume ce gros prétentieux ce Costello qui dit qu’y est et qu’y est pas - Clever chap, but he’s got that wrong - He wasn’t there - Riquiqui a une bonne mémoire. Costello est venu à Pathway à la séance suivante - He looked very pleased with himself and so did his spectacles - Petit règlement de comptes. Riquiqui ajoute : «He was almost unpleantsantly ambitious.» Il est question d’un projet commun, Wreckless Eric Meets DP, DP étant le nom de Costello à l’époque - I don’t think I would have enjoyed the experience - Comme ça au moins, c’est réglé.

Riquiqui nous chante les louanges de Pathway, un minuscule studio qui appartient au manager d’Arthur Brown. Ce sont les profits de «Fire» qui l’ont financé. C’est aussi là que les Damned ont enregistré «New Rose». Riquiqui se marre : en 1968, il était dingue de «Fire» et il se retrouve 8 ans plus tard dans l’endroit où «Fire» fut enregistré. Il ajoute que Stiff loue Pathway parce que c’est pas cher. Pas cher parce que c’est un 8 pistes, alors qu’ailleurs tout est en 16 pistes et même en 24 pistes. Riquiqui adore le son de Pathway et des premiers singles Stiff. Pour lui, c’est la référence absolue. Il indique que Pathway est devenu the hippest studio in the country - It was like Muscle Shoals - a complete dump but everybody wanted to record there - Quand il demande à Nick Lowe comment ça se fait que «Whole Wide World» sonne si bien, Lowe lui dit qu’il applique la méthode Velvet - il ne fait rien, it’s all down to you - you sang it - Pour Riquiqui, ça prend tout son sens : le Velvet ! À sa grande surprise, «Whole Wide World» casse la baraque, même sur Radio One. Puis c’est le Stiff Tour, avec Nick Lowe, Larry Wallis, Costello et deux «congenital eccentrics», Ian Dury et Riquiqui. Ian Dury porte le manteau de sa mère et Riquiqui s’est fait faire le costume d’idiot du village qu’on voit sur le poster de promo. Signé sur Stiff, Riquiqui reçoit 50 £ par semaine. Il peut se payer des bouteilles de gin et de vodka - Quelque chose avait changé. Nous n’étions plus une petite entreprise familiale avec des fringues rococo et de la homemade music. Le music biz avait fait irruption là-dedans et dévasté ce qu’on appelait our good little bohemian thing.

Fantastique portrait de Ian Dury. Les deux font bien la paire. C’est le cœur battant du book. Quand Riquiqui est à l’hosto pour un big nervous breakdown, Ian Dury vient le voir - I loved Ian for that - Ian vient avec sa mère et le roadie géant Sulphate Strangler. Ils vont faire un tour tous les quatre dans le jardin de l’hosto et Ian dit à Riquiqui qu’il avait vu arriver le breakdown - ‘Je l’ai su quand j’ai vu que tu avais perdu l’estime que tu avais de toi’, a-t-il dit, ‘parce que c’est arrivé au moment où j’ai arrêté de m’aimer moi-même.’ Il m’a dit de veiller sur mon talent et mon talent veillerait alors sur moi. Je n’ai jamais oublié ce conseil. Il avait parfaitement raison. Ian avait toujours raison à la fin. Il me manque terriblement - Quand la tornade Stiff s’est arrêtée, Riquiqui s’est cassé en mille morceaux.

Riquiqui n’est pas tendre avec Stiff. Pour son deuxième album, Dave Robinson décide que Riquiqui ne sait ni composer ni jouer. Il fait appel à quelqu’un d’autre. Comme Riquiqui pense que ses cuts sont bons, il est surpris. Stiff ne raisonne qu’en termes de hit singles. Riquiqui est toujours salarié : 50 £ par semaine, mais zéro royalties. Les seuls chèques qu’il reçoit sont ceux des droits d’auteur. Dave Robinson fait appel au team Fairweather Page, des mecs qui écoutent Boz Scaggs et Steely Dan. Pas franchement le secteur de Riquiqui qui préfère aller boire des coups au pub. Puis il découvre que la presse anglaise ne le supporte plus, on le surnomme «Stiff’s loveable small person» et le NME le taxe de «belligerent alcoholic dwarf». À Noël, il reçoit un prix spécial : «the dead but won’t lie down award».

Quand l’Eric et rac va trouver Dave Robinson pour lui demander de rompre son contrat et de lui rendre sa liberté pour reprendre des études et devenir prof, Robinson ne le croit pas. En 4 ans, Riquiqui a reçu zéro royalties de Stiff et Robinson lui annonce qu’il doit 90 000 £ à Stiff - If you’d care to pop a cheque in the post - Voilà la violence du music biz. Même Stiff fonctionne comme ça. Riquiqui ne sait évidemment pas d’où sort cette dette. Tous ses enregistrements n’ont rien coûté, «the musicians were paid a pitance and I was paid fuck all.» Quand il remplissait les salles de concert, il n’a jamais vu l’ombre du moindre penny - I never even saw a contract - Tout à la confiance. Quelle erreur ! Riquiqui ne pensait qu’au fun, à ses pintes de bière, son couple of large gin & tonic, à choper un mec bossant pour une record company pour l’insulter, «avant d’aller vomir outside Dingwalls and walking home in the rain.» Dans un Melody Maker de 1977, Allan Jones avait comparé Riquiqui à Syd Barrett.

L’Eric et rac est aussi le roi de l’auto-dérision - J’étais assis là, petit et gras, overweight but otherwise unsignificant, getting slaughtered on five pints of Bass. I was the cunt in the Worthington E advert - only here for the beer - a fuckwit that wanted to be Jack the Lad and couldn’t make it, et c’était ma façon de me conformer à la norme - C’est assez déchirant de voir un mec se faire aussi peu de cadeaux. Il est ric et rac à un point qu’on a du mal à imaginer. Du coup, il devient incroyablement attachant. Quand il va mal, il va mal. En plus, il traverse l’époque la plus pourrie de tous les temps du rock : «Duran Duran était le nouveau gros truc. Dans le pop world tout n’était que jeunesse, vitalité, argent et succès, tout ce que je n’avais plus. Je commençais même à me sentir désolé pour moi-même.» Il frise le Ray Davies.

Et puis un jour Billy Bragg lui passe un coup de fil. Il veut inviter l’Eric et rac sur scène. Le gig a du succès. Le NME chante les louanges de Riquiqui. Et c’est reparti mon Riquiqui ! - The spell was finally broken - Il décroche même un contrat sur Go Discs.

En 1985, il monte The Captains Of Industry avec Norman Watt-Roy et enregistre A Roomful Of Monkeys. Comme Watt-Roy est le bassman génial que l’on sait, pas étonnant que «The Lucky Ones» soit un petit chef-d’œuvre de bassmatic. Captain Watt-Roy amène tout le caoutchouc du monde dans le Roomful. Fabuleux voyageur du manche ! Il bassmatique dans l’espace ! L’autre gros cut de l’album se trouve en B : «Lady Of The Manor», presque glam, Riquiqui s’enflamme au coin du couplet, il peut aller glammer dans les étoiles, pas de problème. On saluera aussi la pop bien épaisse d’«Our Neck Of The Woods», avec un Watt-Roy émérite qui nage à contre-courant. Tant qu’on y est, saluons aussi «Julie», petit précipité de pop anglaise bien rembourré du popotin par un beurre sec et des nappes d’orgue. Le palpitant power-popper «Lifetime» qu’on trouve en B frise un peu le Simple Minds, ce qui n’est pas un compliment. Force est d’admettre que le «Playtime Is Over» qui boucle la B des cochons est une très belle tranche de power pop. Riquiqui a du répondant, il arrache la reconnaissance de haute lutte et finit par balayer tous les a priori.

Hélas, l’album ne marche pas. Gros flop. Nobody liked it. Il voulait l’enregistrer à Pathway, mais le son imposé par Go Discs était trop sophistiqué. Puis Go Discs en a marre de Riquiqui, ça tombe bien, car Riquiqui en a marre de Go Discs. Allez, hop, on jerke ! - It was time to jack it all in and get a job.

Et puis t’as cet humour anglais, le pire de tous. Petit, Riquiqui s’ennuie à l’école. «Les instituteurs dirent à mes parents que je les regardais sans les voir. Il était impossible de communiquer avec moi. Alors ils ont cru que j’avais la vue basse et ils m’ont emmené voir un ophtalmo. Ce fut mon pire cauchemar. Je devais porter des lunettes.» Et puis t’as tout le passage avec Grandma in Oldham qui vient parfois séjourner chez les Goulden. C’est assez hilarant. Du Dickens cosmique. Une nuit, Riquiqui rentre à la maison rond comme une queue de pelle et c’est Grandma from Oldham, qui, au moment où elle allait se coucher, vient ouvrir la porte - Elle a ouvert la bouche pour faire des remontrances à son petit-fils dissolu. I threw up all over the pac-a-mac. Pendant la fin de son séjour elle a gardé ses distances avec moi. I never saw Grandma from Oldham again - Fantastique !

Signé : Cazengler, Wrecked Ethic

Eric Goulden. A Dysfunctional Success. The Wreckless Eric Manual (Written By The Author). Do-Not Press Limited 2024

Captains Of Industry. A Roomful Of Monkeys. Go! Discs 1985

Len Bright Combo By The Len Bright Combo. Empire Records 1986

Len Bright Combo. Combo Time. Ambassador 1986

An Audiance With Wreckless Eric. Uncut # 319 - December 2023

Nick Dalton : Reic idol. Record Collector # 552 - Christmas 2023

L’avenir du rock

- LeBlanc seing

Chaque année, à l’automne, l’avenir du rock se rend à la foire au Dylanex qui se tient à la campagne, une sorte de foire aux bestiaux un peu plus évoluée, dirons-nous. Il s’en émoustille toujours d’avance. Il entre et tombe aussitôt sur le stand I’m Not There de Jack Rollins et Alice Fabian :

— Oh mais je vous reconnais ! N’êtes-vous pas l’early Dylan de Greenwich Village, the troubadour of conscience ?

Alors, Alice qui fait sa Baez, lance :

— Ooouuh yeah ! Jack vient d’arrêter le protest, car il a compris qu’on ne pouvait pas changer le monde avec une chanson.

Et Jack d’ajouter :

— I’m not a poet ! Call me trapezist !

L’avenir du rock ne peut résister à l’envie de contrepéter :

— With a zest of zizist, izn’t it ?

Ce qui ne les fait pas rire. Mais on n’est pas là pour rire. L’avenir du rock continue d’avancer dans les allées et il tombe soudain sur le stand d’un lookalike de Dylan 65, frisé de frais, portant une chemise psychédélique, une petite veste boléro de cosmic cowboy, et des santiags. Il vend son disk. Dessus, c’est marqué Lopez, et l’illustration de pochette est du pur Dylan psyché des posters de 1966.

— You look like a lookalike ! Where you flom ?

Le lookalike sort sa plus belle mine renfrognée et répond d’un ton peu aimable :

— Tucson. Arizona. Scorpions.

L’avenir du rock réalise qu’il a devant lui un joli prototype de portugais acariâtre, et qu’il ne pourra rien en tirer. Alors il lui dit, sur l’air de «Ballad Of A Thin Man» :

— Something’s happening in there but/ You don’t know what it is/ Do you Mr Lopez ?

Un peu échaudé par tous ces retours de manivelles, l’avenir du rock songe à prendre la fuite. Ça ne vole pas bien haut dans cette foire au Dylanex. En se rapprochant de la sortie, il tombe sur le stand de Dylan LeBlanc. Ce caballero chétif porte lui aussi une veste boléro de cosmic cowboy et un magnifique chapeau à larges bords. Des mèches de longs cheveux filasses encadrent un visage de métis indien mangé par la barbe. Son allure pickenpahienne plaît infiniment à l’avenir du rock qui, d’instinct, l’adopte sur le champ.

Dylan LeBlanc appartient à cette scène dite de la nouvelle Americana, un genre dont on croyait avoir fait le tour depuis longtemps. Son nom inspirait donc une légitime méfiance, jusqu’au moment où t’es tombé sur cette photo, celle d’une jeune LeBlanc assis avec sa gratte, l’air un peu indien, et comme tout droit sorti du Dead Man de Jim Jarmush.

Quand tu écoutes l’un de ses disks, Dylan LeBlanc semble tout timoré, il annone son Americana d’une voix chétive, et tu t’attends à chaque instant à ce que son petit biz s’écroule comme un château de cartes. Or, son petit biz ne s’écroule jamais. Chaque cut ne tient qu’à un fil, le vieux fil à la patte du caméléon. Prenons l’exemple de «Dust» sur Coyote : le petit Dylan y raffine un son très pur, il travaille en orfèvre, il crée soigneusement son monde, sans faire de vagues, et il finit par te transporter. Tu sentirais presque ton cœur battre, comme lorsque tu vis un moment de bonheur. Tu réédites plus loin l’expérience avec «Strange Things», un nouveau shoot d’heavy pop mélodique, et là tu goûtes à la vraie ampleur de la clameur, à la vraie préciosité de l’étai, au vrai diapason du filigrane.

Mais sur scène, «Dust» et «Strange Thing» sont comme démultipliés, démesurément développés, dévergondés, exportés, le petit Dylan donne des ailes à cette pop américaine qui du coup devient grandiose, à l’échelle d’un horizon en feu, il atteint ce power extrême qu’atteignirent avant lui les géants de l’Americana mélodique, Mercury Rev ou encore Gene Clark. On pense aussi bien sûr au «Brass Buttons» de Gram Parsons. Le petit Dylan se rassemble tout entier sous le micro et distille un fantastique miel d’Americana plaintive, la veine qu’a exploité Neil Young pendant toute sa vie.

L’art du Blanc seing prend vite des proportions qui, si on se laissait aller aux pentes habituelles, dépasseraient vite l’entendement, alors on laisse filer les choses et les idées, on laisse filer l’entendement et le dépassement, pour ne plus goûter que la pulpe de ce «Dust» qui semble exploser le firmament de l’instant.

Le petit Dylan est extrêmement bien accompagné. Au fond là-bas, le bassman qui ne ressemble à rien joue du doigt comme un crack du groove de jazz, de l’autre côté, tapi dans l’ombre, un petit mec en black shades pianote sur un organ riquiqui, et à côté de lui, un gros balèze en casquette et chemise à carreaux gratte sur sa SG les dentelles du diable, des accords majeurs dont il égrène savamment les notes,

il ornemente à l’infini l’extravagant miel d’Americana que distille le petit Dylan, et ça prend des proportions qui dépassent tellement l’entendement que celui-ci, vexé, se crispe, il se froisse comme un papier de soie offusqué, il se hérisse, oui, l’entendement peut se hérisser, pas de problème, comme un chat qu’on agresse, et pendant ce temps, pendant que se déroulent tous ces événements immatériaux, le petit Dylan cultive les minutes de sable mémorial et inscrit la beauté au palmarès de l’allégresse. Ils attaquent leur set avec l’infiniment délectable «Dark Waters» de Coyote et entrent aussitôt en ville conquise. Le son est plein comme un œuf, plus rien à voir avec le disk. En fin de set, ils tapent aussi une version explosive du morceau titre de Renegade, pour revenir en rappel avec une version acou d’«Honor Among Thieves» et finir avec l’éhonté «Cautionary Tale» tiré de l’album du même nom. Une façon comme une autre de jouer avec le feu.

La première chose que tu fais en rentrant au bercail est de ré-écouter Coyote. Une première écoute t’avait laissé rêveur. Seulement rêveur. Et comme te voilà transporté par la presta scénique, tu veux vérifier si cette coquine de première impression peut évoluer. Comparé au brouet scénique, l’album paraît chétif, timoré. Le «Coyote» d’ouverture de bal ne vaut pas celui de Joni Mitchell, LeBlanc seing groove comme un freluquet avec une approche tactile, très fine et délicate, très déliée, et on soupçonne un soupçon de power au fond de sa calebasse de caballero. En studio, «Dust» sonne comme une Beautiful Song, ce joli mid-tempo brille par son ambiance lumineuse et sa pureté mélodique, LeBlanc seing sait pousser des petites pointes adorables, il chante d’une voix innocente, et laisse une forte impression de déjà vu. Et quand arrive le solo pur, tu te sais conquis. Il réédite l’exploit avec «Strange Things», monté sur une mélodie foncièrement descendante. Tu sens le côté cut d’airain, le côté cachet antique, avec une vraie ampleur de la clameur, une vraie préciosité de l’étai, un vrai diapason du filigrane. Ils tape en plein Neil Young avec «Hate», il te sertit de joyau vite fait sur sa couronne. Cette épaisseur de ton finit par te fasciner. On retrouve la veine Neil Young dans «Closin’ In», même poids dans la balance, fantastique qualité du ressac, il nargue bien sa muse. Avec «Dark Waters», il se rapproche de Midlake. Le batteur vole le show sur «Forgotten Things», il te bat ça au fouette cocher. LeBlanc seing donne du vent dans ses voiles, il avance bien sur l’océan. «No Promises Broken» sonne comme l’un de ces gros mid-tempos américains taillés pour la scène, mais assez ordinaires en studio. Puis l’album va finir par s’étioler en frisant l’Hotel California, et ça va même devenir putassier avec «The Crowd Goes Wild». Attention, LeBlanc seing peut aussi jouer avec le feu. On devra donc le tenir à l’œil.

Tu pourrais croiser quelques belles énormités sur Renegade, si l’envie te prenait de l’écouter. T’en as au moins trois, «Bang Bang Bang», «I See It In Your Eyes» et «Damned». Son power reste indéniable, c’est un power merveilleux, traversé par des courants. Il crée un peu de magie dans le stone cold face/ High hearted laugh d’ouverture de «I See It In Your Eyes», comme s’il fondait la pop dans le son. Il déploie ses ailes avec un solo d’éclat majeur. Et on retrouve cette ampleur de la clameur dans «Damned». LeBlanc seing attaque toujours au petit chant d’invective, comme s’il voulait tutoyer les dieux du rock. Il a ce pouvoir, il a de l’élan et sait créer de la tension. Ce petit être lumineux aime bien les dégelées de clairette royale. Il s’affirme avec un talent certain. Ce que vient confirmer l’excellentissime «Lone Rider». Tu t’imbibes de Blanc seing.

Le premier album du Blanc seing s’appelle Pauper’s Field. Tu ne vas pas te relever la nuit pour l’écouter. LeBlanc seing se contente de poser les bases de son système : il se montre élégiaque et travaille sa plainte, en déliant une orchestration délicate. Tu sens que c’est du grand art. Et tu attends l’étincelle. Ses jolis mid-tempos réclament ta confiance. Alors tu la leur accordes. Ce ne sont pas des hits, mais les ambiances te parlent. LeBlanc seing traîne dans un heavy mood, ce qu’on pourrait appeler une mélancolie de la frontière. On voit bien qu’il dort avec son six coups. La country d’«Emma Hartley» s’étend jusqu’à l’horizon. LeBlanc seing ne s’embarrasse pas avec les détails. Ça ne l’intéresse pas. Il peut t’arriver de perdre patience quand tu écoutes «Ain’t Too Good At Losing», c’est le risque que tu cours avec ce genre de son. LeBlanc seing cherche sa voie et il lui arrive de se perdre, alors tu perds ton temps. L’étincelle s’appelle «5th Avenue Bar», un country cut superbe troussé à la hussarde texane. Beau beat à l’air + banjo. Et puis t’as ce «Coyote Creek» bien traîné de la savate, très tex-mex, très El Paso, très écrasé de torpeur. Là, oui.

Cast The Same Old Shadow est un album étrange. T’as du mal à entrer dedans. LeBlanc seing se traîne dans son son. T’aimes bien l’idée du métis indien, même s’il n’a rien d’un métis indien. Il attaque toujours ses cuts d’une petite voix faible. Une voix qui s’apparente à la flamme dansante et fragile d’une chandelle. Avec «Brother», il s’agite doucement. Il envoie des petites giclées d’ampleur et finit par monter son Brother en neige. LeBlanc seing est totalement ouvert sur le monde, comme le montre encore «Diamonds & Pearls». Il donne à sa country une dimension universaliste, il cultive une vraie dramaturgie de la frontière. Il maîtrise divinement bien les ambiances. «Chesapeake Lane» est aussi d’une grande élégance. Il cumule pas mal de pouvoirs : les compos, la présence, l’intensité, le goût de l’ampleur, comme le montre encore «The Ties That Bind». Avec «Comfort Me», il va chercher une pop perchée un peu tournoyante. Très belle originalité de ton. Le morceau titre est assez spacieux. Ça te prend un peu à la gorge. Mais pas trop. LeBlanc seing n’est pas homme à basculer dans l’outrance. Il opte pour une sorte de présence famélique. Il hante son «Lonesome Waltz» comme une âme en peine. C’est un Blanc seing évangélique à l’ancienne, l’un de ces prêcheur du bord de chemin, pas bien propre, jamais coiffé, abandonné à lui-même.

Tu ne feras pas tes choux gras de Cautionary Tale. LeBlanc seing continue de se montrer insistant et propose une petite série de tartes à la crème, dont la plus réussie s’appelle «Beyond The Veil». Tout est assez intense, bien senti, mais pas d’hit. Comment veux-tu qu’il s’en sorte s’il n’a pas d’hits ? Il finit par te captiver à force d’intensité. Il y va à la plaintive aggravée. LeBlanc seing est en quelque sorte le Neil Young des temps modernes. Il reste fidèle à son éthique.

Signé : Cazengler, LeBlanc bec

Dylan LeBlanc. Le 106. Rouen (76). 12 septembre 2024

Dylan LeBlanc. Pauper’s Field. Rough Trade 2010

Dylan LeBlanc. Cast The Same Old Shadow. Rough Trade 2012

Dylan LeBlanc. Cautionary Tale. Single Lock Records 2016

Dylan LeBlanc. Renegade. ATO Records 2019

Dylan LeBlanc. Coyote. ATO Records 2023

Inside the goldmine

- Retransmis en Derek

Il parlait avec un fort accent. Massif, pas très beau, voix grave, avec parfois des intonations de psychopathe slave. Derek était polonais. Il bricolait en France sur les chantiers, comme des tas de Polonais. Il valait mieux ne pas traîner dans ses parages lorsqu’il buvait un coup de trop, ce qui lui arrivait chaque jour, et pire encore les jours de paye. Il s’offrait une bouteille de Vodka et la descendait cul sec au goulot. Puis il rotait et explosait d’un rire gras qui faisait trembler les vitres des fenêtres. Rahhh-ha ha ha ! Il balançait une vanne en polonais, et ça ne devait pas être glorieux pour ses hôtes. Derek faisait partie de ce qu’on appelle les survivants. Il n’avait pas le choix. Dès l’aube, il était sur le chantier, avec ses grandes bottes en caoutchouc et un bleu de travail passé par-dessus son jean. «Cleuser là ?» Alors okay, il creusait. «Monter mul ?» Alors okay, il te montait les parpaings. «Glimper béton ?» Alors okay, il te grimpait les seaux de béton pour couler la chape. Derek était increvable, il chargeait ses seaux au maximum et les montait à l’échelle comme s’il montait des paniers de fruits, il arrivait au premier niveau, les vidait dans le coffrage et redescendait tranquillement en charger d’autres qu’il remontait, «glimper béton, ha ha ha», puis il entrait dans la grosse mare de béton liquide, floc floc, pour lisser la surface, il avait du béton jusqu’à mi-tibias, et il reculait en lissant, veillant à façonner une faible pente avec son grand lissoir. «Poser callelage ?» Alors okay, il posait tout le carrelage couleur chocolat, avec une précision stupéfiante, Derek savait tout faire, le gros œuvre, la plomberie, le carrelage, la charpente, «appli tout pétit», il avait grandi sur les chantiers polonais, à 5 ans, il montait des murs, c’était un bonheur que de le voir bosser, d’autant plus un bonheur qu’il était payé à coups de lance-pierres, comme tous les esclaves modernes. Le soir, il descendait son litre de pinard et allait coucher au panier. Il ne traînait pas avec les «poutains dé Flançais.» Comme il dormait dans le couloir juste à côté de la pièce commune, on l’entendait ronfler cinq minutes plus tard. Il ronflait du nez, rrrrraaa-pfffff, rrrrraaa-pfffff. Ça devait être le seul moment de son existence où il retrouvait la paix.

On ne savait pas comment s’appelait Derek, vu qu’il ne bossait qu’au black, mais on sait comment s’appelle l’autre Derek, Derek Martin, qui lui aussi est une force de la nature. Il ne monte pas des parpaings, mais des hits de r’n’b. Dans les deux cas, c’est du solide.

Derek Martin est un habitué des bonnes compiles Northern Soul. Si tu flashes sur l’un de ses hits, alors tu peux rapatrier une caisse de dynamite qui s’appelle Take Me Like I Am. The Roulette Recordings, parue en 2007. Craque une allumette et boom !

Pour David Cole et Bob Fisher, Derek Martin est resté, malgré la qualité de ses hits, «a largely undocumented figure». Né à Detroit, il se retrouve dans la même classe que Little Willie John. Il chante dans un gospel choir avec Marvin Gaye, Dave Baby Cortez et des futurs Tempts. Mais c’est à New York qu’il va faire carrière dans les early sixties, au seins des Pearls, puis des Top Notes. Comme Doc Pomus, il se retrouve sur scène avec Mickey Baker et King Curtis, et comme Doc, Derek fréquente Totor qui le prend à la bonne. Derek n’a que des bons souvenirs de Totor : «Il payait les hamburgers.» Ils enregistrent une première mouture de «Twist & Shout», mais ce sont les Isley Brothers qui vont rafler la mise avec leur version «plus directe». Derek est un peu sur Atlantic, puis il rencontre Teddy Randazzo qui va devenir son producteur et son mentor. Randazzo est aussi le protecteur de Little Anthony & The Imperials, et là, on ne rigole plus. C’est là que commence la période Roulette Records.

Et puis quand Derek en a eu marre du music biz, il est allé vivre au Canada, ensuite au Maroc, et il fini par s’installer en Suisse. Il reste Derek Martin, c’est-à-dire qu’il chante. Il indique dans les liners qu’il bosse sur trois projets : un album de gospel, un album de jazz et un album de Soul & funk. Mais il semble que les projets soient restés à l’état de projets.

Tu entres dans cette compile comme dans le fameux lagon d’argent. Derek Martin chante d’une voix bien posée. Quelle classe ! Tu devine très vite qu’il va pleuvoir des hits ! Il fait des gros balladifs bien crémeux («I Won’t Cry Anymore», «Don’t Resist»), il chante d’une voix de crooner d’exception, mais il sait aussi taper le gros r’n’b orchestré, il y va au gotta dans «Breakaway», quel fabuleux pusher, il sait pousser à la roue ! Ce mec a le pouvoir de t’éclater le Sénégal. Ça commence à sentir bon le coup de génie avec «Baby What Changed Your Mind», il y va avec une merveilleuse sensation pop, il frétille du cul, il vaut tout Motown. Encore du power à gogo avec «We Have Lived Before», il chante face à l’océan, il y a une dimension hugolienne dans sa stature. Encore plus explosif : «What Greater Love», monté en neige par la prod. Invraisemblable ! Et ça continue avec «On A Magic Carpet Ride», il y va doucement, au ah ah, il chante du coin du menton et c’est assez dément. Il faut le voir à l’œuvre ! Encore un immense hit de heavy r’n’b avec «Grow Grow Grow», Derek est une bête, il remonte sa Soul au one more time, c’est un géant, il n’existe pas de r’n’b plus heavy que celui-là, allez, tant qu’on y est, n’ayons pas peur des grands mots : Derek Martin est un dieu du r’n’b, «Flashback» en est la preuve. Il drive encore «Hold Up» au power pur. Tout est bien sur cette compile. Il fait encore un malheur avec «When There’s Smoke, There’s Fire». Derek le crack te tartine encore un slowah des familles, «You Blew It Baby». Heavy et beau comme un cœur. On le voit plus loin danser avec sa Soul dans «Your Love Made A Man Out Of Me», il y va au til I found out. Fucking genius, dirait un commentateur en panne de vocabulaire.

Signé : Cazengler, l’âne Martin

Derek Martin. Take Me Like I Am. The Roulette Recordings. Stateside 2007

Nuits de Shin(dig!)

Quand tu t’assois dans ton fauteuil pour feuilleter le Shindig! # 150, tu entres tout simplement au paradis de l’enfer. L’enfer, car les Shindigers rappellent des tas d’albums à ton bon souvenir, et le paradis, car ce ne sont que des albums qui valent cent fois le rapatriement. Alors tu rapatries comme un bête ceux qui ne sont pas déjà installés dans ton étagère.

Les Shindigers voulaient célébrer dignement leur # 150. On peut bien dire que c’est une réussite. Encore pire que le Shindig! # 50 qui fut historique à bien des égards. Cette fois, ils proposent un choix de 30 albums sur 30 ans, un par an, alors, en comité restreint, on en a choisi dix pour en parler.

L’album qu’ils ont retenu de l’an 1995 est le Bargain des Aardvarks - London’s Prime purveyors of ‘60s Freakbeat/psych pop - Rien de plus anglais que le son de cet album. Tiens, prends «Girl On A Bike» et te voilà dans le big time de la perfide Albion. Puissant, délicat et oh so British. Mod & Syd ! Incroyable qualité de la pureté. Pareil avec «Merry Go Round», en plein dans l’heavy psych-out des Small Faces. Ça craque bien sous la dent. Ils te claquent un hymne Mod avec «Fly My Plane», Off you go ! Heavy riffing Moddish. Quelle trempe ! Là, t’as les Who et les Small Faces. Tu retrouves les chœurs des Who dans «Office N° 1». Chant Carnaby, baby. Nouveau coup de génie Brit avec «When The Morning Comes», solo liquide pris dans l’étau des Brit chords. Et puisqu’on parle du loup, le voilà : «50 Hertz Man», tapé avec l’énergie des Who. C’est explosif, ça joue au bouchon, mastoc as hell. Ils ont tous les plans whoish : éclats de réverb, chœurs bouchés, et wild-as-fuck outrancier.

Pour 1996, Jon Mojo Mills et Andy Morten retiennent This Is… The Mystreated - ‘60s garage folk-rock and psych - un mini-album enregistré chez Liam Watson à Toe Rag, qui démarre sur un «Be In Control (Or Being Controlled)» digne des Small Faces. Même clameur d’Universal Face et solo flash, killer comme pas deux. En B, ils tapent une belle pop anglaise de freakout avec «Scene & Herd», battue à la diable par Mole, qu’on va retrouver plus tard dans Galileo 7, et puis voilà «Until Tomorrow», bien secoué du cocotier, full blown de big British freakout !

En 1997, ils choisissent les Cybermen et leur album Strange And Cruel. Bref rappel pour indiquer que ces Cybermen ont été élevés au son des Medway bands - ‘60s beat à la early Beatles and Kinks - ça se sent en effet dès «If You’re Ever Gonna Say Goodbye», on croit entendre les Beatles au Star Club d’Hambourg ! Fantastique énergie. On la retrouve dans «She’s Having A Baby», on se régale de la bassline. Ils sont aussi capables de Mod craze comme le montre l’impavide «(You Say) I Want You». Ils dégagent de la vapeur Mod ! Puis ils sonnent comme les Who avec «Snake Eyed Suzy». C’est dévastateur et même mille fois pire que les Who. Quel power trio ! «Back Again Tomorrow» grouille de killer guitars, et même si la B est un peu plus faible, on se repaît encore de «Weston Rhyn», wild as super fuck, et de «The Man With A Troubled Mind», qui n’est pas le Troubled Mind de Billy Childish, mais c’est pas loin. Quelle disto !

En 1998, ils retiennent l’album sans titre de Bronco Bullfrog dont on a dit le plus grand bien quelque part Inside The Goldmine, et nous voilà donc en 1999 avec The Greenhornes et Gun For You, devenu introuvable. Alors va pour l’album sans titre qui suit, The Greenhornes. Le groupe de Brian Olive basé dans l’Ohio s’est taillé une belle réputation gaga-Midwest, en se rapprochant notamment des Animals. Pour preuve, leur version d’«Inside Looking Out», ils sont dessus, ooouh baby, ils savent faire monter la marée et faire le Burdon, my reaper ! My reaper yeah ! Ils ont en plus un cut qui est le sosie d’«Inside Looking Out» : «Shame & Misery», même attaque avec la petite montée en température, exactement le même plan, avec le refrain sur les accords de «Gloria». Tiens, puisqu’on parle de Gloria, t’as le «Can’t Stand It» d’ouverture de bal qui est une sorte de Gloria en Amérique. C’est du gros bétail. Quel barouf ! C’est aussi révolutionnaire que le fut Gloria en son temps, la voix en moins, bien sûr. Power toujours avec «Shadow Of Grief». Ces Greenhornes sont bien décidés à en découdre. L’autre cover de choc est l’«High Time Baby» du Spencer Davis Group. Fantastique hommage à l’un des fleurons du British Beat, et le petit gros passe un solo d’orgue assez exemplaire. Ils sortent la fuzz pour «Lies» et t’explosent le gaga vite fait. Ils restent dans l’heavy gaga Soul sixties avec «Nobody Loves You». Ils n’en démordront pas. Ils sonnent comme Mitch Ryder, c’est très noyé d’orgue.

Alors on saute en l’an 2000 avec The Strollers et Captain of My Ship - Mathias Lilja undoubtly one of the genre’s all time great vocalists. Fact - Morten & Mills en pincent pour les Suédois et ils ont raison car la messe est dite dès «There Aint’ No Cheatin’». Ils tapent ça au son de no way out, il flirtent avec le protozozo à coups d’I told you baby ! C’est à la fois les Stooges et Blue Cheer, monté en neige au max du mix, avec un final wild as super fuck à la Pretties. Et ça continue avec «Tears In My Eyes». Ils ratiboisent tout le rock. Tu te demandes comment t’as fait pour passer à côté des Strollers. Bon, ils font aussi du petit gaga d’orgua et ça baisse de niveau. Il faut attendre la belle intro classique de «Don’t Try To Change Me», pour re-frétiller. Ah ils savent te monter un heavy sludge en neige. C’est du raw to the bone pur, sans pitié. Final grandiose. Mathias Lilja est un crack. Leur «Fire» n’est pas celui d’Hendrix. Le dernier coup de génie de l’album s’appelle «Never Coming Back». Grosse intro, bien amené aux petits accords et battu comme plâtre. Ils te stompent ça dans le crâne. Ils te pulsent l’I’m never coming back à l’ultimate. Ils terminent avec un «Captain Of My Ship» gorgé d’orgue et très Music Machine.

C’est l’excellent Behind The Music des Soundtrack Of Our Lives qui est retenu pour 2001, déjà célébré ici même, puis on saute à 2004 avec The Uncle Devil Show et A Terrible Beauty. La pochette est un remake de celle des Strangeloves. Morten & Wills nous révèlent que The Uncle Devil Show est monté par Justin Currie de Del Amitri. Il s’agit bien sûr d’un chef-d’œuvre pop, et ça démarre avec l’affolant «Leonardo’s Bicycle». Ces trois mecs, Justin Currie, Jim et Kevin McDermoth sont des Écossais : prod extraordinaire. Morten dit que l’album grouille de profanities. Ils tapent «Plus Ça Change» en français - Plus ça change/ Plus c’est la même chose - On se croirait sur un album des Byrds. Nouveau coup de génie avec le miel pop d’«Angie Baby» et ils sonnent comme Teenage Fanclub avec «She Cuts Her Own Fringe». On croirait entendre chanter John Lennon dans «Sidelong Glances Of A Pigeon Kicker», même enchantement, mêmes accents tranchants, on est en plein dans Revolver. Encore de la pop de résonance inter-galactique avec «When Raymond Comes Around». C’est étincelant de qualité, les vagues de chœurs sont même alarmantes. Et ça se termine avec «I Had A Drink About You Last Night». Franchement, tu n’en reviens pas d’écouter un album de cette qualité - But today I just mind - Le cut s’accroche à toi comme la moule à son rocher. C’est une pop de puissance pénultième, le chant perce un tunnel sous le Mont Blanc, ses ooohhh sont tellement puissants. Il n’en finit plus de répéter I never lost a fight/ But today I just mind.

Le lauréat de 2005 est l’album sans titre de The Eighteenth Day Of May. Malgré une ferveur certaine et un soleil intérieur, malgré une immense musicalité et un son glandulaire, ça reste du hippie sound. La chanteuse s’appelle Alison Brice, on fait des efforts pour la supporter. Ces gens-là ont tellement de son ! Mais ça reste du folk anglais. Du folk généreux, celui qui te court assez vite sur l’haricot. Mais on comprend que ça puisse plaire aux Shindigers. Sur «Deed I Do», elle est assez Mazzy Star. Elle sait imiter quand il le faut. Elle est encore bonne sur «Cold Early Morning». Mais le reste bascule dans la folkette de folkah. Elle chante encore comme l’Airplane sur «The Waterman’s Song To His Daughter», ce qui nous fait une belle jambe.

The Magnificent Brotherhood décroche la palme de 2008 avec son album sans titre. Morten et Mills les qualifient de garage-psych et comparent ces Berlinois à Quicksilver. Merci Shindig! pour cette découverte, car quel album ! Il faut entendre la fin de «Better Hurry» et ce wild killer solo flash à rallonges du guitar God Kiryl Drewinski ! Ce mec a du génie et un son d’une clarté absolue. Dès «Cracker», on se croirait sur Nuggets. Pur jus de Silver Sixties. «Gun On Run» crépite de bassmatic à dos rond : il s’appelle Jan Rohrbach et il prend le lead du Gun. Mais le roi du brotherhood, c’est Kiryl Drewinski. Il claque son premier killer solo flash dans «Lifetime». Ces Berlinois sont d’épouvantables cakes. «Mindgarage» sonne comme une danse du ventre gaga. Ça balance vite fait. Ils savent amener un hit. Tu assistes à une séquence de clap-hands avec un solo d’intermezzo qui te laisse coi, Kiryl Drewinski dégouline de génie, et derrière lui, le bassmatic se barre en vrille d’excelsior épileptique. Quelle classe et quelle brioche ! Ils bourrent leur génie de panache. Sans les mecs de Shindig!, t’as aucune chance de choper cet album. Encore une merveille : «Old Tattoo». Totally wired out. Ils font les Sonics. Impact fondamental. Extrême blow out ! Ces mecs ont des poumons d’acier. Garage-psych sauvage. Un vrai carnage !

2009 voit la consécration Shindigienne de White Denim avec Fits. Pour Morten & Mills, ce trio d’Austin va plus loin que le gaga - Borrowing from funk, jazz, hardcore, psychedelic, prog, heavy rock... you name it - Les compères de Shindig! parlent d’incendiary stuff. Alors on écoute. C’est vrai qu’ils attaquent au rentre-dedans, avec une gosse basse métallique. Les poux arrivent par derrière. C’est très bordélique, voire avant-gardiste de zyva et reviens pas. Avec «All Consolation», zyvont à la clameur dévastatrice. Comme ça au moins, pas besoin de discuter. Puis ils passent à l’assaut post-punk frontal dans «Say What You Want», avec de la cocote anglaise à John Du Cann, mais sans l’Atomic. L’ensemble reste cependant trop foutraque. Au fil des cut, ils perdent un peu les pédales, ils basculent dans le gros n’importe quoi d’étalon fou, ça vire prog texan sans queue ni tête. Il faut attendre «Mirrored & Reverse» pour renouer avec le fast groove déterminé à vaincre. Ils savent rôder dans l’ombre. C’est très anglais, quasi-Soft Machine. Même énergie ! Puis l’album décolle enfin avec un «Paint Yourself» gratté à coups d’acou, et ça vire groove de jazz. Là t’applaudis des deux mains. «I’d Hate It’s Just The Way We Were» ? Foutraque mais beau, c’est même très challengé, très tourneboulé par un chant à la Midlake. Il règne aussi sur «Everybody Somebody» un violent parfum de modernité, et derrière le chant, t’as un sidérant guitar slinging et un bassmatic héroïque. Et ça continue de patauger dans la modernité avec «Regina Holding Hands». C’est flamboyant. Ils se fondent dans la Bossa d’une Nova texane. Stupéfiante aventure ! Ils bouclent avec «Syncn», très Midlake dans l’esprit. Ces mecs sont des démons. Ils explorent la pop par tous les orifices. Après Midlake, les White Denim sont la nouvelle force du Texas.

Puis c’est le bal des têtes connues, toutes célébrées ici même : Admiral Sir Cloudesly Shovell (lauréat 2012 avec Don’t Hear It Feat It), Hidden Masters (lauréat 2013 avec Of This And Other Words), Temples (lauréat 2014 avec l’excellent Sun Structures), GospelbeacH (lauréat 2017 avec Another Summer Of Love), Drugdealer (lauréat 2019 avec Raw Honey), The Soundcarriers (lauréat 2022 avec Wilds) et les Lemon Twigs (lauréat 2023 avec Everything Harmony).

Pour 2021, le lauréat est un duo nommé Kit Sebastian, avec Melodi. Morten et Mills sont bien d’accord : avec Melodi, on s’éloigne dangereusement du garage et du psych des années 90 et on s’enfonce dans quelque chose de plus ésotérique, et comme c’est un duo anglo-turc, ça donne de l’«Anatolian avec des éclairs de French chanson et jazzy ‘60 s pop». Le problème, c’est que l’album n’est pas bon. Pas de quoi casser le patati du patata. L’Anatoliennne est même assez pénible. Tout le monde n’est pas Tracyanne Campbell. Le duo cherche un passage vers la grandeur pop. Ils risquent de chercher longtemps. Cette pop est beaucoup trop sophistiquée. Le seul cut qu’on sauve s’appelle «Elegy For Love», un cut d’anticipation urbaine. C’est la voix qui pose problème. Ils essayent de faire du Gainsbarre orientalisant avec «Ahenk», et elle finit par ramener une sorte de petit sucre impénitent dans «Please Don’t Take This Badly».

Signé : Cazengler, Shinglé

The Aadvarks. Bargain. Delirium Records 1995

The Mystreated. This Is… The Mystreated. Twist Records 1996

The Cybermen. Strange And Cruel. Alopecia Records 1997

The Greenhornes. The Greenhornes. Telstar Records 2001

The Strollers. Captain of My Ship. Low Impact Records 2000

The Uncle Devil Show. A Terrible Beauty. Compass Records 2004

The Eighteenth Day Of May. The Eighteenth Day Of May. Hannibal Records 2005

The Magnificent Brotherhood. The Magnificent Brotherhood. Magnificent Music 2008

White Denim. Fits. Full Time Hobby 2009

Kit Sebastian. Melodi. Mr Bongo 2021

*

Un chroniqueur revient-il toujours sur les lieux de sa chronique comme l’assassin sur celui de son crime. Nous aurions dû écrire ‘’ A Suivre’’ à la fin de notre recension du premier opus The Light Scalping de Snaw paru en août 2024 dans notre livraison 659 de la semaine dernière, car le deuxième opus de Snaw est paru à peine trois semaines plus tard au mois de septembre. Cette concomitance éditoriale nous interroge. Voici donc, en quelque sorte la suite de notre chronique précédente.

THE SKIN DANCER

SNAW

(YT – BC / Septembre 2024)

Je devais être un peu parano, en tout cas plein de déception, j’avais beaucoup aimé la couverture du premier album, mais la vue de la couve m’avait porté un coup au cœur, quoi après l’Old Crocken une représentation du Christ, le titre de l’album m’a rassuré, le post qui accompagnait la photo sur l’Instagram de Marc Potts m’a réconcilié avec l’Humanité. Un point technique pour commencer, acrylique sur panneau de bois, tout de suite mis en relation avec la peinture rupestre de nos lointains ancêtres, mieux encore la volonté magique de ces œuvres paléolithiques censées avoir une efficience sur le monde physique… Une espèce d’entrée propitiatoire avec le règne animal via la préhension et le don du sang versé tel un pacte cynégétique entre l’Homme et le Monde. Non pas une entente, mais une limite confinatoire à respecter et à transgresser. Enfin une dernière phrase, tempérée par une fausse désinvolture, qui regrette que notre époque ait remplacé l’érection de tout acte définitivement solitaire et hautement revendiqué, Mallarmé emploierait l’expression ‘’un coup de dés’’, par la duplication technologique…

Martin Heidegger aborde ces thématiques, notamment celle du sens de nos actes dans ses écrits sur Hölderlin, mais ne nous éloignons point trop de Snaw, revenons-y par une formule lapidaire : sous la peau le sang et le sens. Rappelons toutefois que le dernier poème de Mallarmé est une scène de danse et de sang nuptial.

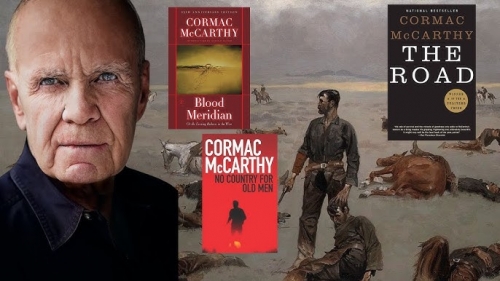

Une note de Snaw nous indique que le groupe s’inspire autant de sombres mythologies que des scènes d’horreur et de désolation inspirées par Cormac McCarthy. Est-ce parce qu’il est né en 1933 à Providence, patrie providentielle de Lovecraft, que les premiers romans de McCarthy s’inscrivent dans une veine gothique. Rappelons que le rock’n’roll n’est qu’un énième musical et existentiel surgeon de la littérature gothique née en Grande-Bretagne. Veine que McCarthy délaissera plus tard pour se rapprocher d’une inspiration nettement plus américaine. Une Amérique toutefois mythique, celle du western. La modernité, McCarthy l’évoquera à sa manière dans son livre le plus connu, La Route roman postapocalyptique. Dans ces trois univers historialement différents, l’auteur développe une semblable vision très noire de la condition humaine. Violences, viols et crimes sont présentés comme les vecteurs de la communication humaine, à laquelle il faut rajouter un incoercible désir de vengeance. Un univers primal, dominations triviales, cruautés gratuites, engrenages sans but, les combats cessent faute de combattants mais nous sommes très loin des glorieux héros de Corneille. Rajoutons que les westerns de notre auteur sont à cheval sur la poreuse frontière qui sépare les Etats-Unis du Mexique. Il existe plusieurs sortes de frontières, celles aléatoires qui séparent deux territoires et celles opératoires qui détachent nos gestes de notre corps… Notre pensée de nos actes.

Symboliquement nous mettons en correspondance le précédent paragraphe avec la haute figure de l’Apache Géronimo, ses actes de résistance et de combat perpétrées des deux côtés de la frontière mexico-états-unisiniennes. A croire que la littérature n’est qu’une face, voire une interface, exemplaire de la réalité du conjointement d’une chose à une autre. De la mythologie avec l’existence par exemple.

Regardons la pochette, en arrière-plan, cette file de figures pariétales, d’animaux, devant le danseur, pourquoi pas une danseuse, tête inclinée, le crâne dégarni de cheveux, tout comme le sexe semble dépourvu de pilosité, mais marqué d’une fente totémique, reprise tout le long de la poitrine jusqu’au bas du ventre, l’idée surgit d’une entaille scarificatrice effectuée à dessein pour lui arracher la peau, une espèce de symbolisation mimétique du traitement des bêtes dépouillées, les bras écartés redoublés par des branchages qui seraient comme imitation des bois de cerfs, au bas de l’œuvre des saillies de rouge, une espèce de feu de broussailles qui court, à moins que ce ne soit l’effigie bondissante du sang du sacrifice. Sur l’Instagram vous trouverez plusieurs œuvres de la même veine. Chacune exigerait un commentaire…

Jon Vayla : guitar, synths, Bass, vocals (1-7) / Andrew Trevenen :

vocals / Robin Stone : drums.

Sand : un bruit qui vient de loin, une fuite intemporelle un grondement martelé par un Robinson au fer forgé, une espèce de grognement et la voix de Vayla, qui vient d’on ne sait où, de ses entrailles ou de celles du danseur, du sacrificateur qui se sacrifie lui-même pour parvenir à une connaissance inatteignable pour ceux nombreux qui ne sauront jamais. A slaved stalker : entrée monumentale batterie hachoir qui prend le relais, très vite partie dans une course éperdue, lourdes tentures synthétiques, essaient-elles de voiler en vain les clameurs de Trevenem, ralentissement lourds, le temps de reprendre souffle et pensée, de se mettre en liaison avec Stalker, le film de Tarkovski, ce guide qui vous mène dans le lieu de tous les désirs par lequel vous pourriez effectuer un retour immémorial vers les origines préhistoriales, à moins que ne soit à la semblance du blogue Stalker de Juan Asensio une espèce de dissection du cadavre de l’Homme ou de la Musique, d’où cette descente impavide, cet enfoncement obligatoire dans la matière sonique, Robinson frappe de toutes ses forces pour nous rappeler que dans le vecteur d’une chose ce qui est important ce n’est pas la chose mais le vecteur en lui-même, qu’il vaut mieux s’attarder sur le doigt qui montre la lune noire que sur l’astre pallide de Pallas, l’épaisseur phonique s’opacifie, c’est désormais elle qui nous guide et le guide est davantage opératif que le lieu où il nous mène.

The black plains : étendue déserte, nous sommes au terme du retour, le bruissement originel s’intensifie dans nos oreilles, Robinson marque nos pas dans cet espace illimité qui n’est peut-être pas l’espace mais juste l’espace conceptuel de l’espace, sommes-nous à l’intérieur ou à l’extérieur de nos même, vociférations exagérantes de Trevenen, veut-il nous avertir de quelque chose de grave, par exemple que nous sommes dans la zone d’une frontière inconnue. Que nous connaissons très bien. La musique est une drache qui dégouline sur nous comme si elle avait l’intention de nous laver de nos soupçons. The Bolling sea : tourbillons grondeurs, régularité de la sinuosité orbique du plus grand des vortex, des chœurs flottent sur les écumes supérieure, l’on perçoit des milliers de voix, comme si elles voulaient, chacune d’entre elles, nous adresser un message, au bout d’un crescendo wagnérien, nous pénétrons en une totalité inhabituelle, une espèce de calme luxuriant dans le concert concret de l’assourdissance de vagues qui s’abattent sur nous pour réaliser une fusion entre nous et la puissance de la nature élémentale. The skin dancer : frôlements, grincements, houles sonores tumultueuses, les hordes de Gengis Khan au galop dans les plaines incommensurables, mais il faut aller plus loin, descendre encore plus bas dans les déchirures au fond du monde, notre danse épouse le sens giratoire des invasions déclinatoire jusqu’au tréfonds des tribus et puis des groupes obscurs, nous remontons la pente au fur et à mesure que nous la descendons. La danse est notre offrande, notre manière à nous de saisir la rotondité du monde dans nos bras, de l’encercler pour en prendre possession, pour nous en rendre maître. Juste la capture de ce qui a été pour que ce qui n’est pas encore naisse de notre embrassement. Solitaire de nous-même au travers de nous-même. Columns of smoke : tant couru, tant descendu, que nous sommes au plus loin indicible, clameur écarlate sans fin, voici l’heure terrifiante du doute, que tenons-nous entre nos mains, seraient-ce les fantômes phantasmatiques de nos désirs, Robinson cogne partout sur ces murailles de fumée obstinées, des cris inhumains en le sens où ils sont proférés par des gosiers qui ne sont pas ou qui sont au plus près de notre hominienne nature sauvage, de ces époques où nos paroles ne transmettaient aucun message car les signes symboliques de notre présence au fond des avens sans fin étaient notre seule façon de marquer notre originéité. Que nous ignorions. The low trail : tâtonnements expectatifs, serions-nous au plus bas de notre course, comme un chant de remerciements et de victoires s’élèvent, pas vraiment des chœurs célestes barytoniens, mais ils marquent une certaine satisfaction, un contentement de soi, assez étonnants. Friselis de verroteries, un rideau cliquetant que l’on écarte de la main. The Black plains II : des oiseaux noirs encombrent le ciel, leurs ailes immenses nous cachent le soleil intérieur. Celui de notre intelligence. Ils passent et ils repassent, ils planent indifférents. C’est pourtant le même endroit, nous ne les avions pas vus. Nous sommes en des âges terrifiques, des bruits indistincts, aussi puissants mais beaucoup plus calamiteux que les moteurs de notre modernité, le temps de réaliser que nous ne sommes pas bien loin, jute les pieds nus sur les plages sacrées des terreurs des horreurs humaines, à l’intérieur de notre peau, et nous dansons toujours sur les mêmes pulsions qui nous habitent, qui nous construisent, qui ne sont que l’argile liquide de notre sang que nous apprêtons à verser. Que nous soyons le sacrifié ou le sacrificateur. Deux ombres identiques.

Damie Chad.

*

Même pas besoin de lire la quatrième de couverture, le titre suffit à motiver l’achat immédiat, le nom d’un des plus grands pionniers du rock’n’roll et l’auteur, il n’y a pas si longtemps nous avons chroniqué un de ses livres dans lequel il portait un témoignage déchirant sur Vince Taylor. Cerise magnanime sur le gâteau pour reprendre une expression du Cat Zengler, je l’emporte, au grand soulagement de la brocanteuse souriante pour un misérable euro. Dans un pays normalement civilisé l’on aurait dû être une trentaine d’individus à se disputer le bouquin à la manière des mendiants au banquet relaté par Homère dans l’Odyssée se bagarrant pour un os de poulet jeté à terre par les prétendants de Pénélope.

LA GUITARE DE BO DIDDLEY

MARC VILLARD

(RIVAGES-NOIR / Avril 2003)

L’on ne présente pas Marc Villard, une bibliographie aussi longue que la liste des saints de deux calendriers, des centaines de nouvelles, des romans, des recueils de poésie, des Bandes Dessinées, fictions et autofictions s’entremêlent en cette œuvre, toutefois rien de moins fictive que son écriture, elle reflète à merveille la réalité sordide de notre société, si vous aimez le jazz, le rock, les romans policiers, vous ne serez pas déçus. L’est né en 1948, n’a pas encore eu la mauvaise idée de passer l’arme à gauche, l’est donc un contemporain capital de cette génération qui a pris l’explosion du rock’n’roll en pleine gueule.