KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 642

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

25 / 04 / 2024

DAMO SUZUKI / CHIP TAYLOR

BILLY VALENTINE / JALEN NGONDA

RICH JONES / GABRIEL DALAR

DANYEL GERARD / RICHARD ANTHONY

ROCKAMBOLESQUES

Sur ce site : livraisons 318 – 642

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Le Can dira-t-on

- Part Two

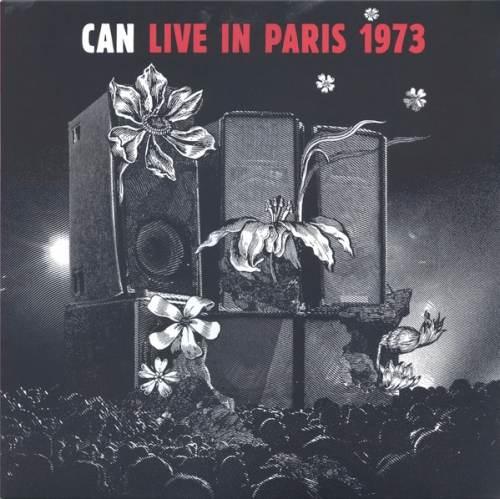

Damo Suzuki vient de casser sa pipe en bois. Comme un coup de dés jamais n’abolira le hasard, paraissait au moment même où Damo rendait son dernier souffle un Live In Paris 1973.

Un gigantesque double album que Kris Needs gratifie de 5 étoiles dans Record Collector. Rarissime ! Il fout aussitôt la charrue avant les bœufs en qualifiant Can de «truly magic band in full flight», et la Krissmania s’ébranle sur une demi-page. Il se rappelle d’un «life-changing» concert de Can vieux de 50 ans à Aylesbury’s Friars. Et c’est parti au roaring Krissboom de «stunning impact, shapeshifting musical significance and lifelong resonance», de «supernova catharsis of that extraordinary night», il parle d’un groupe qui file comme un «express train to the outer limits, driven by supernatural telepathy, innate virtuosity and fearless spirit.» Kriss Needs n’a jamais été aussi dithyrambique ! Il l’est mille fois plus qu’Andrew Lauder, qui dans son autobio chante les louanges de Monster Movie - Je n’ai pas le souvenir de beaucoup d’albums qui m’aient autant excité à la première écoute - Bon d’accord, c’est pas Damo qui chante sur Monster, mais Malcolm Mooney - Le seul équivalent de Monster Movie est le Velvet Underground, mais c’est une comparaison superficielle. La musique de Can had broader perimeters - Il n’empêche que l’énergie est la même. Kriss Needs indique qu’à l’époque où il les vit sur scène, Can venait de sortir Ege Bamyasi. Pour lui, ce Live In Paris 1973 est la preuve qu’il n’avait pas rêvé à l’époque. Il y a 5 cuts sur ce live, numérotés de 1 à 5 en allemand. Comme le rappelait Lauder, Can jouait sans set-list et chaque concert était différent, complètement libre, improvisé à partir des thèmes des cuts enregistrés. Can veillait à rester «an underground cult band». Ça ne pouvait que plaire à Needy, grand amateur de Funkadelic et de Sun Ra. Il rend hommage à chacun des 5 Can, «Liebezeit’s jazz infected funky drum tattoos, Holger Czukay’s minimal James Brown-simple propulsion, Schmidt’s synthetised nightclub icicles, Karoli’s liquid guitar snakes and Damo’s other worldly vocalising». Il parle encore d’une «thermonuclear cavalry charge» et il donne le coup de grâce en comparant le jeu de Michael Karoli à «un monstrueux jet de dentifrice radioactif pressé par le fantôme de Jimi Hendrix.» Sa prose est encore plus fantastique que l’orgie sonique de Can. On ne connaissait pas le coup du dentifrice. Il a raison, c’est exactement ce qui se passe. Schlofffffff !

Dès «Eins», le monstrueux dentifrice surgit. Can est un groupe qui s’ébranle et qui va ensuite son petit bonhomme de chemin, avec un Damo qui s’embobine autour du beat. Il a raison d’être torse nu, car c’est du boulot. T’as voulu voir Maubeuge et tu vois du Can, avec un Jaki qui te bat ça si sec et un Czukay qui hoquette au bassmatic errant, et les deux autres complètement le fourniment de la surenchère métabolique. Can c’est spécial, ça dure longtemps, all nite long, prends tes précautions avant d’enter là-dedans. Depuis Can, il faut bien dire qu’on a jamais fait mieux en matière d’hypno teutonique.

Le mec qui signe les liners de ce Live atomique est le roi des nonchalants vorticistes. Il s‘appelle Wyndham Wallace. Il commence par t’informer que tu vas être déçu, car il n’a aucune info à transmettre, à part la date : 12 mai 1973 à L’Olympia. Il indique aussi que Damo allait quitter Can peu après ce concert. Il profite de l’occasion pour rappeler les pedigrees des autres cocos de Can, Schmidt et Czukay, «Stockhausen pupils», et Jaki Leibezeit «who’d turned his back on free jazz to become their so-called half-man half-machine drummer.» Et il ajoute, laconique comme pas deux : «Voilà c’est tout. That’s your lot. Luckily, it’s all you need to know.»

Il a raison, le bougre. Qu’a-t-on besoin de savoir de plus ? Autant s’immerger dans le Can insidieux de «Zwei», qui se met en place comme un gros scarabée. Jaki Liebezeit l’articule. On reconnaît bien l’attaque excédée de Damo le démon. Ils forment tous les 5 un scarabée sacré compact et bien plombé. On l’adore, comme on adorait autrefois les divinités. C’est un son allemand, très primitif, pré-teutonique, tu ne sais pas ce que tu fous là, mais t’es content d’être là. C’est un son libre qui palpite d’une façon bizarre, et tu entres dans leur jeu. Villon et Céline auraient adoré Can, c’est évident, car le son balance comme un pendu de Montfaucon et la gouaille vaut bien celle des tranchées de la putréfaction.

Wyndham Wallace se rappelle à ton bon souvenir en indiquant que Schmidt eut l’idée de monter Can lors qu’un trip new-yorkais. Wallace est content : à une époque dit-il où l’information qu’on cherche «is rarely more than a click away», le concert parisien de Can reste plongé dans le plus épais mystère - That’s precisely how I prefer my Can - C’est le côté mystérieux de Can qu’il préfère. Il continue de filer son coton vorticiste en indiquant qu’au moment où paraissait Monster Movie, il n’était lui-même pas encore paru. Il allait naître deux ans après. En grandissant, il se mit à lire les «weekly music papers» et découvrit que les artistes qu’il admirait le plus, Julian Cope et Mark Hollis citaient Can en référence - Par conséquent, alors que je sortais de l’adolescence, je crevais d’envie de découvrir le groupe qui avait su galvaniser mes héros - Il cite encore trois noms de gens qu’il admire, et pas des moindres : Lee Hazlewood, Tim Buckley et Scott Walker.

Le disk 2 démarre sur «Drei». Pur Babaluma d’Holger & Jaki. Damo ramène son Spoon dans la soupe. On retrouve le Can de rêve, puissant, hypno, libre. Ils luisent dans les éclairs de l’hypno. Ils développent une extraordinaire énergie propulsive et filent droit dans le néant sonique. Damo est balayé, il ne sert plus à rien dans cette tourmente, mais il va revenir, et le Karoli se met à sonner comme une chauve-souris devenue folle.

Wallace rappelle aussi qu’il en bavé avec Can, car zéro info dans le NME, zéro info dans le Melody Maker, zéro book on the shelves, zéro disk dans ses boutiques habituelles, et zéro K7 de ses copains. Et bien sûr zéro Can à la radio - Boney M after all didn’t count. On pensait tous que Can était un groupe américain et que Kraftwerk... well they were robots - Et pour couronner le tout, l’Angleterre voyait plutôt le krautrock d’un sale œil, et tout ce qui était allemand s’apparentait au nazisme. Alors le jeune Wallace s’est mis à imaginer Can - And in the hands of a teenage boy, imagination is a powerful tool.

Et hop, les Cannois tapent «Veir» sous le boisseau, ils grésillent le souffle, le Karoli fout le feu au boisseau. C’est à cet endroit précis que Kriss Needs devient fou : «Vier carriers into motorik overdrive, Schmidt setting his Pandora’s box keyboards to screaming flying saucer freak-out mode, detonating one of Can’s infamous ‘Godzilla’ meltdowns as their rampant kinetic energy erupts into mutual meltdown.» C’est du rock-writing de très haut vol. «The evocative killer punch comes with Schmidt’s luminescent baroque melody lathered by Karoli into 13 delirious minutes of Vitamin C. rhythm section flashing red before the tape cuts mid-flight.» Oui, ça coupe sec. Sans prévenir. Kriss Needs parle encore d’«untouchable alchemy», alors que ce Live se dirige vers la sortie avec un «Funf» confus et brouté de la motte. Encore du pur Can, ça grouille dans la barbouille. Toujours très entreprenant. En prise directe sur ta vie, c’est comme planté dans ta jugulaire, c’est ça, Can, ça te boit. Damo le démon chante sa supplique et ça se termine en forme de chou-fleur épileptique.

Signé : Cazengler, Con

Damo Suzuki. Disparu le 9 février 2024

Can. Live In Paris 1973. Spoon Records 2024

Wizards & True Stars

- My Chip Taylor is rich

(Part One)

Grâce à «Wild Thing» et à la belle version qu’en firent les Troggs, tout le monde connaît le nom de Chip Taylor. Mais attention, «Wild Thing» n’est pas très représentatif du génie composital du chap Chip. Comparé à l’Any Way That You Want Me d’Evie Sands, un album produit par Al Gorgoni et Chip, «Wild Thing» n’est que menu fretin. Any Way That You Want Me fait partie des œuvres majeures parues en 1970, et on en dit grand bien inside the goldmine. Bien sûr, les Troggs ont aussi tapé leur version d’«Any Way That You Want Me», mais sans vouloir manquer de respect à Reg Presley, la version d’Evie fait beaucoup envie. Après, chacun fait comme il veut ou comme il peut.

Chip Taylor est aujourd’hui une vieux crabe de 83 balais. Il ne s’appelle pas Taylor, mais Voight, et il est le frangin du Midnight Cowboy Jon Voight. Il doit donc sa réputation à l’extrême qualité de ses compos et de ses fréquentations : Al Gorgoni, Jerry Ragovoy ou encore Billy Vera. Alors on a deux moyens d’entrer dans son œuvre : soit par le dernier album qui vient de paraître, The Craddle Of All Living Things, soit par une petite compile de devinez-qui ? Oui une compile des gens d’Ace de Saint-Jean d’Ace, Wild Thing The Songs Of Chip Taylor, parue en 2009 dans la prestigieuse ‘Songwriters Series’, la collection du bout du monde. Tu ne peux pas aller plus loin.

Commençons si vous le voulez bien par le dernier album. On l’écoute surtout par curiosité, histoire de voir ce qu’un vieux crabe comme Chip a encore dans le ventre. The Craddle Of All Living Things sonne un peu comme l’album de la fin des haricots. C’est très exactement l’ambiance du dernier album de Johnny Cash. Chip chante à l’agonie, mais avec du souffle. Son morceau titre d’ouverture de balda est très chippy. On voit bien que le vieux a du métier. Mais en même temps, on le sent aux portes de la mort. Fin de la rigolade. «Animals On The Beach» est à la fois funèbre et beau. Pour la jeunesse et la modernité, il faudra repasser un autre jour. Il chante parfois d’une voix brisée, exactement comme Cash. Chip fait son Cash. Que fallait-il espérer ? De la belle ouvrage ? Il faut attendre «Sofia» pour voir un peu de viande. Il a une basse derrière et donc ça donne du doom de Chip. Ce mec compose jusqu’à la fin, c’est brillant et crépusculaire à la fois. Quel gros pâté de pathos ! Mais il sait reconnaître les ravages de la vieillesse - Twenty years ago/ I was an old man - Mais attention, le vieux crabe est encore capable de beauté, comme le montre «Talking About Yourself» qu’il vient chanter dans le creux de ton cou, on l’entend soupirer, c’est très vivant, on entend le moindre souffle, c’est étincelant de beauté mourante, on se croirait au bazar de la Charité avec une marionnette de Cagliostro, oh c’mon here/ Put your head on my shoulder/ Don’t say a word, et il ajoute, dans un dernier râle : «You’re better off/ Not saying a word.» Il va composer jusqu’à la fin, il a des chansons plein les poches, on se passionne encore pour «The Good & The Bad», il gratte encore son fonds de commerce tout crouni, il fait son vieux Cash, mais son luxe et son avantage sur Cash est de pouvoir composer. Il a du monde derrière lui sur «Closing Time», ça swingue, idéal pour un vieux crabe aussi légendaire - You are my closing time - Et comme c’est un double album, ça repart de plus belle avec la heavy country de «Give Her Away Jonny», il continue de pousser le bouchon du Cash assez loin. Il chante «That’s What I Like About The Sky», d’une voix de mineur du Kentucky en phase finale de cancer du poumon, mais il a un petit regain romantique - I miss you/ She says: hey you/ I miss you too - C’est le côté américain des vieux branleurs, ça n’aura jamais l’élégance de «La Javanaise». Puis on voit le vieux Chip s’engluer dans sa mare aux canards avec «Planetary Scheme Of Things». Il continue de viser l’harmonie viscérale. On le voit encore rôder dans sa vieille country poussiéreuse de vieux pépère baveux («One More Dream To Go»), et il s’amuse encore à son âge à balancer des chansons parfaites de baby I love you («I Don’t Know Much»). Et puis voilà la merveille tant espérée : «Someone To Live For», qu’il semble chanter dans un dernier souffle, c’est le romantisme des grabataires, ils veulent tous avoir une poule près d’eux au cas où ils feraient un malaise. Chip chante à la vieille émotion et c’est secrètement violonné. Il n’en finit plus de se vautrer dans l’excellence compositale. On ne s’ennuie pas un seul instant.

Sur la pochette de Wild Thing The Songs Of Chip Taylor, on voit le Chip tout jeune, debout près d’Al Gorgoni qui est assis au piano. Bien évidemment, les gens d’Ace ouvrent leur bon bal avec l’imbattable «Wild Thing» des Troggs, c’mon hold me tight. On retrouve aussi Evie Sands à deux reprises, avec «I Can’t Let Go» et «Run Home To Your Mama» : là tu as tout, l’Evie et l’envie d’Evie, elle est franchement énorme. Evie vit sa vie. Tu y vas les yeux fermés. Dans les liners, Chip dit l’avoir découverte au Brill, lorsqu’elle montait au 8e étage, au bureau de Teddy Vann. Evie avait alors 15 ans. Chip la repère à sa voix, wow this girl can sing ! En plus, il la trouve attractive. Il lui propose de lui écrire des chansons, alors Evie s’émoustille. Elle dit adorer bosser avec Al et Chip. Elle fait même craquer Leiber & Stoller. Mais Jackie Ross et les Hollies vont enregistrer ses hits et lui damer le pion. Evie n’aura pas le succès escompté. Ce qui frappe le plus dans cette compile, c’est la qualité des interprètes féminines : Lorraine Ellsion, Tina Mason, Merrilee Rush, Madeline Bell, Aretha et Dusty chérie, rien que des reines de Nubie. Lorraine Ellison tape «Try (A Little Bit Harder)», elle t’éclate vite fait le Bit Harder. C’est tiré de l’album Stay With Me qui, dirons-nous, est l’un des plus grands albums de Soul de tous les temps. Chip raconte qu’il a composé ce hit avec Jerry Ragovoy pour Garnet Mimms, mais Jerry lui a demandé de l’adapter pour Lorraine et bien sûr, c’est Janis qui va le populariser. Puis tu tombes sur l’«Angel In The Morning» qui donne son titre à l’album de Merrilee Rush, la chouchoute de Chips. Te voilà au cœur du mythe d’American. «Angel In The Morning» aurait dû être un hit pour Evie, mais Chips et Tommy Cogbill l’ont prise de vitesse. Le seul hit qu’Evie aura avec une compo de Chip sera «Any Way That You Want Me», qui n’est pas sur la compile : c’est la version de Tina Mason qu’ont choisie les gens d’Ace. Madeline Bell tape un fantastique «Picture Me Gone» et entre dans la légende. C’est tiré de son premier album, Bell’s A Poppin’. Pur genius encore avec Aretha et «I Can’t Wait Until I See My Baby’s Face». Aretha t’explose le Chip au Sénégal, elle te groove ça vite fait entre tes reins. Chip co-signe cette merveille avec Jerry Ragovoy, et indique, précision importante, que ça date de la période Aretha pré-Atlantic - One of the best of her pre-Atlantic sides - Billy Vera compose aussi avec Chip. Ensemble, ils pondent «Make Me Belong To You» que chante Barbara Lewis. Elle tape ça au heavy groove supérieur d’open your heart/ It’s up to you. Chip adore Billy Vera - He had that R&B thing to him and a pop-ish thing in his writing - Billy Vera duette deux fois sur la compile, avec Judy Clay pour «Country Girl-City Man», et avec Nona Hendryx pour «Storybook Children». Le duo Billy/Nona est fantastique. Ils sont les rois de la soirée. Dusty chérie explose «Don’t Say It Baby», avec son pâté de foi, elle fait tout de suite autorité, et Little Eva, qui vient à la suite avec «Wake Up John», est fabuleusement américaine. Côté découvertes, on est bien servi, à commencer par The Pozo-Seco Singers de Don Williams et «I Can Make It With You», quasi spectorish, wild big pop d’époque. Chip dit l’avoir composé pour Jackie DeShannon.

Alors on va jeter un œil du côté des Pozo-Seco Singers, ça ne mange pas de pain. Deux albums, Time, paru en 1966, et I Can Make It With You, paru l’année suivante. Alors attention, ce sont deux très beaux albums de folk-rock à l’ancienne, produits par Bob Johnston, le mec qui produisit Dylan à ses débuts. Sur Time, il faut attendre le «Come A Little Closer» de fin de balda pour frémir un bon coup : belle country infestée des sales petites incursions de Russell Thornberry. Susan Taylor est fabuleusement sincère, douce et féminine dans «If I Fell», et puis on s’incline devant la beauté de «Tomorrow Is A Long Time», chanté aux trois voix de concorde et à la bonne franquette d’entente cordiale. Il est important de préciser que Don Williams, Susan Taylor et Russell Thornberry sont texans. Ils finissent cet épatant balda avec une cover de «Gantanamera» dévorée de baisers d’espagnolades. Ah comme ils sont fins, les Pozo ! En B, on trouve une superbe cover d’«You’ve Lost That Lovin’ Feelin’». Ils tapent dans le dur avec un feeling extravagant. C’est Don Williams, qu’on surnommait the Gentle Giant, qui mène la danse au groove masculin de who-oohh that lovin’ feelin’ - It just makes me feel like crazy/ Baby - Ils sont encore plus fins que les Righteous et ils montent à l’assaut du baby baby, à coups d’If you love me/ Love me/ Like you used to doooo, et ça monte au don’t/ Don’t/ Don’t let it slip away, ils ne montent pas complètement là-haut comme Bobby Hatfield, mais ils groovent le bring it back to me, woo-oooh. Magie pure.

C’est donc sur I Can Make It With You qu’on retrouve l’hit du même nom signé Chip Taylor et la belle prod Spectorish de Bob Johnston. Un vrai hit d’époque. Bizarre que les Pozo-Seco soient passés à la trappe. On se régale plus loin de «Mary Jenkins», un fast country strut attaqué comme une diligence, solide, ventre à terre, pur jus de dirt road. Le reste du balda est très friendly, très chaleureux, mais rien de notable. On retrouve l’énorme prod de Bob Johnston en B avec «Look What You’ve Done», monté comme un hit des Righteous. Mêmes dynamiques. Impressionnant ! C’est Susan Taylor qui chante «Almost Persuaded» et franchement, elle vaut toutes les reines du genre. Le coup de génie se planque au bout de la B des cochons : «Blue Eyes». Prod énorme + Russell Thornberry, ça ne peut faire que des étincelles. Il gratte ses poux en quinconce, et sonne comme une trompette mariachi. Génie sonique pur, il y va à l’espagnolade invertie et derrière, ça bat le beurre de la joie de vivre. Ce «Blue Eyes» est un cas unique dans l’histoire de la pop US : un manège enchanté. Encore merci à Ace d’avoir déterré ce fabuleux trio, via Chip Taylor.

Nouveau choc émotionnel avec Walter Jackson et «Welcome Home», big voice de Welcome home my baby, c’est littéralement renversant de power. Ce blackos qui ressemble à Bo Diddley est un OKeh guy. C’est l’une des Soul balads préférées de Chip qui dit aussi adorer la version de Dusty chérie. Chip regrette de ne pas avoir rencontré Walter Jackson. Il était marié et père de famille à l’époque, il composait ses hits et rentrait vite fait à la maison. Le «My Johnny Doesn’t Come Around Anymore» de Debbie Rollins sonne comme un hit des Ronettes. Une petite black, 3 singles et puis s’en va. C’est d’un kitsch à toute épreuve. Heureusement qu’Ace est là pour nous ramener toutes ces merveilles, car elles disparaîtraient à jamais. Qui aurait l’idée d’aller déterrer un single de Debbie Rollins ?

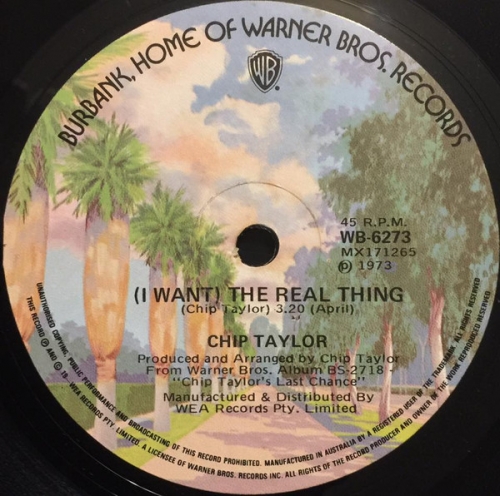

Chip profite de son commentaire sur Little Eva pour rappeler que le Brill était en fait un ensemble de trois buildings : 1650 Btoadway, où il bossait, 1619 Broadway qui était le vrai Brill Building, et down one block, on the East side, se trouvait Screen Gem Music où bossaient Carole King et Gerry Goffin. Et puis tu as Stoney Edwards et «Blackbird (Hold Your Head High)», oh l’incroyable profondeur du deepy deep ! On croise rarement un cut de country Soul aussi capiteux. Cette belle aventure se termine avec Chip et «(I Want) The Real Thing» tiré de Chip Taylor’s Last Chance. Il te tape ça au nez pincé. Il a du swagger plein la bouche. Ce démon fait le yodell de real thing, un real deal de real voice, il est tellement à l’aise à Memphis Tennessee, tu le vois à l’œuvre et oh yeah !

Tony Rounce et Mick Patrick qui conduisent l’attelage des liners concluent ainsi : «One of the greatest singer-songwriters of the past 50 years. You want the real thing? Here’s Chip Taylor.»

Il n’existe pas à proprement parler de littérature sur Chip. Raison pour laquelle les booklets des gens d’Ace sont tellement précieux. Le seul Chip book qu’on pourra se mettre sous la dent est son «journal de voyage», Songs From A Dutch Tour, publié en 2008. Comme il est célèbre aux Pays-Bas, et qu’il y tourne intensément, il décide d’en faire le thème d’un petit book graphique. Il est aisément rapatriable, aussi le rapatrie-t-on vite fait. Lorsqu’il arrive, on se frotte les mains. L’objet se présente bien : brave petit A5 de moins de 200 pages imprimées sur un satimat bien kaoliné. L’ensemble se veut haut en couleurs. Le graphiste devait avoir carte blanche, car il a la main lourde sur les effets de croc-en-jambes et les doubles à ressorts bruyants. Il peut même se montrer vindicatif, il trafique des photos à la recherche d’effets et joue avec la titraille comme le chat avec la souris. On se croirait parfois dans un magazine à la mode des années 90, du type The Face ou Arena, en plus ramassé. Le miam miam d’accueil laisse place à un léger désenchantement et on commence à se méfier. Cette exubérance graphique est probablement l’arbre qui cache la misère. On attaque donc la lecture avec circonspection. Comme le texte n’est pas très dense, on évalue le temps de lecture à quatre ou cinq heures, ce qui comparé à l’éternité, n’est pas grand-chose.

Chip commence par raconter son histoire, rappelant qu’à 16 ans, il était le lead singer d’un groupe qui s’appelait The Town & Country Brothers et jouait de la country et du rockab deux fois par semaine dans les Irish bars de Yonkers, à New York. On voit aussi une fantastique photo de Chip gamin avec ses frères aussi blonds que lui et que son père, un Daddy Voight qui a des allures de dandy new-yorkais. Puis il attaque sur son alter ego Chip Taylor the gambler. On entre alors au Casino de Martin Scorsese. Chip se dit aussi obsédé par le jeu que par la musique. Gamin, il accompagne son père to his late night gin rummy games. Son père n’était pas mauvais joueur, mais Chip indique que le retour à la maison était plus joyeux quand il avait gagné. Alors il a décidé à cette époque de sa vie qu’il serait du côté des winners. C’est à peu près la seule confession qu’il nous livre.

Même quand il commence à gagner du blé avec ses compos, il continue chaque jour de jouer aux courses. Il séjourne parfois plusieurs semaines d’affilée au Casino d’Atlantic City, New Jersey. Il est dingue de blackjack. Il enregistre deux albums avec Trade Martin et Al Gorgoni, et en 1970, il enregistre son premier album solo, Gasoline. Quand il enregistre Last Chance pour Warners Bros, les mecs du label sont bien embêtés : «That’s a wonderful album, Chip - but it’s a country album - and we dont have a country division.»

Quand il en a marre de subir la tyrannie des labels, il décide d’arrêter la musique pour se consacrer uniquement au jeu - I was enjoying and doing well with my gambling and I just started spending all my time on it - Mais comme il est repéré par De Niro comme «compteur de cartes», il est viré du Casino. Alors il se contente de jouer aux courses - So it was all horses for me - Mais la passion pour la musique le reprend et il veut ré-éprouver les feelings qu’il éprouvait en 1975 quand il jouait pour dit-il the wonderful Dutch people. Alors il arrête le gambling pour de bon.

Puis il attaque le chapitre Carrie Rodriguez avec laquelle il duette sur trois albums. Carrie joue du violon, elle accompagne Chip sur scène au Texas, il la repère et il lui demande si elle sait chanter. Elle répond qu’elle veut bien essayer quelques harmonies vocales. Chip va la former. Il adore chanter avec elle. Il sent le gros truc. Elle est très jeune et Chip a déjà des cheveux blancs. Le book grouille de photos du couple. Il la fait chanter sur «Storybook Children», ce hit énorme qu’il composa jadis avec Billy Vera et qu’on retrouve sur l’excellent album que Billy a enregistré avec Judy Clay. Chip et Carrie tournent aux États-Unis et le public les ovationne. C’est le début du duo Chip Taylor & Carrie Rodriguez. Chip ajuste les chansons pour elle et ils enregistrent l’album Let’s Leave This Town. Et paf, te voilà une fois de plus avec un big album sur les bras ! Ça grouille de duos d’enfer, de coups de génie, de country strut, de Beautiful Songs et de grosses compos. Le meilleur exemple de grosse compo est l’«You Are Danger» qu’on trouve vers la fin, un heavy balladif dramaturgique - You are trouble - il se méfie d’elle. Et sur d’autres cuts comme «Was That For Me», il chante dans ton cou, avec cet incroyable power de la proximité. Chip Taylor a du génie, ça on le sait. Mais c’est encore plus criant quand il ramène Carrie Rodriguez en studio avec lui. Il en fait une country-star en devenir. Dans le giron de Chip, elle brille d’un éclat certain. Il suffit d’écouter le morceau titre : Chip déboule et elle arrive aussitôt après. L’album démarre avec une fast-country de bonne aubaine, «Sweet Tequila Blues». Elle y va au petit sucre androgyne, la Carrie. On comprend que Chip ait craqué, et elle ramène son Texas fiddle. «Extra» sonne plus manouche, c’est elle qui attaque, suivie par un solo de jazz guitar, Chip rentre sur le tard. Cet «Extra» est d’une grandeur imparable. Ils passent à l’heavy country avec «There’s A Hole In The Midnight». Pure magie ! Carrie te fend le cœur et Chip reste d’une justesse incroyable - Girl it’s no good without you - Et voilà le coup de génie : «Storybook Children». Carrie le prend à bras le corps et ça bascule dans la magie pure. Chip arrondit les angles de la mélodie pour mieux te fasciner. Carrie est encore merveilleuse d’à-propos avec «Do You Part» - Do you part/ Don’t sing that song no more - Elle rentre bien dans le chou du lard. Toutes ses attaques sont d’une pureté sublime, comme le montre encore «His Eyes», elle arrive avec de la lumière dans la voix, c’est elle qui attaque «Say Little Darlin’» au violon country, c’est plein de vie, géré au petit tatapoum de cul serré, elle y va au sucré avarié de country star en devenir, et Chip vient faire son chaud mentor sur le tard du cut. Elle te violone encore «Midnight On The Water» comme une Tzigane du Texas, mélange parfait des saveurs avec la délicatesse des coups d’acou.

Le duo devient, nous dit Chip, «the top duet team in the U.S. alt-country arena.» Ils font encore deux albums ensemble : The Trouble With Humans et Red Dog Tracks. The Trouble est un petit peu moins dense que l’album précédent, mais bon, on ne va pas cracher dans la soupe. Les duos d’enfer et les coups de génie sont au rendez-vous, tiens, comme cette fast country de «Laredo», avec le souffle du violon dans la foulée, on sent le Chip de choc, le mec très abouti. Tous les deux, ils deviennent faramineux. Même topo avec «Dirty Little Texas Story», duo d’enfer enluminé par le mécanisme country de Carrie, elle chante à l’accent traînant, presque perçant. Ils font de l’art. Leur mariage de voix est sexy, plein de jus. Ils se marient encore si bien avec «We Come Up Shining», pure magie spirituelle de we come up shining yes we do. Ils s’amusent bien à mêler leurs baves. Sur «All The Rain», ils passent à la hard country dansante, grosse énergie avec Carrie et son violon virevoltant en tête de gondole. Et cette merveilleuse country titube avec «Curves & Things». Violon mal ajusté et beat country, quelle superbe déshérence !

Et voilà Red Dog Tracks qui vient encore culminer au sommet de l’art country, et ce dès «Must Be The Whiskey», joli duo de rêve, le souffle chaud de Chip et le sucre éhonté de la belle Carrie. Carrie on ! Et ça explose encore à la suite avec «Keep Your Hat On Jenny», Carrie l’attaque au violon country avec une prodigieuse énergie et elle croasse dans le brouet. Alors tu cries au loup, ça reste du très grand art. Ils bourrent bien le mou de l’intimisme avec «Oh Set A Light». Très chippy. Fantastique développé des deux voix. Chip Taylor a du génie et Carrie aussi. «Private Thoughts» est plus groovy. Le chap Chip crée encore une fois de la magie, il est même spécialiste des tours de magie, comme Mandrake. Back to the heavy country power avec «My Bucket Got A Hole In it», duetté à la peau des fesses avec un banjo in tow. Et ça peut devenir très sexuel comme le montre «I Can’t Help It (If I’m Still In Love With You)». C’est le duo country le plus romantique et le plus sensuel de l’histoire des duo country romantiques. Ils saturent le cut de romantica, ah il faut les voir mêler leurs baves. «Son Of Man» sonne comme du stuff de staff, bien propulsé au banjo ravageur. Carrie ramène sa fraise sur le tard et Chip fait des aveux - I am the son of man - elle le reprend aux chœurs et Chip se fend d’un Jesus/ He died for me.

Chip est très mystérieux sur la nature de leur relation - When I heard her voice hit mine for the first time in Texas, she had the magic - Il précise que sa voix lui donnait des frissons. Ça ressemble donc à une relation platonique. Il dit plus loin qu’il a appris à maîtriser ses émotions pour vivre «this complicated but beautiful relationship». On n’en saura pas davantage. Puis elle va enregistrer un album solo et ira voler de ses propres ailes.

Chip attaque ensuite le journal de voyage proprement dit et ça devient compliqué, car il passe son temps à décrire les hôtels, les restaus et à dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil au Dutchland. Ces pages sont d’une effarante platitude. Elles font penser aux gens qui photographient leur breakfast à Glasgow pour «le mettre sur FaceBook».

Le CD encarté dans la troisième de couve du Chip book est plus appétissant. Chip documente son voyage en Hollande musicalement et ce grand artiste nous réchauffe bien les portugaises, et ce dès «Red Sidewalk» et sa fantastique allure de country strut. On ne peut que se prosterner devant l’indéniable présence de big time Chip. C’est à la fois puissant, beau et raffiné, chanté au gras du menton, aw yeah. S’ensuit une Beautiful Song : «Rose Of Arnhem Town», qu’il prend à la dylanesque et avec une extraordinaire profondeur de champ. Alors tu suis Chip à la trace. Sur quelques cuts («Down By Law» et «Jack Of Diamonds/Queen of Hearts»), il sonne exactement comme le vieux Cash. Il trempe dans la même intimité de vieil homme confronté à la mort qui rôde. Alors pour se remonter le moral, il passe au boogie avec «Dorine Dorine» - You’re a big shot girl - Chaque cut accroche, par la qualité du chant et par la nature profondément sincère du songscraft. Comme Dylan, il chante ses rencontres («Song For A Dutch Girl») et te réchauffe encore avec «Mema I Miss You From Here», il chante dans ton cou et il repart en père peinard sur la grand-mare des canards avec «Faded Blue» - You broke my heat in two/ And now my skies are faded blue - Country de rêve, c’est évident. Artiste de rêve, c’est encore plus évident.

Signé : Cazengler, Chip à l’ancienne

Chip Taylor. The Songs Of Chip Taylor. Ace Records 2009

Chip Taylor. The Craddle Of All Living Things. Train Wreck Records 2023

The Pozo-Seco Singers. Time. Columbia 1966

The Pozo-Seco Singers. I Can Make It With You. Columbia 1967

Chip Taylor & Carrie Rodriguez. Let’s Leave This Town. Train Wreck Records 2002

Chip Taylor & Carrie Rodriguez. The Trouble With Humans. Train Wreck Records 2003

Chip Taylor & Carrie Rodriguez. Red Dog Tracks. Train Wreck Records 2005

Chip Taylor. Songs From A Dutch Tour. Train Wreck Records-Ambo Anthos Publ. 2008

L’avenir du rock

- La Saint Valentine

Chaque année, l’avenir du rock fuit les fêtes. Il ne supporte pas l’idée des beuveries programmées et la vue du moindre sapin de Noël lui donne de l’urticaire. Oh et puis ces cadeaux que s’offrent les gens par obligation ! L’hypocrisie sociale atteint alors son sommet. La dernière fois qu’il s’est retrouvé piégé dans un réveillon, il est allé vomir discrètement. Le bal des simagrées lui donnait la nausée. Alors pour éviter de revivre des horreurs pareilles, il prend un billet d’avion et traverse la Méditerranée pour aller marcher dans le désert. Au moins, personne n’ira l’importuner avec une invitation à réveillonner. Il se rend généralement à Ouarzazate. Dépaysement total garanti. Au lieu d’avoir à supporter la vue d’une grosse femme vulgaire dévorant des biscottes tartinées de foie gras, il jouira pleinement du spectacle de très belles femmes berbères aux visages tatoués. Comme Brian Jones, l’avenir du rock est fasciné par ces femmes qu’on dit légères. Elles seraient à ce qu’on dit tatouées sur tout le corps. Alors il se renseigne auprès du guide qui doit l’emmener dans le désert. Celui-ci s’empresse de confirmer les rumeurs :

— Oh oui, Sidi avenil, li joulies gazelles al portent di tatouages sul tout le corl, tooooout le corl, mais si tou veux voil li tatouazes sul toooout le corl, faut donner beaucoup dilhams.

Cette information pique la curiosité de l’avenir du rock. Le Baudelairien qui sommeille en lui s’éveille.

— Bon c’est d’accord. Mais je reviendrai au mois de février avec un bouquet de roses blanches.

La perplexité qui fige le visage du guide amuse beaucoup l’avenir du rock.

— Ne fais pas cette tête-là Omar ! Chez nous, on fait la cour aux femmes avec des roses, pas avec des dirhams. C’est pourquoi je reviendra à la Saint-Valentine.

L’avenir du rock fait coup double : il rend à la fois hommage au romantisme baudelairien et au last dandy on earth, Billy Valentine.

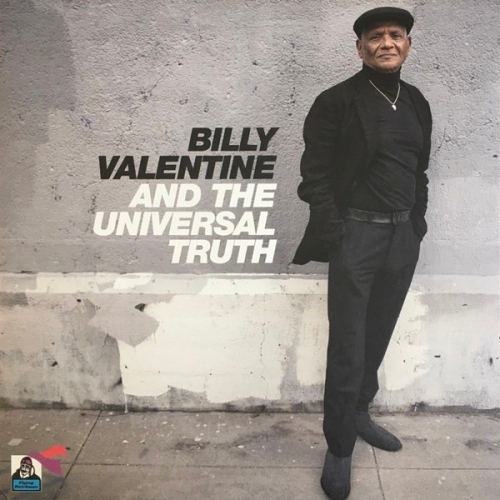

La parution du nouvel album de Billy Valentine est un autre coup double : retour d’un vétéran du groove avec un album produit par Bob Thiele Jr, fils du fondateur de Flying Dutchman, label légendaire qui du coup refait surface, associé à l’aussi légendaire Acid Jazz. Sur Flying Dutchman, on trouvait autrefois des géants du groove du calibre de Leon Thomas et de Gil Scott-Heron.

Billy Valentine & The Universal Truth est surtout un album de covers. Billy Valentine ne tape que dans le haut du panier, à commencer par un vieux hit de Curtis Mayfield, «We The People Who Are Darker Than Blue». Tu as tout de suite le deep groove du we the people d’Acid Jazz, et ça tourne très vite à la merveille inexorable, soutenue par une stand-up de round midnite. Tu te cales bien dans le groove et tu flottes. Billy revient au chant suspensif après un solo de sax free d’une rare virulence. Il enchaîne avec l’«Home Is Where The Hatred Is» de Gil Scott-Heron. Il est important de préciser à ce stade des opérations que Billy est un black engagé. Dans une courte interview donnée à Uncut, il dit chanter en mémoire du pauvre George Flyod dont un policier blanc a écrasé la gorge en direct devant les caméras du monde entier, histoire de rappeler que les pigs haïssent toujours autant les niggers. Rien ne changera jamais. Billy tape le Gil en mode heavy groove d’Acid Jazz. Il vise le deepy deep absolu, ca voix résonne dans le fond du groove urbain, c’est à la fois fantastique et plein d’esprit, d’une extrême finesse. Il lève le poing pour attaquer «My People...Hold On» d’Eddie Kendricks, c’est embarqué aux clameurs de gospel, Billy se fond dans l’épaisseur du groove, les chœurs sont là et ça prend une ampleur sidérante. «My People...Hold On» sonne comme un prodigieux appel à l’émeute. Ça groove heavily au tampani - My people ! - Il a raison de rameuter les foules. Retour au calme relatif avec l’«You Haven’t Done Nothin’» de Stevie Wonder. C’est slappé de frais au round midnite. Ce vieux Billy est extrêmement intrinsèque. Comme Bobbie Gentry, il sait entrer sous la peau. Et paf, alors qu’on ne s’y attendait pas, il tape dans l’intapable : «The Creator Has A Master Plan» de Pharoah Sanders et Leon Thomas. Il est le seul avec Jeffrey Lee Pierce à savoir monter un coup pareil. Sa mouture est visitée par la grâce et le slap de Linda May Hang Oh. Pure magie - There is a place/ Where love will always shine - On nage en plein mythe, dans l’excelsior de l’aboutissement, là tu dérives au gré des vagues. Tu as même un solo éclaté dans l’éclat de Jeff Parker. Sax du diable ! Ces mecs te réinventent l’extase. Billy tape ensuite le «Sign Of The Times» de Prince. C’est pas aussi jouissif que le Pharoah. Le Sign sonne trop comme un groove à la mode, il ne dégage pas autant de chaleur que le Creator. See what I mean ? À la mode. Si c’est pas ton monde, c’est pas ton monde. Comme Graham Bond, Billy saute à pieds joints dans le «Wade In The Water». Retour au vieux rootsy de gospel batch. Idéal pour des groovers aussi invétérés. Billy y va doucement. Un solo de jazz illumine la scène. Toujours Jeff Parker. Ce démon de Billy sait driver son Wade. Il termine avec «The World Is A Ghetto», vieux hit politique de War. Billy reste terriblement impliqué.

L’actualité fait parfois bien les choses. Voilà que paraît ces jours-ci This Is Flying Dutchman 1969-1975, une brave petite compile BGP, un label qui est, comme chacun sait, une filiale d’Ace. En réalité, cette compile est un festin de roi. Rien qu’avec le «Friends & Neighbours» d’Ornette Coleman, t’es repu. Repu de son et de modernité. Wild urban groove, tapé aux chœurs du quartier. T’es dans le vrai. Ornette le crack chasse les vieux démons. Et puis tu as Leon Thomas, avec «Just In Time To See The Sun», fast groove flanqué d’excellence, bassmatic, sax, piano, tout est enclenché pour le pire du meilleur, tu en avales ta gourme, et puis «Echoes», où Leon ramène sa flûte de Pan, il selle son cheval, yeahhh-hiiiin eh-hiiin ouuuh ! Il tape son groove en père peinard, il yodelle à la surface d’un océan de classe. Quelle merveille ! Leon est un sérieux client, il ne fait pas les choses à moitié. Il s’investit à fond, et là tu as tout : le yodell, le groove, les contretemps pianotés dans l’entre-deux, c’est assez dément et même complètement génial, yeeh ooohh oouhh ! L’autre grosse pointure du Dutchman c’est comme on l’a dit Gil Scott-Heron. On le retrouve avec deux cuts politiques, «The Revolution Will Not Be Televised» et «Withey On The Moon». Il se fout de la gueule des petits culs blancs cosmonautes. Il a raison. Il a aussi raison de penser que la révolution ne sera pas télévisée. Il parle de son temps, ça ne concerne pas George Flyod. Aujourd’hui, les choses sont plus automatiques. Une flûte suit Gil dans sa diatribe. C’est très seventies, avec un sens aigu du groove et des boots qui a depuis longtemps disparu. L’autre tête de gondole du Dutchman, c’est Lonnie Liston Smith & The Cosmic Echoes. Lui aussi a deux cuts, «Expansions» et «Peaceful Ones». Avec Lonnie, ça monte tout de suite au paradis. Il te fidélise avec un son parfait, beau et groovy. Quelle quiche ! Il joue son «Peaceful Ones» aux notes épaisses et comme suspendues dans l’air, il use et abuse de son charme, on comprend que les gens d’Ace aient flashé sur lui. Avec «Expansions», il sonne comme un universaliste. Il a tous les atouts, il bouillonne de vie, il flûte son élan surnaturel et le pique de percus du diable. Pur genius ! Un vrai voyage au charmant pays du groove. Ça s’écoute comme du petit lait. Et puis tu as des artistes moins connus comme Cesar avec «See Saw Affair», latin jazz funk group de San Francisco, avec une certaine Linda Tellery au chant. Quelle santé ! Itou avec Esther Marrow et «Peaceful Man», une vraie voix, elle ramène un sacré paquet de pathos, Esther a le power ! Le Black Power ! Tu la suis les yeux fermés. Magnifique artiste ! Gato Barbieri est plus connu, Gato est même la cerise sur le gâtö du latin groove, le voilà avec «Bolivia», il te fait l’exotica du diable, il n’a pas son pareil pour t’entourlouper. Si tu l’écoutes, t’es baisé. Nouveau coup de semonce avec Harold Alexander et «Mama Soul». Ce mec est un fou. Il attaque à la Méricourt de flûtiste. Il souffle dans sa flûte, on croit qu’il chante, non, il groove son biz. Il est un peu barré, il sonne comme Screamin’ Jay, sur fond de beat sec et sérieux. Encore une merveille : le «Soulful Strut» de Steve Allen, monté sur un bassmatic digne d’Archie Bell. Même pulsion. Encore de l’universalisme à la Dutchman. Tu sors de là épuisé.

Signé : Cazengler, Valentinette

Billy Valentine & The Universal Truth. Flying Dutchman/Acid Jazz 2023

This Is Flying Dutchman 1969-1975. BGP Records 2023

Anagonda

- Part Two

D’une certaine façon, on l’attendait comme le messie. Jalen Ngonda est de retour sur la petite scène, accompagnée cette fois par une belle triplette de petits culs blancs.

Et c’est vite embarqué pour Cythère, il gratte une Jaguar et place ses parties vocales au sommet d’un art qu’on appelle la Soul. Et lui, il fait déjà partie des géants du genre. Inspiré par Sam Cooke et Marvin Gaye, mais il amène autre chose, une espèce de puissance dans le falsetto. Le petit Jalen de miséricorde est déjà un chanteur accompli. Tout est parfait en lui : sa présence, sa silhouette, sa discrétion vestimentaire, et même une certaine forme d’humilité. Comment un mec aussi gentil peut être aussi doué ? C’est le genre de question qu’on peut se poser, quand on ne sait pas quoi penser. Comment un jeune black sorti de nulle part peut-il éclater ainsi au grand jour ? Une chose est certaine : on assiste à l’avènement d’une authentique superstar. Il dispose de toutes les mamelles du destin, la voix, les compos, la silhouette. Il incarne cet équilibre recherché par tous les apprentis sorciers, celui qui s’établit entre le spirit et le look, c’est-à-dire le talent et la présence. Jeune, il est déjà parfait. Le fait qu’il gratte une gratte ajoute encore à son prestige. Il gratte un son de clairette discret mais présent.

Lorsqu’il gratte un barré, deux de ses doigts dépassent du manche. Il attaque son set avec «Rapture», épiphénomène de Soul des jours heureux, et très vite, il va rendre hommage à Eddie Kendricks avec une cover de «Day By Day». C’est à couper le souffle. Puis il va enfiler ses hits comme des perles, «Give Me Another Day», «Come Around And Love Me», «Just Like You Used To» et finir avec «If You You Don’t Want My Love», avant de revenir pour un rappel en forme de cerise sur le gâtö : il va duetter avec MT Jones une version extraordinaire d’un vieux hit d’Aaron Neville, «Tel It Like It Is». Si tu aimes la magie, elle est là. Cut parfait repris par deux voix parfaites qui vont chercher l’unisson du saucisson. Au-dessus, il n’y a plus rien.

C’est un peu comme lorsqu’on monte juste au-dessus des nuages : à part l’infini, il n’y a plus rien. C’est en gros ce que propose Jalen Ngonda sur scène, une sorte d’accès à un infini de pureté marmoréenne. Comme l’ont fait avant lui Aaron Neville, Sam Cooke, Marvin Gaye, Eddie Kendricks et quelques autres.

Le voilà lancé, le petit Jalen de miséricorde. Comme son premier album sort sur Daptone, il risque de devenir vite fait une star internationale. Come Around And Love Me s’ouvre en plus sur un coup de génie, le morceau titre, un shoot de fast Soul édifiant. C’est du Sam Cooke propulsé dans le futur, il chante avec une niaque extra-sensorielle, tu crois rêver tellement c’est pur et dur, groové dans l’essence même de la Soul. Le petit Jalen s’enracine dans Sam Cooke et Marvin, mais en plus puissant. Daptone, baby ! «If You Don’t Want My Love» est bourré de son. Il chante comme un dieu black, au registre le plus pur. Il perd la magie pendant deux ou trois cuts et elle revient avec «Just Like You Used To». Te voilà au paradis, caressé par un solo de sax. Pur génie de black groove. «What A Difference She Made» est d’une beauté purpurine. Le petit Jalen est un magicien, il a tout le savoir de Daptone derrière lui, c’est immensément beau. Le frotti du siècle ? Va-t-en savoir. Avec «Give Me Another Day», il tape la Soul des jours heureux, il te colle littéralement au plafond, il faut le voir pulser son give me/ Just one more day ! Il termine cet album somptueux avec «Rapture», un autre shoot de Soul des jours heureux. Il rentre bien dans ses godasses de superstar. Ah il faut entendre ce power, en plus c’est orchestré à outrance, violonné, avec des percus, et le petit Jalen se glisse au centre de cette Soul monstrueuse d’éclat et de beauté. C’est franchement digne de What’s Going On, oui ils sont dans ce trip.

Signé : Cazengler, ngondale à Venise

Jalen Ngonda. Le 106. Rouen (76). 25 mars 2024

Jalen Ngonda. Come Around And Love Me. Daptone Records 2023

Inside the goldmine

- Rich comme Crésus (Part Two)

Roch ne portait qu’un seul tatouage : Arzach chevauchant son Ptéroïde, un personnage que dessina jadis Moebius. Il le portait sur l’épaule et le montrait rarement. Seulement s’il t’avait à la bonne. Roch courait chaque jour, il pouvait courir le marathon. Il était beau et aurait pu faire du cinéma. Il était drôle et aurait pu remplir des cabarets. Il aimait surtout pêcher, et par goût du danger plus que par nécessité, il braquait des banques. Commet étions-nous devenus amis ? Par le plus grand des hasards. Un hasard qui se perd dans les minutes du sable mémorial. Toujours est-il qu’on fut pendant un temps inséparables, on papotait jusqu’à l’aube dans ce bar de Montparnasse ouvert toute la nuit, ça allait des aventures hilarantes de Gégé le Glaçon au gros pif de McClure dans Blueberry, des souvenirs du chimiste de la French Connection aux exploits d’un Red Baron recyclé dans la bataille de Midway, et si il évoquait le souvenir de Dan Lavini, alors on s’étranglait de rire, puis pour se calmer, on allait aux gogues rouler l’un de ces gros joints dont il était tellement friand, et alors que le soleil trahissait une aube bien pâle, on se retrouvait tous les deux sur le trottoir à humer le vent pour choisir une direction. On repartait généralement vers Vincennes où se trouvait sa planque. Puis il allait courir dans le bois pendant deux heures, revenait se doucher et on retournait déjeuner en ville. Il sortait d’un sac de sport une grosse liasse qu’il aimait à rouler sous un élastique, comme le font les gangsters de Scorsese. Il achetait des bijoux et du parfum pour sa copine mauricienne qui était aussi call-girl, et on allait s’asseoir à la Fnac des Halles, parmi les gamins, au pied des étagères du rayon BD, pour feuilleter les Passagers du Vent de François Bourgeon, les McCoy de Palacios et toutes ces aventures de Corto Maltese dont on ne se lassait pas et qui semblaient lui servir de modèle. Au point qu’un jour Roch décida de quitter Paris pour les mers du Sud. Nous nous revîmes par le plus grand hasard au bar d’un «hôtel» de Fort-Dauphin, au Sud de Mada. Une barbe hirsute lui dévorait le visage. Son regard était encore plus clair qu’avant. Il était torse nu sous une veste de treillis et portait à la ceinture une machette dans son étui. Un immense sourire lui éclaira le visage et il croassa : «Alors chaumier, Tsi-na-pah vu Mirza ?»

On l’a bien compris, Roch et aussi riche que Rich. Ils ne courent pas le même genre d’aventure, mais au fond, si on y réfléchit bien, c’est tout comme.

Rich entra dans le circuit avec le premier album des Black Halos qui date de 1999 et Tsi-na-pah de titre. La boîte est toute noire, comme Mada. «Shooting Stars» plante le décors : niaque canadienne allumée aux lampions. C’est chanté sale. Volonté affichée de déplaire. Ça chante au dégueulis et ça part aux chœurs d’Irish pub, avec des oooh très Dollsy. On voit bien que ces Canadien écoutent les bons disques. C’est assez explosif car Billy Hopeless chante dans la chaudière. C’est vrai que leurs pluies d’accords sont connues comme le loup blanc. À l’époque, ça finissait par devenir ennuyeux, car trop prévisible. Beaucoup de groupes avaient le même son. Tout est chanté au punk puke. C’est un choix politique. Ils finissent par convaincre avec «Sad Boy». Ils sont là pour de vrai. Toutes les envolées sont conditionnées dans les meilleurs termes. Ce Sad Boy finit par te traverser le corps. On s’attache à eux. C’est plein de vie. Ils restent dans leur schéma d’heavy rock allumé avec «Fucked From The Start». C’est solide comme un bastion de Vauban. Leurs cuts sont de vraies forteresses. On assiste à une belle descente au barbu dans «The Ugly Truth». Ils vont vite et bien. Bravo les Halos ! Au final, ils ne sont pas loin des Pistols. Hopeless dégueule bien son ugly truth. Ils attaquent «No Road Of Dreams» à la cisaille et s’embarquent dans un petit hymne romantique de bras tatoués.

The Violent Years paraît en 2001. Ils annoncent la couleur avec trois belles dégelées, «Jane Doe», «Underground» et «No Class Reunion». Ils sont dans un trip de type heavy blast. Il faut bien sûr les encourager. Ils sont assez irréprochables. Ils savent monter un cut en neige, pas de problème. Killer solo flash of course. Tu ne peux pas arrêter «Underground», car c’est battu au heavy beat des Halos. C’est contre-claqué sous le boisseau de Vancouver et ça monte assez vite en température. Ils développent une belle intensité en cœur de cut avec des chœurs de Dolls et de belles envolées. Le «No Class Reunion» de fin de parcours bat bien des records de wild as fuck. C’est plein comme un œuf. Ils maîtrisent aussi le Punk’s not dead comme le montre «Last Of The 1%Ers». Leur tapenade d’heavy blast splurge bien dans la barquette. Ils se servent du one per cent pour lancer l’assaut, one per cent oh oh ! On croit entendre des punks anglais. Ils sont fiables, avec des belles guitares de Vancouver. «Sell Out Love» est vite débloqué. Là tu as tout le Halo. Ils déboulent à perdre haleine. Mais trop vite. Ils collectionnent tous les clichés, mais avec du son.

Rich ne joue pas sur We Are Not Alone, paru en 2008, mais on l’écoute quand même. Deux cuts te sautent dessus dès que tu franchis le portail : «Princess St Princess» et «Migraine». Le Princess est monté sur un riff vainqueur. Ça tend vers la popwer-pop mais avec du Halo plein les mirettes, comme dirait Venetta. Et bien sûr tu as le killer solo flash en prime. «Migraine» bénéficie d’une belle entrée en lice. Ils ont de l’élan à revendre et n’ont donc pas besoin d’en prendre. C’est orienté vers l’avenir avec des zones de slinging radieuses. Saluons aussi «Love & War» qui est monté sur un riff prévalent d’une grande efficacité, et le morceau titre, coiffé par des chœurs de punks anglais, oh-oh-oh ! En B, tu te pencheras sur «Dreamboat», à cause des belles clameurs de chœurs et d’un solo radieux mais tu finiras par te lasser du chant de Billy Hopeless.

En 2008, on retrouve Rich dans les Loyalties avec l’ex-Yo-Yo’s et futur Professional Tom Spencer. Déterré dans un bac de Born Bad avec un cri vainqueur, So Much For Soho tient bien ses promesses. Aussitôt le «Jimmy Does» d’ouverture de balda, tu te sens en terrain conquis. Tom Spencer chante bien sous son boisseau de Soho, il a derrière lui des riches grattes de Rich et de Lee Jonez. Les Loyalties tapent dans une sorte d’overall du premier Clash, typique du back alley et du mur de briques, avec un solo à la Thunders in tow. Ils jouent la carte du power à tous les étages en montant chez Kate, «5 Aces» bénéficie d’une belle intro en forme de riff vengeur, c’est très punk anglais, avec une pression continue de chœurs de lads. Encore une grosse intro pour «Soho». Que de son, my son ! «The Girl Upstairs» qui ouvre le bal de B file au drive d’excelsior. Ah comme c’est bon d’avoir deux grattes in tow. Tom Spencer se régale. Ils flirtent avec les Ronettes en intro du «12th Bar Blues» et ça vire inopinément Clash reggae. «Ain’t Love A Drag» sonne comme un hit fabuleux avec son intro de clairette abîmée, puis ça monte dans les vertiges de l’amour.

Rich ne joue pas non plus sur le premier album des Yo-Yo’s paru en l’an 2000, mais comme on vient de saluer Tom Spencer, on va écouter ce fantastique album nommé Uppers And Downers. Démarrage en trombe avec un premier coup de génie, «1000 Miles From Me» - Oooooh the mess I’m in - Boom, vrai punk-rock à l’ anglaise avec des vieux relents de Mick Green. Il y a du «Please Don’t Touch» là-dedans, et forcément du Wildhearts, puisque c’est Danny McCormack qui monte le coup. Les Yo-Yo’s sont les rois de la grosse cocote («Time Of Your Life» et «Champagne & Nakedness»), la cocote qui te scie les tibias, et avec «Sunshine Girl», ils t’emmènent faire un tour au Brill. Belle bête de power pop avec des chœurs de Dolls. Mais c’est «Rumble(d)» qui va t’emporter la bouche. Intro de basse McCormique demented : c’est le proto-punk du punk anglais, vingt ans après la bataille. L’«Out Of My Mind» qui ouvre le bal de la B sonne comme un hit sixties d’une fabuleuse ampleur, you got me out of my mind, ils récupèrent tout le power de Sweet. On termine ce petit tour d’horizon avec «Trample In You» chanté à deux voix, comme s’ils étaient à chaque bout de la rue, Tom Spencer d’un côté, et Danny de l’autre. C’est surnaturel de power.

Le deuxième album des Yo-Yo’s date de 2005 et s’appelle Given Up Giving Up. On y trouve le trio fatal Rich Jones, Danny McCormack et Tom Spencer. C’est justement Tom Spencer qui chante le morceau titre d’ouverture de bal, un heavy slab de va-pas-bien. On reste au cœur du London punk de black leather, de tattooos et de McCormack, c’est-à-dire les Wildhearts. Les Yo-Yo’s font un fast rock sans incidence, juste joué aux heavy chords de circonstance. Ils se contentent tout simplement d’enfoncer leur clou. Ils ont un beau marteau, c’est sûr. Au fil des cuts, on les voit s’embourber dans un non-disk. Aucune étincelle à l’horizon. Ça sent la soute. Pas d’idées. Rien à voir avec le premier album. On s’en doutait un peu, mais sans trop savoir. «AA Holidays» reste sans espoir. Pas de compo à l’horizon. Ils font leur small jive de London town à la petite semaine. Du son, c’est sûr, mais pas d’éclat. Ils tapent même un balladif à la mormoille («Tattoos Don’t Last Forever») au vieux gratté de cocote underground. Encore une fois, c’est loin d’être la compo du siècle. Ils se contentent de faire leur joby jobah. Et alors qu’on ne s’y attendait plus, voilà enfin une bonne surprise : «The Rock’n’Roll Commandments». Power ! Tom Spencer égrène les commandements, il rappelle toutes les règles de base, play it loud, shoot up, le 5, c’est la guitah, wild affair, le 6, c’est le trash, le rock’n’roll way, ça donne au final un hymne infernal, un hymne à la légende des morts, Jimi Hendrix et tous les autres.

Sorry & The Sinatras sont les rois du hell-raising. Avec Highball Roller, ils raisent tout l’hell de l’immaculée conception. Aucun espoir de rédemption. Inutile de venir se plaindre. «Burns City Burns», c’est du blast définitif. Derrière eux, l’herbe ne repousse pas. Rich adore participer à des projets inflammatoires. Sorry est très en colère, mais c’est une colère déjà entendue mille fois. Avec «No Angels», les Sinatras s’élancent par-dessus les falaises. C’est donc gueulé par-dessus la jambe. Belle ampleur, avec des clameurs déflagratoires. Ils prennent soin de rester très Yo-Yo’s, très Wildhearts, très clameur d’Elseneur. Leur heavy power-pop est excellente. Ils jouent «Gimme More» ventre à terre. Mais comment font-ils pour claquer un thème à cette vitesse ? «Hated Heart» pourrait très bien figurer sur un album des Wildhearts. C’est heavy et bien remonté des bretelles. Ces mecs n’ont aucune pitié pour les canards boiteux. Ils brûlent leurs dernières cartouches avec un panache certain. «Junkie» sonne comme un coup de génie - I don’t want to be a fuckin’ junkie anymore - Ils te stoppent ça avec une facilité désarmante et te fondent les chœurs dans la clameur. Ah ça gratte sec ! «So Far From Home» sonne comme du fast punk’s not dead, chanté à l’hot as hell, ça grimpe sur les barricades. Voilà le blast à l’état le plus pur. Un vrai joyau. Ils terminent avec un «She’s So Vaudedeville» bouffé tout cru. Tu ne t’y attends pas. C’est de l’overload d’overlard, aw my Gawd, ils dégoulinent de partout, ils te gavent comme une oie avec leur beat des forges, t’as intérêt à être solide pour écouter ça, ils te punchent les neurones avec des effets pervers de séduction, ils te groovent un savant mélange de caillasses et de charbons ardents.

En 2003, Rich enregistre Bullets For Dreamers avec John Ford. Ils sont quatre. Look perfecto et cheveux noirs de jais. Son d’époque. Assez puissant. Pas des inventeurs. Bons poux. Bon boisseau. Mauvaises intentions. Belle interaction entre poux et bassmatic. Il faut attendre «(Gone Is The) Freedom Train» pour entendre un hit. Chanté à l’aigu rocky. Hit inconnu. Clameur. Qualité du chant. Allant de l’allure. Fil mélodique. Solo constrictor. Manières florentines. Encore un hit : «Roads Ahead». Amené au gratté de glam, à la cocotte de downtown. Clameur viscérale. Rich ne fait JAMAIS n’importe quoi. «Ass Gass Grass» se lance à l’assaut du rock. Wild attack. Ces mecs sont brillants. L’un d’eux chante «How ‘Bout You» avec des accents de Steve Marriott. En plus sucré. Très anglais. Très inspiré. Sucre parfait. Une vraie révélation. Retour du sucre dans la démonologie expansive de «Misery». Niaque épouvantable. Chœurs de Dolls. C’est si Rich ! Ils claquent «Armagideon Time» au big power-poppisme de Vancouver. Excellent. Fin de partie avec «Burn Away», stoogé dans l’oss de l’ass. Retour du petit sucre. Wild energy. À la vie à la mort. Dévasté de part en part. Poux des Stooges. C’mon efflanqués. Break de can you feel it. Ça joue avec le feu. Ça tente le diable, cumon !, il y va le petit sucre, il prépare l’assaut final. One two three four. Explosion ! Burn away ! Ça vaut tout le Raw Power du monde. Le Burn Baby Burn n’a aucun secret pour John Ford.

Autre side-project de Rich : Mutation, l’un des groupes de Ginger Wildheart et l’Error 500 sonne comme un passage non obligé. C’est un album d’ultra-hardcore complètement déstructuré et donc déstructurant.

Le Dark Black de Mutation III est lui aussi très concassé. Ginger est dans le bain, mais Rich n’y est pas. On peut qualifier le son de wild trashcore. On connaît le goût de Ginger pour l’overblast. «Toxins» est overblasté dans la masse. Avec «Devolution», ils courent ventre à terre sur l’haricot de la clameur d’apocalypse. Ces gens-là n’ont ni dieu ni maître, il faut le savoir. Ils ne respectent rien. Ils ne sont rien d’autre que des sales petits voyous. On sauve le «Skink» d’ouverture du bal de B, car l’ultra-bast est beau comme un dieu de l’Antiquité, Ginger te chante ça dans les clameurs du diable. Genius fumant et rougeoyant. Ginger imprime encore sa marque avec «Hate». Il va par là, alors tu vas par là. C’est un mec que tu suis, quoi qu’il fasse. De toute façon, ses clameurs sont toujours magistrales. Et son «Victim» est épuisant de violence. On croit entendre les orgues de Staline. Les textures de «Dogs» sont d’une infinie richesse. Ginger multiplie les complexités.

Rich fait désormais partie du groupe de Michael Monroe, avec Sami Yaffa et Steve Conte. On a déjà dit ailleurs tout le bien qu’on pensait des albums de ce super-groupe. Le dernier s’appelle I Live Too Fast To Die Young et date de 2022. C’est même l’un des grands albums de 2022. Ils sont capables de fast rentre-dedans comme le montre «Young Drunks & Old Alcoholics». Ils adorent le beat qui rebondit, le son saturé de poux et le bassmatic élastique. Monroe en pince aussi pour les balladifs comme «Derelict Palace». Il est utile de préciser que Rich compose la plupart des cuts. On ne saura jamais qui de Rich ou de Steve Conte prend les solos, mais on s’en fout. On se régale de les voir ensemble. Nouveau shoot de fast gaga-punk signé Rich avec «All Fighter». Jolie pirouette de Conte et ça finit en clameur extraordinaire. Puis avec «Everybody’s Nobody», ça bascule dans le génie. Ça joue à la pure clameur d’Elseneur, avec des power chords liquides - Goodbye Piccadilly/ So long Leceister Square - Ils ont le liquide du Teenage Fanclub, ils ont cette facilité extraordinaire d’emmener leur refrain par dessus les toits. Encore du pur power avec «Can’t Stop Falling Apart» - Nothing comes from nothing - C’est saturé de poux et de clameur - So I’ll keep on running - Vraiment digne des Heartbreakers. Ça sonne comme un hit inter-galactique chanté à toutes les voix. On le réécoute, tellement c’est puissant, il est rallumé aux carillons. Preuve qu’on peut encore pondre des hits à base de boogie rock - Singing from the heart/ Won’t you pick me up/ Cause I can’t stop falling apart - «Pagan Prayer» est un beau slab de Punk’s Not Dead, leur cœur de métier. Cut de Conte. File ventre à terre. Ils tapent leur morceau titre au heavy power rock. C’est leur dada. Ils s’ébrouent, couplet après couplet, ça décroche dans la montée à coup de killer solo flash. Ils ne savent faire qu’un chose : monter en neige.

Rich file aussi un coup de main à son collègue Sami Yaffa qui décide d’enregistrer un album solo, The Innermost Journey To Your Outermost Mind. On y trouve deux belles énormités, à commencer par l’«Armageddon Together» d’ouverture de bal. Forcément bon car forcément Rich. Poux incendiaires d’un nommé Christian Martucci. Yaffa chante à la surface du lac de lave - Street brawling Jesus - L’autre belle énormité s’appelle «Germinator», un fast gaga arrosé de coups d’harp de Michael Monroe. Rich fait les backing vocals. Fantastique énergie, avec des chœurs de GERMINATE. Yaffa adore le dub. Il en colle un peu partout. Il rappelle qu’il est bassman. «I Can’t Stand It» est une petite merveille de congestion, et il attaque «The Last Time», fast pop bien chargée de la barcasse, avec une allure de petit voyou, mais ça ne marche pas. On ne le prend pas au sérieux.

Signé : Cazengler, nouveau Rich

Black Halos. The Black Halos. Die Yound Stay Pretty Records 1999

Black Halos. The Violent Years. Sub Pop 2001

Black Halos. We Are Not Alone. I Used To Fuck People Like You In Prison Records 2008

Loyalties. So Much For Soho. Devils Jukebox Records 2008

Yo-Yos. Uppers And Downers. Sub Pop 2000

Yo-Yos. Given Up Giving Up. Undergroove 2005

Sorry & The Sinatras. Highball Roller. Undergroove 2009

John Ford. Bullets For Dreamers. The Bumstead Records Company 2003

Mutation. Error 500. Ipecac Recordings 2013

Mutation. Mutation III - Dark Black. Round records 2017

Michael Monroe. I Live Too Fast To Die Young. Silver Lining Music 2022

Sami Yaffa. The Innermost Journey To Your Outermost Mind. Cargo Records 2021

*

Route Of Rock. Parfois j’ai des remords. Je ne dors plus, j’ai des sueurs froides, j’ai chaud, j’ouvre la fenêtre, je m’impatiente, je m’énerve, je prends mon fusil à lunettes, je tire sur deux ou trois passants innocents qui passent, ils agonisent dans d’atroces souffrances, ça leur apprendra à vivre, malgré cela lorsque je m’éveille au petit matin la même question me turlupine, si je m’étais trompé dans la dernière chronique, j’ai cru ce que j’ai lu, mais je n’étais pas présent, je dois en avoir le cœur net : quel a été le premier disque de rock français enregistré ? Alors je prends mon trench-coat orange et je pars mes deux limiers fureteurs sur les talons, je farfouille, je mène l’enquête… Oui, je sais il y a peut-être des problèmes plus graves dans le monde, mais en êtes-vous vraiment sûrs ?

Ne me dites pas que je ne serai pas plus sur les lieux du crime cette livraison-ci que dans la 641 de la semaine dernière, je sais, mais là je ne m’embarque pas sans biscuits, j’ai une liste de trois suspects dans ma poche, arrêtez de me faire perdre du temps, je commence illico. Pour vous éviter une chronique fastidieuse, je me suis limité aux opus sortis en 1958 et 1959.

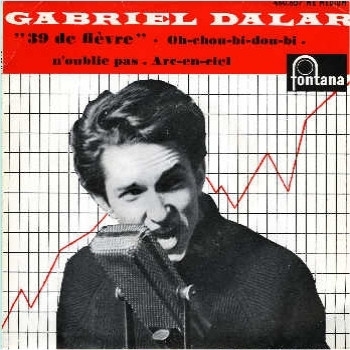

GABRIEL DALAR

Celui-là ce n’est pas un ange. Un passager clandestin du rock français. D’ailleurs il n’est même pas français. Gabriel Uribe est né à Bogota, il possède une double nationalité : colombienne et suisse. L’est né en 1936, comme Claude Piron, un an après Elvis. Un mauvais point pour lui : rôde dans les milieux du jazz parisien. Un personnage assez interlope, la preuve il aggrave son cas : subit la mauvaise influence de Boris Vian, de Michel Legrand et d’Henri Salvador qui ont en 1956 commis le crime inexpiable de produire un 45 tours quatre titres, sous le nom d’Henry Cording… dans le but avoué de se moquer du rock’n’roll ! Un crime ai-je dit, la preuve : Dieu ne leur pas pardonné, il les a punis, sont tous morts maintenant, ils rocktissent en enfer.

Gabriel n’a enregistré que deux disques, attendez l’histoire n’est pas finie.

o

DOCTOR MIRACLE

GABRIEL DALAR ET SES CHANSONS CHOC

(460.602 ME / 1958)

Attention les trois premiers titres étaient déjà sur le deuxième microsillon de Claude Piron sorti en septembre 58. Par contre pour l’orchestre ils ont fait appel à Alain Goraguer, un complice de Boris Vian, ils ont écrit ensemble La Java des Bombes atomiques et Fais-moi mal Johnny. Musicien classique il se spécialise en piano-jazz. Compositeur, arrangeur, orchestrateur on le retrouve sur un maximum de disques des yéyés, de Gainsbourg et de Bobby Lapointe. S’est aussi adonné à la musique de film… Il a disparu en février 2023.

Le recto de la pochette joue sur le dessin d’humour, l’est signé Jean Feldman issu de l’agence Publicis qui deviendra fondateur de l’agence de pub FCA qui trustera un maximum de contrats pour les grandes marques, que je vous conseille de ne pas acheter, le verso a beaucoup de gueule, Gabriel Dalar l’ouvre en grand, indubitablement rock ! Ne vous fatiguez pas les méninges pour tenter de percer l’identité de cet Anatof de Raspail le scribe qui signe le petit texte de présentation passe-partout format timbre-poste. Boris Vian n’aime pas trop que son nom soit mêlé avec cette sous-musique pour dégénérés qu’est le rock’n’roll.

Doctor Miracle : pas de miracle, Alain Goraguer n’est pas Jany Guiraud son accompagnement tire-bouchonne gentiment, il ne décapsule pas au sabre d’abordage et malgré la promesse rectale de la photo Dalar n’a pas un organe aussi puissant que celui de Claude Piron. Hé, You-la : le Dalar ne fonce pas dans le lard, chante à l’ancienne, il interprète le texte, l’ensemble n’est pas mauvais, l’attraction Goraguer ne chôme pas, nettement supérieur au morceau précédent, un seul ennui ce n’est pas rock. Viens : c’est ce que j’appellerai une imitation, pour les premières mesures, ensuite ça se perd, heureusement que de temps en temps vous avez un sax qui vient mettre une giclée de sang vif dans l’omelette. Le Goraguer il met des bibelots partout, c’est mignon mais l’on attend une tempête qui vienne tout casser. Dalar est bien gentil, mais vous comprenez pourquoi l’ouragan ne vient pas. Croque-crâne- creux : pas mal comme titre, l’est de Boris Vian, une adaptation de Sheb Wooley, champion de rodéo, il tournera dans une quarantaine de westerns et pas des moindres : Le train sifflera trois fois, Johnny Guitar, Josey Wales Hors-la-loi, mènera aussi une carrière de chanteur country, l’enregistrera en 1958 Purple People Eater, une parodie rock’n’roll. Le meilleur titre du disque, une bonne imitation de l’original. Z’ont toutefois changé l’épisode rock, notre carnivore venu de l’espace n’imite pas Little Richard mais Claude Luter. Boris n’en rate pas une.

o

(460.607 ME / 1958)

Cette fois ils ont mis le verso au recto, Dalar l’ouvre encore en plus grand, l’est posé devant un microphone à rubans aussi grand qu’un porte-avions, l’on se demande s’il ne va pas l’avaler. L’envers de la pochette se laisse regarder.

O-Chou-Bi-Dou-Bi : l’on apprend tous les jours, à l’origine un morceau de Dizzy Gillespie enregistré en 1952, Joe Carroll au vocal, un conseil n’écoutez pas cette version d’abord because instrumentalement parlant Goraguer n’y arrive pas à la cheville, par contre le Dalar se débrouille comme un chef, minaude sur le bout de sa langue comme un conservateur du musée du Louvres qui transporte sur la pointe des pieds un vase de l’époque Ming afin de ne pas la transformer en poterie Bing, c’est très bien. Très jazz. Etrangement la version de Dizzy et ses boys sonne davantage rock. N’oublie pas : une création de Dalar, l’a des racines jazz notre apprenti rocker ! Se la joue crooner, il n’a pas la voix de Sinatra, et la section cuivre de Goraguer elle joue en rase-mottes de beurre rance. Le truc oubliable. Déjà je ne m’en souviens plus, j’ai oublié. 39 de fièvre : une adaptation de Peggy Lee, signée Boris Vian, l’est pas ridicule le Dalar, passer après Peggy ce n’est pas facile, s’en sort avec les honneurs de la guerre. Goraguer peut remercier son batteur. Arc-en-ciel : encore un original de Gabriel Dalar. Paroles réussies. Un peu dans le style Saint-Germain-des-prés. Conclusion notre rocker était un jazzman.

Gabriel Dalar n’a enregistré que deux disques. Le lecteur qui écoutera les réalisations de Claude Piron et de Dalar, remarqueront des ressemblances troublantes dans les paroles des chansons. En voici une autre qui m’a laissé sans voix : Claude Piron s’est transformé en Danny Boy, métamorphose moins connue : Gabriel Dalar est devenu Teddy Raye. Mais ceci est une autre histoire que je vous raconterai une autre fois. Ce qui est sûr c’est que le suspect Gabriel Dalar n’a pas enregistré le premier disque de rock français.

*

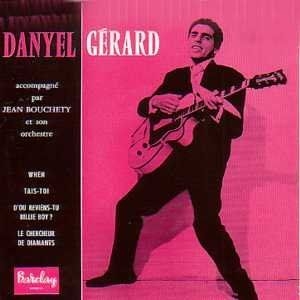

En visionnant la vidéo : Au revoir les amis, dédiée à Danny Boy, y avait un groupe de gars qui chantaient, mon cœur a fait tilt, mais c’est Memphis Tennessee, la version de Danyel Gérard, d’ailleurs ce mec avec son chapeau, ne serait-ce pas… mais oui c’est lui, un demi-siècle plus tard l’a gardé une silhouette de jeune homme… Ça tombe bien, notre homme est un candidat sérieux pour prétendre au titre de premier disque de rock français !

J’ai deux souvenirs personnels en relation avec Danyel Gérard. J’étais en cinquième lorsque j’ai vu Danyel Gérard à la télé. Un morceau qui racontait l’histoire d’un drôle de gars qui s’appelait Memphis Tennessee. Pendant des mois je me suis demandé, j’étais jeune et ignorant, si c’était un personnage inventé ou issu d’une légende. L’année suivante en quatrième, en inspectant mon livre d’anglais, me suis aperçu qu’au fond du bouquin, il y avait une grande carte des Etats-Unis, figurez-vous qu’à ma grande surprise une ville répondait au nom de Memphis, sise dans un état qui s’appelait Tennessee…

L’autre se déroule une dizaine d’années plus tard, une chanson saisie au vol, une fois seulement sur le transistor, dont j’ai toujours ignoré le titre. Je l’ai recherchée, retrouvée et réécoutée pour écrire cette chronique. Question musique ce n’est pas la panacée excepté le premier couplet introductif, par contre les paroles portent en gestation tous les lyrics des groupes de Metal à thématiques mythologiques. En ce temps-là… Monsieur raconte l’histoire d’un gars qui descend les poubelles… pas glorieux, je vous l’accorde, oui mais dans sa tête il rêve qu’il chevauche à la tête des hordes mongoles… hélas sur les refrains au lieu de se livrer à de sanglantes exactions historiales il dresse la liste de toutes les princesses qui l’ont admis dans leur couche… Comme quoi parfois il vaut mieux faire la guerre que l’amour.

o

DANYEL GERARD

(Barclay / 70 197 / 12 – 1958)

Sur ses deux premiers 45 Tours Danyel Gérard est accompagné par Jean Bouchéty et son Orchestre. Né en 1920, disparu en 2006. Contrebassiste de jazz et compositeur l’on retrouve le nom de Bouchéty sur les disques d’Hugues Aufray (en 58), d’Eddy Mitchell ( depuis le premier 25 cm des Chaussettes Noires), de Michel Polnareff et de beaucoup d’autres de Brel à Dalida...

Pochette rouge et noire, couleurs d’insoumission et de révolte, photo de pied de l’artiste, costume noir et chemise blanche, et garanties d’authenticité, grosse guitare en mains et attitude manifestement rock’n’roll.

When : non ce n’est pas une blague, l’était déjà sur le premier disque de Gabriel Dalard, et le deuxième de Claude Piron. Des trois c’est la meilleure version, Gérard possède une voix flexible qui se plie aux exigences rythmiques, l’arrangement de Bouchéty virevolte à merveille, se démarque des intonations trop jazz, les instrus interviennent sans forfanterie et s’en vont sans se faire prier, léger et entraînant. L’on est déjà dans une orchestration très sixties. Tais-toi : porte la signature de Ralph Bernet et de Danyel Gérard. Pas vraiment une réussite, un mélodrame avec violon et ressentiments dans la voix. D’où reviens-tu Billy boy : le titre était sur le deuxième disque de Claude Piron, bis repetia placent comme l’on disait au temps de Jules César, comme When on le retrouve sur le premier de Gérard. L’interprétation de notre artiste dans la même veine pironienne, aisance et légèreté rehaussée par des chœurs dansants. Prix d’excellence. Le chercheur de diamants : rapide comme un froufrou de robe de jeune fille en train de danser, il sait chanter le bougre, de surcroît le Bouchéty nous en bouche un p’tit coin avec son accompagnement, il dessine des dentelles pour habiller la demoiselle. Une création, un texte original (ce n’est pas Rimbaud non plus).

Un disque agréable à écouter, plutôt variété de qualité que vraiment rock.

o

(Barclay / 70 236 / 1959)

Pochette noir et blanc, elle n’est pas dégueu surtout si l’on regarde l’avant et l’arrière du disque, on n’a pas investi dans une nouvelle séance, on a pris la même que sur la couve du premier disque, les illusions ne sont pas perdues dirait le grand Honoré qui recyclait ses personnages dans ses romans.

Tout l’amour : une reprise de Mina Mazzini, chanteuse italienne connue sous le nom de Baby Gate pour son interprétation en anglais de Be Bop A Lula. Mignon tout plein, avec les chœurs féminins qui font ouah ouah, le saxophone qui grince comme les griffes du chat, le Danyel a compris qu’il est en caisse glissante sur une pente savonnée, alors l’embouche le vocal comme si sa vie en dépendait, y met tout son cœur et l’arrive au bas de la pente sans dommage. O pauvre amour : une adaptation de Oh Lonesome de Don Gibson, plus tard Gérard racontera qu’il était en train de l’enregistrer quand Sacha Distel est venu lui rendre visite au studio… Je n’ai jamais aimé ce morceau, mais soyons juste la version ‘’ volée’’ de Sacha ne vaut pas celle de Danyel. Pas la peine de vous tirer une balle dans la boche si vous ne l’avez jamais entendue. Ne lui en veux pas : le slow qui tue lentement. Mais sûrement. Un amour se termine, mais la chanson n’en finit pas. Inepte roucoulade. Elle n’avait que dix-sept ans : une adaptation du chanteur country Marty Robbins qui s’est tué dans une course de stock cars. J’ai lu que Danyel Gérard s’est vanté d’avoir voulu faire un disque de country pour son deuxième opus. Je veux bien, mais ça fleure bon la chansonnette pour ménagère de cinquante ans qui regrette de ne plus être midinette.

Ce deuxième microsillon est bien flagada par rapport au premier. Après lui un trou dans la discographie du chanteur. Barclay pour pallier son absence sortira deux simples qui reprennent les morceaux chroniqués ci-dessus. Au début 1959, Danyel Gérard est appelé sous les drapeaux, guerre d’Algérie oblige. Par la suite beaucoup de groupes français ne survivront pas à ce genre de convocations…

Ses deux premiers disques ne sont pas vraiment rock, l’est vrai qu’il a commencé avec Claude Luter comme chanteur et guitariste. L’on sent sur ses enregistrements qu’il avait du métier, lui manque la niaque rock. Sa carrière est loin d’être finie !

*

Un profil différent des deux précédents et même des trois si l’on rajoute Claude Piron. Un gosse de riche. Sera en pension dans un collège britannique.

Rentré en France, bac en poche il joue du saxophone dans les clubs de jazz. Sa connaissance de l’anglais lui permet de se lancer de son propre chef dans des traductions de succès anglais et américains.

Il sera un des piliers de la génération yéyé et de la première mouvance du rock français même s’il fut surnommé par les fans pour ses prestations scéniques ‘’le pantouflard du blues’’.

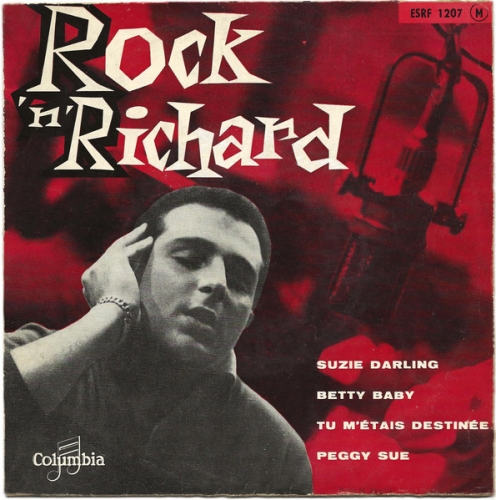

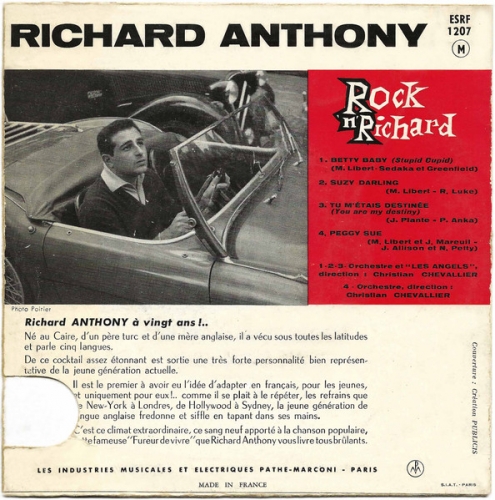

ROCK ‘N’ RICHARD

RICHARD ANTHONY

(Columbia / ESRF 1207 / Novembre 1958)

Incroyable mais vrai, une pochette qui affiche le mot rock en grosses lettres, Richard n’est pas un bâtard, il annonce la couleur, aujourd’hui l’on dirait qu’il tient un téléphone portable, mais non il pose le clapet de sa main sur son oreille pour ne pas être dérangé par des bruits annexes alors qu’il est en train de chanter, concentration rock maximale ! Au dos de la couve, l’est au volant d’une décapotable, anglaise, avis aux franchouillards qui marchouillent aux soufflets essoufflés d’accordéon.

Bettie baby : (enregistré le 06 / 11 / 1958 ) : un morceau de Neil Sedaka qui l’a lui-même enregistré sur son premier 33 tours intitulé Rock with Sedaka. Neil est né en 1939 et Richard en 1938, Anthony se tient sur la crête de la vague américaine, pas question qu’on lui refile les mêmes rengaines. Pour la petite histoire si Richard a cassé sa pipe en bois ( expression totalement cazenglerienne) en 2015, Neil est toujours en activité… Soyons franc, sa version est loin d’égaler celle de Stupid Cupid, la voix chantonne un peu trop, l’a gardé le solo de sax mais Christian Chevallier qui dirige l’orchestre, à l’origine pianiste de jazz, aurait pu se mettre au clavier pour le solo final, l’a préféré le remplacer par des chœurs masculins aussi nécessaires que trois mouches noires engluées sur la crème chantilly du gâteau. Sympathique, mais pas 100 % rock. Susie Darling : (enregistré ainsi que les deux suivants le 14 / 11 / 58) : à l’origine de Robin Luke, un mignon péché de jeunesse doucereux pour un simili rocker qui finira professeur d’université en droit des affaires. Soyons raisonnable l’interprétation de notre idole est déplorable, gamin gentillet qui fait tout son possible mais qui ne parviendra même pas à décrocher son certificat d’étude. Le plus triste c’est Chevallier, comment a-t-il fait pour ne pas s’apercevoir que les musicos de Robin avaient entendu parler de Buddy Holly. Là c’est Richard le pantouflard du slow ennuyeux. Tu m’étais destinée : Face B. Espérons que ce sera meilleur. Bon ce n’est pas Paul Anka, mais Richard fera un bon en-cas. Avec Anka vous avez l’impression que le destin s’avance vers vous à pas feutré, oui mais le fatidique malheur tout de même puisque le bonheur qu’il vous octroie vous n’en êtes pas responsable. Rien d’aussi terrible avec Richard, pas de passion, mais le plein de tendresse. Surtout pas de ridicule. Même si ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Peggy Sue : enfin un pionnier ! Le bassiste a compris ce que sur la face A le Chevallier gris n’a pas intuité. Inutile de dire que l’on est loin de Buddy, Richard fait des efforts, rate quelques douceurs mais pas les impromptus. L’on sent que l’on est chez un connaisseur.

De tous les premiers disques entendus, sans conteste le plus intéressant.

o

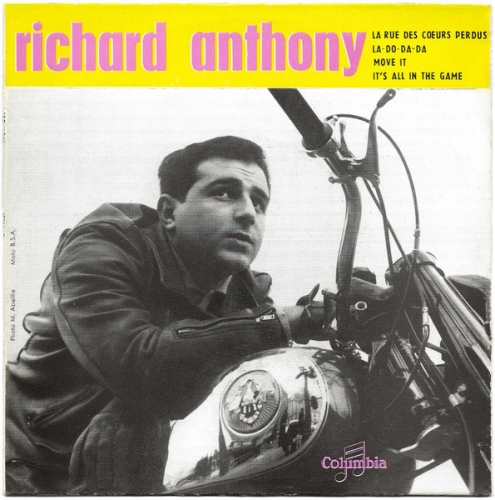

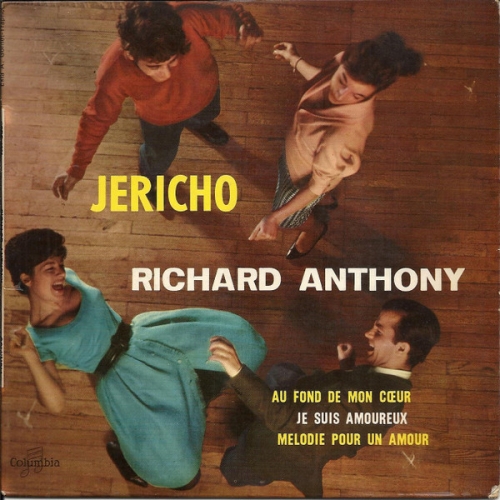

(Columbia / ESRF 1214 / Mai 1959)

Notre rocker a délaissé sa décapotable, un peu trop blouson doré, pose sur une moto, ce n’est pas encore l’équipée sauvage, on s’en rapproche d’une demie-roue.