KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 504

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR'TNT KR'TNT

01 / 04 / 2021

|

FRANCOISE CACTUS + STEREO TOTAL BOB DYLAN / CHESTERFIELD KINGS ROCKABILLY GENERATION NEWS 17 ERIC BURDON AND THE ANIMALS ROCKAMBOLESQUES 26 |

À crédit et en Stereo Total - Part Two

En découvrant d’un œil oblique le piano mécanique, la batterie rachitique et la guitare parallélépipédique posée au sol, on redoutait le pire. Puis rappliqua un grand échalas squelettique qui s’appliquait à imiter la saucisse de Strasbourg apoplectique, suivi à deux pas d’une silhouette féminine énigmatique au visage orné de lunettes académiques. Ils allaient ensemble orchestrer la musique automatique. Elle allait fredonner des couplets drolatiques pendant que lui allait produire le trash épileptique en plaquant sur sa guitare géométrique des accords d’une puissance biblique. Selon un principe purement mécanique, Françoise Cactus et Brezel Göring interprétèrent d’une manière pragmatique le plus bel échantillon d’electro-trash dadaïstique qui se pût imaginer ici bas, foi d’amateur boulimique. Passèrent à la moulinette christopho-avertyque une «Nationale 7» et un «Comme d’Habitude» vitriolés à grands jets spasmodiques de distorsion météorique et pulsés sur un tempo frénétique jamais démenti. Lors de cette soirée de mars mythique (2002), la Mutualité cajola son public avec cette bonté de paume pharaonique qui rend les souvenirs tellement poétiques.

Comme Françoise Cactus vient de casser sa pipe en céramique, nous ressortons de Pictures Of Lili, petit book symbolique tiré en 2002 à deux exemplaires, ce court texte symptomatique pour lui rendre un ultime hommage emblématique.

Signé : Cazengler, Zéro Total

Françoise Cactus. Disparue le 17 février 2021

Dylan en dit long - Part Three

Avec seulement une poignée d’albums, Bob Dylan fit en six ans autant de dégâts en Occident qu’en fit la révolution d’Octobre quarante ans auparavant. Il est encore difficile de mesurer la portée réelle de la révolution dylanesque. Avec du recul, les historiens sauront le faire. La principale caractéristique de cette révolution est qu’elle fut pacifique. Ni Armée Rouge ni armée blanche, seulement une acou et un harmo. Mais ça n’est pas tout. Dylan fut l’un des premiers à amener du contenu dans un univers considéré à juste titre comme superficiel. Alors que le rock américain divertissait, Dylan dénonçait. Il aurait pu se contenter de dénoncer comme le faisait déjà Woody Guthrie, mais il comprit que pour atteindre un public plus large, il devait aussi poétiser et créer de la magie. Nous fumes des millions à tomber sous son charme. Les sept albums qu’il enregistra entre 1965 et 1970 sont les grands albums magiques américains, au même titre que les sept albums de Jim Morrison.

Il faut le voir, le jeune Bob, sur la pochette de Highway 61 Revisited, premier album de la trilogie qui va asseoir son aura dans l’inconscient collectif : il semble déjà rockstarisé sans l’être, il dégage un truc, mais il ne s’agit là que de grâce naturelle. Comme chez Elvis et Jimbo, sa grâce est ailleurs, dans l’expression de son art qui tout au long de l’album n’en finit plus de jouer avec le feu du génie, et ce dès l’overwhelming «Like A Rolling Stone», un cut qu’on adorait jadis à la folie. Diable comme ces paroles ont pu nous hanter, au moins autant que le suicide de Jacques Rigaut, like a complete unknown, ça marque à vie, un truc pareil, you say you’ll never compromise/ With the mystery trend et c’est exactement ce qu’on a fait, we’ve never compromised. En 1966, chaque matin au réveil on chantait «Tombstone Blues» - Mom is the the factory/ She ain’t no shoes/ Dad is in the alley/ he’s looking for food/ I’m in the kitchen with the Tombstone blues awite - Bob est un punk et il a fait de nous des punks avant l’heure. En même temps, il invente le dandysme de l’Americana, Dylan c’est Rimbaud avec une guitare électrique. «It Takes A Lot To Laugh It Takes A Train To Cry» donne une vision du heavy blues dylanesque. Il tire sur ses syllabes à outrance. Là on comprend qu’on est baisé, qu’on ne pourra plus jamais se détacher de lui. Dylan folk ? Tu rigoles ? Il est le plus magnifique rocker d’Amérique. Cinglant sans être cinglé. Pour les ceusses qui ne l’auraient pas compris, l’élégance est la principale vertu de ce vice qu’on appelle le rock. «From A Buick Six» sonne comme un violent shoot de toxic brass. Dylan le respire dans ses rimes, il taille sa dentelle de Calais - She don’t/ Talk too much - Il casse son rock pour le plaisir et gueule comme s’il vendait des harengs. Et il finit ce bal d’A historique avec la fameuse chanson offerte à Sloan, «Ballad Of A Thin Man», encore une fois fabuleusement contrebalancée - Something’s happening here/ But you don’t know what it is/ Do you/ Mr Jones ? - On voudrait que ces chansons ne s’arrêtent jamais. Avec Jimbo, Dylan est le seul artiste auquel on accorde un pouvoir divin. Tout ici est fabuleusement prophétique. Bien sûr, les thèmes politiques dont il traite en 1965 ne sont plus d’actualité, mais la beauté des chansons le reste. «Queen Jane Approximately» est un classic Dylan swagger nappé d’orgue - Won’t you come see me Queen Jane - et dans le morceau titre, Bloomy est en plein bloom, jouant ventre à terre. Back to the big heavy blues avec «Just Like Tom Thumb’s Blues», Dylan s’y montre fascinant d’aisance et de too soooon et cet album mirifique s’achève avec Cinderella sleeping on/ Desolation row. Ce chef-d’œuvre crépusculaire décrit bien la chute de la maison Usher, and the good Samaritan/ he’s getting dressed, car il s’en va ce soir sur Desolation Row. C’est un conte moral sur-dimentionné, un poème fleuve du même calibre qu’«Il n’Y A Plus Rien», Dylan et Léo même combat - And nobody has to think much about Desolation Row - Dylan stigmatise l’indifférence qui tue plus sûrement que le serpent mamba de Tarentino.

Sur la pochette de Bringing It All Back Home, Dylan tient un chat gris dans ses bras. Il porte un costard sombre et une chemise blanche rayée de bleu avec de gros boutons de manchettes. L’image déclencha en son temps pas mal de vocations de dandys. Paru dans la foulée de Highway, Bringing grouille de coups de génie, notamment l’enchaînement de trois cuts, «Outlaw Blues», «On The Road Again» et «Bob Dylan’s 115th Dream». Le premier est monté sur une structure de boogie blues râpée à vif dans le son - She’s a brown skin woman/ But I just love her the same - Et les deux autres demandent beaucoup plus d’attention car Dylan évoque des tas de personnages. Dans les 11 couplets du 115th Dream, il croise le capitaine Achab. Pur genius. Mais si on ne chope pas l’anglais, on est baisé. Bringing rocke moins qu’Highway, mais un cut comme «Subterranean Homesick Blues» casse bien la baraque car quel fantastique talking blues ! Dylan y va à coups d’harmo et d’énergie. Tout Antoine vient de là. Il est aussi capable comme on l’a dit de coups de magie et «She Belongs To Me» va rester pour beaucoup l’une des chansons parfaites des Silver Sixties. «Maggie’s Farm» ne prend pas une ride, I ain’t gonna work on Maggie’s farm no more, nous non plus, c’est du punk rural, Dylan claque sa revoyure de la gadouille. Puis il nous chope avec l’infinie mélancolie de «Love Minus Zero/No Limit» - My love she’s like some raven/ At my window with a broken wing - Il termine cet album si dense avec «It’s All Over Now Baby Blue» qu’il s’en va chanter au sommet de son art - The carpet too/ Is moving under you/ And it’s all over now/ Baby blue.

Pour beaucoup de fans, Blonde On Blonde illustre le sommet le l’âge d’or dylanesque. C’est un double album qu’on réécoutait à longueur de journée, souvent pour continuer de déchiffrer les passages qu’on ne comprenait pas. Cet album démarrait avec l’hymne préféré des druggies, «Rainy Day Woman». Chaque fois que l’oppression/répression se manifestait, on chantait «Everyboy must get stoned !». L’un des grands heartbreaking blues d’Amérique restera «Pledging My Time» - I’m peldging my time/ To youuuu - «Visions Of Johanna» fout des frissons dès les premières nappes d’orgue. C’est aussi mélodiquement pur que «Like A Rolling Stone» - And these visions of Johanna/ they kept me up/ Past the dawn - En fait on se demandait comment Dylan pouvait mémoriser des textes aussi densément longs. On s’était posé la même question le soir où on vit Leo Ferré chanter seul les yeux au ciel «Il n’Y A Plus Rien», un poème fleuve qui occupe une face entière sur l’album du même nom, comme d’ailleurs «Sad Eyed Lady Of The Lowlands» en D. Il n’y a qu’une seule réponse : seules les intelligences supérieures peuvent fournir cet effort de mémoire. L’autre exemple est celui de Philippe Caubère qui dans sa série de one-man shows au Théâtre des Champs Élysées parlait trois heures d’affilée sans guide. Dylan, Ferré et Caubère évoluent dans une autre dimension, celle du texte pur. On vit aussi Jean-Louis Trintignant se livrer à cet exercice funambulaire avec une lecture d’environ deux heures des Lettres À Lou d’Apollinaire. «Visions Of Johanna» échappe définitivement au rock pour aller vers un univers de vision pure, car de toute évidence Dylan décrit ce qu’il voit - The harmonicas play the skeleton keys/ And the rain/ And these visions of Johanna/ Are now all that remain - Mais ce n’est pas fini car voici l’un des all time favorites, «One Of Us Must Know». Porté par le souffle des nappes, Dylan monte au sommet du sooner or later, c’est l’une des plus grandes odes à la beauté de tous les temps, ou plutôt une ode à l’incommunicabilité des choses telle qu’elle se manifeste parfois entre un homme et une femme - Sooner or later/ One of us must know/ That I really did try to/ Get close to you - Dylan en fait tout simplement une mystique hugolienne et devient l’un des plus grands artistes de l’histoire du genre humain. Nous n’en pouvions mesurer la portée à l’époque. En C, on tombe encore sur des choses spectaculaires comme «Absolutely Sweet Marie», un soft-rock flamboyant, fabuleusement chargé d’or fin et couronné par une élocution magique, joliment cavalé et illuminé aux licks de Tele. Dylan nous faisait plus rêver que les Rolling Stones, il faut bien l’avouer. Son sentimalisme était celui dans lequel on se retrouvait le mieux. Cheveux bouclés, écharpe à carreaux et copine d’enfance qui dans le bois de Boulogne te jure un amour éternel. Early in the morning ! Voilà comment il attaque «Obviously 5 Believers», à la punkitude céleste de Nashville. Aw comme ces mecs jouent sec et net, et Dylan pousse bien à la roue son I’m callin’ you to/ I’m callin’ you to/ Please, come home.

Album surprenant que ce John Wesley Harding. Paru en 1967, l’album brouille bien les pistes. La pochette nous fait croire que c’est un délire de folkeux mais dès le morceau titre, on ravale sa bave, car voilà un fabuleux shoot d’Americana. Charles McCoy swingue son gros bassmatic rural et Bob souffle dans son harmo en fer blanc, alors c’est du pur jus, bien battu par Kenny Buttrey. On tombe plus loin sur le stupéfiant «All Along The Watchtower» - There must be some kind of way out of there/ Said the joker to the thief/ There’s too much confusion/ I can’t get no relief - Version stripped down, mais quelle belle attaque, Dylan nous décrit un vrai horizon, et ça tourne à la magie, avec cet élan surréaliste que reprendra un peu plus tard Jimi Hendrix - Outside in the distance/ Two riders were approaching - Ça se corse merveilleusement et Bob lâche l’extrême onction - And the wind began to howl - «All Along The Watchtower» reste l’un des plus beaux hits de tous les temps. On s’émerveille aussi d’«I Dreamed I Saw Saint-Augustine» qui est un fait la même chose que la chanson de Joe Hill que chante Joan Baez à Woodstock - I dreamed I saw/ Joe Hill last night/ Alive as you and me - C’est encore de la pure magie dylanesque - So go on your way accordingly/ But know you’re not alone - D’ailleurs, à la fin du cut, il pleure. Il termine son bal d’A avec le fantastique shuffle de «Difter’s Escape». La fête se poursuit en B avec «I’m A Lonesome Hobo», pur jus de groove rampant. Il règne sur cet album une fantastique ambiance de sous-bois. Des Indiens accompagnent Bob et ça sent bon la wild Americana. Oh et ce groove de basse rurale ! Oh et ce Bob qui chante à l’excellence de la lancinance ! Que peut-on espérer de mieux ? Restons dans le groove d’Americana sauvage avec «Tke Wicked Messenger». Il n’y a plus aucune trace d’électricité, tu es paumé dans l’empire des bois.

On croyait Dylan éteint avec Nashville Skyline paru en 1969. Sans doute à cause de l’acou qu’on voit sur la pochette. Mais c’est au contraire un big album. C’est là-dessus qu’on trouve «Girl From The North Country», l’un des balladifs qui font l’histoire du rock. Cash prend le deuxième couplet. C’est en gros le même plan mélodique que celui de «Lay Lady Lay» qui figure en ouverture du bal de B. Avec le morceau titre, Dylan revient à la country. C’est donc la fin de l’electric ride. On le voit faire un numéro de haute voltige vocale dans «To Be Alone With You» et «I Throw It All Away» signe le retour des grandes nappes d’orgue. Le génie dylanesque s’exprime alors à nouveau, et à l’état le plus pur. Cut après cut, Dylan se livre à une sorte de reconquête. En fait, il fallait surtout éviter de lire les critiques à l’époque et faire confiance à l’artiste. On se régale encore de quelques bricoles en B, notamment de «One More Night» car c’est bourré de son et de shuffle. On a là un sacrément bel album. Nouveau coup de semonce avec «Country Pie», tapé au wild guitar slinging de Nashville. Dylan veille bien au grain de l’excellence. Il termine avec l’imparable «Tonight I’ll Be Staying Home With You». Ce big Dylan d’all your love chante par dessus la skyline. Il est encore à cette époque le Dylan de rêve, le Dylan limpide, il donne au rock américain ses lettres de noblesse, il sait ouvrir un horizon, no more out of the window, tout est imprégné d’inspiration.

Les deux albums parus en 1970, New Morning et Self Portrait, sont très différents. Sur la pochette de New Morning, Dylan apparaît comme un mec normal, mais bon, c’est Dylan. Il attaque cet album du renouveau avec «If Not For You» et retrouve la voix du jeune Dylan. George Harrison en fera une cover sur All Things Must Pass. Charlie Daniels et Harvey Brooks l’accompagnent, c’est du soft swing, avec une batterie légère. Un sorte de retour en grâce. Dylan fait le choix du soft rock bien rythmé, mais il n’exclut pas la nonchalance. Il pianote pour aller voir la diseuse de bonne aventure de «Went To See The Gypsy» et renoue avec le power de la harangue. On est content de retrouver le Dylan de la harangue. Dans le morceau titre qui ouvre le bal de la B, on assiste à un beau festival de guitares. Certainement David Bromberg, avec Brooks derrière. La photo qui est au dos date de 1962 : debout à côté de Victoria Spivey, Dylan tient la beat up guitar de Big Joe Williams montée avec 9 cordes. Cette photo n’est pas là par hasard.

En réalité, le double album Self Portrait est paru quelques mois avant New Morning et fut mal accueilli. Chaque fois que Dylan a opté pour de brusques changements d’orientation, ça a provoqué des remous. Dans le gatefold, on voit quelques photos de Dylan à la campagne mais aussi deux shoots en studio avec une ribambelle de lascars. Ce double album est bien sûr nettement moins dense que Blonde On Blonde, mais il ne faut pas regretter ni de l’avoir acheté ni de l’avoir écouté, car même si Dylan change, il reste captivant. Il reprend l’«Early Morning Rain» de Gordon Lightfoot et en fait un cut charmant, une véritable merveille de good time music. Il retrouve ses aises de Jo le hareng de la harangue avec «Days Of 49» et nous place un joli slow blues avec «Alberta #1», monté sur une bassline bien grasse - Alberta don’t you treat me unkind - En B, il repend le «Let It Be Me» de Gilbert Bécaud et sort le grand jeu pour «Belle Isle» : nappes de violons, espagnolades, un enchantement. Plus loin en C, Dylan tâte de l’Americana avec «Gotta Travel On». Bob Johnson signe une prod très âpre. Si on aime la basse rustique, alors on se régale. Nouvelle cover avec «The Boxer» de Paul Simon, suivie d’un retour aux sources avec «The Mighty Queen (Quinn The Eskimo)». C’est en D que se planque la perle : «It Hurts Me Too», un blues classique que Dylan prend en mode round midnite avec une stand-up derrière et c’est superbe. On trouve aussi une version live de «She Belongs To Me» tiré de Bringing et tout ce bazar s’achève avec «Alberta #2», vieux boogie de deep Americana joué dans une superbe ambiance et cette belle basse n’en finit plus de rôder comme le furet.

Signé : Cazengler, Bob Divan

Bob Dylan. Highway 61 Revisited. Columbia 1965

Bob Dylan. Bringing It All Back Home. Columbia 1965

Bob Dylan. Blonde On Blonde. Columbia 1966

Bob Dylan. John Wesley Harding. Columbia 1967

Bob Dylan. Nashville Skyline. Columbia 1969

Bob Dylan. New Morning. Columbia 1970

Bob Dylan. Self Portrait. Columbia 1970

Chesterfield Kings road

Difficile de croire que Greg Prevost approche des 65 ans. C’est pourtant ce qu’affirme Jon Mojo Mills dans le chapô d’interview au long cours que Prevost accorda au mois de juin à Shindig. Pour la double d’ouverture, Mills ne s’est pas trop cassé la tête, il a repris le visuel de Mississippi Murderer, le premier album solo de Prevost : on le voit assis sous un casque de mèches dressées à la Keef et rehaussé de coulées multicolores de type Wizard A True Star, vêtu d’un haut de fille jaune qui dénude entièrement l’épaule, d’un skinny legs troué aux genoux et grattant un antique dobro du Mississippi. Bien sûr, il est assis dans un cimetière.

Tous les amateurs de garage connaissent les Chesterfield Kings, une institution que Greg Prevost a fondée en 1982. Mais ce n’était pas son premier groupe. Dix ans auparavant, il avait monté Mr Electro & The Psychedelic Burnouts - Inspiration was the Stones, Stooges, Yardbirds, 13th Floor Elevators, Amon Düül II, John Cage, Sun Ra, MC5 - et voilà, c’est parti pour la valse des influences. Comme tous les mecs un peu dégourdis de cette époque, Prevost s’arrange pour échapper au draft (le mortel équivalent américain du service militaire en France), pour travailler dans un magasin de guitares et pour bricoler un fanzine. Il est en contact avec Greg Shaw et quand paraît Nuggets, il connaît déjà tous les groupes qui y figurent, car il écoute la radio, comme le font tous les mecs dégourdis de cette époque. Il est encore plus dégourdi qu’on ne pense car il va au CBGB en 1976, mais pour lui, ce qu’on appelle le punk en 76 n’a rien à voir avec le punk sixties, celui des Shadows Of Knight, des Blues Magoos et de Music Machine. Bon, Prevost travaille at the House Of Guitars dont le boss n’est autre qu’Armand Schaubroek. C’est une relation qui va durer 35 ans. Quand Mills le branche sur son rapprochement avec le Chocolate Watchband en 1978, Prevost répond sèchement que c’est une longue histoire qu’on pourra lire dans son autobio à paraître. La température chute brutalement. Mills n’ose plus trop poser de questions indiscrètes.

Alors, il branche Prevost sur le premier album. Cassant, Prevost répond qu’il n’a rien de spécial à en dire, sinon qu’il a fait ce qu’il avait en tête à cette époque - which is what I had in mind in the first place - En 1982, les Chesterfield Kings voulaient encore ressembler aux Stones de 1965, mais ils le firent à l’Américaine : sur la pochette d’Here Are The Chesterfield Kings, il y a trois Brian Jones au lieu d’un. Les Américains ont souvent la main lourde. Andy Babiuk, Doug Meech et Orest Guran ont tous les trois les franges de cheveux blonds comme les blés. Du coup, Greg Prevost assis au premier rang passe inaperçu et Rick Cona a l’air de sortir d’un ranch du Montana, avec son gilet en peau de vache et son gros pantalon à rayures bleues. Ils n’ont pas vraiment de son distinctif, mais ils parviennent tout de même à faire de la Stonesy avec un «Our Side Chance» monté un beau beat rebondi et «I’m Going Home» qui sonne comme le «Flight 505», yeah yeah. On les sent investis d’une mission extrêmement divine. Ils sont même en plein «Goin’ Home». On trouve encore une petite giclée de Stonesy en A avec «Little White Lies». Ils ont tous les réflexes du bon son. En B, il rendent hommage aux Chocolate avec l’excellent «No Way Out» d’Ed Cobb. Ils jouent ça bien psyché avec la belle basse dévorante d’Andy Babiuk. Côté garage, ils se montrent à la hauteur avec «Come With Me», joli cut convaincu d’avance, sautillé à l’orgue, monté sur une rythmique impeccable, doté d’un bel allant et du petit panache de Rochester. L’autre pièce de choix de ce premier album est une reprise du «99th Floor» des Moving Sidewalk. Ils la jouent à la cocote gaga très épurée avec un son clairvoyant - We won’t stop till we get to the nine nine floor - Pour faire bonne mesure, Rick Cona passe un petit solo à la Billy Gibbons.

Mills fait remarquer à Prevost que trois ans séparent Stop du premier album. Prévost répond qu’il a ramé pour trouver un label. Il ajoute qu’il n’est pas très content de cet album. Il dit que c’est l’ANTI-80 album - I fucking hate the 80s as most people know - and everything after it. I fucking hate EVERYTHING after 1974 with few exceptions - Au moins comme ça les choses sont claires.

Les trois Brian Jones sont encore plus stoniens sur la pochette de Stop. Andy Babiuk porte même un pantalon rouge. Cette fois, ils se diversifient au plan musical. Les deux fins de faces sont des merveilles de gaga cra-cra, dans l’esprit des Pretties, mais en mode snarl américain. Prevost chante «Say You’re Mine» à la morve verte, il fait sa petite gouape des bas-fonds. Il finit la B de la même manière avec «Bad Woman» : belle démonstration de force, joli shoot de gaga punk sixties américain, sans la moindre trace de sale petite concession. Avec son joli solo d’orgue, «It’s Alright» pourrait figurer sur n’importe quelle compile de revival gaga. Rick Cona se paye un joli départ en solo dans les règle du lard fumé. On les voit aussi aller sur des trucs plus byrdsiens comme «I Cannot Find Her» et sortir des harmonies vocales typiques de l’âge d’or des anciennes civilisations. Mais c’est aussi le défaut de l’album : ils font trop d’exercices de style, comme s’ils voulaient exhiber leur pedigree. Leur gaga finit par devenir gentil, comme s’ils l’avaient peint en rose. Ils sont aussi capables de sortir une belle pop saturée de guitares flamboyantes, comme le montre «I Don’t Know Why». Ils excellent dans ce monde intermédiaire où excellaient jadis les Byrds et les Hollies. «She’s Got No Time» finit aussi par séduire, avec ses fins de refrains bien rebondies et ses coups d’harmo.

Prevost aime à répéter qu’il vit dans le passé - My whole image is a combinaison of 10 years : 1964 to 74 - Quand Mills l’amène sur le terrain du troisième album, Don’t Open Til Doomsday, Prevost fait une grimace épouvantable. Le groupe allait mal et allait se séparer, sauvé in extremis par Dee Dee Ramone qui leur file même un cut, «Baby Doll». Prevost évoque ensuite la tournée européenne de 63 dates sur 3 mois - Nearly physically killed me. I fucking hated everybody in the band and quit when I got home - Doomsday porte bien son nom. C’est avec cet album que Prevost commence à se coiffer avec un pétard. Une grosse mèche jaillit sur le côté gauche de son crâne. Le seul à respecter les vieilles règles de la Stonesy, c’est Andy Babiuk, qu’on appelle aussi le fidèle, en Palestine. Disons-le franchement, l’album peine tragiquement à convaincre. On s’ennuie comme un rat mort pendant toute l’A, jusqu’à «Someday Girl». Voilà enfin du gaga un peu wild orné de clameurs d’Oh. C’est en B que se joue le destin du Doomsday, avec ce fantastique «Social End Product» en forme de grand saut dans le vide. Rick Cona passe un killer solo flash dans «No Mind No Soul». C’est lui qui vole le show, ici, toutes ses interventions nous gavent comme des oies. Voilà «Look Around» dévoré par un bassmatic d’Andy Babiuk. Ça joue sous un sacré boisseau. Ils terminent l’album en beauté avec «Doin’ Me Wrong». Ils savent rendre la pop nerveuse et hausser le ton quand il le faut et Rick Cona illumine le cut d’un autre killer solo flash.

Le mec qui remplace Rick Cona dans le groupe parvient à convaincre Prevost de revenir. Alors il revient en bougonnant. Comme le son du groupe change, Prevost songe à changer le nom du groupe, mais ils restent les Chester - Too stupid to do that - On leur reproche un son trop hard dans The Berlin Wall Of Sound. Prevost rétorque : «It was the band at the time, a state of mind. We lost fans, gained others.» Mais bon, quand on tombe sur «Richard Speck», on est bien content, car quelle beigne ! Prevost chante son ultra gaga punk au summum de la voyoucratie avec derrière lui un Rocco en alerte rouge. On ne peut que crier au génie sous un tel déluge d’animalité. Dommage que tout l’album ne soit pas du même niveau. Il faut attendre la fin du bal d’A pour renouer avec la dégelée. Ils roulent ma poule avec «(I’m So) Sick And Tired Of You», ça file droit chez les Chester et Rocco multiplie les prodiges télescopés. Le son berlinois lui va à ravir : énorme écho sur la batterie et voix bien en avant. Joli solo de Rocco et ses frères dans «Branded On My Heart» et les lignes de basse du Babiuk sont toujours aussi dévorantes, comme le montre «Teenage Thunder». Ils repiquent une belle crise de Stonesy en fin de B avec «Who’s To Blame», une crise disons d’era Exile, c’est noyé de slide donc ça ne pardonne pas. Et toujours cette belle basse bourdonnante.

Par contre, ils se vautrent un peu avec Drunk On Muddy Water. Ils démarrent avec un gag nommé «Pick A Bale Of Cotton» : on croit entendre des Indiens qui cueillent du coton. Et le gag continue avec une mouture de «Bright Lights Big City» pas piquée des vers. Prevost chante comme un vieux nègre alcoolique qui va dégueuler. On assiste à une faillite totale de sa crédibilité. En forçant son guttural, Prevost se ridiculise. Il fait du guttural de train fantôme. L’album se transforme assez vite en farce atroce. Prevost chante au dégueulis de cabane en carton-pâte. C’est l’un des meilleurs gags de l’histoire du rock. Il invente le dégueu du delta. Ah quelle rigolade ! Il bat tous les records de kitscherie avec «Little Red Rooster». Encore jamais entendu un clown pareil. Comme s’il se raclait la glotte à la toile émeri. L’album finit par devenir insalubre. Il se prend pour un fils d’esclave dans «Walkin’ Blues». C’est incompréhensible qu’il puisse chanter si connement. Pour sa version de «Rollin’ Stone», il chante comme Popeye. Le pire c’est qu’il en fait une version bien allumée. Avec «I’m In The Mood», Il plonge dans l’écume des jours et restitue l’imparabilité du heavy blues. C’est excellent. Dommage qu’il ait flingué tout le début de l’album avec son exacerbation glottale. Il termine avec un «I’m Your Hoochie Coochie Man» qu’il massacre à coups de cris d’orfraie. Dommage car il y a une belle énergie derrière.

Prevost adore son album live avec le Paisley Zipper Band, Long Ago Far Away, paru en 1990. C’est un album de reprises solides dont trois de Bo, «Pretty Girl», «Roadrunner» et l’excellent «Diddy Wah Diddy» joué à la patate chaude. Prevost met tout le chien de sa chienne dans Bo et bat tous les records de punkerie à la big bad Bo. Mine de rien, sa version vaudrait presque celle de Captain Beefheart. Hommage aux Stones aussi avec un «Jumpin’ Jack Flash» just perfect, awite ! On sent que Prevost adore ça. Quel carnassier ! Ils font aussi un «Midnight Rambler» qui n’a rien à voir avec «Midnight Rambler» puisque c’est «Love In Vain», avec le fameux suitcase in my hand. Bel hommage à Wolf aussi avec «Smokestack Lightning». Ce sacré Prevost ne lâche jamais sa rampe, c’est un tenace, un féroce contender. Par contre ils se vautrent avec un «Great Balls Of Fire» bien bourrin joué comme une charge, mais ce n’est pas la Charge de la Brigade Légère. Encore un clin d’œil aux Stones avec le morceau titre bâti sur le riff magique de Keef dans «Monkey Man». Ces éclairs de lumière remontent au temps béni de Let It Bleed. Prevost y pique sa crise, comme Jag à l’époque.

Mills prend des risques en évoquant le projet d’album avec Johnny Thunders. Prevost ne prend pas de gants pour répondre : «Ça ne pouvait pas déboucher. He was too fucked up on drugs. Nice guy, mais impossible de finir une seule chanson.» Alors, pour éviter que ça ne dégénère, Mills embraye sur Let’s Go Get Stoned. Prevost révèle qu’à l’époque il était enragé. Il parle de raw energy - The raw energy was a state of mind - On connaissait de grands exemples de mimétisme réussi : Union Carbide Productions pour les Stooges et les Subsonics pour le Velvet. Avec Let’s Go Get Stoned, les Chesterfield Kings sont encore plus stoniens que les Stones. C’est même l’un des plus grands hommages jamais rendus aux Stones. Et pourtant, ils brouillent un peu les pistes avec «Johnny Volume» qui fut le premier pseudo choisi par Johnny Thunders. Mais avec la cover de «Street Fighting Man», tout devient évident. Ils optent pour un énorme son de basse, mais ils ne vont pas jusqu’à imiter le minikit de Charlie Watts. C’est un nommé Paul Rocco qui se tape le beau solo vipérin et la basse d’Andy Babiuk gronde délicieusement dans l’épaisseur du son. Tous les morceaux de l’album sont prétexte à exercices de Stonesy style : «Drunkhouse» vaut pour un honky tonk blues de cabane, «Sing Me Back Home» de Merle Haggard se transforme en une sorte de «Dead Flowers», «One Foot In The Graveyard» vaut pour un bon swagger digne d’Exile, très typé, avec de la slide. Kim Simmons de Savoy Brown vient faire son Mick Taylor sur «It’s Getting Harder All The Time», mais son toucher de note est beaucoup trop délicat pour la Stonesy. Encore une belle leçon de swagger avec «I’d Rather Be Dead». Ils font une cover d’un cut des Stones pas très connu, «Can’t Believe It» et en profitent pour défoncer la rondelle des annales. En B, on trouve un «Rock’n’Roll Murder» co-écrit avec Kim Fowley. On parlait de Mick Taylor, ah bah tiens le voilà dans «I’m Not Talking», un cut bien énervé signé Mose Allison et que Prevost chante comme une petite gouape. On finit par tomber sur un vrai coup de génie : «Long Ago Far Away» qu’ils démarrent avec les ah-ouh de «Sympathy For The Devil» et qui roule ensuite sur les accords magiques de Keef dans «I’m A Monkey». Avec leur incroyable perspicacité, les Chesterfield Kings s’installent au panthéon de la Stonesy.

Prevost attaque la période suivante en s’acoquinant avec Sundazed, puis Wicked Cool, le label de Little Steven. Mais ce n’est pas une période facile pour lui, car il y a du turn over dans le groupe. Il se retrouve avec des mecs beaucoup plus jeune que lui, 15 ou 16 ans d’écart, et donc, il s’oriente sur ce qu’il appelle des «projets» de type Surfin’ Rampage et Where The Action Is - Which are novelty records, more or less - mais boy, quels novelty records !

Joli novelty record que ce Surfin’ Rampage paru en 1997 : existe-t-il plus bel hommage rendu à Brian Wilson et à Gary Usher ? Non. Prévost et Babiuk se sont même arrangé les cheveux pour ressembler à des surfeurs. Comme son titre l’indique, tout sur cet album est on the beach, à commencer par sa longueur : 32 cuts, dont certains très connus comme «Little Honda», vrai shoot de BiBi craze. It’s alright ! Ou encore «Our Car Club», ils y ramonent la BiBi craze férocement, ils jouent à la heavyness méphistophélique. Ils tapent aussi dans le «Summer Means Fun» de PF Sloan. Cet album effare par la qualité du son et par son énergie. Ils le font pour de vrai. C’est un hommage aux Beach Boys mais avec un son plus gaga. Ils font du pastiche énergétique et ça sonne juste. Autant leur Drunk On Muddy Water sonne comme un gag, autant leur Surfin’ Rampage sonne comme un petit chef-d’œuvre pastichier. Leur ferveur impressionne. Dans «Farmer’s Daughter», Prevost chante comme Brian Wilson, il pulse son chat perché, tout est juste, le punch, les harmonies vocales et le soleil. En plus c’est signé Gary Usher. Ils vont vite en besogne, les voilà déjà partis à fond de train avec «Draggin’ Deuce». Ils reproduisent tous les éclairs du génie BiBi et se régalent du délire des machines («Shelby GT 356»). En fait, ils réinventent l’énergie perpétuelle du never ending summer. Encore une jolie BiBi craze avec «Black Denim», Prevost claque sa chique du coin de la bouche, ce mec est un démon. Encore du big bouzin de moulin avec ce «RPM» dédié à Gary Usher et Brian Wilson. «Double Red High» sonne comme un classic BiBi craze avec les harmonies à nœud-nœud et des chœurs de rêve. En fait, les solos de Ted Okolowicz sont du pur gaga. Gary Usher est partout sur la plage, le voici encore avec «My Little Bike» et ça donne un killer surf craze. Check my custom machine, miaule Prevost dans «Custom Machine». Fantastique obsession ! Prevost est un géant qui explore les mystères de la plage. S’il est un groupe qui peut se vanter de savoir jouer le surf gaga, c’est bien les Chester ! Tout est hyper joué dans les règles du lard. Ils visent l’impeccabilité des choses. Encore du Sloan avec «Tell ‘Em I’m Surfin». On frise l’overdose, mais c’est le but du jeu. Ils n’en finissent plus de revenir sautiller sur la plage.

Nouvel exercice de style avec Where The Action Is, l’album de reprises. Bienvenue au club des spécialistes ! Prevost ne tape pas dans les Gypsy Kings, mais dans les Gypsy Trips avec «Ain’t It Hard», un vieux retour de titille sixties joué dans l’écho du temps, mais avec un certain génie. Prevost lui allume bien la gueule, the beat goes on, pas de meilleure restitution possible. Avec cet album ils ressuscitent l’esprit du gaga sixties et Prevost en rajoute, il en fait même un peu trop dans «Wrong From Right» avec ses uh. Avec le «Five Years Ahead Of My Time» du Third Rail, ils tapent dans l’un des fleurons du gaga sixties. On entend de belles guitares psyché. Quel régal ! Et c’est là que Mark Lindsay duette avec Prevost sur «Where Do You Go From Here». Avec «I Walk In Darkness», Prevost bat Van the Man à la course. C’est une OPA sur «Gloria» chanté à la sale petite délinquance. Tout y est, l’I walk/ in/ darkness, le wouaahh de dommages collatéraux, les rebondissements d’harmo et les screams dans la cave. Bel hommage aux Standells avec «Sometimes Good Guys Don’t Wear White». À ce petit jeu, les Chester sont aussi bons que les Nomads. Prevost fait bien son Dick Dodd, il racle bien son tell your moma and your popa, il connaît toutes les ficelles du caleçon et revient inlassablement à son moma et son popa. Ils reprennent aussi le «Don’t Blow Your Mind» des Spiders, juste avant Alice Cooper. Prevost le chante à la colère noire. Il n’est pas homme à se calmer, au contraire. Ted Okolowicz passe un killer solo flash dans le «1-2-5» des Haunted. Prevost revient faire sa petite gouape des bas fonds et souffle dans l’harmo des Problèmes. Belle cover du «Little Girl» des Syndicate Of Sound, puis Babiuk bassmatique le «You Rub Me The Wrong Way» des Beatles et la farandole s’achève avec le «Happenings Ten Years Ago» des Yardbirds. Ted Okolowicz se prend pour Jeff Beck. C’est pas mal, mais il a encore du boulot.

Au début du XXIe siècle, les Chester sont passés de mode et n’ont plus d’audience aux États-Unis. Le groupe bat de l’aile puis redémarre en 2002 avec l’arrivée de Paul Morabito. Les Chester renaissent de leurs cendres avec trois fantastiques albums, The Mindbinding Sounds Of…, Psychedelic Sunrise et Live Onstage If You Want It.

Autant appeler un chat un chat : The Mindbinding Sounds Of… est une bombe. Tous les titres de l’album sont bons, sans exception, tiens comme cet «Endless Circles» que redore le blason du gaga psyché. Ou encore ce «No Entity» où ils se prennent pour les Yardbirds. Et ça marche. Ils sont encore plus royalistes que le roi. Ils rendent un bel hommage aux Stones avec «Flashback», watch out ! Ça pue le Jack Flash à plein nez. Ils jouent le cut qu’ont toujours rêvé de jouer les Stones. C’est à ce moment précis qu’ont réalise que les Chester ont du génie, car il en faut pour savoir rendre des hommages aussi superbes. Autrement, ils font beaucoup de gaga punk, à commencer par «I Don’t Understand». Ils se situent dans le mood des meilleurs exemples, avec le son des guitares, les chœurs d’artichauts et ce mec qui chante à l’avenant. Heavy power psychédélique. Un hit de rêve. Celui dont rêvent tous les jukes. Ils restent dans heavy gaga psyché avec «Runing Through My Nightmares». Ils ont le pouvoir et sortent un son violemment pur. Prevost chante à la force du nez, ils vont même trop loin car le cut leur échappe. Ils font aussi du gaga de Stonesy avec «Somewhere Nowhere». Tout ce qui les intéresse dans la vie, c’est de charger leur chaudière. Tout ici n’est que heavy psychedelia. «Transparent Life» sonne comme un shoot de psyché cavalé ventre à terre. Prevost fonce à la folie Méricourt. C’est pour ça qu’on l’admire. Il n’est pas du genre à ralentir ou à baisser les bras. Ils rendent un bel hommage à Bo Diddley avec «Death Is The Only Real Thing». Merci Bo, car ce riff est le plus distinctif de tous. N’allez surtout pas prendre les Chester pour des brêles, ce serait leur manquer de respect en manquant de clairvoyance. On l’a déjà dit, mais on le redit : tout est bon sur cet album qu’il faut considérer comme un album classique.

Avec le temps, les Chesterfield Kings gagnent en crédibilité sonique et graphique. Il suffit de voir la pochette de Psychedelic Sunrise et d’écouter ces énormités que sont «Streaks & Flashes» et cet «Elevator Ride» bardé du meilleur son qu’on puisse espérer. Ça sonne comme des hits de pop anglaise. On se croirait sur Between The Satanic Buttons Request. Le son éclate. C’est un album qui grouille de surprises, dès «Sunrise», shoot de heavy punk psychédélique. Ils cherchent l’au-delà du commun des mortels avec un son arrosé de giclées mirobolantes. À ce petit jeu, ils sont imbattables. Avec «Rise And Fall», ils basculent dans la heavy psychedelia de la pire espèce et Prevost chante comme un crevard, avec toute la hargne du monde. Il chante à la victoire certaine. Il ne sait faire que ça, peaufiner sa chique. Voilà encore un cut chargé de son, bien languide et culminé. Un beau killer solo illumine «Up & Down». «Inside Looking Out» nous ramène dans les sixties, back in the past, comme dirait Prevost. Il chante à la force de sa voix de nez, avec un petit côté Johnny Thunders, et c’est entrecoupé par un fier solo d’incartade. Bienvenue dans le big business. Trois merveilles se disputent le trône en B : «Spanish Sun» (monté sur le thème de «Paint It Black»), «Outtasite» (pur garage hell avec le gros riff de fuzz à la «I Could Only Give You Everything», écrasant de power, avec une fuzz qui s’étrangle en plein course, c’est du golden casquette de gaga, les Kings sont bien des Kings) et «Stayed Too Long» (on se croirait une fois de plus sur Exile, c’est exactement le même son, mais là les élèves dépassent les maîtres, Prevost est encore pire que Jag). Et il n’existe pas de meilleurs «Yesterdays Sorrows» que ceux des Chester. Ils sont sur une niche, ni trop gaga, ni trop Stonesy, ni trop psyché, disons un astucieux mix des trois. Les fans du groupe ont bien sûr écouté le CD qui va avec l’album, car on y trouve des bonus diaboliques. À commencer par «The Wrong Place To Hide», stupéfiant d’allant, radical, on se croirait dans un Back From The Grave, beautiful sixties gaga punk flavour, l’art suprême de la gelée royale. Ils sont magnifiques de mimétisme tentaculaire. Et ça continue avec «Stop! Hey! Take A Look Around», plus pop et entraînant, fantastique de look around, ils arquent aux guitares des Byrds et brament non pas à la lune mais au miraculeux matin d’été 65 quand tu es jeune et que tu as encore tes 32 dents bien blanches, hey look around ! Ils finissent en removant «Thre’s A Time» à la heavy fuzz. Ils ne reculent devant aucun sacrifice et il faut les saluer pour ça. Ils descendent très profondément dans le son, c’est leur mantra.

Live Onstage If You Want It permet de confirmer tout le bien qu’on pense des Chester. Sur scène, leurs hommages aux Stones prennent une ampleur considérable. Ils annoncent la couleur dès «Up & Down» et jettent toute leur ferveur dans la balance. C’est un vrai sludge, l’apanage de la heavy Stonesy. Ils la fracassent, le pauvre Jag peut aller se rhabiller. Prevost démolit tout, backed par la pire équipe de killers outta here. Ils sonnent comme les Stones en 63, mais à la puissance 1000. S’ensuit le cash out de «Sunrise», ils sont les rois de la maintenance du feu sacré, ça sent le garage brûlé et ça repart en mode Stonesy avec «Transparent Life», le fameux clin d’œil à «Paint It Black». Ils dégoulinent d’une classe beaucoup trop pure. «Non Entity» les porte au sommet du rave up. Ces sales voyous sodomisent le gaga punk à coups d’I can’t come back, wow comme ça claque ! Prevost fait le job et marche dans la colique d’un solo liquide. Wouah ! On note qu’Andy Babiuk joue sur une basse Vox Teardrop. Fantastique version du «Flashback» monté sur l’intro de Jack Flash, Prevost sort toute l’arrogance de Rochester pour réactiver le mythe de Jack Flash. On voit le fantôme de Brian Jones danser dans le doom. Prevost chante aussi son «Dawn» à la racine des dents, à chaque fois, il semble mener un assaut. Nouvelle crise aiguë de Stonesy avec «Stayed Too Long» et Prevost s’assoit sur ses lauriers. Un «Stayed Too Long» qu’on croirait sorti d’Exile, véritable boogie down de Nellcôte, exactement le même, cos’ I try so hard. Ils font un détour par les flammes de Raw Power pour «Johnny Volume» et replongent dans leur gaga chéri avec «Outasite». Prevost y place des awites fermes et définitifs. Le festival se poursuit avec un hommage aux Them, «I Walk In The Darkness», I look at my windoye, ah quel sale punk, il a du son derrière lui, alors il en profite. Pur jus de Them frenzy, right down on the floor, fantastique giclée d’I walk in the graveyard. Oui ça pue le graveyard et le jus de chaussette et cette façon qu’il a de relancer le darkness ! Call my name ! Wow ! Ils tapent aussi dans le «Rock’n’Roll Murder» co-écrit avec Kim Fowley et optent une fois encore pour la stoogerie. Prevost se prend pour un Iggy de Rochester. Ils n’en finissent plus de jouer au sommet de leur art. Peu de gens sont capables de passer de la Stonesy à la stoogerie sans coup férir. On se prosterne donc jusqu’à terre.

Avec le CD, Wicked Cool nous offre le DVD du set. Doc extrêmement intéressant. On voit tout de suite que Prevost a pompé toute la gestuelle de Rod the Mod. Exactement la même allure, mais avec le power américain. Les autres passent très bien eux aussi : Mark Boise énorme au beurre, Babiuk sur Teardrop et Paul Morabito pépère sur Tele. Ce qui frappe le plus, c’est de voir Prevost revenir en 1972 : il joue beaucoup avec son pied de micro et s’approche souvent de la caméra. Il a une grosse mèche dressée sur le sommet du crâne et deux ou trois autres colorées. Il joue énormément son personnage et tombe à genoux facilement. Il peut même ramper au sol avec son micro. Physiquement il est très complet. Même trop complet. Il est même si léger que dans «Dawn», il tombe à genoux et se relève d’un petit bond, sans s’aider des mains. Ils font toute une série de cuts en acou («I Don’t Understand», «Gone», «Sing Me Back Home» et «Drunkhouse»). Cadré serré, Prevost n’a pas l’air aimable. Babiuk se prend encore plus pour Brian Jones avec son acou. Et pour jouer les deux cuts dollsy («Stayed Too Long» et «Johnny Volume»), Morabito change de guitare et joue sur une Les Paul Junior, comme Johnny Thunders, et forcément le son est là tout de suite. Quand Prevost se roule par terre, il réussit l’exploit de rester coiffé. Tout cela impressionne au plus haut point.

Et voilà, Mills aborde le sujet qui fâche : la fin des Chester. Prevost : «It was like a firecracker that fizzled out. We ran our course basically and people lost interest in us.» (Ça s’est terminé comme ça devait se terminer. On avait fait le tour et le public était passé à autre chose). Il ajoute que c’est le destin de tous les groupes qui durent 30 ans, unless you are the Stones or Aerosmith. Prevost indique qu’il a quitté le groupe qu’il avait fondé et dont il était à la fin le seul membre original - I was tired. Totally burnt out - Il se sentait devenu un has-been cult band singer - I became a parody of myself. As simple as that - Et pour lui remonter le moral, Mills lui demande quels sont ses meilleurs souvenirs collaboratifs. Il dit avoir adoré travailler avec Mark Lindsay des Raiders et Sal Valentino des Beau Brummels. Par contre, la collaboration avec Johnny Thunders fut la plus problématique.

En 2012, Greg Prevost décide d’enregistrer un album solo, Mississippi Murderer. On le voit dans le bac de Born Bad et on se dit oh la la, quelle merde ça doit être. Mais on le ramasse quand même. C’est vrai que la pochette n’inspire pas confiance : assis au bord d’un chemin, Prevost gratte un dobro. On s’attend donc à des mauvaises reprises de Robert Johnson. Eh bien pas du tout. Prevost en bouche même un coin avec son heavy boogie inspiré. «Death Rides With The Morning Sun» annonce bien la couleur. Big bass & drums, et hop c’est parti pour un voyage au pays du dark & muddy boogie. Au fil des cuts, Prevost maintient le cap sur un boogie dévastateur et sournois. Il fait du blues de punk avec une sacrée emphase. Bel hommage à Skip James avec «Hard Times Killing Floor Blues» et retour au heavy blues-punk de junk avec «Stoned To Death». Il dépasse toutes les espérances du Cap de Bonne Espérance. Il termine son bal d’A avec une version hargneuse de «Hey Gyp», aussi hargneuse que celle d’Eric Burdon, c’est dire si. Il y va franco de port avec le bah you a Cadillac. Du coup on est conquis lorsqu’on entre en B. Avec «Ain’t Nothing Here To Change My Mind», il retrouve les accents de Jag dans «Midnight Rambler». Et dans «Downstate New Yawk Booze», il gouleye bien son goh too Niew Awk, c’est du mâché de papier mâché punkoïde. Tiens on parlait de Robert Johnson, justement le voilà avec «Ramblin’ On My Mind». Bien vu, Prevost, coups d’harmo à la clé. Ce mec connaît toutes les ficelles de caleçon, ça le rend précieux. Dans «Never Trust The Devil», il dit : «I should have left there a long time ago.» Eh oui, mon vieux, il faut toujours partir avant qu’il ne soit trop tard. Il termine cet album surprenant avec le «John The Revelator» de Blind Willie Johnson, qui est un classique du gospel blues monté sur les questions réponses Who said that/John the Revelator said. Prevost le tape au big heavy boogie down chanté de l’intérieur du menton, John the Revelator said ! Il fait les questions et les réponses tout seul. Fantastique artiste !

Du coup, on s’est jeté sur son deuxième album solo, Universal Vagrant. Même principe : Prevost pose sur la pochette avec sa coiffure de mèches multicolores à la Todd et une Telecaster. Il ramène aussi la fine équipe du premier album solo, Alex Patrick on bass et Zachary Koch on drums. Il ressort son swagger à la Jag dès «Moanin’ The Blues». On se croirait une fois encore sur Exile. Cet incroyable putschiste prend le pouvoir avec «Gin-Soaked Time Warp» et se montre encore plus royaliste que le roi de la Stonesy. De toute évidence, il a appris son métier de shouter en écoutant l’early Jag. Il montre les même tendances à la voyoucratie. Il passe ensuite à un autre roi, le roi Arthur, avec une stupéfiante reprise de «Signed DC». Dès le premier accord, on sait qu’on entre chez Arthur Lee. Ce démon de Prevost en fait une mouture bien lugubre. Il se tape même le solo d’harmo. Il revient au heavy gospel blues avec «Evil On My Mind» et rend hommage à Muddy avec «Mean Red Spider». Il restitue le power de Muddy de toutes ses forces. La B est hélas un peu plus faible. Prevost la sauve avec «Hayseed Riot», un boogie-rock de type seventies bardé de hargne et de below the belt. Il termine avec le vieux classique de Buffy, «Codine» que prisait aussi Jim Dickinson.

La bonne nouvelle c’est qu’il annonce à Mills avoir enregistré un troisième album solo avec Mick Patrick. Ça sortira quand ça sortira, une fois dit-il que la poussière sera retombée sur la terre.

Signé : Cazengler, Greg Pré-Veau

Chesterfield Kings. Here Are The Chesterfield Kings. Mirror Records Inc. 1982

Chesterfield Kings. Stop! Mirror Records Inc. 1985

Chesterfield Kings. Don’t Open Til Doomsday. Mirror Records Inc. 1987

Chesterfield Kings. The Berlin Wall Of Sound. Mirror Records Inc. 1990

Chesterfield Kings. Drunk On Muddy Water. Mirror Records Inc. 1990

Paisley Zipper Band. Long Ago Far Away. Trident 1990

Chesterfield Kings. Let’s Go Get Stoned. Mirror Records Inc. 1994

Chesterfield Kings. Surfin’ Rampage. Mirror Records Inc. 1997

Chesterfield Kings. Where The Action Is. Sundazed Records 1999

Chesterfield Kings. The Mindbinding Sounds Of… Sundazed Records 2003

Chesterfield Kings. Psychedelic Sunrise. Wicked Cool Records 2007

Chesterfield Kings. Live Onstage If You Want It. Wicked Cool Records 2009

Greg Prevost. Mississippi Murderer. Mean Disposition 2012

Greg Prevost. Universal Vagrant. Mean Disposition 2016

Jon Mojo Mills : In the past. Shindig # 104 - June 2020

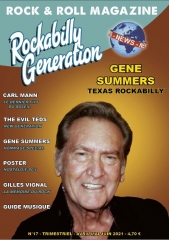

ROCKABILLY GENERATION n° 17

AVRIL / MAI / JUIN 2021

Imperturbable ! Plus de concert depuis un an, trois confinements coup sur coup, et Rockabilly Generation News tient le coup ! Rien de plus opiniâtre que des rockers qui ont le rockab chevillé au corps. Le lectorat se développe, non Nicolas le rockab n'est pas mort. D'ailleurs on plonge illicrock page 8, ils sont beaux et ils sont jeunes, ils s'appellent The Evil Teds, ils n'ont pas pas dépassé la vingtaine et sont en train de concrockter un album. Les photos de Sergio Kash sont superbes ( comme toujours ) ce qui ne l'empêche pas de poser la question qui inquiète. Quel futur pour le rockabilly. N'ont-ils pas l'impression d'être différents de leur génération, si bien sûr, disent-ils mais ils assument, revendiquent ce qu'ils sont, des Teds porteurs d'une culture dont les racines ont pris naissance voici près de quatre-vingts ans dans le tuf fertile des USA, même si le britannique Crazy Cavan est pour beaucoup dans le déclenchement de leur passion rockabillyenne.

Deux figures historiques du rockabilly au sommaire du numéro, la première Carl Mann liée à sa disparition à la toute fin de l'année 2020, la deuxième était prévue, cette dix-septième parution devait être un hommage à l'un des tous derniers survivants des Pionniers, Gene Summers, dans la rédaction de Rockabilly News l'on était heureux de savoir que Gene en personne pourrait tenir entre ses mains ce magazine en grande partie consacré à son parcours, la camarde ne l'a pas voulu, voici à peine plus d'un mois Gene est passé de l'autre côté... Parfois comme disait Milosz, il se fait tard dans le jour du monde.

Gene Summers fit partie de ces pionniers que la vague européenne rockabilly a sorti de l'oubli, poussons notre crockcorico, les fan-clubs français regroupés autour de confidentielles revues et le label Big Beat Records cornaqué par Jacky Records ne sont pas étrangers à cette renaissance. Jacky l'accompagna sur scène et nous livre ici une interview inédite datant de 2020, de même que dans les propos recueillis par son fils Shawn, Gene se montre tel qu'il était, un homme simple qui a consacré une grande partie de sa vie à cette musique qu'il a aidée à naître et à conserver vivante. Un homme jette un regard sur sa vie et l'on sent qu'il en éprouve sans aucune ostentation une grande et tranquille fierté. Lui qui était un lointain cousin d'Elvis a beaucoup côtoyé Carl Perkins. Difficile de trouver mieux parmi une liste de connaissances. Il a fait le job, comme aiment à dire les ricains.

Le dernier fils du soleil nous a quittés. L'expression ne désigne pas un ultime guerrier apache, mais Carl Mann, le dernier des pionniers enregistré par Sam Phillips sur le mythique label Sun. Greg Cattez nous présente le personnage avec brio, m'a même donné envie d'aller le réécouter, moi qui n'ai jamais supporté ( je dois être le seul dans ce cas ) le timbre de sa voix ! Lire en parallèle les carrières de Carl Mann et de Gene Summers est instructif, deux hommes de la même génération qui découvrent la musique de la même manière, grâce à la radio et la célèbre émission Le Grand Ole Opry, cela donne l'impression que tous les adolescents de l'époque qui restaient accrochés aux retransmissions en direct sont par la suite devenus chanteurs... Et puis l'influence d'Elvis alors qu'il n'est encore qu'une vedette régionale... enfin j'ai retrouvé un point commun avec ma modeste personne, tous deux sont des fans de Lefty Frizzel ! Carl Mann qui a raccroché la guitare sera redécouvert lui aussi grâce à l'Europe...

Déjà vous êtes heureux, les yeux remplis de documents photographiques rares, cette belle légende racontée à plusieurs voix, vous êtes repus, vous ne demandez plus rien, il vous reste encore le meilleur à lire, Gilles Vignal, cet homme a un CV rock long comme quatre cous de girafes, un activiste rock, il a accompagné Gene Vincent lors de sa tournée française en 1967 – notons que l'on ne se battait guère à l'époque pour cet honneur - c'est donc son groupe le Rock'n'roll Gang qui se chargera de cette mission insigne. Le Rock 'n' Roll Gang reprendra du service au début des années 80, la renaissance rockabilly obligeant... les amateurs de rock 'n' roll doivent une fière chandelle à Gilles Vignal, un chercheur infatigable, un passeur de mémoire vive, toujours présent, Gilles n'a jamais arrêté de jouer, de chanter, d'écrire, de rédiger des revues, de tenir des blogues, toujours prêt à prêter main-forte... Total respect pour cet homme serein et modeste qui pense avoir été seulement le jouet de chanceuses circonstances hasardeuses alors que la foudre méritoire du rock'n'roll ne tombe pas sur n'importe qui.

Damie Chad.

Editée par l'Association Rockabilly Generation News ( 1A Avenue du Canal / 91 700 Sainte Geneviève des Bois), 4,70 Euros + 3,88 de frais de port soit 9,20 E pour 1 numéro. Abonnement 4 numéros : 36, 08 Euros ( Port Compris ), chèque bancaire à l'ordre de Rockabilly Genaration News, à Rockabilly Generation / 1A Avenue du Canal / 91700 Sainte Geneviève-des-Bois / ou paiement Paypal ( cochez : Envoyer de l'argent à des proches ) maryse.lecoutre@gmail.com. FB : Rockabilly Generation News. Excusez toutes ces données administratives mais the money ( that's what I want ) étant le nerf de la guerre et de la survie de toutes les revues... Et puis la collectionnite et l'archivage étant les moindres défauts des rockers, ne faites pas l'impasse sur ce numéro. Ni sur les précédents.

ERIC BURDON AND THE ANIMALS / 1968 ( II )

Les temps ont changé. Pas de beaucoup, juste quelques mois. Pas dans le sens souhaité. Le rêve hippie s'est volatilisé. L'ère de la désillusion commence. Eric Burdon n'abandonne pas la lutte, il effectue un repli stratégique sur sa terre d'élection, le blues. Et l'autre, celle de son origine sociale. Ne prêche pas la nécessité de la révolution armée mais n'oublie pas d'où il sort, simple question de conscience de classe. Il vient d'Angleterre, il n'a jamais été dupe, mais maintenant il est en Amérique, son amour du blues de petit gars de Newcastle Upon-Tyne a pris une grande baffe dans la gueule, de l'idéal, du virtuel, de la sympathie sentimentale qu'il a éprouvés envers le peuple du blues, instinctivement subjugué par l'énergie vitale de ses disques d'adolescent, il est confronté à la réalité de ce qui se cache derrière des mots si simples, Every day I have the blues, rien à voir avec le spleen poétique de Baudelaire, ni avec les fumeuses rêveries des enfants gâtés de la petite-bourgeoisie blanche... Chanter le blues pour eux reviendrait à donner de la confiture aux petits cochons roses. Every one of us, chacun de nous, n'est pas un titre à portée universaliste, nous ne sommes pas tous frères, il y a les uns, et il y a les autres. La pochette est sans appel, nos Animals avec leurs casquettes de prolo sur la tête ou leurs gueules d'intellectuels anarcho-marxistes revendiquent leur camp.

EVERY ONE OF US

ERIC BURDON AND THE ANIMALS

Eric Burdon : vocal / John Weider : guitar, violin, celesta / Vic Briggs : guitar / Danny McCulloch : bass, vocal, 12 string-guitar / Barry Jenkins : drums / Zoot Money : org hammond, vocal, piano .

White houses : musique douce, paroles amères, rythme de menuet – Steppenwolf adoptera une même stratégie sur Monster – ici on ne tue pas les indiens, on laisse crever les déshérités dans les bouges - l'on croit lire l'enquête de Jack London sur les slums londoniens, de temps en temps Burdon agite le scalp d'un vocal viscéral, les guitares perforent plus fort un solo de colère rentrée puis tout se calme dans l'engluement de la misère... Un des titres les plus forts des Animals qui passera par chez nous à peu près inaperçu, le disque étant réservé au marché américain. Une espèce de ballade country blues psyché, avec des paroles que l'on ne rencontre jamais aussi crûment, aussi politiques dans le blues des origines. Uppers and downers : vingt-quatre secondes, difficile de faire plus court, l'on frôle l'insignifiance, surtout si l'on écoute les paroles, l'on est en plein nursery rhyme, les anglais raffolent de ces comptines enfantines qui flirtent avec le non-sens, de parfaits exemples de cet esprit britannique cher à Lewis Carroll, ne soyez pas sévères avec ces enfantillages, Stéphane Mallarmé les adorait, il a été retrouvé dans les papiers du poëte un manuscrit de ses propres traductions prêt à être imprimé... Les paroles sont d'une évidence qui flirte avec l'idiotie, l'idée de base est très simple : si vous êtes en haut de la colline vous êtes en haut, si vous êtes en bas vous êtes en bas, si vous êtes au milieu de la pente, vous n'êtes ni en bas ni en haut. Pour énoncer de telles lapalissades pourquoi Burdon prend-il sa grosse voix de baryton d'opéra et pourquoi derrière lui les musiciens font-ils monter la soupe crescendo à la vitesse du lait sur le feu qui déborde. Facile de trouver le sens symbolique si vous l'écoutez à la lumière de ce qui précède ( c'est suffisant ) et de ce qui suit ( confirmation absolue ), vous occupez une place dans la société vous êtes condamnés à y rester, que vous soyez tout en haut ou tout en bas. Dans ce dernier cas, n'espérez aucune amélioration, les pauvres restent pauvres et les puissants sont toujours installés au sommet... Déterminisme social... Serenade to a sweet lady : que voulez-vous dire de plus après les deux bilans précédents, le premier poignant, le deuxième empruntant au grotesque ? Rien à rajouter. Ce troisième morceau sera donc strictement instrumental. L'on ne s'y attend pas mais nous changeons de continent musical, nous voici au Brésil en pleine bossa nova, Weider a composé le morceau, Danny McCulloch vous tire de ces lignes de basse à faire agoniser de désespoir un cachalot, nous sommes loin de l'exubérance du carnaval de Rio Janeiro, plus près de la tristesse des favelas, l'on ne sait pas où cet album va nous mener, l'on comprend que le chemin que nous empruntons s'infléchit étrangement et pas une seconde nous vient à l'idée de rebrousser chemin. Quant à la sweet lady, z'aurez besoin d'une imagination débordante pour l'apercevoir, les rêves ne meurent jamais mais ne se laissent pas attraper. The immigrant lad : l'on était à l'autre bout du monde, retour à la case départ, Newcastle upon-Tyne, une ballade dans le style de celles qui ont traversé l'Atlantique et ont servi de moule pour les premiers blues au siècle précédent, douze cordes dans la série qu'elle était verte ma vallée, comment quitter ce pays noir qui grouille de houille, rivière infranchissable, la vraie vie de l'autre côté, la jolie fille aussi, cris de mouettes, silence, plus de musique, bruits de tasses et de verres, le jeune immigrant n'a pas traversé l'Océan, son rêve n'était pas si éloigné, du boulot pour un peu d'argent sur les quais de Londres, conversation dans une taverne, ce n'est pas pour s'embarquer pour l'île au trésor, un jeune cockney ne lui cache pas qu'il est difficile de vivre pour un déraciné dans la capitale... surprise, davantage que du spoken words, quasi un documentaire pris sur le vif dont aurait coupé l'image, la véritable musique du prolétariat n'est-ce pas dans la voix des déshérités qu'elle se fait entendre... on est en Angleterre mais aussi un peu dans un livre de Steinbeck ou de Dos Passos, ou un film d'Elia Kazan... la voix de Burdon sourde et chargée de nostalgie est fabuleuse. Year of the guru : carrément électrique, Burdon débite ses couplets à la manière d'un rappeur, c'est ce qui s'appelle avoir de l'avance sur l'évolution, un rythme implacable, un pauvre gars, un gros naïf malmené par son chef, l'adjudant se joue de lui, finira dans un asile de fous – n'est pas le seul à le devenir, le piano de Zoot Money ricane comme un onagre pris dans une nuit d'orage, les guitares enflent et débordent en rivières en rut, dans son délire le fou est devenu le maître du monde, il a tout compris, tout lu, tout vécu, le rythme se précipite, la voix de Burdon se transforme, s'emplit de résonances africaines, devient habitée par une transe, une possession shamanique de quelque chose de primordial, de primal, qui vient du plus profond des âges premiers, une communication avec la terre noire mère des hommes. L'on ne peut s'empêcher de penser au rappeur Keith Elam qui changera son nom en Guru acronyme de Gifted Unlimited Rhymes Universal... La négritude travaille ce chanteur blanc de blues qu'est Eric Burdon. Morceau diabolique, morceau vaudou, morceau totémique...

St James Infirmary : retour au blues en ouverture de la face B, et pas n'importe lequel, en quelque sorte le frère jumeau quant à son historiographie et sa célébrité à The House of the Rising Sun. Mais ici Alan Price ne bouche pas le paysage avec la grandiloquence de son orgue, Eric Burdon et ses Animaux n'ont pas choisi le pachyderme qui encombre l'écran, ont préféré la silhouette spartiate de la panthère noire qui se déplace sans se faire remarquer. Sombre, très sombre, lourd très lourd, nudité assumée, simplement rehaussée de courts appels à Dieu dans la pure tradition des chœurs interjectifs et funèbres du gospel, n'a pas choisi les paroles les plus directes le plus souvent employées, ce n'est pas le conteur qui raconte le terrible récit mais son ami le vieux Joe, ce qui introduit un effet de distanciation des plus glaçants, et permet en un deuxième temps l'explosion d'un paroxysme passionnel, ces hurlements de douleurs tellement insupportables, qu'ils sont suivis d'un court balancement jazzy du genre vaut mieux passer l'éponge sur le drame... version sublimissime. New-York 1963 – America 1968 : le grand-œuvre, l'aboutissement de l'album, mille chemins ouverts, tous les thèmes abordés précédemment sont repris en un long opéra de près de vingt minutes. Un rythme lent et lourd en accord avec la tonalité de l'album, les flots majestueux du Mississippi, je sais il ne coule pas à New York mais la big Aple est colonisée par son delta, l'immigrant y rencontre l'âme et la chair du peuple noir, il tombe en admiration de cette manière d'accaparer l'aisance d'être et de se poser dans la beauté du monde, des chœurs tout de suite en entrée, pas les fanfares ironiquement éclatantes de Sky Pilot, mais des bribes de ferveur contenues qui s'harmonisent avec le lent déroulement du serpent vocal burdonien qui déroule ses anneaux et rampe sans se presser sur le sol, Burdon chante – l'on aurait envie d'écrire parle mais la ligne mélodique nous l'interdit – il y a de tout dans ces paroles, l'émerveillement enthousiaste qu'exhalent Les feuillets d'herbes de Walt Whitman et des bouts de réalités américaines inquiétantes sur lesquelles on ferme les yeux. Mais pas les oreilles. Scènes de la vie quotidienne des noirs. L'on a changé de registre, la musique a disparu, conversations enregistrées, la vie des noirs sans cesse rejetés, qui ne peuvent vivre et s'entraider en paix, que l'on laisse crever au bord de la route, et personne qui ne veut voir, il faudra bien un jour que ça change, deuxième mouvement de l'opéra de quat' cents, on a enlevé la musique pour que vous compreniez mieux, plus de trois minutes, les noirs prennent la parole pour la garder, nous sommes en plein mouvements civiques, le chant reprend, une supplique basse murmurée à la terre, toute simple, vouloir être libre et le tambour de Jenkins prend de l'ampleur, des voix se confondent, ceux qui ont l'espoir et ceux qui n'y croient pas, la rage prend le dessus, peu à peu, elle devient incoercible, l'on verse dans une espèce de spoken gospel, et la rythmique commence à charrier les eaux boueuses de la colère, le funk s'insinue et presse le mouvement, ondées et vrilles d'orgue de Zoot Money, cris dans le lointain qui se confondent avec des sirènes de voitures de polices, salmigondis sonores, surnage le mot de revendication primaire hurlé maintenant à pleine voix, freedom, la belle chose, la bonne chose, la chose droite, si tu ne te bats pas tu ne seras jamais libre.

C'est en mai 1968 que The Last Poets font leur première apparition publique pour commémorer la mort de Malcolm X, Every one of us est enregistré en juin, Eric Burdon est emporté par un mouvement de révolte collective beaucoup plus grande que sa petite personne, parfois l'Histoire se saisit de vous, et vous incorpore en son tourbillon, Every one of us paraît en août, Briggs et McCulloch ont déserté la mâture en juillet, c'est le chant du cygne noir des Animals, il reste encore un disque à paraître en décembre, voir ci-dessous, mais Every One of Us est à écouter comme une étape importante du blues, il clôt un cycle commencé dans le Delta, un enregistrement prodigieux qui interroge et surprend. Ce que les Doors n'ont jamais réussi à concrétiser avec l'enregistrement non retenu de The Rock is dead, parce que le sujet à cette époque ce n'était pas le rock mais le blues, ce que Steppenwolf n'a pas su magnifier car déjà engagé dans un des nouveaux avatars du blues : le hard rock.

LOVE IS...

ERIC BURDON AND THE ANIMALS

Eric Burdon : vocal / Zoot Money : bass, backing vocals, spoken words, organ, piano / Andy Summers : guitar, backing vocals / John Weider : guitar, violin, backing vocals / Barry Jenkins : drums, percussion, backing vocals / Robert Wyatt : backing vocals.

Quel titre ! Après Every One of Us l'on s'attendait à tous sauf à une titulature turlututu si cucul la praline ! Quelle régression conceptuelle ! Mais surtout quelle horrible pochette, la couve la plus kitch de toutes les sixties. Devait être sous je ne sais quel produit le Burdon pour avoir laissé passer cette ignominie, ou alors devait s'en foutre ! Pour les Animals les haricots rose bonbon étaient cuits depuis longtemps. Un double album de reprise qui sent le remplissage à plein nez, rien qu'à ouvrir le gatefold vous sentez que ça se gâte, quel mauvais goût surtout ne transmettez pas mes félicitations à l'auteur de cette horreur un certain Mitchel Brisker, à notre connaissance il n'a réalisé que quatre couvertures de disques, sans une once d'originalité, mais le sort s'acharne sur nous, celle-ci est de très loin la pire...

River deep, mountain high : Burdon n'a peur de rien, n'a-t-il pas osé voici à peine deux ans porter la main dans le saint des saint du rock'n'roll, touché à l'intouchable, et produire une cover au Paint It Black ( horreur et sacrilège ! ) des Rolling Stones, offrant une relecture du morceau qui équivalait à une re-création. Pour ouvrir Love is... il tape encore plus haut, ni plus ni moins que le wall of sound, le fameux mur du son de Phil Spector, et pire que tout rivaliser avec Tina Turner – les Stones apprirent d'elle tout ce qu'ils avaient cru comprendre du rhythm 'n' blues - c'est-là le genre de défi que le petit blanc de Newcastle aimait à se donner... impossible de rivaliser avec le torrent de Tina Turner qui déboule sur vous avec la force sauvage des flots de Poseidon emportant comme des fétus de paille les épais remparts de la mythique cité d'Atlantis, donc le Burdon et ses Animals font exactement le contraire, n'abattent pas les murailles, les construisent brique par brique, évidemment ça prend plus de temps, doublent le timing, et ils s'y mettent tous, décomposent les mouvements, chacun aura droit à son petit quart d'heure de gloire, même qu'au beau milieu le solo de Zoot à l'orgue un tantinet trop trop long nous fait dire zut, oui mais ça reprend du genre le sprinter aux JO qui s'arrête pour fumer sa clope, et qui repart pour passer en premier la ligne d'arrivée, mettent du cœur à l'ouvrage et le Burdon il vous écrase et crisse sa voix encore pire que Tina, du coup l'on a droit à des chœurs féminins qui surgissent là-dedans comme les commissaires de police venaient vérifier les adultères au début du siècle précédent, et tout le monde se met à miauler car il faut bien faire quelque chose et ils le font bien, bilan, loin d'être ridicules ont même rendu hommage à Tina au milieu du capharnaüm, certes ils n'ont pas le mur, mais ils ont le son, total z'ont élevé une tour phonique qui bouche l'horizon. I'm an animal : si le titre précédent était en quelque sorte un pari incontournable pour Eric Burdon le choix de celui-ci est lourd de signifiance quant à la suite de la carrière du très bientôt futur ancien chanteur des Animals, le titre est de Sylvester Stewart beaucoup plus connu par le diminutif de son prénom Sly auquel il faut ajouter le reste de la famille and The Stone Family... Sly and the Stone Family premier groupe d'envergure nationale muti-racial, précisons ( blancs et noirs ) genre de mélange qui n'était pas très apprécié aux States de l'époque... I'm an Animal est un extrait de Life le troisième album du groupe sorti en juillet 1968, sans doute vaut-il mieux s'attarder sur le titre du premier sorti en 1967 The whole new thing, cette totale nouvelle chose désigne certes une exigence de révolution ( a minima des mentalités ) à venir mais est aussi à comprendre en tant que volonté musicale de s'ancrer dans la musique noire – la New Thing est aussi l'autre nom du Free Jazz – dans l'idée d'un renouvellement, d'une fusion qui engloberait blues, jazz, rhythm 'n' blues et rock 'n'roll, le blanc et le noir, non pour tout égaliser en un gris uniformisateur mais de déboucher dans un éclatement de couleurs funkadéliques... Bon la petite Rosie de la famille Stone, une véritable petite chatte qui joue avec ses chatons sur le canapé, c'est mignon tout plein, vous auriez envie de la cajoler, mais le Burdon, question animal il en connaît un animax, faut pas le lui refaire, garde la bande son à l'identique, mais c'est vraiment le matou sauvage et vicieux qui compte aider à la multiplication de l'espèce féline, saute sur la chatoune et vous l'enfourne sans ménagement. Lui enfile au moins douze bâtards dans le pertuis. Dommage que question musique ils se soient contentés de recopier l'arrangement initial. I'm dying ( Or am I !?) : de Burdon, nous fait part de ses états d'âme, ce n'est pas le To be or not to be de Shakespeare, monologue un peu encombré par des chœurs – une fois féminin, une fois masculin – l'on ne sait pas trop où en est, une espèce de ballade country psyché ( ou psychosée ? ), grands effets de manches vocaux, un orgue qui vous marche sur les pieds, pas vraiment le pied. Qui trop étreint mal embrasse. Vous passez vite à la suivante. Ce qu'il y a de meilleur dans ce morceau c'est le titre. ( Fin de la face A ). Ring of fire : choking l'on quitte le blues pour le country le plus pur, le morceau fut créé en 1962 par Anita Carter la fille de Mother Maybelle Carter, sans surprise puisqu'il était co-signé par sa sœur June Carter destinée à devenir l'épouse de Johnny Cash qui lui-même l'enregistra peu après la même année. Le deuxième co-auteur de Ring of fire n'est autre qu'un cousin éloigné de June – les dynasties country sont un tout-petit monde – Merle Kilgore, une sommité officielle de la country music, qui à quatorze ans côtoyait déjà Hank Williams. L'on peut s'amuser à traduire Ring of fire par les feux de l'amour, mais pour Merle Kilgore, l'expression ring of fire désignait très précisément la sensation que lui procurait la pénétration d'un sexe féminin. Faites un tour autour de la petite Anita, sa version n'est pas mauvaise, même si l'interprétation de Johnny Cash l'a éclipsée, le Burdon c'est un malin, il vous accentue le ralenti que Cash avait imposé, l'a jeté les trompettes et les mariachis, vise sur l'authenticité, vous prend une voix d'agonisant, et les chœurs imitent les grandes orgues de votre messe d'enterrement, la guitare s'étire lentement comme si on lui tirait les tripes centimètre par centimètre hors de sa caisse. Le Burdon, il vous fait la totale grand spectacle, l'anneau, le feu et les cendres. Que voulez-vous de plus ? Rien, alors vous le remettez, dans l'urne vous votez pour Burdon. Coloured rain : Burdon l'a trouvé sur l'album de Mister Fantasy de Traffic paru en décembre 1967, l'on comprend ce qui l'a attiré dans cette gentillette déclaration d'amourette, la prédominance de l'orgue, la dérive psyché qui ressemble ( en moins beaucoup moins fort ) à certains titres de Winds of change, le Burdon vous bouffe le morceau et tous les autres ne se privent pas pour l'imiter, à plein gosier, à pleines cordes, à pleines touches, la version Traffic ne fait pas le poids, une estafette de hippies qui n'osent pas conduire trop vite parce qu'ils se sont partagés un pétard à douze, le Burdon conduit un trucker chargé de quatre-vingt vaches destinées à l'abattoir, l'a avalé à lui tout seul douze boites d'amphétamines et il fonce sur la highway en dessinant des courbes sur la chaussée. ( Fin de la face B ).

To love somebody : le Cat Zengler va lever les yeux au ciel de commisération, tiens je ne me souvenais pas que les Animals avaient repris Somebody to love du Jefferson Airplane, comme ce n'était pas l'air j'ai relu avec mes lunettes, ah non, c'est le To love somebody des Bee Gees, ce n'est peut-être pas mieux, sur la vidéo, ils ont vraiment l'air nunuche les frères Gibbs, des épouvantails déguisés en hippie, le Burdon il vous prend le vocal à la pince à épiler, heureusement qu'il fronce les cordes vocales sur les refrains, mais dès qu'une voix féminine vient le soutenir, il se fait tout doux comme un agneau qui vient d'apercevoir la Sainte Vierge ( l'autre nom de l'enceinte vierge ), certes c'est bien enlevé vous avez envie de faire le joli chœur à ses côtés, rien d'essentiel. As the years go passing by : incroyable mais vrai, retour au blues, un standard créé par Fenton Robinson, voix feutrée et guitare un peu à la J. J. Cale, Zoot Money au piano, même tempo, Burdon commence en spoken words, dès qu'il chante Weider poinçonne sa guitare, et c'est parti pour dix minutes de dérive, le piano qui insiste en sourdine, la guitare qui crie, Burdon qui hausse le ton et puis qui laisse la bride aux instruments, Burdon prend le mors au dent, et tout se calme comme s'il était en train de mourir... ( Fin de la face C ). Gemini + The Madman : l'on est à mi-chemin entre Animals et Dantalian's Chariot l'ancien groupe dissous de Zoot Money et Andy Summers, groupe psychédélic qui sonne très british, et la réunion des deux ressemble à un délayage des Beatles, Burdon prenant soin de ne pas écraser la voix de Zoot Money, un long passage d'effets psychédéliques dû à l'orgue de Zoot Money, un peu daté aujourd'hui, sur lequel vient se brancher un peu de spoken words qui se transforme en duo Money / Burdon qui met du temps à démarrer retardé par l'orgue qui imite le décollage d'une fusée interplanétaire, gémini parce que le yin et le yang ne forment qu'un... et l'on bascule sans préavis sur The Madman qui est en train de courir dans les champs, on suppose tout nu et sous acide... la musique sautille allègrement, nous un peu moins. Sonorité diverses finales. Pas très convaincant.

Cet album est une impasse, ce n'est pas qu'il soit mauvais, trop disparate, tire sur la corde des morceaux, mais Burdon fait du Burdon, il tourne en rond, trois disques en une année vous empêchent de vous renouveler. Le groupe se sépare. Ne pleurons pas, il n'avait plus grand chose à dire. Et puis Burdon a encore pas mal de colère à sortir de son gosier.

Damie Chad.

XXVII

ROCKAMBOLESQUES

LES DOSSIERS SECRETS DU SSR

( Services secrets du rock 'n' rOll )

L'AFFAIRE DU CORONADO-VIRUS

Cette nouvelle est dédiée à Vince Rogers.

Lecteurs, ne posez pas de questions,

Voici quelques précisions

109

Après les émotions de l'après-midi, Vince nous avait invités chez lui pour nous restaurer. Molossa et Molossito avaient chacun eu droit à un énorme os à moelle auxquels ils s'attaquèrent sans rémission. Trois heures plus tard il n'en restait plus trace et les chiens repus dormaient sous la table. De notre côté nous avions fait honneur au repas concocté par un traiteur, le meilleur de Nice avait déclaré Vince en décrochant son téléphone, nous avions été particulièrement bien soignés mais à peine la dernière bouchée les filles débarrassèrent avec une promptitude inaccoutumées assiettes sales et couverts, pressées par la déclaration du Chef devant le hangar aiguillonné.

-

Servons-nous le café ? interrogea Brunette

-

Bien sûr, mais nous le boirons sans sucre !

Ce qui aurait pu passer pour un observateur entré par hasard dans la pièce pour la déclaration d'un simple préférence gustative électrisa l'ambiance. Tout le monde avait compris, ce coup-ci nous nous apprêtions à porter l'assaut au cœur même de la citadelle du mystère, nous nous apprêtions à résoudre l'énigme la plus noire.

110

-

Vous m'excuserez damoiselles, le Chef examina longuement du regard Charlotte, Charlène et Brunette, si j'allume un Coronado c'est uniquement pour marquer la solennité de cet instant et vous permettre durant les trente secondes que durera cette opération de monopoliser toutes vos facultés intellectuelles, nous avons en effet besoin de toute la sagacité féminine qui nous manque à nous pauvres hommes de main davantage rompus au maniement des armes qu'aux subtilités mathématiques. ( Il est indéniable que le Chef savait parler à la gent femelle ). Vince auriez-vous par hasard dans un buffet une de ces boîtes à sucre en fer blanc dont s'honore la meilleure part des familles de France.

Lorsque Vince la déposa brutalement sur la table, la tension était si forte que tout le monde sursauta. Molossa eut la réaction la plus vive, elle aboya vivement, sauta sur mes genoux et renifla vivement l'objet, mais apercevant le dessin des deux jolis chatons tout mignons qui décoraient le couvercle, elle poussa un hautain soupir de commisération et retourna se coucher près de Molossito.

-

Agent Chad, nous feriez-vous le plaisir de recommencer votre démonstration.

111

Je m'exécutai aussitôt, j'ouvris la boîte que je repoussai sur le côté et commençai mon boniment dès que j'eus extrait le paquet de sucre et déchiré le haut de l'emballage qui lui servait de couvercle :

-

Comme vous pouvez le constater, voici quatre rangées supérieures, chacune est constituée de

-

Quatorze sucres, me coupa Charlène

-

Ce qui fait pour ces quatre rangées cinquante-six sucres, ajouta Charlotte

-