KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 500

A ROCKLIT PRODUCTION

SINCE 2009

FB : KR'TNT KR'TNT

04 / 03 / 2021

|

EBBOT LUNDBERG / MICHAEL MONROE ANIMALS / ROCKAMBOLESQUES 23 |

Ebbot de sept lieues

L’Ebbot a la peau dure. Ce Viking fend des crânes depuis quasiment quarante ans. Ses groupes apparaissent et disparaissent dans les brumes de l’underground, mais il s’arrange toujours pour réapparaître, comme par magie. Le voilà donc devenu légendaire. On guette sa voile dans les deltas et on tremble lorsqu’on la voit déchirer la brume. Ebbot Lundberg a ravagé l’occident à la tête d’Union Carbide Productions, puis avec The Soundtrack Of Our Lives, avant de revenir hanter nos rivages avec The New Alchimy, puis en solo accompagné par The Indigo Children. Tu croyais les fléaux disparus ? Ha ha ha ! L’Ebbot rôde encore dans les parages.

Il n’existe pas vraiment de littérature sur l’Ebbot et pas ou peu de presse. Quatre pages dans Shindig, c’est à peu près tout. Jon Mojo Mills est monté à bord du drakkar pour rencontrer cette brute psychédélique d’Ebbot et lui tirer les vers du nez. On apprend ainsi qu’il jouait dans un groupe de hardcore, qu’il écoutait des trucs comme Disharge ou Black Flag, et pouf, un beau jour il découvrit le Velvet et les Stooges - wich was of course a revelation.

Il faut donc remonter aux années 80, au temps d’Union Carbide Productions, le groupe qu’Ebbot et ses amis avaient monté pour rendre hommage aux Stooges. Ils sont aux Stooges ce que les Chesterfield Kings sont aux Stones et les Subsonics au Velvet : des émanations perfectionnistes, des ectoplasmes cloniques parfaitement opérationnels. In The Air Tonight paraît en 1987, et dès «Ring My Bell», ça pue la stoogerie à plein nez. Ils sont dans l’énergie de Ron Asheton, Patrik Caganis souffle le vent de la tempête alors qu’Ebbot botte sa touche. Le solo de sax à la déglingue nous revoie directement à Fun House. La wah gonfle la voile et l’Ebbot chante au pire guttural de cul de basse fosse, il n’existe rien de plus stoogien que ces sales vauriens de Vikings, just ring my bell, ce sont des forcenés. Ils remettent le couvert avec «Summer Holiday Camp», nouvelle pièce de stoogerie pantelante qui palpite de véracité véracitaire. Ça joue liquide, il pleut du son comme les chutes du Niagara, on compte au moins dix wahs en action, et l’Ebbot rôde, il spunke du want now, il n’existe rien de plus terrifiant que des Vikings faisant les Stooges. C’est ça ou rien, pas la peine de discuter. Ils vont au-delà du concept, ils sont dans la barbarie, leur drakkar croise au large de Detroit. L’intro de «Cartoon Animal» baigne encore dans la stoogerie. Ils poussent le bouchon assez loin. Take a look around. C’est tellement bon que c’en est désespérant. Sur les autres cuts, les Carbide se comportent en Vikings avec un Ebbot qui gueule dans la tempête. On tombe sur un «So Long» chargé comme un mulet de heavyness bien apocalyptique. Ils savent allumer un incendie, quelle bénédiction que d’écouter ces mecs-là, ils t’explosent la stoogerie à coups de haches de combat, flish flash dans ta gueule et l’Ebbot gueule toujours, gueule encore dans la clameur du combat, ça s’emballe et ça devient extrêmement explosif, it’s alrite, on reste avec eux dans les extrêmes du rock que sont le son des Stooges et les cris d’un hérétique brûlé vif. En B, ils diversifient un peu leurs effets, allant par exemple sur le concassé beefheartien («In The Air Tonight») ou le chant rottenien («Three Mile Eyes»). Ils sont aussi capables de belles ambiances weirdy, comme le montre «Teenage Bankman», savamment agité de belles giclées de free et accidenté par des cassures de rythme. Ils terminent avec le très carbidien «Down On The Beach» : belle plongé dans l’enfer sonique d’un heavy groove d’ad vitam, avec des abîmes et des incendies. On n’en attendait pas moins d’eux.

Deux ans plus tard, ils récidivent avec Financially Dissastisfied Philosophically Trying. Pochette noire et rien d’écrit. Débrouille-toi. Pour les voir, il faut ouvrir le gatefold. Ebbot est encore un morpion. Ils posent tous les cinq autour d’une Rolls. Trois stoogeries cueillent le visiteur au menton : «San Francisco Boogie», «Maximum Dog Breath» et «Another Rock’n’roll Statement». Ils dotent le SF Boogie d’accords à la Ron et d’une walking bass, le Dog Breath des accords de «Got A Right» et de blastage des contreforts, et le Statement d’embrasements intrinsèques, back to the no way out. Belle leçon d’autorité et de panache. Les Vikings débarquent de nouveau à Detroit. Ils font aussi du garage Viking avec «Born In The 60s», un excellent garage bien allumé au killer solo flash. Ebbot est encore très jeune, mais baby quel shouter ! Ils font un «Down On The Farm» qui n’est pas celui des UK Subs et on renote l’excellence de ce guitar slinger nommé Patrik Caganis. Retour à la pure violence viking avec «Glad To Have You Back». C’est tendu et âpre, les riffs sont tellement métalliques qu’on songe au tranchant de ces vieilles haches de combat qu’affûtaient les Vikings avant de débarquer sur les côtes anglaises.

Si tu aimes bien les Stooges, alors écoute From Influence To Ignorance. «Train Song» montre à quel point les Carbide sont obsédés. Ils jouent dans les deux oreilles avec leur vieille approche des Stooges, celle qui rampe sous la carpette. Ils sont marrants, car ils respectent tous les protocoles. L’Ebbot en rajoute même un peu au guttural, ce que ne fait pas Iggy, mais bon, on lui pardonne. Au fond, leur truc, c’est de créer des fournaises en hommage aux Stooges. Ils n’en sortiront jamais. Ils font partie des traumatisés à vie. L’hommage dure quand même six minutes. Puis ils proposent quelques passages à vide qui ne présagent rien de bon, des choses alambiquées jouées rubis sur l’ongle. Ils reviennent aux Stooges avec «Got My Eyes On You». Les voilà condamnés à stooger pour l’éternité. Ils terminent en beauté avec une espèce de triplette de Belleville, «Sunset Strip», «Circles» et «Coda». Ils attaquent le «Sunset Strip» à la basse fuzz, ça cogne dans les tibias et ça vire fantastique garage Viking. Belle chute de shoot dans «Circles» et une rythmique qui restera un modèle du genre et avant de disparaître dans les brumes, ils se payent un trip à la Syd Barrett dans «Coda», une simili crise de psychout so far out qui cause pas mal de ravages. Ils préfigurent ici la mad psyché de The Soundtrack Of Our Lives.

Quand ils vont à Chicago enregistrer Swing chez Steve Albini, Ebbot sait que le groupe est mort. Mais ils s’efforcent de faire un bon album. C’est même un album énorme. On y compte pas moins de cinq classiques dignes des Stooges, à commencer par un «High Speed Energy» monté sur les accords de «1969». Pareil pour «Right Phrase» lancé au watch out. Ça wahte à tours de bras raccourcis. Ils noient tout ça de disto et de piano. Quels démons ! La stoogerie continue avec «Chameleon Ride», «Turn Of The Blues» et «Game Boy». Tout est gratté aux accords des Stooges, avec du piano. Ils vont plus sur le Search & Destroy, pas de souci, ils sont dedans, aw my God, ces mecs ont le feu au cul. «Game Boy» vaut pour un beau déluge de feu, une belle petite stoogerie vénéneuse bien rebondie au dumb ass bass. Les dynamiques sont irréprochables. Quand ils ne font pas les Stooges, ils font des énormités, comme «Mr Untitled», so tell me what have you done, une belle heavyness pleine de son à ras bord, allumée aux flamin’ guitars et chantée à la force du poignet ebbotien. Leur «How Do You Feel Today» n’en finit plus de resplendir, cut irrépressible doté d’une fin apocalyptique. Diable, comme ces mecs pouvaient être bons ! Ils vont aussi dans l’insidieux avec «TV Spiders». Ils savent se faufiler dans la jambe du pantalon pour te filer des frissons dégueulasses, wouldn’t you come over here, il pose quatre fois la question, right now ! Excellent. Ils sont encore dans le mood avec «Anytime», belle giclée d’it’s gonna be alright, c’est servi avec un killer solo flash de concasse fragmentée et les power chords sont tellement violents qu’ils rebondissent dans les murs. Les Carbide sont des diables, leur Swing sonne comme un classic album.

Il existe une autre version de Swing qui s’appelle The Albini Swing. Il s’agit des raw mixes des mêmes cuts, «High Speed Energy», «Turn Off The Blues», «Chameleon Ride» et «Game Boy». The Albini Swing est un blootleg autorisé qui propose le raw du DAT. Alors bienvenue dans l’enfer du raw to the bone. Les lianes de son t’enveloppent aussitôt la cervelle. Te voilà au cœur du lard de la matière la plus hot de l’histoire du rock américain, dans la sénescence des dérives abdominales, dans l’extension du domaine de la hutte. «Turn Off The Blues» est encore plus stoogien que «Search And Destroy», comme si c’était possible et le let’s ride on a merry go round de «Chameleon Drive» vaut cent fois «1969», baby. On redécouvre les solos d’accointance dans «Mr Unlimited», l’Ebbot gueule sous son casque de traviole et brandit sa grande hache rouillée. Le big heavy Carbide de «Game Boy» n’en finira plus de nous éberluer, d’autant qu’Ebbot l’attaque au ooooh. Live ces mecs sonnent comme des enclumes, il suffit d’écouter «Glad To Have You Back». Impossible de leur échapper. Tu es entre le marteau et l’enclume, ils jouent sur le tempo de «Dirt» et stoogent à la folie Méricourt.

Les Carbide jettent l’éponge, alors Ebbot monte The Soundtrack Of Our Lives en 1996. Quand Jon Mojo Mills lui demande s’il cherchait à s’inscrire dans le neo-psychedelic bracket, l’Ebbot renverse la table et se lève d’un bond : «Nous ne voulions pas être catalogués. On voulait juste faire le plus grand rock qu’on pouvait espérer faire. C’est pour ça que je fais de la musique ! La spiritualité est la driving force. Nous ne sommes pas des pâles copies du groupes du passé !». Bon d’accord.

Paraît alors Welcome To The Infant Freebase, le premier opus d’une série d’albums extrêmement copieux, comme l’étaient d’ailleurs leurs concerts. L’Ebbot abandonne les Stooges pour se consacrer aux énormités, à commencer par «Four Ages», un joli grain de tempête sonique qui fouette les hublots. Ça bat sec et net et l’Ebbot veille au grain, avec de vieilles resucées de psyché dignes des chouettes du paradis. Ils proposent avec ce «Four Ages» un fantastique retour sur investissement. Tout aussi brillant, voilà «Retro Man», une pop rock qui monte comme la marée. C’est leur spécialité : l’overwhelming. Power maximal, ça coule entre les cuisses de Jupiter. Viking power. Le coup de génie de cet album s’appelle «Confrontation Camp». Ça sonne comme un assaut final. Ils vont tout détruire. Ils riffent à la victoire. Ça stompe dans la matière. Hit dément, rien ne peut leur résister. Leur power fait leur génie. Ils font de l’overwhelming à bras raccourcis. Peu de gens sont capables d’une telle violence. Ça explose au grand jour. L’Ebbot gueule à s’en arracher les ovaires, il dépasse les bornes, personne ne peut battre les Vikings à ce petit jeu, I wanna dream in a confrontation camp. Ils font du psyché comme s’ils attaquaient un village de la côte anglaise. Ils frappent avec tout le power dont ils sont capables. Sur quasiment tous les cuts de cet album, l’Ebbot chante son gut out et tous les solos sont extra-terrestres. On ne se méfie pas d’«Underground Idiom», mais l’Idiom frappe en plein dans la gueule du psyché. Ces mecs ne respectent rien, ils claquent du beignet à tours de bras, ils développent des barbarismes d’une incroyable pertinence, ils montent dans les voûtes des cathédrales, c’est ce qu’il faut comprendre, on les croit en Suède, mais ils sont à Rome, ils ont déjà tout conquis et tout explosé. C’est là, sur cet album, qu’apparaît le premier clonage d’Oasis avec «Instant Repeater 99». Après Iggy, l’Ebbot fait son Liam Gallagher. Il fonce dans le tas et devient le Viking de Manchester, après avoir terrorisé Detroit. Chaque syllabe et clouée à coup de marteau de Thor. L’Ebbot chante au pire power de l’univers. Il leur arrive aussi de sonner bizarrement, comme avec «Endless Song» qui renvoie aux Auteurs. Ils laissent leurs haches au vestiaire, alors ça devient comique. On croirait entendre Luke Haines, déguisé en Viking avec la bite à l’air. Avec «Blow My Cool», ils font de la Stonesy tambourinaire, pah pah pah lah bop bop et plus stupéfiant encore, ils pompent «Waterloo Sunset» dans «Bendover Babies». Cet album est chargé comme une mule. C’est le premier, et ils sont déjà au sommet de leur art. Décision est prise alors de ne plus jamais les perdre de vue. The Soundtrack Of Our Lives pourrait bien être l’un des groupes majeurs du XXe siècle.

Ce que va confirmer Extended Revelation. La pochette ne dit rien qui vaille, mais si on va voir à l’intérieur, on tombe sur une photo du groupe : on a l’impression de tomber sur un nid de serpents. Et paf, «Psychomantum X2000», coups de corne de brume, c’est la marche des barbares avec les voix d’outre-tombe et le fracas des guitares dans la clameur des horreurs. C’est bien pire que les Stooges. Pure menace territoriale de psyché révélatoire. Ces mecs sont les rois de l’hémisphère Nord. Ils sont aussi les rois du in the face. Et ça continue avec «Insterstellar Interiority». Admirable, car ça se développe jusqu’à plus-soif. Fantastique explosion d’énergie pop. Ils claquent «Impacts & Egos» à la supériorité d’Oasis. C’est imbattable. Ils développent la même puissance. Même sens du ras de marée. L’Ebbot tartine comme Liam, à la démonstration de force et les bras nous en tombent. Ils claquent tous leurs cuts au mieux de la possibilité des choses. C’est la raison pour laquelle il faut les écouter. L’Ebbot s’envoie une belle rasade de balladif avec «Mega Society», niveau indéniable et high quality. Joli coup de psyché avec «Black Star». On s’extasie de la qualité du son et de cette basse explosive. L’Ebbot peut aussi chanter comme John Lennon, ce que révèle «Love Song #3105». Il entre dans le génie vocal sans frapper, puis il tape «Jehovah Sunrise» à l’évaporée, vite rattrapé par le heavy rumble des Soundtrack. On y entend des échos de George Harrison. Pur genius. Merveille parmi les merveilles.

Il est important de préciser que les albums des Soundtrack sont des fat albums. Au format vinyle, ce sont systématiquement des albums doubles glissés dans de somptueuses pochettes. Leurs six masques funéraires ornent celle de Behind The Music. Ils portent aussi leurs masques à l’intérieur du gatefold. C’est là sur cet album qu’on trouve l’un de leurs plus grands hits, «Infra Riot», avec lequel ils embrasaient les salles au temps des grands concerts de l’an 2000. Quelle belle volée de bois vert ! Ces mecs savent démarrer un cut ! C’est l’une des plus belles intros du siècle passé. L’Ebbot de sept lieues s’envole, il devient the Flying Viking, il gicle et jute dans sa robe - It’s time to take the control again/ And be the only one - Wooow ! Diable comme on a pu adorer ce hit.

Là, tu sais que tu es dans la musique. Ils te hachent le psyché menu pour le petit déjeuner - And I don’t wanna lose my face - et l’Ebbot éclate sa copine de cheval au Sénégal, fantastique démesure sous le couvert, le tout battu tribal et joué à l’orientale, avec des fucking montées en pression. À bord de leur drakkar de la mort, ils sont complètement dingues, ils font du psyché de destruction massive. Ils jouent aussi leur «Sister Surround» au power maximalis. On est baisé dès l’intro. C’est puissant et doux à la fois, et les accords sont ceux des Stooges. Ils re-singent Oasis avec le slow burning «Mind The Gap». On sent qu’ils visent la folie des grandeurs. Nouvelle intro décisive en B avec «21st Century Rip Off». Ça sent bon la Stonesy et le claqué de riffs futés. Pour l’occasion l’Ebbot sort ses meilleurs c’mon. Ils sont aussi flagrants que ceux de Jon Spencer. La tendance à l’Oasis se confirme avec «Independant Luxury» en C. L’Ebbot chante sa heavy pop au rauque viking, un rauque qui vaut bien celui de Manchester. L’étrange similitude entre les deux groupes se confirme. «Still Aging» bénéficie aussi d’une attaque à l’anglaise. Les accents harmoniques sont bien ceux d’Oasis. «The Flood» se voit doté d’une belle tension pop-rock, dans doute l’une des plus belles réussites des Soundtrack et l’Ebbot grimpe au chat très perché. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises car voici que surgit en D un «We’re Gonna Get It Right» franchement digne des Beatles, par son fondu de voix et sa prestance, et puis on voit avec ravissement arriver la fuzz dans le son. Quel groupe passionnant ! On aura bien compris que Behind The Music n’a pas besoin de passeport pour aller sur l’île déserte.

Pour la pochette d’Origin Vol. 1, les Soundtrack optent pour le photo-montage. Un astucieux graphiste a monté les visages des six Vikings sur des photos exotiques datant certainement du début du XIXe siècle : portraits de notables chinois, d’indigènes d’Océanie, de brigands berbères et même de paysans européens en sabots. Le visage d’Ebbot se retrouve dupliqué sur deux mandarins assis autour d’un guéridon de l’époque Ming et dans le gatefold, ainsi que sur les deux pochettes intérieures, le graphiste a multiplié les fantaisies à l’infini. On passe plus de temps à examiner les montages qu’à écouter l’album. Les deux énormités de l’album sont «Royal Explosion» en B avec son intro de rêve boom boom, et «Sister Surround» sur la face des bonus en D, une Sister rescapée de Behind The Music, en version acoustique et qui sonne comme un hit faramineux. Ils persévèrent dans leur tendance à l’Oasis avec «Believe I’ve Found» et nous servent du power à tous les étages avec «Transcendental Suicide». Ils ne vivent que pour ça, le power absolu. Cette fois, ils tapent dans les accords des Who. C’est exactement le son des Who, le brut de fonderie avec les finesses psyché. Ils exagèrent. Ils déploient trop de voilure. S’ensuit un «Big Time» battu en brèche qui s’embarque tout seul pour Cythère. No return. Incroyable vitalité, c’est balayé par le vent de l’action. Apocalypse dudes comme Turbonegro. Encore du heavy stomping viking avec «Heading For A Breakdown», bien dévoré du foie par la basse. Ils collectionnent tous les plans sexy du garage pop. Tiens encore une intro historique pour «Mother One Track Mind», ça riffe en travers de la gueule et ils ramènent tout le power des refrains d’Oasis, avec des accords du MC5. Quelle dégelée et quelle bassline ! Nouvelle crise de Stonesy avec «Lone Summer Dream», pah pah pah et cloche de bois. Le rock psyché n’a aucun secret pour eux, c’est en tous les cas ce que révèle «Wheels Of Boredom», encore une fois dévoré par la balle basse de Kalle Gustafsson Jerneholm. C’est encore une fois bourré de son. Par contre, Mattias Bärjed dévore «Age Of No Reply» d’un beau solo langue de feu. Pas facile de se souvenir des noms de ces mecs-là. Ils ont des noms à coucher dehors.

Jon Mojo Mills titille un peu l’Ebbot sur le chapitre des reprises :

— Vous n’en faites pas beaucoup, n’est-ce pas ?

— On a enregistré «Sick On You» des Stooges et «We’re Gonna Have A Real Good Time Together» du Velvet, mais on a perdu les bandes.

Pour la pochette de Communion, ils tapent dans les banques d’images à la con. C’est leur humour. Un vieux et une vieille avec leurs dents blanches et leurs verres de jus de kiwi nous sourient, alors welcome. Et paf, «Babel On» heavy et sans pitié. L’Ebbot et ses hommes ne rigolent pas. Ils chargent bien la barcasse. Ils sont encore pires que Turbonegro. Leur violence dépasse l’entendement. Trop de power. Beaucoup trop de power. Belle virée psyché que cet «Universal Stalker», ils jouent le big downbeat of the underground. Et comme sur les autres albums vont se succéder des cuts puissants et saturés de belles guitares. Retour à la stoogerie avec un «Ra 88» joué au tribal et aux accords de «1969». On ne s’en lasse pas. Encore un énorme groove avec «Thrill Me», limite glam, même genre de chaudière, une sorte de hit qui ne veut pas dire son nom. Ils font aussi de la bloblotte pop avec «Pictures Of Youth». Nouveau coup de génie avec «Mensa’s Marauders», bouquet de mad spyché tapé à la cloche de bois et léché par une guitare dévorante. Ça trempe dans la saumure de fond de cale, ça joue à la dure avec une pugnacité effarante. Ils terminent cet excellent disk 1 avec «Distorded Child», claqué à la revoyure d’un riff définitif et sans prétention. L’Ebbot reste au cœur du mythe Soundtrack, au cœur d’un bon son plein de jus, c’est un truc de mecs imprégnés de garage psyché et qui connaissent toutes les ficelles du yeah yeah yeah. Et la fête continue sur le disk 2 avec «Everything Beautiful Must Die», ils rôdent dans ton imaginaire, mais vont te mordre le mollet à la première occasion. Inutile de vouloir leur faire confiance, ils sont maudits depuis des générations. Mais bon, quelle présence. Trop de présence, ça n’est jamais bon signe. Restez méfiant et ayez l’air de cultiver la délectation morose, ça vous donnera un peu de courage. Avec «Flipside», ils tapent dans la power pop. Ils sont impliqués, ça se sent. Ce démon d’Ebbot invente la good time music des fjords. Il chante aussi «Lost Prophets In Vain» au coin du bois. Il veille constamment à rester dans le très haut de gamme, aussi bien structurel qu’interprétatif. Et ça re-stompe un peu plus loin dans le drakkar avec «Reconnecting The Dots». Vieux réflexe Viking. Ils ont ce que n’auront jamais les autres : le Viking side et ça prend vite des proportions énormes. On ne se lasse pas du Viking side. Ils savent monter une soupe en neige, comme le montre «Without Warning». Bien foutu et bien amené dans la vulve su son. L’Ebbot ne se pose jamais de questions, il chante son gut out. Ils explorent parfois des chemins extrapolatoires, mais ça nous donne de belles tempêtes et du son à longueur de temps. Ils restent dans la power pop avec «Situation Wanderers», c’est une merveille d’inspiration par les trous de nez, on les croit rincés mais ils explosent de plus belle avec des éclats incomparables, des rubis d’accords sur l’ongle. Fan-tas-tique.

Le dernier album des Soundtrack s’appelle Throw It To The Universe et paraît en 2012. Il n’est pas du niveau des précédents. On sent un net essoufflement. D’ailleurs, cet album n’est même pas double. Pourtant, le morceau titre se montre à la hauteur de leur réputation, celle d’un rock psyché Viking plein de vitalité barbare et doté d’un beau développement unilatéral. La plupart des cuts sont assez bien imaginés. Ils vont plus sur le power balladif à l’anglaise avec basse dévorante et relances chorusales du big Ebbot («Women We Fall»), mais ils ont mis beaucoup d’eau dans leur hydromel. Ils proposent en B un «Rusty Land» plus poppy. Ils excellent dans toutes les excellences et concomitent comme des bêtes. Ils ultra-jouent comme ils l’ont toujours fait. Le power-balladif devient leur ultime fonds de commerce, comme le montre «What’s Your Story». L’Ebbot n’en finit plus de révéler son goût pour le power absolu.

Au moins les choses sont claires. Selon l’Ebbot, le groupe devait s’arrêter : «18 ans dans le même groupe, c’est plus que suffisant. Il était grand temps de passer à autre chose en tant qu’individu».»

L’Ebbot s’acoquine avec son vieux pote Per Svensson pour monter The New Alchimy. Leur album s’appelle On The Other Side Of Light et paraît en 2013. Ils s’amusent bien. Ils font de l’expérimental déglingué, et même du rock psyché drôlement intéressant («Creatures»). Fabuleuse énergie, l’Ebbot sait encore tordre le cou d’un dindon-cut. Il sait descendre dans des caves de rock psyché, c’est très impressionnant. Il fait du Pink Floyd avec «Siver Chain», c’est-à-dire qu’ils titubent dans les bambous. Et soudain, ils nous embarquent dans un délire de 24 minutes intitulé «Extra Terrestrial Blues». On voit tout de suite qu’ils méprisent les règles de bienséance. Des langues de sax s’en viennent lécher le groove. C’est un mix audacieux de wah Maldoror et de sax prédateur, ça renvoie à tout ce qu’on aime, les soirées de dégueule et le Sun Ra dans le cul, ça tourne à l’ambiance inexorable, le free te troue le cul, c’est violemment bon, une vraie descente d’organes, les coups de sax sonnent comme des orgasmes soniques, l’Ebbot les interrompt puis relance la machine, ça repart en mode de sax sacrifice de free, il va bien au-delà des délires de free des Stooges et du MC5, il est barré ailleurs, dans le groove de free, ça coule de source, le free est le volcan mythique, l’Ebbot en tâte à son tour, il lui faut juste 24 minutes pour faire jaillir la pulpe, à mi-chemin, on se dit que c’est fini, mais non, avec l’Ebbot, c’est all nite long, c’est un Viking, il a tout l’attirail, il porte une robe, c’est pas pour des prunes, il sait dresser la tente, c’est un guerrier du psyché vainqueur, il pratique la New Alchimy, ça reste spectaculaire, le sax re-dégueule dans l’épaisseur du groove, l’orgue relaye à la vie à la mort et l’Ebbot va se lover dans ce groove de basse d’une épaisseur historique. Le sax gerbe dans la moiteur de la nuit, il gerbe à n’en plus finir, ça renvoie aussi à ces clameurs de batailles antiques évoquées par Flaubert dans Salammbô, et pendant ce temps, l’Ebbot se paye le plus belle virée de sa vie d’aventurier, il a démarré avec les Stooges et il finit avec un délire supersonique, un groove de free incendiaire, c’est bon de savoir que l’Ebbot est impliqué dans cette fournaise apocalyptique et le sax finit par dévorer le foie du cut. Après, c’est compliqué d’arrêter un truc pareil.

Grâce à Bang!, on peut écouter le double album solo d’Ebbot, The Immaculate Concept Album. Il pose le ventre à l’air, et à l’intérieur du gatefold avec deux femmes enceintes qui ont aussi le ventre à l’air. L’ambiance générale de l’album est très calme, très détendue. Ça démarre avec l’excellent «Backdrop People», une psychedelia de haut rang montée sur un beau beat tribal. Ça s’éclaire très vite à coups d’acou et un joli bass drive filigrane le son. L’Ebbot sait naviguer en mer psyché. Encore un joli shoot fatal avec «Dysfunctional». C’est même étonnant de la part de Vikings habitués aux grosses haches de combat et aux lourdes embarcations. C’est bourré d’énergie et de retours de manivelle. «To Be Continued» sonne comme un hymne. L’Ebbot vise le hit pop et il a raison. Et ça continue en B avec «There’s Only One Of Us Here», oh yeah, l’Ebbot sait torcher un hit, il faut voir cette ampleur, la force tranquille de ce destin mitterrandien, il rayonne au cœur de l’atome de chèvre. Le voilà parti explorer une veine plus paisible avec «Drowning In A Whisky Well», gratté à coups d’acou généreux et volubiles, dans une belle lumière d’été, au joli temps de l’insouciance. Le deuxième disque est un disque de bonus. Bon, bref.

Nouvel effort solo d’Ebbot, cette fois avec The Indigo Children - They’re like little cherubs from outer space - On n’écoute For The Ages To Come que parce qu’on aime bien l’Ebbot. Il s’installe dans un arbre creux pour la pochette. On est dans les bois, comme sur l’album précédent. D’ailleurs, les photos de pochette proviennent de la même session. Il y affine ses tendances hymniques avec le morceau titre, un beau balladif gratté à coups d’acou. Il nous ressert aussi le «Backdrop People» de l’album précédent. En B, il propose une reprise des Spiders (pré-Alice Cooper), «Don’t Blow Your Mind» et renoue avec le heavy sound des Soundtrack. C’est hanté par des chœurs de collègues barbus - We’re two of a kind/ Take what you find - Power absolu. Il termine avec une resucée de cet effarant «To Be Contined» qui est une fait une suite à «Infra Riot» - Here I am again/ Here I am the only one again - Fantastique énergie, un vent de génie gonfle encore les voiles de son drakkar.

Pour les ceusses qui n’ont pas de place, il existe une très bonne compile des Soundtrack qui s’appelle Golden Greats N°1. Encore un double album, mais c’est du trié sur le volet. On y trouve tout ce qui fait la grandeur des Vikings d’Ebbot : «Instant Repeater» (shake-out de heavy pop, basslines démentes, fantastiques descentes de gelée royale), «Sister Surround» (Heavy garage psyché, beat des reins), «Believe I’ve Found» (Simili Oasis), «Karmageddon» (complètement allumé aux chœurs de cathédrale), «Permanent Vacation» (Heavy overwhelming, invaincu), «Thrill Me» (King of stomp), «Nervermore» (Fantastique coulée de coups d’acou au radiant du zodiaque), et sur le disk 2, «Big Time» (Garage punk à la Damned), «Confrontation Camp» (un stomp qui ravage les sommets de l’art), «Still Aging» (Pop mais solide, basse volante et chutes du Niagara), «The Passover» (resucée du «Wonderwall» d’Oasis) et «Jehovah Sunrise», ultime shoot de heavy pop combinant comme d’habitude l’aisance et la puissance. Leur secret pourrait bien être la constance dans la tension.

Notre Ebbot a-t-il des projets d’avenir ? Il répond philosophiquement à la question du Mojo : «Je continue de faire ce que je suis supposé faire en tant qu’artiste confronté aux mystères de l’imagination.» Il avoue en prime avoir enregistré des trucs avec DJ Fontana, BB Cuningham (bassman de Jerry Lee) et Tommy Blom des Tages. Et puis un tas d’autres trucs avec les cherubs from outer space. Miam miam.

Signé : Cazengler, lèche Ebbot

Union Carbide Productions. In The Air Tonight. Radium 226.05 1987

Union Carbide Productions. Financially Dissastisfied Philosophically Trying. Radium 226.05 1989

Union Carbide Productions. From Influence To Ignorance. Radium 226.05 1991

Union Carbide Productions. Swing. Radium 226.05 1992

Union Carbide Productions. The Albini Swing. Radium 226.05 1994

Soundtrack Of Our Lives. Welcome To The Infant Freebase. Telegram Records Stockholm 1996

Soundtrack Of Our Lives. Extended Revelation. Telegram Records Stockholm 1998

Soundtrack Of Our Lives. Behind The Music. Telegram Records Stockholm 2001

Soundtrack Of Our Lives. Origin Vol. 1. Telegram Records Stockholm 2004

Soundtrack Of Our Lives. Communion. Akashic Records 2008

Soundtrack Of Our Lives. Throw It To The Universe. Parlophone 2012

Soundtrack Of Our Lives. Golden Greats N°1. Akashic Records 2010

The New Alchimy. On The Other Side Of Light. Sunbliminal Sounds 2013

Ebbot Lundberg. The Immaculate Concept Album. Bang! Records 2015

Ebbot Lundberg & The Indigo Children. For The Ages To Come. Akashic Records 2016

Jon Mojo Mill. The mystery tales of imagination. Shindig # 58 - August 2016

Président Monroe

Diable, comme il était difficile d’entrer dans l’univers musical des Hanoi Rocks. Pour être charitable, on peut dire que ça marchait mieux sur scène que sur disk. On fit même l’effort d’aller voir leur concert de reformation en 2005 à l’Élysée Montmartre, histoire de compter les bijoux que portait Andy McCoy.

Une fois séparé de son glimmer twin McCoy, Michael Monroe va retrouver une nouvelle jeunesse et enregistrer une petite floppée d’albums extrêmement bien foutus et s’il fallait en recommander un en particulier, ce serait bien sûr le Watchawant paru en 2003. Pour une seule et unique raison : une version absolument démente de «Do Anything You Wanna Do». Pas de plus belle explosion, c’est du demented à l’état pur, la reine des covers, why don’t you ask me, alors on tombe, you feel so lonely et ça monte dans les tours. Merveilleux cut et merveilleux Monroe, il en fait l’une des heures de gloire des temps modernes, tell ya what. On reprenait sa cover à une époque et vous n’imaginez pas le bonheur que c’est de jouer le Do Anything des Hot Rods revu et corrigé par Michael Monroe. Monroe sait le monter très haut sur la montagne et on avait la chance d’avoir un chanteur qui pouvait lui aussi le monter très haut sur la montagne. Et puis voilà le solo de guitare qui te dégouline sur l’échine, I don’t need no politician, il a raison le président Monroe, what do you expect, et ça grimpe dans les escalators d’excaliburne, le son mute en scie et Monroe monte encore de toute la puissance de son être. Quand un album démarre avec un cut de cette qualité, après ça devient forcément compliqué. Oh, vous trouverez encore du big sound, pas de problème. Tout ici est brutal et bardé de barda. Ça ré-explose avec «I Won’t Lie Down And Die», une sorte de punk’s not dead affranchi, chanté à la vie à la mort, encore une espèce de sommet du lard. Il ne faut pas prendre cet album à la légère. L’excellent guitariste s’appelle Pink Gibson. On le voit faire le heavy blues de telephone bill dans «Telephone Bill’s All Mine». Avec «Jimmy Brown», le président Monroe plante les graines de son fonds de commerce qui est la power pop. Il casse sa baraque quand bon lui chante.

Son deuxième album solo est un live qui paraît beaucoup plus tard, en 2010. Alors, faut-il écouter Another Night In The Sun. Live In Helsinki ? La réponse est oui, mille fois oui car quel festival ! Cette fois il s’entoure d’une très grosse équipe : Ginger et Steve Conte (guitares) et Sami Yaffa (basse). Côté covers, on est bien servi : ça démarre avec la fournaise de «Nothin’s Alright», sorti de l’album de Demolition 23 que Michael Monroe enregistra en 1994. Ce n’est pas un cut, c’est une déflagration. Power-chordage all the way, avec ces deux fous de Ginger et de Steve Conte qui se télescopent. Ils font aussi deux cuts des Damned, «Love Song» et «Machine Gun Etiquette». Sami Yaffa on bass ! Tout y est, It’s just for you ! Ils basculent bien sûr dans la folie de l’it’s Okay ! Cet album est une aventure, ils claquent des classiques à 100 à l’heure. L’hommage aux Damned est une merveille d’anticipation. On dira la même chose de «Motörhead For A Fall». C’est tellement claqué qu’on en dodeline. Leur «Malibu Beach Nightmare» est tellement explosé de son qu’il en ahane. Autre reprise fabuleuse, l’«I Wanna Be Loved» des Heartbreakers. Solid as hell et cool as fuck dirait un grossier personnage d’Angleterre. Ces mecs jouent les Heartbreakers comme s’ils misaient gros au casino. Banco ! Du coup ça tourne au mythe. Ce live pourrait bien être l’un des meilleurs de tous les temps. Pour annoncer «Motorvatin’», le président Monroe déclare : «This is Sami Yaffa !» Wow, big rumble de basse. Ces mecs ont décidé de tout ravager, alors ils ravagent tout. Pas compliqué. Ils transforment aussi «Hammersmith Palais» en dégelée royale. On ne saurait rêver meilleur stomp que celui de «Dysfunctional». Ils n’accordent aucune chance au destin de leurs cuts. Ils terminent avec une stoogerie ahurissante, «1970». You feel alrite ? Inutile de préciser que c’est bombardé, comme pendant la guerre.

Bel album que ce Sensory Overdrive paru en 2011. Car il grouille de big badadoums et propose en prime un DVD. Premier coup du sort avec «Trick Of The Wrist». On saute en l’air dès le premier blast. Tu n’as rien demandé à personne et ça te saute à la gueule ! Quelle véracité véracitaire ! Ça dégage les poumons, c’est au-delà du raisonnable et des convenances. Et ça continue avec «78». Les hey sont magnifiques ! Ces mecs détiennent le power de Zeus. Ginger fait partie de l’aventure, alors ça prend de sacrées proportions. On est là dans l’excellence du meilleur rock européen, ça grouille d’échos de power-pop. Avec «Get Blood», le Président Monroe fait son Johnny Rotten. Son «Superpowered Superfly» sonne comme un hit. Il chante à l’accent fêlé et cherche les voies impénétrables. Cet album est bourré de vitalité, de son et de speedfulness. Ils amènent «Modern Dog Miracle» à la cocote fatale, c’est assez déterminé à vaincre. Ils restent dans l’esprit du nec plus ultra, avec des chœurs de soudards. Ces mecs collectionnent les réflexes fondamentaux - Shut up/ Stop talking ! - Ils renouent avec l’excellente violence de riffing dans «Later Won’t Wait». Conte et Ginge le prennent mal, alors ils s’échauffent, ouais, ouais, on entend des clameurs dans le ciel. Le président Monroe adore gueuler dans la cité. Il duette ensuite avec Lucinda Williams pour «Gone Baby Gone». Monroe ouvre le bal à l’accent déversé et la belle Lucinda lui donne la réplique. Ils chantent à l’unisson du saucisson avec de vieux accents de Stonesy. Par contre ils sont beaucoup trop puissants avec «Center Of Your Heart». Ils l’amènent au lance-flammes. Ce n’est pas raisonnable. Conte est un vrai SS, un nettoyeur de tranchées, un cruel crameur, même ceux qui se rendent, il les crame. Il porte aussi le killer solo flash à l’émulsion. Argghh, quelle puanteur ! Mais tout ceci n’est rien, coco, en comparaison de ce qui arrive : «Debauchery As A Fine Art», avec Lemmy. Incroyable violence, ça saute à la gorge de wah, ça chante dans la matière du bois, c’est explosé dans le ciel du mythe. Le fait que Lemmy participe à cette fournaise la rend mythique. Ils chantent à deux voix et ça joue au power maximal. Quel album ! Et ça continue avec «Another Night In The Sun», traversé d’éclairs et de lose control. Ça frise un peu le hard, mais le président veille au grain, comme Lemmy. Pas question de tomber dans le panneau. Ginge et Conte sont en émoi. Tu ne résisteras pas non plus au rouleau compresseur de «You’re The Next». Ils sont complètement allumés. C’est du heavy rock défenestrateur. Comme le power du Monroe band te projette dans le vide, tu peux voler.

On retrouve un peu de cette énergie dans le DVD qui est en fait le road movie de la tournée US. Bon, ce n’est pas le film du siècle, on n’en gardera aucun souvenir, ce sont les plans habituels, sur le Sunset Strip, au Texas, trop facile, Sami Yaffa, Conte et sa belle touffe d’épis. Tout cela n’a de sens que sur scène où le groupe est énorme. Monroe fait le grand écart, il est athlétique et assez exubérant. On le voit aussi avec ses gros yeux globuleux faire le speedfreak à l’arrière d’une bagnole. Bon enfin bref.

Pour Horns And Halos qui sort en 2013, Michael Monroe s’entoure de Conte et de Dregen aux guitares, Sami Yaffa on bass et Karl Rockfist on drums. Conte et Yaffa on des curriculums longs comme des jours sans pain. Ils participeront d’ailleurs à l’une des reformations des New York Dolls. On peut dire d’Horns And Halos que c’est un album solide. Le stand-out track s’appelle «Stained Glass Heart», un mid-tempo power-poppé et tendu vers l’avenir comme une bite au printemps. C’est une merveille intentionnelle qui nous console d’avoir cédé au chant des sirènes. Le «TNT Died» qui ouvre le bal d’A est une belle pétaudière de ramalama, bien gorgée de son, de big beat et de barbarie finlandaise. Mais on ne sait qui de Conte ou de Dregen fait le con à la gratte. Monroe monte sa belle power-pop de «Ballad Of The Lower East Side» à coups d’hallelujah. Question incursions intestines, les deux fines lames s’en donnent à cœur joie. Monroe se plaint dans sa chanson que New York est une ville propre - Now it’s squeaky clean/ And there’s no place to play - On reconnaît la patte de Dregen dans le gimmick qui amène «Eighteen Angel». Il joue à la merveilleuse insistance des Copters pendant que Conte fait le con dans son coin. Il refait le con dans «Saturday Night Special» en jouant comme Johnny Thunders. En B, ils virent punk avec «Soul Surrender». C’est battu au reviens-y et puis, on ne sait pas trop pourquoi, ça bascule dans le reggae finlandais du plus mauvais effet. Ça rappelle des mauvais souvenirs de la scène punk anglaise. Ils sauvent leur B avec «Hands Are Tied». Riff incendiaire + chœurs de Stonesy, c’est une formule qui marche à tous les coups. Voilà un cut assez poundé, au fond, qui pourrait se faire passer pour une jolie tentative de stomp. Ils sont dans leur élément.

Pour Blackout States enregistré deux ans plus tard, Dregen dégage pour démarrer sa carrière solo, remplacé par Rich Jones qu’on connaît bien, car c’est un ancien Black Halo, un groupe qui aurait dû mais qui n’a pas pu. Le côté intéressant de la manip, c’est que Rich Jones compose des bonnes chansons. L’album en grouille. On ne compte pas moins de quatre classiques power-poppy à commencer par un «Good Old Days» amené aux riffs vainqueurs, enchaîné avec un «RLF» explosif et digne des Heartbreakers. RLF veut dire Rock Like Truth. On est bien dans la veine de Like A Mother Fucker. Et ça continue en B avec «Under The Northern Lights», une power-pop chargée de barvado et de glissés de cordes. Ces mecs jouent leur va-tout en permanence et Conte refait le con avec un solo à la Thunders. Avec «Walk Away», ils se prennent pour les Pistols, avec solo mélodique in tow. Du coup, on prend cet album très au sérieux. On sent une belle prétention mélodique dès le «This Ain’t Not Love Song» d’ouverture de bal, comme si Monroe voulait donner une suite à sa désarmante version de «Do Anything You Wanna Do». Tout est construit avec une forte volonté mélodique, ici, comme le montre encore «Old King’s Road». Alors on les suit. Conte refait le con à la Thunders et échange des chorus avec Rich Jones. On ne se lasse pas de cet album, tout est bien dosé, le son, la niaque, les compos, «Going Down With The Ship» en est encore la meilleure preuve, fabuleux shoot-off hanté par des échos thunderiens. Monroe impose encore le respect absolu avec «Keep Your Eyes On You». Les guitares sont belles comme des cœurs et Steve Conte reste en embuscade. Mais dès qu’ils haussent le ton pour se montrer plus barbares, ils perdent tout ce qui fait leur saveur : avec «The Bastard’s Bash», ils redeviennent des brutes de heavy rock simili-scandinave. En B, ils montrent encore les dents avec «Dead Hearts On Denmark Street», mais cette fois à bon escient, car c’est monté sur un riff insistant et battu comme plâtre. Ils rendent enfin un hommage très sensible à Johnny Thunders avec «Six Feet In The Ground» et un solo tordu de Steve Conte - Rock’n’Roll Johnny was a hero now/ Six feet in the ground.

Michael Monroe est un mec bien car il tient à ce que ses musiciens soient bien présents sur les pochettes de ses albums, et pas seulement parce qu’ils sont handsome. Il tente de faire passer une notion fondamentale qui est celle du groupe. Michael Monroe est le nom du groupe et One Man Gang un très bel album. On y croise quelques invités comme Captain Sensible qui joue lead sur le morceau titre d’ouverture de bal d’A. Et comme on le voit avec «Last Train To Tokyo», Monroe s’arrange toujours pour ramener de la power-pop dans son heavy tatapoum. Mais l’A peine à convaincre. Il faut attendre «Wasted Years» pour retomber sous le charme. On a là un cut bien suivi à l’harmo, mélodique en diable, sans doute le hit de l’album, avec ses paquets de relances de wasted years dans le refrain. C’est en B que se joue le destin de l’album. L’intro de «In The Tall Grass» mérite d’entrer dans l’histoire des intros. Puis tout explose avec «Hollywood Paranoia». En matière d’explosions, Monroe sait de quoi il parle, il enfonce son vieux clou à coups d’échos de Heartbreakers. Les chœurs défient toute concurrence. C’est électrique en diable, bardé de tout le son dont on peut rêver. Steve Conte passe un solo superbe en glissé de terrain. Power est le mot clé de cet album. Suite du festin de son avec «Heaven Is A Free State», encore une belle dégelée de développé de son plein et on entend une trompette mariachi dans le chant à la titube du grand Michael Monroe. Ses mid-tempos sont décidément de vraies merveilles. Et ça continue avec «Helsinki Shakedown», une power-pop gorgée de sève comme l’est une plante au printemps et Conte carillonne à n’en plus finir.

Signé : Cazengler, Michael Monrosbif

Michael Monroe. Watchawant. Steamhammer 2003

Michael Monroe. Another Night In The Sun. Live In Helsinki. Spinefarm Records 2010

Michael Monroe. Sensory Overdrive. Spinefarm Records 2011

Michael Monroe. Horns And Halos. Spinefarm Records 2013

Michael Monroe. Blackout States. Spinefarm Records 2015

Michael Monroe. One Man Gang. Silver Lining Music 2019

THE ANIMALS 1966

JUIN 1966

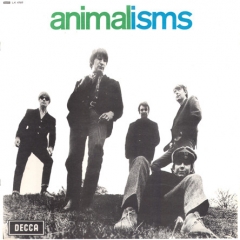

ANIMALISMS ( US )

One Monkey Don't Stop No Show : une cover de Joe Tex, ce qu'il y a de terrible avec Joe Tex c'est que ce mec n'a pas une langue comme tout le monde, dès qu'il use de son organe vocal, vous avez l'impression qu'il actionne un cran d'arrêt, pour les morceaux rapides vous êtes projeté dans une bagarre sanglante, dès qu'il actionne son effilé dans le titres pleurnichards – souvenez-vous de ces compils Formidable Rhythm 'N' Blues avec face torride et pile larmoyante – c'est pareil, vous déchire, vous étripe, vous éviscère, le Joe vos Texidermise en moins de deux, tout cet avant-propos pour vous dires les Animaux féroces n'ont peur de rien, en 1966 tout le monde a en mémoire la version de Joe parue en 1965, il est sûr que le titre qui signifie à peu près qu'un échec n'empêche pas de progresser est une incitation à tenter sa chance, mais faut les avoir grosses comme des ballons de rugby pour s'y risquer, c'est à ne pas y croire, le Rowberry se débrouille pour vous installer dans une espèce de ritournelle pianistique méchamment enlevée tout en se se permettant de dégager une ambiance sixty-balloche assez hallucinante et là-dessus le Burdon se met à causer dans le micro comme s'il comblait les vides entre deux démonstration de gymnastique à la kermesse du village, pour les chœurs Tex avait choisi l'ambiance gospel survolté, c'est-là que l'on s'aperçoit que le continent Européen est vachement plus déchristianisé que l'Amérique profonde, c'est carrément du n'importe quoi, de la foire d'empoigne un jour de comices agricoles par exemple, du coup Burdon verbiagise dans la sono, pire que s'il annonçait la fin du monde pour le quart d'heure qui suit, et il en miaule de plaisir, dans son coin Rowberry pas ému pour un kopeck dévalué continue à vous balancer son panier à salade aux pointes d'arpèges un peu à la manière de ces prêtres fatigués par trente ans d'enterrements hebdomadaires qui secouent l'encensoir sur le cercueil sans pouvoir se retenir de rire, et l'on repart pour un tour de manège de chevaux de bois aux pattes cassées, bref c'est prodigieux. Le chat Joe Tex n'a pas dû reconnaître son petit, entre nous optez pour la bestiole scrofuleuse de l'animalerie. Maudie : maudits Animals sur ce trente-trois ils ont décidé de s'attaquer au gros gibier, z'ont toujours eu un faible pour John Lee Hooker, certes Maudie enregistré en 1959 et joué en public au New Port Jazz Festival, c'est le genre de faisan qui donne envie, presque rien, un chiffonné de rythmique auréolé d'un bandeau de crêpe noir vocal, trois multiplié par nada, mais parfois la simplicité confine au génie et à l'inexprimable, faut se le fader subtilement pour que ce ne soit pas fade, Burdon a tout compris, s'agit pas de brusquer sa voix, tout est dans l'intonation, le murmure, au début vous vous dites, s'en sortent bien, le décalque est aussi fin que l'original, attention c'est quand vous tenez la queue du chat qu'il griffe, sans prévenir le clavier de Rowberry explose, des giclées de lacrymo vous tombent sur le museau et vous êtes pris par une charge de CRS qui foncent à grands coups de matraques, le Buron hurle en sirène de pompier, et tout se calme, l'Eric vous torpille sa voix toute mignarde et enjôleuse, c'était pour mieux tromper la délicieuse enfant, maintenant sont cinq dessus et vu le boucan ils s'en donnent à corps joie. Fin frénétique. La petite Maudie l'a tout de même dû penser qu'ils étaient délicieusement givrés. Oucast : ( paru en single en février 66 couplé avec Inside Looking Out ) : qui se rappelle encore d'Eddie & Ernie, un duo dont certains disent qu'il valait Sam & Dave à la différence près qu'Ernie Johnson et Edgar Campbell, eux, écrivaient leurs propres chansons ! En tout cas Outcast sorti en 1965 ressemble à ces casseroles d'eau froide que vous avez laissées sur le gaz à petit feu, quand vous essayez d'y plonger la main, l'eau n'est pas tiède mais brûlante, un court séjour de trois semaines à l'hôpital s'impose, c'est ce qu'en alchimie l'on nomme cuisson lente, une tuerie. Les Animals se chargent des premiers secours, la version d'Eddie et d'Ernie émigre tout droit du gospel, mais nos mécréants sont des hommes de peu de foi. Vous avez la guitare d'Hilton qui résonne à la manière des cloches de pâques qui ont fait main basse sur le vin de messe, Rowberry a décidé qu'il n'était pas là pour jouer du Chopin mais pour faire du bruit distordu, le Burdon qui au début vous faisait la voix du haut et celle du bas, mais à la fin il ne se retient plus, vous hurle tous les étages de l'Empire State Building en même temps, ils voulaient réaliser un tube, ils ont créé un mirifique tohu-bohu. Sweet Little Siwteen : tout la voix ironiquement suave de Chuck Berry et le phrasé si précis de sa guitare nichent dans l'oreille de tout le monde, je n'insiste pas. Dès que Burdon ouvre la bouche l'on comprend l'erreur, on a dû lui brancher la prise de terre sur les amygdales, l'est gonflé aux as, vous expédie le morceau comme s'il était en train de courir le cent mètres haies aux Jeux Olympiques, derrière lui sur les sept premières secondes, c'est tout beau, tout net, tout astiqué, mais ils sont happés par la tornade et c'est la grande cavalcade, la prise d'Akaba par les dromadaires de Lauwrence d'Arabie, z'ont sorti les sabres d'abordage et de cavalerie. Les puristes crieront au sacrilège. Perso je pense qu'un grand coup de balai parfois ça fait du bien. You're On My Mind : tiens un des deux titres de l'album qui ne soient pas des reprises, quand je pense combien l'on a reproché à nos rockers nationaux de la première génération de copier les groupes anglais... on ne peut pas dire qu'ils se soient fatigués pour le titre. Une bluette sentimentale à ne pas confondre avec un blues, un slow sans originalité, heureusement que Burdon a une belle voix parce que le côté joli-cœur croisé ne lui va pas bien du tout. Erreur de casting ou horreur ? Je vous laisse cocher la bonne case. Clapping : pas d'instruments, pas de paroles, juste des claquements de mains ( et aussi sur la bouche ), genre de gimmick qui ne mange pas de pain, ni de temps, à peine une minute et vingt-et-une secondes... bien starolé, mais était-ce vraiment nécessaire ? Gin House Blues : mieux vaut revenir aux valeurs sûres. Ce coup-ci nos ami Animals jouent à la grenouille qui essaie d'égaler le bœuf. Tentent l'ascension de la grande pyramide. Ne doutent de rien. L'original dont le véritable titre est Me and My Gin fut enregistré par Bessie Smith en 1928. Pour comprendre l'incomparable grandeur de Bessie il suffit de se reporter à la cover effectuée en 1961 par Nina Simone qui a emprunté le titre Gin House Blues à un autre morceau de Bessie. Le style de Nina est marqué tant au piano qu'en ses parties vocales par un grand dépouillement mais comparée à la version de Bessie son interprétation paraît superfétatoire, elle semble taper dans l'esbroufe, Nietzsche dirait qu'elle cligne de l'œil. Rien à voir avec la nudité intrinsèque de Bessie. Je ne sais si Burdon avait entendu la version de Bessie, mais la connexion avec Nina est évidente si l'on pense à Don't Let Me Be Misunderstood. Certes Rowberry est loin du toucher de Nina. Il plaque de zinc là où les doigts de Nina gouttent à gouttent. Chas est à l'unisson, y va de sa grosse basse ultra-lourde, Burdon lâche la bride à ses musicos trop longtemps sur le pont, alors il met toute son émotion dans sa voix et comprend qu'il ne peut que marteler le joyau à coups de marteau, un peu pompier, un peu wagnérien, ne noie pas son chagrin dans l'alcool, demande à ses copains de lui maintenir la tête dans la cuvette WC emplie de gin. Tonique ! Au moins ils auront essayé. Squeeze Her, Tease Her : Jackie Wilson qui créa le morceau en 1963 n'était pas un demi-sel, l'avait un fan inconditionnel qui s'appelait Elvis Presley, quand on écoute l'on se dit que ce serait mieux sans les chœurs masculins un peu trop mécaniques, un défi à relever pour pour les Animals qui ont la plupart du temps misé sur leurs propres forces pour ce boulot qui peut se révéler ingrat. Pas photo, nos bébêtes chéries s'en tirent haut la main, vous fusèlent les ciselures à la perfection. Si Elvis aimait Jackie c'est qu'il sentait que ce noir avait ouvert la voie au rock'n'roll blanc, très sagement Burdon n'essaie pas de chanter comme un noir, pour une fois il accepte sa blanchitude et c'est un peu comme s'il accomplissait pleinement la démarche wilsonienne. What I Am Living For : original de Chuck Willis, l'on ne s'étonne pas de cette reprise, elle s'inscrit dans la logique précédente. Chuck Willis fait partie de ces rhythm 'n' bluesers noirs qui ont établi le passage de témoin avec le rock 'n' roll blanc, Elvis, Roy Orbison, Buddy Holly, Charlie Rich l'ont repris, Gene Vincent le cite dans Story of the rockers. Autre piste parallèle Ray Charles s'est aussi approprié ce morceau. L'âpre façon de Willis d'arracher le vocal de ce qui à la base n'est qu'une quelconque chansonnette n'est pas sans ressembler avec l'art de Burdon. Par contrecoup Burdon ici chante plus noir que blanc comme s'il avait peur de se pasticher en pactisant avec la manière de Chuck. Soyons franc l'orgue de Rowberry n'arrive pas à la cheville des bouffées de saxophone de la version Chuck. I Put A Spell On You : encore une pyramide à escalader, le hit de Screamin' Jay Hawkins pousse ses racines au plus profond de la culture noire et blanche américaine, celle du vaudeville comme celle de cette notion du grotesque chère à Edgar Poe, après Jackie Wilson Burdon continue avec Hauwkins l'exploration de cette intumescence noire qui donnera naissance au rock 'n' roll. Là encore Burdon reste trop respectueux de son devancier, encore une fois l'orgue ne vaut pas le sax, là où Screamin' dégueule, Burdon pousse la chansonnette. Pas total Kheops, plutôt total KO. That's All I Am To You : encore un passeur et pas des moindres, Ray Charles, en 1965, la partie de go continue, comment le noir devient blanc et comment le blanc retourne au noir, et puis comment le noir s'émancipe du blanc, le jeu de perles cher à Hermann Hesse est infini. La différence entre la version de Ray et des Animals est celle qui sépare un orchestre et ses pupitres hérité du jazz d'un groupe électrique constitutif du rock. Celle de Ray relève du spectacle, de l'entertainment, celle de Burdon d'une recherche encore inaboutie d'une dramaturgie existentielle. Z'ouvrent la porte aux Doors. She'll Return It : z'avons peur, z'aura-t-on droit à une deuxième nuisette peu engageante pour deuxième et dernière création de l'album. Ben non, on dirait que les essais et approches de la deuxième face ont porté leur fruit. Jenkins, Chandler, Rowberry et Burdon signent un morceau pur jus rock 'n' roll dégagé de tout formalisme programmatique. Se sont laissé aller. Et sont arrivés au bout du chemin. Un des meilleurs morceaux du groupe. Les Animals se sont animalizationnés.

Cet album est splendide. Donne l'impression que le rock'n'roll est en train de se faire, de coaguler. Quand l'on songe que le What I'm Living For est cosigné par Otis Blackwell dont on retrouve la signature au bas de bien des morceaux de Little Richard et que Jackie Wilson a aussi enregistré Keep-A-Knocking l'on se dit que si les groupes du rock'n'roll sont embrouillées elles convergent tout de même dans leurs entrelacements collectifs selon une direction qu'il est difficile d'entrevoir. Etrange rivière dont la source est un delta.

AOÛT 1966

ANIMALIZATION ( US )

Ce disque reprend huit morceaux parus sur le précédent et en contient quatre qui ont largement contribué à la gloire des Animals.

Don't bring me down : ( paru en single en mai 66 couplé à Cheating ) : pour des gens qui se méfiaient du Brill Building, taper dans Gerry Goffin, Carole King relève quelque peu d'une gageure. Qu'importe, le morceau dévoile la puissance du groupe dans son double impact, musical et vocal. Ce tremblement orchestratif caractéristique du morceau est d'un meilleur effet, vous avez l'impression que les murs vacillent et s'apprêtent à s'écrouler, mais toutes les pierres reprennent leur place et l'édifice en ressort plus fort, plus solide. Remarquable aussi le parfait équilibre opéré entre la voix de Burdon et le moutonnement des backing vocals. Une parfaite réussite. One Monkey Don't Stop No Show / You're On My Mind / She 'll Reaturn It / Cheating : résonance de batterie en avant, assez rare chez les Animals, mais le batteur n'est pas le même, tout est parfait dans ce cut, le même équilibre décrit pour Don't Bring Me Down détail important le morceau est signé par Chas et Burdon, nos animaux de compagnie préférés se débrouillent très bien tout seuls. Le genre de potion que vous avalez au début à la petite cuillère pour finir à la grosse louche. Inside Looking Out : ( paru en single en février 66 couplé avec Outcast ou avec You 're On My Mind ) : la grosse claque et la grande classe, un obus qui vous arrive dessus sans crier gare, sont tous les cinq au taquet, Burdon impérial au chant, vous crache les mots comme si vous étiez un punching ball, je me souviens que ma mère tiquait lorsque je haussais le son du transistor, j'avais beau lui expliquer que ce cataclysme sonore participait d'une avancée musicale sans précédent, elle refusait de me croire. En plus nos bêtes sauvages sont allé chercher cette perversion dans un songbook de la famille Lomax, le blues au max de cette vieille rengaine du Texas l'on vendrait son âme au diable pour l'entendre toute l'année. See See Rider : ( paru en single en septembre 66 couplé avec She 'll Return it ) : de la même veine que le précédent, le vieux standard de Ma Rainey dynamité, explosé, vous l'expédient à la fronde, au scorpion romain, n'y mettez jamais le pied dedans, un taureau furieux vous plante ses cornes dans le cul et vous emporte tout droit dans le Circus Maximus, la foule en liesse applaudit à grand fracas tandis qu'il effectue triomphalement le tour de l'arène sanglante vous exhibant fièrement tel un trophée, la fin est munificente, il vous projette sur le sable juste devant la loge de l'Empereur, dans l'ultime seconde avant de mourir vous entrevoyez le pouce baissé de Néron qui vous expédie aux Enfers. On ne sort pas indemne de ce cauchemar. Gin House Blues / Maudie / What I Am Living For / Sweet Little Sixteen / I Put A Spell On You /

John Steel a quitté le groupe en février 66, c'est son remplaçant Barry Jenkins qui baratte le beurre sur Don't bring me down, Cheating et See See Rider, Steel et Jenkins n'ont pas le même style, l'on classerait John parmi les rythmiques accompagnateurs, Barry qui provient des Nashville Teens joue dans la catégorie des poids-lourds fracassants.

DECEMBRE 66

ANIMALISM ( US )

All Night Long : que se passe-t-il, ça zappa bien, quelles sont ces étranges sonorités, que sont devenus nos Animaux favoris, ce sont eux mais totalement métamorphosés. Le monde a-t-il changé subitement, le vieux blues des familles ne fait-il plus recette. Faut écouter ce morceau pour comprendre l'évolution postérieure d'Eric Burdon. Avec Inside looking out et See See Rider, ils avaient gonflé à bloc le vieux pneu bleu, sont arrivés au bout du couloir, il est impossible d'enfoncer plus loin le harpon dans le ventre du cachalot bleuâtre, toute nouvelle tentative ne serait que redite, l'on glisse d'époque, toutes vos certitudes se brouillent dans votre tête, du bleu-bite l'on passe au psyché beat. Shake : à la base deux manières de secouer la salade, élégance originelle du geste de Sam Cooke mise au point en 1964, ou brouillonne agitation tumultueuse à la mode 1965 d'Otis Redding, Eric Burdon et ses acolytes commencent par supprimer les feuilles de la laitue, plus de cuivres dans Shake n'est-ce pas une provocation hérétique ? L'on pourrait appeler cela du rhythm 'n' blues expérimental, pour mieux en isoler l'âme ( soul en anglais ), que voulez-vous la musique reste avant tout comme n'importe laquelle des occupations humaine psychique. La basse de Chandler devient primitive, l'orgue de Rowberry se voile et se pare d'une étrange couleur multicolore, la guitare de Valentine se dit qu'il vaut mieux sitar que jamais, et Burdon vous brise de sa voix le cristal du miroir des apparences. The Other Side Of This Life : quoi l'on abandonne le blues Neil pour le folk de Fred Neil, n'aurais-je donc tant vécu que pour cette infamie, l'est vrai que Fred Neil est un personnage sympathique, Roy Orbison et Wanda Jackson ont repris son Candy Man, l'était-là aux débuts de Bob Dylan et de Karen Dalton, et s'il en est un qui a vécu en roue libre c'est bien lui. L'a une belle voix à la Johnny Cash ce qui a pu séduire Burdon. Ce titre est sorti en mai 1965, l'Eric se tient au courant de ce qui se fait de neuf dans l'actualité et il embraye aussitôt. Burdon élude le folk en le bluesant quelque peu quant à l'accompagnement, mais son vocal dramatise à mort ce qui chez Neil touchait à un certain détachement lymphatique. Au piano Rowberry effectue un beau boulot précipitatif. L'ensemble sonne comme un prologue à un drame eschylien qui aurait été perdu et dont il ne nous resterait que ce fragment. Rock Me Baby : qui n'a pas entendu le Live At The Regal de B.B. King sorti voici exactement cinquante-six ans ( cette chronique est écrite précisément le premier mars ) ne connaît pas la folie du blues. Certes Hilton allonge le son au lieu de détacher les notes à la B. B. imiter les maîtres n'est pas souvent ce qu'il y a de mieux à faire, il est préférable de les tuer, Burdon a expulsé de son chant cette angoisse latente qui gît comme une bête morte au fond du vocal du King, l'on sent qu'il pourrait aller plus loin sur ses ergots de jeune coq triomphant, mais le reste de la bande le retient, le tiennent en longe afin qu'il ne salopège pas de ses sabots ferrés les plate-bandes sacrées de la pelouse du palais royal, franchement ce n'est pas le régal espéré. Lucile : Little Richard est inimitable, c'est pour cela que Dave n'ose pas toucher son piano, pour cela aussi que tout le monde reprend ses titres, si tu ne chantes pas du Petitot Richardo tu ne seras jamais un rocker mon fils, le Burdon est tellement tétanisé qu'il ne burdonne plus, il fait dans le style Richardien, se débrouille mieux que moi ( mais je chante très mal ) quoi qu'il en soit il se vautre tout de même sur le plancher. Nos animaux domestiqués n'osent pas pisser sur le parquet, c'est regrettable, on les aimerait davantage iconoclastes. Smokestack Lightning : auront-ils un fagot de chance en se mettant à hurler à l'astre sélénique au côté du grand frère Loup, l'est vrai que sur ce morceau Howlin' module relativement doucement, et dès l'intro l'on sent que le Burdon ne laisse pas passer sa chance, pas question de gémir sur la garce qui n'est pas rentrée la veille, passe à l'admonestation sévère, remet la pendule du blues à l'heure, la grande comédie, chiale tout doux comme une madeleine pour mieux exploser par la suite, elle verra assez tôt de quel bois il se chauffe. Rien de plus menaçant que le silence assourdissant qui précède l'explosion. Le Wolf est théâtralisé mais pas dramatisé. L'aurait pu tout de même la tuer d'un coup de ses canines les plus aiguisées... Hey Gyp : la version originale de Donovan était sympathique avec sa guitare sèche, ses pointillés d'harmonica et sa voix pretty-folk, tout à l'heure l'on regrettait le manque de dramaturgie, cette fois Burdon donne dans la comédie de moeurs balzacienne, scènes de la vie rock'n'rollienne, avec des effets aristophanesques pour en même temps sécréter en filigrane une critique de la société de consommation et expulser la charge hormonale de la libération sexuelle des sixties. En moins de quatre minutes cette interprétation exprime parfaitement l'épanouissement hédoniste de toute une époque malheureusement révolue. Peut-être la disparition de ces temps en ébullition explique-t-elle pourquoi ce morceau n'a pas réussi à encocher les mémoires de nos temps de triste puritanisme et de rétractation sociale. Un bijou oubli dans le coffre aux merveilles. Hit The Road Jack : le tube le plus célèbre de Ray Charles même si au début des Sixties on lui préférait son What d'I Say, à mon humble avis les Realets sont au minimum pour plus de cinquante pour cent dans la réussite du hit... comment les Animals feront-ils l'impasse de ses irremplaçables sirènes, réussissent leur tour de passe-passe en douceur, Burdon fredonne tel un frelon asthmatique, l'orgue de Rowberry part en vrille, et Burdon reprend la main. Aussi malins que des renards, aussi rusés que des serpents. Oucast / Louisiana Blues : sur le premier disque de Muddy Waters publié en 1950, du pur blues, un chef-d'œuvre avec ce vocal qui se déploie à la même hauteur que l'harmonica givré, des coups d'onglées sur les cordes de guitare, une ultime pincée et la beauté du monde referme sa corolle. Tout dans la voix, plus un bruit de lessiveuse musicale en bruit de fond, une belle menuiserie, Valentine scie les cordes de sa guitare et Chandler cloue les siennes très fort, magistrale interprétation, le Muddy a dû penser que ces petits jeunes avaient tout compris. That's All I Am To You / Going Down Slow : pour finir le disque l'on remonte à l'antiquité, Jimmy Odden au piano et au vocal enregistré en 1941, nos putois d'englishes on dû connaître cette pièce de collection par le truchement d'Howlin Wolf qui a gardé le piano mais qui rajoute la guitare électrique, l'on est loin de désespoir doucereux d'Odden, Odden n'avait pas la frite, vous foutait les roubignoles à plat et le moral dans les chaussures trouées. Lui le Loup, en 1961 il vous innocule le cancer du cerveau en intra-veineuse. Et ça fait mal. Très mal. Les Animals vous épargnent les difficiles et cruelles étapes de la maladie, l'orgue endosse le rôle de l'harmonium de votre messe funéraire, la basse de Chandler imite le pas lent et lourd des chevaux qui vous mènent au cimetière, et comme vous n'êtes pas encre tout à fait mort, la voix de Burdon vous vient en aide pour dicter votre testament. Magnifique, encore meilleur que les deux précédents réunis, une véritable invitation baudelairienne au ( dernier ) voyage. Peut-être pas un morceau idéal pour clôturer un disque, un véritable requiem bleu. Animal à la blessure mortelle.

Ce millésime 1966 qui est la dernière cuvée des premiers ( enfin presque ) Animals s'avère fastueux, ont délivré trois trentes irremplaçables, mais l'on ne se quitte pas ainsi, les Animals c'est comme le Vésuve, alternent les périodes d'activité ( ah ! Qu'il était joli le volcan de mon Pompéi ) et de sommeil – le cauchemar du fan ). L'on termine par quelques sucreries, et surtout n'ayez crainte cet insecte qui n'arrête pas de burdonner à la vitre de votre cervelle malade.

INSIDE LOOKING OUT

( US tv Show / 1966 )

Costume gris éléphant _ beaucoup moins riquiqui que le gris souris – pour nos cinq bêtes de scène. Lorsque la caméra se rapproche l'on se rend compte que ce sont des costumes pied-de-poule, ne soyons pas déçus nous prendrons tout de même notre pied. Ce qui est impressionnant lorsque l'on regarde des lives des Animals c'est qu'ils donnent l'impression de ne pas se fatiguer, les musiciens semblent jouer davantage du silence que de la musique. Frappent par a-coups leurs instruments et puis ne font rien, ce sont ces impulsions répétées qui projettent la puissance sonore. Pour combler les vides l'organiste se charge du boulot. Alan Price possédait un appareil pas plus épais qu'une planche à repasser, Dave Rowberry est aux commandes d'un meuble mastoc, une espèce de piano en acajou à double clavier dont on aurait coupé la queue, un bahut bas en bois de baobab de salle-à-manger des années cinquante, ou alors pour ceux qui ont un peu d'imagination, cette console sur laquelle Des Esseintes, le héros de Huysmans, installait son orgue à bouche qui permettait de goûter aux arômes des alcools les plus exotiques. Mais que l'on ne s'y trompe pas, ici le maître de chais, le sommelier en chef, c'est Eric Burdon, si Rowberry passe l'éponge pendant que les autres se reposent, l'échanson pousse la chanson, l'a l'œil luisant et brillant, il chante mais il paraît plus intéressé par ce qui se passe dans sa tête, suit ses pensées pendant que sa voix coule en toute indépendance. Quel paradoxal comédien ! Courbe ses épaules en avant, escargot qui rentre dans sa coquille, ou alors monte sur ses ergots et poussé par la voix en écho de Chas la transe s'empare de lui, mais il ne cède pas à cette magistrale possession psychique – très beaux effets de sa tête en surimpression sur ses camarades – il la jugule, il la régule, restant pratiquement à la même place, se dandine d'un pied sur l'autre en mec normal qui attendant sa copine en retard ne sait pas quoi faire pour se donner une contenance, et c'est reparti pour le capharnaüm final. Trois secondes avant la fin, il tape dans ses mains comme s'il s'applaudissauit lui-même. Il a raison.

CONCERT OLYMPIA 1966

( Gracieusement offert par la chaîne 101 Blues sur You Tube. )

Dix-sept minutes en noir et blanc. Un document d'époque. Vraisemblablement tourné pour le Discorama de Denise Glaser par Raoul Sangla du temps de cette télé populaire qui visait à une certaine qualité. Le son n'est pas génial, parfois franchement limite. Qui vaut-il mieux regarder et écouter, les Animals – l'on voit surtout la tête de gondole Burdon – ou le public sagement assis qui finit par bouger, une espèce de jerk-tectonique des bras, intéressant de penser que certains d'entre eux seront peut-être fin 67 au concert des Rolling Stones au même endroit qui se terminera par une manifestation spontanée prémonitoire de la chienlit qui déboulera au joli mois de mai 68. La caméra s'attarde pour quelques portraits de belles filles – mais que sont devenues ces demoiselles du temps jadis – mais aussi quelques garçons, notamment l'un au visage énergique. Burdon n'arbore pas le look princier d'une rockstar, il est même plutôt mal fagoté dans son polo qui réussit l'exploit d'être en même temps trop large et trop serré. A regarder sans faute.

Damie Chad.

XXIII

ROCKAMBOLESQUES

LES DOSSIERS SECRETS DU SSR

( Services secrets du rock 'n' rOll )

L'AFFAIRE DU CORONADO-VIRUS

Cette nouvelle est dédiée à Vince Rogers.

Lecteurs, ne posez pas de questions,

Voici quelques précisions

101

C'était étrange, Molossa n'arrêtait pas de grogner sourdement de cette manière si particulière qui alertait d'un danger grave et imminent. Quant à Molossito il était énervé au possible tournant en rond sur les genoux de Charlotte, complètement affolé. D'instinct nos regards se dirigèrent vers le sol. Je venais d'engager notre aéronef au-dessus d'une épaisse forêt et me tenais à une dizaine de mètres au-dessus de la cime des arbres. A l'épaisseur des frondaisons il était indéniable que personne ne pouvait nous menacer depuis la surface terrestre. Un avion nous aurait-il pris en chasse ? le ciel était vide et aucun bruit ne s'ajoutait au souffle de nos pales. Nous dirigeâmes nos regards de tous côtés, aucun élément suspect n'attira notre attention. Je doublai l'allure, m'écartai de notre direction initiale, décrivis des cercles, piquai vers le haut, zigzaguai dans tous les sens, rien ne calma nos chiens à part que Molossa amplifia son grognement et que Molossito n'en finissait plus de changer de place. Il était temps de faire quelque chose, le Chef alluma un Coronado.

Vince – encore aujourd'hui je suis incapable de décider s'il existât une relation de cause à effet entre l'action du Chef et la réaction de Vince qui - s'adjugea la parole :

-

Je crois qu'il serait bon qu'au lieu de retourner à notre base de départ, il serait plus urgent de filer tout droit à Nice !

-

Oh oui ! - la brunette en trépignait d'impatience – deux de mes collègues ont déjà retenu une chambre, si nous arrivons avant eux, nous serons les premiers sur la piste d'Eddie Crescendo, je vois déjà leur tête lorsque je publierai mon premier grand article, avec un titre du genre : '' L'énigme de la disparition d'Eddie Crescendo enfin résolue !''

-

Agent Chad, accélérez, Vince a raison, Charlotte et Charlène regretteront la piscine de la villa...

-

Pas grave, s'écrièrent-elles, à Nice c'est encore mieux, il y a la mer ! Damie, fonce tout droit sur la baie des anges chère à Dick Rivers !

-

Doucement mes toutes belles – Vince grimaçait - d'abord Dick Rivers est mort ensuite il n'y a pas que des anges qui volent au-dessus de la baie.

Cette dernière répartie de Vince eut deux étranges conséquences, Molossa poussa un bref aboiement tout joyeux et se calma aussitôt tandis que Molossito s'endormit paisiblement sur les genoux du Chef, ce ne fut qu'un court répit, furent remplacés par la gent féminine qui bruissa telle une volière de ramiers roucoulants !

-

Comment cela ? Pas que des anges ? Quoi alors ? Vous en avez trop dit ou pas assez ! On veut des précisions !

-

Un tantinet de réflexion gentes damoiselles ! - le Chef esquissa un sourire dangereux – les chiens se sont énervés, avez-vous remarqué quelqu'un ou quelque chose au-dessous, ou au-dessus, devant, derrière, sur notre gauche, sur notre droite, ou ailleurs ?

-

Non rien du tout ! - rétorqua Charlène - Mais je peux très bien l'expliquer, le chien de mon oncle adopte un comportement similaire s'il a faim, si on ne lui donne rien à manger, au bout d'un moment il se couche dans son panier et on ne l'entend plus !

-

Je veux bien le croire, mais votre oncle à mon humble avis n'est pas un agent secret, or Molossa est accrédité au SSR, souvenez-vous comment le SSR il y a à peine de cela quelques heures a tenu tête au Président en personne, soyez sûres que si Molossa a grogné c'est que nous sommes en danger, et vu la rage contenue de son avertissement, j'en conclus que nous nous dirigeons droit vers la zone du plus grand péril, si nous n'avons rien discerné dans la limite explorative de nos sens, c'est que la menace était hors de notre portée, ce qui ne signifie pas que ceux qui nous menacent soient incapables de nous atteindre.

Un grand silence s'en suivit. Chacun médita les doctes paroles du Chef qui en profita pour allumer un Coronado... Brunette rompit le silence au bout de quelques instants :

-

Vous pensez que le Président a envoyé une escadrille de chasseurs pour nous surveiller à plus de 10 000 mètres d'altitudes !

-

Pas du tout, le Président a du pain sur la planche avec son Haut Conseil de bras cassés et la pandémie, pour quelques temps il nous laissera en paix, mais n'ayez crainte, il ne nous oubliera pas !

-

Alors il nous suit à la loupe depuis un satellite-espion, en orbite autour de la Terre, chaque soir on lui remet un rapport sur nos activités, je me demande s'il va préférer mon maillot de bain vert ou le mauve !

-

Hélas non, les satellites ne dépassent guère un rayon de 40 000 kilomètres, prenez un peu d'altitude !

-

Plus haut je ne vois que les... les... mais non vous me faites marcher, soyons sérieux des extraterrestres !

Les trois filles pouffèrent de rire, mais la voix grave de Vince coupa net leur hilarité :

-

Je vous montrerai quelques films que j'ai moi-même tournés, n'ayez crainte, les extraterrestres sont plus malins que nous, très bientôt nous allons être confrontés à des ennemis directs et insaisissables, pire que les extraterrestres, car ils ne manqueront pas de venir à notre rencontre, attention à vous, méfiez-vous, certains sont beaux garçons...

Les trois filles ne riaient plus, elles ouvraient des yeux grandes comme des soucoupes ( volantes ) au fur et à mesure que nous donnions tous les détails relatifs à nos rencontres avec les Réplicants, elles tremblaient de peur, l'histoire de cette maison qui se transformait du jour au lendemain à la manière de ces décors de cinéma que l'on monte et démonte en quelques heures leur donnait la chair de poule, ce qui était assez agréable car elles se pressaient dans nos bras virils et protecteurs, comprenant que nous étions la seule planche de salut sur laquelle elles pourraient compter dans les jours qui se profilaient...

Nous leur racontâmes tout ce que nous savions, mais elles blêmirent vraiment lorsque le Chef prit une dernière fois la parole :

-

C'est simple – il alluma un Coronado – plus je réfléchis à nos précédentes aventures, plus j'acquiers l'intime conviction que toutes ces histoires n'en forment qu'une, l'affaire est beaucoup plus complexe que nous l'entrevoyions, nous ne possédons que quelques pièces éparses du puzzle que nous cherchons à assembler, au point actuel de nos tribulations, nous sommes incapables de trouver une idée qui nous aiderait à posséder une schème directeur qui nous permettrait de discerner une quelconque logique à cet entremêlements de faits disparates et incongrus. Vous connaissez ces paléontologues qui à partir d'une semi-molaire avariée et d'un quart de vertèbre pourrie d'un animal inconnu vous le dessinent comme s'il était devant eux. Nous leur ressemblons, mais une fois que nous aurons reconstitué sous forme d'un beau dessin ou d'une statue de plâtre notre lézard nous nous apercevrons qu'il est vivant et très méchant...

102

Nous étions arrivés. Nous survolions la fameuse Promenade des Anglais, désertée pour raison pandémique. Je posai délicatement l'appareil sur le sable de la plage. Quelle prestance pensais-je modestement je suis vraiment un gars formidable. J'arrêtai le moteur. Les filles qui tenaient à leur trempette se précipitèrent vers l'onde azurescente. Elles ont raison de prendre du bon temps déclara Vince. Elles ne savent pas ce qui les attend, nous non plus, mais ce ne peut-être que terrible. Le Chef faisait les cent pas sur la plage, tirant philosophiquement sur son éternel Coronado. Il revint vers nous, tout souriant, j'ai le bout de l'énigme, dit-il, pour trouver un dinosaure il suffit de lui marcher sur la queue, d'ailleurs tenez la voilà...

( A suivre... )