KR'TNT !

KEEP ROCKIN' TILL NEXT TIME

LIVRAISON 439

A ROCKLIT PRODUCTION

21 / 11 / 2019

DAVID BERMAN + THE SILVER JEWS

WILDHEARTS / OMETEOTL / JARS / ALICIA F !

LES VIEILLES PUTES / THE LECHERS

''THE NETWORK'' CASE

You Got The Silver (Jews)

Dans le microscopique article que lui consacre Andrew Perry dans Mojo, il apparaît que David Berman (Troubled poet of Silver Jews) serait allé se suicider dans une suite d’hôtel à Nashville, la suite où Al Gore aurait attendu en l’an 2000 le résultat des élections. Dans sa lettre d’adieu, Berman écrit : «I want to die where the presidency died.» Il n’en était pas à son coup d’essai. Pour se tuer, Berman préfère les drogues aux calibres ou à la corde. La corde, c’est bon pour les Gallois de Badfinger.

Pour le portraiturer vite fait, Perry le décrit comme un sorte d’indie Leonard Cohen doué pour le désespoir existentiel, une formule qui pouvait aussi s’appliquer à Bill Callahan, avant qu’il ne trouve un équilibre en fondant une famille. Si les Silver Jews sont arrivés dans le rond du projecteur en 1994, c’est bien sûr grâce à la présence de Stephen Malkmus. Pavement avait alors le vent en poupe et Berman était le copain de fac de Malkmus. Berman allait constituer un fonds de commerce à base d’addiction et de dépression, et sortir du lot par la seule qualité de ses compos.

Dans Uncut, Bob Nastanovich qui fit à la fois partie de Pavement et des Silver Jews s’appuie sur une amitié vieille de 30 ans pour témoigner, et là, ça devient beaucoup plus intéressant, même s’il ne fait aucune révélation. Il connaît Berman depuis 1985, au temps de la fac de Charlottesville, en Virginie. Après la fac, il s’installe à New York avec Berman et c’est là que Malkmus les rejoint pour monter les Silver Jews. Aux yeux de Nastanovich, Berman est un auteur extrêmement doué et extrêmement drôle. Mais en même temps, il observe que son copain Berman souffre d’une ‘mental illness’ que personne ne parvient à soigner, ni les médecins ni le principal intéressé, comme c’est souvent la cas. D’où les drogues. Crack, hero, the lot.

Paru en 1994, Starlite Walker restera sans doute le meilleur album de David Berman, rien que pour l’admirable nonchalance de «Living Waters». Berman est littéralement brillant de décadence, il est aussi capable de magie que Syd Barrett ou Lou Reed. On pourrait dire la même chose de «Rebel Jew», un cut effarant d’overwhelming qui lui se montre digne des Stones à Muscle Shoals. Berman allume des relents d’Americana inflammable. Écouter son album est une expérience qu’on souhaite à tous les amateurs de rock. Berman est de toute évidence le Syd Barrett américain, il drive d’extraordinaires courants de pensée. Il monte encore d’un cran dans l’excellence avec «The Silver Pageant», solide mish mash bermanien. Tout s’éclaire sur cet album tombé du ciel. Son «Trains Across The Sea» sonne très Velvet, très laid back mais beau. On comprend même qu’il se soit foutu en l’air - Trouble/ No troubles - C’est envoûtant - I can’t stand to see you/ When you’re crying - Il se rapproche de Pavement, ce qui semble logique vu que Stephen Malkmus fait partie de l’aventure. Les Jews restent dans le Pavement Sound avec «Advice To The Graduate» - Oh I know you got a lot of hopes for the new men XZ - Joliment décadent. Puis les Jews vont se paumer dans les Sargasses de «Tide To The Oceans». Berman illustre son vieux mépris de la vie - When you ask/ Please ask me/ Ask me to stay - Nouvelle plongée dans la décadence avec «Pan American Blues», mais ça n’a rien à voir avec Oscar Wilde. Non, c’est autre chose - There’s gonna be truce - Il répète ça trois fois. Berman se révèle prodigieusement intéressant. Il assoit sa présence dans les esprits, ce mec se rapproche de ton cou cut après cut, comme un vampire. Sa présence se fait inexorable. Diable comme cet album est beau.

David Berman va calmer le jeu avec son deuxième album, The Natural Bridge. On le sent très dégagé des réalités de ce monde. Il cultive bien son détachement, comme le montre «How To Rent A Home» et son gratté d’acou popotin et pourtant clairsemé d’authentiques épanchements. Il faut savoir apprécier le balladif décati pour entrer dans «Black & Brown Blues» - When I go downtown/ I always wear a curdoroy suit/ Cause it’s made of a hundred gutters/ That the rain can run through - Oui, Berman adore porter du velours côtelé quand il va faire un tour en ville, car c’est fait de centaines de petites gouttières où s’écoule la pluie. Il se sert de «Dallas» pour raconter qu’il s’est évanoui au treizième étage et pour saluer B.B. King au General Hospital - O Dallas you shine with an evil light - «Inside The Golden Days Of Missing You» lui permet de renouer avec le heavy balladif mélodique finement soutenu à l’orgue - You can live again/ But you’ll have to die twice in the end - Fantastique de beauté désespérée !

Paru en 1998, American Water est avec Starlite Walker l’autre grand album des Silver Jews. David Berman propose une fois encore cet admirable mélange de désaille et de présence tutélaire. Il chante «Random Rules» du fond de son vieux baryton. Puis avec «Smith & Jones Forever», il fait monter son Smith & Jones dans le forever. Mais c’est avec «Night Society» qu’il fait basculer le destin de l’album. Les Jews profitent de cet instro pour silverer à bonne allure. On tombe plus loin sur un «People» assez jouissif et très pavementier. David Berman semble régner sans partage sur l’empire de la désaille. Avec «Blue Arrangements», il vise le junk de funk ultra titubé en grattant des accords d’arrière boutique du groove. Retour à la décadence avec «We Are Real», nec plus ultra de l’underground, my friend. Il chante à l’intimisme de l’haleine chaude, c’est Dylan on the solace d’all my lovers could say - Et il ajoute la main sur le cœur : «We are real to me, oh yeah.» La classe de la désaille ! En fait, David Berman plante ses choux dans l’underground, avec des manières d’une sidérante élégance. On le voit multiplier les incartades, il rend hommage à la mort dans «Like Like The The The Death» - Awite, could be anyone - et chute avec un nobody cares de la pire espèce. Et voilà l’énormité tant espérée : «Buckingham Rabbit». Il attaque son lapin dans le dur. Berman est un vieux mineur, il creuse profond. Il joue des atonalités stupéfiantes, il fait sonner des accords underground dont personne n’a jamais entendu parler. Il nous fait encore le coup de la fantastique allure, c’est gratté dans l’ombre avec une certaine violence. Il termine avec «The Wild Kindness». Il y va sans discuter. Il se montre encore une fois aussi balèze que Lou Reed. Il sait créer la sensation de voix grave. Une fille se joint à lui et tout grimpe dans la stratosphère. C’est ultra-joué aux guitares et désespérément bon.

Attention, Bright Flight calme le jeu. Il chante son «Slow Education» d’une voix chaude de mineur du Yukon. Puis il pianote «Room Games & Diamond Rain» sur les pourtours de la pourlèche. En fait cet album ne propose aucun stand-out track. On pourrait presque le qualifier d’album pépère. David Berman ne cherche plus à créer la sensation. Il laisse ça aux collègues. Il préfère se jeter dans le désespoir et en mourir («Time Will Break The World»). Il propose ensuite un «I Remember Me» assez bien ramassé, basé sur le vécu, comme tous ces trucs américains. Il continue de cultiver son art avec une rare intensité. C’est avec «Horseleg Swastikas» qu’il exprime le mieux son mépris de la vie - And I wanna be like water if I can/ Cause water doesn’t give a damn - C’est du heavy Berman joué aux guitares stellaires dans l’ouate d’une mort underground. Puisqu’on parle de la mort, voici «Transylvania Blues». Ces mecs ont du talent, mais en même temps, il n’en ont absolument rien à foutre. Vas-y joue ! Il salue le Tennessee dans «Tennessee» - Come to Tennessee/ You’re the only teen I see - Ça chante au sucré - Because the dead do not improve - Impossible d’échapper à l’empire de cette classe.

S’il est une chose que David Berman ne soigne pas, ce sont les pochettes. Tanglewood Numbers illustre bien cette désinvolture graphique. Pour Bright Flight, il photographiait un coin de canapé. Pour Tanglewood, il photographie les étagères d’un bar. Il opère un beau retour à la décadence avec deux titres, «Animal Shapes» et «How Can I Love You If You Won’t Lie Down». Il joue le premier au banjo jovial, on peut même parler de Silver groove car on retrouve cet art du débraillé qu’il cultivait si bien sur son premier album. On s’en épate à n’en plus finir. Et dans le deuxième, il ramène tous les chœurs de bayou du monde. Il s’éclate au Sénégal avec sa copine de cheval. Ce fantastique chanteur nous bluffe une fois de plus avec «Sleepy Is The Only Love». Il entre dans le chaud du cut et se montre d’une justesse de ton imparable. Si ce diable de David Berman débarque dans ton salon, t’es foutu. Il va imposer sa présence. Il ramène avec «The Farmer’s Hotel» le plus beau croon de l’underground. C’est terrifiant de glamour trash. Il devient une sorte de Lou Reed de la désaille. «Punks In The Beerlight» s’impose avec un joli son de la ramasse. On peut même parler de belle présence d’action directe. C’est un son décidé, qui fait le choix du pas en avant - I love you to the max ! - Il en est tellement convaincu qu’il le répète plusieurs fois. Ce diable de Berman chante sa pop avec de la chaleur plein la bouche. Il boucle ce très bel album avec un «There Is A Place» terriblement en place. David Berman sait coincer un cut dans un coin pour le faire parler. Les Silver Jews brillent au soleil fané d’un vieil underground, mais ils brillent avec tact, avec un certain aplomb et une vraie stature. David Berman chante son stomp sans aucune illusion, mais il est bon. Il fait partie des gens les plus précieux, les empêcheurs de tourner en rond.

Le dernier album des Silver Jews s’appelle Lookout Mountain Lookout Sea et date de 2008. Énorme album. Rien qu’avec «Suffering Jukebox», la partie est gagnée. C’est une pop de chœurs de filles - Suffering jukebox in a happy town - Merveille extraordinaire que ce suffering jukebox in a happy town, les filles explosent la classe du suffering jukebox. Tout aussi énorme, voici «Strange Victory Stange Defeat». David Berman chante sous le boisseau de la meilleure pop américaine. Il sonne comme un héros. Il sait allumer une pop-song. Le festival se poursuit avec «Open Field» qu’il attaque avec toute la classe rock’n’roll des motel rooms du Nara Motel. Il redéfinit tout simplement l’apanage de la good time music. Ce mec ouvre d’incroyables horizons avec une simplicité de ton à couper le souffle et les filles n’en finissent plus de clamer leur open field. Cet album regorge de richesses. David Berman s’impose dès le premier cut, ce «What Is Not But Could Be If» de fantastique ampleur. Il va droit au but - So how we do get out of this ? - Les relances sont des merveilles paradisiaques. C’est plus fort que lui, David Berman ne peut pas s’empêcher de créer de la magie - It’s just beginning - À l’écoute de «My Pillow Is The Treshold», on comprend que ce mec est béni des dieux, tellement il dégouline de grâce. Avec «San Francisco BC», il part en délire à la Lou Reed, en mode heavy talking. Il brosse le portrait d’une société. Il peut réciter des poèmes fleuves comme Léo Ferré. Il se révèle encore un attaquant d’exception avec «Candy Jail». Encore une fois, il n’est pas loin de Lou Reed, mais il amène un truc en plus.

Après la disparition des Silver Jews, Berman monte Purple Mountains et a tout juste le temps d’enregistrer un album avant de casser sa pipe en bois. L’album est hautement recommandable, et ce pour deux raison fondamentales : la première porte le doux nom d’«All My Happiness Is Gone», et quand Berman dit ça, il a tout dit - Il n’y a plus de bonheur en moi - C’est nappé d’orgue, que de luxe, que l’opulence dans le désespoir ! Il respire à peine - All my happiness is gone/ It’s all gone/ Somewhere beyond/ All my happiness is gone - Seul Léo Ferré peut rejoindre cette dimension du néant absolu avec «La Mélancolie». Berman n’en finit plus de se vautrer dans la pire merveille inimaginable - It’s not the purple hills/ it’s not the silver lakes - Sa rengaine lui vient du ventre, comme une boule - Everywhere I go/ I know my happiness is gone - Berman dispose d’une vision aussi puissante que celle de Lou Reed. L’autre raison fondamentale s’appelle «She’s Making Friends I’m Turning Stranger». Comme il décide de devenir Dieu, il le devient grâce à un couplet demented - She is making friends/ I’m turning stranger/ And the people on hit end/ Couldn’t make it plainer - Il atteint à la beauté suprême - I’m a loser/ She’s a gainer - On croit entendre l’orgue de Dylan, pure magie. Les autres cuts frisent la resucée de Silver Jews, comme par exemple ce «Darkness And Gold» mâché dans le bas de la bouche. Il s’arrange toujours pour développer un sacré pathos. «Snow Is Fallling In Manhattan» reste heavily bermanien, il tape son snow au aw, il fait du pur Lou Reed, le tempo est réglé sur la chute de neige, tempo léger et irrémédiable. Il emmène ensuite «Margaritas At The Mall» à bonne allure, c’est à la fois puissant et extrêmement écrit - We’re only drinking margaritas at the Mall/ That’s what this stuff is about after all - Il gère son «Nights That Won’t Happen» au clair de la lune, il chante au suffering, il conduit sa pop comme une petite bagnole à travers la campagne, on l’adore, pour sa pureté et sa puissance. Il rend son dernier souffle avec un «Maybe I’m The Only One For Me» tout aussi déterminant, d’autant plus déterminant qu’il s’agit de son ultime chanson avant le suicide. Il chante comme un beautiful crack - I always had a hunch/ I would crumble in the crunch - Berman se pose la vraie question - Peut-être n’étais-je fait que pour n’aimer que moi.

Signé : Cazengler, silver jus

David Berman. Disparu le 7 août 2019

Silver Jews. Starlite Walker. Drag City 1994

Silver Jews. The Natural Bridge. Drag City 1996

Silver Jews. American Water. Drag City 1998

Silver Jews. Bright Flight. Drag City 2001

Silver Jews. Tanglewood Numbers. Drag City 2005 dorfkonsum 5,50

Silver Jews. Lookout Mountain Lookout Sea. Drag City 2008

Purple Mountains. Purple Mountains. Drag City 2019

Andrew Perry. Strange victory strange defeat. Mojo # 312 - November 2019

Bob Nastanovich. He always made me laugh. Uncut # 270 - November 2019

Wildhearts of gold - Part One

Inespéré : les Wildhearts débarquent à Paris ! Il n’existe rien de plus culte en Angleterre que les Wildhearts. Un groupe aussi légendaire que celui-là devrait remplir l’Élysée Montmartre à ras bord, mais pour une raison qui échappe à toute logique, ils se produisent dans une petite salle un peu plus haut sur le boulevard, au Backstage By The Mill, ainsi nommée pour sa proximité avec le Moulin Rouge. L’accès de la salle se trouve au fond du pub O’Sullivan. Il n’y aura donc pas foule, mais ce qui va faire la qualité du set, c’est le côté trié sur le volet du maigre public : ce ne sont que des fans, ce qu’on appelle en Angleterre des die-hard fans, des purs et durs qui portent les sweaters et les T-shirts aux couleurs des Wildhearts. C’est une ambiance de rêve, comme on en connut autrefois, lorsqu’on se retrouvait immergé dans des premiers rangs gorgés de fidèles parmi les fidèles. Ça papote sec et tout le monde ne parle que de ‘Ginge et des Wildhearts sur scène, combien de fois, quand, où, comment, l’essaim bourdonne et l’excitation croit au fil des minutes d’attente. Un excellent groupe parisien fait les frais de la première partie, The Dead Pop Club, mais ne rêvons pas, les gens sont là pour Ginger et son équipe de vétérans extraordinaires.

Ils arrivent enfin sur scène : Ginger, CJ, Danny McCormack et Ritch Battersby. L’apparition des Wildhearts vaut largement toutes les grandes apparitions, celles de Motörhead, des Heartbreakers, des Mary Chain ou de Jerry Lee. On parle ici de monstres sacrés.

Ce qui frappe le plus chez Ginger, c’est sa grosse tête, couronnée d’une extravagante crinière de dreadlocks. Il joue sur une guitare noire de metaller et porte un perfecto, des tatouages et des badges à gogo. Sur scène, Ginger opte pour l’extrême concentration et raréfie les contacts visuels avec le public. Il se relâchera en fin de set lorsque des bonnes âmes lui proposeront des verres de Jack pour le désaltérer.

À sa gauche se tient de façon inespérée Danny McCormack, rescapé d’une amputation de la jambe droite. Il tient debout, c’est sûr, mais il doit parfois poser son cul sur un tabouret. Il est le bassman anglais par excellence, présent, dense, épais et Wildheart de la première heure. Les rares fois où il sourit, on voit de jolis trous dans sa dentition de pirate. Il porte sur le public un regard d’une profonde fixité. McCormack est lui aussi un héros, tous ceux qui connaissent l’excellent Uppers And Downers des Yo-Yos se prosternent jusqu’à terre devant lui.

De l’autre côté de Ginger se dresse CJ, son autre bras droit, tout aussi vétéran des Wildhearts de la première heure, un CJ chapeauté de frais qui gratte sa red gratte bas sur les genoux et qui complète l’infernale riffalama de Ginger.

Dès le «Diagnosis» d’entrée en matière, ça blasticote dans les brancards. On retrouve cette petite bombe sur leur dernier album, l’implacable Renaissance Men. Ils enchaînent avec un «Let ‘Em Go» tiré du même endroit. Il semble que les Wildhearts atteignent la vitesse de croisière des groupes bien rodés, mais certains objecteront qu’ils naviguent déjà au sommet de leur art depuis vingt ans, ce qui n’est pas faux, d’autant qu’ils enchaînent avec «I Wanna Go Where The People Go», ce hit interplanétaire tiré de P.H.U.Q et qui reste aux yeux et aux oreilles des fans de la première heure le grand album classique des Wildhearts. «I Wanna Go Where The People Go» vaut n’importe quel hit des Beatles ou des Mary Chain, ce hit développe une effroyable puissance mélodique, un souffle magique qui se glisse sous la peau et qui provoque ces frissons tellement indispensables à la vie. Alors bien sûr, on bascule dans le surréalisme à les entendre jouer Wanna Go.

Ils vont tirer deux autres merveilles de leur vieux Fishing For Luckies : «Sick Of Drugs et « Red Light Green Light». L’autre moment surréaliste du set est la résurrection de l’immense «Vanilla Radio» tiré de The Wildhearts Must Be Destroyed. Même chose : ils défoncent la rondelle des annales à coups de powerhouse mélodique. C’est aujourd’hui un son unique en Angleterre. Les Wildhearts sont les seuls à proposer cette miraculeuse mixture de pop anglaise et d’overdrive de power surge. C’est d’ailleurs le problème : les étiqueteurs ont fini par les classer dans le rayon hard-rock, alors qu’ils n’ont rien à faire dans cette fâcheuse compagnie.

Les Wildhearts tirent aussi «The Jackson Whites» de l’excellent Chutzpah et terminent leur set palpitant avec l’«Action Panzer» qu’on peut trouver sur la compile Coupled With, une compile qu’il faut considérer comme indispensable, puisqu’elle rassemble tous les grands singles des Wildhearts. En rappel, ces démons vont blaster l’effarant «My Baby Is A Headfuck» tiré d’Earth Vs The Wildhearts, un cut que Mick Ronson rendit mysthique, pas seulement parce qu’il y joue un solo d’antho à Toto, mais aussi parce que ce solo fut le dernier de sa vie. Ronno allait mourir aussitôt après.

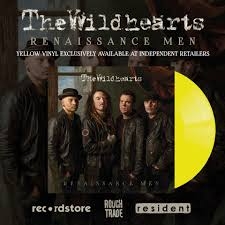

S’il est un conseil qu’on peut donner aux amateurs de grand rock anglais, c’est d’écouter l’excellent Renaissance Men qui vient de paraître. Depuis vingt ans, les Wildhearts collectionnent les grands albums, mais celui-ci semble encore monter d’un cran, tellement il est bourré de son et de purs moments d’hystérie collective. Le stand-out track est ce fameux «Let ‘Em Go» balancé sur scène comme une bombe sur le Japon, car il sonne tout simplement comme un hymne. C’est le pouvoir du grand Ginger que de savoir composer des hymnes rock. Il sait propulser sa power-pop comme une fusée à travers le cosmos. Ah il fallait voir les fans sauter en l’air avec les bras tendu et reprendre en chœur cet excellent Let ‘Em go ! - Go find your own way home/ Go find your own way home/ Find your own way - Le son semble se dégager du cut en de gros volutes ambitieux. Ils reprenaient aussi «Dislocated», le brûlot qui ouvre le bal de l’A. Dès les premiers accords, on sent nettement l’énergie des invaincus - All the while the enemy was just/ Around the corner - Ces mecs jouent the blast furnace forever. Ginger fait partie des gens incapables de se calmer, ce n’est même pas la peine de lui poser la question. Cette fois, il frise l’apoplexie marmoréenne à la Killing Joke, tout l’espace du cut est bombardé de son et les canards boiteux ont intérêt à se trisser vite fait. Ginger vise ici l’extrême explosif et il finit en apothéose harmonique wildheartienne. Tout homme normalement constitué doit tomber sur le cul. Et quand on entend «Dislocated», il faut bien comprendre que Ginger n’a fait que ça toute sa vie et qu’il ne sait faire que ça, et qu’il n’est pas question de lui demander de faire autre chose. Il est le pendant mélodique de Lemmy. Même genre de carrure, même vision d’un son, même prodigieuse aisance à l’incarner. Les Wildhearts ouvraient leur set avec l’infernal «Diagnosis» qui boucle l’A : ils jouent ici la carte de l’extrême démolition riffique. C’est effarant et comme si ça ne suffisait pas, Ginger nous achève avec un final éblouissant, l’une de ses grandes spécialités. On trouve encore deux coups de maîtres sur cette A demented : «The Renaissance Men» et «Fine Art Of Deception». Ils jouent le premier au tiguili de CJ/Gingerama avec des chœurs pris dans la nasse de la rascasse - Arriba ! - Ginger chante dans l’âme même d’une borderline sonique. Pour comprendre ce que ça veut dire, le seul moyen est de l’écouter chanter dans l’âme de sa borderline sonique. On peut parler ici d’énergie de la densité sensitive. Les Wildhearts passent ensuite «Fine Art» à la rôtissoire de l’intensité mirifique, ils filent à une fantastique allure. Ginger entre en lévitation pour soloter, c’est du très grand art et derrière, les deux autres bombardent le cœur du nucléus productiviste avec un acharnement inquiétant. Rien qu’avec l’A, on se sent groggy. Tellement de son, tellement d’aventures, tellement de perfection ! Que peut-on attendre de plus d’un disk de rock ?

Une B du même acabit ? Alors voici l’acabit d’Aqaba, comme dirait Lawrence d’Arabie. Ouverture du big ball de B avec «My Kinda Movie», ultra pulsé par Ritch Battersby le mangeur de bananes et on assiste à un vroomage de power-quartet mixé à des coulées de lave en creux de cratère. Avec les Wildhearts, les choses finissent toujours par basculer dans une sorte d’excès protéiforme, un capiteux mélange de magie, d’harmonie et de power. Ce que vient confirmer «Little Flower», une pop qui semble dévorer le cœur de la vieille Angleterre. Ginger s’entoure d’une masse sonique absolument extravagante et l’ineffable Danny McCormack pilonne pesamment son bassmatic. Ils terminent cet album hors du temps et des modes avec «My Side Of The Bed», véritable émulsion de power-pop touffue et radieuse, gorgée de son jusqu’à la nausée, puis voilà «Pilo Erection», fantastique camouflet en forme de fin de non recevoir - I’ll be there waiting/ Pilo-erect ! - Comme le disait si bien Jerry Lee, follow that, niggah !

C’est encore Vive Le Rock qui sauve les meubles en Angleterre en consacrant six pages aux Wildhearts. Guy Skankland s’assoit en face et tend son micro. Ginger tient très vite à affirmer que les Wildhearts sont devenus une famille, à force d’en voir des vertes et des pas mures - We got through so much - se plaît-il à répéter. Il revient aussi longuement sur le retour inespéré de Danny McCormack dans le groupe, après dix ans d’errance dans le junk, tout son matos vendu, des journées passées au lit, gouching out on the couch. Ginger se marre, car Danny est devenu la mascotte du groupe - An hour on stage with him and I feel a sense of pride - Il dit sa fierté de se retrouver sur scène avec son vieux Danny boy. Et comme on lui a coupé une patte, les Wildhearts sont devenus the seven-legged rock’n’roll machine, une formule assez drôle qu’on peut lire au dos des nouveaux T-shirts du groupe. Ginger tient aussi à préciser que Renaissance Men est un album enregistré live en studio et chacun des cuts doit pouvoir être joué sur scène - If we can’t play it live, fuck it - Il reste persuadé que les fans veulent de bons albums des Wildhearts - They want a roaring to fuck album - Dans la foulée, il ajoute qu’il n’aime pas le mot fan. Il préfère ‘community’. Il donne d’ailleurs une combine : pointe-toi au bar en portant un T-shirt des Wildhearts, et les contacts se feront très vite, comme au temps de Motörhead. Ginger rappelle que ce fut toujours un honneur pour lui que de porter un T-shirt Motörhead. Il parle d’une notion en voie de disparition, qui est la loyauté for your favorite bands. Voilà les deux mamelles des Wildhearts : community and loyalty. Skankland tente de les piéger : «Avez-vous vu The Dirt, le biopic consacré à Motley Crüe ? Croyez-vous qu’on puisse espérer un biopic consacré aux Wildhearts ?» Ginger saute en l’air : «I fucking hope not !» Jamais de la vie ! Et il ajoute en ravalant son dégoût : «Ils sont actuellement en train d’en faire un autre sur les Pistols, et après ils vont en faire sur Poison et Bon Jovi !» Ginger s’en prend violemment aux gens qui font appel aux producteurs à la mode, au ‘in’ video guy ou au big management company. « We’ve always fucking hated that and walked away from that era !» On a toujours détesté ces pratiques puantes. Mais les gens des maisons de disques interpellent les Wildhearts : «Tous les autres font un biopic, pourquoi n’en faites-vous pas un ?» Ginger écrase son verre dans le creux de sa paume et bave de rage : «That’s exactly why we don’t want to fucking do one !» Il préférerait un docu. À condition d’avoir le bon angle. Mais il répète qu’il n’y a rien d’exceptionnel dans l’histoire des Wildhearts - We never really had a big success, we were quite a popular underground type of band - On n’est qu’un modeste groupe underground qui n’a jamais eu de gros succès. Cette humilité vaut tout l’or du monde. Ginger et ses amis comptent parmi les derniers géants de la vieille Angleterre.

Signé : Cazengler, wildbeurk

Wildhearts. Backstage By The Mill. Paris XVIIIe. 26 octobre 2019

Wildhearts. Renaissance Men. Graphite Records 2019

Guy Skankland. Born to raise hell. Vive le Rock # 63 – 2019

De gauche à droite sur l’illusse : CJ, Ginger, Ritch Battersby et Danny McCormack.

12 / 11 / 2019 – MONTREUIL

LA COMEDIA

OMETEOTL / JARS

Retour à la Comedia. Trois semaines à courir de-ci de-là, que voulez-vous les rockers ont des vies trépidantes, mais ce soir ce sont les Jars, des oisons particulièrement sauvages, et puis pour citer Long Chris, quand l'aigle est blessé ne revient-il pas vers les siens ! C'est beau, même si l'on est en pleine santé.

OMETEOTL

Méfions-nous des apparences. Au premier abord, rien de plus simple, trois gars sympas, le trio de base : basse, batterie, guitare. Au deuxième, toujours les trois éléments basiques et encore trois sympathetics guys. L'on pourrait en rester-là. Pour faire bonne mesure nous ajouterions qu'ils n'ont pas joué indéfiniment, pas assez longtemps, et l'on classera leur musique dans la catégorie prog-évolutif. Evolutif, c'est très bon, le terme par excellence qui ne veut rien dire et tout sous-entendre. Ne serait-il pas temps de passer aux choses sérieuses.

Justement les choses sérieuses c'est ce à quoi s'intéresse Ometeotl. Déjà, rien que le nom – essayez de le recopier du premier coup sans commettre une faute d'orthographe – fleure bon la fleur de peyolt, le Mexique, Artaud et Castaneda. Mais leçon cela, trop littéraire, trop hippie, même s'ils ont les cheveux longs. Peut-être vaudrait-il mieux regarder du côté d'un François Schuiten et ses mondes ( im)parfaits, d'autant plus étranges que ce dessinateur reste obsédé par la structure du cercle à tel point que son œuvre graphique s'efforce de représenter notre monde cubique – entendez par là les architectures dans lesquelles nous vivons, mais aussi ce qui dénote déjà une réflexion plus poussée, le parcours de nos existences - sous forme de cycles répétitifs. La musique possède cette supériorité par rapport au dessin qu'elle se déploie sous une forme volumique, autrement dit, elle tend à exprimer non pas platement la quadrature du cercle mais la cubiciture de la sphère. Bref nous sommes plus près de Parménide que de l'ésotérisme de pacotille, de babacotille.

Est-ce un hasard si une des trois seules images que nous trouvons sur le FB ometefuckinotl du groupe est un dessin de M. C. Sheters, qui a passé sa vie à dessiner des mondes impossibles dans lesquels toute forme au pire en engendre une autre – très souvent métaphoriquement son antithèse, exemple des poissons qui ne sont que des oiseaux et vice-versa – et au mieux se perd dans un espace vide que ne sous-tend aucun espace. Mathématiquement parlant, un élément vide est-il un élément ou pas. Etre ou ne pas être. Ne vous prenez la tête, envoyez chier ce genre de problématique aussi vicieuse qu'une bande de Möbius. La troisième image de leur galerie n'est-elle pas un zéro de o ? Nullité absolue ou perfection divine ? A vous de choisir.

En attendant sont trois sur scène. Z'ont profité de la balance pour jouer. Longuement. Pas une répétition. Une approche. Et maintenant les voici. La chose choque. La musique est complexe mais les morceaux sont courts. Un peu comme s'ils se contentaient de poser le problème mais se refusaient à le résoudre. Beaucoup comme si ce n'était que des fragments destinés à se rejoindre plus tard. A work in progress. Florian est à la basse. Z'ont un satané boulot à accomplir. Deux moteurs, Damien à la batterie et Jonah à la guitare. Une tâche ardue, chacun joue sa partie mais doit faire attention à ce qu'elle s'imbrique dans celle de l'autre. Quand ils ne peuvent plus, lorsque la fusion devient impossible, le morceau s'arrête, une armée qui ne peut pénétrer plus avant dans le corps de l'ennemi. Florian, le visage protégé par le rideau de ses cheveux noirs – les deux chevelures de ses camarades tirent vers le blond – s'occupe de la logistique, fait en sorte que les deux autres puissent avancer, il glisse sous leurs pas de conquérants de l' inutile inconnu comme des éléments d'un pont mobile lancé sur le vide. Ne croyez pas qu'ils produisent une musique intellectuelle et ennuyante à la manière d'un certain jazz moderniste déconnecté de toutes ses racines, non ils restent dans la chaleur du rock'n'roll, les titres parlent d'eux-mêmes, Point G, Wild Womans, Mojave baby, Phallic Power, le zéro focal et orgasmique se résoudrait-il en l'orifice du sexe yonique.

Un déploiement sonore qui semble aller droit devant, mais si vous prêtez l'oreille vous vous apercevez que la ligne droite s'incurve et peu à peu vous enferme puis paraît se clore selon elle-même en un cercle, mais c'est plus subtil que cela, la batterie cogne à l'intérieur de la concavité pour l'empêcher de se refermer, et la guitare oscille à cloche-pied, un jeu de gamin qui s'oblige à ne jamais poser le pied sur les dalles rouges de l'esplanade éparpillées aléatoirement sur la surface grise du ciment, difficile tentative de traversée qui pour être victorieuse nécessite un surcroît d'efforts et réflexions, ce n'est pas la gamme qui est augmentée, mais la réalité virtuelle des structures sonores engendrées par la créativité phonique dont le tourbillonnement est conçu en tant que géométrie appliquée de diffractions spiraliques catastrophiques. Il est des musiques qui se font entendre mais celle d'Ometeotl se doit d'être écoutée. Un groupe à suivre.

JARS

Il est des instants de vérité. La semaine dernière ( voir notre précédente livraison 438 du 14 / 11 / 2019 ) nous avions écouté avec ravissement – l'emploi de ce terme terme restera incompréhensible chez les mozartiens – deux de leurs opus. Restait à savoir s'il irradiaient sur scène d'une aussi grande intensité. La réponse ne s'est pas faite attendre. Du phosphore pur. Qui s'enflamme à l'air souillé de notre monde de par ses seules qualités intrinsèques. Mais celui-là nous fait le coup du phénix qui brûle mais qui ne s'éteint pas. Un feu inextinguible qui n'a pas besoin de renaître de ses cendres. Toutefois vous avez un avant : les trois gars Anton, Vova et Sasha S, de tranquilles garçons derrière leurs instruments. Et puis un après. N'essayez pas de savoir, il est trop tard. Bombardement atomique. Explosion nucléaire. Libération d'énergie pure. Destruction de la planète. Trois fous furieux sur scène. Dans la fournaise de l'action. Si vous voulez tout voir ouvrez votre troisième œil, celui de la folie.

Ne les nommerai plus par leur prénom, leur attribuerai désormais l'algorithme générique et indivis de chatouny, ces ours fous que l'hiver russe n'arrive pas à endormir, alors ils errent dans les forêts désertées, habités d'une immense fureur, sans doute la cervelle encombrée d'un rêve trop grand pour le contenir. Qui les dépasse et les enjoint de marcher sans trêve dans le but de réveiller et de détruire le monde des hommes enfoncés dans une servitude volontaire.

Chatouny est à la basse. Jamais vu, jamais entendu un tel bassiste enragé. Une bête malfaisante qui tourne en rond dans sa cage, incapable de rester immobile une demi-seconde, monopolise l'espace devant la scène pour lui tout seul, personne ne s'y risquerait, un fauve enragé, quant à ce qui sort de sa basse, des dégelées de riffs, des cascades dégringolées de notes qui vous donnent l'impression que l'on s'amuse à vous racler à l'aide d'une machette rouillée la chair qui entoure vos os, une inédite collection de bruits inaudibles, caressez-vous la trachée artère avec un hérisson, les plus courageux utilisez un porc-épic, une virtuosité qui rappelle celle d'un Django qui aurait abandonné le picrate à 9° bien de chez nous pour ne boire que de la nitroglycérine pure des nihilistes révolutionnaires russes. Imaginez le désastre. Ce mec me force à inventer le concept de noise-philharmonic. Tout ce que n'avez jamais voulu ouïr, vous est révélé sans votre accord.

Chatouny est à la lead. A lui tout seul il fait plus de bruit que le Blue Öyster Cult. Comme il ne peut pas décemment dire ''doucement la basse'', faut qu'il sorte ce qu'il a de meilleurement plus horrible à disposer sous le sapin de Noël. Pas de problème, il a de la ressource. Ce n'est pas au choix, livre en vrac, les derniers jours de Pompéi, la chute de l'Empire Romain et l'explosion du volcan de Santorin qui envoya l'Atlantide dans les bas-fonds de l'océan, rajoute même Hiroshima mon amour, histoire de se faire comprendre par ceux qui ont des lacunes en histoire antique. L'accompagne le tintamarre de la voix, c'est du Russe on ne comprend rien, mais à la vigueur avec laquelle il articule ses oukases borborygmiques on intuite tout de suite qu'il annonce tempête force mille dans son bulletin météo. L'a de ces accélérations cordiques que l'on n'y croit pas, que l'on doit cauchemarder, qu'il a acheté une guitare spéciale fin du monde, il ne s'en servira pas longtemps car au train où il gronde, il ne la gardera pas longtemps, ne reste plus grand chose à détruire par ici.

Chatouny est à la batterie. Oubliez les deux précédents. Celui-ci avec ses cheveux blonds, un champ de blé ukrainien, a ouvert le concert. Vous a asséné trois coups définitifs sur sa caisse claire, à faire bouger le plancher, à faire trembler la Tour Eiffel, à faire s'écrouler la tour de Pise, à faire vaciller les élites de son pays. A-mi concert, il quittera sa machine drumique et pendant que ses acolytes firent silence, il nous parlera en anglais de la répression policière en Russie. Pas triste. Pour les curieux rendez-vous plus bas pour la traduction de son appel. Vous comprendrez que la violence musicale du groupe n'est pas gratuite, il ne s'agit pas d'une stérile surenchère hors de tout propos, qu'elle est articulée sur la situation d'une jeunesse sacrifiée par son Etat. Cette musique ne tend pas la joue droite quand on la gifle sur la bajoue gauche. S'agit de rendre coup sur coup. Alors Chatouny retourne sur son siège et il reprend ses foudroyantes jonchées d'orages secs. Le craquement des chênes que l'on abat pour le bûcher d'Hercule s'accumule dans vos tympans, vous êtes emporté en un tournoiement infini, la grande roue du monde grince horriblement, elle quitte son support et s'écrase en flammes sur le confort de vos certitudes.

Lorsque le groupe s'arrête, vous avez du mal à recoller avec la sordide réalité de votre présence. Une lourde minute de silence s'installe en l'honneur des survivants dont vous faites partie. Jars vous a mis en boite. Espérons que vous pigerez la démonstration, que ne finirez pas sur le haut de l'armoire, sagement aligné, avec les bocaux de confiture des grands-mères. Le punk russkof ne donne pas dans le dérisoire futile. Il préfère les routes de l'affrontement. A méditer.

Damie Chad.

14 / 11 / 2019 – MONTREUIL

LA COMEDIA

ALICIA F ! / LES VIEILLES PUTES

THE LECHERS

La Comedia c'est comme les petits beurres, une fois que vous en avez croqué un, vous craquez le paquet en entier. Donc re-retour. Deuxième concert d'Alicia F, en plus derrière vous avez du lourd chevronné, un quarteron de Vieilles putes, connaissent parfaitement leur métier, et un groupe d'Irlandais, des têtes dures par excellence.

ALICIA F !

Epaule dénudée, t-shirt Fuck Cancer, bottes lacées qui n'atteignent pas le genou, bas résillé bientôt auréolé d'un trou de chair zone de perdition au-dessous du tatoo, chaînes d'argent épigastriques, et surtout ce recueillement, cette écume sur les lèvres entrouvertes d'un sourire amusé presque intérieur, une gamine qui médite un sale coup. Celui de s'offrir corps et âme pour une heure de jouissance extrême aux démons du rock'n'roll.

Elle attend. Pas longtemps. De sa guitare en V, de son trident poseidonesque, Tony Marlow harponne sans préavis le riff, le monstre se défend, il gronde et grogne de fureur, Fred Kolinski lui assène de violentes tabassures sur la tête à lui briser l'occiput, c'est bien la baleine blanche, le cachalot maudit du rock'n'roll qui vient de surgir de ses plus profonds abysses, il ouvre sa gueule pour briser l'équipage de malotrus qui s'est aventuré à le réveiller, Fred Lherm a beau lui jeter des lignes hérissées d'hameçons dans le gosier grand ouvert afin de lui arracher les entrailles, il n'y prend pas garde, c'est vers la statue silencieuse d'Alicia qu'il se tourne, afin de la happer d'un seul coup de mâchoire meurtrier.

Il ne l'aura pas. C'est lui qui va se faire avoir. La sirène était une tueuse. Une carnassière. Elle vous le mord, à pleines dents, à plein gosier, un nuage de pourpre enrobe les deux combattants, qui saigne-là parmi les étoiles de mer obscure, c'est la lymphe menstruelle de la féminité, Monthly Visitors qui vous submerge, le sang du taureau mithraïque qui s'écoule dans la fosse, vous asperge, une ondée bienfaisante qui revivifie vos forces exténuées. Alicia déchaînée. Elle ne bouge pratiquement pas. Juste quelques gestes, quelques poses, des effets de glaciations subites qui figent dans vos prunelles sa silhouette pour l'éternité, mais la voix, braquée sur vous, une montée incandescente de lave, un lac de feu, une fleur rougeoyante de volcan, qui vous regarde comme l'œil menaçant d'un cyclope que ravage un flot de haine. Vous n'avez qu'une envie, c'est de sauter à pieds joints dans cette marée incoercible de sang irascible et de vous fondre en ce feu régénérateur.

Ne soyez pas dupes, le rock'n'roll est comme le dieu Janus, une face tournée vers les grandioses réminiscences légendaires du passé et l'autre accueillante selon la présence guerroyante du monde. Alicia vous conte The city of broken dreams, la guitare de Tony flambe, Kolinski concasse sans remords vos rêves et Lherm exhale de sa basse de lourds nuages de poussières empoisonnées, subitement la musique s'est faite symphonique et la Diva vous enlace dans des arabesques vocales qui s'enroulent autour de vous avec la force de lianes carnivores décidées, par l'entremise de leur mille points de succions extatiquement douloureux, à aspirer votre âme. Alicia vous la rendra, clouée des mots de vos désastres les plus intimes que plus jamais vous ne prononcerez, mais qui suinteront en vous, inguérissables et éternelles blessures.

Love is like a switchable, l'esprit n'est jamais loin de la chair, Alicia glisse sa main en son entrecuisse, d'un geste frauduleux elle caresse son sexe – à ses côtés les musiciens deviennent fous – et très vite elle ressort sa fine menotte magnifiée d'un doigt d'honneur – le public ondoie sous l'outrage – la voici métamorphosée en l'androgyne mythique qui se suffit à elle-même, qui nous fait l'aumône de son fabuleuse apparition parmi nous. Elle est miroir, glauque lumière, qui nous renvoie le reflet de notre fan attitude, de notre incomplétude de midinette assoiffée d'une réalité dont nous nous complaisons à ne jamais franchir le fossé abîmal.

My no-generation, depuis son origine le rock'n'roll trimballe le regard désabusé de l'adolescence qui sait qu'elle est l'ultime fleur fraîchement éclose du genre humain, vouée à se faner. L'acmé d'un animal destiné à dépérir longuement tout le reste d'une longue existence qui ne retrouvera jamais son heure de gloire. Le complexe d'Hamlet. Alicia assène les mots parmi la tonitruance orchestrale, nous sommes tous les enfants d'une génération éperdue.

Un set magnifique, Alicia en prêtresse iconique, soutenue par trois musiciens endiablés, elle a rivé l'assistance à ses lèvres, nous a enchaînés tels de minuscules prométhées à l'écrasante grâce de sa présence. Ce soir l'on a effleuré l'essence du rock'n'roll. Ne nous laissons pas submerger par l'émotion, les contes les plus noirs d'Edgar Poe sont parcourus d'éclats de rire grimaçants. Terminent sur Le diable avec toi, le Shakin'All Over de Johnny Kidd en français, version sixties des temps d'innocence perfide du rock'n'roll.

( Ces pics sont-ils de David Costa

Ou de Myriam Guilmard Costa ?

je ne sais pas, en tout cas

pas de leur chat )

LES VIEILLES PUTES

D'habitude elles tapinent vers Montpellier, mais pour des professionnelles comment résister à l'attrait de la région parisienne. Un petit point grammatical s'impose, malgré notre pronom personnel au féminin pluriel, il vaudrait mieux dire '' ils'' car les Vieilles Putes comptent en leur rang plus de gars que de gals. Trois contre deux. De(ux)moiselles battues à plate couture. Peut-être est-ce pour cela que JC a essayé de partager la pomme en deux. Donc deux filles et demie et deux garçons et demi. Non il ne s'est pas fait opérer ni n'a osé pousser l'égalitarisme paritaire jusqu'à changer de sexe par opération du Saint-Esprit. Ce n'est pas le genre de la maison. Pour le haut il a laissé une pilosité foisonnante envahir son visage. Pour le bas il ne s'est pas débarrassé des bijoux de famille, l'a endossé un kilt, une solution équivoque si l'on y réfléchit un minimum. Pour Sylvain et Nico, pas de problème, assument totalement leur rôle de mecs. Mènent leur guitare à un train d'enfer. Que voulez-vous chez Les Vieilles Putes les câlins sont brûlants et rapides. Vous enfilent quatre passes en dix minutes. Plus machosas qu'elles vous ne trouverez pas. C'est bon, mais c'est court.

Mais il est temps de nous pencher sur la cohorte des amazones. La première fois que j'ai vu Ludivine, l'idée qu'elle ferait partie du groupe ne m'est pas venue. L'était assise sur la marche de la porte-fenêtre, semblait un peu déboussolée, une jeune femme désorientée de la vie, fatiguée. Très surpris de la voir s'installer derrière la batterie. Sur les deux premiers morceaux elle a poumpoumé sans plus. C'est après qu'elle s'est réveillée. Une lionne. De la chair de patron idéale. L'ouvrier que vous faites bosser dix heures sans même une pause pipi et qui devient de plus en plus performant au fur et à mesure que l'horloge tourne. Vous casse la baraque en moins de deux, vous ratiboise le jardin en moins de trois. Vous trombine trois heures supplémentaires de taf sans demander à être payé. Nos guitar-héros ont dû mettre les bouchées doubles car elle a ramponné à mort, speedé à outrance. Au sixième titre les Vieilles Putes marathonaient à donfe, Ludivine a relâché sa crinière de cheveux blonds et elle vous a martelé une charge digne des lanciers du Bengale. Quant à JC, il n'est pas resté derrière à chercher les vers luisants, a directement branché ses lignes de basses sur le métronome du drumin' et ne s'est plus posé de problème. L'a galopé à la manière d'un étalon qui parade en tête du troupeau.

Sauf que tout à fait devant il y avait Sophie. Elle a un sourire enjôleur moins sage que son prénom. L'en faut plus qu'un larsen tenace pour la désarçonner, sûre d'elle, qu'elle finirait bien par lui clouer le bec, d'ailleurs au bout de quatre minutes, il s'est dépêché d'obtempérer, l'a compris que celle qui l'ouvre c'est elle, Sophie la chanteuse. Micro en main, toute fessue, toute dodue, toute charnue de partout, un charme fou, un charisme ravageur, vous raconte des horreurs et l'assistance reste pendue à ses lèvres. N'y a que le groupe derrière qui ne fait pas attention à elle. Ce n'est pas du mépris. Simplement l'assurance qu'elle est capable de se tirer de toutes les difficultés avec une aisance indiscutable. Et ils ont raison. Place ces lyrics au bon endroit, et pourtant à la vitesse de ses acolytes les fenêtres de tir vocal sont réduites. A pleine voix, mais jamais époumonée.

Les Vielles Putes sont intègres. Elles ont le punk qui flirte un tant soit peu avec le rock alternatif français, foutent l'accent davantage sur le dérisoire des situations que sur la nécessité d'une révolte radicale. Nous débitent en tranches des scènes de la vie scabreuse des populations en mal d'intégration bourgeoise plus attirées par l'expérience des limites que par l'adhésion moutonnière à un existentialisme au cul correctement coincé. Sophie vous narre et vous marre tout cela en Balzac des marginaux en dérive extrêmisée. Plus de quinze ans d'existence. Vous pondent toutes les trois minutes un hymne plus trashy que le précédent. Une fois qu'elles ont atteint leur vitesse de croisière, vous êtes sur que personne ne les arrêtera. Elles vous content les déboires de l'être humain confronté aux affres de notre modernité. Gros sabots gaulois et pieds nus sur la terre qui a perdu toute sacralité. Elles reviennent de loin. Elles en ont vu des vertes et des pas mûres. Des pourries aussi. Mais elles préfèrent en rire qu'en pleurer des larmes de crocodile. Sophie suffit à tous ces affects. Antidote joyeux aux maux du siècle.

THE LECHERS

Des Irlandais, de Dublin, en tournée en France. Vu leur nom, doivent s'intéresser à la mesure de l'énergie qu'ils dégagent. La phrase précédente risque de soulever des interrogations chez un certain nombre de lecteurs. Cette affirmation hypothétique est trop théorique. Mais ceux qui ont déjà eu la chance d'avoir vu les Lechers en leur pratique punkoséidale du rock'n'roll auront compris. Le groupe dépense une folle énergie. Point à la ligne. Pas plus difficile que cela. Nous encouragerons les esprits curieux à s'inquiéter des ondes gravitationnelles que leurs corps dégagent. Cette étude vous permettra surtout de dresser la courbe isotopique de votre déperdition personnelle. Moins vous émettez plus vous vous rapprochez de votre mort. Point final, cette fois-ci.

Trois sur scène. Quand ils sont montés sur l'estrade, vous avez cru que vous comprenez l'anglais, dès que le batteur a ouvert la bouche, c'était clair comme de l'eau roche, mais son accent du sud vous détrompe rapidement, c'est simplement un français qui s'en est allé villégiaturer voici depuis une vingtaine d'années en la capitale de la République d'Irlande. L'a fait son chemin, s'est aussi intégré à l'équipe des Outcasts, groupe punk des années légendaires.

Une dégaine incroyable. Le pire c'est qu'elle illustre parfaitement le paragraphe introductif. Le bassiste occupe l'échelon le plus bas sur l'échelle de Lecher. Remarquons toutefois que comparé à la moyenne de nos contemporains avachis il assure grave. Toutefois discret au possible. Une figure glabre qui ne laisse transparaître aucune émotion. Visage pâle. Retranché en sa tour d'ivoire. Si ce n'était le rythme de son instrument il semblerait ne plus entretenir de rapports avec le monde qui l'entoure.

Look de corsaire, bandeau de samouraï, arbore bizarrement une mèche de cheveux qui retombe sur son visage et qui ressemble à un scalp prélevé sur le cadavre d'un ennemi, se charge de la lead et du chant. Ne ménage pas ses efforts. C'est lui qui donne forme à la musique des Lechers, il l'étalonne, lui dessine un profil, la charge de hargne et d'électricité. Celui-ci vous le mettez sur les derniers échelons. Un individu plein de fougue, déborde d'envie de battre le fer de la vie tant qu'il est encore brûlant.

Enfin le batteur. Un dominant. Le mâle alpha pour parler comme les comportementalistes animaliers. Une boule de billard lisse refermée sur sa propre ivoirine. Un de ces alephs, ces nombres inventés par Cantor qui contiennent l'univers et encore plus. Vous pouvez en extraire tout ce que vous voulez, une fois que vous aurez rempli le monde des collections d'objets qui le forment, il en restera encore dans le fond de la sacoche mathématique, selon certains vous n'en saurez jamais plus, l'inconnu restera caché au creux du sac, mais d'autres prédisent que le contenu s'évadera sous forme d'un rayonnement kaotique, une radiance d'énergie folle, peut-être des milliards de milliards de big bands qui n'en finiront pas d'éclore. L'est ainsi J.P. Le phisotope – peut-être le nom de la philosophie de la folie – il émet d'invraisemblable quantités d'énergie, un roulement de tambour monumental et infini. D'un bout à l'autre du set. La même galopade, un rythme soutenu, imperturbable, au-dessus du jeu cordique, qui plane à dix mille mètres, qui emporte le tout avec lui, qui précipite le groupe en un tohu-bohu souverainement ordonnancé. Même pas une fuite en avant, une intumescence rythmique qui gonfle repoussant les frontières de l'univers de sa propre présence.

Le set se termine comme il a commencé. La bourrasque sonore s'arrête avec la même souveraineté par laquelle elle avait débuté. The slide, Toxins, No like that, You're already dead, Go go paranoïa, Stop, les titres essaient de rendre compte du phénomène tout en ayant du mal à en évaluer l'étrange ampleur. Longs applaudissements admiratifs.

Le plus délirant c'est lorsque JP fait remarquer qu'il n'y aura pas de rappel car le guitariste s'est éclipsé. Ce n'est pas ce qu'il dit, c'est son accent de sudiste patenté, on était prêt a le considérer comme un surhomme siégeant au-dessus de l'échelle de Lecher et le voici redevenu un homme normal, tout semblable à nous. Ou alors peut-être est-ce parce que nous aussi, nous sommes installés au pinacle lecherien. C'est fou comme le rock vous fournit d'émotion !

Damie Chad.

*

Le Chef nous attendait, un quidam qui l'aurait vu aurait cru qu'il fumait avec béatitude un Coronado, les gens sont ainsi, vous leur montrez un Coronado et ils sont obnubilés par la fumée qui monte en large cercles concentriques vers le plafond. Le Chef pensait. Il méditait. A ses yeux demi-fermés je conclus qu'il ne fallait pas le déranger, sans doute son esprit était-il en train de finaliser les subtils rouages du plan-secret que le SSR se promettait de mener sur l'échiquier géo-politique de la planète.

Je m'assis devant son bureau, Molossa se percha sur mes genoux pour que je la caressasse et tous deux attendîmes patiemment pour faire notre rapport et recevoir notre nouvel ordre de mission. Durant près de trois heures et demie l'on n'entendit que le bourdonnement d'une mouche obstinée sur une vitre de la fenêtre. Brusquement le Chef planta son regard d'aigle dans les prunelles de Molossa.

-

Agent Chad, à partir d'aujourd'hui vous nourrirez trois fois par jour l'agente Molossa uniquement avec une double portion de viande d'autruche, je précise exclusivement d'autruche. Un seul manquement à ce régime diététique équivaudrait à une catastrophe internationale. ( L'intéressée approuva d'un bref aboiement, nous pouvions compter sur elle. ) Maintenant j'aimerais apprendre que vous n'avez pas perdu votre temps.

-

Chef, vous pouvez être fier de vos agents. Je rapporte un document ultra-secret, que voici, oui je sais, il est un peu poisseux, la belle espionne l'avait caché en son intimité la plus secrète, mais j'ai réussi à le subtiliser sans qu'elle s'en aperçoive, le voici. Je vous laisse le lire. Un appel de la Résistance Russe.

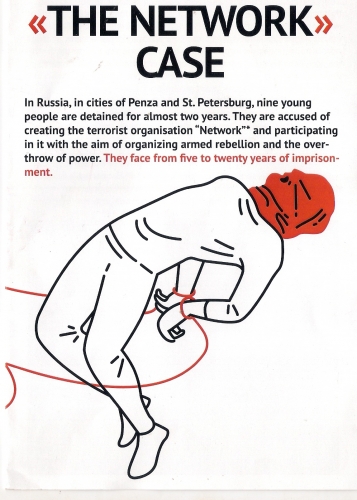

'' THE NETWORK'' CASE

L'AFFAIRE DU '' RESEAU''

En Russie, à Penza et St Pétersbourg, neuf jeunes gens sont détenus depuis presque deux ans. Ils sont accusés d'avoir créé l'organisation terroriste '' Network'' dans le but d'organiser une rébellion armée et de préparer le renversement du pouvoir. Ils risquent entre cinq et vingt ans de prison.

Le dossier a été ouvert par le FSB ( ex-KGB, service secret russe ) de Penza le 18 octobre 2017. Après un jour d'interrogatoire par les services secrets, Yegor Zorin, un étudiant âgé de 20 ans de la Faculté de Physique et de Mathématique, arrêté pour possession de drogues, admit sa participation à une communauté terroriste et rédigea sa confession. Sa confession et sa participation à l'enquête épargnèrent à Zorin d'être inculpé sous le chef de '' terrorisme'', quant aux '' drogues'' il écopa de trois années de probation.

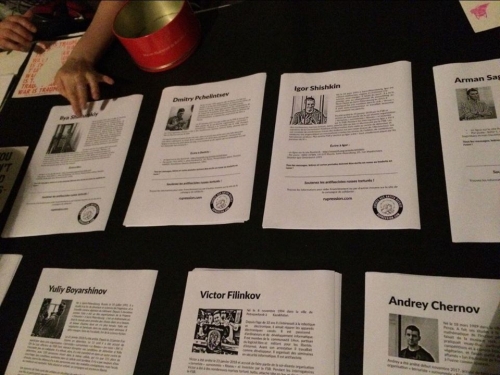

Les accusés du '' Network case'' de Penza sont Dmitry Pchelintsev, Ilya Shakursky, Arman Sagynbaev, Andrey Chernov, Vasily Kuksov, Maxim Ivankin, Mikhail Kulkov.

A la requête du procureur de Penza, se déroulèrent des douzaines de perquisitions et d'interrogatoires de jeunes gens en différentes villes de Russie dont St. Pétersbourg, où le FSB régional ouvrit une '' Network case'' et arrêtèrent Viktor Filinkov, Igor Shishkin et Juliy Boyarshinov

Filinkov, Pchelintsev, Shakurky et Shagynbaev ont déclaré qu'ils avaient été torturés à l'électricité, pour les forcer à apprendre par cœur le contenu de leurs confessions. Arrêté comme témoin Ilya Kapustin a aussi déclaré avoir subi des séances de torture ( le Bureau d'investigation judiciaire a recensé 80 points caractéristiques de brûlures occasionnées par des électrochocs, des hématomes et des écorchures). Kapustin quitta la Russie et reçut l'asile politique en Finlande. Des membres du comité pour le respect des droits de l'homme de la prison de St Pétersbourg ont relevé de nombreuses brûlures et blessures sur Filinkov et Shishkin. Mais Shiskin ne témoigna pas de torture, il passa un accord avec les enquêteurs, il plaida coupable et fut condamné à trois ans et demi dans une colonie pénale. Boyarshinov, d'après des soupçons véhiculés par les officiers de la sécurité l'accusant de '' faire des choses pires'' fut transféré dans un centre de pré-triage de détention réputé pour son emploi de la torture, où il fut jeté dans une cellule surpeuplée prévue pour cent personnes, il plaida aussi coupable, mais ne passa aucun accord avec les enquêteurs.

Plusieurs accusés et témoins ayant aussi subi des intimidations physiques et des pressions psychologiques de la part du FSB maintinrent leurs dépositions durant le procès qui débuta au printemps 2019. Ainsi, dans un centre de triage in Penza plusieurs témoins ont révélé comment ils avaient été forcés à s'agenouiller, frappés et obligés à répéter pour les mémoriser les articles de loi liés au terrorisme du Code Criminel, leur témoignage fut aussi altéré par les enquêteurs qui leur proposèrent un modèle-type. Ainsi grâce à une enquête électronique du tribunal menée à la demande des accusés, il s'avéra que des changements dans les dossiers avaient été effectuées après l'arrestation des accusés. En outre, plusieurs protocoles et confessions étaient juste recopiés l'un sur l'autre, leurs textes correspondaient à 90 %, l'on y retrouve les mêmes dispositions typographiques et les mêmes fautes d'orthographe.

Les détenus partagent les mêmes vues anti-autoritaires et anti-fascistes. Quelques uns sont végétariens ou vegans. Beaucoup ont participé à des libérations d'animaux, organisé des marchés à prix libres, des concerts de charité et des tournois anti-racistes d'arts martiaux. Parmi les informations circulant sur les médias, recueillies par les accusés et brandies comme une preuve indiscutable par l'accusation, il y a même une recette pour un vegan burger.

Le Centre de Surveillance des Droits de l'Homme ( anciens Droits de l'Homme NGO en Russie ) ont déclaré Yuliy Boyarshinov et Viktor Filinkov comme prisonniers politiques.

Notre campagne soutient tous les accusés de l'affaire, à l'exception d'Igor Shishkin qui a passé un accord avec les enquêteurs. Toutes les contributions serviront principalement à payer les avocats et à fournir des plateaux végétariens et vegan aux emprisonnés :

Vous pouvez suivre les développements the Network's case sur : rupression.com

Aide aux accusés : Paypal:abc-msk@riseup.net

rupression. Com

( maladroite traduction SSR )

-

Enfin du sérieux, agent Chad je vous félicite ainsi que l'agente Molossa, un document d'une extrême importance, j'espère que ça n'a pas été trop difficile.

-

Terrible Chef, nous avons dû opérer de nuit !

-

Je serai attentif à ce que le service comptable n'oublie pas de doubler ces heures de travail nocturne.

-

Merci Chef, mais ce n'est pas tout !

-

Quoi donc agent Chad !

-

Avant de décrocher sous un effroyable envoi de projectiles meurtriers j'ai réussi à m'emparer d'un exemplaire d'une arme de destruction massive mise au point par les rebelles russes !

-

Un Jars, je suppose ! Depuis le temps que tous les Services Secrets rêvent d'en posséder ne serait-ce qu'une photographie !

-

Oui Chef, le tout dernier modèle, fabriqué en toute illégalité dans une base belge, P.O.G.O. Records, une succursale de Missiles of October, cornaquée par rappelez-vous cet activiste Lionel Beyet que nous tenons à l'œil.

-

Agent Chad, trêve de bavardages, il est temps de spectographier au plus vite ce Jars. Je ne vous le répèterai jamais assez : le sort du monde en dépend.

( Agent Chad du Service Secret du Rock'n'roll ). A Suivre.