KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 630

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

01 / 02 / 2024

SHANGRI-LAS / MARC BOLAN

NUDE PARTY / WHITEOUT / GIÖBIA

JEAN-FRANCOIS JACQ / KIVA

PIRATE HYMN / ROCKAMBOLESQUES

Sur ce site : livraisons 318 – 630

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Le chant gris des Shangri-Las

Curieuse histoire que celle des Shangri-Las, quatre petites gonzesses du Queens réunies dans un studio par un producteur fantôme. On surnommait George Morton « Shadow » parce qu’il lui arrivait de disparaître comme un fantôme. Il est là, et soudain, il n’est plus là. George ? Good Lord, George ! Arrête ton cirque ! Ça nous fait pas rire ! Mais où est-il passé ? C’est incroyable ! Ho George ! Tu pourrais au moins nous répondre, espèce d’abruti !

Les Shangri-Las étaient ce qu’on appelait à l’époque un quatuor vocal, comme il en existait des milliers à New York. Mais celui-ci était particulier, car constitué de deux paires de sisters, Betty et Mary Weiss d’un côté, Mary Ann et Marge Ganser de l’autre, deux jumelles. L’autre élément qui les distinguait des autres girl-groups, c’était leur réputation de bad girls. Mary Weiss trimballait un calibre avec elle. Quand les flics du FBI lui demandaient pourquoi elle était armée, elle répondait que c’était réservé au premier bâtard qui allait essayer d’entrer dans sa chambre d’hôtel. Tu veux un dessin, flicard ?

Et puisque Mary Weiss vient de casser sa pipe en bois, nous allons procéder à une modeste oraison funèbre, comme il est d’usage sur ce bloggy-bloggah béni des dieux du web. Ici nous célébrons la mémoire de nos idoles et leur sacrifions non pas des agneaux mais nos ferveurs.

La légende des Shangri-Las repose sur deux mamelles déterminantes : la production géniale de Shadow Morton et la voix de Mary Weiss. Mais cette légende doit aussi énormément aux clins d’yeux de fans célèbres comme les Dolls qui reprenaient « Give Him A Great Big Kiss », ou encore les Damned qui démarraient « New Rose » - leur single historique - avec la première phrase de « Leader Of The Pack » : « Is she really goin’ out with him ? » Beaucoup de gens en 1977 ne savaient pas trop qui étaient les Shangri-Las, et puisque Dave Vanian les citait, alors les Shangri-Las sont apparues dans les bacs des disquaires cupides qui n’avaient plus qu’un seul mot à la bouche : mythique !

La discographie des Shangri-Las n’est pas très dodue : seulement deux albums et une poignée de singles. Leader Of The Pack est sorti en 1964, et encore, ce n’est qu’une moitié d’album, car les deux paires de sisters n’avaient alors enregistré que quelques singles. Le label a rempli la B avec des cuts live de mauvaise qualité. Cet album a donc souffert d’une réputation pour le moins surfaite. De là à dire que c’est une fabuleuse arnaque, c’est un pas qu’on franchit avec allégresse. Jackie DeShannon n’aurait jamais toléré une telle arnaque.

Mais c’est vrai, souviens-toi, les Shangri-Las sont des bad girls. Pour aggraver les choses, elles sont tombées dans les pattes de gens peu scrupuleux qui ont fait du blé sur leur dos. La pratique était courante à l’époque. Ça foutait les deux paires de sisters en rogne de voir que leurs singles se vendaient à des millions d’exemplaires et qu’elles ne palpaient pas un seul bifton.

Tous les hits des Shangri-Las se trouvent sur le balda de Leader Of The Pack. À commencer par un « Give Him A Great Big Kiss » sévèrement claqué aux clap-hands. Quand il entendait ça à la radio en 1965, le jeune Johnny Thunders tombait en pâmoison. Pour composer le morceau titre de l’album, Shadow Morton s’était acoquiné avec Ellie Greenwich. Et pour corser l’affaire, il a fait entrer des gros bikers tatoués - avec leurs motos - dans le studio. Il voulait le vrai son. Alors OK. Tu veux le gros son ? Écoute ça ! Les mecs débrayaient et mettaient les gaz, vroaaaaar, en direct, et les filles chantaient sans tousser, malgré toute la fumée. Mary Weiss miaulait ça très perché. On sentait dans la rythmique un groove gigantesque à la Sonny & Cher. Le génie d’Ellie Greenwich avait encore frappé. Vroarrrrr ! On comprend que Dave Vanian soit tombé dingue de ce morceau qui sortait de son petit transistor alors qu’il creusait une tombe sous la pluie. « Leader Of The Pack » est à la fois une pièce fabuleuse de profondeur et une chanson affreusement triste. C’est avec ça que Shadow Morton s’est taillé une réputation de producteur légendaire. Plus tard, les Dolls le voudront comme producteur et il acceptera de produire leur second album, Too Much Too Soon.

Son autre coup de maître fut de faire entrer des mouettes dans le studio pour « Remember (Waiting In The Sand) » une mélopée bien sirupeuse, comme on les aimait à l’époque. T’as déjà essayé de faire rentrer des mouettes chez toi ? Pas facile. Ces bestioles sont particulièrement bêtes, au moins autant que les poules, il faut presque les assommer pour en tirer quelque chose. Shadow Morton a réussi un véritable coup de maître. Malgré le son pourri, on trouve des reprises prometteuses en B et notamment une version live de « Twist And Shout » chantée très perché. Mary et les jumelles arrivaient à sortir des trucs incroyablement sexy et sucrés.

Quand elles ont démarré, elles étaient encore adolescentes. Mary n’avait que 15 ans et les jumelles 16. Pour partir en tournée avec les Beatles, elles durent quitter l’école et renoncer à l’éducation, ce qui les arrangeait bien, car en bonnes bad girls qui se respectent, elles ne pouvaient pas encadrer leurs profs. Elles ont donc passé les plus belles années de leur vie à sillonner les États-Unis avec des blanc-becs comme les Rolling Stones, les Animals, Vanilla Fudge et les Sonics, puis elles ont débarqué en Angleterre pour tourner avec des branleurs encore plus boutonneux, du style Herman’s Hermits.

Leur deuxième album, Shangri-Las 65, est sorti dans la foulée. Il est beaucoup plus solide que le premier. Avec « Right Now And Not Later », on a un son de rêve, un shuffle exceptionnel, soutenu aux tambourins, chanté à fond de train. C’est d’une puissance infernale. On trouve sur cet album pas mal de compos d’Ellie Greenwich et notamment « Give Us Your Blessings », une belle pièce de pop élancée qui plonge ses racines dans le gospel et que Mary Weiss chante à la mode californienne. Stupéfiant ! Shadow Morton signe « Sophisticated Boom Boom » que reprend aujourd’hui Kid Congo sur scène. « I’m Blue » est carrément une reprise des fabuleuses Ikettes. C’est groovy en diable et monté sur une big bassline. L’un de leurs plus gros hits restera sans doute « The Train From Kansas City », une grosse compo signée Ellie Greenwich, une vraie merveille taillée dans l’harmonique. On sent le drive d’Ellie, the beast of the Brill. Ellie avait du génie. Il faut voir comme elle tortille son couplet pour le faire sonner comme un hit planétaire, en plein cœur des sixties qui sont déjà congestionnées par des milliers de hits planétaires. On reste dans la magie sixties avec « What’s A Girl Supposed To Do », chanté aux voix perchées. Mary Weiss y va de bon cœur - woo oh woo oh yeah - c’est l’époque qui veut ça.

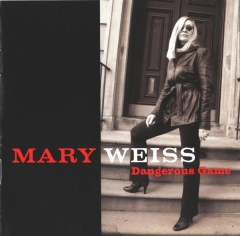

Puis leur étoile s’éteint et elles replongent dans l’anonymat. Les deux jumelles vont casser leur pipe. Mary et Betty essaieront de revenir en 1977, aidées par Andy Paley, mais le projet d’album restera à l’état de projet. Il faudra attendre 2007 et l’aide de Billy Miller (Norton) pour qu’un album de Mary Weiss apparaisse chez les disquaires. Ce sera le fameux Dangerous Games. Fameux car salué par Shadow Morton qui était alors encore vivant, mastérisé chez Sundazed et doté d’une pochette signée Roberta Bayley - la photographe qui a fait la pochette du premier album des Ramones, et les portraits officiels de Richard Hell, des Dolls (devant Gem Spa) et des Heartbreakers, entre autres. Ce sont les Reigning Sound qui accompagnent Mary Weiss sur Dangerous Games. Ce gros coquin de Greg Cartwright est remonté au Nord pour se rapprocher des femmes fatales. On l’a vu sur scène avec Rachel Nagy et ce qui reste des Detroit Cobras. Voilà maintenant qu’il fricote avec Mary Weiss et qu’il lui compose des chansons, souvent très bien foutues. Et dans les chœurs on retrouve Miriam Linna, elle aussi bien pourvue, côté légende. Très vite, on tombe sous le charme de « Nobody Knows (But I Do) » une belle power-pop signée Greg Cartwright. Voilà une grosse pop à la mode new-yorkaise superbement travaillée et lumineuse, dynamique et entêtante. Mary Weiss chante désormais d’une voix de tête très mûre. On tombe ensuite sur une énormité qui s’appelle « Stop And Think It Over », une power-pop d’allure royale, embarquée au bassmatic aérodynamique et dotée d’une grâce presque typique des Oblivians. Mary Weiss montre qu’elle peut encore monter très haut, over the rainbow, si elle veut. Les compos des autres copains sont un peu plus faibles. Les seules qui tiennent la route sont celles de Greg Cartwright. On sent que l’animal veut s’inscrire dans la légende. Elle fait aussi une reprise des Real Kids, « Tell Me What You Want Me To Do », traitée en tressauté avec des nappes d’orgue à la Blondie. C’est un audacieux mélange de pop new-yorkaise monté sur le riff du « Venus » des Shocking Blue. D’autant plus surprenant que le solo est quasiment le même, note pour note. Sans doute un clin d’œil. Retour en force d’Ellie Greenwich avec « Heaven Only Knows », la vraie pop du Brill avec des chœurs agonisants. Lorsqu’Ellie traîne dans les parages, on ne craint pas l’ennui. S’ensuit un « I Don’t Care » qui reste dans la haute volée. Compo soignée, agitée aux tambourins, inspirée et dotée d’une jolie mélodie, comme dirait Robert Charlebois.

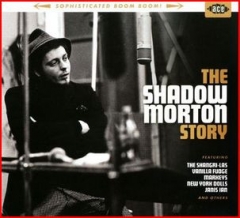

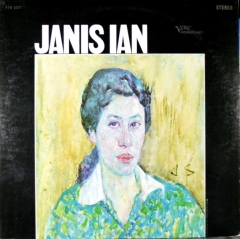

Et Shadow ? Mais où est-il passé ? Les gens d’Ace se sont occupés de lui en publiant en 2013 une rétrospective : Sophisticated Boom Boom! The Shadow Morton Story. On y entend les artistes que découvrit ou produisit Shadow Morton : les Shangri-Las, Janis Ian, Blues Project, Vanilla Fudge, Iron Butterfly, Mott The Hoople et les Dolls. Si on ne connaît pas Janis Ian, c’est l’occasion de la découvrir avec « Too Old To Go ‘Way Little Girl », grosse pièce de folk-rock psyché chantée à fond de train, complètement extravagante.

La vraie merveille qui se niche sur cette antho à Toto, ce sont les deux titres enregistrés par Ellie Greenwich. Et là, on entre dans la légende, comme si deux esprits supérieurs, Ellie et Shadow, nous conviaient à partager un moment de leur intimité artistique. « Baby » est un hit planétaire. Ellie, c’est la reine de New York, elle embarque son baby-baby et rentre dans le lard du retour de manivelle. Elle a le sens parfait du jerk - So close to my heart ! - C’est une merveille. Elle fait un autre titre moins spectaculaire, « You Don’t Know » qu’elle taille dans la mélodie.

Une fois qu’on a bien épluché l’antho, on peut se plonger dans le booklet de 40 pages qui l’accompagne et là, on trouve tout ce qu’on a besoin d’apprendre sur Shadow Morton. Mick Patrick avait entrepris une correspondance par mail avec Shadow et là attention, attachez vos ceintures, car on fonce droit dans la mythologie, la vraie. Shadow raconte ses souvenirs de gamin dans le gang des Red Devils, au sud de Flatbush Avenue, puis il raconte comment il a voulu entrer dans le show-biz en montant au neuvième étage du Brill Building pour proposer une chanson qu’il n’avait pas encore à Ellie Greenwich qui le reçoit bien, mais il y a ce con de Jeff Barry qui le snobbe. Ça ne plaît pas du tout à Morton qui vient de Brooklyn, qui est irlandais et alcoolique. Il ne faut pas trop lui courir sur l’haricot - You don’t take that attitude with me very long ! - Barry lui demande de quoi il vit, alors Shadow prend ça comme une insulte et lui répond avec morgue :

— La même chose que vous, j’écris des chansons !

— Quel genre de chansons ?

— Des hits !

— Alors ramenez-en un !

Shadow sort du bureau aussi sec, il attend quelques secondes et il revient dans le bureau avec un grand sourire :

— On a oublié de préciser une chose. Un hit rapide ou un hit lent ?

Barry se marre et lui dit :

— Kid, bring me a slow hit !

Fantastique démarrage en trombe, complètement à l’esbrouffe. Shadow a rendez-vous le mardi suivant. Il connaît un nommé George Sterner qui connaît des musiciens. Il connaît aussi quatre filles du Queens, qui accepteraient d’enregistrer une démo dans un studio de bricolo. Il lui manque encore le plus important : la chanson. Il compose « Remember (Walkin In The Sand) » dans sa tête et pouf, c’est parti ! Ce qu’il fait plait beaucoup à Jerry Leiber qui l’engage comme compositeur et producteur. Quand il touche son premier chèque de royalties, Shadow s’achète une Harley. Et il replonge dans la mythologie de son adolescence, il se souvient de l’énorme gang de bikers au soda shop, et il compose « Leader Of The Pack » ! Petite cerise sur le gâteau, il fait mourir son héros biker. On lui dit que ça ne passera jamais à la radio. Les histoires de voyous en motocyclettes n’intéressent pas les gens. Shadow croit que sa dernière heure est arrivée et qu’il va se faire virer du Brill. Mais « Leader Of The Pack » devient un hit interplanétaire qui dégomme le « Baby Love » des Supremes de la tête des charts. Et pour les Shangri-Las, c’est la consécration.

C’est l’une des grandes histoires de rêve du rock américain. Ce petit mec de Brooklyn et ces trois filles du Queens ont réussi à monter une belle cabale à partir de rien. Jeff Barry admet que les Shangri-las étaient avant tout la vision de Shadow Morton - He was such a dramatic guy - Et comme « Leader Of The Pack » devient un hit énorme, Shadow offre une Harley à Jeff Barry. C’est certainement cette machine que Barry va piloter pour accompagner son pote Bert Berns en virée dans les Catskills Mountains, au Nord de New York. En fait, Shadow fabrique des petits opéras de quat’ sous avec des effets sonores, et ça plaira beaucoup au public, car les effets favorisent le travail de l’imagination. Fermez les yeux et vous verrez le biker foncer dans un mur.

C’est George Goldner, patron de Leiber & Stoller, qui surnomme George Morton ‘Shadow’, à cause de sa manie de la disparition - I did the bars on Long Island, shot some pool, made some bets, played some liar’s poker - Shadow disparaît dans les bars de Long Island, il joue au billard, fait des paris et joue au poker menteur. Ellie Greenwich trouvait les Shangri-Las à la fois dures et vulnérables. Elle trouve que Mary Weiss n’était pas une grande chanteuse, mais elle avait exactement ce qu’il fallait pour faire des disques intéressants - Her whole thing was her look and her sound - Et elle avait cette voix de nez et cette attitude de fille de la rue - The best of both worlds - Puis Shadow découvre Janis Ian, une petite prodige de 15 ans originaire de Manhattan. C’est un nommé Vigola qui ramène Janis un matin dans le bureau de Shadow. Vas-y chante un coup. Elle gratte sa guitare Ovation et chante son truc. Shadow lit un journal, le pieds croisés sur son bureau et marmonne des injures destinées à Vigola, du genre je vais te balancer par la fenêtre. Janis remet sa guitare dans l’étui, sort un briquet de sa poche, fout le feu à un papier qui dépasse du bureau et s’en va en claquant la porte. Jeff Barry la rattrape dans l’ascenseur et la ramène chez Shadow qui lui demande de rejouer sa chanson. Puis il appelle Ahmet Ertegun pour lui dire qu’il a une nouvelle artiste et qu’il veut l’enregistrer. Ahmet demande s’il peut l’entendre. Shadow lui dit non. Mais aucun label ne veut d’elle, pas même Atlantic qui fait la fine bouche. C’est MGM qui sort le premier disque de Janis Ian, en même temps qu’une autre énormité de l’époque, « Wedding Bell Blues » de Laura Nyro. Puis un jour, Shadow reçoit un coup de fil de Leonard Bernstein. Sa secrétaire croit que c’est un gag. Mais non, c’est bien le grand Leonard. Il veut rencontrer Janis. Et pouf, un nouveau mythe prend forme.

Atlantic se plaint à un moment de n’avoir que des noirs dans son cheptel. Ahmet demande à Shadow de lui trouver un white soul group. Atlantic perd de l’argent chez les blancs et il veut un groupe blanc pour reconquérir le marché. Pas de problème, Shadow a repéré les Young Rascals. Puis on lui présente les Pigeons. Shadow n’aime pas le nom du groupe. Mais quand il les voit jouer su scène, il est complètement fasciné par les quatre compères, Tim Bogert, Vinnie Martell, Mark Stein et Carmine Appice. Il fait une démo avec eux et la balance à Atlantic qui demande à les voir. Shadow dit non. Les Vanilla Fudge sont dans les pattes du producteur idéal. C’est lui qui lance ce groupe monstrueusement doué. Shadow balaie aussi les réticences d’Atlantic qui ne voyait pas de hit single dans le premier album. En 1968, Shadow participe aux sessions d’enregistrement d’Eli And The Testament Confession de Laura Nyro et d’Electric Ladyland de Jimi Hendrix - I happened to be one of the two who ended up three days in the studio recording with him. We cut about seven or eight sides - Puis Ahmet Ertegun insiste pour que Shadow produise l’« In-A-Gadda-Da-Vida » d’Iron Butterfly. Ils voulaient le Long Island sound.

Dernier grand épisode de la saga Shadow : les New York Dolls. Ils voulaient Jerry Leiber et Mike Stoller comme producteurs, mais ceux-ci se désistèrent. Alors ce fut Shadow. À l’époque, Shadow est fatigué du business et la musique l’ennuie. Il accepte cependant de relever le défi des Dolls - The Dolls can certainly snap you out of boredom - Ils travaillent 24 heures sur 24 - They had an incredible amount of energy. God, I remember the scenes in the studio. The word intense is not intense enough - Il les laisse faire ce qu’ils font habituellement et se contente de les enregistrer - I try to capture what they, the artists, do - Le booklet est en plus bardé d’images fantastiques de Shadow. Sans les gens d’Ace, que serions-nous devenus ?

Signé : Cazengler, Shangri-gros lard

Mary Weiss. Disparue le 19 janvier 2024

Shangri-Las. Leader Of The Pack. Red Bird Records 1964

Shangri-Las. Shangri-Las 65. Red Bird Records 1965

Mary Weiss. Dangerous Game. Norton Records 2007

Sophisticated Boom Boom! The Shadow Morton Story. Ace Records 2013

De gauche à droite sur l’illustration : Marge Ganser, Mary Weiss et Mary Ann Ganser, ou Mary Ann Ganser, Mary Weiss et Marge Ganser, c’est comme on veut.

Wizards & True Stars

- Bolan mal an (Part One)

Marc Bolan revient dans l’actu via un beau tribute : Elemental Child - The Words And Music Of Marc Bolan. Cet Easy Action sort tout juste du four. Une façon comme une autre de nous rappeler que Marc Bolan fut une star aussi énorme qu’éphémère, principalement en Angleterre. Quelques souvenirs d’aventures romantiques restent imprégnés de «Get It On». À Londres, dans les early seventies, il fallait traîner dans certaines discothèques pour rencontrer des filles, et le glam faisait rage, surtout celui de Marc Bolan. Dans les boutiques de fringues, on entendait T. Rex et Slade. Plus tard, ce sera le «Star Sign» des Fannies. Et encore plus tard «Rock’n’Roll Star» d’Oasis. Tout cela est si terriblement anglais. Voilà comment dans la vie on se fait façonner.

Pour goûter aux délices de cette époque révolue, rien de tel qu’un bon tribute. Elemental Child est en soi un événement, même si les contributeurs ne sont pas les plus connus, exceptés Andy Ellison, Swervedriver et Rachel Stamp. Comme chacun sait, Andy Ellison et Marc Bolan ont à une époque navigué ensemble dans John’s Children, un groupe culte rival des Who.

Jet et les Radio Stars naîtront des cendres de John’s Children. Puis Boz Boorer, le mec des Polecats, remontera John’s Chidren dans les années 90. Il n’est donc pas surprenant de retrouver Andy Ellison et Boz Boorer sur deux des cuts du tribute, «The Third Degree» et «Menthol Dan». Belle tension Mod pop, bien contrebalancée, avec du big bass drum d’Andy, Oh Andy, l’une des rock stars britanniques les moins connues. Quel swagger ! Il ramène toute la vieille niaque de John’s Children. Quel bonheur encore que de retrouver Swervedriver. Ces mecs ont toujours navigué au-dessus de tout soupçon. Ils tapent «Chateau In Virginia Waters» avec tout le velouté de leur classe et leur génie liquide. Ils ont toujours su se répandre en douceur. Rachel Stamp se planque sur le disk 2 et tape une cover stoogienne de «Calling All Destroyers» - They change the key & add a few extra chords, nous dit le liner-man - Belle vison du monde magique de Marc Bolan. Les Polecats de Boz Boorer tapent une belle cover rockab de «Jeepster» : double wild craze, celle de Boz, et celle de la stand-up. C’est ce que Jack Rabbit Slim n’a pas compris : on peut claquer les sixties en mode rockab, et même y conserver l’esprit du glam. Et puis voilà le bataillon des inconnus qui nous offrent un festin de belles covers : Witchwood avec «Child Star» (ces mecs connaissent tous les secrets des vagues, ils reviennent inlassablement lécher la rive, et comme ils sont persuadés d’être des élus, ils visent le sommet de la Mad Psychedelia, avec de gros moyens, dont une flûte), Chris Connelly & The Liquid Gang avec «Cat Black (The Wizard Hat)» (Gorgé d’écho, inspiré, puissant et plongé), The Charms avec «Elemental Child» (produit par Jim Diamond, c’est le glam de Detroit, même veine que Timmy’s Organism, touillé dans le brasier au tison-solo). Et sur le disk 2, les Black Bombers avec «Raw Ramp» (tapé à la vie à la mort du petit cheval, puissant parfum glam dans le feu de l’action), Kelly Relly avec «Ballroom Of Stars» (elle découvre le glam à 11 ans, la voilà avec le top hat et c’est elle qui passe le solo), Mexican Dogs avec «Life’s A Gas» (tout le glam est dans le chant, ils tapent d’ailleurs leur glam à coups d’acou), et Burn It To The Ground avec l’imparable «Children Of The Revolution» : version hardcore, mais dans le feu de l’action, ils fourbissent bien le glam, c’mon ! Dans le mix du diable, ils parviennent à maintenir le refrain magique.

Tant qu’on y est, on peut feuilleter l’excellente bio de Mark Paytress, Bolan: The Rise And Fall Of A 20th Century Superstar. Comme le font la plupart des grands biographes, Paytress parvient à arracher son sujet au passé pour le recaler dans le présent, et accessoirement lui redonner vie, le temps d’une lecture. Et pour chasser toute ambiguïté, il propose dès les premières pages un rééchelonnage, affirmant que Bolan était une pop idol au même titre que Jimi Hendrix et Elvis - He was simply one of those characters that was a star almost by nature - Il ajoute que la gloire ne vint que plus tard, sous forme d’un by-product - Superstardom was his destiny - Son destin prend forme lorsqu’à 9 ans il découvre «the singing dancing demigod Elvis». Choc terrible en 1956 avec «Hound Dog». Il abandonne aussitôt ses héros d’enfance, Davy Crockett et Geronimo. Hail! Hail! Rock’n’roll.

Il s’appelle encore Mark Feld et devient Mod, l’un de ces obsessive stylists qui hantaient les London modern jazz clubs. Paytress entre alors dans le lagon d’argent de la culture Mod. Bolan devient Mod à 11 ans, il cultive ce style incarné par Frankie Laine, un mélange de modernité et de sophistication, de soin du détail et d’originalité. Il devient la «star of three streets in Hackney», il porte la cravate et collectionne les costards. Comme il est pauvre, il doit se débrouiller pour trouver des fringues pas chères et les faire retaper à la maison. Il possède 40 costards. Marc the Mod change de fringues quatre fois par jour. Il salue d’un hochement de tête les gens hip dans la rue. Mais il n’a pas d’amis. Et il a la trouille des scooters. Il déteste aller au bord de la mer. Pas à cause des crabes. Il ne veut pas que l’eau le décoiffe.

Il se passionne pour Woodie Guthrie, puis pour Dylan, un solitaire, comme lui - the archetypal romantic rock artist - L’ex-Mod Bolan se conçoit désormais comme un mystère et devient poète. Le Mod devient un hippie, c’est-à-dire une extension du romantic rebel dont l’archétype est Bob Dylan. Bolan veille à rester cohérent. Il cultive un «Beatnick-inspired poverty chic» et reste obsédé par son image. Il flirte nous dit Paytress avec a kind of cerebral striptease. Il devient le fruit de son imagination et découvre grâce à Dylan que la musique peut aller sur un terrain jusque-là réservé à la littérature. Il apprend à gratter ses poux et à souffler des coups d’harp. Sous son romantisme couvent ses aspirations au superstardom. Paytress établit vite un autre parallèle fondamental avec Syd Barrett. Ils sont tous les deux bruns, bouclés, «and incredibly cute Aquarian pin-ups with suggestions of androginy who radiated airs of unblemished innocence.» Syd et Marc vont aussi avoir la même poule, June Child. Mais comme le dit si joliment Paytress, en quelques mois, les abus d’acides et de mandrax allaient «libérer Barrett de ses responsabilités de pop star.» Bolan ne l’oubliera pas : «One of the few people I’d actually call a genius. He inspired me beyond belief.» Pete Brown précise toutefois que Syd Barrett était beaucoup plus convainquan «car il était beaucoup moins préoccupé de son talent poétique.» Brown ajoute que Barrett avait fréquenté l’art school, ce qui le rendait beaucoup plus sophistiqué. Il dit aussi que la comparaison de Bolan avec Dylan est un peu exagérée : «Quand Dylan faisait du mysticisme, il tapait dans l’imagerie de la Bible, il était beaucoup plus pointu que le fut jamais Bolan.» Il ne supporte pas non plus le côté féerique, the Tolkien stuff, qu’ont exploité les hippies. Bullshit ! Combiné aux acides, ça a bousillé les gens - It sent people off to a kind of numbskull cloud cuckooland.

Le producteur indépendant Jim Economides prend Bolan sous son aile et l’emmène pousser la chansonnette chez le Decca boss Dick Rowe qui lui offre un one-single record deal. Comme il s’appelle encore Mark Feld, il sent venir le moment de changer de nom. Il fréquente un acteur nommé James Bolam et il aime bien son nom - Mark liked the sound of it - Puis Mark devient Marc. Comme il a besoin d’un svengali, il va trouver en 1966 Simon Napier-Bell. Il sonne à sa porte, Napier ouvre - He liked what he saw - Napier voit Bolan comme un «Charles Dickens urchin». Bolan rentre avec sa gratte, s’assoit et gratte ses cuts - His guitar playing was appalling, but I just loved the voice - Bolan s’inspire de ses idoles, Dylan, Cliff Richard et même Sonny Bono et trouve un style vocal unique à l’époque. On a aussi comparé sa voix à celles de Bessie Smith et de Buffy Sainte-Marie, dont il s’était épris. Napier est aux anges. Il voit Bolan développer un style complètement innovant. Petite cerise sur le gâtö : il compose. Et ses compos impressionnent Napier qui est encore le manager des Yardbirds. Mais Napier en a marre du bordel interne des Yardbirds, il trouve Bolan plus reposant et «plus intéressant», «a nobody with a great face, a distinctive voice, a handful of good songs and bags of enthusiasm.» En plus Napier trouve les Yardbirds ringards - The boring old Yardbirds were the straightest, dullest bunch ever - Il explique qu’il est hédoniste, il cite l’exemple de Brian Epstein qui louchait sue les Beatles, alors il louche sur Bolan et John’s Children.

À l’époque, Bolan couche avec tout le monde, y compris Napier. Lequel Napier rappelle que durant les sixties, «c’était impossible d’avoir des relations normales avec les gens. Elles ne pouvaient être que sexuelles. Mais les relations restaient ponctuelles. Pas d’engagement. Rien de plus que de fumer un joint ensemble. Je pense que Marc avait des relations avec des tas de gens qui n’étaient pas intimes, mais des nice, easy relationships.»

Paytresss qualifie John’s Children de «ramshackle bunch from Leatherhead». Napier ne jure que par eux. Il vire le guitariste Geoff McClelland et le remplace par Bolan. Le groupe rivalise de chaos avec les Who. Bolan frappe son ampli à coups de chaîne. Ils tournent en Allemagne avec les Who et finissent par se faire virer de la tournée. Irrité par leur «almost immature appetite for destruction», Townshend s’en débarrasse. Napier et les John’s vont rentrer à Londres la queue entre les jambes, avec 25 000 £ de dettes - and I’d wrecked my car, ajoute Napier - C’est la fin du groupe. Bolan ne jouera plus avec eux. Dommage, car en 1967, les John’s Children ont enregistré une douzaine de compos de Bolan. Paytress indique que si «Desdemona» avait décollé, les John’s Children seraient devenus «a very Bristish response to the Velvet Underground.» Il ajoute plus loin qu’avec «Hot Rod Mama», «John’s Children were Britain’s premier garageland rockers.» Quand paraît le single «Midsummer Night’s Scene», Bolan a quitté le groupe.

Après l’épisode John’s Children, Bolan se réinvente. Il abandonne le pop world capricieux pour se repositionner dans l’underground. Il va travailler son image obsessivement, l’ex-Mod crée sa légende vestimentaire avec des jackets en patchwork, des «green girl shoes and a cascading crown of Pre-Raphaelite hair.» C’est l’avènement de Tyrannosaurus Rex, un nom trouvé dans une nouvelle de Ray Bradbury, A Sound Of Thunder. Baptême du feu avec le «Debora» de sinistre mémoire. Ah comme on a pu détester ce mauvais single et ces bêlements de chèvre.

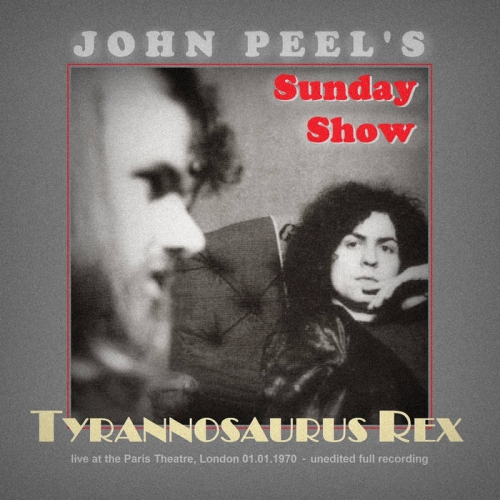

Bolan monte le duo avec Steve Peregrin Took, salué ici même en 2017, lorsque Luke la main froide lui rendit hommage dans sa column de Record Collector. C’est aussi le début d’une belle romance avec John Peel qui flashe sur la voix de Bolan. Ils partagent en outre une passion immodérée pour les «old Gene Vincent and Eddie Cochran 45s.» Joe Boyd voit Tyrannosaurus Rex sur scène. Bien qu’ils sonnent acoustiques, il trouve que les cuts de Marc sont toujours «rock oriented». C’est là que Tony Visconti entre en scène. Comme Peely, il flashe sur Bolan - Alors que Steve avait l’air d’un hippie, Marc ressemblait à un exotic gypsy with his curly hair - Comme Tony Visconti bosse pour Denny Cordell, il insiste pour les signer. Mais Cordell dit qu’il ne comprend rien à leur son. Mais il fait confiance à Visconti et les signe.

Il est indispensable de remettre le nez dans les albums qui précédent la T-Rexamania, à commencer par My People Were Fair And Had Sky In Their Hair... But Now They’re Content To Wear Stars On Their Brows paru en 1968. Bolan y ramène «Hot Rod Mama» et «Mustang Ford» qu’il jouait déjà dans John’s Chidren, le Mod-band mythique qui l’avait accueilli en 1967. À la fin du groupe, Marc dut restituer la Gibson SG et l’ampli. Pas grave ! Il ressortit aussi sec sa vieille acou Suzuki, se convertit au hippisme et engagea Took pour jouer des congas. Ils jouaient à deux, assis par terre sur des tapis. Avec «Hot Rod Mama», Bolan invente le rockab hippie et il se met à bêler comme la chèvre de Monsieur Seguin. C’est d’une extraordinaire vitalité hippie. Mais ça marche uniquement parce que Took y croit.

Ils se placent tous les deux sous le patronage de William Blake et John Peel les prend vraiment au sérieux. La version de «Mustang Ford» qui ouvre le bal de la B vaut largement le détour. Le parallèle avec le monde magique de Syd Barrett saute aux yeux, gentil monde d’étrangeté et d’innocence. Bolan devient le prince des poètes du paranormal. Paytress fait aussi un parallèle avec Donovan - un Donovan que Peely surnomme the prince of loveliness - Avec The Piper At The Gates Of Dawn et A Gift From A Flower To A Garden, le premier album de Tyrannosaurus Rex complète la trilogie du summer of love londonien. «Child Star» continuera de fasciner jusqu’à la fin des temps, car Bolan chante ça à la savate traînée, avec du child star craché dans l’écume des jours. C’est stupéfiant de présence et complètement licornique. On sent l’ombre de Took planer sur un «Strange Orchestras» gorgé de cette volonté de transe londonienne. On les sent tous les deux déterminés à vaincre. Ils se spécialisent dans les beaux mantras, comme on le constate à l’écoute de «Chateau In Virginia Waters». C’est fou ce qu’à l’époque leur truc pouvait accrocher. Avec Chateau, on comprend les raisons pour lesquelles un bon gars comme Peely a pu craquer. Bolan invente le «neo-pyschedelic pastoral» avec «Dwarfish Trumpet Blues», un fabuleux groove de drone hippie. En B, on tombe sur le fantastique «Knight», une transe épique et translucide. Voilà l’un des sons les plus intéressants du Londres d’alors, gorgé d’une énergie de bongos et de Took attitude. Ils étaient ce qu’on appelait alors des beautiful freaks, des créatures qu’on ne croisait que dans les rues de Londres, certainement pas à Paris. On tombe plus loin sur le joli freakout de «Weilder Of Words» et ils terminent avec un pur mantra, «Frowning Atahualpa», chargé de ces effluves orientales dont Londres raffolait à l’époque. On respirait tout ça chez Biba et au Kensington Market.

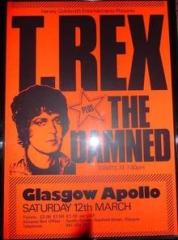

Avec Prophets, Seers & Sages: The Angels Of The Ages, Bolan et Took s’affirment, Tony Visconti les produit, et dès «Stacey Grove», ils sortent un son plus sourd et ineffablement judicieux. On sent nettement que Bolan prend son envol, il chante à la corde sensible et bêle à l’occasion. L’amusant de cette histoire, c’est que ce hippie invétéré va devenir une glam-rock idol et même the Godfather Of Punk. Captain Sensible le vénère et les Damned partiront en tournée avec T. Rex. On tombe en B sur «Salamanda Palaganda», un parfait délire hippie que Paytress taxe de mesmerizing frenzy. C’est vrai qu’à deux ils parviennent à créer les conditions d’une espèce de transe. Quelque chose d’assez fascinant se dégage en permanence de ce concept sonore imaginé par Bolan. En même temps, on ne sait plus si on écoute ces vieux albums pour Bolan ou pour Took. Encore un coup de Jarnac hypno avec «Juniper Suction». Took y prend le contre-chant. Et c’est avec «Scenesof Dinasty» que se joue véritablement le destin de cet album. Ce long poème fleuve joué aux clap-hands est un authentique coup de génie. Bolan le chante si bien qu’on croirait presque entendre Dylan chez les hippies. Pur génie de la diction et du travail de souffle. S’il faut emmener un cut de Bolan sur l’île déserte, c’est forcément «Scenesof Dinasty». C’est là que Marc Bolan entre dans la légende.

Nouveau bond en avant avec Unicorn, paru en 1969. Il faut dire que les pochettes des trois albums sont particulièrement réussies : la première est une illustration féerique, la seconde nous montre Bolan et Took photographiés en noir et blanc dans un parc et la troisième nous les montre tous les deux cadrés en gros plan. Ce troisième album du duo est une véritable pépinière de hits, à commencer par l’excellent «Chariots Of Silk», solide, envoûtant, gorgé d’adrénaline hippie et déjà T. Rexy jusqu’à l’oss de l’ass. Ce cut sonne vraiment comme un hit, avec sa descente mélodique et ses tchoo-tchoo-tchoo à la Mary Chain. Bolan se paye une belle tranche de décadence dans «The Threat Of Winter», une pop-song d’une effarante élégance, pleine de légèreté et de mystery bliss. On monte encore d’un cran dans l’extase avec «Cat Black (The Wizard’s Hat)». Paytress rappelle que Bolan est une fervent admirateur de Dion’s Runaround Sue sort of songs. Bolan emmène sa mélodie au firmament, voilà un hit visité par la grâce préraphaélite et qui éclôt dans l’azur immaculé des sixties. Le génie de Marc Bolan s’y entend à l’infini. Par contre, la B est complètement ratée. On se consolera en rapatriant la réédition de l’album parue sur A&M en 2014. Il s’agit en effet d’un double album proposant sur le deuxième disque des choses qui ne figurent pas sur les albums officiels, comme par exemple le dernier single du duo Bolan/Took. N’ayons pas peur des mots : «King Of The Rumbling Spires» est pour le fan de base du duo un passage obligé : Bolan et Took s’électrifient. C’est du T. Rex avant la lettre, a riffy, mesmerizing gothic folly, avec Took on bass et Marc qui joue de la fuzzed-up reverberated guitar. C’est énorme et à l’époque, ça passa à l’as ! Voilà un hit qui sonne comme ceux des Move. Le Tyrannosaurus fait de l’œil au Brontosaurus à venir des mighty Move. Pure merveille ! La B-side du single s’appelle «Do You Remember», claustrophobique en diable. On trouve aussi sur ce disk de bonus l’une des ultimes démos du duo : «Once Upon The Seas Of Abyssinia». Mais attention, ce n’est pas fini. Il reste à écouter l’excellent «Ill Starred Man» qui sonne littéralement comme du Ray Davies. Stupéfiant ! Bolan se rapproche de la raie de Ray et préfigure Bowie. Il est le maillon manquant du décadentisme dont on se fera les gorges chaudes un peu plus tard. Le dernier cut de la B s’appelle «Blossom Wild Apple Girl», une fois encore absolument brillant et sevré de décadence. La voix de Bolan se pose comme une plume dans une lumière de printemps imaginée par Edward Burne-Jones. Ce hit solide, précieux et anglais jusqu’au bout des ongles corrobore les corridors.

Keith Altham est surpris par l’évolution de l’ex-Mod, de l’ex-Beatnik et de l’ex-John’s Children dynamo : «I saw Tyrannosaurus Rex at the Albert Hall and they bored me to death.» Puis au retour d’une tournée américaine chaotique, Bolan se débarrasse de Took et le remplace par Mickey Finn, un gentil toutou qui dit oui à tout. Visconti : «Mickey was a breath of fresh air after Steve who was very heavy.» La relation avec Peely va aussi tourner court. Peely avoue qu’il n’était pas dupe, Bolan se servait de lui pour passer à la radio. Peely dit aussi que Bolan a quelque chose de dur en lui, et que généralement, le succès ne fait qu’empirer les choses. Quand plus tard, Peely refuse de passer «Get It On» dans son émission, car il estime que Bolan devenu superstar n’a plus besoin de son aide, Bolan le prend mal et lui tourne le dos. Peely : «Marc didn’t become a monster but he didn’t have to be Mr. Nice Guy any more.» Peely pense que Bolan l’associait avec le souvenir des jours difficiles et qu’il voulait fréquenter d’autres gens. Napier pense que c’est Mungo Jerry qui a aidé Bolan à décoller, à le sortir de l’ornière du circuit des universités. Quand il arrive sur Fly Records, un petit label monté par Kit Lambert, Bolan largue le Tyrannosaurus et passe à T. Rex. Il va décoller avec un 12-bar record, «Hot Love», en 1971, en même temps que deux autres 12-bars, «I Hear You Knocking» de Dave Edmunds et «Baby Jump» de Mungo Jerry. Bolan passe du statut de «cross-legged hippie troubadour» à celui de «swaggering pop idol».

Bon, pas la peine de tourner autour du pot : le premier album sans titre de T. Rex ne casse pas des briques. Dommage, car la pochette inspire confiance : Bolan et Mickey Finn ressemblent à des superstars. Par contre, quand on lit les notes de pochette, le nom de Finn n’apparaît nulle part. Il sert de faire-valoir. Bolan voulait juste un good-looking kid près de lui. Globalement, ce premier T. Rex sonne très Tyrannosaurus Rex, avec les tablas et la position de lotus. Bolan fait sa chèvre comme au temps de «Debora» dans «It Is Love», c’est encore très tablas sur «Summer Deep» mais avec un gratté de poux électrique. Avec «Root Of Star», Bolan impose un style vocal unique, très fruité. On sauve cependant deux cuts : «Jewel», joli de shoot de boogie, real deal de British Underground doté d’un fantastique développé. Bolan grimpe au sommet de son lard en devenir. L’autre cut s’appelle «Seagull Woman», très T-Rextasy, traversé par un fantastique filet de solo fin.

Bolan sent qu’il faut sortir les crocs et durcir le son. Il engage Steve Currie et Bill Legend. Visconti est aux manettes pour capter ce nouveau son raw and primitive. Ils enregistrent l’Electric Warrior live au Media Sound Studio de New York. Bolan : «We recorded like the early Sun records.» Avec sa pochette en forme de «first iconic image of the Seventies», Electric Warrior frappe les imaginations. Paytress dit qu’Electric Warrior est l’héritier du Plastic Ono Band de John Lennon paru juste avant : même simplicité, même immédiateté. no-frills rock’n’roll sound. On y trouve des perles rares du genre «Monolith», un fantastique balladif de charme que Bolan chante au tremblé de glotte. Quel enchanteur ! C’est aussi sur cet album que se trouve l’un des plus grands hits de l’ère glam, «Get It On», l’archétype de l’apanage des alpages. On peut dire la même chose de «Jeepster», monté sur un riff de boogie. Glam joyeux et digne de cette grande époque que fut l’adolescence, temps béni du libre arbitre et des métabolismes changeants. On comprend rapidement que Bolan crée son monde, comme va le faire Bowie. Autre hit glam : «Mambo Sun», doté d’une belle tension sexuelle. Avec «Girl», Bolan retrouve ses vieux accents charmants, Bolan mal an. C’est ici qu’il swingue la décadence, comme va le faire Bowie. Dans «The Motivator», Bolan laisse remonter des relents de «Deborah», à base de tablas et de groove intimiste. Il préfigure encore Bowie avec «Life’s A Gas», dans le chaud du ton. Bolan est aussi à l’aise sur les balladifs que sur les hits glam. Cet album attachant est bourré de son et de proximité. Album emblématique d’une rockstar anglaise.

T-Rex explose en Angleterre. Electric Warrior déclenche la T-Rextasy, suite de la Beatlemania. C’est aussi l’avènement du glam. Tout repart à zéro, comme en 1956 et en 1964. Bolan devient le «20th century schizoid rock man», et Paytress indique que dans la presse il est victime d’une «overdose of hype». Devenu riche, Bolan se paye une AC sports car et une Rolls. En studio, il peaufine avec Visconti un T. Rex Sound à l’image du personnage - extravagant, magnificent, unmistakeable - Iggy qui est alors à Londres voit T. Rex sur scène et trouve le show «kinda Chipmunky». Il ne succombe pas au charme de Bolan. Mais pour tous les autres, «T. Rex are the new Beatles, the biggest pop sensation in years.» Avec «Telegram Sam», Bolan et Visconti veulent se démarquer du hit factory de Totor et du Motown Sound. Ils basent tout sur le fuzzed-up guitar riff, ils créent le concept de «pocket symphony». Bolan ne sortira plus de ce concept.

( Marc Bolan + Mickey Finn)

Visconti raconte un épisode étrange : «On est en route, dans la limo, je suis assis à l’arrière avec Marc, Mickey, Steve et Bill. Marc est bourré. Il boit du cognac au goulot. C’est le matin. Soudain, il attaque une chanson. ‘I’m an old boon dog from the boon docks.’ Il essaye de nous faire chanter avec lui. On a tous un peu la trouille. The leader is out of control. Je n’ai jamais eu peur de me confronter à lui, mais je savais que ce n’était pas le bon moment pour le faire. Il insiste : ‘C’mon everybody sing! C’mon Mickey you cunt!’. Il aboie comme un chien, il est complètement soûl. Pour faire baisser la tension, Mickey se met à chanter, et Marc passe son bras autour de son épaule. That’s how the Slider began.»

Bolan se tape encore une pochette iconique pour The Slider. Tous les fans de glam chérissent cet album pour au moins deux raisons : «Metal Guru» et «Telegram Sam». C’est le glam dans toute sa splendeur conquérante. Bolan chante à la fantastique allure. Il préfigure tout le Ziggy à venir. Le «Telegram Sam» qui ouvre le bal de la B est l’autre mamelle du glam, un Telegram mené au allonzy d’alley hop. Superbe et ravageur - Purple pie Pete/ Your lips are like lightening girls melt in the heat - Imbattable. Mais le reste des cuts est moins flamboyant, même s’il chante «Mystic Lady» magnifiquement. Autre hit glam : le morceau titre qu’il chante à la coulée douce - And when I’m sad/ I slide - Et puis avec «Baby Strange», on voit bien qu’il tourne autour du pot de miel.

Quand T. Rex repart en tournée américaine, ils prennent l’avion sans B.P. Fallon qui était l’attaché de presse de Bolan depuis deux ans. Alors B.P. paraphrase Dylan pour donner sa démission : «It’s Alright Marc, I’m only leaving.» Alors que Bolan devient millionnaire, Steve Currie et Bill Legend sont toujours payé 40 £ par semaine, plus 26,50 £ par session d’enregistrement, sur des albums qui rapportent quand même plusieurs millions de £. Dans la presse, Bolan se vante : «Today I’m not making £40 a week but £40 every second.» En Angleterre, des gens comme Vincent Crane d’Atomic Rooster le détestent : «I feel Marc Bolan is totally mediocre in every respect.» Dave Hill de Slade dit bien aimer ses chansons, mais il trouve que le groupe n’apporte rien. Don Powell qui bat le beurre de Slade raconte que Bolan leur a proposé d’alterner les parutions de singles, afin que chacun puisse accéder au sommet des charts à tour de rôle - Chas Chandler (Slade’s Manager) told him to fuck off - Slade aura 6 number ones et Bolan 4. Bolan s’acoquine avec Tony Secunda. Ils montent ensemble The T. Rex Wax Co label et une publishing company qui vend les cuts sous licence à EMI. Bolan garde ainsi le contrôle de tout ce qu’il fait. En six mois, ils ramassent six millions de dollars «on worldwhile records deals alone», se vante Secunda qui est un négociateur hors pair. Puis Bolan se débarrasse d’un Secunda qui s’en sort pas si mal - Still I made a lot of money and I got a Ferrari out of it.

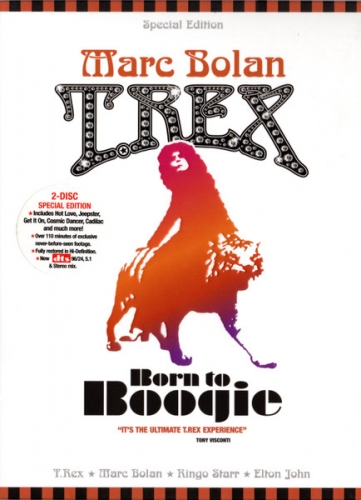

Bolan tourne à la coke et au champagne - It was Marc and June’s poison - Les bouchons sautent pour la sortie en salle du film Born To Boogie, qui sera le dernier spasme de la T-Rextasy.

Ringo a filmé Bolan en 1972, à l’Empire Pool de Wembley. Merci Ringo, car plus qu’aucun autre docu tourné à l’époque, celui-ci montre à quel point Bolan était bon sur scène. Mais vraiment bon. Il avait fini par laisser tomber le côté gnangnan de Tyrannosaurus Rex pour aller sur un son plus rock. Il est bien sûr très bien accompagné (Mickey Finn, qui ne sert pas à grand-chose, Steve Currie au bassmatic, et surtout l’excellent Bill Legend au beurre), mais c’est Bolan qui vole son propre show. Il est la parfaite rockstar anglaise. Il a toutes les mamelles du destin : la voix, le look, le son et les poux, car il n’en finit plus de les gratter et d’épater la galerie. Si on veut prendre la mesure de Bolan, après avoir digéré une bonne bio, il faut voir et revoir Born To Boogie.

Petit, il est déjà fan d’Eddie Cochran, ça veut dire qu’il a déjà tout bon. Pas étonnant de le retrouver sur scène dix ans plus tard avec une Les Paul dans les pattes. The Les Paul power ! Bolan a fini par devenir le roi du gimmick, clack clack, yes you are, tel que le montre «Jeepster». Temps béni de l’Angleterre bénie des dieux, veste de satin blanc, You’re so sweet/ You’re so fine, aw my Gawd, il tape en plein dans le mille à coups d’I’m just a Jeepster for you love. Qui pouvait résister à ça ? Personne ! Et Ringo l’avait bien compris, puisqu’il était là avec ses caméras. Sur scène, tout est centré sur Bolan, les autres ne comptent que pour beurre. Le pauvre Mickey Finn bat ses bongos, et c’est pas le mec de Santana. Il n’est pas très bon. Bolan joue pas mal en La, il a son public, tout le monde saute en l’air dans les premiers rangs. Ringo filme les gamines maquillées. Big hard fan-base. Il alterne aussi les séquences de Wembley avec des plans filmés dans le studio d’Apple à Saville Road. Bolan tape un «Blue Suede Shoes» accompagné par Ringo au beurre et Elton John au piano. Puis il tape un «Chidren Of The Revolution» avec sa grosse gratte rouge et du rouge à lèvres.

Hélas, le côté Tyrannosaurus reprend le dessus à Wembley puisqu’on retrouve Bolan assis en lotus avec une acou. Il tape un «Cosmic Dancer» passé de mode. Disons que ça fait partie du jeu, mais on perd le rockalama qui a fait de lui une superstar. Tout revient dans l’ordre lorsqu’il annonce : «This song is called Telegram Sam !». Power chords all over the glam era ! C’est l’apanage de l’archétype, il cale des incursions intestines entre deux gimmicks de monster stroke, il maîtrise l’art des petits incendies, il peut même hendrixer dans le feu du glam, il est unique en Angleterre. Il joue clair et net, cartes sur table, il va et il vient entre les reins de l’or du Rhin, il va claquer ses beignets et revient au micro télégrammer Sam. Fantastique artiste ! Avec Bolan, le glam est beaucoup plus que le glam. C’est le gloom du glare.

Ringo l’a aussi filmé dans le jardin de John Lennon, assis dans l’herbe, il y gratte ses hits glam à coups d’acou, «Jeepster», «Get It On». On est frappé par la simplicité de ses hits. Tout repose en fait sur son maniérisme vocal qui est vraiment du grand art. La richesse de sa voix et de ses intonations contrebalance l’apparente simplicité des carcasses. Ringo le filme coiffé de ce haut de forme en cuir brun qui d’une certaine façon est devenu son logo, un logo que reprendra le fan number one de Bolan, Nikki Sudden. Encore un cut fondateur du glam : «Hot Love» et «Get It On» qui va plus sur le raw glam, bien tenu en laisse, Bolan le module au petit chat perché perverti. Il gratte aussi une Strato blanche. Il est partout dans le son, il n’a vraiment besoin de personne en Harley Davidson. Bolan does it right, même le killer solo flash en bas du manche. Pour les kids, Bolan est la star parfaite : du son et si good-looking ! On le voit soloter pendant des plombes sur «Cadillac», il sort du glam pour rocker la bête, et puis voilà qu’il rend hommage à son point de départ : Eddie Cochran avec «Summertime Blues».

Comme Rolan Bolan est le fil de Bolan et de Gloria Jones, il est métis. Alors on le voit dans les bonus conduire quelques belles interviews de prestige. Il rappelle quand même qu’il n’avait que deux ans quand son dad a cassé sa pipe en bois, dans l’Austin que conduisait sa mère. Au micro de Rolan, Tony Visconti est égal à lui-même : il explique qu’il a tout fait. Il dit aussi : «Your dad was one of the icons.» On profite des bonus pour relever quelques petits détails qui ont leur importance. Ringo filme avec cinq caméras syncro - Crazy but under control, rappelle le technicien en chef - On voit aussi Rosco qui a pris un violent coup de vieux. C’est lui qui annonce Bolan sur scène à Wembley. Et Ringo qui a tant filmé le public rappelle un truc essentiel : «The audience is part of the show.» La morale de cette histoire selon Ringo est que la T-Rextasy est la suite logique de la Beatlemania.

Nick Kent ne trouve pas le film très bon. Il pense que Bolan s’est tiré une balle dans le pied en incluant une scène d’acou «where he strums the most blatantly out-of-tune guitar I’ve posibly ever heard and whines obnoxiously for over five minutes.» Paytress ajoute que Kent avait pour héros des gens comme Syd Barrett, Brian Wilson, Keith Richards et Iggy Pop, et, pour lui, Marc Bolan était loin de leur arriver à la cheville.

Encore deux hits glam sur Tanx : «Shock Rock» et «Born To Boogie». On ne va pas s’en plaindre, on est là pour ça. Bolan maîtrise l’art du glam et passe un petit solo à l’excédée. «Born To Boogie» est l’endroit exact où le glam sucre les fraises du boogie. Bolan couronne le tout d’un chant outrancier. On pourrait lui reprocher de se répéter, mais il s’arrange toujours pour que ça sonne comme du big Bolan. Avec «Tenement Lady», il shoote une jolie dose de glam dans le champ des possibles. On assiste aussi au retour de la chèvre dans le chant. On le voit un peu plus loin trousser les jupes du rock anglais avec «Country Honey». Belles guitares. On retrouve Bolan au sommet de son art pétillant avec un «Mad Donna» bien sonné des cloches, bardé d’accords, de chant, de piano, et de glam. Encore une belle opération de charme avec «Highway Knees». Il sait émoustiller les muqueuses. N’oublions jamais que Bolan est avant toute chose un fantastique chanteur de charme. Il boucle cet album superbe avec «Left Hand Luke», un heavy balladif joliment soutenu par des chœurs de filles, des violons et un solo au long cours. C’est excellent, gorgé de bonne énergie londonienne. On sent chez Bolan le pur plaisir de faire du rock, et il le fait à son idée, avec un style qu’il faut bien qualifier d’unique.

Paytress se fend d’un étrange parallèle entre Zinc Alloy et Exile In Main Street, parus en même temps et qui ont pour points commun le «rock’n’roll abandon with an urgency and directness mistaken at the time for vulgarity.» Et il ajoute ceci qui est déterminant : «The musical directors on both (Keith Richards and Marc) are out of control, the producers reduced to vitual bystanders.» Bolan se fait colorier les yeux en bleu pour la pochette de Zinc Alloy & The Hidden Riders Of Tomorrow. C’est de bonne guerre, on ne va pas le lui reprocher. Ceci dit, il continue d’honorer les dieux du glam avec «Interstellar Soul». Ça reste du grand art, du glam d’usage courant joué avec doigté et délicatesse. Le hit de l’album s’appelle «Teenage Dream», sans doute le plus décadent de ses hits. Sa magie opère, à base de violons et de guitare électrique. Le voici au sommet de la T-Rexmania - Silver surfer and the ragged kid/ Are all sad and rusted boy - Encore un superbe bouquet de glam avec «Venus Loon» et des paroles à l’avenant - Going to see my baby in the afternoon/ Going to take my baby on a Venus loon - Bolan est l’artiste idéal pour les ados affamés de glamour rock. Il fait aussi du slow glam avec «Explosive Mouth». Il revisite l’art rock anglais à sa façon, sans forcer. Il termine avec «The Leopards Featuring Gardenia & The Mighty Slug» et les filles font we’re the leopards. On l’a dit, Bolan est brillant sur les morceaux lents. Il peut même se montrer envoûtant.

L’album suivant s’appelle Light Of Love aux États-Unis et Bolan’s Zip Gun en Angleterre. Paytress ne jure que par «Think Zinc» - A mutant metal-techno refashioning of the vintage T. Rex sound, it opened on the footstomping manner of the Supremes’ «Where Did Our Love Go», then hit he manic button with a demonic, fuzzed up guitar riff, filth-honking horns and a pulsating backing track overlaid with vocals that sweated and swelled as Bolan repeated the title like an out of control monomaniac - On entend Gloria Jones dans «Think Zinc», c’est très bien foutu. Bolan maintient bien son cap. L’un dans l’autre, Zip Gun est un excellent album et même un classique du rock anglais des seventies. Nouveau hit glam avec «Zip Gun Boogie». Il sucre les fraises du glam. Mélange détonnant de boogie et de chant juvénile. C’est une véritable bénédiction glammaire. Mais c’est avec «Till Down» qu’il emporte la partie. Bolan est un chanteur de charme fou. Il se veut fin et décadent, au moins autant qu’Oscar Wilde. Nouvelle merveille constituante avec «Girl In The Thunderbolt Surf». Il chante à l’accent d’elfe, un rôle qui lui va à ravir. Il fait aussi du glam frileux avec «Light Of Love». Il passe en mode heavy blues pour «Token Of My Love», mais avec le charme de sa voix, ça passe très bien.

Fin 1974, Bolan se sépare de Mickey Finn, qui était une sorte de talisman - Now Bolan ne pouvait plus se permettre d’être sentimental - Il semble encore monter d’un cran avec Futuristic Dragon. Véritable coup de génie que ce «Casual Agent», avec sa copine de cheval Gloria Jones aux chœurs. Fantastique exercice de diction - Dejected like Delilah/ She sucked upon my peach - Il revient à sa chère décadence avec «Dawn Storm» et chante son times they are strange/ And I won’t rearrange à la dégoulinade. Back to the glam avec «Jupiter Liar». Bolan est un petit Merlin, il enchante son monde. Son would you lie to me se pose comme une pétale de fleur sur les lèvres de l’ange Gabriel. Nouveau shoot de décadence avec «All Alone». Il sait bêler à bon escient - Zeus never loose with his Grecian kiss/ His Grecian kiss - «New York City» sonne comme un petit boogie glammy bien documenté du cagibi : Bolan demande si on a vu une femme arriver de New York City avec une grenouille dans la main. En B, il veut qu’on l’emmène sur «Sensation Boulevard». Il veut absolument y aller, ahh tak me down to Sensation Boulevard. Joli solo de guitare et fantastique maestria. Il peut même se montrer assez coquin car dans «Ride My Wheels», il veut lubrifier sa poule toute la nuit - But lady I want to oil your engines all night - Futuristic Dragon est certainement son album le plus décadent.

L’album du chant du cygne s’appelle Dandy In the Underworld et paraît l’année de tous les dangers, en 1977. Décadence et glam à tous les étages en montant chez Marc, à commencer par l’heavy glam du morceau titre d’ouverture de balda. Il chante ça au mieux des possibilités bolanesques. Quelle fantastique présence ! Glam toujours avec «Teen Riot Structure» en B, plus pop mais servi bien frais. Il est à la fin de son parcours mais au sommet de son petit art. Le Teen Riot lui va si bien. Il ne sait pas encore qu’il va mourir dans un accident de voiture. Il chante suprêmement «The Soul Of My Suit». Son vibré de glotte finit par faire merveille, I love you yeah yeah, un parfum de glam flatte les mannes de la vieille Angleterre. Il ramène sa cocote glam dans «Crimson Moon» - I wanna feel your heat/ Under the crimson moon - Joli coup de boogie glam, son de rêve, présence extrême - Hey little girl you move so fine/ I want to make you mine/ Under the moon - Mais il tourne un peu en rond avec son boogie, comme le montrent «Groove A Litle» ou «I Love To Boogie». C’est très Bolan dans l’esprit, ça n’a aucun intérêt, mais c’est ultra-chanté.

La même année, il se proclame «Godfather Of Punk». D’ailleurs Captain Sensible porte un T-shirt T. Rex, alors Bolan emmène les Damned en tournée, des Damned qui lui demandent d’enregistrer an album of really raw stuff. Captain raconte que Bolan et les Damned voyageaient à bord du même bus. Bolan ne fumait plus, ne buvait plus et ne touchait plus à la dope. L’épisode punk est fondamental pour bien comprendre Bolan : il pige l’air du temps. Pour lui, le Punk c’est «the early Sixties American girl group The Angels, maverik film director Federico Fellini, pop falsetto Frankie Valli and Hollywood outsider Orson Welles.» Il sait qu’il faut rejeter «the conventional icons» pour aller dans les marges. Dans la presse, Bolan pontifie : «I consider myself to be the elder statesman of punk. The Godfather Of Punk, if you like.» Il flashe aussi sur Siouxie & The Banshees et caresse le projet de les produire. Trois raisons à ce flash : «Siouxie’s ‘Dreamy Lady’ make-up, the band’s Bolan-like sense of drama and the inclusion of ‘20th Century Boy’ in their set.» Il a aussi une émission de télé, Marc, et pour présenter Generation X, il déclare face à la caméra : «They have a new singer called Billy Idol , who’s supposed to be as (takes a pink tose to his nose and sniffs it) pretty as me.»

Mais pas que le punk. Il tapait déjà dans la Soul avant Bowie et Lennon. Il produit l’album de Pat Hall, avec des reprises de «Keep On Truckin’» (Eddie Kendricks) et «Clean Up Woman» (Betty Wright) qui font partie de ses cuts favoris. Il adore aussi le «Money Honey» de Clyde McPhatters et l’«Ain’t That A Shame» de Fatsy. Il compose «High» et «Cry Baby» avec Gloria Jones, des cuts qu’on retrouve sur l’album solo de Gloria paru en 1976. Bolan s’entend bien avec le frère de Gloria, Richard Jones, qui est une sorte de Barry White. Il admire aussi Kenny Gamble, Leon Huff et Thom Bell, les architectes de la Philly Soul d’Harold Melvin & The Blue Notes et des O’Jays. La Soul règne sans partage dans la limo qui emmène Pat, Gloria et Marc à travers les rues américaines. C’est la facette qu’on connaît moins chez Bolan : le précurseur.

En 1974, Bolan s’est séparé de June et il tombe amoureux de Gloria Jones. Il l’a déjà rencontrée en 1969, lors de la première tournée américaine de Tyrannosaurus Rex. Bolan fut invité à la party de Miss Mercy, l’une des GTO’s, et Gloria était là. Puis en 1972, Gloria faisait les chœurs sur scène à San Francisco pour T. Rex. Elle était aussi devenue «an in-house Tamla Motown songwriter». À ses débuts, dans les early sixties, il y avait déjà trop de stars chez Motown. Berry Gordy venait de signer Brenda Holloway. Les Supremes et Martha Reeves commençaient à décoller, il n’y avait donc pas de place pour Gloria, alors Hal Davis qui l’avait repérée l’a présentée à Ed Cobb, oui, l’Ed Cobb des Standells. Cobb a une petite compo pour Gloria : «Tainted Love». Puis on va entendre Gloria la backing-singer sur pas mal de gros coups, comme le Christmas Album de Totor, et sur le «Salt Of The Earth» des Stones - That was Merry Clayton, Brenda and Patrice Holloway and myself - Elle a aussi fait des baking-vocals pour Delaney & Bonnie, les Supremes et Ike & Tina Turner, avant de rejoindre Bolan. Gloria Jones est déjà une artiste complète lorsqu’elle entre dans la vie de Bolan.

Oh et puis le glam ! Les gens qui sont arrivés à la suite de Bolan ont pompé ce qu’ils pouvaient pomper, nous dit Dave Thompson dans sa bible Gam Rock : «Gary Glitter took the primeval stomp, Slade took the terrace simplicity, The Sweet took the pre-pubescent awareness and David Bowie took the sex.» «And some of Marc’s audience», ajoute Paytress, goguenard. En 1973, le Melody Maker titrait : «Glam Rock is dead says Marc», mais c’était faux, car Roxy Music, Lou Reed, les Carpenters et Suzi Quatro déboulaient. Puis une nouvelle vague va heurter les rivages d’Angleterre en 1974 avec Showaddywaddy, les Rubettes, Alvin Stardust et les Bay City Rollers. On verra encore bien d’autres vagues par la suite, avec les Sirens, les 1990s à Glasgow, et, cette année, Gyasi en Amérique.

Paytress passe aussi pas mal de temps sur la relation Bowie/Bolan, qui fait par ailleurs l’objet d’un ouvrage complet sur lequel nous reviendrons (Mark Burrows : The London Boys: David Bowie, Marc Bolan and the 60s Teenage Dream). Visconti qui connaît les deux loustics depuis le début parle d’une rivalité et d’une admiration réciproque. Bowie et Bolan se croisent souvent sur Denmark Street alors qu’ils grenouillent à la recherche d’un contrat. Ils jamment pas mal ensemble, et leur principale préoccupation était «to get high and listen to Beach Boys and Phil Spector albums.» Ils préféraient Smiley Smile et Wild Honey à Pet Sounds. Ils jouaient «Vegetables» ensemble et se délectaient d’«Heroes & Villains». Ils sont ensemble en studio pour «The Prettiest Star», mais Bolan est jaloux du succès de Bowie avec «Space Oddity». Visconti précise un truc fondamental : Bowie admirait Marc. Il adorait sa compagnie - Bowie l’admirait ouvertement, il le respectait et le qualifiait de cosmic punk. Il a tout fait pour devenir l’ami de Marc qui, réciproquement l’admirait en secret - Bolan assiste au concert de The Hype, le pre-Glam infamy monté par Bowie avec Visconti à la basse : du glam avant le glam.

Puis Bowie va prendre la place de Bolan à la une des canards. Il s’attire aussi les louanges des critiques et reçoit un accueil favorable aux États-Unis lors de sa première tournée, ce qui ne fut pas le cas pour Bolan - Lillan Boxon : a star is born - Mick Gray ajoute : «Marc was pissed off when David started to take off both at home and in the elusive USA. They had a love/hate relantionship, they were similar people, both control freaks out of control.» Puis en 1974, Bowie récupère Visconti pour Diamond Dogs - futuristic space-age soul epic - qui va cartonner, alors que le Zinc Alloy de Bolan patauge dans la marmelade. C’est l’époque où Bolan grossit. Paytress se marre : «Marc got fat. David got thin. Marc got soul. David got America.» Gloria Jones ajoute que Marc adorait la Soul, mais David est allé beaucoup plus loin, ce fut la clé de son succès aux États-Unis. La conversion de Bowie au R&B était totale. Bowie avait l’avantage sur Marc de savoir changer rapidement. Mickey Finn : «Marc had this hit formula but he never moved on.» Le parallèle est extrêmement intéressant : on en voit un qui avance et l’autre qui stagne. Bolan qui n’est pas dupe s’amuse de ce parallèle avec son vieux rival : «Bowie called his child Zowie so I thought I‘d call mine Rolan Bolan.» L’ironie de l’histoire, c’est que Bolan va entrer dans la légende en disparaissant brutalement, alors que Bowie va se griller auprès de ses fans de la première heure avec son délire de Thin White Duke. Les choses sont toujours beaucoup plus complexes qu’elles ne paraissent.

Marc and June

Paytress finit par amorcer le chapitre du déclin de Bolan le magnifique. En 1972, Bolan se noie déjà dans un océan de coke et de champagne. Fortifié par the ego-swilling stimulants, il n’écoute plus les conseils de ses amis. Petit à petit, il va virer tous les gens qui l’ont aidé : B.P. Fallon, John Peel, Tony Secunda, Mickey Finn, June Bolan, Bill Legend & Steve Currie, la liste est longue. Il va même réussir à s’aliéner son public en Angleterre. En tournée américaine, il joue des solos trop longs, les gens s’ennuient. Même Visconti se lasse de ses excès d’égotisme et de substances. Bolan devient tout ce qu’il détestait chez Took. Le succès a transformé le «softly spoken child starlet with ascetic tendancies en V.I.P. ayant signé un pacte faustien le menaçant de perdre toute dignité.» Puis Marc qui sait tout engage le bras de fer avec Visconti. Ça chauffe dans la cabine. Bolan met l’autorité technique de Visconti à rude épreuve. Visconti finit par jeter l’éponge en 1973. June Bolan est persuadée que l’Amérique a détruit Bolan. Bolan va commencer à enfler, comme Elvis - Bolan was slipping into a Presley-like netherwold - La presse le traite de «Porky Pixie», et de «Glittering Chipolata Sausage». Bolan est devenu une sorte de Gary Glitter croisé avec Leslie West, and he didn’t give a damn. Rien à foutre. Alors que Bowie maigrit grâce à la coke, Bolan enfle comme une patate - Marc simply expanded.

Il enregistre sur son magnéto, complètement défoncé, et le lendemain matin, il a toutes les peines du monde à se rappeler ce qu’il a foutu la veille. Il séjourne énormément sur la Côte d’Azur, mais Paytress rigole, car il ajoute que Marc ne voyait pas beaucoup la plage. Pas son truc, after all. Bolan boit comme un trou. Ted Dicks le voit descendre 16 bouteilles de rosé dans la journée. Le lendemain, il n’avait aucun souvenir de ce qu’il avait fait en studio. Ah comme les gens sont moqueurs. Puis EMI rechigne à sortir un nouvel album de T. Rex. Ça tombe bien, car Bolan rechigne, lui aussi. Sans doute usé par la routine du star-system, il était peut-être parvenu à se convaincre, de la même façon que Syd Barrett, qu’un exil volontaire pouvait favoriser l’éclosion de sa légende.

Et puis en septembre 1977, Gloria et Marc sortent au petit jour d’une fête bien arrosée. Gloria prend le volant de la purple Mini 1275 GT pour ramener Marc au bercail. Personne dans les rues, à cette heure, alors on peut foncer. Vroom vroom ! Rhhhaaa Vroom vroom ! Boom ! La gueule dans un platane. Aux obsèques, tu as Bowie, Rod The Mod, Steve Harley, Linda Lewis, les Damned, Alvin Stardust, et Visconti. Bolan mal an, ça s’est bien terminé : il est entré brutalement dans la légende. C’est tout ce qu’on attend du rock.

Signé : Cazengler, Bo-l’âne

Tyrannosaurus Rex. My People Were Fair And Had Sky In Their Hair... But Now They’re Content To Wear Stars On Their Brows. Regal Zonophone 1968

Tyrannosaurus Rex. Prophets, Seers & Sages: The Angels Of The Ages. Regal Zonophone 1968

Tyrannosaurus Rex. Unicorn. Regal Zonophone 1969Rex. T. Rex. Fly Records 1970

T-Rex. Electric Warrior. Fly records 1971

T-Rex. The Slider. EMI 1972

T-Rex. Tanx. EMI 1973

T-Rex. Zinc Alloy & The Hidden Riders Of Tomorrow. EMI 1974

T-Rex. Bolan’s Zip Gun. EMI 1975

T-Rex. Futuristic Dragon. EMI 1976

T-Rex. Dandy In the Underworld. EMI 1977

Elemental Child. The Words And Music Of Marc Bolan. Easy Action 2023

Mark Paytress. Bolan: The Rise And Fall Of A 20th Century Superstar. Omnibus Press 2006

T-Rex : Born To Boogie. DVD 2005

L’avenir du rock

- Hey Nude

L’avenir du rock ne porte pas les jeux de société en très haute estime. Il en est un qui trouve cependant grâce à ses yeux : le poker déshabillant. Il fut un temps où il adorait le pratiquer dans un petit cercle d’amis on va dire évolués, surtout les amies, car ce genre de divertissement demande des dispositions particulières. On ne s’effeuille pas devant n’importe qui, ni n’importe comment. À l’usage, l’avenir du rock découvrit que le fin du fin n’était pas de voir les amies à poil, mais de se retrouver soi-même à poil. La pratique de ce jeu requiert donc des aptitudes stratégiques. Bien sûr, il n’était pas le seul à se découvrir une passion pour l’exhibitionnisme. Il la détecta chez les autres, notamment chez ces fameuses amies qui étaient tellement fières de montrer leur cul qu’elles redoublaient de malignité pour perdre la main, osant même parfois tricher. «Oh zut, j’ai encore perdu... J’enlève le haut ?». Les règles de ce jeu infiniment social sont simples : chacun des participants, six idéalement, doit porter le même nombre de vêtements, abandonner tout a-priori, et bien sûr, savoir mesurer ses émotions. On peut s’arrêter au premier corps nu, ou continuer, les règles restent assez flexibles. Généralement l’ambiance est bonne, on ne plaint jamais le perdant ou la perdante, au contraire, on le ou on la félicite :

— Ah quels jolis seins tu as, ma puce, on peut toucher ?

— Bien sûr

— Ah comme ils sont fermes, Pierre a bien de la chance !

L’avenir du rock doit cependant rester prudent pour ne pas choquer la copine du moment. Elle participe bien sûr au jeu et rêve d’avoir des seins aussi fermes, mais comme le précise aimablement l’avenir du rock, «Elle n’a pas d’aussi jolis seins, mais elle a d’autres qualités.» Toutes ces raisons mêlées à de délicieux souvenirs font que l’avenir du rock adore The Nude Party.

Il a raison l’avenir du rock. Comment ne pas en pincer pour The Nude Party, ce groupe basé en Caroline du Nord ? Six membres, un goût immodéré pour la débauche et déjà trois albums imbattables. C’est un peu comme si tout recommençait. Les Stones, le Velvet, les Kinks, tout ! Une façon comme une autre de dire que le rock est un éternel recommencement.

Une chronique extrêmement élogieuse dans Shindig! de leur troisième album nous mit récemment sur la piste de The Nude Party. Le mec disait en gros qu’on ne pouvait pas résister à la joie et à la bonne humeur qui règnent sur Rides On. On trouve rarement un tel enthousiasme dans une chronique. Alors on est allé voir et le mec a raison : les Nude Party réinventent la Stonesy, dès les deux premiers cuts, «Word Gets Around» et «Hard Times (All Around)». Oui, c’est de la Stonesy, hey hey, mais avec un entrain démesuré. Une Stonesy inespérée de power, une Stonesy encore meilleure que la Stonesy, plus royaliste que le roi. «Hard Times (All Around)» pourrait sortir de Let It Bleed, c’est claqué à la «Live With Me», ils descendent au barbu avec délectation. Et puis il se met à pleuvoir des coups de génie : «Cherry Red Books» et «Somebody Tryin’ To Hoodoo Me». Avec le premier, ils tapent dans le big Californian Hook avec de l’écho, voilà un cut excellent, déviant et bien balancé, quasi Stonesy early 65, pur génie de genèse, la basse pouette et la gratte couine dans l’écho du temps, on croit entendre Brian Jones sur sa Gretsch vert pâle. Ils amènent le Hoodoo Me au heavy groove de Stylish Stills, ils sont dessus, sérieux et graves, ils sont infiniment crédibles, Patton Magee chante au tranchant, dans un hoodoo de rêve. Il attaque encore «Tell Em» au sévère et chante «Sold Out Of Love» comme un crack. Il sait chanter à l’accent cassé. Album fabuleux : tu as du son et de vrais riders on the storm. Les grattés de poux et l’énergie sont extraordinaires. Ils terminent Rides On avec «Red Rocket Ride», en se payant le luxe d’un balladif aussi immense que l’horizon. Ils y flirtent avec le Dylanex et ça groove à coups d’harp.

Leur premier album sans titre date de 2018. Esthétique sixties pour la pochette et nouveau shoot de Stonessy avec «Chevrolet Man». On entend la slide d’Exile et Patton Magee chante exactement comme le Jag. Il fait encore des siennes sur «Gringo Che». Cette fois, il opte pour l’exotica punk. Ce mec est vraiment bon - Viva el Gringo ! - Ça se termine en belle apocalypse et ça continue avec «Wild Coyote», dans un esprit western spaghetti. Patton Magee chante vraiment à la surface des choses. C’est un punk indubitable. On se régale aussi du «Water On Mars» d’ouverture, bien emmené au gratté de poux et aux nappes d’orgue. Vibe énorme ! Ils naviguent à très haut niveau. Avec «Feels Alright», ils vont plus sur le Lou Reed de Transformer, c’est heavy et beau, ils dégagent leur rock des convenances, ils tapent dans l’arrière-boutique de bon ton. «War Is Coming» sonne plus gaga sixties. Ils se permettent toutes les audaces. Ils drivent «Live Like Me» dans le heavy Nude. Il faut un talent fou pour réussir un coup pareil. Le coup de génie de l’album se trouve juste avant la fin : «Astral Man». Thème toxique, alors tu plonges. Ils réussissent chaque fois cet étonnant mélange d’élévation sonique et de chant punk. Ils développent d’extraordinaires rebondissements, ils te claquent le thème toxique à l’accord de réverb, alors t’es baisé.

Midnight Manor date de 2020. Attention, c’est une bête. Elle grouille de puces. Quatre coups de génie, pour commencer. «Lonely Heather» te met tout de suite au parfum : voilà un cut effroyable de wild rockalama. Ils te défoncent vite fait la rondelle des annales. On entend rarement des cuts aussi sauvages. «Pardon Me Satan» est encore plus terrific. C’est un balladif avec les castagnettes de Totor. Les Nude te swiguent le bas des reins. Fantastique allure, pleurésie de Stonesy, fabuleusement chantée à l’interne de punkster. Avec «Cure On You», ils te font une Stonesy de trash out so far out. Les Nude sont l’un des groupes les plus importants de cette époque. Chaque cut est noyé de son et chanté au sommet du lard. Sur «Easier Said Than Done», Patton Magee chante comme Peter Perrett. Il chante à l’under my skin. Ils adressent un gros clin d’œil aux Stones avec «Shine Your Light» et «What’s The Deal» sonne comme la Stonesy du paradis. Oh le Deal ! Ils font éclater les notes de clear guitar dans l’azur subterranean. Encore de la Stonesy à la Nude avec «Thirsty Drinking Blues». Nous voilà donc une fois de plus sur un album faramineux. Ils amènent «Times Moves On» à la désaille extrême, avec des castagnettes. Leur rock s’accroche comme la moule à son rocher. Et puis avec «Judith» ils reshootent tout le Nude power dans la Stonesy. Ces mecs savent dégringoler de très haut. Le son des Nude ? Un fracas permanent de good times Nudies.

Signé : Cazengler, Nude Pâteux

Nude Party. The Nude Party. New West Records 2018

Nude Party. Midnight Manor. New West Records 2020

Nude Party. Rides On. New West Records 2023

Inside the goldmine

- Whiteout of my mind

Dans cet hôtel pouilleux des bas-fonds, Wetoo occupait la chambre voisine. On se croisait parfois, tard le soir, et on échangeait quelques mots. Il disait venir du Zaïre. Il parlait dans un français très sommaire. La pauvre Wetoo ne payait pas de mine : ce black malingre ne devait pas manger souvent. Il avait des allures de chat pelé, il ne se coiffait jamais. Ses mèches de cheveux qui tire-bouchonnaient à la verticale semblaient électrisées. La peau de son visage étroit était comme grêlée de petites cicatrices et piquée de poils de barbe épars. Wetoo portait toujours la même veste à carreaux et le même pantalon feu de plancher, sans doute récupérés à l’Armée du Salut. Par contre, il portait des boots blanches à hauts talons de bois clair, ces talons qu’on appelle à Londres the Cuban heels.

— Wetoo, je flashe sur tes boots. Tu les vendrais pas ? Combien t’en veux ?

— Non. Pas possible.

Plus tard, en pleine nuit, Wetoo était tellement affamé qu’il frappa à la porte :

— Moi très faim. Toi donne à manger.

— Non. Pas possible.

Il retourna se coucher. À travers le mur trop fin, je l’entendis pleurer. Il était à bout. On se revit le lendemain, il avait les yeux gonflés et semblait avoir d’immenses difficultés à respirer. Pour cesser ce jeu stupide, je lui pris la main pour y fourrer un billet :

— Paye-toi un casse-dalle !

Il revint frapper à la porte de la chambre dix minutes plus tard. Il brandissait un énorme jambon-beurre.

— Viens. Nous parler.

Il me fit entrer dans sa chambre qui était l’exacte illustration du dénuement : à part le lit, la chaise et le lavabo, il n’y avait rien. Wetoo prit la chaise et me fit asseoir sur le lit. Et en grignotant à toutes petites bouchées son énorme casse-dalle, il commença le récit de sa vie de petit Zaïrois né dans un camp de mineurs réduits en esclavage par Mobutu. Ils sont des milliers à exploiter les mines de diamants pour le compte du tyran et peu ont réussi à s’évader. Wetoo fait partie de ces miraculés. Il a fait tout le chemin depuis l’Afrique jusqu’ici par les moyens habituels : sous des camions, dans des barcasses de fortune, il n’a pas de papiers. Puis, avec un drôle de sourire, il fit glisser la fermeture éclair de sa boot droite, la retourna et fit pivoter le talon : il transportait des diamants qu’il avait réussi à voler avant de s’enfuir. Il n’était bien sûr pas question de les vendre. Trophée !

De la même manière que Wetoo, Whiteout bat tous les records de la poisse. Paul Ritchie leur accorde six pages dans Shindig! et conclut son chapô ainsi : «Why Weren’t Whiteout huge?». Ils auraient pu et n’ont pas pu. Vu la qualité des chansons, c’est incompréhensible. Ces Écossais de Glasgow ne sont devenus énormes qu’au Japon. Pour le reste du monde, et notamment l’Angleterre : tintin. On les qualifiait pourtant de next big thing in the Face magazine. Ritchie les qualifie d’«as diminutive as the Small Faces, with the good times vibes of Rod Stewart and the Faces.»

Le chanteur s’appelle Andrew Caldwell et le guitariste Eric Lindsay. Whiteout démarre à peu près à la même époque que les Stone Roses et c’est en voyant les Stone Roses sur scène qu’Eric Lindsey pige tout : «I got a real sense of ‘anyone can do it’.» Il bosse pour 65 £ par semaine chez un comptable, et jouer le samedi soir sur scène rapporte 500 £, alors le choix est vite fait. Andrew Caldwell compose avec le bassman, Paul Carroll. Les Whiteout débarquent à Londres et découvrent avec ravissement la scène de Camden - This was pre-Britpop and Camden was fucking great - Puis on leur propose une première tournée avec Oasis. Le manager Andrew McDermid (McD) rappelle qu’Oasis et Whiteout étaient deux groupes très différents, Oasis, «quite conservative», alors que Whiteout développait des influences «soul, country and folk». Ils vont vivre leur pic de carrière au Japon, puis sortir Bite It.