KR’TNT !

KEEP ROCKIN’ TIL NEXT TIME

LIVRAISON 588

A ROCKLIT PRODUCTION

FB : KR’TNT KR’TNT

16 / 02 / 2023

DAVID CROSBY / WHITE STRIPES

THE CULT / ELVIS PRESLEY / OTIS LEAVIL

THE CONFUSIONAIRES / 4AM NEW YORK EXPERIMENT

CHAOTIC BOUND SYSTEMS / ROCKAMBOLESQUES

Sur ce site : livraisons 318 – 588

Livraisons 01 – 317 avec images + 318 – 539 sans images sur :

Crosbibi Fricotin - Part Two

S’il est un personnage attachant dans l’histoire du rock, c’est bien David Crosby. Ça doit faire quarante ans qu’on est là à se dire : «Ahhh, comme il est doué, ce Croz !». Il a navigué dans l’histoire du rock à sa façon, sans heurts, entouré de belles femmes et équipé des meilleures drogues. On le retrouve sur des disques qui figurent parmi les grands classiques du rock américain : les premiers albums des Byrds, CS&N, mais aussi ses albums solo. Qui fera le tour du propriétaire s’apercevra qu’il n’y a quasiment pas de déchets dans cette impressionnante série d’albums. Croz est l’hédoniste des temps modernes, au sens où Oscar Wilde l’était en cette fin de XIXe siècle pourtant riche en personnalités extrêmement raffinées.

Non seulement les quatre premiers disques des Byrds te rendaient dingue, à l’époque, mais ça prit des proportions encore plus spectaculaires avec le premier album de CS&N et surtout le premier album solo de Croz, If I Could Only Remember My Name, qui reste avec Electric Ladyland l’un des plus grands disques de rock psychédélique de tous les temps. Croz est un grand héros américain, au même titre que Captain Beefheart, J.B. Lenoir, Muddy Waters, Wolf et Jeffrey Lee Pierce. On en prend la mesure en lisant le premier volume de ses mémoires, Long Time Gone. On se délecte de ses récits de rocker et de navigateur, au gouvernail du Mayan, de son apologie des armes et des drogues, mais aussi du récit qu’il fait de ses incarcérations.

Croz fournit le fil rouge de Long Time Gone, et des témoignages d’amis et de collaborateurs viennent étoffer le récit. Cet ouvrage est certainement l’un des plus passionnants et des plus honnêtes du genre. Au long des 500 pages que compte ce pavé, Croz dit tout de sa passion dévorante pour la dope et donne tous les détails de ses incarcérations successives.

Il est arrêté une première fois sur Sunset Boulevard alors qu’il fume une bonne pipe d’herbe au volant. Rangez-vous ! Le bourre ouvre le coffre et trouve un kilo d’herbe et un calibre chargé. Allez hop, au poste ! Croz dit qu’il n’est pas au courant du kilo et du calibre. Ça ne m’appartient pas ! On le relâche. Pendant quelques temps, Croz va jouer avec le feu, en circulant complètement défoncé dans ses voitures de sport et sur ses grosses motos. Il tourne à la freebase. Pour ceux que ça pourrait intéresser, il donne tout le détail de la façon dont on prépare une pipe et du rush que ça provoque. Un soir, sur l’autoroute de San Diego, il perd le contrôle de sa voiture. Les condés le ramassent, comme la première fois, avec tout le matos du parfait camé et un calibre chargé. Il passe la nuit au trou. Le lendemain matin, il est libéré sous caution. On commence à parler de l’affreux camé Crosby dans la presse. Il est arrêté une troisième fois en septembre 1982. La volaille de Culver City le chope à sa sortie de scène. Croz doit encore payer pour sortir des pattes des flics qui veulent sa peau. C’était courant à l’époque : les condés s’acharnaient sur les rock stars qui se rendaient vulnérables en se camant ouvertement. Pour financer sa freebase, Croz revend ses bagnoles (une Ferrari, deux Mercedes, une 6,9 litres et une 6,3 qu’il revend à un dealer pour une livre de coke et quatre mille dollars). Croz passe son temps à disparaître pour aller fumer sa pipe, même en avion, où c’est interdit - By that time, if I didn’t have my drugs, I couldn’t function - Stills excédé lui a jeté un soir un seau d’eau dans la gueule. Croz a réagi en lançant : «If Ray Charles can do it, I can do it. If Coltrane could do it, I can do it !». Croz et sa poule Jan prennent un avion à Kansas City. Ils se font poirer avec deux sacs suspects qui contiennent le matos habituel et les armes de Croz. Jan prend tout sur elle. Chef d’inculpation : piraterie aérienne. Ça commence à chauffer pour de bon. Elle s’en sort en acceptant de suivre un programme de probation. Un soir, alors qu’il roule en Harley, un flic arrête Croz et demande à voir ce que contient le fameux sac à dos qu’il trimballe partout avec lui. Il doit verser 5 000 dollars pour sortir du ballon. Et page après page, il raconte la descente aux enfers classique, les amis qui s’éloignent, les revenus qui se tarissent, la crasse qui s’installe dans la baraque et la transformation physique. Croz à l’époque est complètement bouffi. Jan est encore plus accro que lui. Elle n’est plus que l’ombre d’elle-même. On oblige Croz à se désintoxiquer, mais il fait le mur et prend la fuite. Puis les flics du Texas viennent le chercher à Greenwich Village. Croz écrit tellement bien ses mémoires que son récit fonctionne comme un film d’action. Ils tapent à la porte et disent bonjour. Croz se retrouve au ballon à Dallas et une fois de plus, il réussit à sortir sous caution. Retour à LA. Au bout de 14 ans de régime junk, Croz ressemble à un clochard. Comme sa liberté ne tient plus qu’à un fil, il prend une bagnole et file vers le Nord à la recherche du Mayan, dont il n’a plus de nouvelles depuis longtemps. Il espère lever l’ancre et prendre le large, vers le soleil. Mais il comprend que la rigolade est terminée. Il arrive pieds nus au bureau du FBI de Palm Beach pour se rendre. Et là commence l’extraordinaire récit de son incarcération. Il ne fera qu’une année de placard, mais il dit ne rien regretter de cette expérience. Et forcément, il est désintoxiqué d’office. C’est un Croz bouffi aux cheveux courts et sans moustache qui sortira du Texas Department of Corrections d’Huntsville en août 1986.

Il brosse aussi des portraits spectaculaires des gens qu’il admire : John Coltrane (Croz raconte comment il s’est retrouvé avec deux amis - les trois seuls blancs - dans un club noir de Chicago, Coltrane est sur scène avec McCoy Tyner et Elvin Jones, ils prennent des solos à tour de rôle, Coltrane sort de scène, et Croz ne peut pas supporter l’intensité du solo d’Elvin Jones, alors il se réfugie aux gogues, il essaie de reprendre conscience, «when the door went wham and in walks John Coltrane, still playing at top intensity and volume, totally into it», oui, Trane entre et continue à jouer en solo, à fond - he blew me out so bad I slid down the wall - Croz s’écroule. Il pense que Trane ne l’a même pas vu - but he totally turned my mind to Jell-O at that point (Trane lui a réduit la cervelle en bouillie) - Portait de George Harrison - There are people that tell me I turned him on to Indian music (des gens disent que je l’ai branché sur la musique indienne). I know I was turning everybody I met on to Ravi Shankar because I thought Ravi Shankar and John Coltrane were the two greatest melodic creators on the planet and I think I was probably right (Croz poussait tous ceux qu’il rencontrait à écouter Ravi Shankar, car il pensait que lui et Trane étaient les deux plus grands mélodistes du monde) - Encore un sacré portrait, celui de Mama Cass. Elle et Croz étaient très proches et prenaient de l’héro ensemble - We used to get loaded with each other a lot. We loved London because there was pharmaceutical heroin availiable in drugstores (ils adoraient Londres où on pouvait se procurer de l’héro dans les drugstores) - Tiens et puis Joni Mitchell, découverte par Croz. «Guinnevere», qui se trouve sur le premier album de CS&N, est une balade létale dédiée à Joni Mitchell, dont il s’était amouraché et dont il avait produit le premier album avant de la céder à Graham Nash qui voulait absolument la baiser, comme il voulait baiser toutes les poules de ses amis. Joli portrait d’Ahmet Ertegun, le boss d’Atlantic - Sweet man that he is and gentleman that he is, Ahmet loves music - Ce gentleman aime vraiment la musique, ce qui pour Croz est assez rare dans l’industrie musicale. Il ajoute que John Hammond Sr est aussi une exception, puisqu’il a enregistré Billie Holiday ET Bob Dylan. Et puis, comme on l’imagine, il brosse aussi des portraits sensibles de Roger McGuinn, du Nash et de Jerry Garcia.

Croz n’a pas fait les choses à moitié. Toute sa vie, il n’a fait que tendre vers l’excellence. On dispose de toutes les preuves.

Les Byrds font partie d’une autre histoire, aussi va-t-on sauter en 1969, année de parution du miraculeux premier album de CS&N, trois larrons surdoués qui avaient décidé de chanter ensemble pour pousser le bouchons des harmonies à trois voix. Dans son book, Croz n’en finit plus de saluer l’immense talent de Stephen Stills. N’oublie pas que Jimi Hendrix voulait Stills comme bassiste dans son groupe. Quand on écoute ou qu’on réécoute «Suite Judy Blue Eyes», on se régale. C’est du très grand art. Non seulement Stephen Stills fait un festival au chant et à la gratte, mais il en fait un aussi au bassmatic. CS&N nous gratifient d’une fin de morceau absolument démente. Pour Nash et Croz, ce fut de toute évidence un privilège que de chanter sur un cut de Stills. Ahmet Ertegun qui les signa sur Atlantic comprit qu’ils étaient la crème de la crème du rock américain. «Marrakesh Express» est un hit du Nash - All on board on the Marrakesh express ! - Ce fut la musique des jours heureux, t’en souvient-il ? Puis c’est au tour de Croz d’entonner «Guinnevere». Pure magie. La beauté des personnages et la beauté du ciel, le destin leur souriait à pleines dents. En B, tu tombes sur le hit intemporel du trio, «Wooden Ship», co-signé Croz-Stills, l’archétype du rock psychédélique, monté sur une monstrueuse bassline et noyé de guitare liquide. Cut magique, encore une fois - Wooden ships on the water, very free and ea-sy - à bord d’un voilier, libre et riche, cette image allait préfigurer le style de vie de Croz. Ce cut semblait tellement en avance sur son époque. Et puis tu as «Long Time Gone», un groove infernal qui pose vraiment les bases du rock psychédélique, la mélopée court sur un tapis d’harmonies ensorcelantes. «Long Time Gone» va hanter une génération entière. Croz et ses amis ne craignaient plus rien. Ils avaient les chansons. Comme les Beatles. Ils accédaient directement au superstardom.

Pour leur second album, Déjà Vu, ils ont incorporé Neil Young, déjà célébré par le public américain pour ses albums solos et vieux compagnon de route de Stills dans Buffalo Springfield. Neil Young arrive dans CSN&Y comme un cheveu dans la soupe. Sa «Country Girl» n’a rien à faire sur cet album, c’est du Neil Young, un style complètement différent. De son côté, le Nash continue de faire sa petite pop anglaise. Ce gros malin a réussi à refourguer «Teach Your Children» à ses copains qui ne disent rien, car ils sont gentils. Mais ça n’arrive évidemment pas à la cheville de «Wooden Ships» ni de «Long Time Gone». Heureusement, Croz veille au grain et ramène «Almost Cut My hair», encore un groove chargé de sens psyché. Il sait tirer sur certaines syllabes, juste ce qu’il faut de fabulosité. Croz est un formidable déchireur de ciels, un explorateur de paradis artificiels. Il donne du temps au temps du groove. L’autre pièce de choix qu’il ramène pour cet album, c’est le morceau titre. Il y recycle son admiration du «Love Supreme» de John Coltrane. Musicalement, Croz est nettement plus évolué que ses collègues. Il navigue à le recherche de passages vers d’autres océans. «Woodstock» est une compo de Joni Mitchell, qui reste un modèle d’harmonies vocales rockées au roll suprême. On l’entend dans le générique de Woodstock, un film qu’on peut revoir chaque année sans jamais s’ennuyer.

Croz embarque tous ses copains du Bay area dans l’aventure de l’album rouge, If I Could Only Remember My Name. «Cowboy Movie», qui est monté sur le même genre de groove magique que «Long Time Gone», raconte l’histoire d’un gang de pilleurs de trains et d’une fausse Indienne. Les autres morceaux de l’album fleurent bon le mescal («Tamalpass High (At About 3)»), le mélopique enchanteur («Laughin’»), le très haut niveau - huit miles - («What Are The Names») et la pure mélodie, avec des voix qui pépillent dans la tiédeur des alizés («Song With No Words»). Croz cultive essentiellement une vision du monde très pure.

Comme il s’entend bien avec son collègue Nash de Manchester, ils font des albums ensemble, sur le même principe que dans CS&N : chacun ramène sa gamelle.

C’est là où il faut feuilleter les mémoires de Nash, parues récemment sous le titre Wild Tales - A Rock & Roll Life, car avant d’être un livre consacré à lui-même, c’est d’abord un livre consacré à Croz. À travers le Nash, on comprend que Croz est un être sur-dimensionné qui dévore tout ce qui l’entoure, et une demi-portion comme Nash ne fait évidemment pas le poids. Nash explique que Croz a façonné sa vie et sa carrière, dès leur première rencontre, chez Cass Elliot. Nash n’en finit plus de brosser et de rebrosser le portrait de Croz : «Il était irrévérencieux, amusant, brillant. C’était un hédoniste à l’état le plus pur. Il avait toujours la meilleure herbe, les plus belles femmes, et elles étaient toujours déshabillées. Quand il passait un coup de fil, une fille lui taillait une pipe.» Nash est fasciné par les exploits de Croz le camé. Il raconte comment Croz vend sa Mercedes à un dealer, puis quand Croz apprend que le dealer vient de faire une orverdose, il va récupérer les clés de sa bagnole sur le corps encore tiède du dealer pour aller revendre la Mercedes à un quelqu’un d’autre - Then he had the balls to resell the car to someone else. Like I said : freaky - Nash raconte qu’à la pire époque, Croz et Jan étaient couverts d’escarres, d’ampoules et de brûlures, car ils utilisaient un petit chalumeau pour chauffer leur pipe, même dans les avions où c’était formellement interdit. Nash se souvient d’avoir vu Croz dans une émission CNN en 1983. Il s’agissait d’un reportage et la caméra filmait la salle du tribunal où Croz était jugé pour usage de drogue. Croz s’était endormi et on l’entendait ronfler bruyamment, au grand dam du Président qui était scandalisé et qui parlait de félonie. Nash apprit ensuite que Croz était même allé fumer sa pipe dans les toilettes du tribunal. Alors bien sûr, en comparaison, les aventures de Nash ne font pas le poids. Ce pauvre Nash finit comme la grande majorité des gens pauvres qui deviennent riches : il devient très sensible aux honneurs, surtout quand il est décoré par la Reine d’Angleterre. Avant de refermer cette parenthèse, signalons tout de même qu’on trouve dans les mémoires de Nash de très belles pages sur la Cavern de Liverpool et les Beatles de 1963, sur Cass Elliot, sur Stephen Stills, Joni Mitchell, mais aussi des pages extrêmement embarrassantes où Nash essaye de justifier au mieux la façon dont il s’est comporté avec ses amis d’enfance, les Hollies. Il faut bien parler de trahison, comme dans le cas de Steve Marriott avec les Small Faces. Nash a beau dire que les Hollies n’étaient pas capables d’évoluer musicalement, on ne trahit pas des amis pour une raison aussi futile. Il est si mal à l’aise avec cet épisode qu’il se réjouit pendant des pages entières d’avoir pu se réconcilier avec Allan Clarke et les autres. Mais on sent une certaine forme de puanteur, un peu comme chez Dave Grohl qui lui aussi s’était spécialisé dans l’opportunisme pathologique, n’hésitant jamais à trahir un ami pour avancer. Et voilà, c’est toute la différence entre un mec comme Croz dont l’humanité reste indiscutable et un personnage comme Nash qui porte sur la figure l’ombre shakespearienne de sa félonie. C’est dans son livre. Lit qui peut.

Premier album du duo Crosby & Nash en 1972. On fait très vite la différence entre les compos de Nash et celles de Croz. Nash ramène sa petite pop anglaise déracinée et souvent cousue de fil blanc. Croz ramène des compos extrêmement ambitieuses pour l’époque, comme «Whole Cloth», qui sonne comme un groove visionnaire - On what do you base yourself my friend ? Can you see around the bend ? - Digne de «Wooden Ships», avec un solo de Danny Kootch. On sent chez Croz l’ampleur océanique. Sur «Games», Croz laisse planer sa voix. En l’écoutant chanter, on a l’impression de voir un galion dériver dans le golfe du Mexique. On ne sait pas où il veut aller, mais il reste toujours à proximité d’un soleil radieux posé en équilibre sur l’horizon en flammes. Chez Croz, on retrouve invariablement cette vibration d’orange solaire. Encore une belle pièce de groove avec «The Wall Song». Il reste dans la suspension, dans le flic-floc antédiluvien. Jerry Garcia et Phil Lesh du Grateful Dead l’accompagnent, donnant au groove un parfum psychédélique extrêmement capiteux.

Le deuxième album du duo, Wind On The Water, sort en 1975. Il s’ouvre sur une compo merveilleuse de Croz, «Carry Me», qui se solde par une spectaculaire explosion d’harmonies vocales. Nos deux asticots s’en donnent à cœur joie. Comme d’habitude, les compos de Nash sont sympa, mais elles restent très anglaises et ne peuvent en aucun cas rivaliser avec ce qui sort de la grosse tête de Croz. Comme par exemple «Bittersweet», une pièce proprement océanique - Oh I need the heat - fabuleux besoin de chaleur monté à l’octave de l’harmonique, un groove jazzé à la Croz et traversé de fulgurances. «Low Down Payment» est encore signé Croz, jazzé dans l’attaque et accidenté de brisures de rythme somptueuses - It’ a low down payment on this pillar/ Pillar of salt - Puissant et ambitieux - If the damn thing just had a heart/ If I had a heart - some kinda heart - Il va rester dans le même esprit pour «Homeward Through The Haze», une drug-song jazzée elle aussi et d’une rare élégance - Cause the blind are leading the blind/ And I am amazed at how they stumble/ Homeward Through The Haze - Il finit avec une chanson sur les baleines dont il parle assez longuement dans son livre.

Leur troisième album s’appelle Whistling Down The Wire. Sur la pochette, ils ont l’air drôles. Croz est un peu joufflu, jovial, avec sa moustache en dents d’ours et ses petits yeux de navigateur. En Nash remontent tous les travers de l’Anglais pingre, avec le nez pointu surplombant un balai à chiottes jaunâtre et des petits yeux qui caractérisent si bien l’étriquement moral britannique dans toute son horreur. Tu as du pur Croz avec «Broken Bird», tu retrouves l’éther du premier album de CS&N, avec des nappes d’unisson emportées par le vent du soir, cette musique qui se voulait l’incarnation d’une certaine paix. Encore une mélodie en suspension avec «Time After Time». Croz emmène tout ça au loin. Avec «Dancer», ambitieux comme pas deux, on sent que Croz écoute Sun Ra, Trane et Ravi Shankar. On retrouve des coups de magie unissonique dans «Taken At All», et nos deux larrons s’entendent bien. Ils sont capables de créer un véritable univers chantant et sensible. Croz fait dans l’atonal pour «Foolish Man». Il navigue entre deux eaux, comme poussé et fiévreux. Il a le même genre de vision océanique que Dennis Wilson. Il manie le sous-rythme jazzy à la Charlie Mingus. On retrouve aussi certains accents élégiaques de «Cowboy Movie». Pur génie crépusculaire. Encore une belle dérive avec «Out Of The Darkness», ces mecs adorent se laisser emporter par les courants et se sécher au soleil.

Ils sortent un album live en plein boom punk, en 1977, et seuls les dedicated followers of the Croz-fashion vont aller écouter ça. Ils attaquent «Page 43» à contre-chant et suspendent ce groove aux lèvres argentées d’Ariane. Ici tout n’est que manière forte, excellence des ambiances, compulsion pré-établie de laid-back libératoire, tiédeur jalouse dans les branches d’un temps béni des dieux. Ces mecs savent jouer le groove à la perfection. Peu d’équivalents sur le marché, à part Paul Simon, et, dans un genre plus sombre, Mark Lanegan. On voit le groove de «Foolish Man» fuir vers l’horizon et la version de «Déjà Vu» se détache du rivage.

Toujours en 1977, le trio légendaire se reforme pour sortir un album et Croz emmène ses deux collègues à bord du Mayan, comme on peut le voir sur la pochette. Excellent album, mais en 1977, on écoutait autre chose. Avec «Shadow Captain», ils repartent au grand large. On les sent au soleil. Les compos de Stills sont plus classiques, comme «See The Changes», mais on ne sent plus la niaque du premier album. Dans ce contexte, la pop de Manchester que ramène Nash passe de moins en moins bien. L’écart se creuse terriblement. «Fair Game» est un petit mambo du père Stills, bien raffiné, attaqué au chant d’unisson du saucisson. C’est le cut accrocheur par excellence - just relax enjoy the ride - et Stills place un solo acoustique assez dément. On retrouve la voix de rêve de Croz dans «Anything At All». C’est une fabuleuse glissade dans l’intimité de la suspension. Il faut suivre les compos de Stills à la trace, car elles sont souvent intéressantes, comme par exemple ce «Dark Star» qu’il joue lead à l’acoustique. Avec «Just A Song Before I Go», on est rassuré de voir que ce n’est pas Croz qui a trouvé un titre aussi con, mais Nash. Belle pièce que ce «Run From Tears», du pur Stills, avec des chorus perchés dignes du premier album du trio. Stills joue des trucs sévères sur sa guitare - Girl I’m Drowning - Admirable et racé. Croz nous fait le coup de la latence paranormale avec «In My Dreams», il mène la danse des songes. Croz est bel et bien l’âme du rock californien. Stills referme la marche avec un brillant «I Give You Give Blind», ce qui au total, nous fait un album remarquable.

On croyait ces mecs finis, on les prenait pour des vieux schnocks de Woodstock. Il était même de bon ton de leur cracher dessus, à une certaine époque. Mais le train de nos insultes s’arrêtait à la gare de leur indifférence. Ils ont continué d’enregistrer des albums, dans la plus totale indifférence, tout au moins en Europe. Dans son book, Croz répète inlassablement qu’il parvenait toujours à générer du cash en concert, aux États-Unis. Beaucoup de cash. Ces mecs étaient devenus des super-stars de plein droit.

Avec ou sans Neil Young, ils vont encore réussir à enregistrer quatre albums étalés sur vingt ans, sans compter la multitude d’albums solos enregistrés à droite et à gauche par les uns et les autres. Des quatre, le plus discret sera bien sûr Croz.

Nouvelle équipée de CS&N en 1982 avec Daylight Again. Ce n’est pas l’album du siècle, mais quand on suit Croz à la trace, on écoute Daylight Again attentivement. Nash consacre une chanson à Croz qui va mal : «Into The Darkness» - Your face is ghostly pale - Croz répond avec une magnifique drug-song, «Delta». Ils attaquent tous les trois - Of fast running rivers of choice and chance - c’est de la pure magie suspensive. Ils sont vraiment très fort. Croz propose un horizon. C’est Stills qui pond et qui joue le morceau titre. Il ne le lâche pas. Il peut tout jouer. Il renoue avec la magie de Woodstock. Oui, car n’en déplaise aux ignares, il y a bien eu de la magie à Woodstock.

Neil Young rejoint ses collègues pour l’album American Dream qui sort en 1988. Croz est sorti du ballon. Il est clean. On lui propose d’essayer des trucs, mais il dit non. Pas question de replonger. On retrouve sur cet album les compos classieuses de Stills, comme «Get It Made», très joli groove monté sur un beat soutenu. Croz ne ramène pas grand chose, juste deux morceaux, mais quels morceaux ! «Night Time For Generals» est une sorte de disco colérique que s’en viennent sauver les harmonies vocales. Et «Compass», encore une histoire de navigation. Croz raconte sa sortie des enfers - But like a compass seeking North/ There lives in me a still, sure, spirit part - Mais c’est Stills qui fait quasiment tout l’album, avec sa grosse guitare et ses riffs fatals. Il semble même qu’il se soit endurci en vieillissant.

Et comme ça va beaucoup mieux, Croz se remet à enregistrer des albums solo. On le croyait grillé. C’est mal connaître l’animal. Il revient avec un album en forme de clin d’œil malicieux, Oh Yes I Can. Son «Drive My Car» n’a rien à voir avec celui des Beatles. C’est plutôt un gros beat des années 80. Il aménage des petites zones de paix crozbique mais le beat vire salement FM. Cut après cut, il s’enfonce dans un rock FM atroce, jusqu’à «Tracks In The Dust», où on retrouve le vrai groove d’antan, celui qui fit sa légende - I think we’re passing through here kind of fast/ Did you think those tracks in the dust would last ? - Réflexion philosophique sur le côté très éphémère des choses de la vie. Croz met ça en musique pour le bonheur de nos cervelles, et ce cut à lui seul sauve tout l’album. La B est un peu plus solide. Il revient à la magie des ambiances faussement immobiles avec «Lady Of The Harbour». On retrouve sa belle bravoure d’attaque groovy. Il évoque dans «Distances» les distances qui séparent les êtres - Till this distance came in our lives - Fabuleux. On a l’impression qu’il s’agit toujours du même groove à la dérive, mais non, c’est à chaque fois une pièce intrinsèque, très solennelle et unique. Il met en musique le sentiment du beau unique. Voilà comment on pourrait qualifier l’art de Croz. Les ceusses qui apprécient les belles chansons et les mélodies jazzo-groovy devraient écouter Croz et son «Flying Man». Non seulement, il est l’âme du rock californien, mais il se pourrait bien qu’il soit aussi l’âme de CS&N. Malgré le piège de la prod années 80, Croz s’en tire avec tous les honneurs. Rares sont les disques produits dans ces années-là qu’on peut encore écouter aujourd’hui.

CS&N sortent Live It Up en 1990. Pendant trois ou quatre titres, un gros malaise s’installe. Ils sonnent comme les Bee Gees période disco. Il faut attendre «Yours And Mine», co-signé par Croz et Nash pour retrouver la terre ferme. Croz raconte une histoire qui se déroule à Belfast et renoue avec le son original du trio. Le morceau qui sauve cet album s’appelle «Arrows», du pur Croz. Il tortille sa sauce à sa façon, avec un peu de gras dans le vrillé de la voix en suspension. Il reprend le large. Le morceau est destiné à tous ceux qui ne savent pas encore que Croz est un voyageur mythique, comme le fut Ulysse. Il traverse les mers inconnues à bord du Mayan. Il sauve encore un album par sa seule prestance de groover impénitent.

Nouvel album solo en 1993 : Thousand Roads. Belle bête. Jimmy Webb lui a composé «Too Young To Die» et on sent aussitôt l’ambition d’un projet merveilleusement décontracté - Sweet old racing car of mine/ Roarin’ down that broken line - C’est un fabuleux hommage à James Dean et à Steve McQueen - When I die I don’t want to go to heaven/ I just wanna drive my beautiful machine up North on some Semona County road/ With Jimmy Dean and Steve McQueen/ All the boys be singin’ singin’ - C’est de la légende à l’état pur et ça lui va comme un gant. Croz tape aussi une compo avec Joni, «Yvette In English», et c’est encore une fois de la magie pure. On a là la pure élégance de la sensibilité supérieure - Little bit of instant bliss - voix diaphanes, guitare jazz, pureté de l’instant. Voilà encore un groove du paradis signé nounours. Sur «Thousand Roads», c’est Andy Fairweather Low qui joue de la guitare. Pur Californian Hell ! - Threre’s a thousand roads up this mountain/ You can get lost in a minute if you try - Encore un coup de génie. Croz peut rocker quand bon lui semble. Voilà ce qu’il faut retenir de cette histoire. «Natalie» est une chanson d’amour de plus, mais quand ça tombe dans les pattes de Croz, alors ça devient énorme. Rien qu’avec la voix et la vision, il creuse l’écart qui le sépare des autres. Il ne s’intéresse qu’à la portée de sa vision et donc à l’immensité.

It’s All Coming Back To Me Now fut enregistré au Whisky A GoGo en 1993. Croz ne proposait rien de moins que de jouer sur scène ses meilleurs cuts. C’est un disque un peu toxique. Croz y enfile ses cuts latents comme des perles. Il vient tout juste d’échapper à la mort. On vient de lui greffer un foie tout neuf, alors il peut poursuivre l’aventure de beauté commencée avec les Byrds et poursuivie avec ses amis Stills & Nash. On attend sa version de «Cowboy Movie» au virage. Le hit du siècle ? Va-t-en savoir. Il en joue la copie conforme - ahhhh yeah - on retrouve ces chutes de couplets extraordinaires. Croz torche son affaire avec une réelle grandeur d’âme. Avec des hits comme «Cowboy Movie», il est à l’abri. Il ne craint plus rien. Croz règne sur l’empire du groove en compagnie de Marvin Gaye et de Bobby Womack. On retrouve ce son classique de groove californien dans «Almost Cut My Hair». Il va chercher du gras dans le fond de son gosier. Il pose les conditions du groove majeur et c’est embarqué aux guitares. Et puis il tape dans ses plus grands hits, comme par exemple «Deja Vu». Graham Nash vient donner un coup de main - And now we’ll all get weird - Retour aux temps bénis du CS&N, avec une grosse dérive à travers le delta du néant et un solo de basse d’Hutch - oh yeah ! C’est une longue dérive primitive et on entend chanter les anges. Avec «Long Time Gone», Croz hisse l’étendard de la légende du rock américain. C’est du pur génie crozbique. Il passe immédiatement au délire des harmonies vocales et retrouve le secret des effarantes dynamiques intérieures. La beauté, c’est tout ce qu’on aime dans le rock, le choc des grooves et l’éclat des notes de guitares électriques, l’invraisemblable légèreté kunderienne des mélodies et l’oisophilie de l’autre, telle que la rêvait Edgar Allan Poe. «Wooden Ships» est encore un hit absolu. On voit se dessiner les coques des vaisseaux et scintiller les armures dans le crépuscule rosi-crozien. L’ami Croz et ses amis embarquent tout le monde dans une interminable version de dix minutes. On n’en demandait pas tant.

Nos quatre vieux cocos retournent en studio en 1999 pour enregistrer Looking Forward. Un album qu’on écoute juste pour savoir où ils en sont, comme on l’a fait avec le dernier Rod The Mod ou encore le dernier Dr John. On retrouve le fameux chacun pour sa pomme qui a tellement affaibli les albums précédents. Stills va sur le funky joyeux, Neil Young va sur la gratte au coin du feu et chante comme une chèvre sénile, à l’ancienne mode, Nash retapisse sa petite pop de Manchester qui commence à sentir le moisi. Et Croz ? Oh, il ramène un heavy blues rocky bardé d’accords mortels qu’il semble avoir sorti de la vase d’un marécage psychédélique : «Stand And Be Counted». Renversant ! Comme le pépère Jack Bruce en Angleterre, le pépère Croz peut réveiller les morts. Stills continue d’envoyer ses giclées de vieux, et Neil Young endort les chaumières avec ses morceaux usés et rafistolés par des pièces aux genoux. Croz est gentil de les accueillir dans le studio. Ça dégage tout de suite avec «Dream For Him». On sent le Mayan sous les alizés. On sent le mec qui a navigué. On sent la voix et la crinière au vent. On sent les années de freebase. C’est une vraie compo, pas un gadget de vieux. C’est même un groove exemplaire. Voilà le truc : chez Croz, c’est l’exemplaire. Il a toujours cette voix et ce goût des vraies mélodies, ce goût d’un style qu’il a initié avec «Cowboy Movie». On retrouve même par instants des accents du thème de «Woodstock», c’est dire si l’excellence règne à bord de «Dream For Him».

Croz, nouvel album solo de Croz, paraît en 2014. La première écoute ressemble à un moment historique. Ce n’est pas tous les jours qu’on écoute un nouvel album de Croz. Comme tous les gens distingués, il sait se faire rare. «What’s Broken» est un joli groove panoramique ralenti. On retrouve ses vieilles tendances au trip. Pépère sait encore chanter. Avec «Time I Have», il fait allusion au mal dont on l’accuse - I’m looking to find some peace within me to embrace/ To encourage that smile to find my face/ Sometimes I’m winning - Il en profite pour adresser un clin d’œil à Martin Luther King - I have a dream/ A great man said/ Another man came and shot him in the head - Dans son book, Croz revient longuement sur les violences faites à John Lennon et à Sharon Tate et explique que depuis, il est toujours armé. Retour à la beauté pure avec «Hold On To Nothing», sensible et suspendu - Sunny days can fool you/ They can look wet with the rain - coup de trompette de Wynton Marsalis. Ce sera certainement le morceau qui va le plus coller au palais. Il revient au groove jazzy avec «Slice Of Time», intemporel et suspendu, doté d’un gros solo de cordes tirées. Avec son grand groove électrico-exceptionnel, «Set The Baggage Down» s’impose comme une pièce digne de CS&N. Fabuleux retour de manivelle. Sur la C se niche une autre merveille, «Dangerous Night», un somptueux balladif - I want to believe I can pass happy to my child/ But the truth gets lost and the system runs wild - Il faut profiter encore et encore du trésor de cette voix de légende.

Signé : Cazengler, David Grosbide

Crosby, Stills & Nash. Crosby, Stills & Nash. Atlantic Records 1969

Crosby, Stills, Nash & Young. Déjà Vu. Atlantic Records 1970

David Crosby. If I Could Only Remeber My Name. Atlantic Records 1971

Crosby & Nash. Crosby & Nash. Polydor 1972

Crosby & Nash. Wind On The Water. Polydor 1975

Crosby & Nash. Wistling Down The Wire. ABC Records 1976

Crosby, Stills & Nash. CSN. Atlantic Records 1977

Crosby & Nash. Live. Polydor 1977

Crosby, Stills & Nash. Daylight Again. Atlantic Records 1982

Crosby, Stills, Nash & Young. American Dream. Atlantic Records 1988

David Crosby. Oh Yes I Can. A&M records 1989

Crosby, Stills & Nash. Live It Up. Atlantic Records 1990

David Crosby. Thousand Roads. Atlantic Records 1993

David Crosby. It’s All Coming Back To Me Now. Atlantic Records 1994

Crosby, Stills, Nash & Young. Looking Forward. Reprise 1999

David Crosby. Croz. WEA 2014

David Crosby & Carl Gottlieb. Long Time Gone - The Autobiography. 2007

Graham Nash. Wild Tales - A Rock & Roll Life. Crown Publishing 2013

Riot on Sunset Stripes

Comme tout le monde, on est allé en 2002 voir les White Stripes sur scène à l’Élysée. Comme tout le monde, on a écouté leurs deux premiers albums parce qu’ils sortaient sur le label de Long Gone John, Sympathy For The Record Industry. Comme tout le monde, on a ouvert les bras pour accueillir le phénomène des duos d’art-punk-fucked-up-blues, Bantam Rooster, Immortal Lee County Killers, Black Diamond Heavies, Left Lane Cruiser, Winnebago Deal et dans une moindre mesure, les Black Keys ou autres Kills à la petite mormoille. Les White Stripes en firent d’ailleurs partie et surent comme d’ailleurs les Black Keys tirer leur épingle du jeu et accéder au fucking mainstream qui allait les détruire.

En plus de la couverture, Mojo leur accorde une vaste rétrospective. C’est donc l’occasion de remettre le nez dans l’histoire de ce duo qui avait fini par décevoir ses fans de la première heure. Ils n’étaient pas les premiers et ils ne seront pas les derniers. Dommage, car leur histoire commençait bien, puisque ça se passait à Detroit. Jack épouse Meg en 1996, mais Jack fait croire à tout le monde qu’ils sont frère et sœur. Si Jack dit ça, alors c’est vrai. Pourquoi ça ne serait pas vrai, puisque c’est vrai ? Jack qui s’appelle Gillis décide de s’appeler White, comme Meg. Pourquoi pas ? Après tout, il fait comme il veut. Puis il pond un concept : on s’habille en blanc (innocence), avec du rouge (colère) et on joue du punk-blues à deux. Meg n’a pas le droit de répéter. Elle doit rester imparfaite. Quand Long Gone John chope les deux premiers singles de Jack & Meg, il leur avance 3 000 $ pour enregistrer un premier album chez Jim Diamond, au Ghetto Recorders de Detroit.

Et là, crack boom hu-hu ! Ils démarrent avec un «Jimmy The Explorer» chanté d’une voix de fiotte, on ne sait pas si c’est Jack ou Meg, mais ça sent la mini-jupe de cuisses humides. C’est le Stripes de bonne augure, complètement éclaté. Jack ressort sa voix de fiotte pour rendre hommage à Robert Johnson avec «Stop Breaking Down». Il traîne sa voix dans la purée. On se croirait à Memphis. Puis il travaille l’idée du son avec «The Big Three Killed My Baby», jusqu’au moment où on s’aperçoit que sa voix perchée n’est pas bonne. Il tente d’inventer un style («Suzy Lee»), c’est assez courageux et la pauvre Meg bat comme elle peut. Ça sent les bouts de ficelle («Cannon») et ils passent au stomp de Detroit avec «Astro» que Meg tatapoume à la vie à la mort. On les voit encore explorer le minimalisme gaga avec «When I Hear My Name», ils cultivent courageusement leur binarisme, on sent bien le côté expérimental de cet album. Jack ressort sa petite voix de fiotte pour «Screwdriver», il passe des riffs bien cinglants et s’offre un final extraordinaire. Ils sont plutôt bons dans le genre expéditif, comme le montre leur cover de «St James Infimary», mais c’est de l’expéditif à la Savorgnan de Brazza, il faut que ça braze.

En 2000, Jack et Meg divorcent. Meg a quitté les White Stripes et Jack joue dans plein de groupes, the Go, the Hentchmen et avec l’excellent Dan John Miller dans 2-Star Tabernacle. Mais le couple se reforme pour enregistrer un deuxième album, l’étrange De Stijl. On réalise avec stupeur que Jack n’a pas de voix. Il joue sur les effets. «Hello Operator» n’a rien dans la culotte. Il n’a aucune présence vocale sur «I’m Bound To Pack It Up». Dès qu’il force, il est mauvais. Retour au blues avec le «Death Letter» de Son House. Il joue ça au bottleneck, mais c’est mille fois mieux par Son House. L’album est catastrophique. Il est pourtant passé comme une lettre à la poste. «A Boy’s Best Friend» nous ramène à l’Élysée, on voyait bien à ce moment-là que c’était du vent. Et soudain, au moment où on ne s’y attend plus, ils piquent une crise avec «Let’s Build A Home». C’est un rumble des enfers et on regrette que tout l’album ne soit pas de ce niveau. Ils font une sorte de stomp enroulé à coups de cu’mon, oui, c’est la première fois qu’un mec fait cu’mon. Puis il fait les Pretties avec «Jumble Jumble», c’est du juvénile pur, bien délinquant. Jack White se réveille en fin d’album, il faut le savoir. Dernier shoot de Stripe avec «Why Can’t You Be Nice To Me», du gaga qu’il prend à la voix de fiotte, il est en plein dedans, hey !

Alors ils se mettent à tourner et quand Meg voit le blé qu’elle ramasse, elle décide de rester dans le groupe. Et pouf ils deviennent the world’s hottest band ! Ils passent du cult underground au rock stardom et de là au pop-cultural phenomenon. Ils débarquent à Londres et deviennent célèbres en dix jours. Les médias les encensent : the future of rock’n’roll. Perchés au sommet de leur vague de célébrité, ils sortent leur troisième album, White Blood Cells, sur Sympathy. On y trouve un classique gaga, «Fell In Love With A Girl», mais le reste de l’album peine un peu à jouir. Jack se prend pour Free avec «Dead Leaves & Dirty Ground», mais il n’a pas la voix de Paul Rogers. Il se force à mal chanter. Comme d’habitude, il joue sur les effets. Il fait une Americana du pauvre avec «Hotel Yorba». Comme il devient une star, il ne se sent plus pisser. C’est en tous les cas ce qu’inspire l’écoute d’«I’m Finding It Harder To Be A Gentleman». Il fait du grandiloquent de carton-pâte. C’est tout de même incroyable que les White Stripes soient passés à la place des Gories. Mais ce sont les choix des gens du big biz qui visiblement ont misé sur l’image plus que sur le son, comme dans le cas des Bay City Rollers. En gros c’est la même histoire. On crée une mania et on vend des millions de disques, c’est le B-A-BA du biz, un chef-d’œuvre d’enculerie. Jack & Meg n’y sont pour rien. Dans «Expecting», Jack joue la carte du heavy blues-rock à coups de clever et de forever. La heavy pop de «The Same Boy You’ve Always Known» n’a aucune crédibilité. Et pourtant, c’est avec ça qu’il s’en sort le mieux. Sur ce coup-là, il est très anglais. Mais tout dépend de la façon dont on l’écoute. Il est évident qu’il crée son monde et en soi, c’est infiniment respectable. Mais on s’interroge sur la portée du phénomène : autant de retentissement alors que cette pop est d’une affligeante banalité. Sa voix ne passe pas sur «I Can’t Wait» et ça ne pardonne pas. Il peut ramener du son, ça ne sert à rien. Il cherche pourtant des noises à la noise jusqu’à la fin. Globalement, White Blood Cells est un album plein de sous-pentes et de renvois à des choses connues. Il faut l’écouter plusieurs fois. C’est très spécial. Pourquoi Jack White et pas Mick Collins ? White Blood Cells se vend à un million d’exemplaires.

Alors que leur côte n’en finit plus de flamber, ils enregistrent leur meilleur album Elephant. C’est vrai que «Seven Nation Army» sonne comme un hit, monté sur un stomp de basse, et toujours cette petite voix de fausset qui stigmatise si bien le manque de voix. Il pousse bien le bouchon avec «I Just Don’t Know What To Do With Myself». Il impressionne et joue la carte des rafales. C’est Meg qui chante «In The Cold Cold Night» et ils continuent de créer leur monde. Et puis voilà qu’avec «Ball & Biscuit», Jack the lad invente un genre nouveau : le gaga scorch innervé. Il joue au scorch de descente aux enfers. Sur ce coup-là, il est très fort. C’est un très bel album, riche en émotions. Jack revient à son cher stomp avec «The Hardest Button To Button», il gère ça bien et propose une qualité de stomp imparable. Nouvelle surprise avec «Hypnotize». Il s’y montre expert en riffing gaga, il y ramène tous les poncifs avec sa voix en embuscade. C’est battu à la folie et ça sonne comme une expédition sur le Nil. Encore un coup de Jarnac avec «Girl You Have No Faith In Medecine» : il y ramène un vieux riff de heavy boogie rock, il fait les Yardbirds les deux doigts dans le nez.

Puis arrivent les ennuis : un punch-up avec le mec des Von Bondies, et voilà Jim Diamond qui réclame ses royalties sur les deux premiers albums. Jack ne peut plus aller traîner en ville. Il est tricard. Personne ne l’approche. Il est temps de quitter Detroit. Jack ne va pas bien. L’album Get Behind Me Satan s’en ressent considérablement. On le voit trafiquer ses combines dans «Blue Orchid». Il chante derrière sa disto comme s’il avait peur de sa voix. Le résultat n’est pas jojo. Des mecs diront oui le son, oui le riff, mais laisse tomber. Zéro présence. «The Nurse» sonne encore comme une arnaque. Au fil des cuts, il perd tout ce qui lui reste de crédibilité. Quelle tragédie. Il est à la mode mais il n’a pas de voix. Le pas-de-voix ne fait pas de cadeau. Si tu veux faire du rock en Amérique, appelle-toi Iggy, Lanegan, Jeffrey Lee ou Greg Dulli, sinon laisse tomber. Les cuts sont mauvais et mal chantés. Et ça empire encore avec «The Denial Twist». On ne sait comment elle fait, mais dans Mojo, Victoria Segal trouve des choses intéressantes à dire sur ce désastre.

Jack se carapate vite fait et s’installe à Nashville, se marie et voit naître ses deux kids en 2006 et 2007. Mais les White Stripes sont toujours sous la pression du tiroir-caisse, ils doivent sortir un nouvel album qui va s’appeler Icky Thump. Jack continue à bricoler son pas-de-voix et opte cette fois pour des choses plus expérimentales. Il va même se prendre pour un groupe anglais dans «You Don’t Know What Love Is». Il réussit l’exploit de combiner l’intense à l’inutile dans «300MPH Torrential Outpour Blues». Il joue une fois de plus sur les effets. Il ramène du gaga à gogo dans «None Broke» et des cornemuses dans «Prickly Thorn But Sweetly Worn». On trouvera un peu de stomp un peu plus loin («Little Cream Soda») et il rallume la vieille flamme des White Stripes avec «Rag & Bone» et là ils sont franchement bons, cu’mon ! Mais les réalités reviennent au galop, dès «I’m Slowly Turning Into You». Sa voix ne passe pas quand il veut la forcer, pourtant ça s’écoute. Très bizarre. Il parvient à créer des ambiances avec son pas-de-voix, notamment dans «A Martyr For My Love For You», il chante dans son jus de glaire, il cherche les voies du seigneur sans savoir qu’elles sont impénétrables, mais après tout, il a raison, il s’en sort avec des effets de basse zone, il fait son small biz, alors forcément, on l’écoute car ça intrigue. En fait, il se prend souvent pour McCartney. Voilà son drame.

Puis le groupe va cesser de jouer en public. Jack cite l’exemple de Beatles. Sauf qu’il n’a pas les chansons des Beatles. Et puis il a mis en route d’autres projets, The Dead Weather et les Raconteurs. C’est en 2011 qu’il annonce la fin des White Stripes.

Signé : Cazengler, Moite Strip

White Stripes. The White Stripes. Sympathy For The Record Industry 1999

White Stripes. De Stijl. Sympathy For The Record Industry 2000

White Stripes. White Blood Cells. Sympathy For The Record Industry 2001

White Stripes. Elephant. V2 2003

White Stripes. Get Behind Me Satan. V2 2005

White Stripes. Icky Thump. Warner Bros. Records 2007

Blood & Fire. Mojo # 326 - January 2021

Wizards & True Stars

- Elvis & la vertu (Part Three)

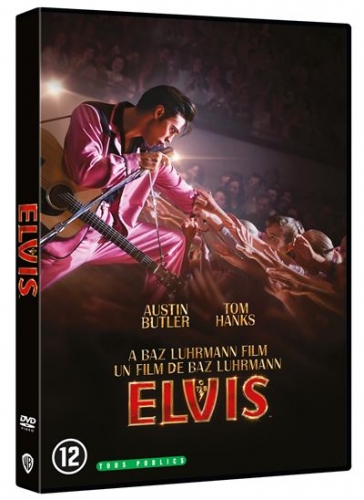

Le gros hic d’Elvis, le biopic de Baz Luhrmann consacré à Elvis, c’est que l’acteur censé faire l’Elvis ne ressemble pas du tout à Elvis. Et ça pose un sacré problème qui est celui de la crédibilité, surtout dans un cas pareil. Tout ce qui touche à Elvis relève du sacré, même si les parades de lookalikes à rouflaquettes l’ont un peu caricaturé après sa disparition. L’acteur du biopic s’appelle Austin Butler, et pour correspondre à toutes les époques, Luhrmann le fait maquiller. Mêmes les rouflaquettes de l’époque Vegas sont ridicules. Luhrmann aurait embauché un acteur chinois pour le rôle, le résultat eut été le même. Absence totale de crédibilité. Et ce ne sont pas les costards roses ni les Coupés de Ville qui vont sauver les meubles. Si on veut voir l’Elvis 56, autant voir les vraies images. Elvis est beau, Butler ne l’est pas. Quelque chose cloche dans les traits de son visage. Les yeux trop rapprochés, peut-être. Plus on le voit en gros plan et plus le malaise s’accroît. Ce biopic est encore plus catastrophique que le Great Balls Of Fire de Jim McBride, avec Dennis Quaid dans le rôle de Jerry Lee. À l’époque de sa sortie (1989), Jerry Lee déclarait publiquement qu’il haïssait ce film. Il avait raison de gronder, le killer, car il était tout sauf un clown. Le problème avec Elvis, c’est qu’Elvis n’est plus là pour trancher. Mais aurait-il tranché ? Le biopic n’en finit plus de montrer que le Colonel tranchait pour lui. Ce qui nous conduit naturellement à la conclusion qui s’impose : le personnage principal d’Elvis n’est pas Elvis mais le Colonel. Vieux, gros, cynique, détestable, supra-intelligent, Tom Hanks campe le rôle de sa vie. Il est l’incarnation du showbiz, c’est-à-dire du diable : il est aussi laid que le Louis Cyphre d’Angel Heart est beau, il est tellement réaliste qu’on pense aussi au Woland du Maître Et Marguerite. Tom Hanks est fabuleux de malignité, il n’ouvre la bouche que pour ricaner des paroles de sagesse évangélique - Without me there wouldn’t be no Elvis Presley - Quand on l’accuse d’avoir tué Elvis, de la même façon qu’on accusait Ponce Pilate d’avoir tué Jésus, Tom Hanks répond, comme d’ailleurs a dû le faire Ponce Pilate : «No, no, no I didn’t kill him. I made him.» Ce biopic est un véritable tour de passe-passe : Luhrmann se sert d’Elvis pour dire la grandeur de Tom Hanks. On en oublie presque le Colonel. Dans ce gigantesque foutoir hollywoodien, Tom Hanks est aussi génialement perverti par le personnage qu’il incarne que l’est Philip Seymour Hoffman, dans le rôle de Truman Capote dans In Cold Blood. Hanks est aussi génialement intense que le fut Albert Dieudonné dans le rôle du Napoléon d’Abel Gance. Les mauvaises langues prétendent que Dieudonné n’est jamais redescendu de son cheval.

Ces biopics - même ratés - sont de fantastiques terrains de manœuvre pour l’esprit, lorsqu’il est cavaleur. On peut partir dans toutes les directions à la fois. Bien, pas bien, vrai, pas vrai, en fait on regarde et on juge, on regarde et on frémit, on regarde et on recoupe. On voit les petites arnaques une par une, les petits traficotages de la réalité, on devine la cuisine derrière toutes ces scènes qui sonnent plus faux les unes que les autres. Bien sûr, pour avoir une toute petite idée de la vérité, il faut avoir lu les trois tomes de la saga Guralnick, deux consacrés à Elvis (Last Train To Memphis: The Rise Of Elvis Presley et Careless Love: The Unmaking Of Elvis Presley) et le troisième à Sam Phillips (Sam Phillips: The Man Who Invented Rock ‘n’ Roll), un Uncle Sam qui d’ailleurs est complètement évincé du biopic. Les plans Sun sont réduits à portion congrue. Alors que Guralnick s’attarde longuement sur la nature singulièrement charismatique du personnage d’Elvis, le biopic la fait disparaître au profit d’un lissage bizarre : dans les scènes sentimentales, les gros plans sur le faux Elvis ne sont pas sans rappeler certains aspects de Johnny Depp. Bien sûr, un biopic ne peut pas tout dire, mais les entorses à la réalité sont souvent intolérables. Un exemple avec la scène qui se déroule en Allemagne, où Elvis fait son service militaire et où il rencontre Priscilla. Guralnick le confirme : ils passent leurs soirées ensemble, sous la simili-surveillance des parents de Priscilla. Bon, Elvis lui roule une grosse pelle et tout laisse croire qu’ils vont pouvoir tirer un coup vite fait. Mais non. Priscilla en crève d’envie mais, selon Guralnick, Elvis lui dit non. Il lui promet de la baiser le jour de leur mariage. Dans un an. Peut-être que dans un film où tout sonne faux, ce genre de répartie sonnerait faux, mais dans les pattes de Guralnick, ça sonne vrai, car l’Elvis qu’il campe dans ses tomes est extraordinairement bien construit. Guralnik s’attache principalement à la beauté intérieure du personnage. C’est ce qui rend ses trois tomes fascinants. Luhrmann passe complètement à côté de cet aspect fondamental du mythe : la bonté naturelle de l’homme Presley et son immense générosité. Il y avait quelque chose d’infiniment christique dans le Presley que nous restitue Guralnick.

Grâce à ce biopic, le personnage Presley est dévoré une deuxième fois par les démons d’Hollywood. On appelle ça un destin tragique. Alors que tout en lui tendait vers une sorte de pureté artistique, Elvis s’est retrouvé noyé dans la vulgarité américaine. Le showbiz - et donc Tom Hanks - le métamorphosent en «cleancut all-American boy». Tom Hanks résume bien les trois étapes de la dégringolade de cet immense artiste : «1, Elvis the rebel. 2, Elvis the movie star. 3, Elvis the family entertainer.» Bien sûr, aux yeux de l’Américain moyen, cette carrière passe pour une réussite, car Elvis devient immensément riche, conformément au rêve américain. Mais aux yeux des idéalistes que sont les fans, c’est exactement le contraire. D’ailleurs dans le film, on voit des fans agglutinés devant le portail de Graceland qui brandissent des panneaux réclamant the old Elvis. Ils ne veulent pas de l’Elvis RCA, ils veulent l’Elvis Sun.

Luhrmann ne l’a sans doute pas fait exprès, mais la vraie vedette de son film n’est peut-être pas Tom Hanks. Tom Hanks s’enracine dans la country d’Hank Snow, une sorte de guimauve parfaitement à l’image du beauf qu’est le blanc moyen et raciste de l’époque. Non, la vraie vedette du biopic est la musique noire. Ce sont les plans les plus réussis : ça commence avec Arthur Big Boy Crudup, on voit ce black punk gratter son black snake crawling et chanter «That’s Alright Mama» au chat perché délinquant. Puis attiré par la clameur du gospel, le jeune Elvis va sous la tente goûter au fruit défendu, la pomme du jardin d’Eden : la transe du gospel batch et là, mon gars, tu piges tout. Tout vient exactement de là, du raw gospel fever, de l’explosion du peuple noir qui sous la tente recycle le fabuleux héritage rythmique des tribus d’Afrique, et ce sont les racines du rock’n’roll. Elvis et Jerry Lee viennent de cet endroit précis. Pas d’Hank Snow, mais du gospel africain. Elvis semble récupérer tout le black power, Luhrmann fait de cette scène une espèce de séance d’initiation, un rituel de magie noire. C’est ce Black Power que ramène Elvis au Louisiana Hayride lorsqu’il tape une version démente de «Baby Let’s Play House» - I wanna play house with you - Luhrmann cadre le jeu de jambes, mais c’est un jeu de jambes emprunté aux blacks. Et pouf, ça enchaîne sur Big Mama Thornton au Handy Club, à l’étage, sur Beale Street, avec «Hound Dog». On voit aussi le jeune B.B. King essayer de remettre Elvis dans le droit chemin, le chemin artistique. Mais ce sont les ligues morales qui vont recadrer Elvis the Rebel, clean up your act, terminé Elvis the Pelvis, on l’oblige à chanter «Hound Dog» à la téloche face à un basset, injure suprême, et pendant qu’on dresse Elvis pour en faire un bon toutou bien docile, Luhrmann ramène Little Richard avec un «Tutti Frutti» explosif et, pire encore, Sister Rosetta Tharpe, et là c’est inespéré, car on voit la vraie pionnière du rock avec son «Strange Things Happening Every Day», wow, et elle te claque un solo d’acou incroyablement sauvage. Ce sont ces grands artistes noirs qui sauvent les meubles du biopic. Un peu plus tard, on va entendre Mahalia Jackson à la radio, et même la voir chanter. Aw my Gawd, on l’avait presque oubliée, celle-là ! Luhrmann se plante plus loin en montrant un Fats Domino qui ne ressemble pas du tout à Fatsy, mais bon, c’est pas grave. Il n’est plus à un détail près.

Quand Elvis revient de son service militaire en Allemagne, Tom Hanks l’envoie directement à Hollywood. Bon, comme chacun sait, les films d’Elvis ne marchent pas, c’est d’autant plus tragique qu’il rêvait de prendre la suite de James Dean. Mais Tom Hanks veille au grain, au cleancut all-American Boy marié et père de famille. Les sous rentrent, mais l’étoile de la star s’éteint. Jusqu’au jour où Elvis rencontre Steve Binder et Bones Howe. Binder est connu pour avoir réalisé le T.A.M.I. Show, avec notamment les Stones, James Brown, les Beach Boys, Chuck Berry, Jan & Dean, les Supremes et des tas d’autres. Binder n’est pas chaud pour faire un TV Show avec Elvis. Trop has-been. D’ailleurs Elvis demande à Binder ce qu’il pense de sa carrière, et Binder lui répond le fameux «It’s in the toilet, Elvis». Elvis apprécie sa franchise et accepte d’écouter ses conseils. Binder réussit à le convaincre de revenir aux sources, à Elvis the Rebel, alors que Tom Hanks veut un Christmas Show avec Elvis en Père Noël au coin de la cheminée. Alors, Elvis et Binder montent le coup en douce. Contre toute attente, Elvis the Pelvis se pointe en cuir noir devant les caméras et tape un «Heartbreak Hotel» somptueusement sensuel. Tom Hanks est furax. Binder réussit même à faire revenir l’excellent Scotty Moore que Tom Hanks avait réussi à virer. C’est donc le fameux ‘68 Comeback qu’on a tous adoré. Puis Binder & Howe font miroiter à Elvis les avantages d’une tournée mondiale, le grand retour du King, mais Tom Hanks dit non, invoquant les dangers du monde extérieur - Security ! Security ! - Rusé comme un renard, Tom Hanks monte un coup fumant : il se fait hospitaliser à Vegas. Inquiet pour sa santé, Elvis vient le voir. Il tombe dans le panneau. Tom Hanks lui montre alors son avenir par la fenêtre de la chambre d’hosto : le fameux International Hotel. Encore baisé, l’Elvis. Mais il accepte, il veut les Sweet Inspirations de Cissy Houston, et les meilleurs musiciens, dont James Burton. Tom Hanks garde donc le contrôle sur le business - Taking care of business - Nous sommes désormais chez les blancs. Elvis s’habille en blanc. À part des Sweet Inspirations, on ne voit plus aucune bobine de black dans le secteur. Elvis roule des pelles à toutes les blanches du public. La scène est très belle, presque évangélique. Mais encore une fois, les vraies images de Vegas sont nettement meilleures. Car même à Vegas, Elvis reste très beau. Et puis il a des chansons, «Suspicious Minds» (merchi Chips), «Polk Salad Annie» (merci Tony Joe). Tom Hanks joue la carte Vegas à fond, il éponge ses dettes de jeu abyssales et met sa poule aux œufs d’or sous le contrôle pharmaceutique du fameux Dr Nick. Il en profite pour éradiquer définitivement toute idée de tournée mondiale - International tour out of the question - Tu veux voir le monde, Elvis ? Alors le monde entier voit Elvis, via satellite.

Elvis croit pouvoir virer le Colonel. You’re fired ! On ne vire pas le diable. Le Colonel dresse la liste de tout ce que lui doit Elvis, il a tout noté : au total, ça fait huit millions de dollars. Plane même la menace d’une saisie sur Graceland. Comme Elvis est ruiné, il se voit contraint d’honorer son contrat faustien avec le diable Hanks. Mais comme on est dans une mauvaise comédie dramatique hollywoodienne, cet aspect est mou du genou. Murnau en fait complètement autre chose, il suffit de voir son Faust.

La fin du biopic est pitoyable. C’est presque une métaphore de la dégringolade artistique d’Elvis. Luhrmann réussit même à nous faire un Elvis bouffi, assis au piano, sur scène à Vegas. Ce n’était pas utile. On attend Luhrmann au virage pour le cassage de pipe en bois. Va-t-il oser ? Miraculeusement, il réussit à éviter la fameuse scène finale des gogues. Ouf ! Luhrmann s’en sort avec un dernier tour de passe-passe en forme de parabole : «Elvis has left the building.»

Signé : Cazengler, Elvicelard

Baz Luhrmann. Elvis. DVD 2022

L’avenir du rock –

Le feu au Cult (Part One)

Il fait nuit. L’avenir du rock roule en ville et s’arrête au feu rouge. Personne ? Il avance. Il n’a pas vu les condés planqués sur le côté. L’un d’eux s’approche.

— Coupez le moteur ! Papiers du véhicule !

L’avenir du rock sort les papelards.

— Vous avez brûlé un feu. Avez-vous consommé de l’alcool ?

— Ah ben non !

Le condé va chercher un ballon dans la voiture de patrouille :

— Vous allez souffler là-dedans.

— Pfffffffffffffffff !

— Plus fort !

— PFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF !

L’avenir du rock se retrouve au poste. Il a trois grammes dans le sang. Il a dû laisser sa bagnole au carrefour. Le gradé de service dresse un procès-verbal, avant de l’envoyer en cellule de dégrisement.

— Nom, prénom, date de naissance !

— Avenir du rock !

— Pas de prénom ?

— Non, et pas de date de naissance, puisque je suis un concept.

— Vous vous foutez pas d’ma gueule, ça pourrait vous coûter cher, insulte à représentant de l’ordre dans l’exercice de sa fonction, ça va chercher six mois, alors tenez-vous à carreau. Nom et prénom des parents !

— Disons que mon père spirituel s’appelle Sam Phillips, l’Homme qui inventa le rock’n’roll, et ma mère, disons Bernadette Soubirou, la Femme qui inventa les hallucinations.

— Quelle est votre adresse actuelle ?

— Dead End Street, juste derrière Itchycoo Park.

— Quelle est votre appartenance politique ?

— J’ai une carte d’adhérant au MAV, c’est tout.

— Jamais entendu parler du MAV ! C’est quoi, un parti de gauche ? Un syndicat ?

— Oh c’est un petit groupuscule culturel pas très connu. MAV veut dire Mort Aux Vaches. Meuuhhhh, vous voyez ce que je veux dire ?

— Quelle est votre appartenance religieuse ?

— The Cult !

Si le condé était un peu moins con, l’avenir du rock lui aurait offert le dernier album du Cult qu’il avait dans sa poche, mais il a préféré s’abstenir, car au fond, il sait que les cons ne méritent pas de jouir des bienfaits d’un culte aussi prestigieux.

Belle pochette que celle du nouveau Cult, Under The Midnight Sun : tu vois un serpent préhistorique onduler symboliquement sous la demi-lune d’un astre d’or. Pochette merveilleusement graphique. Seul le serpent est verni, pour qu’il brille sous tous les angles. Rien qu’à contempler cette pochette parfaite, on sait que le Cult ne va pas mégoter sur les surprises.

Le premier choc se produit avec le «Mirror» d’ouverture de balda : trop de son ! La voix de l’Astbu se noie dans le son. Bad bad bad prod, tout chevrote. Il faut comprendre que ça fait partie du jeu. L’Astbu n’a qu’une seule idée en tête : pousser le bouchon dans le bush. Et ça continue de saturer la saturnale dans «A Cut Inside». Ils y vont au va-t-en savoir du qu’en dira-t-on, sans doute est-ce là un subterfuge pour cacher une certaine misère compositale, il faut bien dire que les compos ne sont pas au rendez-vous. L’Astbu est l’un des grands ultimates du rock, il lui faut des compos. Sans compo, il se désagrège, comme un vampire surpris par le lever du jour. Mais rassure-toi, l’Astbu veille toujours à chanter à la surface des apocalypses.

Les dévots du Cult devront attendre «Give Me Mercy» pour frémir des deux naseaux. Grosse attaque. Bienvenue dans le Cult. L’Astbu t’emmène jusqu’à l’autel, c’mon, il est le prêtre du Cult et il va t’égorger pour célébrer les dieux du rock. La puissance du Cult n’a jamais disparu, elle sourdait sous la surface, comme une langue de feu, et soudain, le son te saute à la gorge, Billy Duffy envoie des accords de cristal dans le ciel rouge, aw my Gawd quelle pâmoison, il joue son va-tout à la vie à la mort, il pleut du feu, le Cult n’a jamais autant brillé, il pleut des tonnes d’accords et ça monte en neige jusqu’à la fin des haricots. L’Astbu est l’un des derniers prêtres capables d’apaiser le courroux des dieux. Et ça continue avec «Outer Heaven», l’Atsbu remonte au somment de son Ararat, il y domine le son, il y domine le monde, le temps de provoquer une nouvelle apocalypse et c’est terrific, tu sens qu’il te tombe sur le râble, c’est un rock très physique, presque un combat au corps à corps, tu luttes en toi pour le plaisir de lutter, tu reçois les coups et tu tends la joue pour en recevoir d’autres.

Billy Duffy vole le show dans «Vendetta X», il joue aux accords de contre-plaqué pendant que l’Atsbu trafique sa menace et bascule dans un abîme de tristesse. Alors Billy décide de remonter à la surface du son et, aussi étrange que ça puisse paraître, le ciel s’ouvre. Billy consolide l’ouverture avec des accords de contrefort. On n’avait encore jamais vu un bricolage pareil. Avec «Knife Through The Butterfly Head», l’Astbu plonge dans le mythe du Cult. Il chante comme un dieu, c’est-à-dire comme Jimbo, il se hisse au sommet du summer et tu montes avec lui, tu le vois forcer tous les passages, l’Astbu est le singer absolu, il chante à pleine gorge, c’est d’une puissance de crève-cœur, tout ici est joué à l’extrême heavyness, la pire de toutes. Ils terminent cet album qu’il faut bien qualifier de faramineux avec le morceau titre, en forme de panorama de Midnight Sun. C’est tout simplement du Technicolor, mais pas n’importe quel Technicolor, celui du Cult est un Technicolor d’effarance de la pertinence. L’Astbu ne vise que l’extrême Technicolor.

Signé : Cazengler, tête dans le Cul

Cult. Under The Midnight Sun. Blackhill Records 2022

Inside the goldmine

- Evil Leavill

Qui pourrait en vouloir à Piotr d’être ce qu’il est ? Personne, bien évidemment. Des gens qu’on connaît depuis cinquante ans continuent parfois de nous surprendre. Comme s’il voulait brouiller les pistes, le Piotr qu’on croyait gentil et affable sait parfaitement se montrer odieux, surtout quand il fond sur ces proies faciles que sont les serveuses et les serveurs de restaurant. L’un de ses sports favoris consiste à plonger une salle entière dans le malaise, en humiliant à voix haute les gens qui le servent à table. À cause de sa passion pour Bibi Fricotin ou Jo Zette & Jocko, on a longtemps considéré Piotr comme un petit garçon enfermé dans le corps d’un adulte. Nouvelle erreur d’appréciation ! Dans des réunions de travail très techniques, on l’a vu se conduire comme le plus avancé des adultes présents autour de la table, pouvant croiser le fer avec des spécialistes sur les plans juridiques et financiers, et prenant encore une fois un malin plaisir à crucifier en public le malheureux qui ose discuter son point de vue. Dans l’arène, Piotr devenait le gladiateur invincible, une sorte de Russell Crowe devenu chauve, et comme il avait accumulé plus de connaissances que n’en possédaient tous les gens réunis autour de la table, alors il frappait chaque fois à coup sûr, et pour contraster avec la barbarie de ses coups, il usait d’un ton lénifiant, comme celui qu’utilise Marlon Brando dans The Godfather. Les professionnels qui connaissaient Piotr le craignaient. Les femmes le craignaient encore plus. Piotr les collectionnait comme des papillons, il les choisissait comme on les choisit aujourd’hui, sur les ventes de bétail en ligne. Lorsqu’il est à table, il participe distraitement à la conversation tout en faisant ses courses sur son smartphone, likant à la chaîne et chattant avec toutes ces chattes en vente, se vantant avec son étrange sourire presbytérien «de les baiser vite fait sur le capot de sa bagnole». C’est probablement parce qu’il brouille adroitement les pistes et qu’il maîtrise l’art de plonger ses amis dans la consternation qu’on ne s’ennuie jamais en sa compagnie.

Piotr n’est pas le seul à savoir plonger les gens dans la consternation. Otis Leavill peut lui aussi se vanter de cet apanage. Si tu veux qu’Otis Leavvill te plonge dans la consternation, c’est facile : il existe une compile qu’il partage avec deux co-locataires, Billy Butler et Major Lance : The Class Of Mayfield High. C’est ce qu’on appelle dans les milieux autorisés une compile magique, car en plus des douze cuts magiques d’Otis Leavill, tu peux entendre ces deux seigneurs de la Soul que sont Billy Butler et Major Lance. Tu sors de là gavé comme une oie. N’ayons pas peur des grands mots : Otis Leavill est un magicien, il fait danser la Soul sur la pointe de sa glotte. C’est lui l’Evil Leavill qui donne les cartes de la Soul. «I Love You» est un coup de génie retentissant. Il chante d’une voix d’ange de miséricorde et ramène une spiritualité charnelle dans sa Soul. On le voit aussi filer à vive allure sur le fast drive de «Why Why Why». Il est si bon qu’il dépasse toutes les attentes, on se croirait chez les Beach Boys, tellement c’est beau, puissant et chanté aux harmonies. Il fait encore battre le petit cœur de la Soul avec «Glad I Met You», il chante tout à la rose éclose, il est le Soul Brother de tous tes rêves inavouables. Il chante «Love Uprising» à l’uprise et provoque un vrai carnage paradisiaque avec «I’m So Jealous». Il transforme tout ce qu’il touche en or du Rhin. Sa Soul brille de mille feux. C’est Otis Leavill qu’il te faut. Cette façon qu’il a d’ânonner sa jalousie est unique au mode. Il chapeaute son «There’s Nothing Better» d’une belle Soul de good time, il chante tout d’une voix aussi grasse qu’une huître fécondée.

Dans son booklet, Bill Dahl indique que le fantôme de Curtis Mayfield plane sérieusement sur cette compile magique, d’où le titre, Mayfield High. L’autre clé magique de cette compile magique, c’est bien sûr Carl Davis, le producteur de génie et boss local des labels Brunswick et Dakar. Billy Butler et Major Lance font aussi partie de l’écurie Carl Davis. Grâce à lui, Brunswick/Dakar va devenir l’un des Soul outlets les plus importants de l’époque, rivalisant avec Motown et Stax. Dahl n’oublie pas de rappeler que dans les early sixties, les stars de Brunswick sont Jackie Wilson et Buddy Holly. Et l’impeccable Tyrone Davis, que Carl Davis rendra célèbre.

Avant d’arriver chez Brunswick/Dakar, Carl Davis bossait pour OKeh et c’est là qu’il commença à lancer la carrière de Major Lance. C’est Curtis Mayfield qui composait pour Lance. Curtis Mayfield était le Smokey Robinson de la scène locale. Selon Dahl, Major Lance incarna mieux que quiconque the innocent charm of Chicago Soul. Dahl rappelle aussi que Major Lance et Otis Leavill ont grandi ensemble à Chicago. Ils sont devenus tous les deux d’excellents danseurs. Ils pouvaient aussi boxer. D’ailleurs, Major Lance se fera disqualifier pour avoir mordu son adversaire. C’est lui qui amène son ami d’enfance Otis Leavill chez Carl Davis. Dans un élan nostalgique, Otis Leavill se souvient de l’âge d’or Brunswick/Dakar sur Michigan Avenue : «We had a family. We had a hell of a family. Carl was the father. He was the head of the family and he kept us all in line.» Major Lance n’a que 6 cuts sur la compile, dont le célèbre «Follow The Leader», fantastique shaking de dance-floor et d’écho du temps d’avant. Major forever ! L’autre hit intemporel est le fameux «Do The Tighten Up». Major Lance est LE jerkeur de choc. Il crée aussi une fantastique tension avec «Sweeter As The Day Goes By». Il parvient à faire des étincelles dans un groove de charme ! Major Lance est bourré de Soul genius. Il dispose à la fois de l’omniscience et du Black Power. Puis il fonce dans la nuit de la Northern Soul, yeah, avec «Shadows Of Memory», il est tendu à l’extrême, il est là sur scène avec sa banane de black, épaulé par des chœurs de Motown. Major Lance est un héros.

Le troisième larron de la compile n’est pas un enfant de chœur. Billy Butler est lui aussi un crack et dès «Help Yourself», tu danses le jerk avec Billy the crack. C’est énorme ! Ce Billy-là a le diable au corps. Il fait encore du raw r’n’b de sweet darling avec «Sweet Darling» et comme les Four Tops, il va chercher la Bernadette avec «Come Over To My Side». Il déploie les mêmes réserves d’excellence que Levi Stubbs. Billy semble flotter au dessus de la ville, il chante «Careless Heart» avec une maturité de vampire, il est tellement au dessus de la mêlée qu’on finit par s’en émouvoir. Et voilà qu’il tape dans les Tempts avec «I’ll Bet You», il dispose de tous les pouvoirs, il sort une Soul sauvage et bien claquée. Il est absolument parfait. Encore un hit de power pur avec «Burning Torch Of Love», il règne sans partage sur le groove de heavy r’n’b, quelle blague ! T’en rigoles tellement c’est bon. Tu ne bats pas Billy Butler à la course.

Signé Cazengler, Otis Débill

Billy Butler / Major Lance / Otis Leavill. The Class Of Mayfield High. Westside 1999

ROCKABILLY RULES ! ( 10 )

N’oubliez jamais que toutes les règles sont faites pour être contournées, dépassées, chamboulées, piétinées, car l’important avant tout c’est d’avoir un cœur fidèle et rebelle !

*

Le titre de leur album m’a plu. Westernization, voilà qui dénote une certaine réflexion sur le rock ‘n’roll, mais vous n’en saurez pas plus, moi non plus, il ne sortira qu’au mois d’avril. Alors en attendant écoutons leur premier opus car…

IT’S TIME TO MAKE A MESS WITH…

THE CONFUSIONAIRES

( 2018 )

Encore un groupe du Canada, nous en profitons pour saluer Marie Desjardins, d’Edmonton capitale de la province d’Alberta, à elle seule plus grande que la France.

Sont trois : Fat Dave Johnson : guitare et vocal / Jayson Aschenmonster : upright bass & vocal / Adam Staric : drums.

La pochette laisserait à penser qu’ils sont un groupe de rockabilly garage.

You know, I’m right : paroles glaçantes, vocal imperturbable, tout va bien, bonne rythmique rock’n’roll, mais pour l’esprit l’on est plus près du country que du rockabilly, vous avez la upright qui monte au septième enfer, une barate qui cogne et une guitare guirlande qui se glisse partout comme un serpent affamé, non ce n’est pas une histoire entre un gars et une fille. Teach me how to write a sad song : une petite merveille, je parle de la musique, s’y donne à fond très sixties, c’est tellement beau qu’ils rallongent l’intro avant d’allonger le vocal. Ce n’est pas qu’il n’est pas bon, c’est qu’il très bon, mais question paroles, ce n’est pas vraiment une philosophie enthousiasmante de la vie, pour une petite histoire d’amour qui a mal tourné, ils vous filent le moral à zéro pour toute la soirée. Pourtant cette voix vindicative est si prenante. Make a little mess : ils ont vraiment le secret des intros qui vous clouent sur place, pour le reste question idée ça commence comme Samedi soir de Johnny Hallyday, mais la guitare est là pour vous prévenir que la soirée annoncée finira mal, et ils y vont franco à toute vitesse, souriez ce n’est pas un drame non plus, et puis qu’importe le grabuge puisque c’est beau. Everybody’s talking ( but nobody’s talking to me ) : un peu de blues, très foncé, n’a jamais fait de mal à personne, ce coup-ci il est très froncé rock’n’roll, z’ont le punch, n'écoutez pas trop les lyrics, vous fileront le cafard, ces gars-là ils ont le perfecto ( je ne sais pas s’ils en portent) très métaphysique, en douze lignes de lyrics ils vous définissent le statut du rebelle révolté à la vitesse d’un TGV, avec en prime une critique sociale d’une grande cruauté. El fango : pour une fois ils sont gentils, pas de paroles pour vous saper le moral, par contre vous serez atteints par les affres de la jalousie, comment font-ils pour jouer si bien, une batterie qui cavale comme si elle était toute seule, une big mama qui lui emboîte le pas parce qu’à deux c’est toujours mieux, et là-dessus vous avez la guitare qui dépose des splendeurs, vous n’entendez plus qu’elle, c’est injuste car les deux autres marnent un max, mais c’est ainsi, superbus comme disent les autocaristes. 1000 songs : c’est idiot, si vous vous écoutez vous n’irez jamais plus loin que l’intro, ce serait une erreur, d’abord la voix comme si elle venait de la salle-de-bain du studio, ce qui permet de prendre son pied sur Les giclées électriques de la six-cordes ou de ne pas croire que c’est elle qui imite le piano jazz, une chanson d’amour, oui mais d’amour pour la guitare. 1958 Chevrolet Del-Ray : avec un tel titre nous allons pouvoir réaliser notre fantasme rockabilly N° 1 sur la banquette arrière, ben non ce sera pour la prochaine fois, z’ont l’art de dégonfler les clichés, vous croyez rouler à 120 miles à l’heure, le rythme est trop flegmatique, un truc encore pire que Sur la route de Memphis du grand Schmoll, une guitare qui égrène les notes comme des épines de cactus, vous rêvez de foudre rockabilly et vous entendez le monde cruel de la country. Save your apologies for when you get caught : un shoot d’instrumental pour vous refiler le moral, de la tonitruance qui confine à de la maltraitance auditive pour ceux qui n’aiment pas vivre à fond la caisse. De champagne ! Walking is much too slow : c’est terrible un groupe de rock qui sonne fort et bien avec des lyrics à la hauteur du son, en plus vous prennent toujours à dépourvu, à contrepoil, vous mènent par le bout du nez là où ils veulent, du grand art, et ne sont pas beaucoup sur le marché à se permettre de tels régals. 6120 : tous les amateurs de Cochran connaissent ce chiffre, pour les paroles pensez à Elle est terrible d’Hallyday + la fin de Génération perdue, sinon ne pensez à rien, écoutez, c’est du rock’n’roll qui parle de rock’n’roll ! Immanquable. Ford Fairlane : (n’avais pas tort quand je parlais de Rockab garage) : en voiture, une balade avec la fille que l’on aime, la poésie du camionneur, une fin à l’emporte-pièce, une guitare qui vous grimpe au septième ciel et des mots qui disent plus qu’ils ne le voudraient. Pour le son une espèce de convoi à la Peckinpah. Mais funéraire. Where I am when I close my arms : encore une de ces intros qui vous mettent du baume au cœur et que vous laissez venir à vous pour le plaisir de vous sentir bien sur cette terre, ensuite vous fermez les yeux et vous suivez les ondées de cette guitare, y a tout de même cette petite musique en sous-main, une pointe de rêvasserie nostalgique, qui vous apporte la gousse d’ail de cynisme nécessaire pour survivre à vous-même. 1000 shots of whiskey : un tintamarre batérial de tribu de cannibales en chasse, ils se dirigent vers vous, pas de panique ils ont seulement soif, vous les rejoignez, z’avez intérêt à courir vite car le solo de guitare ne vous attend pas, soirée biture, pas besoin de piqûre de rappel, conseil identique aux précédents, n’écoutez pas trop les paroles vous risquez d’en ressortir l’oreille pâteuse. Pour le mal de crâne il est fourni gratis avec l’extro. Trop c’est trop !

Je ressors de ce disque ébloui. Enfin du nouveau dans le monde du rockabilly !

Damie Chad.

*

Pour une fois ce n’est pas la couve de l’opus qui m’a attiré, ni le nom du groupe. Mais les tags qui l’accompagnaient. Des mots qui pour citer les Beatles ne vont pas très bien ensemble, trois exactement : celui du milieu ‘’ doom’’ ne me pose aucun problème, pas de péril en la doomeure, ce sont les deux autres, celui qui arrive en queue de peloton, ‘’acoustic’’, oui ça existe à portion homéopathique, enfin passons, mais le premier en file de tête du peloton ne cadre pas trop de bicyclette avec doom, jugez-en par vous-mêmes : ‘’jazz’’. Que peut-il sortir d’un tel accouplement digne de Lautréamont, peut-être un monstre hideux, peut-être un mélange sans saveur, peut-être une pure merveille… Là, n’est pas la question. Qui voudra prendre la peine d’écouter entendra.

Quant à moi j’aime à découvrir. Je suis curieux de nature. Les marges m’attirent. J’essaie un tant soit peu de suivre les nouveautés, pas pour me tenir au courant, mais la meilleure part d’un combat, soit-il rock ou tout autre, réside en le fait d’être toujours aux avant-postes, sur la brèche de ce qui craque, de ce qui crocke, là où s’ouvrent des perspectives soient-elles déroutantes, exaspérantes, attrayantes, inquiétantes, mortifiantes…

THE 4AM NEWYORK EXPERIMENT

(Chargement libre sur Bandcamp / Juin 2023)

Aucun renseignement sur ce projet et ses promoteurs même si le premier EP est présent sur de nombreuses plateformes de streaming. Au début j’ai benoitement cru qu’ils étaient de la Big Apple, viennent de Zagreb, capitale de la Croatie.

Du moins c’est ce qui est marqué. Quand on cherche on trouve. Pas obligatoirement ce que l’on cherche, mais certaines fausses pistes sont révélatrices. De quoi ? Pour le cas qui nous intéresse d’une certaine noirceur, d’une certaine doomeur si nous utilisons un vocabulaire plus précis. Commençons par le seul indice à notre disposition. La couve pour ainsi dire digitale du disque non objectivé. Pas très claire. Qu’y voit-on ? Un visage de trois-quarts, vraisemblablement ( ? ) d’une personne noire, pas en entier : le nez, un œil, le front, pas de bouche, quelques cheveux sur notre droite, à la place de ceux-ci, une photographie, trois voies d’autoroute (ou de route), deux lampadaires, cinq voitures, phares allumés, c’est la nuit. L’artwork est crédité. Masha Raymers. Instagram, FB, Pexels une photographe ukrainienne, de Lviv, beaucoup de portraits féminins qui suggèrent le désir plutôt qu’ils ne le dévoilent, de belles œuvres d’un érotisme chaste et ardent, qui mériteraient une chronique, mais cette fois nous en élirons une seule photo, une route, un lampadaire éclairant un passage clouté, une voiture phares allumés, une fille dans l’ombre qui marche sur le bas-côté. Nous vous laissons seuls juges.

Poursuivons notre route ombreuse, sur YT, une merveilleuse occasion de vérifier l’adage selon lequel le retour du même n’est pas le même. Certaines vidéos sur YT sont postées par plusieurs personnes différentes. C’est le cas de celles qui nous intéresse. Pour les vidéos musicales, neuf fois sur dix, l’on retrouve la couve du disque. Tiens sur celle-ci, lui a été substituée une photo de nuit. Une rue étroite, aux voitures l’on date des années cinquante, des silhouettes qui marchent, seules sont visibles les trois grosses lettres du mot Bar. Ambiance film de truands. Qui l’a envoyé ? Jazz Noir Music. Etrange.